LETTERA IX.

IL LAVORO DELLA DOMENICA:

ROVINA DELLA DIGNITÀ UMANA.

25 maggio.

I

Signore e caro amico,

Voi mi fate, signore, sapere, che non siete stato nominato membro della commissione del budget [tipo le attuali commissioni del bilancio]: io ve ne felicito. Sembrami che niente deve esser più sgradevole d’un somigliante titolo. Ecco, eccetto errore, lo stato dei vostri onorevoli colleghi che ne sono rivestiti. Urtarsi la lesta contra i muri d’una segreta, attaccare le piramidi a colpi di spilla ; egli è così che l’immaginazione mi dipinge la fatica loro. Parliamo senza figure: esser mandatarj d’un popolo acciaccato di tributi; non essere accreditato per lui che per alleggerire il proprio fardello; aver promesso d’eseguirlo; averne la volontà, e vedersi colpito d’impotenza; questo non è tutto: aver dinanzi gli occhi un baratro spalancato, dove alcuni gradi di meno al termometro della confidenza sono sufficienti per ingoiare l’onore e la fortuna della nazione; esser condannati durante mesi interi a ritagliare, raspollare di qua e di là sovra lutti i pubblici servigj qualche centinaio di mille franchi; e poi da ultimo esser ridotti a venire a presentare al popolo queste insignificanti economie, come le sole riduzioni possibili in sulla massa enorme delle spese, e a dirgli per tutta consolazione: soffrite e pagate, havvi egli mai un incarico più penoso? Risento io tale pena, ed infino ad un certo punto comprendo simile impossibilità. – Da una parte, l’organizzazione rivoluzionaria della Francia fatalmente conduce all’aumento della spesa pubblica dall’altra parte, io credo, come lo si dice, che delle riduzioni seriose non possono effettuarsi che sopra due budgets: Il budget della guerra, e quello della marina, le cui cifre annuali rimontano a sei o settecento milioni. Ma io credo altresì che, nelle circostanze, nelle quali si trova l’Europa, queste riduzioni non sono possibili. Ridurre, è disarmare, disarmare è abbandonare la società al comunismo. D’un altro canto, non disarmare, si è correre al fallimento: fallimento, o barbarie, tale n’è l’alternativa. Rimane non pertanto un mezzo di scampo: quest’ è attaccare un terzo budget, il quale ingrossa ogni anno, ed a cui non mai si stese mano; un budget che ci divora direttamente, ed al minimo, più di cento milioni per anno; un budget, che ci sforza a tener gli altri al massimo: questo è il budget dell’immoralità, profuso principalmente all’osteria, e sostenuto sopratutto per la profanazione della domenica. Non l’ignoro, non si otterrà tutto in un giorno; ma, per valermi d’un espressione adusata alla Camera, havvi certamente qualche cosa da operarsi, dappoiché, voi ne siete in grado, fate adunque, fate prontamente, fate seriamente. Imprimetetelo bene in mente; una legge veramente morale sarà la migliore legge d’economia, la migliore legge in sulle casse di pensione, la migliore legge sopra l’assistenza pubblica, la migliore di tutte le leggi sul miglioramento della sorte delle classi lavoratrici. Senza ciò, le altre produrranno nulla, nulla, nulla: quid proficiunt vanae leges sine moribus? – Io spero di mostrarvi più lardi che volere è lo stesso che potere, dovendo in questo momento entrare nel soggetto della mia epistola, e stabilire che la profanazione della domenica è la rovina dell’umana dignità.

II.

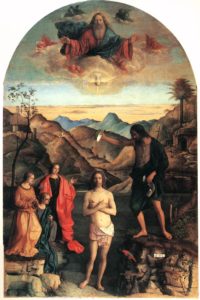

La questione è d’estrema importanza, non solamente dal punto di vista religioso, ma eziandio al punto di vista puramente umano, in verità, per poco che vogliate riflettervi, signore e caro amico, voi vedrete che le società cristiane sono tutte fondate in sul dogma dell’umana dignità, per conseguenza sopra il rispetto dell’uomo per l’uomo, e dell’uomo per se stesso. Rigeneratesi col Battesimo, quelle ricevettero il sentimento, e la conoscenza di questa grande legge. Iddio in persona era disceso dal cielo per loro annunciare: “L’uomo è mio figliuolo; egli è un non so che di cotanto grande, ch’ io stesso non lo tratto, se non con un profondo rispetto; la sua libertà è per me una cosa sacra, la quale giammai io violento ([“Cum magna reverentia disponis nos”]. (Stop. XII, 18.) – [“Reliquit illum in manu consilii sui”. (Eccl., XV, 14.)]. Àgli occhi della mia sovrana giustizia, l’inferno co’suoi eterni supplizj non è troppo per’ punire il colpevole, il quale per le sue parole, o pe’ suoi atti osa attentare alla sua dignità personale od a quella del suo fratello; questo fratello fosse egli pure un tenero pargoletto, il più povero e l’ultimo degli uomini [“Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos”. (I. Cor. III, 17.) – “Qui autem dixerit fratri suo rara: reus erit concilio. Qui antem dixerit fatue: reus erit gehennae ignis”. (Matth., V, 22.) – Et quisquis scandalizerit unum ex pusillis credcntìbus in me, bonum est ei magis si circumdaretur mola asinaria collo eius, et in mare mitteretur”. (Marc., IX, 41)]. – Questa carta divina, una volta concessa, due voci s’innalzarono prestissimamente per promulgarla di generazione in generazione, e queste due voci giammai cessarono di farsi intendere: la voce della madre al focolare, la voce della Chiesa nel tempio. Ed ecco che la prima nozione che fu data al mortale, questa è la nozione dell’umana dignità. In su tutti i punti del globo, sopra le ginocchia d’ogni genitrice, il bimbo balbetta da diciotto secoli questi sublimi molti: “Nostro Padre che è nel cielo; io sono Figliuolo di Dio”. – Ma non basta che ’l mortale conosca la sua dignità, è necessario che se ne sovvenga, e che conformi la sua condotta al sentimento che n’ha: nobiltà obbliga. Sotto siffatta considerazione, l’Eterno, che conosceva e la debolezza dell’uomo e le ignobili passioni da cui è stretto, vuole pur che questi consacri un giorno sovra sette per riflettere intorno alla sua dignità, per riparare le tacche, dalle quali essa poté essere lesa, per rinvigorire le forze, di cui abbisogna per sostenerla. – Qual alto insegnamento non è questo stesso precetto! – Donandolo all’uomo, Iddio gli disse per questo solo fatto: « Tu sei il più nobile degli esseri; imperocché tu sei l’immagine mia in mezzo dell’universo, il quale Io ti ho assegnato per impero. Artigiano del mondo, io lavorai durante sei giorni, e nel settimo, glorioso della perfezione di mia opera, sono rientrato nel mio eterno riposo. Tu pure, lavorando a mio esempio, per sei giorni, ti creerai un mondo di meraviglie in questo mondo che tu abiti. Tu li costruirai case e palazzi; tu abbellirai il tuo domicilio d’ogni opera del genio; tu ti procurerai, per tua industria, tutto quello che può conservar la tua esistenza, ed anche contribuire a’ tuoi piaceri. Quando giungerà il settimo, tu, figliuolo di Dio, ti ricorderai del Padre tuo. Comò Io, tu volgerai uno sguardo in sulle tue opere; e rientrerai in un santo riposo; poi allora quando il corso di tua mortal vita sarà finito, verrai a riunirti a me nel riposo dell’eternità, di cui il riposo settenario ò tutto insieme la condizione e l’immagine » [“Et requievit Deus die septima ab omnibus operibus suis … Itaque relinquitur sabbatismus populo Dei. Qui enim ingressus est in requiem eius, etiam ipse requievit ab operibus suis, sicut a suis Deus”. (Hebr., IV, 4, 9, 10]. A siffatta considerazione quanto l’uomo è mai grande! Quale alta moralità presiede alle sue opere: docili a questa luminosa parola, le nazioni moderne vennero religiosamente, durante lunghi secoli, ad ascoltare la Chiesa Cattolica, che la spiegava loro ne’suoi templi, e ’il sentimento cristiano dell’umana dignità s’insinuò profondamente nelle anime. Di quivi pullularono, colla purità de’ costumi, e la santità del matrimonio, le cure per gli esseri deboli, i riguardi per gl’infelici, la salvezza pel fanciullo, la libertà per la donna, la carità per tutti. Di quivi pur anco, l’abolizione della schiavitù, e l’impossibilità pel dispotismo di radicarsi presso le nazioni tenutesi cattoliche.

III.

Ciò non pertanto sòpravennero giorni tristi, in cui i popoli dimenticarono e ’l riposo settenario e ’l cammino del tempio. Che n’arrivò quindi? Desistendo d’ascoltar la voce della Chiesa, l’uomo cessò d’esser cristiano, e restando d’esser cristiano, smarrì la conoscenza e ’l sentimento della sua dignità. Nonostante i grandi movimenti di progresso, di civilizzazione, d’uguaglianza, d’emancipazione, di perfezionamento e d’altro ancora, io non sono peritoso d’ affermare, che sono quelli di cui, sopra tutto in Francia, difettiamo. Evidentemente noi ritorniamo al paganesimo, lorché il disprezzo di sé e degli altri tocca il suo colmo. Che erano per i fieri borghesi di Roma le frotte di schiavi che si avvinghiavano ai loro piedi? Che erano per i Cesari questi borghesi stessi? Ed i Cesari che erano a propri loro occhi? Quale idea avevano essi dell’umana dignità, e come la rispettavano essi stessi nella propria persona? Orgoglio da una parte, bassezza dall’altra; turpitudine, e disprezzo dovunque; invilimento universale, e per servirmi d’una famigerata espressione, un traffico generale dell’uomo per l’uomo: ecco il quadro che presenta la storia di codesta inqualificante epoca. Poco vi manca che tale sia già la nòstra. – Omettendo le eccezioni dovute all’influenza delle idee cristiane, il mortale presentemente rispetta egli d’assai più il suo simile, rispetta egli se stesso assai che imprima della rigenerazione del Calvario? La superiorità, l’autorità, l’onore, l’innocenza, la libertà, la riputazione, la buona fede, la fortuna, la figliuola, la sposa, l’anima degli altri, sono esse l’Oggetto costante d un sincero rispetto? Ostacolo, o via , non è ciò tutto quello che 1’uomo mira nel suo simile? Ed in se stesso, che vede egli se non un essere creato per godere? E quel procacciarsi voluttà, e voluttà ontose ed ignobili, al prezzo di tulle le bassezze, non h questo il suo vivere? Ch’è dunque mai codesta sì scandalosa e così umiliante mobilità di opinioni e di carattere che rassomiglia 1′ uomo attuale ad un vero camaleonte che si scorge cangiare, dalla mattina alla sera, di condotta e di linguaggio; passare successivamente ne’ campi i più opposti; sostenere con lo stesso ardore il prò ed il contra; abbruciare oggi quello, che jeri adorava; spiegare ogni bandiera; prestare venti giuramenti di fedeltà a tutti i partiti, e non guardarne che un solo, quello di violarli tutti, se 1 suo interesse lo richiede? A che tanti Bruti diventati servi? A che tanti fieri scrittori, non ha guari, liberali, ed empj, sono essi oggigiorno conservatori e religiosi, ed a che domani professeranno contrarj principj? A che la stessa bocca parla essa per edificare e per abbattere? Forse che il bene e ’l male, il vero e il falso, il bianco e il rosso non sono ugualmente ridotti a tariffa? Forse che a sostenerli, secondo le circostanze, non lucrano argento, non gioiscono diletti? La vita è essa mai altra cosa, che una speculazione, e la società non è essa che un copioso bazare, dove tutto si vende, perché tutto sì compera, pur anco la coscienza? – Questo ritratto è forse troppo caricato? Me ne appello agli occhi d’ognuno. Da questo momento non si può dire, addolcendo un molto celebre, che l’Europa attuale è la più grande scuola del disprezzo, che giammai esistita abbia? Ora, disprezzo e rispetto s’escludono, e colà dove non trovasi rispetto, non vi si rinviene più né conoscenza, né sentimento della dignità umana. Tale è, senza replica, una delle piaghe le più profonde della nostra epoca, ed una delle più insormontabili difficoltà della rigenerazione.

IV.

Ho dimostrato l’effetto della profanazione della domenica in sull’umana dignità, nella società in generale. Ciò non basta. Havvi due classi di uomini in sui quali 1’influenza deplorabile del disordine, cui noi combattiamo, si fé’ sentire di una maniera più marcata. Queste due classi sono giustamente quelle che si erano promesso un risultato più vantaggioso dalla violazione del riposo ebdomadario, quelle che ne diedero, e continuano a darne il più scandaloso esempio: voi avete nominalo i padroni e gli operai. Conciossiachè anche a’ nostri dì si tributa ad ogni signore onore e rispetto, cominciamo dai padroni. – Escluse le eccettuazioni, tanto più onorevoli quanto esse sono più rare, cosa è questa nostra borghesia industriale e negoziatrice; codesta borghesia, la quale regnante al banco, al magazzino, all’usina, alla manifattura, al laboratorio, alla filatura; codesta borghesia, la quale, divenuta l’aristocrazia dell’argento, e la sovrana del paese, s’impadronì di tutte le cariche, dal Sindacato del villaggio insino alla rappresentazione nazionale; che scrive, che emana leggi, che amministra, che piatisce, che giudica, che insegna; che infino alla rivoluzione di febbrajo, e dopo, diè gomitate a lutto il mondo per farsi ceder luogo, e fortissimamenìe vocifera a tutto ciò che non è dessa: Levati di quivi, che mi vi metto io; qual è codesta borghesia? Una verga d’argento. – Dopo i liberti della vecchia Roma, conoscete voi nell’istoria una genia di persone più cupide, più limitate, più dure, più vanitose, più gelose, più empie, più aliene ad ogni sentimento elevato, ad ogni pensiero generoso? Qual veri Cinesi dell’Occidente, costoro oltrepassato hanno i loro confratelli d’Oriente. Questi, diceva non è gran pezza uno d’infra loro, ammettono quattro verità : pecchiare, pappare, digerire e dormire (1); i nostri non ne ammettono che una: guadagnare del danaro. Se rifiutano essi di riconoscersi a somiglianti lineamenti, contemplino la Francia, quella Francia che fu in varii tempi la derisione, la pietà e lo spavento delle nazioni : codesta non è soltanto l’opera loro, sebbene la loro immagine. Quale dignità! 0 matre pulchra, filia pulchrior! Del resto, che la borghesia francese non prenda punto per essa sola le mie parole, queste si rivolgono a tutta la borghesia europea. – Il delineare siffatto ritratto m’amareggia l’animo, signore e caro amico, perché desso è troppo rassomigliante. Questo non è un rimprovero che io faccia, ma una disgrazia, che deploro; egli non è l’odio che io provochi, sebbene la compassione, la quale io imploro. Se io segnalo difetti, che invano si negherebbero, egli si è per indicarne la cagione e ‘1 rimedio. Quando il pilota, sapendolo od ignorandolo, spinge la nave contra gli scogli, i passeggeri non sono forse in diritto di riprendernelo e dirgli: voi ci perdete? Ecco adunque lo stato d’avvilimento, per non impiegare un’espressione più forte, in cui è discesa una classe cotanto numerosa, e d’ altronde cotanto interessante della società. Come mai s’è essa materializzata a questo segno? Occupandosi esclusivamente della materia, e nulla facendo per ispiritualizzarsi, cioè consacrandosi ostinatamente, e perseverantemente al lavoro materiale anche ne’ giorni divinamente destinati alle opere morali; in una parola, profanando la domenica da sessanta anni. Se tale non è la sorgente esclusiva della degradazione, che ci affligge, non v’è un osservatore, il quale non ne convenga, ch’essa ne diventa, per lo meno, la più efficace.

V.

Che soggiugnerò io dell’operaio? Ah! egli è desso sopratutto che ne viene digradato violando la legge sacra del riposo settimanale. Voi avete senza dubbio osservato, signore e caro amico, che in tutti i comandamenti di Dio, la dignità di padre è sempre molto più distinta di quella del legislatore : direbbesi che l’Eterno non è legislatore se non perché desso è padre. Per entro mille, il precetto della preghiera e del riposo settenario ne diviene una pruova commovente. Scandagliando tutti i misterj dell’avvenire, l’Onnipotente vide dal principio l’uomo, sì felice all’uscire della culla, subissarsi nel1’abisso delle disgrazie, ed inabissar visi per propria colpa. Egli lo vide piegantesi sotto il giogo d’un lavoro penoso, incurvato verso la terra, trascinante dietro sé la lunga e pesante catena dell’ansietà. – Egli vede questo nobile figliuolo scendere in ciascun giorno d’un grado nell’ordine morale. Il suo pensiero s’affralisce sotto il peso delle terrestri necessità; i suoi sentimenti s’abbassano al livello del suolo che calca co’piedi; la sua fronte stessa sembra aver perduto il carattere sublime di cui era stata adornata. À codesta condizione, di già così dura, egli mira l’egoismo aggiungere le sue crudeli esigenze, ed obbligare il povero a consumarsi in un lavoro che non conosce riposo, di quello in fuori cagionato dalla malattia, e dal rifinimento prematuro della natura. – Che fece questo Dio legislatore e padre? Sopra selle giorni di fatica, Egli ne volò uno al riposo del suo figliuolo. Egli, Egli stesso propalò quest’ordine che sarà irremovibile, che sarà sacro tanto pel ricco quanto pel povero, e lo contrassegnò del suo nome: Io Signore, ego Dominus, Poi denominando la Chiesa sua sposa, le dice: Andate, ed annunciate a questi poveri operai: « Al nome del re de’ cieli, di cui voi siete figliuoli, prendete in un giorno almeno l’attitudine e l’andamento conveniente alla vostra origine. – Voi siete stati creati per regnare in sulla natura: sovvenitevene voi oggi. Voi siete nati per riposarvi gloriosamente nel seno dell’immortalità, venite ad impararlo nella mia magione. Venite, ed Io vi farò seder nel mezzo de’vostri padroni; io vi riceverò alla stessa mensa; Io vi darò il medesimo pane e il medesimo calice: Io vi offrirò i medesimi consigli, e i medesimi gaudj. La vostra anima, a’ miei occhi è preziosa al par di quella di un principe ; ambedue ed al medesimo titolo voi siete miei figliuoli; ma se io debbo una preferenza di tenerezza, egli è a colui ch’è povero e piccolo ». Docili a questa voce sì dolce, le classi lavoratrici si mostrarono, durante un lungo seguito di secoli, i più premurosi a riunirsi nei templi, a gustare il riposo salutare, che era stato preparato, a raccogliere le consolanti lezioni, le quali loro venivano comunicate, ed a partecipare delle gioie sì pure, le quali loro erano offerte. Moralizzate, nobilitate e consolate dalla religione, queste classi, divise in mille corporazioni, furono veramente il nerbo della Francia, e ’l fondamento della gloria di lei. La rivoluzione dell’89, le trovò generalmente fedeli alle credenze ed alle abitudini cattoliche. Per difendere questa nobile eredità, esse ebbero numerosi martiri. – Vittoriosa l’empietà pel terrore, non si fece punto illusione; codesta comprese che 1’unico mezzo d’assicurare il suo trionfo era di scattolizzare la Francia. – Né le parodie sacrileghe de’nostri augusti misterj, né le feste della deessa ragione le parvero bastanti per pervenire alla designala mela. Con questo accorgimento che non mai le mancò, essa instituì le decadi, bandendo pena di morte contra chi non lavorerebbe nella domenica, cioè essa decretò la profanazione permanente del giorno sacro [La prova evidente che l’odio della religione fe’ sostituire il calendario repubblicano al cattolico è scritta con indelebili caratteri ne’ due passi seguenti: un decreto del 13 germinale, an. VI (5 aprile 1798) dice espressamente che « l’osservanza del calendario francese è una delle istituzioni le più atte a far dimeticare il ruggime sacerdotale ». Un messaggio del 18 germinale, an .V JI (8 aprile 1799) arroge « che questo calendario ha per iscopo di sradicare dal cuore del popolo la superstizione, generalizzando in tutti i comuni le feste decadarie »]. Somigliante misura fu calamitosa: le classi operaie, private d’altronde delle loro chiese e de’loro sacerdoti, si disusarono insensibilmente del riposo sacro, epperciò perdettero la salvaguardia della loro fede, la scaturigine delle loro consolazioni, i titoli della loro nobiltà e il sentimento della loro dignità.

VI.

Lacrime di sangue, signore e caro amico, v’andrebbero per piangere la digradazione di questo infelice popolo divenuto profanatore della domenica. Che è egli mai agii sguardi de’suoi padroni, al cospetto di coloro stessi che lo spinsero nel precipizio, e che ve lo ritengono? Secondo 1’energica espressione d’un profeta, che non trovò mai una più diritta applicazione, egli è un istrumento, un arnese, una macchina, una bestia da soma [“Comparatus est jumentis insipientibus, – Ps., XLVIII.] – Percorrete le fucine, le manifatture, le fabbriche, i laboraloj, i dominj, le città e le campagne, dove il giorno del Signore non è più conosciuto. Io lo dico, e voi lo direte, come io, con profondo sentimento di pietà, colà, salvo le rare eccettuazioni dovute all’azione secreta del Cristianesimo, 1’artigiano, il coltivatore, l’uomo del popolo, non è più considerato che come una macchina ed una bestia da soma. Macchina a lavorare il terreno, macchina a fabbricare de’tessuti, macchina a battere il ferro, macchina ad affazzonare l’argilla, macchina a piallare il legno od a tagliare la pietra; ma sempre mai macchina. – E la prova è che la stima che gli si accorda si misura al numero, alla facilità ed alla precisione de’movimenti che egli eseguisce. E la prova è che si crede avere adempiuto ad ogni giustizia a riguardo di lui allorquando gli si diede di che riparare le sue forze muscolari, come si versa di tanto in tanto nella ruota di una macchina 1’olio necessario per farla girare. – E la prova è che, una volta rifinito per un lavoro forzato, si licenzia senza misericordia, come si ributta una macchina inservibile. Ma quest’essere ha egli forse un’anima, o no? La delicatezza della sua complessione o de’ suoi sentimenti merita essa de’riguardi, o no? È egli un bestemmiatore, un libertino, o qualche altra cosa? Poco monta! Non havvi che una questione, la quale attentamente si disamina: qual prodotto positivo si può ricavare dalle braccia di lui? Ecco tutto. Sì, ecco tutto, per questa creatura fatta ad immagine di Dio ; ecco lutto per quest’anima immortale riscattata col prezzo d’un sangue divino; ecco tutto per questo figliuolo del cielo, per questo erede presuntivo d’un regno eterno! Ebbi io torto di premettero che il rispetto della dignità umana si è perduto, e che noi ritorniamo al paganesimo?

VII.

Tal è 1’operaio agli occhi di ciascun padrone della scuola inglese, e codesta scuola ha discepoli in ogni parte. Che pensa egli di se stesso, ed in qual conto si tiene? Si crede per quello che divenne. – Ma ciò che havvi di più deplorabile si è, che l’operaio profanatore della domenica non comprende la digradazione, a cui è disceso. Senza difficoltà, egli acceda il ruolo umiliante che a lui viene assegnato. Egli, dimentico d’esser figliuolo dell’Altissimo, accetta di divenire una macchina ed un somaro, secondo un’espressione profetica [“Et similis factus est ìllis” (Ps. XLVIII.) Egli si contenta di pane per mangiare, di vino per bore, d’un giaciglio per accovacciarsi, d’un letto per ripararsi dall’intemperie, e di alcune poche monete per partecipare all’osteria. Se sospiri cose a un altro ordine, se ne può dubitare; imperocché quand’egli, come il somaro, sbramò i suoi appetiti, è contento. L’intendete voi in ciascheduna settimana, trasformando il di della preghiera in giorno di dissolutezza, fare rintronare insino nel mezzo delle notturne tenebre, e nelle sue taverne, e biscazze, e nelle nostre piazze, e contrade de’ canti avvinazzati della sua ignobile prosperità ? Smangiazziamo, trinchiamo, tripudiamo; poiché noi domani morremo. Guardatevi voi, mio caro amico, di volergli indirizzare qualche osservazione, e di richiamarlo ai sentimenti della sua dignità. Egli potrebbe pur rispondere a voi, quello che già fu a me gettato in faccia. « Eh! dite voi che 1’artigiano non deve bere; ed io vi replico che 1’operaio non è punto uno schiavo, e quando esso possiede del danaro, deve bere e godersela. » O dignità umana! Che la sua sposa non faccia mai a lui rimprocci; che giammai costei a lui parli della sua prole sprovveduta di vestimenta e di pane. Ella provocherebbe degli accessi di furore, e tutto quello che otterrebbe da simile uomo, che ne perdè la dignità, sarebbero bestemmie e cattivi trattamenti. – I fatti di siffatto genere sono innumerevoli, ed ognuno può raccontarne moltissimi. Quando anche dovessi commettere una ripetizione, io voglio riportarvene uno, a me particolarmente noto: “ab uno disce omnes”. – Un artigiano metaniere, padre di cinque fanciulli, guadagnava cinque franchi alla giornata. Ricevuta la sua paga, andava sene difilato alla bettola, dove intrattenevasi insino a che li avesse per intero sprecati. Dopo parecchi giorni e parecchie notti d’assenza, rientrava infine nel suo domicilio, e domandava da bere. – Una notte d’inverno, la sua moglie e i suoi pargoli, che sofferivano ugualmente le angosce della fame e i rigori del freddo, ebbero ardire di richiederlo di che comperare un poco di pane e di carbone. Per tutta risposta cotesto sposo, cotesto padre, tal quale li formano la profanazione della domenica e la sua inevitabile compagna, la frequenza de’ridotti, si precipita addosso alla sua donna ed a’suoi figliuoletti, indegnamente li batte e magagna, quindi li caccia in sulla strada: per ultimo, chiudendo a doppio giro la porta in faccia loro, affardella quanto seco può trasportare, se n’esce e scomparisce senza più ritornarvi. – Se questo esempio fosse isolato, io so che se ne potrebbe nulla concludere contro le classi operaie; ma disavventuratamente codesti fatti, tolte leggiere variazioni, divengono talmente numerosi che tostamente non ne costituiranno più per l’innanzi 1’eccezione, ma la regola. – Allora, qual indizio più certo ci si potrà aspettare dell’influenza esercitata pel materialismo profanatore della domenica fra i sentimenti della dignità e dell’umanità, sì estesi altre volte nelle nostre popolazioni francesi!

Gradite, ecc.