[Mgr. Fevre, in Abbé Rohrbacher, Histoire universale de l’Eglise Catholic, tome II- Paris Libraire Louis Vivès, 1904.]

S.S. Paolo IV

Nel corso della sua polemica contro l’infallibilità, il padre Gratry, invocò una bolla di Paolo IV, perfettamente estranea alla questione. Per mostrare che non si poteva riconoscere l’infallibilità del Vicario di Cristo, il povero accademico, con una ispirazione che non si può né spiegare né assolvere, attaccò il Primato di giurisdizione; non che egli negasse il sovrano potere della Cattedra apostolica; egli non lo poteva senza contravvenire il decreto di Firenze; ma egli prese lo spunto per discreditare questo potere come eccesso di abuso che egli pretendeva di rimproverare. “Ciò che volevo citare, egli sostiene, non è che un esempio. E ce ne sarebbero altri da far conoscere, ma nella bolla di Paolo IV si trova tutto, tentando nel XVI secolo, di spiegare infine senza dubbio, la sua estensione e tutte le conseguenze di questo potere pontificale supremo, come scuola di vertigine e di errore, fantasia ancora oggi. “Ecco l’analisi di questa bolla, della quale do nel contempo l’intero testo. Il Papa Paolo IV ha voluto che quella bolla fosse affissa e letta da tutto il popolo. Egli ha voluto che il mondo intero se ne ricordasse per sempre. Io non faccio dunque che conformarmi a ciò che ordina il documento stesso, pubblicando questo testo. Che edificante sentimento di sottomissione e di obbedienza!

In questa bolla, [Cum ex apostolatus officio, del XVe delle calende di marzo, 1559] Paolo IV rinnova tutte le sentenze, censure e pene inflitte agli eretici dai suoi predecessori e dai Concili. Egli dichiara inoltre le pene spirituali nelle quali, coloro che tra essi, fossero vescovi, cardinali o investiti di qualche altra dignità ecclesiastica, principi, re, imperatori, o in possesso di qualche altra signoria temporale incorrerebbero per il fatto stesso (ipso facto) e senza altra procedura giuridica, con la perdita del loro potere ed autorità, dei loro principati, reami ed imperi, potere che non saranno mai più in grado di riprendere. Inoltre saranno considerati apostati ed affidati al braccio secolare per essere puniti con le pene previste dal diritto. Coloro che oseranno prestare aiuto ed appoggio e condividere le loro dottrine, incorreranno essi stessi nella sentenza di scomunica “ipso facto”, e saranno privati di qualsiasi diritto di testimonianza, di prova, etc. e qualora fossero vescovi, principi o re, i loro beni, i loro principati, i loro reami diventeranno di ambito pubblico e affidati al primo occupante che sia provvisto di fede, unità ed obbedienza alla Chiesa Romana. Infine se si dovesse scoprire che prima della loro promozione, un vescovo, un arcivescovo, cardinale o finanche il Papa, si fossero allontanati dalla fede cattolica, cadendo in qualsiasi eresia, la loro promozione o elevazione sarebbero nulle, senza valore, non avvenute, così che i loro atti, fatti in virtù di loro documenti, debbano ritenersi illegittimi. – Il padre Gratry non discute se questa bolla sia o meno ex cathedra, poiché, egli dice, nessuno sa ciò cosa voglia dire: ma egli aggiunge: è un atto di grandissima solennità, un atto deliberato maturato in concistoro, firmato all’unanimità da tutti i cardinali, indirizzata alla Chiesa intera ed anche a tutto il genere umano. È difficile non vedere qui l’espressione più alta dell’autorità sovrana del Pontefice, almeno in materia di diritto e costume … “Ecco il potere così forte, illimitato, assoluto, personale, separato dal tutto, al di sopra di tutto, che bisogna ora coronare, esaltare, con una corona di infallibilità! “Siamo uomini dotati di ragione, o abbiamo perso la ragione? Abbiamo conservato il senso morale o vi abbiamo abdicato? Pretendiamo volontariamente calpestare sotto i piedi la verità visibile, la giustizia manifesta e disprezzare Dio stesso, il Padre della giustizia e della verità? Calpestare tutto il Vangelo di Gesù-Cristo? Un potere con tali antecedenti e che potrebbe di rigore rinnovare qualche cosa oggi o nell’avvenire, questo potere non chiede di essere aumentato né esaltato. Ma domanda di essere ricondotto nei giusti limiti. Con quale mezzo? Con l’obbedienza ai canoni, cioè alle leggi della Chiesa”. – Per rispondere a queste ridicole esagerazioni, bisogna riportarsi al pontificato di Paolo IV. Correva l’anno 1559. L’Europa, lacerata dallo scisma degli eretici si trovava in una situazione molto triste. Avevano luogo disordini incresciosi, c’erano dei terribili massacri in Germania; i cattolici erano stati crudelmente perseguitati in Inghilterra, e in Irlanda, gli eretici avevano commesso in Francia delle crudeltà atroci; quasi dappertutto c’erano principi, signorotti, vescovi colpevoli, che avevano dato il segnale della defezione ed imposto ai popoli la loro apostasia. Ciononostante la costituzione legale dell’Europa era ancora cattolica; l’unità di fede era ancora la legge generale, e secondo il diritto pubblico riconosciuto, accettato da secoli, il Papa era il capo della grande repubblica cristiana. I re, i principi, i magistrati dovevano, sotto pena di perdere la loro dignità, fare professione di fede cattolica; era l’articolo fondamentale di tutte le carte e costituzioni del tempo, come attestavano i giuramenti imposti agli imperatori ed ai re nei loro insediamenti, ed anche a tutte le persone costituite in dignità. Paolo IV, incaricato di governare la Chiesa, di salvare la fede e, mantenendo l’unità di religione, di risparmiare all’Europa delle lotte fratricida e guerre sanguinose, tentò un ultimo sforzo prendendo in mano le armi che gli offrivano la sua carica apostolica ed il diritto pubblico della cristianità. Il Concilio di Trento era stato convocato, ma, disperso nel 1552 all’avvicinarsi dei luterani comandati da Maurizio di Sassonia, non poté riprendere che nel 1562: il male era grande, stava per divenire incurabile; occorreva intervenire prontamente con un rimedio energico. Paolo IV assieme ai cardinali, tra i quali si trovava colui che sarebbe divenuto Pio V [che confermerà questa bolla con una sua successiva bolla –ndr.-], delibera con essi, e dopo aver studiato attentamente il male ed i rimedi, promulga questa bolla “Cum ex apostolatus officio”, che inizia così nobilmente: “Poiché, a causa della carica d’Apostolato affidataci da Dio, benché con meriti non condicevoli, incombe su di noi il dovere d’avere cura generale del gregge del Signore. E siccome per questo motivo, siamo tenuti a vigilare assiduamente per la custodia fedele e per la sua salvifica direzione e diligentemente provvedere come vigilante Pastore, a che siano respinti dall’ovile di Cristo coloro i quali, in questi nostri tempi, indottivi dai loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di fittizie invenzioni, tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la tunica inconsutile del Signore, ed affinché non possano continuare nel magistero dell’errore coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della verità…” – Dopo questo preambolo vengono gli articoli che p. Gratry analizza.

1- Allontanare i lupi dal gregge di Cristo.

Noi, riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito (possit a fide devius, redargui), e che quanto maggiore è il pericolo, tanto più diligentemente ed in modo completo si deve provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi profeti o altre persone investite di giurisdizione secolare possano miserevolmente irretire le anime semplici e trascinare con sé alla perdizione ed alla morte eterna innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per le necessità spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi come siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al mercenario.

2-Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro gli eretici

Dopo approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere ed unanime consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica, sospensione, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e promulgate contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro lettere non collezionate, ovvero dai sacri Concili ricevute dalla Chiesa di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati convinti o di aver deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche eresia, od incorsi in uno scisma, per averli promossi o commessi, di qualunque stato (uniuscuiusque status), grado, ordine, condizione e preminenza essi godano, anche se episcopale (etiam episcopali), arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità (aut alia maiori dignitate ecclesiastica) quale l’onore del cardinalato o l’incarico (munus) della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e l’eccellenza mondana quale la comitale, la baronale, la marchesale, la ducale, la regia o imperiale.

3 – Sulle pene da imporre alla gerarchia deviata dalla fede. Legge e definizione dottrinale: privazione «ipso facto» delle cariche ecclesiastiche.

Considerando non di meno che, coloro i quali non si astengono dal male per amore della virtù, meritano di essere distolti per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori, i quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con sé alla perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso ed assenso (dei cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpetuo (perpetuum valitura), in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà (de Apostolica potestatis plenitudine), sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo (et definimus), che permangano nella loro forza ed efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno (omnes et singuli) dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i quali, come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato dalla fede o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul fatto per aver deviato dalla fede o per esser caduti in eresia o incorsi in uno scisma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno come se ne saranno stati convinti, poiché tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche (sint etiam), per il fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di fatto, (absque aliquo iuris aut facti ministerio) interamente e totalmente privati in perpetuo (penitus et in totum perpetuo privati) dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali, anche metropolitane, patriarcali e primaziali, della loro dignità cardinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici (et officiis ecclesiasticis) con o senza cura di anime, siano essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari, commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali beneficiassero di qualche diritto, benché saranno parimenti privati di tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, anche contee, baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti costoro saranno considerati come inabili ed incapaci (inhabiles et incapaces) a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e per tutto (in omnibus et per omnia), per cui, anche se prima abiurassero in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato nelle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella dignità del Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore, (aut quamvis aliam maiorem vel minorem dignitatem) nella loro voce attiva o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia nella loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario, siano abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il diritto di punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano relegati in qualche monastero od altro luogo soggetto a regola per darsi a perpetua penitenza con il pane del dolore e l’acqua dell’afflizione. – Essi saranno considerati come tali (relapsi et sovversivi) da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e preminenza siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale, patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia, ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare, come la comitale, la baronale, la marchesale, la ducale, la regale e l’imperiale, e come persone di tale specie dovranno essere evitate (evitari) ed escluse da ogni umana consolazione.

4 – Estinzione della vacanza delle cariche ecclesiastiche

Coloro i quali pretendono di avere un diritto di patronato (ius patronatus) e di nomina delle persone idonee a reggere le chiese cattedrali, comprese le metropolitane, patriarcali, primaziali o anche monasteri ed altri benefici ecclesiastici resisi vacanti a seguito di tali privazioni (per privationem huiusmodi vacantia), affinché non siano esposti agli inconvenienti di una diuturna vacanza (vacationis), ma dopo averli strappati alla servitù degli eretici, siano affidati a persone idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della giustizia, dovranno presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante, queste persone idonee alle necessità di queste chiese, monasteri ed altri benefici, nei limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari accordi con la Sede, altrimenti, trascorso il termine come sopra prescritto, la libera disposizione, delle chiese e monasteri, o anche dei benefici predetti, sia devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano Pontefice suddetto.

5-Pene per il delitto di favoreggiamento delle eresie

Inoltre, incorreranno nella sentenza di scomunica «ipso facto», tutti quelli che scientemente (scienter) si assumeranno la responsabilità d’accogliere (receptare) e difendere, o favorire (eis favere) coloro che, come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in giudizio, oppure diano loro attendibilità (credere) o insegnino i loro dogmi (eorum dogmata dogmatizare); e siano tenuti come infami; né siano ammessi, né possano esserlo (nec admitti possint) con voce, sia di persona, sia per iscritto o a mezzo delegato o di procuratore per cariche pubbliche o private, consigli, o sinodi o concilio generale o provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna congregazione di fedeli od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giudici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà portata alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità. – Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche ecclesiastiche (et officiis ecclesiasticis) in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifiche ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se rivestiti, come si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano privati «ipso facto», anche se in possesso regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni bene temporale posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni di questo tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà di quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri successori, i Romani Pontefici canonicamente eletti.

6 – Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.

Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore (nulla, irrita et inanis existat), la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione (adoratio) dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare (nullam … facultatem) a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza (viribus careant) tutte e ciascuna (omnia et singula) di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto (nullam prorsus firmitatem nec ius), e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione (absque aliqua desuper facienda declaratione), private (sint privati) di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere (auctoritate, officio et potestate).

7 – La liceità delle persone subordinate di recedere impunemente dall’obbedienza e devozione alle autorità deviate dalla Fede.

E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state eretiche e non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici (quam etiam laicis) come pure ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato all’elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti, ai capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia lecito (liceat) ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione (ab ipsorum obedientia et devotione, impune quamdocumque cedere) verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli (evitare eos) quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice canonicamente subentranti [ai deviati]. – Ed a maggior confusione di quelli in tale modo promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l’amministrazione, sia lecito richiedere l’aiuto del braccio secolare, né per questo, coloro che si sottraggono alla fedeltà ed all’obbedienza verso quelli che fossero stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore.

8 – Permanenza dei documenti precedenti e deroga dei contrari

Non ostano all’applicabilità di queste disposizioni, le costituzioni ed ordinamenti apostolici, né i privilegi, gli indulti e le lettere apostoliche dirette ai vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altro disposto di qualunque tenore e forma e con qualsivoglia clausola e neppure i decreti anche se emanati «motu proprio» (etiam motu proprio) e con scienza certa nella pienezza della potestà Apostolica, o promulgati concistorialmente od in qualsiasi altro modo e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti nel «corpus iuris», né qualsivoglia capitolo di conclave, anche se corroborati da giuramento o dalla conferma apostolica o rinforzate in qualsiasi altro modo, compreso il giuramento da parte del medesimo. – Tenute presenti tutte le risoluzioni sopra precisate, esse debbono aversi come inserite, parola per parola, in quelle che dovranno restare in vigore (alias in suo robore permansuris), mentre per la presente deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie, soltanto in modo speciale ed espresso (dum taxat specialiter et espresse).

9-Mandato di pubblicazione solenne

Affinché‚ pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che ne hanno interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e l’apposizione del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica), siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe all’angolo del Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri; e che copia di esse sia lasciata affissa nello stesso luogo, e che l’ordine di pubblicazione, di affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o aspettare altra.

10 – Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine.

Pertanto, a nessun uomo sia lecito (liceat) infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. – Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo. – Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559 dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 marzo, IV anno del Nostro Pontificato”.

Ecco dunque l’espressione più alta della tirannia pontificale, e se vogliamo credere a p. Gratry “l’analisi è più dolce del testo”, salvo in un punto, in cui A. de Margerie rimprovera a p. Gratry di aver attribuito a Paolo IV una eresia ed un’assurdità interpolando nella traduzione francese una parola che non esiste nell’originale. Lo stesso controversista rimprovera all’oratoriano di essere diventato da farfalla, una zanzara. 1) per aver fatto una cattiva guerra alla causa che egli combatte servendosi di un atto di governo evidentemente fuori dalle condizioni di infallibilità per scagliarsi contro l’infallibilità del Papa, un documento per aumentare i folli terrori di molti uomini del nostro tempo: 2) di aver fornito delle armi ai nemici della Chiesa invocando contro l’infallibilità del Papa un documento il cui equivalente completo, consegnato lungo il quarto concilio ecumenico Laterano, può essere invocato con egual diritto contro l’infallibilità dei Concili generali. Dal canto suo Veuillot si esprime in questi termini: “Quanto al p. Gratry, egli si è reso nello stesso tempo, ridicolo ed odioso. Ridicolo per le sue scoperte, odioso per l’uso che ne ha fatto. – Se veniamo agli esami degli articoli, il primo afferma la pienezza della potenza pontificale, derivante da ciò che il Papa esercita sulla terra le funzioni di Gesù-Cristo, di cui è il vicario. Questa pienezza di potenza è una verità riconosciuta nella Chiesa, lo è sempre stato, e la cristianità la riconosce ancora nel sedicesimo secolo. Occorre dire al padre Gratry che questa pienezza di potenza esiste sempre, ma nel modo in cui è sempre esistita, cioè per il governo della Chiesa, per il governo della società spirituale e tutto ciò che tocca la coscienza. Quando l’Europa era costituita cattolicamente, questa costituzione estendeva la giurisdizione pontificale anche alle materie civili, nei loro rapporti con le materie religiose, e ne derivavano degli effetti civili. Così l’eresia era un crimine agli occhi della legge: una volta che la Chiesa si era pronunciata, l’eretico cadeva sotto il colpo non solo delle pene spirituali, ma pure delle pene civili inflitte per questo crimine. Così il capo dello Stato, per costituzione doveva essere cattolico e, dichiarato eretico, cessava di essere re. Ancora una volta tale era la costituzione della società cristiana, che stimava la fede il più grande dei beni, e che, per conservare questo bene, metteva al servizio della Chiesa, tutta la potenza civile. – L’articolo 2 non può offrire difficoltà poiché Paolo IV non fa che rinnovarvi le sentenze di scomunica portate contro gli eretici dai Pontefici precedenti, dai Concili e dai sacri Canoni, sacris conciliis et sacris canonibus. – ma alle pene spirituali l’articolo 3 aggiunge le pene temporali. Di principio il padre Gratry non può condannare queste pene, perché egli sa che esse sono state imposte in tutti tempi dalla Chiesa: la penitenza pubblica, i digiuni, etc. erano certamente delle pene temporali. Ci sembra così che egli non possa rimproverare il Papa di privare di ogni autorità i vescovi o cardinali colpevoli di eresia. Ma Paolo IV dichiara privi di ogni autorità, principato, reame, impero, etc., anche i principi, re, imperatori, etc., che sono eretici. Lo ripetiamo, erano le legge del tempo, era una legge che preservava la fede, era una legge che soprintendeva ai diritti della coscienza dei popoli, che erano tutti cattolici e che volevano continuare ad esserlo, era tale la legge che il Concilio di Costanza non aveva agito altrimenti di come faceva Paolo IV. Dite allora che i tempi sono cambiati, che le costituzioni civili attuali non facciano più della professione di fede cattolica la “condicio sine qua non” per l’esercizio del potere civile, e che la bolla di Paolo IV non sia più applicabile, ma ancora una volta non vedete un atto di tirannia in un atto legittimo che ha come scopo il proteggere i deboli contro i forti. Il padre Gratry fa notare che, per i relapsi, il castigo era la pena del fuoco senza remissione: egli esagera, ma è obbligato a confessare che Paolo IV raddolciva le pene previste dalle leggi civili in ciò che concernevano gli eretici colpiti dalla sua bolla; non è dunque al sovrano Pontefice che va rimproverato il rigore. L’articolo 4 si occupa dei benefici ecclesiastici, ed il padre Gratry non pretende certamente che sia ingiusto spogliarne coloro che sono eretici o che non appartengono più alla Chiesa, e passiamo quindi all’articolo 5. Questo articolo 5 condanna alle stesse pene degli eretici coloro che li accolgono e li difendono. È chiaro che questi fautori e difensori, procurino alla cattolica società lo stesso male degli eretici confessi; occorreva mostrarsi assai severi nei loro riguardi. Inutile, pensiamo, sia tornare su quanto abbiamo detto sulla costituzione degli stati cristiani ai tempi di Paolo IV e del diritto pubblico allora universalmente vigente. – Ma l’articolo 6 scandalizza il padre Gratry più degli altri. Noi abbiamo riprodotto la nota che egli ha aggiunto alla sua analisi, e veramente siamo umiliati nel dover a lui ricordare quanto si insegna al catechismo. Il Papa colpisce di nullità gli atti di ogni Papa, patriarca, arcivescovo, vescovo che sarà stato scoperto esser caduto in eresia o essersi allontanato dalla fede prima della sua promozione, e dichiara che di fatto questi personaggi sono privati della loro dignità. « Da questo segue, dice il padre Gratry, che se si scopre che un vescovo, o finanche un Papa, prima della sua promozione abbia in qualche modo deviato dalla fede cattolica, questi non sarebbe né prete, né vescovo; i preti che essi avrebbero ordinato non sarebbero più preti, le ostie che questi ultimi, credendosi preti, avrebbero consacrato, non sarebbero state consacrate, e le assoluzioni che questi preti fantasmi avrebbero date, non sarebbero state delle assoluzioni. » Ma il padre Gratry ignora assolutamente la distinzione tra il potere d’ordine ed il potere di giurisdizione, egli ignora questo principio fondamentale che le pene pubbliche non seguono che le colpe pubbliche, e che di conseguenza:

– 1° gli atti colpiti da nullità dal Papa nell’articolo 6 non sono che atti di giurisdizione;

– 2° i procedenti dal potere d’ordine colpiti da illegittimità, non sono per questo colpiti da nullità, le ordinazioni sono valide, le consacrazioni, le assoluzioni sono valide.

3° In questo ultimo caso, particolarmente, le assoluzioni hanno tutto il loro valore per i fedeli che ignorano l’irregolarità del prete che le assolve. Il testo della bolla porta “promotio et assumptio, cioè promozione, elevazione, padre Gratry traduce “Ordinazione” e promozione, è inavvertenza? È ignoranza? È falsificazione volontaria? Veramente non si sa cosa pensare, in ogni caso è sicuro che il padre Gratry manipoli singolarmente i testi. Gli articoli 8, 9 e 10 non fanno che ripetere le clausole ordinarie che concludono le bolle, della cui natura non è il caso di occuparci qui ed è inutile soffermarvisi. Ecco dunque questo atto di tirannia pontificale che spaventa il padre Gratry, per cui egli chiede che il potere pontificale sia ricondotto nei giusti limiti, e che si badi bene di non aumentare e non esaltare questo potere con una corona di infallibilità! Questa costituzione, valida per sempre: “in perpetuum valitura”, portata nella pienezza dell’autorità apostolica: “de apostolicæ potestatis plenitudine”, con la minaccia dell’indignazione di Dio Onnipotente contro chi osasse opporvisi, è indirizzata alla Chiesa intera che l’accetta, da Paolo, vescovo della Chiesa cattolica, assistito dal Sacro-Collegio. È questa la costituzione che attaccava padre Gratry; Dio doveva ben presto chiederne conto. Noi non vogliamo citare all’avversario né il terzo Concilio del Laterano, contro gli Albigesi, né il quarto, in cui si ritrovano le medesime espressioni della bolla di Paolo IV, né il primo Concilio di Lione che depose Federico II (Concil. III. Lateranen. c.xxvi), De haereticis. — Concil. collect., t. X, col. 1522-1523. – Concil. IV Lateran., cap. III, Excommunicamus,t. XI, col. 148 ; Concïl.Lugd. t.XI, col. 630 et 640.), sarebbe capace di dirci che c’è Concilio e Concilio; ma noi crediamo di poterlo indirizzare al Concilio di Costanza, di cui tutto il gallicanesimo esalta la saggezza e l’autorità. Egli vi troverà: -1° quindicesima sessione, un “decretum silentii” che “diffida dal “fare nessun brusio di voce, piedi e mani, sotto pena di scomunica e due mesi di prigione, “sub poena carceris duorum mensium”, in cui incorrerà il contravvenente “etiamsi imperiali, regali, cardinalatus archiepiscopali aut episcopali proefulgeat dignitate” (Labbe, t. XII, col.122); il regolamento del Concilio Vaticano è si dice, meno severo.

2° Stessa sessione: vien posto l’interdetto su chiunque attacchi od impedisca a coloro che vengono al Concilio o ne tornino: “Etiamsi pontificali, imperiali, regali vel alia quacumque ecclesiastica vel mundana proe-fulgeant dignitate”, ed il Concilio minaccia di procedere contro coloro che disprezzino i suoi ordini, in modo ancora più severo, spiritualmente e temporalmente “insinuantes transgressoribus et contemptoribus in proedictis quod spiritualiter et temporaliter gravius procedetur [Consiitutio concilii, Col 144]. È forse per rispetto per questa decisione del Concilio di Costanza che i nostri governanti gallicani non hanno cercato di impedire ai vescovi di recarsi al Concilio.

3° Diciassettesima sessione. Decreto contro chiunque, re, cardinale, patriarca, arcivescovo, duce, principe o marchese, etc., impedirà, turberà o molesterà l’Imperatore Sigismondo o qualcuno dei suoi durante il loro viaggio intrapreso per trattare della pace della Chiesa con il re d’Aragona: “omni honore et dignitate, officio erclesiastico vel soeculari sit ipso facto privatus” [Col. 160].

4° Ventottesima sessione. Il Concilio dichiara il duca d’Austria privato di ogni onore e dignità ed inabile a possederne alcuna, egli ed i suoi discendenti fini alla seconda generazione.

5° Trentunesima sessione. Atteso che i soggetti non hanno alcuna giurisdizione sui loro prelati, né i laici sugli ecclesiastici: Attendentes quod subditi in eorum proelatos et laïci in clericos nullam habent jurisdictionem et potestatem” il Concilio ingiunge, sotto pena di scomunica, al conte di Verue, che aveva fatto arrestare un vescovo, di mettere questo prelato in libertà, e invita i vescovi di Pavia e Novara di procedere contro di lui se rifiuta di obbedire, e di infliggergli tutte le altre pene sia spirituali che temporali: “Ad omnes alias poenas spirituales ac temporales auctoritate proesentium procedere valeant” (6).

6° Trentasettesima sessione. – Diffida a tutti i fedeli di prestare aiuto ed assistenza a Pietro de Luna detto Benedetto XIII sotto pena di essere trattato come fautore di scisma e di eresia, e di conseguenza di essere privato di ogni beneficio, onore e dignità, sia ecclesiastica, sia mondana (omnium beneficiorum, dignitatem et honorum ecclesîasticorum et mundanorum), fossero anche vescovi o patriarchi, re o imperatori “Etiamsi regalis sit dignitatis aut imperialis”. Se essi contravvengono a questa diffida, essi ne saranno privati “ipso facto” in virtù di questo decreto conciliare, fatto salvo ogni altro diritto (quibus sint auctoritate hujus decreti ac sententiam ipso facto privati).

7° Trentanovesima sessione. – il Concilio decreta quanto segue: « Se qualcuno incute timore o fa pressione o violenza agli elettori o ad uno di essi nell’elezione del Papa, o se uno procura che venga fatto, o approva quanto è stato fatto, o ha dato il suo consiglio in ciò, o ha prestato il suo favore, o consapevolmente ricetta colui che lo facesse, o lo difende, o si mostra negligente nell’infliggere le pene specificate più sotto, di qualunque stato, grado o autorità egli sia, anche imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare egli sia ornato, (etiamsi imperiali, regali, pontificali, vel alia quavis ecclesiastica aut seculari proefulgeat dignitate ipso facto incorra nelle pene contenute nella costituzione di Papa Bonifacio VIII, di felice memoria, che inizia con “Felicis”; e sia punito con esse. (illisque effectualiter puniatur). Le pene inflitte da questa costituzione di Bonifacio VIII sono tra le altre: l’infamia, l’incapacità di conservare o raccogliere successioni, la comparsa in giudizio, etc. la confisca dei beni, l’interdizione da ogni carica e dignità, sia ecclesiastica che temporale, non solo per il colpevole, ma pure per i suoi figli e discendenti.

8° Ultima sessione. — Nella bolla “Inter cunctas”, il Papa Martino V decreta: “Sacro Contanziensi Concilio approbante, dice Bossuet, che i Vescovi e gli inquisitori dovranno procedere contro i settari e difensori di Wiclef e di Hus, “qualunque sia la loro dignità, che siano patriarchi, arcivescovi, vescovi, re o regine, duchi, etc., «Quacumque que dignitate præfulgeant, etiamsi patriarchali, archiepiscopali, episcopali, regali, reginali, ducali… » essi saranno colpiti da scomunica, sospensione, spogliati delle loro dignità, cariche ed uffici, di tutti i benefici che essi potessero detenere, di chiese, monasteri o altri insediamenti ecclesiastici, ed anche dei loro beni temporali, delle loro dignità secolari etc. (Col. 271). Si sa la fine di Giovanni Hus. Il Concilio lo ha consegnato al braccio secolare e questo eseriarca subì la pena prevista dal codice penale allora in vigore in tutte le società cattoliche. Gli atti del Concilio di Costanza riempiono circa 300 colonne in folio; non c’è una parola che offra anche l’apparenza di una contraddizione con i decreti qui sopra indicati. Sempre e dappertutto il Concilio suppone come una verità costante, certa, indiscutibile, che esso ha il diritto di giudicare, di condannare, di punire gli eretici, gli scismatici ed i loro fautori fossero pure principi, re o imperatori; di togliere i loro beni, carichi, onori e dignità, le loro baronie, contee, marchesati, principati, ducati, reami ed imperi, se rifiutano di obbedire a questi decreti se essi mettono ostacoli alla pace della Chiesa. In questo concilio l’imperatore è presente: la maggior parte dei re e dei principi sovrani dell’Europa vi sono rappresentati dai loro ambasciatori. E principi, re ed imperatori trovano la condotta del Concilio naturale e non si sognano affatto di reclamare. Ci sono discussioni sulla questione del sapere se il Concilio è superiore al Papa, ma tutti sono d’accordo che il Papa ed il Concilio sono superiori, l’uno e l’altro ai re ed agli imperatori: che la potenza spirituale è superiore alle potenze temporali ed al diritto di giudicarli, di condannarli, di punirli, che il primo dovere di questi potenti è di obbedire alla Chiesa, e di sottomettersi alle sue sentenze e di procurarne l’esecuzione. – Un uomo che al Concilio di Costanza avesse chiesto l’impunità per il crimine di eresia, non sarebbe stato ascoltato più di colui che oggi chiederebbe l’impunità del furto o dell’omicidio, e chiunque avesse preteso di proclamare l’indipendenza assoluta dei re, sarebbe parso almeno così stravagante come ai nostri giorni un deputato che prendesse la fantasia di proclamare alla tribuna l’indipendenza assoluta del suo dipartimento. Tutti gli stati d’Europa erano uniti nel seno della repubblica cristiana e in questa epoca tentare di rompere questa unità, separarsene, sottrarsi con lo scisma e l’eresia all’autorità centrale e sovrana, che ne era la chiave di volta che solo la formava e la manteneva, era un crimine così grave, un’aberrazione così mostruosa come ai tempi d’oggi sarebbe un crimine la follia di una nostra provincia che volesse sottrarsi all’unità nazionale, separarsi dalla Francia, sottrarsi alle sue leggi. Noi, diceva Leibnitz, consideriamo la Chiesa universale come formante una specie di repubblica governata dal Papa. Le cose erano ancora così all’epoca del Concilio di Costanza; solo che non essendoci un Papa certo, il Concilio si poneva al suo luogo ed al suo posto. Leggete i suoi decreti: li motiva sui diritti riconosciuti in tutti i tempi dai romani Pontefici, la cui sede, egli dice, è al momento presente in seno al Concilio generale: “Generale concilium, ubi nunc romana curia existit” (col. 144). Nulla di piacevole come i tours de force ai quali si dedicano i dottori gallicani per dimostrare che questi atti e decreti del Concilio di Costanza non sono in contraddizione con il primo articolo della dichiarazione del 1682. Essi dicono ad esempio che il Concilio non ha voluto parlare che dei principi feudatari della Chiesa romana; ma le espressioni del concilio sono generali, e non fanno parte di questa distinzione – essendo presente l’imperatore, avrebbe egli sopportato che lo si trattasse da vassallo? Altri hanno poi sostenuto che il Concilio si fosse probabilmente riferito agli ambasciatori e che i decreti in questione traevano la loro forza dal consenso dei re. Ma essi sono sempre resi e dichiarati esecutori in virtù dell’autorità del concilio, auctoritate Concilii, senza che si sia mai parlato di alcun altro, e non si incontra traccia di questo preteso trattato tra il concilio ed i re. Il concilio dispone per l’avvenire; i re avrebbero dunque alienato la loro indipendenza in perpetuo. Molti di questi decreti sono stati approntati in un’epoca in cui molti re, principi e signori, parteggiavano per Pietro de Luna, e non avevano rappresentanti al Concilio e rifiutavano di riconoscerlo; gli altri re potevano mai conferire a questi principati e reami un diritto che non avevano da se stessi? Per tutti gli uomini di buona fede è manifesto che il Concilio di Costanza agisce in queste occasioni in virtù di un potere universalmente riconosciuto e sulla legittimità del quale non era da temere alcuna contestazione. Se era possibile il dubbio, nello stato di divisione in cui si trovava la Chiesa, il Concilio non avrebbe evitato con la maggior cura fino all’ultima parola, di offendere le orecchie reali. Il concilio del Vaticano poteva aver solo il pensiero di rendere dei decreti simili a quelli che stiamo per citare? Il Concilio di Costanza li pubblicò senza che alcune voce in Europa si levasse per reclamare. Questo fatto è sufficiente a dimostrare che in quest’epoca l’Europa considerava l’eresia come un crimine, gli eretici ed i loro fautori come colpevoli degni di pene, che determinava il codice penale in vigore presso tutte le nazioni cristiane, le potenze temporali, come subordinate di diritto e di fatto alla potenza spirituale. – Al Concilio di Costanza potremo aggiungere il Concilio di Basilea; il terzo e quarto concilio del Laterano ed il primo concilio di Lione, il Concilio di Trento. Ma bisogna limitarsi. Che l’abate Gratry consulti i quattro patriarchi del gallicanesimo: Pierre d’Ail, soprannominato il Martello degli eretici, Gerson, Almain e Major. Ecco quale era la loro dottrina:

1° il diritto canonico ha legittimamente definito, che esiste un crimine di eresia;

2° il mantenere la purezza della fede cristiana è presso un popolo il primo dei beni temporali;

3° La cura nel mantenere la purezza e l’integrità della fede non è soltanto un diritto del sovrano, ma un dovere d’onore;

4° in Francia i diritti della dinastia regnante sono legati al possesso della fede cattolica: “I re di Francia, tra tutti gli altri principi cristiani, sono sempre stati i difensori speciali ed i campioni della fede cattolica, la cui principale cura e sollecitudine è stata di estirpare e pulire la loro signoria, da tutte le eresie, errori indecorosi nella nostra fede”.

5° Il crimine di eresia rompe tutti i legami sociali e distoglie i soggetti dal dovere dell’obbedienza ai princìpi.

6° il crimine di eresia è un crimine di lesa maestà divina, al quale non si può applicare che una sola pena: la morte!

7° L’eresia è più pericolosa per l’ordine sociale che il tiranno.

8° Tutti gli uomini, i principi come gli altri, sono sottomessi al Papa e se volessero abusare della loro giurisdizione, della loro temporalità, della loro potenza contro la legge divina e naturale, questa superiorità può essere chiamata una potenza direttiva ed ordinativa, piuttosto che civile. – Vi sono delle occasioni in cui il Papato confisca i beni dei laici, ad esempio in caso di eresia [Pierre d’Ailly, Traita de la puissance ecclésiastique, lu au Concile de sonstance, dans les oeuvres de Gerson, t. ll, p. 917].Il Cristo non ha mai dato a Pietro l’autorità di disporre della sua giurisdizione su un re temporale, non gli ha dato il potere di spogliare i laici delle loro proprietà e della loro potenza se non nel caso un principe secolare abusasse del suo potere a detrimento della cristianità e della fede, in modo da nuocere grandemente alla salvezza delle anime [Almain, De Potestate ecclesiast, et laic.] per una giusta causa “pro rationabili causa”, la Chiesa può in tutta la cristianità trasferirne il potere “dominium transferre”. [Juan. Major in 4 sent. Dist., 24 ad 4 argument.]. Gli stessi re ammettono questi princìpi. Bossuet lo confessa quando dice nella sua “Defense de la Déclaration: “voi mi chiedete forse perché i principi stessi, negli ultimi tempi sembrano possano convenire a loro pieno grado che la Chiesa possa deporre i principi cristiani quanto meno per causa di eresia o di apostasia? È facile rispondere, questo non viene dal fatto che riconoscano al Sovrano Pontefice alcun diritto temporale, ma perché detestando l’eresia, essi permettono volentieri tutto contro se stessi se si lasciano infettare da tale peste. Del resto, avendo in orrore a tal punto l’eresia, essi sapevano bene che non cedevano a nessuno alcun diritto contro di essi, non dando il diritto se non a causa di eresia”. [Dèfense, lib. iv, t . XVlll, § 73]. I re, in una parola, sapevano che essi non sarebbero mai diventati eretici. Sapevano essi che i loro fratelli, gli altri re, sapevano che i loro successori non lo diventassero mai? Ma non discutiamo di questa ingegnosa spiegazione, e contentiamoci di tenere il dubbio fatto che constata : il diritto dato al Papa da tutti i re in caso di eresia ed il loro orrore per questa peste. Da quanto precede segue che la bolla di Paolo IV proverebbe che i Papi non sono infallibili né sovrani nella Chiesa, come pretende M. Gratry, e quindi egli deve egualmente rifiutare l’infallibilità e la sovranità ai Concili ecumenici che, sui rapporti delle due potenze e sull’eresia e gli eretici, hanno proclamato ed applicato i principi di questa bolla. Egli deve in più negare l’infallibilità della Chiesa che, tutta intera, durante i secoli ha accettato e praticato la stessa dottrina. La Bolla stessa constata questa complicità secolare della Chiesa. – Cosa fa essa dopotutto? Essa rinnova le misure prese contro gli eretici e contro i principi che li sostengono, dai predecessori di Paolo IV e dai Concili, essa dichiara che saranno affidati al braccio secolare per subire le pene determinate dal diritto. Se la Bolla è mostruosa, il diritto al quale rinvia, non lo è altrettanto, e se la potenza spirituale che comanda è criminale, la potenza secolare è forse innocente? È dunque la Chiesa stessa e tutta la cristianità che l’abate Gratry accusa di aver calpestato la verità, la giustizia, il Vangelo di Gesù-Cristo. Ecco a quale blasfema condotta conduce l’ebbrezza delle idee liberali, e per sostenerle non si esita a condannare i princìpi e la dottrina da tutti i tempi insegnata e messa in pratica nella Chiesa. La si condanna e la si stigmatizza con la stessa violenza che potrebbe attuare un nemico ed un apostata. Non c’è imparzialità per tener conto della differenza dei tempi e delle diverse necessità che ne derivano. Si giudica la Chiesa ed il suo passato per partito preso secondo le opinioni regnanti. Non si vede o non si vuol vedere che l’ordine sociale nel quale viviamo differisce dall’ordine sociale dei tempi cattolici come la notte differisce dal giorno, ed è così assurdo domandare ai secoli della fede e di unità delle leggi ed i costumi dei tempi di dubbi e divisioni che si vorrebbe ristabilire? Oggi le leggi dell’ordine antico, ai tempi di Paolo IV, l’ordine stabilito nella cristianità aveva già subito dei rudi attentati, ed il dovere del Capo della Cristianità era difenderlo, impiegare per mantenerlo tutti i mezzi che gli offrivano ancora la fede dei popoli e la legislazione universalmente in vigore negli Stati cristiani. Oggi questa legislazione non esiste più, l’unità europea è distrutta, l’eresia e l’incredulità regnano dappertutto; e da esse, non dalla Chiesa che il braccio secolare riceve le sue direttive. E M. Gratry si leva e riesuma la Bolla di Paolo IV e la getta in pasto al pubblico così incapace di comprendere qualcosa delle cose del passato, imbevuto di pregiudizi contro la religione ed egli fa questo per salvare i popoli che il Papa infallibile farebbe ripiombare nelle tenebre; per salvare la Chiesa che si perderebbe rinserrando i legami della sua unità; per salvare i re che il papato minaccia! Egli lo fa anche per salvare il cattolicesimo liberale ed affinché i governi comprendano quanto loro convenga appoggiare questo partito contro il Concilio e contro il Papa!

# # # #

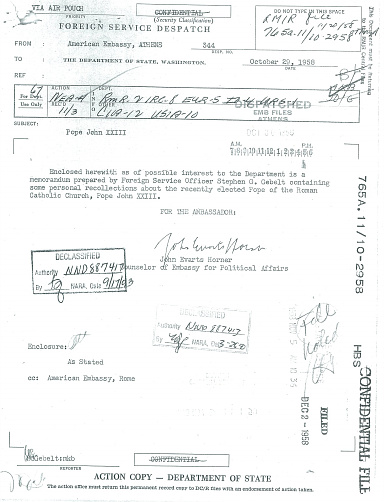

Questa Bolla di Paolo IV, confermata tra l’altro da S. Pio V in una successiva bolla [Inter multiplices curas del 21 XII 1566] è stata quindi da tempo oggetto di discussioni e divisioni, ed ancora oggi è contestata da alcuni, come i gallicani alla Gratry, o gli attuali seguaci del Cavaliere kadosh 30° livello [A. Lienart con il figlioccio spirituale Lefebvre e derivati delle fraternità non-sacerdotali e delle cappellucce varie, oltre che da liberi “cani sciolti” scismatici], mentre altri ne fanno una bandiera per giustificare i loro deliri sedevacantisti. Per noi Cattolici, essa ha un’importanza storica, sia come documento del tempo, sia come elemento del Magistero della Chiesa, ma in realtà essa non è applicabile per quanto concerne la questione dei Papi “pretesi” eretici che darebbe spazio alle eresie sedevacantiste ed ai suoi scismi. I Papi “veri” infatti non sono mai incorsi nell’eresia, essendo Vicari di Cristo in terra e luce di verità infallibile per la fede e la morale. Quelli che vengono giustamente additati come eretici manifesti ed ostinati, fondatori della falsa chiesa dell’uomo, con l’intronizzazione di satana in Vaticano il 29 giugno 1963, sono gli antipapi che si sono susseguiti da Roncalli in poi [dal 28 ottobre del 1958, dopo la cacciata del legittimo Papa eletto, Gregorio XVII cardinal Siri] che, come tali, possono parlare ed agire “a vanvera”, come effettivamente è stato ed è, perché in essi opera ben altro spirito … che quello Santo! La Bolla quindi è applicabile a tutti gli ecclesiastici che sono stati e sono eretici, ma non ai “veri” Papi, che hanno tenuto sempre fede al loro impegno di Vicari perché assistiti dallo Spirito Santo in questione di fede e di morale! Gli scismatici sedevacantisti, non riconoscendo i veri Papi, sono ricorsi anch’essi alla Bolla di Paolo IV per tirare acqua al loro mulino senza voler distinguere i Papi dagli antipapi, procurando così per sé ed i loro seguaci, una messa al bando dalla Chiesa Cattolica, condizione primaria per passare poi al “calore” del fuoco eterno. – Interessante è il passaggio in cui si accenna alla 39^ sessione del Concilio di Costanza ove sono ricordate le pene inflitte a coloro che cercano di inficiare l’elezione del Papa, pene già specificate nella bolla “Felicis” di Bonifacio VIII, così come è avvenuto appunto nel Conclave del 1958, ove hanno operato gli agenti della quinta colonna, i marrani ed i massoni che hanno impedito la presa di possesso dell’Ufficio Pontificale da parte del Cardinale Siri, che aveva accettato la sua elezione all’unanimità, assumendo il nome di Gregorio XVII.