Benedictio Palmorum

Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini. O Rex Israël: Hosánna in excélsis.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus Deus, quem dilígere et amáre justítia est, ineffábilis grátiæ tuæ in nobis dona multíplica: et qui fecísti nos in morte Fílii tui speráre quæ crédimus; fac nos eódem resurgénte perveníre quo téndimus: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. – R. Amen.

LECTIO Léctio libri Exodi.

In diébus illis: Venérunt fílii Israël in Elim, ubi erant duódecim fontes aquárum et septuagínta palmæ: et castrametáti sunt juxta aquas. Profectíque sunt de Elim, et venit omnis multitúdo filiórum Israël in desértum Sin, quod est inter Elim et Sínai: quintodécimo die mensis secúndi, postquam egréssi sunt de terra Ægýpti. Et murmurávit omnis congregátio filiórum Israël contra Móysen et Aaron in solitúdine. Dixerúntque fílii Israël ad eos: Utinam mórtui essëmus per manum Dómini in terra Ægýpti, quando sedebámus super oílas cárnium, et comedebámus panem in saturitáte: cur eduxístis nos in desértum istud, ut occiderétis omnem multitúdinem fame? Dixit autem Dóminus ad Móysen: Ecce, ego pluam vobis panes de coelo: egrediátur pópulus, et cólligat quæ suffíciunt per síngulos dies: ut tentem eum, utrum ámbulet in lege mea an non. Die autem sexto parent quod ínferant: et sit duplum, quam collígere sciébant per síngulos dies. Dixerúntque Móyses et Aaron ad omnes fílios Israël: Véspere sciétis, quod Dóminus edúxerit vos de terra Ægýpti: et mane vidébitis glóriam Dómini.

[In quei giorni: giunsero i figliuoli d’Israele ad Elim, dov’erano dodici fontane d’acqua, e settanta palme: e posero gli alloggiamenti vicino alle acque. E si partirono da Elim, e giunse tutta la moltitudine dei figliuoli di Israele nel deserto di Sin, che è tra Elim e Sinai, al quindici del secondo mese dopo la loro partenza dalla terra d’Egitto. E tutta la turba dei figliuoli d’Israele mormorò contro Mose ed Aronne in quella solitudine. E dissero loro i figliuoli d’Israele: Fossimo rimasti estinti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando sedevamo sopra le caldaie piene di carni, e mangiavamo il pane a sazietà: perché ci avete condotti in questo deserto per far morire tutti di fame? Ma il Signore disse a Mosè: ecco che io pioverò a voi pane dal cielo: vada il popolo e raccolga quanto basta per ogni di: onde io faccia prova di lui, se cammini o no secondo la mia legge. Ma il sesto dì ne prendano da serbare, e sia il doppio di quel che solevano pigliare per ciascun giorno. E Mosè ed Aronne dissero a tutti i figliuoli d’Israele: Questa sera riconoscerete che il Signore vi ha tratti dalla terra d’Egitto: e domattina vedrete la potenza del Signore.]

Graduale

R. Collegérunt pontífices et pharisaei concílium, et dixérunt: Quid fácimus, quia hic homo multa signa facit? Si dimíttimus eum sic, omnes credent in eum:

R. Et vénient Románi, et tollent nostrum locum et gentem.

V. Unus autem ex illis, Cáiphas nómine, cum esset póntifex anni illíus, prophetávit dicens: Expedit vobis, ut unus moriátur homo pro pópulo, et non tota gens péreat. Ab illo ergo die cogitavérunt interfícere eum, dicéntes.

R. Et vénient Románi, et tollent nostrum locum et gentem. R. In monte Olivéti orávit ad Patrem: Pater, si fíeri potest, tránseat a me calix iste. R. Spíritus quidem promptus est, caro autem infírma: fiat volúntas tua.

V. Vigiláte et oráte, ut non intrétis in tentatiónem.

R. Spíritus quidem promptus est, caro autem infírma: fiat volúntas tua.

Evangelium Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.

R. Glória tibi, Dómine.

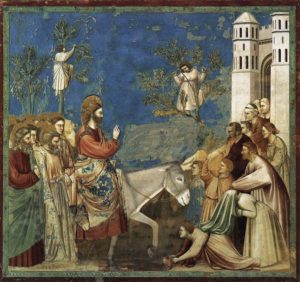

In illo témpore: Cum appropinquásset Jesus Jerosólymis, et venísset Béthphage ad montem Olivéti: tunc misit duos discípulos suos, dicens eis: Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inveniétis ásinam alligátam et pullum cum ea: sólvite et addúcite mihi: et si quis vobis áliquid dixerit, dícite, quia Dóminus his opus habet, et conféstim dimíttet eos. Hoc autem totum factum est, ut adimplerétur, quod dictum est per Prophétam, dicéntem: Dícite fíliae Sion: Ecce, Rex tuus venit tibi mansuétus, sedens super ásinam et pullum, fílium subjugális. Eúntes autem discípuli, fecérunt, sicut præcépit illis Jesus. Et adduxérunt ásinam et pullum: et imposuérunt super eos vestiménta sua, et eum désuper sedére tecérunt. Plúrima autem turba stravérunt vestiménta sua in via: álii autem cædébant ramos de arbóribus, et sternébant in via: turbæ autem, quæ præcedébant et quæ sequebántur, clamábant, dicéntes: Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini.

In quel tempo: Avvicinandosi a Gerusalemme, arrivato a Bètfage, vicino al monte degli ulivi, Gesù mandò due suoi discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio dirimpetto a voi, e subito vi troverete un’asina legata con il suo puledro: scioglietela e conducetemela. E, se qualcuno vi dirà qualche cosa, dite; – il Signore ne ha bisogno; e subito ve li rilascerà». Ora tutto questo avvenne perché si adempisse quanto detto dal Profeta: «Dite alla figlia di Sion : Ecco il tuo Re viene a Te, mansueto, seduto sopra di un’asina ed asinello puledro di una giumenta». I Discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro detto. Menarono l’asina ed il puledro, vi misero sopra i mantelli e Gesù sopra a sedere. E molta gente stese i mantelli lungo la strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via, mentre le turbe che precedevano e seguivano gridavano: «Osanna al Figlio di Davide; benedetto Colui che viene nel nome del Signore».]

R. Laus tibi, Christe! – S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.

Benedictio palmorum

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Auge fidem in te sperántium, Deus, et súpplicum preces cleménter exáudi: véniat super nos múltiplex misericórdia tua: bene ☩ dicántur et hi pálmites palmárum, seu olivárum: et sicut in figúra Ecclésiæ multiplicásti Noë egrediéntem de arca, et Móysen exeúntem de Ægýpto cum fíliis Israël: ita nos, portántes palmas et ramos olivárum, bonis áctibus occurrámus óbviam Christo: et per ipsum in gáudium introëámus ætérnum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus. Per omnia sǽcula sæculórum. R. Amen.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.

R. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, æterne Deus: Qui gloriáris in consílio Sanctórum tuórum. Tibi enim sérviunt creatúræ tuæ: quia te solum auctórem et Deum cognóscunt, et omnis factúra tua te colláudat, et benedícunt te Sancti tui. Quia illud magnum Unigéniti tui nomen coram régibus et potestátibus hujus sǽculi líbera voce confiténtur. Cui assístunt Angeli et Archángeli, Throni et Dominatiónes: cumque omni milítia cæléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cóncinunt, sine fine dicéntes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Orémus. Pétimus, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: ut hanc creatúram olívæ, quam ex ligni matéria prodíre jussísti, quamque colúmba rédiens ad arcam próprio pértulit ore, bene ☩ dícere et sancti ☩ ficáre dignéris: ut, quicúmque ex ea recéperint, accípiant sibi protectiónem ánimæ et córporis: fiátque, Dómine, nostræ salútis remédium tuæ grátiæ sacraméntum. [Signore santo, Padre onnipotente, eterno Dio, noi ti supplichiamo che ti degni di bene ☩ dire e santi ☩ ficare questi germogli d’olivo, che facesti germinare dal legno e che la colomba al suo ritorno nell’arca portò nel becco; in guisa che chiunque ne riceverà, ottenga protezione per l’anima e per il corpo; e questo segno della tua grazia divenga, o Signore, rimedio della nostra salute.] Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Orémus. Deus, qui dispérsa cóngregas, et congregáta consérvas: qui pópulis, óbviam Jesu ramos portántibus, benedixísti: béne ☩ dic étiam hos ramos palmæ et olívæ, quos tui fámuli ad honórem nóminis tui fidéliter suscípiunt; ut, in quemcúmque locum introdúcti fúerint, tuam benedictiónem habitatóres loci illíus consequántur: et, omni adversitáte effugáta, déxtera tua prótegat, quos rédemit Jesus Christus, Fílius tuus, Dóminus noster. [Preghiamo. O Dio, che raduni le cose disperse e conservi quelle radunate; che benedicesti il popolo uscito incontro a Gesù con rami in mano; degnati di bene ☩ dire anche questi rami di palma e di olivo, che i tuoi servi prendono con fede in onore del tuo nome; affinché rechino la tua benedizione a quanti abitano nei luoghi in cui sono portati; e, allontanata cosi ogni avversità, la tua destra protegga coloro che sono stati redenti da Gesù Cristo, tuo Figlio, Signore nostro.] Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Orémus. Deus, qui miro dispositiónis órdine, ex rebus étiam insensibílibus, dispensatiónem nostræ salútis osténdere voluísti: da, quǽsumus; ut devota tuórum corda fidélium salúbriter intéllegant, quid mýstice desígnet in facto, quod hódie, coelésti lúmine affláta, Redemptóri óbviam procédens, palmárum atque olivárum ramos vestígiis ejus turba substrávit. Palmárum igitur rami de mortis príncipe triúmphos exspéctant; súrculi vero olivárum spirituálem unctiónem advenísse Quodámmodo clamant. Intelléxit enim jam tunc illa hóminum beáta multitúdo præfigurári: quia Redémptor noster, humánis cóndolens misériis, pro totíus mundi vita cum mortis príncipe esset pugnatúrus ac moriéndo triumphatúrus. Et ídeo tália óbsequens administrávit, quæ in illo ei triúmphos victóriæ et misericórdiæ pinguédinem declarárent. Quod nos quoque plena fide, et factum et significátum retinéntes, te, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum supplíciter exorámus: ut in ipso atque per ipsum, cujus nos membra fíeri voluísti, de mortis império victóriam reportántes, ipsíus gloriósæ resurrectiónis partícipes esse mereámur. [Preghiamo. O Dio, che per meraviglioso ordine della tua Provvidenza, anche delle cose insensibili usi per esprimere l’economia della nostra salute, illumina, te ne preghiamo, i cuori dei tuoi servi, onde con frutto intendano il mistero significato nel fatto di quel popolo, che oggi per ispirazione celeste andò incontro al Redentore stendendo rami di palma e d’ulivo sul suo passaggio. I rami di palma designano i trionfi sul principe della morte; i rami d’ulivo indicano la spirituale unzione che era per venire. Quell’avventurata moltitudine presenti allora che il nostro Redentore mosso dalle miserie dell’umanità era per entrare in battaglia col principe della morte per la vita di tutto il mondo e che avrebbe trionfato con la sua stessa morte. E perciò gli presentò tali oggetti dei quali gli uni esprimessero il trionfo della vittoria, gli altri l’effusione della misericordia. Noi dunque, riconoscendo pienamente nell’avvenimento il fatto e il significato simbolico, Signore santo, Padre onnipotente, eterno Dio, umilmente ti supplichiamo per lo stesso Signor nostro Gesù Cristo, di cui siamo membra, a farci trionfare in Lui e per Lui della morte e partecipare della sua gloriosa risurrezione.]

Orémus. Deus, qui, per olívæ ramum, pacem terris colúmbam nuntiáre jussísti: præsta, quǽsumus; ut hos olívæ ceterarúmque arbórum ramos coelésti bene ☩ dictióne sanctífices: ut cuncto pópulo tuo profíciant ad salútem. Per Christum, Dóminum nostrum. [Preghiamo. O Dio, che volesti che una colomba annunziasse alla terra la pace per mezzo di un ramo d’ulivo, degnati di bene ☩ dire questi rami d’ulivo e di altri alberi, perché siano al tuo popolo utili e salutari. Per Cristo nostro Signore.] R. Amen.

Orémus. Bene ☩ dic, quǽsumus, Dómine, hos palmárum seu olivárum ramos: et præsta; ut, quod pópulus tuus in tui veneratiónem hodiérna die corporáliter agit, hoc spirituáliter summa devotióne perfíciat, de hoste victóriam reportándo et opus misericórdiæ summópere diligéndo. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. [Preghiamo. Degnati, Signore, di bene ☩ dire questi rami di palma e d’ulivo e fa che il tuo popolo compia spiritualmente con vera devozione quanto oggi esteriormente fa in tuo onore: che esso riporti vittoria sul nemico e corrisponda con amore alla tua opera misericordiosa..] R. Amen.

Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui Fílium tuum Jesum Christum, Dóminum nostrum, pro salute nostra in hunc mundum misísti, ut se humiliáret ad nos et nos revocáret ad te: cui etiam, dum Jerúsalem veniret, ut adimpléret Scripturas, credentium populorum turba, fidelissima devotione, vestimenta sua cum ramis palmarum in via sternébant: præsta, quæsumus; ut illi fídei viam præparémus, de qua, remoto lápide offensiónis et petra scándali, fróndeant apud te ópera nostra justítiæ ramis: ut ejus vestigia sequi mereámur: [Preghiamo. O Dio, che per la nostra salvezza mandasti nel mondo il tuo Figliuolo Gesù Cristo nostro Signore, onde abbassandosi sino a noi ci riportasse a te; e hai voluto che quando Egli entrò in Gerusalemme per compiere le Scritture, una turba di popolo credente gli stendesse sul cammino le sue vesti e rami di palme; fa che noi pure gli prepariamo, per mezzo della fede, la via dalla quale rimossa ogni pietra d’inciampo e di scandalo, le nostre opere gettino rami di giustizia, per così meritare di seguire le orme di Colui: …] Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Pueri Hebræorum Ant. Pueri Hebræórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis. Ant. Pueri Hebræórum vestiménta prosternébant in via et clamábant, dicéntes: Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini. V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui Dóminum nostrum Jesum Christum super pullum ásinæ sedére fecísti, et turbas populórum vestiménta vel ramos arbórum in via stérnere et Hosánna decantáre in laudem ipsíus docuísti: da, quǽsumus; ut illórum innocéntiam imitári póssimus, et eórum méritum cónsequi mereámur. [Preghiamo. Onnipotente eterno Dio, che per glorificare il Signor nostro Gesù, montato sull’umile giumenta, gli mandasti incontro una moltitudine festosa, ispirandole di gettargli ai piedi vestimenti e rami di ulivo cantando Osanna in sua lode, concèdici, ti preghiamo, di imitare la loro innocenza e di aver parte anche noi al loro merito.] Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Procedámus in pace.

R. In nómine Christi. Amen. Cum appropinquáret Dóminus Jerosólymam, misit duos ex discípulis suis, dicens: Ite in castéllum, quod contra vos est: et inveniétis pullum ásinæ alligátum, super quem nullus hóminum sedit: sólvite et addúcite mihi. Si quis vos interrogáverit, dícite: Opus Dómino est. Solvéntes adduxérunt ad Jesum: et imposuérunt illi vestiménta sua, et sedit super eum: alii expandébant vestiménta sua in via: alii ramos de arbóribus sternébant: et qui sequebántur, clamábant: Hosánna, benedíctus, qui venit in nómine Dómini: benedíctum regnum patris nostri David: Hosánna in excélsis: miserére nobis, fili David. Cum audísset pópulus, quia Jesus venit Jerosólymam, accepérunt ramos palmárum: et exiérunt ei óbviam, et clamábant púeri, dicéntes: Hic est, qui ventúrus est in salútem pópuli. Hic est salus nostra et redémptio Israël. Quantus est iste, cui Throni et Dominatiónes occúrrunt! Noli timére, fília Sion: ecce, Rex tuus venit tibi, sedens super pullum ásinæ, sicut scriptum est, Salve, Rex, fabricátor mundi, qui venísti redímere nos. Ante sex dies sollémnis Paschæ, quando venit Dóminus in civitátem Jerúsalem, occurrérunt ei pueri: et in mánibus portábant ramos palmárum, et clamábant voce magna, dicéntes: Hosánna in excélsis: benedíctus, qui venísti in multitúdine misericórdiæ tuae: Hosánna in excélsis. Occúrrunt turbæ cum flóribus et palmis Redemptóri óbviam: et victóri triumphánti digna dant obséquia: Fílium Dei ore gentes praedicant: et in laudem Christi voces tonant per núbila: Hosánna in excélsis. Cum Angelis et púeris fidéles inveniántur, triumphatóri mortis damántes: Hosánna in excélsis. Alia Antiphona. Turba multa, quæ convénerat ad diem festum, clamábat Dómino: Benedíctus, qui venit in nómine Dómini: Hosánna in excélsis. Turba multa, quæ convénerat ad diem festum, clamábat Dómino: Benedíctus, qui venit in nómine Dómini: Hosánna in excélsis.

[V. Procediamo in pace. R. Nel nome di Cristo. Amen. [Avvicinandosi il Signore a Gerusalemme, spedì due discepoli, dicendo loro: « Andate nella borgata che è dirimpetto a voi; troverete ivi legato un asinelio sul quale nessuno è montato sinora; scioglietelo e menatemelo. Se alcuno vi dirà qualche cosa, risponderete che il Signore ne ha bisogno”. I discepoli andarono, sciolsero l’asinelio e messivi sopra i loro mantelli, lo portarono a Gesù, che vi si pose a sedere. Gli uni stendevano le loro vesti sulla via; altri gettavano rami d’alberi, e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto Colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno del nostro padre David. Osanna nel più alto dei cieli! O Figlio di David, pietà di noi. Avendo sentito il popolo che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e gli andò incontro. I fanciulli gridavano: Ecco Colui che deve venire per salvare il popolo. Egli è la nostra salvezza e la redenzione d’Israele. Quanto Egli è grande ! I Troni e le Dominazioni gli vanno incontro ! Non temere, figliuola di Sion: ecco il tuo re che viene a te, assiso sopra un asinello, come è stato predetto. Salve, o Re creatore del mondo, che sei venuto a riscattarci. Sei giorni prima di Pasqua, quando il Signore venne a Gerusalemme, i fanciulli gli andarono incontro recanti in mano rami di palme e gridavano ad alta voce dicendo: Osanna nel più alto dei cieli ! Benedetto tu che sei venuto nella pienezza della tua misericordia: Osanna nel più alto dei cieli ! Una turba di popolo, recante palme e fiori, esce incontro al Redentore e rende un degno omaggio a questo vincitore trionfante. Le genti acclamano al Figlio di Dio, e in lode di Cristo fanno risuonare per l’aria un cantico: Osanna nel più alto dei cieli. Uniamoci, fedeli, alla voce degli Angeli e dei fanciulli; cantiamo al vincitor della morte: Osanna nel più alto dei cieli. Gran turba, convenuta al giorno festivo, gridava al Signore: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli!]

Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium. R. Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium. Israël es tu Rex, Davidis et ínclita proles: Nómine qui in Dómini, Rex benedícte, venis. R. Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium. Coetus in excélsis te laudat caelicus omnis, Et mortális homo, et cuncta creáta simul. R. Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium. Plebs Hebraea tibi cum palmis óbvia venit: Cum prece, voto, hymnis, ádsumus ecce tibi. R. Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium. Hi tibi passúro solvébant múnia laudis: Nos tibi regnánti pángimus ecce melos. R. Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium. Hi placuére tibi, pláceat devótio nostra: Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent. R. Glória, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redémptor: Cui pueríle decus prompsit Hosánna pium.

Responsorium Ingrediénte Dómino in sanctam civitátem, Hebræórum púeri resurrectiónem vitæ pronuntiántes, R. Cum ramis palmárum: Hosánna, clamábant, in excélsis.

V. Cum audísset pópulus, quod Jesus veníret Jerosólymam, exiérunt óbviam ei.

R. Cum ramis palmárum: Hosánna, clamábant, in excélsis.

Introitus Ps XXI:20 et 22. Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice: líbera me de ore leonis, et a córnibus unicórnium humilitátem meam. [Tu, o Signore, non allontanare da me il tuo soccorso, prendi cura della mia difesa: salvami dalla bocca del leone, e salva la mia debolezza dalle corna dei bufali.] Ps XXI:2 Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti? longe a salúte mea verba delictórum meórum. Dio mio, Dio mio, guardami: perché mi hai abbandonato? La salvezza si allontana da me alla voce dei miei delitti. Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice: líbera me de ore leonis, et a córnibus unicórnium humilitátem meam. [Tu, o Signore, non allontanare da me il tuo soccorso, prendi cura della mia difesa: salvami dalla bocca del leone, e salva la mia debolezza dalle corna dei bufali.]

Oratio V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spiritu tuo. Orémus.

Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno generi, ad imitandum humilitátis exémplum, Salvatórem nostrum carnem súmere et crucem subíre fecísti: concéde propítius; ut et patiéntiæ ipsíus habére documénta et resurrectiónis consórtia mereámur. [ Onnipotente eterno Dio, che per dare al genere umano un esempio d’umiltà da imitare, volesti che il Salvatore nostro s’incarnasse e subisse la morte di Croce: propizio concedi a noi il merito di accogliere gli insegnamenti della sua pazienza, e di partecipare alla sua risurrezione.] Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

LECTIO Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses. Phil II:5-11

Fratres: Hoc enim sentíte in vobis, quod et in Christo Jesu: qui, cum in forma Dei esset, non rapínam arbitrátus est esse se æqualem Deo: sed semetípsum exinanívit, formam servi accípiens, in similitúdinem hóminum factus, et hábitu invéntus ut homo. Humiliávit semetípsum, factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltávit illum: ei donávit illi nomen, quod est super omne nomen: hic genuflectitur ut in nómine Jesu omne genu flectátur coeléstium, terréstrium et inférno rum: et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Jesus Christus in glória est Dei Patris. [Fratelli: Abbiate in voi gli stessi sentimenti dai quali era animato Cristo Gesù: il quale, essendo nella forma di Dio, non reputò che fosse una rapina quel suo essere uguale a Dio, ma annichilò se stesso, prese la forma di servo, fatto simile agli uomini, e per condizione riconosciuto quale uomo. Egli umiliò se stesso, facendosi ubbidiente sino alla morte e morte di croce. Perciò Dio stesso lo esaltò e gli donò un nome che è sopra qualunque nome: qui si genuflette onde nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, in terra e negli abissi; e affinché ogni lingua confessi che il Signore Gesù Cristo è nella gloria di Dio Padre.]

Deo gratias.

Graduale

Ps LXXII:24 et 1-3 Tenuísti manum déxteram meam: et in voluntáte tua deduxísti me: et cum glória assumpsísti me. [Tu mi hai preso per la destra, mi hai guidato col tuo consiglio, e mi ‘hai accolto in trionfo.]

V. Quam bonus Israël Deus rectis corde! mei autem pæne moti sunt pedes: pæne effúsi sunt gressus mei: quia zelávi in peccatóribus, pacem peccatórum videns. [Com’è buono, o Israele, Iddio con chi è retto di cuore. Per poco i miei piedi non vacillarono; per poco i miei passi non sdrucciolarono; perché io ho invidiato i peccatori, vedendo la prosperità degli empi.]

Tractus Ps. XXI:2-9, 18, 19, 22, 24, 32

Deus, Deus meus, réspice in me: quare me dereliquísti?

V. Longe a salúte mea verba delictórum meórum.

V. Deus meus, clamábo per diem, nec exáudies: in nocte, et non ad insipiéntiam mihi.

V. Tu autem in sancto hábitas, laus Israël.

V. In te speravérunt patres nostri: speravérunt, et liberásti eos.

V. Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt: in te speravérunt, et non sunt confusi.

V. Ego autem sum vermis, et non homo: oppróbrium hóminum et abjéctio plebis.

V. Omnes, qui vidébant me, aspernabántur me: locúti sunt lábiis et movérunt caput.

V. Sperávit in Dómino, erípiat eum: salvum fáciat eum, quóniam vult eum.

V. Ipsi vero consideravérunt et conspexérunt me: divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt mortem.

V. Líbera me de ore leónis: et a córnibus unicórnium humilitátem meam.

V. Qui timétis Dóminum, laudáte eum: univérsum semen Jacob, magnificáte eum.

V. Annuntiábitur Dómino generátio ventúra: et annuntiábunt coeli justítiam ejus.

V. Pópulo, qui nascétur, quem fecit Dóminus.

Evangelium

Pássio Dómini nostri Jesu Christi secúndum Matthǽum. Matt XXVI:1-75; XXVII:1-66. In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: J. Scitis, quid post bíduum Pascha fiet, et Fílius hóminis tradétur, ut crucifigátur. C. Tunc congregáti sunt príncipes sacerdótum et senióres pópuli in átrium príncipis sacerdótum, qui dicebátur Cáiphas: et consílium fecérunt, ut Jesum dolo tenérent et occíderent. Dicébant autem: S. Non in die festo, ne forte tumúltus fíeret in pópulo. C. Cum autem Jesus esset in Bethánia in domo Simónis leprósi, accéssit ad eum múlier habens alabástrum unguénti pretiósi, et effúdit super caput ipsíus recumbéntis. Vidéntes autem discípuli, indignáti sunt, dicéntes: S. Ut quid perdítio hæc? pótuit enim istud venúmdari multo, et dari paupéribus. C. Sciens autem Jesus, ait illis: J. Quid molésti estis huic mulíeri? opus enim bonum operáta est in me. Nam semper páuperes habétis vobíscum: me autem non semper habétis. Mittens enim hæc unguéntum hoc in corpus meum, ad sepeliéndum me fecit. Amen, dico vobis, ubicúmque prædicátum fúerit hoc Evangélium in toto mundo, dicétur et, quod hæc fecit, in memóriam ejus. C. Tunc ábiit unus de duódecim, qui dicebátur Judas Iscariótes, ad príncipes sacerdótum, et ait illis: S. Quid vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam? C. At illi constituérunt ei trigínta argénteos. Et exínde quærébat opportunitátem, ut eum tráderet. Prima autem die azymórum accessérunt discípuli ad Jesum, dicéntes: S. Ubi vis parémus tibi comédere pascha? C. At Jesus dixit: J. Ite in civitátem ad quendam, et dícite ei: Magíster dicit: Tempus meum prope est, apud te fácio pascha cum discípulis meis. C. Et fecérunt discípuli, sicut constítuit illis Jesus, et paravérunt pascha. Véspere autem facto, discumbébat cum duódecim discípulis suis. Et edéntibus illis, dixit: J. Amen, dico vobis, quia unus vestrum me traditúrus est. C. Et contristáti valde, coepérunt sínguli dícere: S. Numquid ego sum, Dómine? C. At ipse respóndens, ait: J. Qui intíngit mecum manum in parópside, hic me tradet. Fílius quidem hóminis vadit, sicut scriptum est de illo: væ autem hómini illi, per quem Fílius hóminis tradétur: bonum erat ei, si natus non fuísset homo ille. C. Respóndens autem Judas, qui trádidit eum, dixit: S. Numquid ego sum, Rabbi? C. Ait illi: J. Tu dixísti. C. Cenántibus autem eis, accépit Jesus panem, et benedíxit, ac fregit, dedítque discípulis suis, et ait: J. Accípite et comédite: hoc est corpus meum. C. Et accípiens cálicem, grátias egit: et dedit illis, dicens: J. Bíbite ex hoc omnes. Hic est enim sanguis meus novi Testaménti, qui pro multis effundétur in remissiónem peccatórum. Dico autem vobis: non bibam ámodo de hoc genímine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobíscum novum in regno Patris mei. C. Et hymno dicto, exiérunt in montem Olivéti. Tunc dicit illis Jesus: J. Omnes vos scándalum patiémini in me in ista nocte. Scriptum est enim: Percútiam pastórem, et dispergéntur oves gregis. Postquam autem resurréxero, præcédam vos in Galilaeam. C. Respóndens autem Petrus, ait illi: S. Et si omnes scandalizáti fúerint in te, ego numquam scandalizábor. C. Ait illi Jesus: J. Amen, dico tibi, quia in hac nocte, antequam gallus cantet, ter me negábis. C. Ait illi Petrus: S. Etiam si oportúerit me mori tecum, non te negábo. C. Simíliter et omnes discípuli dixérunt. Tunc venit Jesus cum illis in villam, quæ dícitur Gethsémani, et dixit discípulis suis: J. Sedéte hic, donec vadam illuc et orem. C. Et assúmpto Petro et duóbus fíliis Zebedaei, coepit contristári et mæstus esse. Tunc ait illis: J. Tristis est ánima mea usque ad mortem: sustinéte hic, et vigilate mecum. C. Et progréssus pusíllum, prócidit in fáciem suam, orans et dicens: J. Pater mi, si possíbile est, tránseat a me calix iste: Verúmtamen non sicut ego volo, sed sicut tu. C. Et venit ad discípulos suos, et invénit eos dormiéntes: et dicit Petro: J. Sic non potuístis una hora vigiláre mecum? Vigiláte et oráte, ut non intrétis in tentatiónem. Spíritus quidem promptus est, caro autem infírma. C. Iterum secúndo ábiit et orávit, dicens: J. Pater mi, si non potest hic calix transíre, nisi bibam illum, fiat volúntas tua. C. Et venit íterum, et invenit eos dormiéntes: erant enim óculi eórum graváti. Et relíctis illis, íterum ábiit et orávit tértio, eúndem sermónem dicens. Tunc venit ad discípulos suos, et dicit illis: J. Dormíte jam et requiéscite: ecce, appropinquávit hora, et Fílius hóminis tradétur in manus peccatórum. Súrgite, eámus: ecce, appropinquávit, qui me tradet. C. Adhuc eo loquénte, ecce, Judas, unus de duódecim, venit, et cum eo turba multa cum gládiis et fústibus, missi a princípibus sacerdótum et senióribus pópuli. Qui autem trádidit eum, dedit illis signum, dicens: S. Quemcúmque osculátus fúero, ipse est, tenéte eum. C. Et conféstim accédens ad Jesum, dixit: S. Ave, Rabbi. C. Et osculátus est eum. Dixítque illi Jesus: J. Amíce, ad quid venísti? C. Tunc accessérunt, et manus injecérunt in Jesum et tenuérunt eum. Et ecce, unus ex his, qui erant cum Jesu, exténdens manum, exémit gládium suum, et percútiens servum príncipis sacerdótum, amputávit aurículam ejus. Tunc ait illi Jesus: J. Convérte gládium tuum in locum suum. Omnes enim, qui accéperint gládium, gládio períbunt. An putas, quia non possum rogáre Patrem meum, et exhibébit mihi modo plus quam duódecim legiónes Angelórum? Quómodo ergo implebúntur Scripturae, quia sic oportet fíeri? C. In illa hora dixit Jesus turbis: J. Tamquam ad latrónem exístis cum gládiis et fústibus comprehéndere me: cotídie apud vos sedébam docens in templo, et non me tenuístis. C. Hoc autem totum factum est, ut adimpleréntur Scripturae Prophetárum. Tunc discípuli omnes, relícto eo, fugérunt. At illi tenéntes Jesum, duxérunt ad Cáipham, príncipem sacerdótum, ubi scribæ et senióres convénerant. Petrus autem sequebátur eum a longe, usque in átrium príncipis sacerdótum. Et ingréssus intro, sedébat cum minístris, ut vidéret finem. Príncipes autem sacerdótum et omne concílium quærébant falsum testimónium contra Jesum, ut eum morti tráderent: et non invenérunt, cum multi falsi testes accessíssent. Novíssime autem venérunt duo falsi testes et dixérunt: S. Hic dixit: Possum destrúere templum Dei, et post tríduum reædificáre illud. C. Et surgens princeps sacerdótum, ait illi: S. Nihil respóndes ad ea, quæ isti advérsum te testificántur? C. Jesus autem tacébat. Et princeps sacerdótum ait illi: S. Adjúro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus, Fílius Dei. C. Dicit illi Jesus: J. Tu dixísti. Verúmtamen dico vobis, ámodo vidébitis Fílium hóminis sedéntem a dextris virtútis Dei, et veniéntem in núbibus coeli. C. Tunc princeps sacerdótum scidit vestiménta sua, dicens: S. Blasphemávit: quid adhuc egémus téstibus? Ecce, nunc audístis blasphémiam: quid vobis vidétur? C. At illi respondéntes dixérunt: S. Reus est mortis. C. Tunc exspuérunt in fáciem ejus, et cólaphis eum cecidérunt, álii autem palmas in fáciem ejus dedérunt, dicéntes: S. Prophetíza nobis, Christe, quis est, qui te percússit? C. Petrus vero sedébat foris in átrio: et accéssit ad eum una ancílla, dicens: S. Et tu cum Jesu Galilaeo eras. C. At ille negávit coram ómnibus, dicens: S. Néscio, quid dicis. C. Exeúnte autem illo jánuam, vidit eum ália ancílla, et ait his, qui erant ibi: S. Et hic erat cum Jesu Nazaréno. C. Et íterum negávit cum juraménto: Quia non novi hóminem. Et post pusíllum accessérunt, qui stabant, et dixérunt Petro: S. Vere et tu ex illis es: nam et loquéla tua maniféstum te facit. C. Tunc coepit detestári et juráre, quia non novísset hóminem. Et contínuo gallus cantávit. Et recordátus est Petrus verbi Jesu, quod díxerat: Priúsquam gallus cantet, ter me negábis. Et egréssus foras, flevit amáre. Mane autem facto, consílium iniérunt omnes príncipes sacerdótum et senióres pópuli advérsus Jesum, ut eum morti tráderent. Et vinctum adduxérunt eum, et tradidérunt Póntio Piláto praesidi. Tunc videns Judas, qui eum trádidit, quod damnátus esset, pæniténtia ductus, réttulit trigínta argénteos princípibus sacerdótum et senióribus, dicens: S. Peccávi, tradens sánguinem justum. C. At illi dixérunt: S. Quid ad nos? Tu vidéris. C. Et projéctis argénteis in templo, recéssit: et ábiens, láqueo se suspéndit. Príncipes autem sacerdótum, accéptis argénteis, dixérunt: S. Non licet eos míttere in córbonam: quia prétium sánguinis est. C. Consílio autem ínito, emérunt ex illis agrum fíguli, in sepultúram peregrinórum. Propter hoc vocátus est ager ille, Hacéldama, hoc est, ager sánguinis, usque in hodiérnum diem. Tunc implétum est, quod dictum est per Jeremíam Prophétam, dicéntem: Et accepérunt trigínta argénteos prétium appretiáti, quem appretiavérunt a fíliis Israël: et dedérunt eos in agrum fíguli, sicut constítuit mihi Dóminus. Jesus autem stetit ante praesidem, et interrogávit eum præses, dicens: S. Tu es Rex Judæórum? C. Dicit illi Jesus: J. Tu dicis. C. Et cum accusarétur a princípibus sacerdótum et senióribus, nihil respóndit. Tunc dicit illi Pilátus: S. Non audis, quanta advérsum te dicunt testimónia? C. Et non respóndit ei ad ullum verbum, ita ut mirarétur præses veheménter. Per diem autem sollémnem consuéverat præses pópulo dimíttere unum vinctum, quem voluíssent. Habébat autem tunc vinctum insígnem, qui dicebátur Barábbas. Congregátis ergo illis, dixit Pilátus: S. Quem vultis dimíttam vobis: Barábbam, an Jesum, qui dícitur Christus? C. Sciébat enim, quod per invídiam tradidíssent eum. Sedénte autem illo pro tribunáli, misit ad eum uxor ejus, dicens: S. Nihil tibi et justo illi: multa enim passa sum hódie per visum propter eum. C. Príncipes autem sacerdótum et senióres persuasérunt populis, ut péterent Barábbam, Jesum vero pérderent. Respóndens autem præses, ait illis: S. Quem vultis vobis de duóbus dimítti? C. At illi dixérunt: S. Barábbam. C. Dicit illis Pilátus: S. Quid ígitur fáciam de Jesu, qui dícitur Christus? C. Dicunt omnes: S. Crucifigátur. C. Ait illis præses: S. Quid enim mali fecit? C. At illi magis clamábant,dicéntes: S. Crucifigátur. C. Videns autem Pilátus, quia nihil profíceret, sed magis tumúltus fíeret: accépta aqua, lavit manus coram pópulo, dicens: S. Innocens ego sum a sánguine justi hujus: vos vidéritis. C. Et respóndens univérsus pópulus, dixit: S. Sanguis ejus super nos et super fílios nostros. C. Tunc dimísit illis Barábbam: Jesum autem flagellátum trádidit eis, ut crucifigerétur. Tunc mílites praesidis suscipiéntes Jesum in prætórium, congregavérunt ad eum univérsam cohórtem: et exuéntes eum, chlámydem coccíneam circumdedérunt ei: et plecténtes corónam de spinis, posuérunt super caput ejus, et arúndinem in déxtera ejus. Et genu flexo ante eum, illudébant ei, dicéntes: S. Ave, Rex Judæórum. C. Et exspuéntes in eum, accepérunt arúndinem, et percutiébant caput ejus. Et postquam illusérunt ei, exuérunt eum chlámyde et induérunt eum vestiméntis ejus, et duxérunt eum, ut crucifígerent. Exeúntes autem, invenérunt hóminem Cyrenaeum, nómine Simónem: hunc angariavérunt, ut tólleret crucem ejus. Et venérunt in locum, qui dícitur Gólgotha, quod est Calváriæ locus. Et dedérunt ei vinum bíbere cum felle mixtum. Et cum gustásset, nóluit bibere. Postquam autem crucifixérunt eum, divisérunt vestiménta ejus, sortem mitténtes: ut implerétur, quod dictum est per Prophétam dicentem: Divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem meam misérunt sortem. Et sedéntes, servábant eum. Et imposuérunt super caput ejus causam ipsíus scriptam: Hic est Jesus, Rex Judæórum. Tunc crucifíxi sunt cum eo duo latrónes: unus a dextris et unus a sinístris. Prætereúntes autem blasphemábant eum, movéntes cápita sua et dicéntes: S. Vah, qui déstruis templum Dei et in tríduo illud reædíficas: salva temetípsum. Si Fílius Dei es, descénde de cruce. C. Simíliter et príncipes sacerdótum illudéntes cum scribis et senióribus, dicébant: S. Alios salvos fecit, seípsum non potest salvum fácere: si Rex Israël est, descéndat nunc de cruce, et crédimus ei: confídit in Deo: líberet nunc, si vult eum: dixit enim: Quia Fílius Dei sum. C. Idípsum autem et latrónes, qui crucifíxi erant cum eo, improperábant ei. A sexta autem hora ténebræ factæ sunt super univérsam terram usque ad horam nonam. Et circa horam nonam clamávit Jesus voce magna, dicens: J. Eli, Eli, lamma sabactháni? C. Hoc est: J. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquísti me? C. Quidam autem illic stantes et audiéntes dicébant: S. Elíam vocat iste. C. Et contínuo currens unus ex eis, accéptam spóngiam implévit acéto et impósuit arúndini, et dabat ei bíbere. Céteri vero dicébant:

Sine, videámus, an véniat Elías líberans eum. C. Jesus autem íterum clamans voce magna, emísit spíritum. Hic genuflectitur, et pausatur aliquantulum. Et ecce, velum templi scissum est in duas partes a summo usque deórsum: et terra mota est, et petræ scissæ sunt, et monuménta apérta sunt: et multa córpora sanctórum, qui dormíerant, surrexérunt. Et exeúntes de monuméntis post resurrectiónem ejus, venérunt in sanctam civitátem, et apparuérunt multis. Centúrio autem et qui cum eo erant, custodiéntes Jesum, viso terræmótu et his, quæ fiébant, timuérunt valde, dicéntes: S. Vere Fílius Dei erat iste. C. Erant autem ibi mulíeres multæ a longe, quæ secútæ erant Jesum a Galilaea, ministrántes ei: inter quas erat María Magdaléne, et María Jacóbi, et Joseph mater, et mater filiórum Zebedaei. Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathaea, nómine Joseph, qui et ipse discípulus erat Jesu. Hic accéssit ad Pilátum, et pétiit corpus Jesu. Tunc Pilátus jussit reddi corpus. Et accépto córpore, Joseph invólvit illud in síndone munda. Et pósuit illud in monuménto suo novo, quod excíderat in petra. Et advólvit saxum magnum ad óstium monuménti, et ábiit. Erat autem ibi María Magdaléne et áltera María, sedéntes contra sepúlcrum. Munda cor meum ac labia mea, omnípotens Deus, qui labia Isaíæ Prophétæ cálculo mundásti igníto: ita me tua grata miseratióne dignáre mundáre, ut sanctum Evangélium tuum digne váleam nuntiáre. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen. D. Jube, domne, benedicere. S. Dóminus sit in corde tuo et in lábiis tuis: ut digne et competénter annúnties Evangélium suum: In nómine Patris, et Fílii, ☩ et Spíritus Sancti. Amen. Altera autem die, quæ est post Parascéven, convenérunt príncipes sacerdótum et pharisaei ad Pilátum, dicéntes: Dómine, recordáti sumus, quia sedúctor ille dixit adhuc vivens: Post tres dies resúrgam. Jube ergo custodíri sepúlcrum usque in diem tértium: ne forte véniant discípuli ejus, et furéntur eum, et dicant plebi: Surréxit a mórtuis; et erit novíssimus error pejor prióre. Ait illis Pilátus: Habétis custódiam, ite, custodíte, sicut scitis. Illi autem abeúntes, muniérunt sepúlcrum, signántes lápidem, cum custódibus. R. Laus tibi, Christe! S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.

[In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: J. Sapete bene che tra due giorni sarà Pasqua, e il Figlio dell’uomo verrà catturato per essere crocifisso. C. Si radunarono allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo nell’atrio del principe dei sacerdoti denominato Caifa, e tennero consiglio sul modo di catturar Gesù con inganno, e così poterlo uccidere. Ma dicevano: S. Non però nel giorno di festa perché non sorga un qualche tumulto nel popolo. C. Mentre Gesù si trovava in Betania nella casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che portava un vaso d’alabastro, pieno d’unguento prezioso, e lo versò sopra il capo di lui che era adagiato alla mensa. Ma nel veder ciò, i discepoli se ne indignarono e dissero: S. Perché tale sperpero? Poteva esser venduto quell’unguento a buon prezzo, e distribuito [il denaro] ai poveri. C. Ma, sentito questo, Gesù disse loro: J. Perché criticate voi questa donna? Ella invero ha fatto un’opera buona con me. I poveri infatti li avete sempre con voi, mentre non sempre potrete avere me. Spargendo poi questo unguento sopra il mio corpo, l’ha sparso come per alludere alla mia sepoltura. In verità io vi dico che in qualunque luogo sarà predicato questo vangelo, si narrerà altresì, in memoria di lei, quello che ha fatto. C. Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariote, se ne andò dai capi dei sacerdoti, e disse loro: S. Che mi volete dare, ed io ve lo darò nelle mani? C. Ed essi gli promisero trenta monete di argento. E da quel momento egli cercava l’occasione opportuna per darlo nelle loro mani. Or il primo giorno degli azzimi si accostarono a Gesù i discepoli e gli dissero: S. Dove vuoi tu che ti prepariamo per mangiare la Pasqua? C. E Gesù rispose loro: J. «Andate in città dal tale e ditegli: Il Maestro ti fa sapere: Il mio tempo oramai si è approssimato; io coi miei discepoli faccio la Pasqua da te». C. E i discepoli eseguirono quello che aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta poi la sera [Gesù], si era messo a tavola coi suoi dodici discepoli; e mentre mangiavano, egli disse: J. In verità vi dico che uno di voi mi tradirà. C. Sommamente rattristati, essi cominciarono a uno a uno a dirgli: S. Forse sono io, o Signore? C. Ma egli in risposta disse: J. Chi con me stende [per intingere] la mano nel piatto, è proprio quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo, è vero, se ne andrà, come sta scritto di lui; ma guai a quell’individuo, per opera del quale il Figliuolo dell’uomo sarà tradito! Era bene per lui il non esser mai nato! C. Pigliando la parola, Giuda, che poi lo tradì, gli disse: S. Sono forse io, o Maestro? C. Gli rispose [Gesù]: J. Tu l’hai detto. C. Stando dunque essi a cena, Gesù prese un pane, lo benedisse, lo spezzò e lo porse ai suoi discepoli, dicendo: J. Prendete e mangiate; questo è il mio Corpo. C. E preso un calice, rese le grazie, e lo dette loro, dicendo: J. Bevetene tutti. Questo è il mio Sangue del nuovo testamento, che sarà sparso per molti in remissione dei peccati. E vi dico ancora, che non berrò più di questo frutto della vite fino a quel giorno, in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. C. Recitato quindi l’inno, uscirono, diretti al Monte oliveto. Disse allora Gesù: J. Tutti voi in questa notte proverete scandalo per causa mia. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò resuscitato, vi precederò in Galilea. C. In risposta, Pietro allora gli disse: S. Anche se tutti fossero scandalizzati per te, io non mi scandalizzerò mai. C. E Gesù a lui: J. In verità ti dico che in questa medesima notte, prima che il gallo canti, tu mi avrai già rinnegato tre volte. C. E Pietro gli replico: S. Ancorché fosse necessario morire con te, io non ti rinnegherò. C. E dissero lo stesso gli altri discepoli. Arrivò alfine ad un luogo, nominato Getsemani, e Gesù disse ai suoi discepoli: J. Fermatevi qui, mentre io vado più in là a fare orazione. C. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a farsi triste e ad essere mesto. E disse loro: J. È afflitta l’anima mia fino a morirne. Rimanete qui e vegliate con me. C. E fattosi un poco più in avanti, si prostrò a terra colla faccia e disse: J. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. In ogni modo non come voglio io [si faccia], ma come vuoi tu. C. E tornò dai suoi discepoli e li trovò che dormivano. Disse quindi a Pietro: J. E cosi, non poteste vegliare un’ora con me? Vegliate e pregate, perché non siate sospinti in tentazione. Lo spirito, in realtà, è pronto, ma è fiacca la carne. C. Di nuovo se ne andò per la seconda volta, e pregò, dicendo: J. Padre mio, se non può passar questo calice senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. C. E ritornò di nuovo a loro, e li ritrovò addormentati. I loro occhi erano proprio oppressi dal sonno. E, lasciatili stare, andò nuovamente a pregare per la terza volta, dicendo le stesse parole. Fu allora che si riavvicinò ai suoi discepoli e disse loro: J. Dormite pure e riposatevi. Oramai l’ora è vicina, e il Figlio dell’uomo sarà consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi e andiamo; ecco che è vicino colui che mi tradirà. C. Diceva appunto così, quando arrivò Giuda, uno dei dodici e con lui una gran turba di gente con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore, aveva dato loro questo segnale, dicendo: S. Quello che io bacerò, è proprio lui; pigliatelo. C. E, senza indugiare, accostatosi a Gesù, disse: S. Salve, o Maestro! C. E gli dette un bacio. Gesù gli disse: J. Amico, a che fine sei tu venuto? C. E allora si fecero avanti gli misero le mani addosso e lo catturarono. Ma ecco che uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, sfoderò una spada e, ferito un servo del principe dei sacerdoti, gli staccò un orecchio. Allora gli disse Gesù: J. Rimetti al suo posto la spada, perché chi darà di mano alla spada, di spada perirà. Credi tu forse che io non possa pregare il Padre mio, e che egli non possa fornirmi all’istante più di dodici legioni di Angeli? Come dunque potranno verificarsi le Scritture, dal momento che deve succedere così? C. In quel punto medesimo disse Gesù alle turbe: J. Come un assassino siete venuti a prendermi, con spade e bastoni. Ogni giorno io me ne stavo nel tempio a insegnare, e allora non mi prendeste mai. C. E tutto questo avvenne, perché si compissero le scritture dei Profeti. Dopo ciò, tutti i discepoli lo abbandonarono, dandosi alla fuga. Ma quelli, afferrato Gesù, lo condussero a Caifa; principe dei sacerdoti, presso il quale si erano radunati gli scribi e gli anziani. Pietro però lo aveva seguito alla lontana fino all’atrio del principe dei sacerdoti; ed, entrato là, si era messo a sedere coi servi allo scopo di vedere la fine. I capi dei sacerdoti intanto e tutto il consiglio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per aver modo di metterlo a morte; ma non trovandola, si fecero avanti molti falsi testimoni. Per ultimo se ne presentarono altri due, e dissero: S. Costui disse: Io posso distruggere il tempio di Dio, e in tre giorni posso rifabbricarlo. C. Levatosi su allora il principe dei sacerdoti, disse [a Gesù]: S. Io ti scongiuro per il Dio vivo, che tu ci dica, se sei il Cristo, figlio di Dio. C. Gesù rispose: J. Tu l’hai detto. Anzi vi dico che vedrete altresì il Figlio dell’uomo, assiso alla destra della Potenza di Dio, venir giù sulle nubi del cielo. C. Il principe dei sacerdoti allora si strappò le vesti, dicendo: S. Egli ha bestemmiato! Che abbiamo più bisogno di testimoni? Voi stessi ora ne avete sentito la bestemmia! Che ve ne pare? C. Egli ha bestemmiato! Che abbiamo più bisogno di testimoni? Voi stessi ora ne avete sentito la bestemmia! Che ve ne pare? C. È reo di morte! C. Allora gli sputarono in faccia e lo ammaccarono coi pugni. Altri poi lo schiaffeggiarono e gli dicevano: S. Indovina, o Cristo, chi è che ti ha percosso. C. Pietro intanto se ne stava seduto fuori nell’atrio. Or gli si accostò una serva e gli disse: S. Anche tu eri con Gesù di Galilea. C. Ma egli, alla presenza di tutti, negò, dicendo: S. Non capisco quello che dici. C. Mentre poi stava per uscire dalla porta, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: S. Anche lui era con Gesù Nazareno! C. E di nuovo egli negò giurando: S. Io non conosco quest’uomo! C. Di lì a poco gli si avvicinarono coloro che si trovavano là, e dissero a Pietro: S. Tu sei davvero uno di quelli, perché anche il tuo accento ti da a conoscere per tale. C. Cominciò allora a imprecare e a scongiurare che non aveva mai conosciuto quell’uomo. E a un tratto il gallo cantò; allora Pietro si rammentò del discorso di Gesù: «Prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato tre volte»; ed uscito di là, pianse amaramente. Fattosi poi giorno, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo congiurarono insieme contro Gesù per metterlo a morte; e, legatolo, lo portarono via e lo presentarono al governatore Ponzio Pilato. Il traditore Giuda, allora, visto che Gesù era stato condannato, sospinto dal rimorso, riportò ai capi dei sacerdoti e agli anziani i trenta denari, e disse: S. Ho fatto male, tradendo il sangue d’un innocente! C. Ma essi risposero: S. Che ci importa? Pensaci tu! C. Gettate perciò nel tempio le trenta monete d’argento, egli si ritirò di là, andando a impiccarsi con un laccio. I capi dei sacerdoti per altro, raccattate le monete, dissero: S. Non conviene metterle colle altre nel tesoro, essendo prezzo di sangue. C. Dopo essersi consultati tra di loro, acquistarono con esse un campo d’un vasaio per seppellirvi i forestieri. Per questo, quel campo fu chiamato Aceldama, vale a dire, campo del sangue; e ciò fino ad oggi. Così si verificò quello che era stato predetto per mezzo di Geremia profeta: «Ed hanno ricevuto i trenta denari d’argento, prezzo di colui che fu venduto dai figliuoli d’Israele, e li hanno impiegati nell’acquisto del campo d’un vasaio, come mi aveva imposto il Signore». Gesù pertanto si trovò davanti al governatore, che lo interrogò, dicendogli: S. Sei tu il re dei giudei? C. Gesù gli rispose: J. Tu lo dici. C. Ed essendo stato accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Gli disse allora Pilato: S. Non senti di quanti capi d’accusa ti fanno carico? C. Ma egli non replicò parola, cosicché il governatore ne rimase fortemente meravigliato. Nella ricorrenza della festività [pasquale] il governatore era solito di rilasciare al popolo un detenuto a loro piacimento. Ne aveva allora in prigione uno famoso, chiamato Barabba. A tutti coloro perciò che si erano ivi radunati, Pilato disse: S. Chi volete che io vi lasci libero? Barabba, oppure Gesù, chiamato il Cristo? C. Sapeva bene che per invidia gliel’avevano condotto lì. Mentre intanto egli se ne stava seduto in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: S. Non aver nulla da fare con quel giusto, perché oggi in sogno ho dovuto soffrire tante ansie per via di lui! C. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani sobillarono il popolo, perché fosse chiesto Barabba e fosse ucciso Gesù. In risposta allora il governatore disse loro: S. Chi volete che vi sia rilasciato? C. E quei risposero: S. Barabba. C. Replicò loro Pilato: S. Che ne farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo? C. E ad una voce, tutti risposero: S. Crocifiggilo! C. Disse loro il governatore: S. Ma che male ha fatto? C. Ed essi gridarono più forte, dicendo: S. Sia crocifisso! C. Vedendo Pilato che non si concludeva nulla, ma anzi che si accresceva il tumulto, presa dell’acqua, si lavò le mani alla presenza del popolo, dicendo: S. Io sono innocente del sangue di questo giusto; è affar vostro! C. E per risposta tutto quel popolo disse: S. Il sangue di lui ricada sopra di noi e sopra i nostri figli! C. Allora rilasciò libero Barabba; e, dopo averlo fatto flagellare, consegnò loro Gesù, perché fosse crocifisso. I soldati del governatore poi trascinarono Gesù nel pretorio e gli schierarono attorno tutta la coorte; e lo spogliarono, rivestendolo d’una clamide di color rosso. Intrecciata poi una corona di spine, gliela posero in testa, e nella mano destra [gli misero] una canna. E piegando il ginocchio davanti a lui, lo deridevano col dire: S. Salve, o re dei Giudei. C. E dopo avergli sputato addosso, presagli la canna, con essa lo battevano nel capo. E dopo che l’ebbero schernito, gli levarono di dosso la clamide, gli rimisero le sue vesti, e lo condussero via per crocifiggerlo. Nell’uscire [di città], trovarono un tale di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a pigliare la croce. E arrivarono a un luogo, detto Golgota, cioè, del cranio. E dettero da bere [a Gesù] del vino mescolato con fiele; ma avendolo egli gustato, non lo volle bere. E dopo che l’ebbero crocifisso, se ne divisero le vesti, tirandole a sorte. E ciò perché si adempisse quello che era stato detto dal Profeta, quando disse: «Si sono divisi i miei abiti ed hanno messo a sorte la mia veste». E, postisi a sedere, gli facevano la guardia. E al di sopra del capo di lui, appesero, scritta, la causa della sua condanna: – Questi è Gesù, re dei Giudei -. Furono allora crocifissi insieme con lui due ladroni: uno a destra ed uno a sinistra. E quelli che passavano di li, lo schernivano, crollando il capo, e dicevano: S. Tu che distruggi il tempio di Dio e che lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso; se sei il Figlio di Dio, scendi giù dalla croce. C. Parimenti anche i capi dei sacerdoti lo deridevano, beffandosi di lui cogli scribi e cogli anziani del popolo, e dicendo: S. Salvò gli altri, e non può salvare se stesso. Se è il re d’Israele, discenda ora dalla croce, e noi gli crederemo. Confidò in Dio. Se vuole, Iddio lo liberi ora! O non disse che era Figliuolo di Dio? C. E questo pure gli rinfacciavano i ladroni che erano stati crocifissi con lui. Si fece poi un gran buio dall’ora sesta fino all’ora nona. E verso l’ora nona Gesù gridò con gran voce: J. Eli, Eli, lamma sabacthani; C. cioè: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed alcuni che erano li vicini, sentitolo, dissero: S. Costui chiama Elia! C. E subito uno di loro, correndo, presa una spugna, l’inzuppò nell’aceto, e fermatala in vetta a una canna, gli dette da bere. Gli altri invece dicevano: S. Lasciami vedere, se viene Elia a liberarlo. C. Ma Gesù, gridando di nuovo a gran voce, rese lo spirito. Si genuflette per un momento. Ed ecco che il velo del tempio si divise in due parti dall’alto in basso; e la terra tremò; e le pietre si spaccarono, le tombe si aprirono, e molti corpi di Santi che vi erano sepolti, resuscitarono. Usciti anzi dai monumenti dopo la resurrezione di Lui, entrarono nella città santa e comparvero a molti. Il centurione poi e gli altri che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose che succedevano, ne ebbero gran paura e dissero: S. Costui era davvero il Figliuolo di Dio. C. C’erano pure lì, in disparte, molte donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali era Maria Maddalena, e Maria di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Essendosi poi fatta sera, arrivò un uomo, ricco signore di Arimatea, chiamato Giuseppe, discepolo anche lui di Gesù. Egli si era presentato a Pilato per chiedergli il corpo di Gesù; e Pilato aveva dato ordine che ne fosse restituito il corpo. E, presolo, Giuseppe lo avvolse in un lenzuolo pulito, e lo pose in un sepolcro nuovo, che si era già fatto scavare in un masso; e, dopo aver ribaltata alla bocca della tomba una gran lapide, se ne andò. Erano ivi Maria Maddalena e l’altra Maria, sedute di davanti al sepolcro.]

OMELIA

Omelia della Domenica delle Palme

[del Canonico G.B Musso -Vol I., 1851]

-Gesù conosciuto e sconosciuto-

Dopo lo stupendo miracolo operato da Gesù Cristo in richiamare a vita Lazzaro già da quattro giorni putrido, e fetente nel suo sepolcro, miracolo di tanta evidenza e di tanta fama in Gerosolima, che non poteva né mettersi in dubbio, né tenersi occulto, si presenta Gesù alle porte di questa città, sedente sopra un giumento, in aria, come già predisse un dei suoi profeti, ed in contegno di re pacifico e mansueto. Ed ecco tutto il popolo uscirgli incontro, memore di tanti altri veduti prodigi, ed accoglierlo colle più vive rimostranze di applauso, di ossequio e di trionfo. Con palme alla mano, con ispiegar lungo la via le proprie vesti, con giulive acclamazioni Lo festeggiano, Lo riconoscono figliuol di Davide, re d’Israele, e come da Dio mandato Lo colmano di benedizioni: “Hosanna filio David: benedictus qui venit in nomine Domini”. Ma oh dell’umana incostanza condizion deplorabile! Dopo tre giorni si cangia la scena. Gesù non è più conosciuto, che sotto le nere sembianze di malfattore, e reo di morte. Questo tragico avvenimento volesse il cielo che non si rinnovasse anche al presente. Da tutte le creature è stato riconosciuto Gesù per Figlio di Dio, come son per dimostrarvi; si riconosce tuttavia per tale da’ suoi cristiano, e pure in pratica viene sconosciuto ed oltraggiato da molti, massime in quel Sacramento, ove dimora realmente presente. Gesù dunque riconosciuto in sua vita da tutte le sue creature per vero Dio, sarà la prima parte della nostra spiegazione, diretta a ravvivare la nostra fede. Gesù nella SS. Eucaristia non conosciuto, ed oltraggiato da molti suoi cristiani, sarà la seconda, diretta a compungere il nostro cuore, e a riformare la nostra condotta in un punto di tanta importanza. Incominciamo.

I. Sta Gesù ancora nascosto nell’utero materno, ed è riconosciuto da Giovanni, racchiuso anch’esso nel seno materno. Lo conosce Elisabetta, e se ne congratula con Maria, sua Vergine Madre. Lo conosce Zaccaria, e Lo benedice per la sua discesa dall’alto a visitare e a redimere il popolo suo, e tutta l’umana generazione, come già fu predetto per bocca dei suoi santi profeti. Nasce Gesù in Betlemme, e discendono gli angeli a cantarne le glorie, ed accorrono i pastori ad adorarLo bambino. Una stalla, che stella chiamasi di Giacobbe secondo il linguaggio delle divine scritture, Lo da a conoscere ai re dell’oriente, che sotto la sua scorta vengono a prostrarsi ai suoi piedi, e coi misteriosi loro doni Lo riconoscono vero Dio, vero uomo, re d’Israele, re del cielo e della terra. Erode, Erode anch’egli colla crudelissima strage di tant’innocenti fanciulli, promulga la fama del suo regal nascimento in tutto l’impero romano, ed in tutte le più remote nazioni. Fa così servire l’Altissimo l’empietà dei suoi nemici alla manifestazione di sua gloria. Che dirò di Simeone? Questo santo vecchio, assicurato dallo Spirito Santo che non avrebbe la morte, se prima non vedeva con gli occhi propri l’unto del Signore, Lo prende tra le sue braccia, se Lo stringe al seno, e Lo chiama Salvatore, da Dio mandato per la salute dei popoli, lume a diradare gli errori del gentil esimo, e la gloria di Israele. Si aggiunse a Simeone Anna la profetessa, e anch’essa ne parla a tutti gli astanti, che aspettavano la redenzione di Israele, come già cominciata nel fanciulletto Gesù. Cresce Egli in età, e fin dai dodici anni cominciano a vedere in lampo di sua divina sapienza gli stupefatti dottori. Ammirano in seguito, i sacerdoti e scribi, e i saggi dell’ebraismo l’incomparabile dottrina, in Chi non mai apprese lettere, o veduto maestro, e come sapeva leggere nella loro mente i pensieri, e scoprire nel loro cuore l’invidia, l’ipocrisia, ed ogni più maliziosa intenzione. Così a questi lumi non avessero chiusi gli occhi con ribelle superba volontà! – Sentono la virtù dell’uomo-Dio le creature insensate, “quae faciunt verbum ejus”. Nelle nozze di Cana in Galilea l’acqua si cangia in vino. Si fa solido sotto i suoi piedi il mare. Ubbidiscono al suo comando il mare, i venti e le procelle. Ad una sua imprecazione inaridisce sull’istante la sterile ficaia. Al tocco delle sue mani vedono i ciechi, parlano i muti ad un atto di sua volontà, ed esaltano la sua beneficenza, son raddrizzati gli storpi, son mondati i lebbrosi, sono prosciolti gli ossessi. Gli infermi di ogni genere, di ogni età, di ogni sesso, ravvisano in Lui un potere sovrumano ed esaltano la sua beneficenza. Per la moltitudine dei pani nel deserto, le turbe saziate s’invogliano di farlo re. Che più? Lo conoscono, Lo temono gli stessi demoni, e usciti dai corpi invasati ad alta voce Lo confessano Figliuol di Dio. Lo conosce la morte, e vivi Gli abbandona il figlio della vedova di Naim, la figlia del principe della Sinagoga, e Lazzaro quatriduano. – Più chiara ancor risplende la luce, e la cognizione del divin Salvatore nelle tetre e dolorose vicende della sua passione e della sua morte. Sentirono pure le turbe, ad arrestarLo nell’orto, la forza di una sua parola, che le gettò rovesciate a terra; sentì pure l’iniquo discepolo Giuda il pungente rimorso, e confessò traditore se stesso, e Gesù sangue innocente. Provvidenza superna guida la man di Pilato a scrivere l’elogio di Lui crocifisso, Lo chiama re dei Giudei e per conseguenza Lo dà a conoscere pel Messia da noi aspettato, e da tutte le genti. L’invoca dalla sua croce Disma il buon ladro col nome di suo Signore, e Lo prega di aver memoria di sé, all’entrar nel suo regno. Sente quella gran voce il Centurione, impossibile a tramandarsi da un Crocifisso nell’atto del suo spirare, e Lo dichiara altamente vero Figliuol di Dio, “vere filius Dei erat iste”. Il sole che nel suo morire si oscura per un non naturale eclisse, le tenebre che si spargono sulla faccia dell’universo, il gran tremuoto che scuote orribilmente la terra, le pietre che si spezzano, il velo del Tempio che si squarcia, i sepolcri che si aprono, i morti che risorgono e si fan vedere nella santa città, non dan forse manifeste prove di conoscere e di compiangere il loro Creatore? Lo conoscon le turbe che discendono dal Calvario battendosi il petto. E Nicodemo, che Lo conobbe vivente, Lo riconosce defunto. Si aggiunge ad esso Giuseppe d’Arimatea (l’un principe, l’altro senatore) e con santo ardimento chiede a Pilato il corpo di Gesù Nazareno, ed entrambi rendono segnalata la loro fede con deporLo di croce, e darGli onorevolissima sepoltura. – A finirla, tutte le nazioni dell’uno e dell’altro emisfero han piegato la fronte al Figliuol di Dio crocifisso. Tutti i fedeli han detto, e dicono tuttora con Pietro, “Tu es Christus filius Dei vivi”, tutti L’adorano, e Lo riconoscono vivo e vero nell’augustissimo Sacramento, ove Egli volle restar con noi fino alla consumazione dei secoli. Si avverò quel che predisse Malachia Profeta, che dall’oriente all’occaso grande è il suo nome, ed ad onor del suo nome si offre in ogni luogo sacrificio ed oblazione immacolata. “Ab ortu solis, usque ad occasum, magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblation munda” (Malac. I, 11).

II. Ora chi il crederebbe? Quest’Uomo-Dio così palese, così manifesto è un Dio ignoto ad una gran parte dei suoi cristiani. Vide S. Paolo nei contorni di Atene un altare, in fronte al quale leggevasi questa iscrizione, “Ignoto Deo”: ed entrato nell’Areopago alla presenza di quei sapienti: “quel Dio, cominciò il suo discorso, quel Dio che onorate senza conoscerLo, son qui ad annunziarvi”.- “Quod ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis” (Act. XVII, 23). Oh per quanti e quanti cristiani si potrebbe scrivere la stessa epigrafe sui tabernacoli, ove Gesù Cristo realmente dimora! Questo Dio, questo gran Dio, è un Dio ad essi affatto conosciuto, “Ignoto Deo”. Dio sconosciuto, perché entrano in Chiesa per tutt’altro fine che per adorarLo. “Dio sconosciuto”, perché della sua casa fan meno conto che di una sala profana, perché in quel luogo santo alle preghiere sostituiscono le ciarle, alla devozione lo svagamento, alla pietà il libertinaggio, alla modestia l’inverecondia e lo scandalo: perché lasciano correre gli anni e le Pasque senza accostarsi a riceverLo; perché assistono al Sacrificio tremendo o in piedi, come i Giudei sul Calvario, insultando Gesù sulla croce, o con piegar un ginocchio, come i soldati nel Pretorio, disprezzatori di Gesù coronato di spine. A rivederci al suo tribunale! Questo Dio ignoto si farà ben conoscere nel finale giudizio a chi non Lo conobbe, e a chi non volle conoscerLo, “cognoscetur Dominus iudicia facies” (Ps. IX). – Ma per noi, diran taluni, per noi non è un Dio ignoto. Noi Lo crediamo realmente presente nell’adorabile Sacramento, e ci disponiamo a riceverLo alla sacra mensa nella prossima Pasqua. Vi risponde l’evangelista Giovanni: voi dite di conoscere Dio, ma se non osservate i suoi comandi, siete mentitori, siete bugiardi. “Qui dicit se nosse eum, et mandata eius non custodit, mendax est” (I Giov. II, 4). Dite di conoscere Dio, e volete disporvi a riceverLo nella pasquale Comunione; conoscerete ancora la dignità, la grandezza, il merito di un tanto Ospite. Or bene, qual luogo Gli preparate? Il vostro cuore? Ma se il vostro cuore non è retto con Dio, se il vostro cuore per l’ingiustizia è una spelonca di ladri, se per la disonestà una cloaca di immondezze, se per l’odio è un covile di serpenti, se vi abita il peccato mortale, se lo possiede il demonio, vorrete in questo albergare l’Agnello di Dio senza macchia, il Santo dei santi, l’Autore di ogni santità? Dirò che conoscete Dio quando a Lui vi appresserete con un cuore mondo per l’innocenza o mondato e lavato con lagrime di contrizione sincera. Quando un sincero dolore delle vostre colpe sarà accompagnato da ferma, stabile ed efficace risoluzione di non più peccare, e per più non peccare, porrete in pratica i mezzi necessari che vi allontanino dal peccato, quali sono la custodia dei sensi, la fuga delle occasioni, l’uso della preghiera, la lettura dei libri devoti, la frequenza dei Sacramenti, la memoria dei novissimi e delle massime eterne. Dirò che conoscete Dio quando, oltre le indicate disposizioni, prima di accostarvi all’altare di Dio, vi sarete riconciliati con i vostri fratelli, quando avrete dato la pace ai vostri nemici, quando avrete restituito la fama, e, potendo, la roba altrui; quando una fede viva, un’umiltà profonda, un amore, un desiderio ardente di unirvi a Dio, vi accompagneranno all’eucaristico divino convito. Questo sì che sarà conoscere Dio in spirito e verità! Sarà questo un segno, fedeli miei, un segno di gran consolazione per voi, segno che vi caratterizzerà pecorelle del gregge di Gesù Cristo. Io, dice Egli, conosco le mie pecore, ed esse conoscono me, loro buon Pastore: “Ego cognosco oves meas, et cognoscunt me meæ” (S. Giov. X, 14); e siccome Io veggo che da esse veramente sono conosciuto, così ora do loro in pegno, e darò poi il premio dell’eterna vita, “et Ego vitam æternam do eis” (S. Giov. X, 28): ove la sua grazia ci conduca.

Credo…

Offertorium V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. Orémus Ps LXVIII:21-22.

Impropérium exspectávit cor meum et misériam: et sustínui, qui simul mecum contristarétur, et non fuit: consolántem me quæsívi, et non invéni: et dedérunt in escam meam fel, et in siti mea potavérunt me acéto. [Oltraggio e dolore mi spezzano il cuore; attendevo compassione da qualcuno, e non ci fu; qualcuno che mi consolasse e non lo trovai: per cibo mi diedero del fiele e assetato mi hanno dato da bere dell’aceto.]

Secreta Concéde, quæsumus, Dómine: ut oculis tuæ majestátis munus oblátum, et grátiam nobis devotionis obtineat, et efféctum beátæ perennitátis acquírat. [Concedi, te ne preghiamo, o Signore, che quest’ostia offerta alla presenza della tua Maestà, ci ottenga la grazia della devozione e ci acquisti il possesso della Eternità beata.] Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Communio Matt XXVI:42.

Pater, si non potest hic calix transíre, nisi bibam illum: fiat volúntas tua. [Padre mio, se non è possibile che questo calice passi senza chi lo beva, sia fatta la tua volontà.]

Postcommunio S. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Per hujus, Dómine, operatiónem mystérii: et vitia nostra purgéntur, et justa desidéria compleántur. [O Signore, per l’efficacia di questo sacramento, siano purgati i nostri vizi e appagati i nostri giusti desideri.] Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.