-I Profezia-

Genesi I, 1-31 e II, 1-2

“In princípio creavit Deus cœlum et terram. Terra autem erat inánis et vácua, et ténebræ erant super fáciem abýssi: et Spíritus Dei ferebátur super aquas. Dixítque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. Et vidit Deus lucem, quod esset bona: et divísit lucem a ténebris. Appellavítque lucem Diem, et ténebras Noctem: factúmque est véspere et mane, dies unus. Dixit quoque Deus: Fiat firmaméntum in médio aquárum: et dívidat aquas ab aquis. Et fecit Deus firmaméntum, divisítque aquas, quæ erant sub firmaménto,ab his, quæ erant super firmaméntum. Et factum est ita. Vocavítque Deus firmaméntum, Cœlum: et factum est véspere et mane, dies secúndus. Dixit vero Deus: Congregéntur aquæ, quæ sub cœlo sunt, in locum unum: et appáreat árida. Et factum est ita. Et vocávit Deus áridam, Terram: congregationésque aquárum appellávit Maria. Et vidit Deus, quod esset bonum. Et ait: Gérminet terra herbam viréntem et faciéntem semen, et lignum pomíferum fáciens fructum juxta genus suum, cujus semen in semetípso sit super terram. Et factum est ita. Et prótulit terra herbam viréntem et faciéntem semen juxta genus suum, lignúmque fáciens fructum, et habens unumquódque seméntem secúndum spéciem suam. Et vidit Deus, quod esset bonum. Et factum est véspere et mane, dies tértius. Dixit autem Deus: Fiant luminária in firmaménto cœli, et dívidant diem ac noctem, et sint in signa et témpora et dies et annos: ut lúceant in firmaménto cœli, et illúminent terram. Et factum est ita. Fecítque Deus duo luminária magna: lumináre majus, ut præésset diéi: et lumináre minus, ut præésset nocti: et stellas. Et pósuit eas in firmaménto cœli, ut lucérent super terram, et præéssent diéi ac nocti, et divíderent lucem ac ténebras. Et vidit Deus, quod esset bonum. Et factum est véspere et mane, dies quartus. Dixit etiam Deus: Prodúcant aquæ réptile ánimæ vivéntis, et volátile super terram sub firmaménto cæli. Creavítque Deus cete grándia, et omnem ánimam vivéntem atque motábilem, quam prodúxerant aquæ in spécies suas, et omne volátile secúndum genus suum. Et vidit Deus, quod esset bonum. Benedixítque eis, dicens: Créscite et multiplicámini, et repléte aquas maris: avésque multiplicéntur super terram. Et factum est véspere et mane, dies quintus. Dixit quoque Deus: Prodúcat terra ánimam vivéntem in génere suo: juménta et reptília, et béstias terræ secúndum spécies suas. Factúmque est ita. Et fecit Deus béstias terræ juxta spécies suas, et juménta, et omne réptile terræ in génere suo. Et vidit Deus, quod esset bonum, et ait: Faciámus hóminem ad imáginem et similitúdinem nostram: et præsit píscibus maris et volatílibus cœli, et béstiis universæque terræ, omníque réptili, quod movétur in terra. Et creávit Deus hóminem ad imáginem suam: ad imáginem Dei creávit illum, másculum et féminam creávit eos. Benedixítque illis Deus, et ait: Créscite et multiplicámini, et repléte terram, et subjícite eam, et dominámini píscibus maris et volatílibus cœli, et univérsis animántibus, quæ movéntur super terram. Dixítque Deus: Ecce, dedi vobis omnem herbam afferéntem semen super terram, et univérsa ligna, quæ habent in semetípsis seméntem géneris sui, ut sint vobis in escam: et cunctis animántibus terræ, omníque vólucri cœli, et univérsis, quæ movéntur in terra, et in quibus est ánima vivens, ut hábeant ad vescéndum. Et factum est ita. Vidítque Deus cuncta, quæ fécerat: et erant valde bona. Et factum est véspere et mane, dies sextus. Igitur perfécti sunt cœli et terra, et omnis ornátus eórum. Complevítque Deus die séptimo opus suum, quod fécerat: et requiévit die séptimo ab univérso ópere, quod patrárat.”

[In principio Dio creò il cielo e la terra. Or la terra era solitudine e caos, e le tenebre coprivano la faccia dell’abisso, ma lo Spirito di Dio si librava sopra le acque. Allora Dio disse: «Sia la luce». E luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e separò la luce dalle tenebre. E diede il nome di Giorno alla luce e di Notte alle tenebre. Così si fece sera e poi mattina: primo giorno. Poi Dio disse: «Ci sia uno strato in mezzo alle acque, e separi le acque dalle acque». E Dio fece lo strato, e separò le acque che erano sotto da quelle che erano sopra lo strato. E così fu. E Dio chiamò Cielo lo strato. Intanto si fece sera e poi mattina: secondo giorno. Poi Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si radunino in un solo luogo, e appaia l’asciutto». E così fu. E Dio chiamò Terra l’asciutto, e Mare l’ammasso delle acque. E Dio vide che ciò era ben fatto. Quindi disse: «Produca la terra erba verdeggiante che faccia seme, e piante fruttifere che diano frutto secondo la loro specie ed abbiano in se stesse la propria semenza sopra la terra». E così fu. E la terra produsse verdura, erba che fa seme della sua specie, e piante che danno frutto ed hanno ciascuna la semenza secondo la propria specie. E Dio vide che ciò era ben fatto. Intanto si fece sera e poi mattino: terzo giorno. Dio disse ancora: «Vi siano dei luminari nella volta del cielo per distinguere il giorno dalla notte e siano segni dei tempi, dei giorni e degli anni, e risplendano nel firmamento del cielo per far luce sulla terra». E così fu. E Dio fece i due grandi luminari: il luminare maggiore, affinché presiedesse al giorno: il luminare minore, affinché presiedesse alla notte; e fece pure le stelle. E le mise nella volta del cielo, perché dessero luce alla terra e regolassero il giorno e la notte, e separassero la luce dalle tenebre. E Dio vide che ciò era ben fatto. Intanto si fece sera e poi mattino: quarto giorno. Disse poi Dio: «Brulichino le acque di animali e gli uccelli volino sopra la terra, sotto la volta del cielo». E Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli animali viventi striscianti, di cui si popolarono le acque, secondo le loro specie, ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che ciò era ben fatto. E li benedisse, dicendo: «Crescete e moltiplicatevi, e popolate le acque del mare, e si moltiplichino gli uccelli sopra la terra». E intanto si fece sera e poi mattino: quinto giorno. Disse ancora Dio: «Produca la terra animali viventi secondo la loro specie, animali domestici, e rettili e bestie selvatiche della terra, secondo la loro specie». E così fu. E Dio fece le fiere terrestri, secondo la loro specie, e gli animali domestici, e tutti i rettili della terra, secondo la loro specie. E Dio vide che ciò era ben fatto. Poi Dio disse: «Facciamo l’Uomo a nostra immagine e somiglianza, che domini i pesci del mare, i volatili del cielo, le bestie, e tutta la terra, e tutti i rettili che strisciano sopra la terra». Dio creò l’uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. E Dio li benedì dicendo: «Crescete e moltiplicatevi, e riempite la terra e rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del mare, e sui volatili del cielo, e sopra tutti gli animali che si muovono sulla terra». E Dio disse: «Ecco io vi do tutte le erbe che fanno seme sulla terra e tutte le piante che hanno in se stesse semenza della loro specie, perché servano di cibo a voi; e a tutti gli animali della terra, e a tutti gli uccelli del cielo e a quanto si muove sulla terra ed ha in sé anima vivente, affinché abbiano da mangiare». E così fu. E Dio vide tutte le cose che aveva fatte; ed esse erano molto buone. Intanto si fece sera e poi mattino: sesto giorno. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto il loro assetto. E Dio nel settimo giorno finì l’opera che aveva fatta e nel settimo giorno si riposò da tutte le opere che aveva compiute.]

-II Profezia-

Gen V;VI; VII; VIII

“Noë vero cum quingentórum esset annórum, génuit Sem, Cham et Japheth. Cumque cœpíssent hómines multiplicári super terram et fílias procreássent, vidéntes fílii Dei fílias hóminum, quod essent pulchræ, accepérunt sibi uxóres ex ómnibus, quas elégerant. Dixítque Deus: Non permanébit spíritus meus in hómine in ætérnum,quia caro est: erúntque dies illíus centum vigínti annórum. Gigántes autem erant super terram in diébus illis. Postquam enim ingréssi sunt fílii Dei ad fílias hóminum illæque genuérunt, isti sunt poténtes a sæculo viri famósi. Videns autem Deus, quod multa malítia hóminum esset in terra, et cuncta cogitátio cordis inténta esset ad malum omni témpore, pænítuit eum, quod hóminem fecísset in terra. Et tactus dolóre cordis intrínsecus: Delébo, inquit, hóminem, quem creávi, a fácie terræ, ab hómine usque ad animántia, a réptili usque ad vólucres cœli; pænitet enim me fecísse eos. Noë vero invénit grátiam coram Dómino. Hæ sunt generatiónes Noë: Noë vir justus atque perféctus fuit in generatiónibus suis, cum Deo ambulávit. Et génuit tres fílios, Sem, Cham et Japheth. Corrúpta est autem terra coram Deo et repléta est iniquitáte. Cumque vidísset Deus terram esse corrúptam , dixit ad Noë: Finis univérsæ carnis venit coram me: repléta est terra iniquitáte a fácie eórum, et ego dispérdam eos cum terra. Fac tibi arcam de lignis lævigátis: mansiúnculas in arca fácies, et bitúmine línies intrínsecus et extrínsecus. Et sic fácies eam: Trecentórum cubitórum erit longitúdo arcæ, quinquagínta cubitórum latitúdo, et trigínta cubilórum altitúdo illíus. Fenéstram in arca fácies, et in cúbito consummábis summitátem ejus: óstium autem arcæ pones ex látere: deórsum cenácula et trístega fácies in ea. Ecce, ego addúcam aquas dilúvii super terram, ut interfíciam omnem carnem, in qua spíritus vitæ est subter cœlum. Univérsa, quæ in terra sunt, consuméntur. Ponámque fœdus meum tecum: et ingrédiens arcam tu et fílii tui, uxor tua et uxóres filiórum tuórum tecum. Et ex cunctis animántibus univérsæ carnis bina indúces in arcam, ut vivant tecum: masculíni sexus et feminíni. De volúcribus juxta genus suum, et de juméntis in génere suo, et ex omni réptili terræ secúndum genus suum: bina de ómnibus ingrediántur tecum, ut possint vívere. Tolles ígitur tecum ex ómnibus escis, quæ mandi possunt, et comportábis apud te: et erunt tam tibi quam illis in cibum. Fecit ígitur Noë ómnia, quæ præcéperat illi Deus. Erátque sexcentórum annórum, quando dilúvii aquæ inundavérunt super terram. Rupti sunt omnes fontes abýssi magnæ, et cataráctæ cœli apértæ sunt: et facta est plúvia super terram quadragínta diébus et quadragínta nóctibus. In artículo diei illíus ingréssus est Noë, et Sem et Cham et Japheth, fílii ejus, uxor illíus et tres uxóres filiórum ejus cum eis in arcam: ipsi, et omne ánimal secúndum genus suum, univérsaque juménta in génere suo, et omne, quod movétur super terram in génere suo, cunctúmque volátile secúndum genus suum. Porro arca ferebátur super aquas. Et aquæ prævaluérunt nimis super terram: opertíque sunt omnes montes excélsi sub univérso cœlo. Quíndecim cúbitis áltior fuit aqua super montes, quos operúerat. Consúmptaque est omnis caro, quæ movebátur super terram, vólucrum, animántium, bestiárum, omniúmque reptílium, quæ reptant super terram. Remánsit autem solus Noë, et qui cum eo erant in arca. Obtinuerúntque aquæ terram centum quinquagínta diébus. Recordátus autem Deus Noë, cunctorúmque animántium et ómnium jumentórum, quæ erant cum eo in arca, addúxit spíritum super terram, et imminútæ sunt aquæ. Et clausi sunt fontes abýssi et cataráctæ cœli: et prohíbitæ sunt plúviæ de cœlo. Reversæque sunt aquæ de terra eúntes et redeúntes: et cœpérunt mínui post centum quinquagínta dies. Cumque transíssent quadragínta dies, apériens Nœ fenéstram arcæ, quam fécerat, dimísit corvum, qui egrediebátur, et non revertebátur, donec siccaréntur aquæ super terram. Emísit quoque colúmbam post eum, ut vidéret, si jam cessássent aquæ super fáciem terræ. Quæ cum non invenísset, ubi requiésceret pes ejus, revérsa est ad eum in arcam: aquæ enim erant super univérsam terram: extendítque manum et apprehénsam íntulit in arcam. Exspectátis autem ultra septem diébus áliis, rursum dimisit colúmbam ex arca. At illa venit ad eum ad vésperam, portans ramum olívæ viréntibus fóliis in ore suo. Intelléxit ergo Noë, quod cessássent aquæ super terram. Exspectavítque nihilminus septem álios dies: et emísit colúmbam, quæ non est revérsa ultra ad eum. Locútus est autem Deus ad Noë, dicens: Egrédere de arca, tu et uxor tua, fílii tui et uxóres filiórum tuórum tecum. Cuncta animántia, quæ sunt apud te, ex omni carne, tam in volatílibus quam in béstiis et univérsis reptílibus, quæ reptant super terram, educ tecum, et ingredímini super terram: créscite et multiplicámini super eam. Egréssus est ergo Noë et fílii ejus, uxor illíus et uxóres filiórum ejus cum eo. Sed et ómnia animántia, juménta et reptília, quæ reptant super terram, secúndum genus suum, egréssa sunt de arca. Ædificávit autem Noë altáre Dómino: et tollens de cunctis pecóribus et volúcribus mundis, óbtulit holocáusta super altáre. Odoratúsque est Dóminus odórem suavitátis.”

[Noè, essendo in età di cinquecento anni, generò Sem, Cam e Jafet. E avendo principiato gli uomini a moltiplicarsi sopra la terra e avendo procreato delle figliuole, vedendo i figliuoli di Dio la bellezza delle figliuole degli uomini presero per loro mogli quelle che più di tutte loro piacevano. E disse il Signore : Non rimarrà il mio spirito per sempre nell’uomo, perché egli è carne e i suoi giorni saranno solamente di cento veti anni. In quel tempo vi erano sopra la terra dei giganti: poiché, dopo che si accostarono i figliuoli di Dio alle figliuole degli uomini, esse generarono, e ne vennero questi uomini, forti e robusti, famosi nei secoli. — Vedendo dunque Dio quanto grande era la malizia degli uomini sopra la terra, e tutti i pensieri del loro cuore erano continuamente intesi al mal fare, si pentì d’aver fatto l’uomo. E preso come da un intimo strazio a! cuore: Sterminerò, disse egli, l’uomo da me creato dalla faccia della terra, dall’uomo sino agli animali, dai rettili fino agli uccelli dell’aria; poiché mi pento di averli fatti. — Ma Noè trovò grazia dinanzi al Signore. Questa è la Ascendenza di Noè. Noè fu uomo giusto e perfetto nei suoi, tempi, e camminò con Dio. E generò tre figliuoli: Sem, Cam e Jafet. Ma era corrotta la terra davanti a Dio e ripiena d’iniquità. E avendo veduto Dio come la terra era corrotta, poiché ogni uomo era corrotto nella sua maniera di vivere sulla terra, disse a Noè: Nei miei decreti è imminente la fine di tutti gli uomini; la terra è ripiena d’iniquità per opera loro, e io li sterminerò insieme con la terra. Tu costruirai un’arca con legni lavorati; tu farai delle piccole stanze nell’arca e la invernicerai di bitume di dentro e di fuori. E in questo modo la farai: la lunghezza dell’arca sarà di trecento cubiti, di cinquanta cubiti la larghezza e di trenta l’altezza. Farai una finestra nell’arca e il tetto dell’arca lo farai che vada alzandosi fino ad un cubito. La porta poi dell’arca la farai da un lato; vi farai un piano in fondo, un secondo piano e un terzo piano. Ecco che io manderò le acque del diluvio sopra la terra ad uccidere tutti gli animali che hanno spirito di vita sotto il cielo: tutto quello che è sopra la terra andrà in perdizione. Ma io farò un patto con te ed entrerai nell’arca tu, e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. E di tutti gli animali d’ogni specie, ne farai entrare nell’arca una coppia, un maschio e una femmina, affinché si salvino con te. Degli uccelli secondo la specie e delle bestie di ogni specie, e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due entreranno nell’arca con te, affinché possano conservarsi. Prenderai dunque con te di tutte quelle cose che si possono mangiare, e le porterai in questa tua casa e serviranno a te e a loro di cibo. Fece dunque Noè tutto quello che gli aveva comandato il Signore. Ed. egli era in età di seicento anni allorché le acque del diluvio inondarono la terra. Si squarciarono allora tutte le sorgenti del grande abisso, e le cateratte del cielo si aprirono: e piovve sopra la terra per quaranta giorni e quaranta notti. In quello stesso giorno entrò Noè e Sem, Cam e Jafet suoi figliuoli, la moglie di lui e le tre mogli dei suoi figliuoli con essi nell’arca: essi e tutti gli animali secondo la loro specie, e tutto quello che si muove sopra la terra secondo la loro specie. Ora l’arca galleggiava sopra le acque. E le acque ingrossarono fuor di misura sopra la terra: e rimasero coperti tutti i monti più alti sotto il cielo, Quindici cubiti si alzò l’acqua sopra i monti che aveva ricoperti. E restò consunta ogni carne che ha moto sopra la terra, gli uccelli, gli animali; le bestie e tutti i rettili che strisciano sopra la terra: e rimase solo Noè e quelli che con lui erano nell’arca. Le acque occuparono la terra per centocinquanta giorni, ma ricordandosi il Signore di Noè e di tutti gli animali e di tutte le bestie che erano con essi nell’arca, mandò il vento sulla terra, e si abbassarono le acque. E furono chiuse le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo, e si arrestarono le piogge dal cielo. E si ritirarono le acque dalla terra andando e venendo: e cominciarono a scemare dopo centocinquanta giorni. E passati quaranta giorni, Noè, aperta la finestra che egli aveva fatta nell’arca, mandò fuori il corvo, il quale uscì e non tornò fino a tanto che le acque non s’asciugarono sulla terra. Mandò ancora dopo di esso la colomba per vedere se fossero sparite le acque sopra la faccia della terra. Ma la colomba, non avendo trovato ove posare il suo piede tornò a lui nell’arca: poiché le acque erano per tutta la terra: egli stese la mano e presala, la mise dentro l’arca. E avendo aspettato altri sette giorni, di nuovo mandò la colomba fuori dell’arca; ed ella tornò a lui alla sera portando in bocca un ramo d’olivo con verdi foglie. Comprese allora Noè che erano cessate le acque sopra la terra e aspettò non di meno altri sette giorni e rimandò la colomba, la quale non tornò più a lui. E parlò Dio a Noè dicendo: Esci dall’arca tu e tua moglie, i figli tuoi e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono presso di te d’ogni specie, sia di volatili sia di bestie o di rettili striscianti sulla terra, conducili con te; rientrate sulla terra: crescete e moltiplicatevi. E Noè usci coi figliuoli e sua moglie e le mogli dei suoi figli con lui. E tutti, con gli animali e le bestie e i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, uscirono dall’arca. E Noè edificò un altare al Signore e, presi tutti gli animali e uccelli mondi, ne offrì in olocausto sopra l’altare. E il Signore gradì il soave odore.]

-III Profezia-

Gen. XXII, 1-19

“In diébus illis: Tentávit Deus Abraham, et dixit ad eum: Abraham, Abraham. At ille respóndit: Adsum. Ait illi: Tolle fílium tuum unigénitum, quem diligis, Isaac, et vade in terram visiónis: atque ibi ófferes eum in holocáustum super unum móntium, quem monstrávero tibi. Igitur Abraham de nocte consúrgens, stravit ásinum suum: ducens secum duos júvenes et Isaac, fílium suum. Cumque concidísset ligna in holocáustum, ábiit ad locum, quem præcéperat ei Deus. Die autem tértio,elevátis óculis, vidit locum procul: dixítque ad púeros suos: Exspectáte hic cum ásino: ego et puer illuc usque properántes, postquam adoravérimus, revertémur ad vos. Tulit quoque ligna holocáusti, et impósuit super Isaac, fílium suum: ipse vero portábat in mánibus ignem et gládium. Cumque duo pérgerent simul, dixit Isaac patri suo: Pater mi. At ille respóndit: Quid vis, fili? Ecce, inquit, ignis et ligna: ubi est víctima holocáusti? Dixit autem Abraham: Deus providébit sibi víctimam holocáusti, fili mi. Pergébant ergo páriter: et venérunt ad locum, quem osténderat ei Deus, in quo ædificávit altáre et désuper ligna compósuit: cumque alligásset Isaac, fílium suum, pósuit eum in altare super struem lignórum. Extendítque manum et arrípuit gládium, ut immoláret fílium suum. Et ecce, Angelus Dómini de cœlo clamávit, dicens: Abraham, Abraham. Qui respóndit: Adsum. Dixítque ei: Non exténdas manum tuam super púerum neque fácias illi quidquam: nunc cognóvi, quod times Deum, et non pepercísti unigénito fílio tuo propter me. Levávit Abraham óculos suos, vidítque post tergum aríetem inter vepres hæréntem córnibus, quem assúmens óbtulit holocáustum pro fílio. Appellavítque nomen loci illíus, Dóminus videt. Unde usque hódie dícitur: In monte Dóminus vidébit. Vocávit autem Angelus Dómini Abraham secúndo de cœlo, dicens: Per memetípsum jurávi, dicit Dóminus: quia fecísti hanc rem, et non pepercísti fílio tuo unigénito propter me: benedícam tibi, et multiplicábo semen tuum sicut stellas cœli et velut arénam, quæ est in lítore maris: possidébit semen tuum portas inimicórum suórum, et benedicéntur in sémine tuo omnes gentes terræ, quia obœdísti voci meæ. Revérsus est Abraham ad púeros suos, abierúntque Bersabée simul, et habitávit ibi.”

[In quei giorni Dio provò Abramo e gli disse: Abramo, Abramo. Ed egli rispose: Eccomi. E Dio gli disse: Prendi il tuo figlio unigenito, il diletto Isacco, e va nella terra della visione e ivi lo offrirai in olocausto sopra uno dei monti che io ti indicherò. Abramo, dunque, mentre era ancora notte alzatosi, preparò il suo asino e prese con se due servi e Isacco suo figliuolo: e tagliate le legna per l’olocausto, s’incamminò verso il luogo assegnatogli da Dio. E il terzo giorno, alzati gli occhi, vide il luogo da lungi e disse ai suoi servi: aspettate qui con l’asino: io e il fanciullo andremo fin là con prestezza; e, come avremo fatto adorazione, torneremo da voi. Prese anche la legna per l’olocausto e la pose addosso a Isacco suo figliuolo: egli poi portava colle sue mani il fuoco e il coltello. E mentre tutti e due camminavano insieme, disse Isacco a suo padre: Padre mio. E quegli rispose: Che vuoi figliuolo? Ecco, disse quegli, il fuoco e la legna: dov’è la vittima dell’olocausto ? E Abramo soggiunse: Dio ci provvederà la vittima per l’olocausto, figliuolo mio. Andavano dunque innanzi assieme. E giunti al luogo mostrato a lui da Dio, edificò un altare e sopra vi accomodò la legna, e avendo legato Isacco, suo figlio, lo collocò sull’altare, sopra il mucchio della legna.. E stese la mano, e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma ecco l’Angelo del Signore dal cielo gridò, dicendo: Abramo, Abramo. E questi rispose: Eccomi. E quegli a lui disse: Non stendere le tue mani sopra il .fanciullo e non fare a lui male alcuno; adesso ho conosciuto che tu temi Iddio e non hai risparmiato il figliuolo tuo unigenito per me. Alzò Abramo gli occhi e vide dietro a se un ariete che si dimenava tra i pruni e presolo per le corna, lo tolse e lo offerse in olocausto invece del figlio, e a quel luogo pose nome: il Signore vede! Donde fin a quest’oggi si dice: Sul monte il Signore provvederà. Per la seconda volta l’Angelo del Signore chiamò Abramo dal cielo dicendo: Per me medesimo ho giurato, dice il Signore: giacche hai fatto una tal cosa e non hai perdonato al tuo figlio unigenito per me, io ti benedirò e moltiplicherò la tua stirpe come le stelle del cielo e come l’arena che è sul lido del mare; s’impadronirà la tua stirpe delle porte dei suoi nemici; e nella tua discendenza benedette saranno tutte le nazioni della terra, perché hai ubbidito alla mia voce. Tornò Abramo dai suoi servi: e se ne andarono insieme a Bersabea, ove egli abitò.]

-PROFEZIA IV-

Exod. XIV 24-31 e XV, 1-2

“In diébus illis: Factum est in vigília matutina, et ecce, respíciens Dóminus super castra Ægyptiórum per colúmnam ignis et nubis, interfécit exércitum eórum: et subvértit rotas cúrruum, ferebantúrque in profúndum. Dixérunt ergo Ægýptii: Fugiámus Israélem: Dóminus enim pugnat pro eis contra nos. Et ait Dóminus ad Móysen: Exténde manum tuam super mare, ut revertántur aquæ ad Ægýptios super currus et équites eórum. Cumque extendísset Moyses manum contra mare, revérsum est primo dilúculo ad priórem locum: fugientibúsque Ægýptiis occurrérunt aquæ, et invólvit eos Dóminus in médiis flúctibus. Reversæque sunt aquæ, et operuérunt currus, et équites cuncti exércitus Pharaónis, qui sequéntes ingréssi fúerant mare: nec unus quidem supérfuit ex eis. Fílii autem Israël perrexérunt per médium sicci maris, et aquæ eis erant quasi pro muro a dextris et a sinístris: liberavítque Dóminus in die illa Israël de manu Ægyptiórum. Et vidérunt Ægýptios mórtuos super litus maris, et manum magnam, quam exercúerat Dóminus contra eos: timuítque pópulus Dóminum, et credidérunt Dómino et Moysi, servo ejus. Tunc cécinit Moyses et fílii Israël carmen hoc Dómino, et dixérunt: Cantémus Dómino: glorióse enim honorificátus est: equum et ascensórem projécit in mare: adjútor et protéctor factus est mihi in salútem,

Hic Deus meus, et honorificábo eum: Deus patris mei, et exaltábo eum.

Dóminus cónterens bella: Dóminus nomen est illi.”

[In quei giorni, era già la vigilia del mattino, e il Signore da una nuvola di fuoco guardò verso il campo degli Egiziani e lo scompigliò. Fece rovesciare le ruote dei cocchi, che erano trascinati nel profondo. Dissero allora gli Egiziani: «Fuggiamo Israele, perché il Signore combatte per loro contro di noi!». E il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sopra il mare, affinché le acque si rovescino sugli Egiziani, sopra i loro cocchi e i loro cavalieri». E avendo Mosè stesa la mano verso il mare, sul far della mattina, il mare tornò al suo posto di prima, e le acque piombarono addosso agli Egiziani che fuggivano: così il Signore li travolse in mezzo ai flutti. E le acque, ritornando, coprirono i cocchi e i cavalieri di tutto l’esercito del Faraone, che per inseguire erano entrati nel mare: né un solo di loro scampò. Ma i figli d’Israele camminarono sull’asciutto nel mezzo del mare, e le acque erano per loro come un muro a destra e a sinistra. Così in quel giorno il Signore liberò Israele dalle mani degli Egiziani. E gli Israeliti videro sul lido del mare gli Egiziani morti e la grande potenza che il Signore aveva dispiegato contro di essi. E il popolo temé il Signore e credettero al Signore e a Mosè, suo servo. E allora Mosè cantò coi figli d’Israele questo cantico al Signore, dicendo: Cantiamo al Signore perché si è maestosamente glorificato; ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Il Signore è la mia forza ed il mio cantico; V. Egli è il mio Dio e lo glorificherò; il Dio di mio padre e Lo esalterò. V. Il Signore debella le guerre: il suo nome è l’Onnipotente.]

-Profezia V-

Isai. LIV, 17 e LV, 1-11

“Hæc est heréditas servórum Dómini: et justítia eórum apud me, dicit Dóminus. Omnes sitiéntes, veníte ad aquas: et qui non habétis argéntum, properáte, émite et comédite: veníte, émite absque argénto et absque ulla commutatióne vinum et lac. Quare appénditis argéntum non in pánibus, et labórem vestrum non in saturitáte? Audíte audiéntes me, et comédite bonum, et delectábitur in crassitúdine ánima vestra. Inclináte aurem vestram, et veníte ad me: audíte, et vivet ánima vestra, et fériam vobíscum pactum sempitérnum, misericórdias David fidéles. Ecce, testem pópulis dedi eum, ducem ac præceptórem géntibus. Ecce, gentem, quam nesciébas, vocábis: et gentes, quæ te non cognovérunt, ad te current propter Dóminum, Deum tuum, et sanctum Israël, quia glorificávit te. Quærite Dóminum, dum inveníri potest: invocáte eum, dum prope est. Derelínquat ímpius viam suam et vir iníquus cogitatiónes suas, et revertátur ad Dóminum, et miserébitur ejus, et ad Deum nostrum: quóniam multus est ad ignoscéndum. Non enim cogitatiónes meæ cogitatiónes vestræ: neque viæ vestræ viæ meæ, dicit Dóminus. Quia sicut exaltántur cœli a terra, sic exaltátæ sunt viæ meæ a viis vestris, et cogitatiónes meæ a cogitatiónibus vestris. Et quómodo descéndit imber et nix de cœlo, et illuc ultra non revértitur, sed inébriat terram, et infúndit eam, et germináre eam facit, et dat semen serénti et panem comedénti: sic erit verbum meum, quod egrediátur de ore meo: non revertátur ad me vácuum, sed fáciet, quæcúmque volui, et prosperábitur in his, ad quæ misi illud: dicit Dóminus omnípotens.”

[Questa è l’eredità dei servi del Signore, e la loro giustizia è affidata a me, dice il Signore. Voi tutti che avete sete venite alle acque; e voi che non avete argento fate presto, comprate e mangiate venite, comprate senza argento e senz’altra permuta, del vino e del latte; per qual motivo spendete voi il vostro argento in cose che non sono pane e la vostra fatica in ciò che non vi sazia? Con docilità ascoltatemi e cibatevi di buon cibo; l’anima vostra si delizierà nel sostanzioso, nutrimento. Porgete l’orecchio vostro e venite a me: Udite, e vivrà l’anima vostra, ed io stabilirò con voi un patto eterno, l’adempimento delle misericordie assicurate a David. Ecco che ho dato lui per testimoniare ai Popoli, condottiero e maestro delle nazioni. Ecco che quel popolo che tu non riconoscevi, tu lo chiamerai; le genti che non ti conoscevano, a te correranno per amor del Signore Dio tuo, e del santo d’Israele, perché ti ha glorificato. Cercate il Signore mentre lo si può trovare: invocatelo mentre egli è vicino. Abbandoni l’empio, la via sua, e l’iniquo i suoi maligni progetti, e ritorni al Signore, il quale avrà misericordia di lui; al nostro Dio, che è largo nel perdonare. Poiché i pensieri miei non sono i pensieri vostri, ne le vie vostre son le vie mie, dice il Signore. Poiché di quanto il cielo sovrasta alla terra, tanto sovrastano le mie vie alle vostre e i miei pensieri ai pensieri vostri. E come scende la pioggia e la neve dal cielo e lassù non ritorna, ma inebria la terra e la bagna e la fa germogliare affinché dia il seme da seminare e il pane da mangiare; così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: essa non tornerà a me senza frutto, ma opererà tutto quello che io voglio, e felicemente adempirà quelle cose per le quali io l’ho mandata: così dice il Signore onnipotente.]

-Profezia VI-

Baruch III, 9-38

Audi, Israël, mandata vitæ: áuribus pércipe, ut scias prudéntiam. Quid est, Israël, quod in terra inimicórum es? Inveterásti in terra aliéna, coinquinátus es cum mórtuis: deputátus es cum descendéntibus in inférnum. Dereliquísti fontem sapiéntiæ. Nam si in via Dei ambulásses, habitásses útique in pace sempitérna. Disce, ubi sit prudéntia, ubi sit virtus, ubi sit intelléctus: ut scias simul, ubi sit longitúrnitas vitæ et victus, ubi sit lumen oculórum et pax. Quis invénit locum ejus? et quis intrávit in thesáuros ejus? Ubi sunt príncipes géntium, et qui dominántur super béstias, quæ sunt super terram? qui in ávibus cœli ludunt, qui argéntum thesaurízant et aurum, in quo confídunt hómines, et non est finis acquisitiónis eórum? qui argéntum fábricant, et sollíciti sunt, nec est invéntio óperum illórum? Extermináti sunt, et ad ínferos descendérunt, et álii loco eórum surrexérunt. Júvenes vidérunt lumen, et habitavérunt super terram: viam autem disciplínæ ignoravérunt, neque intellexérunt sémitas ejus, neque fílii eórum suscepérunt eam, a fácie ipsórum longe facta est: non est audíta in terra Chánaan, neque visa est in Theman. Fílii quoque Agar, qui exquírunt prudéntiam, quæ de terra est, negotiatóres Merrhæ et Theman, et fabulatóres, et exquisitóres prudéntiæ et intellegéntias: viam autem sapiéntiæ nesciérunt, neque commemoráti sunt sémitas ejus. O Israël, quam magna est domus Dei et ingens locus possessiónis ejus! Magnus est et non habet finem: excélsus et imménsus. Ibi fuérunt gigántes nomináti illi, qui ab inítio fuérunt, statúra magna, sciéntes bellum. Non hos elegit Dóminus, neque viam disciplínæ invenérunt: proptérea periérunt. Et quóniam non habuérunt sapiéntiam, interiérunt propter suam insipiéntiam. Quis ascéndit in cœlum, et accépit eam et edúxit eam de núbibus? Quis transfretávit mare, et invénit illam? et áttulit illam super aurum eléctum? Non est, qui possit scire vias ejus neque qui exquírat sémitas ejus: sed qui scit univérsa, novit eam et adinvénit eam prudéntia sua: qui præparávit terram in ætérno témpore, et replévit eam pecúdibus et quadrupédibus: qui emíttit lumen, et vadit: et vocávit illud, et obædit illi in tremore. Stellæ autem dedérunt lumen in custódiis suis, et lætátæ sunt: vocátæ sunt, et dixérunt: Adsumus: et luxérunt ei cum jucunditáte, qui fecit illas. Hic est Deus noster, et non æstimábitur álius advérsus eum. Hic adinvénit omnem viam disciplínæ, et trádidit illam Jacob púero suo et Israël dilécto suo. Post hæc in terris visus est, et cum homínibus conversátus est.

[Ascolta, o Israele, i comandamenti di vita; porgi le orecchie ad imparare la prudenza: quale è la ragione, o Israele, per la quale tu sei in terra nemica? Tu invecchi in paese straniero, sei contaminato tra i morti, sei stato contuso con quelli che scendono nella fossa. Infatti tu abbandonasti la fonte della sapienza. Poiché se tu avessi camminato per la via di Dio, saresti vissuto in una pace eterna. Impara dove sia la prudenza, dove sia la fortezza, dove sia l’intelligenza; affinché sappia a un tempo dove sia la lunghezza della vita e il nutrimento, dove sia il lume degli occhi e la pace. Chi trovò la sede di essa? E chi penetrò nei tesori di lei? Dove sono i principi delle nazioni e coloro che dominano sopra le bestie della terra? Coloro che coi volatili del cielo scherzano; coloro che tesoreggiano argento ed oro, in cui confidano gli uomini, né mai finiscono di procacciarsene? coloro che lavorano l’argento, e gran pensiero se ne danno e non hanno termine le opere loro? Furono sterminati e discesero negli abissi e a loro altri succedettero. Questi, giovani, videro la luce e abitarono sopra la terra, ma la via della disciplina non conobbero e non ne compresero la direzione, né i loro figli l’abbracciarono; essa andò lungi da essi, di lei non si udì più parola nella terra di Canaan, non fu veduta in Theman. I figli ancora di Agar, che cercano la prudenza che viene dalla terra, e i negozianti di Merrha e di Theman e i favoleggiatori e gli scopritori della prudenza e della intelligenza, non conobbero la via della sapienza; né fecero tesoro dei suoi ammaestramenti. O Israele, quanto grande è la casa di Dio, e quanto grande è il luogo del suo dominio! Grande egli è e non ha termine: eccelso e immenso. Ivi furono quei giganti famosi che da principio furono di statura grande, maestri di guerra. Non scelse questi il Signore, né questi trovarono la via della disciplina; per questo perirono. E perché non ebbero la sapienza, perirono per la loro stoltezza. Chi salì al cielo e ne fece acquisto, e chi la trasse dalle nubi? Chi varcò il mare e la trovò e la portò a preferenza dell’oro più fino? Non è chi possa conoscere le vie di lei, né chi comprenda i suoi sentieri. Colui che sa tutto la conosce e la discoprì con la sua prudenza; colui che fondò la terra per l’eternità e la riempì di animali e di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa va, la chiama ed essa ubbidisce a lui con tremore. Le stelle diffusero dai loro posti il loro lume, e ne furono liete: chiamate, dissero : Eccoci, e risplenderono con gioia per lui che le creò. Questi è il Dio nostro e nessun altro può essere messo in paragone con lui, questi fu l’inventore della via della disciplina e la insegno a Giacobbe suo servo, e ad Israele suo diletto. Dopo tali cose egli fu visto sopra la terra, e con gli uomini ha conversato.]

-Profezia VII-

Ezech. XXXVII, 1-15

“In diébus illis: Facta est super me manus Dómini, et edúxit me in spíritu Dómini: et dimísit me in médio campi, qui erat plenus óssibus: et circumdúxit me per ea in gyro: erant autem multa valde super fáciem campi síccaque veheménter. Et dixit ad me: Fili hóminis, putásne vivent ossa ista? Et dixi: Dómine Deus, tu nosti. Et dixit ad me: Vaticináre de óssibus istis: et dices eis: Ossa árida, audíte verbum Dómini. Hæc dicit Dóminus Deus óssibus his: Ecce, ego intromíttam in vos spíritum, et vivétis. Et dabo super vos nervos, et succréscere fáciam super vos carnes, et superexténdam in vobis cutem: et dabo vobis spíritum, et vivétis, et sciétis, quia ego Dóminus. Et prophetávi, sicut præcéperat mihi: factus est autem sónitus prophetánte me, et ecce commótio: et accessérunt ossa ad ossa, unumquódque ad junctúram suam. Et vidi, et ecce, super ea nervi et carnes ascendérunt: et exténta est in eis cutis désuper, et spíritum non habébant. Et dixit ad me: Vaticináre ad spíritum, vaticináre, fili hóminis, et dices ad spíritum: Hæc dicit Dóminus Deus: A quátuor ventis veni, spíritus, et insúffla super interféctos istos, et revivíscant. Et prophetávi, sicut præcéperat mihi: et ingréssus est in ea spíritus, et vixérunt: steterúntque super pedes suos exércitus grandis nimis valde. Et dixit ad me: Fili hóminis, ossa hæc univérsa, domus Israël est: ipsi dicunt: Aruérunt ossa nostra, et périit spes nostra, et abscíssi sumus. Proptérea vaticináre, et dices ad eos: Hæc dicit Dóminus Deus: Ecce, ego apériam túmulos vestros, et edúcam vos de sepúlcris vestris, pópulus meus: et indúcam vos in terram Israël. Et sciétis, quia ego Dóminus, cum aperúero sepúlcra vestra et edúxero vos de túmulis vestris, pópule meus: et dédero spíritum meum in vobis, et vixéritis, et requiéscere vos fáciam super humum vestram: dicit Dóminus omnípotens”.

[In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me: e lo spirito del Signore mi trasse fuori e mi posò in mezzo ad un campo che era pieno di ossa e mi fece girare intorno ad esso: esse poi erano in gran quantità sulla faccia del campo e molto inaridite: e disse a me: Figlio dell’uomo, pensi tu che possano riavere vita queste ossa? Ed io dissi: Signore Dio, tu lo sai. Ed egli disse a me: Profetizza sopra queste ossa e dirai loro: Ossa aride, udite la parola del Signore: queste cose dice il Signore Dio a queste ossa. Ecco che io infonderò in voi lo spirito e avrete la vita. E farò risalire su di voi i nervi e ricrescere sopra di voi le carni, e sopra di voi stenderò la pelle e darò a voi lo spirito, e vivrete e conoscerete che io sono il Signore. E profetai come egli mi aveva ordinato e mentre io profetavo, si udì uno strepito, ed ecco un brulichio: e si accostarono ossa ad ossa, ciascuna alla propria giuntura. E mirai, ed ecco sopra di esse i nervi e le carni vennero e si distese sopra di loro la pelle; ma non avevano spirito. Allora mi disse: Profetizza allo spirito, profetizza. figlio dell’uomo e dirai allo spirito: queste cose dice il Signore Iddio: Dai quattro venti vieni, o spirito, e soffia sopra questi morti ed essi rivivranno. E profetai come egli mi aveva comandato ed entrò in quelli lo spirito e riebbero la vita e stettero sui piedi loro, un esercito grande fuor di misura. Ed egli disse a me: Figlio dell’uomo, tutte queste ossa sono figli di Israele: essi dicono: Aride sono le ossa nostre, ed è perita la nostra speranza, e noi siamo troncati: per questo tu profetizza e dirai loro: queste cose dice il Signore: Ecco che io aprirò le vostre tombe e vi trarrò fuori dai vostri sepolcri, popolo mio, e vi condurrò nella terra d’Israele. E conoscerete che io sono il Signore allorquando avrò aperto i vostri sepolcri e vi avrò tratti dai sepolcri vostri, popolo mio, ed avrò infuso il mio spirito in voi, e vivrete, e vi avrò dato riposo nella terra vostra, dice il Signore, onnipotente.]

-Profezia VIII-

Isai. IV, 1-6

“Apprehéndent septem mulíeres virum unum in die illa, dicéntes: Panem nostrum comedémus et vestiméntis nostris operiémur: tantúmmodo invocétur nomen tuum super nos, aufer oppróbrium nostrum. In die illa erit germen Dómini in magnificéntia et glória, et fructus terræ súblimis, et exsultátio his, qui salváti fúerint de Israël. Et erit: Omnis, qui relíctus fúerit in Sion et resíduus in Jerúsalem, sanctus vocábitur, omnis, qui scriptus est in vita in Jerúsalem. Si ablúerit Dóminus sordes filiárum Sion, et sánguinem Jerúsalem láverit de médio ejus, in spíritu judícii et spíritu ardóris. Et creábit Dóminus super omnem locum montis Sion, et ubi invocátus est, nubem per diem, et fumum et splendórem ignis flammántis in nocte: super omnem enim glóriam protéctio. Et tabernáculum erit in umbráculum diéi ab æstu, et in securitátem et absconsiónem a túrbine et a plúvi”a.

[Sette donne si disputeranno un sol uomo in quel giorno dicendo: Noi mangeremo il nostro pane, del nostro ci vestiremo; solamente dacci il tuo nome, togli la nostra confusione. In quel giorno il «Germoglio del Signore sarà in magnificenza e gloria, e il «Frutto della terra» sarà il sublime vanto e la gioia dei salvati d’Israele. Tutti quelli restati in Sion, quelli rimasti in Gerusalemme, saranno chiamati santi, tutti quelli inscritti per la vita saranno in Gerusalemme . Quando il Signore avrà lavata dalle macchie la figlia di Sion, e Gerusalemme dal sangue che è in mezzo ad essa con lo spirito di giustizia e lo spirito di fuoco, il Signore allora creerà sopra tutto il monte di Sion, e dovunque sarà invocato, una nuvola di fumo durante il giorno, e lo splendore del fuoco fiammante nella notte, e sopra tutta la sua Gloria vi sarà protezione. Il Santuario farà ombra per il calore del giorno, e di difesa contro la bufera e la pioggia.]

-Profezia IX-

Es. XII, 1-11

“In diébus illis: Dixit Dóminus ad Móysen et Aaron in terra Ægýpti: Mensis iste vobis princípium ménsium: primus erit in ménsibus anni. Loquímini ad univérsum cœtum filiórum Israël, et dícite eis: Décima die mensis hujus tollat unusquísque agnum per famílias et domos suas. Sin autem minor est númerus, ut suffícere possit ad vescéndum agnum, assúmet vicínum suum, qui junctus est dómui suæ, juxta númerum animárum, quæ suffícere possunt ad esum agni. Erit autem agnus absque mácula, másculus, annículus: juxta quem ritum tollétis et hædum. Et servábitis eum usque ad quartam décimam diem mensis hujus: immolabítque eum univérsa multitúdo filiórum Israël ad vésperam. Et sument de sánguine ejus, ac ponent super utrúmque postem et in superlimináribus domórum, in quibus cómedent illum. Et edent carnes nocte illa assas igni, et ázymos panes cum lactúcis agréstibus. Non comedétis ex eo crudum quid nec coctum aqua, sed tantum assum igni: caput cum pédibus ejus et intestínis vorábitis. Nec remanébit quidquam ex eo usque mane. Si quid resíduum fúerit, igne comburétis. Sic autem comedétis illum: Renes vestros accingétis, et calceaménta habébitis in pédibus, tenéntes báculos in mánibus, et comedétis festinánter: est enim Phase Dómini”.

[In quei giorni disse il Signore a Mosè ed Aronne nella terra di Egitto: questo mese sarà per voi il principio dei mesi, il primo dei mesi dell’anno. Parlate a tutta l’adunanza dei figliuoli d’Israele, e dite loro: Il decimo giorno di questo mese, prenda ciascuno un agnello per famiglia e per casa. Che se il numero delle, persone è insufficiente per mangiare tutto l’agnello, inviterà, il suo vicino di casa, in modo che si abbia il numero sufficiente per consumare l’agnello. Questo poi sarà senza macchia , maschio, di un anno; e con lo stesso rito prenderete anche un capretto. E serberete l’agnello fino al giorno quattordicesimo di questo mese; e tutta la moltitudine dei figliuoli d’Israele lo immolerà alla sera. E prenderanno del sangue suo e lo metteranno su ambedue gli stipiti della porta e sull’architrave della porta delle case nelle quali lo mangeranno. E quella notte mangeranno quelle carni, arrostite al fuoco, con pani azzimi e lattughe selvatiche. Di esso non mangerete niente di crudo, o cotto nell’acqua, ma soltanto arrostito col fuoco; mangerete anche il capo, i piedi e le interiora. Niente di esso deve avanzare per il mattino; se qualche cosa ne avanzasse lo brucerete nel fuoco. E lo mangerete in questo modo; avrete i fianchi cinti, le scarpe ai piedi, e i bastoni in mano, e mangerete alla svelta perché è la Phase (il passaggio) del Signore.]

-Profezia X-

Jon. III, 1-10

“In diébus illis: Factum est verbum Dómini ad Jonam Prophétam secúndo, dicens: Surge, et vade in Níniven civitátem magnam: et prædica in ea prædicatiónem, quam ego loquor ad te. Et surréxit Jonas, et ábiit in Níniven juxta verbum Dómini. Et Nínive erat cívitas magna itínere trium diérum. Et cœpit Jonas introíre in civitátem itínere diéi uníus: et clamávit et dixit: Adhuc quadragínta dies, et Nínive subvertétur. Et credidérunt viri Ninivítæ in Deum: et prædicavérunt jejúnium, et vestíti sunt saccis a majóre usque ad minórem. Et pervénit verbum ad regem Nínive: et surréxit de sólio suo, et abjécit vestiméntum suum a se, et indútus est sacco, et sedit in cínere. Et clamávit et dixit in Nínive ex ore regis et príncipum ejus, dicens: Hómines et juménta et boves et pécora non gustent quidquam: nec pascántur, et aquam non bibant. Et operiántur saccis hómines et juménta, et clament ad Dóminum in fortitúdine, et convertatur vir a via sua mala, et ab iniquitáte, quæ est in mánibus eórum. Quis scit, si convertátur et ignóscat Deus: et revertátur a furóre iræ suæ, et non períbimus? Et vidit Deus ópera eórum, quia convérsi sunt de via sua mala: et misértus est pópulo suo, Dóminus, Deus noster”.

[In quei giorni il Signore per la seconda volta parlò a Giona profeta e disse: Alzati e va a Ninive città grande, e predica ivi quello che io dico a te. E si mosse Giona e andò a Ninive secondo l’ordine del Signore. Or Ninive era una città grande che aveva tre giornate di cammino. E Giona incominciò a percorrere la città per il cammino di un giorno e gridava e diceva: Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta. E i Niniviti credettero a Dio; e intimarono il digiuno e si vestirono di sacco tanto i grandi quanto i piccoli. E fu portata la nuova al re di Ninive: ed egli si levò dal suo trono e gettò via le sue vesti e si vestì di sacco e si assise sopra la cenere. E pubblicò e intimò in Ninive quest’ordine del re e dei suoi principi: Uomini e bestie, bovi e pecore non mangino niente, non vadano al pascolo, e acqua non bevano. E si coprano di sacco gli uomini e gli animali, e gridino verso il Signore con tutta la loro forza e si converta ciascuno dalla sua cattiva vita e dalle sue opere inique. Chi sa che Dio non si rivolga a noi e ci perdoni: e calmi il furore dell’ira sua, e così non ci faccia perire. E Dio vide le opere loro e come si erano convertiti dalla loro mala vita, ed ebbe misericordia del suo popolo il Signore Dio nostro.]

-Profezia XI-

Deut. XXXI, 22-30

“In diébus illis: Scripsit Móyses canticum, et dócuit fílios Israël. Præcepítque Dóminus Josue, fílio Nun, et ait: Confortáre, et esto robústus: tu enim introdúces fílios Israël in terram, quam pollícitus sum, et ego ero tecum. Postquam ergo scripsit Móyses verba legis hujus in volúmine, atque complévit: præcépit Levítis, qui portábant arcam fœderis Dómini, dicens: Tóllite librum istum, et pónite eum in látere arcæ fœderis Dómini, Dei vestri: ut sit ibi contra te in testimónium. Ego enim scio contentiónem tuam et cérvicem tuam duríssimam. Adhuc vivénte me et ingrediénte vobíscum, semper contentióse egístis contra Dóminum: quanto magis, cum mórtuus fúero? Congregáte ad me omnes majóres natu per tribus vestras, atque doctóres, et loquar audiéntibus eis sermónes istos, et invocábo contra eos cœlum et terram. Novi enim, quod post mortem meam iníque agétis et declinábitis cito de via, quam præcépi vobis: et occúrrent vobis mala in extrémo témpore, quando fecéritis malum in conspéctu Dómini, ut irritétis eum per ópera mánuum vestrárum. Locútus est ergo Móyses, audiénte univérso cœtu Israël, verba cárminis hujus, et ad finem usque complévit.”

[In quei giorni Mosè scrisse un cantico e lo insegnò ai figli di Israele. E il Signore diede i suoi ordini a Giosuè figlio di Nun e gli disse: «Fatti coraggio e sii forte: tu introdurrai i figli d’Israele nella terra che ho loro promessa, io poi sarò con te». Or quando Mosè ebbe finito di scrivere le parole di questa legge in un libro, diede ordine ai leviti, che portavano l’arca del patto del Signore: «Prendete questo libro e mettetelo in un lato dell’arca del patto del Signore Dio vostro, che vi rimanga come testimonio contro di te, ; perché ben conosco la tua ostinazione e la tua durezza di testa. Se, mentre sono ancor vivo e cammino con voi, siete stati sempre ribelli contro il Signore; quanto più dopo la mia morte! Radunate presso di me tutti gli anziani di ciascuna delle vostre tribù, e i vostri prefetti, che pronunzierò dinanzi a loro queste parole, chiamando a testimonio contro di loro il cielo e la terra. Poiché so bene che dopo la mia morte agirete iniquamente, uscendo ben presto dalla strada che vi ho prescritta; e vi cadranno addosso i mali negli ultimi tempi, allorché avrete fatto il male nel cospetto del Signore, provocandolo a sdegno colle opere vostre». Mosè quindi pronunciò e recitò sino alla fine le parole di questo cantico mentre tutto Israele stava ad ascoltarlo.]

-Profezia XII-

Dan. III, 1-24

“In diébus illis: Nabuchodónosor rex fecit státuam áuream, altitúdine cubitórum sexagínta, latitúdine cubitórum sex, et státuit eam in campo Dura provínciæ Babylónis. Itaque Nabuchodónosor rex misit ad congregándos sátrapas, magistrátus, et júdices, duces, et tyránnos, et præféctos, omnésque príncipes regiónum, ut convenírent ad dedicatiónem státuæ, quam eréxerat Nabuchodónosor rex. Tunc congregáti sunt sátrapæ, magistrátus, et júdices, duces, et tyránni, et optimátes, qui erant in potestátibus constitúti, et univérsi príncipes regiónum, ut convenírent ad dedicatiónem státuæ, quam eréxerat Nabuchodónosor rex. Stabant autem in conspéctu státuæ, quam posúerat Nabuchodónosor rex, et præco clamábat valénter: Vobis dícitur populis, tríbubus et linguis: In hora, qua audiéritis sónitum tubæ, et fístulæ, et cítharæ, sambúcæ, et psaltérii, et symphóniæ, et univérsi géneris musicórum, cadéntes adoráte státuam áuream, quam constítuit Nabuchodónosor rex. Si quis autem non prostrátus adoráverit, eádem hora mittétur in fornácem ignis ardéntis. Post hæc ígitur statim ut audiérunt omnes pópuli sónitum tubæ, fístulæ, et cítharæ, sambúcæ, et psaltérii, et symphóniæ, et omnis géneris musicórum, cadéntes omnes pópuli, tribus et linguæ adoravérunt státuam auream, quam constitúerat Nabuchodónosor rex. Statímque in ipso témpore accedéntes viri Chaldæi accusavérunt Judæos, dixerúntque Nabuchodónosor regi: Rex, in ætérnum vive: tu, rex, posuísti decrétum, ut omnis homo, qui audiérit sónitum tubæ, fístulæ, et cítharæ, sambúcæ, et psaltérii, et symphóniæ, et univérsi géneris musicórum, prostérnat se et adóret státuam áuream: si quis autem non prócidens adoráverit, mittátur in fornácem ignis ardéntis. Sunt ergo viri Judæi, quos constituísti super ópera regiónis Babylónis, Sidrach, Misach et Abdénago: viri isti contempsérunt, rex, decrétum tuum: deos tuos non colunt, et státuam áuream, quam erexísti, non adórant. Tunc Nabuchodónosor in furóre et in ira præcépit, ut adduceréntur Sidrach, Misach et Abdénago: qui conféstim addúcti sunt in conspéctu regis. Pronuntiánsque Nabuchodónosor rex, ait eis: Veréne, Sidrach, Misach et Abdénago, deos meos non cólitis, et státuam áuream, quam constítui, non adorátis? Nunc ergo si estis parati, quacúmque hora audieritis sonitum tubæ, fístulæ, cítharæ, sambúcæ, et psaltérii, et symphóniæ, omnísque géneris musicórum, prostérnite vos et adoráte státuam, quam feci: quod si non adoravéritis, eadem hora mittémini in fornácem ignis ardéntis; et quis est Deus, qui erípiet vos de manu mea? Respondéntes Sidrach, Misach et Abdénago, dixérunt regi Nabuchodónosor: Non opórtet nos de hac re respóndere tibi. Ecce enim, Deus noster, quem cólimus, potest erípere nos de camíno ignis ardéntis, et de mánibus tuis, o rex, liberáre. Quod si nolúerit, notum sit tibi; rex, quia deos tuos non cólimus et státuam áuream, quam erexísti, non adorámus. Tunc Nabuchodónosor replétus est furóre, et aspéctus faciéi illíus immutátus est super Sidrach, Misach et Abdénago, et præcépit, ut succenderétur fornax séptuplum, quam succéndi consuéverat. Et viris fortíssimis de exércitu suo jussit, ut, ligátis pédibus Sidrach, Misach et Abdénago, mítterent eos in fornácem ignis ardéntis. Et conféstim viri illi vincti, cum braccis suis et tiáris et calceaméntis et véstibus, missi sunt in médium fornácis ignis ardéntis: nam jússio regis urgébat: fornax autem succénsa erat nimis. Porro viros illos, qui míserant Sidrach, Misach et Abdénago, interfécit flamma ignis. Viri autem hi tres, id est, Sidrach, Misach et Abdénago, cecidérunt in médio camíno ignis ardéntis colligáti. Et ambulábant in médio flammæ laudántes Deum, et benedicéntes Dómino”.

[In quei giorni il re Nabuchodonosor fece una statua d’oro alta sessanta cubiti, larga sei cubiti e la fece alzare nella campagna di Dura, provincia di Babilonia. E così il Re Nabuchodonosor mandò a radunare i satrapi e i magistrati e i giudici e i capitani e i dinasti e i prefetti e tutti i governatori delle Provincie affinché tutti insieme andassero alla dedicazione della statua alzata dal re Nabuchodonosor. Allora si radunarono i satrapi e i magistrati e i giudici e i capitani, e i dinasti, e i grandi che erano costituiti in dignità, e tutti i governatori delle Provincie per andare tutti insieme alla dedicazione della statua, eretta da Nabuchodonosor. E stavano in faccia alla statua alzata dal re Nabuchodonosor: e l’araldo gridava ad alta voce: A voi si ordina, popoli tribù e lingue che nel punto stesso in cui udirete il suono della tromba e del flauto, della cetra, della zampogna, del saltero, del timpano è di ogni sorta di strumenti musicali, prostrati adoriate la statua d’oro eretta dal re Nabuchodonosor. Se alcuno non si prostra e adora, nello stesso momento sarà gettato in una fornace di fuoco ardente. Poco dopo, dunque, appena che i popoli tutti udirono il suono della tromba, del flauto, della cetra, della zampogna, del saltero, del timpano e di ogni genere di strumenti musicali, tutti senza distinzione di tribù e di lingua prostrati, adorarono la statua d’oro alzata dal re Nabuchodonosor. Subito, in quel punto stesso andarono alcuni uomini Caldei ad accusare i giudei e dissero al re Nabuchodonosor: Vivi, o re, in eterno; tu, o re, hai fatto un decreto che qualunque uomo che avesse udito il suono della tromba, del flauto, della cetra, della zampogna, del saltero, del timpano e di ogni sorta di strumenti musicali si prostrasse e adorasse la statua d’oro: che se alcuno non si prostrasse e adorasse, fosse gettato in una fornace di fuoco ardente. Vi son dunque tre uomini giudei i quali tu hai deputati sopra affari della provincia di Babilonia: Sidrach, Misach e gli Abdenago; questi uomini han dispregiato, o re, il tuo decreto: ai tuoi dei non rendono culto, non adorano la statua d’oro, alzata da te. Allora Nabuchodonosor pieno di furore e d’ira, ordinò che gli fossero condotti Sidrach, Misach e Abdenago; i quali furono condotti al cospetto del re. E parlò Nabuchodonosor re, e disse: È vero, o Sidrach. Misach e Abdenago, che voi non rendete culto ai miei dei e non adorate la statua d’oro che io ho eretta? Ora dunque se voi siete a ciò disposti, in quel momento in cui udirete il suono della tromba, del flauto, della cetra, della zampogna, del salterio, del timpano, e ogni genere di strumenti musicali, prostratevi e adorate la statua che io ho fatta che se non l’adorerete in quel punto stesso sarete gettati in una fornace di fuoco ardente: e quale è il Dio che vi sottrarrà al mio potere? Risposero Sidrach, Misach e Abdenago e dissero al re Nabuchodonosor: Non è necessario che noi ti diamo risposta. Perché certamente il Dio nostro che noi adoriamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e sottrarci al tuo patere, o re. Ma se anche non lo volesse fare, sappi, o re, che non rendiamo culto ai tuoi dei e non adoriamo la statua d’oro da te eretta. Allora Nabuchodonosor entrò in furore, e la sua faccia cambiò di colore verso Sidrach, Misach e Abdenago, e comandò che si accendesse il fuoco nella fornace sette volte più dell’usato. E ad uomini fortissimi del suo esercito diede ordine che legassero i piedi di Sidrach, Misach e Abdenago, e li gettassero nella fornace di fuoco ardente. E tosto, questi tre uomini legati nei piedi, avendo, i loro calzoni e tiare e i loro calzari e le loro vesti, furono gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente: poiché il comando del re non ammetteva indugi, e la fornace era accesa straordinariamente. Ma la fiamma di, improvviso incenerì coloro che vi avevano gettato Sidrach, Misach e Abdenago: mentre questi tre e cioè Sidrach, Misach e Abdenago caddero legati nel mezzo della fornace ardente. E camminavano in mezzo alle fiamme lodando Dio e benedicendo il Signore.]

OMELIA

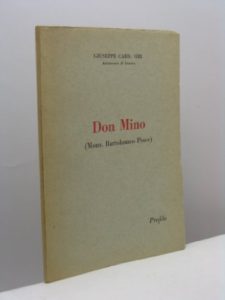

di S. S. Gregorio XVII (G. Siri) – (1973)

Dal fuoco si è tratta la scintilla per accendere il cereo pasquale e tutti gli altri ceri. Perché questo? Per indicare che Cristo è luce. Ma questa luce sfavillò pienamente il giorno della Risurrezione e sfavillò perché portava la Risurrezione con sé il documento, la prova per la certezza; la verità non sfavilla se non è certa. La grande certezza di Cristo fu raggiunta per gli altri – la certezza obiettiva, dico – nel momento della Risurrezione, e allora fu luce, quale luce! Allora fu certo che Lui era il Figlio di Dio perché era Signore della vita e della morte, il limite sul quale gli uomini non arrivano. Fu luce perché allora si capì l’amore che Dio ha per le Sue creature. Fu luce perché allora fu certa l’elevazione dell’uomo all’ordine soprannaturale, il Suo intervento nelle anime, lasciando libera la volontà dell’uomo e trattandola e sostenendola con la grazia Sua. Fu luce perché allora si seppe che questa vita dalle apparenze così misere aveva un traguardo eterno: la stessa vita divina. La luce materiale che è stata accesa era ed è soltanto un piccolo, umile simbolo della luce di certezza che si accende nelle nostre anime. – Poi abbiamo sentito leggere tratti della Sacra Scrittura, e così è riapparsa la storia del mondo nelle sue grandi tappe. Anzitutto la creazione. Abbiamo sentito il canto di Mose, il canto lirico dal fondo storico del primo capitolo del Genesi (1, 1-2, 2), il canto che Mose in forma lirica – e questo è necessario tener presente per leggere con chiarezza quel testo – compose per inculcare al popolo suo la prima legge dell’Antico Testamento, la legge del riposo festivo, perché il settimo giorno deve essere dedicato a Dio; non una mezz’ora, un giorno! Quest’obbligo, scritto nella prima pagina della Sacra Scrittura, resta legato alla creazione del mondo, alla ragione per cui noi sussistiamo. Tutte le cose proclamano quello che la creazione esige: che si adori Dio. Poi abbiamo sentito un secondo momento, il momento in cui la storia incomincia a prendere forma e a snodarsi con chiarezza verso Cristo. Abbiamo sentito leggere di Abramo (Gen. XXII, 1-18). Con Abramo la storia si concreta in una linea che mira a Cristo, linea meravigliosa, tutta intessuta di soprannaturale, illuminata dallo spirito profetico. Ma questa storia inizia con un preannunzio del futuro: ad Abramo è chiesto il sacrifìcio del figlio; quando con la volontà egli l’ha fatto, l’angelo l’ha fermato, ma quando Cristo è andato in croce nessun angelo ha fermato gli eventi. Allora era profezia e promessa; sulla Croce si ebbe la magnificenza di questa fedeltà divina alle promesse fatte agli uomini. Poi abbiamo sentito leggere del passaggio del Mar Rosso (Es. XIV e XV, 1), altro punto fondamentale della storia umana, perché in questo punto prese definitivamente forma la storia che camminava verso Cristo. E la prese a questo modo: il mare si aprì ed il popolo camminò tra le due muraglia d’acqua, che si sarebbero dopo del popolo rovesciate sugli Egiziani per mandarli a morte. Così la storia prese forma. Abbiamo sentito poi parlare di questa salvezza attraverso la bocca di Ezechiele (XXXVI, 16-17a. 18-28). – E, finalmente, abbiamo sentito l’epistola (Rm VI, 3-11) e poi il Vangelo (Mc XVI, 1-8): la Resurrezione. La Risurrezione è l’epilogo di questa storia. – Davanti a questo epilogo noi ci chiediamo questo: in che misura la Risurrezione di Cristo si trasferisce a noi? Siamo qui solo per godere di una gloria altrui? No, siamo qui perché la Risurrezione di Cristo si trasferisce anche a noi. Vediamo con che gradi, vediamo in che modi, vediamo con quali traguardi. Si trasferisce a noi quando siamo battezzati, perché allora dall’anima è tolto il seme della morte, il peccato d’origine. Si trasferisce a noi quando noi volontariamente deponiamo il peccato grande e piccolo dall’anima. Il peccato non lo potremo trasferire da noi; lo possiamo trasferire soltanto per la Redenzione che ha avuto la sua manifestazione finale nella Risurrezione di Cristo. E allora attraverso la penitenza, che richiama sempre il Sacramento della Penitenza, risorgiamo dal peccato nel quale eravamo sepolti. E poi questa Risurrezione potrà con la Grazia di Dio camminare con la nostra libertà, portata anche sulle ali del nostro libero volere verso traguardi infiniti, continuando fino all’ultimo dei giorni, l’ultimo, dico, per ciascheduno di noi. E poi l’abito da lavoro sarà deposto, l’abito da lavoro ritornerà alla terra, rientrerà nel cerchio delle cose, in attesa che la Risurrezione di Cristo si trasferisca a noi in modo completo, e questo sarà l’ultimo giorno. Quando l’ifinita ed eterna scienza divina troverà quello che è appartenuto al nostro corpo, ce lo restituirà, restituirà il corpo all’anima e l’anima al corpo nella risurrezione finale. E allora completamente la Risurrezione di Cristo sarà trasferita a noi. – Per il momento siamo a mezza strada di questa grande storia, di cui in questa notte e solo in questa notte vengono riassunti gli elementi fondamentali, le grandi e vere svolte. Siamo a mezza strada, fratelli, e dico che siamo a mezza strada sia per rievocare la certezza della nostra risurrezione finale, ma anche per dire che nella mezza strada che ci rimane possiamo perdere tutto. Che questo non accada! Che per nessuno di noi e per nessuno di quelli che non sono qui possa accadere questo! Preghiamo. Così sia.