L’INABITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO NELLE ANIME DEI GIUSTI (14)

R. P. BARTHELEMY FROGET

[Maestro in Teologia dell’ordine dei fratelli Predicatori]

L’INABITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO NELLE ANIME DEI GIUSTI SECONDO LA DOTTRINA DI SAN TOMMASO D’AQUINO

PARIS (VI°) P. LETHIELLEUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR – 10, RUE CASSETTE, 1929

Approbation de l’ordre:

fr. MARIE-JOSEPH

BELLON, des Fr. Pr. (Maitre en théologie).

Imprimatur:

Fr. Jos.

Ambrosius LABORÉ, Ord. Præd. Prior Prov.Lugd.

Imprimatur,

Parisiis, die 14 Februarii, 1900.

E. THOMAS, V. G.

QUARTA PARTE

SCOPO ED EFFETTI DELLA MISSIONE INVISIBILE DELLO SPIRITO-SANTO E DELLA SUA INABITAZIONE NELLE ANIME.

CAPITOLO VI

Effetti dell’abitazione dello Spirito-Santo.

(Seguito)

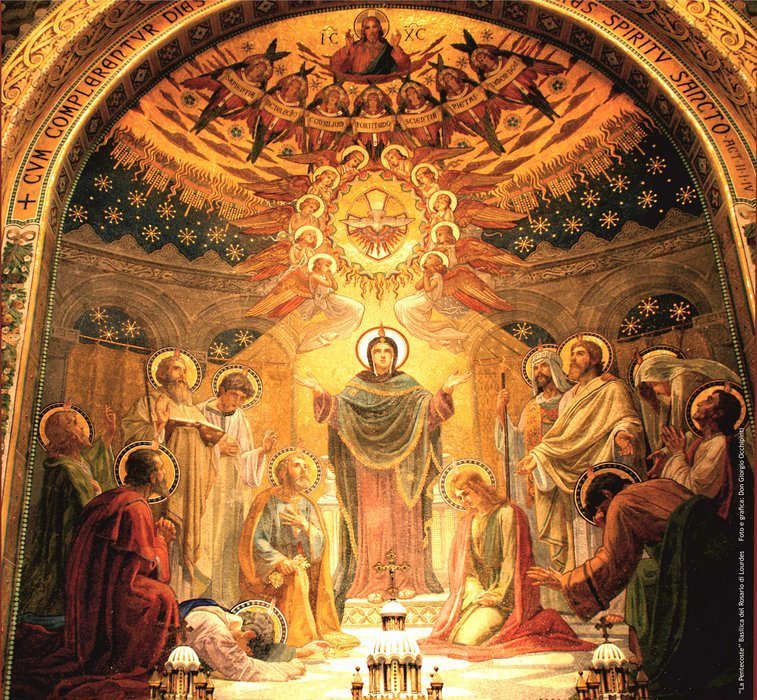

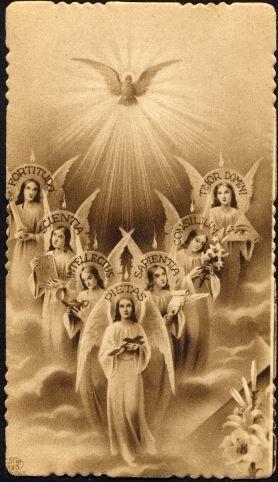

I DONI DELLO

SPIRITO-SANTO

I.

Con la grazia e le virtù cristiane, lo Spirito Santo porta ancora nell’anima, dove viene a fissare la sua dimora, i vari doni che portano il suo nome, il « sacro septenario » la, come si esprime la Chiesa, sacrum septenarium. Cosa significano questi doni? Qual è il loro ruolo, la funzione, lo scopo, nella vita soprannaturale? Sono davvero distinti dalle virtù infuse, e bisogna considerarli necessari alla salvezza? Queste sono le domande a cui occorre rispondere. – E in primo luogo, qual è esattamente la natura dei doni dello Spirito Santo? Essi sono, essenzialmente, benefici gratuiti, come indica il nome di “doni”: un nome che è comune agli altri beni della grazia. Ma questo termine generico ha ricevuto nel linguaggio cristiano un significato preciso, un senso perfettamente determinato e limitato ad alcune perfezioni specifiche che Dio comunica liberamente all’anima retta per renderla flessibile e docile alle sue ispirazioni (S. Th. Ia-IIæ, q. LXVIII, a 1). Come la grazia santificante, come le virtù infuse, con cui presentano molte analogie, i doni sono abitudini, disposizioni al bene che esistono in noi nello stato di qualità fisse e permanenti. Non sono quindi atti, ma principi di operazione; non sono mozioni, attuali, dei soccorsi passeggeri della grazia destinati a mettere in gioco le nostre facoltà, ma piuttosto delle qualità, delle forze conferite all’anima in vista di certe operazioni soprannaturali. – La Scrittura stessa, parlando di questi doni, ce li rappresenta come esistenti in modo stabile, come riposanti nel giusto. Isaia dice del Verbo incarnato: « Lo Spirito del Signore riposerà su di Lui: lo Spirito di saggezza e di comprensione, lo Spirito di consiglio e di forza, lo Spirito di conoscenza e di pietà; e lo Spirito di timore del Signore lo riempirà. » (Isai. XI, 2-3). E i dottori applicarono queste parole ai membri viventi del Corpo Mistico di Nostro Signore, che devono partecipare ai privilegi del loro Capo. – San Gregorio Magno ci dice ugualmente che « … con i doni, senza i quali la vita non può essere raggiunta, lo Spirito Santo risiede in modo stabile negli eletti, mentre con la profezia, il dono dei miracoli e delle altre grazie gratuite, Esso non si stabilisce stabilmente in coloro ai quali li comunica: in his igitur donis, sine quibus ad vitam perveniri non potest, Spiritus Sanctus in electis omnibus semper manet; sed in aliis non semper manet. » – Potremmo, con l’angelico Dottore, definire i doni dello Spirito Santo: “… delle abitudini o qualità permanenti che sono essenzialmente soprannaturali, che perfezionano l’uomo e lo dispongono ad obbedire con prontezza alle mozioni dello Spirito Santo: Dona Spiritus Sancti sunt quidam habitus quibus homo perficitur ad prompte obediendum Spiritui Sancto. » (S. Th. Ia-IIæ, q. LXX, a. 2). – Da queste parole non si deve concludere che i doni siano delle disposizioni puramente passive, una sorta di unzione spirituale che abbia lo scopo esclusivo di ammorbidire le nostre facoltà perché esse non oppongano resistenza all’azione del celeste motore. « Essi sono nel contempo delle morbidezze e delle energie, delle docilità e delle forze che rendono l’anima più docile sotto la mano di Dio e nello stesso tempo più attiva nel servirlo e nel compiere le sue opere. » (Mgr. GAY, De la Vie et des Vertus chrétiennes, I. Traité). Come le virtù morali, che mirano a sottomettere e assoggettare le nostre facoltà appetitive all’impero della ragione, a renderle docili alle sue prescrizioni, e che sono non di meno delle fonti di attività, i doni sono anch’essi delle energie soprannaturali, dei principi di operazione. Testimone di queste eccellenti opere, note come Beatitudini, che, per la loro stessa perfezione, devono essere attribuite ai doni piuttosto che alle virtù e che da essi emanano come l’operazione procede dall’abitudine ». (S. Th. Sent. III, d. XXXIV, q. 1, ad 4). In caso affermativo, in che modo i doni differiscono dalle virtù? Alcuni teologi credono di non siano molto diversi da loro, e che doni e virtù significhino, con nomi diversi, la stessa cosa. Se consideriamo le abitudini soprannaturali – essi dicono – come dei benefici gratuiti che ci vengono dalla bontà divina, li chiamiamo doni; se li consideriamo principi di operazione, li chiamiamo virtù. Questa spiegazione apparentemente molto semplice ha il grave svantaggio di essere difficile da conciliare con verità indiscutibili. E infatti, se i doni si identificano con le virtù, come mai il Signore, che certamente possedeva tutti i doni, come ci dice chiaramente Isaia, non aveva avuto tutte le virtù infuse allo stesso modo? Non la fede, incompatibile con la visione immediata dell’Essenza divina, di cui la santa umanità del Salvatore non ha mai cessato di godere; né la speranza, che è stata esclusa dal suo stato e dalla sua perfezione di Persona comprendente; né la penitenza, che non va con l’impeccabilità? Inoltre, se doni e virtù non sono cose separate, rimarrebbe da spiegare perché alcuni doni, come il timore, non siano tra le virtù e perché certe virtù non vengano enumerate tra i doni. Pertanto, la grande maggioranza dei teologi ritiene, insieme a san Tommaso, che ci sia una vera distinzione tra doni e virtù, una distinzione basata sulla diversità dei motori ai quali l’uomo obbedisce nella pratica del bene. Se si vuole – dice l’angelico Dottore – distinguere chiaramente i doni dalle virtù, è necessario attenersi al linguaggio della Scrittura, che designa i primi non come doni, ma come spiriti – Spirito di saggezza e intelligenza, Spirito di consiglio e forza, ecc. – dandoci modo di comprendere che, venuti dall’esterno ed infusi nella nostra anima con la grazia, il loro scopo e il loro effetto è quello di rendere più flessibili le nostre potenze e di disporle a seguire docilmente l’ispirazione divina. Ora, chi dice ispirazione, dice mozione veniente dall’esterno, in contrapposizione al movimento del motore interno, che è la ragione. Ci sono infatti in noi due principi guida sotto il cui impulso si compiono gli atti che devono condurci alla salvezza: uno interiore, che è la ragione, l’altro esteriore, che è Dio. Per consentire all’uomo di ricevere correttamente questo doppio impulso, si ha bisogno di due tipi di perfezioni: le prime, più umili, che lo dispongono a seguire senza resistenza, in tutte le sue azioni interiori ed esteriori, il movimento e la direzione della ragione: questo è il ruolo delle virtù; le seconde, più elevate e conseguentemente distinte dalle precedenti, mirano a renderlo flessibile e docile alle ispirazioni dello Spirito Santo: questo è la funzione dei doni. (S. Th., Ia-IIæ, q. LXVIII, a. 1). Mettiamo queste verità nella giusta luce. Ed innanzitutto, che l’uomo possieda in se stesso, nella sua ragione, lasciata alle proprie luci o illuminata dalla fede, un principio di attività con cui si muove, decida di fare questo o quello, è ovvio. Non appena diventa un essere intelligente e libero, e quindi padrone delle sue azioni, può, nella sua sfera, come agente secondario e prossimo – in suo ordine, scilicet sicut agens proximum, – compiere questa o quella operazione a sua scelta. Ma, poiché le facoltà umane suscettibili di compiere un atto morale siano inclini abitualmente al bene e disposte a compierlo con facilità, prontezza e costanza, hanno bisogno di essere perfezionate da certe qualità o abitudini, aventi l’effetto di renderle docili alla direzione e all’impero della ragione. Nell’ordine naturale, questo ruolo appartiene alle virtù umane o acquisite; nell’ordine soprannaturale, questa funzione appartiene alle virtù cristiane. Così dotato, l’uomo è in grado di agire, di fare del bene, di fare opere salutari e meritorie, quelle almeno che non superano il livello ordinario e comune. – Ma la ragione non è l’unico motore, né l’unico principio determinante delle nostre azioni; è anche solo un motore subordinato e secondario. Il primo e principale motore è fuori di noi e non è altri che Dio. Ora è una verità confermata dall’esperienza quotidiana che più elevato sia il motore, più perfette debbano essere le disposizioni che preparano il mobile a ricevere la sua azione (S. Th., Ia-IIæ, q. LXVIII, a. 1). Così, mentre un bambino è in grado di comprendere e seguire le lezioni di un insegnante di grammatica elementare, per consentire ad un adulto, anche colto, di seguire il corso di un insegnante di istruzione superiore, è necessaria una lunga preparazione, che non è nemmeno alla portata di tutte le intelligenze. – Se, allora, per disporre dei nostri poteri appetitivi onde obbedire prontamente alle ingiunzioni della ragione illuminata dalla nostra luce o da quella della fede, abbiamo bisogno di tutta una serie di abitudini, acquisite o infuse, a seconda che il bene di cui si tratti sia naturale o soprannaturale; come non concludere, con san Tommaso, che per poter ricevere fruttuosamente e seguire con docilità le ispirazioni e la guida dello Spirito Santo, un Motore così alto al di sopra della ragione stessa illuminata dalla fede, siano qui veramente necessarie altre perfezioni, ed altre abitudini superiori alle virtù morali, acquisite o infuse? Abbiamo nominato i doni che sono all’uomo nei suoi rapporti con lo Spirito Santo, ciò che sono le virtù morali alla volontà rispetto alla ragione. Queste dispongono le potenze appetitive ad obbedire prontamente alla ragione; quelli preparano l’uomo ad essere docile agli istinti dello Spirito Santo. (Ibid. a. 3).

II.

L’argomento che abbiamo appena sviluppato dimostra bene, è vero, che i doni e le virtù sono abitudini davvero distinte; ma non indica, almeno in modo esplicito, in cosa consista questa differenza. Così, quando San Tommaso propone solo di stabilire – come in Ia-IIæ, q. LXVIII, a. 1, – che i doni sono perfezioni diverse dalle virtù, la ragione che egli propone è la dualità dei motori a cui l’uomo obbedisce nella pratica del bene: ottima ragione, perché motori formalmente diversi presuppongono, richiedono disposizioni diverse da parte del mobile, in modo che egli sia in grado di ricevere connaturalmente impulsi di cui gli uni possano essere tanto elevati al di sopra degli altri: Manifestum est quod ad altiorem motorem oportet majori perfectione mobile esse dispositum (S. Th. Ia-IIæq. LXVIII, a. 8). Ma quando il santo Dottore vuole mostrare in cosa i doni e le virtù differiscano, tutt’altra è la sua risposta; si richiama alla divergenza nel modo di agire che caratterizza questi due tipi di abitudini, e alla diversità della regola che serve come misura dei loro atti: Dona a virtutibus distinguuntur in hoc quod virtutes perjiciunt ad actus MODO HUMANO, sed dona. ULTRA UMANO. (S. Th. Sent., III, dist. XXXVI, q. 1, a. 1.). – Il primo elemento caratteristico dei doni, quello per cui essi si distinguono chiaramente dalle virtù, è il loro modo di agire. Infatti, le virtù, qualunque esse siano, naturali o soprannaturali, acquisite o infuse, dispongono l’uomo ad un’azione di forma razionale e umana: virtutes perjiciunt ad actus MODO HUMANO; i doni, al contrario, lo mettono in grado di operare in modo sovrumano e in qualche modo divino: sed dona ULTRA HUMANUM MODUM. Questa è la loro ragione: Donorum propria est ratio, ut per ea quis super humanum modum operetur (S. Th., m, Sent., III, dist., xxxv, q. II, a. 3): questo è ciò che costituisce la loro superiorità sulle virtù: Donum in hoc transcendit virtutem quod supra humanum modum operetur (S. Th., Sent., III, dist. XXXVI, q. 1, a. 3.). Lasciate che lo stesso san Tommaso ci spieghi, con la sua ordinaria lucidità, che cosa debba intendersi del modo umano di agire specifico delle virtù e in cosa consista il processo superiore che caratterizza i doni. A tal fine, egli confronta la virtù della fede con il dono dell’intelletto che gli corrisponde, e mostra con un esempio, che egli stesso dichiara evidente, la divergenza dei loro processi. Il nostro modo naturale di conoscere le cose spirituali e divine – dice – è quello di salire da questo mondo materiale e visibile al mondo invisibile attraverso lo specchio della creatura e l’enigma delle analogie, cioè attraverso concetti inappropriati presi in prestito all’ordine sensibile e pertanto necessariamente imperfetti. Connaturalis enim modus humanæ naturæ est ut divina non nisi per speculum creaturarum et ænigmate similitudinum percipiat (Ibid. dist. XXXIV, q. 1, ad I). Così, per la fede, che è una virtù, usa queste stesse nozioni per introdurci alle verità soprannaturali. Et ad sic percipienda divina perjicit fides, quæ virtus dicitur (S. Th., III, Sent., dist., XXXIV, q. I, a. 1). – Senza dubbio essa allarga il cerchio della nostra conoscenza, ci conduce nel santuario della Divinità e ci rivela misteri di cui la contemplazione dell’universo non ci avrebbe mai manifestata l’esistenza; ma in luogo del nostro semplice assentimento ai dogmi rivelati che implica la fede, ci comunica una certa percezione della verità, ci fa cogliere, per così dire, le cose divine, ci eleva al di sopra del nostro modo naturale di conoscere e, senza togliere tutti i veli, ci dà di questa vita, come un’anticipazione delle manifestazioni e delle chiarezze future. (S.Th. III Sent.. dist. XXXIV, a I a. I). – Che senso profondo delle verità di fede possiamo trovare di tanto in tanto in certi uomini senza cultura e senza lettere, ma docili alle ispirazioni dello Spirito Santo, a volte anche nei bambini semplici! Quali intuizioni per scoprire il veleno dell’errore! Forse non saranno in grado di confutare, secondo le regole della dialettica, i sofismi dell’eresia o dell’incredulità; ma poiché sono impregnati delle verità dell’insegnamento cattolico, capiscono che non devono discostarsene in nulla! Da dove viene in loro una tale certezza sulle cose della fede? Dai mezzi naturali della conoscenza per l’uomo: lo studio, la riflessione? No, ma dal dono dell’intelletto. – Leggiamo nella vita di Santa Giovanna Chantal che un giorno, all’età di cinque anni, giocava nell’ufficio del padre, quando scoppiò una discussione tra il presidente Frémiot e un gentiluomo protestante venuto a trovarlo. Si discuteva della Santa Eucaristia. Il signore protestante diceva che quello che gli piaceva di più della religione riformata era che negava la presenza reale di Nostro Signore nel Santissimo Sacramento. A queste parole, la santa bambina non poté trattenersi: ella si avvicina vivacemente al protestante e si mette a fissarlo con uno sguardo accigliato: « Monsignore – gli disse – dovete credere che Gesù Cristo è nel Santissimo Sacramento perché Egli lo ha detto; se non lo credete, lo ritenete un bugiardo ». Il tono con cui parla stupisce il protestante, che inizia a discutere con lei; ma ella lo ferma subito con la saggezza delle sue risposte, e nello stesso tempo, con l’ardore della sua fede, ed incanta tutti i presenti. Imbarazzato dalle sue vivaci rimostranze, il signore protestante volle porre fine alla discussione come si conclude con i bambini: gli presenta dei dolcetti. Ma la piccola subito li prende dal grembiule e, senza toccarli, li getta nel fuoco, dicendo: « Guardate, monsignore, è così che tutti gli eretici bruceranno nelle profondità dell’inferno, perché non credono a ciò che il Signore ha detto. »

III.

Se ora, passando all’ordine pratico, chiediamo all’angelico Dottore in cosa consista il modo umano di agire proprio delle virtù, per esempio della prudenza, ed in cosa si distingua dal processo sovrumano che caratterizza il dono corrispondente, quì il dono del Consiglio, la sua risposta non sarà meno netta né meno precisa. Che si tratti della scelta di uno stato di vita o di ogni altra determinazione importante da prendere, ecco come procede la prudenza. Essa si occupa delle vie e dei mezzi convenienti per ottenere il fine prefissato, e giudica quali siano i migliori e ne prescrive l’applicazione. A mo’ di indagine, il modo umano consiste nell’esaminare tutto alla luce della ragione o della fede, soppesare i pro e i contro, studiarne le attitudini, le attrattive, le disposizioni, prevedere il futuro secondo quanto accade abitualmente in situazioni simili, consultare persone prudenti, pregare. In Inventione, MODUS HUMANUS est quod procedatur inquirendo et conjecturando ex his quæ sient accidere (S. Th., III Sent., dist. XXXIV, q. 1, a. 2). Poi arriva il turno del giudizio, e infine quello del comandamento, che è il principale atto di prudenza. Ma non è raro che la prudenza umana, a causa di circostanze eccezionali o particolarmente difficili, si trovi in difficoltà. Si ha un bel riflettere, consultare, studiare la questione da tutte le parti, non possiamo andare fino in fondo, né possiamo formulare una risoluzione ferma e precisa. Che cosa dobbiamo fare in queste circostanze, quando la prudenza è muta, e la ragione è disperata? Ciò che fece Re Josaphat quando, in una situazione simile, di fronte a una moltitudine di Moabiti, Ammoniti e Siriani che erano uniti contro di lui, e non sapendo da che parte stare, si voltò verso il cielo e pregò: “Signore, non sapendo quello che dobbiamo fare, tutto quello che dobbiamo fare è guardare a te: Cum ignorremus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui ut oculos nostros dirigamus ad te (II Paralip. XX, 12). Ed ecco, lo Spirito del Signore si posò improvvisamente su di un profeta, che venne a dire al re e al suo popolo da parte di Jeowah: « Non temete, non vi spaventi questa moltitudine; la battaglia non è affar vostro, ma di Dio…. Domani camminerete contro di loro e il Signore sarà con voi: Nolite timere, ne paveatis hanc multitudinem; non est enim vestra pugna, sed Dei…. Cras egrediemini contra eos, e Dominus erit vobiscum (II Paralip. XX, 15-17). “Ora, se allo stesso modo, in una simile occasione, un Cristiano ricorre, con fiducia, a Colui che non rifiuta mai il suo aiuto nelle cose necessarie o utili alla salvezza, e se ne riceve ispirazione che pone fine alle sue perplessità e gli insegna con una sorta di certezza ciò che deve fare, questo è al di sopra del modo umano e l’effetto del dono del Consiglio. Sed quod homo accipiat hoc quod agendum est, quasi per certitudinem a Spiritu Sancto edoctus, SUPRA HUMANUM MODUM EST; et ad hoc perficit donum consilii (S. Th., III Sent., dist. XXXIV, q. 1, a. 2). Così, nelle cose che non vanno oltre la portata della ragione, è alla prudenza acquisita o infusa che spetta guidare l’uomo nella scelta e nell’uso dei mezzi (S. Th., Ia-IIæ, q. LII, a. 1, ad. 1).. Trascurare poi di esaminare da soli ciò che sia opportuno dire o fare, con il pretesto dell’abbandono alla Provvidenza, sarebbe tentare Dio (S. Th., IIa-IIæ, q. LIII, a. 4, ad 1). Ma poiché la ragione umana è incapace di comprendere tutti i casi particolari e contingenti che possano sorgere, – dal che deriva che « i pensieri dei mortali sono timidi e le loro previsioni incerte » – per non essere privati di consiglio in materia di salvezza, dove la prudenza non è più sufficiente, l’uomo deve essere guidato e diretto da Colui che sa tutto; così come nelle cose umane, quando non si ha abbastanza luce per trattare un caso, si ricorre ai consigli di persone più illuminate. (S. Th., Ia-IIæ q. LXVIII, a. 3, ad 2). – Questa direzione superiore nell’ordine della salvezza si realizza attraverso il dono del Consiglio, da cui le parole del Salmista: « Il Signore è la mia guida, nulla mi mancherà: Dominus regit me, et nihil mihi deerit » (Ps. XXII-1). Ma in questo caso, l’uomo non deve esaminare e giudicare da solo ciò che sia opportuno fare, lo Spirito Santo si incarica di questa cura, e l’uomo deve solo prestarsi obbedientemente alle sue ispirazioni; perché – secondo l’osservazione di san Tommaso – è il motore, non lo strumento, che deve giudicare e comandare. Tuttavia, in materia di doni, è lo Spirito Santo, non la ragione umana, che è la forza motrice, essendo l’uomo più passivo che attivo, strumento e non causa principale: strumento, però, che non può essere considerato inerte, perché attivo e libero, attivo in quanto libero, collaborando liberamente con la mozione divina. (S. Th., Ia IIæ q. LXVIII, a. 3, ad a. 1). – La differenza nel modo di agire che abbiamo appena visto tra la prudenza e il dono del Consiglio, si trova allo stesso modo tra le altre virtù e i doni che le perfezionano; ad ogni virtù corrisponde infatti un dono particolare che la aiuta e la fa operare a volte in modo sovrumano. Ciò è particolarmente vero per la fortezza ed il dono che porta lo stesso nome. – La caratteristica della virtù della fortezza è quella di rafforzare l’anima e farle superare tutti gli ostacoli che si incontrano nella pratica del bene, nonostante i pericoli e persino la morte stessa. Se mi chiedete qual sia il suo modo naturale per agire, vi risponderò con San Tommaso che esso consiste nell’affrontare le difficoltà fino all’estensione delle forze umane, pensatis viribus propriis et secundum earum mensuram (S. Th. III Sent., dist. XXXIV, q. 1 a.2); andare oltre, intraprendere con il proprio movimento un’opera che superi le proprie forze, non sarebbe più virtù, ma incoscienza, così come rimanerne al di sotto, per difetto il coraggio, sarebbe un segno di pusillanimità. Ma che, in un incontro particolare, spinto da un istinto superiore, l’uomo prenda come misura delle sue azioni, non più le proprie forze, ma la potenza divina, elevandosi a cose manifestamente superiori alle sue energie native, ed affronti pericoli che non è in grado di superare, affidandosi all’aiuto divino, è al di sopra del modo umano ed effetto del dono della fortezza. -Sarebbe facile continuare questo parallelo e mostrare nel dettaglio quale sia il modo umano di agire specifico delle diverse virtù, e come si differenzi dal modo speciale di operare mediante i doni; ma forse sarebbe meglio limitarsi ad indicare in caratteri generali ciò che costituisce la divergenza di processo tra gli uni e le altre. – Negli atti che emanano da virtù, acquisite o infuse, l’uomo agisce in modo conforme alla sua condizione umana, cioè con il proprio movimento, in virtù della propria iniziativa personale. Dopo aver riflettuto, deliberato e, se necessario, preso consiglio, egli si porta al bene per libera scelta, per propria determinazione, senza escludere, naturalmente, la mozione ordinaria di Dio che opera internamente in qualsiasi agente libero o naturale come causa prima: non tamen exclusa operatione Dei, qui in omni natura et voluntate intérius operatur1. (S. Th. Ia IIæ, q. LXVIII, a. 2). Al contrario, egli agisce, sotto l’influenza dei doni, ma non è più da se stesso che opera, ma un impulso interiore onnipotente, al quale egli si presta tuttavia volontariamente, lo spinge a fare questa o altra cosa il cui pensiero gli sia stato improvvisamente ispirato. Qui l’uomo è più passivo che attivo, anche se non manca la sua attività personale, sotto forma di consenso e di libera collaborazione, perché Dio muove ogni essere in modo conforme alla sua natura (S. Th. IIa IIæ, q. LII, a. 2 ad 1). -Sant’Agostino ha descritto molto bene questa seconda modalità d’azione quando, a proposito delle parole dell’Apostolo: « Tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio, questi sono i figli di Dio: Quicumque Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei » (Rom. VIII, 14), egli sottolinea che lo Spirito Santo « li muove per farli agire, non perché rimangano inerti e puramente, passivi: Aguntur enim ut agant, non ut ipsi nihil agant » (S. Aug. De gest, Pelag. C. III, n. 5). Agiscono dunque, ma per far emergere il particolare istinto che li fa agire, l’Apostolo san Paolo dice che sono mossi e azionati dallo Spirito di Dio. Ora, « essere mossi o azionati è più che essere semplicemente guidati o diretti; perché colui che è guidato fa pure qualcosa; egli è precisamente diretto in modo che agisca correttamente. Ma chi è mosso o attivato sembra a malapena fare qualcosa da se stesso; eppure la grazia del Salvatore agisce così efficacemente sulla nostra volontà che l’Apostolo non ha paura di dire: Tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio, questi sono i figli di Dio » (Rom., VIII, 14). E la nostra volontà non saprebbe fare un uso migliore della propria libertà, che abbandonandola all’impulso di Colui che non può fare il male …. » (Rom. VIII, 14 – S. Aug. De Gestius Pel. C. III, n. 5). La Scrittura e la vita dei Santi contengono un gran numero di fatti in cui questo impulso divino è visto in esercizio. Così si dice in Luca che « Gesù è stato spinto nel deserto dallo Spirito Santo: Agebatur a Spiritu in desertum » (Luc. IV, 1). Allo stesso modo il vecchio Simeone, che aveva ricevuto dallo Spirito Santo la promessa che non sarebbe morto senza aver visto prima il Cristo del Signore, si sentiva ispirato a venire al Tempio, venit in Spiritu in templum, (Luc. II, 25) nel momento in cui Maria e Giuseppe si sono presentati lì per adempiere le prescrizioni della legge nella persona del Bambino Gesù. – Un fatto ci mostrerà in modo impressionante la differenza nel modo di agire che distingue le virtù dai doni. Sotto la persecuzione di Settimio-Severo, una giovane schiava di nome Felicita era appena stata condannata alle bestie feroci con altri Cristiani. Ella era prossima a partorire, e poiché si avvicinava il giorno del supplizio, Félicita era desolata al pensiero che la sua gravidanza avesse potuto ritardare il suo supplizio, perché la legge vietava l’esecuzione di una donna incinta. Anche gli altri martiri si affliggevano di lasciarla indietro. – Tre giorni prima della data fissata per il combattimento, tutti pregavano per la sua pronta liberazione. Non appena finito, la colsero i dolori. Mentre si lamentava, una delle carceriere le disse: « Se in questo momento non puoi sopportare le sofferenze, come sarà quando sarai straziata dalle bestie? Sarebbe quindi molto meglio sacrificare agli dei. » Al che, questa donna generosa diede questa bella risposta: « Oggi sono io che soffro; ma allora sarà un Altro in me che soffrirà per me, perché anch’io soffrirò per Lui. »

IV.

Distinti dalle virtù per il loro modo di agire, i doni lo sono ancora per una regola che serve da misura dei loro atti. La regola delle virtù acquisite è la ragione umana perfezionata dalla prudenza naturale; quella delle virtù infuse, la ragione illuminata dalla fede e diretta dalla prudenza soprannaturale; per questo si definisce la virtù: un’abitudine che ci inclina a vivere con rettitudine secondo la regola della ragione: qua recte vivitur secundum regulam rationis (S. Th., Ia IIæ, q. LXVII, a. 1, ad 3). Quanto ai doni dello Spirito Santo, queste perfezioni superiori, alliores perfectiones (Ibid. in corp. art.) che Dio ci dà in vista della sua mozione, in ordine ad motionem ipsius (Ibid. ad. 3), i loro atti non hanno altra regola che l’ispirazione divina e la saggezza di Colui che è lo Spirito di verità. (S. Th. III Sent. Dist. XXXIV, q. 1 a. 3) – Non è quindi raro che « l’ispirazione divina spinga l’uomo a delle opere che vanno oltre i limiti ordinari della ragione, quando è illuminato dalla fede. Queste opere sono buone di una bontà superiore; non sono temerarie perché hanno Dio stesso come consigliere e sostegno; esse sono giustificate da questa ragione superiore per cui Dio, quando agisce in questo modo, non è obbligato a restare entro i limiti che l’imperfezione naturale dell’uomo lo costringe a rispettare. Per tutte queste ragioni esse soddisfano più del necessario i dati della prudenza. Tuttavia, la prudenza ordinaria, anche la cristiana, non permetterebbe loro di essere intraprese o consigliate. È soprattutto in queste opere che sono in gioco i doni dello Spirito Santo. » Così quando Santa Dorotea, condotta al supplizio e interrogata da un avvocato di nome Teofilo, che, avendola sentita parlare del paradiso del suo Sposo, le disse scherzosamente: « Vieni, sposa di Cristo, mandami dei fiori o delle rose dal Paradiso di tuo marito », rispose subito: « Certamente lo farò »: da dove ha ottenuto tale assicurazione? Avrebbe potuto parlare in questo modo, secondo le leggi della prudenza cristiana? Non si esponeva ella alla tentazione di Dio contando su di un miracolo che Egli non era tenuto ad operare, o a screditare la Religione Cristiana, se la promessa che aveva appena fatto non fosse stata mantenuta? Eppure la giovane vergine risponde senza esitazione: « Certamente lo farò: Plane hoc faciam. » E l’evento gli diede subito ragione. Perché lo Spirito Santo le aveva suggerito la sua risposta e, senza esitazione, senza ulteriori riflessioni, aveva obbedito docilmente all’ispirazione divina, secondo questa parola del profeta: « Il Signore mi ha aperto l’orecchio per farmi sentire la sua voce; qualunque cosa mi dica, non resisto; qualunque difficoltà si presenti, non torno indietro. » – Allo stesso modo, quando il Beato Enrico Suso, dell’Ordine di San Domenico, incise profondamente sul suo petto il nome di Gesù e compì macerazioni che rivoltano la nostra delicatezza; quando Santa Apollonia, minacciata dai pagani di essere bruciata viva se non rinunciava a Gesù Cristo, preveniva i suoi carnefici e si gettava nelle fiamme; quando gli stiliti e tanti altri Santi abbracciavano una vita che sembrava una sfida perpetua alla natura, si comportavano secondo le regole della prudenza cristiana? Certo che no! Eppure i miracoli compiuti a conferma della loro santità sono lì a dimostrarci che, agendo in questo modo, hanno obbedito ad un impulso divino. Tutti questi eroismi di fede, di dolcezza, di forza, di pazienza, di carità, di cui l’agiografia cristiana ci fornisce il commovente racconto; le straordinarie opere intraprese per la gloria di Dio o la salvezza del prossimo; le manifestazioni più alte ed eccellenti della vita spirituale, non sono altro che gli effetti dei doni dello Spirito Santo. Partendo da un principio superiore alle virtù, non sorprende che esse vadano oltre la misura delle virtù? Ecco perché alcuni teologi dicono che i doni sono delle perfezioni che dispongono l’uomo ad atti più elevati, più eccellenti di quanto non lo siano generalmente gli atti di virtù: et hoc est quod quidam dicunt quod dona perficiunt hominem ad altiores actus quam sint actus virtutum (S. Th., Ia IIae, q. LXVII1, a. 1). – E, lungi dall’impugnare questa opinione, san Tommaso dichiara, in un altro passaggio, che è quella che sembra più conforme alla verità: Et hæc opinio inter omnes vera videtur. (S. Th., III Sent., dist. xxxiv, q. I, a. 1). – Questo significa che i doni hanno un oggetto distinto da quello delle virtù, e che entrano in gioco solo quando si tratta di opere eroiche o straordinarie? Se così fosse, sarebbero adatte solo ai grandi Santi, agli Apostoli, ai martiri, alle anime generose pronte a fare ogni sacrificio per avanzare sulla via della perfezione, mentre sarebbero quasi inutili per la moltitudine immensa di Cristiani che vivono nella giustizia senza fare azioni eclatanti. Quanti in effetti sono salvati dalla semplice pratica dei comandamenti e dalle opere ordinarie della vita cristiana! A che serve dunque che gli habitus debbano praticarsi solo raramente, in casi eccezionali, e chi rimarrebbero più spesso nello stato di forze dormienti e inattive? Ora, è l’insegnamento unanime dei Dottori e dei maestri della vita spirituale che i doni dello Spirito Santo siano la sorte comune di tutti i giusti, senza escludere i più umili; e San Tommaso li dichiara necessari alla salvezza (S. Th., Ia-IIæ, q. LXVIII, a. 2). – Come non riconoscere, dunque, che gli atti eroici e le eminenti opere di perfetta santità, pur costituendo il dominio principale dei doni, non possano essere tuttavia considerati come oggetto adeguato e come il limite estremo della loro sfera di influenza? Così, pur ammettendo che « i doni superano la comune perfezione delle virtù >>, il santo Dottore sottolinea che questo non è quanto al genere delle opere, nel modo in cui i consigli prevalgono sui precetti, ma nel modo in cui operano, in quanto dispongono l’uomo a ricevere la mozione di un Agente superiore: Dona excédant communem perfectionem virtutum, non quantum ad gênas operum, eo modo quo consilia præcedunt præcepta, sed quantum ad modum opérandi secundum quod movetur homo ab altiori principio. » (S. Th., 1a IIae, q. LXVIII, a. 2, ad I). Non sarebbe quindi possibile, senza allontanarsi dal pensiero del principe della teologia, assegnare alle virtù e ai doni domini completamente separati, riservare loro una sorta di opera speciale che supererebbe in perfezione l’oggetto materiale di questi. Al contrario, non c’è alcuna virtù sulla quale l’uno o l’altro dono non possa essere chiamato ad esercitare in un dato momento il suo modo sovreminente di operare, così come non ci sono forze umane o facoltà suscettibili di essere il principio degli atti umani, che non possano essere attivati dallo Spirito Santo e perfezionati dai suoi doni (S. Th., Ia Ilæ, q. LXVIII, a. 4.). In breve, il campo d’azione dei doni si estende fino a quello delle virtù; ma se entrambi hanno la stessa materia, si differenziano, come abbiamo detto, sia nel loro modo d’azione che nella regola che serve come misura delle loro azioni; per questo il loro oggetto formale non è lo stesso.

V.

Le considerazioni che precedono sulla natura e la distinzione dei doni e delle virtù hanno già chiarito i rispettivi ruoli nell’economia soprannaturale. Tuttavia, la questione non è stata affrontata direttamente fino ad ora; è giunto il momento di farlo e di indagare su quale sia questo ruolo. Secondo il giudizio dell’Angelico Dottore, questo consisterebbe, per le virtù, nel mettere le nostre potenze appetitive in uno stato di pronta obbedienza alla ragione, e per i doni nel disporre i giusti a seguire docilmente le ispirazioni dello Spirito Santo: Virtutes morales habitus quidam sunt, quibus vires appetitivæ disponuntur ad prompte obediendum rationi….. Dona Spiritus Sancti Sancti sunt quidam habitas quibus homo perficitur ad obediendum Spiritui Sancto (S. Th. Ia IIæq. XXXVI, ad. 3). – Ridotta in questi termini e considerata solo nella sue grandi linee, la dottrina relativa alle particolari funzioni delle virtù e dei doni ha facilmente raccolto tutti i suffragi; ma non appena si è trattato di chiarirla ulteriormente, l’accordo è scomparso e le opinioni si contrastarono. – Così alcuni teologi sostengono che le virtù dispongono « solo ad obbedire alla ragione, ad agire in conformità ad essa, e non a seguire l’ispirazione divina »; il ruolo dei doni sarebbe quello di perfezionare l’uomo « in tutto ciò che egli deve fare sotto l’impulso, sotto l’ispirazione dello Spirito Santo ». E poiché non c’è alcuna azione della creatura in cui il moto divino non sia associato all’attività umana, essi concludono che le virtù e i doni entrano in esercizio tra i giusti in ogni atto della loro vita soprannaturale. Essi ragionano così: « Le virtù dispongono l’uomo a seguire l’impulso della ragione giusta; i doni lo dispongono a seguire quello di Dio o dello Spirito Santo. Tuttavia, questo doppio impulso è necessario negli atti ordinari di virtù, dal più elevato al più infimo. » È quindi necessario riconoscere in ogni atto soprannaturale, anche il più semplice, l’esercizio delle virtù e dei doni. – San Tommaso vede le cose in modo diverso. A suo avviso, pur avendo come ufficio quello di preparare l’anima a seguire il movimento e la direzione della ragione senza resistenza, le virtù la dispongono ancora, di conseguenza, a seguire l’impulso divino, almeno quell’impulso ordinario e comune che Dio non rifiuta a nessuna creatura desiderosa di usare ed attuare i principi di attività che in essa risiedono. Perché, secondo l’osservazione del Santo Dottore, per il fatto stesso che l’uomo sia ben disposto verso la propria ragione, è anche ben disposto verso Dio: Quia per hoc quod homo bene se habet circa rationem propriam, disponitur ad hoc quod se bene habeat in ordine ad Deum (S. Th., Ia IIæ, q. XXXIV, a. 8, ad 9). Per quanto riguarda i doni, la loro specifica funzione, il loro particolare ruolo è quello di preparare colui che li possieda a ricevere in modo connaturale non ogni specie di mozione divina, ma solo alcuni impulsi speciali designati come ispirazioni, distinti dello Spirito Santo, e di far compiere all’uomo atti fuori dal comune, se non per il loro oggetto materiale, almeno per il loro modo di produzione e dalla norma che serve come loro misura: Dona sunt quædam perfectiones hominis, quibus homo disponitur ad hoc quod bene sequatur INSTINCTUM Spiritus Sancti (S, Th., 1a IIæ, q. LXVIII, a. 3). Cum dona sint ad operandum SUPRA HUMANUM MODUM, oportet quod donorum operationes mensurentes ex altéra régula quam sit régula humanæ virtutis, quæ est ipsa Divinitas participata suo modo. (S. Th. III Sent. Dist. XXXIV, q. 1, a. 3). – Per mettere questa verità in tutta la sua luce, non sarà fuori luogo ricordarci che possiamo distinguere una triplice mozione divina: la prima, proporzionata alla natura, e data in vista delle operazioni naturali; è la mozione con cui Dio opera in qualsiasi agente naturale o libero, qua Deus operatur in omni operante, come prima causa, e di cui San Tommaso prova la necessità nella Summa Theologica (I p., q. 105, a. 5). La seconda, soprannaturale e proporzionata alla grazia, ci è concessa da Dio per farci compiere opere salutari; poiché, per quanto perfetta sia o si supponga essere una creatura, anche se possiede in grado eminente la grazia santificante e le virtù infuse, ella non è in grado di passare dalla potenza all’azione, se non in virtù della mozione divina, che qui non si distingue dalla grazia attuale: Nulla res creata potest in quemcumque ætum prodire, nisi virtute motionis divinæ (S. Th., Ia IIæ, q. CIX, a. 9). – La terza ed ultima è una mozione molto speciale sotto l’influenza della quale l’uomo è più passivo che attivo, magis agitator quam agat, secondo questa parola dell’Apostolo: « Tutti coloro che sono mossi e attuati dallo Spirito Santo, questi sono i figli di Dio: Quicumque Spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei (Rom. VIII, 14) ». Su questo san Tommaso sottolinea che « essere mossi o attivati è come essere messo in moto da una sorta di istinto superiore: Illa enim agi dicuntur, quæ quodam superiori instinctu moventur. Così si dice di animali, non che non agiscono da se stessi. Si dice quindi che gli animali agiscano, non come se agissero con il proprio movimento, ma spinti dall’istinto della natura: Unde de brutis dicimus quod non agunt, sed aguntur, quia a natura moventur, e non ex proprio motu, ad suas actiones agendas. Ora, qualcosa di simile accade nell’uomo spirituale che è inclinato a certi atti non dal movimento del suo libero arbitrio, ma principalmente dallo Spirito Santo: Similiter autem homo spiritualis non quasi ex motu propriæ voluntatis principaliter, sed ex instinctu Spiritus Sancii inclinatur ad aliquid. » (S. Th., in Rom. VIII, 14, lect. 3). E per non abusare del paragone che ha appena fatto, l’angelico Dottore si affretta ad aggiungere che questo impulso dello Spirito Santo non esclude in alcun modo la spontaneità, o addirittura la libertà delle loro azioni, nei giusti, ma è l’indicazione che il movimento stesso della loro volontà e del libero arbitrio è causato dallo Spirito Santo, seguendo questa parola dell’Apostolo: « è Dio che opera in noi il volere ed il compierlo. – Non tamen per hoc excluditur quin viri viri spirituales per voluntatem et liberum arbitrium operentur, quia ipsum motum voluntatis et liberi arbitrii Spiritus Sanctus in eis causat, secundum illud Philip, II, 13; Deus est qui operatur in nobis velle et perficere (Ibid.). Il primo tipo di moto divino attiva le nostre forze naturali, sia da sole, sia perfezionate dalle virtù acquisite, e con esse diventa il principio degli atti moralmente buoni. Il secondo mette in pratica le virtù infuse, e ci fa compiere atti soprannaturali, almeno quelli in cui è conservato il nostro modo naturale di agire. Quanto al terzo, è specifico dei doni, ed è sempre un impulso speciale avente come termine opere sovreminenti in qualche ambito, cum donum elevet ad operationem quæ est supra humanum modum (S. Th., m Sent., dîst. XXXIV, q. 1, a. 2), opere in cui l’anima umana opera come strumento dello Spirito Santo, ed è quindi più passiva che attiva: In donis Spiritus Sancti mens humana non se habet ut movens, sedmagis ut mota (S. Th., IIa IIæ, q. LII, a. 2, ad 1). – Nei primi due casi, il moto divino si nasconde dietro le nostre facoltà, che fa sì che vengano esercitate nel rispetto del loro normale gioco. Secondo la felice espressione di Papa Pio VI nella bolla Auctorem fidei, ci fa compiere gli atti ai quali ci siamo determinati liberamente: facit ut faciàmus (Bulla Auctorem fidei, Prop. 21). È il moto ordinario e comune sotto l’influenza del quale si compiono gli atti emanati dalle virtù. – Molto diversa è la mozione specifica per i doni. Questa, infatti, impedisce le nostre deliberazioni, anticipa i nostri giudizi, e ci porta in un modo quasi istintivo ad opere che non avevamo pensato e che possiamo veramente chiamare sovrumane, sia perché superano le nostre forze, sia perché avvengono al di fuori del modo e dei processi ordinari della natura e della grazia. È l’impulso che viene da Dio come Agente superiore, sicut a quadam superiori potentia, (S. Th., I* II”, q. LXVIII, a. 4) e che, per essere ben accolto, richiede disposizioni molto particolari. Infatti, è comprensibile che, per preparare l’anima a seguire prontamente questi straordinari impulsi per mezzo dei quali lo Spirito Santo spinge le anime ad atti che sono principalmente sotto il suo controllo e che avvengono al di fuori delle regole comuni, sono qui necessarie particolari perfezioni, superiori alle virtù, altiores perfectiones (Idem a. 1), i doni, in una parola. Il mobile non dovrebbe essere in relazione armoniosa con il suo motore? Manifestum est quod ad altiorem motorem oportet majori perfectione mobile esse dispositum (Idem a. 8). Ma quando si tratta di opere ordinarie e comuni, alle quali l’uomo si dedica da se stesso, con il proprio movimento, come non ammettere con san Tommaso che la stessa abitudine che inclina la volontà a seguire l’impulso della retta ragione lo disponga ugualmente a ricevere il moto divino: ad esempio, che la stessa virtù della fortezza o della temperanza che ammorbidisce la nostra volontà al giogo e all’impero della ragione, la renda allo stesso tempo docile al moto divino, inclinandolo a compiere le sue azioni nelle circostanze ordinarie della vita? – Non è forse l’essenza stessa dell’habitus operativo ad avere il potere che esso perfeziona nell’atto, in modo che dipenda dalla volontà usarne a piacimento, secondo le parole di San Tommaso: Habitus est quo quo quis utitur cum valuerit? (S. Th., Ia IIæ, q. L, a. 5). Inoltre, chiunque abbia una buona abitudine, non solo il giusto in cui si trovano i doni dello Spirito Santo con le virtù infuse, ma lo stesso peccatore, o almeno quello che abbia conservato la fede e la speranza, può compiere gli atti quando lo giudica opportuno, e in modo connaturale, anche in assenza dei doni. – Se fosse altrimenti, se dovesse preparasi l’anima giusta a ricevere fedelmente la mozione divina in tutto ciò che è soprannaturale e a cui i doni sono ordinati, non vediamo perché non ci dovrebbero essere, nell’ordine puramente naturale, delle perfezioni simili ai doni dello Spirito Santo, e destinate a renderci docili al moto divino, così come vi sono virtù acquisite che dispongono della facoltà di obbedire alla ragione; perché infine, nell’ordine della natura come in quello della grazia, obbediamo ad un doppio motore: la ragione e Dio. Tuttavia, per quanto ne sappiamo, nessuno ha mai parlato di questo tipo di perfezioni. – Concludiamo quindi che: Dio ci muove sia con le virtù che con i doni, ma in modi diversi: in modo conforme alla nostra natura mediante le virtù, in un modo superiore attraverso i doni: Virtutes perficiunt ad actus modo humano, sed dona ultra humanum modum. (S. Th., III Sent, dist. XXXIV, q. 1, a. 1). Finché si tratta di operare il bene in modo umano, secondo le procedure ordinarie e le regole della natura e della grazia, non è richiesta l’azione dei doni e le virtù sono sufficienti: le virtù acquisite, se si tratta di un’opera moralmente buona nell’ordine naturale; le virtù cristiane o infuse, se si tratta di un atto salutare. È solo nei casi in cui l’uomo debba comportarsi in modo superiore al modo ordinario, praticare la virtù in misura eroica o in circostanze particolarmente difficili; o quando si tratti di corrispondere come strumento libero ma docile a qualcuno di quegli impulsi insoliti che vengono da Dio come agente superiore, secondum quod movetur homo ab altiori principio, (S. Th., Ia IIæ, q. LXVIII, a. 2, ad 1) che i doni diventano necessari ed entrano in esercizio. Una comparazione completerà il nostro pensiero. Se un Lacordaire o un Montalembert, diventando maestri di scuola, si abbassano al punto di insegnare ai bambini l’a, b, c, sarà necessario che abbiano ricevuto una preparazione speciale per poter seguire le loro lezioni? No, per niente. Non appena questi illustri maestri, molto al di sopra di un normale pedagogo, si limitano ad insegnare le basi della lingua, tutti possono capirle. Sarebbe diverso se, invece di dare al loro giovane pubblico un’istruzione elementare, questi grandi oratori pretendessero di far loro conoscere tutti i segreti dell’eloquenza!

VI.

Se questo è il ruolo dei doni, se il loro scopo proprio e speciale è quello di prepararci a seguire obbedientemente le ispirazioni divine, gli impulsi speciali e straordinari dello Spirito Santo nelle cose dove il moto della ragione è insufficiente, come possiamo affermare che sono necessari alla salvezza? Come possiamo dimostrare che i fedeli, la cui vita si muove nell’orbita di una virtù comune, abbiano davvero bisogno dei doni per raggiungere il loro ultimo fine? Sembra che, con le virtù teologali che le dispongono bene in relazione alle cose divine, con le virtù morali infuse che producono un effetto simile in relazione alle cose umane, possiedano già tutto ciò che è necessario per ottenere la salvezza. Conoscono il termine a cui indirizzare la loro vita, possiedono le forze soprannaturali per lottare per esso, di cosa hanno bisogno di più? Il moto speciale e la direzione di colui di cui il Salmista ha parlato quando ha detto: « Il tuo Spirito che è buono, o Signore, mi condurrà nella terra della vera giustizia » (Ps. CXLII, 10). Infatti, nessuno può raggiungere l’eredità della patria celeste se non sia diretto e guidato dallo Spirito Santo: Quia scilicet in hæreditatem illius terras beatorum nullus potest pervenire nisi moveatur et deducatur a Spiritu Sancto (S. Th., Ia. IIæ, q. XLVIII, a. 2). – Se l’uomo non avesse altro fine che quello che risponde alle esigenze della sua natura, potrebbe, con le sue energie nativee e l’aiuto ordinario che la Provvidenza non rifiuta mai di dare alle cause seconde per l’esercizio della loro attività, andrebbe da solo verso il termine del suo destino. Se, però, Dio si degna di venire ancora in suo aiuto con una mozione ed un impulso speciale, per especialem instinctum, sarebbe l’effetto di una bontà veramente sovrabbondante che va volentieri oltre il necessario, e non è il segno di un bisogno a cui sia indispensabile provvedere: Si tamen etiam in hoc homo adjuvetur a Deo per specialem instinctum, hoc erit superabundantis bonitatis (Idem). Ma perché è piaciuto a Dio chiamarci ad un fine che supera assolutamente le forze e le esigenze della natura, e poiché la ragione stessa, pur perfezionata dalla fede e dalle altre virtù teologali, non è in grado di condurci a questo felice termine, abbiamo bisogno della direzione di una guida più illuminata, dell’aiuto di un motore più potente, e di conseguenza dei doni divini che hanno precisamente come loro scopo il renderci flessibili e docili alle ispirazioni dall’alto: Sed in ordine ad finem ultimum supernaturalem….. non sufficit ipsa motio rathonis, nisi adsit instinctus et motio Spiritus Sancti….. E ideo ad illum finem consequendum necessariun est homini habere donum Spiritus Sancti (S. Th., Ia. IIæ, q. LXVIII, a. 2). Da dove viene questa impotenza della ragione? Il difettoso possesso delle virtù teologali che caratterizza lo stato del cammino, e l’insufficienza delle virtù morali per resistere in ogni caso agli attacchi talvolta così improvvisi e così vivaci del demone, del mondo e della carne. – Chiunque, infatti – nota san Tommaso – possiede perfettamente una natura, una forma, una virtù, insomma un principio qualunque di operazione, può, con la mozione ordinaria di Dio che opera internamente in qualsiasi agente naturale o libero, agire da solo in questo ambito; ma chi possiede solo imperfettamente una fonte di attività non gli è bastante questa per agire, ma ha bisogno di aiuto estraneo, di una direzione, di una mozione speciale. (S. Th., Ia Iæ, q. LXVIII, a. 2). Così uno studente di medicina, un interno degli ospedali, non ancora pienamente istruito, non si avventura, se è prudente, ad intraprendere da solo e senza l’assistenza del suo maestro, un’operazione delicata che potrebbe portare a gravi conseguenze, mentre un medico o chirurgo incaricato, una volta che ha pienamente posseduto la sua arte, può operare da solo, anche, senza bisogno di direzione o assistenza (Ibid). Il capitano di una nave, che viaggia in ambienti sconosciuti, non si avventura nell’entrare da solo in un porto di difficile e pericoloso accesso, ma porta a bordo un pilota esperto che ha familiarità con i passi che conducono alla rada. Tuttavia, questa è proprio la condizione attuale dell’uomo in relazione al suo fine ultimo soprannaturale. Avendo solo allo stato imperfetto i principi delle operazioni soprannaturali, cioè le virtù cristiane, e in particolare le tre virtù teologali – perché è solo imperfettamente che conosciamo e amiamo Dio – è impossibile raggiungere il porto della salvezza senza un aiuto speciale, senza un particolare impulso ed un aiuto dello Spirito Santo.. In ordine ad finem ultimum supernaturalem…., non sufficit ipsa motio rationis, nisi desuper adsit istinctus et motio Spiritus Sancti…..; quia scilicet in hæreditatem illius terræ beatorum nullus potest pervenire nisi moveatur et deducatur a Spiritu Sancto.. E poiché è necessario questo speciale impulso divino, sono necessari di conseguenza i doni che dispongono a riceverlo. Et ideo ad illum finem consequendum necessarium est homini habere donum Spiritus Sancti (S. Th., Ia IIæ, q. LXVIII, a. 2) – Non è che, anche nell’ordine della Grazia, l’uomo non sia in grado di agire da solo e con il proprio movimento in qualsiasi incontro. Essendo informato, anche se in modo difettoso, dalle virtù teologali, la sua ragione può benissimo, è vero, permettergli di compiere, con l’aiuto ordinario della grazia, più di un atto salutare; essa può cominciare a portarla sulle sponde eterne; ma perché non è in suo potere né il sapere tutto ciò che sia importante sapere, né di compiere tutto ciò che sarebbe utile o necessario fare (Ibid. ad 3); perché essa non possiede, nelle virtù acquisite o infuse, se non solo un insufficiente rimedio contro l’ignoranza, l’ottusità, la durezza del cuore e le altre miserie della nostra natura, non è in grado di superare efficacemente tutti gli ostacoli, di superare tutte le difficoltà che possano sorgere, e di condurci definitivamente in cielo senza una speciale assistenza, e quindi senza i doni dello Spirito Santo. – Quante volte, nel corso della sua vita, un Cristiano si trova di fronte a certe gravi evenienze, ad importanti risoluzioni da prendere, ad una scelta di vita da fare, ai comportamenti da seguire in questo o in quel caso, senza poter sapere esattamente cosa sia opportuno per la sua eternità! È quindi necessario che Colui che sa tutto e può fare tutto si incarichi Egli stesso di guidarci e proteggerci (S. Th., Ia IIæ, q. CIX, a. 9). – Inoltre, la salvezza a volte richiede delle opere difficili. Sia un funzionario che non può compiere i suoi doveri religiosi senza essere visto male dai suoi capi e senza esporsi nell’incorrere in loro disgrazia. Se fosse solo, affronterebbe il pericolo con maggior coraggio; ma è sostegno di famiglia, e la sua funzione è la sua unica risorsa. Siano coniugi che, per non lasciarsi trascinare dalla corrente che ne trasporta tanti altri, hanno bisogno di un’energia insolita per essere fedeli fino alla fine dei gravi doveri che impone il matrimonio. Anche supponendo che questi Cristiani posseggano con la grazia, l’uno la virtù della fortezza, gli altri la castità coniugale, spesso la loro virtù è debole e la loro forza vacillante. Dove trovare l’aiuto speciale, l’energia extra, necessaria in tali circostanze critiche, se non nella preghiera incessante e nei doni dello Spirito Santo? Infatti, il dono della fortezza è lì per perfezionare la virtù che porta il suo nome; e quello del timore arriverà molto opportuno in aiuto della castità coniugale per facilitare il suo trionfo ispirando agli sposi un santo orrore del peccato. Per questo San Tommaso ci dice – seguendo le orme di San Gregorio Magno – che i doni sono conferiti per aiutare le virtù, in adjutorium virtutum (S. Th., in Is. XI, 2). Pur essendo inferiori per eccellenza alle virtù teologali che ci uniscono direttamente a Dio, i doni danno loro comunque un utile contributo: Sono soprattutto i preziosi ausiliari delle virtù morali, di cui perfezionano l’azione, supplendo anche al bisogno alla loro impotenza: Dona dantur in adjutorium virtutum contra defectus; e sic videtur quod perficiant illud quod virtutes perficere non possunt (S. Th., 1a IIæ, q. LXVIII, a. 8, arg. Sed contra). – La prudenza riceve dal dono del consiglio le luci che le mancano; la giustizia, che dà a ciascuno ciò che gli è dovuto, si perfeziona con il dono della pietà, che ci ispira sentimenti di tenerezza filiale per Dio e ci dona viscere di misericordia per i fratelli e le sorelle. Il dono della fortezza ci fa superare senza paura tutti gli ostacoli che potrebbero distoglierci dal bene, ci rafforza contro l’orrore delle difficoltà e ci ispira con il coraggio necessario per intraprendere i più difficili lavori. Infine, il dono del timore sostiene la virtù della temperanza contro i duri assalti della carne in rivolta. Un’azione più energica, degli sforzi più eroici nella pratica del bene, questi sono gli effetti dei doni dello Spirito Santo. Attraverso di loro, l’anima che le virtù infuse avevano già portata in possesso della comune santità e resa capace di compiere le opere ordinarie della vita cristiana, sale facilmente alle vette più elevate della perfezione. Da qui le parole dell’angelico Dottore: « I doni perfezionano le virtù elevandole al di sopra del modo umano: Dona perficiunt virtutes, elevando eas supra modum humanum (S. Th., De charit., q. unie., a. 2. ad 17). – Così i maestri della vita spirituale li hanno paragonati alle ali dell’uccello o alle vele della nave. L’uccello vola più veloce di quanto cammini; e mentre la nave, con semplici remi avanza solo con difficoltà e lentezza, quella per cui il vento gonfia le vele o il cui vapore fende i flutti, corre veloce sulle onde. – Quello che emerge dalle spiegazioni precedenti, e quello che ne consegue, ci sembra, con la chiarezza dell’evidenza, che i doni dello Spirito Santo siano veramente necessari laddove il moto stesso della ragione, perfezionato dalle virtù infuse, sia insufficiente, e serva uno speciale impulso divino. Ora, il fatto è che, anche con l’appoggio delle virtù cristiane, la ragione umana non è in grado di condurci efficacemente al nostro ultimo fine e di superare tutti gli ostacoli che si incontrano lungo il cammino, se non sia aiutata, salvata, assistita da una particolare ispirazione dall’alto, da una sorta di istinto superiore dello Spirito Santo, quodam superiori instinctu Spiritus Sancti (S. Th., Ia IIæ, q. LXVIII, a. 2, ad 2).Abbiamo quindi bisogno di questo speciale impulso divino, e conseguentemente dei doni, non costantemente, ma di tanto in tanto nel corso della nostra esistenza, più o meno spesso secondo le difficoltà che sorgono, gli atti eminenti che devono essere compiuti, il grado di perfezione a cui siamo chiamati, e anche secondo il buon piacere di Colui che, padrone dei suoi doni, li distribuisce a suo piacimento. Non c’è tempo nella vita, nessuno stato, nessuna condizione umana che possa fare a meno dei doni e della loro influenza divina. -Tuttavia, non sono necessari per tutti e per ogni atto soprannaturale, ma solo per le opere emanate dai giusti sotto la guida dello Spirito Santo, e nelle quali l’uomo è più passivo che attivo. In donis Spiritus Sancti mens humana non se habet ut movens, sed magis ut mota (S. Th., IIa IIæ, q. LII, a. 2, ad 1). È con questa restrizione che dobbiamo sempre comprendere la risposta di San Tommaso alla seguente obiezione contro la necessità dei doni: Sembra che con le virtù teologali e morali l’uomo sia sufficientemente preparato per raggiungere la salvezza, anche senza i doni. A cui il Santo Dottore risponde: « Le virtù teologali e morali non perfezionano l’uomo talmente tanto rispetto all’ultimo fine, che ancora non abbiano bisogno di essere mosse da un istinto superiore dello Spirito Santo: Per virtutes theologicas et morales non ita perficitur homo in ordine ad ultimum finem, quin SEMPER indigeat moveri quodam superiori istintu Spiritus Sancti, ratione jam dicta in corpore articuli (S. Th., Ia IIæq. LXVIII, a. 2 ad 2).

https://www.exsurgatdeus.org/2020/03/17/linabitazione-dello-spirito-santo-nelle-anime-dei-giusti-15/