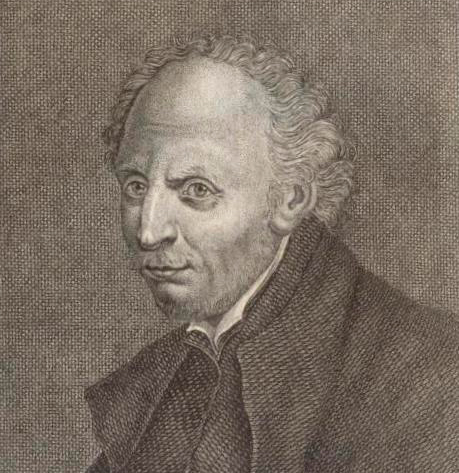

[Padre Paolo SEGNERI S. J.:

Quaresimale

– Stamperia Eredi Franco,

Ivrea 1844 –

Cortassa Pro-Vic. Generale; Rist. Ivrea 10 agosto 1843,

Ferraris prof. Rev. Pe]

PREDICA VIGESIMA PRIMA

NEL VENERDI DOPO LA TERZA DOMENICA

Jesus ergo

fàtígatus ex itinere sedebat sic supra fontem hora est quasi sexta. Venit mulier Samaria haurire aquam etc. [Jo. IV.6];

DUE contrarissimi affetti genera nel mio cuore questo successo della odierna Samaritana, ch’io già presuppongo notissimo ad ognun di voi, e sono appunto una fervente speranza, e un freddo timore. Perocché mentre profondamente io considero, da quanto poco dipende la salute di sì rea femmina, subito mi si sveglia nell’animo un ardito pensiero, il quale mi dice: Se cosi è poco dunque ci vuole afin di salvarsi. Ma, oimè, che si leva tosto in contrario un pensiero palpitante, il quale mi replica: Se così è, basterà dunque ancora poco a perire. E’ vero, che questa misera peccatrice non per altra ragione diventò santa, se non perché s’imbatte casualmente a quel pozzo, dov’era Cristo affaticato ed ansante, ed ivi interrogata da Lui, si contentò di reprimere quella voglia, la quale aveva, di cavare allora dell’acqua per udirlo alquanto discorrere di materie a lei salutari. Ma fate voi ragion, che vedutolo non gli avesse in verun modo voluto prestare orecchie, ma avesse detto: Adesso ho altro che fare, sono assetata, sono arsa, e poi l’ora è tarda: “ora est quasi sexta”; convien ch’io torni alle mie faccende domestiche; quanto è probabile che mai più non dovesse incontrare nell’avvenire una congiuntura sì comoda, quale ella ebbe, da rientrare in se stessa, e da ravvedersi! Da questa considerazione io sollevo sbigottito il mio spirito a domandarvi: Chi è tra noi, Signori miei cari, il quale faccia gran caso di un piccolo movimento interiore, il quale talor ci stimoli alquanto a mortificarci: di un piccolo impulso, di una piccola ispirazione, o di una azione minutissima di virtù? E pure, quell’azion di virtù sì minuta era forse il principio da cui doveva derivare la nostra beatitudine, e siccome trascurato il principio. Né meno. si ottiene il fine; così trascurata quella minuzia, né meno avviene, che ottengasi il Paradiso. Oh Padre (voi mi direte) com’è possibile? Volete dunque che da una minuzia dipenda la salute eterna di un uomo? Mentre parlate così, voi volete atterrirci. non istruire! Voglio atterrirvi? Ah sì. ch’io voglio atterrirvi (ve lo confesso) ma perch’io sono atterrito: Territus terreo, dirò tremante col Padre Santo Agostino. Non però voglio atterrirvi con vane esagerazioni, voglio atterrirvi con sodissime verità. Io vi prometto di non dirvi se non quello che mi fa riscuotere tutto da capo a piedi, quand’io vi penso, e che se ancora non è bastevole a rendermi meno iniquo, mi fa non essere almanco più incorreggibile. E che cosa è questa? Quella proposizione appunto che a voi pareva così strana, cioè, che da una minuzia talor dipenda la salute eterna di un uomo. Questa proposizione è quella che fa tremarmi, questa è quella ch’io qui mi accingo a mostrare, perché ognun veda una volta quanto sia vero che la buona opportunità vuole essere presa a tempo per li capelli, che son le piccole cose.

II. E primieramente io non credo, che vi parrà per altro strano di udire che da cose piccole possano derivare cose grandissime. Non ci predicano quasi altro i Naturali nelle loro considerazioni, i Politici nelle loro avvertenze, i Morali nelle loro massime. Basta dare un’occhiata d’intorno al Mondo per chiarirsene in un momento. Non è già solo il granellino di senape quello che nella Palestina si vanta di giungere a tanta altezza che agguagli gli alberi, non che avanzi le biade? Tutte quelle selve, le quali coi loro tronchi somministrano tante aste agli eserciti, tante navi all’Oceano, tanti sostegni alle case, tanti materiali alle macchine, tanti ricetti alle fiere, tanto nutrimento alle fiamme; ſe ci volessero fedelmente scoprire la l’oro origine, mostrerebbero alla fin altroche minutissimi semi stati talora, o spazzatura dei piedi, o scherzo degli uccelletti? Non accade, che scagliandosi un fulmine dalle nuvole faccia fracasso sì grande per ostentare la sua meravigliosa potenza… Abbatta pure le torri, percuota i gioghi, incenerisca i boschi, sgomenti i popoli: ben si sa da qual piccolo vaporetto egli ebbe i natali. E quei gran fiumi, che del continuo pellegrinando pel mondo ne vanno tanto orgogliosi, che vogliono porre i termini alle provincie, e togliere il nome al mare, e però anch’essi or portano sopra il dosso armati navigli, or contribuiscono dal seno grossissime pescagioni, ed ora infuriati uscendo dagli argini recano strage agli armenti, inondazione a campi, e sterminio alle biade, assedio alle case, solitudine alle Città, questi gran fiumi medesimi, se si potessero rivoltare talora indietro a mirare i loro principi, quanta cagione avrebbero di umiliarsi. mentre vedrebbero o che semplici villanelle vi guizzano entro per giuoco, o che stanchi pellegrini gli saltano per insulto! Tanto è comune alle cose ancora maggiori derivar dalle minime! Così son famosi gli incendi sorti da una favilla, così i contagi sparsi da un fiato, così i tremoti originati da un alito. Ma senza ciò, se si considera il corso degli avvenimenti morali, chi non sa come da cagione leggerissima può accadere che uno o da altissima dignità cada in un vilissimo stato, o da un vilissimo stato sia sollevato ad altissima dignità? Abigaille, di cittadina privata, arrivò ad essere tolta da un Davide per consorte, e così a cingere ancora un giorno la fronte di corona Reale; Ma ciò donde avvenne? Da una tal buona creanza, la qual ella usò coi servi di Davide, nel portar loro un rinfresco. Rebecca, di semplice garzoncella, arrivò ad esser data ad un Isacco per sposa; e così a divenire anche un tempo procreatrice del promesso Messia. Ma ciò donde accadde? Da una tal facile cortesia, ch’ella mostrò col messo di Isacco nell’offrirgli dell’acqua (Gen. XXIV). Laddove Aman, quel sì celebre favorito del Re Assuero, donde venne alla fine a cader di :grazia, a perder le dignità, a perdere le ricchezze, a perder la prole, ed a morir anche appeso qual pubblico malfattore sopra un patibolo? Non da altro venne, che dall’aver lui preso a piccarsi che un Mardocheo, uomo popolare, uomo povero non lo salutasse a suo modo: Non flecteret sibi genu (Esth. III, 5)? Che dirò della milizia? che del traffico? che delle lettere? Non fu per certo un accidente lievissimo, che Protagora divenisse in Grecia filosofo sì ammirato? Guardate donde accadde e meravigliatevi! Era già Protagora un vile contadinello, quando portando egli un dì sulle sue tenere spalle un fastello di legna al vecchio suo padre, si imbatté casualmente in Democrito, filosofo di gran nome, il quale vedendo quelle legne legate insieme con grandissima aggiustatezza, domandò al fanciullo, s’aveva fatte egli quel fascio. E rispondendo quegli di sì: Provati un poco, gli soggiunse Democrito, a scioglierlo, ed a ricomporlo all’istesso modo. Ubbidì Protagora prontamente, e con egual arte ed industria rilegando insieme le legne, se le recò di bel nuovo sopra le spalle. Dal che congetturando Democrito in quel figliuolo ingegno ed indole opportuna agli studi, l’invitò a vivere sotto la sua disciplina, lo educò, lo sostenne, lo addottrinò, e lo rendé filosofo non minore di tal maestro. Fate ora voi ragion che Protagora, o non avesse composto con tale aggiustatezza quel fascio, o non avesse incontrato in tali congiunture quel Savio; quanto è probabile ch’ei si fosse sempre rimasto a guidar l’aratro, in cambio di esercitare la penna? … e a solcar le campagne, in cambio di vergare le carte? E di somiglianti successi io potrei raccontarne quasi infiniti in qualunque genere, se non mi premesse di accostarmi più da vicino ad esemplificare nelle opere della grazia, senza vagar tanto per quelle della Natura.

III. Presupponete adunque che Dio, conforme allo stile, ch’Ei tiene nell’ordine della natura, proceda ancora nell’ordine della grazia; altrimenti da quello, che noi vediamo, non ci potremmo sollevare ad intendere quello, che non vediamo, come pur pretendeva S. Paolo ai Romani, quand’egli disse, che Invisibilia Dei, per ea quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur (ad Rom. I, 20). Ha dunque Iddio, quanto alla sua volontà antecedente, non pur disegno (per favellar coi Teologi) ma ancora di beneplacito, destinata a tutti la gloria del Paradiso; e però veramente vorrebbe che la conseguissero tutti, che non la perdesse veruno: Deus vult omnes homines salvos fieri (I Tim. II 4). Ma essendo lo stesso il fine a cui tutti dobbiamo giungere, non son pero l’ istesse le strade da giungere ad un tal fine. Anzi nella vita di ciascun uomo Iddio vede, come le scuole c’insegnano, in numerabili connessioni, concatenazioni, o serie di avvenimenti, le quali, come tante strade maestre conducono, altre dirittamente alla gloria, altre dirittamente alla perdizione: Vias vitæ. Et vias mortis (Jer. XXI, 8). Ora, che l’uomo s’incammini piuttosto per una di queste strade che per un’altra, dipenderà talora da opere piccolissime. L’udire o il non udire una predica: il leggere, o il non leggere un libro; il parlare, o il non parlare con una persona: l’andare o il non andare a una veglia, può esser quello che, o c’incammini al Cielo, o c’incammini all’Inferno. Dissi “c’incammini”, vedete, perché non dipenderà la nostra salute immediatamente da tali azioni, ma dipenderanno remotamente in quella maniera medesima, onde abbiam detto, potere azioni anche minime incamminare naturalmente un mondano a gran perdite, o a grandi acquisti: In tantum ut, si priora tua fuerint parva, (come diceva quell’amico di Giobbe), novissima tua multiplicentrur nimis. Non si sgomenti, se a qualcuno non paja di avere ancor bene appresa una tal dottrina, perché io la renderò con gli esempi manifestissima a chicchessìa, benché digiuno d’ogni perizia scolastica. Pigliamo dunque per maggior’ intelligenza di ciò un nobile avvenimento, che vien descritto dal Padre Santo Agostino. Racconta il Santo. come dimorando l’Imperatore Teodosio nella città di Treviri a rimirare i famosi giuochi del Circo, due cortigiani si vollero appartar da quello spettacolo; ma non sapendo frattanto ciò ch’essi fare, si avviarono unitamente fuor delle mura, per goder la vista innocente della campagna. Passarono d’una in altra strada, d’uno in altro ragionamento, finché s’incontrarono in una solitaria boscaglia, dove abitavano sotto una rozza casuccia alcuni penitenti romiti. Entrarono per curiosità in quel tugurio, e mentre, come accade, ammiravano le angustie dell’abitazione, e la penuria dei mobili, videro un libro assai logoro, che giaceva sopra un tavolino . Uno di loro il piglia, l’apre, e s’avvede contenersi in esso le azioni del grand’Antonio. Comincia a leggerle, prima per curiosità, di poi per diletto, indi sente anche a poco a poco infiammarsi all’imitazione. Quando all’improvviso, avvampando tutto nel cuore di un amor santo, e nel volto di un vergognoso rossore, prorompe in un sospiro, e dice al compagno: Poveri noi, che seguitiamo una strada tanto diversa! Dic, quæso te, omnibus isti laboribus nostris, quo ambimus pervenire? quid quærimus? (S. Agost. Confess. Lib. VI). Ditemi un poco per vita vostra, o Signore, che pretendiamo noi con tante fatiche, con tanti servizi, con tanti corteggi, con tante umiliazioni; che pretendiamo? Possiamo mai sperar più, che di conseguir la grazia del Principe? Major ne esse poterit spes nostra, quam ut amici Imperatirissimus? Ma chi ne assicura che vi arriviamo? La vita è breve, la gioventù fallace, le forze manchevoli, i concorrenti molti, i carichi; pochi. E poi, quando ancor vi arrivassimo quid ibi non fragile, plerumque periculis? Che avremo noi fatto alla fine che cambiare fatica con fatica, servitù con servitù, pericolo con pericolo? Quante invidie ci assedieranno, quanti odi, quante persecuzioni quante calunnie! Non ci converrà vivere sempre in timore, e star sempre in guardia! All’incontro. per diventare amico di Dio, basta il volerlo niuno ce lo potrà mai contendere, e nessun levare: Amicus autem Dei, si voluero, esse non fio. Indi tornò a fissare gli occhi sul libro; e quasi assorto per la gran mutazione che lo agitava nell’animo, leggeva insieme, e gemeva, or nella faccia pallido, ed or acceso; ora pensieroso, ed or lagrimante. Finalmente richiude ad un tratto il libro, e battendo la mano sopra la tavola, dice risolutamente al compagno: Or quanto a me, io del tutto ho già stabilito di non mi partir più di qui. Da quest’ora ed in questo luogo io mi voglio consacrare tutto a Dio; però se voi non mi volete im itare, rimanetevi di sturbarmi: Ego jam Deo servire statui, et hoc ex hora hat, in hoc loco aggredior; te si piget imitari, noli adversari. Come? ripigliò l’altro, commosso da tal esempio, non piaccia a Dio, ch’io a me ritenga la terra, a voi lasci il Cielo. O ambedue ci ricondurremo alla Regia, o chiuderacci questo tugurio ambedue. E così risolutisi di nemmen prima tornare all’Imperatore, gli mandarono dentro un foglio l’avviso della lor concorde risoluzione; e deposti di subito gli ori, e gli ostri , si copersero di un sacco, si cinsero d’una fune, si chiusero in una cella; ed ivi in somma mendicità, sempre squallidi, sempre scalzi, menarono tutto il resto dei loro di, non mai però più famosi al Mondo che quando lo disprezzarono. Ora ditemi un poco, Signori miei; tante opere buone, che questi due novelli romiti dovettero di poi fare, tante vigilie notturne, tanti salmeggiamenti scambievoli, tante contemplazioni profonde, tanti digiuni severi, tante flagellazioni sanguinolenti con cui dovettero sicuramente acquistarsi la gloria del Paradiso, tutte queste cose, donde ebbero principio, chiamato già nei Proverbi (XVI, 5) Initium viæ bonæ? Mirate donde: dall’essersi ritirati da uno spettacolo. Quindi Iddio dispose che uscissero a camminare; dall’uscire a camminare, che incontrassero il romitaggio; dall’incontrare il romitaggio, che leggessero il libro; dal leggere il libro, che s’infiammassero di sentimenti devoti; quindi che aborrissero la Corte, che abbandonassero la Casa, che abbracciassero il chiostro, che camminassero sulla regia via della Croce. Laddove fingete voi, che si fossero trattenuti a quei giuochi, a cui forse potevano intervenire senza grave rimordimento: farebbe accaduto veruno di questi casi? E’ moralmente certo, che no: mercecché tutte le cose, se noi vogliamo dar credito all’Ecclesiaste, hanno una tal propria opportunità, a cui sono affisse Omnia negotia tempus est, et opportunitas (Eccl. VIII, 6). E però piuttosto saria seguita una serie di avvenimenti molto diversa, la qual Dio sa dove gli avrebbe condotti; perocché avrebbero probabilmente perseverato nel servizio del Principe, nella vanità delle signorie, ne’ vizi del secolo, e per conseguente ancor nei pericoli dell’Inferno. Debbono dunque riconoscere essi la loro eterna salute (non già come da cagione prossima, ma come da cagione remota) dall’aver lasciata una ricreazione non sì lodevole; Questa ſu a guisa di quella piccolissima fonte, veduta poi da Mardocheo convertirsi in fiume sì vasto (Esth. XI, 10). Questo fu a guisa di quel piccolissimo sasso veduto poi da Daniele cambiarsi in montagna sì smisurata. (Dan. II. 35).

IV. Ora figuratevi, che da sì lievi cagioni incominciassero quasi tutti coloro che noi sappiamo essere di presente arrivati ad eccelsissimi gradi di perfezione, di santità, di miracoli. Certamente pochissimi furono quei Santi, che nacquero Santi: nella Legge vecchia un Geremia, nella nuova un Giovanni. La maggior parte degli altri non nacquero Santi, ma diventarono. E che diventassero, qual ne fu la cagione? Ad uno fu l’aver gittate le cetere e le chitarre, per correre un poco dietro ad un uomo pio, che con grandissimo accompagnamento di gente passava per la via pubblica. come accadde a San Ranieri il Pisano; ad altri ſu l’aver contemplato attentamente un cadavere, come a San Francesco Borgia; ad altri fu l’aver perdonata Pietosamente un’ingiuria, come a San Giovanni Guarlberto; ad altri l’aver sovvenuto l’avvenuto cortesemente un mendico, come a San Francesco d’Assisi, ad altri l’aver tollerata innocentemente una prigionia, come a Santo Efrem Siro; ad altri l’aver udito casualmente una predica, come a San Niccolò di Tolentino; ad altri l’esser caduto vergognosamente nel loto come al Beato Consalvo Domenicano; ad altri l’aver ricevuto opportunamente un rimprovero dalla madre, come a Santo Andrea Corsini; e ad altri non più che l’aver servito caritatevolmente una Messa, come a Marcello Mastrilli, quel gran campione della mia fiera milizia, il quale giunto al sepolcro di San Francesco Saverio ricevé un chiarissimo lume di essere stato colà chiamato all’onore di combattere per Cristo, e di trionfare con tanta novità di stupori; perché una volta in Napoli ricercato, mentre egli ancora era studente, da un padre vecchio, in congiunture importune, ed in ora tarda, di ministrargli all’altare, egli con sembiante sereno, e con prontezza amorevole nel compiacque. Ma qual maggior santità si può figurare di quella alla quale giunsero, benché per diversissime strade, un Antonio Abate, ed un Ignazio Loyola?- Udite di grazia, se pure il parallelo in mia bocca non sia ambizioso. Furono ambedue patriarchi di numerosissima figliolanza, quantunque l’uno di gente solinga, e contemplativa, l’altro di persone trattabili ed attuose. Ambedue nei principi della loro conversione ebbero da’ demoni contrasti travagliosissimi. Perocché, se ad Antonio apparivano spesso in forma. di animali feroci, ad Ignazio comparivano ancor col volto di femmina lusinghevole. Ma esercitarono all’incontro ambedue sopra i demoni grandissima padronanza, perocché dove Antonio fugavali con la voce; spesso ancora Ignazio scacciavali col bastone. Ambedue arsero d’una voglia accesissima del martirio, per cui sfogare ne andarono, Antonio in Alessandria, Ignazio in Gerusalemme. Ma ambedue volle Dio, che fossero preservati per dare la vita a molti. Popolò pertanto l’uno le selve di santissimi solitari, l’altro riempie le città di zelanti predicatori, eletti ambedue da Dio per ristorare nella Chiesa le perdite ch’ella cominciava a patire, ne’ tempi di Antonio per l’eresia di Ario, nei tempi d’Ignazio per l’eresia di Lutero; opporsi al furore dei quali, lasciò l’uno per qualche tempo i deserti della Tebaide, l’altro per sempre la solitudine di Manresa. E siccome Antonio ancor vivo vide i suoi seguaci distesi; non solo nell’Oriente, ma ancora nell’Occidente; così vide Ignazio ancor vivo distesi suoi, non solo nell’Occidente, ma ancora nell’Oriente. Somigliante verso ambedue, fu la stima, e la venerazione che portarono loro i Principi, perocché e ad Antonio ricorreva per consiglio l’Imperator Costantino, e ad Ignazio l’Imperatore Ferdinando, il quale in confermazione di ciò aveva dato anche ordine al suo ambasciatore residente in Roma, che niun negozio trattasse mai col Pontefice senza averlo conferito prima col Santo. E finalmente è stata somigliante ancor la difesa, che ha Dio pigliata dell’onore di ambedue questi celebri personaggi, perché col fuoco ei represse i dispregiatori d’Antonio, col fuoco i detrattori d’Ignazio, facendo miracolosamente arder vivo uno, che aveva osato di dileggiarlo. Ora ditemi, la santità di ambedue questi grand’uomini donde ebbe il cominciamento, Initium vitæ bonæ, non pare che dovesse essere qualche gran seme quello, il qual produsse due piante sì generose, che molto più di quell’albero già veduto dall’addormentato monarca di Babilonia, hanno dilatata la pompa dei loo rami da un mare all’altro,, e dall’uno all’altro emisfero? (Dan. IV, 7 e 8). Eppure udite che fu. Nell’uno Initium vitæ bonæ fu l’ascoltare attentamente una Messa; nell’altro Initium vitæ bonæ, fu pure attentamente leggere un libro. Entra Antonio ancor giovinetto in una chiesa per udir Messa, e s’incontra in quel Vangelo, nel qual si dice: Se tu vuoi esser perfetto a va’, vendi ciò che possiedi, e poi seguimi. Lo reputa detto a sé, ed indi si risolve a far vita simile a Cristo. Domanda Ignazio convalescente alcun libro per passatempo, e gli è recato il Leggendario dei Santi in cambio dei volumi di cavalleria, ch’avrebbe voluti. Comincia a leggerlo, e quinci ſi determina di far vita simile alla loro. Ora, se non avessero l’uno udita quella Messa con attenzione, e l’altro letto quel libro; che vogliamo credere, che sarebbe stato di essi? Sarebbero ambedue divenuti quei sì gran Santi, che ora noi veneriamo? Io non lo so, perché tutto ciò si appartiene a’ giudizi occulti di Dio. che sono le acque di quel profondo torrente, in cui neppure un Ezechiele si attentò d’inoltrarsi troppo, per non vi restare annegato: Aqua profundi torrentis, qui non potest transvadari (Ezech. XLVII, 5). Ma potrebbe esser ancora molto probabile. che non fossero divenuti; Perché assai spesso Dio suole usare con gli uomini, come fece con Naman Siro lebbroso, non so dir più se di corpo, o d’anima, ogni cui bene, come sapete, egli affisse, a che operazione? ad una sommamente tenue, ad una sommamente triviale: al bagnarsi sette volte in un piccolo fiumicello a lui forestiero: Lavare septies in Jordane, et mundaberis (IV Reg. V, 10). Ma chi mai l’avrebbe creduto? Come? (diceva Naman) Perché non piuttosto venirmi incontro il profeta, e mettermi le sue mani sopra la testa? No: Dio vuol, che ti lavi. Ma s’ho a lavarmi, perché non anzi nell’acque del mio Damasco, che son sì elette? No: nel Giordano! Ma non è meglio nell’Abana? No: nel Giordano! Ma non è meglio nel Farfar? No: nel Giordano! Vuoi per forse tu mettere legge a Dio? Quis ei dicere potest: cur ita facis? (Job. IX, 12). Fa pure ciò che a te piace, che sei padrone del tuo libero arbitrio: nel resto è certo che qualunque tuo bene, non solo corporale, ma ancor spirituale, dovrà dipendere dal mortificare con quest’atto, il quale a te sembra men proporzionato, men proprio, la tua altezza. Lavare septies in Jordane, et mundaberis. – Ora in una forma medesima Iddio suole assai spesso determinare la santità, anzi la salvezza degli uomini, ad una tale opera buona molto ordinaria, la quale s’essi eseguiscono, egli poi comunica loro una grazia tanto soprabbondante, e una protezione tanto speciale, che infallibilmente giungono al cielo, come appunto fu di Naman; ma se non l’eseguiscono, gli priva di tali aiuti più liberali, i quali, come i Teologi sanno, non sono dovuti, né per legge di Provvidenza, né per legge di redenzione; e prove dandogli degli aiuti solamente consueti, lascia, che seguano i lor fallaci consigli, e così si perdano; come sarebbe parimente avvenuto a Naman medesimo, se contumace non s’induceva ad attuffarsi in quell’acque, da lui riputate sì vili.

V. E questo è quello che c’inculcano i Santi, qualora ci dicono, che da un momento dipende l’eternità: Momentum unde pendet eternitas. Alcuni pensano che questo momento sia solamente quel della morte, e però n’usano male tanti altri, quasi che basti impiegar bene quel solo. Eh non è così. Questo momento ad alcuni è nella fanciullezza; ad altri è nella gioventù, ad altri è nella virilità. ad altri è nella vecchiaia. Ed è quel momento al quale Iddio, terribilissimo nei consigli ch’Egli ha sopra i figliuoli degli uomini: Terribilis in consiliis super filios hominum, ci attende per così dire, come ad un varco, affin di provare la nostra cordialità, e la nostra corrispondenza, ch’è quello appunto che Mosè scoperse al suo popolo, quando disse: tenta vos Dominus, ut palam fiat, utrum diligatis eum an non, in tota anima vestra (Deuter. XIII, 3): non perché passato quel momento, non ci sia sempre egualmente possibile la salute o la dannazione (questo non si può dire) ma perché da quello dipenderà, che incontriamo nell’avvenire maggiori o minori difficoltà per ben operare, che abbiamo maggiori o minori forze, ed in una parola, che: Gratiam inveniamus, o non inveniamus, per usare la formula dell’Apostolo, in auxilio opportuno (ad Hebr. IV, 16). Vediamo di grazia questo in un singolarissimo esempio delle divine Scritture, il quale a meraviglia conferma l’intento nostro: e siccome reca seco grandissima autorità, così ancora merita d’essere da tutti ascoltato con gran tremore. Avendo le Tribù Ebree richiesto a Dio qualche Re , che le governasse invece de’ Giudici, condiscese Dio finalmente, quantunque di mala voglia, alle loro istanze, e destinò loro Saule. Era questi vilissimo di lignaggio. ma sceltissimo di virtù. Perciocchè il sacro testo afferma di lui, che nessuno di tutto quel popolo lo vantaggiava per merito di bontà: Non erat vir melior illo. E pure per tacer gli altri, fiorivano seco a quel medesimo tempo un Samuele, ed un Davide, personaggi sì segnalati. Ebbe la cura di eleggerlo il medesimo Samuele. L’unse, lo pubblicò. Indi perchè nel principio del suo governo doveva il novello Re offrire a Dio sacrificio, Samuele il chiama, e gli dice: va’ in Galgala, dove arrivato, mi aspetterai sette giorni, nel termine dei quali io verrò per sacrificare: Septem diebus expectabis, donec veniam ad te. Va Saule, lo aspetta: ma già scorre il settimo giorno, ed il buon Samuele ancor non appare. Or che deve fare Saule? Si vede accampato d’incontro un poderosissimo esercito di nemici che lo sfidano alla battaglia: ha le milizie in ordine per combattere: ha le vittime pronte per immolare; si risolve però, giacché è vicina la sera del dì prefisso, di offrire ei medesimo il sacrificio, come venivagli dalla legge permesso in assenza di sacerdote. Appena egli ha immolato le vittime, ed ecco vien Samuele. Saule l’incontra, e Samuele in vederlo: Ahi sfortunato (gli dice) di’, che hai tu fatto? Quid fecistis? Risponde Saule: io ti ho aspettato conforme all’appuntamento più, che ho potuto, ma frattanto i soldati nostri chiedevano la battaglia, i nemici la minacciavano: stimai scelleratezza l’uscir in campo senza aver prima placato il volto divino con sacrifici pacifici. Ho precorsa nell’offrirli la tua venuta. Avvisandomi che tu per qualche nuovo accidente non potessi giungere in ora. Sì eh (ripigliò allor Samuele) or sappi, che tu hai usato da stolto: Stulte egisti! Però ti denunzio, che siccome, se tu mi avessi aspettato pazientemente, Iddio avrebbe perpetuato il tuo scettro sopra il suo popolo, così ora non ti sporgerà successore dal tuo lignaggio … Si non fecisses, (ponderate bene quest’orrenda condizionale) jam nunc præparasset Dominus regnum tuum super Israel in sempiternum; sed nequam regnum tuum ultra consurget (I Reg, XIII, 13 e 14). – Ma poco fu per questa azione a Saule perdere il regno. Fu peggio perdere le virtù, fu peggio perder la grazia, fu peggio perder l’anima, ſu peggio perder il paradiso. Udite in qual modo. Non si dannò già egli precisamente per quest’azione: Signori no. Perocché molti autori insigni hanno infino voluto credere, ch’ei non peccasse in ciò gravemente, o perché egli stimasse d’esser tenuto ad aspettare solamente il principio del settimo giorno, o perché ei reputasse d’esser costretto a secondare finalmente il volere degli impazienti soldati, come par ch’egli volesse anzi accennare dicendo per sua discolpa: Necessitate compulsus obtuli holocaustum (Ibid. XIII, 12). Come si dannò nondimeno per quest’azione? Si dannò per questa, come per azione, che lo dispose alla perdizione. non come per azione, che ve lo determinò. Mi dichiaro. Per quest’azione di Saule Dio volle togliere il regno da tutta la sua prole e da tutta la sua prosapia, ch’era privarlo d’un benefizio temporale gratuito. Gli prepara però successore d’altro lignaggio, qual fu Davide. E perché Dio, secondo il nobile detto della Sapienza, soavemente dispone intorno di noi ciò che efficacemente risolve: cum magna reverentia disponit nos (Sap. XII, 18); fa cadere una congiuntura opportuna di trasferire Davide allor pastorello dalla greggia alla Corte. Saule stesso è il primo ad accoglierlo per lo bisogno ch’ei n’ha contro il ſier gigante; ma dalle vittorie, che vede lui riportare de’ Filistei, dagli applausi ch’ode a lui farsi dalle milizie, si accorge questo essere il successore a sé minacciato. Però d’innanzi il comincia a guardar con quell’occhio livido, con cui è proprio dei governanti mirare i loro successori. Si accende d’odio, si gonfia di veleno, cerca in mille modi d’ucciderlo, or con lanciargli l’asta sul viso, or con mandargli le birrerie sino in camera, or con tendergli agguati per le foreste, quindi comincia a prezzare assai gl’interessi del suo Reame, poco i comandamenti del suo Signore. E perché sa, che alcuni sacerdoti di Nobe hanno ricettato il suo emulo, ordina, che siano tutti scannati alla sua presenza. Onde si vede cader ai piedi, per mano di un vile servo Idumeo, ottantacinque Sacerdoti vestiti in abito sacro: né contento di questo ordina parimente che Nobe, loro città, sia mandata a ferro ed a fuoco, facendo in essa una confusissima strage di uomini, di donne, di giovani, di bambini, di vecchi, senza nè meno perdonare alle bestie, né meno ai sassi. E quinci passando d’una in altra barbarie, d’una in altra scelleratezza; vede finalmente morirsi insieme in battaglia ſu gli aspri monti di Gelboe tutti e tre quei figliuoli, sui quali ambiva di stabilire lo scettro: chiede disperato allora la morte: non trova chi gliela dia: egli però rivoltando il suo ferro contro il suo petto, l’apre, lo squarcia, s’uccide da sé medesimo: e così finalmente: Dum Samueli non obtemperavit, Paullatim, atque paullatim habens, non stetit, quousque ad ipsùm perditionìs barathrum seipsum, immisit, come poi scrisse San Giovanni Crisostomo ponderando sì fiero caso. (Hom. 87 in Matth.). Ora considero io, chi avesse detto a Saule, quand’egli stava in procinto di trasgredire il comandamento di Samuele: Sire, guardate bene ciò, che voi fate, perché da codesta azione dipende come in radice la vostra salute e temporale, ed eterna; crediamo noi, che a Saule sarebbe ciò parso possibile? Come? da un’azione sì minima? non può essere, non può essere; questi sono spaventacchi di scrupolosi, son timori di vecchierelle. E pur così fu: non perché egli (notate bene) … non perché egli poi non avesse potuto assolutamente ritrarsi da tutte le susseguenti scelleratezze; ma perché il farlo gli fu tanto difficile, ch’ei non lo fece: laddove sarebbe stato a lui facilissimo (come ad uomo di tanta bontà, che: Non erat vir melior illo) se senza contrasto con emulo, e senza sospetto di successore, goduto avesse tranquillamente il suo Regno, com’è di fede, ch’ei se l’avrebbe goduto. – Ora deduciamo da questo illustre racconto quel ch’è di nostro particolare interesse, ed esclamiamo tremanti con San Gregorio: En quam magna… perdidit qui, ut putabat, nulla contemsit. Per così poco perduto tanto? E che cosa è questa? Ah, che quel poco era, per così dire, quel passo augusto, al quale Iddio: Magnus consilio, incomprehensibilis cogitatu, come lo chiamò Geremia, voleva mettersi a provar l’obbedienza, l’ossequio, la fedeltà di Saule per veder s’egli riusciva ancora del numero di coloro di cui sta scritto, che: Deus tentavit eos, et invenit illos dignos se (Sap. III, 5). Saule a questo passo non tennesi, ma cadde: e Dio privandolo di quegli aiuti maggiori, che secundum propositum voluntatis suæ, avevagli apparecchiati, lasciò che a poco a poco andasse in rovina. Or non credete, Signori miei, che con ciascuno di noi Dio faccia molte volte ancora così? E quanto spesso accadrà, ch’Egli dica dentro il cuor suo: io voglio ispirare a quell’ammogliato. che vada ad ascoltar quella predica. S’egli v’andrà, lo verrò di modo a commuovere in auxilio opportuno, che finalmente abbandonerà quella pratica. Abbandonata quella pratica, non gli sarà più difficile accostarsi frequentemente alla confessione e alla Comunione. Con questa frequenza egli a poco a poco si svezzerà di molti abiti licenziosi, contratti nel giuocare, nel parlare, nel trafficare: quindi applicatosi a maneggiar la sua casa cristianamente, vivrà ritirato, si morrà salvo. Ma se non udirà quella predica seguirà a conversare con la sua pratica, entrerà in altri amori, s’allaccerà in altri impegni, s’abbatterà in altri rivali che gli toglieranno miseramente la vita. Ed a quel giovane io voglio parimente ispirare, ch’ei vada a confessarsi per la tale solennità. S’ei v’andrà, lo verrò di modo a compungere in auxilio opportuno, che finalmente abbandonerà quei compagni. Ritirato da quei compagni, non gli sarà più molesto di attendere applica talmente allo studio ed alla pietà . Con questa applicazione egli a poco a poco accenderà di molti desideri ferventi di mortificarsi, di orare, di ritirarsi. – Quindi risoluto di assicurare la sua anima interamente, entrerà in Religione, volerà al Cielo. Ma s’ei non farà la tal confessione, seguirà a praticare coi suoi compagni, piglierà peggior piega, passerà in peggiori tresche, cadrà in peggiori disordini, che il condurranno drittamente all’inferno. Signori miei cari, queste sono verità certissime, irreparabili, indubitate. le quali noi quì non possiamo capire, perché troppo folto è quel velo ch’abbiamo agli occhi: Contenebrati sunt oculi nostri; ma le capiremo il dì del Giudizio, quando cadutoci, per così dire, un tal velo, noi vedremo subito per quali strade, o Dio si sarà compiaciuto salvarci, o noi ci saremo voluti dannare vias vitæ et via mortis (Ger. XXI, 8). E allora ogni Giusto, impaurito, qual pellegrino ramingo, ch’abbia camminato di notte, senza avvedersene, su l’orlo sempre d’un orrido precipizio: Oh Dio buono, dirà, da che è dipesa la mia salute! Quanto poco mancò, che in vece di mettermi per la strada del Cielo, non inoltrassi per la via dell’Inferno! Nisi quia Dominus adjuvit me, Paulo minus habitasset in inferno anima mea (Ps. XCIII, 17). Quell’operetta buona ſu che salvommi; il tal giorno, nella tale occasione: e s’io lasciava di farla, oh che via diversa prendea da quella ch’io presi! All’incontro quanto fremeranno i dannati, quanto urleranno, in veder donde avvenne, ch’essi smarrissero la via dritta al cielo! Viam civitatis habitaculi non invenererunt (Ps. CVI, 4). Ah s’io udiva la tal predica, ah s’io lasciava il tal compagno, ah s’io non andava al tal giuoco, ah s’io mi rimaneva la tal sera d’intervenire a quella veglia, a quel ‘bagordo, a quel ballo, a quella commedia! Ora non c’è più rimedio in eterno, misero me! non c’è più rimedio in eterno: Quam magna perdidi, quam magnaperdidi, qui, ut putabam, nulla contempsi!

SECONDA PARTE.

VI. Veggo che non vi potete più contenere da una gagliarda opposizione, la quale vorreste addurmi. Parlate dunque animosamente, sfogatevi. Oh Padre (voi mi direte) se fosse vera la dottrina da voi predicata finora, poveri noi! ne seguirebbe che noi dovessimo vivere in un assiduo sgomento ed in una angosciosa sollecitudine. Perocché (sentiteci bene) se noi sapessimo per appunto qual fosse questa piccola azione da cui dovesse come in radice dipendere o la nostra miseria, o la nostra felicità, chi può dubitare che noi saremmo molto ben circospetti nell’eseguirla? Ma non sapendo di qual dobbiamo temere, converrà temere di tutte: e per tanto dovremo sempre far grandissimo conto d’ogni minuzia: non dovremo sprezzar mai nessun difetto, come leggero, mai nessuna ispirazione come non importante; anzi in ogni luogo, in ogni occasione, in ogni ora, in ogni momento, dovremo studiarci di assicurare con qualunque minima sorte d’opere buone il nostro incamminamento alla Gloria. Signori miei, troppo mi volete voi stringere i panni addosso con coteste vostre obbiezioni. Ma che volete voi, ch’io risponda? Io non posso finalmente trovar gran difficoltà in concedere certe proposizioni, le quali ha concesse prima dirne la Sapienza eterna. Però vi do per convinto che quanto avete opposto, tutto è verissimo: Concedo, sì torno a dire, concedo totum. E che altro volle intender San Pietro, quand’ egli, dopo lungo discorso, cavò quella formidabile conclusione: quapropter fratres, magis satagite, ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis; hæc enim facientes, non peccabitis aliquando (2 Petr. I, 10). Quasi voless’egli dire in brevi parole: Dilettissimi miei, voi vi credete che il negozio della vostra eterna salute sia negozio da trattarsi per passatempo, quando non riman altro che fare in tutta la giornata, o di che pensare. Eh non è così? Egli è un negozio gravissimo, un negozio geloso, un negozio tremendo, il quale dovrebbe tener sempre occupato il vostro pensiero: Satagite … satagite …; diligenza ci vuole, industria, fatica, finché arriviate a non peccare giammai né molto, né poco, se tanto vi sia possibile: Magis satagite, magis; quanto più fate, tanto stimatevi obbligati a far più. Ma la maggior parte non fa così. Concedo. E però larga è la strada che conduce alla perdizione: Spaziosa via est quæ ducit ad perditionem. (Matth. VII, 13). Ma sono pochissimi quei che faccian così. Concedo. E però angusta è la porta che introduce alla gloria! Angusta porta est quæ ducit ad vitam. (Ib. VII, 14). Che poss’io dirvi? Poss’io predicarvi diversamente da quello, che ha pronunciato l’infallibile Verità? Numquid aliud judex nunciat, aliud præco clamat? (S. Greg. Rom. 17 in Evang.) Poss’io cancellar gli Evangeli, per darvi soddisfazione? poss’io cambiarli? che posso io fare?

VII. E a dire il vero, se non fosse così troppo forsennati sarebbero sempre stati tutti coloro i quali sentitosi dire dall’Ecclesiaste che: Qui timet Deum nihil negligìt, (Eccl. VII, 19) facevano tanto caso di non commettere né pur piccole imperfezioni. Appena si sollevava un leggero dileticamento di senso negli animi d’un Bernardo, d’un Francesco , d’un Benedetto, che incontanente tutti ignudi correvano, chi a tuffarsi nei ghiacci, chi a seppellirsi tra le nevi, chi a ravvolgersi tra le spine. Un solo fantasma impuro, che passò in sogno come di volo per la mente d’un Francesco Saverio, l’atterrì, l’agitò; lo riscosse in modo che gli fece scoppiar dalle fauci una corrente impetuosa di sangue, poco men che bastevole a soffocarlo per l’alto orrore. Un passo poco misurato, un riso poco composto, una parola poco considerata recava tal crepacuore alle Agnesi Auguste, ed alle Marie d’Ognes, che non potevano pe’ singhiozzi parlare, qualora se ne accusavano; come della prima testifica il Cardinal Pietro Damiano, e della seconda il Cardinal Jacopo da Vitriaco, ambedue loro santissimi confessori. Che più? Leggeva un Eusebio Monaco il libro degli Evangeli, quando dal libro gli trascorsero gli occhi con qualche straordinaria curiosità, a rimirare dall’aperta finestra della sua cella alcuni lavoratori che faticavano nella vicina campagna. Non ebbero quegli occhi più pace, finché la morte medesima per pietà non venne a serrarli. Perocché da Eusebio, accortosi del suo fallo, furono tosto puniti con questa legge, che non mirassero mai più né selve, né prati, né montagne, né Cielo. Si legò pertanto al collo una catena di ferro d’immenso peso, che sempre lo costringeva a mirare al basso, e così curvo e cadente, finché egli visse, che furono ancor vent’anni, non schiodò le palpebre più dal terreno. Signori miei, dove siete? Pensate voi che per sì piccoli mancamenti questi sfortunati credessero di aver subito meritato l’Inferno, onde se ne volessero ricattare con supplizi sì atroci, con asprezze sì intollerabili? Eh che non erano i miseri sì ignoranti, che non sapessero ancor essi assai bene, quanto si richieda a dannarsi. Sapevano, che a dannarsi richiedesi colpa grave, e colpa ancora commessa ad occhi veggenti, con animo risoluto, con voglia piena. Ma nondimeno temevano d’ogni minuzia, perché intendevano quanto sia facile in materia di peccato il passare dal poco al molto! Qui spernit modica, paullatim decídet. E così appunto lo confessò di propria bocca. l’istesso Eusebio a coloro. che quasi si scandalizzavano di veder punita un’imperfezioncella sì piccola con una penitenza sì rigorosa. Non vi meravigliate, diss’egli loro, di questo, perch’io lo fo: Ne malignus dæmon de magnis bellum gerat, conans aufèrre temperamtiam, atque justitiam. Temeva egli, che l’avere guardato curiosamente un oggetto indifferente non lo dovesse a poco a poco condurre a guardarne un peccaminoso: e non si fidava, ammesso questo una volta, di non dover passar dal guardo al compiacimento, dal compiacimento al desiderio, dal desiderio al consenso, dal consenso all’operazione, e quindi all’ultimo sterminio totale di quello spirituale edificio, ch’egli aveva innalzato con tanta pena; conforme a quel bellissimo detto dell’Ecclesiastico: Si non in timore Domini tenuerí, te instanter, cito subvertetur domus tua (Eccl. XXVII, 4). Direte, che a voi dà l’animo di astenervi dal molto, dopo avere commesso il poco; e che però tal timore non è per voi. Ma come, se non dava l’animo ad uomini sì perfetti. È possibile adunque, che per loro soli fosse la natura tanto ribelle, la grazia tanto scarsa, il cielo tanto spietato, la virtù tanto faticosa, la salute tanto difficile? Essi vestiti di cilizio, sparsi di cenere, ricoperti di lividure, temevano d’ogni principio di colpa, come d’un principio di dannazione; e non ne temerete voi, che pure vivete ammantati di bisso, aspersi di odori, e sagginati nel lusso? Crudelissimo Dio (vorrei allor io gridare, se questo fosse) Dio crudelissimo! E che amore di padre è cotesto vostro, ch’egualità di Signore? Porgete aiuti tanto soprabbondanti a quei che ingolfati nei piaceri del secolo, concedono ogni sfogo ai loro capricci; e non li porgete a quei, che per cagione vostra son iti a confinarsi nelle boscaglie, dove non hanno altra compagnia, che le fiere; altri testimoni che le ombre; al tre stanze, che le caverne; altro refrigerio che i pianti; altro trastullo che la mortificazione. Debbono stare ognora questi sì timorosi di sé medesimi; e quelli ne potranno vivere sicuri? Meglio sia dunque, se così è, gettar via cilizi, incenerire flagelli, sbandir digiuni, dimenticar penitenze, mentre maggior pericolo corrono di perire quei ch’ogni leggiera colpa castigano con tanta severità, di quei che l’ammettono con tanta scioperatezza. Ma bene stolto io sarei se mai mi lasciassi in questo modo trascorrere a lamentarmi di Dio, mentre pur troppo verrà giorno, verrà, nel quale si vedrà chiaro, quanto ad ognuno o religioso, o mondano, sarà costato comunemente il salvarsi. Ahimè, che il Regno dei Cieli non è da tutti. Chi vuol entrarvi, si ha da rompere il passo, anche a viva forza, con la negazione di quegli appetiti scorretti, che glielo ritardano: Contendite intrare per angustam portam, sì, dice Cristo, contendite, contendite. E che vuol dire questo contendite? Vuol dire: affannatevi, vuol dire: affaticatevi. Queste è poco. Vuol dir ciò che San Luca espresse più orribilmente col suo Greco vocabolo: Agonizate; vuol sprezzare roba, sprezzare riparazione, sprezzare all’ultimo sin la medesima vita.

VIII. Io so, che queste cose non si ascoltano da ciascuno sì volentieri, e che più volentieri si corre comunemente ad udire quei predicatori i quali diano sicurezza, che non quegli altri i quali arrechino timore. Ma non vi diss’io da principio, ch’io non poteva darvi in questa. materia, se non timore? Non vi dovete però meco sdegnare, ma compatirmi .Forse che non ho ancor io comune la causa con tutti voi? Non solleticherei anch’io, quanto ogni altro, volentieri le vostre orecchie, non lusingherei il vostro genio, non mi cattiverei la vostra benevolenza, s’io non vedessi che ciò facendo vi tratterei da servitore infedele; mentre per darvi un breve contento, forse vi arrecherei un’eterna rovina? Però vi conchiuderò con Santo Agostino: Fratres, nimis timendum esse volo . Eh convien temere pur troppo, convien temere; perché di certo è molto più profittevole un timore santo, che una sicurtà baldanzosa: Melius est enim non vobis dare securítatem malam. Io quanto a me: Non dabo, quod non accipiam. Come posso a voi dare ciò ch’io non ho? S’io fossi sicuro, farei sicuro anche voi: Securo vos facerem, si securus ego essem. Ma io pavento, ma io palpito, ma io tutto mi raccapriccio, pensando all’anima mia. E come dunque poss’io farvi sicuri? Benché, sapete voi, qual è il modo da ritrovar nel negozio della salute qualche considerabile sicurezza? Trattarlo sempre con un immenso timore, sempre ricorrere a Dio, sempre raccomandarsi a Dio: Chi fa così, vada lieto: Beatus homo, qui semper est pavidus (Prov. XXVIII, 14).