DOMENICA IV DOPO PASQUA (2023)

(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)

Semidoppio. – Paramenti bianchi.

La liturgia di questo giorno esalta la giustizia di Dio (Intr., Vang.) che si manifesta col trionfo di Gesù e l’invio dello Spirito Santo. « La destra del Signore ha operato grandi cose risuscitando Cristo da morte » (All.) e facendolo salire al cielo nel giorno dell’Ascensione. È bene per noi che Gesù lasci la terra, poiché dal cielo Egli manderà alla sua Chiesa lo Spirito di verità (Vang.), per eccellenza, che viene dal Padre dei lumi (Ep.). Lo Spirito Santo ci insegnerà ogni verità (Vang., Off., Secr.), esso « ci annunzierà » quello che Gesù gli dirà e noi saremo salvi se ascolteremo questa parola di vita (Ep.). Lo Spirito Santo ci dirà le meraviglie che Dio ha operate per il Figlio (Intr., Off.) e questa testimonianza della splendida giustizia resa a Nostro Signore consolerà le anime nostre e ci sarà di sostegno in mezzo alle persecuzioni. Siccome, secondo quanto dice S. Giacomo, « la prova della nostra fede produce la pazienza e questa bandisce l’incostanza e rende le opere perfette », noi imiteremo in tal modo la pazienza del nostro Dio « e del Padre nostro », nel quale « non vi è né variazione né cambiamento » (Ep.), e « i nostri cuori saranno allora là dove si trovano le vere gioie » (Or.). Lo Spirito Santo convincerà inoltre satana e il mondo del peccato che hanno commesso mettendo a morte Gesù (Vang., Comm.) e continuando a perseguitarlo nella sua Chiesa.

Incipit

In nómine Patris, ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram.

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

S. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.

R. Amen.

S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.

R. Amen.

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et plebs tua lætábitur in te.

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Introitus

Ps XCVII:1; 2

Cantáte Dómino cánticum novum, allelúja: quia mirabília fecit Dóminus, allelúja: ante conspéctum géntium revelávit justítiam suam, allelúja, allelúja, allelúja.

[Cantate al Signore un cantico nuovo, allelúia: perché il Signore ha fatto meraviglie, allelúia: ha rivelato la sua giustizia agli occhi delle genti, allelúia, allelúia, allelúia.]

Ps XCVII: 1

Salvávit sibi déxtera ejus: et bráchium sanctum ejus.

[Gli diedero la vittoria la sua destra e il suo santo braccio.]

Cantáte Dómino cánticum novum, allelúja: quia mirabília fecit Dóminus, allelúja: ante conspéctum géntium revelávit justítiam suam, allelúja, allelúja, allelúja.

[Cantate al Signore un cantico nuovo, allelúia: perché il Signore ha fatto meraviglie, allelúia: ha rivelato la sua giustizia agli occhi delle genti, allelúia, allelúia, allelúia.]

Kyrie

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Christe, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

Gloria

Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu ✠ in glória Dei Patris. Amen.

Oratio

Orémus.

Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis voluntátis: da pópulis tuis id amáre quod prǽcipis, id desideráre quod promíttis; ut inter mundánas varietátes ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gáudia.

[O Dio, che rendi di un sol volere gli ànimi dei fedeli: concedi ai tuoi pòpoli di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti; affinché, in mezzo al fluttuare delle umane vicende, i nostri cuori siano fissi laddove sono le vere gioie.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Jacóbi Apóstoli

Jas I 17-21

Caríssimi: Omne datum óptimum, et omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutátio nec vicissitúdinis obumbrátio. Voluntárie enim génuit nos verbo veritátis, ut simus inítium áliquod creatúræ ejus. Scitis, fratres mei dilectíssimi. Sit autem omnis homo velox ad audiéndum: tardus autem ad loquéndum et tardus ad iram. Ira enim viri justítiam Dei non operátur. Propter quod abjiciéntes omnem immundítiam et abundántiam malítiæ, in mansuetúdine suscípite ínsitum verbum, quod potest salváre ánimas vestras.

[Caríssimi: Ogni liberalità benefica e ogni dono perfetto viene dall’alto, scendendo da quel Padre dei lumi in cui non è mutamento, né ombra di vicissitudine. Egli infatti ci generò di sua volontà mediante una parola di verità, affinché noi siamo quali primizie delle sue creature. Questo voi lo sapete, miei cari fratelli. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all’ira. Poiché l’uomo iracondo non fa quel che è giusto davanti a Dio. Per la qual cosa, rigettando ogni immondezza e ogni resto di malizia, abbracciate con animo mansueto la parola innestata in voi, la quale può salvare le vostre ànime.]

L’Apostolo S. Giacomo, detto il Minore, era venuto a conoscere che tra i Cristiani convertiti dal Giudaismo e disseminati fuori della Palestina serpeggiavano gravi errori, nell’interpretazione della dottrina loro insegnata, specialmente rispetto alla necessità delle buone opere. Inoltre, in mezzo alle tribolazioni cui andavano soggetti, c’era pericolo che riuscissero a farsi strada le vecchie abitudini. Per premunire contro l’errore questi suoi connazionali dispersi, e per richiamarli a una vita più austera, S. Giacomo scrive loro una lettera. In essa si insiste sulla necessità che alla fede vadano congiunte le buone opere. Si danno, poi, varie norme, perché tanto nella vita privata, quanto nelle relazioni sociali siano guidati da uno spirito veramente cristiano; e vengono confortati nelle loro tribolazioni. L’Epistola è tolta dal cap. 1 di questa lettera. Da Dio deriva ogni bene. Da Lui abbiamo avuto il dono inestimabile della vita della grazia, per mezzo della predicazione del Vangelo, parola di verità. Questa parola di verità ciascuno deve accogliere con prontezza, con semplicità, con spirito di mansuetudine.

Alleluja

Allelúja, allelúja.

Ps CXVII:16.

Déxtera Dómini fecit virtútem: déxtera Dómini exaltávit me. Allelúja.

[La destra del Signore operò grandi cose: la destra del Signore mi ha esaltato. Allelúia.]

Rom VI:9

Christus resúrgens ex mórtuis jam non móritur: mors illi ultra non dominábitur. Allelúja.

[Cristo, risorto da morte, non muore più: la morte non ha più potere su di Lui. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia +︎ sancti Evangélii secúndum Joánnem

Joannes XVI: 5-14

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Vado ad eum, qui misit me: et nemo ex vobis intérrogat me: Quo vadis? Sed quia hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor vestrum. Sed ego veritátem dico vobis: expédit vobis, ut ego vadam: si enim non abíero, Paráclitus non véniet ad vos: si autem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vénerit ille, árguet mundum de peccáto et de justítia et de judício. De peccáto quidem, quia non credidérunt in me: de justítia vero, quia ad Patrem vado, et jam non vidébitis me: de judício autem, quia princeps hujus mundi jam judicátus est. Adhuc multa hábeo vobis dícere: sed non potéstis portáre modo. Cum autem vénerit ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem veritátem. Non enim loquétur a semetípso: sed quæcúmque áudiet, loquétur, et quæ ventúra sunt, annuntiábit vobis. Ille me clarificábit: quia de meo accípiet et annuntiábit vobis.

[In quel tempo: Gesú disse ai suoi discepoli: Vado a Colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? Ma perché vi ho dette queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico il vero: è necessario per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. E venendo, Egli convincerà il mondo riguardo al peccato, riguardo alla giustizia e riguardo al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Molte cose ho ancora da dirvi: ma adesso non ne siete capaci. Venuto però lo Spirito di verità, vi insegnerà tutte le verità. Egli, infatti, non vi parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito: vi annunzierà quello che ha da venire, e mi glorificherà, perché vi annunzierà ciò che riceverà da me.]

OMELIA

(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. – Soc. Ed. Vita e pensiero.- Milano 1956.)

L’ADDIO DI GESÙ

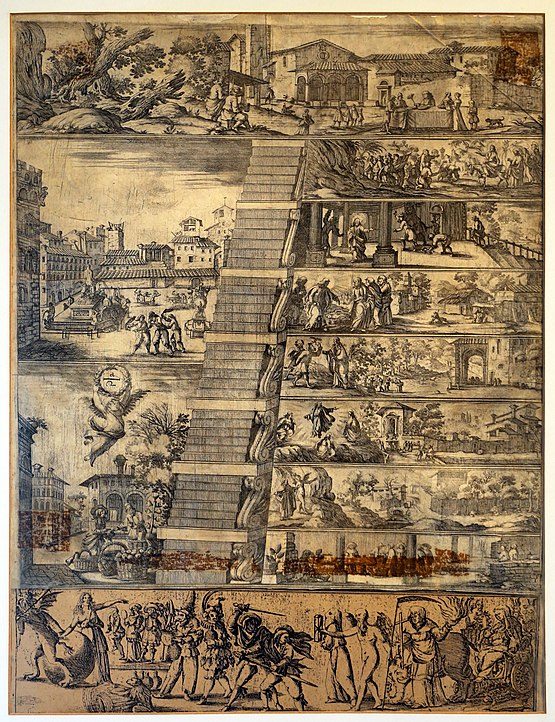

Finita la cena, — era l’ultima cena che il Figlio di Dio mangiava coi figli degli uomini, — Gesù e gli undici Apostoli s’incamminarono verso il monte degli Ulivi. C’era lassù un orto chiamato il Getsemani, ove il Signore soleva pregare. Quando la silenziosa compagnia, passata la valle del Cedron, cominciò a risalire per una stradetta incassata tra gli ulivi ed i vigneti, Gesù disse agli Apostoli tenerissime cose. E concluse: « Ed ora torno a Colui che mi ha mandato ». Tutti tacevano in angoscia: non era la prima volta, quella sera, che il Maestro parlava di partire. E, quantunque non immaginassero che quella era l’ultima notte di Gesù, tuttavia per i continui accenni che Egli faceva della sua prossima partenza, cominciarono a temere. E quando disse: « Ora torno a Colui che mi ha mandato », si strinse la gola dei discepoli, e nessuno poté rispondere. « Come? », disse Gesù, « non parlate? Vi ho detto che me ne vado e nessuno mi domanda dove? ». Nell’oscurità e nel silenzio della sera per la stradetta ascendente tra i filari d’ulivi e di viti, il Maestro li sentiva lottare coi singhiozzi. Perciò aggiunse: « Perché vi ho detto queste cose, il vostro cuore è gonfio di tristezza. Non affliggetevi: vi dico che è necessario per voi che me ne vada ». Come una madre che deve andare lontano e si vede attorno i figliuoli piangenti, li raccomanda a qualche parente e promette vicino il suo ritorno, così anche Gesù fece due promesse per consolare i suoi Apostoli alla sua partenza. « È necessario per voi ch’io vada; perché s’io non vado, il Paracleto non verrà » — Lo Spirito Santo non poteva venire prima della morte di Cristo perché gli uomini erano ancora schiavi del peccato originale; era necessario che Gesù morendo ci redimesse, affinché lo Spirito Santo, che non abita in un corpo soggetto al peccato, potesse venire in noi. « È necessario per voi ch’io vada: perché vi possa preparare un posto, e quando lo avrò preparato, ritornerò da voi, e vi prenderò con me; e starete per sempre dove sarò io ». Noi in Paradiso, prima della morte di Cristo, non potevamo andare: era necessario che Gesù morendo entrasse per il primo e ce lo aprisse, perché anche noi dietro a Lui vi potessimo entrare. Dunque, com’è stato buono, più che una mamma, Gesù con noi! Prima di partire ha pensato a noi, per la nostra vita e per la nostra morte. Per la nostra vita ci ha promesso lo Spirito Santo; per la nostra morte ci ha promesso che tornerà Lui a prenderci e a portarci dove Egli sta. Ciò che importa, adesso, è sapere quello che dobbiamo fare perché lo Spirito Santo abiti in noi in questa vita, e perché nell’ora della nostra morte venga Gesù a prenderci e condurci in Cielo. – 1. PERCHÈ LO SPIRITO SANTO ABITI IN NOI. La Vergine siracusana, santa Lucia, fu accusata al governatore Pascasio perché rifiutava la mano d’un giovane idolatra. Essa si difese e disse: « Non ho promesso fedeltà a nessun uomo, ma solo a Dio ». Il governatore, adirato, comandò: « Fra i tormenti la si costringa a tacere! A lui rispose Lucia: « Le parole non mancheranno mai sulle labbra dei servi di Dio. L’ha detto Gesù: Quando vi troverete davanti ai re ed ai magistrati, non angustiatevi per le cose che dovete dire; lo Spirito Santo che è in voi vi suggerirà tutto » – « Dunque, lo Spirito Santo è in te? ». « Sì: coloro che vivono casti e pii sono templi dello Spirito Santo ». Allora il governatore maligno aggiunse: « Penserò a farti cessare di essere casta e pia e non sarai più il tempio dello Spirito Santo ». Ma la vergine, levate le mani e gli occhi al cielo, pregava. Ecco, o Cristiani: perché lo Spirito Santo abiti in noi è necessario vivere pii e casti. Pii: con la frequenza dei Sacramenti, con la preghiera in casa ed in Chiesa. Casto: con l’onestà della vita, con la fuga dalle occasioni cattive, con l’amore alla propria famiglia. È vicina la Pentecoste, la grande festa che ricorda la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli: prepariamo i nostri cuori con una vita casta e pia. E se alcuno sentisse pesare sulla sua coscienza una grave colpa, si purifichi con la santa Confessione, altrimenti lo Spirito Santo non verrà in lui e non sentirà gli effetti della sua presenza. « Quando verrà lo Spirito consolatore — ha detto Gesù — Egli v’insegnerà ogni verità ». Beate le anime caste e pie, perché da Lui saranno consolate! In ogni dolore, in ogni croce proveranno una soave dolcezza, perché lo Spirito Santo presente in loro, ascolterà ogni gemito e preparerà per essi una ricompensa eterna. Beate le anime caste e pie, perché da Lui saranno ammaestrate, e comprenderanno come tutte le cose di quaggiù non siano altro che un inganno, e non val la pena d’attaccare il cuore nostro ad esse. – 2. PERCHÈ GESÙ RITORNI NELL’ORA DI NOSTRA MORTE. L’ora più terribile della vita è quella di nostra morte. Soffrire i mali dell’agonia che ci strapperanno stille di freddo sudore; chiuder gli occhi e non riaprirli più a vedere le persone e le cose amate; andar via da questo mondo senza portar via niente con noi, neppure un soldo, neppure un frustolo di pane; e non sapere dove si vada e come sarà… Al di là della morte chi verrà a prenderci? Gesù o il demonio? Oh, se fossimo sicuri che verrà Gesù a condurci dove Egli è, a star sempre con Lui, a non morir più, a godere eternamente, come sarebbe dolce la morte! Sarebbe il termine d’ogni dolore, anzi l’inizio della gioia senza confine. Ebbene, Gesù ha promesso che tornerà a prendere i suoi discepoli per dare ad essi quel posto che si sono guadagnati in Paradiso. Quando il cappellano entrò nella stanza della santa di Lisieux morente, cercò di confortarla ad accettar la morte con rassegnazione. « Padre! — rispose santa Teresa, — non c’è bisogno di rassegnazione se non per vivere. A morire io provo gioia: perché Gesù stesso verrà a prendermi. E quando si è con Gesù non si muore ma si entra nella vita ». Beati quelli che muoiono bene! Morire bene: ecco lo scopo di tutto il nostro vivere. Ma noi sappiamo che nulla s’impara se non con l’esercizio e con la pratica. Come s’impara a fabbricare? fabbricando. Come s’impara a morire? morendo. « Ogni giorno io muoio », diceva San Paolo; ed ogni giorno moriva al mondo, ai piaceri, alle lusinghe del demonio e delle passioni. Da questo si spiega com’egli potesse scrivere: « Io bramo di morire per trovarmi con Cristo ». Cupio dissolvi et esse cum Christo. « Io bramo di morire perché la morte è un guadagno per me » (Filip., I, 21,23). Sulla tomba di Scoto, filosofo francescano, fu scritto « Semel sepultus bis mortuus ». Fu sepolto una volta sola e morì due volte: la prima, mentre viveva facendo penitenza e rinnegando se stesso. Se vogliamo morir bene, anche noi ogni giorno dobbiamo imparare a morire: devono morire nella nostra mente i cattivi pensieri; devono morire sulle nostre labbra le parole cattive di bestemmia, di impurità, di odio, di mormorazione; devono morire nella nostra vita le opere cattive, solo deve vivere in noi la volontà di Dio. Solo così Gesù ritornerà a prenderci nell’ora di nostra morte. – Moriva un bambino di sei anni: s’accorgeva di morire, ma non aveva paura. Volgendosi alla mamma che singhiozzava, ingenuamente le chiedeva: « Mamma, domani, quando sarò in cielo e mi verrà sonno, Gesù a dormire mi metterà nella cuna o mi prenderà sulle sue braccia? ». Sulle braccia di Gesù tu dormi ora, o piccolo innocente! Ma anche noi se sapremo conservare il nostro cuore buono e puro come quello di un bambino, anche noi Gesù prenderà sulle sue braccia, nell’ora di nostra morte. E sia così. — IL GIUDIZIO DELLO SPIRITO SANTO. Gesù conforta così i suoi Apostoli: « No, il mondo non vincerà perché manderò lo Spirito Santo a giudicarlo, e lo convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio ». E San Tommaso spiega queste parole oscure dicendo che lo Spirito Santo giudicherà il mondo: de iustitia — ossia delle opere buone omesse; de peccato — che non doveva commettere; de iudicio — ossia dei falsi apprezzamenti del mondo, che disprezza i beni eterni, per stimare i beni fugaci e bugiardi. – 1. DE PECCATO. Una notte nella città di Cambrai le campane suonarono spaventosamente a stormo. I cittadini balzavano dal sonno, s’affacciavano alle finestre con gli occhi sbarrati: un chiarore fosco e sanguigno, un fumo denso entrava in ogni via, suscitando ombre paurose. Giù nelle strade c’era gente che accorreva affannosamente; gente che gridava: « La cattedrale in fiamme ». Sulla piazza della cattedrale era tutto un popolo che impotente vedeva il suo tempio, il simbolo della fede dei padri, rovinare dal sommo. Le lingue di fuoco sfuggivano dalle strombature delle finestre, avvolgevano le lesene, su su fino al cornicione, ed erompevano liberamente sul tetto con un crepitìo di selvaggio trionfo. Tratto tratto qualche rombo sordo e lungo: le volte crollavano in un vortice di fumo e di faville. Le colonne, i capitelli, gli stucchi, le guglie, le statue dei santi, tutto precipitava. In mezzo alla folla, senza una parola, senza una lacrima, il Vescovo, Mons. Reghier guardava… « Che disastro! Che disastro! » urlavano attorno a lui; ed egli rispose: « Disastro: è vero. Ma non è come un peccato ». Il peccato è la ribellione contro Dio che ci ha creati, che ci ha redenti, che ci conserva; è il grido di lucifero: Non serviam! Il peccato è l’ingratitudine più feroce di un figlio verso suo padre che l’ha nutrito con la sua carne, che l’ha dissetato con il suo sangue, che ha dato la sua vita per lui. Filios enutrivi et exaltavi: ipsi autem spreverunt me. Il peccato priva l’anima della sua bellezza, deforma in essa l’immagine di Dio e la spoglia di tutti i meriti che prima s’era con tanta fatica acquistati. Miseros fact populos peccatum (Prov., IV, 34). Il peccato significa il supplizio eterno, in atroci tormenti, nel fuoco e nelle tenebre: il peccato è l’inferno: Ibunt hi in supplicium æternum. Eppure gli uomini peccano tanto facilmente: preferiscono il peccato ai mali del corpo, alla povertà, al disonore, al rinnegamento dei sensi. Non così però i santi: S. Francesco Regis ad un peccatore che non si voleva convertire, così lo scongiurava: « Uccidimi se vuoi, ma non peccare un’altra volta ». Non come il mondo giudicherà lo Spirito Santo quando verrà a convincerlo di peccato: Arguet mundum de peccato. – 2. DE IUSTITIA. S. Giovanni Damasceno racconta che in una città della Grecia v’era una strana costumanza. Ogni anno si andava lontano a cercare uno straniero e, tra il plauso del popolo e i canti e i fiori, lo si portava trionfalmente a reggere la città. E l’infelice s’illudeva beatamente nello splendore del trono e nelle ricchezze della reggia. Ma finito l’anno, la città con urla vergognose lo cacciava in una scogliera brulla in mezzo al mare: senza veste, senza cibo. E là sulla sabbia dell’isola sterile, quell’infelice re d’un anno scontava ad una ad una quelle fugaci ore di gloria. Ma una volta si trasse a reggere la città un uomo che era saggio. Egli non si lasciò lusingare né dagli onori né dai banchetti. Ogni giorno, segretamente, faceva trafugare all’isola fatale e vesti e cibi e oro e pietre e legnami da costruzione. E quando il popolo si levò per cacciarlo via, egli non si fece pregare, ma se ne fuggì contento verso la scogliera ove tante ricchezze lo attendevano. Questo re d’un anno siam noi, sulla terra, o Cristiani; finita la breve vita dovremo passare verso l’isola dell’eternità. Infelice colui che non avrà fatto opere di giustizia: là non troverà né pane, né veste, né casa per la sua felicità, ma troverà lo Spirito Santo a giudicarlo de iustitia quam debuit facere et non fecit. Ma se ogni giorno noi faremo qualche azione buona per l’eternità, qualche mortificazione, qualche preghiera, qualche elemosina per amor di Dio, quando verrà la morte a cacciarci dal regno di questa terra, non ci rincrescerà ma fuggiremo beatamente verso il regno del cielo migliore. Bisogna dunque operare il bene, intanto che siamo vivi. E a questo lo Spirito Santo ci spinge con gemiti inenarrabili. Quante buone ispirazioni, quanti palpiti d’amore, ogni giorno Dio ci concede! È un povero che stende la mano sul nostro passaggio, è il buon esempio di un vicino, è una campana che nel silenzio mattutino ci sforza a balzar dalle coltri e a recarci nella Chiesa a pregare. Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra (Ps., XCIV, 8). – 3. DE JUDICIO. Frate Galdino, arrivato nella casa d’Agnese, per prendere un po’ di fiato, raccontò il famoso miracolo delle noci (MANZONI, Cap. III). La conclusione è veramente graziosa. Padre Macario, passando per una viottola nel campo di un benefattore del convento, vide che stavano sradicando un magnifico noce, perché da anni non dava frutti. Padre Macario persuase il benefattore a lasciar ancora quella pianta nella terra. E il brav’uomo ubbidì, promettendo metà del raccolto per il convento. A primavera fiorì a bizzeffe, e a suo tempo, noci a bizzeffe. Ma il benefattore del convento non ebbe la fortuna di bacchiarle, perché andò prima a ricevere il premio della sua carità. Aveva lasciato però un figliuolo di stampo ben diverso. Costui, un giorno, aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo e, gozzovigliando, raccontava la storia del noce e rideva dei frati, a cui credeva d’avergliela fatta, facendosi nuovo della promessa di suo padre. Que’ giovinastri ebber voglia d’andar a vedere quello sterminato mucchio di noci; e lui li mena su in granaio. Apre l’uscio, va verso il cantuccio dove era stato riposto il gran mucchio, mentre dice: — Guardate; — guarda egli stesso, e vede… che cosa? Un bel mucchio di foglie secche. Povero sciocco: come s’era ingannato. Lo stesso sbigottimento subiranno i poveri mondani, quando lo Spirito Santo li convincerà dei loro falsi apprezzamenti. Arguet mundum de iudicio. Tu credevi d’essere al mondo solo per il corpo, e invece era per l’anima. Tu pensavi d’esser al mondo per diventar ricco, e hai sudato, dì e notte, lealmente e slealmente, ti sei logorato tutta la vita, trascurando ogni dovere per amare, per ammassare… che cosa? Un bel mucchio di foglie secche. Tu pensavi d’essere al mondo per raggiungere un posto, per farti un nome, ed almanaccavi sempre disegni di grandezza e di dominio. E che cosa hai raccolto? Guarda … un bel mucchio di foglie secche. Tu pensavi d’esser al mondo per soddisfare le tue passioni: ed hai creduto trovar gioia nel libero sfogo d’ogni impuro desiderio. E cos’hai raccolto? Guarda… un bel mucchio di foglie marce. – Quando S. Metodio arrivò alla corte del Re dei Bulgari, dipinse in una sala della reggia una scena spaventosa. Dio era nel mezzo con tutta la sua maestà. Di qua, di là, gli uomini pallidi, confusi, angosciati, aspettavano il proprio destino. Il principe ne fu spaventato: « Ricordati o re, — disse il santo — che così tu verrai giudicato ». Il re si convertì. Ricordiamo noi pure, o Cristiani, che saremo giudicati de peccato, de iustitia, de judicio. Questo pensiero ci stia dinanzi sempre a infonderci un santo timore.

Offertorium

Orémus.

Ps LXV:1-2; LXXXV:16

Jubiláte Deo, univérsa terra, psalmum dícite nómini ejus: veníte et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúja.

[Acclama a Dio, o terra tutta, canta un inno al suo nome: venite e ascoltate, tutti voi che temete Iddio, e vi narrerò quanto il Signore ha fatto all’ànima mia, allelúia.]

Secreta

Deus, qui nos, per hujus sacrifícii veneránda commércia, uníus summæ divinitátis partícipes effecísti: præsta, quǽsumus; ut, sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam dignis móribus assequámur.

[O Dio, che per mezzo degli scambi venerandi di questo sacrificio ci rendesti partecipi dell’unica somma divinità: concedici, Te ne preghiamo, che come conosciamo la tua verità, così la conseguiamo mediante una buona condotta.]

Præfatio

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R. Dignum et justum est.

Paschalis

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

[È veramente degno e giusto, conveniente e salutare: Che Te, o Signore, esaltiamo in ogni tempo, ma ancor piú gloriosamente in questo giorno in cui, nostro Agnello pasquale, si è immolato il Cristo. Egli infatti è il vero Agnello, che tolse i peccati del mondo. Che morendo distrusse la nostra morte, e risorgendo ristabilí la vita. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:]

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Preparatio Communionis

Orémus: Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:

Pater noster

qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

R. Sed líbera nos a malo.

S. Amen.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Communio

Joann XVI:8

Cum vénerit Paráclitus Spíritus veritátis, ille árguet mundum de peccáto et de justítia et de judício, allelúja, allelúja.

[Quando verrà il Paràclito, Spirito di verità, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, allelúia, allelúia]

Postcommunio

Orémus.

Adésto nobis, Dómine, Deus noster: ut per hæc, quæ fidéliter súmpsimus, et purgémur a vítiis et a perículis ómnibus eruámur.

[Concédici, o Signore Dio nostro, che mediante questi misteri fedelmente ricevuti, siamo purificati dai nostri peccati e liberati da ogni pericolo.]

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)