DOMENICA IV DOPO PENTECOSTE (2021)

Semidoppio. – Paramenti verdi.

Il pensiero che domina tutta la liturgia di questo giorno è la fiducia in Dio in mezzo alle lotte ed alle sofferenze di questa vita. Essa appare nella lettura della storia di David nel Breviario e da un episodio della vita di S. Pietro, di cui è prossima la festa. Quando Dio scacciò Saul per il suo orgoglio, disse a Samuele di ungere come re il più giovane dei figli di Jesse, che era ancora fanciullo. E Samuele l’unse, e da quel momento lo Spirito di Dio di ritirò da Saul e venne su David. Allora i Filistei che volevano ricominciare la guerra, riunirono le loro armate sul versante di una montagna; Saul collocò il suo esercito sul versante di un’altra montagna in modo che essi erano separati da una valle ove scorreva un torrente. E usci dal campo dei Filistei un gigante, che si chiamava Golia. Esso portava un elmo di bronzo, una corazza a squame. gambiere di bronzo e uno scudo di bronzo che gli copriva le spalle; aveva un giavellotto nella bandoliera e brandiva una lancia il cui ferro pesava seicento sicli. E sfidando Israele: «Schiavi di Saul, gridò, scegliete un campione che venga a misurarsi con me! Se mi vince, saremo vostri schiavi, se lo vinco io, voi sarete nostri schiavi » – Saul e con lui tutti i figli d’Israele furono allora presi da spavento, Per un po’ di giorni il Filisteo si avanzò mattina e sera, rinnovando la sua sfida senza che nessuno osasse andargli incontro. Frattanto giunse al campo di Saul il giovane David, che veniva a trovare i suoi fratelli, e quando udì Golia e vide il terrore d’Israele, pieno di fede gridò: « Chi è dunque questo Filisteo, questo pagano che insulta l’esercito di Dio vivo? Nessuno d’Israele tema: io combatterò contro il gigante ». « Va, gli disse Saul, e che Dio sia con te! » David prese il suo bastone e la sua fionda, attraversa il letto del torrente, vi scelse cinque ciottoli rotondi e si avanzò arditamente verso il Filisteo. Golia vedendo quel fanciullo, lo disprezzò: « Sono forse un cane, che vieni contro di me col bastone? » E lo maledisse per tutti i suoi dèi. David gli rispose: « Io vengo contro di te in nome del Dio d’Israele, che tu hai insultato: oggi stesso tutto il mondo saprà che non è né per mezzo della spada, né per mezzo della lancia, che Dio si difende: Egli è il Signore e concede la vittoria a chi gli piace ». Allora il gigante si precipitò contro David: questi mise una pietra entro la sua fionda e dopo averla fatta girare la lanciò contro la fronte del gigante, che cadde di colpo a terra. David piombò su di lui e tratta dal fodero la spada di Golia, lo uccise tagliandogli la testa che innalzò per mostrarla ai Filistei. A questa vista i Filistei fuggirono e l’esercito di Israele innalzato il grido di guerra li insegui e li massacrò. « I figli d’Israele, commenta S. Agostino, si trovavano da quaranta giorni di fronte al nemico. Questi quaranta giorni per le quattro stagioni e per le quattro parti del mondo, significano la vita presente durante la quale il popolo cristiano non cessa mai dal combattere Golia e il suo esercito, cioè satana e i suoi diavoli. Tuttavia questo popolo non avrebbe potuto vincere se non fosse venuto il vero David, Cristo col suo bastone, cioè col mistero della croce. David, infatti, che era la figura di Cristo, usci dalle file, prese in mano il bastone e marciò contro il gigante: si vide allora rappresentata nella sua persona ciò che più tardi si compi in N. S. Gesù Cristo. Cristo, infatti, il vero David, venuto per combattere il Golia spirituale, cioè il demonio, ha portato da sé la sua croce. Considerate, o fratelli, in qual luogo David ha colpito Golia: in fronte ove non c’era il segno della croce; cosicché mentre il bastone significava la croce, cosi pure quella pietra con la quale colpì Golia rappresentava Cristo Signore. » (2° Notturno). Israele è la Chiesa che soffre le umiliazioni, che le impongono i nemici. Essa geme attendendo la sua liberazione (Ep.), invoca il Signore, che è la fortezza per i perseguitati (All.), «Il Signore che è un rifugio e un liberatore » (Com.), affinché le venga in aiuto « per paura che il nemico gridi: Io l’ho vinta » (Off.). E con fiducia essa dice: « Vieni in mio aiuto, o Signore, per la gloria del tuo nome, e liberami » (Grati.). « Il Signore è la mia salvezza, chi potrò temere? Il Signore è il baluardo della mia vita, chi mi farà tremare? Quando io vedrò schierato contro di me un esercito intero il mio cuore sarà senza paura. Sono i miei persecutori e i miei nemici che vacillano e cadono » (Intr.). Cosi sotto la guida della divina Provvidenza, la Chiesa serve Dio con gioia in una santa pace (Or.); il che ci viene mostrato dal Vangelo scelto in ragione della prossimità della festa del 29 giugno. Un evangeliario di Wurzbourg chiama questa domenica, Dominica ante natalem Apostolorum. Infatti è la barca di Pietro che Gesù sceglie per predicare, è a Simone che Gesù ordina di andare al largo, ed è infine Simone, che, dietro l’ordine del Maestro, getta le reti, che si riempiono in modo da rompersi; infine è Pietro che, al colmo dello stupore e dello spavento, adora il Maestro ed è scelto da Lui come pescatore d’uomini. « Questa barca, commenta S. Ambrogio, ci viene rappresentata da S. Matteo battuta dai flutti, da S. Luca ripiena di pesci; il che significa il periodo di lotta che la Chiesa ebbe al suo sorgere e la prodigiosa fecondità successiva. La barca che porta la Sapienza e voga al soffio della fede non corre alcun pericolo: e che cosa potrebbe temere avendo per pilota Quegli che è la sicurezza della Chiesa? Il pericolo s’incontra ove è poca fede; ma qui è sicurezza poiché l’amore è perfetto » (3° Nott.). Commentando il brano di Vangelo molto simile a questo (vedi mercoledì di Pasqua) ove S. Giovanni racconta una pesca miracolosa, che ebbe luogo dopo la Resurrezione del Salvatore, S. Gregorio scrive: « che cosa significa il mare se non l’età presente nella quale le lassitudini e le agitazioni della vita corruttibile assomigliano a flutti che senza tregua si urtano e si spezzano? Che cosa rappresenta la terra ferma della riva, se non la eternità del riposo d’oltre tomba? Ma poiché i discepoli si trovavano ancora in mezzo ai flutti della vita mortale, si affaticano sul mare, mentre il Signore, che si era spogliato della corruttibilità della carne, dopo la Risurrezione era sulla riva » (3° Notturno del mercoledì di Pasqua). In S. Matteo il Signore paragona « il regno dei cieli ad una rete gettata in mare che raccoglie ogni sorta di pesci. E quando è piena, i pescatori la tirano a riva e prendono ibuoni e rigettano i cattivi ». Orsù, coraggio: mettiamo tutta la nostra confidenza in Gesù. Egli ci salverà, mediante la Chiesa, dagli attacchi del demonio, come salvò per mezzo di David l’esercito d’Israele che temeva il gigante Golia.

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram.

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

S. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.

R. Amen.

S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.

R. Amen.

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et plebs tua lætábitur in te.

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Introitus

Ps XXVI: 1; 2 Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timebo? Dóminus defensor vitæ meæ, a quo trepidábo? qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidérunt.

[Il Signore è mia luce e mia salvezza, chi temerò? Il Signore è baluardo della mia vita, cosa temerò? Questi miei nemici che mi perséguitano, essi stessi vacillano e stramazzano.] Ps XXVI:3

Si consístant advérsum me castra: non timébit cor meum.

[Se anche un esercito si schierasse contro di me: non temerà il mio cuore.]

Gloria….

Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timebo? Dóminus defensor vitæ meæ, a quo trepidábo? qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidérunt.

[Il Signore è mia luce e mia salvezza, chi temerò? Il Signore è baluardo della mia vita, cosa temerò? Questi miei nemici che mi perséguitano, essi stessi vacillano e stramazzano.]

Kyrie

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Christe, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

Gloria

Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu ✠ in glória Dei Patris. Amen.

Oratio

Orémus.

Da nobis, quæsumus, Dómine: ut et mundi cursus pacífice nobis tuo órdine dirigátur; et Ecclésia tua tranquílla devotióne lætétur.

[Concedici, Te ne preghiamo, o Signore, che le vicende del mondo, per tua disposizione, si svolgano per noi pacificamente, e la tua Chiesa possa allietarsi d’una tranquilla devozione.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.

Rom VIII: 18-23.

“Fratres: Exístimo, quod non sunt condígnæ passiónes hujus témporis ad futúram glóriam, quæ revelábitur in nobis. Nam exspectátio creatúræ revelatiónem filiórum Dei exspéctat. Vanitáti enim creatúra subjécta est, non volens, sed propter eum, qui subjécit eam in spe: quia et ipsa creatúra liberábitur a servitúte corruptiónis, in libertátem glóriæ filiórum Dei. Scimus enim, quod omnis creatúra ingemíscit et párturit usque adhuc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primítias spíritus habéntes: et ipsi intra nos gémimus, adoptiónem filiórum Dei exspectántes, redemptiónem córporis nostri: in Christo Jesu, Dómino nostro”.

[“Fratelli: Ritengo che i patimenti del tempo presente non hanno proporzione con la gloria futura, che deve manifestarsi in noi. Infatti il creato attende con viva ansia la manifestazione dei figli di Dio. Poiché il creato è stato assoggettato alla vanità non di volontà sua; ma di colui che ve l’ha assoggettato con la speranza che anch’esso creato sarà liberato dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo, invero, che tutta quanta la creazione fino ad ora geme e soffre le doglie del parto. E non solo essa, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi gemiamo in noi stessi attendendo l’adozione dei figliuoli di Dio, cioè la redenzione del nostro corpo”].

IL RE DELLA MUNIFICENZA.

P. G. Semeria: Le epistole delle Domeniche, Op. naz. Per il mezzogiorno d’Italia, Milano, 1939.

(Nihil obstat sac. P. De Ambroggi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Curia Arch, Mediolani, 1-3-1938)

L’epistola d’oggi comincia con una frase celebre del grande Apostolo San Paolo. Già di queste frasi San Paolo ce ne ha lasciate molte. Era anche, umanamente parlando, uno scrittore così poderoso! « I dolori del tempo non sono proporzionati alle gioie dell’eternità » o più alla lettera « le sofferenze di questo mondo non sono coadeguate alla futura gloria che in noi dovrà manifestarsi ». – Se c’è un uomo che abbia molto faticato e sofferto a questo mondo, è proprio Lui, San Paolo. Faticato più di tutti i suoi colleghi, lo dice Lui con ispirato accento; e scusate se è poco! E pari alle fatiche i dolori ineffabili del suo apostolato, irto di difficoltà materiali, di morali contraddizioni; una vita così angosciosa da parere una morte, da poter egli chiamarla tale. « Quotidie morimur » E non crediamo, che Paolo non sentisse tutto questo peso e tutte queste punture: era un forte, non era un insensibile. Anzi la sua era una sensibilità squisita. Soffriva atrocemente. Soffriva quando esercitava l’apostolato con quella sua foga impetuosa, soffriva quando era costretto all’inazione — a starsene, anche lui, uomo di azione, di zelo, « le braccia al sen conserte ». In tutto questo martirio apostolico, apostolato martirizzatore, c’era un conforto per S. Paolo, il vero, il grande conforto. Guardava in su, guardava in là. Tutto questo martirio doveva finire a trasformarsi: alla lotta doveva subentrare la vittoria, alla fatica il riposo, al patimento la gioia, alla umiliazione la gloria. L’Apostolo vi guarda con una fede inconcussa, che diviene speranza irremovibile. E trova che il premio sperato e promesso, promesso e sperato, è di gran lunga superiore alla posta che si richiede. « Non sunt condigno passiones huius temporis ad futuram gloriam quae revelabitur în nobis; » parole aureeche ciascun fedele può e deve ripetere perconto proprio, soggetto com’è ai dolori dellaprova, aperto come deve essere alla speranzadel premio. – Ma dunque, dirà qualcuno più saputello, ma dunque San Paolo è un calcolatore? che impiega il suo capitale al 100 per uno? anzi all’infinitoper uno? e di questo buon affare egoisticamente si compiace? e lo predica perché buono a tutti? Adagio alle conseguenze stiracchiate…Ben diversa da quella del calcolatore avido ed egoista, la figura spirituale di San Paolo e di quanti ripetono fidenti il suo gesto e la sua parola! Paolo è un innamorato di Dio del qual esa due cose; che Egli chiede ai suoi figliuoli eai suoi soldati parecchio, che Egli darà loro moltissimo. Questa ricompensa Paolo non può non accettarla; ma accettandola, accettandola come ricompensa divina alla fatica umana, poiché è ricompensa, e Dio vuol che lo sia, accettandola dunque così, San Paolo vuole sentirla ancora più come una misericordia che una giustizia; vuol sentire nel Dio rimuneratore il Dio generoso. E il mezzo logico per rimanere in quella forma di sentimento è presto trovato. Pur meritandolo, nel senso che bisogna porre noi le condizioni « sine qua non » del premio che i desiderî avanzano, il premio rimane sempre più un dono che un premio; premio per un decimo, dono per novantanove centesimi. Dio va con la sua ricompensa bene al di là del punto dove arriverebbero i nostri meriti. Tra il nostro «facere et pati» e il suo rimunerare non c’è proporzione, questo supera a dismisura quello. E ciò perché Dio è Dio e lo sarà sempre, è il Re della munificenza, della magnificenza. Re e Padre ha benignamente mascherato e maschera (prendete la parola con un po’ di grano di sale) il suo dono finale con la giustizia di un premio « corona justitiæ, » ma ha pagato e paga il suo premio non con la esattezza del matematico e la tirchieria del mercante, ma colla generosità del principe. A noi l’essergli, come Padre, di ciò doppiamente grati.

Graduale

Ps LXXVIII: 9; 10 Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum?

V. Adjuva nos, Deus, salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.

[Sii indulgente, o Signore, con i nostri peccati, affinché i popoli non dicano: Dov’è il loro Dio? V. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, e liberaci, o Signore, per la gloria del tuo nome.]

Allelúja

Alleluja, allelúja Ps IX: 5; 10 Deus, qui sedes super thronum, et júdicas æquitátem: esto refúgium páuperum in tribulatióne. Allelúja

[Dio, che siedi sul trono, e giudichi con equità: sii il rifugio dei miseri nelle tribolazioni. Allelúia.

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam. Luc. V: 1-11

“In illo témpore: Cum turbæ irrúerent in Jesum, ut audírent verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum Genésareth. Et vidit duas naves stantes secus stagnum: piscatóres autem descénderant et lavábant rétia. Ascéndens autem in unam navim, quæ erat Simónis, rogávit eum a terra redúcere pusíllum. Et sedens docébat de navícula turbas. Ut cessávit autem loqui, dixit ad Simónem: Duc in altum, et laxáte rétia vestra in captúram. Et respóndens Simon, dixit illi: Præcéptor, per totam noctem laborántes, nihil cépimus: in verbo autem tuo laxábo rete. Et cum hoc fecíssent, conclusérunt píscium multitúdinem copiósam: rumpebátur autem rete eórum. Et annuérunt sóciis, qui erant in ália navi, ut venírent et adjuvárent eos. Et venérunt, et implevérunt ambas navículas, ita ut pæne mergeréntur. Quod cum vidéret Simon Petrus, prócidit ad génua Jesu, dicens: Exi a me, quia homo peccátor sum, Dómine. Stupor enim circumdéderat eum et omnes, qui cum illo erant, in captúra píscium, quam céperant: simíliter autem Jacóbum et Joánnem, fílios Zebedaei, qui erant sócii Simónis. Et ait ad Simónem Jesus: Noli timére: ex hoc jam hómines eris cápiens. Et subdúctis ad terram návibus, relictis ómnibus, secuti sunt eum”.

(“In quel tempo mentre intorno a Gesù si affollavano le turbe per udire la parola di Dio, Egli se ne stava presso il lago di Genesaret. E vide due barche ferme a riva del lago; e ne erano usciti i pescatori, e lavavano le reti. Ed entrato in una barca, che era quella di Simone, richiese di allontanarsi alquanto da terra. E stando a sedere, insegnava dalla barca alle turbe. E finito che ebbe di parlare, disse a Simone: Avanzati in alto e gettate le vostre reti per la pesca. E Simone gli rispose, e disse: Maestro, essendoci noi affaticati per tutta la notte, non abbiamo preso nulla; nondimeno sulla tua parola getterò La rete. E fatto che ebbero questo, chiusero gran quantità di pesci: e si rompeva la loro rete. E fecero segno ai compagni, che erano in altra barca, che andassero ad aiutarli E andarono, ed empirono ambedue le barchette, di modo che quasi si affondavano. Veduto ciò Simon Pietro, si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Partiti da me, Signore, perché io con uomo peccatore. Imperocché ed egli, e quanti si trovavano con Lui, erano restati stupefatti della pesca che avevano fatto di pesci. E lo stesso era di Giacomo e di Giovanni, figliuoli di Zebedeo: compagni di Simone. E Gesù disse a Simone: Non temere, da ora innanzi prenderai degli uomini. E tirate a riva le barche, abbandonata ogni cosa, lo seguitarono”).

OMELIA

(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. – Soc. Ed. Vita e pensiero.- Milano 1956).

« SARAI PESCATORE D’UOMINI »

Quella mattina la turba era così numerosa che Gesù, per far sentire a tutti la sua parola, dovette portarsi sul lago. Lungo la spiaggia sabbiosa due barchette, di ritorno dalla pesca notturna, erano là ferme mentre i pescatori stavano lavando le reti. Proprio la barca di Pietro ebbe la fortuna di accogliere il dolce Maestro, ed egli, il futuro Apostolo, lasciando da parte il lavoro che lo teneva occupato, salì col Nazareno, pronto ad eseguire i suoi cenni. Scostatosi un po’ dalla riva, cominciò a parlare del Regno di Dio: il tepido sole illuminava quell’incanto di natura e di grazia. Quando ebbe finito, disse a Simone: « In alto! lontano dalla riva; e poi gettate le reti ad una gran pesca! ». A vigorosi colpi di remi, subito si trovarono in alto lago: non si sentiva più il rumore della folla, erano soli, con Gesù, sulle onde leggermente increspate, sotto il limpido cielo d’oriente. « Maestro, noi tutta la notte abbiamo faticato e non abbiamo preso neppure un pesciolino. Però sebbene il giorno sia già inoltrato, ho fiducia nella tua parola e lascio cadere la rete ». Così disse Pietro, ed eseguì come aveva detto. Prese tale una quantità di pesci che quasi rompevano le maglie della rete se non fossero venuti in aiuto quelli che stavano sull’altra barca. Entrambe le barche furono così riempite che solo a fatica si riuscì a condurle a riva. Il miracolo era troppo evidente e Pietro, stupito, esclamò: « Allontanati, o Signore, da me che sono un peccatore! ». Ma Gesù l’aveva compiuto apposta per annunciare agli Apostoli che un giorno avrebbero preso, nella rete del Vangelo, tutto il mondo. Lo fece capire a Pietro dicendogli: « Non aver paura! da questo momento tu devi essere un conquistatore non di pesci ma di uomini vivi! ».

Arrivati che furono a riva, quei pescatori lasciarono ogni cosa e seguirono Gesù. Cristiani, dopo che ci ha fatto sentire la divina parola della fede, dopo che ci fatto conoscere i miracoli della sua vita e della sua Chiesa, anche a noi Gesù dice: « Sii forte, non aver paura. Tu pure sarai un pescatore, un conquistatore di anime ». Nessuno, proprio nessuno che voglia essere vero Cristiano può disinteressarsi del prossimo. Gesù non vuol salvare il mondo da solo: vuol farci l’onore grande di chiedere il nostro aiuto. Ebbene oggi l’esempio di Pietro nella pesca miracolosa, che è simbolo della conquista delle anime, ci fa vedere in che modo possiamo essere davvero pescatori di uomini. Osservate: sono due i comandi di Gesù. Duc in altum! Prendi il largo! lontano dalla folla, dagli uomini: vicini soltanto a Lui con la preghiera. Laxate retia vestra! Calate le vostre reti per la pesca. Faticate, date le vostre energie per conquistare le anime. L’ubbidienza di Pietro a questi comandi ci ha dato il miracolo della cattura dei pesci. L’ubbidienza nostra agli stessi comandi ci darà i miracoli della salvezza delle anime. – 1. DUC IN ALTUM. Chi lo racconta è proprio lei, la piccola Santa di Lisieux, nella sua autobiografia (Cap. V). Una domenica quando alla fine della Messa chiuse il suo libro di preghiere, una fotografia che rappresentava Gesù crocifisso, sporse un po’ fuori lasciandole vedere solamente una delle mani ferite e sanguinose del Redentore. Provò allora un senso nuovo ineffabile: il suo cuore parve spezzarsi dal dolore alla vista di quel Sangue prezioso che cadeva per terra senza che nessuno si desse premura di raccoglierlo. Fece il proposito di starsene continuamente a piè della croce per raccogliere quella divina rugiada di salute e spargerla poi sulle anime. Da quel giorno in poi il grido di Gesù morente: Ho sete! non fece che risonare al suo cuore, per accendervi un nuovo vivissimo fuoco. Voleva dissetare il suo Diletto con lo strappare ad ogni costo i peccatori dalle fiamme dell’inferno. Ed il suo buon Maestro le mostrò che i suoi desideri gli erano accetti. Aveva sentito parlare di un gran delinquente — di nome Panzini — condannato a morte per orrendi delitti. La sua impenitenza faceva temere della sua eterna salute e la piccola Santa volle impedire quest’ultima ed irreparabile sventura, impiegando, pure di giungervi, tutti i mezzi spirituali che le era dato d’immaginare. Per la salvezza di quel disgraziato offriva i meriti infiniti di Gesù Cristo e i tesori di Santa Chiesa, le suppliche e qualche mortificazione. La preghiera fu esaudita. L’indomani della esecuzione della sentenza, rlla apre con premura il giornale e che vede?… Il Panzini era salito sul patibolo senza confessione e senza assoluzione; già i carnefici lo trascinavano verso il punto fatale, quando come riscosso da una improvvisa ispirazione, si volta, prende il Crocifisso presentatogli dal Sacerdote, e bacia tre volte quelle piaghe santissime. Ogni volta che assistiamo al divin Sacrificio della Messa, noi dovremmo saper scorgere con lo sguardo infallibile della fede la Passione di Cristo che si rinnova per la salvezza delle anime. Troppo spesso però quel sangue cade per terra perché mancano quelli che sappiano raccoglierlo e versarlo sopra le anime. Tocca a noi versarlo alle anime e poi a Gesù offrire quelle anime stesse rinfrescate dalla rugiada del Calvario. Questo lo possiamo fare con la preghiera, con qualche mortificazione, con le opere buone di cui potremmo riempire le nostre giornate. Quanti delinquenti, quanti poveri infelici potrebbero salvarsi in Paradiso se ci fossero dei cuori ardenti che sanno, come la piccola Santa, tendere l’orecchio al « Sitio » di Gesù morente. Se pregassimo spesso pei nostri fratelli che vivono male, non sopra un giornale qualunque, ma sul libro della nostra vita, leggeremmo un giorno che siamo stati capaci… di far imprimere un bacio di eterna salvezza sulle piaghe insanguinate del Crocifisso. « Il mondo è pagano; il mondo va male ». Così si va dicendo. Non è colpa in parte dei Cristiani? Andrà meglio quando vorremo; e, poiché la preghiera è uno dei mezzi più efficaci di conversione, quando vorremo pregare. Così ci insegna anche il Vangelo della pesca miracolosa. Pietro ha ottenuto il miracolo quando ha preso il largo, si è staccato dalla riva rumorosa e distratta per essere solo, con Gesù! Questa compagnia si ha soltanto quando si prega. – 2. LAXATE RETI A VESTRA IN CAPTURAM. Dopo una notte intera di grande fatica, senza la soddisfazione di un esito buono, doveva pure essere stanco Pietro. Eppure, al comando del Maestro dimentica ogni stanchezza e si mette a cominciare da capo. Il miracolo diremmo quasi che lo meritava. Così per pescare le anime ci vuol fatica, il lavoro, l’azione esterna, che si congiunga con la preghiera fervente. S. Giovanni Evangelista, nelle sue visite alle chiese dell’Asia, si incontrò una volta con un giovane che gli pareva animato da ottime disposizioni e desideroso di farsi Cristiano. L’Apostolo doveva partire ed allora lo affidò al Vescovo con la raccomandazione più viva di istruirlo e di assisterlo come un deposito sacro. Il giovane dapprima corrispondeva benissimo allo zelo del suo protettore, ma poi… a poco a poco le compagnie cattive gli fecero perdere il suo primo fervore, il gusto delle cose sante. Finì per mettersi in una truppa di delinquenti che vivevano di rapine e disordini. Passarono parecchi anni e S. Giovanni ritorna e domanda al Vescovo cosa fosse avvenuto del suo giovane amico. « Ohimè! è morto, è morto alla grazia. Trascorre la vita su quelle montagne con una masnada di uomini perduti ». S. Giovanni non dubita un istante e vecchio com’è: « Datemi un cavallo ed una guida — egli dice — io lo voglio salvare ad ogni costo; devo ricondurlo qui ancora ». Dopo fatiche inaudite, su per scoscendimenti pericolosissimi il santo vegliardo giunge al covo dei ladri. Appena fu veduto arrivare, quel povero infelice, in preda ai rimorsi, si mise a fuggire disperatamente. E S. Giovanni ad inseguirlo e a dirgli « O figliuolo, mio caro figliuolo, perché mi fuggi? Fermati, senti tuo padre. È Gesù Cristo che mi manda a te ». E non si fermò dall’inseguirlo finché il giovane fu vinto dal suo amore. L’Apostolo non ne poteva più dalla stanchezza, ma quella sera poteva dire che in cielo si faceva festa perché un’anima era salvata. Il lavoro, la sofferenza è la moneta con cui si compera il potere di fare del bene. Quanti nella loro giovinezza hanno avuto una buona educazione nella fama e nella scuola. Attorno alle loro anime si sono prodigate nell’abnegazione tante buone persone che han seminato nell’anima i germi della virtù. Per loro non è proprio del tutto scomparso il ricordo del giorno che han fatto la prima Comunione. Ma poi… le compagnie cattive, le passioni, il rispetto umano, le prime colpe han distrutto quanto avrebbe dovuto sempre durare e poiché la vicinanza dei buoni era un rimprovero duro sono fuggiti lontani col corpo, certo coll’anima imbrattata dal vizio. Eppure, anche costoro bisogna salvare: lo vuole il sangue di Cristo sparso su di essi, nell’età innocente. Se aspettiamo che vengano essi per i primi non ricaveremo nulla. È necessario andare a loro per riconquistarli al Cristo della loro giovinezza. Col buon esempio, con la parola amorevole, con un buon libro, con un dolce invito, col sorriso sul volto. Certo costa fatica e la salvezza delle anime, che è costata il Sangue di Cristo, non si può ottenere se non sulla via del Calvario, con la fatica, con la Croce. Anche L’Apostolo si sentiva sfinito, gli sfuggiva davanti la preda, ma finalmente ottenne la vittoria. – Un Sacerdote si lamentava col santo Curato d’Ars di aver tutto tentato per convertire la sua parrocchia ma senza risultato. « Tutto tentato? Avete fatto ferventi preghiere, avete digiunato qualche volta? Ricordate che finché non avrete sofferto per le vostre pecorelle, non potete dire di aver tutto tentato per ricondurle a Dio! Col buon esempio, con la parola amorevole, con un buon libro, con un dolce invito, col sorriso sul volto. Certo costa fatica e la salvezza delle anime, che è costata il Sangue di Cristo, non si può ottenere se non sulla via del Calvario, con la fatica, con la Croce. » Parole del Santo che insegnano la maniera infallibile per far del bene. Cristiani, guardate che per la salvezza del vostro prossimo anche noi dobbiamo essere Sacerdoti: se ci manca la veste talare e non abbiamo ricevuto il carattere sacerdotale abbiamo però la immensa fortuna di essere figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo. E allora lavoriamo e preghiamo! Qualche cosa otterremo, sempre. Per essere pescatori d’uomini non è necessario ottenere una pesca miracolosa: basta salire in alto verso Dio, e gettare le reti nel nome di Cristo. — IL LAVORO SANTIFICATO. È doloroso uscire per i campi dopo una tempesta. Qua e là per i sentieri fradici, ritorna il contadino: a passi lenti, curvo, muto. E con gli occhi dolenti guarda le piante sradicate e smozzicate, guarda le biade orribilmente trinciate a mezzo mentre i raccolti sotto ai cespi e nei solchi biancheggiano ancora i chicchi di gragnuola. Lontano, intanto, soffiano gli ultimi lampi dispersi e muore il brontolìo cupo del tuono, ma egli ha gli occhi pieni di lacrime. Tutto è perduto: invano ho rivoltato la terra, invano ho seminato, invano ho sudato per giorni e giorni nei solchi: tutto è perduto ». Quanto è mai rincrescevole, dopo aver molto lavorato, non ricavare alcun profitto dal proprio lavoro. Questo rincrescimento ci sarà tutto nel grido di straziante meraviglia che lanceranno non pochi Cristiani all’alba dell’eternità, quando dopo una vita di lavoro e di sudori, s’accorgeranno d’aver perduto tutto. Nel mondo si lavora molto; non è certo l’ozio che condannerà la maggior parte degli uomini; eppure davanti alla morte non pochi si troveranno nella più squallida miseria: perché il lavoro non fu santificato secondo la parola di Dio. Chi non vuol lavorare invano tutta la notte della vita, chi non vuol trovarsi senza un pesce all’alba dell’altra vita, deve santificare il suo lavoro secondo la parola di Dio. E Dio vuole che il lavoro non leda il diritto altrui, rispetti la dignità della nostra natura, sia fatto con mente retta e con retto cuore. – 1. GIUSTIZIA NEL LAVORO. Viveva in una città un capomastro molto ingordo, che temeva sempre gli finisse il pane in bocca prima della fame. Perciò, si prendeva molti impegni di costruzione che poi non arrivava a soddisfare. Ma una volta andarono da lui i clienti indispettiti a protestare di togliergli dalle mani i loro affari se avesse tirato ancora per le lunghe. E quel poverino si vide costretto a cominciare una grossa fabbrica, quantunque s’andasse incontro ad una stagione crudissima e troppo infausta per costruire solidamente. I suoi operai tentarono di ribellarsi: gelava l’acqua nel secchio e avevano le mani intorpidite che non potevano trasportare mattoni. Il capomastro inferociva e li costringeva al lavoro con la minaccia di licenziarli. E la fabbrica crebbe su, lenta ma solenne. Ma quando venne l’aprile e i raggi tiepidi batterono su quei muri ghiacciati, cominciarono a cedere: cadde la volta e tutta la casa s’accovacciò in un mucchio di rovine, fragorosamente. Come fu stolto quel capomastro! Ma S. Giovanni Crisostomo dice che sono più stolti quelli che cercano nel lavoro ingiusti guadagni. Qui ædificat domum suam, impendiis alienis, quasi qui colligit lapides suos in hyeme. Edifica d’inverno il venditore che tiene due pesi e due misure; il commerciante che falsifica la merce; il contadino che raccoglie dove non ha seminato; l’avvocato che difende una lite ingiusta e moltiplica le scritture per aggravare di spese al povero cliente; lo strozzino che presta il denaro con esagerato interesse. Contro costoro risuona la rovente parola di S. Giacomo: «Su, o ricchi, piangete, ululate per la miseria in cui verrete a trovarvi, nonostante le vostre ingiuste ricchezze. Il vostro danaro marcirà e le vostre vesti di seta saranno rose dalle tignole. La ruggine consumerà l’oro vostro e l’argento, e la ruggine sarà contro di voi e come fuoco divorerà le vostre carni. Avete raccolto tesori d’ira per l’ultimo giorno. Ecco: già la mercede che avete defraudato agli operai che hanno mietuto nei vostri campi, leva un grido al Signore degli eserciti. Come si ingrassano gli animali per il giorno dell’uccisione, così voi vi siete ingrassati nei banchetti e nell’ingiustizia per il dì della vendetta di Dio (V, 1-5). – 2. RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA. Il primo infaticabile lavoratore è Dio: « Pater meus operatur — diceva Gesù — et ego operar » (Giov., V, 17). Ma Dio, ponendo mano a creare e cielo e terra, divise la sua opera in sei giorni. Il settimo riposò. Forse che non poteva fare tutto in un sol giorno? Forse che gli sopraggiunse stanchezza come un faticato pellegrino che sosta per via? No: era la legge del lavoro che Egli voleva promulgare fin dal principio del mondo. Non è l’uomo fatto per il lavoro, ma è il lavoro fatto per l’uomo. E se, scacciando Adamo dal Paradiso, gli disse: « Maledetta la terra per quello che hai fatto: con grandi fatiche le strapperai il tuo pane ad oncia ad oncia » gli aggiunse poi: « Lavora sei giorni e fa in essi ogni opera tua: ma il settimo è il giorno del riposo sacro al Signore, tuo Dio. Non fare in esso lavoro alcuno: né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il bestiame e neppure l’ospite che ha varcato le tue soglie ». Ed è ragionevole che sia così. L’uomo non è un animale bruto: ma ha un’anima e un cuore; anima e cuore che hanno destini non solamente terreni e temporali, ma oltremondani ed eterni. Ma come potrà pensare a questi suoi destini se voi lo tenete, ogni giorno, condannato nel solco del campo, o tra il rullo delle motrici? Se non gli concedete mai di sostare in questa ridda di lavoro, per elevare i suoi pensieri a Dio ed alla vita sua futura? « Ma sa, dicono alcuni, è il mestiere che vuole così: i calzolai, i sarti… ». — Il mestiere è forse superiore alla legge di Dio? « Se non lavoro, perdo gli avventori ». — Meglio perdere gli avventori che Dio. « Si mangia anche di festa ». — È vero: ma alla festa si beve anche, e si sciupa forse di più che il guadagno di due o tre giorni. « Ma quando i miei figliuoli hanno fame, non viene la Religione a portar loro un pane ». — È forse morto di fame qualche figlio di un buon operaio? Oh, non è la Religione che farà mancare il pane alla tua famiglia, ma altri motivi. « Ma io ho bisogno di mettere da parte qualche cosa per l’avvenire ». — Qui t’aspettavo. In manu Dei prosperitas hominis (Eccl., X, 5). Dio non fa mai fruttare il lavoro di festa. Ti parrà di guadagnare: verrà poi un cattivo figliuolo a sperperare, verrà la disoccupazione, la malattia, verrà la mano di Dio e tu angosciosamente dovrai ripetere: « Ho lavorato tutta la vita, e non ho avanzato niente! ». Per totam noctem laborantes, nihil cepimus. – 3. RETTITUDINE D’INTENZIONE NEL LAVORO. Talvolta nelle vie di qualche metropoli si osserva un doloroso contrasto. Un giovane spazzacamino sporco di fuliggine: ha nere le mani e le dita; ha nero il viso che si direbbe di bronzo se due occhi non brillassero di lagrime e due labbra rosse non tremassero di fame; ha nero il vestito lacero ai gomiti e consunto ai ginocchi. Accanto a lui che soffre passa la dama splendente: ha una collana di diamanti al collo, ha diamanti agli orecchi, diamanti sulle dita, diamanti sulla veste di seta. Il diamante e il carbone! l’uno adorna e splende, l’altro sporca e annerisce. Eppure, in sostanza, questi due corpi sono di un medesimo elemento: il carbonio. Solo che il carbone è carbonio impuro, e il diamante è carbonio puro e cristallizzato. Oh, se potessimo prendere il carbone e purificarlo, riempiremmo il mondo di diamanti! Quello che non possiamo fare sul carbone, possiamo però farlo sul lavoro e trasformarlo in un diamante d’infinito valore, con un processo assai facile che ci ha insegnato S. Paolo: « Sive manducatis, sive bibitis, sive aliquid facitis, omnia in gloriam Dei facite ». Poveri che lavorate molto! Non è necessario per diventar santi che voi facciate cose straordinarie, che andiate come gli Apostoli a predicare il Vangelo, che diate come i martiri il vostro sangue, che maceriate come gli anacoreti il vostro corpo, basta lavorare con intenzione di piacere a Dio. Si smetta, dunque, quella turpissima abitudine di profanare il santo lavoro con la bestemmia e con i discorsi impuri! Bestemmie e turpiloqui sono uccelli rapaci che rubano tutta la vostra sostanza; questi sono la ruggine che vi farà esclamare: « Per totam noctem laborantes nihil cepimus ». – La natura è maestra dell’uomo. Ecco due insetti molto laboriosi: il ragno e l’ape. Il ragno lavora da mane a sera a stendere sui soffitti la sua trama bigia e sottile: e va, senza posa, da una trave all’altra, allunga, connette, incrocia i fili e vi disegna poligoni concentrici. L’ape, invece, passa di fiore in fiore e sugge quell’essenza che poi tramuterà, nel ronzio dell’arnia, in dolcissimo miele. E poi passerà la massaia: e mentre adirata distrugge con la scopa l’opera del ragno, sorriderà beata davanti al favo colmo. Così è nel mondo. Tutti lavorano: chi secondo la parola di Dio e chi secondo la parola del demonio. Ma quando passerà il Signore distruggerà adirato l’opera degli uni e premierà l’opera degli altri.

Offertorium

Orémus Ps XII: 4-5 Illúmina óculos meos, ne umquam obdórmiam in morte: ne quando dicat inimícus meus: Præválui advérsus eum.

[Illumina i miei occhi, affinché non mi addormenti nella morte: e il mio nemico non dica: ho prevalso su di lui.]

Secreta

Oblatiónibus nostris, quæsumus, Dómine, placáre suscéptis: et ad te nostras étiam rebélles compélle propítius voluntátes.

[Dalle nostre oblazioni, o Signore, Te ne preghiamo, sii placato: e, propizio, attira a Te le nostre ribelli volontà.]

Præfatio

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R. Dignum et justum est.

de Spiritu Sancto

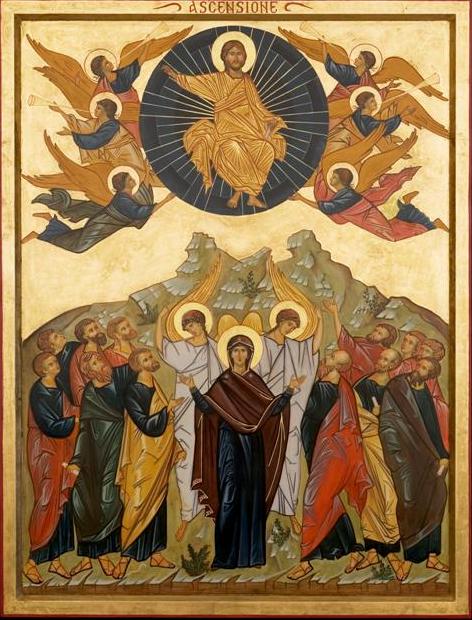

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Qui, ascéndens super omnes cælos sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodierna die in fílios adoptiónis effúdit. Qua própter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnæ Virtútes atque angélicæ Potestátes hymnum glóriæ tuæ cóncinunt, sine fine dicéntes:

[È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: per Cristo nostro Signore. Che, salito sopra tutti cieli e assiso alla tua destra effonde sui figli di adozione lo Spirito Santo promesso. Per la qual cosa, aperto il varco della gioia, tutto il mondo esulta. Cosí come le superne Virtú e le angeliche Potestà cantano l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:]

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Preparatio Communionis

Orémus: Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:

Pater noster

qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

R. Sed líbera nos a malo.

S. Amen.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Communio

Ps XVII: 3 Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus: Deus meus, adjútor meus.

[Il Signore è la mia forza, il mio rifugio, il mio liberatore: mio Dio, mio aiuto.]

Postcommunio

Orémus. Mystéria nos, Dómine, quæsumus, sumpta puríficent: et suo múnere tueántur. Per …

[Ci purifichino, o Signore, Te ne preghiamo, i misteri che abbiamo ricevuti e ci difendano con loro efficacia.]

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa).