DOMENICA IV DI QUARESIMA (2022)

(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)

Stazione a S. Croce in Gerusalemme.

Semidoppio; Dom. privil. di I cl. – Paramenti violacei o rosacei.

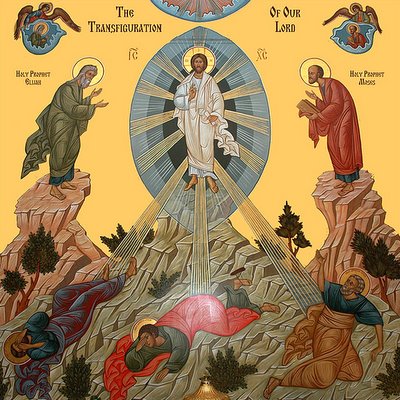

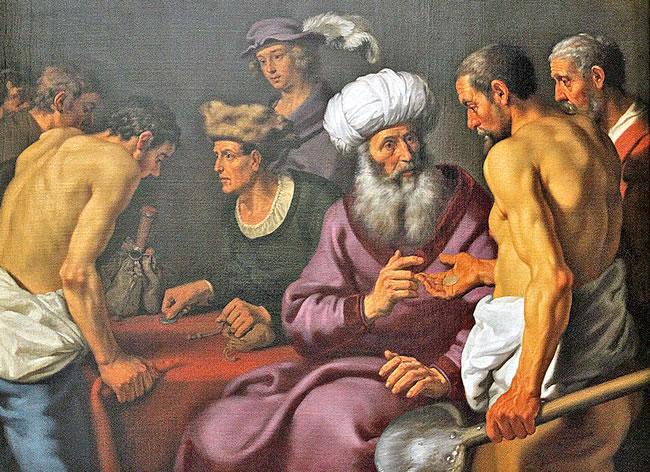

In questa settimana la Chiesa, nell’Ufficio divino, legge la storia di Mosè (Le lezioni del 1° Notturno e i responsori della Domenica e della settimana sono presi dal libro dell’Esodo. È un riassunto di quanto si leggeva anticamente). La riassumono due idee. Da una parte Mosè libera il popolo di Dio (2a lezione della Domenica) dalla cattività dell’Egitto e gli fa passare il mar Rosso (Idem 4° e 5° Respons.). Dall’altra egli lo nutre con la manna nel deserto (2° respons. di martedì.); gli annunzia che Dio gli invierà « il Profeta » che è il Messia; gli dà la legge del Sinai (6° e 7° respons. della Domenica) e lo conduce verso la terra promessa ove scorrono latte e miele (2° e 3° respons. di lunedì) . – Nelle catacombe troviamo rappresentata l’Eucaristia per mezzo di un bicchiere di latte o di miele, intorno al quale volano delle api simbolizzanti le anime). Là un giorno sarà costruita Gerusalemme (Com.) e il suo Tempio, fatto ad immagine del Tabernacolo nel deserto, là le tribù di Israele saliranno per cantare ciò che Dio ha fatto per il suo popolo (Intr., Grad., Com.). « Lascia andare il mio popolo perché mi onori nel deserto », aveva detto Dio, per mezzo di Mosè, a Faraone. La Messa di oggi mostra la realizzazione di queste figure. Il vero Mosè, difatti è Cristo, che ci ha liberati dalla schiavitù del peccato (id.) e ci ha fatto passare attraverso le acque del Battesimo; che ci nutre della sua Eucaristia, della quale ne è figura la moltiplicazione dei pani (Vang.), e che ci fa entrare nella vera Gerusalemme, cioè nella Chiesa, figura dei Cielo ove noi canteremo per sempre « il cantico di Mosè e dell’Agnello » (Apocalisse), per ringraziare il Signore della sua bontà infinita a nostro riguardo. È dunque naturale che in questo giorno la Stazione si tenga in Roma a Santa Croce in Gerusalemme. Sant’Elena, madre di Costantino, che abitava sul Celio una casa conosciuta coi nome di casa Sessoriana, trasformò questa casa in un santuario per riporvi le insigni reliquie della S. Croce: e questo santuario rappresenta, in qualche modo, Gerusalemme a Roma. Così l’Introito, il Communio e il Tratto parlano di Gerusalemme che S. Paolo paragona nell’Epistola al Monte Sinai. Là il popolo cristiano canterà in mezzo alla gioia « Lætare » (Intr., Epist.) per la vittoria ottenuta da Gesù sulla Croce a Gerusalemme, e sarà evocato il ricordo della Gerusalemme celeste le cui porte ci sono state riaperte da Gesù con la sua morte. Questa è la ragione per cui in altri tempi si benediceva in questa chiesa e in questo giorno una rosa, la regina dei fiori, perché così la ricordano le formule della benedizione; — uso consacrato dall’iconografia cristiana — essendo il cielo rappresentato da un giardino fiorito. Per questa benedizione si usano paramenti rosacei e così tutti i sacerdoti possono oggi celebrare coi paramenti di questo colore. Questo uso da questa Domenica è passato alla 3a di Avvento, che è la Domenica Gaudete « Rallegratevi » e che nel mezzo dell’Avvento, viene ad eccitarci con una santa allegrezza a proseguire coraggiosamente la nostra laboriosa preparazione alla venuta di Gesù (Il diacono si riveste della dalmatica e il suddiacono della tunica, segni di gioia. L’organo fa sentire la sua voce armoniosa e l’altare è ornato di fiori.). A sua volta la Domenica Lætare (Rallegratevi) è una tappa in mezzo all’osservanza quaresimale. « Rallegriamoci, esultiamo di gioia », ci dice l’Introito, perché morti al peccato con Gesù durante la Quaresima, presto risusciteremo con Lui mediante la Confessione e la Comunione pasquale. Per questa ragione il Vangelo parla nello stesso tempo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, simbolo dell’Eucaristia, e del Battesimo, che si riceveva una volta proprio nel tempo di Pasqua, e l’Epistola fa allusione alla nostra liberazione per mezzo del sacramento del Battesimo (altre volte ricevuto dai catecumeni a Pasqua). E se noi abbiamo avuto la sventura di offendere Dio gravemente, la Confessione pasquale, ci darà la liberazione. Così l’Epistola ci ricorda, con l’allegoria di Sara e di Agar, che Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato.

Incipit

In nómine Patris, ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Is LXVI: 10 et 11

Lætáre, Jerúsalem: et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.

[Allietati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, esultate con essa: rallegràtevi voi che foste tristi: ed esultate e siate sazii delle sue consolazioni.]

Ps CXXI: 1.

Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.

[Mi rallegrai di ciò che mi fu detto: andremo nella casa del Signore].

Lætáre, Jerúsalem: et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.

[Alliétati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, esultate con essa: rallegràtevi voi che foste tristi: ed esultate e siate sazii delle sue consolazioni].

Orémus.

Concéde, quæsumus, omnípotens Deus: ut, qui ex merito nostræ actiónis afflígimur, tuæ grátiæ consolatióne respirémus.

[Concédici, Te ne preghiamo, o Dio onnipotente, che mentre siamo giustamente afflitti per le nostre colpe, respiriamo per il conforto della tua grazia].

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas.

Gal IV: 22-31. “Fratres: Scriptum est: Quóniam Abraham duos fílios habuit: unum de ancílla, et unum de líbera. Sed qui de ancílla, secúndum carnem natus est: qui autem de líbera, per repromissiónem: quæ sunt per allegóriam dicta. Hæc enim sunt duo testaménta. Unum quidem in monte Sina, in servitútem génerans: quæ est Agar: Sina enim mons est in Arábia, qui conjúnctus est ei, quæ nunc est Jerúsalem, et servit cum fíliis suis. Illa autem, quæ sursum est Jerúsalem, líbera est, quæ est mater nostra. Scriptum est enim: Lætáre, stérilis, quæ non paris: erúmpe, et clama, quæ non párturis: quia multi fílii desértæ, magis quam ejus, quæ habet virum. Nos autem, fratres, secúndum Isaac promissiónis fílii sumus. Sed quómodo tunc is, qui secúndum carnem natus fúerat, persequebátur eum, qui secúndum spíritum: ita et nunc. Sed quid dicit Scriptura? Ejice ancillam et fílium ejus: non enim heres erit fílius ancíllæ cum fílio líberæ. Itaque, fratres, non sumus ancíllæ fílii, sed líberæ: qua libertáte Christus nos liberávit”.

“Fratelli: Sta scritto che Àbramo ebbe due figli, uno dalla schiava, e uno dalla libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, quello della libera, invece, in virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico; poiché queste donne sono le due alleanze. L’una del monte Sinai, che genera schiavi, e questa è Agar. Il Sinai, infatti, è un monte dell’Ambia, che corrisponde alla Gerusalemme presente, la quale è schiava coi suoi figli. Ma l’altra, la Gerusalemme di lassù, è libera, ed è la nostra madre. In vero sta scritto: Rallegrati, o sterile, che non partorisci; prorompi in grida di gioia, tu che sei ignara di doglie, poiché i figli della derelitta son più numerosi che quelli di colei che ha marito. Quanto a noi, fratelli, siamo, come Isacco, figli della promessa. E come allora chi era nato secondo la carne, perseguitava colui che era nato secondo lo spirito, così avviene anche adesso. Ma che dice la Scrittura? Scaccia la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Perciò, noi, o fratelli, non siamo figli della schiava, ma della libera, in virtù di quella libertà con cui Cristo ci ha affrancati”. (Gal. IV, 22-31) .

LA SCHIAVITÙ DELLA LEGGE E LA LIBERTA’ DI GESÙ CRISTO.

Colla Epistola di questa domenica noi tocchiamo, fratelli, un punto fondamentale nella dottrina di San Paolo, non oserei dire famigliarissimo oggi ai nostri Cristiani. La ragione è, in parte nelle mutate condizioni religiose dell’età nostra di fronte a quella che fu davvero l’età di San Paolo. Fervevano allora le dispute fra i Giudei e i Cristiani, quelli attaccati alla loro legge, la legge di Mosè e questi fieri della Religione nuova, la Religione del Vangelo di Cristo. La Legge era la sintesi del giudaismo, di quella che oggi chiamiamo la Sinagoga; essa abbracciava tutto l’insieme, per allora, poderoso di aiuti che per secoli e millenni la religione dei Patriarchi e dei Profeti fornì agli ebrei per portarli a Dio. Per allora, ho detto: perché noi sappiamo che quella economia religiosa era un’economia passeggera, transeunte. Un altro ordine di cose doveva inaugurare Iddio nella pienezza dei tempi. Infatti, quando venne N. S. Gesù, e parlò Lui il Verbo suo nuovo, e operò e patì, allora l’umanità accettò il Vangelo, sentì la povertà (relativa) del precedente regime; come chi riesce ad andare oggi in automobile sente la povertà (relativa) delle vecchie carrozze, anche le più veloci e famose. In Paolo questo sentimento fu acutissimo, quasi spasmodico. Aveva respirata con orgoglio l’atmosfera della legge negli anni del suo bollente nazionalismo religioso; dalla chiusa torre della legge aveva guardato con orgoglio il resto dell’umanità, si era irritato fino alla crudeltà quando degli Israeliti come lui, avevano cominciato a parlare di un’altra cosa che non era più la legge e che la superava e si proponeva di sostituirla. E un bel giorno egli Paolo, fece la esperienza di quella novità che aveva fino allora odiata e bestemmiata. – Amò Gesù, ne accettò il Vangelo, la novella buona: buona e nuova. L’accettò con tutta la sua anima. E fu un senso di liberazione. Non la liberazione da un appoggio, che ti fa cadere più in basso; no; liberazione, invece, da un peso, la vera liberazione che ti fa ascendere più in alto, dal mondo della luce, pura e fredda, la sua anima era passata nel mondo del calore. Il mondo della luce era la legge. Proprio così. La legge, qualunque essa sia, divina od umana, religiosa e civile, ti fa vedere la strada: ecco tutto. Non ti aiuta a percorrerla. In questo la legge somiglia alla filosofia, antica e moderna, anche la filosofia morale ci fa vedere il bene ed il male, ma l’anima ripete col vecchio sapiente: vedo il meglio e l’approvo come tale con la mente, seguo il peggio con la mia volontà. Mancano le forze, l’energia. Gesù ha portato questo al mondo: l’energia che si chiama amore, carità. Il bene non pesa più. Il giogo, senza cessare di essere severo, anzi essendolo diventato anche di più, si è alleggerito. Gesù aveva detto: Il mio giogo è soave, il peso ne è più leggero… in confronto, si intende, del vecchio giogo legale. Lo aveva detto Gesù e lo ripete sotto altra forma e lo corrobora con ragionamenti adatti a quei Farisei con i quali Egli discuteva: sottili, sofistici, disquisitori ai quali Paolo tiene testa bravamente. E noi dobbiamo riprendere questo insegnamento di libertà non per liberarci dalla Legge morale, ma per sentirci liberi dalla legge per liberarci dalla perfidia, non per amare meno la legge Divina, ma per amarla di più, per osservarla più generosamente e più liberamente. È la libertà vera dei figli di Dio.

Graduale

Ps CXXI: 1, 7

Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus.

[Mi rallegrai di ciò che mi fu detto: andremo nella casa del Signore].

Fiat pax in virtúte tua: et abundántia in túrribus tuis.

[V. Regni la pace nelle tue fortezze e la sicurezza nelle tue torri.]

Tractus

Ps. CXXIV: 1-2

Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: non commovébitur in ætérnum, qui hábitat in Jerúsalem.

[Quelli che confidano nel Signore sono come il monte Sion: non vacillerà in eterno chi abita in Gerusalemme.]

Montes in circúitu ejus: et Dóminus in circúitu pópuli sui, ex hoc nunc et usque in sæculum.

[V. Attorno ad essa stanno i monti: il Signore sta attorno al suo popolo: ora e nei secoli.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann VI:1-15

“In illo témpore: Abiit Jesus trans mare Galilææ, quod est Tiberíadis: et sequebátur eum multitúdo magna, quia vidébant signa, quæ faciébat super his, qui infirmabántur. Súbiit ergo in montem Jesus: et ibi sedébat cum discípulis suis. Erat autem próximum Pascha, dies festus Judæórum. Cum sublevásset ergo óculos Jesus et vidísset, quia multitúdo máxima venit ad eum, dixit ad Philíppum: Unde emémus panes, ut mandúcent hi? Hoc autem dicebat tentans eum: ipse enim sciébat, quid esset factúrus. Respóndit ei Philíppus: Ducentórum denariórum panes non suffíciunt eis, ut unusquísque módicum quid accípiat. Dicit ei unus ex discípulis ejus, Andréas, frater Simónis Petri: Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeáceos et duos pisces: sed hæc quid sunt inter tantos? Dixit ergo Jesus: Fácite hómines discúmbere. Erat autem fænum multum in loco. Discubuérunt ergo viri, número quasi quinque mília. Accépit ergo Jesus panes, et cum grátias egísset, distríbuit discumbéntibus: simíliter et ex píscibus, quantum volébant. Ut autem impléti sunt, dixit discípulis suis: Collígite quæ superavérunt fragménta, ne péreant. Collegérunt ergo, et implevérunt duódecim cóphinos fragmentórum ex quinque pánibus hordeáceis, quæ superfuérunt his, qui manducáverant. Illi ergo hómines cum vidíssent, quod Jesus fécerat signum, dicébant: Quia hic est vere Prophéta, qui ventúrus est in mundum. Jesus ergo cum cognovísset, quia ventúri essent, ut ráperent eum et fácerent eum regem, fugit íterum in montem ipse solus.”

“In quel tempo Gesù se ne andò di là dal mare di Galilea, cioè di Tiberiade; e seguivalo una gran turba, perché vedeva i miracoli fatti da lui a pro dei malati. Salì pertanto Gesù sopra un monte, e ivi si pose a sedere co’ suoi discepoli. Ed era vicina la Pasqua, solennità de’ Giudei. Avendo adunque Gesù alzati gli occhi e veduto come una gran turba veniva da lui, disse a Filippo: dove compreremo pane per cibar questa gente? Lo che Egli diceva per far prova di lui; imperocché egli sapeva quello che era per fare. Risposegli Filippo: Duecento denari di pane non bastano per costoro, a darne un piccolo pezzo per uno. Dissegli uno de’ suoi discepoli, Andrea, fratello di Simone Pietro: Evvi un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che è questo per tanta gente? Ma Gesù disse: Fate che costoro si mettano a sedere. Era quivi molta l’erba. Si misero pertanto a sedere in numero di circa cinquemila. Prese adunque Gesù i pani, e rese lo grazie, li distribuì a coloro che sedevano; e il simile dei pesci, nuche ne vollero. E saziati che furono, disse ai suoi discepoli: Raccogliete gli avanzi, che non vadano a male. Ed essi li raccolsero, ed empirono dodici canestri di frammenti dei cinque pani di orzo, che erano avanzati a coloro che avevano mangiato. Coloro pertanto, veduto il miracolo fatto da Gesù, dissero: Questo è veramente quel profeta che doveva venire al mondo. Ma Gesù, conoscendo che erano per venire a prenderlo per forza per farlo loro re, si fuggì di bel nuovo da sé solo sul monte” (Io. VI, 1-15).

OMELIA

(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. – Soc. Ed. Vita e pensiero.- Milano 1956)

LA PROVVIDENZA E NOI

Filippo e la Provvidenza è l’argomento del brano evangelico che esporremo; la Provvidenza e noi, sarà poi l’argomento della nostra riflessione. Gesù predicava alle turbe e forse non s’accorgeva che il tempo passava e veniva sera. Alcuni degli Apostoli credettero prudenza avvisare il Maestro: « Si fa tardi e siamo in un luogo deserto: licenzia il popolo in tempo che torni per mangiare ». Gli si avvicinò anche Andrea, il fratello di S. Pietro, e gli disse: « Guarda che qui ci sono appena cinque pani d’orzo e due pesci salati. Li ho visti in mano di un monello. Una vera miseria per tanta gente ». Infatti si sarebbero potuto contare più di cinquemila persone. A questo momento Gesù, che sapeva ciò che avrebbe fatto, si rivolse a Filippo, fingendosi in grave imbarazzo. « E adesso come fare? Dove compreremo il pane? ». Filippo, già così facile a preoccuparsi, fu preso da sgomento. Gli parve un caso disperato per parecchi motivi, ma soprattutto per quello dei soldi. Disse: « Anche a spendere duecento danari (circa 160 lire, forse l’intero capitale del collegio apostolico) non avremo neppure quel tanto di pane che basti per darne un morsellino a ciascuno ». Gesù lo conosceva troppo bene per sciupare parole ad ispirargli fiducia nella Provvidenza; con un uomo così concreto e aderente al sensibile, non le teorie, ma i fatti contavano. Ordinò dunque a tutti di sedere sull’erba folta; e, fattosi portare i pani e i pesci del ragazzo, elevò gli occhi al cielo perché ognuno capisse da che parte veniva l’abbondanza. Poi cominciò la distribuzione: cinquemila persone ebbero pane e companatico a sazietà. Anzi Gesù badava a dire: « Raccogliete gli avanzi perché non si deve sprecare niente ». E gli avanzi colmarono dodici ceste. Mentre la folla, in quella dolce sera, gridava il suo riconoscente entusiasmo a Gesù, e lo proclamava Messia e Re, io penso che Filippo sia rimasto là con gli occhi meravigliati davanti alle dodici ceste. Cristiani, badate che il miracolo della moltiplicazione dei pani non fu operato appena per Filippo; ma anche per tutti noi che come lui abbiamo bisogno di credere nella Provvidenza. Orbene, se nell’ora della prova vogliamo che non ci manchi il coraggio di credere nella Provvidenza, dobbiamo abituarci a riconoscerla nei fatti ordinari e quotidiani. Riconoscerla col pensiero fino alla più profonda convinzione; riconoscerla con la pratica fino a conformarvi in ogni momento le nostre azioni. – RICONOSCERE LA PROVVIDENZA COL PENSIERO. Ad Abramo, seduto davanti alla sua tenda, apparvero un giorno tre Angeli e gli annunciarono meravigliose promesse per lui e per sua moglie Sara, da parte di Dio onnipotente. Ma Sara, che donnescamente origliava dietro la porta, ascoltando quei discorsi, rise con un cotal riso tra di stupore e d’incredulità. Possibile che Dio onnipotente e beato si prenda tanto interesse di un vecchio e d’una vecchia? (Gen., XVIII, 1-10). Può darsi che a parecchi Cristiani ascoltando le mie parole sulla Provvidenza di Dio, che ci sostiene in ogni istante, che ci attornia d’amorosissime cure come non farebbe neppure una madre per il suo figliuolo, venga sulle labbra il sorriso stupido e incredulo di Sara. Possibile che Dio si prenda tanta cura di me? In mezzo a miliardi d’uomini, possibile che Dio s’interessi dei miei casi come se a lui irmportassero qualcosa? Sì, Dio si prende minuta e amorosa cura di tutti e di ciascuno. Questa è la più elementare verità. Mi viene in mente la profonda osservazione di S. Agostino a proposito della moltiplicazione dei pani. « Il governo di tutto il mondo è un miracolo più grande che non saziare cinquemila uomini con cinque pani. Ma quel miracolo nessuno l’ammira; questo fa stupire tutti, non perché sia più grande, ma perché è più raro ». (Dal Trattato XXIV su S. Giovanni). E vi par giusto di non sentire nessuna ammirazione e nessuna riconoscenza verso Dio solo per il fatto che invece di farci un dono una volta tanto, ce lo fa ogni giorno, più volte al giorno? Quella forza divina che moltiplicava il pane tra le dita di Gesù non è la stessa forza divina che moltiplica i granelli di frumento nei solchi del campo? Là in un attimo perché il bisogno urgeva, qui in più mesi perché meno urgente è il nostro bisogno. – Osserviamo: come la Provvidenza operi nella natura. Cristiani, pensate voi che sia assolutamente necessario che i semi germinano sempre, che il sole sorga tutti i giorni, che ogni anno venga la primavera? Potrebbe darsi che domani il grano gettato nel solco non spunti più, che il sole non si levi più all’oriente, che la primavera non ritorni più: sarebbe la nostra fine. E se non è ancora capitato, se non capiterà né oggi, né domani, è perché in cielo abbiamo un Padre tenerissimo che sa tutti i nostri bisogni. E ogni autunno Egli dice ai chicchi di grano sparsi nei solchi: « Germinate perché i miei figliuoli l’anno prossimo avranno bisogno di pane. E i chicchi ogni autunno metton fuori la linguetta verde. Ogni giorno Egli dice al sole: « Levati su anche questa mattina, perché i miei figlioli e le loro bestie e le loro case hanno bisogno di luce e di caldo ». E il sole, adagio, adagio, sempre a tempo, sempre ubbidiente, si alza su. E ogni anno Egli dice alla primavera: « Ritorna, che la terra ha riposato abbastanza; ora i miei figliuoli hanno bisogno di giorni più lunghi e più dolci, di vento e di germogli e di fiori, tanti fiori…». E la primavera, sempre a tempo, sempre ubbidiente, ritorna e rinnova ciò che tocca, e getta da per tutto manate e grembiulate di fiori. – Osserviamo ora la misconoscenza degli uomini ingrati. Ma gli uomini, nella loro dotta ignoranza, dicono: « Siamo noi che ci manteniamo sani e che lavoriamo con le nostre forze ». Rispondete allora: « Chi è che muove con tanta regolarità quella pompetta aspirante e premente che è il vostro cuore? Se accelera o se ritarda appena di pochi battiti al minuto, voi cadete ammalati: se si ferma un quarto d’ora, siete un pezzo di carne fredda e inerte. A questo pensiero non vi sentite voglia di ringraziare, di abbracciare con immensa gratitudine quel caro Macchinista che con affettuosa attenzione vigila e regola il motorino del vostro cuore? » – Dicono ancora gli uomini, nella loro cieca superbia: « Siamo noi col nostro cervello che scopriamo le leggi, che inventiamo le macchine! ». Rispondete allora: « Chi ha inventato quella mirabile e insuperabile macchina che siete voi? È vero che sapete guidare il vapore acqueo e l’energia elettrica in complessi ordigni; ma chi ha saputo mettere il cervello nella vostra scatola cranica, e guidare il sangue nell’intrigo delle vene e delle arterie, e disporre i fasci di nervi docili al comando della vostra volontà? ». – Dicono infine gli uomini oltracotanti: « Siamo noi che fecondiamo e che concimiamo anche coi concimi chimici la terra, siamo noi i produttori del grano »; come se loro avessero messo dentro al seme la forza di svilupparsi in spiga; come se loro avessero dato alla terra la fecondità; come se loro con gli argani ogni mattina tirassero su il sole e ogni sera lo calassero giù dalla volta celeste, e coi loro ventilatori facessero «il vento, il nuvolo, il sereno, e ogni tempo ». – RICONOSCERE LA PROVVIDENZA CON LA PRATICA. Voglio ora concretizzare questi pensieri con una parabola. C’era un povero che di suo non aveva nulla di nulla, neppure l’aria che respirava, neppure l’acqua che beveva. Ogni mattina, alla stessa ora, percorreva la stessa strada rasente un muraglione, fino ad una porta enorme, perennemente chiusa. Quivi tirava un anello di ferro che penzolava da una catena di ferro e udiva suonare dentro un campanello, lontano e fioco come nel mistero. Dopo alcuni respiri incominciava a cogliere un passo che s’avvicinava, poi uno scricchiolio: ecco, sull’alto del portone a destra, sollevarsi un’assicella come una palpebra, e sgusciare giù un pacchetto con roba da mangiare, o roba da vestire; o medicine, o frutta, a seconda del tempo e del bisogno. Il povero prendeva e se ne andava: nessuna persona appariva, nessuna parola s’udiva. Così puntualmente ogni mattina, da anni a perdita di memoria, che quasi gli pareva fosse stato sempre così, e dovesse sempre per necessità avvenire così: la stessa manovra, lo stesso effetto immancabile. Un giorno, s’avvicinò a quel povero una persona che gli chiese: « Chi ti mantiene? ». L’altro con tutta naturalezza rispose: « Il mio lavoro. Se non camminassi ogni mattina, se non manovrassi l’anello attaccato alla catena, potrei morire di fame davanti al portone ». – «Il portone… » riprese la persona sconosciuta, e sorrise di tanta ingenuità. « Non sai che dietro a quel portone vive in clausura volontaria la Regina Madre, che prega e lavora giorno e notte per i poveri che vanno a bussare alla sua porta? Sbalordito si guardava addosso, e non sapeva capacitarsi d’essere vissuto non d’altro cibo se non di quello che la Regina Madre ogni giorno gli donava; si toccava i panni, meravigliato che per lui avessero filato, tessuto, cucito le mani della Regina. Allora corse al portone, e appoggiandosi con le mani, col cuore, con la bocca, gridava dentro tutta la sua riconoscenza: «Grazie! Grazie! ». L’uomo sulla terra è quel povero che di suo ha nulla di nulla. Egli vive col suo lavoro applicato alla natura, come quel povero con la sua piccola manovra applicata al portone. Bisogna saper riconoscere dietro la natura e le sue leggi, una amorosa Regina che vive e lavora nascostamente per noi; questa Regina è la Provvidenza; è l’amore paterno di Dio attraverso la terra come dietro una porta fa crescere il grano e la vite per noi, che attraverso il sole e le nuvole come dietro una porta fa discendere la luce e l’acqua. Noi non vediamo mai la mano di Dio, ma vediamo il suo dono che giunge fino a noi; proprio come quel povero davanti al portone non vedeva le mani della Regina ma accoglieva il dono che gli faceva discendere. Di qui derivano alcune importantissime conseguenze pratiche: 1) Una sincera riconoscenza. Si è tanto grati a un amico che nel nostro giorno genetliaco ci regala una scatola di sigari, e perché non saremo grati a Dio che ha regalato noi a noi stessi, cioè ci ha dato e ci conserva la vita? Si era tanto grati alla Befana quando ci metteva nelle calze un giocattolo o un dolce, e perché non saremo grati a Dio che ogni mattina ci fa trovare nelle calze il dono meraviglioso delle nostre gambe? Potrebbe accadere di non alzarci più, e allora le nostre calze inerti e appesantite penzolerebbero dalla sedia. Quand’è così, ciascuno che ha intelligenza e cuore, deve fermamente promettere di pregare mattino e sera alcuni minuti per ringraziare la bontà di Dio Padre che ci dà la vita, e di farsi sempre il segno della croce mezzogiorno e sera prima di mangiare per ringraziare la bontà di Dio Padre che ci moltiplica il pane e il companatico. 2) Una illimitata fiducia nella Provvidenza. Nei momenti difficili fare tutte quello che possiamo (Gesù non volle fare a meno dei cinque pani e dei due pesci); nelle ore dell’abbondanza non sprecare mai (Gesù ha imposto di raccogliere i frammenti); poi serenamente credere che il Signore non ci abbandoni. 3) Soprattutto non bisogna dimenticare mai che la nostra meta è il Regno dei cieli. Con tutte le forze preoccupiamoci di salvare l’anima che Dio avrà cura del nostro corpo. (La turba si preoccupò della parola di Dio più che del cibo). – In un tempo di carestia viveva nel paese di Sarefta una povera vedova con un figliuolo. Oramai non le restava più nulla da vivere, se non un pugno di farina e un ampollino d’olio: un pasto ancora, e poi lo spettro della fame. Mentre faceva legna alle porte della città, passò il profeta Elia, più povero di lei, che le chiese un po’ d’acqua e un po’ di pane. La donna titubò, poi si fece coraggio e, fatto cuocere quel pugno di farina, glielo portò. Ma quando cercò di preparare la cena per sé e per il figliuolo trovò ancora tanta farina e tanto olio quanto ne bastava. E da quel giorno la vedova di Sarefta diede per elemosina da mangiare ad Elia, e da quel giorno fino al termine della carestia non mancò mai un pugno di farina nel sacchetto e un po’ d’olio nell’ampollino (III Re, XVII, 8-16). Mi rivolgo a tutti, o Cristiani; ma specialmente ai poveri perché hanno il cuore più buono. Siate generosi verso i più poveri di voi, siate la Provvidenza del vostro prossimo, e nel nome di Dio vi assicuro che la farina e l’olio non mancheranno mai nella vostra casa.

« Non è senza motivo che Gesù Cristo compia il miracolo davanti agli Apostoli e che di loro appunto si serva per sfamare le turbe. Anche questa volta avrebbe potuto, senza l’aiuto di alcuno, far piovere manna dal cielo; avrebbe potuto sfamare cinquemila persone come un giorno ha sfamato Elia senza costringere i discepoli ad una faticosa distribuzione. Ma Egli voleva insegnare a loro e a tutti i Cristiani dell’avvenire il precetto della carità verso i bisognosi; Egli voleva insegnare a tutti i ricchi che il Signore moltiplica nelle loro mani il pane e il danaro solo perché ne abbiano a distribuire ai poveri » (Masillon). Applichiamo, dunque, alla nostra anima questa riflessione utilissima che possiamo ridurre a due pensieri: nonostante le vane scuse della nostra avarizia a tutti incombe il dovere della elemosina; nonostante le vane pretese del nostro orgoglio questo dovere esige dolcezza ed umiltà. – IL DOVERE DELL’ELEMOSINA, perché siamo obbligati ad aiutare il prossimo? Perché Gesù Cristo, facendosi uomo in una maniera misteriosa si è unito tutta l’umanità, e di tutti gli uomini fatto un solo corpo: il suo Corpo mistico. Per ciò, chi odia o ingiuria o perseguita il prossimo, odia o ingiuria o perseguita lo stesso Cristo. Quando Paolo, pieno di ferocia contro i Cristiani, correva verso Damasco per farne l’esterminio, una forza lo rovesciò da cavallo, ed intese una voce dirgli: « Perché mi perseguiti?» « Ma tu chi sei? » rispose Paolo accecato. « Io sono Gesù che tu perseguiti ». — Notate come Cristo non dice: tu perseguiti i miei discepoli; perché Egli è una cosa sola con i suoi, e chi perseguita il prossimo perseguita Lui. Per ciò è vero anche che aiutando o beneficando il prossimo, si aiuta e benefica Gesù. « Chiunque avrà dato un bicchiere d’acqua chiara anche all’ultimo povero l’avrà data a me!» così è scritto nel Vangelo. Ora accadde che S. Elisabetta d’Ungheria, una sera che il duca suo marito era assente, udì gemere alla sua porta. Accorre, e trova un piccolo lebbroso abbandonato da tutti. Ella pietosamente l’accoglie, lo prende, e lo corica nel letto suo stesso. Più tardi, il duca tornò e seppe tutto. Che spavento! la sua casa contaminata da un morbo schifoso e insanabile, contaminato anche il suo letto! Furiosamente corre nella stanza per scacciare il povero lebbroso. Ma, avvicinandosi al letto, vide la figura di Gesù crocifisso disteso tra le coltri. Nel povero dunque dobbiamo vedere la figura di Gesù sofferente. Eppure, con quante scuse cerchiamo di schivare questo dovere e di nascondere a noi stessi la nostra avarizia? Ricorderò soltanto i due pretesti per non fare elemosina, che mi sembra d’intravvedere anche nell’episodio evangelico. – a) Ho a stento il necessario, e non mi cresce nulla da dare via. E poi ho figli a cui procurare una posizione; ho impegni non leggeri anch’io; ho il decoro della mia famiglia da conservare… Anche Andrea diceva così: « Abbiam qui soltanto cinque pani e due pesci: bastano appena per dare un boccone a ciascuno di noi dodici… Ma Gesù respinge questa grettezza: « Porta qui! — comanda — Io benedirò e voi distribuite a tutti». La maggior parte di noi, Cristiani, so bene che non nuota nella ricchezza, e che ha un margine di superfluo assai ristretto. Ma via, quante elemosine si potrebbero ancora facilmente distribuire senza danno alcuno né della salute nostra né della borsa familiare! Certi divertimenti mondani, certe golosità, certe ricercatezze di vestiti, certi giochi, certa smania di comparire, certi sciocchi ninnoli di casa, potrebbero anche suggerirci la maniera per trovare danaro d’offrire alle opere buone e ai poveri. Del resto, se per adempiere il dovere dell’elemosina dovessimo anche imporre qualche volta anche una pesante rinuncia, ricordiamoci che chi non sa far sacrifici non ama; e chi non ama non è Cristiano. – b) Sono tempi di miseria: la disoccupazione è molta, la stagione è cattiva. Ecco la seconda scusa. Doveva essere pur quella di alcuni tra i discepoli. « Siamo in un deserto, in montagna, e non è cosa facile trovare cibo, se diamo agli altri anche questo po’ di roba, dove ne troveremo per noi? ». Ma Gesù rispose: « Appunto perché siamo in luogo solitario dove non riuscirà a nessuno di trovare vivande, a me non basta l’animo di rimandarli digiuni: distribuite dunque i cinque pani e i due pesci ». Anch’io, Cristiani, riconosco la giustezza delle vostre osservazioni, però vi faccio riflettere così: se la penuria del tempo, se la scarsità della stagione, se la difficoltà dei commerci si fa sentire sulla nostra borsa e sulla nostra vita, che cosa sarà allora per tanti infelici che non possiedono proprio nulla, e forse sono malati? che cosa sarà di tante opere buone che vivono unicamente di carità? se la penuria del tempo, se la scarsità della stagione, se la difficoltà dei commerci è tale da proibirci ogni elemosina, perché non proibisce a tanta gente i balli, i teatri mondani, le ubriachezze, le mode lussuose? e poi questi anni di scarsità non sono forse un castigo di Dio, perché in anni di abbondanza non siamo stati generosi con Lui, come avremmo potuto e dovuto? E se fosse così, quale mezzo migliore di placare l’ira di Dio che aiutare i poveri, e le opere buone? MANIERA DI COMPIERLO. La più cristiana maniera dell’elemosina è di farla con modestia e dolcezza. a) Dicono che ci sia un fiore di misterioso profumo. I pellegrini che passano lungo le prode dov’egli sboccia, subitamente si fermano a deliziarsi in quell’olezzo: e poi si danno bramosamente a cercarlo smuovendo le erbe e i rovi. Ma appena occhio umano riesce a scovare la corolla fatata, subito il fiore si reclina sullo stelo, avvizzisce, e muore. Questo, o Cristiani, è il fiore della beneficenza. Esso sboccia soltanto nella modestia: quando invece si suona la tromba, quando si gridano nomi, quando si stampa sul giornale, la carità cristiana avvizzisce e muore. Quante elemosine perdute per l’eternità! L’orgoglio le ha distrutte. Molti illudendosi di accumulare frutti per il cielo, a cagione dell’orgoglio non fanno che ammassare foglie secche. « Non sappia la sinistra quello che fa la destra » ha detto Gesù; quel Gesù che a sfamare cinquemila persone col pane del miracolo non si è posto sulla piazza di Gerusalemme o sulla riva del lago dove ferveva il traffico, ma si è nascosto sui greppi di una montagna solitaria. – b) Oltre che in modestia, il dovere dell’elemosina vuol essere compito in dolcezza. Troppo spesso si accompagna l’offerta con parole di malcontento, di mormorazione, di imprecazione: « Insomma, tutti i momenti ce n’è una: ora le Missioni, ora il Seminario, ora l’Università cattolica, ora la Chiesa… È un’esagerazione, è un succhiarci il sangue! ». Troppo spesso, mentre si porge al povero la nostra moneta, gli si mostra una faccia così scura da intimorirlo; gli si rimprovera magari la forza, la pigrizia, l’ipocrisia, il vagabondaggio: «Va, che sei un lazzarone! Sei grande e grosso! ti piace la vita libera! hai nascosto il libretto di banca! Mangiatore a tradimento! ». Non è così, Cristiani, la maniera di soccorrere il prossimo; e la carità che gli facciamo non dà diritto d’insultarlo. – Giulio Salvadori; professore dell’Università cattolica di Milano, morto nel 1928 in concetto di santità, incontrò una volta un povero che gli chiese l’elemosina. Il mite professore si mise tosto le mani in tasca, ma il borsellino l’aveva dimenticato a casa. Si fece tutto rosso, e con voce umiliata e con l’occhio velato di pianto disse: « Mi scusi. sono senza portamonete ». Il povero guardò quella figura esile e luminosa che gli chiedeva perdono, e in cuor suo, forse, provò più consolazione per quella bontà che non per l’offerta che avrebbe potuto ricevere. Ci sono poi di quelli che prima di fare l’elemosina, usano mille circospezioni, fanno indagini, e non si dedicano mai ad aprire la mano per timore di beneficare qualcuno che non se lo merita. Non io sconsiglierò la prudenza, però è meglio sbagliare in larghezza che avere il rimorso di aver fatto soffrire un povero, scacciandolo senza aiuto alcuno. – Ho letto in certi libri che il momento più terribile del giudizio finale sarà la comparsa dei poveri in giro al Cristo maestro. « Eravamo nudi — grideranno contro di noi — e non ci ha vestiti. Eravamo affamati e ci ha lasciato morire di fame. Eravamo ammalati e ci ha lasciati su d’una strada. Eravamo ignoranti e non ci ha istruiti. Noi eravamo senza Vangelo e senza Battesimo — diranno i poveri infedeli — egli non ha fatto nulla per i missionari… ». È vero, Cristiani, questo sarà il momento più terribile; ma sarà anche il momento più beato per quelli che avranno avuto viscere di misericordia. Un giorno si presentò un povero a Santa Caterina da Siena e le chiese l’elemosina per l’amor di Dio. La santa che si trovava nella Chiesa dei Frati Predicatori non aveva nulla con sé, perciò disse al mendicante: « Vieni a casa mia e ti darò in abbondanza ». Ma quello insistette: « Se avete qualche cosa, datemela subito, qui, che io non posso aspettare ». Caterina si frugò indosso ansiosamente, trovò una crocetta d’argento e con gioia la consegnò al povero che s’allontanò soddisfatto. La notte seguente Nostro Signore apparve alla santa: teneva in mano la piccola croce, ornata di gemme preziose. « Conosci tu questa crocetta? ». « Certamente, — rispose Caterina, — ma non era così bella ». «Tu me la donasti ieri: la virtù della carità la rese splendida così. Io ti prometto che nel giorno del giudizio, in cospetto dell’assembramento completo degli Angeli e degli uomini, io mostrerò questa crocetta perché la tua gioia sia infinita ». O Cristiani, quando Gesù maestoso apparirà a giudicare ciascuno di noi, non terrà proprio niente nelle sue mani?…

Questa folla assetata di verità che segue Gesù per aspro cammino fin nel deserto, dimenticando la povera natura con le sue necessità, ci insegna quale conto dobbiamo noi fare dei beni terreni. Quæ sursum sunt quærite! La nostra dimora non è questa, ma è lassù in Paradiso, cerchiamo dunque i beni non di terra, ma del Paradiso. – Ma intanto noi siamo in esilio, a contendere con le dure esigenze della vita materiale, perciò non possiamo totalmente prescindere dalle cose terrene: poiché alcuni beni sono necessari alla nostra vita; altri, quantunque superflui, possono allietarci l’esistenza e li possiamo veder raffigurati in tutto quel pane che è sopravanzato alla fame della folla; in fine ci sono ancora quaggiù dei beni che ci elevano sopra gli altri uomini dandoci una maggior gloria e potenza. Deduciamo dal santo Vangelo di questa domenica in qual modo dovremo noi diportarci con questi diversi beni terreni e fugaci, se non vogliamo perdere l’unico bene celeste ed eterno. I BENI NECESSARI ALLA VITA TERRENA. Gesù un giorno, in mezzo ai suoi dodici, disse stupendamente così: « Non crucciatevi per il vitto, e come vi procurerete da mangiare; non crucciatevi per le vesti e di come vi procurerete da vestire. La cosa più importante è l’anima: tutto il resto passa e finisce. Guardate i corvi che non seminano, non coltivano, non mietono, non hanno granai: eppure non muoiono di fame. Guardate i gigli che non hanno niente, non sanno neppur filare: ebbene, non sono nudi, ma hanno un vestito che non ebbe l’eguale neanche Salomone nei giorni della sua gloria. Ma se il Signore ha tanta premura per i corvi e per i gigli, quanta non ne avrà per voi, creati per amarlo in tutta l’eternità!… ». Queste parole infondono nell’anima di ciascuno una quieta fiducia nella divina Provvidenza che dal Cielo ci sorveglia e conosce ogni nostro bisogno. Quærite primus regnum Dei. La nostra premura principale deve essere per ciò che è più importante: la vita eterna. Il resto ci sarà aggiunto, se però non è di impedimento. E così hanno fatto le turbe: hanno cercato per primo il bene della loro anima senza preoccuparsi del corpo e delle sue necessità, e nel deserto non sono morti né di fame, né di sete. Facite homines discumbere… et distribuit discumbentibus quanmem volebant…. impleti sunt. Quando il popolo di Israele, emigrante dall’Egitto, si trovò affamato nella solitudine del deserto, la Provvidenza di Dio fece piovere per loro la manna. Ci furono degli ingordi che per la gretta paura di non averne abbastanza, ne raccolsero per più giorni. Ma al giorno dopo, protendendo la loro avida mano ai vasi colmi, trovarono che la celeste manna s’era tramutata in vermi schifosi. Cristiani: quegli uomini. che dimenticano gli interessi dell’anima per il cibo materiale e le cose, siano pur necessarie, della vita corporale, dopo la giornata di questa vita, troveranno il frutto dei loro sudori tramutato in vermi. – I BENI SUPERFLUI ALLA VITA TERRENA. Sulla terra non ci sono appena uomini che hanno da sudare per vivere giorno per giorno; ma ci sono anche quelli che vivono in una discreta agiatezza ed alla cui mensa c’è sempre qualche cosa che sopravanza. Ebbene, è per essi la lezione che il divin Maestro c’insegna oggi dal deserto: « Colligite fragmenta, quæ superaverunt, ne pereant ». Nel castello dei signori d’Aquino c’era qualche cosa di più del semplice necessario. Ed era un immenso piacere per il giovanetto Tommaso quando poteva raccogliere un poco di quel superfluo per distribuirlo ai poverelli di Cristo. Il padre suo che vedeva ogni giorno scomparire dalle dispense non poche vivande, rimproverò acerbamente il figliuolo e gli proibì di distribuire ai poveri qualsiasi altra cosa senza il suo permesso. Il giovane però, che non ragionava più con la prudenza degli uomini, ma con la prudenza di Dio, continuò ancora a sfamare i poveri ed a colmare la loro indigenza coll’abbondanza della casa paterna. Ma una volta fu sorpreso dal padre con un grosso fardello sotto il braccio. « Voglio vedere che cosa tieni! » gridò il genitore accigliato, precludendogli la via. Il figliuolo impallidì, quasi tremando. Ma il padre non si piegò: « Voglio vedere!… ». Il piccolo Tommaso guardò il padre con occhi pieni di lagrime, poi aprì il mantello e … lasciò cadere. E apparve, sotto gli occhi attoniti del padre e del figlio, un gran fascio di freschissime rose. Tutto quello che noi diamo ai poveri non è perduto, ma è raccolto: « manus pauperis est gazophilacium Christi », ha detto S. Giovanni Crisostomo. Tutto quello che noi diamo ai poveri per amor di Cristo, si tramuterà in fiori per la nostra immarcescibile corona del Paradiso. Invece quello che si consuma in esagerati divertimenti, in teatri, nei caffè, nei giuochi, nelle intemperanze, questo non è raccolto e perisce. Colligite fragmenta quæ superaverunt, ne pereant. Quello che si consuma nel seguire le mode pazze e costose, in vesti di seta, in pellicce finissime, in collane, gingilli, questo certo non è raccolto, ma perisce. E talvolta con queste mode sciocche, e forse indecenti, si ha il coraggio di presentarsi al tempio di Dio, dove ci sono i poveri che cercano piangendo quello che Dio dà ai corvi e ai gigli: un pane quotidiano e una veste. IL BENE DELL’ONORE MONDANO. Avendo Gesù conosciuto che il popolo sarebbe accorso per farlo re — ut facerent eum regem — fuggì segretamente sui monti. Questo esempio si ripercosse nella vita di tutti i santi: leggendo la vita di questi eroi, traspare da ogni loro azione quanto abborrissero da ogni onore, dopo che il loro Maestro aveva preferito fuggire sui monti, piuttosto che lasciarsi proclamare re da quella folla che aveva mangiato il suo pane. E deve essere stato commovente nel palazzo del marchese Gonzaga assistere ad una strana festa. Erano stati invitati tutti i parenti e l’aristocrazia delle corti amiche. Che cosa poteva arridere di più alla mente sognatrice di un giovane che la lusinga dello splendore, della potenza, della corona? Ed ecco: invece, in mezzo a quegli illustri personaggi, apparire il primogenito del Marchese Ferrante Gonzaga, che, senza rimpiangere, solennemente respinse da sé lo splendore, la potenza e la corona marchionale. Getta via i suoi abiti preziosi per indossare una tunica nera, e nascondersi nel convento e confondersi coi poveri e coi sofferenti fino a curarne le piaghe infettive. E quando la peste contratta nell’assistere gli ammalati lo condurrà a morte, egli sorridendo chiuderà gli occhi per vedere quale splendore, quale potenza, quale splendida ed eterna corona gli portano gli Angeli, in compenso ai mondani onori che egli ha respinto per imitare Gesù Cristo. Ma perché Gesù è fuggito quando volevano farlo re? perché gli onori del mondo sono falsi e in sé e da parte di chi li offre. Bugiardi in sé. — 1) Perché c’ingannano: ci fanno credere che siamo più degli altri, e forse ne siamo peggiori, « dicis: quod dives sum locupletatus et nullius egeo: et nescis quia tu es miser et miserabilis et pauper et cœcus et nudus » 2) Perché sono fugaci: e lo dimostra il profeta Ezechiele con una similitudine: « Assur si è innalzato come un altissimo cedro. Il cielo l’ha dissetato con la sua rugiada, la terra l’ha nutrito con la sua sostanza. Ed egli si rizzò nella sua superbia: bello nella sua verdura e foltissimo di rami. Gli uccelli volavano a porre il nido sotto le sue braccia, e i popoli sotto ai suoi rami cercavano ombra ». Ma la fortuna è troppo breve: il Signore lo colpisce dalla radice e cade a terra. – Bugiardi da parte di chi ci onora. — Le turbe volevano proclamare Gesù re, non per un affetto puro; ma per egoismo, per il proprio pane. Gesù sapeva moltiplicare il pane, e quelli nella speranza che a’ suoi sudditi non l’avrebbe mai lasciato mancare, lo vogliono per loro re. Amen, amen dico vobis: quæritis me non quia vidistis signa, sed quia manducastis ex panibus. E quando spiegò che Egli portava al mondo il pane delle anime, l’Eucaristia, tutti lo abbandonarono e più nessuno lo gridò re. – La regina Isabella di Spagna aveva ricchezze, regni, onori, bellezza e tutto quanto nel mondo si può desiderare. Tre giorni dopo la sua morte fu vista da un suo ammiratore: senza ricchezze, senza regni, senza onori, schifosa. Ecco dove vanno a finire tutti i beni temporali e gli onori. Non illudiamoci. Operamini non panem qui perit; sed qui permanet in vitam æternam (Giov.,VI, 27). Procuratevi non già il pane per riempirvi; ma un cibo che nutrisce per la vita eterna.

Offertorium

Orémus Ps CXXXIV: 3, 6

Laudáte Dóminum, quia benígnus est: psállite nómini ejus, quóniam suávis est: ómnia, quæcúmque vóluit, fecit in coelo et in terra.

[Lodate il Signore perché è buono: inneggiate al suo nome perché è soave: Egli ha fatto tutto ciò che ha voluto, in cielo e in terra.]

Secreta

Sacrifíciis præséntibus, Dómine, quæsumus, inténde placátus: ut et devotióni nostræ profíciant et salúti.

[Ti preghiamo, o Signore, volgi placato il tuo sguardo alle presenti offerte, affinché giòvino alla nostra pietà e alla nostra salvezza.]

Communio

Ps CXXI:3-4

Jerúsalem, quæ ædificátur ut cívitas, cujus participátio ejus in idípsum: illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini, ad confiténdum nómini tuo. Dómine.

[Gerusalemme è edificata come città interamente compatta: qui sàlgono le tribú, le tribú del Signore, a lodare il tuo nome, o Signore.]

Postcommunio

Orémus. Da nobis, quæsumus, miséricors Deus: ut sancta tua, quibus incessánter explémur, sincéris tractémus obséquiis, et fidéli semper mente sumámus.

[Concédici, Te ne preghiamo, o Dio misericordioso, che i tuoi santi misteri, di cui siamo incessantemente nutriti, li trattiamo con profondo rispetto e li riceviamo sempre con cuore fedele.]

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)