DOMENICA I DOPO EPIFANIA (2023)

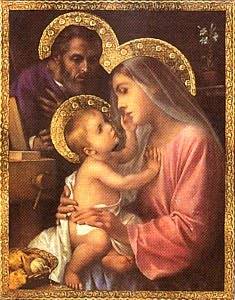

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA.

Doppio maggiore. – Paramenti bianchi.

« Non conviene forse – dice Leone XIII – celebrare la nascita regale del Figlio del Padre Supremo? Non forse la casa di David, e i nomi gloriosi di questa antica stirpe? È più dolce per noi ricordare la piccola casa di Nazaret e l’umile esistenza che vi si conduce: è più dolce celebrare la vita oscura di Gesù. Lì il Fanciullo Divino imparò l’umile mestiere di Giuseppe e nell’ombra crebbe e fu felice di essere compagno nei lavori del falegname. Il sudore – egli dice – scorra sulle mie membra, prima che il Sangue le bagni; che questa fatica del lavoro serva d’espiazione per il genere umano. Vicino al divino Fanciullo è la tenera Madre; vicino allo Sposo, la Sposa devota, felice di poter sollevare le pene agli affaticati con cura affettuosa. O voi, che non foste esenti dalle pene e dal lavoro, che avete conosciuto la sventura, assistete gl’infelici che l’indigenza affligge e che lottano contro le difficoltà della vita » (Inno di Mattutino). – In questa umile casa di Nazaret Gesù, Maria e Giuseppe consacrarono, con l’esercizio delle virtù domestiche, la vita familiare (Or.). Possa la grande Famiglia che è la Chiesa ed ogni focolare cristiano esercitare in terra le virtù che esercitò la Sacra Famiglia, per meritare di vivere nella sua santa compagnia in cielo (Or.). – Benedetto XV, volendo assicurare alle anime il beneficio della meditazione e dell’imitazione delle virtù della Sacra Famiglia, ne estese la solennità alla Chiesa universale e la fissò alla Domenica fra l’Ottava dell’Epifania o al sabato che la precede.

Incipit

In nómine Patris, ✝et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram.

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

S. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.

R. Amen.

S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.

R. Amen.

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et plebs tua lætábitur in te.

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Introitus

Prov XXIII: 24; 25

Exsúltat gáudio pater Justi, gáudeat Pater tuus et Mater tua, et exsúltet quæ génuit te.

[Esulti di gaudio il padre del Giusto, goda tuo Padre e tua Madre, ed esulti colei che ti ha generato].

Ps LXXXIII: 2-3

Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit et déficit ánima mea in átria Dómini.

[Quanto sono amabili i tuoi tabernacoli, o Signore degli eserciti: anela e si strugge l’ànima mia nella casa del Signore]

Exsúltat gáudio pater Justi, gáudeat Pater tuus et Mater tua, et exsúltet quæ génuit te.

[Esulti di gàudio il padre del Giusto, goda tuo Padre e tua Madre, ed esulti colei che ti ha generato].

Kyrie

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Christe, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

Gloria

Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére onobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu ✠ in glória Dei Patris. Amen.

Oratio9

Orémus.

Dómine Jesu Christe, qui, Maríæ et Joseph súbditus, domésticam vitam ineffabílibus virtútibus consecrásti: fac nos, utriúsque auxílio, Famíliæ sanctæ tuæ exémplis ínstrui; et consórtium cónsequi sempitérnum:

[O Signore Gesú Cristo, che stando sottomesso a Maria e Giuseppe, consacrasti la vita domestica con ineffabili virtú, fa che con il loro aiuto siamo ammaestrati dagli esempii della tua santa Famiglia, e possiamo conseguirne il consorzio eterno].

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.

Rom XII: 1-5

Fratres: Obsecro vos per misericórdiam Dei, ut exhibeátis córpora vestra hóstiam vivéntem, sanctam, Deo placéntem, rationábile obséquium vestrum. Et nolíte conformári huic sǽculo, sed reformámini in novitáte sensus vestri: ut probétis, quæ sit volúntas Dei bona, et benéplacens, et perfécta. Dico enim per grátiam, quæ data est mihi, ómnibus qui sunt inter vos: Non plus sápere, quam opórtet sápere, sed sápere ad sobrietátem: et unicuique sicut Deus divísit mensúram fídei. Sicut enim in uno córpore multa membra habémus, ómnia autem membra non eúndem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, sínguli autem alter alteríus membra: in Christo Jesu, Dómino nostro.

[Vi esorto, o fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi in sacrificio vivo, santo, accettevole a Dio: ad offrire il vostro culto ragionevole. Non vi conformate a questo secolo; anzi riformatevi, rinnovando il vostro spirito, affinché conosciate quale sia la volontà di Dio buona, accettevole e perfetta. Perciocché in virtù della grazia concessami, io dico a tutti voi di non farla da savi più di quello che conviene, ma di essere savi con modestia secondoché Dio dà a ciascuno la misura della fede. Poiché come in un corpo abbiamo molte membra, ma non tutte le membra hanno la stessa operazione, così in molti siamo un corpo solo in Cristo, e ciascuno è membro l’uno dell’altro „]

P. G. Semeria: Le epistole delle Domeniche, Op. naz. Per il mezzogiorno d’Italia, Milano, 1939.

(Nihil obstat sac. P. De Ambroggi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Curia Arch, Mediolani, 1-3-1938)

COME SI TRATTA IL CORPO.

… Le parole con cui San Paolo esorta i Romani a trattare il loro corpo per trattarlo cristianamente sono tali da stupire più di uno fra coloro che le leggono per la prima volta o per la prima volta le ascoltano. « Vi scongiuro, o fratelli, in nome della misericordia che Dio ci ha usata, di offrire i vostri corpi come un’ostia viva, santa, che piace al Signore ». E in realtà queste parole senza essere menomamente strane, sono mirabilmente nuove nella storia del pensiero morale dell’umanità. La quale non ha mai potuto e non può eliminare il problema del corpo, della materia. Che fare di questo povero corpo? come trattarlo? C’è un trattamento igienico del corpo che non si può dire epicureo, che non si può neanche dire vizioso e non è virtuosamente eroico, eroicamente virtuoso. Consiste nel far star bene il corpo nel conservarlo sano. « Mens sana in corpore sano ». È un programma tutt’altro che ignobile. Fu il programma classico dell’antichità. Noi lo ripetiamo ancora talvolta ai nostri giovani. E Dio volesse che la preoccupazione almeno della o, dell’igiene, fosse sempre viva e vittoriosa nell’anima della nostra gioventù! Quanti peccati e quante vergogne essa ci risparmierebbe. Ma quando la preoccupazione dello star bene, igienicamente bene, diventi suprema; diventa la grande ispiratrice, la sola e non ci solleva molto in alto, può anche essere egoisticamente bassa. Siamo in un epicureismo sottile e cauto, senza la imprudenza dell’epicureismo volgare: più intelligente dunque dell’epicureismo comune, non più nobile. Più cristiana certo l’austerità scettica di cui abbbiamo una traccia, una formula, anche in San Paolo quando ci dice: « castigo corpus meum et in servitutem redigo ». Voglio dominare, è fiero, dignitoso, alto. Programma imperiale, non dell’imperialismo di esportazione, dell’imperialismo di importazione; non esteriore, ma intimo, che è il più vero. E il mezzo è bellicoso: tratto male il mio corpo: lo picchio, lo fo digiunare, gli misuro avaramente la bevanda dolce, gli interdico il più inebriante (abstinuit vino). È tutto un decalogo austero che sa di stoicismo. Non è stoico nel senso che lo riassorbe anche il Cristianesimo, è stoico nel senso che anche lo stoicismo ci era giunto e vi ci si era fermato. Il Cristianesimo va più in su. Arriva al misticismo. Il corpo penetrato di spiritualità ma in nome e per amore di Dio. Lì è la discriminante, nella finalità suprema, definitiva. Perché siano salvi i diritti dell’uomo, è la finalità stoica. Perché sia salva la dignità dell’uomo la quale non si salva per certo capovolgendo i rapporti tra il corpo e lo spirito, condannando questo alla schiavitù, verso di quello. Bella figura umana la figura di chi serve collo spirito alla carne! di chi si anticipa con quella attitudine la morte! Il corpo deve servire, esso deve spiritualizzarsi, e non lo spirito materializzarsi, ma, nel Cristianesimo tale processo deve compiersi nel nome e per la gloria di Dio. Per offrire a Lui in questo corpo radiosamente spiritualizzato un’Ostia nuova, Ostia viva e non come quella dei vecchi sacrifici che erano carogna, cadavere: Ostia santa, qualche cosa di più che semplicemente buona; santa, tale da piacere a Dio. Il trattamento religioso, divino del corpo! Non si può andare né più in là, né più in su. E tutto questo non riservato a pochi eletti, ma messo alla disposizione di tutti… ecco il Cristianesimo. Ma è il nostro, fratelli?…

Graduale

Ps XXVI: 4

Unam pétii a Dómino, hanc requíram: ut inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus vitæ meæ.

[Una sola cosa ho chiesto e richiederò al Signore: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.]

Alleluja

Beáti, qui hábitant in domo tua, Dómine: in sǽcula sæculórum laudábunt te. Allelúja, allelúja,

[Beati quelli che àbitano nella tua casa, o Signore, essi possono lodarti nei secoli dei secoli. Allelúia, allelúia.]

Isa XLV: 15

Vere tu es Rex abscónditus, Deus Israël Salvátor. Allelúja.

[Tu sei davvero un Re nascosto, o Dio d’Israele, Salvatore. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum S. Lucam.

S. Luc II: 42-52

Cum factus esset Jesus annórum duódecim, ascendéntibus illis Jerosólymam secúndum consuetúdinem diéi festi, consummatísque diébus, cum redírent, remánsit puer Jesus in Jerúsalem, et non cognovérunt paréntes ejus. Existimántes autem illum esse in comitátu, venérunt iter diéi, et requirébant eum inter cognátos et notos. Et non inveniéntes, regréssi sunt in Jerúsalem, requiréntes eum. Et factum est, post tríduum invenérunt illum in templo sedéntem in médio doctórum, audiéntem illos et interrogántem eos. Stupébant autem omnes, qui eum audiébant, super prudéntia et respónsis ejus. Et vidéntes admiráti sunt. Et dixit Mater ejus ad illum: Fili, quid fecísti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego doléntes quærebámus te. Et ait ad illos: Quid est, quod me quærebátis? Nesciebátis, quia in his, quæ Patris mei sunt, opórtet me esse? Et ipsi non intellexérunt verbum, quod locútus est ad eos. Et descéndit cum eis, et venit Názareth: et erat súbditus illis. Et Mater ejus conservábat ómnia verba hæc in corde suo. Et Jesus proficiébat sapiéntia et ætáte et grátia apud Deum et hómines.

[Quando Gesù raggiunse i dodici anni, essendo essi saliti a Gerusalemme, secondo l’usanza di quella solennità, e, passati quei giorni, se ne ritornarono, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, né i suoi genitori se ne avvidero. Ora, pensando che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di cammino, dopo di che lo cercarono tra i parenti e i conoscenti. Ma non avendolo trovato, tornarono a cercarlo a Gerusalemme. E avvenne che dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, mentre sedeva in mezzo ai Dottori, e li ascoltava e li interrogava, e tutti gli astanti stupivano della sua sapienza e delle sue risposte. E, vistolo, ne fecero le meraviglie. E sua madre gli disse: Figlio perché ci ha fatto questo? Ecco che tuo padre ed io, addolorati, ti cercavamo. E rispose loro: Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi di quel che spetta al Padre mio? Ed essi non compresero ciò che aveva loro detto. E se ne andò con loro e ritornò a Nazareth, e stava soggetto ad essi. Però sua madre serbava in cuor suo tutte queste cose. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia innanzi a Dio e agli uomini].

OMELIA

[Francesco Maria Zoppi Vesc. di Massa e Carrara: Omelie, Panegirici e Sermoni, t. I -Milano, 1861)

DOVERI DEI GENITORI VERSO I FIGLIUOLI.

La storia dell’odierno Vangelo ne porge ampio argomento d’istruire tanto i genitori, quanto i figliuoli ne’ più importanti loro doveri, e di presentare sì agli uni che agli altri i più eccellenti loro esemplari. Ricorda ai primi l’obbligo speciale di educare i loro figliuoli nella santa Religione, di conservarveli con vigilanza, di richiamarveli con sollecitudine: ricorda ai secondi il dovere d’essere soggetti prima a Dio, poi ai loro genitori in ogni cosa, in ogni maniera, in ogni età. Presenta ai genitori il grande esempio della saggia educazione che danno Maria e Giuseppe al fanciullo loro Gesù: presenta ai figliuoli l’esempio divino di Gesù medesimo, che tutto si occupa degli interessi dell’eterno suo Padre, e nel resto vive soggetto a Maria e Giuseppe. Ma perché sarebbe per me troppo difficil cosa lo spiegare distintamente e come si conviene tutti questi doveri e molti e gravissimi in breve spazio di tempo, permettetemi, o dilettissimi, ch’io divida quasi in due parti l’odierno Vangelo, e prenda secondo l’ordine a spiegarvi in oggi la prima ed a parlarvi de’ doveri de’ genitori, e rimandi ad altro tempo lo spiegarvi la seconda ed il discorrere de’ doveri de’ figliuoli: permettetemi anzi, che fra i doveri de’ genitori io scelga a trattare di due soltanto che verrò a riscontrare nell’esempio di Maria e di Giuseppe, dell’obbligo cioè di educare i figliuoli loro nella santa Religione, e di richiamarveli quando se ne allontanano: il qual doppio obbligo poi si riduce all’unico e grande di allevarli e conservarli al Signore. Quando i genitori abbiano adempito questo esattamente, ben possono lusingarsi d’averne adempiti tutti gli altri. – Io prendo a trattare questa mattina; come voi vedete, un argomento limitato e ristretto ad uno stato particolare di persone. È nondimeno questo uno stato nel quale penso che la maggior parte di voi debba essere compresa, perché o aveste già o avete al presente o avrete nell’avvenire. de’ figliuoli ad educare. L’ascoltarmi adunque non sarà inutil cosa ai primi per conoscere i loro falli e piangerli, ai secondi per piangerli e correggerli, agli ultimi per prevenirli. – I parenti di Gesù, dice l’odierno Vangelo, andarono a Gerusalemme, come erano soliti di fare nel giorno della festa, cioè nella solennità della Pasqua, e vi condussero seco Gesù già fatto grandicello, e giunto all’età di dodici anni: Cum factus esset Jesus annorum duodecim, ascendentibus illis Jerosolymam secundum consuetudinem diei festi. Quante utili riflessioni avete a fare, o padri, o madri, su questo piccolo tratto del Vangelo! Al tempio come vedete, e non altrove Maria e Giuseppe conducono il loro Gesù, e ad un tempio che non è vicino alla loro casa, come il sono i nostri templi alle vostre; ad un tempio che non è nemmeno posto nella loro città; al tempio di Gerosolima, dove non vi possono arrivare se non dopo di avere camminato a piedi per ben tre giorni: e là il conducono fin da fanciullo per avvezzarlo alle pratiche della Religione; ve lo conducono a celebrare la grande solennità della Pasqua, che non è di sì breve durata, come le sacre nostre funzioni, ma che dura per ben sette giorni; e lo conducono in quella città che non ardiscono di abitare per timore di Archelao, preferendo ora, dice sant’Agostino, il timor di Dio e l’osservanza della legge al timor del tiranno; e non lo affidano ad altri, ma eglino stessi ve lo conducono, se lo tengono sotto gli occhi, e gli presentano in sé stessi l’esempio della religione a cui lo vogliono accostumare. – Sebbene che dico io mai? Perdonatemi, o mio buon Gesù, se di voi parlo come d’uno de’ nostri fanciulli che abbisogna di guida, di istruzione, di esempi, di religione; di voi che siete Dio, che siete la via, la verità, l’esemplare, anzi lo scopo di tutta la Religione. Ma è la vostra umiltà che vuol appunto coprire la vostra divinità col velo di una fanciullezza umana agli occhi degli stessi vostri genitori, perché, siccome tutti i figliuoli in voi, così in Maria e Giuseppe tutti i genitori ravvisino il modello della loro condotta. L’esempio luminoso adunque che Maria e Giuseppe quivi presentano, o padri e madri, vi ricorda il primo, il più essenziale de’ vostri doveri, e direi quasi l’unico, perché gli altri tutti o vanno a riferirsi o devono essere subordinati a questo, di allevare cioè sino da’ loro primi anni i vostri figliuoli nella santa Religione; e però di far loro conoscere per tempo Gesù Cristo e la fede e la dottrina di Lui, di inspirare loro sentimenti di pietà; di avvezzarli di buon’ora a venire alla Chiesa, ad assistere con assiduità e divozione al santo Sacrificio, alla divina parola ed agli altri divini misteri e di impiegarveli non solo co’ vostri inviti, comandi ed esempi, ma col condurveli voi stessi. Fa pur consolazione, o dilettissimi, l’ascoltare que’ ben educati figliolini, che slegano la loro lingua balbettando appena per invocare il nome di Dio e di Gesù, che imparano a parlare imparando a pregare, che quasi non conoscono ancora sé stessi, e già conoscono la loro fede, loro religione, il loro Dio. Fa pure consolazione vedere nella buona madre preceduta dalle sue figlioline, quel buon padre e fiancheggiato da’ suoi piccoli figli recarsi dalla casa alla chiesa per presentare queste anime innocenti al Signore, a cui si ricordano d’esserne debitori, e qui porger loro l’acqua benedetta, istruirli a farsi il segno della santa Croce, far loro piegare le ginocchia per riverenza alla maestà del Dio vivente, e, dispostili di poi d’intorno a sé in guisa d’averseli tutti vicini e sotto gli occhi, comporne il loro esteriore nell’atto della maggiore modestia e divozione, e quando suggerire all’orecchio or dell’uno or dell’altro e salutari ricordi ed opportune istruzioni e santi eccitamenti alla fede ed alla pietà, quando alternare con tutti la santa preghiera, quando appagare l’innocente curiosità di ciascuno risvegliata dalle cose sensibili e dalle esteriori cerimonie che loro presenta la santa Religione nella chiesa. – Alza l’un d’essi gli occhi, e dimanda che faccia quel Sacerdote all’altare: Sappi, risponde il buon padre, la buona madre, che là si rinnova il grande sacrificio di espiazione offerto già da Gesù Cristo sul Calvario per i nostri peccati: uniamo il nostro spirito a quello del Sacerdote, e rendiamone con lui al Signore i più fervidi ringraziamenti. — Gira l’altro d’intorno gli occhi e chiede di chi sono quelle immagini. Sono le immagini de’ santi che furono fedeli al Signore: quello ha spesa la sua vita in opere di carità, quella in orazioni e penitenze; questo sparse il suo sangue piuttosto che negare la fede di Gesù Cristo, questa piuttosto che perdere la purità: sono nostri avvocati in cielo, nostri esemplari in terra: raccomàndati a loro e prendili ad imitare. – Rivolge questi lo sguardo all’intorno, e chiede che cosa sia questo fonte. Quest’è il sacro fonte del Battesimo, qui si racchiudono le acque salutari che ti hanno mondato dalla colpa originale; qui giurasti eterna fedeltà al Signore; qui ricevesti la stola dell’innocenza che Gesù Cristo ti richiederà nel giorno del tuo giudizio: ah, figliuol mio, guàrdati bene di macchiarla, ovver di perderla; vada il tutto piuttosto che perdere questo tesoro. — Abbassa l’altro gli occhi e domanda della pietra mobile che si vede sotto de’ piedi. Questo sasso chiude le ceneri di tanti e tanti che visser già, e visser sani come tu; tutti abbiamo a finire così; essi ci hanno preceduti; io vi andrò d’appresso; tu non tarderai a seguirmi; non v’ha se non la pietà, se non la virtù che non muoia mai.— E così rispondendo ad ogni altra curiosa loro dimanda; ed eccitandoli con santa industria a farne sempre delle nuove, li avvezzano per tempo a penetrare e gustare, dirò così, lo spirito delle preghiere, de’ riti augusti, de’ santi misteri e fanno loro prendere sino dai primi anni una sincera affezione per la Chiesa, per le sacre funzioni, per la santa religione. – Sì, fanno veramente consolazione, o dilettissimi, queste sante famiglie. E perché non sono frequenti queste consolazioni? Perché tutti i genitori non prendono così a cuore la religione de’ loro figliuoli? Ma vi sono pure di que’ spensierati genitori, i quali o non se ne curano punto, o ne lasciano il pensiero ad altri. Se parliamo delle persone agiate, altri considerano i loro figliuoli come un imbarazzo, e per tenerseli lontani, affidano la loro educazione a persone straniere, e credono poter sgravare la loro coscienza dell’obbligo di istruirli ed educarli nella santa Religione, coll’aggravarne quella o di una donzella priva di lumi per istruirli, di autorità per farsi rispettare e di talenti necessari per riuscire in una sì difficile impresa, o di un servitore mancante per lo più di educazione, e qualche volta anche di religione, capace di guastare l’indole la più felice con discorsi licenziosi, con cattivi esempi; con vili adulazioni, e intento solamente a fare il suo interesse anche col solleticare le passioni e fomentare i vizi del mal affidatogli figliuolo, o di un precettore mercenario, il. quale, purché provveda al suo bisogno, od è indifferente o non si interessa che debolmente della buona riuscita dello sgraziato discepolo. – Altri poi, non curando molto di formare il cuore dei loro figliuoli alla pietà ed alle virtù cristiane, pensano piuttosto ad ornare il loro spirito di quelle scienze profane, che sono inutili per lo più, e molte volte son anzi perniciose all’anima ed alla coscienza: pensano piuttosto ad istruirli minutamente in tutte quelle usanze ed urbanità ed artifici d’eleganza, onde si figura e si piace nel mondo; e chi, dice s. Bernardo, chi procaccia a’ suoi figliuoli onorevole grado nella milizia, chi rango distinto nella magistratura, chi grandi ricchezze e collocamento vantaggioso, e nessuno pensa ad assicurar, loro l’innocenza e la grazia di Dio: Alii militias, alii honores, alii divitias filiis provident, nemo filiis providet Deum. Che se parliamo della povera gente, v’han tali, che, divenuti genitori prima di saperne i doveri, non possono istruire i loro figliuoli nella Religione che ignorano eglino stessi; e han tali, che, credendo quasi d’aver fatto abbastanza coll’averli generati, li lasciano vagare qua e là in abbandono a sè stessi appena quasi che possono reggersi in piedi e li lasciano marcire nella più crassa ignoranza; v’hanno persino tali, che invece di allevare i loro figliuoli nella Religione; li scandalizzano colla loro condotta; presentano loro l’esempio del vizio e loro insegnano ad offendere Dio prima quasi che lo conoscano. Ecco, o miei cari, la sorgente fatale della depravazione universale de’ costumi, ecco la funesta causa della rovina di tante famiglie e di intere popolazioni. – Ma benché i genitori educassero i loro figliuoli sino dai teneri anni nella Religione e nel santo timor di Dio; avrebbero fatto il più, non avrebbero però fatto ancora il tutto. È per lo più prosperata questa prima e principale loro sollecitudine, e non è sì facile che figliuoli educati per tempo religiosamente si vadano a perdere. Pure avviene che anche i figliuoli meglio allevati siano poi o sedotti od ingannati e divertano dalla buona strada, sulla quale camminavano co’ saggi loro genitori. Bisogna dunque richiamarveli subito; o genitori. Che hanno dunque questi a fare per richiamarveli? Anche in ciò hanno per loro maestri e modelli Maria e Giuseppe. Passati i giorni della festa, prosegue il santo Vangelo, allorquando Maria e Giuseppe se ne ritornavano alla volta di Nazaret, rimase in Gerusalemme Gesù, senza che essi se ne avvedessero: Consummatis diebus, cum redirent, remansit puer Jesus in Jerusalem, et non cognoverunt parentes ejus. Fecero il cammino di un giorno sempre pensando che Gesù fosse colla compagnia; ma arrivata la sera il ricercarono ansiosi tra i congiunti ed i conoscenti, e nessuno seppe darne loro notizia: Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos. Quanto penetrasse il cuore d’entrambi un colpo sì doloroso, lo spieghi chi può misurare il loro amore verso Gesù. Qual dura veglia passarono in quella notte! quanti sospiri amari trassero dal fondo del loro cuore! Tanto non li contristarono i furori di Erode ed i pericoli dell’Egitto. Incominciò fin d’allora Maria a provare il dolore di quella spada che, come le aveva predetto il vecchio Simeone, doveva trapassarle l’anima. Al primo albeggiare del nuovo giorno ripigliarono il viaggio verso Gerusalemme: Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem requirentes eum. Giunti colà, non così premurosa la donna evangelica andò in traccia della perduta gemma per ogni angolo della casa, come solleciti Maria e Giuseppe girano la città in cerca del loro Gesù, ripetendo ad ognuno più col cuore che colle labbra le pietose parole della Sposa de’ cantici: Avete voi forse veduto l’oggetto dell’amor mio? Numquid quem diligit anima mea, vidistis? Dopo tre giorni finalmente venne loro fatto di ritrovarlo nel tempio che sedeva in mezzo ai dottori e li ascoltava, e li interrogava: Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos. Maria e Giuseppe non aveano colpa alcuna per quello smarrimento di Gesù: Egli non erasi smarrito né per negligenza né per dimenticanza loro. Come potevano infatti dimenticare l’oggetto della loro compiacenza continua e di tutti i pensieri ed affetti loro? Gli avevano soltanto accondisceso che si scostasse talvolta da loro per ricreare or l’uno or l’altro coll’amabilissima sua presenza. Maria e Giuseppe non avevano a temer nulla di male del loro Gesù: avevano già indubitate prove della sapienza di cui era ripieno e della grazia di Dio che era con Lui: n’erano troppo recenti le testimonianze degli Angeli, de’ pastori, de’ Magi, di Anna. E difatti dove il trovano essi mai? Nel tempio. A che fare? Alla pubblica istruzione, ad ascoltare ed interrogare i dottori. E che dicono di lui questi dottori e chiunque lo ascolta? Restano tutti meravigliati, dice il santo Vangelo, della sapienza e delle risposte di lui: Stupebant autem omnes, qui cum audiebant, super prudentia et responsis ejus. Tutto ciò non ostante voi già udiste quanto fosse vivo il rammarico di Maria e di Giuseppe per averlo smarrito; quanto fosse grande la loro sollecitudine nel ricercarlo. – E voi, o padri e madri, che cosa fate per non perdere spiritualmente i vostri figliuoli, che si possono perdere e si perdono certamente? che cosa fate per ricercarli e recuperarli? Vi sono pure genitori così indolenti che vedono i loro figliuoli piegar tosto e sortire dalla giusta strada, e non porgerebbero loro la mano per rimetterli in sentiero, e non darebbero loro la voce che loro darebbe la carità di uno straniero gridando, O figliuol mio, voi fallate la strada. Sanno che quel figliuolo, anziché recarsi alla chiesa od alla scuola, si perde per le strade e per le piazze oziosamente, che si trova spesse volte con quel compagno di sospetta o dubbia condotta, e già il vedono odiare la fatica e la ritiratezza, amare soltanto la dissipazione, l’ozio, il divertimento, il vedono correre di gran passo a traviare miseramente: eppure soffrono il tutto e il lasciano vivere a capriccio per una soverchia indulgenza, per una barbara pietà. Sanno che quella figlia è sovvertita da quel giovane troppo frequente pella casa: che v’hanno fra loro incontri concertati anche fuori di casa; che fervido n’è il fermento, e già ne provano gli effetti nella svogliatezza della figlia, nella trascuranza di tutte le faccende domestiche, nell’allontanamento dalla Chiesa, dall’orazione e dai santi Sacramenti; e la vedono sotto gli occhi loro proprj pericolare; pure se ne tacciono, perché il partito sarebbe o conveniente o il solo per lei, ed arrischiano di vedere la loro figlia perdere malamente la sua innocenza e ripararla peggiormente con un infelice matrimonio. Che se i vostri figliuoli sono già traviati, qual è il vostro dolore, o padri e madri? quale la premura di richiamarli sulla buona strada? Se voi siete di quei genitori ch’ebbero cuore di educarli cristianamente, so bene che non v’ha spada che possa trapassarvi le viscere più crudelmente di questa; so che adoperate e le dolci maniere e le preghiere e le lagrime; so che interponete l’opera de’ parenti, degli amici, de’ conoscenti, le esortazioni e l’autorità delle persone probe e saggie; so che non cessate di mandare sospiri al cielo per riacquistare i perduti vostri figliuoli: e consolatevi pure, ché non saranno inutili le presenti vostre ricerche, e non avrete per l’addietro gettato invano nel loro cuore i semi della virtù, del santo timor di Dio, di una cristiana educazione. Ritornerà, sì, ritornerà la pecorella sviata a rientrare nell’ovile; verrà pentito il prodigo figliuolo a bagnare del più amaro pianto le ginocchia del suo genitore. Un rovescio, la morte di un amico lo colpirà; un’età più matura ammorzerà la passione, richiamerà la riflessione e rianimerà quel sentimento di religione che sino dagli anni teneri gli avete instillato. E se la disgrazia, se gli avvisi altrui non ve lo ridoneranno, se nol troverete tra’ parenti, tra’ conoscenti, il troverete nel tempio, e voglio dire che Dio non sarà insensibile alle orazioni vostre, ai vostri gemiti, alle vostre lagrime: queste vi renderanno lo sviato figliuolo, come già resero a santa Monica il suo Agostino: Non peribit filius istarum lacrymarum. – Ma sgraziati voi e veramente infelici, quando abbiate traviato, o figliuoli di que’ genitori che non ebbero mai a cuore la religione dei loro figliuoli. Chi mai vi richiamerà dalla strada dell’iniquità e della perdizione? I vostri genitori non muoveranno un passo per venirvi a ricercare: vi vedranno con occhio asciutto e tranquillo correre al precipizio. Non isperate ch’essi vi porgano la mano per ritirarvene; non isperate ch’essi vi diano un buon consiglio, un opportuno avvertimento. Se i vostri falli venissero a toccare il loro interesse, avreste bene ad aspettarvi i più pronti ed amari rimproveri; ma perché vanno a ferire solamente il Signore, siate certi del loro silenzio: quant’è da loro potete offendere pure Iddio, ch’essi ve lo lasciano offendere senza turbarvi. Oppure se alzano la voce per riprendervi, non sarà questa la voce di una amorevole, paziente, mansueta correzione, ma la voce di una furia che mena rumore per la casa e per tutto il vicinato; la voce di mille orride imprecazioni; una voce che vi provoca allo sdegno e vi inspira l’odio e la disperazione; una voce che vi getta fuori di strada del tutto, quando già non lo foste; e voi, o figliuolo, sarete obbligato a prendere i partiti più disperati per sottrarvi dalle importune invettive di un indiscreto genitore; e voi, o figliuola, anteporrete qualsivoglia scapestrato giovane piuttosto che patire di continuo i mali trattamenti di una madre furiosa. Oh snaturati genitori! Se l’Apostolo san Paolo dichiara che ha rinunziato alla fede; ed è peggiore di un infedele chi non ha cura de’ suoi, e massime di que’ di sua casa; che avrebbe letto di que’ genitori che, trascurando di allevare i loro figliuoli nella santa Religione, trascurano l’eterna loro salute? Che di que’ genitori, che li lasciano miseramente perire sotto i loro propri occhi? Che di que’ genitori, che sono o l’occasione o ben anco la barbara cagione della perdizione dei loro figliuoli? Che direbbe di que’ mostri che, fattisi nemici della croce di Gesù Cristo, prendono a sacrificare al demonio le anime redente col preziosissimo sangue di Gesù, e scelgono a sacrificare quelle de’ propri figliuoli, delle proprie figliuole? Immolaverunt filios suos et filias suas dæmoniis. Tolgami il cielo ch’io neppur sospetti esservi tra miei uditori alcuno di codesti mostri, e non per altro ho fatto menzione di costoro se non per accrescervi l’orrore in cui già li avete, e perché mandiate fervide preghiere al Signore per la conversione di questi traditori del proprio sangue, che pur troppo vi sono in questa città, e per la salute de’ traditi loro figliuoli. Ma sappiate, o padri e madri, che qualunque vostra trascuranza nell’educare i vostri figliuoli cristianamente, o più o meno partecipa di questa crudeltà. Tenetevi dunque sempre presente il bell’esempio della cura che Maria e Giuseppe si prendono del loro fanciullo Gesù, benché non ne avesse alcun bisogno; e ricevete l’avviso di san Paolo a vostra direzione: Educate, egli dice, i vostri figliuoli nella disciplina del Signore; ma educateli di buon’ora; insegnate loro per tempo i misteri della Religione e le regole del vivere cristiano; maneggiate questi cuori finché sono di cera; coltivate queste pianticelle finché sono tenere ed arrendevoli, e coltivatele pel celeste Padrone. Che se incominciano a piegar malamente e a torcere dalla retta strada, raddrizzateli subito, arrestateli sui primi passi, non tardate a correggerli, ma non per costume, non per mal umore, non per trasporto di collera, sebbene sempre con ragione; con moderazione, e convincendoli dolcemente de loro falli: educateli insomma, e correggeteli nel Signore: Educate illos in disciplina et correptione Domini.

Offertorium

Orémus

S. Luc II:22

Tulérunt Jesum paréntes ejus in Jerúsalem, ut sísterent eum Dómino.

[I suoi parenti condussero Gesú a Gerusalemme per presentarlo al Signore.]

Secreta

Placatiónis hostiam offérimus tibi, Dómine, supplíciter ut, per intercessiónem Deíparæ Vírginis cum beáto Joseph, famílias nostras in pace et grátia tua fírmiter constítuas.

[Ti offriamo, o Signore, l’ostia di propiziazione, umilmente supplicandoti che, per intercessione della Vergine Madre di Dio e del beato Giuseppe, Tu mantenga nella pace e nella tua grazia le nostre famiglie.]

Præfatio

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R. Dignum et justum est.

de Epiphania Domini

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia, cum Unigénitus tuus in substántia nostræ mortalitátis appáruit, nova nos immortalitátis suæ luce reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

[È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Poiché quando il tuo Unigénito apparve nella nostra natura mortale, ci riparò con la luce nuova della sua immortalità. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:]

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Preparatio Communionis

Orémus: Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:

Pater noster,

qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

R. Sed líbera nos a malo.

S. Amen.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Communio

S. Luc. II: 51

Descéndit Jesus cum eis, et venit Názareth, et erat súbditus illis.

[E Gesú se ne andò con loro, e tornò a Nazareth, ed era loro sottomesso.]

Postcommunio

Orémus.

Quos cœléstibus réficis sacraméntis, fac, Dómine Jesu, sanctæ Famíliæ tuæ exémpla júgiter imitári: ut in hora mortis nostræ, occurrénte gloriósa Vírgine Matre tua cum beáto Joseph; per te in ætérna tabernácula récipi mereámur:

[]O Signore Gesú, concedici che, ristorati dai tuoi Sacramenti, seguiamo sempre gli esempii della tua santa Famiglia, affinché nel momento della nostra morte meritiamo, con l’aiuto della gloriosa Vergine tua Madre e del beato Giuseppe, di essere accolti nei tuoi eterni tabernacoli.]

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)