QUARESIMALE (III)

DI FULVIO FONTANA

Sacerdote e Missionario

DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

Venezia, 1711. – Imprim. Michel ANGELUS Præp. Gen. S. J. – Roma 23 Aprile 1709)

IN VENEZIA, MDCCXI (1711)

PREDICA TERZA

Matt 5:13-19

Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros .

San Matteo al c. V.

Nella Feria festa delle Ceneri.

Chi perdona l’offese ricevute dall’Inimico, nulla perde di reputazione; molto acquista d’onore, perché segue l’Esempio di Cristo, perché obbedisce al comando di Dio.

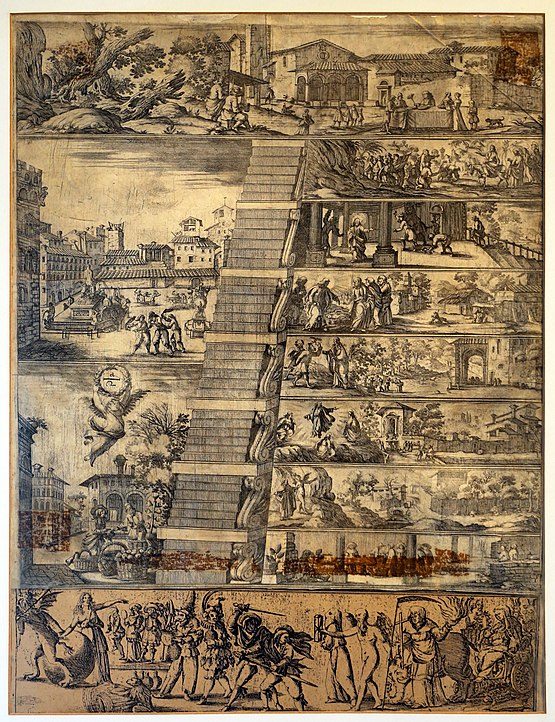

Disse pur bene Temistocle, allorché rispose à colui che gli si offriva d’insegnarli il modo e l’arte di ritenere a memoria quanto mai avesse bramato ricordarsi; poiché gli soggiunse, che cola assai più grata gli avrebbe fatto, se gli avesse insegnato il modo di torsi dalla memoria quanto talora è, non solo utile ma necessario dimenticarsi: Gratius sibi facturum, si se oblivisci, que vellet, quam si meminisse docuisset. Piacesse pure al Cielo, che vi fosse una simile arte; certo, che, se vi fosse, moltissime serpi di discordie nascenti e potrebbero appena nate, strozzate: certo, che con facilità si potrebbero togliere dal cuore quelle piccole spine, che scovate, altro non producono che ferite, e talora mortali; si potrebbe togliere dall’animo quel picciolo veleno di disgusto, che tenuto qualche tempo, infetta le vene con tossico mortale di crudi risentimenti. Ma nostra disgrazia: una si’ bell’arte, di dimenticarsi quanto talora è necessario scordarsi, non v’è. Che faremo dunque per togliere dal cuore degli Uomini la brama delle vendette? Ricorreremo alla grazia, e con l’ajuto di questa, mostrerò esser gloria perdonare: tanto più, che si segue l’esempio di Cristo, il comando di Dio che vuole il perdono delle ingiurie, e son da capo. Orsù dunque, ditemi qual è il motivo, che vi suscitò lo sdegno, e vi dà impulso alla vendetta? grande, voi mi replicate, sono stato oltraggiato nella riputazione, danneggiato nella roba, perseguitato nella vita, ha operato con me da furbo, da scellerato: conviene che mi vendichi, altrimenti, vi rimetto del mio onore, della mia riputazione. Piano, piano, date luogo alla passione per conoscere apertamente quanto v’ingannate, con dire, che se non vi vendicate, vi rimettete d’onore, e di riputazione. Consideriamo attentamente questa verità. Ditemi, chi compone, chi forma il mondo? senza dubbio i consigli, i Magistrati, i Governatori, i Principi, gli Ecclesiastici, o Secolari. Or questi asseriscono che sia vergogna il perdonare? Appunto anzi questi con intimar castighi, e con fulminar censure parlano con lingue di spavento, non esser vergogna, ma gloria il perdonare. E se pur volete dilatar questo mondo, non vi porrete à formarlo, salvo, che di dotti, di savj, e di pii: ed è pur vero, che quanti sono i dotti, ed i savj, altro non fanno, che impiegarsi nello stabilimento della quiete, della concordia, della pace, ed i pii ben spesso a tale effetto porgon preghiere a Dio, acciò si estirpi ogni odio dal cuore de’ vendicativi, dunque non è vergogna perdonare. Voi mi replicate, che tanto v’è un mondo, benché picciolo, il quale afferisce esser vergogna il perdonare. Questo vostro mondo; v’intendo, è una combriccola di quattro cervelli sventati, che vivono a stampa, e senza coscienza, e con una tintura di politica diabolica, e presso di voi avrà più forza un tal piccolo mondo, e non l’avrà quel mondo vero composto di Magistrati, di governatori, di dotti, di savj, di pii? Anzi mirate quanto è stolto questo vostro mondo, su di cui v’appoggiate. Egli se or che siete sano, vi dice, che se perdonate vi rimettete del vostro onere; di li a poche ore, se per disgrazia sarete moribondo, vi dichiarerà per infame, se non perdonate. Mi meraviglio di voi. S’acquista gloria a perdonare l’ingiurie, a rimetter l’offese. Eh, che non si perde, torno a dirvi, di riputazione a perdonare all’inimico. Sapete quando vi rimettete del vostro onore, della vostra riputazione? allor che fate fare, o stendere quei testamenti, che cominciano col nome di Dio, e finiscono con quello del diavolo: allorché praticate quelle usure, opprimete la vedova, assassinate i pupilli, litigate contro ragione. Allorsì, che vi rimetti del tuo onore, o donna, quando porti le ambasciate, i biglietti, i regali, ma non già quando perdoni al prossimo; allora sì, quando presti la casa, dai la comodità , fai la guardia, o allora sì, che vi rimetti del tuo onore: del tuo onore vi rimetti a condur la Figlia in quelle veglie, a lasciar venire in Casa gli amanti: o qui sì, che vi si rimette del tuo onore, e già si sparla, come di riputazione perduta. Se bene in materia di tanta importanza trattandosi di riputazione, non voglio che crediate a me ma a voi stessi; il seguente caso, che son per narrarvi, vi ha da far decidere, se veramente si perda di riputazione, o pur si acquisti d’onore nel perdonare. Uditelo, e preparatevi al pianto, perché certo non si può sentire senza tributo di lacrimare. Narrano le storie della minima mia Compagnia di Gesù come una gran dama rimasta in stato vedovile, e con ampie facoltà, avea per frutto delle sue nobilissime nozze un figlio in età di diciasette anni, unico erede di tutte le sostanze, pupilla degli occhi suoi. Or mentre questi stavasene un dì ordendo in mezzo alla strada un certo giuoco, si abbatté a passare un forestiero, il quale accidentalmente glielo scompose. Si sdegnò il nobil garzone, e con alcune parole resistente ferì si altamente l’animo del forestiere, che tirato mano alla spada, gli stese una stoccata sì fiera, che colpitolo nel mezzo del petto lo passò banda a banda, e lo stese sepolto, e morto nel proprio Sangue. Affacciatasi in questo mentre alla finestra la madre vide e che vide? Vide estinto dentro un lago di sangue l’unico erede delle sue sostanze, il caro suo Figliuolo. Immaginatevi qual dovesse essere il dolore; ma che? come donna di gran pietà, alzati gli occhi al Cielo, se non frenò le lacrime, certo compose il cuore rimettendosi al divino volere. Frattanto l’uccisore cercando scampo entrò nella prima casa che trovò aperta e appunto era quella dell’estinto; salì le scale, giunse alla sala, s’inoltrò nelle camere ove veduto dalla madre col ferro in mano, imbrattato nel sangue del figlio, sentissi richiedere di ricovero; al che ella prontamente condiscese e frettolosa ordinogli un lauto pranzo; e prima di porlo a tavola, volle ella pure dar da lavare a quelle mani intrise nel Sangue del suo unico figlio; ella pure il servì a mensa, la quale terminata gli disse: or sappiate, o figlio, dico figlio, perché avendomi voi tolto con questo ferro l’unico figlio che avevo, voi prendo, e voglio per figlio. Sentite, in niun luogo voi siete meno sicuro che in questo, nel qual presto sarà la Corte. Io pertanto vi consiglio a partire; eccovi in aiuto questa borsa piena d’oro, e vi servirà per il vostro viaggio; andate alla stalla, e qui vi troverete un buon cavallo, quello pure prendete, col quale potiate presto uscir di Stato. Più voleva dire, ma fu costretto à dar sfogo alle lacrime. Che dite, o stolti vendicativi? vi pose del suo onore in perdonare questa signora? Eh, che voi stessi asserite, che non vi rimise d’onore, ma l’acquistò per atto sì bello. Se non vi avesse acquistato d’onore, che accadeva, che s’impiegassero le penne in lasciarci memoria di sì bel fatto? e fu quello, che dié nome di strada pia, a quella strada, ove è il nobil palazzo. Ah sciocco, e avrai più ardire di dire che vi rimetti del tuo onore a perdonare l’ingiurie? del tuo sì, e del più prezioso vi rimetti a non perdonare, perché vi metti l’anima. – Ecco, o vendicativo, sbattuto il tuo gran motivo di vendetta; e perciò, quando tu non ti arrendi al perdono, io non so più, che dirmi; salvo che richiederti à specchiarti in questo Cristo , e à riflettere qual esempio Egli ti abbia dato di perdono: starò à vedere, che tu ardisca né pur di pensare di rimettervi del tuo onore à seguir l’esempio di Cristo, magna gloria est sequi Dóminum. È certo, che l’esempio d’un grande ha forza maggiore per muovere alla sua imitazione: bastò, che Abimelecco, Re bisognoso di molte legna per certe funzioni di Guerra ne togliesse con mano reale un pezzo, perché tutti, non solamente soldati, ma uffiziali più riguardevoli, se li ponessero sulle spalle. Rifletti un poco a belli esempi, che ti ha dato questo Cristo, supremo Monarca Principe degli Angeli e degli uomini; che esempio diede? quante grazie compartì Egli ai Pontefici, a’ Farisei, che lo perseguitarono? pareva che gli strapazzi fossero per quei ribaldi semenze di beneficj. Qual dolcezza mai mostrò a Giuda, dandogli fino con le sue mani il suo Sangue nella Eucaristia? Acciò se ben l’aveva venduto, ad ogni modo fosse suo. Che clemenza non praticò con quel Malco, che più sacrilego di tutti gli altri ardì d’essere il primo a mettergli le mani addosso? gli rese con un miracolo l’orecchio recisoli da San Pietro; quasi che poco gli paresse di beneficare in altra guisa quell’empio, se non metteva mano all’Onnipotenza. In somma la sua Santissima Passione fu un gran compendio per sé d’oltraggi, e per i suoi nemici di grazie; sicché fu Cristo simile al sole, che quantunque ingombrato da nuvole, ad ogni modo fà benefizj; simile ad una pianta fruttifera, che dà i suoi pomi anche a quelli stessi che la percuotono. Ah, che se questi furono rari esempi d’amore verso chi ci maltratta, furono però come piccoli indizj di quel massimo, che ci diede sulla Croce, e fu veramente degno di un Dio. Udite: Pater, dice Egli rivolto all’Eterno Padre, Pater ignosce illis, Padre, Eterno Padre, il vostro Unigenito vuole una grazia da Voi prima di morire: domanda o Figlio: che perdoniate … e a chi? a chi m’ha tradito, condannato, crocifisso, Pater ignosce: a chi? a chi con duri chiodi m’ha confitto le mani; Pater, … dì Figlio a chi? A chi m’ha traforato i piedi, me li ha fermati su questo legno; Pater ignosce, si Figlio, perdonerò: perdonate a chi da capo

a piedi m’ha flagellato, a chi m’ha coronato di pungentissime spine. Pater ignosce: à chi? A chi m’aprì con dura lancia questo costato. A chi? A chi m’ha posto in Croce; a chi? a chi mi toglie la vita, a chi mi dà la morte: Quis appetitus, griderò io con Ambrogio, non discat ignoscere, quando pro persecutoribus Christus orabat? E chi sarà, che sdegni di perdonare se Cristo chiede il perdono per i suoi nemici con tante bocche, quante sono le ferite? Qual vendicativo sarà sì protervo, che vedendo il Re de Regi, che perdona, voglia ostinato a vendicarsi, non voglia perdonare? Se vi è, esca di Chiesa: non deve star qui superbo contro di chi l’offese; se Cristo spasima sulla Croce per chi l’oltraggiò. Gran cosa? Cristo perdona, mentre vogliono, a tutti; e tu non vuoi perdonare né pure ad uno; perdona un Figlio di Dio; e non vuoi perdonare tu, che sei Figlio della putredine, creatura vilissima. Cristo ha perdonato a te tante volte; e tu non vuoi perdonare neppure una volta. Cristo perdona ancorché non sia pregato; e tu nieghi di perdonare, pregato non solo dagli uomini, ma dai Santi, dalla Vergine, da Dio: si può vedere ostinazione più sacrilega di questa? Or va, va’ maledetto e già che non ti muove l’esempio di Cristo, bisogna dire, che non sei, o non meriti d’esser Cristiano. Ecco, vedi, ecco Cristo, che ti volta le spalle da questo luogo, come appunto te le rivolta anche dal Cielo. Mio Dio, parlo contro di chi non vuol perdonare; mio Dio perdonatemi, fatelo strangolar da’ diavoli, e non riceva perdono da Voi chi non seguendo il vostro esempio, sfacciatamente lo nega; prima che parta da questo tempio abbandonatelo affatto, e con i vostri chiodi piantategli in mezzo al cuore l’eterna sua dannazione. Deh lasciate che con libertà io parli. Sacri Pastori, ordinate con comando irrevocabile che si tolgano via dalle Chiese gli adorati Tribunali della Confessione e voi Ministri riveriti del Tempio prontamente eseguite. Non è dovere che Dio perdoni le offese a chi non perdona; e quel Sangue di Gesù, che si sparge a salute di chi perdona, sia a dannazione di chi vuol vivere vendicativo. Se bene a che stancarmi? Dio comanda, tanto basta, conviene a forza obbedire. Iddio comanda: che rispondi? La mia riputazione: non importa, perdona. La mia robba: non importa: voglio, perdona. La lite ingiusta: non importa: voglio, perdona. È ancor caldo il cadavere del figlio, del marito, del fratello, del cognato: non importa: voglio, perdona. Che dici? Che rispondi? Bene t’intendo; tu mostri di non saper chi sia quel Dio che ti comanda: odi e inorridisci. Olà teste altere, teste superbe, teste balzane inchinatevi, abbassatevi, umiliatevi. È Dio che parla, e parla a voi con comando: or non parla per bocca mia a Turchi, ad eretici, a scismatici, a gentili, a diavoli, che o lo negano, o lo strapazzano, o non lo conoscono, o l’odiano; ma parla a voi, che avete la fronte bagnata d’acque battesimali. Sapete chi è quello che vi comanda il perdonare all’inimico? Egli è quello che scarica le tempeste sopra de’ tuoi campi; quello che manda le mortalità negli armenti; quello che in un sol giorno ha fatto morire trenta mila persone nella Città di Genova e di Napoli in un sol dì, percuotendole con fiera pestilenza. Egli è quello che ti ha scosso da’ fondamenti con fiero Terremoto la tua abitazione. Egli è quello che è Padrone assoluto della tua roba, de’ tuoi, di te! Egli è quello che postquam occiderit corpus, habet potestatem mittere in gehennam, che dopo d’averti posto il corpo morto in terra, ha podestà di piantarti l’anima nell’inferno per tutta l’eternità. – Questo è quel Dio, di cui dice il Santo Giobbe, che con un fiato solo può incenerirvi, vidi eos qui operantur iniquitatem fiante Deo, periisse; non dice folgorante, non dice fulminante: ma fiante, perché se Dio vuole, tutti ad un’ora ci può con un soffio distruggere: Spiritu labiorum suorum, dice Isaia, interficiet impium. Or questo Dio sì grande, e sì potente ti comanda, che tu non odii l’inimico, che vale a dire, non gli trami la morte, non gli scriva contro, non fomenti la giustizia, non gli tolga la roba, o reputazione; ma di più, quando tu dicessi di non fare niuna di queste cose, e di non odiare il tuo prossimo, Egli anco vuole, che tu dia segni aperti di non portargli odio, e perciò lo saluti, gli parli, non gli volti le spalle, non abbandoni i compagni quando egli sopraggiunge; hai da trattare (questa è la legge di Dio) il cittadino da cittadino, il fratello da fratello, la sorella da sorella, il parente da parente. Vi saranno (così non fosse) tra’ miei Uu. parenti, che non parlano con altri parenti; fratelli, che non trattano con i fratelli; e talora figli, che passeranno i mesi senza parlare con i loro padre, e madre. Questo modo d’operare vi tiene in peccato mortale: perché Iddio comanda, non solo, che non odiate, ma di più, che dimostriate di non odiare. Oltre di che, questo negare questi segni communi, apertamente palesano l’odio che avete in cuore. A me potete dire non odio ma non già a Dio, che è Scrutator cordium. Né mi stare a dire: tocca a lui parlare il primo, io son l’offeso; e io ti dico che tocca a te che sei l’offeso, perché tu sei quello che per ordinario hai il rancore, e l’odio e perciò a te spetta per ritornare in grazia di Dio. Presto, su obbedisci: dà la pace, parla al tuo prossimo, dagli segni che non l’odii; e sarà per vero, che per alcuni io getterò al vento queste mie parole; Dio immortale; che offeso si vendichi il Turco, lo Scita, il Barbaro, non dico nulla; i costumi degli Idolatri non son discordi dagl’Idoli: ma che si vendichi chi adora Cristo Crocifisso che perdonò a’ crocifissori, Pater ignosce illis, o questo sì che non l’intendo: Christianus nullius est hostis aut si est, jam non est Christianus.

Il Cristiano, grida Tertulliano, non è nemico d’alcuno, o se è, non è Cristiano. Son onorato: son cavaliere, son dama: tacete e umiliatevi teste superbe, e se Dio vi comanda, che vi gettiate la testa ai piedi, non che perdonate all’inimico, abbiate a gloria di marcirli avanti decapitati. Son onorato, son cavaliere, son dama: siete cenere e polvere, e balzerete nell’inferno, se non perdonate; e ve lo testifichi il seguente fatto, tanto decantato ne’ pergami. S’odiarono lungamente due nemici senza salutarsi, senza parlarsi. Ammalossene uno e in breve tempo fu spedito da’ medici; gli furono attorno i parenti, amici confessori perché deponesse l’odio, parlasse all’inimico; tanto si disse che il moribondo s’indusse a dar la pace e a voler parlare; fu condotto l’avversario, il quale anche pieno di livore senza punto intenerirsi allorché si sentì domandar dal moribondo la pace, lo schernì col dirgli che la domandava perché era in quel punto, e gliela negò. Allora il moribondo, richiamati li spiriti di vendetta, si scagliò con quel poco di fiato che aveva contro l’inimico; l’ingiuriò, lo maltrattò di parole, ne stabilì la vendetta; e così pieno di rabbia spirò. E che credete forse, che non facesse la vendetta? la fece, poiché indi a poco tempo, allorché l’inimico si trovava pella piazza in un circolo di compagni comparveli avanti a vista di tutti un’ombra terribile, con una mazza di ferro in mano, e … olà, gli disse: son venuto a fare le mie vendette; e già che siamo stati nemici nel mondo, voglio che tali siamo per tutta l’eternità, e datagli con fiero colpo la mazza di ferro in petto, lo stese morto a terra, e seco condusse l’anima all’inferno. Questo è il fine di chi tien rancori in cuore, e non vuol perdonare: Pensate a’ casi vostri.

LIMOSINA.

Cosimo Serenissimo Gran Duca di Toscana, e primo di questo nome discorrendo un giorno delli interessi di sua Corte col Mastro di Casa; sentì dirsi da questo, che troppo era liberale nel far limosine; al che il savio Prencipe: orsù, disse, bilanciate di grazia qual sia più; se quello che ho io ricevuto da Dio, o pure quello io gli dò ne’ Poverelli; e se sarà più quello che do ai Poveri, ritirerò la mano. Ecco le belle parole registrate nella vita in ratione dati, et accepti, numquam eo devenire potui, ut Deum debitorem, me autem creditorem inveniam. Ditemi, dico io a voi, di quel che Dio v’ha dato, ne date voi la metà? che dissi la metà? un terzo, un quinto, una centesima parte a’ poveri di Cristo?

SECONDA PARTE.

Questa Predica non è per noi, per grazia di Dio, nella nostra Patria non vi sono fazioni; non vi sono inimicizie; ma quanti rancori nel cuore; ma quante brame di nuocere; ma perché non si parla a quel vostro prossimo? perché non si saluta? Perché né pur parlate ai vostri parenti, talora ai fratelli, sorelle, suocere, nuore, padri, e figli, madri, e figlie. O Padre, non li voglio male. Non basta, non li torcerò un capello. Non basta per essere in grazia di Dio. Sentite ad iracundiam me provocavit Efraim in amaritudinibus suis. Non dice, perché ha ammazzata, rovinata quella Famiglia, ma perché ha de’ livori nel cuore non parla, non saluta. Or dovete sapere che la legge di Dio non solo comanda che non si ammazzi, non si odia nel cuore; ma che si dia evidenza di non odiare. Siete obbligati à dar segno di non aver odio nel vostro cuore; e però quei segni che si chiamano di benevolenza comune; e questo è un obbligo di precetto. Siete per tanto obbligati a dar quei segni di parlare, di salutare, di visitare nelle proprie case alle occorrenze, come comunemente si pratica con tutte le persone di simil forte, cioè à dire da’ parenti con i parenti, da’ vicini con i vicini, da’ paesani co’ paesani. O Padre! quantunque m’abbia ingiuriato non gli voglio male; ma non voglio trattar con lui. Primieramente nego che non gli vogliate male; perché ne sparlate; perché sempre interpretate male le sue azioni; vi dispiacciono i suoi avanzamenti, godete del suo male; vorreste che tutto il mondo fosse contro di lui del vostro umore. Mirate vedete quel fumo? Padre sì. Che v’è sotto: il fuoco, non è vero? Padre no, eh appunto. Fumo; dunque fuoco; non parlare, non salutare: fumo; dunque fuoco di livore. Orsù via, son con voi, si annida nel vostro cuore la carità necessaria; ma i segni di benevolenza comune, ove sono bisogna pur praticarli. Non siete in una Milano, in una Roma, ove comunemente non si parlano, e non si salutano i concittadini. Qui non è così; perché siete solito alle occorrenze di ragionar con tutti. Son contento, dirà taluno, di parlare a chi m’ha offeso; ma non voglio essere il primo. Sapete chi ha da essere il primo? quello che ama più l’anima sua. Sapete chi ha da essere il primo? quello che è stato offeso. O Padre questo è contro ogni dovere. V’ingannate. Chi ha bisogno di guarire? quello che ha offeso, o quello, che è stato offeso? l’offeso che ha il rancore nel cuore; dunque questo parli: O Padre non sono obbligato (ve la passo) e… Iddio non ha obbligo di darvi il Paradiso. Guai a voi, se Dio avesse i vostri sentimenti; certo il Paradiso non l’avreste; perché si protesta di voler usar con voi quella misura di misericordia che voi usate col vostro prossimo. Con questa occasione contentatevi, che io vi dica che non so capire il vostro operare. Voi avete bisogno per i vostri peccati della abbondanza della misericordia Divina, la domandate; Dio ve la promette, purché voi abbiate misericordia del vostro prossimo. E voi, che dite? Signore, voglio sì la vostra misericordia; ma niente ne voglio usare al mio prossimo: v’ingannate, dimittite, dimittemini. Io non gli voglio male; ma non lo voglio vedere; non lo voglio in Patria. Iddio non vi vuol male; ma non vi vuol vedere? non vi vuole in Paradiso. O stolti il Paradiso è vostro, e non volete perdonare. Quelli, che avranno de’ nemici, hanno, se vogliono, il Paradiso in pugno, e doppo d’aver perdonato possono dire con lieta fronte al Signore: Signore io voglio il Paradiso; me l’avete promesso, se perdono; ho perdonato, lo voglio: e vi vorrete privare d’un tanto bene, della grazia del Principe per quel livoretto, per quella ostinazione di non parlare, di non salutare? O se sapeste! m’ha offeso, m’ha danneggiato nella robba, nella persona, e per questo vi si dice, che facciate la pace, che parliate perché v’ha offeso; se v’avesse regalato, non accadrebbe altro. M’ha offeso di tal modo, che se non erano i miei Avvocati, la Vergine, il Signore, restavo sul tiro. Si eh? Presto dunque la pace, per corrispondere alla grazia ricevuta di non essere restato morto col corpo sopra la terra, con l’anima sepolta nell’inferno. Orsù finiamola; o lasciare i rancori, gli odii , o parlare al suo prossimo, di voltar le spalle al Paradiso, ai Santi, alla Vergine, a Dio; una delle due: aut cum Christo, aut cum diabolo nos esse oportes; eligamus quod volumus, o con Cristo perdonando, o col diavolo vendicandoci. Sento che ogn’uno mi risponde: pur che si stia con Dio, si lascino i rancori, gli odii, le vendette, si parli al prossimo; si saluti; gli si presti ogni offizio di cristiana benevolenza. Ecco dunque, che per stabilirvi il Paradiso, prendo la penna in mano, e immersa nelle Piaghe Santissime, stendo col sangue d’un Dio fatto Uomo la formola del perdono a’ nemici. Attenti, chi vuol salute: si turi gli orecchi chi non si cura della Eternità beata. Io, mio Redentore per quell’uffizio, che indegnamente sostengo su questo luogo a nome di questo popolo, mi dichiaro, come ogni vendicativo depone a’ vostri piedi adorati tutte le ingiurie che abbia mai ricevute; qui sacrificano i loro sdegni; qui scannano i loro odii per vittime al vostro amore; e benché assai loro scotti privarsi di quel diletto, che seco porta la vendetta, con tutto ciò, perché voi così comandate, vogliono obbedirvi; offeriscono per tanto la pace all’inimico, e perdonano a tutti. Voi altresì, mio Dio, perdonategli le loro colpe, con quella pietà con cui essi perdonano a’ loro nemici; e quando da’ demonj in punto di morte saranno accusati al Divino Tribunale; Voi siate il loro difensore e Protettore già che per Voi perdonano le offese ricevute. Evvi qui alcuno tra quelli che hanno ricevute ingiurie, il quale recusi soscriversi? Se v’è, parli: Si dichiari: perché quando vi sia uno di tal sorte, il quale non voglia soscriversi: io allora divenuto contro di lui tutto fuoco, con questo medesimo Sangue scriverò per lui sentenza d’eterna dannazione. Muoja, grido, muoja l’indegno, perisca chi nega a Cristo domanda sì giusta, e questo Sangue, che doveva salvarlo, questo lo condanni al fuoco eterno. Non trovi pietà, non impetri da Voi misericordia, mio Dio, chi non vuol perdonare. Prevalgano i suoi avversarii; cada egli vittoria de’ suoi nemici: resti vedova la consorte, orfani i figli, senza trovare né tetto che li accolga, né veste che li ricopra: si dissipi la sua roba, si estermini la sua casa: disperdat de terra memoria ejus pro eo, quod non est recordatus facere misericordiam. Sia giudicato al Tribunale Divino senza misericordia chi non fece misericordia. Vendetta! gridino le creature tutte: vendetta gli Angeli, vendetta i Santi, vendetta i demoni tutti, tutti gridino vendetta! cum judicatur exeat condemnatus: fate, che nel partire dal vostro Tribunale piombi nell’inferno, dilexit maledictionem, et veniet ei, noluit benedictionem, elongabitur ab eo. Ma a che tanto riscaldarmi? Eh, che qui non vi è persona sì sacrilega che voglia negare a Cristo il perdono, che domanda per chi l’ha offeso. No, no, anzi che son sicuro che ognuno sottoponendo le proprie passioni a’ Divini Comandi è risoluto di perdonare all’inimico, di parlargli, di salutarlo; né si porterà al riposo della notte con questo aggravio nell’anima, con pericolo di balzare dal letto nelle fiamme infernali. lo quanto a me voglio credere che tutti siate per riconciliarvi col vostro prossimo; e per darvene maggiore impulso, contentatevi, che io dia un motivo assai gagliardo alla vostra cortesia che certo alla generosità del vostro cuore, e alla nobiltà del vostro animo sarà di non poco momento. Voi vedete cari miei UU. che io qui per la salute delle anime vostre non perdono a fatica, a stento; e voglio credere, che darei con l’ajuto di Dio, quando tanto bisognasse per salvarvi, il sangue delle mie vene. Se così è, come è verissimo, come potrò credere che voi non siate per farmi la grazia, che sono per domandarvi? Sì, si la spero. Su dunque corrispondere alle mie povere fatiche: e o che contento sarà il mio, se ottengo questa grazia! E qual è ? Eccola, che voi per amor mio rimettiate tutte le ingiurie al vostro pressimo: gli perdoniate, gli parliate, lo salutiate. Su, fatemela, non mi negate questa consolazione. Ma che dissi. O che rossore, o che vergogna mi ricopre il volto! io pretendere per ricompensa delle mie povere fatiche una grazia si grande? perdonatemi, fui troppo ardito. Non avete da fare la pace per amor mio; non avete da parlare, non avete da salutare il vostro nemico per amor mio; o questo no, ma per amor di questo Cristo, forse non lo merita? forse i benefizi che Egli v’ha fatto non meritano una tal corrispondenza? E non è questo Cristo che vi mantiene la sanità, che vi dona le sostanze, che v’arricchisce di figliolanza sì degna, che con la sua misericordia v’ha liberato dall’inferno meritato con tanti peccati, ed or che state immersi in quelle disonestà pur vi sopporta? A che dunque si tarda? Si corrisponda ad un Dio sì buono, e sì benefico. Pace, amato popolo, pace. Cristo è quello che ve la chiede. Egli è il Principe della pace … Sovvengavi che altro non volle in tutto il tempo di sua vita, che pace: pace nella morte, pace dopo la sua morte; pace amato popolo, pace. Quando venne al mondo questa Ei portò, cantata dagli Angeli: Gloria in excelsis Deo, et pax in terra: Pax hominibus. Pace sempre insegnò a’ suoi discepoli: primum dicite pax huic domus; pace ci lasciò nel morire: Pater ignosce illis; pace nel risorgere: Pax vobis; pace finalmente mandò dal Cielo allorché mandò lo Spirito Santo, il quale altro non è, che Spirito d’unione e di concordia… Questa pace santa scenda dunque ora dal Cielo, questa riempia i cuori di quanti m’ascoltano. Ah, sì, che mi pare di vederla: eccola, eccola. Aprite i vostri cuori per riceverla; e non vi sia alcuno che strettamente non l’abbracci. Certo si ha da vedere a chi si ha da dar vinta, o a Dio, o al diavolo. E vi sarà chi voglia darla vinta al diavolo? Dio ce ne liberi.. Viva Gesù, Viva Gesù. Frema pure, schiamazzi, si disperi l’inferno tutto a suo dispetto, ha da regnare la pace; questa ha da togliere i rancori tra congiurati, le differenze tra congiunti; questa ha da unire popolo a popolo, casa a casa, famiglia a famiglia; non v’hanno da essere più dissensioni, e per amore di chi? Per amor di questo Cristo. Viva Gesù, Viva Gesù, sol non occidat super iracundiam vestram; non vi sia chi si porti al riposo della notte senza esser riconciliato col suo prossimo, acciò regni la pace fra noi in terra: sicura caparra della futura in Cielo.