Iniziamo la pubblicazione di un prezioso volumetto di mgr. De Ségur che già nel secolo XVIII avvertiva la necessità di educare i fedeli alla Santa Messa, fedeli evidentemente già distratti, abitudinari e non più memori del significato delle azioni e delle preghiere alle quali assistevano senza averne una vera comprensione. Oggi la Messa di sempre, oscurata dalla setta modernista del N.O., rischia la totale cancellazione dalla memoria dei fedeli della “chiesa dell’uomo”, convinti di partecipare ad una funzione che altro non è se non un’offerta al “dio dell’universo”, il baphomet massonico sostituito alla Santissima Trinità dal rito montiniano di ispirazione rosa+croce. Da sottolineare ancora che tale parodia viene officiata da preti mai consacrati, prima perché non tonsurati, poi perché ordinati da falsi vescovi a loro volta mai-consacrati da una formula blasfema che, oltre ad essere teologicamente ridicola, contiene delle gravissime eresie: monofisita, antitrinitaria e anti-filioque. La Messa di sempre, quella fissata da S Pio V, anche se “saltuariamente” ripristinata, è officiata da non-preti modernisti, così come da non-preti viene sacrilegamente officiata da gruppi scismatici sedicenti-tradizionalisti! Con la pubblicazione di questo opuscolo, provvisto di tutti gli imprimatur e i “nihil obstat” del caso, ci ripromettiamo di far conoscere soprattutto alle nuove generazioni la realtà della Santa Messa di rito latino, il vero capolavoro che l’umanità abbia mai prodotto in simbiosi con il “soprannaturale”! Questo tesoro nessuno ce lo potrà mai rubare, perché di natura divina, onde siamo certi che esso sarà ripristinato completamente nelle sue meraviglie angeliche quando questa funesta eclissi sarà passata e la Chiesa Cattolica, l’unica vera Chiesa fondata da Cristo, e l’unica nella quale c’è salvezza, oscurata da un obbrobrioso mostro “conciliare”, ritroverà il suo splendore che irradierà a tutte le genti. Ed allora per non farci cogliere impreparati ed essere pronti nel momento in cui, una volta eliminato l’abominio della desolazione nelle nostre chiese, sarà ripristinato il Sacrificio eterno, studiamoci questa santa, piccola, preziosa opera!

LA MESSA

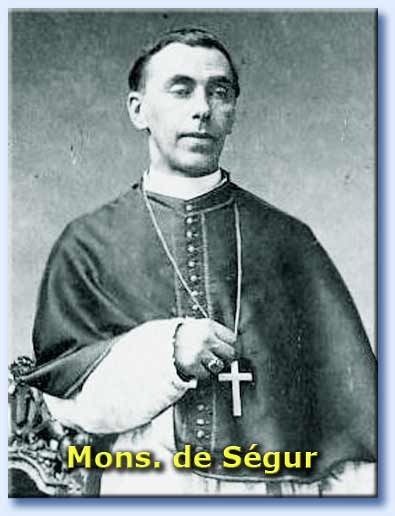

[Mgr. G. De Ségur – da: “Le opere” vol. VIII, 1869]

-I-

A chi si rivolge questo opuscolo?

Un po’ a tutti, ma soprattutto a coloro per i quali il catechismo è solo un pallido ricordo. È veramente doloroso, dopo più di diciotto secoli di Cristianesimo, essere obbligati a spiegare ai Cristiano ciò che è la Messa. Ci siamo così ridotti grazie ai progressi dei lumi “del basso” che hanno quasi spento la luce “dall’alto”. A misura che si insegna alle persone ciò di cui essi potrebbero essere perfettamente ignari, essi dimenticano sempre più ciò di cui nessuno quaggiù dovrebbe obliare, sotto pena di diventare malvagio e perverso. Come il demonio si burla di noi, ingannandoci con il suo bel progresso, con la sua famosa scienza, con tutte le grandi parole di ci egli affabula le sue menzogne! In quelli che si è convenuto chiamare “i tempi dell’ignoranza”, tutto sapevano cosa fosse la Messa; oggi anche tra la brava gente, quanti sono coloro che lo sanno un po’ rettamente? Quanti forse, sarebbero capaci di dire come questo padrone calzolaio di Parigi che voleva fa lavorare tutte le mattine dei giorni di festa i suoi poveri apprendisti: “Ah! Ah! Voi sarete liberi di andare alla Messa di sera, invece che a quella del mattino. Tanto è uguale, l’una vale l’altra”. Egli scambiava i Vespri con la Messa. Un altro dello stesso calibro, diceva: “ … che alla Messa di sera, è più bello che alla Messa del mattino, perché vi si vede il sole”. Questo disgraziato credeva che al “saluto” (che egli chiamava la Messa della sera), noi adoriamo l’ostensorio. Ma non sono soltanto le persone senza educazione che non sanno cosa sia la Messa, e che vi parlano seriosamente della “Messa della sera”: un colonnello rispondeva ad un sacerdote che reclamava, a favore dei soldati del reggimento, la prima, la più sacra di tutte le libertà, quella della coscienza: “È vero che passando in rassegna la domenica a mezzogiorno, io impedisco loro di andare al mattino alla Messa; ma essi sono tutti liberi dopo una o due ore, e se vogliono possono assistere alla Messa delle tre”… – Per molte persone, ogni cerimonia religiosa, qualunque essa sia, è la Messa. Credo di aver raccontato altrove ciò che mi riferiva un testimone oculare, in occasione della benedizione solenne data da un Vescovo alla locomotiva che doveva inaugurare un tratto di ferrovia dell’ovest. Due o tre buoni industriali, felici ed entusiasti dicevano tra loro: “questo ci fa molto piacere, è da tanto tempo che non assistiamo ad una Messa”! Questa ignoranza è all’ordine del giorno. Essa è fortunatamente meno grossolana in coloro che vanno ogni tanto in chiesa, ma è sufficiente vedere come si comporta la maggior parte dei cittadini battezzati che assistono alle Messe di matrimonio, alle Messe dei funerali, ed anche alle Messe ordinarie della domenica, per convincersi che essi non comprendano nemmeno una parola di quello che avviene davanti a loro. – Li si vedono là senza religione, senza rispetto, senza preghiera, senza libro; gli uni chiacchieranti, sorridenti, occupati a guardare le donne e le loro toilettes, che non si inchinano neppure all’Elevazione, scambiando evidentemente la chiesa per una succursale del municipio o del caffè; gli altri, con le braccia penzoloni, la bocca aperta, con arie stupite che farebbero ridere se non ispirassero pietà. Io chiedo: è un ritratto di fantasia? Chi non è stato centinaia di volte testimone di queste cose? Infine tra i cristiani praticanti, tra coloro che non hanno dimenticato il sentiero della chiesa, io credo che ci sia un buon numero che non sappiano che in modo confuso ed insufficiente ciò che è la santa Messa, perché e come dobbiamo tutti assistervi, cosa significano le cerimonie che il prete compie sull’altare, e quale prezioso vantaggio si trae dall’assistere alla Messa. È per questo gran numero di cristiani onesti ma poco istruiti, che io cerco di riassumere qui ciò che la Chiesa ci insegna a riguardo del santo Sacrificio della Messa. Forse questo piccolo lavoro potrà essere di qualche utilità ai buoni preti, ai catechisti e ai genitori cristiani che comprendo l’importanza, oggi più grande che mai, di dare ai figli una istruzione religiosa solida, ben ragionata”.

II

Cos’è la Messa.

La parola Messa è la traduzione italiana di una vecchia parola latina, Missa, molto in uso nell’antichità per significare un’assemblea pubblica, una riunione qualunque di inviati, di deputati. Missus vuol dire in effetti “inviato”. Ancora oggi talvolta si chiama “messa”, la riunione giornaliera degli ufficiali di una guarnigione. – Questa locuzione è stata anche, si dice, l’occasione di una avventura singolare ; una dama molto pia e molto ricca concepì l’idea di dare sua figlia in moglie ad un luogotenente dotato di ogni tipo di virtù, ma non aveva un centesimo; ella gli aveva sentito dire pubblicamente, senza alcun rispetto umano, « che egli andava tutti i giorni alla “messa” ». l’affare si concluse; le parti interessate convennero reciprocamente; e quando la buona madre si accorse del quiproquo, era troppo tardi per rompere. Fortunatamente il giovane pretendente, pur non avendo la devozione alla Messa del buon DIO, bensì a quella degli ufficiali,, era in fondo un uomo molto onesto e non aspettava che una buona occasione per diventare un buon cristiano. – La Messa è per eccellenza l’assemblea religiosa dei cristiani, essa li riunisce tutti, le fonde tutti ai piedi dell’altare, ove il Figlio eterno di DIO fatto uomo GESÙ-CRISTO, il Signore, il Re ed il Redentore del mondo, si rende presente, benché velato, sotto le apparenze del pane e del vino. La Messa è il sacrificio incruento di GESÙ-CRISTO, che rende nuovamente presente, tra le mani dei preti, il sacrificio divino, l’immolazione santa che già una volta per tutte, ha salvato il mondo sul Calvario. È per questo che si dice “sacrificio della Messa, o anche semplicemente: il Santo-Sacrificio.

III

La Messa è il medesimo Sacrificio del Calvario.

Il Sacrificio di GESÙ-CRISTO è il grande atto, l’atto essenzialmente religioso, sacerdotale e divino, con il quale il Figlio di DIO fatto uomo si è offerto da Se stesso al suo Padre celeste, come vittima di adorazione, di azione di grazie, di misericordia e di perdono, per il mondo intero. Questo sacrificio, questo atto sacro, fu la vita intera di Nostro Signore, con tutte le sue sofferenze, le sue privazioni, le sue lacrime, le sue preghiere, le sue adorazioni e soprattutto con la sua Passione dolorosa, con la sua sanguinosa immolazione sul Calvario. Questo sacrificio è cominciato nel seno di MARIA, dal primo momento dell’incarnazione del Figlio di DIO; ed è stato consumato sulla Croce; o per meglio dire, è stata consumato e completato solo nel giorno dell’Ascensione quando la Vittima resuscitata e trionfante è entrata per sempre nella gloria dei cieli. L’oblazione, l’immolazione di GESÙ-CRISTO è resa interamente presente sui nostri altari, ogni volta che il prete celebra la Messa. Che cos’è, in effetti, il sacrificio di GESÙ-CRISTO, se non GESÙ-CRISTO stesso che si sacrifica, si offre a DIO, suo Padre, come Vittima di adorazione, di azioni di grazie, di preghiera ed espiazione, come noi stiamo per dire? Ora alla Messa, GESÙ-CRISTO si rende realmente e personalmente presente sull’altare sotto i veli sacramentali del pane e del vino, la Messa è evidentemente il sacrificio di GESÙ-CRISTO, reso nuovamente presente a tutte le generazioni cristiane attraverso tutti i secoli e fino alla fine del mondo. È per ricordare incessantemente questa grande verità al Prete ed agli Assistenti, che la Chiesa pone un crocifisso sull’altare ove si celebra la Messa, e vieta assolutamente che la Messa sia celebrata senza questa immagine di GESÙ crocifisso. – Così il santo Concilio di Trento ha dichiarato contro i protestanti che « la Messa è realmente e veramente un sacrificio ». La sola differenza che passa tra il Sacrificio del Calvario e quello dei nostri altari, è che il primo è stato offerto in forma cruenta, mentre il secondo si offre sotto una forma incruenta e mistica, cioè misteriosa , al di sopra della ragione e dei sensi. La Messa è dunque veramente un sacrificio, lo stesso Sacrificio del Calvario.

IV

La differenza tra il Santo Sacrificio e il Santo Sacramento

Il Sacrificio della Messa non è la stessa cosa del Santo-Sacramento; il Sacramento è al santo Sacrificio ciò che il frutto è all’albero. Non c’è frutto senza albero, ma quando il frutto è prodotto e raccolto, esiste perfettamente esso solo, indipendentemente dall’albero che lo ha prodotto. Così è la Messa in rapporto al Santo-Sacramento. La Messa, il sacrificio dell’Eucaristia, è un atto della Chiesa; mentre il sacramento dell’Eucaristia, frutto di questo sacrificio, frutto di questo atto è, nelle mani della Chiesa, come i frutti che noi disponiamo presso i nostri fruttivendoli, al fine di nutrircene nella misura dei nostri bisogni. Ciò che fa che il Santo Sacramento non sia il sacrificio di GESÙ-CRISTO, benché contenga realmente e personalmente la Vittima divina della mangiatoia e del Calvario, è che, poiché per essenza il sacrificio è un atto, esso è un atto transitorio, come è stato già il sacrificio cruento del Salvatore, come i germogli dei frutti sull’albero. La Messa al contrario è il Sacrificio di GESÙ-CRISTO, perché essa è l’atto che produce e che rende presente sulla terra GESÙ-CRISTO, con tutti i misteri della sua santa vita, e specialmente con la sua immolazione al Calvario. Il Santo Sacramento, che è il Pane della vita ed il nutrimento spirituale dei Cristiani, può compararsi al pane materiale di cui si nutre il nostro corpo: per l’uno come per l’altro, c’è un atto, un lavoro che produce il pane; e poi c’è il pane, frutto di questo lavoro. Per il pane materiale, c’è il lavoro del fornaio, che impasta la farina, le dà la sua forma e con la cottura ne fa il pane che noi mangiamo: per il Pane spirituale c’è il lavoro, l’atto del Prete che offre, che benedice, poi che consacra sull’altare il pane ed il vino in Corpo e Sangue di GESÙ-CRISTO, producendo così il Santo Sacramento che è nutrimento delle nostre anime mediante la comunione. Questo sacro lavoro del Prete è precisamente il sacrificio dell’Eucaristia, il sacrificio della Messa. È l’atto più grande, più divino che la Chiesa faccia quaggiù; così come il Santo Sacramento è ciò che vi è di più divino, di più grande, di più celeste nella Chiesa.

V

In cosa consiste specialmente il Sacrificio nella Messa

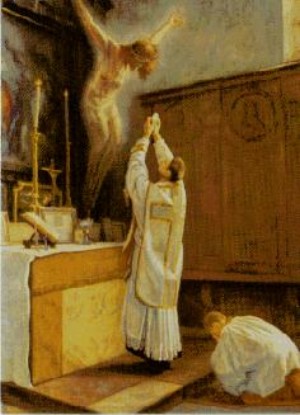

In questo atto che la Chiesa chiama “Consacrazione”, in questo solo atto. La consacrazione è come il cuore, come il punto centrale della Messa. Tutto ciò che precede la consacrazione non è che la preparazione a questo atto adorabile e divino; tutto ciò che segue ne è il complemento e l’azione di grazie. La consacrazione è l’atto per mezzo del quale il Prete consacra il pane ed il vino nel Corpo e Sangue di Nostro Signore GESÙ-CRISTO, cambiando, per effetto dell’onnipotenza divina, la sostanza del pane nella sostanza del Corpo vivente e glorificato di Nostro Signore, e la sostanza del vino nella sostanza egualmente vivente, divina, adorabile, del Sangue dello stesso Signore. E così, dopo la consacrazione sull’altare non c’è più né pane né vino, ma unicamente e realmente il Corpo ed il Sangue di GESÙ-CRISTO: c’è GESÙ-CRISTO tutto intero, GESÙ-CRISTO vivente e celeste, velato ai nostri sguardi sotto le specie o apparenze del pane e del vino: queste sono delle semplici apparenze, destinate a nascondere il Re del cielo ai nostri sguardi terrestri, incapaci di sostenere quaggiù lo splendore della sua Maestà. La consacrazione è così l’atto con il quale GESÙ, Vittima di salvezza, si rende presente sulla terra in mezzo alla sua Chiesa militante; e tutte le volte che il Prete consacra, egli offre di nuovo questa divina Vittima per la gloria di Dio, e per la salvezza del mondo. – Dunque è nell’atto della consacrazione e solo in questo atto che consiste il sacrificio; e tutto questo insieme di cerimonie sacre, che si chiama Messa, sarebbe, senza la consacrazione, come un corpo senza anima.

VI

Il sacrificio della Messa ci rappresenta tutti i misteri dolorosi e gaudiosi di GESÙ-CRISTO

Non c’è che un solo Signore GESÙ: il GESÙ del cielo è il neonato che piangeva e soffriva il freddo nella greppia di Bethlem, tra le braccia di Maria e di Giuseppe; è il GESÙ bambino di Nazareth; è il GESÙ del Vangelo, con tutti i suoi miracoli, le sue fatiche, le sue divine virtù, le sue pene, le sue lacrime; è il GESÙ del Cenacolo, dell’Agonia, della Flagellazione, del Pretorio, del Calvario; il GESÙ del Sepolcro e della Resurrezione, il GESÙ degli uomini e degli Angeli. Ora, nella Messa, questo Signore adorabile, apparendo in persona in mezzo a noi, sotto il velo del Santo-Sacramento, si trova là, davanti a noi, con tutti i suoi misteri riuniti, e con ciascuno di essi in particolare. È assolutamente vero il dire, ad esempio, nel giorno di Natale, alla Messa di mezzanotte: “Ecco il Santo Bambino-GESÙ, il Dio della mangiatoia. Io adoro qui, nell’Eucarestiam lo stesso Bambino- Dio che adoravano già a Bethlem, in forma umana, Maria e Giuseppe, i pastori ed i magi”. In quaresima alla Messa, noi possiamo ugualmente dire, in tutta verità: “Ecco, sull’altare, il Penitente universale del mondo, il buono e misericordioso GESÙ che, per amore nostro, ha voluto digiunare quaranta giorni nel deserto, umiliarsi ed espiare i nostri peccati con la sua penitenza”. Ogni qualvolta che alla Messa leggiamo il Vangelo, noi possiamo dire: “Ecco sull’altare, Colui che ha detto tutte queste sante parole, che ha fatto tutti questi bei miracoli, che ha perdonato a questi poveri peccatori, alla Maddalena, a Zaccheo, alla donna adultera; ecco GESÙ dei bambini e dei poveri; il GESÙ di Lazzaro del cieco nato, della vedova di Naim. Oh! Quanto è buono essere vicino a Lui!”. Il Giovedì-Santo l’Ostia della Messa, il GESÙ dell’altare, è il GESÙ del Cenacolo, che è là, davanti a noi e per noi, come era già nel Cenacolo davanti ai suoi Apostoli e per essi. Egli si da a noi, come si è dato ad essi; Egli ci dice ciò che diceva ad essi; Egli ci ama come amava loro. L’Atto divino della consacrazione lo rende di nuovo presente con i misteri del Cenacolo. È lo stesso per la Crocifissione e la morte del nostro Redentore. Ogni giorno, a Messa, nel momento in cui il Prete eleva la santa Ostia ed il Calice consacrato, ciascuno di noi può dirsi: “Qui io adoro il GESÙ della Passione, Colui che per me, per causa mia, miserabile peccatore, ha sudato sangue nella grotta dell’Agonia, è stato tradito da Giuda, è stato coperto di sputi ed oltraggi, è stato sballottato, rinnegato, condannato a morte! Questa Ostia è il mio Salvatore flagellato, coronato di spine, caricato della Croce con tutti i miei peccati, con tutti i peccati del mondo; è il GESÙ crocifisso, sospeso alla Croce sanguinante, spirante, morto! Io sono là, davanti al suo altare, come S. Giovanni, come Maddalena erano davanti all’altare insanguinato della Croce. Io non Lo vedo con gli occhi del corpo, ma l’infallibile fede me lo rivela; io so che Egli è là, che è Lui, Lui stesso; io so che Egli mi guarda, che Egli mi ama, e che Egli mi benedice”! e così di seguito, di tutti i misteri della Vittima divina: della sua Resurrezione e della sua Ascensione, dei suoi trionfi e della sua gloria celeste. Sull’Altare, tra le mani consacrate dei suoi Preti, Egli si rappresenta a noi con tutto ciò che ha, soprattutto con il suo dolce amore, con il suo sacro Cuore squarciato, che Egli ci mostra dicendoci: “Venite a me, voi tutti affaticati ed oppressi, ed Io vi ristorerò”. Nei giorni dell’Incarnazione e della Resurrezione, il Figlio di DIO, con il suo Sacrificio cruento, ha fatto scendere, nella sua Persona, il cielo sulla terra, per portarci la vita e la felicità del cielo. Ogni giono, alla Messa, nell’Eucaristia e mediante il suo Sacrificio incruento, GESÙ rinnova o piuttosto perpetua questo ineffabile beneficio, di cui gli Angeli stessi non possono concepire la grandezza. È dunque vero il dire che il Sacrificio della Messa, donandoci GESÙ, ci rende presenti tutti i Misteri della sua vita, della sua Passione e della sua morte. Adorando GESÙ-CRISTO e soprattutto recevendoLo nella Comunione, noi prendiamo parte alla grazia che scorre da ciascuno dei Misteri: come gli uccellini prendono la loro parte dalle acque rinfrescanti, tutte le volte che essi vi si avvicinano, che vi si bagnano e affondano in esse il loro becco.

VII

La Messa è il centro di tutto il culto di Dio.

La Messa è il centro di tutto il culto di DIO, perché essa è il Sacrificio di GESÙ-CRISTO, perché essa dà veramente e realmente GESÙ-CRISTO alla terra, e perché GESÙ-CRISTO è Lui stesso il Capo ed il centro della vera religione. Il buon Dio ha creato il cielo e la terra in vista del Figlio suo unico GESÙ-CRISTO, che nel mezzo dei tempi, doveva incarnarsi, vale a dire farsi uomo, unendo un’anima ed un corpo alla sua Persona divina, eterna, onnipotente. La religione, le sola e vera religione, è il culto di adorazione e di preghiera che GESÙ, l’Uomo-DIO, rende alla Maestà divina, prima nel suo nome, poi a nome di tutte le creature. Tra le creature ce ne sono di quelli che credono in GESÙ-CRISTO, che sperano in Lui, che Lo amano, che Lo servono, e che si uniscono a Lui: sono essi solo che possiedono e praticano la vera religione, e sono essi che rendono a DIO, con GESÙ-CRISTO e per GESÙ-CRISTO, il culto puro e santo che DIO attende dalle sue creature. Gli altri sono fuori dalla vera religione e di conseguenza fuori dal vero culto divino. La Chiesa è incaricata da GESÙ-CRISTO di predicare a tutti gli uomini la vera Religione, di farla praticare e di far rendere al buon DIO il vero culto; ora è principalmente alla Messa e per mezzo della Messa che la Chiesa rende a DIO questo culto perfetto, unendoci a GESÙ-CRISTO per adorare e pregare DIO, per renderGli grazie dei suoi benefici e per implorare le sue misericordie. La santa Messa riassume tutte le adorazioni e tutti gli omaggi religiosi che GESÙ, l’Uomo-DIO, ha reso a DIO suo Padre durante la vita mortale, e che Egli rende eternamente nei cieli. A questa religione di GESÙ, a questo Sacrificio veramente divino, a questo culto perfetto si uniscono, nel cielo, la Santissima Vergine, tutti i Serafini, tutti i Cherubini, tutti gli Arcangeli, tutti gli Angeli, tutti i Santi; nel Purgatorio le anime sante che sperano, che amano ed espiano; sulla terra tutti i veri figli di DIO e della Chiesa, tutti i veri cristiani, tutti coloro che non dimenticano di essere creati per conoscere, servire ed amare il buon DIO, e con questo mezzo arrivare alla vita eterna. GESÙ-CRISTO, il Re del cielo, la Vittima del Calvario, l’Ostia dell’altare, è la sorgente di tutta la religione degli Angeli e degli uomini; Egli è alla religione ed al culto divino, ciò che è il sole ai raggi di luce, ciò che è, nel nostro corpo, il cuore che spande il sangue e la vita in tette le membra. Dunque, la Messa è veramente il centro di tutto il culto divino e della sola vera Religione.

VIII

Chi ha istituito la Messa

È quasi inutile dirlo: è Nostro-Signore GESÙ-CRISTO stesso. Solo Lui in effetti, poteva istituire, nella sua Chiesa, un Sacrificio che sotto la forma del pane e del vino, contenesse realmente il suo Corpo ed il suo Sangue, e rendesse presente a tutta la terra la sua Persona adorabile ed il Sacrificio cruento che Egli consumò per noi sulla Croce. È nel Cenacolo, il Giovedì-Santo, immediatamente prima della sua Passione, che il divino Redentore instituì solennemente il Sacrificio ed il Sacramento dell’Eucaristia. Ognuno sa come Egli prese del pane senza lievito (come facciamo ancora sull’altare), lo benedisse e lo consacrò nel proprio Corpo, con queste divine parole: “Prendetene e mangiatene tutti, perché questo è il mio Corpo”. Poi quando gli Apostoli ebbero tutti comunicati sotto la specie del pane, il Signore prese un calice, cioè una coppa, la riempì di vino, la benedisse e la consacrò nel suo vero Sangue, dicendo. “Prendete e bevetene tutti, perché è il calice del mio Sangue della nuova ed eterna Alleanza”. E dopo che gli Apostoli ebbero comunicato sotto la specie del vino, GESÙ diede loro il potere ed il comandamento di fare essi stessi ciò che stava facendo davanti a loro, cioè di consacrare il pane ed il vino nel suo Corpo e nel suo Sangue adorabile, e di celebrare così, nel suo nome sulla terra, quando Egli sarebbe tornato in cielo, il Santissimo Mistero dell’Eucaristia, “E voi, disse loro, tutte le volte che farete queste cose, le farete in memoria di me”; voi lo farete in ricordo di tutti i miei misteri che Io riassumo, raccolgo, per così dire in questo mistero dei misteri. Voi lo farete in memoria del mio amore per voi, ed è là soprattutto che riceverete incessantemente nei vostri cuori e nei cuori di tutti i vostri fratelli, l’amore che voi dovete a me, vostro amico celeste, vostro fratello divino, vostro Dio-Salvatore, vostra vittima e vostra salvezza. GESÙ-CRISTO è così il primo che abbia offerto il santo Sacrificio della Messa, il sacrificio di salvezza, sotto forma incruenta e permanente, nel momento stesso in cui si apprestava ad offrire questo stesso Sacrificio in modo cruento e transitorio.

IX

Non è facile provare che sono stati i curati ad inventare la Messa

Un buon curato, che io conosco che è intelligente ed istruito, zelante nell’esercizio del suo santo ministero, stava da qualche mese lottando in maniera molto penosa contro le predicazioni di un pastore protestante, più o meno evangelico, che si era venuto a stabilire nella sua parrocchia. Questo uomo distribuisce a piene mani il denaro delle Società bibliche e attirava così, attorno a sé un certo numero di “anime pure”. Il sindaco e l’aggiunto, l’uno oste, l’altro speziale, entrambi assidui lettori del “Secolo” e di conseguenza “illuminati”, trovavano i ragionamenti del ministro “di stringenti verità”, e ne facevano dappertutto gli elogi. Sfortunatamente per lui, al nuovo apostolo, uscendo un giorno dalle generalità, sfuggì il dire che la Messa non era altro che “un’invenzione dei curati”, e che la domenica seguente, egli avrebbe affrontato la questione a fondo, provando come la cosa sia chiara come due e due fan quattro, dicendo il nome dell’inventore della Messa. Questa gran novità fece il giro della parrocchia, e la sera stessa il curato ne fu informato. L’occasione era troppo ghiotta; egli non voleva lasciarsela sfuggire, e pertanto scrisse al ministro protestante per chiedergli una pubblica conferenza, nel giorno e nell’ora a lui più gradita, alla quale egli convenisse, davanti a dodici testimoni, scelti tra i notabili del distretto; lo invitava così a tener fede alla sua promessa e di citare il nome dell’inventore della Messa, aggiungendo che se la cosa era ben debitamente provata, egli si impegnava sull’onore, a versare seduta stante, cento franchi nuovi di zecca. Fece quindi consegnare nelle sue mani la sfida, davanti a due testimoni; poi ebbe cura di far circolare immediatamente in tutto il paese una copia del documento. Tutto il borgo era in fermento, si parteggiava per l’uno o per l’altro. L’oste e lo speziale non manifestavano alcun dubbio sull’esito della faccenda: evidentemente il curato sarebbe stato battuto. L’indomani entrambi andarono a trovare il ministro, per sapere il suo giorno e l’ora. Rimasero molto stupiti di vedere come questa conferenza lo irritasse. Cercò vanamente di eluderla, ma alla fine fissò il giorno. Ci si riunì presso il sindaco, un certo giovedì, alle due. Il curato giunse per primo con i suoi sei testimoni, in testa ai quali c’era il sindaco ed il suo aggiunto. Il ministro era pallido. Quando fu tutto pronto, il curato prese la parola: « Signore, dice al ministro, domenica scorsa voi avete detto, si o no ? …, che la Messa era un’invenzione dei preti!- Si, signore, e lo ripeto. – Voi avete promesso di farci conoscere l’inventore della Messa e che avreste provato la cosa così chiaramente che nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare? – si, signore, replicò l’altro, con tono un po’meno fermo. – Ebbene, io, signore, riprese il curato, forte della verità che possiedo e che conosco, io vi ho sfidato, e vi sfido ancora davanti a questi signori, nel provare ciò che avete osare proferire, di provare quel che non è. E mostrando con le dita la banconota: « questi cento franchi sono vostri, aggiunse, se riuscirete a convincerci. Parlate, noi vi ascoltiamo ». tra un profondo silenzio, il ministro prese la parola. Cominciò a scagliarsi, prima freddamente, poi impietosamente, contro le superstizioni clericali, contro l’intolleranza della Chiesa cattolica. Il curato lasciò per un po’ di tempo che scaricasse il suo cuore evangelico; ma nondimeno non si vedeva come la cosa si definisse. Signore, gli disse allora interrompendolo dolcemente, la questione posta non è questa, mi rivolgo a questi signori. Il problema è sapere chi ha inventato la Messa, in quale secolo ed in quale paese vivesse l’inventore. – ecco, ci sto arrivando, replicò vivamente il ministro un po’ piccato. » E si mise a parlare con veemenza contro la presenza reale, contro la preghiera per i morti, contro il culto della Santa Vergine, contro … « Ma signore, disse di nuovo il curato, non è questo che noi vogliamo sapere qui. Voi dovete dirci, chi ha inventato la Messa, e dopo averlo detto, voi dovete provarlo chiaro come il giorno. Sono già tre quarti d’ora che vi ascoltiamo e voi non avete nemmeno sfiorato la questione. Signori, non siete anche voi dello stesso avviso? » aggiunse rivolto ai dodici testimoni. Di buon o mal grado, tutti furono obbligati a convenirne. Il bravo pastore era visibilmente contrariato. Si piegò e volle aprire dei grossi libri che aveva portato; « Scusatemi, signore, gli disse tranquillamente il curato, è il nome dell’inventore della Messa che cercate la dentro? Se non c’è, non vale la pena aprire i vostri libri. Noi vogliamo un dato positivo. Diteci chi è il Papa, o vescovo, o il curato che ha inventato la Messa, dove e quando? Se voi non ce lo dite, io dichiaro apertamente qui, e domenica prossima lo dichiarerò pubblicamente dall’alto del pulpito, che voi non siete che un impostore, che il vostro insegnamento non è altro che inganno e menzogna, e che un uomo onesto non può essere uno dei vostri ». il sindaco stesso ed il suo vice, poi tutti gli altri si misero dalla sua parte e dissero al ministro, l’uno, che bisognava mantenere la parola; l’altro che evidentemente non aveva ancora provato nulla, e che l’osservazione del curato era giusta; un terzo gli domandò se per caso non si fosse burlato di loro. « Il nome dell’inventore! Il nome dell’inventore! » gli gridavano tutti. La posizione diveniva impossibile. Lo sfortunato predicatore si alzò, lamentandosi che lo si insultava, che in tali condizioni non poteva continuare la conferenza. Egli disse che i preti erano degli ipocriti, che egli non credeva ad una parola di quel che essi insegnavano; e raccogliendo i suoi libri, prese la via della porta. Fu accompagnato dai fischi di tutto l’uditorio, ivi compreso l’oste e lo speziale, ed il buon curato, rimettendo i cento franchi nel suo borsello, profittò della circostanza per mostrare a tutti i danni che si producevano nell’accordare la fiducia al primo venuto, soprattutto in materia di religione. In un batter d’occhio l’esito della conferenza fu noto in tutta la parrocchia, e la sera, alcuni burloni andarono a fare un po’ di baccano sotto le finestre del sapiente ministro. Ma non fu tutto. Durante la notte si fece sapere al signor curato, che il bravo ministro stava preparando i suoi bagagli, e che parte dei suoi mobili erano giò caricati. Un abitante scherzoso del luogo, non volle che questo degno uomo se ne andasse senza trombe e grancasse: si arrampicò sul campanile e si mise a suonare la campana con tutte le sue forze. Ben presto tutti furono in piedi, il curato e gli altri. Ci si informò e si vide la vettura del traslocante. E chi era mai? Il ministro che si dava a gambe con sua moglie e il suo santo vangelo, con la sua paccottiglia di bibbie e del figli. Per illuminargli il cammino, si accesero le torce e lo si accompagnò Solo i preti hanno il potere di dire la Messa, come i magistrati solo hanno il potere di esercitare la giustizia. Il potere di giudicare viene ai magistrati non dal loro talento o dalla loro scienza, o anche dalla loro virtù, ma unicamente dalla loro designazione a giudice dall’autorità sovrana. Allo stesso modo, il potere di dire Messa viene ai preti, come il loro sacerdozio da qualcosa di ben più solenne ancora di una semplice nomina, dall’ordinazione, cioè dalla consacrazione sacerdotale che conferisce loro la Chiesa per mezzo delle mani del Vescovo. Questa ordinazione o consacrazione è un Sacramento istituito da Nostro Signore GESÙ-CRISTO e conferito da Lui stesso ai suoi dodici Apostoli, nel Cenacolo, dopo l’istituzione dell’Eucarestia. GESÙ-CRISTO è il sacerdote eterno, ed è come Sacerdote che ha voluto celebrare il Santo Sacrificio nel Cenacolo; Egli era là nello stesso tempo Sacerdote e Vittima del Sacrificio. Egli comunicò in seguito il suo sacerdozio e di conseguenza il potere di consacrare l’Eucaristia, di offrire il Santo Sacrificio. A San Pietro ed agli altri Apostoli, che furono così i primi sacerdoti della Chiesa Cattolica Gesù in più li fece Vescovi, e diede loro il potere di consacrare a loro volta o, come si dice, di ordinare i preti. Egli diede loro una potenza più grande ancora facendoli Apostoli, e dando loro come tali il potere di costituire, ovunque volessero, i Vescovi e le Chiese. Da questo tempo, fino ai nostri giorni, i Vescovi cattolici ordinano ogni anno un certo numero di preti per il servizio della Chiesa e per la santificazione del popolo cristiano; essi conferiscono loro il Sacramento dell’ordine e non altrimenti, il potere divino di celebrare la Messa. Questo potere è affatto indipendente dalle qualità e dalle virtù di coloro che lo ricevono. Il più gran sapiente, il più gran santo del mondo, se non ha ricevuto il sacramento dell’ordine, non può dire la Messa, così come non può validamente amministrare la giustizia. E al contrario, dal momento che un uomo è ordinato prete, ha il potere di consacrare sull’altare il Corpo ed il Sangue del Salvatore, anche se non avesse Scienza, spirito e virtù. Alla Messa l’uomo sparisce dinanzi al prete. I poveri pastori protestanti immaginano che essi, come i preti, siano ministri di GESÙ-CRISTO; ce ne sono alcuni che lo credono in buona fede. Io ne ho conosciuto uno che era al proposito nella miglior fede del mondo. Egli era venuto a trovarmi per discutere di religione con me; perché, egli diceva, io vorrei provare prima di morire la solidità delle mie convinzioni religiose. Da venti anni io sono ministro del santo Vangelo … – Ministro del santo Vangelo? Gli domando; e voi lo credete realmente? – ma certamente! Rimase un po’ sorpreso. – E chi vi ha fatto ministro del santo Vangelo?- Eh! Ma l’imposizione delle mani. – delle mani di chi? – Dalle mani degli anziani. – quali anziani? – gli anziani del nostro concistoro. – E chi ha dato agli anziani del vostro concistoro il potere di imporre le mani ad un uomo e di farne un ministro di GESÙ-CRISTO? – Sono gli anziani prima di loro che hanno loro imposto le mani e li hanno fatti ministri. – E agli anziani degli anziani chi ha dato il potere divino per far questo? Questo risale da concistoro a concistoro, da ministro a ministro. – e fin dove? – Eh! Fino a Lutero. – Ma Lutero aveva questo potere? Chi glielo aveva dato? – Egli era prete, mi dice in modo infantile, questo povero uomo. – prete cattolico, si: ministro della Chiesa cattolica, si. Ma supponendo che egli abbia potuto trasmettere i suoi poteri, voi siete dunque ministro della Chiesa cattolica? Voi siete questo, oppure non siete niente. « Caro signore, ma Lutero non vi ha potuto dare né i suoi poteri, né il suo carattere sacerdotale, né la missione divina che aveva ricevuto dalla Chiesa. I preti non hanno il potere di imporre le mani e di fare dei preti; questi sono i Vescovi, e solo i Vescovi che hanno ricevuto da Nostro Signore GESÙ-CRISTO, nella persona degli Apostoli, questa potenza e questa fecondità divina. Al di fuori dal Sacramento dell’ordine, che danno i Vescovi, e che voi non avete ricevuto, vero? … non ci sono preti, non c’è ministro di GESÙ-CRISTO, non ci sono ministri del santo Vangelo, pastori di anime. Gli anziani non hanno potuto darvi ciò che essi non avevano; e quando anche tutti i ministri del mondo, Lutero e Calvino in testa, vi imponessero le mani ed anche i piedi per ventiquattro ore di seguito, senza bere né mangiare, voi non sareste avanzato di un palmo rispetto a prima. Se il mio portiere vi imponesse le mani, questo farebbe di voi un ministri di DIO? Tutte le mani di tutti i vostri anziani non hanno più potenza in questo, che le mani del primo venuto. Mio caro signore, lo salutai tendendogli la mano, sapete voi cosa siete? Un bravo uomo e nulla più. » Egli in effetti lo era, io ho avuto con lui diverse cordiali conversazioni; oi lo misi in contatto con cattolici eminenti per sapienza e pietà; il risultato di tutto ciò fu la completa disillusione del buon uomo, ma la sua risoluzione di tornare nel seno della Chiesa cattolica con i suoi due figli fa frenata dal subire ogni tipo di minacce e di persecuzioni nelle Cevennes, ove tornò, da parte degli otto ministri, suoi confratelli, cugini e vicini; la moglie quasi gli strappava gli occhi e giunse perfino a sottrargli i due figli più giovani, ed il povero perseguitato non poté che realizzare la sua conversione se non sul letto di morte, nel 1859. Io lo ripeto, solo il prete legittimamente ordinato dal vescovo, è ministro di GESÙ-CRISTO, ed in questa qualità ha il potere di celebrare il santo sacrificio della Messa. I cattivi preti, i preti scomunicati o interdetti dai loro vescovi, conservano il potere di dire la Messa, consacrano realmente l’Eucaristia, ma commettono un peccato mortale ed un orribile sacrilegio.

XI

Le diverse forme che riveste la celebrazione del Santo-Sacrificio della Messa

La Chiesa non ha che un solo Sacrificio, così come essa non ha che una sola fede, una religione, un DIO solo. Ma questo Sacrificio unico si celebra sotto diverse forme, alfine di rendere più sensibile a tutti lo scopo speciale per il quale esso viene offerto. Questa diversità di forme non altera l’unità del sacrificio; non più che il cambio di costume non toglie nulla all’unità della sua persona. Che un re rivesa l’uniforme militare per comandare la sua armata, che egli prenda la corona, lo scettro ed il mantello per presiedere una grande assemblea pubblica, che egli vestito come tutti all’interno del suo palazzo, in fondo è sempre lo stesso uomo.: è il Re. Così è la Messa; che sia detta a voce bassa, o cantata; che sia solenne o meno; che il prete indossi paramenti bianchi o rossi, violetti o neri, è sempre la Messa, lo stesso ed unico Sacrificio di GESÙ-CRISTO. Innanzitutto c’è la Messa bassa e la grande Messa. La Messa bassa è quella in cui il prete non fa che leggere e recitare le preghiere, la Grande Messa è quella in cui una parte delle preghiere sono cantate con più o mano solennità, sia dal solo prete, che dai cantori o dal popolo. Ordinariamente alla Grande Messa, il Prete è assistito da un Diacono e da un Sotto-Diacono, che cantano l’uno il Vangelo, l’altro l’Epistola; alla Messa bassa al contrario, il Prete è solo all’altare ela Messa non è servita che da un fedele, chierico o laico, uomo o ragazzo. La Messa, sia bassa che cantata, si celebra con i paramenti di colore bianco in tutte le feste di Nostro Signore, salvo quella della Passione; alle feste del Santo-Sacramento; a tutte le feste della Santa-Vergine, senza eccezioni; ad Ognissanti, ed in tutte le feste dei Santi e delle Sante che non sono martiri; infine in tutto il Tempo pasquale, a meno che non sopravvenga una festa di un martire. Ci si serve dei paramenti rossi alle Messe della Pentecoste e dello Spirito-Santo, e alle feste dei Martiti; dei paramenti violetto durante tutto l’Avvento, dalla domenica di Settuagesima fino al termine della Quaresima e tutti i giorni di digiuno, a meno che non si celebri una festa in bianco o in rosso. Ci si serve di paramenti verdi tutte le domeniche e tutti i giorni in cui non vi sia una festa speciale, dall’Epifania alla Settuagesima, e dopo la Pentecoste fino all’Avvento. Infine il Prete si riveste di paramenti neri il Venerdì Santo e in tutte le Messe per un morto e nei funerali. Il bianco è il colore della gioia, dell’innocenza, del trionfo e della gloria; è dunque il colore del Bambino Gesù, della Resurrezione e del cielo; è il colore del Santo-Sacramento, della Vergine e dei Santi. Il rosso è il colore del fuoco e del sangue, del fervore dell’amore e dell’ardore del martirio. Il violetto è il colore della penitenza, in verde quello della speranza; il nero quello della morte e della tomba. Con questa diversità, la Chiesa aiuta il popolo fedele ad entrare più facilmente nello spirito dei misteri e delle feste in onore delle quali si celebra la santa Messa.

XII

Ciò che un ministro protestante è capace di dedurre da tutto questo!

Uno dei più illustri, gloriosamente di nome Napoléon Roussel, aveva osservato con il colpo d’occhio di Aquila, queste diverse forme sotto le quali si presenta la celebrazione della Messa cattolica. Egli non aveva esitato un istante; egli aveva visto, proclamato a tutti che da noi la Messa si dice ora in bianco, ora in rosso, ora in nero. Non si poteva negare, egli lo aveva visto con i propri occhi, con i suoi occhi di ministro; ed egli aveva visto pure ben altre cose! Da tutto quanto aveva visto, questo Napoléon concludeva: dunque la Messa cattolica non è lo stesso di quanto aveva fatto GESÙ-CRISTO al cenacolo, “vedete bene, egli diceva gravemente: « al Cenacolo GESÙ-CRISTO fa la Cena, ed aveva dodici Apostoli con Lui, alla Messa cattolica il prete è solo con un servente (io non invento, queste non sono le parole testuali, e non ho il libro del ministro sotto mano, ma garantisco l’esattezza rigorosa del senso). Al Cenacolo, il Cristo fa la cena con i suoi abiti ordinari; alla Messa, il Prete è rivestito da paramenti straordinari, al Cenacolo, il Cristo si serve della lingua volgare, alla Messa il Prete parla una lingua sconosciuta /al sapiente pastore). Al Cenacolo il Cristo fa una sola cena: i Preti cattolici hanno una quantità di Messe; la Messa bianca, la Messa rossa, la Messa nera, la Messa bassa, la Messa cantata. Al cenacolo il Cristo aveva lunghi capelli da nazareno, fluenti sulle spalle; i Preti cattolici hanno i capelli corti, ed anche una parte della testa rasata a tondo. E noi potremmo, aggiungeva Napoléon con fare serio, noi potremmo spingere ben più in là questo paragone decisivo. » Che ne dite, lettore? È possibile, io vi domando, spingere fino a questo punto l’inizio del ragionamento? Si possono prendere, come differenze reali, delle circostanze accidentali assai insignificanti, fuor di questione? A questo riguardo quindi, per essere ortodossi, bisognerebbe parlare la lingua siro-caldea che parlava Nostro Signore, avere i capelli del suo stesso taglio e colore, essere della stessa taglia, essere vestito come ai suoi tempi a Gerusalemme, non dire la Messa se non nel cenacolo, sul monte Sion, ed avere sempre a disposizione i dodici Apostoli, Giuda compreso. Ecco fin dove può giungere l’ignoranza, l’aberrazione dei nemici della fede. Di cose così semplici, si fanno dei mostri; essi non comprendono nulla delle istituzioni della Chiesa, e senza batter ciglio, attaccano i nostri santi misteri con argomenti impossibili. Qual differenza gran DIO!, tra la saggezza sì ragionevole, sì profonda e dolce della Chiesa, e le stupidaggini di coloro che blasfemano la sua dottrina!

XIII

Quanto sante e venerabili sono le cerimonie della Messa

Più una cosa, più una persona è grande, e più è naturale circondarla di rispetto e di onori. Quando un Sovrano onora della sua visita una città o un castello, si mette in opera tutto per offrire al re un’accoglienza degna di lui; non c’è niente di troppo bello, non si risparmia nulla. Ci si può allora meravigliare che i santi Apostoli ed i primi Sovrani-Pontefici regolando il culto divino abbiano circondato di cerimonie tanto auguste questa divina visita che il Re del cielo si degna di fare ogni giorno alla terra, per mezzo della Consacrazione Eucaristica? Le cerimonie che precedono la Consacrazione, sono come la preparazione del Prete e del fedele all’arrivo del grande Re GESÙ. Quando appare questo Re celeste, tutti si prosternano ed adorano in silenzio. Le altre cerimonie, quelle che seguono la Consacrazione e concludono la Messa, preparano il Prete ed i cristiani a ricevere, con le Comunione, l’adorabile Visitatore, ed a ringraziarLo del suo amore misericordioso. È molto importante comprendere, almeno grossolanamente, il senso delle cerimonie della Messa; altrimenti, ci si espone ad assistere agli Uffici divini come una bestia curiosa, e sse si viene a parlarne, si dicono delle enormità, che sono in fondo delle vere blasfemie. – all’inizio della spedizione in Crimea, il cappellano del vascello-ammiraglio, si presentò un sabato sera nella cabina dell’ammiraglio per prendere i suoi ordini circa la Messa militare dell’indomani. L’ammiraglio era circondato da tutto il suo stato maggiore e fumava, in compagnia di un alto personaggio, celebre più per il cinismo della sua empietà che per le sue imprese militari. Il cappellano era un bravo uomo, tutto tondo e franco. « Ammiraglio, egli dice, io non so se domani potremo avere la Messa a bordo: è tutto ingombrato ». L’ammiraglio esitava, quando l’alto personaggio prese bruscamente la parola. « Io non comprendo la Messa, dice con un insolente disdegno. La predica protestante, alla buon’ora! Ma la vostra Messa non è che un cumulo di confusione: non si capisce nulla! Il prete va a destra, va a sinistra, gesticola: costui non ha il senso comune! » Un momento di silenzio accoglie questo sfogo impertinente. Il cappellano, senza lasciarsi intimidire, guarda il suo interlocutore nel bianco degli occhi, e gli dice tranquillamente: « signore, quando si giunge così in alto come voi, non è per dire sciocchezze. » E dopo aver salutato l’ammiraglio, andò a preparare tutto. Sembrava che tutti gli ufficiali ridessero sotto i baffi, e non certamente per il cappellano. È dunque molto utile comprendere quel che significano le cerimonie della Messa. Il Concilio di Trento ci dichiara che, tra le cose sante, nulla è sacro come « queste benedizioni piene di misteri, che gli Apostoli stessi hanno istituito e lasciato alla Chiesa. » Queste cerimonie, queste benedizioni che circondano, per così dire, il mistero dell’Eucaristia, come la nube del Thabor circondava GESÙ trasfigurato, non sono venerabili solo per la loro origine, ma lo sono ancora per le sante cose che esse significano. Le cerimonie della Messa hanno per oggetto di ricordare e riassumere, attorno alla Persona di GESÙ eucaristico, tutto l’insieme del magnifico ed universale mistero di questo divino Salvatore. Così i Preti e tutti coloro che li assistono all’altare, devono rispettarli infinitamente ed osservarli religiosamente. Bisogna osservarli alla lettera con molta fede, religione ed amore, e fare tutto ciò che prescrive la Chiesa, come questo è prescritto, senza nulla eliminare, senza aggiungere nulla.

XIV

Cosa significa l’altare sul quale si celebra la Messa

L’altare rappresenta Nostro Signore, Re della gloria, e centro immutabile della Religione degli Angeli e degli uomini. – L’altare deve essere di pietra. Se esso è di legno o bronzo, o anche d’oro o d’argento, occorrerebbe che almeno in punto ove si offre il Sacrificio sia di pietra: questa pietra si chiama Pietra d’altare. L’altare (o pietra d’altare, che è la stessa cosa), è consacrato dal Vescovo, che lo segna con cinque croci, in onore delle cinque piaghe di GESÙ-CRISTO, che conserva eternamente nel suo corpo glorificato; questa consacrazione si fa con il Crisma santo, che è il più sacro degli oli santi. Dopo la Consacrazione , il Vescovo brucia un grano d’incenso puro in ciascuna delle croci incise nella pietra. – Così consacrato l’altare significa Nostro-Signore, al di fuori del Quale il Padre celeste non gradisce alcun omaggio religioso, alcuna adorazione, alcun sacrificio. GESÙ-CRISTO è, come detto, il centro ed il fondamento vivente della sola vera religione, la quale è cominciata con gli Angeli ed Adamo, dall’origine del mondo, e durerà nel cielo per tutta l’eternità. GESÙ è la pietra vivente, la pietra divinamente consacrata, la pietra angolare che sostiene tutto l’edificio della religione degli Angeli e degli uomini; ed è per questo che è assolutamente vietato celebrare la Messa al di fuori di una pietra d’altare consacrata. Alfine di rappresentare ancora meglio il senso nascosto e mistico dell’altare, la Chiesa vuole, almeno per l’altare principale delle nostre chiese, che esso sia elevato di tre gradini al di sopra del pavimento del santuario. Questi tre gradini elevati simbolizzano GESÙ-CRISTO elevato al di sopra di tutti i Santi e di tutti gli Angeli, e la sommità vivente dei cieli, la fonte di tutta la beatitudine celeste. Dall’alto del cielo, essa è pure per noi la fonte della grazia, ed è per questo che durante la Messa, il Prete, a più riprese, bacia l’altare, indicando che egli ripone in GESÙ-CRISTO la grazia e la benedizione di cui ha bisogno e che diffonde sugli astanti, in nome del divino Salvatore. L’altare significa dunque GESÙ-CRISTO, fondamento divino della Religione e del Sacrificio. Ognuno può concludere che da qui è la santità dei nostri altari, e perché è proibito non solo utilizzarli per uso profano, ma di non posarvi nulla di estraneo al culto divino. – Il santo abate Olier, uno degli uomini che hanno circondato di maggior rispetto il Santo Sacrificio ed il Santo Sacramento, era a questo riguardo di una severità straordinaria; un giovane chierico del seminario di San Sulpizio, di cui Olier era il Superiore, era stato scelto da lui per servir Messa, a causa della sua grande pietà. Un giorno, il pio giovane posò per distrazione il suo berretto sul cono d’altare. M. Olier lo riprese severamente, come una mancanza di rispetto, e per otto giorni gli tolse l’onore di servir Messa. Non si potrebbe essere tanto delicato in ciò che concerne le testimonianze della fede e dell’adorazione riguardo al Santo Sacramento e di tutto ciò che ha rapporto col Santo Sacramento. Nulla è trascurabile in tale materia. Gi aiutanti, i sacrestani ed i ragazzi del coro devono fare particolare attenzione a ciò che stiamo per dire. Spesso la loro sbadataggine attorno all’altare, giunge fino a veri inconvenienti. Essi posano sull’altare penne, fazzoletti, etc. io ho visto una volta un tale che per raggiungere un candelabro, era saltato all’improvviso sull’altare e vi si era messo in piedi, alla presenza di tutti i fedeli!

XV

Ciò che raffigurano le tovaglie e gli ornamenti dell’altare.

Si proibisce la Messa quando non ci sono tre tovaglie bianche di filo o di lino sull’altare; queste tovaglie che devono essere sempre tenute in uno stato perfetto, coprono interamente prima la parte superiore dell’altare, poi il lato destro e sinistro. La tovaglia superiore deve pendere dai due lati fino a giù. La parte anteriore dell’altare deve essere ugualmente coperto da un parato o drappo dello stesso colore degli ornamenti dei quali si servirà il Prete per celebrare la Messa: se la Messa si dice col bianco, il parato deve essere bianco; se la Messa si dice in rosso, o in nero, etc., la il parato sarà rosso, nero, etc. queste tre tovaglie e questi parati richiamano alla pietà dei fedeli un bellissimo mistero: cioè l’unione degli Angeli e dei Santi a Nostro Signore GESÙ-CRISTO nella gloria del Paradiso. Le tre tovaglie di lino bianco che coprono l’altare significano i tre ordini o gerarchie celesti dei santi Angeli che adorano, benedicono e glorificano incessantemente GESÙ-CRISTO, loro Signore e loro DIO, loro Maestro e loro Creatore. Ed anche le tre tovaglie coprono tre volte la parte superiore dell’altare; allo stesso modo, nella gloria del cielo, le tre grandi gerarchie angeliche formano nove cori, che rendono tutti a GESÙ-CRISTO tutti i doveri di una religione perfetta. I parati che coprono al davanti l’altare rappresentano non più gli Angeli, ma i Santi, in particolare il Santo o la Santa di cui si fa memoria nella Messa che si celebra. Nella gloria del suo bel Paradiso, Nostro-Signore è in mezzo ai suoi Angeli ed ai suoi Santi, come il sole in mezzo ai suoi raggi splendenti. Così GESÙ brilla e risplende nei suoi Serafini, Serafini, Troni, Dominazioni, Virtù, Potenze e Principati, Arcangeli ed Angeli che sono tutti suoi ministri e servitori; Egli brilla e risplende in tutti i suoi Santi, nei suoi Patriarchi, nei suoi Profeti, nei suoi Apostoli, Martiri, Vergini, in una parola, in tutti i suoi eletti. Tutti essi sono inseparabili da Lui, ed Egli è inseparabile da loro: lodarli ed onorarli è lodare, onorare GESÙ-CRISTO; ed il sacrificio di adorazione, di azione di grazie, di preghiera e di espiazione che viene ad essere offerto dal Prete sulla terra, sarà accompagnato nel cielo dalle adorazioni e dalle adorazioni di tutti i beati. È per esprimere queste grandi cose che la Chiesa ordina le tovaglie ed i paramenti di cui parliamo.

XVI

I ceri, ed il loro bel significato.

I ceri accesi sull’altare durante la Messa, a destra ed a sinistra del Crocifisso esprimono ancora i santi Angeli e l’unione intima della Chiesa del cielo con la Chiesa della terra nella celebrazione del Santo Sacrificio. La luce è una creatura misteriosa e meravigliosa, destinata a rappresentare nell’ordine materiale e terrestre ciò che è GESÙ-CRISTO nell’ordine spirituale e terrestre. Nostro Signore è in effetti “la Luce vera che illumina ogni uomo venuto in questo mondo”, come dice il Vangelo di San Giovanni; Egli è la “Luce del mondo”. Gli Angeli ed anche i Santi sono, come sempre diciamo, i raggi viventi di questa Luce vivente: essi « sono luce nel Signore » ; essi sono delle luci illuminate dalla divina, eterna Luce: tutta la loro santità, in effetti, tutta la loro gloria non viene loro dal Figlio di DIO? Anche gli Angeli sono spesso chiamati dai Santi Dottori « delle luci celesti, delle stelle, degli astri viventi », etc. per questo motivo, la Chiesa ha ordinato fin dalle origini, che non si celebrasse Messa senza luce; e dopo i primi secoli, è stato ordinato che queste luci fossero delle candele di cera. Il cero è in effetti, una sostanza purissima, raccolta dalle api nel calice dei fiori più balsamici; la purezza di questa sostanza produce una fiamma molto luminosa e molto tranquilla, una luce pura che si eleva dritta verso il cielo e sembra volersi slanciarsene. Brillando così sulla punte delle candele, a destra ed a sinistra del Crocifisso, davanti al Prete e davanti ai fedeli, le sacre luci della Messa significano la Chiesa del cielo che si unisce alla Chiesa della terra, gli Angeli che si uniscono agli uomini per adorare GESÙ-CRISTO, Vittima del Santo Sacrificio. – Il Beato Francesco de Posadas, dell’ordine di San Domenico, vedeva spesso gli Angeli e gli Arcangeli assisterlo all’altare: essi erano là, mantenendo dei ceri illuminati, e alla Elevazione, sostenevano le braccia del Beato. San Francesco di Assisi vide molto spesso le moltitudini degli Angeli che circondavano l’altare. GESÙ-CRISTO è in effetti il loro DIO, come il nostro, il loro Creatore, come il nostro Creatore, il loro Signore, la loro Luce, la loro Vita eterna, come Egli è la nostra vita, il nostro Signore, la nostra Luce, il nostro Amore. I raggi di GESÙ-CRISTO, in cielo, sono gli Angeli ed i Beati: i suoi raggi sulla terra sono i cristiani, i fedeli, ed in particolare i Preti. – Ecco perché è assolutamente proibito dire Messa senza luci, senza ceri illuminati sull’altare. – Ecco perché i sagrestani, gli aiutanti o i ragazzi del coro, incaricati di accendere i ceri, non devono cominciare indifferentemente da un lato o dall’altro come è loro più comodo: alfine di ricordarsi e ricordare agli astanti che la luce e la Santità degli Angeli vengono da GESÙ-CRISTO, che solo è la Luce eterna ed il Santo dei santi, essi devono, accendendo i ceri, partire dal Crocifisso e cominciare dal cero più vicino al lato destro del Crocifisso, per passare poi al secondo ed al terzo; poi tornando in mezzo all’altare e salutando il Crocifisso, devono seguire lo stesso ordine per gli altri tre ceri. Per spegnerli, alla fine della Messa, essi devono seguire l’ordine inverso. È alla lampada del Santo-Sacramento, che deve bruciare giorno e notte senza interruzione, che si deve prendere la luce per accendere i ceri. E la ragione di questa regola liturgica è molto bella: la luce che brilla davanti al Tabernacolo ricorda al Prete ed ai fedeli che là, nella Santa Eucaristia, è presente Colui che è la Luce del mondo, la Luce di vita, la Luce degli Angeli e delle anime. GESÙ-CRISTO è òa fonte unica della luce celeste che illumina il Paradiso e che, sulla terra, insegna agli uomini a conoscere il vero DIO: alla luce della lampada che simbolizza GESÙ-CRISTO, si deve dunque attingere la luce dei ceri che simboleggiano gli Angeli e gli eletti nella gloria. Se le persone di chiesa conoscessero bene ed osservassero religiosamente questi minimi dettagli del culto divino, esse troverebbero nelle loro funzioni una fonte inesauribile di significato pratico, e non si abituerebbero, come spesso succede, a trattare le cose sante, come volgarmente si dice, sottogamba. Ordinariamente, nulla edifica meno della grossolana familiarità che induce la gente di chiesa ad assolvere le loro funzioni intorno ai santi altari.

XVII

Il numero dei ceri dell’altare.

Alle Messe basse, ci devono essere due ceri illuminati sull’altare, uno a destra l’altro a sinistra del Crocifisso. – Alle Messe basse celebrate da un Vescovo, ce ne devono essere quattro, almeno nei giorni di festa: due a destra e due a sinistra. Alle Messe solenni celebrate da un singolo Prete, ce ne devono essere sei, né più né meno; tre a destra e tre a sinistra. Infine nelle Messe solenni pontificali, celebrate cioè solennemente da un Vescovo, ce ne vogliono sette: tre a destra, tre a sinistra e il settimo dietro al Crocifisso il più vicino possibile ad esso. Niente di tutto questo è arbitrario, ed eccone il motivo. – bisogna sapere che a capo di tutti gli Angeli, similmente ad un capo d’armata, ci sono sette Angeli principali, che « presenziano davanti al trono di DIO », come uno di loro diceva al santo uomo Tobia: « io sono l’Angelo Raffaele, uno dei sette che stiamo davanti al Signore ». la Scrittura santa ci fornisce il nome di tre di loro: l’Arcangelo Michele, l’Arcangelo Gabriele e l’Arcangelo Raffaele. Ora sono precisamente questi santi Grandi Serafini, questi sette principi della milizia celeste che sono rappresentati dai sette ceri della più solenne di tutte le Messe, cioè la Grande Messa Pontificale. Il settimo cero che fa un tutt’uno con il Crocifisso esprime il futuro trionfo di GESÙ-CRISTO, quando, alla settima età del mondo [secondo le tradizioni più antiche, la durata del mondo deve dividersi, come la durata della settimana, in sette grandi epoche, delle quali sei dedicate al lavoro, e la settima al riposo e al trionfo ], ridiscenderà dal cielo in terra, pieno di gloria e di maestà. Alla Gran Messa del singolo Prete, i sei ceri illuminati rappresentano lo stesso mistero; ma il Crocifisso, che si mostra senza luce, ricorda soprattutto che il Sacrificio dell’Eucaristia è il Sacrificio della Chiesa militante, cioè della Chiesa che combatte e che soffre con il suo divino Capo; che con la gloria e la pazienza conquista la gloria eterna. In questo combattimento gli Angeli del cielo l’assistono costantemente, e durante le sei età che devono trascorrere dopo la creazione dell’uomo fino alla seconda venuta dell’Uomo-DIO, gli Angeli aiutano i loro fratelli della terra a rendere al Figlio di DIO, Creatore e Signore di tutte le cose, il culto di adorazione, di azione di grazie e di preghiere che Gli è dovuto. I sei ceri della Grande Messa ricordano così alla nostra pietà ed al nostro amore i sei Angeli che aiutano a glorificare quaggiù GESÙ-CRISTO. Alla Messa bassa del Vescovo, i quattro ceri significano i quattro principali di questi grandi spiriti, che in nome di tutti gli altri adorano GESÙ-CRISTO, in unione con il Vescovo celebrante e con tutta la Chiesa della terra. Il Profeta Ezechiele lo aveva già visto nella celebre visione, circondante il Figlio dell’uomo e tutto scintillante di luce. Infine i due ceri della Messa bassa ordinaria significano e rappresentano più particolarmente il santo Arcangelo Michele ed il santo Arcangelo Gabriele, i due principali di tutta la Corte angelica, che in nome di tutti i loro beati fratelli, aiutano il Prete ed i fedeli a rendere al Signore GESÙ i loro omaggi d’amore, di fede viva e di perfetta adorazione. Sono i due Arcangeli che Isaia, rapito in spirito, scorse in cielo, in adorazione davanti a Nostro-Signore, ripetendo con amore: « Santo, Santo, Santo è il Signore, DIO degli eserciti! ». – Il cero illuminato alla destra del Crocifisso rappresenta più specificatamente l’Arcangelo Michele, l’Angelo dell’onnipotenza, il primo Ministro di GESÙ-CRISTO, Dio Creatore. Il cero a sinistra, posto dal lato del cuore di GESÙ crocifisso e glorificato, rappresenta in particolare l’Arcangelo Gabriele, l’Angelo dell’Incarnazione e della Redenzione, il ministro di Dio-Salvatore, della grazia, dell’amore, della misericordia. Ecco ciò che significa il numero variato dei ceri e dei lumi dell’altare durante la Messa. Così è proibito cambiare; non si deve, col pretesto di rendere l’illuminazione più solenne, aggiungere al numero dei ceri prescritti dalla Liturgia, cioè dalla regola del culto pubblico. Si possono, al di fuori dell’altare, tenere altri ceri, o semplici candele; ma sull’altare bisogna attenersi al numero fissato dalla Chiesa, non si deve pertanto eliminare nemmeno uno dei ceri prescritti, né per economia né per qualsiasi altro motivo. Occorre controllare che la cera delle candele sia bella, pura, candida, ed il tutto accuratamente osservato. I sacrestani sono avvisati! [Continua ...]

XXXIV

XXXIV