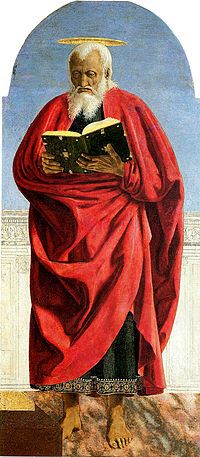

S. GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA

[Otto Hophan: GLI APOSTOLI; Casa Editrice Marietti, Torino, 1951]

Giovanni è una figura nobile e sublime, la seconda vetta nel Collegio apostolico, meno grande di Pietro per potere, ma a lui superiore per conoscenza e amore. Già Agostino paragona Giovanni a un monte, che “ha ricevuto la pace per il popolo”. Monti sono le anime grandi e sono colli le anime piccole. Le anime più piccole non riceverebbero la fede, se le anime più grandi, i monti, non fossero esse stesse illuminate dalla sapienza, affinché possano partecipare alle piccole quello che le piccole possono ricevere » Giovanni in tutti i cataloghi degli Apostoli sta fra i primi quattro, vetta radiosa anelante al cielo, al di sopra delle bassure di questo mondo, monte altissimo dello spirito; nella lista degli Atti il suo nome segue immediatamente quello di Pietro: una vetta accanto all’altra! Anche Paolo enumera con rispetto Giovanni fra quegli Apostoli, « ch’erano ritenuti come colonne nella Chiesa ». – La Scrittura, la tradizione e, in accordo con tutte e due, la vera arte ci rappresentano Giovanni talmente grande ed elevato, rivestito di signorilità tranquilla e mite, da suscitare insieme ammirazione, simpatia e venerazione. Negli Atti gnostici di Giovanni, sorti nell’ultima metà del secondo secolo, si parla la prima volta d’una sua immagine, che sarebbe stata così bella e sublime, che Licomede, il cultore di Giovanni, l’avrebbe circondata di lumi, di corone e di altari, in modo quasi idolatrico. « Valde honorandus est beatus Ioannes — è molto venerabile San Giovanni », si affretta ad avvertirci la stessa Liturgia, quasi per metterci in guardia da quell’avvilimento e contraffazione dell’Apostolo, che ne farebbe uno sdolcinato e un sentimentale. Dal quarto secolo in poi Giovanni fu chiamato semplicemente i Teologo, e la tradizione gli assegnò qual simbolo l’aquila superba e ardita, che, secondo la favola, spicca il volo verso il sole direttamente e però l’occhio non ne è abbagliato. E Giovanni è davvero un’aquila, il suo pensiero si eleva più in su di quello degli altri.

L’AQUILA

Giovanni non era di sangue nobile, ma solo il figlio di Zebedeo e di Salome, il fratello di Giacomo Maggiore, e di professione pescatore, oriundo probabilmente di Bethsaida, come l’altra coppia di fratelli apostoli, Pietro e Andrea. Ma Colui, che ci elegge sin dal seno materno, non bada alle culle d’oro e anche i doni dello Spirito partecipa a ciascuno come vuole; del resto Zebedeo e Salome, come abbiam visto trattando di Giacomo, erano genitori di nobili sentimenti. Qualche allusione qua e là nel Vangelo fa supporre che la condizione economica e sociale di Giovanni fosse alquanto elevata; il pescatore di Galilea amabile, sveglio e giovane — i Padri della Chiesa lo ritengono il più giovane di tutti gli Apostoli, perché sopravvisse lungamente a tutti — a Gerusalemme possedeva probabilmente una casa propria, nella quale, dopo la morte del Figlio suo, accolse Maria, ed era così ragguardevole da aver rapporti persino con l’ambiente dei Sommi Sacerdoti. Giovanni ci attrae come l’incarnazione di quell’ideale, cui si rifiutò il giovanetto del Vangelo: con sguardo di predilezione il Signore voleva chiamarlo a Sé, ma quegli s’allontanò triste, perché era dato al denaro e non allo spirito. Giovanni non frequentò le scuole superiori; insieme con Pietro, anch’egli è sbrigato dal Sinedrio come uomo « indotto e incolto », ma questo « idiota » un giorno scriverà dei libri, che le scuole di tutti i millenni non finiranno mai di scrutare. Maestra nella sua giovinezza gli fu la natura e prima di tutto il lago; quando remava con le sue braccia giovanili e nerborute e la barchetta avanzava sulla superficie liscia come uno specchio, i suoi occhi miravano estasiati le acque azzurre e i lontani orizzonti. Ascoltò il murmure canto delle onde fluenti e anche il sibilo delle tempeste, che, improvvise e terrificanti, s’abbattevano sul lago, e conobbe l’abisso e il pericolo; sul lago gli si offrirono le immagini con le quali più tardi rivestì i sublimi pensieri di Dio. Il lettore, infatti, che percorra attentamente gli scritti giovannei, avverte subito con quale frequenza il sacro autore scrive del lago, del mare e dell’acqua, delle nubi e del tuono; persino nell’Apocalisse, il suo libro più misterioso, egli ritrae con preferenza le ineffabili visioni dell’al di là nella perspicua lingua del pescatore: la voce di Gesù è per lui « come il mugghio di molte acque »; il canto dei cori angelici, che viene dalle profondità del Cielo, sembra « come il rumore di molte acque e il rombo di tuono possente »; il cantico dei redenti risuona «come il rumore di molte acque e il fragore di forte tuono ». Persino quello che nessun occhio ha visto e nessun orecchio ha udito… Giovanni lo rinchiude nella lingua del pescatore: « L’Angelo mi fece vedere un fiume dell’acqua della vita, che luccicava come un cristallo. Sgorgava dal trono di Dio e dell’Agnello ». L’Apostolo, che fra tutte le aquile dello spirito salì più in alto, parla nel linguaggio del… pescatore! Oh, se anche le aquile d’oggi s’abbassassero un pochino e sapessero parlare in modo semplice! Seguendo l’impulso alle altezze, il nostro Giovanni ricercò un altro Giovanni, come un’aquila un’altra aquila; accanto al Battista, nella preghiera e nella penitenza, si preparò a incontrare Colui, che avrebbe battezzato non soltanto con acqua — acqua! —, ma con Spirito e fuoco. È compito dell’aquila adulta allettare l’aquila giovane a lasciare il nido e a dirigersi verso il sole: un giorno di primavera il Battista vide venire a sé Gesù; fece allora vibrare con forza la sua voce e gridò: « Ecco l’Agnello di Dio! ». L’Agnello di Dio! Questo termine del vecchio maestro s’impresse così profondo e indelebile nel giovane Giovanni, ch’egli stesso più tardi parlerà con predilezione di Cristo come dell’« Agnello »; questo nome diverrà per lui l’appellativo fisso e continuo per indicare il Cristo glorificato: « L’Agnello, che fu sgozzato, è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, lode e gloria »; « l’Agnello stava sul monte Sion, e accanto a Lui erano cento e quarantaquattro mila »; « L’Agnello vincerà la bestia e i re ». L’« aquila » ha spiato l’« Agnello », non Lo perderà mai più di vista. – Quasi settant’anni più tardi, Giovanni scriverà di quel primo incontro d’amore con Gesù: « Era circa l’ora decima ». Non conosciamo le parole, che in quell’inoltrato pomeriggio e sino avanti nella sera silenziosa si scambiarono Gesù e Giovanni, quel primissimo tratto del lieto messaggio all’umanità a noi fu nascosto; ma dovette essere tutto così nitido e puro, come il suono delle campane nel mattino della domenica, come il campo di croco alla luce di primavera, come il paradiso prima del peccato originale. Più tardi le parole di Gesù agli uomini verranno adulterate, chiamate in sospetto e persino respinte; ma il primo di tutti le accolse in amore tripudiante e le conservò nel nitido calice della sua anima. Di questo ci rallegriamo anzitutto per Gesù stesso, ma ancor più quasi per il povero genere umano, perché nel suo primo incontro con il Redentore fu rappresentato in modo così nobile e ideale da Giovanni. Percorrendo nel quarto vangelo le pagine, che vengono dopo la chiamata presso il Giordano, si scorge sempre nello sfondo l’Evangelista stesso: egli fu presente alle nozze di Cana, e ne conchiude la sua relazione rilevando l’effetto: « Gesù manifestò con questo la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in Lui ». Poco dopo si trovò presente alla scena tumultuosa della purificazione del Tempio in Gerusalemme: « Allora si ricordarono i discepoli suoi della parola della Scrittura: “Lo zelo per la tua Casa Mi divora” ». Giovanni dovette essere ammesso, come uditore silenzioso, anche al colloquio di Gesù con Nicodemo; leggendo anzi quel dialogo notturno, si ha l’impressione ch’esso si dilegui nelle profonde riflessioni dello stesso Evangelista: «La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno più care le tenebre che la luce ». Ma anche per Giovanni giunse poi il giorno, in cui dovette lasciare l’elevato mondo di Gesù per tornare nuovamente laggiù in Galilea, dove l’attendevano la rete e la barca; ma, dopo essere stato accanto al Signore, la sua nobile mente non riusciva più a fermarsi a quelle meschine cose da giorno feriale, e chissà quante risposte distratte dovette dare al padre suo Zebedeo. Se i flutti minacciavano di riempirgli la barca, riandava ammirato e sorridente alle idrie piene sino all’orlo nelle nozze di Cana e alla sorpresa del maestro della tavola, sconcertato e felice insieme; quando dalle cime il vento soffiava giù sul lago tanto infossato, si ricordava della parola di Gesù a Nicodemo: « Il vento soffia dove vuole; senti il suo rumore; ma non sai donde viene né dove vada »; quando, dopo la notte passata vegliando, dava mano ai remi per raggiungere la riva mattutina, rifletteva al mistero: « Chi percorre la via della verità, viene alla luce ». Continuamente ripeteva a se stesso e al vecchio Zebedeo e al fratello Giacomo le parole di Gesù; non aveva che Gesù nell’anima. Oh, se quel Sublime venisse a prenderlo per portarlo alla luce, alla luce completa e duratura! Dopo dieci mesi di doloroso e dolce tempo d’Avvento, Gesù finalmente giunse e comandò alle due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, di spingersi in alto mare — « duc in altum! »; Giovanni, ch’era d’alto sentire più di tutti, col suo sguardo d’aquila, intuì forse che quell’ingiunzione esigeva una partenza di maggior portata che non fossero i consueti giri sul lago in ordine alla pesca. « Duc in altum » — verso le altezze! Era la parola d’ordine, che Giovanni attendeva ansiosamente da lungo tempo. Dopo quella prima pesca miracolosa, con quanta esultanza del suo spirito trasse a terra la sua barca, legò stretta la rumorosa catena e seguì il Signore per sempre « in altum », verso le altezze, nella luce! L’aquila aveva raggiunta la meta, Gesù, l’Agnello. Volesse il Cielo che tutti coloro, che sono aquile, guadagnassero nostro Signore Gesù Cristo! Anche gli spiriti più arditi non possono trovare una meta più elevata e più degna di loro. – Giovanni, in antitesi a Pietro, rivolto alla vita immediata e pratica, è l’uomo della elevatezza spirituale, dedito più alla contemplazione che all’attività concreta; vola intorno alle vertiginose altezze della trina Divinità già col primo batter d’ala all’inizio del suo Vangelo: « In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Iddio, e Dio era il Verbo ». Agostino, ch’era pure un’aquila dello spirito, è ammirato dallo scosceso sentiero di Giovanni: « Egli ascese al di là di tutte le vette della al di là di tutti gli spazi dell’aria, al di là di tutte le altezze degli astri, al di là di tutti i cori e le legioni di Angeli. Perché, se non ascendesse al di là di tutto quanto è stato creato, non giungerebbe a Colui, per mezzo del quale tutto è stato fatto ». E in queste altezze d’aquila Giovanni s’indugia. Della differenza fra Giovanni e gli altri tre Evangelisti, i Sinottici, diremo diffusamente più sotto; frattanto si noti che negli scritti giovannei non domina più, come negli altri autori neotestamentari, l’idea del regno di Dio e della volontà salvifica di Dio, ma quella della vita da Dio e la vita in Dio; « vita », « luce », « amore » e i loro contrari « morte », « tenebre », « odio » sono le idee basilari degli scritti di Giovanni, che continuamente ritornano. Quand’egli scriveva, questi concetti, e anzitutto l’idea del « Logos-Parola », erano diffusi anche nella filosofia del giudeo Filone e nelle religioni dell’Oriente; ora, dovendo egli annunziare le verità eterne nella lingua del suo tempo, come fa ogni predicatore, accolse senza timori i termini religiosi in circolazione, allo stesso modo di Paolo, li purificò e, come vasi adatti per un liquido, li riempì di contenuto cristiano. Non v’è « vita », non v’è « luce » nella religione di Mitra, non nel culto di Dioniso e neppure nell’adorazione dell’imperatore, ma… in Cristo: «In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini ». E Gesù Cristo è pure il vero « Logos », non come se l’era immaginato Filone e già cinquecento anni prima di lui il filosofo pagano Eraclito di Efeso — della stessa Efeso, ove Giovanni scrisse il suo Vangelo —, quasi fosse un essere intermedio fra Iddio e il mondo, un essere creato e che comincia nel tempo. No, la vera « Parola » era già « in principio »; era « presso Iddio » come personalità sussistente in sé; anzi « la Parola era Iddio » stesso. Giovanni in questo modo indicava alle correnti spiritualistiche del suo tempo la via che portava a Cristo. L’aquila dello spirito poté penetrare e portare a Cristo gli alti ideali del pensiero contemporaneo, senza pericolo di attaccarsi ad essi. – Essendo egli uno dei tre prediletti, aveva potuto contemplare sul Tabor la gloria svelata di Gesù Cristo e sul Monte degli Olivi la sua profonda umanità. In queste circostanze, da Cristo stesso e non dalla filosofia alessandrina attinse l’arditissima idea: « La Parola è divenuta… carne »; durante la vita pubblica del Maestro, era stato quanto mai vicino ai suoi Misteri; non ebbe dunque bisogno di contrarre prestiti presso l’antica religione persiana o babilonese o egiziana; le ali del suo spirito erano abbastanza robuste per prendere su di sé le idee e le immagini proprie di quelle religioni, che gli erano utili; e per portarle in alto, nella luce dell’Agnello. Giovanni, l’aquila! Gesù si scelse in lui quell’Apostolo, che poté seguirLo sino alle massime altezze; certamente, neppure un’aquila vola oltre i monti eterni. « Oso affermare, o fratelli miei, che nemmeno Giovanni ha detto come sono le cose, ma come poté. Anche lui ha parlato di Dio come un uomo, come un uomo, sì, illuminato da Dio, ma sempre come uomo. Perché era illuminato, ha detto qualche cosa. Se non fosse stato illuminato, non avrebbe detto nulla. Ma perché era un uomo illuminato, non ha detto tutto quello che è, ma quello che un uomo poté dire » (S. Agostino).

IL FIGLIO DEL TUONO

Qualcuno potrebbe pensare che uno spirito così elevato, come era Giovanni, si aggirasse unicamente nel mondo scolorito del pensiero; vi fu di fatto, e per un tempo abbastanza lungo, certa arte volgare, che rappresentò l’Apostolo come un giovanetto fantastico e delicato, e fu certo una cattiva interpretazione non tanto della sua spiritualità quanto piuttosto della sua amabilità, della quale non abbiamo ancor scritto. Nonostante i suoi pensieri rivolti all’alto, egli non era affatto una natura di dotto freddo e asciutto, ma vivo e vivace; questo lato anzi del suo temperamento bollente spiccava così chiaro, che nell’elezione degli Apostoli il Signore stesso lo fece rilevare, aggiungendogli sorridente il soprannome già visto: « Egli impose a lui e a suo fratello Giacomo il nome di Boanerges, che vuol dire figli del tuono »; e forse un motivo, per cui Giovanni nei suoi libri scrive così spesso della « vita », può essere il fatto, che le parole del Signore riguardanti la « vita » ebbero nel suo animo, tanto vivace, una ripercussione tutta particolare. Questa disposizione ardente e collerica costituiva certamente anche un pericolo per lui; Agostino coniò una volta la bella espressione dell’« atmosfera terrena, che avvolge anche le cime altissime dell’umana elevatezza »; Giovanni pure, l’aquila, fu talvolta soggetto a quest’atmosfera del troppo umano. Veramente la richiesta ambiziosa e svergognante dei primi posti nella gloria del Signore, che un giorno Giacomo e Giovanni presentarono a Gesù, sembra che partisse più da Giacomo che da Giovanni; l’orgogliosa pretesa infatti era diretta evidentemente contro Pietro; ora Giovanni era legato con stretta amicizia a Pietro, e nei suoi rapporti con lui era di tale delicatezza, che la mattina di Pasqua non osò neppur metter piede nel sepolcro vuoto prima di lui; non si può dunque pensare che di propria iniziativa contendesse al suo amico il primo posto nel regno di Dio; a quel grossolano sproposito contro la delicatezza e l’umiltà egli fu indotto certamente da suo fratello più anziano, Giacomo. – Il suo temperamento invece di Boanerges ebbe il suo frutto in uno zelo aspro e intollerante; ne abbiamo due esempi, riferitici nel Vangelo. Insieme con suo fratello Giacomo, anche Giovanni desiderò che discendesse fuoco dal cielo sopra i Samaritani inospitali e li divorasse. Il secondo episodio, narrato da Marco e Luca, accenna evidentemente a Giovanni: « Giovanni Gli riferì: “Maestro, abbiam visto un tale scacciare i demoni nel tuo nome. Gliel’abbiamo proibito, perché non appartiene al nostro gruppo di discepoli ». È questo uno zelo violento, un interesse duro per il regno di Dio, e troppe volte nel corso dei secoli ha scambiato e mischiato la causa di Cristo col proprio onore e col proprio diritto; Gesù lo ricaccia nei suoi confini: « Non impediteglielo! Poiché chi compie miracoli nel mio Nome, non dirà tanto facilmente male di Me. Chi non è contro di voi, è per voi ». Sotto questo aspetto, Paolo oltrepassò Giovanni; nella lettera ai Filippesi scrisse una parola, che risuona come un’eco di questa lezione evangelica: «Vi son taluni, che predicano Cristo per invidia e gelosia… Che importa? Purché in tutti i modi Cristo venga annunziato, sia per pretesto sia con intenzione. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora ». Giovanni dovette certamente sorvegliarsi durante la sua vita per contenere sul santo binario del Vangelo la sua tendenza alla violenza, che poteva farlo deragliare nell’asprezza; ancor oggi nei suoi scritti lampeggia qua e là la sua indole calda e violenta; scrive, ad esempio, nonostante la sua avanzata età, che a un falso dottore non si deve offrire nemmeno il saluto, e a Efeso, secondo quanto riferisce Ireneo, lui stesso balzò fuori dal bagno, quando s’accorse che c’era Cerinto; in un incontro a Roma, sembra abbia data allo stesso eretico la piccante risposta: « Ti conosco bene, il primogenito di satana ». Questi stessi esempi però ci rivelano anche quale fosse il motivo ultimo della sua intolleranza così inesorabile; essa non derivava da prepotenza, ma da profondo amore; Giovanni si oppose con tutta la veemenza della sua indole a ogni ingiuria e detrazione del Signore precisamente perché Lo amava con tutto l’ardore del suo cuore infuocato; non si trattava di lui stesso, ma del suo amato Signore. – Il Signore tuttavia insegnò a lui, e con lui a tutti coloro che con amore zelano la sua gloria, che « il Figlio dell’uomo non è venuto a perdere, ma a salvare le anime » e che ogni attività spesa per Cristo merita d’essere ammessa. Giovanni, il figlio del tuono, dovette lottare per la conquista di quest’amore benigno; i suoi scritti lo rivelano chiaramente: se continuamente, senza stancarsi, dice dell’amore, dobbiamo scorgere in questa sua insistente ripetizione anche il suo sforzo personale, affinché il suo amore acerbo avesse a maturare al sole dell’amore del Signore. Poiché l’amore del Signore non è « tonante », non incendia, non uccide, sebbene la verità non possa piegarsi; il vero e maturo « amore è longanime, l’amore è benevolo, l’amore non è geloso. Non conosce amarezza alcuna. Non serba rancore, soffre tutto, crede tutto, spera tutto, sopporta tutto ».

IL DISCEPOLO DELL’AMORE

Discepolo dell’amore e Boanerges sembrano contradirsi; e però, come abbiamo visto or ora, la veemenza di Giovanni è rumore e lampo del suo acceso amore; non la caratteristica del tuono, nemmeno quella dell’aquila dicono l’essenza più profonda di quest’Apostolo, ma quella dell’amore. Nel suo Vangelo designa se stesso non meno di cinque volte quale « il discepolo, che Gesù amava »; il Signore amava certamente anche gli altri; nel Cenacolo rivolse loro la parola, chiamandoli persino coll’affettuoso vocativo: « Filioli-figlioletti » e fece loro l’esplicita assicurazione: « Non vi chiamo più servi, vi ho chiamati amici »; tuttavia fra Gesù e Giovanni v’era un’intimità misteriosa, un’intesa più profonda d’amore, che non v’era con tutti gli altri. Gli altri tutti, a eccezione, ben inteso, di Giuda, se prendevano atto con venerazione di quella preferenza dell’amore e non contesero a Giovanni quel suo primo posto, come invece contesero a Pietro il suo. Eppure sarebbe certamente meglio se i discepoli si studiassero di più di conseguire il posto di Giovanni sul Cuore del Signore, anziché quello di Pietro nella gloria del Signore…! – Vorremmo indagare il motivo del mistero fra Gesù e Giovanni; ma l’amore sta sempre al di sopra della ragione, tanto più quando chi ama è Iddio; non ci è possibile quindi scoprire il recondito segreto di quell’amicizia, che trasse il Figlio di Dio al meschino figlio del pescatore Zebedeo. Nondimeno, anche se il figlio di Zebedeo non era all’altezza dell’amicizia col Figlio di Dio, non era però di essa incapace: era un’aquila e un Boanerges; ora proprio in questo v’era una lontana analogia della sua anima con la grande anima di Gesù, Che era disceso dal Cielo, per dirla con la sua stessa parola, per gettare sulla terra fuoco, non certamente perché divorasse gli uomini, come Giovanni pensava, ma perché li accendesse | con un indomabile incendio. Un motivo ancor più profondo della speciale amicizia con Giovanni ce lo rivelano i testi liturgici della sua festa, che furono ispirati dal pensiero dei Padri antichi: Gesù era legato a Giovanni con particolare dilezione a motivo della sua verginità; l’Apostolo stesso scrive, in un capitolo della sua Apocalisse, degli uomini vergini, « che seguono l’Agnello ovunque Egli vada »; poté dunque seguirLo egli stesso sino alle altezze del Dio Trino, perché quelli, che hanno il cuore puro, vedranno Iddio. – Nel suo Vangelo ci parla di tre giorni specialmente della sua amicizia con Gesù. Il primo è il Giovedì Santo. A preparare la cena di quell’ultima sera, il Maestro aveva prescelto Pietro e Giovanni, i due discepoli, che Lo amavano, ciascuno alla sua maniera, più di tutti gli altri: « Andate e preparateci l’agnello pasquale, perché lo mangiamo ». Giovanni aveva imbandito l’agnello — l’agnello! — con intima angoscia e presentimento, e aveva preparato al Signore il calice, dal quale avrebbe dovuto bere lui stesso… Al momento di sedere sui divani, disposti a semicerchio intorno alla bassa mensa, Gesù invitò Giovanni al posto, ch’era molto più nobile di quelli a destra e a sinistra nel regno, da lui e dal fratello Giacomo un giorno tanto sospirati, lo chiamò al posto di mezzo, sul suo stesso Cuore. In quel momento egli fu così vicino al suo Amico Divino da sentire i battiti di quel Cuore, che in quell’ora pulsava, come una sorgente schiudentesi di primavera. Con desiderio intenso ho bramato di mangiare questa pasqua con voi prima della mia passione »; fu tanto vicino a quelle labbra, da poter raccogliere, qual nobile ammirabili parole, che il Signore, per consolare, disse ai suoi Discepoli, o meglio, a Se stesso, all’avanzare dwll’amaro e cruento dolore della separazione e della morte. Solo Giovanni ci ha trasmesso, in cinque interi capitoli del suo Vangelo, i discorsi di addio di Gesù, così pregni del sangue insieme e della tenerezza umana e della sublimità divina. « Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con Me, affinché voi siate dove sono Io… Non vi lascerò orfani… Il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà in mio Nome, vi insegnerà ogni cosa e vi richiamerà tutto quello che Io vi ho detto… Sì, voi rimanete (nonostante la separazione) in Me e Io in voi… Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in Me e nel quale Io rimango, questi porta frutto abbondante ». Sarà proprio inverosimile che Giovanni abbia potuto rendere fedelmente i pensieri di quegli ultimi discorsi di Gesù anche dopo molti decenni? Ah, in quell’ora indimenticabile Egli li aveva detti immediatamente negli orecchi del Discepolo o piuttosto dentro nel suo cuore! A metà della cena Gesù gridò: « In verità Io vi dico: uno di voi, uno che mangia con Me, Mi… tradirà! ». Giovanni percepì il tremito, che corse attraverso il Maestro; chi legga anche oggi la sua relazione sul Traditore, vi sente un fremito più vivo e concitato che non in quella degli altri Vangeli. L’eccitazione, che s’impossessò dei Discepoli quando Gesù fece loro la terrificante comunicazione, è stata ritratta drammaticamente da Leonardo da Vinci nella sua Cena immortale. Il gruppo soprattutto più vicino al Signore, Giovanni, Pietro, Giuda, è incredibilmente agitato. Giovanni è chino verso di Pietro e sta in ascolto; Pietro sta in forte urto con Giuda; Giuda afferra con la sinistra tremante l’orrenda corrente, che balza su di lui dalla destra del Signore in posizione di difesa. Là, fra quelle due mani si dividono i mondi. Nel suo capolavoro Leonardo da Vinci ha rappresentato con forme e colori quanto con la massima chiarezza Giovanni stesso racconta nel suo Vangelo. « Allora i Discepoli si guardarono l’un l’altro, esitanti di chi Egli dicesse. Simone Pietro fece cenno al discepolo, che riposava sul petto di Gesù, e gli disse: “DomandaGli di chi dice” ». Pietro tiene le chiavi del regno dei Cieli, ma Giovanni tiene la chiave dei segreti del Cuore di Gesù. « Egli si chinò subito all’indietro sul petto di Gesù e Gli chiese: “Signore, chi è?”. Gesù rispose: “È colui, al quale Io intingerò e darò il boccone” ». In questo racconto dell’Evangelista si sente ancor oggi l’insostenibile tensione degli animi; attraverso i suoi occhi sbarrati leggiamo l’angoscia e lo spavento di quell’istante, in cui Gesù, secondo il costume del padre di famiglia, che voglia dimostrare a uno dei suoi cari un’attenzione particolare, « intinse il boccone, lo prese e… lo porse a Giuda Iskariote ». Giovanni — Giuda! Il discepolo dell’amore e il discepolo del tradimento! Già da lungo tempo i loro contatti erano occasione di reciproca molestia e l’uno sospettava di quanto l’altro nascondeva, perché amore e odio hanno buoni occhi tutti e due. Giuda seguiva i segni di distinzione concessi a Giovanni con cuore perfido e occhio sprezzante; Giovanni andava indagando l’occulto crimine di Giuda con severità e asprezza. Già da un anno ormai portava scolpita nel più intimo del suo cuore la parola detta dal Maestro, dopo il discorso eucaristico nella sinagoga di Cafarnao: « “Uno di voi è un demonio”. Diceva con questo di Giuda, il figlio di Simone di Karioth. Perché questi voleva tradirLo, uno dei Dodici »; dopo l’unzione di Betania lo chiama senza riguardi ipocrita e « ladro », che in qualità di cassiere soleva sottrarre quanto si introduceva nella cassa. Giovanni quindi sapeva che, se uno dei Dodici avesse perpetrato l’incredibile e mostruoso delitto del tradimento, questi non poteva essere altri che Giuda; solo questo « demonio » e « ladro » era pure capace di quella vile infamia; ci doveva essere in lui « satana stesso ». Gli fosse lecito scagliarsi contro il Traditore! Ma Gesù non tradì il Traditore agli altri e trattenne Giovanni sul suo Cuore. Questi allora s’appoggiò nuovamente al suo santo posto, al Cuore del Signore, mentre gli occhi giovani gli si rigonfiavano delle lacrime della stizza e dell’amore. É come commuove il pensiero che in quell’ora grave Gesù trovò conforto nell’amicizia di questo Giovanni, che L’amava con ardore e veemenza. « Quando Giuda ebbe preso il boccone, se ne uscì subito fuori. Era notte »; dentro però, nella sala, dopo l’uscita del Traditore, i fiotti di luce e di amore ebbero libero il corso né lo poté ostacolare la notte. « Poiché Gesù aveva amato i suoi, ch’erano in questo mondo, provò l’amore sino all’estremo ». « Prese del pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede a loro con le parole: « Questo è il mio Corpo, che è dato per voi…”, dopo la cena, prese il calice e disse: “Questo è il Calice del Nuovo Testamento nel mio Sangue, che è effuso per voi” ». Giovanni in quella Cena era vicinissimo al Cuore e alla mano del Signore; egli dovette ricevere primo di tutti il Corpo e il Sangue di Gesù; ora tutto questo è insieme una felicità e un simbolo: a quella mensa, con Giovanni, il primo comunicante, si verificò la perfetta « com-unio, com-unione », non solamente da parte di Gesù, ma anche da parte di Giovanni, il discepolo dell’amore. Il grande discorso eucaristico, dopo la moltiplicazione miracolosa del pane, fu messo per iscritto da Giovanni e da lui soltanto: « Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue, rimarrà in Me e Io in lui. Come Io vivo per mezzo del Padre, così pure chi mangia Me, vive per mezzo mio ». Quello, ch’egli aveva notato, lo vide e, ciò che importa ben di più, lo esperimentò nel grande giorno dell’amicizia con Gesù. Il secondo grande giorno del suo amore lo festeggiò il Venerdì Santo. È già stato mosso rimprovero a Giovanni perché sul Monte degli Olivi, solo un’ora dopo che aveva riposato amorosamente sul Cuore del Signore, s’addormentò e poi, come tutti gli altri,… se ne fuggì. Luca, il medico buono, scusa quel sonno incomprensibile: « Li trovò addormentati per tristezza »; e per questo Gesù stesso, pur in preda alla sua angoscia mortale, comprese e fu indulgente: « Lo spirito è pronto, è vero, ma la carne è debole ». L’informazione alquanto sommaria di Marco: « Tutti Lo abbandonarono e fuggirono » è integrata sommessamente da Giovanni stesso, in quanto scrive che, dopo il primo spavento, « Simone Pietro e un altro discepolo seguirono Gesù » sino dentro, nel cortile del Sommo Sacerdote; ivi, col cuore stretto dall’angoscia, Giovanni attese la sentenza, che colpì il suo amato Maestro. Ma perché egli, l’amico, non si fece vedere sulla via della croce, tanto che si dovette costringere un forestiero a rendere l’ultimo servizio al Signore? Ah! in quell’ora Giovanni ne prestò un altro ineffabilmente più grave: condusse su, al Calvario, Maria, la Madre del Signore. Fu Giovanni a consolare Maria o Maria consolò Giovanni? Per i due non v’era ormai alcun conforto, all’infuori della volontà del Padre; eppure il nostro cuore si allarga ricordando che Maria non stava sola accanto alla croce, non era affatto sola la povera Madre accanto al povero Figlio: v’era anche Giovanni. Non si vergognò del suo Amico, quando fu giustiziato come un delinquente, né temette per la sua propria vita, come gli altri Apostoli; la sua vita è Gesù, e per Lui morire adesso sarebbe un guadagno. Giovanni perseverò presso la Croce. Udì il martellare dei carnefici, udì le bestemmie dei nemici e udì pure quello, ch’era ancor più raccapricciante, il grido pieno di mistero: « Mio Dio, mio Dio, perché Mi hai abbandonato? », il grido di Colui, che pure era presso Iddio ed era anzi Iddio Lui stesso; Giovanni rimase accanto all’Amico Divino, abbandonato anche da Dio. Stava ancor là, assorto quasi in un’estasi di dolore e di amore, quando vennero i soldati e uno di loro « trapassò con la lancia il fianco » a Gesù, quel fianco, sul quale egli la sera prima aveva riposato; i suoi occhi, mortalmente tristi, privi di lacrime, videro chiaramente che dal Cuore trapassato « uscì subito sangue e acqua »; Giovanni, ch’è l’evangelista non solo della gloria di Gesù, ma anche del suo Cuore, giura, nel suo Vangelo, la verità di questa sua informazione: « Chi ha visto, ne è testimonio, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice la verità, affinché voi crediate »; poi s’allontana da quella striscia sottile e rossa, unico ornamento di quel pallido cadavere, e volge lo sguardo: al futuro e, come in una visione, scorge le folle, che « guarderanno in alto al Trafitto ». – L’amore di Giovanni seguì il Signore nel suo tramonto, come un ultimo raggio d’oro; Gesù solo sa quanto Gli tornò gradita, in quelle ore terrificanti, la fedeltà del suo amico; uno almeno era là, ed era in verità il più caro, era Giovanni, il fiore, la corona, il sugello degli altri. In quel momento il Cuore di Gesù s’aprì ancora una volta per donare: tanto povero ormai, da non possedere più nemmeno le vesti, regalò al suo amico l’ultimo possesso e il più prezioso, la Madre sua. « Quando Gesù vide che stavano ivi sua Madre e il discepolo, ch’Egli amava, disse alla Madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Dopo di che disse al discepolo: “Ecco tua Madre! ”. Da quell’ora il discepolo la prese in casa sua ». Chi potrebbe mai donare al suo amico qualche cosa di più della madre sua? e chi donare a sua madre di più del suo amico? I due amori, orbati dell’Amato, furono disposati insieme davanti alla croce per mezzo del Signore e nel Signore; Giovanni sarà sollecito di Maria e Maria di Giovanni; Maria non potrebbe meglio essere soccorsa che accanto a Giovanni e Giovanni non lo potrebbe essere meglio che accanto a Maria; si comprende bene che l’arte cristiana ami rappresentare il Calvario in questa sublime trinità d’amore: Gesù, Maria, Giovanni. E da Maria e Giovanni, stretti a Gesù sulla croce, s’aprono in direzione della cristianità visioni luminose ed eloquenti: Maria sarà sempre premurosa per i discepoli, che amano Gesù, e i discepoli, che amano Gesù, dovranno sempre prendere con sé anche Maria. – Il terzo grande giorno dell’amore per Giovanni fu il dì di Pasqua. È vero che le sacre relazioni non sanno nulla di speciali apparizioni del Risorto concesse a Giovanni, come per esempio a Pietro; ma appunto questo è mirabile, che la sua fede cioè di pasqua si sia aperta alla luce per forza di amore, prima di ogni apparizione, che ve lo costringesse. Quando la mattina di Pasqua Maria Maddalena, tutt’ansante e i capelli svolazzanti, gridò a « Simone Pietro e all’altro discepolo che Gesù amava: “Han portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l’abbian messo”. Pietro e l’altro discepolo uscirono e andarono al sepolcro. Correvano tutti e due, ma l’altro discepolo corse più svelto di Pietro e giunse prima al sepolcro ». Giovanni, più giovane, aveva le gambe più leste; ma non solo le gambe, più ancora il cuore lo rese più veloce di Pietro; pieno però di delicatezza, rispetta i diritti della sua preminenza e della sua età: « S’inchinò (soltanto) e vide i panni di lino giacere, ma non entrò ». Pietro riconosce obiettivamente e quasi ufficialmente il risultato dell’inchiesta, il sepolcro vuoto: « Vide giacere a terra i panni di lino e il sudario, ch’era posto sul suo capo; non stava però insieme con gli altri pannilini, ma a sé, ripiegato in un altro luogo ». Pietro vede e… riflette; Giovanni vede e… crede; « l’altro discepolo corse più svelto di Pietro… »; egli crede, sebbene ci assicuri esplicitamente che « non avevano ancor capita la Scrittura, ch’Egli doveva risorgere da morte ». Giovanni, il primo alla comunione e l’unico accanto alla Croce, fu pure il primo a credere il giorno di Pasqua; il suo amore lo fece avvantaggiare sempre sugli altri, persino su Pietro. Possiamo rilevare questo vantaggio dell’amore anche in un altro episodio pasquale, e cioè in occasione della seconda pesca miracolosa, detta pure « dimenticata », perché quel miracolo, omesso dagli altri Evangelisti, fu supplito solo da Giovanni. In quel giorno tutto si offriva come nella prima pesca miracolosa, quand’erano stati nella primavera del loro amore e della loro vocazione: il lago, i compagni e anche l’intera notte passata faticando inutilmente; ma al mattino un forestiero gridò loro dalla riva: « “Gettate le reti a destra della barca e prenderete”. La gettarono e non la potevan più ritirare per la moltitudine di pesci ». In quel momento fu di nuovo Giovanni, che riconobbe nel forestiero il Signore; sommesso ma ardente, lo bisbiglia a Pietro: « È il Signore ». Giovanni è il primo a riconoscere perché era il primo nell’amore. Questi rilievi giovano assai anche all’intelligenza della personalità e degli scritti di Giovanni. Dei suoi scritti scriveremo ampiamente in seguito; sono diversi da quelli dei Sinottici, più maestosi, più profondi e nelle loro sconfinate prospettive oltrepassano di molto il mondo sinottico; quello, che nei primi tre Evangelisti è talora appena accennato, in Giovanni è messo in luce viva e splendida. Per spiegare queste diversità, si possono addurre vari motivi: la scena riferita nel quarto Vangelo è differente; è differente il tempo, nel quale il Vangelo fu scritto; soprattutto si ricorre allo spirito d’aquila proprio al quarto Evangelista, che si vibrò al di là dei compagni d’apostolato. Tutte queste ragioni valgono a spiegare il problema; il segreto però del problema giovanneo sta più in fondo: Giovanni era il discepolo, che Gesù amava e che a sua volta amava Gesù più degli altri; perché fu l’amante, fu pure l’intelligente, poiché solo l’amante è l’intelligente più profondo; l’intelligenza, infatti, vede solo le qualità, l’amore scorge l’essenza; e solo chi dall’amante è tratto alla confidenza, conosce più degli altri. Tutti i discepoli amavano e Cristo li chiamò amici, perché « vi ho detto tutto quello, che ho udito dal Padre »; ma Giovanni li oltrepassò tutti in amore e quindi salì più in su di loro anche in cognizione. Qui sta l’ultima soluzione della questione giovannea. Egli, con l’occhio dell’amore, aveva riconosciuto in Gesù il Messia sin dal primo incontro con Lui; per questo nel suo Vangelo il Signore ci appare più chiaramente Messia e Figlio di Dio fin dal principio. Assetato com’era d’amore, Giovanni bevette le parole di Gesù, che quindi ritenne inobliabili sino all’età più avanzata. Nell’intimità dell’amore ascoltò il pulsare del Cuore del Maestro e nel dolore dell’amore Lo contemplò trafitto. Con l’ardore e il sangue e l’acqua di quel Cuore fluirono a lui anche le profonde cognizioni. « Cucurrit citius — Giovanni, il discepolo che Gesù amava, corse più svelto… ». Nella sua prima lettera scrisse la propria definizione: « Chi non ama Iddio, non Lo conosce ». Lo amassimo noi per conoscerLo! Lo amassimo di più per conoscerLo più profondamente! E non conoscessimo che Lui, per amarLo sempre più ardentemente!

IL COAPOSTOLO

Se confrontiamo fra di loro i due cataloghi degli Apostoli, che ci lasciò Luca nel suo Vangelo e negli Atti, avvertiamo subito che in quello del Vangelo Giovanni è ricordato solo al quarto posto, mentre negli Atti viene subito nel secondo, immediatamente dopo Pietro; è già un segno e una prova della crescente importanza di Giovanni nella Chiesa primitiva. A dir vero, gli Atti non danno di lui notizie dettagliate, come per Pietro e Paolo; Pietro sta nel proscenio illuminato; accanto a lui però si eleva silenzioso e grande e inseparabile Giovanni. La comunità dei credenti ammutoliva piena di venerazione, quando i due Grandi si avvicinavano, appena ieri semplici pescatori nel lago di Galilea, gettavano adesso insieme altre reti nell’alto mare dell’umanità, le reti per Cristo, che tutti e due ama si presentano quasi sempre insieme: Pietro con Giovanni e non con suo fratello Andrea; Giovanni con Pietro e non con suo fratello Giacomo o con un altro dei Dodici; ambedue camminano e operano e soffrono insieme. Alberto Durer, unendo insieme nel suo splendido quadro Giovanni e Pietro, non fa che ritrarre la realtà offerta dalla Scrittura. Giovanni opera insieme il miracolo sullo storpio dalla nascita: « Pietro, come pure Giovanni, lo fissarono in volto »; Giovanni beve insieme il primo calice della passione: « Posero le mani su Pietro e Giovanni e li fecero mettere in carcere »; Giovanni dice insieme, con tanta franchezza e grazia, la magnifica parola: « Non possiamo tacere quello che abbiamo udito e visto »; Giovanni s’accompagna a Pietro quando va in Samaria: « Imponevano loro le mani, ed essi ricevevano lo Spirito Santo ». È molto significativo che Pietro e Giovanni percorrano la vita della Chiesa primitiva in questa perfetta unione, perché erano l’Apostolo della roccia e il Discepolo che aveva riposato sul Cuore di Gesù; l’Apostolo dalle chiavi pesanti e l’Evangelista che ha per simbolo l’aquila; l’Apostolo, che aveva rinnegato il Signore e il Boanerges, che aveva agognato il primo posto. Pietro era grande e Giovanni era grande, ma, posti l’uno accanto all’altro, divennero tutti e due più grandi. Pietro, con l’aiuto di Giovanni, penetrò nelle profondità del Signore; Giovanni attraverso Pietro, entrò nelle sollecitudini del gregge; Pietro ebbe in Giovanni come espiare la colpa del suo rinnegamento; Giovanni ebbe in Pietro come espiare la colpa del suo orgoglio. Oh, se Pietro e Giovanni andassero ovunque insieme! quale benedizione sarebbe per il gregge e quale gloria ne verrebbe al Signore! L’ultima preghiera di Gesù ebbe per scopo proprio questa benefica intesa: « Fa che siano una cosa sola! Allora il mondo conoscerà che Tu Mi hai mandato e che li hai amati ». – Frattanto, verso l’anno 42-43, il coapostolo Giacomo, fratello naturale di Giovanni, cadde vittima della Spada di Erode, V’è stato chi, male interpretando la parola del Signore a Giacomo e a Giovanni: « Voi berrete (tutti e due) il mio calice », ha asserito che anche Giovanni cadde vittima di quella persecuzione; il che è evidentemente falso, perché, pur prescindendo dal fatto che l’informazione biblica non scrive una sillaba sulla morte di Giovanni insieme al fratello, il discepolo dell’amore compare nella Scrittura anche dopo l’uccisione di Giacomo. Probabilmente, quando Erode assassinò l’Apostolo, Giovanni, impegnato in uno dei suoi frequenti viaggi apostolici, si trovava assente da Gerusalemme. Mentr’era intento al suo ministero, venne a conoscenza della morte cruenta del fratello: Giacomo, suo fratello, quell’uomo pieno di vita e di forza e di fuoco, era già morto! Gli si ripresentarono i ricordi della giovinezza: la casa lontana dei genitori, il lago azzurro e tutte quelle sere, quand’essi avean sognato nel profondo silenzio, sotto il chiaror delle stelle. Giovanni pensò a sua madre Salome; in quel momento piangeva certamente, la povera donna! Il pensiero corse pure al padre Zebedeo, rimasto solo; in quell’ora avrà guardato stordito al di là delle acque, lontano lontano, perché le vie del Signore non sono le nostre vie e i suoi pensieri non sono i nostri. Ma poi Giovanni si scosse e risolvette: Giacomo è morto! Lui, Giovanni, lavorerà per tutti e due! Adesso sapeva che cosa vuol dire il « calice », che nel suo impeto giovanile aveva chiesto al Signore, insieme con Giacomo, di poter bere; egli pure berrà questo calice, quando, dove e come il Signore vorrà. – La Scrittura Santa ricorda anche un altro Apostolo, che in quel torno di tempo si trova vicino a Giovanni, ed è Paolo. S’incontrarono forse la prima volta nel Concilio apostolico di Gerusalemme nell’anno 49. Gli Atti degli Apostoli veramente non annotano nessuno speciale apporto di Giovanni in quella riunione; poiché aveva parlato Pietro, egli non aveva nulla da aggiungere; Paolo invece nella sua lettera ai Galati ricorda che anche Giovanni consentì esplicitamente al suo modo di vedere: « Giacomo, Kefas e Giovanni, ch’erano ritenuti quali colonne, porsero a me e a Barnaba la mano in segno di società ». Giovanni e Paolo si danno la mano! Scena veramente degna d’un artista! Quanto son diversi fra loro Giovanni e Paolo per origine, per disposizioni interiori e per vita passata! Giovanni è il discepolo, che Gesù amava, Paolo, il discepolo, cui Gesù gridò: « Perché Mi perseguiti? »; Giovanni il mistico profondo, Paolo lo sconvolgitore del mondo. Eppure, le loro mani stanno bene assai l’una nell’altra, perché tutti e due sono un’unica cosa nell’infocato amore per Cristo, sono anzi simili, e in modo sorprendente, anche nella loro spiritualità. I pensieri di tutti e due si aggirano intorno a Cristo così elevati, ch’è difficile dire quale dei due, se Giovanni o Paolo, sia salito più in alto; sono aquile tutti e due. Spesso abbiamo l’impressione che l’uno sia come l’eco vigorosa dell’altro. Giovanni esulta per il Verbo divino: « Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di quello ch’è fatto »; e Paolo gli grida in risposta: « Egli è l’immagine dell’invisibile Iddio, il Primogenito di tutta la creazione. In Lui tutto è stato fatto nel cielo e sulla terra: le cose visibili e invisibili, Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutto è stato creato per mezzo di Lui. Egli sta in capo a tutto. Tutto ha la sua consistenza in Lui ». Che accordo signorile udiamo qui dalle due campane più gravi! Si è molto parlato della teologia giovannea e di quella paolina, e se ne parlerà ancora; ma, in questo argomento, bisognerà tener sempre presente che Giovanni e Paolo non sono avversari o contrari nemmeno nella loro teologia, sono invece fratelli e banditori d’una stessa verità, sono due campane, che, in oscillazione profonda e armonica, anche se diversa, suonano all’umanità l’identica eterna domenica, che è Cristo. Oh, Giovanni e Paolo, che si stringono la mano per Cristo e in Cristo! – A conclusione di questo capitolo dobbiamo aggiungere una cosa ancor più cara: Maria e Giovanni. Leggenda ed arte intessono, a questi nomi, i più soavi idilli; ed è certo che Giovanni provvide a Maria come solo un Discepolo dell’amore poteva provvedere; Maria però, disinteressata e grande, era sollecita nel declinare le delicate attenzioni di Giovanni per se stessa € le faceva volgere a vantaggio del gregge di Cristo; non era una signora, che pretendesse d’essere circondata e servita; Lei si riteneva sempre « la schiava del Signore », che nulla conosce di più sublime e di più amabile del compiersi della parola di Dio. Secondo la testimonianza della Scrittura, Giovanni era spesso assente da Gerusalemme; quando Paolo, ad esempio, ascese a Gerusalemme la prima volta, non vi incontrò degli Apostoli che Pietro e Giacomo; può essere che anche il viaggio apostolico in Samaria abbia trattenuto Giovanni lontano dalla città parecchi mesi; egli non è ricordato nemmeno in occasione dell’ultimo viaggio di Paolo a Gerusalemme. Ora non si può pensare che nelle sue faticose peregrinazioni apostoliche l’Apostolo prendesse con sé Maria, ch’era donna inoltrata negli anni; Maria rimase a Gerusalemme e fu di nuovo sola, come un tempo, laggiù a Nazareth, prima che venisse a Lei l’Angelo; come aveva consentito che se n’andasse da Lei il Figlio suo per correre le vie degli uomini, generosa, dolorosa e gioiosa, così non frappose nemmeno la più sommessa preghiera quando si trattò dell’apostolato di Giovanni; no, egli deve andare nel mondo e sempre più avanzare, come gli ha ordinato il Figlio di Lei e l’Amico di lui. – È abbastanza sicuro che Maria morì a Gerusalemme. Di un suo soggiorno a Efeso, dove Ella avrebbe passati i suoi ultimi anni di vita, si fa parola soltanto dal secolo decimoterzo in poi. Un tale soggiorno veramente non è impossibile, è però improbabile; mancano a questo riguardo notizie sicure; gli antichi Padri della Chiesa, che spesso ricordano il sepolcro a Efeso dell’apostolo Giovanni, non accennano mai che ivi ci fosse un sepolcro di Maria. (Nel 1946 un operaio arabo, lavorando in una cantina di Gerusalemme, fece una scoperta del massimo interesse e di straordinaria importanza: immediatamente dirimpetto al sepolcro, nel quale, secondo la tradizione, era stata sepolta Maria, fu scoperto un corridoio che conduceva a una cripta gigantesca, la quale risultò essere un’antica chiesa in onore di Maria. Così fu confermata la tradizione, secondo la quale la Beatissima Vergine morì e fu sepolta a Gerusalemme e non a Efeso, come vorrebbero certe rivelazioni private (Schweizerische Kirchenzeitung, 31 ottobre 1946). Giovanni, accompagnato dalla benedizione di Maria, uscì nel mondo per conquistarlo a Cristo. E chi potrebbe immaginare quale messe copiosa sia maturata nei campi apostolici di Giovanni, ch’erano esposti ai raggi silenziosi degli occhi benedicenti e morenti di Maria!

IL PRESBITERO

Dopo la menzione di Giovanni, fatta da Paolo nella lettera ai Galati, in occasione del Concilio apostolico nell’anno 49; di questo grande Apostolo non v’è più traccia nella Sacra Scrittura per più decenni; soltanto nell’Apocalisse egli torna alla luce del dato biblico; lo troviamo a Patmos, una piccola isola del Mare Egeo, che dista da Efeso forse cento chilometri; Giovanni stesso ci indica questo luogo nella visione introduttoria dell’Apocalisse: « Io Giovanni… fui nell’isola di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù ». Frattanto questa lacuna biblica per più di quarant’anni della vita dell’Apostolo è colmata da informazioni sicure della tradizione ecclesiastica, secondo la quale egli scelse come suo campo di lavoro l’Asia Minore con sede a Efeso, donde resse, qual pontefice e capo spirituale, le chiese circostanti. Efeso era la città più importante dell’Asia Minore e forse era fin d’allora la residenza del proconsole della provincia romana dell’Asia. La felice ubicazione sul Caistro, fiume navigabile, non lungi dalla sua foce nel Mare Egeo, e insieme nel punto d’incontro di due strade romane, faceva di Efeso un centro anche per gli affari e il commercio. Era rinomata anche per le arti, ma insieme era pure sede della superstizione e del culto immorale della dea Artemide o Diana, il cui tempio era annoverato fra le antiche meraviglie del mondo. E nondimeno l’elezione della grazia cadde precisamente su questa città. Verso l’anno 53, durante il suo secondo viaggio apostolico, Paolo, che intuiva l’avvenire, fece visita a questa importante città dell’Oriente quasi per averne una prima informazione”; l’anno seguente invece vi si stabilì e vi lavorò fino al 57 con sì grande successo, che la popolazione ancor pagana, sobillata dall’argentario Demetrio, mosse all’assalto contro il Cristianesimo e contro Paolo con « un violento tumulto »; quel Demetrio infatti, che aveva la produzione di statue di Diana, s’era accorto dell’efficacia della predicazione di Paolo a danno della sua arte. Paolo tuttavia diresse spiritualmente la comunità di Efeso anche dopo il suo congedo e sino alla sua morte nel 67, valendosi del suo discepolo prediletto Timoteo, e alla stessa fece l’onore d’una sua dotta lettera, dettata durante la sua cattività a Roma, la città cosmopolita dell’Occidente. – Da questi dati biblici intorno all’attività di Paolo a Efeso si possono dedurre delle conclusioni certe anche per l’opera di Giovanni nella stessa città. Egli non dovette reggerla prima della morte di Paolo nel 67; è una conseguenza del principio paolino di « non annunziare il Vangelo là, dove il Nome di Cristo è già conosciuto »; d’altra parte egli dovette lasciare definitivamente la Palestina solo poco prima dell’inizio della guerra giudaica nel 67, attenendosi alla parola del Signore: « Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua rovina è vicina », e si trasferì ad Efeso, quando e perché essa, dopo la morte di Paolo, era spiritualmente orfana. Circa questo soggiorno di Giovanni ad Efeso sono stati mossi dei dubbi, come per quello del suo amico e compagno di apostolato Pietro a Roma. La questione non è senza importanza, perché ad essa è strettamente legata l’altra, dell’autenticità del quarto Vangelo. Il dubbio si riallaccia a un detto dell’antico Papia (130 c.), che dell’Apostolo Giovanni fu pure uditore; egli avrebbe detto che « Giovanni il teologo e suo fratello Giacomo furono uccisi dai Giudei »; ma, quand’anche queste parole siano state conservate fedelmente da Filippo di Side, del secolo quinto — vi si oppongono serie considerazioni — , esse non escludono in alcun modo un soggiorno del nostro Apostolo ad Efeso; nello stesso passo infatti Papia attesta pure d’averlo visto lui personalmente, quando dimorava a Efeso al tempo dell’imperatore Nerva (96-98); ci troviamo dunque dinanzi a un fatto, che non si può conciliare con la morte di Giovanni nell’anno 42, insieme con suo fratello Giacomo. Ma a questa testimonianza se ne aggiungono altre del secondo secolo, che sono d’altrettanta importanza. Il martire Giustino, quarant’anni circa dopo la morte dell’apostolo Giovanni, scrive: « Da noi — a Efeso, dove Giustino difese la verità del Cristianesimo contro il giudeo Trifone — vi fu anche un uomo di nome Giovanni, uno degli Apostoli di Cristo, che vaticinò le rivelazioni a lui fatte ». Veneranda e misteriosa, per così dire, è pure la testimonianza di Policrate, Vescovo di Efeso verso il 190, data al Papa Vittore I: « Giovanni, che posò sul petto del Signore, e portò la benda — il segno del potere pontificale —, sacerdote del Signore, martire e dottore » era sepolto a Efeso. Anche Ireneo, Vescovo di Lione, verso l’anno 202 assicura ripetutamente che « Giovanni, il discepolo del Signore, che aveva riposato sul Cuore di Gesù, pubblicò un Vangelo, quando dimorava ad Efeso »; e la sua testimonianza è tanto più preziosa, in quanto risale al padre spirituale di Ireneo, a Policarpo, che morì nel 156 ed era stato costituito Vescovo di Smirne dallo stesso Giovanni. Alla testimonianza delle parole accede la muta testimonianza delle rovine d’un’immensa chiesa dedicata a Giovanni nel luogo, ove un giorno sorgeva la città di Efeso; Efeso infatti, città un giorno tanto grande e orgogliosa, è oggi distrutta e abbandonata; ma il minuscolo e misero villaggio, che s’è stabilito in quella contrada, col suo nome accenna ancor oggi a Giovanni: Aya-Soluk = la città del Santo Teologo. – E ora dobbiamo chiarire una seconda questione, se cioè con l’Apostolo Giovanni e circa lo stesso tempo abbia lavorato a Efeso anche un altro Giovanni, il « presbitero Giovanni ». L’ipotesi d’un « presbitero Giovanni », distinto dall’Apostolo, s’appoggia di nuovo a un testo di Papia sopra ricordato. Questi di fatto confessa quanto gli stesse a cuore di udire le relazioni dei « Presbiteri », letteralmente « dei vecchi », « degli anziani », e con questo termine intende designare probabilmente gli Apostoli stessi: « Se in qualche luogo giungeva uno, che fosse stato in relazione con i presbiteri, lo ricercavo premurosamente dei discorsi dei presbiteri, che cosa avesse detto Andrea, che cosa Pietro, che cosa Filippo, che cosa Tommaso, che cosa Giacomo, che cosa Giovanni, che cosa Matteo o un altro dei discepoli del Signore, che cosa dicessero Aristione e il presbitero Giodiscepoli del Signore ». Giovanni in questo testo è ricordato due volte, la prima fra coloro che in passato « avevano detto », la seconda fra coloro che nel presente « dicevano »: « che cosa Aristione e il presbitero Giovanni dicono »; e tutte e due le volte può essere che si tratti dell’Apostolo, dapprima addotto con gli Apostoli già rimpatriati, poi con i testi ancor viventi; l’una e l’altra volta il testo lo enumera fra « i Presbiteri » e « i Discepoli del Signore ». In realtà nessun scrittore dei primi due secoli conosce un « presbitero Giovanni » diverso dall’apostolo Giovanni; il vescovo Policrate, nel suo scritto inviato a Papa Vittore I verso il 190, enumera gli uomini eminenti della chiesa dell’Asia Minore, ma non ricorda questo « presbitero Giovanni », mentre avrebbe dovuto farlo se fosse esistito, perché sarebbe pur stato un dottore di molto credito. Il primo a distinguere due Giovanni fu Dionisio, patriarca di Alessandria, verso l’anno 250; dopo di lui, nel secolo quarto fece la stessa distinzione lo storico ecclesiastico, non sempre del resto sicuro, Eusebio, che fu tratto in errore dalla sua avversione per l’Apocalisse. Ma « né Eusebio né alcuno dei suoi successori ha potuto dimostrare l’esistenza d’un presbitero Giovanni distinto dall’Apostolo Giovanni, e l’esistenza fortuita, sincrona di due discepoli di Gesù di nome Giovanni in Asia resta del tutto esclusa da Papia, come da tutta la restante tradizione. Il presbitero Giovanni è assolutamente un aborto della insufficienza critica e dell’esegesi difettosa di Eusebio »; il « presbitero » Giovanni è l’Apostolo Giovanni. Questa designazione di « presbitero » però è tanto significativa per l’Apostolo Giovanni. Letteralmente vuol dire « il Vecchio », « l’anziano »; ora nella sua seconda e terza lettera si presenta egli stesso come « Anziano ». « L’Anziano alla Signora eletta e ai suoi figli, ch’io amo in verità ». « L’Anziano al diletto Gaio, ch’io amo in verità ». È degno di nota come nell’arte orientale, creata dalla tradizione ecclesiastica, Giovanni apparisca come « Anziano », in opposizione all’arte dell’Occidente, che, sotto l’influsso del Vangelo, lo rappresenta di preferenza come « il più giovane ». Egli era stato « il più giovane » una volta; ma poi i decenni l’avevano incanutito ed era divenuto « Anziano »; suo fratello Giacomo era tornato in patria; così pure Andrea, col quale aveva vissuta « la decima ora », e altrettanto il suo amico Pietro; tutti tornati a casa, vicini al Signore; solo lui, proprio lui restava ancora, come un dimenticato dalla morte; è comprensibile che l’interno anelito sul finire dell’Apocalisse sia esploso in quel grido: « Vieni, Signore Gesù! »; e il Signore gli promise: « Io vengo… presto » su Giovanni dovette pazientare ancora un poco, perché alti compiti lo attendevano; come « Anziano », è il patriarca delle chiese dell’Asia Minore, il padre dei Vescovi, il custode della verità, il banditore delle ultime parole. Questa eminente e solitaria grandezza del « presbitero » Giovanni è messa in luce dall’introduzione dell’Apocalisse: « Quanto vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette comunità dell’Asia: a Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea ». A quel modo che la suprema vetta nevosa dispare agli ultimi rossi bagliori della sera, mentre tutte le altre cime sono già scomparse, così Giovanni, proprio Giovanni doveva inviare la luce e l’amore dell’età apostolica agli albori del secolo seguente.

IL VEGGENTE

Il vecchio Giovanni sedette solitario sulle coste dell’isola di Patmos; i suoi occhi stanchi cercavano le lontane regioni, ma il mare gagliardo gli gettava contro le onde eterne. L’imperatore Domiziano (81-96) aveva relegato l’ultimo degli Apostoli in questa piccola isola delle Sporadi, nel Dodecanneso settentrionale, di soli quaranta chilometri quadrati di superficie, che forse offriva ricetto anche ai pirati. Dalla fine del secolo undecimo si eleva sulla scoscesa cima meridionale dell’isola un monastero, dedicato al veggente Giovanni, che quivi, sulla soglia di due secoli, sulla soglia anzi fra il tempo e l’eternità, previde « quello che accadrà presto »; sul pendio del monte si fa vedere ancor oggi la caverna, dove Giovanni avrebbe scritte le sue rivelazioni. – Per noi resterà sempre un mistero il fatto che Iddio abbandoni alla prepotenza dei ribaldi i suoi servi e persino quelli, che Gli sono così cari, da permettere loro di riposare sul suo Cuore, quasi non si curasse di loro. Giovanni-Domiziano! Nelle sue biografie degli imperatori, Svetonio tratteggia la figura di Domiziano col seguente giudizio: « Si mostrò (al principio del suo governo) come un miscuglio in proporzioni uguali di vizi e di virtù, finché alla fine storse in vizi anche le virtù. Contro la sua indole naturale, fu per necessità rapace e per paura sanguinario quanto è lecito pensare. La sua crudeltà non era solo spaventosamente grande, ma anche astuta e inopinata. Non v’era segno più certo d’un esito crudele che la mitezza del suo dire all’inizio ». Svetonio ci fa pure sapere perché anche i Cristiani, che da principio erano tollerati, incapparono poi nel bersaglio di quella tigre imperiale. « Il diritto delle imposte sui Giudei fu perseguito in modo squisitamente duro. Presso il fisco dello stato furono deferiti tanto coloro che vivevano alla maniera giudaica, senza che si professassero giudei (i Cristiani), come anche coloro, che, occultando la loro origine, avevano tentato di sottrarsi al pagamento delle tasse imposte al loro popolo ». Fu questa l’occasione, di cui profittò l’imperatore negli ultimi anni del suo governo per muovere la seconda persecuzione contro i Cristiani, della quale fu vittima anche il vecchio venerando Giovanni. Domiziano, tanto megalomane da chiamarsi « Signore e Dio », e tanto briccone da sollazzarsi un’ora ogni giorno nell’infilzare mosche, strappò all’amata comunità dei credenti di Efeso l’Evangelista del Verbo divino e lo confinò nella sperduta isola di Patmos. Spettacolo quanto triste altrettanto grandioso! « Nell’isola di Patmos a causa della testimonianza di Gesù », si presenta nell’Apocalisse Giovanni stesso. Tertulliano, scrittore della Chiesa morto dopo il 220, è il primo a comunicarci la notizia che Giovanni, a del suo esilio, fu immerso a Roma in una caldaia d’olio bollente, senza tuttavia riportarne danno; e la Chiesa romana celebra il ricordo di questo martirio il giorno sei maggio; le fonti greche però non ne sanno nulla, e l’informazione stessa di Tertulliano per molti motivi è dubbia. – L’Apocalisse, che Giovanni scrisse nella provvidenziale solitudine di Patmos, mentre faceva personale esperienza della persecuzione a causa di Cristo — « Io, Giovanni, vostro fratello e compartecipe nella tribolazione » —, è il libro profetico del Nuovo Testamento, ispirato a nostra consolazione. L’Apostolo lo dedicò principalmente alla Chiesa del suo tempo, che realmente abbisognava di conforto e di irrobustimento, e anche di esortazione e ammonizione. Perché sul finire del primo secolo la giovane Chiesa era sbattuta dalle tempeste; la persecuzione dell’imperatore, l’ostilità dei pagani, l’odio dei Giudei infuriavano contro di lei, e ancor più pericolose la minacciavano le false dottrine e i vizi serpeggianti fra le proprie file, come l’eresia dei Cerintiani e dei Nicolaiti. Possiamo intravvedere quanto fossero preoccupanti la stanchezza e lo scoraggiamento dei buoni, ascoltando il lamento, che leggiamo nel Santo Libro, « delle anime sotto l’altare, ch’erano state uccise a causa della parola di Dio e della testimonianza, che avevano resa. Esse gridavano a voce alta: “Santo e verace Signore, sino a quando non giudichi e non vendichi il nostro sangue sugli abitanti della terra?” ». Giovanni allora consola i fratelli trepidanti del suo tempo; solleva i veli del prossimo futuro e fa vedere la vittoria di Cristo sopra l’onnipossente regno dei Romani. – Ecco perché l’Apocalisse abbonda di immagini e di allusioni all’impero romano del tempo; i contemporanei dovettero pensare subito alla Roma sita sui sette colli, quando lessero: « Vidi ascendere dal mare una bestia, che aveva dieci corna e sette teste; le sette teste sono i sette monti. Sulle sue corna portava dieci corone e sulle sue teste nomi blasfemi… Il dragone diede ad essa la sua forza, il suo trono e grande potenza. Tutto il mondo, preso d’ammirazione, seguiva la bestia e adorava il dragone, perché aveva comunicata la potenza alla bestia ». Parimenti non dovette tornar difficile per le comunità cristiane del tempo indovinare chi Giovanni intendesse con l’« altra bestia »: « Aveva due corna come un montone e parlava come un dragone. Essa esercita tutta la potenza della prima bestia sotto i suoi occhi e porta la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia ». Si trattava del culto idolatrico dell’imperatore romano, ch’era il compendio e la testa di Roma, la prima bestia, culto introdotto dall’Oriente ed elevato a religione dello stato. Altrettanto ovvio era per i primi Cristiani anche il confronto di Roma con « Babilonia, la grande meretrice, che siede su molte acque, con la quale i re della terra hanno fornicato »; già Pietro nella sua lettera aveva chiamata Roma « Babilonia ». Lo sguardo però del veggente Giovanni oltrepassa il prossimo futuro e si spinge a tutta la lunga teoria dei secoli della storia della Chiesa; nelle pene e nelle tribolazioni delle sette comunità dell’Asia Minore gli è rivelata la sorte di tutti i tempi cristiani; la lotta, che la giovane Chiesa sostenne con l’impero romano, è insieme simbolo dell’eterna guerra, che il dragone e le sue due bestie combattono con la Chiesa lungo tutti i « mille anni », che intercorrono fra la prima e la seconda venuta di Cristo. « Il dragone montò sulle furie contro la donna e andò per muovere guerra col resto dei suoi figli, che osservano i comandamenti di Dio e restano fermi pella testimonianza di Gesù ». Sarà però sempre compito difficile trascegliere dall’Apocalisse dei dettagli, che si riferiscano con certezza ad eventi precisi dei « mille anni » della storia cristiana; bisognerà contentarsi delle grandi prospettive svelate da Giovanni: il demonio si accamperà sempre contro il regno di Dio; le due bestie, nelle quali si possono vedere rappresentati a buon diritto il potere statale ateo e le scienze atee, sì metteranno in tutti i tempi a servizio del dragone; tuttavia, coloro che non adorano la bestia e la sua immagine e che non portano sulla mano e in fronte il suo segno, otterranno sempre con Cristo il dominio lungo tutti i mille anni”. L’Apocalisse è quindi una grandiosa estensione e spiegazione di quella parola del Vangelo, rivolta da Gesù a Pietro: « Le porte dell’inferno non prevarranno ». Con questa consolazione l’ultimo degli Apostoli avvia la cristianità al faticoso pellegrinaggio attraverso i millenni, sino alla seconda venuta di Cristo. Nei capitoli conclusivi, quando Giovanni finalmente passa a dire dell’ultimo tempo, le sue espressioni sono di nuovo più intelligibili e ancor più terrificanti: « Quando i mille anni saran passati, satana sarà sciolto nuovamente dal suo carcere. S’incamminerà allora per sedurre i popoli ai quattro angoli della terra e per adunarli per la battaglia … . Se ne vanno per il vasto mondo e circondano l’accampamento dei santi e la città diletta. Ma dal cielo cade fuoco e li divora. Il demonio che li sedusse è gettato nella pozza di fuoco e di zolfo, dove son pure la bestia e il falso profeta » . – Non è lecito leggere troppo fra le righe nell’Apocalisse, ma neppure leggervi troppo poco. Il popolo semplice, allettato dal titolo del libro « Apocalisse = rivelazione, manifestazione misteriosa », ama applicare i dati del libro a tempi determinati e anzitutto ai propri; una spiegazione però, che in esso voglia vedere indicati singoli eventi o periodi della storia della Chiesa o esatte particolarità — per esempio, nel numero 6661 —, sarà sempre fantastica. D’altra parte non attribuiremmo tutto il suo significato a questo libro, che è l’unico libro profetico del Nuovo Testamento, se in esso non volessimo scorgere altro che una rappresentazione della lotta fluttuante fra Cristo e satana; Giovanni non voleva presentare soltanto delle supposizioni, dei presagi e delle descrizioni, ma intendeva consegnare delle reali rivelazioni specialmente alle comunità cristiane tribolate del suo tempo e alla generazione spaventosamente minacciata della fine dei tempi. In una lingua, che ricorda i grandi profeti dell’Antico Testamento Daniele ed Ezechiele, con immagini sempre nuove e inaudite, che arrestano il respiro, Giovanni prevede e predice alla sua generazione e all’ultima e a ogni generazione cristiana « quello ch’è presente e quello che avverrà poi ». L’Apocalisse non è libro della consolazione, perché neghi la tragicità della terrena esistenza o la sminuisca quasi fosse una bagatella; al contrario, non v’è altro libro al mondo che enumeri così spietatamente gli orrori, che imperverseranno sull’umanità; su di questa vengono aperti sette sigilli del raccapriccio, vengono suonate sette trombe del terrore: « Guai, guai agli abitanti della terra a motivo degli squilli di tromba! »; su di essa sono effuse sette coppe dell’ira. E poi la cosa più terrificante: « Il demonio (stesso) è sceso a voi in violento furore. Egli sa quanto sia corto il suo tempo. Guai alla terra e al mare! ». Non dunque un soave idillio né alcuna irreale fantasia è l’argomento dell’Apocalisse di Giovanni, bensì la spaventosa realtà della storia del mondo, vista in sintesi, e che nell’acme del furore toccherà l’inimmaginabile caos; persino l’atrio esterno del Santuario è dato in balia ai pagani e da essi viene calpestato; solo la vita cristiana, ch’è all’interno resta ancora sottratta ai delittuosi assalti. – Eppure il libro dell’Apocalisse è percorso dall’esultanza d’un imperturbabile ottimismo; poiché, al di sopra di tutti i dolori e le doglie della terra, Giovanni, vede il trono di Dio circonfuso di tranquilla maestà. Dalla solitaria Patmos, balbettando e chiedendo soccorso alle parole degli antichi Profeti, il Veggente parla di Colui, che nessun occhio ha ancor visto e nessun orecchio ha udito: « Caddi subito in estasi, ed ecco un trono stava in Cielo e sul trono sedeva Uno. Colui che sedeva su di esso era simile a una pietra di diaspro e di sardio. Circondava il trono un’iride, che aveva l’aspetto d’uno smeraldo. Intorno al trono stavano altri ventiquattro troni; sui troni sedevano ventiquattro seniori in bianche vesti e corone d’oro sul loro capo. Dal trono procedevano lampi e rumorosi tuoni. Dinanzi al trono ardevano sette lampade; sono i sette spiriti di Dio. Dinanzi al trono v’era qualcosa come un mare di cristallo. In mezzo, dinanzi al trono e intorno al trono si trovavano quattro esseri viventi, pieni d’occhi dinanzi e di dietro… Questi cantavano notte e giorno senza interruzione: ”Santo, santo, santo è il Signore, l’onnipotente Iddio, che era, che è e che verrà!” ». Mentre Giovanni passa a contemplare gli orrori della terra, è assorto in questa radiosa visione; i raccapriccianti eventi del mondo, che vengono poi, sono da quella illuminati; Iddio, il Creatore e l’unico Signore del mondo, troneggia silenzioso, in attesa, nonostante tutto, sopra tutto. Ma v’è anche di più! Iddio non se ne sta a crapulare nelle lontane e solitarie beatitudini del cielo, disinteressato delle rovine della terra; non è solo al di sopra di ogni evento, ma anche In ogni evento. Egli ha affidato all’Agnello i setti sigilli chiusi, le sette trombe e le sette coppe dell’ira. « E io vidi che in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi e in mezzo ai seniori stava un Agnello come sgozzato, con sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, inviati a tutta la terra. Ed egli venne e prese (il libro con i sette sigilli) dalla destra di Colui, che siede sul trono. E quand’ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i ventiquattro seniori si prostrarono dinanzi all’Agnello, tutti con un’arpa e con coppe d’oro piene di profumi, che sono le preghiere dei Santi. E cantavano un cantico nuovo: “Degno sei Tu, o Signore, di prendere il libro e di aprire i suoi sigilli. Poiché Tu sei stato sgozzato e col tuo Sangue ci hai comprato” ». – La figura di Cristo nell’Apocalisse è la più sublime di tutto il Nuovo Testamento, essa illumina persino quella del quarto Vangelo e ci fornisce così anche una prova a favore dell’intrinseca credibilità di questo libro, del quale diremo presto. Giovanni nel suo Vangelo ha scritte le rivelazioni di Gesù, quelle però di quaggiù; nell’Apocalisse invece egli Lo contempla nello splendore sconfinato dell’al di là: « Io vidi sette candelabri d’oro e in mezzo ai candelabri la figura d’un figliolo d’uomo. Portava un mantello ondeggiante e intorno al petto una fascia d’oro. Il suo capo e i suoi capelli eran bianchi come candida lana, i suoi occhi come fiamme di fuoco, e i suoi piedi come bronzo arroventato nella fornace, la sua voce come il rumore di acque impetuose. Nella sua destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada affilata, a due tagli. Il suo volto splendeva come il sole ». Questo Gesù soggiogherà il demonio e quest’Agnello vincerà il dragone. L’Apocalisse, dopo aver esposto tutti gli orrori della storia, si sperde nell’Alleluja del Cielo trionfante. La grande Babilonia, la Roma di Nerone e di Domiziano, cadrà e lo stesso satana durante i « mille anni » della storia cristiana sarà represso e messo in ceppi; che se va raccogliendo tutte le energie per sferrare l’ultimo e più spaventoso assalto, sarà anche però confermata la sua irrevocabile rovina. « È gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono pure la bestia e il falso profeta, e giorno e notte saranno tormentati per tutta l’eternità ». E poi dinanzi agli sguardi estasiati del veggente Giovanni salgono « il nuovo cielo e la nuova terra », e noi vorremmo piangere, vedendo l’immensa felicità, che ci attende dopo tanta tribolazione. Nessuno mai più di Giovanni, negli ultimi due capitoli dell’Apocalisse, ha scritto meravigliosamente del Cielo. « Il primo cielo e la prima terra sono passati, e anche il mare non è più — il mare, in mezzo al quale l’Apostolo sedeva esule e desioso! —. Io vidi la città santa, la nuova Gerusalemme discendere dal Cielo da presso Dio. Era ornata quale una sposa, che s’è abbigliata per il suo sposo. Dal trono udii una gran voce che diceva: ’”Ecco la tenda di Dio fra gli uomini. Egli abiterà ‘presso di loro. Essi saranno il suo popolo, ed Egli, Iddio, sarà presso di loro. Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più morte, non lutto, non lamento e non più dolore. Perché quello ch’era un tempo è passato”. Colui, che sedeva sul trono, disse: “Ecco, faccio tutto nuovo” » È questa la consolazione dell’Apocalisse, di questo libro misterioso, l’ultimo del Nuovo Testamento, che la Provvidenza ha regalato alla cristianità, perché lo porti con sé come viatico lungo i millenni, sino alla seconda venuta di Cristo. Nonostante tutti i delitti, le persecuzioni e le seduzioni, Iddio è sopra tutto, è anzi in tutto; nemmeno il dragone e la bestia possono oltrepassare i confini loro assegnati da Dio e vengono ingaggiati per l’attuazione di disegni, che sono oscuri ma altrettanto sublimi. E anche se in questo tempo del mondo il bene e il male si trovano apparentemente indistinti sotto i sigilli degli eventi, l’occhio di Dio però ha notato già i fedeli con segno particolare: « Non recate danno alla terra e al mare e alle piante, finché non abbiamo contrassegnati i servi del Dio nostro con un sigillo sulla loro fronte ». Il nostro tempo è veramente apocalittico; saremmo tentati di pensare che in realtà « il satana sia stato sciolto di nuovo per sedurre i popoli ai quattro angoli della terra e per adunarli a battaglia »; faremo dunque tanto bene a salvarci dall’orrore e dalla malvagità, che ci circondano, poggiando sul solido terreno di questo libro consolante. Esso non è stato scritto meno per noi che per le comunità cristiane oppresse dell’Asia Minore sul finire del primo secolo: « Non sigillare le parole profetiche di questo libro! Perché il tempo è vicino. Il malfattore faccia il male ancor più e l’impudico ancor più l’impudicizia. Ma il giusto agisca ancor più giustamente e il santo ancor più si santifichi. Ecco, Io vengo presto e con Me la mia mercede per compensare ciascuno secondo il suo operato ».

L’EVANGELISTA