C.— LE CONCEZIONI DELL’ANTICO ORIENTE

40. — Una rassegna delle concezioni dell’antico Oriente, portando il lettore a rintracciare eventuali affinità o divergenze di concetto o di linguaggio, lo mette in grado di meglio valutare il testo sacro, inquadrato nell’ambiente in cui vide la luce e di fissarne con maggior esattezza il genere letterario. Dovunque gli uomini hanno portato la loro riflessione sulle tristi condizioni della vita umana, si sono posti due domande: « È sempre stato così? Perché è così? ». Alla prima di queste due domande rispondono le tradizioni di un’era primitiva di felicità, di cui è classico esempio l’età dell’oro descritta da Esiodo ne « Le opere e i giorni » (vv.109-126). Anche alcuni documenti dell’antico Oriente parlano di una età remota in cui la vita era diversa da quella attuale, senza tuttavia presentarla come particolarmente felice e desiderabile:

« In Dilmun il corvo non ancora gracchiava,

il nibbio non emetteva il suo grido.

Il leone non colpiva a morte,

lo sciacallo non rapiva gli agnelli…

L’occhio malato non diceva: io sono un occhio malato,

il capo malato non diceva: io sono un capo malato…

L’ispettore dei canali non ancora comandava di dragare,

il sorvegliante non ancora si aggirava nel suo distretto.

Il potente non imponeva lavori gravosi,

nel distretto della città non risuonavano grida di lamento »

(G. RINALDI, Il mito sumerico di « Enki e Ninhursag in Dilmum », e Gen. 2-3, Scuola Catt. 76 (1948) 36-50. — M. WITZEL, Texte zum Studium Sumerischer Tempel und Kultzentren, Roma, 1932, 9-11).

Precisamente queste espressioni del poema sumerico En-eba-am possono indurre il lettore a credere che vi si tratti di una specie di paradiso terrestre. In realtà il senso di questo e simili testi è ben diverso: è la quiete uniforme e sterile di una vita senza civiltà. È segnalata l’assenza di alcuni inconvenienti della civiltà, per descrivere la non esistenza della civiltà stessa, la quale dal contesto (Cfr. il poema sulla fondazione di Eridu, ibid. p. 38 ss.) è presentata come dono divino e sommamente desiderabile. Dunque nessuna vera età dell’oro è segnalata nei documenti più vicini alla letteratura israelitica. Quanto alla seconda delle domande surriferite « Perché è così?» il pensiero babilonese non ha che una risposta: «Gli dei hanno voluto così: il destino dell’uomo è ineluttabile ». Una nebbia triste di pessimismo avvolge tutta la concezione babilonese sul destino dell’uomo. – C’è tutto un poema che sembra destinato principalmente a tradurre in forma plastica l’aspirazione dell’uomo verso una vita che non finisca mai, è il famoso poema di Ghilgamesh. Questo eroe, considerato dalla tradizione sumerica come quinto re di Uruk dopo il diluvio, compie grandi imprese con l’amico Enkidu. Senonchè Enkidu viene a morire. Di fronte al cadavere dell’ amico, Ghilgamesh non sa capacitarsi dell’ ineluttabilità della morte:

« Enkidu, l’amico mio che amavo, è diventato simile al fango

ed io, non mi coricherò come lui? Non mi rialzerò mai più? ».

Ed allora intraprende un lungo viaggio, per dove nessun mortale è mai passato, in cerca del suo antenato Ut-napishtim, il Noè babilonese, che dopo il diluvio era stato divinizzato. La moglie di Ut-napishtim, da lui finalmente trovato, intercede per il povero Ghilgamesh, ma si sente rispondere:

« E’ cattiva l’umanità, ti farà del male! ».

Tuttavia, Ut-napishtim prima di congedare l’eroe gli indica la « pianta della vita » che quello riesce a strappare dal fondo del mare:

« Ghilgamesh disse a Ur-shanabi, il battelliere:

Ur-shanabi, questa pianta è una pianta famosa,

grazie a cui l’uomo riottiene il suo soffio di vita.

L a porterò entro le mura di Uruk e ne farò mangiare,

distribuirò la pianta!

Il suo nome è: il vecchio diventa giovane;

Io ne mangerò e ritornerò allo stato della mia giovinezza… ».

Ma la gioia dell’eroe dura poco: durante il viaggio di ritorno

« Ghilgamesh vide un pozzo la cui acqua era fresca;

vi discese dentro e si lavò con l’acqua.

Un serpente sentì l’odore della pianta,

… salì e portò via la pianta…

Allora Ghilgamesh si siede e piange

sulla sua guancia scorrono le sue lacrime… » .

La conclusione è questa: la vita è irraggiungibile, se neppure Ghilgamesh ha potuto riuscire. E in un frammento del poema scritto al tempo di Hammurapi (sec. XVIII a. C.) troviamo tale conclusione espressa in termini assai espliciti: è il risultato delle indagini filosofiche dell’antico Oriente:

« O Ghilgamesh, perchè corri da ogni parte?

La vita che tu cerchi, non la troverai!

Quando gli Dei crearono l’umanità,

la morte posero per l’umanità,

la vita ritennero nelle loro mani.

Tu, o Ghilgamesh, riempi il tuo ventre,

giorno e notte rallegrati, tu;

ogni giorno organizza una festa.

Considera il piccolo che ti afferra la mano,

la sposa si rallegri sul tuo cuore… »

(Cit. dal P. DHORME, Choix de textes religieux assyro-babyloniens, Paris, 1907, 183-316. Cfr. J . B. PRITCHARD, O.C, p. 96 e p. 90).

Questa specie di epicureismo ha tuttavia un fondo di grande amarezza, che appare anche da un’altra composizione babilonese: il mito di Adapa (P. DHORME, O. C, p. 148-157. J. B. PRITCHARD, O. C, pp. 101-102. Si noti che Adapa non è presentato dal mito come il primo uomo: non ha niente a che fare con Adamo.). Adapa è intimo del dio Ea, il quale:

« A lui la scienza gli diede, la vita eterna non gli diede! ».

Adapa tuttavia, come Ghilgamesh, fu in procinto di avere anche la vita eterna, ma non vi riuscì. Infatti, avendo in un momento di dispetto rotte le ali al vento del sud, fu chiamato dal dio supremo Anu a rendere conto del suo operato. Ea si preoccupa del suo protetto e, temendo qualche sinistro, gli consiglia:

« Un cibo di morte ti presenteranno — non mangiare!

Acqua di morte ti presenteranno — non bere! ».

Senonchè Anu pensò che Adapa sapeva troppe cose per lasciarlo tra gli uomini:

« Perché Ea a un uomo non puro le cose del cielo e della terra ha rivelato?

un cuore ( = mente) grande gli ha posto, un nome gli ha fatto!

Noi che cosa gli faremo?

Il cibo della vita offritegli — e che egli ne mangi!

Il cibo della vita gli offrirono — ed egli non ne mangiò,

l’acqua della vita gli offrirono — ed egli non bevve… ».

Anu si meraviglia molto della cosa, ma la triste conclusione è inesorabile:

« Prendetelo e conducetelo nella sua terra ».

Notiamo che parte di questo mito fu trovato in Egitto, con le famose tavolette di El-‘Amarna (sec. XV-XIV) (Cfr. G. RICCIOTTI, La storia d’Israele, voi. I , paragr. 43-57). Ciò significa che tali concezioni non erano solo il frutto di speculazioni ristrette alla cerchia dei sapienti babilonesi, ma circa il tempo di Mosè si erano già diffuse in tutto l’Oriente, insieme con gli altri elementi culturali della civiltà mesopotamica. Al nostro scopo è interessante rilevare come in questi racconti a sfondo filosofico il pensiero non sia espresso in termini astratti, ma attraverso un linguaggio concreto, che richiama cose notissime nell’ambiente in cui vennero alla luce questi scritti: cioè: — la pianta della vita, simbolo dell’irraggiungibile vita eterna.

— la scienza in senso magico, che pure non giova a colmare l’aspirazione umana.

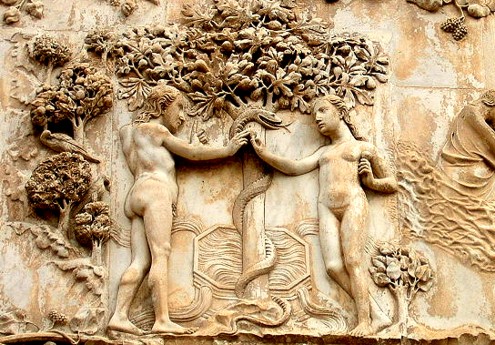

— il serpente, forse più come genio che presiede alla vita e alla vegetazione, che non come essere malefico.

La pianta della vita, come « simbolo letterario », appare anche al di fuori di un contesto filosofico, come puro modo di dire. Così in una lettera assira leggiamo: « Noi eravamo dei cani morti, ma il re mio signore ci ha reso la vita presentando alle nostre nari la pianta della vita » (Altri esempi nell’artic. di J . PLESSIS, Babylon et la Bible, Suppl. au Dict. de la Bible, t. I, c. 738.). Asarhaddon re dell’Assiria dice: « il mio regno sarà salutifero per la carne degli uomini quanto la pianta di vita » (Cfr. A. DEIMEL, Genesis, cc. 2-3 monumentis assyriis comparata, Verbum Domini 4 (1924) 285). In un inno religioso Marduk è celebrato come « (il donatore) della pianta di vita » (Cfr. A. DEIMEL, ibidem.). – P. Deimel enumera almeno dieci raffigurazioni in ceramica o pietra di tale pianta, con accanto una divinità custode (Cfr. A. DEIMEL, O. C, p. 386-387). – In conclusione nell’ambiente culturale più vicino al mondo biblico troviamo una filosofia dei destini umani, concretata in esemplificazioni atte ad inculcare l’idea dell’assoluta inanità delle aspirazioni umane ad una sorte migliore. È una visione nettamente pessimistica e sconfortata, dalla quale esula il minimo accenno ad una speranza in un avvenire migliore, quella speranza che forma invece l’epilogo di Genesi III. Così l’umano soffrire, che si condensa nella morte, oltre non avere rimedio, neanche ha una spiegazione plausibile. Non si parla affatto di una colpa dell’uomo e di un meritato castigo, sicché tutta la responsabilità della triste sorte dell’umanità ricade sugli dei. Per questo certi passi del poema di Ghilgamesh costituiscono un atto di accusa contro la divinità, per il suo comportamento nei riguardi dell’uomo. – Una filosofia dunque oltreché pessimistica, oltremodo assurda e mostruosa, che il racconto biblico del peccato originale pone proprio (coincidenza casuale?) sulle labbra del « serpente » seduttore, il quale insinua precisamente alla prima donna il sospetto della gelosia e della malevolenza di Dio verso gli uomini. – E fu proprio questo dubbio intorno all’amore del Signore, il primo passo verso la caduta che segnò la rovina dell’umanità. La narrazione biblica del peccato originale ci appare ora sotto una nuova luce. Anche qui c’è una filosofia sul destino umano, ma tale da risultare come un’apologia di Dio. È dunque ispirata da una concezione di Dio totalmente nuova: Dio saggio e buono non è la causa della triste sorte dell’umanità. La causa è un fatto colpevole da parte dell’uomo. Anche questa connessione con un fatto, tale da rispondere alla domanda: « Fu sempre così? » — estranea alla problematica babilonese — e all’altra: «Perché è così?», e tale da costituire il presupposto dell’attuale condizione umana, è totalmente nuova e proviene dalla Rivelazione.

D. — IL GENERE LETTERARIO DI GENESI III

40. — Dopo quanto si è detto nei paragrafi precedenti, il genere letterario di Genesi III è ormai, nelle sue linee essenziali, sufficientemente definito. – L’intenzione del narratore biblico e quindi di Dio ispiratore, nello stendere il racconto del primo peccato, è storico-dottrinale. Altrettanti fatti storici sono dunque: lo stato privilegiato dei protoparenti, elevati all’amicizia e all’intimità con Dio, atti all’immortalità corporale, immuni dalla concupiscenza e dal dolore, dotati di scienza sufficiente; la prova della loro sudditanza a Dio; la tentazione di satana; la caduta e la perdita dei privilegi; la promessa della futura redenzione; la trasmissione all’intera umanità della triste eredità.

– Questo patrimonio storico dottrinale è, come si è detto (cfr. paragr. 34), troppo chiaramente disegnato dal testo sacro e ancor più chiaramente illustrato dal Magistero della Chiesa, perché sia possibile avanzare dubbi. Ciò che è consentito porre in prudente discussione ed indagare ulteriormente, non è dunque il genere letterario del nucleo centrale del racconto sacro, ma soltanto il significato preciso dei singoli elementi della presentazione plastica e cioè: l’albero della vita, l’albero della scienza del bene e del male, il serpente tentatore, il giardino-paradiso. – La giustificazione autorevole di questo metodo esegetico e di questa distinzione, la ritroviamo nelle seguenti dichiarazioni del Segretario della P. C. B. nella lettera al Card. Suhard: « … i primi undici capitoli della Genesi … riferiscono in un linguaggio semplice e figurato, adattato alle intelligenze di un’umanità meno progredita, le verità fondamentali presupposte all’economia della salvezza e in pari tempo la descrizione popolare delle origini del genere umano e del popolo eletto » . Lo stesso pensiero è chiarito, con un richiamo alla prudenza nell’applicazione, nell’Enciclica « Humani generis » (cfr. paragr. 49). Si tratta dunque nel nostro caso di precisare la portata « del linguaggio semplice e figurato, adattato alle intelligenze di un’umanità meno progredita », con cui l’autore sacro ha narrato il fatto storico del peccato originale.

Al riguardo osserviamo:

a) Il racconto biblico, interpretato a dovere, nulla contiene di fiabesco o d’infantile e quindi di storicamente inaccettabile. – I dettagli della narrazione vanno intesi cioè, com’è logico, alla luce delle idee dottrinali che effettivamente vogliono esprimere e che formano la trama più profonda del grande dramma. Né l’albero della vita, né quello della scienza, né il serpente tentatore, né il giardino-paradiso risultano per se, come tosto vedremo, elementi inverosimili, tali da esigere che dal senso letterale-proprio si passi a quello metaforico.

b) Le ragioni che potrebbero suggerire questo passaggio sono soltanto di carattere letterario e riguardano soltanto la forma e non il contenuto. Cioè in concreto si tratta di constatare eventuali affinità tra le espressioni (tra i concetti già abbiamo rilevato non ne esistono) usate nel testo sacro e analoghe formule, fatti o idee correnti nell’antico Oriente, capaci di suggerire all’agiografo un racconto e un linguaggio figurato di quel tipo.

c) Al punto attuale delle ricerche non si dispone ancora di dati sufficienti, tali da permettere conclusioni solidamente probabili sul preciso genere letterario dei dettagli di Genesi III, quali ad es. invece risultano per il racconto della creazione di Genesi Passiamo ora in rassegna i singoli particolari.

1. — L’albero della vita

41. — Nulla, ripetiamo, per sé si oppone alla piena storicità di questo dettaglio. Infatti, come Dio ha dato al cibo comune la possibilità di reintegrare nell’uomo le energie, sopperendo alla consunzione quotidiana dell’organismo umano, nulla vieta di pensare che l’onnipotenza divina abbia conferito al frutto di una pianta una virtù preternaturale, sì da renderlo un cibo capace di strappare perennemente l’uomo alla morte. Nessuna assurdità in tutto questo, sicché un atteggiamento negativo sarebbe un preconcetto aprioristico. Non ha Dio, in un altro ordine di realtà, s’intende, affidato ad elementi altrettanto modesti e caduchi (vino, pane, acqua, olio), il potere di conferire nel rito sacramentale, addirittura la vita eterna? Ci sono tuttavia indizi di carattere letterario che suggeriscono una certa cautela nell’interpretazione strettamente letterale del testo sacro. Dai rilievi del paragr. 39 risulta che nell’antico Oriente l’idea di immortalità è spesso, con sfumature diverse, concretamente tradotta coll’espressione: pianta di vita, erba di vita. – Non è impossibile che questa concezione dell’antico Oriente abbia suggerito all’autore ispirato di tradurre in un simbolo letterario strutturato con elementi a tutti noti, un fatto storico ed un concetto a tutti ignoto: poter vivere sempre! Mentre Ghilgamesh insegue inutilmente la pianta di vita (e ciò significa: questa è una speranza chimerica, perché gli dei non vogliono che gli uomini abbiano questo dono) il primo uomo ebbe a sua disposizione il famoso albero della vita; ciò che significa: Dio non fu geloso dell’immortalità, ha dato all’uomo di poter vivere sempre (L’immagine dell’albero della vita ritorna ancora come simbolo letterario nei seguenti passi biblici: Prov. III, 18; XI, 3 0; XIII, 12; XV, 4; Apoc. II, 7 ; XXII, 2 ; XXII, 14). – Ma dopo il peccato il grande dono ritorna ancora una volta una chimera : « i Cherubini e la fiamma della spada guizzante » (v. 24) precludono ormai per sempre l’accesso alla pianta della vita. Stando al tenore del testo originale, non sembra si debba pensare a Cherubini armati di spada, ma piuttosto a due soggetti ben distinti e autonomi: i Cherubini da una parte e « la fiamma della spada » dall’altra. – L’ambiente mesopotamico offre riscontri assai significativi. I Cherubini richiamano, nel nome e nel compito, i kàribu assirobabilonesi, che, raffigurati come leoni o tori alati con testa umana, venivano posti come custodi all’ingresso dei palazzi, scolpiti su colossali blocchi di pietra (Cfr. DHORME et VINCENT, Lei Cherubins, Revue Bibl. 35 (1936) 328 ss., 481 ss.). Un testo pubblicato da Thureau-Dangin sembra portare un po’ di luce anche per l’identificazione « della fiamma della spada guizzante » , rimasta per lungo tempo un elemento piuttosto enigmatico. Circa il 1100 il re Tiglat-Pileser I dichiara riguardo a una città conquistata: « ho fatto un fulmine di bronzo e ho scritto sopra il bottino conquistato coll’aiuto del mio dio Assur; vi ho pure scritto sopra la proibizione di occupare la città e di ricostruirla. In quel luogo ho edificato una casa e vi ho posto sopra il fulmine di bronzo » (Cfr. F. CEUPPENS, Quæstiones selectæ ex historia primaeva, II ediz. Torino 1948, p. 225.). – Veramente, come nota Heinisch (Das Buch Genesis, Bonn 1930, p. 131), il testo biblico non parla di « fulmine » , ma di « spada »; ci sembra però che tra i due oggetti sussista una notevole affinità. Date queste analogie, il P. Ceuppens (O. c., p. 226) ammette in forma dubitativa che, sia i Cherubini, sia « la fiamma della spada », possano considerarsi dei simboli, introdotti ad indicare in forma plastica la proibizione di accedere al paradiso e all’albero della vita.

6. — L’albero della scienza del bene e del male

42. — Nel paragr. 35 abbiamo concluso che « scienza del bene e del male » è sinonimo di « onniscienza » È dunque chiaro l’obiettivo della tentazione e del peccato dei progenitori. Anche in questo caso, di per sé, nessuna ripugnanza che l’oggetto della fede e della soggezione a Dio si potesse concretare nell’astensione da un frutto, il quale è chiamato « della scienza del bene e del male » in quanto il non mangiarne o il mangiarne implica da parte dell’uomo l’accettazione dei propri limiti, o il tentativo di superarli. Anzi, quanto più è arbitrario l’atto di ossequio richiesto da Dio, tanto più è effetto e indizio di fede l’ossequio stesso. Notiamo tuttavia come la relazione così concepita tra la « scienza » e « l’albero » risulti piuttosto indiretta. L’albero si dovrebbe in tal caso denominare più propriamente « dell’ubbidienza », mentre l’autore, con ogni insistenza, lo presenta in rapporto diretto con la «scienza del bene e del male». Trattandosi di due oggetti piuttosto eterogenei: un albero reale e la scienza, non è facile pensarne in concreto la mutua relazione diretta, sicché l’interpretazione metaforica sembra presentarsi come più ovvia: « l’albero della scienza » altro non sarebbe che la scienza stessa sotto figura di un albero. Tanto più che in realtà la manducazione del frutto non diede la scienza ambita. Dio stesso constata amaramente con ironia, che, dato il contesto, è ispirata solo da compassione: « Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi, quanto al conoscere il bene e il male » (III, 23) (nota 37). Riconosciamo tuttavia che non sempre l’interpretazione più ovvia e comoda è anche la più vera e plausibile. Le ragioni di carattere letterario, tali da insinuare il senso metaforico, sono nel nostro caso assai scarse. Infatti « l’albero della conoscenza del bene e del male » pare non abbia riscontro nella letteratura mesopotamica. Si nomina tuttavia « l’albero della verità »: una divinità sumerica porta il nome di Ningish-zi-da che significa: « signore dell’albero della verità » (38). Ora non è impossibile che l’autore ispirato, pur non disponendo di alcun prototipo mesopotamico, avendo sfruttato l’immagine di un albero per concretizzare il concetto di vita eterna, per analogia e simmetria, non abbia trovato di meglio che prendere un altro albero per incarnarvi il concetto di una scienza divina. – Ancora una volta il testo sacro, con un linguaggio accessibile ai contemporanei, inculcherebbe un concetto completamente nuovo: che mentre Adapa ebbe dal suo dio protettore la scienza dei segreti del cielo, ma non la vita eterna, il primo uomo, favorito di quest’ultimo privilegio, doveva riconoscere i propri limiti, rendendo a Dio il tributo di un atto di fede.

(37) J. COPPENS, A propos d’une nouvelle version de Gen. III, 22, Ephem. Theol. Lovan. 24 (1948) 413-429; propone una nuova traduzione di questo verso: « Voici qu’Adam, comme chacun à naitre de lui, apprendra à connaitre le bien et le mal ». L’intento di Coppens, come risulta dalla citata monografia: La connaissance du bien e du mal, è di ovviare ad una difficoltà capitale contro la sua interpretazione sessuale del peccato originale; ma la nuova traduzione del v. 22 non sembra filologicamente plausibile (cfr. R . DEVAUX, Revue Bibl. 56 (1949) 303).

(38) Cfr. P. DHORME, L’arbre de la viriti et l’arbre de la vie, Revue Bibl. 7

- — Il serpente tentatore

- — Il serpente di Genesi III non è, come si è detto, un animale parlante (ciò che sarebbe inverosimile e fiabesco), ma è il Demonio. Che il Demonio, essere spirituale, per mettersi in comunicazione con l’uomo, si serva di elementi sensibili, è più che naturale. Satana poté o invasare un serpente reale e usarne come strumento o maschera, ovvero produrre nella fantasia, o sotto gli occhi della donna, un’immagine fantomatica di serpente. – Qualora rifiutassimo la verosimiglianza di questo procedimento, dovremmo pure rifiutare in blocco tutte le manifestazioni demoniache sensibili, solidamente documentate in molti casi, p. e. nelle vite dei Santi. Si pensi alle infestazioni che afflissero per tanti anni il S. Curato d’Ars. Anche se nell’Antico Oriente il serpente non figura mai come seduttore dell’uomo e istigatore alla colpa, tuttavia frequentemente è messo in relazione con la vita e la fecondità, che è considerata come suo dominio. Anche presso i Cananei, i Fenici, gli Egiziani, gli stessi Greci ha questa funzione specifica (39).

Come si è visto al paragr. 39, è precisamente un serpente a rapire all’incauto Ghilgamesh l’erba della vita. Ora nel racconto biblico ha in parte un compito analogo: il serpente strappa ai progenitori l’immortalità. Non solo in Genesi III s’insiste su questo rapporto serpente-morte, ma nella Sapienza XII,24 si pone in evidenza che « per l’invidia del Diavolo (serpente) la morte è entrata nel mondo ». – Ancora una volta, non sembra impossibile che gli elementi ricordati abbiano suggerito all’autore sacro di servirsi di un simbolo noto per illustrare il concetto nuovo: che l’immortalità è stata sottratta all’uomo da un essere malefico, nemico di Dio e dell’uomo, presentato come « serpente », per rendere più accessibile, con la debita cautela (cfr. paragr. 36), la narrazione ai suoi contemporanei (nota 40).

(39) [Cfr. K. GALLING, Biblisches Reallexikon, p. 458 ss.; J. COPPENS, La connaissance du bien et du mal et le péché du paradis, Louvain 1948, p. 92 – 117 con ampia documentazione letteraria ed archeologica (non sempre però del tutto

pertinente alla tesi dell’autore sul carattere sessuale del primo peccato) e ricca bibliografia; P. HEINISCH, Problemi di storia primordiale biblica, Brescia 1950, 113.]

(40) Per il decreto della P. C. B. sul serpente cfr. paragr. 49 nota 42. pp. 112-

- — Il giardino-paradiso

- — In Genesi II,8-14 si ha la descrizione e l’ubicazione del Paradiso Terrestre. Esso si trova in Eden ed è attraversato da un corso d’acqua, dal quale nascono quattro fiumi, due a noi noti: Tigri ed Eufrate, due ignoti: Phison e Gehon. Troppo lungo, per non dire impossibile, sarebbe passare in rassegna le diverse interpretazioni di questi versi: basti ricordare che il Paradiso Terrestre dall’estremo Oriente (Coppens) lo si è trasferito al polo Nord (!) (Warren-Gruhn) o addirittura fuori della

terra (Ungnad) (Cfr. P. HEINISCH, O. C, p. 76). La questione al momento non è solubile e forse mai lo sarà neanche in avvenire. – Che l’uomo in uno stadio assolutamente primitivo di civiltà abbia soggiornato in un giardino delizioso non è affatto inverosimile. Tuttavia si potrebbe rilevare che l’autore sacro, e ancor più la Tradizione Cattolica, considera il giardino come un paradiso. Ora è chiaro che in concreto un giardino come tale è soltanto un coefficiente modesto di felicità e che potrebbe considerarsi più agevolmente con la Tradizione come somma di tutti gli elementi capaci di far l’uomo felice, qualora lo si pensasse anche come un simbolo. Allo stesso modo in cui nella Apocalisse XXI ci si descrive la Gerusalemme celeste con muri delle più svariate pietre preziose, per indicare simbolicamente la felicità degli eletti, la quale attinge indubbiamente a fattori ben più nobili. Nella letteratura mesopotamica, inoltre, anche se non vi è traccia di un Paradiso Terrestre per breve tempo aperto all’uomo, il regno di Siduri è tuttavia pensato precisamente come una regione con piante di pietre preziose che portano frutti « belli a vedersi e magnifici a considerarsi » (cfr. le stesse espressioni in Genesi II). – Tutto questo diciamo, non per mettere in dubbio la realtà del giardino-paradiso (dato che i progenitori dovettero ben soggiornare sulla terra e godere com’era naturale della delizia della vegetazione), ma per rilevare che probabilmente nella mente dell’agiografo il giardino è anche sfruttato simbolicamente, per inculcare l’idea della perfetta felicità dei primi uomini.

Conclusione

Come si vede, presentemente l’identificazione del genere letterario dei particolari descrittivi del racconto biblico del peccato originale si basa (già è stato rilevato al paragr. 33), soltanto su congetture. Il complesso narrativo però è congegnato in tal modo che, constatato il valore metaforico di un elemento (p. es. albero della vita) resta in gran parte decisa anche la interpretazione degli altri particolari. Le osservazioni che precedono vogliono soltanto essere indicative del metodo da seguire nella ricerca, qualora un’ulteriore indagine sul testo e contesto sacro e le letterature dell’antico Oriente fornissero più abbondante materiale di studio. La congettura — come ognuno ha potuto constatare — verte sempre e soltanto su elementi di secondaria importanza e non sfiora neanche da lontano il nucleo storico-dottrinale, già sopra illustrato e precisato dal decreto della P.C.B. (cfr. paragr. 49). Avremmo così un genere letterario particolare, nel quale la realtà storica è presentata sotto forma di una narrazione intessuta mediante simboli letterari, secondo quanto esponemmo al par. 16 ed in armonia con i fatti accertati nei paragrafi 13-15. Ci piace ancora una volta richiamare il luminoso contrasto tra la semplicità popolare del racconto, probabilmente influenzato nell’espressione da elementi dell’ambiente orientale, e lo splendido patrimonio di idee religiose che non hanno riscontro in nessuna letteratura e che l’autore biblico non può aver attinto se non dalla divina rivelazione.

0

0