IL CATECHISMO DI BALTIMORA (2)

[Dal terzo Concilio generale di Baltimora –

Versione 1891]

Lezioni 5-7

LEZIONE 5 –

SUL NOSTRO PRIMO GENITORE E SULLA CADUTA

D. 233. Chi furono il primo uomo e la prima donna?

R. I primi uomini, uomo e donna, sono stati Adamo ed Eva.

D. 234. Ci sono delle persone nel mondo che non sono discendenti di Adamo ed Eva?

R. Non ci sono persone nel mondo né adesso, né ce ne sono mai state, che non siano i discendenti di Adamo ed Eva, perché l’intera razza umana non ha avuto che un’unica origine.

D. 235. Le differenze di colore, di statura, ecc., che troviamo in razze distinte, indicano una differenza nei primi genitori?

R. Le differenze di colore, statura, ecc., che troviamo in razze distinte, non indicano differenza nei primi genitori, in quanto queste differenze sono state prodotte nel tempo da altre cause, come il clima, le abitudini, ecc…

D. 236. Adamo ed Eva erano innocenti e santi quando uscirono dalla mano di Dio?

R. Adamo ed Eva erano innocenti e santi quando uscirono dalla mano di Dio.

D. 237. Che cosa intendiamo dicendo che Adamo ed Eva “erano innocenti” quando uscirono dalla mano di Dio?

R. Quando diciamo che Adamo ed Eva “erano innocenti” quando uscirono dalla mano di Dio, intendiamo che essi erano nello stato di giustizia originale; cioè, erano dotati di ogni virtù e liberi da ogni peccato.

D. 238. Come si è formato il corpo di Adamo?

R. Dio ha formato il corpo esteriore di Adamo dall’argilla della terra, e poi ha insufflato in esso un’anima vivente.

D. 239. Come si è formato il corpo di Eva?

R. Il corpo di Eva si è formato da una costola estratta dal fianco di Adamo durante un sonno profondo che Dio fece scendere su di lui.

D. 240. Perché Dio fece Eva da una costola di Adamo?

R. Dio fece Eva da una costola di Adamo per dimostrare la stretta relazione esistente tra il marito e la moglie nella loro unione matrimoniale da Dio istituita.

D. 241. Potrebbe essersi sviluppato, il corpo dell’uomo, dal corpo di un animale inferiore?

R. Il corpo dell’uomo potrebbe essersi sviluppato dal corpo di un animale inferiore qualora Dio lo avesse voluto; ma la scienza non prova che il corpo dell’uomo sia stato così formato, mentre la rivelazione ci insegna che esso sia stato formato direttamente da Dio dall’argilla della terra.

D. 242. L’anima e l’intelligenza dell’uomo possono essersi formate dallo sviluppo della vita animale e dall’istinto?

R. L’anima dell’uomo non può essersi formata dallo sviluppo dell’istinto animale, poiché, essendo interamente spirituale, deve essere stata creata da Dio ed è unita al corpo non appena il corpo sia pronto a riceverla.

D. 243. Dio ha dato qualche comando ad Adamo ed Eva?

R. Per provare la loro obbedienza, Dio comandò ad Adamo ed Eva di non mangiare un certo frutto che cresceva nel giardino del Paradiso.

D. 244. Qual era il giardino del paradiso?

R. Il Giardino del Paradiso era un luogo grande e bello, preparato come abitazione dell’uomo sulla terra. E stato fornito di ogni specie di piante e di animali e con tutto ciò che potesse contribuire alla felicità dell’uomo.

D. 245. Dov’era il Giardino del Paradiso?

R. Il luogo esatto in cui si trovava il Giardino del Paradiso – chiamato anche il Giardino dell’Eden – non è conosciuto, poiché il diluvio può aver cambiato la superficie della terra e gli antichi punti di riferimento essere stati cancellati. Probabilmente era posto in Asia, non lontano dal fiume Eufrate.

D. 246. Come si chiamava l’albero recante il frutto proibito?

R. L’albero che porta il frutto proibito è stato chiamato “l’albero della conoscenza del bene e del male”.

D. 247. Conosciamo il nome di qualsiasi altro albero nel giardino?

R. Conosciamo il nome di un altro albero nel giardino chiamato “albero della vita”. Il suo frutto manteneva i corpi dei nostri primi genitori in uno stato di perfetta salute.

D. 248. Quali sarebbero state le principali beatitudini destinate ad Adamo ed Eva se fossero rimasti fedeli a Dio?

R. Le principali beatitudini destinate ad Adamo ed Eva, se fossero rimaste fedeli a Dio, erano un costante stato di felicità in questa vita e la gloria eterna nell’altro.

D. 249. Adamo ed Eva sono rimasti fedeli a Dio?

R. Adamo ed Eva non rimasero fedeli a Dio, ma infransero il Suo comando mangiando il frutto proibito.

D. 250. Chi fu il primo a disobbedire a Dio?

R. Eva fu la prima a disobbedire a Dio e indusse Adamo a fare lo stesso.

D. 251. In che modo Eva fu tentata nel peccare?

R. Eva fu tentata dal peccato dal diavolo, che venne sotto forma di un serpente e la persuase ad infrangere il comando di Dio.

D. 252. Quali furono le cause principali che portarono Eva nel peccato?

R. Le cause principali che portarono Eva nel peccato furono: (1) Si espose al pericolo di peccare ammirando ciò che era proibito, invece di evitarlo. (2) Lei non cadde subito nella tentazione, ma discutendo si arrese ad essa. Una simile condotta da parte nostra, allo stesso modo ci porterà al peccato.

D. 253. Che cosa accadde ad Adamo ed Eva a causa del loro peccato?

R. Adamo ed Eva, a causa del loro peccato, persero l’innocenza e la santità e furono condannati alla malattia e alla morte.

D. 254. Quali altri mali hanno colpito Adamo ed Eva a causa del loro peccato?

R. Molti altri mali colpirono Adamo ed Eva a causa del loro peccato. Furono cacciati dal Paradiso e condannati a lavorare. Dio dispose anche che d’ora in poi la terra non producesse raccolti senza essere coltivata, e che le bestie, una volta amici dell’uomo, diventassero i suoi selvatici nemici.

D. 255. Dovevamo noi rimanere nel Giardino del Paradiso per sempre, se Adamo non avesse peccato?

R. Non dovevamo rimanere nel Giardino del Paradiso per sempre anche se Adamo non avesse peccato, ma dopo aver attraversato gli anni della prova sulla terra, dovevamo essere presi, corpo e anima, e portati in cielo senza patire la morte.

256. Qual male ci ha colpiti a causa della disobbedienza dei nostri primi genitori?

R. A causa della disobbedienza dei nostri primi genitori, tutti condividiamo il loro peccato e la loro punizione, come avremmo condiviso d’altra parte la loro felicità, se fossero rimasti fedeli.

D. 257. Non è ingiusto punirci per il peccato dei nostri primi genitori?

R. Non è ingiusto punirci per il peccato dei nostri primi genitori, perché la loro punizione consisteva nell’essere privati di un dono gratuito di Dio; cioè, del dono della giustizia originale a cui non avevano alcun rigoroso diritto al quale volontariamente avevano rinunciato nel loro atto di disobbedienza.

D. 258. Ma in che modo la perdita del dono della giustizia originale ha lasciato i nostri primi genitori e noi in peccato mortale?

R. La perdita del dono della giustizia originale ha lasciato i nostri primi genitori e noi, nel peccato mortale, perché li ha privati della Grazia di Dio, ed è proprio nell’essere senza questo dono della Grazia, che è consistito e consiste il peccato mortale. Poiché anche tutti i loro figli sono privati dello stesso dono di Grazia, pur essi vengono al mondo nello stato di peccato mortale.

D. 259. Quali altri effetti seguirono al peccato dei nostri primi genitori?

R. La nostra natura era corrotta dal peccato dei nostri primi genitori, oscurando così la nostra comprensione, indebolendo la nostra volontà e lasciando in noi una forte inclinazione al male.

D. 260. Che cosa intendiamo per “la nostra natura è stata corrotta”?

R. Quando diciamo che “la nostra natura è stata corrotta” intendiamo che tutto il nostro essere, corpo e anima, è stato ferito in tutte le sue parti e nei suoi poteri.

D. 261. Perché diciamo che la nostra comprensione è stata oscurata?

R. Diciamo che la nostra comprensione è stata oscurata perché anche con il molto apprendimento, non abbiamo la chiara conoscenza, la percezione rapida e la memoria ritentiva che Adamo aveva prima della sua caduta dalla grazia.

D. 262. Perché diciamo che la nostra volontà è stata indebolita?

R. Diciamo che la nostra volontà è stata indebolita per mostrare che il nostro libero arbitrio non è stato interamente tolto dal peccato di Adamo, e che abbiamo ancora il potere di usare il nostro libero arbitrio, facendo il bene o il male.

D. 263. In che consiste la forte inclinazione al male che è rimasta in noi?

R. Questa forte inclinazione al male che è lasciata in noi, consiste negli sforzi continui che i nostri sensi e i nostri appetiti fanno per condurre le nostre anime al peccato. Il corpo è incline a ribellarsi contro l’anima e l’anima stessa a ribellarsi contro Dio.

D. 264. Che cos’è questa forte inclinazione richiamata al male, e perché Dio le ha permesso di rimanere in noi?

R. Questa forte inclinazione al male è chiamata concupiscenza, e Dio le permette di rimanere in noi perché, con la sua grazia, possiamo resisterle e così aumentare i nostri meriti.

D. 265. Come è chiamato il peccato che ereditiamo dai nostri primi genitori?

R. Il peccato che ereditiamo dai nostri primi genitori è chiamato peccato originale.

D. 266. Perché questo peccato è chiamato originale?

R. Questo peccato è chiamato originale perché discende fino a noi dai nostri primi genitori e veniamo al mondo con questa colpa sulla nostra anima.

D. 267. Questa corruzione della nostra natura rimane in noi dopo che il peccato originale sia stato perdonato?

R. Questa corruzione della nostra natura e le altre pene rimangono in noi anche dopo che il peccato originale è perdonato.

D. 268. Qualcuno è mai stato preservato dal peccato originale?

R. La Beata Vergine Maria, per i meriti del suo divin Figlio, fu preservata libera dalla colpa del peccato originale, e questo privilegio è chiamato la sua Immacolata Concezione.

269. Perché la Vergine è stata preservata dal peccato originale?

R. La Beata Vergine fu preservata dal peccato originale perché non sarebbe stato coerente con la dignità del Figlio di Dio che la Madre Sua, anche per un solo istante, fosse stata sotto la potenza del diavolo, nemico di Dio.

D. 270. In che modo la Beata Vergine poteva essere preservata dal peccato dal suo Divin Figlio, prima che suo Figlio nascesse?

R. La Vergine Benedetta poteva essere preservata dal peccato dal suo Divin Figlio prima che nascesse come uomo, poiché Egli sempre è esistito come Dio e aveva previsto i suoi meriti futuri e la dignità della Madre Sua. Quindi, per i suoi futuri meriti, aveva previsto il suo privilegio di essere esente dal peccato originale.

D. 271. Che cosa significa “Immacolata Concezione”?

R. L’Immacolata Concezione significa il privilegio esclusivo della Vergine Beata di venire all’esistenza, per i meriti di Gesù Cristo, senza la macchia del peccato originale. Non significa, quindi, che la sua vita sia stata esente dal peccato, né la verginità perpetua o la concezione miracolosa del Nostro Divino Signore mediante l’opera dello Spirito Santo.

D. 272. Qual è sempre stata la credenza della Chiesa riguardo a questa verità?

R. La Chiesa ha sempre creduto nell’Immacolata Concezione della Beata Vergine e collocando questa verità oltre ogni dubbio, l’ha dichiarato un Articolo di Fede.

D. 273. A cosa dovrebbero portarci i pensieri dell’Immacolata Concezione?

I pensieri dell’Immacolata Concezione dovrebbero portarci ad un grande amore per la purezza e al desiderio di imitare la Vergine Santa nella pratica di quella santa virtù.

LEZIONE 6 –

SUL PECCATO E SUOI TIPI

D. 274. Come si distingue il peccato?

R. Il peccato si distingue in:

-1) peccato che ereditiamo, chiamato peccato originale, e:

– 2) il peccato che commettiamo noi, chiamato peccato attuale. Il peccato reale è suddiviso in peccati maggiori, chiamati mortali, e peccati minori, chiamati veniali.

D. 275. In quanti modi può essere commesso il peccato reale?

R. Il peccato effettivo può essere commesso in due modi: facendo volontariamente le cose proibite o trascurando volontariamente le cose comandate.

D. 276. Come si chiama il nostro peccato quando trascuriamo le cose comandate?

R. Quando trascuriamo le cose comandate, il nostro peccato è chiamato “peccato di omissione”. Trascurare volontariamente di ascoltare la Messa la domenica, o andare alla Confessione almeno una volta all’anno, sono ad esempio peccati di omissione.

D. 277. Il peccato originale è l’unico tipo di peccato?

R. Il peccato originale non è il solo tipo di peccato; c’è un altro tipo di peccato, che noi commettiamo, chiamato vero peccato.

D. 278. Che cos’è il peccato attuale?

R. Il peccato attuale o reale è qualsiasi pensiero intenzionale, parola, azione o omissione contraria alla legge di Dio.

D. 279. Quanti tipi di peccato attuale ci sono?

R. Esistono due tipi di peccato reale: il mortale e il veniale.

D. 280. Che cos’è il peccato mortale?

R. Il peccato mortale è un’offesa grave contro la legge di Dio.

D. 281. Perché questo peccato si chiama mortale?

R. Questo peccato è chiamato mortale perché ci priva della vita spirituale, che è la grazia santificante, conduce alla morte eterna e alla dannazione all’anima.

D. 282. Quante cose sono necessarie per rendere mortale un peccato?

R. Per commettere un peccato mortale, sono necessarie tre cose: 1. una materia grave, 2. una consapevolezza sufficiente e 3. il pieno consenso della volontà.

D. 283. Che cosa intendiamo per “materia grave” riguardo al peccato?

R. Per “materia grave” riguardo al peccato, intendiamo che il pensiero, la parola o l’azione con cui viene commesso il peccato mortale, devono essere molto cattivi in sé o severamente proibiti, e quindi sufficienti per commettere un peccato mortale se deliberatamente cadiamo in esso.

D. 284. Che cosa significa “sufficiente consapevolezza e pieno consenso della volontà”?

R. “Consapevolezza sufficiente” significa che sappiamo con certezza che il pensiero, la parola o l’azione sono peccaminosi, nel momento in cui ne siamo colpevoli; e “il pieno consenso della volontà” significa che dobbiamo cedere pienamente e volontariamente ad essa.

D. 285. Quali sono i peccati commessi senza consapevolezza o deliberato consenso?

R. I peccati commessi senza consapevolezza o consenso sono chiamati peccati materiali; cioè, sarebbero peccati formali e reali, se ne conoscessimo la peccaminosità nel momento in cui li stiamo per commettere. Così mangiare carne in un giorno di astinenza senza sapere che sia un giorno di astinenza o senza pensare al divieto, sarebbe un peccato materiale.

D. 286. I peccati materiali commessi nel passato, diventano veri peccati non appena scopriamo la loro peccaminosità?

R. I peccati materiali passati non diventano veri peccati appena scopriamo la loro peccaminosità, a meno che non li ripetiamo nuovamente con piena consapevolezza e consenso.

D. 287. Come possiamo sapere quali peccati siano considerati mortali?

R. Possiamo sapere quali peccati siano considerati mortali: dalla Sacra Scrittura, dall’insegnamento della Chiesa e dagli scritti dei Padri e dei Dottori della Chiesa.

D. 288. Perché è sbagliato giudicare gli altri colpevoli di peccato?

R. È sbagliato giudicare gli altri colpevoli di peccato perché non possiamo sapere con certezza se il loro atto peccaminoso sia stato commesso con sufficiente consapevolezza e pieno consenso della volontà.

D. 289. Quale peccato commette chi, senza una ragione sufficiente, ritiene un altro colpevole di peccato?

R. Colui che senza una ragione sufficiente crede che un altro sia colpevole di peccato commette un peccato di giudizio avventato.

D. 290. Che cos’è il peccato veniale?

R. Il peccato veniale è una offesa leggera contro la legge di Dio in questioni di minore importanza o, in questioni di grande importanza, è un’offesa commessa senza sufficiente consapevolezza o pieno consenso della volontà.

D. 291. Possiamo sempre distinguere il peccato veniale dal peccato mortale?

R. Non possiamo sempre distinguere il peccato veniale dal peccato mortale, e in tali casi dobbiamo lasciare la decisione al nostro confessore.

D. 292. Le piccole offese possono mai diventare peccati mortali?

R. Lievi offese possono diventare peccati mortali se li commettiamo con disprezzo provocatorio verso Dio o la Sua legge; oppure anche quando sarebbero seguiti da conseguenze molto malvagie, che noi prevediamo nel commetterli.

D. 293. Quali sono gli effetti del peccato veniale?

R. Gli effetti del peccato veniale sono: 1) la diminuzione dell’amore di Dio nel nostro cuore, 2) il renderci meno degni del suo aiuto, e 3) l’indebolimento del potere di resistere al peccato mortale.

D. 294. Come possiamo sapere che un pensiero, una parola o un’azione siano peccaminosi?

R. Possiamo sapere che un pensiero, una parola o un’azione siano peccaminosi se esse, commesse od omesse, sono proibite da una qualsiasi legge di Dio e della sua Chiesa, o se si oppone a qualsiasi virtù soprannaturale.

D. 295. Quali sono le principali fonti di peccato?

R. Le principali fonti di peccato sono sette, orgoglio, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia, e sono comunemente chiamate: peccati capitali.

D. 296. Che cos’è l’orgoglio?

R. L’orgoglio è un amore eccessivo per le nostre capacità; tale da farci disobbedire peccando, piuttosto che umiliarci.

D. 297. Quale effetto ha l’orgoglio per le nostre anime?

R. L’orgoglio genera nelle nostre anime un’ambizione peccaminosa, la vanagloria, la presunzione e l’ipocrisia.

D. 298. Che cos’è la avarizia o cupidigia?

R. L’avarizia o cupidigia è un desiderio eccessivo delle cose del mondo.

D. 299. Quale effetto ha la cupidigia sulle nostre anime?

R. La cupidigia genera nelle nostre anime cattiveria, disonestà, l’inganno e la mancanza di carità.

D. 300. Che cos’è la lussuria?

R. La lussuria è un desiderio eccessivo per i piaceri peccaminosi proibiti dal sesto comandamento.

D. 301. Quale effetto ha la lussuria sulle nostre anime?

R. La lussuria genera nelle nostre anime un disgusto per le cose sante, una coscienza perversa, un odio per Dio, e molto spesso porta ad una completa perdita della fede.

D. 302. Che cos’è l’ira?

R. L’ira è un’emozione eccessiva della mente eccitata contro qualsiasi persona o cosa, o è un desiderio eccessivo di vendetta.

D. 303. Che effetto ha l’ira sulla nostra anima?

R. L’ira genera nelle nostre anime impazienza, odio, irriverenza e troppo spesso l’abitudine a bestemmiare.

D. 304. Che cos’è la gola o ingordigia?

R. La gola è un desiderio eccessivo di cibo o di bevande.

D. 305. Che tipo di peccato è l’ubriachezza?

R. L’ubriachezza è un peccato di gola per il quale una persona si priva dell’uso della ragione, con l’assunzione eccessiva di bevande inebrianti.

D. 306. L’ubriachezza è sempre un peccato mortale?

R. L’ubriachezza deliberata è sempre un peccato mortale se la persona viene completamente privata da questa, dell’uso della ragione, ma l’ubriachezza che non è compresa o desiderata, può essere giustificata dal peccato mortale.

D. 307. Quali sono gli effetti principali dell’ubriachezza abituale?

R. L’ubriachezza abituale ferisce il corpo, indebolisce la mente, porta la vittima in preda a molti vizi e lo espone al pericolo di morire in uno stato di peccato mortale.

D. 308. Quali sono i tre peccati che sembrano causare la maggior parte dei mali nel mondo?

R. L’ubriachezza, la disonestà e l’impurità, sembrano causare la maggior parte dei mali nel mondo, e devono quindi essere attentamente evitati in ogni momento.

D. 309. Che cos’è l’invidia?

R. L’invidia è un sentimento di dispiacere per la fortuna dell’altro e la gioia del male che si abbatte su di lui; come se noi stessi fossimo feriti dal bene e beneficati dal male che gli viene.

D. 310. Che effetto ha l’invidia sull’anima?

R. L’invidia genera nell’anima una mancanza di carità per il prossimo e produce uno spirito di diffamazione, di maldicenza e di calunnia.

D. 311. Che cos’è l’accidia?

R. L’accidia è una pigrizia della mente e del corpo, attraverso la quale trascuriamo i nostri doveri a causa del lavoro che essi richiedono.

D. 312. Quale effetto ha la pigrizia sull’anima?

R. La pigrizia genera nell’anima uno spirito di indifferenza verso i nostri doveri spirituali e un disgusto per la preghiera.

D. 313. Perché le sette radici o fonti del peccato sono chiamate peccati capitali?

R. Le sette fonti del peccato sono chiamate peccati capitali perché dirigono gli altri nostri peccati e ne sono la causa.

D. 314. Che cosa intendiamo per: nostro peccato predominante o passione dominante?

R. Per il nostro peccato predominante, o passione dominante, intendiamo il peccato in cui cadiamo più frequentemente e al quale troviamo più difficile resistere.

D. 315. Come possiamo superare meglio i nostri peccati?

R. Possiamo superare meglio i nostri peccati, proteggendoci dal nostro peccato predominante o dominante.

D. 316. Dovremmo rinunciare a cercare di essere buoni quando sembriamo non riuscire a superare i nostri difetti?

R. Non dobbiamo rinunciare a cercare di essere buoni quando sembra che non riusciamo a superare i nostri difetti, perché i nostri sforzi per essere buoni, ci impediranno almeno di diventare ancor peggiori.

D. 317. Quali virtù si oppongono ai sette peccati capitali?

R. L’umiltà è contraria all’orgoglio; la generosità alla cupidigia; la castità alla lussuria; la mitezza alla rabbia; la temperanza alla gola; l’amore fraterno all’invidia e diligenza alla pigrizia.

LEZIONE 7 –

SULL’INCARNAZIONE E LA REDENZIONE

D. 318. Che cosa significa “incarnazione” e cosa significa “redenzione”?

R. “Incarnazione” significa l’atto di vestirsi con la carne. Così nostro Signore ha rivestito la sua divinità con un corpo umano. “Redenzione” significa acquistare di nuovo.

D. 319. Dio ha abbandonato l’uomo dopo che questi cadde nel peccato?

R. Dio non ha abbandonato l’uomo dopo che questi era caduto nel peccato, ma gli ha promesso un Redentore, che avrebbe dovuto soddisfare il peccato dell’uomo e riaprirgli le porte del cielo.

D. 320. Che cosa intendiamo per “porte del paradiso”?

R. Per “porte del cielo” intendiamo il potere divino mediante il quale Dio ci tiene fuori dal cielo o ci ammette ad esso, a Suo piacimento.

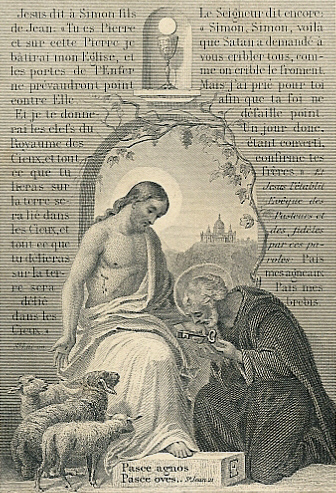

D. 321. Chi è il Redentore?

R. Il nostro Santo Signore e Salvatore Gesù Cristo è il Redentore dell’umanità.

D. 322. Che cosa significa il nome “Gesù” e come è stato dato a Nostro Signore questo nome?

R. Il nome “Gesù” significa Salvatore o Redentore, e questo nome fu dato a Nostro Signore da un Angelo che apparve a Giuseppe e disse: “Maria darà alla luce un Figlio, e tu gli imporrai il nome di Gesù”.

D. 323. Che cosa significa il nome “Cristo”?

R. Il nome “Cristo” significa lo stesso che “Messia” e significa “Unto”; perché, come nell’antica legge, i profeti, i sommi sacerdoti e i re erano unti con olio, così Gesù, il Grande Profeta, Sommo Sacerdote e Re della Nuova Legge, fu unto come uomo con la pienezza del potere divino.

D. 324. In che modo Cristo dimostrò e provò il Suo potere divino?

R. Cristo ha mostrato e dimostrato la sua potenza divina principalmente con i suoi miracoli, che sono opere straordinarie che possono essere eseguite solo con il potere ricevuto da Dio e che hanno, quindi, la sua ratifica e la sua autorità.

D. 325. Che cosa, quindi, dimostrarono i miracoli di Gesù Cristo?

R. I miracoli di Gesù Cristo provarono che qualunque cosa Egli avesse detto, era vera, e che quando dichiarò di essere il Figlio di Dio era assolutamente vero ciò che sosteneva di essere.

D. 326. Gli uomini non potrebbero essere stati ingannati nei miracoli di Cristo?

R. Gli uomini non potevano essere ingannati nei miracoli di Cristo perché essi venivano operati nella maniera più aperta e di solito in presenza di grandi moltitudini di persone, tra le quali c’erano molti dei suoi nemici, sempre pronti a smascherare qualsiasi inganno. E se Cristo non ha compiuto veri miracoli, in che modo avrebbe potuto convertire il mondo e persuadere gli uomini peccatori a rinunciare a ciò che amavano e a fare le cose difficili che la Religione cristiana impone?

D. 327. Non sono stati scritti anche dei falsi resoconti di questi miracoli dopo la morte di Nostro Signore?

R. False descrizioni di questi miracoli non potevano essere state scritte dopo la morte di Nostro Signore; allora infatti, né i suoi amici né i suoi nemici avrebbero creduto loro senza prove. Inoltre, i nemici di Cristo non negavano i miracoli, ma cercavano di spiegarli attribuendoli al potere del diavolo o ad altre cause. Per di più, gli Apostoli e gli Evangelisti che hanno scritto i resoconti, hanno sofferto la morte per testimoniare la loro fede nelle parole e nelle opere di Nostro Signore.

D. 328. Gesù Cristo è morto per riscattare tutti gli uomini di ogni età e razza senza eccezioni?

R. Gesù Cristo è morto per riscattare tutti gli uomini di ogni età e razza senza eccezioni; e ogni persona nata nel mondo dovrebbe condividere i suoi meriti, senza i quali nessuno può essere salvato.

D. 329. In che modo i meriti di Gesù Cristo si applicano alle nostre anime?

R. I meriti di Gesù Cristo sono applicati alle nostre anime attraverso i Sacramenti, e specialmente attraverso il Battesimo e la Penitenza, che ci riportano all’amicizia di Dio.

D. 330. Che cosa credi di Gesù Cristo?

R. Credo che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio, la seconda Persona della Santissima Trinità, vero Dio e vero uomo.

D. 331. Non possiamo anche essere chiamati progenie di Dio, e quindi suoi figli e figlie?

R. Possiamo essere chiamati figli di Dio perché Egli ci ha adottato per la sua grazia o perché è il Padre che ci ha creati; ma noi non siamo, quindi, i suoi veri figli; mentre Gesù Cristo, il suo unico reale e vero Figlio, non fu né adottato né creato, ma fu generato da Suo Padre da tutta l’eternità.

D. 332. Perché Gesù Cristo è vero Dio?

R. Gesù Cristo è vero Dio perché è il vero e unico Figlio di Dio Padre.

D. 333. Perché Gesù Cristo è un vero uomo?

R. Gesù Cristo è vero uomo perché è il Figlio della Beata Vergine Maria e ha un corpo e un’anima come noi.

D. 334. Chi era il padre adottivo o il custode di Nostro Signore mentre era sulla terra?

R. San Giuseppe, il marito della Beata Vergine, era il padre putativo o il custode di Nostro Signore mentre era sulla terra.

D. 335. Gesù Cristo è nei cieli come Dio o come uomo?

R. Dalla sua ascensione Gesù Cristo è in cielo sia come Dio che come uomo.

D. 336. Quante nature ci sono in Gesù Cristo?

R. In Gesù Cristo ci sono due nature, la natura di Dio e la natura dell’uomo.

D. 337. Gesù Cristo è più di una Persona?

R. No. Gesù Cristo è solo una Persona Divina.

D. 338. Da cosa apprendiamo che Gesù Cristo è una sola persona?

R. Impariamo che Gesù Cristo è una sola Persona della Sacra Scrittura e dal costante insegnamento della Chiesa, che ha condannato tutti coloro che insegnano il contrario.

D. 339. Gesù Cristo è sempre stato Dio?

R. Gesù Cristo è sempre stato Dio, poiché è la seconda Persona della Santissima Trinità, uguale a Suo Padre da tutta l’eternità.

D. 340. Gesù Cristo è sempre stato uomo?

R. Gesù Cristo non fu sempre uomo, ma divenne uomo al tempo della sua incarnazione.

D. 341. Cosa intendi con l’Incarnazione?

R. Con l’incarnazione intendo che il Figlio di Dio è stato fatto uomo.

D. 342. In che modo il Figlio di Dio fu fatto uomo?

R. Il Figlio di Dio è stato concepito e fatto uomo dal potere dello Spirito Santo, nel seno della Beata Vergine Maria.

D. 343. La Beata Vergine Maria è veramente la Madre di Dio?

R. La Beata Vergine Maria è veramente la Madre di Dio, perché la stessa Persona Divina, che è il Figlio di Dio, è anche il Figlio della Beata Vergine Maria.

D. 344. Il Figlio di Dio si è fatto uomo immediatamente dopo il peccato dei nostri primi genitori?

R. Il Figlio di Dio non divenne uomo immediatamente dopo il peccato dei nostri primi genitori, ma fu loro promesso come Redentore.

D. 345. Quanti anni trascorsero da quando Adamo peccò fino al tempo in cui venne il Redentore?

R. Passarono circa 4000 anni dal momento in cui Adamo peccò, fino al tempo in cui venne il Redentore.

D. 346. Qual era la condizione morale del mondo immediatamente prima della venuta di Nostro Signore?

R. Poco prima della venuta di Nostro Signore, la condizione morale del mondo era pessima. L’idolatria, l’ingiustizia, la crudeltà, l’immoralità ed orribili vizi erano comuni quasi ovunque.

D. 347. Perché la venuta del Redentore è stata così a lungo ritardata?

R. La venuta del Redentore è stata ritardata talmente a lungo affinché il mondo – che soffre di ogni miseria – potesse apprendere il grande male del peccato e sapere che solo Dio può aiutare l’uomo decaduto.

D. 348. Quando fu promesso il Redentore all’umanità?

R. Il Redentore fu promesso per la prima volta all’umanità nel Giardino del Paradiso, e in seguito spesso attraverso Abramo e i suoi discendenti, i Patriarchi e attraverso numerosi Profeti.

D. 349. Chi erano i profeti?

R. I profeti furono uomini ispirati, ai quali Dio rivelava il futuro, affinché potessero farlo conoscere con assoluta certezza al popolo.

D. 350. Cosa predissero i profeti riguardo al Redentore?

R. I profeti, nella loro totalità, predissero in modo così preciso tutte le circostanze della nascita, della vita, della morte, della risurrezione e della gloria del Redentore, che nessuno che avesse studiato attentamente i loro scritti poteva non riconoscerlo quando realmente venne.

D. 351. Si sono adempiute tutte queste profezie riguardanti il Redentore?

R. Tutte le profezie riguardanti il Redentore sono state adempiute in ogni punto, dalle circostanze della nascita, della vita, della morte, della risurrezione e fino alla gloria di Cristo; Egli è, quindi, il Redentore promesso all’umanità fin dal tempo di Adamo.

D. 352. Dove troveremo queste profezie riguardo al Redentore?

R. Queste profezie riguardanti il Redentore, le troveremo nei libri profetici della Bibbia o della Sacra Scrittura.

D. 353. Se la venuta del Redentore era predetta in modo così chiaro, perché non lo hanno riconosciuto tutti quando è venuto?

R. Non tutti hanno riconosciuto il Redentore quando è venuto, perché molti conoscevano solo una parte delle profezie, e ritenendo solo quelle riguardanti la Sua gloria, omettendo quelle riguardanti la Sua passione, non hanno potuto comprendere la Sua vita.

D. 354. Come potevano essere salvati coloro che vivevano prima che il Figlio di Dio diventasse uomo?

R. Coloro che vissero prima che il Figlio di Dio diventasse uomo, potevano essere salvati credendo in un Redentore venturo ed osservando i Comandamenti.

D. 355. In quale giorno il Figlio di Dio fu concepito e fatto uomo?

R. Il Figlio di Dio fu concepito e fatto uomo nel giorno dell’Annunciazione, il giorno in cui l’Angelo Gabriele annunciò alla Beata Vergine Maria che sarebbe stata la Madre di Dio.

D. 356. In quale giorno è nato Cristo?

R. Cristo è nato il giorno di Natale, in una stalla a Betlemme, oltre millenovecento anni fa.

357. Perché la Beata Vergine e San Giuseppe andarono a Betlemme poco prima della nascita di Nostro Signore?

R. La Beata Vergine e San Giuseppe andarono a Betlemme in obbedienza all’imperatore romano, che ordinò a tutti i suoi sudditi di registrare i loro nomi nelle città o nelle città dei loro antenati. Betlemme era la città di David, l’antenato reale di Maria e Giuseppe, e quindi dovettero registrarsi lì. Tutto ciò fu fatto dalla Volontà di Dio, affinché le profezie concernenti la nascita del Suo Divin Figlio, potessero essere adempiute.

D. 358. Perché Cristo è nato in una stalla?

R. Cristo nacque in una stalla perché Giuseppe e Maria erano poveri e stranieri a Betlemme, e senza denaro non trovarono nessun altro riparo. Ciò è stato permesso da Nostro Signore affinché potessimo imparare una lezione dalla Sua grande umiltà.

D. 359. Nel nominare gli ancestri o gli antenati di Nostro Signore, perché i Vangeli ricordano gli antenati di Giuseppe, che era solo il padre putativo di Cristo, e non gli antenati di Maria, che era la vera genitrice di Cristo?

R. Nel dare gli antenati di Nostro Signore, i Vangeli danno gli antenati di Giuseppe:

(1) Perché gli antenati delle donne non erano solitamente registrati dagli ebrei; e

(2) Perché Maria e Giuseppe erano membri della stessa tribù e avevano, quindi, gli stessi antenati; sicché, nel nominare gli antenati di Giuseppe, i Vangeli nominano anche quelli di Maria; e questo fu compreso da coloro ai quali i Vangeli erano destinati.

D. 360. Il nostro Signore aveva fratelli o sorelle?

R. Nostro Signore non aveva fratelli o sorelle. Quando i Vangeli parlano dei Suoi fratelli, intendono riferirsi ai suoi parenti prossimi. La Sua Beatissima Madre Maria, è sempre stata Vergine anche prima e alla Sua nascita come dopo.

D. 361. Chi furono i primi ad adorare Gesù bambino?

R. I pastori di Betlemme, ai quali la sua nascita fu annunciata dagli Angeli; e i Magi o tre saggi, che furono guidati alla Sua culla da una stella miracolosa, furono tra i primi ad adorare il Bambino. Ricordiamo l’adorazione dei Magi nella festa dell’Epifania, che significa apparizione o manifestazione, cioè, del nostro Salvatore.

D. 362. Chi ha cercato di uccidere Gesù bambino?

R. Erode cercò di uccidere Gesù Bambino perché pensava che l’influenza di Cristo – il nuovo re – lo avrebbe privato del suo trono.

D. 363. In che modo il Santo Bambino fu salvato dal potere di Erode?

R. Il Santo Bambino fu salvato dal potere di Erode mediante la fuga in Egitto, quando San Giuseppe – avvertito da un Angelo – fuggì frettolosamente in quel paese con Gesù e Maria.

D. 364. In che modo Erode sperava di realizzare i suoi disegni malvagi?

R. Erode sperava di realizzare i suoi disegni malvagi uccidendo tutti i bambini di Betlemme e dintorni. Il giorno in cui commemoriamo la morte di questi primi piccoli martiri che hanno versato il loro sangue a causa di Cristo, è chiamato la festa dei Santi Innocenti.

D. 365. Come possono essere divisi gli anni della vita di Cristo?

R. Gli anni della vita di Cristo possono essere divisi in tre parti:

– La sua infanzia, che si estende dalla sua nascita fino al dodicesimo anno, quando andò con i suoi genitori ad adorare nel Tempio di Gerusalemme.

– La sua vita nascosta, che si estende dal suo dodicesimo al trentesimo anno, durante il quale Egli dimorò con i suoi genitori a Nazareth.

– La sua vita pubblica, che si estende dal suo trentesimo anno, o dal suo battesimo di San Giovanni Battista alla sua morte; durante la quale ha insegnato le sue dottrine e stabilito la sua Chiesa.

D. 366. Perché la vita di Cristo è divisa così?

La vita di Cristo è divisa così per mostrare che tutte le classi trovano in Lui il loro modello. Nell’infanzia ha dato un esempio ai giovani; nella sua vita nascosta un esempio per coloro che si consacrano al servizio di Dio in uno stato religioso; e nella sua vita pubblica un esempio per tutti i cristiani senza eccezioni.

D. 367. Per quanto tempo Cristo visse sulla terra?

Cristo visse sulla terra per circa trentatré anni e condusse una vita santissima in povertà e nella sofferenza.

D. 368. Perché Cristo ha vissuto così a lungo sulla terra?

Cristo ha vissuto così a lungo sulla terra per mostrarci la via per il cielo con i suoi insegnamenti ed il suo esempio.

CATECHISMO DI BALTIMORA 3 (III) – Lez. 8-10