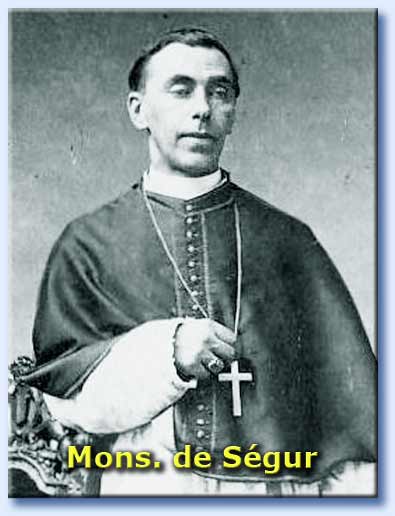

G. De SEGUR: I SANTI MISTERI (10)

[Opere di Mgr. G. De Ségur, Tomo X, 3a Ed. – LIBRAIRIE SAINT- JOSEPH TOLRA, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 112, RUE DE RENNES, 112 – 1887 PARIS, impr.]

XXXVI

Il servente Messa

Alla Messa bassa non deve esserci che un solo servente, anche alla Messa del Curato della parrocchia, dell’Arciprete e del gran Vicario (a meno che un secondo ragazzo non accompagni il servente propriamente detto, per imparare a ben servire Messa, cosa che succede nelle campagne). Nelle comunità, alla Messa principale possono esservene due, così come alla Messa bassa prelatrice. Io ho visto buoni curati impiegarne fino a quattro, sempre secondo il famoso principio riportato in precedenza, «… perché questo è più bello,. » Il servente Messa deve essere, potendo, un ecclesiastico: se è un laico, deve, possibilmente, essere vestito da chierico. Seguendo un recente decreto della Congregazione dei Riti, la sottana del servente Messa, deve essere nera e senza coda; non deve essere né rossa, né viola. Deve avere la testa nuda; non calotta rossa, ancor mano beretta rossa (come talvolta ho visto); la calotta o la beretta rossa sono esclusivamente insegne cardinalizie. I fanciulli del coro non devono portare né rocchette a maniche strette, né alba con cintura rossa o blu o bianca, ma unicamente una piccola cotta a maniche larghe. Alle gran Messa e agli altri uffici, devono avere la beretta nera liturgica a tre corni. Ogni altro abbigliamento, rientra nella deplorevole categoria delle invenzioni anti liturgiche, proibite dall’autorità ecclesiastiche. Il Sacerdote deve istruire al meglio possibile il suo servente Messa dei riti e delle funzioni che gli competono all’altare. Egli deve in particolare, imparare a “scampanellare” come si deve e quando si deve, e non più del necessario. Grazie a certi piccoli serventi dall’indole chiassosa, vi sono delle Messe nelle quali non si sente che il campanello, dall’inizio alla fine. Per il campanello, come per tutto il resto delle rubriche della Messa, ciò che non è prescritto, è proibito; è sempre il medesimo grande principio: serventur rubricæ. Niente scampanellii rivoluzionari, non serventi Messa liberali! È alla porta della sacrestia e non ai piedi dell’altare che si deve suonare l’inizio della Messa; e durante la Messa, non si deve suonare che due volte: 1° al Sanctus, ove il servente deve agitare tre volte il campanellino; 2° alla Consacrazione, ove il servente deve scampanellare tre volte a ciascuna delle due Elevazioni. Egli risuona un primo colpo quando il Sacerdote fa la genuflessione davanti all’Ostia santa, un secondo colpo quando la eleva per farla adorare, un terzo quando fa di nuovo la genuflessione. Allo stesso modo fa per la consacrazione e l’elevazione del Calice; tre colpi. Né più, né meno. Dopo le due Elevazioni, può dare qualche piccolo colpo per avvertire che la Consacrazione è finita. È contro le regole suonare, come troppo spesso avviene, qualche istante prima della Consacrazione; la suoneria che annunzia l’avvicinarsi di questo istante solenne, è la suoneria del Sanctus, quando tutti devono mettersi in ginocchio, raccogliersi, prepararsi all’Adorazione. Il piccolo colpo prima della Consacrazione è un’invenzione dei pigri che vogliono aspettare fino all’ultimo momento per inginocchiarsi. Ugualmente è proibito, sia alla gran Messa che alla Messa bassa, suonare e neanche accennare, prima del Pater, alla piccola Elevazione. Il servente Messa non ha il diritto di farlo, e il Sacerdote ha il diritto di impedirglielo. Non ci sono usanze che tengano; il grande compito dei veri Cattolici, è l’obbedienza. Mai ci si comporta contro le rubriche del Messale. Questo assioma di diritto è stato proclamato varie volte dalla Santa Sede, e non concerne solamente i semplici Sacerdoti, ma restringe anche il potere del Vescovo nella sua diocesi. Ogni prescrizione, ogni uso contrario alla rubrica, è illecito di diritto pieno ed interessa la coscienza. Infine, secondo la lettera della legge, non si dovrebbe suonare né scampanellare per la Comunione; essendo prevalso l’uso contrario quasi dappertutto in Francia, la Congregazione dei Riti, ha dichiarato formalmente che questo uso poteva essere conservato, soprattutto nelle chiese grandi, ove potrebbe essere se non necessario, almeno utile. Il servente Messa, chiunque sia, deve obbedire alle prescrizioni della suoneria liturgica. Anche nelle comunità, anche nei Seminari, vi sono ben pochi serventi che compiono il loro ministero senza difetti, e sovente non c’è nessuno che lo riprenda e lo istruisca. Non bisogna temere di essere rigidi su questo punto; non bisogna far passare nulla al piccolo clero. Questa esattezza perfetta, oltre che un dovere di coscienza sia per il servente che per il celebrante; i fanciulli amano le cerimonie; essi amano conoscerle bene e farle bene, ed è talvolta da questo zelo religioso nei riguardi del Santissimo Sacramento, che nasce nel loro cuoricino, il primo germe della loro vocazione ecclesiastica. Io lo ripeto, non bisogna far passare nulla al servente Messa, chierico o laico, ed esigere da lui quello che da se stesso si rende a Nostro Signore: una obbedienza fedelissima e molto minuziosa. Il servente deve essere in ginocchio tutto il tempo della Messa, dal lato opposto al Messale, salvo nel momento in cui il suo dovere lo fa andare e venire. Tutte le volte che passa al centro dell’altare, deve far compiutamente e piamente, la genuflessione fino a terra, sia davanti al Crocifisso, sia davanti al Tabernacolo. La piccola riverenza non è sufficiente; egli deve avere le due mani giunte, come il Sacerdote, tutte le volte che non porta nulla. Egli deve essere compito, ben lavato, ben pettinato. Anche in campagna, non si devono tollerare le ciabatte ai piedi del piccolo chierico durante la Messa. il lasciarsi andare dei fanciulli del coro è proverbiale, e non sempre la colpa è loro. Quando ero laico, ne ho visto uno che, dopo avere borbottato le prime preghiere ed il Confiteor, se ne andava a sedersi su di un banco, lontano dall’altare e là, prendeva dalla sua tasca un gomitolo di spago e durante tutta la Messa, ne legava il capo ad uno dei suoi piedi e intrecciava delle fruste. Si degnava alzarsi per l’Elevazione, suonava, e si rimetteva “piamente” al lavoro, il Curato guardava e non diceva parola. Mi si raccontava di due altri piccoli serventi che durante la Messa, giocavano a biglie sugli scalini dell’altare. Ve ne sono di quelli che chiacchierano, ridono, si battono. Una volta un buon Curato, al Memento dei viventi, scese dall’altare, diede un bel ceffone (senza dubbio alla maniera del Dominus vobiscum), al suo servente troppo discolo e continuò la sua Messa in pace. Bisogna confessare che questo era contro tutte le regole immaginabili, ma il piccolo l’aveva ben meritato; egli restò per tutto il tempo della Messa a testa bassa, l’aria infuriata, un braccio levato per nascondere la sua figura e meglio celare il suo schiaffo. In sagrestia bisogna abituare i fanciulli del coro ad un buon comportamento ed al silenzio, a non avere con essi eccessiva confidenza e non lasciar loro toccare nulla. – Un degno Curato di campagna, aveva creduto di poter affidare al suo piccolo chierico, la cura delle ampolle; dopo tre mesi il povero Sacerdote si accorse che il fanciullo beveva la metà del suo vino, e “battezzava” l’altra metà, di modo che, per tutto questo tempo, la Consacrazione non era stata valida; il Sacrificio non era stato realmente offerto. Dovette ricordarsi di tutto il passato, dal punto di vista degli onorari. Fortunatamente questa infedeltà del servente, non aveva impedito la validità della Consacrazione sotto la specie del pane, e la pietà del Sacerdote e dei fedeli non era stata frustrata, almeno quanto alla Comunione. – È molto importante insegnare al servente Messa, a leggere bene e pronunziare bene il latino, scandire le parole e non mangiarsi metà delle frasi. Su dieci fanciulli del coro presi a caso, non ve ne sono forse che tre in grado di recitare il Confiteor in modo ortodosso. Nulla è più edificante ed amabile del vedere come un fanciullo pio ben raccolto ai piedi dell’altare, ben applicato al suo ufficio, che non giri la testa al primo brusio e comprenda la dignità delle funzioni che egli compie vicino al Sacerdote. Alla Messa, il servente rappresenta tutta la Chiesa; egli deve dunque avere tutta la fede, tutta la Religione.

XXXVII

Il Tabernacolo ove viene riposto il Santo-Sacramento

Il Tabernacolo nel quale si conserva la Santissima Eucaristia deve essere tenuto con una cura ancor più religiosa, se possibile, dello stesso altare e del restante della chiesa. Secondo le regole tracciate dalla Santa Sede, il Tabernacolo deve essere dorato, se non tutto d’oro « Tabernaculum aureum », a meno che non sia un oggetto d’arte preziosa in marmo, pietra, o legno scolpito, o in mosaico, etc. All’interno deve essere tutto dorato e rivestito completamente di seta bianca. Quando il Santissimo Sacramento vi è chiuso, il Tabernacolo deve essere interamente ricoperto da un velo, chiamato conopea, di colore bianco, colore liturgico della santa Eucaristia (Nelle nostre piccole liturgie gallicane, ci si era voluto raffinare e, in vista del sacrificio, si era adottato il colore rosso come colore liturgico dell’Eucaristia. Era questo un doppio errore teologico; era confondere, innanzitutto il Sacramento con il Sacrificio, poi il Sacrificio incruento con il Sacrificio cruento. Non ci si guadagna mai nulla a volere essere più saggi della Chiesa), e che deve essere di una estrema pulizia. Si tollera che la conopea sia del colore del giorno. Anche alle Messe dei morti, essa non deve essere mai di colore nero, ma violaceo. Il Santo Ciborio deve riposare, nel Tabernacolo, su di un Corporale o su una Palla; esso deve essere coperto interamente da un velo di seta bianca, che si cerca di arricchire con bei ricami. La Conopea non è obbligatoria quando il tabernacolo è, come detto, un’opera d’arte veramente preziosa. È rigorosamente proibito lasciare la chiave sulla porta del Tabernacolo, fuori dalla Messa e nel momento in cui si distribuisce la Comunione; questa regola obbliga sotto pena di peccato grave. È pure comandato di conservare la chiave del Tabernacolo in un posto segreto e conveniente, in cui nessuno possa toccarla. La negligenza su questo punto ha dato luogo a lamentevoli sacrilegi. Se la disposizione della chiesa lo permette, l’altare ove si conserva l’adorabile Sacramento, deve essere sormontato da un baldacchino reale, o in stoffa bianca, o in velluto, o scolpito. GESÙ è il Re dei re, il Re degli Angeli, il Re della Chiesa, e questo baldacchino è l’insegna della sua regalità. Se ne è quasi perduto l’uso, ed è gran danno. Questi segni esterni di riverenza e di adorazione servono per lo più per la conservazione dello spirito di fede, non solo delle popolazioni, ma pure per gli stessi Sacerdoti. Lo stesso è per le lampade del santuario, delle quali abbiamo già detto delle parole, la cui negligenza, poco scusata dalla povertà, si era diffusa, dopo la Rivoluzione, in un gran numero di chiese. In Francia soltanto, più di trenta mila lampade sono state riaccese davanti al Santissimo Sacramento, dopo il ritorno della liturgia romana. La liturgia desiderava che sette lampade bruciassero, notte e giorno, davanti agli altari ove risiede il Santissimo Sacramento. (Sono i “Septem Spiritus qui adstant ante Dominum” dei quali abbiamo parlato trattando dei ceri). In difetto di sette, ne richiede cinque; in difetto di cinque, tre; se non si possono averne tre, essa esige che ve ne sia almeno uno, acceso giorno e notte senza interruzione. L’autorità del Vescovo non è sufficiente a legittimarne la dispensa, il Sovrano Pontefice, rifiutando questa dispensa ad un pio Vescovo, che gliela chiedeva per una chiesa moto povera, ed egli me lo ha riferito, dichiarava che questo non era in suo potere, perché, aggiungeva il Santo Padre, l’illuminazione della chiesa è di istituzione apostolica, per non dire di istituzione divina. » Questo non è in effetti che la più perfetta e santa continuazione dell’illuminazione sacra del Tempio antico, e ciascuno sa che è per ordine stesso del Signore, che Mosè aveva posto davanti al Santo dei Santi e l’Arca dell’Alleanza, il candeliere d’oro a sette braccia, la cui luce non si spegneva mai. Se era così nel culto figurativo, è forse strano che non sia lo stesso nel culto delle divine Realtà? L’olio della lampada liturgica del santuario, dovrebbe essere di olio di ulivo purissimo; nei paesi in cui l’olio di olivo è raro e costa molto caro, occorre almeno l’olio vegetale di buona qualità. La sostanza grassa e maleodorante che si chiama olio di petrolio, è assolutamente proibita dalla Congregazione dei Riti. Oltre che per l’odore, è malsano ed infetto, e l’uso dannoso, il sedicente olio di petrolio non è oltretutto, come l’olio propriamente detto, il simbolo dello Spirito di luce e d’amore che riempì Nostro Signore e che, per mezzo di esso, illumina, anima, infiamma tutti i suoi fedeli. Tutti i santi Dottori hanno in effetti sottolineato le belle analogie delle proprietà dell’olio che simbolizza lo Spirito Santo; come Lui, esso illumina, guarisce, nutre, brucia, accende, fortifica. Non si soddisfa dunque al precetto liturgico facendo bruciare del petrolio davanti al Santo Tabernacolo; è un affare di coscienza, che la considerazione del buon mercato non può modificare. In ogni caso, il Sacerdote è tenuto, sub gravi, a tenere accesa perpetuamente, sia di notte che di giorno, almeno una lampada davanti al Santissimo Sacramento. Questa lampada, che è un oggetto liturgico, deve essere sospeso davanti all’altare, e non star di lato; ancor meno posta sopra una credenza. Entrando un giorno davanti ad una chiesa nella quale sapevo essere la santa “riserva”, mi stupii di non vedere la lampada accesa; dopo la mia adorazione, mi avvicinai all’altare ed intravidi una lampada. Cercavo di indovinare da dove venisse questa lampada: un vecchio fondo di bottiglia rotta, riempito a metà di una sorta di pasta disgustosa, formata dal deposito di vecchi oli, di antichi residui di polvere, di farfalle notturne; là sopra galleggiava una povera vecchio povero piccolo lume, nascosto agli sguardi dalle spesse pareti della bottiglia!!! Era questa la lampada del santuario, l’illuminazione liturgica di questa parrocchia. Se la lampada del santuario simboleggia, come detto, Nostro Signore GESÙ-CRISTO glorificato, luce eterna della sua Chiesa, essa rappresenta ugualmente davanti a GESÙ gli Angeli adoratori, poi i Sacerdoti ed i fedeli di ogni parrocchia; perché Nostro Signore, dopo aver detto Egli stesso: « Io sono la luce del mondo, » ha detto dei suoi Apostoli e dei suoi discepoli che essi erano anche « la luce del mondo: vos estis lux mumndi ». Questa lampada del santuario dà luogo giornalmente a dei fatti di una edificazione ammirevole. Quanti pii Curati, Superiori di comunità, sovraccarichi di lavoro, tengono in onore di illuminare essi stessi la lampada del Santissimo Sacramento, senza voler fare affidamento a nessuno in questa cura? Il venerabile Mons. De Prilly, antico Vescovo di Châlonns morto a quasi novanta anni, andava ogni giorno a fare la sua adorazione nella sua chiesa Cattedrale, in racchetta e camaglia; e là lo si vedeva ogni giorno curare con le sue mani la lampada che lo rappresentava, come la sua diocesi, davanti al suo Maestro e suo DIO. Il Papa Pio IX fa altrettanto. Egli diceva ad una santa persona di mia conoscenza, che vegliava egli stesso alla manutenzione delle lampade della sua cappella privata, al Vaticano. Che esempio per tutti noi che per nostra vocazione siamo tutti specialmente votati al culto della santissima Eucaristia.

XXXVIII

Gli onorari della Messa.

Consacrato al culto di DIO ed alla salvezza dei suoi fratelli, il Prete rinuncia alle carriere, ai lavori che assicurano nel mondo l’esistenza dei laici. È dunque molto normale che egli viva dell’altare. Del resto è una istituzione non solo apostolica, ma evangelica e divina. Il Prete ha diritto di vivere del suo santo Ministero. Tra le funzioni che l’autorità ecclesiastica ha designato essere occasione di un sussidio, la celebrazione della Messa, con questa o quest’altra intenzione particolare, tiene uno dei primi posti. Le calunnie dei protestanti dapprima, dei voltairiani e di tutti i loro discendenti, hanno accreditato questa menzogna blasfema, « che una Messa vale venti soldi, … che i Preti vendono la Messa, etc. » Inutile è rispondere a queste grossolanità. I Sacerdoti non vendono la Messa più di quanto i magistrati non vendano la giustizia, i militari non vendano la loro devozione ed il loro sangue, benché gli uni e gli altri ricevano un compenso dallo Stato. La Messa è una funzione sacra alla quale la Chiesa ha legato una piccola offerta, detta da noi onorario; in Italia si chiama con un nome più toccante ed umile: la limosina, cioè l’elemosina. Queste elemosina, questo onorario, è la cosa più ovvia del mondo. No, i Preti non vendono la Messa; non più dei fedeli non la comprano. Non c’è Giuda che vende il sangue di DIO, e non c’è che Caifa che sia costretto a comperarla. Il tasso dell’onorario della Messa varia a seconda dei Paesi. Di regola è il Vescovo che, nella sollecitudine paterna, veglia simultaneamente sugli interessi dei suoi Sacerdoti e quelli del suo popolo. Non sono dunque i preti o i curati che reclamano personalmente gli onorari delle Messe che si domandano loro; è la Chiesa che li chiede per lui ai fedeli. Occorre dire che, ad onore del clero, sia molto raro incontrare Sacerdoti che esigano rigorosamente tutti i loro diritti su questo articolo così delicato, soprattutto quando sono i poveri che chiedono delle Messe. Il disinteresse è una tal bella cosa ed un dovere fondamentale per il Prete di GESÙ-CRISTO. Bisogna pure diffidare di ogni tendenza contraria. La piaga del denaro è particolarmente crudele nel cuore della Chiesa. Un Seminarista, pieno di talento e di virtù, mi raccontava un giorno la sua indignazione ascoltando due suoi confratelli, due diaconi, parlare con una compiacenza molto poco mascherata della « fortuna » che essi avevano avuto durante le loro ultime vacanze di occupare tale e tal altra funzione ecclesiastica, « … che aveva riempito bene il loro taschino. » Un altro non arrossiva nel dire ad un pio confratello che « … quando sarà ordinato Prete, la sua prima cura sarà quella di assicurarsi un buon posto. Se non avrò delle solide entrate, farò il precettore. » Grazie a DIO, questa bassezza di sentimento è rara. Bisogna evitare ad ogni prezzo soprattutto in ciò che tocca più da vicino il culto della Santissima Eucaristia. Nella Chiesa, i « buoni posti » sono quelli in cui c’è più da lavorare, da soffrire per Nostro Signore: sono i posti in cui ci sono più anime da accogliere, servire, santificare ed amare. I grandi onorari dei Preti non si corrispondono che in Paradiso. Una parola ancora sul soggetto degli onorari della Messa: noi dobbiamo tenerne un conto esatto; nel dubbio fare più che meno, e non esporre mai i buoni fedeli a vedersi frustrati nelle loro pie intenzioni per le nostre cose. È affare di coscienza, di rigorosa giustizia. Se ne risponde davanti al tribunale di DIO.

XXXIX

Come i Santi hanno circondato la Messa e la liturgia del loro più profondo rispetto.

Essendo il Santo Sacramento realmente e personalmente Colui che è il Sovrano Amore, la vita e l’unico Tesoro dei Santi, è naturale che essi lo abbiano amato, adorato, riverito, servito con tutta la loro anima. Si può dire che nella vita di tutti i santi Preti e di tutti i santi Vescovi, senza eccezione, l’amore ed il culto dell’adorabile Eucaristia tenga il primo posto. San Vincenzo de Paoli diceva Messa con tale raccoglimento, che tutti gli astanti erano pieni di ammirazione. « Mio DIO, diceva un giorno uscendo dalla chiesa della Missione, un signore che era entrato per pregarvi e non conosceva M. Vincenzo: mio DIO! Ecco un Prete che dice bene la Messa. » Si informò del suo nome e corse immediatamente a farsi confessare da lui. Fino alla estrema vecchiaia, san Vincenzo dei Paoli osservava, con una obbedienza ed una pietà da novizio, le minime rubriche della liturgia, ed esigeva pure rigorosamente questa stessa osservanza da parte di tutti i Sacerdoti della Missione. Malgrado le sue gambe inferme, ci teneva a fare la sua genuflessione fino a terra e non credeva in coscienza di dispensarsi dai minimi dettagli. In effetti non c’è nulla di piccolo nel culto di DIO. Lo stesso, e forse ancor di più, era per il santo abate Olier, amico intimo di san Vincenzo de Paoli. Il suo spirito di Religione verso il Santo Sacrificio ed il Santo Sacramento risplendevano in tutto ciò che faceva, diceva, scriveva ed istituiva. Egli era molto ricco, e tutto il suo denaro era dispensato in onore della santa Eucaristia, non meno che per il sollievo dei poveri. La magnifica casula della sua prima Messa era costata trenta mila scudi, e si doleva che essa fosse così indegna del divino mistero al quale era riservata. Il suo Calice di oro massiccio è ancora conservato nel tesoro della pia cappella del Loreto, nel Seminario di Issy. Una delle sue preoccupazioni dominanti era quella di ispirare questo stesso spirito di Religione profonda in tutti gli ecclesiastici del Seminario, e bisogna dire che i Preti di San Sulpizio hanno conservato interamente questa santa eredità del loro fondatore. È impossibile non trattare di cose sante, ed in particolare di tutto ciò che ha rapporto con la Messa con una Religione più seria, più vera, più sentita di quanto non lo si faccia nei Seminari di San Sulpizio. E certamente, questo punto è di una grande importanza nell’opera della santificazione personale del Sacerdote. San Francesco di Sales era ammirevole nella sua devozione e deferenza nei confronti dell’altare durante gli Uffici. Nella deposizione ufficiale che fece san Giovanna de Chantal per la beatificazione e canonizzazione del Santo Vescovo, si trova questa bella testimonianza: « Il nostro beato recitava gli Uffici nella chiesa con una attenzione, riverenza e devozione tutta straordinaria. Non girava quasi mai gli occhi né la testa, se non richiesto, e se ne stava con una gravità umilissima, sempre in piedi, senza mai sedersi, per quanto fosse stanco e debole per tante malattie. Egli ne riceveva gran sentimenti da DIO e delle grandi illuminazioni. Mi scriveva una volta che, durante la celebrazione di una gran festa, gli sembrava di essere tra i cori degli Angeli. – Egli diceva tutti i giorni Messa senza mai mancare. Essendo questo beato all’altare, era facile vedere che si teneva in uno stato di profonda riverenza ed attenzione davanti a DIO. Aveva gli occhi modestamente abbassati, il suo volto era tutto raccolto, con una dolcezza ed una serenità sì grande, che in vero coloro che lo guardavano con attenzione ne erano toccati e commossi per la devozione. – Soprattutto nella santa Consacrazione e Comunione, si vedeva un candore nel suo volto così pacifico che toccava i cuori. Così questo divino Sacrificio era la sua vera vita e la sua forza, e in questa azione sembrava un uomo trasformato in DIO. – Egli pronunciava la sua Messa con voce mediocre e dolce, grave e posata, senza pressare, qualunque affare fosse. Egli mi dice che, da tanti anni, quando si volta verso il lato dell’altare, non soffre di nessuna distrazione. – Io so di persone che avendolo visto comunicare in questo stato talmente preso da devozione, che non ne hanno mai potuto perderne l’idea. – Il nostro beato possedeva in un grado eminente la virtù della santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana; egli aveva in grandissimo rispetto tutto ciò che riguardava il culto divino, del quale faceva le azioni con profonda riverenza, gravità e devozione, avendo davanti agli occhi la grandezza di Colui che serviva. Egli celebrava gli Uffici sacri con una sì profonda attenzione, un sì gran raccoglimento ed una maestà sì umile, che in verità rapiva gli astanti. » Che esempio per noi tutti! Il grande Arcivescovo di Milano, san Carlo Borromeo, che si potrebbe definire l’ecclesiastico per eccellenza, si avvicinava ugualmente ogni giorno al santo altare. Egli si preparava alla Messa, con il Sacramento della Penitenza, che riceveva ogni mattino, e con una lunga preghiera. Egli non voleva che gli si parlasse di alcun affare prima che celebrasse la santa Messa, ed aveva l’abitudine di dire che fosse cosa indegna di un Sacerdote di GESÙ-CRISTO, occupare il proprio spirito con un qualsiasi affare temporale, prima di aver compiuto il suo gran dovere. Salvo che per malattia, nulla era capace di impedirgli di dire Messa, né viaggi, né lavori, né affari; e nelle sue malattie, riceveva la santa Comunione almeno ogni giorno. « Egli riempiva con una santa gioia le sacre funzioni, e le faceva con tanta applicazione, maestosità e buona grazia, riporta un testimone oculare, che parecchi passavano quasi l’intero giorno in chiesa, tanto avevano consolazione nel cederlo officiare. » Lo stesso testimone aggiunge: « Il grande zelo che egli aveva per l’onore delle chiese e dei luoghi consacrati del Signore, veniva da questo gran fondo di Religione da cui era penetrato. Egli proibiva ad ogni sorta di persone di passeggiarvi, muovere, o di fare alcuna cosa indegna della santità di questi luoghi. Egli voleva che tutti vi entrassero modestamente vestiti, specialmente le donne. Voleva che i suoi Curati fossero moto vigilanti al proposito; quando egli stesso ne riprendeva qualcuno che non si comportava con la dovuta riverenza a questi santi luoghi, lo riprendeva sul campo, facendogli una forte correzione. Per rispetto dei santi altari, proibiva a tutti i secolari, qualunque essi fossero, di prender posto nel coro. Egli ingiungeva agli ecclesiastici di rivestirsi di cotta tutte le volte che dovevano avvicinarsi all’altare per prepararlo, per pulirlo e per ornarlo; prendeva cura egli stesso di mostrare ai giovani sacerdoti come bisognava fare la genuflessione e gli inchini passando davanti agli altari. « Egli riformò la musica delle chiese, ordinando che tutti i cantori fossero vestiti di sottana e di cotta quando cantavano nel coro. Escluse totalmente le arie profane e gli strumenti musicali che risentivano di mondanità. Egli attribuì una tale importanza alle sue ordinanze liturgiche che non ne dispensava mai nessuno. » – Fu lui che instituì sotto la forma attuale, o che almeno fece istituire a Roma da suo zio, il santo Papa Pio IV, la Congregazione dei Riti, che ha reso sì grande servizio alla Chiesa intera, e con la quale il Sovrano-Pontefice, primo e fedele guardiano del culto divino nella Chiesa, regola, ordina, difende ciò che è conforme o meno alle vere tradizioni liturgiche. San Carlo Borromeo può essere considerato come un perfetto modello di questo spirito di Religione che deve risplendere in tutta la vita di un Prete e che deve portare soprattutto alla celebrazione dei santi Misteri. Ciò che abbiamo detto per San Carlo, San Francesco di Sales, San Vincenzo de Pauli, del venerabile abate Olier, speriamo poterlo dire con altrettanta giustizia, di tutti i santi Preti; per tutti, la celebrazione della Messa ed il culto del Santo Sacramento sia l’affare principale, il centro, il cuore delle loro giornate. Bisogna leggere gli ammirevoli dettagli che riportano su questi punti gli autori contemporanei della vita di San Filippo Neri, della vita di S. Ignazio, della vita di San Francesco Borgia. Tutti congiungevano ad un ardente amore, un fervore più angelico che umano, il rispetto più assoluto delle sante regole liturgiche, e non permettevano mai di infrangerne alcuna. È tutto semplice; la santità non è la perfezione dell’obbedienza e dell’amore? Nulla è più edificante che vedere un Prete che dice bene la Messa: così prega, parla a DIO più di ogni sermone. È una manifestazione irresistibile della santità della Chiesa, della sublimità del sacerdozio, della presenza adorabile di GESÙ sui nostri altari. Uno dei nostri più dotti Vescovi mi riportava un giorno questa parola infantile, ma profondamente cera e toccante, di una povera donna della sua diocesi: « … che è dunque bello un Prete che prega bene il buon DIO. » Ah! Diamo tutti e sempre questo bello spettacolo, soprattutto quando siamo ai piedi degli altari!

EPILOGO

UN BEL RICORDO LITURGICO

Uno dei più toccanti ricordi della mia vita (con cui mi si permetta di concludere questo libretto), è quello di Pio IX celebrante Messa e distribuente la Comunione, sul grande altare papale, nella Basilica di San Pietro. Era la festa di San Pietro, io avevo avuto l’onore di assistere all’altare come Suddiacono. La maestosa bellezza del suo viso, sì raccolto, sì profondamente e con semplicità applicato alla preghiera, era rigato da grosse lacrime, lacrime che bagnavano continuamente le sue gote; eravamo tutti commossi, penetrati di venerazione solo guardandolo. Dopo la prima di queste tre magnifiche preghiere che precedono immediatamente la Comunione, il Santo Padre raggiunge il suo trono, lasciando sull’altare, in adorazione ed inginocchiato, l’uno di faccia all’altro, a destra ed a sinistra del santo Sacramento, il Diacono, che è sempre un Cardinale, ed il Suddiacono che è sempre un uditore di Rota. Quando il Papa è sul suo trono, il Suddiacono si alza, fa la genuflessione, e prende, con le mani coperte da un velo di lino, la Patena con l’Ostia santa; egli la fa adorare al Diacono sempre inginocchiato; poi, tenendo il Santo Sacramento con grandissimo rispetto all’altezza dei suoi occhi, avanza con passo grave verso il Papa, che si alza e che adora Colui di cui è il Vicario. Il Suddiacono resta un po’ alla sinistra del Papa girato al coro, tenendo sempre il Santo Sacramento sulla Patena. Allora il Diacono si alza a sua volta, fa la genuflessione in mezzo all’altare, prende il Calice santo ed avanza anch’egli verso il Sovrano-Pontefice, tutto solo, nel silenzio più profondo. Il Papa ed il Suddiacono sono in piedi; tutti gli assistenti, Cardinali, Vescovi, Prelati sono in ginocchio: è un momento incomparabilmente maestoso. Dopo avere un istante adorato il prezioso Sangue, e dopo che il Diacono, tenendo il Calice, si è portato alla destra del Papa, in coro, di fronte al Suddiacono, il Santo Padre recita a mezza voce le due orazioni della Comunione; poi il Suddiacono si dispone davanti a lui, affinché possa comunicarsi. Egli prende solamente la metà della santa Ostia e se ne comunica. Il Diacono si avvicina a sua volta, presenta il prezioso Sangue, di cui il Papa prende una parte per mezzo di un lungo cannello d’oro che resta in seguito nel Calice, immerso nel resto del vino consacrato. Dopo un momento solenne di raccoglimento, il Diacono ed il Suddiacono rimettono il Calice e la Patena ai due Vescovi assistenti, si mettono in piedi, uno di lato all’altro davanti al Vicario di GESÙ-CRISTO, il quale spezza in due parti la seconda metà dell’Ostia santa e comunica in silenzio prima il Diacono poi il Suddiacono, dopo di ché dà ad entrambi il bacio di pace sulla gota. Oh! È in questo memento che ho abbracciato Pio IX con amore! Era Nostro-Signore stesso che mi abbracciava e che io abbracciavo. Ed io ho sentito le sue calde lacrime che hanno bagnato il mio volto. – Dopo qualche istante di raccoglimento, il Cardinal Diacono ha ripreso il Calice con il restante del prezioso Sangue ed il cannello; il Vescovo assistente mi ha riconsegnato la Patena vuota; entrambi siamo tornati sull’altare. Là il Diacono, ripreso il cannello d’oro, si è comunicato egli stesso, aspirando la metà di ciò che restava del vino consacrato; poi mi ha passato il calice; io ho deposto il cannello sopra una Patena d’oro; io ho comunicato a questo stesso Calice ed ho preso la particella, come il Sacerdote fa ordinariamente sull’altare; con del vino puro prima, poi con del vino ed acqua, ho purificato (secondo l’espressione liturgica) il cannello ed il Calice e preso le abluzioni; ed il Sovrano Pontefice ha terminato la Messa cantando il Post-Communio ed impartendo la grande benedizione finale.

Io offro nuovamente ed in modo particolare questo piccolo trattato, alla pietà degli allievi del Santuario, pregandoli di profittare al meglio possibile e di non lasciarsi mai indebolire il cuore nel gusto delle cose sante, il rispetto e lo zelo della liturgia, la perfezione dell’obbedienza ai precetti ed alle direttive della Santa Chiesa Romana, Madre e Maestra di tutte le Chiese. – Queste spiegazioni del Santo Sacrificio serviranno ugualmente, io spero, ai miei venerati fratelli del giovane clero. Io prego Nostro Signore di benedire il mio lavoro e tutti i miei lettori.