IL CATECHISMO DI F. SPIRAGO (V)

CATECHISMO POPOLARE O CATTOLICO

SCRITTO SECONDO LE REGOLE DELLA PEDAGOGIA PER LE ESIGENZE DELL’ETÀ MODERNA

DI

FRANCESCO SPIRAGO

Professore presso il Seminario Imperiale e Reale di Praga.

Trad. fatta sulla quinta edizione tedesca da Don. Pio FRANCH Sacerdote trentino.

Trento, Tip. Del Comitato diocesano.

N. H. Trento, 24 ott. 1909, B. Bazzoli, cens. Eccl.

Imprimatur Trento 22 ott. 1909, Fr. Oberauzer Vic. G.le.

PRIMA PARTE DEL CATECHISMO:

FEDE (2)

4. LA SACRA SCRITTURA E LA TRADIZIONE.

1. LA SACRA SCRITTURA O BIBBIA È COMPOSTA DA 72 LIBRI SCRITTI, ALCUNI PRIMA, ALTRI DOPO GESÙ CRISTO, DA UOMINI ILLUMINATI DA DIO SU MOZIONE E PER ISPIRAZIONE, DELLO SPIRITO SANTO E CHE SONO RICONOSCIUTI DALLA CHIESA COME PAROLA DI DIO.

Lo Spirito Santo ha agito su questi autori in modo particolare; li ha spinti a scrivere, li ha diretti e illuminati: per questo ciò che hanno scritto è parola di Dio. Le Sacre Scritture sono state create da Dio (II Tim. III. 16). Questo è chiaro da molte espressioni di Gesù Cristo (Mt XV, 3; Mc XII, 36) e dalle decisioni dei Concili. Il Concilio di Trento (1546) e il Concilio Vaticano (1870) hanno dichiarato espressamente che Dio è l’Autore di tutte le Scritture. È, dice sant’Agostino, come se la mano di Cristo avesse scritto i Vangeli. – La Scrittura è un’epistola di Dio alle sue creature. (S. Grég.) – La Scrittura è come una lettera che il nostro amato Padre ci ha inviato dalla nostra patria. (S. Ant. l’Erm.). Questa lettera ci dice cosa dobbiamo fare per tornare nella nostra patria. ed esservi eternamente felici. È stato lo Spirito Santo a parlare attraverso gli autori della Sacra Scrittura. (S. Agos.) Questi autori erano come una lira suonata dallo Spirito Santo (S. Giustino). Lo Spirito Santo si è servito di essi come il musicista usa l’organo o il flauto (Athénag.). Tuttavia, questi autori non erano strumenti passivi; tutti loro potevano mostrare le loro qualità personali nei loro libri. Erano come i pittori che vedono un edificio alla luce del giorno e lo copiano fedelmente, ma in modo diverso a seconda del loro maggiore o minore talento secondo la varietà degli strumenti a loro disposizione. – La Sacra Scrittura è quindi priva di errori. Tuttavia, dobbiamo prestare attenzione non tanto alle parole quanto al loro significato. (S. Ger.) La verità non è tanto nelle parole quanto nelle cose. (S. Aug.) Non dobbiamo quindi appoggiarci su espressioni come: il sole sorge. – È perché la Sacra Scrittura contiene la parola di Dio che le portiamo sempre grande rispetto; ci alziamo in piedi quando viene letto il Vangelo, giuriamo sul Vangelo; la Chiesa, durante le Messe solenni, fa incensare il Vangelo circondato da accoliti con torce, e lo fa baciare dal Sacerdote. Il Concilio di Trento ha decretato delle sanzioni contro coloro che abusano delle Scritture per scherzi o altri scopi profani (4. Sess.). I Giudei avevano già grande venerazione per la Sacra Scrittura; hanno sopportato il martirio piuttosto che agire in modo contrario alle leggi registrate nei Libri sacri (Giuseppe), per esempio i Maccabei ed Eleazaro.

I 72 LIBRI DELLA SCRITTURA SI DIVIDONO IN 45 LIBRI DELL’ANTICO TESTAMENTO E 27 LIBRI DEL NUOVO TESTAMENTO.

Ciascuna di queste due parti è ulteriormente suddivisa in libri storici, sapienziali e profetici.

Antico Testamento : I libri storici contengono principalmente narrazioni. Si tratta, ad esempio, dei libri di Mosè, che raccontano le origini dell’umanità, le vite dei patriarchi, la storia del popolo ebraico fino al suo ingresso nella Terra Promessa il Libro di Giosuè racconta la conquista; i Libri dei Re raccontano le vicende dei re ebrei; il libro di Tobia contiene la biografia di Tobia durante la prigionia; i libri dei Maccabei sono le prove del popolo sotto Antioco e la loro lotta per la libertà, ecc. – I libri sapienziali contengono generalmente una dottrina edificante. Come ad esempio il libro di Giobbe, che predica la pazienza; i Salmi, ossia 150 inni, composti per lo più da Davide, che venivano cantati nel tempio; il libro dei Proverbi di Salomone. – I libri profetici contengono soprattutto predizioni sul Salvatore: i 4 grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, e i 12 profeti minori, Giona, Abacuc, ecc.

Il Nuovo Testamento: I libri storici sono i 4 Vangeli e gli Atti degli Apostoli. – I libri sapienziali sono le 21 Lettere degli Apostoli, di cui 14 di San Paolo. – Il libro profetico, l’Apocalisse (rivelazione di S. Giovanni, che la scrisse durante il suo esilio sull’isola di Patmos). Questo libro è molto difficile da comprendere e descrive i destini della Chiesa. – Per quanto riguarda la lingua in cui sono stati scritti questi libri, bisogna notare che prima di Gesù Cristo sono stati scritti per lo più in ebraico, e quelli scritti dopo Gesù Cristo, per lo più in greco. Una traduzione latina delle Scritture, accuratamente riveduta e corretta da San Girolamo per ordine del Papa (intorno al 400), si è diffusa in tutta la Chiesa ed è quindi chiamata VuIgata, cioè la più diffusa. Il Concilio di Trento la dichiarò la traduzione autentica (ufficiale) del testo primitivo della Scrittura.

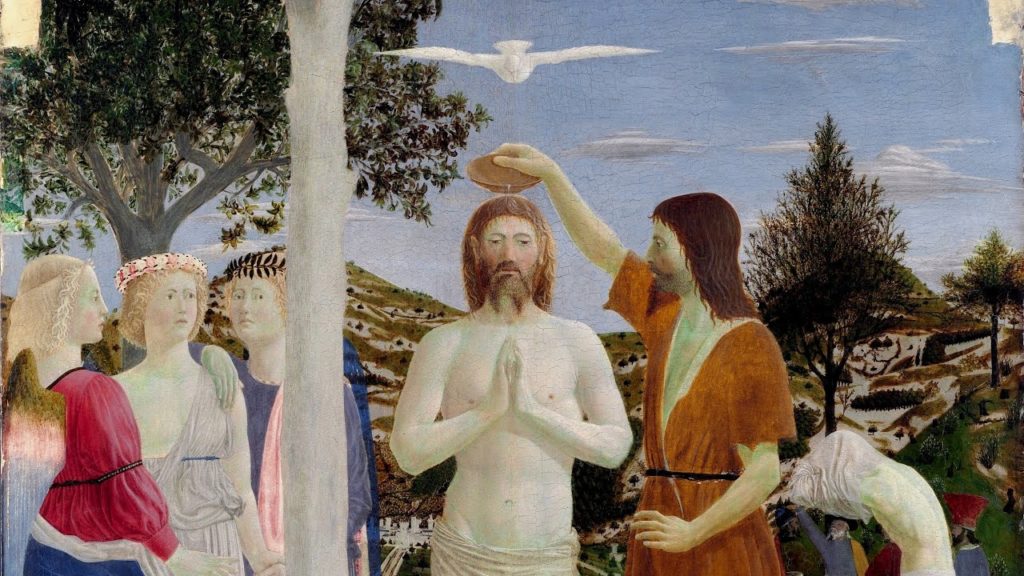

I LIBRI PIÙ IMPORTANTI DELLA SCRITTURA SONO I 4 VANGELI DI SAN MATTEO, DI SAN MARCO, DI SAN LUCA E DI SAN GIOVANNI E GLI ATTI DEGLI APOSTOLI DI SAN LUCA.

I 4 santi Vangeli ci raccontano la vita e la dottrina di Gesù Cristo; gli Atti ci raccontano in particolare dell’apostolato dei principi degli Apostoli SS. Pietro e Paolo. –

Il numero quaternario dei Vangeli è un simbolo dei quattro punti cardinali verso i quali il Vangelo deve essere predicato (S. Aug.).

Due di loro erano Apostoli: S. Matteo (dapprima pubblicano) e S. Giovanni, discepolo prediletto del Salvatore, al quale il Salvatore predisse una morte naturale; egli raggiunse un’età molto avanzata e morì come Vescovo di Efeso S. Marco fu discepolo di Pietro; S. Luca, all’inizio medico, fu il primo a morire. Luca, inizialmente medico, fu compagno di San Paolo.

Origine e scopo dei Vangeli. – S. Matteo scrisse il suo Vangelo per gli ebrei della Palestina, in lingua ebraica, quando stava per lasciare quel Paese, vuole dimostrare che Gesù era il Messia atteso, e cita in ogni momento le profezie che si sono realizzate in Gesù Cristo – S. Marco scrisse il suo Vangelo, che è breve, per i fedeli di Roma; esso probabilmente contiene un riassunto delle storie di San Pietro. Marco rappresenta Gesù Cristo come Figlio di Dio. – S. Luca compose il suo Vangelo per un nobile romano, Teofilo, per istruirlo sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù Cristo. Il suo libro è senza dubbio un riassunto dei discorsi di San Paolo. Dobbiamo a San Luca ciò che sappiamo della vita della Beata Vergine e le più belle parabole di Nostro Signore. Anche gli Atti degli Apostoli sono indirizzati a Teofilo. – S. Giovanni scrisse il suo Vangelo, quando era molto anziano, per provare contro gli eretici del suo tempo che Gesù Cristo è Dio stesso. Egli riporta principalmente i discorsi pronunciati da Cristo che fanno comprendere la sua divinità.

Epoca della composizione dei Vangeli. – Gli Evangelisti hanno probabilmente scritto nell’ordine in cui i loro libri appaiono nella Bibbia: S. Matteo, intorno all’anno 40;

S. Marco e S. Luca qualche anno prima della rovina di Gerusalemme, cioè prima del 70; S. Giovanni intorno all’anno 90. Ma non furono riuniti in un unico libro fino al II secolo.

LE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEI VANGELI PROVANO CHE ESSI SIANO STATI SCRITTI DAI DISCEPOLI DI GESÙ CRISTO E CHE SIANO VERITIERI. Possiamo dimostrare con le copie, le traduzioni, le citazioni più antiche che nulla sia stato cambiato (È questa la prova dell’autenticità, veridicità, integrità dei Vangeli).

Le caratteristiche intrinseche dei Santi Vangeli ci mostrano che sono stati scritti dai discepoli di Gesù Cristo. Se esaminiamo il testo greco, possiamo vedere che sia stato scritto da ebrei; infatti lo stile presenta molte tracce di ebraismo. Per esempio, si dice: Lé Maestro vide (udì) il rumore (S. Marc, V. 38); chiamano il corpo umano carne (S. Giovanni, YI, 52); l’anima, respiro; la coscienza, cuore (Rom. II 15). Se gli autori fossero stati Greci, non si sarebbero permessi questi ebraismi. – Gli autori scrissero prima della rovina di Gerusalemme (70); essi hanno una conoscenza molto esatta della topografia, delle persone e degli eventi. Scrittori del II sec, cioè di un’epoca in cui Gerusalemme era stata distrutta, in cui tutta la Palestina era stata devastata dalla guerra, non potevano possedere queste nozioni. Inoltre, i primi tre Vangeli non menzionano la presa di Gerusalemme. – Gli autori erano degli illetterati; la loro narrazione è in uno stile semplice, proprio degli uomini del popolo. – Gli autori hanno visto ed ascoltato essi stessi ciò che raccontano; poiché raccontano in modo vivido e pittoresco. Citano i loro stessi nomi. – L’autenticità dei Vangeli si basa anche su prove estrinseche. I più antichi scrittori ecclesiastici parlano di questi Vangeli e ne citano alcuni passi, così come fanno gli eretici. Infine, abbiamo la testimonianza delle chiese più antiche. – Anche le caratteristiche intrinseche dei Santi Vangeli provano la veridicità dei loro autori. Infatti, essi raccontano la storia con calma e spassionatezza (non mostrano né animosità verso i nemici di Cristo, né si stupiscono dei suoi miracoli, ecc.) non nascondono i propri insuccessi; raccontano fatti che avrebbero portato loro persecuzioni, persino la morte (e chi mente a proprio svantaggio?); tutti ci mostrano lo stesso volto di Cristo, anche se scrivono in tempi e luoghi diversi; le apparenti contraddizioni (sull’ora della crocifissione, per esempio, gli Aangeli al sepolcro, il centurione a Cafarnao) mostrano che non fossero tra loro d’accordo; infine, è assolutamente impossibile immaginare un personaggio ideale come quello del Salvatore. – Nel corso dei secoli nulla è stato cambiato nei Vangeli. Tutti i manoscritti (esistono quasi 700 copie del testo originale, molte delle quali risalgono al IV secolo) e tutte le prime versioni (la Peschito in siriaco, l’Itala in latino, del II secolo; la traduzione gotica del vescovo Ulfilas, ora a Upsala, del 370) concordano tutte perfettamente con il nostro testo attuale. Quindi non ci sono stati cambiamenti per diciassette secoli. – Né ci sono stati prima del II secolo, perché a quell’epoca i Vangeli venivano letti durante le assemblee liturgiche (secondo S. Giustino, 138) e lì erano strettamente controllati. Del resto, chi avrebbe potuto corrompere i manoscritti dell’intero universo nello stesso momento e nello stesso modo? – Inoltre, gli scrittori cristiani dei primi secoli riportano così tante citazioni dalla Scrittura che potremmo quasi ricostruire i Libri Santi. Ora, tutte queste citazioni sono conformi al nostro testo attuale. – L’Antico Testamento, in particolare, non avrebbe potuto essere corrotto, poiché era contemporaneamente nelle mani degli Ebrei, i cui scrupoli si spingevano fino a contare le lettere. – Il Dio onnipotente che ha ispirato la Bibbia provvederà anche alla sua conservazione. “Dio, che per 6.000 anni ha preservato la luminosità del sole, ha anche il potere di preservare la fiaccola della fede che ha acceso nei Libri santi. Così come ha creato il sole per i nostri primi genitori, così non di meno ha fatto scrivere la Bibbia solo per i Cristiani primitivi.”. (Deharbe.)

La lettura della Bibbia è lecita per i Cattolici ed anche molto utile; ma la traduzione deve essere approvata dal Papa e corredata di spiegazioni. (Benedetto XIV, 13 giugno 1757.)

“Tutto ciò che è scritto è scritto per la nostra istruzione”. (Rom. XV, 4.) Nella Bibbia impariamo a conoscere Dio con esattezza; vediamo la sua onnipotenza (il racconto della creazione, molti miracoli), la sua sapienza (il governo del genere umano e la vocazione di alcuni uomini in particolare), la sua bontà (l’Incarnazione e la Passione del Figlio di Dio), ecc. Include i migliori esempi di virtù (Abramo, Giuseppe, Mosè, Tobia, Giobbe e soprattutto Cristo), e di conseguenza siamo fortemente stimolati a fare il bene. La Bibbia è quindi come la tromba che suscita il coraggio del soldato (S. Efrem); ci indica la via del cielo, come un faro in mezzo alla tempesta, indica al pilota l’ingresso del porto. – La Bibbia ci mostra le pericolose conseguenze del vizio e ci mette in guardia dal peccato.

(La caduta dei nostri primi genitori, la rovina di Sodoma, il diluvio, la fine deplorevole dei figli di Eli, Assalonne, Giuda, Erode e altri). Vediamo i nostri vizi come in uno specchio e impariamo a correggerci. (S. Ger.) L’amore per le Scritture fa scomparire l’amore carnale. (S. Jer.) La lettura delle Scritture produce anime sante. (S. Jér.) Tutto ciò che l’uomo può trovare altrove utile alla sua salvezza, lo trova nella Bibbia, lo trova in abbondanza e trova anche ciò che non trova da alcun altra parte (S. Aug.). Così pure non si finisce mai di studiare la Scrittura; per quanto la rileggiamo, vi scopriamo sempre cose nuove, perché molti dei suoi passaggi contengono molteplici significati. Secondo S. Efrem, somiglia ad un campo la cui messe non può mai essere completamente raccolta, e quindi non è mai vuoto o deserto, e secondo S. J. Chrys., ad una sorgente sempre viva che sgorga tanto più abbondantemente quanto più vi si attinge. È un pascolo grasso: se assaggiamo spesso ciò che contiene, saremo nutriti e confortati. (S. Ambr.) – Ma chi vuole leggere e capire la Bibbia deve avere dentro di sé la spirito che ha ispirato i suoi autori, altrimenti non riuscirà a penetrare il senso delle parole (S. Bern.). È lo Spirito Santo che deve aprire la loro intelligenza. (S. Luc. XXIV, 45.)

ECCO LE RAGIONI CHE PROIBISCONO DI LEGGERE LA BIBBIA NEL PRIMO TESTO CHE SI PRESENTA:

1° Le vere Scritture e la loro vera interpretazione si trovano solo nella Chiesa cattolica;

2° La Bibbia è generalmente molto difficile da capire.

Solo nella Chiesa cattolica si trova la Bibbia nella sua integrità e nella sua esatta interpretazione. (Conc. di Tr. IV); perché è solo agli Apostoli ed ai loro successori, i Vescovi, cioè alla Chiesa Cattolica, che Gesù Cristo ha promesso lo Spirito Santo (S. Giovanni XIV); è solo ad essa che ha promesso che le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa. (S. Matth. XVI, 18.) Anche la Bibbia, da cui la Chiesa trae la sua dottrina, non può essere corrotta. Gli eretici, al contrario, hanno distorto la Bibbia in una direzione favorevole ai loro errori ed hanno persino soppresso passi e libri che li infastidivano: Lutero, per esempio, soppresse l’epistola di S. Giacomo perché dice che la fede è morta senza le opere. Nessun Cattolico dovrebbe leggere una Bibbia protestante. – La Bibbia è generalmente difficile da capire. Pochissime persone possono dire di capire le Epistole lette nel sermone domenicale. S. S. Pietro stesso dice delle epistole di San Paolo che sono difficili da capire (Il S. Piet. III, 16). Anche S. Agostino ci dice: ci sono più passaggi che non capisco che quelli che capisco”. Né i profeti né Cristo hanno enunciato tutti i misteri divini in modo tale da essere compresi da tutti. (Clém. d’Al.) Così i dottori pure differiscono nell’interpretazione di uno stesso passo. La Chiesa deve quindi spiegare il significato dei passaggi difficili. “Tutti i codici presuppongono un’autorità che li interpreti nei casi dubbi; l’autorità istituita da Dio per la custodia e l’interpretazione della Bibbia è la Chiesa”. (Deharbe.) È alla Chiesa che Dio ha dato lo Spirito (S. Giovanni, XIV e XVI.). “Allo stesso modo, dice S. Efrem, di un bambino che porti alla madre la noce che ha trovato e le chiede di aprirla per lui, il Cristiano chiede alla Chiesa di spiegargli la Scrittura”. Sta alla Chiesa di decidere il vero significato, di dare l’esatta interpretazione della Scrittura (Conc. di Tr. IV); per questo il fedele deve leggere solo una Bibbia con note approvate, cioè che contenga l’interpretazione della Chiesa.

II. LE VERITÀ RIVELATE DA DIO NON CONTENUTE NELLA BIBBIA, MA TRASMESSE ORALMENTE AI POSTERI SONO CHIAMATE TRADIZIONE.

Gli Apostoli non ricevettero da Cristo l’ordine di mettere per iscritto le sue dottrine, ma di predicarle (S. Matth. XXVIII, 19). Solo pochi tra essi scrivevano e furono costretti a farlo dalle circostanze. Questi scritti sono molto incompleti; essi riportano piuttosto le azioni e i miracoli di Cristo che la sua dottrina. Gli autori sacri dichiarano espressamente di non aver messo tutto per iscritto e di aver comunicato ai fedeli solo oralmente. (II S. Giovanni, II; I Cor. XI, 2.) “Gesù”, dice formalmente San Giovanni alla fine del suo Vangelo, “fece molte altre cose”; e se dovessimo raccontarle in dettaglio, non credo che il mondo non potrebbe contenere i libri che verrebbero scritti su di esse (S. Giovanni XXI, 25.). – Per questo ci rimanda alla tradizione orale.. Attraverso la tradizione orale sappiamo, per esempio, che il Cristo abbia istituito sette Sacramenti, che la domenica debba essere santificata, che ci sia un purgatorio, che sia permesso il Battesimo dei bambini; solo da essa sappiamo quali libri facciano parte della Bibbia, e così via. Quando i protestanti affermano di aderire solo alle Scritture, si contraddicono con la santificazione della domenica; perché la Bibbia parla di santificazione non della domenica, ma del sabato. – Questo è sempre stato osservato in tutta la Chiesa ed è di origine apostolica (S. Vinc. Lér.). Se non troviamo un dogma nella Scrittura, lo troveremo sicuramente attraverso la tradizione. Così come chi ha le tubature che non danno più acqua, risale alla fonte per trovare le tracce del corso d’acqua, allo stesso modo possiamo trovare le prove storiche delle credenze dei secoli passati e sicuramente troveremo le tracce del dogma in questione. (S. Cypr.).

LA TRADIZIONE È REGISTRATA SOPRATTUTTO NEGLI SCRITTI DEI SANTI PADRI, NELLE DECISIONI DEI CONCILI, NEI SIMBOLI E NELLA LITURGIA DELLA CHIESA.

I Santi Padri sono scrittori cristiani dei primi1 secoli che si sono distinti per la loro scienza e la loro santità: il filosofo San Giustino, di Roma, zelante apologeta del Cristianesimo (+ 166); sant’Ireneo, vescovo di Lione (+ 202); San Cipriano, Vescovo di Cartagine (f 258), ecc. – Alcuni di loro erano discepoli degli Apostoli e sono chiamati sacerdoti apostolici: Sant’Ignazio, Vescovo di Antiochia (+ 107), e San Policarpo, Vescovo di Smirne (+ 167), ecc. – Uomini illustri che sono vissuti più tardi sono chiamati Dottori della Chiesa; ci sono 4 grandi Dottori nella Chiesa greca e 4 nella Chiesa latina. I Padri greci sono: S. Attanasio, Vescovo di Alessandria (f 373); S. Basilio, Vescovo di Cesarea in Cappadocia (+ 378); S. Gregorio, vescovo di Nazianzo in Cappadocia (+ 389); S. Giovanni Crisostomo, (bocca d’oro, Vescovo di Costantinopoli (+ 407). I Padri latini sono: S. Ambrogio, Vescovo di Milano (+ 397); S. Agostino, Vescovo di Ippona in Africa settentrionale, (+ 430); S. Girolamo, sacerdote traduttore della Bibbia (+ 420); San Gregorio Magno, Papa e riformatore del canto liturgico (+ 604). – Nel Medioevo ci furono anche 4 grandi dottori: S. Anselmo, Arcivescovo di Canterbury in Inghilterra (+ 1189); S. Bernardo, abate di Chiaravalle grande servitore della Madre di Dio (+ 1153); San Tommaso d’Aquino, domenicano (+ 1274) e S. Bonaventura, francescano (+ 1274) – In epoca moderna, si sono distinti i seguenti personaggi: S. Francesco di Sales, Vescovo di Ginevra (+ 1622); S. Alfonso M. de Liguori, Vescovo di S. Agata presso Napoli, fondatore dei Redentoristi (f 1787). – La Chiesa conferisce il titolo di Dottore ad alcuni studiosi illustri per la loro santità (così anche ai SS. Padri), di cui approva gli scritti; d’altra parte, a studiosi famosi la cui vita o la cui vita o l’ortodossia lasciavano a desiderare, sono chiamati semplicemente scrittori ecclesiastici. Tali erano Origene, il maestro della scuola catechetica di Alessandria (+ 254); Tertulliano, sacerdote di Cartagine (f 240) ecc. Per i Concili, vedi sotto il capitolo sulla Chiesa, per i simboli, il capitolo sulla fede. – Le preghiere liturgiche si trovano nel Messale e nei Rituali che vengono utilizzati per l’amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali. I Messali, ad esempio, dimostrano che si è sempre pregato per i defunti durante la Messa: la conclusione è ovvia.

5. LA FEDE CRISTIANA.

LA FEDE CRISTIANA È LA FERMA CONVINZIONE ACQUISITA PER GRAZIA DI DIO, DELLA VERITÀ DI TUTTO CIÒ CHE GESÙ CRISTO HA RIVELATO E CHE LA CHIESA CATTOLICA CI INSEGNA IN SUO NOME.

Nell’Ultima Cena Gesù Cristo disse ai suoi Apostoli: Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Anche se dovevano aver visto con i loro occhi che questo è il pane e questo è il vino, erano fermamente convinti della realtà di ciò che Gesù Cristo stava dicendo loro. Infatti, la santità della vita di Cristo, il gran numero dei suoi miracoli, l’adempimento di alcune profezie che aveva fatto, avevano dimostrato agli agli Apostoli l’evidenza della sua filiazione divina e, di conseguenza, l’impossibilità di dubitare della verità delle sue parole. – Abramo aveva ricevuto da Dio prima la promessa e poi il comando di sacrificare il suo unico figlio. Egli non esitò a eseguire l’ordine, fermamente convinto che, nonostante tutto, la promessa di Dio si sarebbe realizzata (Eb. XI, 19; Rm. IV, 9). Paolo chiama la fede una ferma convinzione di ciò che non vediamo (Eb. X, 1).

La fede cristiana è sia una questione di mente che di volontà. Prima di credere, esaminiamo se ciò che dobbiamo credere siaa stato realmente rivelato. Dio vuole questa indagine, perché esige un’obbedienza ragionevole (Rm XII, 1) e si considera uno stolto chi presta fede troppo in fretta e senza esame (Esod. XIX, 4). Ma l’intelletto ha acquisito la certezza che la dottrina proposta sia rivelata da Dio? Se la dottrina proposta è rivelata da Dio, la volontà deve immediatamente sottomettersi alla parola divina, anche se la ragione non la comprende. La volontà può resistere e poi non arriva alla fede. “Non si crede se non si vede”. (S. Agos.)

1. LA FEDE CRISTIANA SI RIFERISCE A MOLTE DOOTTRINE CHE NON CADONO SOTTO I NOSTRI SENSI E CHE LA NOSTRA RAGIONE NON COMPRENDE DA SÉ.

La fede è la ferma convinzione di ciò che non vediamo (Eb XI, l).

Noi crediamo nell’esistenza di Dio e non lo vediamo; crediamo nell’esistenza degli Angeli, che non vediamo. Crediamo nella risurrezione dei corpi, senza capire come avverrà; lo stesso vale per i misteri della S. Trinità, del SS. Sacramento. Queste verità non possono essere comprese o dimostrate direttamente dalla ragione. (Conc. del Vat.). È proprio per questo motivo che la fede sia meritoria e gradita a Dio, come disse Gesù Cristo a san Tommaso: Beati quelli che non vedono, ma credono. (S. Giovanni XX, 29) Anche il B. Clemente Hofbauer ripeteva: Se potessi vedere i misteri della nostra santa Religione con gli occhi aperti, li chiuderei per non perdere i meriti della mia fede.

È UN ERRORE CREDERE CHE PER QUESTO MOTIVO LA DOTTRINA DI CRISTO E DELLA CHIESA SIA IN CONTRADDIZIONE CON LA RAGIONIE O CON LR SCOPERTE DELLA SCIENZA.

Senza dubbio molte verità rivelate, la Trinità, l’Incarnazione, la Presenza Reale, sono in contraddizione con la ragione.(Conc. del Vat.) Dio è la fonte delle verità rivelate. e delle verità razionali; e Dio non può contraddirsi. L’apparente contraddizione deriva da una falsa nozione di dogma, da una mancanza di riflessione. (Conc. del Vat. 3, 4) Bacone diceva quindi giustamente: “Un po’ di filosofi allontana da Dio, molta filosofia riconduce a Lui”. Allo stesso modo, il poeta Weber ha detto: “La mezza scienza porta al diavolo, la scienza completa porta a Dio”. La fede non contraddice le conclusioni della scienza più di quanto lo faccia la ragione. Infatti, come può essere che proprio i più grandi scienziati, che hanno meglio meritato per l’umanità con le loro invenzioni, fossero in genere di fede e pietà infantili: Newton, Keplero, Copernico, Linneo, ecc. e recentemente Pasteur, quello scienziato così famoso per le sue scoperte in campo medico, che sul letto di morte ha reso omaggio alla fede ricevendo devotamente i sacramenti (1895), anche lui dichiarò che attraverso i suoi studi, aveva raggiunto il livello di un contadino bretone. Non bisogna dimenticare che che le scienze naturali sono in parte costituite da ipotesi che, come la moda, scompaiono per essere sostituite da altre. In queste condizioni, come può esserci contraddizione tra scienza e fede? Prendiamo l’esempio delle teorie sul sole. Nell’antichità, la scienza considerava il sole come una massa di ferro (Anassagora) o di oro fuso (Euripide); in epoca moderna, come un grande fuoco (Kant). Da allora, per quasi mezzo secolo, la scienza è stata dell’opinione che la massa solare fosse oscura, forse addirittura abitata, e che sia circondata da un’atmosfera di gas luminosi. Si dice che le macchie solari siano cime di montagne (Herschell). Dal 1868, è stato accettato che l’intera sostanza solare sia gassosa e di bassa luminosità ed alta temperatura provenienti dall’interno del Sole, che costituirebbero le macchie (L’astronomo francese Fay e l’italiano Secchi). Ma quando l’analisi spettrale ha mostrato che queste macchie sono masse collassate e raffreddate, sono state elaborate nuove teorie. Lo stesso vale per molte delle conclusioni delle scienze naturali! E sono proprio questi sistemi che sarebbero in contraddizione con la Religione! Che ridicolo! Non dimentichiamo che, ad eccezione del racconto della creazione e del diluvio, scienza e religione non hanno alcun punto di contatto.

2. AGIAMO IN MODO MOLTO RAZIONALE QUANDO CREDIAMO, BASIAMO LE NOSTRE CREDENZE SULLA VERIDIVITA DIVINA E SAPPIAMO ANCHE PER CERTO CHE LE VERITÀ DI FEDE SIANO RUVELATE DA DIO.

Una persona miope agisce in modo molto razionale quando crede che uno dei suoi compagni con la vista acuta vede che c’è un palloncino in aria, anche se non lo vede. Il cieco crede a un uomo di buona vista che su una carta geografica siano state segnate città, fiumi e montagne, anche se non può vederli né toccarli. Tutti crediamo nell’esistenza di Parigi, Roma e Londra, forse senza esserci mai stati e senza alcuna speranza di andarci. Un re negro dei tropici crede ai missionari che gli dicono che in inverno l’acqua indurisce nel loro Paese e forma un ponte sui fiumi, anche se non può rappresentarsi questo fenomeno. Tutti loro, però, agiscono in modo scientifico; il motivo è ovvio. Eppure si agisce in modo ancora più scientifico quando si crede in Dio; perché gli uomini possono ingannarsi e mentire, Dio no. È quindi Dio il fondamento della nostra fede. – Va da sé che questo presuppone la certezza della realtà della rivelazione di Dio della verità che dobbiamo credere. Questa certezza è in possesso del credente, perché Dio l’ha dimostrata con numerosi fatti divini, in particolare miracoli e profezie (di cui parleremo più avanti) che è Lui a rivelare la verità che dobbiamo credere, che è Lui l’autore della fede. “I buoni troveranno sempre un motivo sufficiente per credere, mentre i malvagi, da parte loro, troveranno sempre scuse per non credere. (Caterina Emmerich). – Noi riponiamo la nostra fede nella parola di Cristo perché Egli è Figlio di Dio, e quindi incapace di sbagliare e di ingannare, e perché ha dimostrato con i miracoli che la sua dottrina sia vera. Sarebbe una blasfemia, dice Agostino, supporre che il nostro Maestro, che è la verità stessa, abbia mentito anche solo in un singolo punto. Se, dunque, crediamo nella parola di Cristo, abbiamo una certezza maggiore che se la percepissimo attraverso i nostri sensi. B. Clém. Hofbauer disse davanti ad un quadro: “Credo più fermamente in un Dio in tre Persone che nell’esistenza di questo quadro su questa parete, perché i miei sensi possono ingannarmi, Dio no. – Cristo stesso si appellava ai suoi miracoli per dimostrare la verità della sua dottrina. Se, dice, (S. Giovanni X, 38) non credete a me (cioè alle mie parole) credete alle mie opere. – Crediamo negli insegnamenti di Cristo. Crediamo nell’insegnamento della Chiesa, perché Gesù Cristo la governa per mezzo dello Spirito Santo e la preserva dall’errore; perché ancora oggi Dio testimonia con i miracoli che la Chiesa Cattolica insegna la verità. Gesù Cristo disse ai suoi Apostoli prima della sua ascensione: “Io sono con voi fino alla fine del mondo”. (S. Matth. XXVII1, 20); e già nell’ultima cena aveva detto: “Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre”. (S. Giovanni XIV, 16). Come il giorno della Pentecoste lo Spirito Santo è ancora nel Cenacolo, cioè nella Chiesa. – Dio ancora opera miracoli nella sua Chiesa nel nostro tempo: gli innumerevoli prodigi che si compiono a Lourdes e quelli su cui si basano i processi di canonizzazione; i corpi intatti dei Santi: Santa Teresa (f 3582) nel Convento delle Carmelitane di Avila, Santa Elisabetta del Portogallo (f 1336) presso le Clarisse a Coïmbra, San Saverio (+ 1552) a Goa Goa, Santa Caterina da Bologna (+ 1463) presso le Clarisse di quella città, San Giovanni della Croce (+ 1591) a Segovia, Santa Maria Maddalena dei Pazzi (+ 1607) a Firenze, la B. Eletta a Praga (+ 1663) nel convento delle Carmelitane. La lingua di San Giovanni Nepomuceno è intatta (da 500 anni si espone a Praga il 25 maggio per 8 giorni) come quella di Sant’Antonio da Padova. Il braccio destro di Santo Stefano d’Ungheria (f 1038), è anch’esso conservato intatto nella cappella di S. Sigismondo nel castello di Ofen. Tuttavia, questi corpi non erano imbalsamati; la maggior parte ha trascorso molti anni nel terreno per molti anni e non hanno mai emanato il minimo odore. Non sono rigidi, ma duttili. Il miracolo di S. Gennaro a Napoli è noto in tutto il mondo. Il sangue in due fiale del sangue del Vescovo S. Gennaro di Benevento, decapitato sotto Diocleziano nel 305. Appena portate queste due fiale insieme al sangue coagulato della testa del Santo contenute in reliquiari d’argento, il sangue comincia a liquefarsi e a bollire. Lontano dalla testa, si coagula di nuovo. Questo miracolo può essere visto più volte all’anno e dura da secoli; ha prodotto molte conversioni di dissidenti, anche di prelati luterani. La fede cristiana è quindi più certa della percezione dei sensi, della vista, ecc., più certa della conoscenza razionale. I nostri sensi e il nostro ragionamento possono ingannarci, ma non Dio: il nostro occhio, per esempio, vede la terra come un disco relativamente piccolo, l’arcobaleno come una materia colorata, il cielo come una materia colorata, il bastone immerso nell’acqua come spezzato. La nostra ragione, turbata dal peccato originale, ci inganna come l’occhio. Proprio come vediamo meglio con un telescopio che ad occhio nudo, meglio alla luce del sole che a quella di una lampada, conosciamo meglio grazie alla fede che con la ragione, – non bisogna confondere il credo con il “sembra”; l’opinione è una scienza senza certezza, la fede è una scienza certa basata sull’infallibilità di Dio.

3. LA FEDE CRISTIANA SI ESTENDE A TUTTE LE DOTTRINE DELLA CHIESA CATTOLICA.

Rifiutare di credere in una sola dottrina della Chiesa significa non avere fede. Infatti, chi ammette alcune parole di Gesù Cristo o della Chiesa e ne rifiuta altre, cessa di credere che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio e governi la Chiesa cattolica.

La fede di un tale uomo è come una casa traballante. Avrebbe una fede senza valore chi dicesse: Credo a tutta la dottrina cattolica, ma non all’infallibilità del Papa, cioè quel particolare aiuto dello Spirito Santo concesso al Papa per effetto del quale egli non può né sbagliare né ingannare nelle solenni decisioni dottrinali che egli dà come capo supremo della Chiesa. Quale temerarietà da parte di una creatura di agire con Dio come con un mercante fraudolento di cui non ci fidiamo e da cui rifiutiamo certi beni “Che follia”. La ragione umana, così miope, si erge a giudice di Dio e della Rivelazione e la convoca al suo tribunale. È così per la fede come per certi fenomeni naturali: una campana perde il suo suono per la minima incrinatura; il corpo è malato quando un solo arto soffre, una nota falsa disturba l’armonia; un granello di polvere nell’occhio offusca la nostra visione. Se si rifiuta un solo articolo di fede, la fede viene distrutta. S. Giacomo dice, a proposito della legge, che la trasgressione di un punto rende l’uomo colpevole contro tutta la legge (S. Giacomo VI, 12) si può dire allo stesso modo della fede: Chi rifiuta un solo articolo di essa pecca contro tutti. – Quindi non si può dire che gli eretici possiedano la fede cristiana; il vino artificiale non è tanto vino quanto la fede. La loro fede non è la fede cristiana. Tuttavia, poiché anche gli eretici affermano di avere la fede cristiana, chiamiamo vera fede cristiana, che esiste solo nella Chiesa cattolica, la fede cattolica.

È NECESSARIO CREDERE A TUTTI GLI INSEGNAMENTI DELLA CHIESA CATTOLICA, MA PER ESSERE SALVATI NON È NECESSARIO CONOSCERLI TUTTI NEL DETTAGLIO.

Tuttavia, un cristiano Cattolico deve almeno sapere che c’è un Dio e che questo Dio giudicherà tutti gli uomini in modo giusto; che in Dio ci sono tre Persone e che la seconda Persona si è fatta uomo e ci ha salvato.

Per avvicinarci a Dio”, dice San Paolo, “dobbiamo prima credere che c’è un Dio e che Egli ci ricompensa coloro che lo cercano. (Ebr. XI, 6) La conoscenza, della SS. Trinità non era necessaria prima della venuta di Gesù Cristo, ma era necessario avere una nozione almeno confusa del Redentore. (Lehmkuhl, gesuita tedesco autore di un trattato sulla morale molto apprezzato). Ora è diverso, soprattutto per i Cristiani. Chi ignora queste due verità essenziali non è ammesso né al Battesimo né all’assoluzione; un’eccezione sarebbe possibile soltanto per i moribondi, ai quali mancherebbe il tempo per l’istruzione.

Coloro che hanno la possibilità di conoscere la fede cristiana sono tenuti a conoscere anche: il testo e il significato del Simbolo degli Apostoli, i Comandamenti di Dio e della Chiesa, i punti importanti dei Sacramenti ed il Padre Nostro.

Sono quindi tenuti a conoscere i punti fondamentali del loro Catechismo; Questa è la prescrizione della Chiesa.

4. LA FEDE CRISTIANA È UN DONO DI DIO, PERCHÉ LA FACOLTÀ DI CREDERE VIENE DALLA SOLA GRAZIA.

La fede è un dono di Dio (Ef. II, 8); “Nessuno viene a me”, dice Gesù Cristo, “se non gli viene data dal Padre mio.” (S. Jean VJ, 66) Dio ci dà la fede dal Battesimo, che per questo è chiamato Sacramento della fede. (Conc. di Tr. VI, 7). Egli ci concede infatti, contemporaneamente alla grazia santificante, la facoltà di credere, o la virtù della fede. Finché il battezzato non abbia raggiunto l’età della ragione, non può avvalersi di questa facoltà, e non può tradurre la sua fede in atto. Questa attività non si produce che nell’età della ragione sotto l’influenza della grazia e dell’istruzione religiosa. – Lo stesso vale per il senso della vista nel neonato; finché il suo occhio non è aperto, la sua facoltà visiva non agisce. Ma non appena l’occhio si apre, vedrà, sotto l’influenza della luce, gli oggetti che colpiscono la sua vista. – Il peccatore1 (che ha perso la fede) recupera questa virtù attraverso la penitenza; ma poiché Dio non dà la grazia agli adulti senza la loro cooperazione (Conc. de Tr. VI, 7) il peccatore (i peccati, eccetto quelli contro la fede, lasciano sussistere la virtù della fede come virtù informe) è obbligato a prepararsi ad essa.

Dio concede la grazia della fede soprattutto a coloro che 1° desiderano conoscere la verità; 2° che conducono una vita morale 3° che gli chiedono la grazia della vera fede.

Chi aspira seriamente alla verità arriverà sicuramente alla fede. “Beati quelli – dice Gesù Cristo -che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati”(S. Matth. V, 6); Dio aveva già detto in Geremia (XXIX, 14): “Se mi cercate con tutto il cuore mi troverete” . Giustino il filosofo (+ 166) provò la verità di queste parole; sulle rive del Tevere incontrò un anziano che lo fece avvicinare al Cristianesimo e lo convertì. – La seconda via della fede è una vita pura. Le buone azioni attirano la grazia di Dio e, di conseguenza, l’illuminazione della mente: “Se uno – dice Gesù Cristo, – vuole fare la volontà di Dio, saprà se la mia dottrina viene da lui o se parlo da me stesso” (S. Giovanni VII, 19). Tommaso d’Aquino pensa che anche un selvaggio, che vive nelle profondità delle foreste e con bestie feroci, che secondo i lumi della sua ragione facesse il bene ed evitasse il male, otterrebbe da Dio la grazia della fede, o per mezzo di un’illuminazione interiore o per l’invio di un messaggero celeste (Angelo o missionario). È così che Dio, nella persona di san Pietro, inviò un messaggero a Cornelio, il centurione pagano (At. Ap. X). – Infine, la via più sicura per la fede è la preghiera, come disse Gesù Cristo: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto”. (S. Matth. VII., 8). Il conte protestante Fréd. de Stolberg, (+ 1819) ottenne la fede dopo 7 anni di preghiera e divenne un famoso scrittore cattolico. (Mehler VI, 294). – Nella sua misericordia Dio spesso dona la fede anche a nemici della Religione cristiana. (Conversione di S. Paolo). Ma Egli non dà questa grazia straordinaria che a coloro che hanno aderito all’errore con una retta intenzione. (S. Alf.)

Per dare la grazia della fede, Dio si serve o di un mezzo ordinario, come la predicazione, o di un mezzo straordinario, come il miracolo.

Oltre alla predicazione, i mezzi ordinari comprendono la lettura di libri religiosi, e l’istruzione da parte dei semplici fedeli. S. Agostino giunse gradualmente alla fede attraverso i sermoni di Sant’Ambrogio, Vescovo di Milano; Sant’Ignazio di Loyola, attraverso la lettura delle vite di Nostro Signore e dei Santi (Mehler I 191); il filosofo S. Giustino il martire, attraverso le lezioni di un vecchio sulle rive del Tevere. – Dio ha usato mezzi straordinari all’inizio del Cristianesimo, e spesso anche oggi. I pastori di Betlemme furono avvertiti da un Angelo della nascita del Salvatore; i Magi furono portati a Cristo da una stella straordinaria, San Paolo da una voce miracolosa e da una luce dal cielo (Atti IX); il carceriere di Filippi per lo scuotimento e l’apertura della prigione (Atti XVI, 16); Costantino il Grande per l’apparizione di una stella luminosa e di una luce dal cielo (a. 312); il famoso missionario Alph. Ratisbonne, un ricco banchiere ed ebreo alsaziano che si convertì grazie a un’apparizione della Beata Vergine nella chiesa di Sant’Andrea a Roma nel 1842 (Mehler I, 20); il poeta incredulo, Clemente Brentano (+ 1842), che in seguito pubblicò le visioni della veggente, Cath. Emmerich, si convertì perché la Provvidenza lo condusse sul letto di morte di lei; l’avvocato parigino cieco Henri Lasserre, il futuro storico dei miracoli di Lourdes, si convertì grazie alla guarigione dei suoi occhi con l’acqua di Lourdes nel 1882. Anche un giovane pagano, Teofilo, si è convertito miracolosamente grazie al martirio di Santa Dorotea (398). Per ironia della sorte, le aveva chiesto di inviargli fiori e frutti dal giardino del suo fidanzato celeste; ed in effetti, dopo l’esecuzione della Santa, fiori e frutti caddero ai suoi piedi; egli si convertì immediatamente e fu martirizzato.

Molti uomini non arrivano mai alla fede cristiana perché mancano di buona volontà e sono troppo orgogliosi.

Molti uomini non credono perché mancano di buona volontà. (S. Aug.) Come Dio dà a tutti la luce del sole, così vuole dare a tutti la luce della fede. (S. Aug.) Cristo, luce del mondo, illumina con lo Spirito Santo ogni uomo che viene in questo mondo. (S. J. I,9.) Ma alcuni uomini rifiutano questa luce; non vogliono credere per non cambiare la loro vita malvagia. Preferiscono le tenebre alla luce, (S. Giovanni III, 19) e così peccano contro lo Spirito Santo. “Se chiudete gli occhi non vedrete nulla”, dice sant’Eutimio, “ma né la luce né gli occhi ne saranno la causa, sarà la vostra volontà” Così agivano i farisei al tempo di Gesù Cristo. – Gli orgogliosi non arrivano alla fede; ecco perché: è il modo di Dio usare mezzi molto semplici per portare le persone alla fede. Lo scandalo che ne prendono i superbi è un ostacolo alla fede. Cristo è apparso nell’abiezione e nella povertà, e volle venire apposta dalla disprezzata città di di Nazareth. “Che cosa può venire di buono da Nazaret? ( S. Giovanni IV, 46), e disprezzarono gli insegnamenti del Messia. Al popolo romano, così fiero, Dio inviò come messaggeri della fede i Giudei, sudditi conquistati e privi di cultura. Ad Erode ed ai principi dei sacerdoti, Dio mandò deliberatamente dei pagani, i 3 Magi, per annunciare la nascita di Cristo. È ancora oggi lo stesso; si lascia la sua Chiesa, dispensatrice di verità, in uno stato di oppressione, di persecuzione. Il tesoro della parola divina è sepolto in un campo ordinario (S. Matth. XIII, 44). Non dobbiamo quindi stupirci se i superbi1 siano confusi. Dio nasconde i suoi misteri ai sapienti ed ai prudenti del mondo (ibid XI, 25), Egli resiste ai superbi (I. S. Pierre. V, 5).

5. LA FEDE CRISTIANA È CONDIZIONE NECESSARIA ALLA SALVEZZA.

La fede assomiglia alla radice dell’albero; come l’albero non può vivere senza radici, così il Cristiano non può vivere senza radici. Senza radici, anche il Cristiano non può senza la fede arrivare alla vita eterna (S. Bern.).

La fede è l’inizio della salvezza, il fondamento e la radice di ogni giustificazione. (Concilio di Tr. VI, 8) La fede è come la chiave che apre le riserve della speranza, carità e delle opere buone (Alban Stoltz). Inoltre, in che considerazione è la grazia della fede! Il pio Alfonso il Saggio, re di Castiglia, era solito dire: Ringrazio incessantemente Dio, non per avermi fatto re, ma per avermi fatto Cattolico: non c’è salvezza al di fuori della fede. Allo stesso Mosè fu rifiutato l’ingresso nella Terra Promessa perché aveva avuto dei dubbi. Chiunque che non crede (S. Marco, XVI, 16), sarà condannato. Chiunque in questa vita non cammina bella fede non raggiungerà la visione nella prossima. (S. Agos.) Senza la fede è impossibile piacere a Dio (Ep. Ad Ebr. XI, 6). S. Pietro sprofondò nell’acqua appena cominciò a dubitare (S. Matth. XIV, 30), e va nell’abisso chi perde la fede. Questa virtù è come una nave: senza di essa non si può attraversare l’oceano, e senza la fede non si può entrare nel porto della salvezza. È anche come la colonna di fumo che guidò gli israeliti attraverso il deserto (Giustino) fino alla Terra Promessa, o alla stella che indicò ai Magi la strada per Betlemme. – Senza fede non ci sono opere meritorie. L’albero senza radici è sterile e l’uomo senza fede non può produrre opere buone (soprannaturali). È una follia immaginare che non importi se si creda o meno, che basta vivere, perché senza la fede è impossibile condurre una vita onesta. nel vero senso della parola. Tuttavia, non intendiamo dire che tutte le azioni che non derivino dalla fede soprannaturale siano peccati; questa è una proposizione condannata da Alessandro VIII. E ciò che diciamo delle opere buone, dobbiamo dirlo delle virtù. È impossibile costruire un edificio materiale senza fondamenta, come è impossibile costruire un edificio di virtù e perfezione senza fede. (S. Bonav.) Al contrario, la vera fede dà l’impulso alle buone opere e alle virtù cristiane. La radice non rimane isolata, ma fa crescere i germogli e la fede produce le opere buone. La fede nella ricompensa dà all’uomo la forza di fare il bene. La fede incrollabile nella risurrezione ha rafforzato i fratelli Maccabei e tutti i martiri, la generosità di Tobia e di altri santi. La fede al momento delle tentazioni allontana il peccato (Giuseppe in Egitto). Il faro fa il pilota attenti agli scogli e lo protegge dal naufragio. La fede ci rende consapevoli della morte eterna a cui siamo precipitati a causa del peccato. La fede, dice San Paolo, è uno scudo contro il quale si spengono tutti i dardi infuocati di satana (Ef. VI, 16) e che ci copre, aggiunge San Bonaventura, come lo scudo copre i combattenti. I fedeli assomigliano (S. J. Chrisost.) a un uomo posto su un’alta torre, dove è al sicuro dalla sorpresa e può difendersi meglio. La fede ci difende dalle tentazioni della disperazione; è un capitale di riserva segreto i cui interessi si riscuotono nel momento del bisogno (Goethe). La misura della nostra fede è anche la misura delle grazie che Dio ci concede, come le guarigioni che ha operato Gesù Cristo. Una fede più viva ha ottenuto una guarigione più veloce. Era la fede la prima cosa di cui Cristo si preoccupava, era la fede che lodava quando diceva: la tua fede ti ha salvato. (S. Matth., IX, 22).

6. LA SOLA FEDE NON BASTA PER ESSERE SALVATI; BISOGNA VIVERE SECONDO LA FEDE E PROFESSARLA PUBBLICAMENTE.

La nostra fede deve essere viva, cioè deve produrre opere buone. “Non tutti quelli che mi dicono: “Signore, Signore” entreranno nel regno dei cieli; ma vi entrerà solo chi farà la volontà del Padre mio che è nei cieli” (S. Matth. VII, 21). Chi non ha fatto opere di misericordia sarà condannato da Cristo all’ultimo giudizio” (ibid. XXV, 41). La sua fede somiglia a quella degli spiriti maligni che credono ma fanno il male (S. Giac. II, 19). La fede che non produce opere buone non è, a rigore, una vera fede. La fede è vera solo quando non si contraddice con le opere ciò che si professa con la bocca. (S. Greg. M.). Il corpo senza anima è un cadavere; la fede senza opere è morta. (S. Giac. II, 26.) La fede senza opere è un albero senza frutto (S.. Chrysost.), una vite sterile (S. Cir. Al.), un pozzo senza acqua, una lampada senza olio, una mandorla senza nocciolo, (S. Greg. M.) Assomiglia ad un uomo ricco che non usa il suo capitale e che muore di fame nonostante i suoi soldi (Mons. Zwerger), ad un viaggiatore che vede la sua meta davanti a sé, ma è troppo pigro per avvicinarsene. – Un semplice atto di Battesimo non è quindi sufficiente per essere salvati. – Le opere meritorie per il cielo, perché queste sono le uniche opere buone, possono essere compiute solo da chi ha la carità, cioè la grazia santificante (vedi il capitolo sulla grazia e le opere buone). Ne consegue che solo la fede unita alla carità portano alla salvezza. Così San Paolo diceva: “Se avessi fede da spostare le montagne e non avessi la carità, non sarei nulla (I. Cor. XIII, 2). Il fedele che non ha avuto la carità sarà dunque dannato. – È inoltre necessario che noi professiamo la nostra fede esteriormente: “perché per essere giustificati bisogna credere di cuore e confessare la propria fede con parole per essere salvat” (Rm X, 10). Si perde poco a poco la conoscenza di una lingua trascurando di usarla; e perdiamo la vita della fede non portandola alla luce attraverso la testimonianza pubblica. (Deharbe.) La fede si perde presto senza la pratica (S. Amb.) L’uomo è composto da un corpo e da un’anima, quindi il culto di Dio deve essere non solo interiore ma anche esteriore.

La natura stessa ci spinge a rivelare ciò di cui siamo interiormente convinti. Coloro che non hanno confessato la loro fede sentiranno il giudizio di Dio: ” Vi dico in verità, Io non vi conosco”. (S. Matth. XXV, 12.) Parleremo più avanti in modo più esplicito della professione di fede.

6. I MOTIVI DELLA FEDE.

1. I MOTIVI PRINCIPALI CHE CI INDUCONO A CREDERE SONO LE PROFEZIE ED I MIRACOLI, PERCHÉ ATTRAVERSO DI ESSI OTTENIAMO LA CERTEZZA ASSOLUTA CHE UNA VERITÀ SIA STATA RIVELATA DA DIO.

In ultima analisi, la veridicità divina è il fondamento della fede; perché accettiamo le verità da Lui rivelate, perché sappiamo che non può ingannare né se stesso né noi. Ma nessun uomo ragionevole ammetterà come divina una verità finché non sappia con certezza che Dio l’ha rivelata. Ecco perché i fatti con i quali Dio certifica di aver parlato sono per noi il motivo principale e la condizione assolutamente indispensabile della fede. Gli Apostoli hanno creduto senza esitare alle parole dell’Ultima Cena: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, perché avevano visto con i loro occhi gli innumerevoli miracoli di Gesù Cristo e perché avevano visto realizzarsi molte delle predizioni di Cristo e dei profeti. 3000 Giudei si convertirono alla fede cristiana il giorno di Pentecoste, alla vista del miracolo delle lingue; altri 2000 alla vista mel miracolo sotto il portico del tempio. I pagani accettarono la fede a causa dei miracoli con cui Dio accompagnò la predicazione degli Apostoli. S. Paolo si è convertito solo grazie al miracolo sulla via di Damasco e Costantino dalla croce che brillava nel firmamento. Quanti uomini si convertirono quando, nell’anno 70, videro realizzarsi la profezia di Gesù Cristo sulla rovina di Gerusalemme! Quanti altri quando videro nel 361 il compimento di un’altra profezia nel fallimento della ricostruzione del tempio! – Ci sono ancora altri motivi di credibilità: il grande numero e la costanza dei martiri; la meravigliosa e perpetuità del Cristianesimo, le quattro note della Chiesa. “La Chiesa stessa è un solido e costante motivo di credibilità (Conc. Vatic. III, 3): basta considerare la sua durata e la sua espansione in mezzo alle persecuzioni. I motivi di credibilità non agiscono tutti allo stesso modo su tutti gli uomini. Alcuni sono toccati dalla costanza dei martiri, altri dalla santità di un predicatore; uno da un miracolo, un altro dalle punizioni che i persecutori del Cristianesimo hanno subito. (S. Aug.)

La maggior parte dei miracoli avveniva all’inizio del Cristianesimo, perché allora erano necessari per la diffusione del Cristianesimo.

Dio è come un giardiniere che innaffia le piante quando sono piccole. Finché la Chiesa era piccola, Dio la innaffiava con il dono dei miracoli (S. Gregorio M.).

2. I MIRACOLI SONO DELLE OPERE STRAORDINARIE CHE NON POTEVANO ESSERE PRODOTTE DA ALCUNA FORZA NATURALE, MA CHE SONO STATE REALIZZATE DALL’AZIONE DI UNA POTENZA SUPERIORE.

Ciò che chiamiamo straordinario è ciò che ci riempie di stupore, perché non l’abbiamo ancora visto o sentito, o perché non riusciamo a spiegarlo. Una ferrovia o un battello a vapore stupirebbero chiunque li vedesse per la prima volta. Siamo stupiti dal fonografo che riproduce i discorsi, brani di musica, ecc. con il loro timbro, e che permetterà di ascoltare le voci di uomini illustri, anche dopo secoli. Tuttavia, tutte queste straordinarie invenzioni non sono miracoli, anche se la loro vista ci fa gridare allo stupore. Questi risultati sono ottenuti con mezzi naturali, con le forze della natura. Solo quegli avvenimenti sono miracolosi e non si possono essere ottenuti con le forze della natura. La resurrezione di un uomo morto, per esempio, è un miracolo, qualcosa che di solito non accade, quindi è una cosa straordinaria. In secondo luogo, gli scienziati e gli operatori più illustri non sono in grado di riportare in vita una persona morta con le forze conosciute della natura. È quindi richiesto l’intervento di un agente superiore. – I miracoli sono deviazioni (fenomeni straordinari) dal corso ordinario della natura; sembrano contraddire le leggi ordinarie naturali, ma non è così. Le leggi della natura non vengono soppresse, la loro azione è semplicemente ostacolata dall’intervento di un’altra forza. Se un libro cade e la mia mano lo tiene, la legge di gravità non viene soppressa; qualcosa di simile accade nel miracolo, ma non possiamo vedere la forza che interviene.

Ci sono miracoli veri, che possono essere grandi o semplici, e miracoli apparenti.

I grandi miracoli sono eventi straordinari che, in qualsiasi circostanza non possono essere l’effetto di cause naturali; per esempio, la resurrezione di un morto, l’incorruttibilità e la morbidezza duratura di un cadavere. I miracoli semplici sono eventi straordinari che non potrebbero assolutamente essere prodotti da cause naturali, ma che nelle circostanze date sarebbero stati impossibili, per esempio la guarigione di un malato con una semplice parola, la conoscenza improvvisa di una lingua straniera. – I miracoli apparenti sono le cose straordinarie che il demonio produce con cause naturali, in modo così abile da ingannare i nostri sensi. (Noi crediamo la realtà di qualcosa che in realtà non c’è). I miracoli apparenti sono come i trucchi dei prestigiatori (ingoiare spade, sputare monete d’oro, ecc.). con la differenza che i demoni superano di gran lunga questi prestigiatori in intelligenza ed abilità. Tali sono i miracoli compiuti con l’aiuto del diavolo dai maghi del Faraone che imitavano i miracoli di Mosè (Esodo VII, 11); da Simone il mago (Act. Ap. VIII, 9). Anche l’Anticristo (II. Tessal. II. 8) opererà apparenti miracoli attraverso l’uso di mezzi naturali (S. Th. d’A.). Allo stesso modo si potrebbero spiegare le presunte sparizioni delle vittime sugli altari dei pagani, la presunta metamorfosi di Ifigenia in cervo, ecc.

Dio produce i miracoli reali solo per la sua gloria e soprattutto come prove della verità.

Dio produce miracoli per i seguenti motivi: per provare la missione divina dei suoi inviati e la verità della loro dottrina; per rivelare la verità della loro dottrina.; per rivelare la santità di una persona deceduta; o per rivelare la sua bontà e la sua giustizia. Dio non può permettere che i miracoli sostengano l’errore. –

Tutti i documenti di autorità hanno un sigillo che ne conferma l’autenticità. Anche Dio ha un sigillo con cui conferma l’origine divina di una cosa. Questo sigillo è il miracolo. Esso ha anche il vantaggio di non poter essere contraffatto. (Abel.). Cristo si è spesso appellato ai suoi miracoli per dimostrare la divinità della sua missione (S. Matth., XI, 4-5; S. Giov. X, 37). Un membro del Direttorio, Laréveilière-Lépeaux, dopo molti studi, aveva immaginato una nuova religione, la Teofilantropia, ma non era riuscito a conquistare seguaci. Egli se ne lamentava con Talleyrand, che gli rispose: “Non mi sorprende il vostro fallimento. Vuoi avere successo? Guarisci i malati, risuscita i morti, fatti crocifiggere e risuscita il terzo giorno. Laréveillère se ne andò confuso. In effetti, i messaggeri di Dio hanno l’obbligo di essere accreditati da miracoli. Dio dimostra anche la divinità della vera Chiesa con i miracoli. (vedi sotto). – Dio dichiara anche la santità dei morti con veri e propri miracoli. Così i miracoli si verificano nelle tombe dei Santi (sulla tomba di Eliseo, IV Re, XIII), nei loro corpi (la loro incorruttibilità) e per loro intercessione. – La Chiesa richiede almeno due miracoli dopo la morte per dichiarare una persona Beata; ne richiede di nuovi per la canonizzazione. Nell’Antico Testamento i Santi hanno compiuto più miracoli durante la loro vita e meno dopo la loro morte; l’opposto è vero nel Nuovo Testamento, ecco perché la Chiesa richiede questi miracoli dopo la morte per la canonizzazione (Ben. XIV). – I veri miracoli servono anche a rivelare la bontà e la giustizia di Dio: ad esempio il miracoloso attraversamento del Mar Rosso e del Giordano degli Israeliti, la manna e l’acqua dalla roccia nel deserto; il diluvio, la pioggia di fuoco e dii zolfo su Sodoma, la morte improvvisa di Anania e Zaffira. I miracoli spesso erano punizioni; servivano a strappare gli israeliti dalle mani degli Egiziani, per mantenerli obbedienti nel deserto, a rivelare ai popoli vicini di Israele la gloria del Dio di Israele. Nel Nuovo Testamento non vediamo miracoli come pena, a parte il disseccamento del fico. Dio cerca piuttosto di ispirare amore. I miracoli dell’A.-T. erano più grandiosi, quelli di Cristo lo sono meno, ma hanno un significato più profondo ed intimo Nell’AT, le acque del Giordano si alzano come due muri per far passare gli Ebrei. Nel Nuovo Testamento questo miracolo è correlato al calmarsi della tempesta, meno grandioso, ma che rappresenta con un simbolismo più perfetto la fine delle persecuzioni ed i trionfi della Chiesa; nell’Antico Testamento, Dio nutre il suo popolo nel deserto con la manna, nel N. moltiplica due volte i pani per diverse migliaia di uomini; nell’AT. vediamo la colonna di fuoco abbagliante nel deserto, nel N. è una luce tranquilla che illumina i campi di Betlemme. – Dio non fa mai veri miracoli a favore dell’errore, perché essi sono sempre un segno dell’operazione divina ed una prova della verità. Se il diavolo fosse in grado di compierli, Dio approverebbe l’errore, cosa che ripugna alla sua bontà (S. Th. d’Aq.). Senza dubbio Dio permette ai demoni o agli empi di operare miracoli apparenti; la giustizia di Dio si serve di essi per punire gli increduli (Suarez) e protegge i giusti con la sua grazia, quando fa loro riconoscere l’inganno (S. Th. d’Aq.). Miracoli di origine demoniaca, e quindi miracoli che non durano (guarigioni effimere), che non servono né al corpo né all’anima, che non servono a rafforzare la fede e la morale, che si compiono con cerimonie ridicole e insensate. (S. Th. d’Aq.)

Di solito Dio si serve di una creatura per compiere un miracolo, spesso anche una creatura indegna.

Le creature possono fare miracoli quando Dio dà loro il potere di farlo. (S. Th. d’Aq.) I Santi hanno sempre operato miracoli con il potere (in Nome) di Dio. Solo Cristo li ha operati nel suo Nome. – Il dono dei miracoli è una grazia gratuita e può essere concessa agli indegni per la salvezza delle anime (S. Matth., VII, 25). Anche i pagani e i miscredenti erano in grado di operare miracoli per corroborare la verità. Se nei giudizi di Dio persone innocenti potevano camminare impunemente sui carboni ardenti o portavano l’acqua attraverso i setacci, Dio avrà voluto persuadere gli uomini della realtà della sua Provvidenza. – Il diavolo può fare veri miracoli quando serve come strumento di Dio per castigare gli empi (S. Aug.); è stato solo il diavolo a provocare le piaghe d’Egitto e la miserabile morte di Erode (Act. XII). In questo caso, i miracoli del diavolo stesso servono a difendere la verità. – Ma non dobbiamo mai proclamare un miracolo quando sia possibile una spiegazione naturale. (S. Aug.).

3. SI CHIAMANO PROFEZIE DELLE PREDIZIONI PRECISE DI EVENTI FUTURI CHE SOLO DIO, ESCLUDENDO ALTRE CREATURE, PUÒ CONOSCERE.

Dio a volte predice eventi futuri che dipendono dalla libera volontà degli uomini, che solo Lui può conoscere. Come ad esempio la previsione del rinnegamento di Pietro, da parte di un Apostolo in cui tutto faceva pensare al contrario (S. Marc. XIV, 31); come anche la previsione di eventi che dipendono dal beneplacito di Dio, per esempio la rovina di Gerusalemme ed i segni della fine del mondo. – Si potrebbero chiamare le Profezie miracoli di onniscienza, in contrapposizione ai miracoli di onnipotenza.. Sono davvero miracoli, perché possono avere solo Dio come autore. Infatti, gli eventi futuri che dipendono unicamente dal libero arbitrio dell’uomo sono conosciuti solo da Dio (Isaia, XLI, 23; XLVI, 10), che sonda i misteri di cuori e menti. (Ger. XVI1, 10). Nessuno conosce ciò che è in Dio se non lo Spirito di Dio. (I Cor. II, 11). – Le profezie si distinguono dagli oracoli pagani in quanto questi ultimi erano generalmente equivoci; ad esempio quando l’oracolo dice di Creso: “Se egli attraverserà il fiume di Halys, distruggerà un grande impero”, ma non dice se si riferisce all’impero di Creso o ad un altro. – Non c’è carattere profetico nelle previsioni del tempo da parte dei meteorologi, le previsioni delle eclissi da parte degli astronomi, l’annuncio dell’imminente guarigione o della morte di un malato da parte di un medico, la previsione di una guerra da parte degli uomini di Stato, ecc. perché sono previsioni di eventi che possono essere previsti da cause preesistenti.

Dio fa pubblicare le sue profezie, in generale, solo dai suoi inviati da Lui o con lo scopo di promuovere la fede o per migliorare gli uomini.

I profeti feceto molte predizioni sul Messia, per far sì che le persone aspettarsero il Salvatore tra gli uomini che vivevano prima della sua venuta e per convincere le epoche successive della verità del Cristianesimo. La previsione del diluvio da parte di Noè aveva lo scopo di convertire gli uomini corrotti. – Di norma, il ruolo di profeta è affidato solo a coloro che sono inviati da Dio; è per eccezione che Dio annuncia il futuro attraverso uomini viziosi e miscredenti e li usa come strumenti per il bene. – Dio annunciò la sua rovina a Baldassarre con l’apparizione della mano che scriveva sul muro (Dan. IV). Balaam annunciò la venuta del Salvatore ai Moabiti e al loro re con la famosa profezia profezia: “Una stella uscirà da Giuda” (Numeri V). Ma di solito Dio concede il dono della profezia solo alle anime scelte (Ben. XIV). Queste conoscono il futuro attraverso un’ispirazione interiore, attraverso una visione (apparizione) o attraverso gli Angeli. Così, durante la cattività babilonese, l’Arcangelo Gabriele annunciò a Daniele le 70 settimane (Dan. IX) dopo le quali sarebbe venuto il Messia. Il dono di profezia si riferisce solo a casi particolari; nessun profeta possiede la capacità permanente di predire il futuro. Solo Gesù Cristo la possedeva. Il profeta più ispirato non può rispondere a tutte le domande (IV. Re IV, 27); Samuele non riconobbe il re designato da Dio finché non gli fu portato Davide (I Re XVI, la).

Le profezie sono quindi generalmente una prova della missione divina del profeta.

Per accreditare qualcuno come inviato da Dio, le profezie devono realizzarsi (Deut. XVIII, 12); che non siano contrarie alla dottrina rivelata (Deut. XIII, 2) o alla santità di Dio. Devono essere edificanti, utili salutari. (1. Cor. XIV, 3) e annunciate con calma e modestia: è la caratteristica dei falsi profeti agitarsi come uomini furiosi (S. Giovanni Chr.).

7. ASSENZA E PERDITA DELLA FEDE CRISTIANA.

La fede cristiana è la via del cielo. Tutto questo non si trova in coloro che camminano in una falsa fede.

I. La fede cristiana non si trova:

1. negli eretici,

2. negli infedeli.

1. Gli eretici sono coloro che rifiutano ostinatamente questa o quella verità rivelata.

Coloro che allontanano gli altri dalla vera fede sono chiamati eresiarchi. Gli eresiarchi sono le tarme che rosicchiano la preziosa veste di Cristo, la Chiesa, (S. Greg. M.). È quasi sempre l’amor proprio ferito a far nascere gli eresiarchi.

(S. Ireneo.) I principali eretici furono Ario, sacerdote di Alessandria, che negava la divinità di Cristo e contro il quale fu convocato il Concilio di Nicea (325); Macedonio, Vescovo di Costantinopoli, che negava la divinità dello Spirito Santo, poi definita dal Concilio di Costantinopoli (381); Giovanni Huss, sacerdote di Praga, che falsificò la dottrina sulla Chiesa (Concilio di Costanza, 1414); Martin Lutero, monaco di Wittemberg, che attaccò principalmente l’istituzione divina del Papato e il Magistero della Chiesa (Concilio di Trento, 1545-63). Enrico V III d’Inghilterra (morto nel 1547) introdusse l’eresia anglicana in Inghilterra (Concilio di Trento, 1545-63), (l’Irlanda resistette) e perseguitò crudelmente i Cattolici per odio verso il Papa che rifiutava di sciogliere il suo matrimonio. Dôllinger, ex professore e prevosto del capitolo di Monaco, famoso per numerose opere di alto valore scientifico, era amareggiato per non essere stato invitato come teologo ai ai lavori preparatori del Concilio Vaticano (1870) e, anche dopo il Concilio, fu scomunicato e morì impenitente (1890). Dôllinger è il principale autore del Vetero Cattolicesimo. Gli eresiarchi erano, ahimè! come possiamo vedere, quasi sempre sacerdoti! Coloro che diffondono false dottrine sono come i falsari che fabbricano denaro falso e lo mettono in circolazione. Sono assassini che allontanano i viaggiatori dalla fede, dalla via della salvezza, verso i sentieri che portano alla morte eterna. (Mons. Zwerger). Il Cristo ci mette in guardia contro di loro: “Guardatevi, dice, dai falsi profeti che si presentano a voi in veste di pecore (cioè che vi lusingano con belle parole) e che in realtà sono lupi rapaci (pieni di malizia). È dalla loro condotta che li riconoscerete. (S. Matth. VII, 15)”. Che sciocchezze vennero pronunciate da Lutero! Di quanti insulti è autore! Solo questo è una prova della mancanza di missione divina. Lo stesso vale per altri cosiddetti riformatori. Per loro non si tratta mai della purezza della fede, ma della soddisfazione delle passioni più basse: l’orgoglio o la sensualità. Le dottrine religiose sono il pretesto dietro il quale perseguono il loro obiettivo peccaminoso. Cercano sempre di sfruttare il lato debole dell’umanità: Lutero consegna le proprietà della Chiesa ai principi, e libera i Sacerdoti dal giogo della castità, e così via. Sono ciò che fu il serpente perEva. – Tra gli eretici ci sono gli scismatici, (i separati), che a rigore rifiutano non solo di riconoscere il capo della Chiesa, ma che cadono sempre nell’eresia. Gli scismatici sono, ad esempio i Greci non uniti, che nel 1053 si staccarono da Roma su istigazione dell’ambizioso patriarca Michele Cerulario; 2° i Russi, che si sono separati dalla Chiesa greca nel 1587 e che dal 1721 sono stati governati spiritualmente dallo zar. La Chiesa ha sempre considerato l’eresia come uno dei più grandi crimini. E se un Angelo dal cielo”, diceva S. Paolo, vi annunciasse un Vangelo diverso dal nostro sia anatema (Gal. I, 8), a cui San Girolamo aggiunge che tra tutte le empietà l’eresia è la più grande. Gli eretici sono esclusi dalla Chiesa, ed è un castigo da cui il Papa solo o chi per lui ne ha ricevuto potere può assolvere (Pio IX, 12 ottobre 1869).

Colui che per scusabile ignoranza vive nell’errore non è eretico davanti a Dio.

Chi, per esempio, è stato educato nel protestantesimo e non ha mai avuto la possibilità di essere istruito seriamente nella Religione cattolica è eretico solo di nome, perché non c’è un’adesione ostinata all’errore. Se è disposto a credere Se è disposto a credere a tutto ciò che Dio ha rivelato, è ortodosso (S. Aug.). Egli non è più eretico di un ladro che in buona fede trattiene la proprietà altrui.

2. Gli increduli sono coloro che vogliono credere solo a ciò che percepiscono con i sensi o che possono capire con la ragione.

Tommaso era un incredulo; non voleva credere nella risurrezione finché non avesse messo le dita nelle ferite delle mani e la sua mano nel costato di Cristo. (S. Giovanni XX, 25). Molti uomini sono come lui: vogliono credere solo a ciò che vedono, toccano e sentono.; rifiutano tutto il resto. Il non credente, dice S. Giov. Cris, è un campo sabbioso che non produce nulla, nonostante la pioggia che riceve. Il miscredente offende il suo Dio, come un suddito offenderebbe un sovrano che si rifiuta di riconoscerlo, pur sapendo che è il re legittimo. (Lehmkuhl). E d’altra parte quante cose il non credente è obbligato a credere per non credere! (Clêm. Hofbauer). L’incredulità ha molto spesso la sua origine nell’immoralità. – Il sole si riflette nell’acqua limpida e calma, ma non nell’acqua fangosa. È così anche per l’uomo: se è di buoni costumi, arriverà facilmente alla fede, ma l’uomo sensuale non percepisce ciò che è dello Spirito di Dio. (I Cor. II, 14). Uno specchio appannato rifletterà male o non rifletterà affatto. L’anima è uno specchio (S. Massimo) che deve essere sensibile alla luce divina e non è in grado di riflettere le verità della fede, quando è appannata dal vizio.

H. La fede cristiana si perde facilmente:

1° quando si è indifferenti alla fede;

2° quando si dubita volontariamente delle verità della fede;

3° quando si leggono libri o giornali ostili alla religione;

4° quando si aderisce ad associazioni antireligiose o si contrae matrimonio misto.

I. Se, per colpevole indifferenza, si cessa di interessarsi alla fede, si diventa incredulo, così come una pianta muore per mancanza di acqua o una lampada si spegne per mancanza di olio. Oh, che sfortuna gli uomini indifferenti alla religione che vivono di giorno in giorno senza Dio, che non pregano mai, che non ascoltano mai un sermone, non leggono mai un libro religioso e si preoccupano solo delle cose temporali! Questi sono gli invitati del Vangelo che rifiutano di andare al banchetto celeste, uno a causa dei suoi buoi, un altro a causa della sua fattoria, il terzo a causa del suo matrimonio. (S. Luc. XIV, 16) Curiosa cosa: queste persone si considerano illuminate e gettano uno sguardo di pietà e disprezzo su coloro che adempiono coscienziosamente ai loro doveri religiosi. Ma sono proprio loro che mancano di cultura e di scienza allo stesso tempo, perché non hanno intelligenza per i beni più preziosi della vita e sono ignoranti nelle questioni più importanti. Molto spesso questi uomini non conducono una vita irreprensibile. Una vite non curata è presto invasa da siepi e rovi, e l’anima che non viene coltivata dall’istruzione religiosa, a poco a poco adotta i costumi di un rozzo campagnolo. (S. Luigi de Grign.). Il corpo ha bisogno di nutrimento o morirà di fame; c’è anche un cibo per l’anima, senza il quale essa muore, e questo cibo è il Vangelo. (S. Aug.) Nella sua conversazione con la Samaritana, Gesù Cristo chiama la sua dottrina “acqua che disseta per sempre l’anima umana” (S. Giovanni IV, 48); nella sinagoga di Cafarnao disse di sé: “Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame” (S. Giovanni VI, 35). Questo significa morire già qui sulla terra, non curarsi di questo cibo spirituale, di questo pane della vita.

2. Il dubbio deliberato sulle verità di fede porta gradualmente alla perdita della fede. Questi dubbi vengono dal diavolo. Un edificio cade necessariamente se le sue fondamenta sono minate. Ne sono un esempio le città costruite sui bacini carboniferi. Allo stesso modo, la fede si sgretola quando è scossa dal dubbio. Chi dubita delle verità rivelate dispiace a Dio, perché gli nega fiducia. Mosè dubitò della promessa di Dio di dare l’acqua al popolo che mormorava e fu punito con l’esclusione dalla terra promessa (Numeri, XX.); Zaccaria dubitava dell’adempimento della promessa dell’Angelo sulla nascita di San Giovanni Battista: per la sua punizione divenne muto (S. Luc. I.) I dubbi involontari non lo sono. Per non soffermarci su di essi; devono essere combattuti subito con la preghiera: in mezzo alle tenebre del dubbio, essa ci ottiene la grazia della luce. Non è un peccato nemmeno studiare più da vicino i punti sui quali è sorto il dubbio, al fine di rafforzare la nostra fede; anzi, è un atto di prudenza e di saggezza (Marie Lat.). Non dobbiamo però cercare una spiegazione dei misteri; un eccesso di curiosità farebbe perdere la fede, come uno sguardo prolungato al sole farebbe perdere la vista.

3. Si perde la fede anche leggendo libri irreligiosi. Jean Hus, il sacerdote di Praga, che fu bruciato a Costanza nel 1415, aveva letto le opere dell’eresiarca inglese Wicleff; fu per questo che egli stesso divenne un famoso eresiarca e il flagello della Boemia. Fu soprattutto grazie alla lettura degli scritti di Lutero che Zwinglio, predicatore della cattedrale di Zurigo (f 1531), e Calvino di Ginevra (t 1564) caddero nell’eresia. La storia ci racconta anche che l’apostasia dell’imperatore Giuliano non ebbe altra causa che la lettura a Nicomedia delle opere del pagano Libanio. I libri moderni più pericolosi, e purtroppo anche i più diffusi, sono quelli dell’empio Rousseau (f 1778), di Voltaire (f 1778) e di altri filosofi rivoluzionari, più recentemente, quelli di Renan (f 1892) e Zola. Come madre, la Chiesa li indicava ai suoi figli e vietava loro di leggerli, così come lo Stato non concede libertà assoluta di leggere. A questo scopo, nel 1571, ha istituito una congregazione speciale per la censura dei libri, la congregazione dell’Indice, che condanna i libri pericolosi per la fede e la morale in nome della Santa Sede. – Anche la lettura regolare di giornali irreligiosi fa perdere la fede, come ha dimostrato l’esperienza. Per fare più rumore, certi giornali si specializzano nel disprezzare i dogmi, le istituzioni della Chiesa ed i suoi ministri. Questo tipo di lettura mina la fede. Non si dica: il lettore giudicherà da sé. È il caso di applicare il proverbio secondo cui la goccia d’acqua scava la roccia: l’incredulità o l’indifferenza si impadroniscono della mente. Il cibo malsano distrugge a lungo andare la salute corporea più solida; è impossibile che la lettura frequente non produca lo stesso effetto sull’anima. Mettiti nel fuoco dice Isidoro, e anche se siete fatti di ferro, alla fine vi scioglierete. – Di tutte le associazioni antireligiose, la più pericolosa è la Massoneria. Lo scopo principale della Massoneria è quello di minare e distruggere, segretamente o in parte pubblicamente, qualsiasi autorità ecclesiastica o civile e di instaurare la fondazione di una repubblica cosmopolita. La Massoneria fu fondata intorno al 1717 da alcuni liberi pensatori dell’alta società inglese. Poiché assunsero come istituzione i responsabili delle officine architettoniche delle cattedrali del Medioevo, si chiamarono massoni. Chi viene accettato in questa società, partecipa alle sue riunioni o semplicemente le favorisce, è ipso facto scomunicato, cioè cessa di partecipare alle preghiere della Chiesa ed è escluso dai Sacramenti. Il Papa si è riservato l’assoluzione da questa pena, tranne che in articulo mortis. (Clem. XII. 1738; Ben. XIV, 1751; Pio VII, 1821; Leone XII, 1825; Leone XIII, 20 aprile 1884). L’obiettivo finale della Massoneria è conosciuto in generale dai gradi più alti, gli altri pagano soltanto: è come nell’esercito dove i soldati marciano senza sapere nulla del piano del generale. – Nel capitolo sul matrimonio parleremo dei disordini dei matrimoni misti.

Tutti coloro che, per propria colpa, muoiono senza la fede cristiana vanno dannati.

L’infedele, il pagano, è già infelice qui; S. Luc. (I, 79) dice di loro che si trovano nelle tenebre e nelle ombre della morte; prendono le verità della religione per favole (Clém. Hofbauer). Cristo dice espressamente: “Chi crede sarà salvato, chi non crederà sarà condannato (S. Marco XVI, 16); e aggiunge anche: “chi non crede è già giudicato” (S. Giovanni III, 18), e San Paolo (Tt. III, 1) dice che un eretico pronuncia la propria condanna. Pregate dunque ogni giorno, Cristiani, ad imitazione dei Santi per la conversione dei non credenti e degli eretici! B. Clem. Hofbauer (nato a Vienna nel 1820) diceva: “Se solo potessi convertire tutti i miscredenti e gli eretici, li porterei in Chiesa sulle mie braccia e sulle mie spalle” .

8. LA PROFESSIONE DI FEDE ESTERNA.

1. Dio ci chiede di professare la nostra fede esternamente: fate splendere la vostra luce davanti agli uomini, dice Cristo, perché vedano le vostre opere buone e benedicano il Padre vostro che è nei cieli”. (S. Matth. V, 16).

Dobbiamo quindi far sapere agli altri, con le nostre parole e le nostre azioni, che siamo Cristiani e Cattolici e che teniamo alla nostra Religione per intima convinzione.. Secondo Cristo, dobbiamo essere per il mondo quello che una torcia è in un appartamento. Con la professione pubblica della nostra fede, dobbiamo contribuire alla diffusione della conoscenza di Dio tra i nostri simili e all’osservanza più esatta dei comandamenti divini. Un cavallo, anche se debole, si imbizzarrisce quando vede altri cavalli che corrono e quindi i nostri simili ci imiteranno quando vedranno le nostre opere buone. Noi stessi rafforziamo la nostra fede confessandola davanti agli altri. È l’esercizio che fa il maestro. – Molti uomini, ahimè, sono vigliacchi. Per non essere presi in giro da uno dei loro compagni o da un giornale cattivo, di soffrire nella loro carriera, di perdere clienti, ecc. non osano confessare con coraggio la propria fede o opporsi ai suoi nemici; è simile ad un bambino incaricato di una commissione dai genitori che torna senza averla eseguita, perché non ha osato passare davanti ad un cane che abbaia. Gli uomini ci chiamano ipocriti, deboli di mente, sciocchi, fanatici, e così ci lasciamo allontanare dai nostri buoni propositi e dalla via della salvezza. (S. Vinc. Ferr.). Noi siamo come delle lepri tremante, che uno spaventapasseri fatto di vecchi stracci impedisce di pascolare. Eppure sono i nostri insultatori che saranno svergognati nel giorno del giudizio. (Sap. V, 1). Chi non osa difendere l’onore di Dio, è un cane muto che non sa abbaiare. (Is. VI, 10). – Un bell’esempio di professione di fede ci viene dato dai tre giovani nella fornace, che si rifiutarono di nella fornace, che si rifiutarono di adorare la statua di Nabucodonosor (Dan. il.); dal santo vecchio Eleazar, che rifiutò le carni proibite, nonostante le minacce di morte. (2 Macch. VI.) S. Maurizio e la legione tebana (martirizzata presso il lago di Ginevra, 286) si dichiararono Cristiani davanti all’imperatore e rifiutarono di offrire prima della battaglia i sacrifici da lui prescritti. Per la vergogna di tanti Cattolici, i seguaci delle false religioni, ad esempio i maomettani, non esitano a professare il loro culto. È soprattutto nelle processioni che la Chiesa ci dà l’opportunità di professare pubblicamente la nostra Religione.

La professione pubblica della fede, tuttavia, non è richiesta solo quando comporterebbe il disprezzo per la Religione o lo scandalo del prossimo.

Per salvarsi l’anima, non è necessario professare la propria fede sempre e ovunque, è necessario solo se, trascurandola, si toglie l’onore a Dio e al nostro prossimo la edificazione che è dovuta loro. (S. Tom. d’Aq.) – Non dobbiamo quindi rispondere alle domande indiscrete dei non credenti; possiamo farli tacere con una parola o andarcene. In un albergo, un viaggiatore che aveva chiesto un un misero pasto fu ironicamente interrogato sulla sua religione dall’albergatore: “Signore! Signore”, rispose, “si preoccupi del mio stomaco vuoto, non della mia fede. Ma se se siamo interrogati da un’autorità competente, siamo obbligati a rispondere, come Cristo davanti a Caifa, anche sotto minaccia di morte. In questo caso basterebbe attenersi al precetto di Gesù Cristo: “Non temete coloro che possono uccidere il corpo ma non l’anima.”(S. Matth. X, 28.) Fare ciò significa incorrere nell’ira di Dio, dice S. Matth. X, 28. È attirare l’ira di Dio, dice S. Agostino, temere gli uomini più di Dio. – Né è consigliabile iniziare discussioni religiose con i non credenti. Queste dispute diceva San Pietro Canisio, riscaldano gli animi ed aumentano il dissenso. Quando si è costretti a farlo, lo si deve fare con grande modestia (Salviano). La gente comune ha spesso discussioni simili nelle locande; è una cosa da evitare.

2. IL CRISTO PROMETTE UNA RICOMPENSA ETERNA A CHI PROFESSI CON CORAGGIO LA SUA FEDE DAVANTI AGLI UOMINI:

“Chi mi confesserà davanti agli uomini, anch’io lo confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli”. (S. Matth. X, 32).

S. Pietro professò coraggiosamente la divinità di Cristo davanti agli altri Apostoli. Gesù Cristo lo chiamò beato e lo nominò capo degli Apostoli. (S. Matth. XVI, 18). Egli esalterà allo stesso modo coloro che lo confessano senza rispetto umano. I tre giovani di Babilonia che confessarono il vero Dio davanti al re e a tutto il popolo furono miracolosamente salvati ed elevati a grandi onori (Dan. III). Rodolfo d’Asburgo che un giorno, andando a caccia, si imbatté in un Sacerdote che portava il viatico e rese omaggio al Santissimo Sacramento. Poco dopo fu eletto re di Germania alla Dieta di Francoforte (1273).

Una ricompensa molto alta in cielo è destinata a chi è perseguitato per la sua fede e a chi sacrifica la sua vita per essa.