FESTA DELLA B. V. MARIA ASSUNTA IN CIELO

15 AGOSTO (2023)

Assunzione della B. V. M.

[D. G. LEFEBVRE O. S. B.: Messale romano – L.I.C.E. –R. BERRUTI, TORINO 1936]

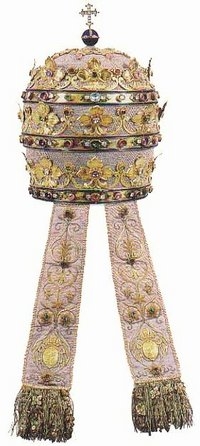

Doppio di I classe con Ottava Comune – Paramenti bianchi.

In questa festa, la più antica e la più solenne del Ciclo Mariano (VI secolo), la Chiesa invita tutti i suoi figli sparsi nel mondo a unire la loro gioia (Intr.), la loro riconoscenza (Pref.) a quella degli Angeli che lodano il Figlio di Dio, perché sua Madre è entrata in questo giorno, con il corpo e con l’anima, nel cielo (All.). Nella Basilica di Santa Maria Maggiore si celebra a Natale il Mistero, che è il punto di partenza di tutte le glorie della Vergine ed ancora si celebra oggi l’Assunzione, che ne è l’ultimo. Maria, porta in sé l’umanità di Gesù al momento dell’incarnazione del Verbo; oggi è Gesù, che riceve a sua volta il corpo di Maria in cielo. Ammessa a godere le delizie della contemplazione eterna, la Madre ha scelto ai piedi del suo divin Figlio la miglior parte, che non le sarà giammai tolta (Vang., Com.).

In altri tempi si leggeva il Vangelo della Vigilia, dopo quello del giorno, a fine di dimostrare che la Madre di Gesù è la più fortunata tra tutte, perché meglio d’ogni altra, « Ella ascoltò la parola di Dio ». Questa Parola, questo Verbo, questa Sapienza divina che stabilisce, sotto l’Antica Legge, la sua dimora nel popolo d’Israele (Ep.), è discesa sotto la Nuova Legge in Maria. Il Verbo si è incarnato nel seno della Vergine e ora negli splendori della celeste Sion egli l’ha colmata delle delizie della visione beatifica. Come Marta, la Chiesa sulla terra si dedica alle sollecitudini delle quali necessita la vita presente ed ancora come Marta, la Chiesa reclama l’aiuto di Maria (Or., Secr., Postc). Una processione fu sempre fatta nel giorno della festa dell’Assunzione. A Gerusalemme era formata dai numerosi pellegrini che andavano a pregare sulla tomba della Vergine e contribuirono così all’istituzione di questa solennità. Il clero di Costantinopoli faceva anch’esso nel giorno della festa dell’Assunzione di Maria una processione. A Roma, dal VII al XVI secolo, il corteo papale, al quale prendevano parte le rappresentanze del Senato e del popolo, andava in quel giorno dalla chiesa di San Giovanni in Laterano a quella di Santa Maria Maggiore. Questo si chiamava fare la Litania.

Assunzione della Beata Maria Vergine.

[Appendice al Messale ut supra]

Doppio di I classe con Ottava Comune. – Paramenti bianchi.

La credenza nell’Assunzione corporea di Maria SS. era già radicata da secoli nel cuore dei fedeli, profondamente persuasi che la Vergine, sin dal momento del suo transito da questa terra al Cielo, era stata glorificata da Dio anche nel corpo, senza che dovesse attendere che questo risorgesse, insieme con quello di tutti gli altri, alla fine del mondo. Cosi La festa dell’Assunzione, celebrata già verso il 500 in Oriente, costituì la più antica e la maggiore solennità dell’anno in onore di Maria SS. Tuttavia la realtà dell’Assunzione corporea di Maria in Cielo non fu oggetto di una solenne definizione da parte del Papa se non il 1° novembre 1950. In tale giorno, il Sommo Pontefice Pio XII proclamò dogma di fede che « Maria, terminata la carriera della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste quanto all’anima e quanto al corpo. – Questa definizione, maturata lentamente, ma incessantemente nei diciannove secoli che seguirono al beato transito di Maria da questa terra, ha ed avrà un’eco incalcolabile nella dottrina come nella vita cristiana. – Una delle sue conseguenze pratiche sarà quella di attirare vieppiù l’attenzione dei fedeli sulla futura glorificazione nostra non solo quanto all’anima, ma anche quanto al corpo. Come Adamo ci rovinò nell’una e nell’altro, così Gesù ci redense non solo quanto all’anima, ma anche quanto al corpo, cosicché l’anima del giusto è destinata ad una beatitudine immensa mediante la visione beatifica di Dio, ed il corpo alla sua volta verrà risuscitato, trasformato e configurato a quello glorioso del Cristo. Per Maria SS. la glorificazione corporea avvenne alla fine della sua carriera mortale; per gli altri giusti non avverrà che alla fine del mondo; ma se devono attenderla, non possono però dubitarne; la loro redenzione è certissima e sarà completa e perfetta (Rom. VIII, 23; Ef. IV, 30). Avendo già realizzato pienamente in se stessa il disegno divino della nostra redenzione, Maria SS. è per noi, colla sua Assunzione corporea, un altro modello, oltre quello di Gesù, della divinizzazione dell’anima mediante la visione beatifica e della glorificazione del corpo cui tutti siamo chiamati e che tutti dobbiamo meritare con le buone opere e con le sofferenze di questa vita cristianamente sopportate. Come del Cristo, così saremo coeredi di Maria SS., se soffriremo con Lei e come Lei (Rom. VIII, 17). – D’altra parte, l’Assunta non soltanto ci ricorda quale sia la nostra meta soprannaturale e la via per raggiungerla, ma ci presta anche il suo validissimo aiuto. A quel modo che una buona mamma mira sempre a rendere partecipi della sua felicità tutti i suoi figli, così la Madre nostra celeste regna in Paradiso sempre sollecita della salvezza di tutti gli uomini. S. Paolo ci rappresenta Gesù che vive alla destra del Padre, sempre pregando per noi (Rom. VIII, 34; Ebr. VII, 25); la Chiesa, alla sua volta, ci dice che la Vergine è stata assunta in cielo, affinché fiduciosamente s’interponga presso Dio per noi peccatori (Segreta della Vigilia).

Affine di perpetuare anche nella Liturgia il ricordo della definizione del dogma dell’Assunzione di Maria SS., la Santa Sede ha pubblicato una nuova Messa in onore dell’Assunta, ordinando di inserirla nel Messale il giorno 15 d’agosto, in luogo di quella antica (A. A. S. 1950, pag. 703-5).

Incipit

In nómine Patris, ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

V. Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram.

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

M. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.

S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.

R. Amen.

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et plebs tua lætábitur in te.

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Introitus

Ap XII:1

Signum magnum appáruit in cœlo: múlier amicta sole, et luna sub pédibus ejus, et in cápite ejus coróna stellárum duódecim.

[Un gran segno apparve nel cielo: una Donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi, ed in capo una corona di dodici stelle].

Ps XCVII:1

Cantáte Dómino cánticum novum: quóniam mirabília fecit.

[Cantate al Signore un càntico nuovo: perché ha fatto meraviglie].

Signum magnum appáruit in coelo: múlier amicta sole, et luna sub pédibus ejus, et in cápite ejus coróna stellárum duódecim

[Un gran segno apparve nel cielo: una donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi, ed in capo una corona di dodici stelle].

Oratio

Orémus.

Omnípotens sempitérne Deus, qui Immaculátam Vírginem Maríam, Fílii tui genitrícem, córpore et ánima ad coeléstem glóriam assumpsísti: concéde, quǽsumus; ut, ad superna semper inténti, ipsíus glóriæ mereámur esse consórtes.

[Onnipotente sempiterno Iddio, che hai assunto in corpo ed ànima alla gloria celeste l’Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio: concédici, Te ne preghiamo, che sempre intenti alle cose soprannaturali, possiamo divenire partecipi della sua gloria].

Lectio

Léctio libri Judith.

Judith XIII, 22-25; XV:10

Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad níhilum redégit inimícos nostros. Benedícta es tu, fília, a Dómino Deo excelso, præ ómnibus muliéribus super terram. Benedíctus Dóminus, qui creávit coelum et terram, qui te direxit in vúlnera cápitis príncipis inimicórum nostrórum; quia hódie nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum, qui mémores fúerint virtútis Dómini in ætérnum, pro quibus non pepercísti ánimæ tuæ propter angústias et tribulatiónem géneris tui, sed subvenísti ruínæ ante conspéctum Dei nostri. Tu glória Jerúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri.

[Il Signore ti ha benedetta nella sua potenza, perché per mezzo tuo annientò i nostri nemici. Tu, o figlia, sei benedetta dall’Altissimo piú che tutte le donne della terra. Sia benedetto Iddio, creatore del cielo e della terra, che ha guidato la tua mano per troncare il capo al nostro maggior nemico. Oggi ha reso cosí glorioso il tuo nome, che la tua lode non si partirà mai dalla bocca degli uomini che in ogni tempo ricordino la potenza del Signore; a pro di loro, infatti, tu non ti sei risparmiata, vedendo le angustie e le tribolazioni del tuo popolo, che hai salvato dalla rovina procedendo rettamente alla presenza del nostro Dio. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu la gloria di Israele, tu l’onore del nostro popolo!]

Graduale

Ps XLIV:11-12; XLIV:14

Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam, et concupíscit rex decórem tuum.

[Ascolta, o figlia; guarda e inclina il tuo orecchio, e s’appassionerà il re della tua bellezza.]

V. Omnis glória ejus fíliæ Regis ab intus, in fímbriis áureis circumamícta varietátibus. Allelúja, allelúja.

[V. Tutta bella entra la figlia del Re; tessute d’oro sono le sue vesti. Allelúia, allelúia].

V. Assumpta est María in cælum: gaudet exércitus Angelórum. Allelúja.

[Maria è assunta in cielo: ne giúbila l’esercito degli Angeli. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc 1:41-50

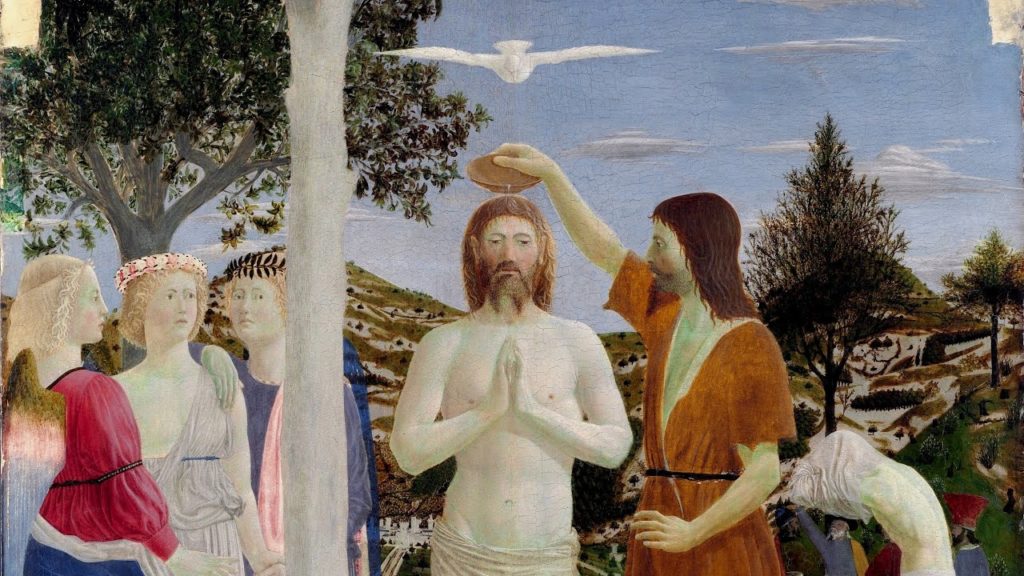

“In illo témpore: Repléta est Spíritu Sancto Elisabeth et exclamávit voce magna, et dixit: Benedícta tu inter mulíeres, et benedíctus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut véniat mater Dómini mei ad me? Ecce enim ut facta est vox salutatiónis tuæ in áuribus meis, exsultávit in gáudio infans in útero meo. Et beáta, quæ credidísti, quóniam perficiéntur ea, quæ dicta sunt tibi a Dómino. Et ait María: Magníficat ánima mea Dóminum; et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ, ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus, et misericórdia ejus a progénie in progénies timéntibus eum.”

[In quel tempo: Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, e ad alta voce esclamò: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno! Donde a me questo onore che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, infatti, che appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bimbo ha trasalito nel mio seno. Beata te, che hai creduto che si compirebbero le cose che ti furono dette dal Signore! E Maria rispose: L’ànima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha guardato all’umiltà della sua serva; ed ecco che da ora tutte le generazioni mi diranno beata. Perché grandi cose mi ha fatto colui che è potente, e santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su chi lo teme.]

OMELIA

[E. Campana: Maria nel dogma cattolico, Marietti ed. VI ed. Torino, 1946]

VI. — In genere, a causa della divina maternità, Maria si trovò così intimamente congiunta a Gesù, i misteri della vita di Maria si intrecciano così armonicamente coi misteri della vita del Salvatore, che la mancata glorificazione del corpo di Maria segnerebbe una insopportabile stonatura in questo così divino armonioso concerto. « Non v’è, ci sia lecito usare le parole stesse del Nicolas, non v’è un solo mistero di Gesù Cristo, che non abbia il suo accompagnamento e come la sua eco in un mistero corrispondente della santissima Vergine: e questo parallelo dei misteri del Figlio con quelli della Madre è così costante, che è impossibile non vederci una legge. Così il primo di questi misteri, quello della destinazione di Gesù Cristo, implica necessariamente quello della predestinazione di Maria, poiché Egli è predestinato solo in quanto uomo, e per conseguenza figliuolo di Maria. Il secondo mistero di Gesù Cristo, quello della sua preannunciazione profetica, non si presenta a noi senza associare Maria alla medesima grandezza: la donna, la Vergine è sempre mostrata dai profeti al tempo stesso che il suo seme, ossia il Figliuolo, il cui nome proprio di Fiore, di Germe, di Figlio, che gli è sempre dato nelle sacre Scritture, chiama necessariamente quello di radice, di donna, di madre, che corrisponde. Maria può dire come Gesù Cristo: Nel complesso del libro di me sta scritto. — In testa del libro è stato scritto di me. Il mistero, il gran mistero della venuta di Gesù Cristo, dell’Incarnazione del Verbo, non forma che uno con quello dell’Annunciazione della maternità divina; il medesimo mistero che produce un Uomo-Dio, fa una Madre di Dio. Il mistero della visita di Gesù al suo Precursore e della santificazione che gli arrecava con quello della Visitazione di Maria ad Elisabetta, e lo Spirito Santo per la bocca di questa non benedice il frutto, senza benedire il seno di Maria. Il giorno della Natività presenta il Bambino con Maria sua madre, riflettendo sopra di Lei lo splendore della sua divinità e della gloria che gli angeli, i pastori ed i re gli conferiscono. Il mistero della Presentazione si congiunge con quello della Purificazione, e l’associazione della Madre col Figliuolo nel gran destino di essere posto per bersaglio alla contraddizione affinché di molti cuori restino disvelati i pensieri, va nella profezia del vecchio Simeone, fino a passar l’anima della Madre colla medesima spada di dolore che penetrerà quella del Figlio. La fuga in Egitto ed il ritorno a Nazareth ci fanno vedere il Bambino e la Madre, strettamente uniti nel pericolo e nella salute, confidati come un solo deposito alla guardia ed alla fedeltà di Giuseppe. La manifestazione della sapienza del Fanciullo-Dio, al tempio fra i Dottori, non può separarsi dalla manifestazione della sua sommissione a Maria, prolungata per ben vent’anni, e della fedeltà con cui questa Madre faceva di tutte queste cose conserva in cuor suo. L’entrata di Gesù nella carriera dei suoi prodigi, e la manifestazione della sua gloria col miracolo di Cana, fa luogo al glorioso mistero della potente intercessione di Maria, che l’ottiene da questo divin Figliuolo, sino a fargli anticipar l’ora della sua gloria. Finalmente, quando quest’ora è venuta, questa grand’ora della sua passione e della sua morte, che dev’esser quella della nostra redenzione e del suo trionfo, allora il Salvatore del mondo vuole che la sua Madre sia al suo lato, che divida i suoi patimenti liberatori, quel calice di amarezza e di morte che deve esaurire quello della collera celeste: Egli vuole che la compassione di Lei risponda alla sua passione, e che questa e quella si raddoppino reciprocamente, per concorrere al medesimo fine, quello di generare noi alla vita di Dio, sino a costituire Maria nostra Madre, col medesimo mistero che rende Dio nostro Padre. « È chiaro: tutti i misteri di Gesù camminano così accompagnati da un mistero corrispondente di Maria. Sono come due voci, due strumenti disuguali di tono, ma che formano sempre un perfetto accordo di armonia. Maria è come quella nube su cui il sole per riflesso dei suoi raggi viene a rappresentarsi esso medesimo, in una brillante chiarezza, formando un altro sole intorno a sè, con quel fenomeno luminoso che si chiama perielio. Così intorno ad ogni mistero, ad ogni grandezza, ad ogni gloria di Gesù Cristo, v’ha un mistero luminoso, una grandezza ed una gloria corrispondente in Maria. È un fatto, ed un fatto così certo, che suppone una economia, una legge. « Come si vorrebbe ora che il mistero dell’Ascensione sia il solo mistero di Gesù Cristo che non avesse il suo parellelo in un mistero conforme in Maria? Come mai due destini così meravigliosamente uniti sin dalla loro origine ed in tutto il loro corso si vorranno separare al loro termine? Sarebbe questa un’anomalia tanto più strana, perchè egli è in vista del termine ch’Ei sono stati sì strettamente uniti nella loro predestinazione e nel loro corso. L’Assunzione della SS. Vergine vien dunque coll’Ascensione di Gesù Cristo a compiere mirabilmente il meraviglioso accordo dei loro destini ».

Offertorium

Orémus

Gen III:15

Inimicítias ponam inter te et mulíerem, et semen tuum et semen illíus.

[Porrò inimicizia tra te e la Donna: fra il tuo seme e il Seme suo.]

Secreta

Ascéndat ad te, Dómine, nostræ devotiónis oblátio, et, beatíssima Vírgine María in coelum assumpta intercedénte, corda nostra, caritátis igne succénsa, ad te júgiter ádspirent.

[Salga fino a Te, o Signore, l’omaggio della nostra devozione, e, per intercessione della beatissima Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori, accesi di carità, aspirino sempre verso di Te.]

Præfatio …

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R. Dignum et justum est.

… de Beata Maria Virgine

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te in Assumptione beátæ Maríæ semper Vírginis collaudáre, benedícere et prædicáre. Quæ et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et, virginitátis glória permanénte, lumen ætérnum mundo effúdit, Jesum Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

[È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Te, nella Assunzione della Beata sempre Vergine Maria, lodiamo, benediciamo ed esaltiamo. La quale concepì il tuo Unigenito per opera dello Spirito Santo e, conservando la gloria della verginità, generò al mondo la luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, la tua maestà lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la celebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo di ammettere con le loro voci anche le nostre, mentre supplici confessiamo dicendo:]

Sanctus,

Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Preparatio Communionis

Orémus: Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:

Pater noster,

qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

R. Sed líbera nos a malo.

S. Amen.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Communio

Luc 1:48-49

Beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna qui potens est.

[Tutte le generazioni mi diranno beata, perché grandi cose mi ha fatto colui che è potente.]

Postcommunio

Orémus.

Sumptis, Dómine, salutáribus sacraméntis: da, quǽsumus; ut, méritis et intercessióne beátæ Vírginis Maríæ in coelum assúmptæ, ad resurrectiónis glóriam perducámur.

[Ricevuto, o Signore, il salutare sacramento, fa, Te ne preghiamo, che, per i meriti e l’intercessione della beata Vergine Maria Assunta in cielo, siamo elevati alla gloriosa resurrezione.]

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)