IL CATECHISMO DI F. SPIRAGO (III)

CATECHISMO POPOLARE O CATTOLICO SCRITTO SECONDO LE REGOLE DELLA PEDAGOGIA PER LE ESIGENZE DELL’ETÀ MODERNA

DI

FRANCESCO SPIRAGO

Professore presso il Seminario Imperiale e Reale di Praga.

Trad. fatta sulla quinta edizione tedesca da Don. Pio FRANCH Sacerdote trentino.

Trento, Tip. Del Comitato diocesano.

N. H. Trento, 24 ott. 1909, B. Bazzoli, cens. Eccl.

Imprimatur: Trento 22 ott. 1909, Fr. Oberauzer Vic. G.le.

INTRODUZIONE

Perché siamo qui sulla terra?

Come un alunno o uno studente va a scuola per uno scopo preciso, cioè una carriera da intraprendere, così l’uomo è sulla terra, alla scuola della vita, per raggiungere un obiettivo sublime, la felicità eterna dopo la morte, ed in qualche modo già durante questa vita.

NOI SIAMO SU QUESTA TERRA PER ACQUISTARE LA FELICITÀ ETERNA PER LA GLORIFICAZIONE DI DIO.

La glorificazione di Dio è l’obiettivo di tutta la creazione. Tutte le creature sono state fatte da Dio affinché attraverso di esse (innanzitutto attraverso le qualità che hanno ricevuto da Dio) la perfezione o la gloria di Dio fosse rivelata alle creature ragionevoli, cioè agli Angeli e agli uomini, e affinché lodino e onorino Dio. Spinto dalla sua infinita bontà, il buon Dio creò il cielo e la terra, gli Angeli e gli uomini, le creature viventi e quelle non viventi, affinché ciascuno lo lodasse e lo onorasse secondo la sua dignità e le sue facoltà”. (P. Cochem, cappuccino autore di numerose opere religiose popolari). Anche gli esseri privi di ragione e di sensibilità, gli animali feroci e domestici, gli alberi e le piante, i metalli e le pietre, lodano Dio, ciascuno secondo le proprie capacità, perché tutti contribuiscono alla gloria ed all’onore del loro Creatore (P. Cochem.). Il Signore ha fatto ogni cosa per causa sua (Prov. XVI, 4) e ha detto, tramite il profeta Isaia: “Sono io che ho creato per la mia gloria tutti coloro che invocano il mio nome” (Is. XLIII, 7). Per questo l’uomo è stato creato: per rivelare la gloria di Dio. Ogni uomo rivela questa gloria, che lo voglia o no. Il magnifico organismo del suo corpo, le sublimi facoltà del suo spirito, le ricompense del giusto, le punizioni del peccatore, in una parola, tutto in lui proclama la gloria di Dio: la sua onnipotenza, la sua sapienza, la sua bontà, la sua giustizia, e così via. I dannati stessi procurano gloria a Dio (Prov. XVI, 4), perché mostrano la grandezza e la santità della giustizia divina. – Ma l’uomo è un essere ragionevole e libero, glorificherà Dio soprattutto attraverso la conoscenza di Dio e l’uso della sua libertà, ed egli lo fa riconoscendolo come Dio, amandolo ed onorandolo Ne parleremo nel prossimo paragrafo. – Poiché, dunque, l’uomo non è creato solo per la vita terrena, ma soprattutto per la vita dopo la morte, ne consegue che egli è solo un viaggiatore, uno straniero quaggiù (Sal. CXVIII, 19); assomiglia all’atleta che corre nella gara. (I Cor. IX, 24). La vita è un viaggio (Gen. XLVll, 19), un pellegrinaggio verso un santuario comune (S. Basilio). Noi non abbiamo una dimora permanente qui, ma cerchiamo quella che verrà. (Heb. XIII, 14). La nostra patria è in cielo, la terra è un esilio (Segneri, gesuita italiano, predicatore celebre).

QUINDI NON ESISTIAMO SOLO PER ACCUMULARE TESORI TERRENI, PER RAGGIUNGERE ONORI, PER MANGIARE E BERE, PER GODERE I PIACERI DEI SENSI.

Chiunque persegua solo questi obiettivi si comporta in modo stolto come il servo che, invece di servire il suo padrone, dedica il suo tempo ad occupazioni secondarie e trascura quella principale, se ne sta ozioso nella pubblica piazza e non lavora nella vigna del Signore (Mt. XX, 4). Si tratta di un comportamento sciocco come quello di un bambino che, incaricato di un compito dal padre, trova qualcosa sul suo cammino, si ferma e, dimenticando completamente gli ordini ricevuti non si occupa che solamente di ciò che dovrebbe lasciare. (L. de Gren.). Egli è come un viaggiatore che, sedotto dal fascino della strada, si ferma troppo a lungo, viene sorpreso dall’inverno e non raggiunge la meta. (S. Aug.) – Noi non siamo stati creati per questa terra; Dio ha costruito i nostri corpi in modo tale che i nostri occhi guardino verso il cielo. (S. Grég. de Nysse.) Il campanile, persino gli alberi e le piante, ci ricordano la nostra patria: tutti tendono verso le regioni dell’alto.

COSÌ CRISTO DICE: “UNA SOLA COSA È NECESSARIA”. (S. Luca X, 42); “CERCATE INNANZITUTTO IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA, IL RESTO VI SARÀ DATO IN AGGIUNTA”. (S. Matth. VI, 33).

Molti uomini, ahimè, dimenticano il loro destino; pensano solo alle cose presenti ed effimere, al denaro, alle ricchezze, alle dignità, ecc. L’epitaffio sulla loro lapide potrebbe recitare: “Qui giace uno sciocco, che non ha mai saputo perché sia vissuto”. (Alban Stolz. Prof. di pastorale di Friburgo in Brisgau, uno degli scrittori piu umoristidi della Germania, 1808-1883). Molti uomini si comportano come i re dell’antichità, che regnavano per un solo anno, per poi essere relegati su un’isola deserta e che, dopo aver trascorso l’anno in una sfrenata dissolutezza, perivano miseramente sulla loro isola. Pochi assomigliano al re saggio che approfittò del suo regno di un anno per esplorare l’isola e si fece precedere da servi e tesori (Mohler VI, 213, autore di un grande catechismo in esempi). Cristo ricordava sempre agli uomini il loro fine ultimo, s. Filippo Neri faceva lo stesso: ad uno studente al quale rivolgeva sempre la domanda: “E poi? (Mehler Vï, 440.) – Chi non si preoccupa della meta non è un viaggiatore, ma un vagabondo. L’uno cade nelle mani della polizia, l’altro in quelle del diavolo; cade in tentazione. (S. Matth. XXVI, 41). È come un marinaio che non sa dove sta andando. Egli somiglia ad un marinaio che non sa dove andare e che porta la sua nave al naufragio. (S. Alph.) Gesù Cristo lo paragona ad un uomo che dorme (S. Matth. XXV, 5); colui che è attento alla cura della propria salvezza è comparato al contrario ad un uomo che veglia. (S. Matth. XXIV, 42).

2 . Come dobbiamo comportarci con la felicità eterna?

La felicità eterna consiste nell’unione con Dio. Questa unione è prodotta da un atto dell’intelletto (attraverso la conoscenza, o meglio la vista, di Dio) e da un atto della volontà (mediante l’amore di Dio). Noi vogliamo raggiungere questa meta: la felicità, ma dobbiamo essere già vicini ad essa qui sulla terra: dobbiamo cercare di conoscere Dio e di amarlo. E l’amore consiste, secondo Gesù Cristo (S. Giovanni XIV, 21), nell’osservanza dei comandamenti. Ne consegue che:

ACQUISTEREMO LA FELICITÀ ETERNA CON I SEGUENTI MEZZI:

1. DOBBIAMO CERCARE DI CONOSCERE DIO ATTRAVERSO LA FEDE NELLE VERITÀ DA LUI RIVELATE.

Gesù Cristo ha detto: “Questa è la vita eterna: che conoscano Te, o Padre, l’unico vero Dio, e Colui che hai mandato, Gesù Cristo” (S. Giovanni XVII, 3). Egli afferma così che la conoscenza della divinità conduce l’uomo alla felicità.

2. LA VOLONTÀ DI DIO DEVE ESSERE COMPIUTA OSSERVANDO I SUOI COMANDAMENTI.

Gesù Cristo dice nel suo colloquio con il giovane ricco nel Vangelo: “Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti” (S. Matth. XIX, 17).

RIDOTTO ALLE PROPRIE FORZE , L’UOMO NON PUÒ NÉ CREDERE NÉ OSSERVARE I COMANDAMENTI, PER QUESTO EGLI HA BISOGNO DELLA GRAZIA DI DIO.

L’uomo, considerato in se stesso, ha bisogno della grazia per raggiungere il suo scopo. Adamo, anche nella sua innocenza, ne aveva bisogno. Se si vuole intraprendere un viaggio si ha bisogno di risorse diverse dalla capacità di camminare. Così noi, per marciare verso il cielo abbiamo bisogno di un soccorso divino. Il contadino che ara il suo campo non raccoglie nulla senza il sole e la pioggia; così anche l’uomo che aspira al cielo. – Ma dobbiamo anche ricordare che l’uomo è particolarmente indebolito dal peccato originale. La grazia diventa ancora più necessaria. Tutto ciò che è debole ha bisogno di aiuto e sostegno; il cieco ha bisogno di una guida, il malato di un consolatore. L’uomo indebolito dal peccato ha bisogno di un aiuto esterno, della grazia divina, se vuole raggiungere la sua meta. (S. Bonav.) Siamo come un uomo che si è accasciato sulla strada e non riesce a proseguire;se vede passare qualcuno in auto, lo prega di dargli un passaggio. Il sentimento della nostra debolezza deve quindi portarci a cercare l’aiuto che è in Dio. (Alb. Stolz.) Così Cristo ci dice: “Senza di me non potete fare nulla”. (S. Giovanni. XV. 5). La grazia di Dio è necessaria alla nostra anima come il sole alla terra per illuminarla e riscaldarla. (S. Giovanni Crisostomo).

LA GRAZIA DI DIO È ATTINTA ALLE SORGENTI DELLA GRAZIA STABILITE DA CRISTO. DUNQUE:

3. NOI DOBBIAMO ATTINGERE ALLE FONTI DELLA GRAZIA, CHE SONO: IL SSNTO SACRIFICIO DELLA MESSA, I SACRAMENTI E LA PREGHIERA.

Come un recipiente è un mezzo per bere, così ci sono modi e mezzi stabiliti da Dio per concederci la grazia. – La fede è come la strada che conduce alla porta del cielo, i comandamenti sono come i carrtelli indicatori e le grazie come delle provvigioni di denaro. La strada che conduce al cielo è stretta, ripida, piena di spine, e pochi la percorrono. Al contrario, “la porta e la via della perdizione sono larghe e quelli che vi passano sono molti ” (S. Matth. VII, 13.).

POSSIAMO ANCHE DIRE: CHI VUOL SALVARSI, DEVE AVERE RELIGIONE.

Infatti la religione è la conoscenza della divinità, unita al servizio di Dio e al comportamento conforme alla volontà di Dio. – La religione non è, come alcuni credono oggi, una questione di sentimenti. Perché la religione si manifesta con fermi principi rivelati da Dio; è soprattutto una questione di volontà e di attività. Fornisce la misura di ciò che sia giusto per tutte le nostre azioni. È un’ancora in tutte le tempeste della vita. La religione non è una questione puramente scientifica, una mera conoscenza delle cose religiose, altrimenti anche i demoni sarebbero religiosi: essi sanno infatti cosa vuole Dio, ma agiscono nella direzione opposta. La religione comprende anche il servizio a Dio. Non si chiama pianista chi ha una conoscenza più o meno approfondita del pianoforte, ma non lo pratica; allo stesso modo, non si dice che un uomo abbia religione se non dimostra i suoi sentimenti religiosi con atti esteriori.

POSSIAMO ANCHE DIRE: CHI VUOLE SALVARSI DEVE CERCARE DI DIVENIRE SIMILE A DIO.

L’uomo diventa simile a Dio se tutti i suoi pensieri e le sue azioni assomigliano ai pensieri ed alle azioni divine. I comandamenti di Dio sono uno specchio in cui possiamo vedere fino a che punto siamo o non siamo simili a Dio (San Leone I).

3. Non c’è felicità perfetta quaggiù.

1. I BENI TERRENI DI QUESTO MONDO SOLO, LE RICCHEZZE. GLI ONORI, I PIACERI, NON POSSONO RENDERCI FELICI, PERCHÉ NON POSSONO APPAGARE LA NOSTRA SNIMA, ANZI SPESSO AVVELENANO LA NOSTRA VITA ED INFINE CI ABBANDONANO ALLA MORTE.

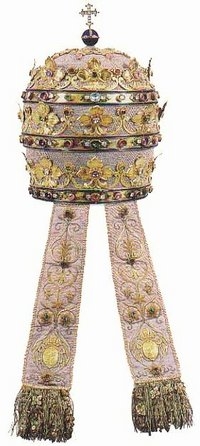

I beni terreni ci ingannano: sono bolle di sapone, iridescenti di colori brillanti, ma sono solo gocce. d’acqua. Assomigliano anche a frutti artificiali di cera, spesso più belli alla vista di quelli veri, ma deludenti per chi vuole assaggiarli. I piaceri del mondo sono altrettanto ingannevoli (Weninger, predicatore attuale tedescon, S.J.). Sono come una goccia d’acqua gettata sul fuoco. Lungi dallo spegnerlo, lo si fa divampare ancora di più; allo stesso modo, i piaceri eccitano le passioni sensuali. L’uomo è nato per Dio e per la felicità del cielo, come un pesce per l’acqua: toglietelo dall’acqua e si dibatte, si piega e si contorce, nonostante l’esca che gli si mette davanti; vuole rimanere nel suo elemento, solo lì c’è vita e soddisfazione per lui. È lo stesso per l’uomo quando si allontana da Dio (Deharbe, autore di un grande catechismo molto diffuso in Germania). Così Sant’Agostino grida: “Il nostro cuore è inquieto, Signore, finché non riposa in te! “I beni e i piaceri di questo mondo non possono soddisfare la nostra anima. Questo ha bisogno di nutrimento, come il corpo, ma non può essere saziata da nulla di corporeo, così come il corpo non può essere saziato da nulla di spirituale. (Ketteler. Vescovo di Magonza, + 1887) Per questa ragione Cristo disse alla Samaritana: “Chiunque beve quest’acqua avrà di nuovo sete” (S. Giovanni IV, 13.). Si soddisfa l’anima con le ricchezze tanto poco quanto si spegne il fuoco con legna, olio o pece, o dissetarsi con il sale. (S. Bonav.) Nella Roma pagana, all’inizio dell’Impero, quando la ricchezza e il lusso ebbero un eccesso sfrenato, i suicidi aumentarono in proporzione spaventosa. Cosa ci dice questo? “È che l’uomo può trovare la pace del cuore solo nella conoscenza della verità e della santità della vita. (S. Aug.) – I beni di questo mondo a volte avvelenano persino la vita. Quali preoccupazioni non ha un uomo ricco? Le ricchezze sono come spine; chi si aggrappa ad esse si procura un dolore simile a quello di un uomo che stringe le spine tra le mani. (S. J. Chrys.) Come ogni goccia d’acqua dolce si mescola con le onde amare e salate dell’Oceano, così la dolcezza dei piaceri mondani si trasforma in amarezza. (S. Bonav.) Ma è soprattutto quando questi piaceri sono peccaminosi che gettano in disgrazia, come il frutto proibito del Paradiso. L’uomo è allora come un pesce che si lascia prendere all’amo; al piacere temporaneo segue un dolore amaro. (S. Aug.) I piaceri colpevoli del mondo sono le bacche velenose che sembrano cibo delizioso, ma il cui uso produce grandi sofferenze e spesso la morte. “Il mondo è nemico dei suoi amici” (P. Segneri, S.J.). I beni temporali ci abbandonano alla morte. Non porteremo nulla con noi oltre la tomba. (I, Tim. VI, 7). Il mondo passa con le sue attrattive. (I., Joan., II, 17.) Da qui le parole di Salomone: “Vanità delle vanità, e tutto è vanità” (Eccl. II). Quando il Papa viene incoronato, si accende uno stoppino di quercia e si canta: “Santo Padre, così passa la gloria del mondo!” – In breve, l’uomo ha solo il destino del ragno. Passa giorni a tirare i fili della sua tela dalla sua sostanza per catturare una mosca o un insetto. Poi arriva una domestica e, con un colpo di scopa, distrugge la tela ed uccide spesso il ragno. Allo stesso modo, un uomo si affanna per anni per ottenere un bene, una posizione, il cuore di una persona, e poi arriva un ostacolo, una malattia, un’infermità e infine la morte; tutti i piani sono rovinati e tutti le pene sono state inutili. (Hunolt, predicatore tedesco S.J. +1740.) La lucciola brilla di notte, ma di giorno è nera e si nasconde; i piaceri mondani sono come essa, brillano durante la notte di questa vita passeggera ed il loro splendore scompare nel grande giorno del giudizio. (S. Bonav.)

I BENI TEMPORALI ESISTONO SOLO PER AIUTARCI AD ACQUISTARE LA FELICITÀ ETERNA.

L’intera creazione non è che una scala, e ogni creatura è un piolo sulla via che porta a Dio (Weninger). Nello studio del pittore, tutti gli oggetti, i pennelli, i colori, gli oli, non servono, in ultima istanza, se non a completare il quadro; allo stesso modo, tutti gli esseri della creazione servono solo a completare il quadro; allo stesso modo, tutti gli esseri della creazione servono in definitiva solo a sostenerci nella conquista del Cielo. (Deharbe.) Chi dunque ha un’avversione esagerata per le cose della terra e si rifiuta di farne uso, non porterà a compimento il suo destino; ma lo stesso vale per chi abbia un attaccamento eccessivo ad esse. I beni terreni sono come un fiammifero, che è un mezzo necessario per fare luce, ma che, alla fine, brucia le dita di chi li tiene troppo a lungo. I beni della terra sono un mezzo per ottenere la luce eterna, ma coloro che li trattengono, li brucia la dannazione eterna. (Weninger.) Possiamo anche paragonare i beni temporali agli strumenti, ai rimedi: se vengono usati male, danneggiano invece di servire. (Deharbe.). Si possono ancora comparare i beni di questo mondo come mezzi per il nostro fine ultimo; ma non appena essi diventano ostacoli, dobbiamo distaccarcene. (S. Ign. L.) Che questi beni siano i nostri schiavi; noi non dobbiamo essere i loro. (S. Alph.)

2. SOLO IL VANGELO DI GESÙ CRISTO È IN GRADO DI RENDERCI PARZIALMENTE FELICI IN QUESTO MONDO, PERCHÉ CHI SEGUE QUESTA DOTTRINA TROVERÀ L’INTERIORE SODDISFAZIONE.

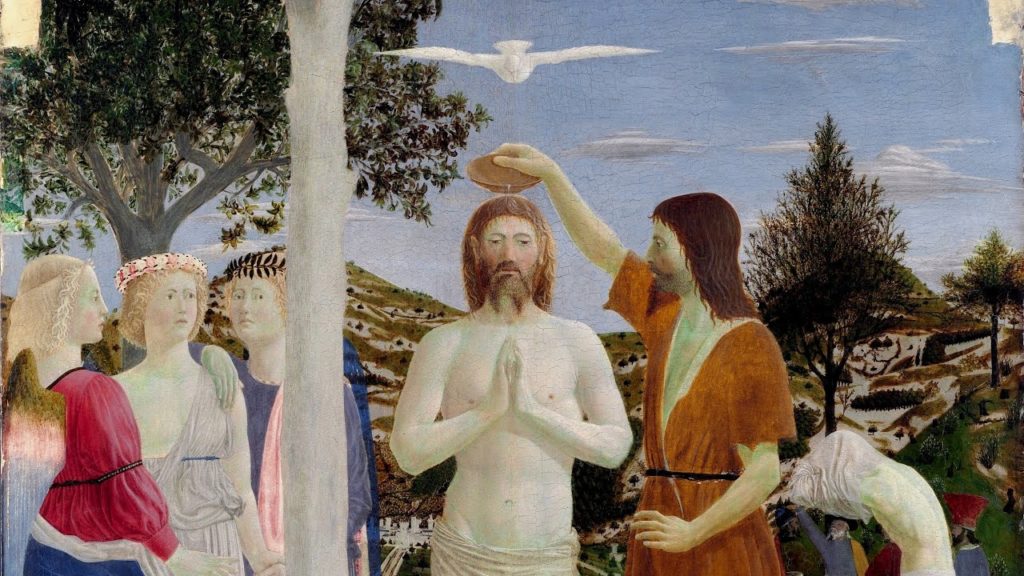

Gesù Cristo disse alla Samaritana: Chiunque beve dell’acqua che io gli do non avrà mai sete, (S. Giovanni IV, 13); poi quando promise il Santissimo Sacramento nella sinagoga di Cafarnao, ripete: “Chi viene a me non avrà mai fame”.

(Gli insegnamenti di Gesù Cristo possono quindi placare i desideri della nostra anima, e di conseguenza le sofferenze della nostra vita, non potranno più rendere l’uomo veramente infelice.

3. CHI SEGUE GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ CRISTO SARÀ PERSEGUITATO; MA QUESTE PERSECUZIONI NON POTRSNNO NUOCERGLI. TUTTI COLORO, DICE SAN PAOLO, CHEVVOGLIONO VIVERE PIENAMENTE IN GESÙ CRISTO, SUBIRANNO PERSECUZIONI. (II Tim. III, 12).

Tutta la vita del Cristiano è una croce ed un martirio, se vuole vivere secondo il Vangelo. (S. Aug.) Lo dico con piena convinzione: meno una persona è devota, meno persecuzioni subirà. (S. Grég. I.) “Il servo, dice Gesù Cristo, non è superiore al padrone”. (S. Matth, X, 24), cioè il servo non ha diritto ad una sorte migliore di Cristo, suo padrone. Gesù disse: “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi” (Ib. 16). I ladri detestano la luce, e i peccatori aborriscono i giusti. (S. J. Chrys.) I mondani (coloro che cercano la felicità quaggiù) ci guarderanno come degli originali, persino come stolti. (1 Cor. IV, 3), ci giudicheranno sfavorevolmente (ibid. 3), ci odieranno (S. Giovanni XVII, 14; S. Matteo X, 22), ci perseguiteranno. (S. Giovanni XV, 20). Ma guai a chi è lodato da loro (ibid. 19), perché non si può essere amati dal mondo se non odiando Cristo (S. Giovanni XV, 20). Le massime dei mondani sono in flagrante contraddizione con quelle di Cristo Il mondo considera stolti coloro dei quali Cristo predica la beatitudine (S. Matth. V, 3-10.)

TUTTAVIA CRISTO AGGIUNGE: “CHI ASCOLTA E PRATICA LE MIE PAROLE, E COME UN UOMO PRUDENTE CHE COSTRUISCE LA CASA SULA ROCCIA.”. (S. Matt. VII, 24).

Costruire su Dio significa costruire su un fondamento incrollabile. Le persecuzioni a cui è stato soggetto Giuseppe, non solo non lo danneggiarono, ma gli furono addirittura utili. Quali persecuzioni non subì il pio Davide, prima dal re Saul e poi dal suo stesso figlio Assalonne; e da tutte queste prove uscì vittorioso. Così Davide si rallegrava: “I giusti sono sottoposti a molte afflizioni, ma il Signore li libera da tutte queste pene” (Sal. XXXIII, 20). Don Bosco a Torino fu sottoposto a innumerevoli prove nel prendersi cura dei bambini abbandonati. Nonostante ciò, fino alla sua morte (1888) fondò, con la grazia di Dio, quasi duecento case di accoglienza dove 130.000 bambini ricevettero un’educazione. Dio non abbandona il giusto (Sal, XXXVI, 25.) Il malvagio trama la nostra rovina e Dio lo fa contribuire al nostro vantaggio. Ai dolori del Calvario seguono le gioie della Risurrezione. “Un buon Cristiano non ha nulla da temere né dagli uomini né dal diavolo. Se Dio è con noi chi può essere contro di noi? (S. J. Chrys.)

4. LA PERFETTA FELICITÀ NON È POSSIBILE QUAGGIÙ; PERCHÉ NESSUNO PUÒ ASSOLUTAMENTE SFUGGIRE ALLA SOFFERENZA.

Come abbiamo visto, i mondani sono soggetti a disgrazie e di giusti sono perseguitati. Inoltre, nessuno sfugge alla malattia, al dolore ed alla morte. La terra è una valle di lacrime (Salve Regina), un enorme ospedale dove ci sono tanti malati quanti sono gli uomini vivi. La terra è un campo di battaglia contro i nemici della nostra salvezza, e la nostra vita una lotta. (Giobbe VII, 1) La terra è un luogo di esilio, di esilio lontano dalla patria (Segneri), un oceano sempre agitato da violente tempeste. (S. Vinc. F.) – Felicità e disgrazia, gioia e dolore si alternano nella vita, come il sole e la pioggia in natura. Ogni piacere è come il precursore imminente dell’infelicità. Un giorno Filippo di Macedonia venne a conoscenza di tre eventi felici in una volta sola: “Sono stato troppo felice”, gridò, “questa prosperità non durerà a lungo”. Questa prosperità non continuerà a lungo. La vita nera è una traversata, durante la quale le onde a volte ci innalzano, a volte ci abbassano (S. Amb.), un viaggio che ci costringe a camminare a volte in pianura e a volte in salite dolorose. (San Gregorio I). – Fate il massimo sforzo per migliorare la sorte dell’umanità, perché essa non sarà mai libera da grandi flagelli, perché la sofferenza ed il dolore sono il destino dell’umanità. Il socialismo è, quindi, incapace di raggiungere l’obiettivo che si propone, organizzare una vita libera dalle privazioni e piena di piacere e godimenti. (Leone X lil, 1891).