SAN BARTOLOMEO APOSTOLO.

(Otto HOPHAN: Gli Apostoli, Marietti Ed., Torino, 1951)

Il nome e la figura dell’Apostolo Bartolomeo sono circonfusi di sole, perchè Natanaele-Bartolomeo — questo è il suo nome completo — nel Collegio apostolico fu uno dei più contenti e dei più allegri, una vera primavera, se non vediamo errato; il Signore stesso sollevò gli occhi e alzò le braccia in segno di letizia quando si pose al suo seguito questo giovanotto; e noi pure oggi, al sentire il suo nome, ci immaginiamo un uomo tutto armonia e serenità, un uomo illuminato dal sole, un fiore di primavera. – Nei quattro elenchi degli Apostoli, che abbiamo nella Sacra Scrittura, viene presentato col nome di « Bartolomeo »; segue immediatamente, al sesto posto, l’amico suo Filippo; soltanto nel catalogo degli Atti fra lui e Filippo è inserito Tommaso. Bartolomeo e Tommaso! Il Signore assegnò questi due Apostoli allo stesso gruppo. La Provvidenza frammischia sapientemente gli uomini! Il gaio deve accompagnarsi al triste, il tormentato dal dubbio e molestato dalla nebbia deve stare accanto al condiscepolo del sole e della primavera. La loro unione fu di benedizione per tutti e due: Tommaso trovò in Bartolomeo un sollievo, Bartolomeo ebbe in Tommaso un ritegno nei pericoli del cuor contento. È strano che l’Evangelista Giovanni, in tutto il suo Vangelo, non faccia mai menzione d’un Apostolo col nome di Bartolomeo; racconta, in cambio, d’un Natanaele, che però ai tre Evangelisti precedenti sembra sconosciuto. Giovanni scrive di Natanaele nel primo ed ultimo capitolo; Natanaele dunque fu con i Dodici « tutto il tempo, nel quale il Signore Gesù entrò e uscì, dal battesimo di Giovanni sino al giorno dell’Ascensione », proprio come Pietro esige, quale condizione indispensabile, per chi debba essere Apostolo. I due testi citati di Giovanni sembrano provare con certezza che Natanaele appartenne veramente al gruppo dei Dodici: tanto nel primo che nell’ultimo capitolo egli sta fra gli Apostoli noti e riconosciuti; la sua vocazione é riferita con tanta chiarezza e ricchezza di particolari, che non se ne saprebbe assegnare il motivo, se non si trattasse d’un vero Apostolo. Ma se Natanaele del quarto Evangelista fu uno dei Dodici, non può essere che quell’Apostolo, che nei quattro cataloghi è introdotto col nome di Bartolomeo. In questi cataloghi infatti tutti gli altri Apostoli hanno il loro nome proprio; soltanto Bartolomeo, che in essi è chiamato dal nome del padre Bar-Tholmai, figlio di Tholmai, lascia aperta la possibilità ad un altro nome, al suo cioè personale. Nel Vangelo però abbiamo degli indizi anche più chiari: nelle quattro liste degli Apostoli Bartolomeo occupa il sesto posto; ora lo stesso posto è assegnato anche a Natanaele nel Vangelo di Giovanni; inoltre nel quarto Vangelo chi conduce Natanaele a Gesù è Filippo; ma Filippo è messo in relazione con Bartolomeo anche dagli altri tre Evangelisti. Con buone ragioni dunque la sentenza comune ritiene che Bartolomeo e Natanaele siano nomi del medesimo Apostolo. È vero che negli antichi secoli cristiani Agostino e Gregorio Magno difesero l’opinione contraria, ma per motivi che oggi non possiamo riconoscere validi. (Così, per esempio, nei suoi trattati sul Vangelo di Giovanni, Agostino scrive; « Dobbiamo considerare che Natanaele era dotto e competente nella Legge. Per questo il Signore non volle annoverarlo fra i Discepoli; Egli infatti scelse degli ignoranti al fine di confondere, per mezzo di loro, il mondo » Tract. 7, 17 (ML 35, 1446). Non ci è possibile rintracciare le ragioni, che indussero Giovanni a chiamare questo Apostolo col suo nome proprio di “Natanaele” e gli altri Evangelisti invece col nome del padre « Bar-Tholmai »; abbiamo solo parecchi esempi biblici, che provano l’uso diffuso fra i Giudei di designare un figlio col nome di suo padre o di aggiungere questo al nome proprio di lui: Simone, Bar-Jona; Bar-Timeo; Bar-naba; Barsaba, e altri ancora.

L’UOMO ALLEGRO.

Introducendoci a scrivere di Bartolomeo, dovevamo necessariamente provare la sua identità con Natanaele anche perché di questo Apostolo conosciamo solo quello che ci riferisce Giovanni nei pochi versetti, che trattano di Natanaele; gli altri tre Evangelisti, eccettuato il nome del padre, non ci dicono di lui sillaba. Il padre suo, il vecchio Tholmai — questo nome significa « aratro » — era forse una persona tanto nota e ragguardevole, che si potè indicare il figlio di lui semplicemente col suo nome, e una tale ipotesi è avvalorata da una leggenda su Bartolomeo, che si legge in Pietro de Natalibus verso l’anno 1372: dice infatti che il nostro Apostolo era un siro, di famiglia aristocratica e anzi regale; e « la storia della passione di Bartolomeo », opera molto più antica, sorta fra il quinto e sesto secolo, dopo la descrizione del simpatico aspetto dell’Apostolo, ne mette in luce la nobiltà dell’abbigliamento: « Bartolomeo aveva capelli neri, arricciati; gli orecchi coperti dai capelli del capo; colorito della pelle splendente; occhi grandi; naso regolare, diritto; una statura proporzionata, non troppo piccola nè troppo grande. Portava un abito bianco e guarnito di porpora, un mantello pure bianco, le cui estremità erano ornate di rosse gemme ». La leggenda posteriore spende parole per dirci persino che Bartolomeo, nell’atto di entrare nel seguito di Gesù, si sarebbe riservato di poter indossare anche per l’avvenire il suo prezioso abbigliamento purpureo. Questi e altri simili dati, che ci forniscono gli apocrifi e le leggende, non sono evidentemente probativi, ma forse contengono qualche parte di vero, che illumina la figura d’un Apostolo; può ben darsi che Bartolomeo sia cresciuto in luogo aprico. – Ma lasciamo le leggende e passiamo dalle congetture all’aureo e solido terreno del santo Vangelo. La prima notizia, che vi attingiamo, ci dice la patria di Natanaele-Bartolomeo: era di Cana di Galilea; di qui la deduzione di non pochi, e tuttavia senza ulteriori motivi sufficienti, che Bartolomeo fosse lo sposo fortunato delle nozze di Cana. t certo che anch’egli esercitava il mestiere del pescatore; quando infatti Pietro, dopo la risurrezione, si accingeva ad andare a pescare, anche Natanaele gridò con gli altri colleghi: « Veniamo anche noi con te>>. Agostino vede in lui un perito della Legge, perché Filippo lo invitò a Gesù con le parole: « Abbiam trovato Colui, del quale scrissero Mosè nella Legge e i Profeti »; da questo testo però non è lecito trarre tanta conseguenza. Probabilmente anche questo Apostolo era della cerchia del Battista, lo insinua la situazione al momento della sua prima comparsa.nLe poche ma preziose e deliziose righe, che l’Evangelista dedica a Bartolomeo,nce ne fanno penetrare l’anima, sebbene l’informazione sia davvero breve. La Chiesa ha scelto questo tratto evangelico per la Messa votiva dei santi Angeli a motivo del versetto finale; di qui una nuova luce, che si riflette anche sull’Apostolo; sarebbe desiderabile che la Liturgia introducesse la lettura di questo grazioso e solenne brano evangelico anche nel giorno della sua festa. « Filippo incontrò Natanaele », non per caso semplicemente, ma con intenzione cosciente e pia; lo fa intendere il Signore stesso: « Prima ancora che Filippo ti chiamasse, Io ti vidi »; Egli stesso chiamò Natanaele per mezzo di Filippo, come prima aveva pure chiamato Pietro valendosi del fratello suo Andrea. È proprio il metodo della Provvidenza santa: chiama e conduce noi per mezzo di altri; Iddio non vuol operare da solo; la sua sapienza e bontà son così benigne, che vogliono anche noi partecipi della creazione e del governo delle cose. A questo punto entra nel Vangelo Natanaele, ma gli si legge nel viso una ironia sorridente ed uno scherno benevolo; perchè, quando Filippo, che conosciamo un po’ minuzioso e dogmaticamente irretito in difficoltà, lo informò: « Abbiam trovato Colui, del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth », egli gli replicò riservandosi e con la furbizia negli occhi: « Di Nazareth? può venire qualcosa di buono da Nazareth? ». Forse gli sfuggì detta quella parola di scherno nei riguardi di Nazareth, perché indotto da quella nota disistima, che spesso vige tra villaggi vicini; Cana, la patria di Natanaele, distava da Nazareth solo quattordici chilometri; ma questo villaggio doveva essere in realtà disprezzato, probabilmente anzi era caduto in cattiva fama presso tutti; l’evangelista Matteo stesso vede le profezie, che riguardavano l’abbassamento e l’abiezione del Messia, adempiute in Gesù, perchè Egli era cresciuto a Nazareth; inoltre in tutti i libri dell’Antico Testamento non si fa mai parola di Nazareth. Era una piccola e insignificante località, come il nome stesso « Nazareth = torre di vedetta » insinua, in contrasto con i grandi centri. Nel Vangelo abbiamo pure dei chiari esempi dell’indole borghesuccia e rozza dei suoi abitanti. Dopo una predica di Gesù a Nazareth, chiedono gelosi e stizziti: « Donde ha costui la sapienza e il potere dei miracoli? Non è il figlio del falegname? … Così non sapevano che cosa pensare di Lui. Gesù allora disse loro: “Un profeta in nessun luogo ha meno onore che nella sua città natale e nella sua casa “. A causa della loro incredulità non operò ivi che pochi miracoli. Luca riferisce anzi un tentativo dei Nazzareni di assassinarLo: «A queste parole — di Gesù — quanti erano nella sinagoga montarono sulle furie; balzaron sù, Lo spinsero fuori della città e Lo condussero sino sul ciglio del monte, sul quale era edificata la loro città, per precipitarLo; ma Egli passò in mezzo a loro e se n’andò ». Eppure Gesù e Maria vissero a Nazareth, in quel villaggio, di cui il mondo nulla diceva, da cui nulla s’aspettava di « buono »! Questo ricordo deve consolare molti uomini, costretti a restarsene e a lavorare in uffici insignificanti e disprezzati o in luoghi sperduti. Nonostante l’atteggiamento di Natanaele, Gesù gli diede un benvenuto che ci stupisce; nessun altro Egli accolse con tanta calda cordialità come lui; il giudizio su Nazareth tornava di pregiudizio allo stesso Maestro, e nondimeno Egli gettò con gioia un ponte fra Sè e quel giovane sostenuto: «Quando Gesù vide venire a Sè Natanaele, disse di lui: “Ecco meramente un israelita, in cui non v’è falsità” ». Su queste parole Agostino osserva: «Una testimonianza preziosa! Quello che fu detto di Natanaele non fu detto né ad Andrea né a Pietro né a Filippo”. Sappiamo infatti quanto alto onore stimassero í Giudei il loro esserenIsraeliti, come ce ne fa fede Paolo nella sua lettera ai Romani e nella seconda ai Corinti “. Nel saluto del Signore però l’accento non è su «Israelita », ma su « Israelita senza falsità » – « Israelita senza falsità » si può interpretare anche nel senso di « Israelita non adulterato »; il testo greco non lo impone, ma lo permette; in questo senso la parola del Signore significherebbe che Natanaele era un Israelita genuino, originario, non ibrido. Preferiamo la spiegazione tradizionale, perché ci sembra più fondata nel testo.

*), il che è elogio per un Israelita davvero singolare!

Basti ricordare che il capostipite degli Israeliti, Giacobbe, pur ricco di virtù, nonnci appare certo come modello d’uomo «senza falsità »; e un’indole aperta e diritta non fu neppure in seguito la virtù nazionale degli Israeliti. Natanaele perònha un carattere limpido, trasparente; « non fa diversamente da quello che afferma >; non ha, « per così dire, due cuori, con uno dei quali scorge la verità, mentre con l’altro crea le bugie > . E di fatto le poche parole, che il Vangelo cinha conservato di lui, sono spontanee e leali, fresche e limpide come una sorgente, che scaturisce dal suolo; in lui non v’è nulla di affettato, di artefatto o di finto. Per questa schiettezza Gesù, l’eterna Verità, amò con affetto tutto particolare questo Israelita senz’ombra d’infingimento e di simulazione. All’udire l’encomio di Gesù, Natanaele sobbalzò più stupito che accarezzato,ne lo manifestò: « Donde mi conosci Tu? »; ma il Signore profittò per dargli una seconda prova, ancor più evidente della prima, della propria divina onniscienza; voleva che in quell’anima gaia, ma forse ancor troppo superficiale, s’infrangesse qualche cosa, qualche cosa colasse a fondo in quel giovane: « Gesù gli rispose:n”Prima ancora che Filippo ti chiamasse, Io ti ho visto sotto il fico” ». Che cosa fosse avvenuto sotto quel fico, rimarrà sempre un segreto di Gesù e di Natanaele; si trattava forse d’una lotta vittoriosamente superata, o d’una decisione definitiva, o forse anche d’una intuizione importante, che gli era brillata in mente qual baleno; si sa che all’ombra degli alberi si amava scrutare la Legge; in qualunquenipotesi, sotto quel fico — gli abitanti di Palestina solevano piantare in prossimità delle loro abitazioni alberi di fico, come noi quasi facciamo col sambuco — era accaduto un fatto grave per l’esistenza di Natanaele. Sentendoselo ora ripeterendal Signore, fu colto da tale sorpresa, che nel suo improvviso entusiasmo esclamò: < Maestro, Tu sei il Figlio di Dio, Tu sei il Re d’Israele! ». Aveva sorriso su Gesù di Nazareth appena un’ora prima; e adesso, a una sola parola della sua onniscienza, Gli rende omaggio con una professione, che per impeto e festosità oltrepassa anche la professione messianica di Andrea e di Filippo. Natanaele è davvero un israelita senza falsità e senza pieghe di cuore!nNon ci è lecito tuttavia sopravvalutare questo omaggio impetuoso; sembranalla pari con la professione messianica di Pietro a Cesarea di Filippo: « Tu sci il

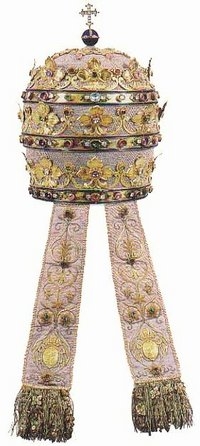

Messia, il Figlio del Dio vivente » ; in realtà però fra il Giordano e Cesarea di Filippo, fra il grido giulivo della primavera e la fede, che solo la calda estate condusse a maturazione, corre un tratto lungo e laborioso. Per i discepoli sulle rive del Giordano Gesù è il Messia nel senso stravolto e terreno delle aspettazioni messianiche giudaiche; per giungere al puro Credo, gli Apostoli dovranno faticosamente aprirsi la via fra molti dubbi e gravi conflitti; soltanto a Pietro il Signore disse: « Beato te, Simone, figlio di Giona! »; adesso non disse: « Beato te, Natanaele, figlio di Tholmai! ». La fede dunque di Bartolomeo presso il Giordano era soltanto la primavera, bella, se vogliamo, ma ancor immatura; per il suo sviluppo e rafforzamento Gesù gli replicò: « Tu credi perchè ti ho detto: Io ti hovisto sotto il fico. Tu vedrai cose maggiori di queste ». E rivolgendosi a tutti continuò: « In verità, in verità vi dico: d’or innanzi vedrete il Cielo aperto e gli.Angeli di Dio ascendere e discendere sopra il Figlio dell’uomo ». Il patriarca Giacobbe, il padre di tutti gli Israeliti, aveva un tempo visti gli Angeli ascendere e.discendere; ora Natanaele e i suoi compagni d’apostolato, che son israeliti senza falsità, potranno essere spettatori del continuo compiersi, in senso spirituale, di quella visione di Giacobbe, contempleranno cioè Gesù in costante e mutua comunicazione col Cielo; le sue parole infatti e i suoi miracoli sono un ascendere e un discendere di potenze celestiali; perchè Egli non è solamente « il figlio di Giuseppe di Nazareth », come falsamente pensava Filippo, pur cogliendo parzialmentennel giusto; non è neppure semplicemente il « Re d’Israele» e lo scrutatore dei cuori, come lo ha acclamato Natanaele; Egli è il Signore del Cielo e il padrone degli Angeli; Bartolomeo con gli altri Apostoli dev’essere avviato a questa fede sublime. Dobbiamo nondimeno rallegrarci per questa splendida professione, che rumoreggia come uno spumeggiante ruscello montano nella primavera di questo primo capitolo di Giovanni; esso comincia: « In principio era il Verbo, e il Verbonera presso Iddio, e il Verbo era Iddio »; ed ora a quest’eterno murmure d’onde risponde festante l’eco terrena: « Maestro, Tu sei il Figlio di Dio, Tu sei il Rend’Israele! ». – L’evangelista Giovanni non continua, purtroppo, il grazioso abbozzo di Natanaele in quel suo primo capitolo, e neppure nel corso del Vangelo dedica a lui piùnuna parola, se si eccettui la breve notizia dell’ultimo capitolo; ma già lo sappiamo, i Vangeli, ispirati dallo Spirito Santo, si limitano alla storia della salute. E tuttavia le loro parche notizie accennano spesso la direzione, nella quale è lecitonalla devota fantasia osare di costruire. Non erriamo quindi certo se, avendo sott’occhio il cordiale incontro di Gesù con Natanaele, ci raffiguriamo quest’Apostolo come persona d’ineccepibile lealtà e come un tipo allegro, capace di sentire entusiasmo e di trasfonderlo pure negli altri; dovette essere ben voluto nel Collegionapostolico, e ben meritava l’affetto dei colleghi, perchè si presentava sempre così limpido, così trasparente e così vero, veramente come l’uomo senza falsità e senzanmalizia. Quando nel Cenacolo Gesù rivelò: « Uno di voi Mi tradirà », a nessuno passò per la mente neppure la minima ombra che quegli potesse essere Bartolomeo. Intorno a lui splendette sempre sole e primavera: quando gli Apostoli percorrevano col Signore le vie lunghe e bruciate ed erano stanchi e polverosi; e quando le moltitudini si stipavano intorno a loro, sicchè non trovavan più temponneppure per mangiare; quando pure alla sera, partecipi della sorte del Maestro, non avevano un posticino, dove poter posare il loro capo, allora era Bartolomeo, che con una frase gaia sollevava l’animo depresso dei suoi camerati; e allora gli occhi del Signore si posavano di nuovo con compiacenza su di lui, come al momento del primo incontro; era il discepolo caro, chiamato per natura e per grazia a rispecchiare la bontà e la benignità del Salvatore nostro “. Più di tutti dovettero beneficiare della sua vicinanza i compagni del medesimo gruppo, Tommaso dall’umor nero, Filippo dall’indole fredda e Matteo tanto realistico; Bartolomeo portava fra di loro luce e vita, un profumo di primavera e anche un tantino di poesia nell’atmosfera, che altrimenti sarebbe stata un po’ troppo fredda, troppo asciutta e anche cupa. La propensione alla letizia è un talento.nch’è donato a vantaggio anche degli altri; non può essere seppellito: Bartolomeondovette alleggerire e rasserenare Tommaso, dovette stuzzicare ed eccitare Filippo, dovette completare e rischiarare Matteo. È bello starsene alla luce del sole, ma è ancor più bello esser luce di sole per gli altri. In questo suo compito però l’Apostolo non oltrepassò i confini delicati della discrezione. È sorprendente la frequenza, con la quale le antiche leggende rimandano alla sua origine e al suo portamento aristocratici; e alla sua tranquilla riservatezza accenna il Vangelo stesso; egli preservò la sua indole allegra dalla effusione e più ancora dalla smoderatezza. Questa simpatica armonia di spontaneità e riservatezza, di allegria e cortesia è indicata anche dal nome completo dell’Apostolon« Natanaele-Bartolomeo »; perchè « Natanaele » etimologicamente vuol dire «dono di Dio », e un uomo allegro per una comunità è davvero un dono di Dio; « Bar-Tholmai » significa «figlio dell’aratro »; ora ogni « Natanaele » dev’esser pure un « Bartolomeo », un aratro, un uomo cioè che va al fondo; e un « Bartolomeo » dev’essere « Natanaele », un dono del Signore solatio, che per le profondità non dimentica il Cielo azzurro, dove gli Angeli di Dio ascendono e discendono. Le notizie, che abbiamo intorno all’attività dell’Apostolo Bartolomeo, sono incerte e in parte anche contradittorie. Non ci sono giunti di lui Atti autentici; quelli che possediamo, ebbero origine in qualche provincia orientale dell’impero bizantino solo fra il quinto e il sesto secolo e risentono dell’eresia nestoriana; un’idea quindi, almeno generica, di quell’attività non ce la possiamo formare con certezza se non di nuovo dal Vangelo: quegli, che fin dalla prima ora aveva proclamatonCristo qual « Figlio di Dio e Re d’Israele », dovette portare con entusiasmo ilnlieto messaggio del Signore Gesù Cristo nel vasto mondo, dopo aver visto « cosenmaggiori », la vita di Gesù, la Pasqua e la Pentecoste.nAtti tramandatici in lingua coptíca, arabica ed etiopica trasportano il campo di lavoro di Bartolomeo nelle « oasi » dell’Egitto; l’omiliario armeno ricorda come meta della prima fra le sue sei spedizioni apostoliche la città di « Eden », l’odierna Aden; Eusebio riferisce che già San Panteno, il fondatore della scuola catechetica di Alessandria, nel suo viaggio in India, verso la fine del secondo secolo, aveva ivi incontrato comunità cristiane costituite dall’Apostolo Bartolomeo; si avverta che in quei tempi sotto il nome di « India» s’intendevano tutte le terre orientali, che non facevan parte dell’impero romano e di quello dei Parti, e quindi non la sola India propriamente detta, ma anche l’Abissinia, l’« Arabia Felice» e la Carmania. Ci colpisce in questi Atti che spesso mettano Bartolomeo in relazione connMatteo; anche l’informazione sopra ricordata di Panteno afferma che il nostro Apostolo avrebbe portato in quelle contrade il vlVangelo ebraico di Manco. Gli Atti però di Filippo, addotti più sopra, ci incamminano per un’altra direzione; vi si legge che Bartolomeo faticò e soffrì nella città della Frigia Gerapoli,nunitamente al suo compagno d’apostolato e suo amico Filippo e la sorella di questinMarianna; da amico fedele, assistette Filippo quando subì il martirio, dopo di che si sarebbe trasferito in Licaonia, che a sud-est confinava con la Frigia. Un’attivitàndi Bartolomeo in quella regione — corrisponde alla parte sud-orientale dell’attualenAsia Minore — è ricordata anche presso i Siri; ivi sarebbe stato anchencrocifisso. Questa tradizione è prevalente nella Chiesa greca; in una predica, ch’ènattribuita a San Giovanni Grisostomo e che ha per argomento i dodici Apostoli, si afferma che Bartolomeo annunziò « l’astinenza ai Licaoni ». Ma gli Atti di Andrea e di Bartolomeo gli assegnano di nuovo un altro campo, la regione litoranea del Mar Nero. Come Matteo negli Atti di Matteo, così Andrea negli Atti di Andrea è presentato come il compagno di Bartolomeo nelle sue fatiche apostoliche. Queste notizie corrisponderebbero di più alle tradizioni e alle persuasioni degli Armeni, che considerano Bartolomeo come il loro Apostolonprincipale. Mosè di Khorene dice: « All’Apostolo Bartolomeo fu assegnata l’Armenia; presso di noi, nella città di Areban, subì pure il martirio ». Secondo una esposizione armena della sua vita e della sua passione, egli avrebbe predicato ilnVangelo dapprima agli « Indi », poi ai Parti, ai Medi, agli Elamiti e in fine aglinArmeni. Nelle lezioni del Breviario romano, che si leggono nel giorno della festandell’Apostolo, abbiamo un compendio di queste diverse e divergenti notizie: « L’apostolo Bartolomeo, ch’era di Galilea, si portò nell’India Citeriore, che gli era stata assegnata per la evangelizzazione al momento del sorteggio per la distribuzione del mondo. Predicò a quei popoli la verità del Signore Gesù secondo il Vangelo di San Matteo. Dopo che in quella regione ebbe convertiti molti a Cristo, sostenendo non poche fatiche e superando molte difficoltà, passò nell’Armenia Maggiore ». – Come le notizie intorno al luogo del suo apostolato, sono contradittorie anche quelle riguardanti il genere di morte. Il Breviario romano, utilizzando delle antiche informazioni, scrive a questo riguardo: « Nell’Armenia Maggiore Bartolomeo portò alla fede cristiana il re Polimio e la sposa di lui e inoltre dodici città; ma queste conversioni eccitarono fortemente l’invidia dei sacerdoti locali, ai quali riuscì di aizzare in tal modo il fratello del re Polimio, Astiage, chenimpartì l’ordine crudele di cavar la pelle a Bartolomeo vivo e poi di decapitarlo.nEgli rese l’anima a Dio in questo martirio ». La tradizione dello scorticamento dell’Apostolo fu diffusa presso Greci, Latini e Siri. Lo scorticamento era un supplizio mortale dei Persiani; esso quindi accennerebbe alla Persia come luogo dell’ultima attività e della morte dell’Apostolo; e di fatto nella parte della Siria, ch’era sottoposta alla sovranità persiana, si conservò una tradizione particolare intorno al suo sepolcro. Ecco perché gli artisti, quali il Ribera e il Rubens, nelle celebri pitture conservate nella Galleria del Prado, attribuiscono come simbolo a Bartolomeo il coltello, oppure, come ad esempio il Bernini nella statua al Laterano, gli sospendono senz’altro alle braccia la pelle detratta, come un mantello; Michelangelo poi nella Cappella Sistina creò argutamente, come autoritratto, un Bartolomeo spellato. L’antichità cristiana tuttavia seppe anche di altri generi di morte: si disse che era morto di morte naturale; secondo un’opinione molto antica e tanto diffusa era stato crocifisso, come quasi tutti i discepoli chiamati sulle rive del Giordano; e infatti anche l’arte e persino gli stessi artisti, che in altri quadri gli assegnano come proprio il coltello dello scorticamento, lo rappresentano in croce; secondo invece una leggenda armena, sarebbe stato ucciso con randelli; e infine una tradizione arabo-giacobita riferisce che, su ordine del re Aghira, sarebbe stato gettato in mare dentro un sacco appesantito con sabbia. Anche le vicende delle reliquie dell’apostolo Bartolomeo sono oggetto di discussione. Una tradizione armena dice che il suo cadavere fu sepolto ad Albanopoli o anche Urbanopoli, una città dell’Armenia, dove l’Apostolo aveva subito il martirio; di lì le reliquie passarono a Nephergerd — Mijafarkin —; verso l’anno 507 l’imperatore Anastasio I le fece trasferire a Daras, dttà della Mesopotamia, e vi fece erigere sopra una splendida chiesa. Nel 580 una parte di quei resti mortali fu forse trasportata nell’isola Lipari, che si stende dinanzi alla Sicilia; la leggenda a questo punto aggiunge che le reliquie, chiuse in un sarcofago, attraversarono il mare a nuoto e toccarono terra sulla costa dell’isola; questo particolare del sarcofago nuotante sul mare ebbe origine forse dall’opinione, secondo la quale Bartolomeo era stato annegato in un sacco gettato in mare. Durante l’invasione dei Saraceni, nell’anno 838 le reliquie furono trafugate a Benevento; e finalmente nel 983, per intervento dell’imperatore Ottone III, giunsero a Roma e ivi furono composte nella chiesa di San Bartolomeo nell’isola tiberina; il cranio però nel 1238 fu portato a Francoforte sul Meno e ora è ivi conservato nel duomo di San Bartolomeo. Dopo il decreto della S. Congregazione dei Riti del 28 ottobre 1913, la festa del nostro Apostolo nella Chiesa latina viene celebrata stabilmente il giorno 24 agosto, presso i Greci invece l’11 giugno; gli Orientali ne celebrano la festa e anche la traslazione delle reliquie in altri giorni: gli Armeni l’8 dicembre e il 25 febbraio, i Copti e gli Etiopi il 18 giugno e il 20 novembre, i Giacobiti il 29 agosto. All’Apostolo Bartolomeo è attribuito pure un vangelo apocrifo. Girolamo ne fa menzione nel suo prologo al vangelo di Matteo 21; oggi non se ne hanno che dei frammenti; contiene delle rivelazioni del Risorto intorno alla sua discesa agli inferi, provocate da interrogazioni di Bartolomeo, e inoltre delle spiegazioni di Maria sul mistero dell’Incarnazione; l’originale greco nacque negli ambienti gnostici dell’Egitto nel secolo III e non ha nulla a che fare con l’Apostolo Bartolomeo. Al termine di queste considerazioni torniamo nuovamente al santo Vangelo, a quell’ora d’intimità, nella quale il giovane Natanaele, con occhio scintillante ed entusiastica parola, proclamò per primo pubblicamente nostro Signore Gesù Cristo « Figlio di Dio e Re d’Israele ». Oh, l’amabile figlio di Tholmai, tutto circonfuso di sole, non presagiva allora quali oneri si sarebbe accollato per amore di quel Figlio di Dio! Nelle rappresentazioni dell’arte egli ci si fa incontro vecchio, incanutito e ricurvo; per il Figlio di Dio ha percorso un mezzo mondo e si è stancato; vi alludono le varie notizie, in parte anche contradittorie, intorno alla sua attività apostolica; e lungo i secoli non fu concessa la quiete del sepolcro neppure alle sue morte ossa. Tiene nelle sue mani floscie l’orribile coltello, col quale fu scuoiato; ma fosse morto anche d’un altro genere di morte, resterebbe vero che per il suo Signore si scuoiò lui stesso nell’intimo del suo essere; questo scorticamento infatti fino alle fibre più riposte è richiesto dal Signore stesso, per quanto dentro nell’anima v’è di ribellione al Figlio di Dio: « Se il tuo occhio destro ti alletta al male, strappalo e gettalo via da te! Se la tua mano destra ti alletta al male, troncala e gettala via da te! ». È per questo che il Cristianesimo viene dipinto come l’indeclinabile e cupo no ad ogni gioia; ma uno sguardo ai suoi rappresentanti più autentici riduce al silenzio tutti i detrattori; perchè proprio coloro, che per il Cristo hanno più duramente lavorato e patito, furono gli individui più irradiati dal sole, dei Natanaele senza la falsità d’un portamento pessimistico o d’un ostentato eroismo. Troviamo espressa questa forte e quasi impossibile tensione dello spirito cristiano nelle parole di Paolo: « Siamo ignoti e però ben conosciuti; morenti ed ecco viviamo; castigati e pur non uccisi; addolorati e tuttavia sempre lieti; privi d’ogni possesso, eppure possediamo tutto >. L’ora di Natanaele nel Vangelo ci fornisce la spiegazione di questo singolare mistero di tristezza e di beatitudine nel medesimo uomo: « Vedrai cose maggiori! I Cieli aperti! E gli Angeli di Dio ascendere e discendere sopra il Figlio dell’uomo ».