SANTO NATALE – TERZA MESSA DURANTE IL GIORNO (2022)

(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)

Staz. a S. Maria Maggiore

In principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio. Tutte le cose sono state fatte da Lui» (Vang.). « Tu, o Signore, in principio hai creato la terra: i cieli sono opera delle tue mani » (Ep.). « Tuoi sono i cieli e la terra, sei tu che hai creato l’Universo e tutto ciò che contiene » (Off.). L’uomo, che è stato creato da Dio, da Lui sarà ristabilito nella primitiva dignità. Così «il Verbo Si fece carne ed abitò fra noi» (Vang.). « Iddio, in questi ultimi tempi (cioè nei giorni messianici) ci ha parlato nella persona del Figlio, che è lo splendore della sua gloria » (Ep.). – Così la Chiesa canta oggi che una gran luce è discesa sulla terra (Allel.). Questa luce ha brillato nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta, perché il Verbo è venuto nel mondo, ma i suoi non l’hanno ricevuto. A quelli invece che l’hanno accolto ha dato il potere di divenire figli di Dio (Vang.). « È infatti per liberarci dalla schiavitù del peccato, per purificarci dalle nostre colpe (Secr.) e per farci nascere alla vita divina (Postc.) che l’Unigenito di Dio è nato secondo la carne » (Ep.). – Più di settecento anni prima di questa nascita, Isaia esaltava già la potenza dell’Uomo-Dio. « Un bambino ci è nato, egli porterà i segni della sua regalità ». E i prodigi ch’Egli operò sono raffigurati in quelli che Dio fece quando liberò gli Israeliti dalla schiavitù d’Egitto (Vers. dell. Intr.). Così, oggi come allora, «tutti i confini della terra sono testimoni della salvezza che Dio operò per il suo popolo » (Grad. Comm.). La salvezza che Cristo ha realizzato nel suo primo avvento, la compirà alla fine dei tempi. « Dopo che Gesù ebbe operato la purificazione dai peccati, spiega l’Apostolo Paolo, salì in Cielo, dove è assiso alla destra della Maestà divina » (Ep.). La sua umanità glorificata partecipa dunque del trono dell’Eterno: «Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli: scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia » (Ep.) o le basi del tuo trono » (Offert.). « E un giorno, dice S. Luca, il Figlio dell’Uomo verrà nella sua gloria e in quella del Padre e degli Angeli suoi a rendere a ciascuno secondo le proprie opere ». Quando Dio manderà di nuovo (cioè alla fine del mondo) il suo Primogenito sulla terra dirà: « tutti gli Angeli lo adorino » (Ep.). E ci sarà allora una trasformazione di tutte le creature, perché il Figlio di Dio, che non muta, rinnoverà le creature come si fa di un vestito vecchio (Ep.). E l’Apostolo in una settima citazione delle Sacre Scritture, che segue quelle che troviamo oggi nell’Epistola, aggiunge che « Iddio farà allora dei nemici di Cristo uno sgabello ai suoi piedi ». Sarà il trionfo finale del Verbo incarnato che punirà, nella sua seconda venuta quelli che non l’avranno accolto nella prima; mentre farà partecipi della sua immortalità quelli che saranno nati da Dio, avendo questi accolto con fede e con amore il Verbo incarnato, come lo hanno accolto i Re Magi, venuti da lontano per adorarlo (Vangelo dell’Epifania, letto come ultimo Vang.). Ed essendo Gesù presente anche nell’Eucaristia come lo era a Betlemme, adoriamolo sull’Altare, vera mangiatoia dove si trovò il Bambino Gesù, perché in questo tempo di Natale la liturgia, grazie al Messale, ci rappresenta l’Ostia nel quadro di Betlemme. È nella gran Chiesa della Vergine, che a Roma rappresenta Betlemme, che si celebra la Messa del giorno di Natale, come si è celebrata quella di mezzanotte.

Incipit

In nómine Patris, ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram.

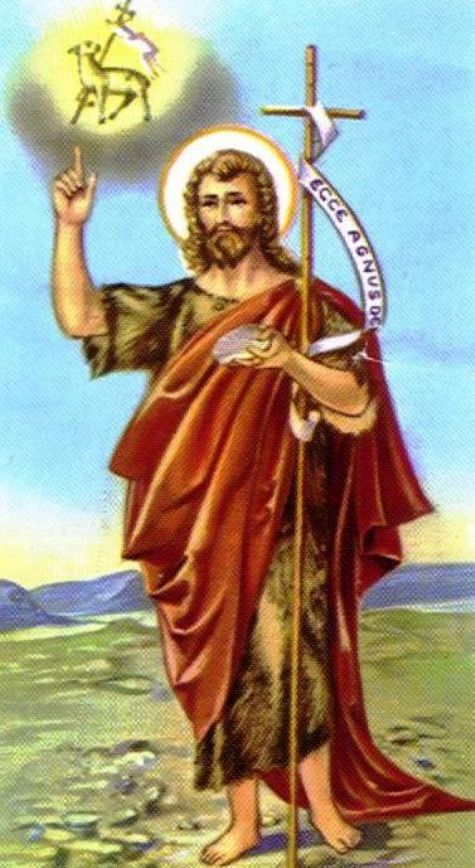

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

S. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.

R. Amen.

S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.

R. Amen.

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et plebs tua lætábitur in te.

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Introitus

Isa IX: 6

Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis: cujus impérium super húmerum ejus: et vocábitur nomen ejus magni consílii Angelus.

[Ci è nato un Bambino e ci è stato dato un Figlio, il cui impero poggia sugli omeri suoi: il suo nome sarà Angelo del buon consiglio.]

Ps XCVII

Cantáte Dómino cánticum novum, quia mirabília fecit.

[Cantate al Signore un cantico nuovo: poiché ha fatto cose mirabili.]

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis: cujus impérium super húmerum ejus: et vocábitur nomen ejus magni consílii Angelus.

[Ci è nato un Bambino e ci è stato dato un Figlio, il cui impero poggia sugli omeri suoi: il suo nome sarà Angelo del buon consiglio.]

Kyrie

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Christe, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

Gloria

Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu ✠ in glória Dei Patris. Amen.

Oratio

Orémus.

Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti jugo vetústa sérvitus tenet. Per eúndem ….

[Concedici, Te ne preghiamo, o Dio onnipotente, che la nuova nascita secondo la carne del tuo Unigenito, liberi noi, che l’antica schiavitù tiene sotto il gioco del peccato]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebrǽos.

Hebr 1:1-12

Multifáriam, multísque modis olim Deus loquens pátribus in Prophétis: novíssime diébus istis locútus est nobis in Fílio, quem constítuit herédem universórum, per quem fecit et sǽcula: qui cum sit splendor glóriæ, et figúra substántia? ejus, portánsque ómnia verbo virtútis suæ, purgatiónem peccatórum fáciens, sedet ad déxteram majestátis in excélsis: tanto mélior Angelis efféctus, quanto differéntius præ illis nomen hereditávit. Cui enim dixit aliquándo Angelórum: Fílius meus es tu, ego hódie génui te? Et rursum: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in fílium? Et cum íterum introdúcit Primogénitum in orbem terræ, dicit: Et adórent eum omnes Angeli Dei. Et ad Angelos quidem dicit: Qui facit Angelos suos spíritus, et minístros suos flammam ignis. Ad Fílium autem: Thronus tuus, Deus, in sǽculum sǽculi: virga æquitátis, virga regni tui. Dilexísti justítiam et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo exsultatiónis præ particípibus tuis. Et: Tu in princípio, Dómine, terram fundásti: et ópera mánuum tuárum sunt cœli. Ipsi períbunt, tu autem permanébis; et omnes ut vestiméntum veteráscent: et velut amíctum mutábis eos, et mutabúntur: tu autem idem ipse es, et anni tui non defícient.

[Iddio, che nei tempi antichi aveva parlato a più riprese e in molte maniere ai nostri padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che costituì erede di tutte le cose, mediante il quale ha anche creato il mondo. Questo Figlio è l’irradiazione e l’immagine della sua gloria, è l’impronta della sua sostanza e tutte le cose sostenta con la sua potente parola; Egli, dopo averci purificati dai peccati, si è assiso alla destra della divina maestà nell’alto dei cieli: fatto di tanto superiore agli Àngeli, quanto è più eccellente del loro il nome da Lui avuto. Infatti: a quale mai degli Àngeli Dio ha detto: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? e ancora: Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? E di nuovo, quando introduce il primogénito nel mondo, dice: Lo adòrino tutti gli Àngeli di Dio. Quanto poi agli Àngeli, Egli dice: Colui che fa suoi messaggeri gli spiriti, e suoi ministri le fiamme di fuoco. Al suo Figlio invece dice: Il tuo trono, o Dio, sussiste nei sécoli del sécoli, lo scettro del tuo regno è scettro di equità: tu hai amato la giustizia e odiato l’iniquità, perciò ti unse il Signore Dio tuo con olio di letizia sopra i tuoi colleghi. E ancora: Fin da principio, o Signore, tu fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani: essi periranno ma tu rimani, e tutti invecchieranno come un vestito, e tu li muterai come un mantello, ed essi cambieranno, tu invece rimani sempre lo stesso e gli anni tuoi non verranno meno.]

Graduale

Ps XCVII: 3; 2

Vidérunt omnes fines terræ salutare Dei nostri: jubiláte Deo, omnis terra.

[Tutti i confini della terra vídero la salvezza del nostro Dio: tutta la terra acclàmi a Dio.]

V. Notum fecit Dominus salutare suum: ante conspéctum géntium revelávit justitiam suam. Allelúja, allelúja.

[V. Il Signore ci fece conoscere la sua salvezza: agli occhi delle genti rivelò la sua giustizia. Allelúia, allelúia.]

V. Dies sanctificátus illúxit nobis: veníte, gentes, et adoráte Dóminum: quia hódie descéndit lux magna super terram. Allelúja.

[V. Un giorno sacro ci ha illuminati: venite, genti, e adorate il Signore: perché oggi discende gran luce sopra la terra. Allelúia.]

Evangelium

Initium sancti Evangélii secúndum Joánnem.

R. Glória tibi, Dómine.

Joann 1:1-14

In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hóminum: et lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non comprehendérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lúmine. Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In própria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fíeri, his, qui credunt in nómine ejus: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt. Hic genuflectitur Et Verbum caro factum est, et habitávit in nobis: et vídimus glóriam ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiæ et veritátis.

[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che è fatto. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende tra le tenebre e le tenebre non l’hanno accolta. Ci fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimonio, per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma era per rendere testimonianza alla luce. Era la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, e il mondo non lo conobbe. Venne nella sua casa, e i suoi non lo accolsero. Ma a quanti lo accolsero diede il potere di diventare figli di Dio: a loro che credono nel suo nome: i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono nati. Genuflettiamo E il Verbo si fece carne Ci alziamo, e abitò tra noi: e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di Unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità..]

Omelia

(Mons. G. Bonomelli: Misteri cristiani, vol. I – tipog. Queriniana, Brescia, 1894)

Chi è Gesù Cristo?

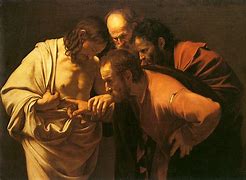

Tra i vari popoli, quasi ultimo, è il popolo di Giuda; e piccola borgata di Giuda è Betlemme; e a Betlemme, la più miserabile capanna, o piuttosto, la più squallida grotta è quella dove oggi si è ricoverata una verginella ignota in tutto Israele: e questa verginella oggi ci ha largito un pargolo. Gli angeli ne annunziano il nascimento cantando: — gloria a Dio ne’ cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà —. E come ciò, o carissimi? Colui che tiene il vertice degli esseri, l’Essere primo, l’Essere infinito, che crea e lancia negli spazii immensurabili del cielo, quasi fossero minutissima polvere d’oro e d’argento, innumerevoli astri, discende su questa povera aiuola della terra, si impiccolisce a Betlemme, si nasconde in una grotta, si fa bambino, l’ultimo dei bambini d’Israele, perché io credo che nessuno di loro fosse nato in una grotta. Sì, alla vista di tanta umiliazione comprendo come la ragione umana orgogliosa si sdegni e gridi coll’antico Marcione «Aufer a nobis pannos et dura præsepia — Levaci dinnanzi queste fasce e questa dure mangiatoia »: tutto ciò è indegno di Dio, Creatore e Signore dell’universo. Ma la fede a sua volta con voce ancora più alta grida « Et Verbum caro factum est ». Colui, che è primo, conveniva che fosse anche l’ultimo « Primus et novissimus ». Colui che è l’alfa doveva essere l’omega « Alfa et Omega ». Il principio era mestieri diventasse anche fine « principium et finis »; perché tutto per lui fosse compiuto « ut impleret omnia ». Vi è una legge sovrana in cielo e in terra ed è questa – Chi si abbassa sarà esaltato – Dio solleva gli umili – e Dio, che l’ha stabilita, l’applica a se stesso. Egli, il Sommo, l’Infinito, che i cieli non comprendono, scende giù giù per la scala degli esseri usciti dalla sua mano creatrice: come raggio di luce attraversa le Gerarchie celesti: – può scendere ancora e scende: attraversa tutti i soli e gli astri, centri di luce – : può scendere ancora e scende: scende fin su questa terra, priva di luce propria, quasi ultimo lembo del creato. Su questa terra esiste un essere, spirito nella parte più nobile, materia nella parte men nobile: in questa si appuntano pressoché tutti gli elementi corporei e vengono a contatto immediato collo spirito. Egli, che sta sopra tutte le cose e tutte le crea, le conserva e le governa, discende sin qui, unisce a sé questo spirito, e con esso unisce a sé questo corpo, ultima eco e quasi sfumatura dell’essere, per rifar poi la via e risalire la scala percorsa, trascinandosi dietro l’universo tutto, corpi, anime e Angeli e tutto riconducendo ai piedi di Dio. — Come raggio, direbbe il principe de’ poeti, che ritorna: Dritto pur su al principio, onde si parte. Chi vuol tirare a sé una cosa la piglia pel lembo estremo; chi con una leva vuol sollevare un corpo, punta la leva sopra un piccolo punto e al lato estremo del corpo che vuol sollevare. È ciò che fece il Verbo divino, collocandosi su questo punto minimo del creato, pigliando l’uomo, spirito e corpo, per sollevare con esso il tutto al di sopra degli altri e il tutto ricondurre a Dio. Eccolo, fratelli, questo Primo ed Ultimo, questo Alfa ed Omega, questo Principio e Fine, questo Dio ed Uomo; vedetelo quasto pargolo fra le braccia d’un’umile verginella, in una stalla, nel cuor della notte, tremante del freddo, egli che è la Luce eterna, che infiamma i Serafini!

O Figlio, o Tu, cui genera / L’Eterno eterno seco / Qual ti può dir de’ secoli / Tu cominciasti meco? – Nel tuo annientamento, o Figlio di Dio, o Salvatore del mondo, o Dio-Uomo, prostrato nella polvere, ti riconosco e ti adoro e ti chiedo perdono, se oggi, dinanzi a questo popolo devoto, oserò fissare l’occhio nel mistero dei misteri, nelle nozze ineffabili della divina ed umana natura nell’unità della tua adorabile Persona. — Vi ho annunziato l’assunto che imprendo a trattare. – A chi, rischiarato dalla fede, contempla e studia Gesù Cristo necessariamente si affacciano tre termini distinti, ma tra loro inseparabili e sono: 1° Dio, o più propriamente la seconda Persona dell’augusta Trinità, il Verbo del Padre, che assume l’umana natura; 2° l’umana natura istessa dal Verbo divino assunta; 3° il modo, con cui fu assunta, che è quanto dire il vincolo, che unisce l’umana natura al Figlio di Dio. Pelago sterminato, sparso, di scogli, che devo percorrere sopra fragile navicella; buon per me e per voi, che in alto, sopra i nostri capi, splende l’astro della fede, che mai non si eclissa, né vela: fissi gli occhi in quell’astro, spieghiamo arditamente le nostre vele. – Il primo termine, che in Gesù Cristo ci si presenta, è il Verbo divino, il Figlio dell’Eterno. Ebbene: chi è desso? Formidabile domanda, a cui rispondo, condensando in poche parole l’insegnamento della fede e le ultime deduzioni della stessa umana ragione. Parlando di Dio, se vogliamo intendere qualche cosa, conviene tener sempre l’occhio sulla sua immagine più bella, più perfetta, a noi più vicina, che è l’uomo, che siamo noi stessi. Fermiamo adunque l’occhio della mente ciascuno sopra se stesso. La prima cosa che in noi si offre allo sguardo, è il corpo co’ suoi sensi; non curiamoci di esso; perché non è che l’involucro d’un’altra sostanza incomparabilmente più nobile, che dicesi anima. Valichiamo la soglia dell’anima, penetriamo in questo santuario; ne’ suoi recessi misteriosi; spingiamoci fin là dove nasce e brilla il pensiero. Che è desso? È una emanazione perenne dell’anima, è figlio della mente e ci presenta l’immagine di essa e di tutto ciò che essa pensa; è lo specchio fedele, in cui l’una dopo l’altra passano le immagini di tutte le cose che esistono nel mondo visibile e nel mondo invisibile. Questo pensiero è distinto dall’anima, che lo genera da sé, che lo produce senza fatica, senza separazione, che è dentro di essa e fuori di essa, e che con essa forma una sola cosa tantoché essa dice con verità: Io penso; io e il mio pensiero sono una cosa sola e nessuna forza potrà disgiungerlo da me. L’anima si vede, si contempla nel suo pensiero, tutta in esso si attua, ed esso la dice tutta qual è. L’anima nostra, o fratelli, produce da sé innumerevoli pensieri; chi li potrebbe contare? Chi potrebbe dire: questo è l’ultimo de’ suoi pensieri e qui si esaurisce la sua fecondità? Questa molteplicità inesauribile dei pensieri dell’anima nostra se mostra la sua fecondità, mostra pure la sua debolezza. Perocché quanto più un essere riduce all’unità le sue forze e concentra la sua attività e tanto più esso è perfetto. L’uomo di genio in un lampo abbraccia le cose più disparate e ne conosce i rapporti: egli non va passo passo, di ragionamento in ragionamento, deducendo o inducendo: guarda e giudica con occhio sicuro. Più, l’uomo ha la mente acuta e pronta e più abbrevia, condensa i suoi pensieri e si accosta all’uno: più l’ha fiacca e pigra e più è lento il suo cammino e più numerosi sono i passi, ossia i suoi pensieri: il numero supplisce necessariamente il difetto di intensità. Se noi potessimo con pochissimi pensieri, anzi con un solo pensiero comprendere tutte le cose che comprendiamo con tanti pensieri, non saremmo noi più perfetti? La condizione di colui, che con un solo salto rapidissimo dalle vette dell’Alpi passasse sulla vetta dell’Himalaia non sarebbe immensamente migliore di colui, che tutto quello spazio dovesse valicare passo a passo? Ebbene: Dio, perché infinita perfezione, riduce tutti i suoi atti interni all’unità massima: ha un solo pensiero, eterno, infinito, immutabile, sostanziale, che comprende, con somma perfezione, tutti i pensieri, tutte le cognizioni, sempre in atto: è il figlio della sua mente, il suo Verbo, che emana dalla sua sostanza, tutta la esprime e tutto dice ciò che è fuori di essa. È un solo Pensiero semplicissimo e non può essere che un solo, perché tutti li contiene e a tutti basta. Volete conoscere più chiaramente questo mistero dell’uomo e di Dio? Seguitemi colla vostra mente. Schieratevi intorno tutte le opere, poniamo, uscite dalla mano di Michelangelo, tutte le figure effigiate da Raffaello: vedete questo tempio magnifico con tutte le sue parti massime e minime; tutte queste opere, queste figure, questo tempio, prima di esistere, erano in tutti i loro più minuti Particolari nella mente, nel pensiero di Michelangelo, di Raffaello, dell’architetto costruttore. Chi ne può dubitare? come vi erano? Vi erano tutte in un solo Punto, e insieme distintissime, ben più perfettamente che non sia l’albero nel suo seme. E in quanto erano nella loro mente, erano invisibili e formavano colla mente una sola cosa; ed anche dopo che furono esternamente attuate non cessarono d’essere nella mente, che le ideava. Tutto questo è d’una evidenza incontestabile. Ora a noi, o fratelli carissimi. Girate il Vostro sguardo sulla terra tutta quanta; penetrate nelle sue viscere e negli abissi del mondo: scorrete col pensiero le Creature tutte, dal sottile filo d’erba, che spunta sul prato, alla quercia annosa che sfida le procelle: dai microbi che a mille e a mille navigano in una gocciola d’acqua, all’aquila che spazia nei campi de’ cieli: ricordate i milione i miliardi di esseri viventi nell’aria, nell’acqua, nel seno della terra: pensate al loro organismo invisibile all’occhio nudo eppure in ogni parte perfettissimo: pensate che quello che vediamo sulla terra non è la milionesima parte di ciò che deve essere se minato nei tanti e sì vasti mondi dell’universo creato. Non basta: pensate ai miliardi di uomini che furono e saranno sulla terra, alla fecondità della intelligenza loro: pensate ai miliardi di spiriti angelici e a tutti i pensieri che sgorgano dalla loro intelligenza come raggi dal sole: pensate a tutti i corpi, a tutte le anime, a tutti gli spiriti, che esistono ed esisteranno, a tutto ciò che fecero e faranno. Quanta grandezza! Qual ordine! Quali armonie! Quali bellezze! La mente rimane attonita, oppressa, schiacciata. Tutto questo, o fratelli carissimi, prima di svolgersi per l’universo, dov’era? Tutte queste creature, ciascuna delle quali è una meraviglia di perfezione e bellezza, con tutte le loro forze e proporzioni stupende erano e sono tutte senza eccezione nella Mente divina; Essa le contiene tutte in sé quali sono e con una perfezione ineffabile ridotte nella sua mente ad una sovrana unità. E non dimenticate che quella Mente, quel Pensiero infinito ed eterno potrebbe produrre altri esseri senza numero, belli e più belli dei creati, che conosciamo. Ecco chi è il Figlio di Dio, il Verbo del Padre; Esso il Candore dell’eterna luce, lo Specchio della sua bontà, l’Immagine vera e reale, lo Splendore della sostanza di Lui; Egli è quell’unico, eterno e semplicissimo atto con cui Dio pensa se stesso e tutte le cose, che ha creato e può creare. Ma di questo Verbo Divino ragionerò più distesamente più innanzi, allorché verremo considerando il mistero della Santa Trinità. – Ora che alcun poco sapete chi sia il Verbo Divino, che. assume, è da vedere qual sia la natura umana che è assunta. L’uomo perfetto consta delle due sostanze, anima e corpo, come insegna la filosofia. L’anima, perché più simile a Dio, a Lui si unisce meglio del corpo e in ordine, non di tempo, ma di dignità e di causa, è assunta prima del corpo; come insegna S. Tommaso. Dio – Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, con un atto eterno, semplicissimo della mente concepisce un’anima umana la più perfetta, che a lui sia possibile, e concependola, coll’atto eterno e semplicissimo della sua volontà la crea dal nulla. In quest’anima, supremo capolavoro della sapienza e potenza creatrice, brilla in tutto il suo fulgore l’intelligenza, quale si convien la sua perfezione. Congiunta a questa intelligenza sovrana svolgesi la volontà, degna esecutrice della intelligenza: volontà sì alta, sì retta, che non può volere che il bene. Mentre Dio crea quest’anima forma un corpo che le deve essere degno compagno: e perché sia degno compagno di tant’anima, non vuole che uomo vi abbia parte alcuna. Egli stesso, Dio-Trinità, Causa d’ogni causa, coll’infinita sua virtù, immediatamente nel seno d’una vergine, preservata da ogni infezione di colpa, forma un corpo d’una perfezione quale era possibile a Lui onnipotente. E questo corpo, che dovette essere un miracolo di proporzioni e di bellezza, congiunge all’anima, che lo informa, lo fa suo. Fra quest’anima e questo corpo non vi è nulla di mezzo, non forma subalterna, non anima vegetativa, non anima sensitiva: È l’anima umana, razionale, creata da Dio, ed unita al corpo forma una sola natura. Queste corpo non discende di cielo, non è formato d’altra sostanza qualsiasi: esso non era che un germe rudimentale, che da Adamo, passando di generazione in generazione, pervenne nella Vergine e in Ella per virtù divina fiorì corpo perfetto, abitacolo degno di quell’anima che verrà disposata al Verbo divino – Et Verbum caro factum est -. Fratelli carissimi! Abbiamo un’anima, adorna di tutte le sue doti e potenze, intelligenza, volontà, libertà in sommo grado: abbiamo un corpo egualmente fornito di tutte le qualità più perfette, opera immediata di Dio: abbiamo l’unione di quest’anima e di questo corpo, compiutasi nell’istante medesimo, in cui quella creata e questo formato: che avveniva in quell’istante medesimo? Quali rapporti si stabilivano tra questa natura umana e la Persona del Figlio di Dio? Mi tarda di dirvelo, perché ogni indugio mi fa temere che voi possiate immaginare la natura umana già esistente prima della sua unione col Verbo divino e perciò abbrevio e quasi tronco a mezzo a mezzo la seconda parte del mio assunto per passare alla terza, che la compie e la spiega. Vi domando tutta l’attenzione perché si tratta di vedere, per quanto è dato a noi, il nodo, che congiunge le sue nature. Per aiutare la nostra povera mente, ritorniamo all’uomo, all’immagine più viva di Dio sulla terra, seguendo la via segnata da S. Agostino e da S. Fulgenzio. – Uomo, entra ancora in te: ferma l’occhio sulla punta dello Spirito, dove si genera il pensiero. Forma un pensiero, un’idea qualunque, poniamo l’idea della luce. Questa idea della luce è lì nella tua mente, distinta dall’anima tua, da te, che la vagheggi: nessuno la vede, non la può nemmeno sospettare. Tu puoi tenerla entro te stesso; nessuno ti costringe a manifestarla. Tu liberamente, come e quando vuoi, pronunci la parola luce. Che è avvenuto? L’idea della luce rimane ancora tutta intera nella tua mente e nello stesso tempo essa si è in modo per noi inesplicabile congiunta col suono della tua voce, ed è uscita, ed io l’ho udita, ho pensato alla luce come te ed ho conosciuto il tuo pensiero. Vedi, l’idea della luce non si è partita dalla tua mente, che l’ha generata; si è come incarnata nel suono, divenuto suo involucro ed è rimasta dentro, si è fatta conoscere e non si è mutata, è diventata sensibile ed è ancora invisibile ed è ancora invisibile; il suono, in cui si chiude, è ristretto, si scioglie, ma l’idea non è ristretta, né si scioglie. Similmente il Verbo, Idea sostanziale del Padre, resta sempre in Lu, eppure Esso assume l’umana natura e si fa conoscere agli uomini: Egli, invisibile in sé, diventa visibile nella natura assunta: Egli è immutabile, infinito in sé, e diventa mutabile, finito in quanto si unisce all’umana natura: Egli è nel seno del Padre e nel seno della madre e un solo in lui come un solo nella natura che prende. Pensaci, o uomo; e in qualche modo comprenderai come avvenne l’unione fra le due nature. – Ma proseguiamo e svolgiamo più ampiamente il mistero. Vedete un ferro: ponetelo in un fuoco ardente: si arrossa, si infuoca: non vi è punto di quel ferro che non sia penetrato e investito dal fuoco; fuoco e ferro formano per poco una cosa sola. È questa l’unione del Verbo divino coll’umana natura? No: questa è unione accidentale, temporaria, cresce, scema e cessa: quella, compiutasi in un istante, durerà eterna e sempre eguale. L’unione delle sostanze tra loro diverse è tanto più intima e perfetta quanto più nobile e perfetta è la loro natura: qual natura più perfetta della natura divina e della natura umana assunta dal Verbo e perciò quale unione di quella maggiore? Vedete quest’albero: esso ha le radici, il tronco, i rami, le foglie: attraverso ai suoi innumerevoli e sottilissimi filamenti filtra l’umore e con esso la vita, che si spande con equa misura in tutte le parti anche minime ed invisibili: il succo vitale e la pianta sono distinti tra loro, ma pure formano una sola cosa tantoché voi dite: Eccovi una pianta. È tale l’unione delle due nature in Gesù Cristo? No: bisogna salire più alto. Vedete la mente umana: essa è fatta per la verità, che è l’oggetto suo naturale. Allorché la verità si presenta alla mente, questa l’afferra, la fa sua e in essa si riposa. Tra la verità e la mente si forma un connubio mirabile; tantoché l’una è nell’altra e l’unione è massima. È tale l’unione tra l’umana e la divina natura in Gesù Cristo? No: quella non è unione di due nature, non costituisce una sola persona e il vincolo si può rallentare e sciogliere. Quante volte la verità si separa dalla mente! Dio nelle anime sue più elette versa senza misura la luce della verità e l’effluvio della sua grazia: quella investe la mente e l’avvolge negli splendori della verità come il sole investe e fa lucida la nube, su cui vibra i suoi raggi; questo penetra e trasforma la volontà, la eleva, la feconda e la rende atta alle opere più sublimi ed eroiche. Supponete che questa luce e questo effluvio della grazia divina versata in un’anima cresca, cresca sempre: supponete che tutte le grazie concesse agli Angeli, ai Patriarchi, ai Profeti, agli Apostoli, alla stessa Madre di Dio, sia unita a fusa insieme in una sola grazia; supponete che questa grazia sia raddoppiata, centuplicata mille volte, mille milioni di volte e poi versatela tutta in un’anima sola. Grande Iddio! Qual miracolo di santità e di perfezione! Quest’anima deve possedere tutti i tesori della scienza, della virtù e della santità: contemplandola, per poco noi vediamo dileguarsi in lei tutto ciò che è umano e creato e non apparisce che il divino: l’essere suo ci sembra meno di un impercettibile atomo travolto nei vortici luminosi dell’astro del giorno. È questa; o fratelli, l unione della divina e umana natura nel Figlio di Maria? No, no: se fosse questo Gesù Cristo sarebbe sempre un santo, il sommo dei santi, un prodigio di virtù e perfezione, ma sarebbe sempre un uomo, un semplice uomo, mentre la fede ci grida, ch’Egli è Dio. Non sarebbe il Verbo che si fa uomo, ma l’uomo che si solleva e si avvicina a Dio. L’elemento primo intorno a cui si condensa tutto questo oceano di luce e di perfezioni sarebbe l’uomo e Cristo non sarebbe che un uomo. – Quale dunque è codesta unione? Forseché la natura umana si perde tutta nella divina, come una goccia di latte si perde nel mare, o come una stilla di rugiada è bevuta dal sole? Ma allora l’essenza divina acquisterebbe alcunché e si muterebbe; allora la natura umana sarebbe annientata e non avremmo l’unione delle due nature, ma sì il cessamento d’una di esse e l’incarnazione e la riparazione nostra resa impossibile. – Ma dunque dimmi, o fede, come posso io concepire l’unione dell’umana e della divina natura nel mio Salvatore, Gesù Cristo? Parla, ch’io ti ascolto riverente. Apro un libro, che mi mette tra mano la Chiesa: trovo il simbolo di S. Atanasio, lo scorro e leggo tra le altre queste parole: « Come ragionevole l’anima e il corpo è un solo uomo, così Dio e l’uomo è un solo Cristo – Sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus ». Il simbolo della fede per farci pur comprendere alcunche dell’inarrivabile mistero ci riconduce all’uomo, immagine imperfetta sì, ma sempre la più bella dei due grandi misteri della Trinità e della Incarnazione. O uomo, fissa ancora l’occhio della mente sopra te stesso e nell’essere tuo scorgi adombrato il mistero dell’unione dell’umana colla divina natura di Cristo. Tu hai un corpo: in esso tu vedi, odi, gusti, tocchi altri corpi e senti: per esso tu fai conoscere i tuoi pensieri e i tuoi affetti e per esso conosci tutto ciò che avviene fuori di te. Questo corpo occupa un piccolo spazio, ha mille bisogni di cibo e di bevanda; ha bisogno di coprirsi, di difendersi dal freddo e dal caldo. Tu hai un’anima: essa ragiona e discute, giudica, vuole, approva, disapprova, ama, odia, non ha bisogno di cibo e di bevanda, ma ha fame e sete inestinguibile del vero, del bello, del bene: il corpo tuo si muta ogni giorno e in pochi anni del corpo d’oggi tu non serberai più un solo atomo; l’anima tua, nella sua sostanza, è oggi quel che era dieci, trenta, cinquant’anni or sono. L’anima tua e il tuo corpo sono due sostanze differentissime; questo è fitto qui sulla terra, in un punto della terra; quella spazia dove vuole nei campi del cielo, sulla distesa immensa de’ mari e nei campi ben più vasti del vero. Tu hai il corpo, tu hai l’anima; dimmi: sei tu un solo? Sei tu due? Tu mi rispondi prontamente: Io, io sono un solo, un solo uomo; io sono nel corpo, e vedo, odo, parlo, mangio, bevo, lavoro: io sono nell’anima e intendo, ragiono, voglio, distinguo il vero dal falso, il bene dal male: io sono composto e semplice, visibile e invisibile, limitato in un punto dello spazio e illimitato, sono mortale e immortale; io sono corpo e spirito, e sono un solo, indivisibile io – Anima et caro unus est homo -. L’anima mia tutto pervade il mio corpo, lo avviva, lo muove, lo informa, è tutta in ogni suo punto, lo fa sussistere, ordinando e svolgendo le sue membra, disponendo il suo meccanismo ammirabile e imprigionando in esso tutti gli elementi più disparati, che senza la sua presenza ed energia, quasi sudditi impazienti di freno, fuggirebbero. Tu, uomo, sei dunque un solo io in due sostanze affatto differenti, tutto nell’una e tutto nell’altra e ciò in modo stabile sicché nessuno mai potrà persuaderti che in te esiste un doppio io, una doppia persona, perché hai una doppia sostanza. A chi volesse persuadertelo, tu risponderesti sempre: Io sono un solo to e ne ho la più assoluta e più incrollabile certezza. – Eccoti, uomo, in te stesso una immagine del mistero che oggi celebriamo e adoriamo compiuto in Gesù Cristo. Il Verbo divino, con un atto comune al Padre e allo Spirito Santo, crea dal nulla un’anima, fornita della propria intelligenza, della propria volontà e libertà in tal grado di perfezione, che trascende ogni umano e angelico comprendimento; nello stesso istante per virtù sua forma nel grembo della Vergine un corpo egualmente perfetto e l’unisce all’anima e nel momento stesso, il Verbo piglia pieno possesso di quest’anima e di questo corpo, li fa suoi e dice: – Sono miei! Questa è l’anima mia; questo è il mio corpo, ed io, che sono Dio col Padre e collo Spirito Santo, ora sono anche uomo, vero Dio e vero uomo, un solo io: io Figlio dell’Eterno, io Figlio di Maria! – Ciò che soprattutto in questo mistero vuolsi accuratamente tener sempre innanzi agli occhi della mente è di non dare esistenza all’anima e al corpo di Cristo prima della loro unione colla Persona del Verbo: dobbiamo attenerci serupolosamente a questa formula di S. Leone. « Il Verbo creò l’anima e formò il corpo nello assumerli, e li assunse, creandoli ». Se l’anima e il corpo di Cristo avessero avuto l’esistenza un istante solo prima dell’unione, era inevitabile l’esistenza della persona umana e Cristo sarebbe stato un uomo congiunto a Dio, non mai l’Uomo-Dio: sarebbe stato un uomo, che si solleva fino a Dio, non mai Dio che si fa uomo; la persona umana sarebbe stata coperta, avvolta negli splendori del Verbo, ma non avrebbe mai potuto dire: Io e il Padre siamo una cosa sola. (Giovanni, X, 30). Era necessario che il Verbo, se mi è lecito il dir così, che il Verbo prevenisse lo sviluppo naturale della persona umana nell’assunta natura, ne pigliasse il posto, congiungendo le due nature nella propria Persona in guisa ch’Egli fosse Dio, e insieme Uomo, come noi siamo corporei e spirituali, mortali e immortali nelle due sostanze, onde risulta la nostra natura – Sicut anima rationalis unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus. La radice del corpo è l’anima ragionevole; la radice dell’anima ragionevole in Cristo è la Persona divina del Verbo, che corpo ed anima compenetra e possiede e dice: – Io sono Dio: io sono Uomo! – Mistero d’unione, che non ha l’uguale né in terra né in cielo, che riempie di stupore i celesti e nel quale si imperniano i misteri della fede e che, incomprensibile in se stesso, irradia della sua luce infinita tutte le opere di Dio. – Riverenti raccogliamo ancora per pochi istanti gli sguardi della nostra fede sopra l’Homo-Dio, che ci sta dinanzi. L’unica Persona divina del Verbo, che rinserra in sé le due nature, versa senza misura l’oceano delle sue ricchezze nella natura assunta tantoché in quell’istante, in cui la tocca, la stringe a sé e la fa sua, ne è ripiena e riboccante per modo, che più non né potrà avere giammai. La perfezione dell’anima di Cristo non potrà mai per volgere di secoli crescere d’un apice: tutta la sua capacità è svolta e ricolma. La sua intelligenza nell’atto dell’unione vede tutto, comprende tutto e si affisa immediatamente nel mare della divina essenza e d’essa si bea. La nostra mente nel conoscimento della verità cammina lentamente e monta con fatica la scala della scienza un gradino dopo l’altro; la intelligenza di Cristo la sale tutta in un lampo; non un dubbio, non un punto oscuro, non un progresso, non una deduzione, non una nuova scoperta; — in un baleno ha conosciuto tutto ciò che le era possibile conoscere: in essa non è rimasto un punto, un solo filo in potenza, che attende il momento di passare all’atto. Similmente la volontà dell’anima di Cristo nell’istante dell’unione tutte sviluppò le ineffabili sue energie e toccò il vertice possibile d’ogni virtù e santità, togliendole di poter salire più alto, poiché non esiste maggiore altezza. Una comparazione aiuterà la vostra mente a concepire tanto mistero di perfezione. Voi tenete sulla palma della mano un piccolo seme, ponete d’un cedro del Libano. In quel seme sì piccolo si racchiude certamente l’albero magnifico, che un dì giganteggerà su quella vetta superba; ma quanti anni, quanti secoli dovranno trascorrere prima che tutte si svolgano le forze che si contengono nel seme! Quante volte si rinnoveranno le sue foglie e i suoi fiori! Quanta luce e rugiada dovrà bere, quanti umori succhierà dalla terra! Chi di noi può conoscere e determinare tutte le sue evoluzioni, cominciando dal momento, in cui fu affidato alla terra, fino a quello, in cui compie l’ultimo sviluppo della sua potenza? Non è egli vero, che Dio onnipotente, abbreviando il lungo e penoso lavoro della natura, avrebbe potuto in un istante solo sviluppare tutta la potenza di quel tenue seme e trasformarlo nell’albero perfetto, che è l’orgoglio del Libano? Chi ne dubita? Ebbene ciò avvenne nell’anima di Cristo in quel punto ch’essa facea il suo connubio col Verbo: la sua intelligenza e la sua volontà in un attimo fiorirono, fruttificarono, svolsero tutte le loro forze sotto l’azione diretta della Persona divina, e l’una e l’altra nella visione beatifica e nell’immediata unione raggiunsero il termine ultimo di ogni perfezione. Tutte le azioni di questa intelligenza e di questa volontà, che sono e rimangono sempre umane, diventano divine, perché è sempre la Persona divina, che le muove e governa. Il corpo, strumento dell’anima, riceve anch’esso per mezzo dell’anima l’azione immediata del Verbo divino e, benché soggetto alle debolezze proprie dell’essere suo, è corpo del Verbo e gli atti suoi anche minimi sono fatti propri del Verbo e rigorosamente sono divino – umani. E poiché il valore e il merito delle azioni dipendono necessariamente dalla persona operante e la persona operante nell’umana natura di Cristo è il Verbo, il valore e il merito di essa è divino ed infinito. Ogni atto di questo pargolo benedetto, ogni palpito del suo cuore, ogni suo sospiro, ogni sua lagrima basta ad espiare tutte le colpe dei figli di Adamo e rende a Dio un onore degno di Lui. – O Verbo divino, che tutta esprimete la divina essenza e che siete l’archetipo sovrano di tutte le cose! Noi vi abbiamo contemplato e adorato nel seno del Padre vostro! Oggi vi contempliamo ed adoriamo nella povera nostra natura, che vi degnaste di sposare alla vostra! Voi siete vero Dio, voi siete vero Uomo, un solo Cristo! Noi vi adoriamo sulla terra come gli Angeli e i beati vi adorano in cielo, o benedetto nei secoli dei secoli. Amen

Offertorium

Orémus.

Ps LXXXVIII: 12; 15

Tui sunt cœli et tua est terra: orbem terrárum et plenitúdinem ejus tu fundásti: justítia et judícium præparátio sedis tuæ.

[Tuoi sono i cieli, e tua è la terra: tu hai fondato il mondo e quanto vi si contiene: giustizia ed equità sono le basi del tuo trono.]

Secreta

Obláta, Dómine, múnera, nova Unigéniti tui Nativitáte sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda. Per eundem …

[Santifica, o Signore, con la nuova nascita del tuo Unigénito, i doni offerti, e puríficaci dalle macchie dei nostri peccati.]

Præfatio de Nativitate Domini

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amorem rapiámur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cæléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Poiché mediante il mistero del Verbo incarnato rifulse alla nostra mente un nuovo raggio del tuo splendore, cosí che mentre visibilmente conosciamo Dio, per esso veniamo rapiti all’amore delle cose invisibili. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli eserciti, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.

Preparatio Communionis

Orémus: Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:

Pater noster,

qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

R. Sed líbera nos a malo.

S. Amen.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Communio

Ps XCVII: 3

Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei nostri.

[Tutti i confini della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio.]

Postcommunio

Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut natus hódie Salvátor mundi, sicut divínæ nobis generatiónis est auctor; ita et immortalitátis sit ipse largítor:

Qui tecum vivit et regnat ….

[Fa’, Te ne preghiamo, o Dio onnipotente, che il Salvatore del mondo, oggi nato, come è l’autore della nostra divina rigenerazione, così ci sia anche datore dell’immortalità.

Lui che è Dio, e vive e regna con te,…. ]