SAN LUCA

[Otto Hophan: Gli Apostoli; Marietti ed.Torino, 1951]

Luca chiude in questo libro la galleria degli avi santi della nostra fede. E potrebbe il loro numero chiudersi con una figura più amabile e significativa? Le parti più belle e più calde del lieto messaggio, i cantici più cari e le immagini più tenere sono legate al suo nome. Nell’opera di Luca s’armonizzano tutte le campane della Scrittura del Nuovo Testamento, Marco, Matteo, Pietro, Paolo ed egli è un’eco anche della campana maggiore e più solenne, e cioè di Giovanni. Ma Luca è un accordo e un’ultima vibrazione anche nella sua stessa persona. Se lo lasciamo per riandare, sfogliando questo libro, ai quindici uomini, che esso ha tentato di presentare, e risaliamo sino al primo, sino a Simone Pietro, abbiamo la percezione della vastità del Cristianesimo. Pietro-Luca! La via dall’uno all’altro è lunga, i portatori del lieto messaggio sino a quest’ultimo son del tutto diversi; in questi uomini tanto differenti trova la sua espressione tangibile l’ampiezza e la molteplicità del mondo spirituale del Cristianesimo, la «cattolicità» della Chiesa di Cristo nel senso più ampio della parola; e però essi tutti stanno al servizio del medesimo Signore. Luca, che fra tutti loro è l’unico gentile e un laico dell’accademia, è quasi un simbolo di quella verità, che in Cristo « non vale più pagano o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o scita, schiavo o libero. No! Cristo è tutto e in tutti ». Per poter scrivere del caro Luca come conviene, bisognerebbe possedere la pienezza: e il colore della sua penna. Purtroppo le notizie, che intorno a lui ci fornisce direttamente la Santa Scrittura, sono molto scarse: tre brevi note nelle lettere di Paolo son tutto. La tradizione ecclesiastica più antica pure sa dire molto poco oltre a quello, che conosciamo dagli scritti del Nuovo Testamento. Ma la opera letteraria di Luca, e cioè il terzo vangelo e gli Atti degli Apostoli in quelle, che son dette « Sezioni-Noi », ci rivela chiaramente il suo autore, anche se indirettamente; come scrisse, così fu, giacché nell’opera d’un uomo risplende la sua personalità.

L’ELLENISTA

Il Prologo antimarcionista del vangelo di Luca, scritto nel secondo secolo, ci informa sommariamente della vita dell’autore: «Luca, un siro di Antiochia, di professione medico, discepolo degli Apostoli, più tardi seguì Paolo sino alla sua confessione (morte). Servì senza biasimo il Signore, non prese mai moglie né ebbe figli. Morì all’età di 84 anni in Beozia, pieno di Spirito Santo ». Fa pensare alla sua origine non giudaica la stessa sua patria, l’importante città di Antiochia; ma Paolo lo conferma esplicitamente, perché nella lettera ai Colossesi egli fa distinzione fra i suoi collaboratori giudeocristiani ed etnicocristiani e annovera Luca fra questi ultimi: « Vi salutano Aristarco e Marco… inoltre Gesù dal soprannome di Giusto. Sono gli unici fra quelli della circoncisione, che come cooperatori nel regno di Dio mi sono stati di conforto. Vi saluta il vostro compatriota Epafra… Vi saluta Luca, il medico amato, e Dema ». Da questo testo conosciamo che Luca non ricevette la circoncisione nemmeno più tardi; è vero che Girolamo lo dice un proselito, e cioè un pagano passato al giudaismo; però si fa distinzione fra « proseliti della giustizia », che si sottomettevano a tutte le esigenze della Legge, e i « proseliti della porta », i quali, standosene per così dire solamente alle porte d’Israele, professavano la fede pura in un Dio unico e osservavano il sabbato e le prescrizioni riguardanti i cibi. – Luca alle porte! Il paganesimo, con le sue favole vergognose intorno agli dei, con le sue tenebre spirituali e con l’imbarbarimento morale, l’aveva spinto alla ricerca religiosa sino a raggiungere le sante soglie d’Israele; qui però s’arrestò e non entrò nel giudaismo, perché tutto quell’apparato esterno e l’arrogante alterigia giudaica dovettero sorprenderlo. Posto così fra paganesimo e giudaismo, anelava penosamente a chi lo liberasse dalla sua intima meschinità e nell’oscurità opprimente del suo spirito sospirava a una grande luce; quando vediamo ch’egli, unico fra i quattro Evangelisti, prende nota della parola detta dal vecchio Simeone intorno al bambino Gesù: « I miei occhi han visto la salute, che Tu hai preparato dinanzi a tutte le genti, per i pagani una luce d’illuminazione », possiamo sentirvi a buon diritto la gioiosa risonanza nell’anima dello stesso Luca. Egli prese nota pure della parabola del grande convito, al quale furono chiamati « i poveri, gli storpi, i ciechi e i paralitici della città », persino anzi gli uomini delle « strade della campagna e delle siepi » ed anche lui era seduto sull’orlo della via qual mendicante dello spirito; seppe quindi apprezzare tanto più profondamente la chiamata a Cristo. Girolamo e dopo di lui Sedulio Scoto danno una interpretazione molto significativa del nome di Luca, forma abbreviata di Lucano: il nome dev’essere di origine eolica, dal dialetto greco cioè dello stesso nome, e significare lo stesso che « alzarsi », «elevare se stesso », « perchè Luca, con l’assistenza della grazia, ha innalzato se stesso dal vizio del paganesimo alla luminosa altezza della cristiana verità e virtù ». Elevante se stesso e insieme elevato dalla grazia … il doppio segreto d’ogni cristiana vocazione. – La professione di medico, che esercitò più tardi, presuppone che Luca nei suoi giovani anni abbia consacrato un periodo assai lungo allo studio. In un antico discorso commemorativo, tenuto nel giorno della sua festa, si dice ch’egli sino dall’infanzia fu istruito nel miglior modo nella lingua siriaca ed ebraica; da giovanetto si segnalò per tanto progresso nella grammatica, retorica, poesia e filosofia da non esser secondo a nessuno dei suoi condiscepoli; apprese poi la medicina nell’Ellade e in Egitto. Ce lo raffiguriamo quindi con piacere giovane studente, disinvolto ed esemplare, che nobile e desioso si muove nel viavai delle città universitarie, con l’occhio fisso allo scopo sublime, che il suo Vangelo ci rivela ancor oggi, di soccorrere l’umanità sofferente. Ad Atene, nella città studentesca della Grecia ristette forse, immergendosi in profonda riflessione, dinanzi all’altare del « dio ignoto », del quale alcuni decenni più tardi avrebbe scritto negli Atti degli Apostoli?. Particolarmente celebri per la formazione medica erano le scuole superiori dell’Egitto, quali quella di Alessandria e soprattutto di Eliopoli e Sais, come pure quelle di Coo e Gnido; il tirocinio però per la specializzazione nell’arte medica veniva compiuto sotto la guida dei medici, che esercitavano già la professione e s’erano stabiliti nei templi di Esculapio. – È probabile che Luca abbia studiato per qualche tempo anche a Tarso, che era tanto vicina alla sua città di Antiochia e quivi forse mosse incontro per la prima volta al suo destino e al suo Maestro Paolo. Terminata la sua formazione, prima di dar inizio alla sua arte, anch’egli emise il nobile giuramento di Ippocrate, di trattare cioè schiavi e liberi non altrimenti che come liberi, d’aver cura del frutto non ancor nato del ventre, di badare alla dieta e di non esercitare la professione per vile sete di guadagno; e a testimonio del suo giuramento chiamò Apollo, mentre il vero ed altissimo Iddio vedeva quanta serietà il giovane studente metteva nel giurare. Sappiamo che nell’antichità i medici erano spesso degli schiavi messi in libertà; quindi ci fu chi pensò a quest’umile origine anche per Luca e nell’« eccellentissimo Teofilo », cui egli dedicò il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli, scoprì il suo antico padrone; ma questa supposizione manca d’ogni fondamento sia intrinseco che estrinseco ai due libri. – La formazione scientifica di Luca si rivela chiara nei suoi scritti. Marco nei termini e nello stile è arruffato, come un giovane indomito; Giovanni è dimesso e cauto, come uno scolaro prudente, che è alle prese con la lingua; Luca invece scrisse il suo Vangelo in un greco scorrevole, terso e bello, sebbene nella lingua così detta «koiné »; egli ha a sua disposizione un vocabolario considerevolmente più ricco degli altri scrittori neotestamentari e 373 termini non s’incontrano che presso di lui; le sue proposizioni sono eleganti, i suoi periodi costruiti ingegnosamente, il suo prologo è lodato come « l’incanto del competente in filologia »; quando prende le notizie da Marco per inserirle nel suo vangelo, le stilizza e le distribuisce convenientemente, proprio come fa la mano d’una buona mamma col suo figliolo irrequieto. Al nostro Evangelista, infatti, stava a cuore non di annunziare il lieto messaggio semplicemente, ma di annunziarlo in bella maniera; come Maria, con la cooperazione dello Spirito Santo, ha intessuto alla persona del Verbo di Dio col suo purissimo sangue non un corpo umano qualunque, ma un corpo saturo di nobiltà e grazia — « Beato il ventre che T”ha portato! » —, in modo analogo Luca ha procurato alla Parola di Dio una splendida veste linguistica; poiché la Parola di Dio è degna d’ogni diligenza; tutti le devono offrire le espressioni più stupende, di cui sono capaci. A un mondo viziato dalla cultura e dalla letteratura Luca s’adoperò per accostare la stessa verità religiosa in una forma accurata; e quale prezioso contributo poté egli dare in questo modo al Vangelo, perché colto! Lo potrebbe e lo dovrebbe dare anche oggi ogni persona colta! – Luca però apportò al Cristianesimo un vantaggio, che va anche al di là di una delicata spiritualità soltanto; egli è come l’incarnazione dell’umanità nel senso dell’espressione del poeta: « L’uomo sia pietoso, nobile e buono »; non abbiamo certamente a questo riguardo nessuna testimonianza esplicita, ma di nuovo bastano gli scritti a rivelarci pure la nobiltà, la delicatezza e l’amabilità della persona del loro autore. Quando la cosa può andare senza pregiudizio della fedeltà storica, egli mitiga o tace espressioni, che avrebbero potuto ferire i suoi lettori etnicocristiani — « Non è giusto prendere il pane ai figli (del popolo eletto) e gettarlo ai cagnolini (i pagani) » ! —; omette dei conflitti e getta un ponte fra le parti in contrasto. Luca non è ironico, ma irenico, conciliativo, discreto, riservato, non si lascia mai sfuggire di mano il temperamento, ritiene per se stesso le cose più intime; spesso viene spontaneo un confronto con la musica di Mozart. In stridente contrasto con la sua indole educata, come evangelista gli è stato assegnato per simbolo un toro o almeno un bue, perché nel primo capitolo del suo Vangelo scrive del culto sacrificale del Vecchio Testamento; ma questo toro accanto a lui disturba veramente; si deve infatti ad esso se proprio al nobile ellenista ed evangelista è toccato il patrocinio dei macellai e, nelle Fiandre, persino dei legatori di libri, che confezionano anche legature di vacchetta! Ma non è possibile scoprire nessun rapporto fra questo simbolo curioso e l’Evangelista stesso, come invece fra l’Angelo e Matteo, il leone e Marco, l’aquila e Giovanni, a meno che non dicessimo che Luca, come Francesco al lupo feroce, può comunicare mansuetudine e amabilità anche a un toro. Non abbiamo indicazioni sufficienti per dire con certezza quando e dove la sua nobile e benigna figura, che offriva alla grazia un terreno così felice, si sia incontrata col Cristianesimo; secondo qualche tradizione, egli sarebbe stato uno dei settanta discepoli di Gesù, dei quali di fatto solo lui ci informa nel suo vangelo; altri volle ravvisare l’Evangelista in uno dei discepoli di Emmaus e precisamente in quello, di cui egli non fa il nome, quando ne descrive a tinte così vivaci il viaggio pasquale. A queste ipotesi però, per quanto rimontino ad epoche antiche, si oppone la prefazione stessa del suo Vangelo; in essa si distingue lui stesso dai « primi testi oculari e ministri della Parola »; se fosse appartenuto al ristretto gruppo dei discepoli di Gesù, sarebbe stato poi esonerato dalla fatica, per usare le sue stesse parole, di « seguire con diligenza gli avvenimenti sin dai primi loro inizi »; e il Frammento Muratoriano conferma espressamente che Luca « stesso non ha visto il Signore nella carne ». La sua patria però, Antiochia di Siria, ci permette di rispondere alla proposta questione con sicurezza sufficiente. Antiochia era il centro del Cristianesimo fra i gentili, e Luca, negli Atti degli Apostoli, si mostra ottimamente informato della prima comunità etnicocristiana, che fioriva nella città dei suoi padri; egli stesso quindi dovette vedere i banditori della nuova fede, dispersi sino ad Antiochia dalla persecuzione di Gerusalemme, aspersi e benedetti col sangue di Stefano; vide quell’uomo ragguardevole ed esimio, ch’era Barnaba, e il profondo pensatore Saulo di Tarso; s’accorse pure del numero crescente dei fedeli, che si convertivano al Signore. A quel modo che Marco crebbe, per dir così, nella culla della chiesa giudeocristiana di Gerusalemme, così Luca venne a trovarsi fra gli inizi della chiesa etnicocristiana di Antiochia; non poteva non avvenire che il giovane medico, serio e ricercatore di Dio, si sentisse allettato dalla predicazione del Vangelo sempre più fortemente ed « elevando sè ed elevato » dalla grazia, facesse il gran passo verso « la salute e la luce per l’illuminazione delle genti». Il testo occidentale degli Atti degli Apostoli ha una delle così dette « Sezioni-Noi » sin dal capitolo II, 27: « Mentre noi eravamo radunati, s’alzò Agabo e predisse una grande carestia ». Noi! Luca, che riferisce questa notizia, con quel « noi» vi include se stesso; faceva dunque parte della comunità cristiana di Antiochia già dall’anno 41-42, purché, com’è evidente, si supponga certa questa lezione variante, che risale al secondo secolo e probabilmente è un’estensione degna di fede del testo canonico. L’ellenista entrò nel Vangelo, e fu una benedizione per lui e per il Vangelo; giacché ogni persona colta è in grado di prestare utilissimi servigi al lieto messaggio e, coltivando la propria natura, prepara e facilita la vita al lavorio della grazia in se stessa; il Vangelo però dona ancor molto di più all’uomo e la soprannatura alla natura, dona il compimento, senza il quale anche la natura più nobile resta sempre un tronco soltanto, anelante alla corona, dona inoltre un fine, che per lo più e forse solo compensa la vita.

IL COLLABORATORE

Molti Padri e scrittori della Chiesa antica, da Ireneo in poi, ci assicurano con sorprendente decisione che Luca fu compagno e discepolo degli Apostoli; lo storico ecclesiastico Eusebio sottolinea con forza ch’egli « ebbe relazioni con tutti gli Apostoli, quanto mai premuroso ». E in realtà ad Antiochia, sua città natale, porta d’entrata e di uscita per le missioni fra gli etnicocristiani — Luca alle porte —, poté far conoscenza con parecchi di quei Principi di Cristo e custodire molte parole, che allora caddero dalle labbra di quei Grandi, per i libri, che avrebbe scritto più tardi. Per servire il Vangelo, dovette essere ben contento di stare a disposizione di quegli uomini, che si trovavano impacciati nel tramestio del gran mondo; e i semplici pescatori del lago di Galilea dovettero ben rallegrarsi che questo medico giovane e simpatico, questo caro fratello Luca portasse, in vece loro, il Vangelo negli ambienti a loro inaccessibili. Ma un Apostolo posò il suo occhio singolarmente perspicace su di lui e ne intravvide tutta l’importanza per il Vangelo; e fu Paolo, che nella breve lettera a Filemone ne ricorda il nome fra i suoi « collaboratori ». Egli dovette sentirsi attratto a Luca per vari motivi. Essendo colto, aveva in lui un compagno della sua stessa elevatezza spirituale; con lui poteva trattare di non poche questioni, che non ottenevano nessuna risonanza nell’animo degli Apostoli, una volta semplici pescatori e contadini. Come etnicocristiano, Luca era insieme un miracolo ambulante della grazia, un’apologia vivente della tesi fondamentale di Paolo: «Il Vangelo è una virtù di Dio per la salvezza d’ognuno, che crede, anche per i gentili ». E infine Paolo, ardente di passione come un vulcano, andava cercando nelle profondità del suo spirito, forse inconscio a se stesso, un compenso e un completamento, che riscontrava nella bella armonia della personalità di Luca; quale vantaggio non fu per lui avere nel discepolo un confidente perspicace e delicato insieme, quando il cuore, come un mare agitato, gli tumultuava in petto per le tante sollecitudini e per gli intricati problemi; in quei momenti Luca avanzava forse una domanda prudente, suggeriva sommessamente una proposta e così si delineava la via da prendere. Dal canto suo, il discepolo guardava stupito al gigante dello spirito, ch’era il suo maestro, e quanto abbia profittato di lui per arricchirsene, lo fanno intendere bene i suoi scritti anche oggi; sono saturi di idee paoline, quali l’universalità della salvezza, l’impotenza delle forze naturali, la misericordia della grazia; non quasi queste concezioni s’incontrino soltanto in Paolo; esse appartengono al patrimonio comune delle idee del Nuovo Testamento; l’Apostolo delle genti però vi mette l’accento e nel suo discepolo Luca riecheggiano vibrate e belle in modo tutto particolare; questi anzi si è così acclimatato con la vita del suo maestro, che si può dire che parli con le parole di lui — sono state segnalate 84 espressioni esclusive dei due — e di quando in quando trapianti nel suo Vangelo dei passi della predicazione paolina parola per parola. I rapporti dunque fra Luca e Paolo non furono quelli d’un impiegato o d’un suddito col suo superiore; fra 1’Apostolo e il suo « collaboratore » alitò il soffio caldo dell’amicizia; tutti e due erano convertiti, benché l’uno fosse giunto a Cristo in modo diverso dall’altro: Paolo abbattuto dalla folgore e sotto il soffio della bufera, Luca invece nel soave spirar del vento. Ma quale vantaggio per il Vangelo, che Paolo e Luca, la tempesta e lo spirar soave del vento, vadano insieme! Il primo testo degli Atti degli Apostoli, che ci presenta, l’uno a fianco dell’altro, Luca e Paolo, l’abbiamo nella relazione del secondo viaggio apostolico: « Essi (Paolo, Sila e Timoteo) attraversarono la Frigia e la regione della Galazia… Andarono verso la Misia e tentavano di raggiungere la Bitinia… Passarono innanzi alla Misia e discesero a Troade. Nella notte Paolo ebbe una visione. Dopo questa visione, noi cercammo subito d’andare in Macedonia ». Qui comincia la prima delle tre « Sezioni-noi », che son di disuguale lunghezza; Luca, l’autore degli Atti degli Apostoli, passa qui improvvisamente dal pronome « essi » di terza persona plurale al pronome di prima persona « noi », indicando così chiaramente, sebbene discretamente, ch’egli stesso, l’autore del libro, s’era trovato presente ai fatti, che riferisce nelle « Sezioni-noi »; questa è l’interpretazione, che a buon diritto fu data sin dai tempi di Ireneo di questa mutazione curiosa nel racconto degli Atti. – Luca probabilmente lavorava a Troade, importante città del Mare Egeo fornita di porto, in qualità di medico, e forse medico di nave, sino da quando aveva lasciato Antiochia; ci induce a pensarlo la sorprendente perizia in materia di navigazione e di linee di navigazione, ch’egli dimostra negli Atti degli Apostoli; adesso però si faceva sentire la chiamata del Signore a farsi missionario. Insieme con Paolo, che conosceva bene già da quando era ad Antiochia, verso gli anni 50-51 compie il memorabile viaggio a Filippi, su suolo europeo. Tutti e due, Luca e Filippi, il missionario e la missione, erano delle primizie. Anch’egli a Filippi abitò presso Lidia, la donna timorata di Dio; con lo sguardo scrutatore del medico, constatò la guarigione della fanciulla ossessa, medicò certamente anche le piaghe doloranti, che Paolo aveva riportate dai « molti colpi » della flagellazione patita a Filippi. Da questo momento Luca scompare dagli Atti degli Apostoli per una durata di cinque, sei anni; le « Sezioni-noi » s’interrompono con la partenza di Paolo da Filippi per Tessalonica; egli dunque non fu col maestro ad Atene, non a Corinto, non a Efeso; ricompare direttamente nel racconto solo quando, dopo il terzo viaggio apostolico, verso gli anni 57-58, l’Apostolo si mette in viaggio per ritornare a Gerusalemme: « Dopo i giorni dei pani azzimi, partimmo da Filippi ». Dove fu Luca durante il lungo intervallo? Leggiamo nella seconda lettera ai Corinti una nota, che forse può portar luce sulla nostra questione. Nell’estate dell’anno 57 Paolo inviò questa lettera a Corinto per mano del suo discepolo Tito, cui diede per compagno un altro, del quale tesse il seguente elogio: « Con Tito vi mandiamo il fratello, che viene lodato presso tutte le comunità per la predicazione del Vangelo. Egli inoltre è stato nominato dalle comunità a nostro compagno di viaggio per quest’opera di carità », la colletta cioè delle comunità etnicocristiane per soccorrere la comunità madre di Gerusalemme, che versava in povertà. Già Origene riteneva per certo che sotto il nome di «fratello» qui si doveva intendere non altri da Luca, e la stessa sentenza difendono in vari luoghi anche il Grisostomo e Girolamo. Ora questa notizia di Paolo illumina la vita nascosta dell’Evangelista durante gli anni 51-57. L’Apostolo, partendo nell’anno 51 da Filippi, lo lasciò in quella città, ch’era la sua prediletta; Filippi era degna di Luca e Luca, il medico amato, era degno di Filippi. Nei cinque o sei anni, che seguirono e di cui nulla è riferito, egli vi esplicò un’attività così meravigliosa, che la sua lode era sulla bocca di tutti, le comunità anzi della Macedonia e dell’Acaia lo elessero a loro uomo di fiducia per la colletta. Nel ritorno da Corinto, Paolo volle rendere a lui e alla sua comunità l’onore di celebrare la festa di Pasqua a Filippi. Luca, il fratello, cui viene tributata lode da tutte le comunità! Questa stupenda parola, che Paolo consegnò alla Sacra Scrittura, ci fa l’impressione d’una canonizzazione di Luca mentr’era ancora in vita. Da questo punto, negli Atti dal capitolo 20, 7, le notizie che vi leggiamo sono come un diario: « Noi li raggiungemmo a Troade… facemmo vela verso Asso… Noi toccammo Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto… Nella stessa direzione venimmo a Coo e il giorno seguente a Rodi e di lì a Patara… Dirigemmo il timone verso la Siria e arrivammo a Tiro… da Tiro pervenimmo a Tolemaide… il giorno dopo proseguimmo il viaggio per Cesarea… Ci disponemmo per la partenza e ascendemmo a Gerusalemme ». Sempre la prima persona plurale! Fedele, umile, rispettoso, Luca seguì il suo grande maestro Paolo per tutte le vie e in tutte le tempeste, anche durante la crudele sommossa di Gerusalemme, nella quale l’Apostolo quasi quasi periva; lo seguì sino alla soglia del carcere di Cesarea e anzi anche oltre la soglia, poiché il procuratore Felice « aveva dato l’ordine al centurione di non impedire a nessuno dei compagni di Paolo d’essere ai suoi servizi ». Chissà quanto spesso Luca sarà entrato e uscito dal carcere di Paolo! Gli portava le notizie liete o tristi delle varie comunità, gli procurava delle medicine e gli diceva certamente anche non poche parole buone, che all’oppresso maestro facevano più bene del balsamo. – Mentre in questi anni 58-60 la fedeltà a Paolo lo teneva per così dire prigioniero anche lui, fermo e inattivo, non avrà fatto null’altro? È comune sentenza fra i Cattolici che la composizione del Vangelo di Luca abbia avuto luogo negli anni 59-63; ora questa sentenza trova nella vita di Luca una sorprendente spiegazione e conferma, Egli infatti proprio in questi anni soggiornava in Palestina e durante i lunghi mesi della prigionia di Paolo ebbe abbastanza comodità e occasione di informarsi degli avvenimenti evangelici presso i testi oculari e auricolari e di renderne nota. Strano che il più amabile dei Vangeli debba la sua origine a una prigionia! Quanto può essere fecondo un carcere! – Luca fu pronto sul posto, quando Paolo fu trasferito al carcere di Roma: « Quando fu stabilita la partenza per l’Italia… noi montammo su d’una nave adramitica, che doveva costeggiare i porti asiatici ». Noi! Egli accompagnò il suo maestro sulla via della croce, quasi come Giovanni aveva accompagnato Gesù. Anch’egli si trovò con gli altri in quella raccapricciante tempesta, che descrive negli Atti. Durante i due anni della prigionia romana di Paolo, utilizzò nuovamente il tempo prezioso per la stesura di scritti sacri; terminò forse in questo tempo la composizione del Vangelo e mise mano al suo secondo libro, gli Atti degli Apostoli; l’improvvisa conclusione di questi fa pensare che egli non si sia fermato a Roma tutt’interi i due anni, ma se ne sia andato prima ancora della liberazione del maestro, della quale non scrive sillaba; può darsi che Paolo stesso l’avesse allontanato da sé per rinviarlo, come Marco e Timoteo, ai campi, ch’erano rimasti orfani: « Nella mia prima difesa nessuno mi ha assistito », scriverà più tardi l’Apostolo stesso; il Vangelo infatti gli stava più a cuore che la sua stessa persona. Un’antica tradizione romana del secondo secolo afferma che Luca non avrebbe accompagnato Paolo in Spagna; d’altra parte fa spesso capolino la notizia che egli abbia scritto il suo Vangelo nell’Acaia; potremmo forse concluderne negli anni 63-65 egli esercitava il suo ministero di nuovo in Grecia; il suo pensiero però volava e si fermava frequentemente in Paolo. Questi, triste e però confortato, scrive dalla sua seconda prigionia di Roma: « Solo Luca è ancora presso di me ». Se nella lontana e pagana Roma, nelle ultime ore penose gli sta a fianco Luca, non è del tutto solo, ché nel discepolo diletto si vede intorno la patria, la mamma, un fratello, un’anima. Gli « Atti di Paolo », della metà del secondo secolo, riferiscono che Luca era presente anche nel luogo del supplizio; fu dunque così fedele da accompagnare Paolo, padre suo e suo amico, sino alle porte dell’eternità. Luca alle porte! E l’Apostolo, che tanto spesso aveva beneficiato nel corpo e nello spirito della presenza del discepolo, posò sulle sue spalle il capo stanco, che tosto doveva cadere sotto il colpo della spada per dargli l’ultimo addio, e con voce flebile, affettuosa e riconoscente gli ripeté ancora una volta la parola, con la quale lo ha eternato nella Scrittura: « Luca! Tanto amato! Medico! ».

IL MEDICO

Fu bene che Paolo avesse accanto a sé per compagno un medico; forse, dopo che a Dio, noi dobbiamo a Luca, se la vita preziosa dell’Apostolo dei popoli della terra fu conservata così a lungo; se gli fossero mancate le sollecitudini e le cure di Luca, probabilmente sarebbe venuto meno prima sotto il peso delle malattie, degli strapazzi e dei martiri subiti. Ma, quando il maestro progettava dei piani troppo arditi, il discepolo gli si opponeva supplicando; quando minacciavano gli assalti febbrili ormai cronici, il medico conosceva l’erba e la pozione adatte; si sedeva sul giaciglio dell’Apostolo estenuato in carcere, ne ascoltava il polso, ne osservava l’inspirazione e l’espirazione e, con l’accoramento che si rifletteva nel volto, prescriveva di cambiare medicina; il suo amore guarì pure le ferite, che l’odio aveva inferto al caro maestro. Siano rese grazie al medico Luca e a tutti i buoni medici, che si danno pensiero della vita, dono prezioso di Dio! Gli Atti degli Apostoli, specialmente riferendoci il soggiorno a Malta, ci fanno intendere che Luca funse da medico anche nei viaggi apostolici, e certamente esercitò la sua arte a Roma, dove si trattenne per quasi due anni; forse molti visitarono l’abitazione, che Paolo aveva presa a pigione, non spintivi da desideri spirituali, ma perché era possibile incontrarvi anche Luca, che poteva curare i loro acciacchi fisici, e così finivano per risanare nel corpo e nell’anima, come il paralitico guarito e assolto del Vangelo. La via infatti all’anima passa per il corpo e spesso per il corpo ammalato, che per la grazia è come una porta aperta. Vi sono delle immagini antiche, che rappresentano Luca con la borsa delle medicine: medico ed Evangelista! che accoppiamento significativo! Il medico prepara la via al Vangelo e il Vangelo è per molti il migliore dei medici. Luca è una bella immagine di nostro Signore Gesù Cristo, perché anch’Egli non si limitò ad annunziare la Parola, ma s’aggirò elargendo benefici; sì, per mezzo di Cristo deve trovare redenzione fin da quaggiù tutto l’uomo, non solo l’anima, ma anche il corpo per quanto è possibile. – Luca ha eretto a se stesso come medico un monumento perenne d’inesauribile benedizione, scrivendo il Vangelo; questo suo libro avrà sempre una parola tutta speciale per l’umanità ammalata, perché l’Evangelista dà in esso speciale rilievo alla compassione del Signore per le miserie umane. Matteo tratteggia Gesù come Messia, Marco come Figlio di Dio, Luca come Redentore; Gesù, il Salvatore del mondo: ecco il tema del Vangelo di Luca. La professione medica dell’autore traspare da molte espressioni e descrizioni; a quel modo che il pubblicano Matteo scrive più frequentemente degli altri di denaro e di beni, e il pescatore Giovanni scrive dell’acqua e delle nubi, così Luca nel suo Vangelo riferisce più spesso degli altri, e di loro più preciso, le guarigioni. Un’indagine accurata ha rilevato nei due libri di Luca non meno di 400 termini tecnici della medicina. Egli, ad esempio, non scrive semplicemente, come Marco o Matteo, della « febbre », ma della « grande febbre » in opposizione alla « piccola febbre », secondo la distinzione in uso fra i medici dell’epoca. Il lebbroso, che Gesù guarì, non aveva semplicemente « la lebbra », era « coperto di lebbra », il che accenna a un grado progredito della sua malattia. La mano inaridita e l’orecchio tagliato a Malco non erano una mano e un orecchio qualunque, ma « la mano destra », « l’orecchio destro », come ci fa notare, contro Marco, il nostro medico, abituato all’osservazione attenta. Egli fa pure sapere la durata esatta della malattia: « La donna del tutto ricurva, che non poteva in nessun modo drizzarsi », soffriva di questa lenta malattia già da « diciotto anni », sì che una guarigione, umanamente parlando, era esclusa. Il paralitico, che Pietro guarì presso la porta Bella, e quello guarito da Paolo a Listri erano ambedue paralitici « dal seno materno » , e solo questa precisazione mette il miracolo nella sua giusta luce. Questa esattezza in campo medico ci fa già pensare alla genuinità del Vangelo di Luca; e a questo riguardo non possiamo non scorgere una speciale disposizione della Provvidenza nel fatto che proprio un medico abbia dovuto riferire e descrivere i miracoli di Gesù e dei suoi Apostoli; il Vangelo di Luca… è il primo ufficio medico di controllo dei miracoli! Deliziosa sopra tutte è la differenza fra Marco e Luca nel racconto della guarigione dell’emorroissa; il primo, senza peli sulla lingua, narra: « Era ivi una donna, che soffriva di perdite di sangue già da dodici anni. Aveva molto patito da parte di molti medici e aveva dato fondo a tutto il suo patrimonio senza risentirne nessun beneficio, ma piuttosto era peggiorata. Quando udì Gesù… ». Luca mitiga quest’ultima osservazione poco favorevole ai medici, scrivendo: « Era ivi una donna, che soffriva di perdite di sangue già da dodici anni. Aveva speso l’intero suo patrimonio in medici, senza che nessuno l’avesse potuta guarire »; dipendeva cioè dalla malattia, non dal medico ch’ella fosse inguaribile; l’autore di questo tratto di Vangelo salva tacitamente l’onore dell’arte medica, e chi ha già goduto dei benefici del medico, non avrà difficoltà a dargli ragione. Ma la professione dell’Evangelista s’è impressa molto più profondamente, che non in simili espressioni, nell’intera sua opera letteraria. Il pensiero fondamentale del suo Vangelo è soccorrere e sanare; egli seppe e volle trascegliere dalla vita di Gesù quegli episodi e quelle sentenze, che asciugano le lacrime, attutiscono i dolori, creano la fiducia, apportano la salute e la guarigione. Luca e Luca soltanto fra gli Evangelisti narra del mendico Lazzaro, cui i cani lambivano le ulcere e che adesso si allieta eternamente nel seno di Abramo; del pubblicano peccatore, al quale Iddio usa benignità e misericordia; della madre di Naim, che piangeva inconsolabile e alla quale il Signore rivolse la confortatrice parola: « Non piangere »; del ladrone sulla croce, cui Gesù promise il paradiso per quello stesso giorno. – Oh, come infonde consolazione, quanto incoraggia e tranquillizza l’amabile Vangelo del medico Luca! D’ineffabile bellezza è la trilogia della divina misericordia, ch’egli ci ha donato nel capitolo decimoquinto — meriterebbe una cornice d’oro e di lacrime! —, che ben a ragione fu detto « il cuore del Vangelo », nel quale si legge quella storia, che conosciamo ma che è sempre nuova, della dramma perduta, della pecora smarrita e del figlio prodigo: « Il figlio disse: “Padre, io ho peccato”; e il padre rispose: “Portate subito la veste migliore e un anello per la mano e i calzari per i piedi. Banchettiamo e rallegriamoci! Poiché questo mio figlio era morto e vive di nuovo, era perduto ed è stato ritrovato” ». « In Cielo vi sarà gioia più grande per un solo peccatore, che si converte, che non per novantanove giusti, che non hanno bisogno di convertirsi ». Nella parabola del pietoso samaritano, che versa olio e vino sulle ferite, Luca ha tratteggiato se stesso e ha insieme regalato ai samaritani di tutti i tempi nome e onore. Così il medico Luca ci rende familiari dell’evangelista Luca; ma di lui in quanto evangelista resta ancora da scrivere qualche cosa in particolare.

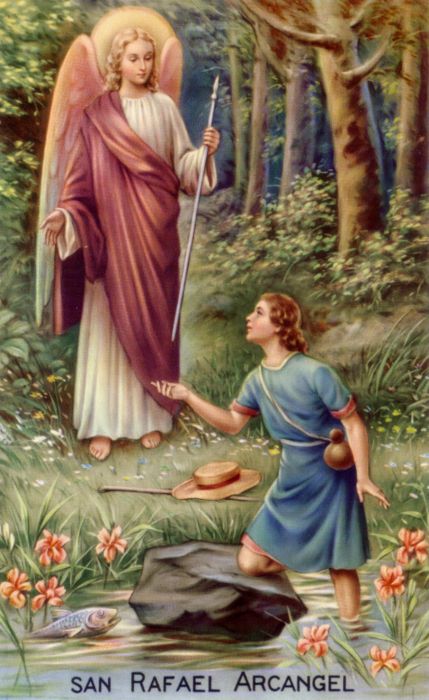

L’EVANGELISTA

« Molti hanno già intrapreso a riferire quello, che è avvenuto fra noi e che adesso ha raggiunto un certo compimento. Nel far questo si sono attenuti alle tradizioni, che ci sono giunte da parte dei primi testi oculari e ministri della Parola. Così mi son deciso anch’io di far un’indagine accurata in tutti questi avvenimenti sin dai loro primi inizi e di stenderli in scritto per te, o nobile Teofilo, in ordinata concatenazione. Possa tu persuaderti della sicurezza di questi racconti, dei quali hai già avuto notizia ». Questo prologo, che Luca premette al suo Vangelo, ci permette di vedere quale sia il compito, il disegno e il fondamento del Santo Libro. Il compito: secondo l’uso letterario del tempo, esso è dedicato a un’alta personalità, « al nobilissimo — eccellentissimo — Teofilo », cui più tardi Luca dedicherà pure gli Atti degli Apostoli; non doveva però, come un talento sepolto, riposare fra le mani di Teofilo, ma per mezzo di lui, che forse godeva di grande ascendente ed era facoltoso, doveva essere reso noto e diffuso. Luca in Teofilo e per mezzo di lui volle far dono del lieto messaggio all’intero mondo etnicocristiano, conquistato dal maestro Paolo; il suo Vangelo quindi ha un’impronta diversa da quella del Vangelo di Matteo, che fu scritto per i giudeocristiani; tenendo conto della condizione dei suoi lettori etnicocristiani, egli tralascia la sofistica e da casistica dei Farisei e le polemiche del Signore; la scena sacra nel terzo Vangelo è dominata non dalla casistica, ma dalla carità, dall’amore, non dalla Legge! Questa differenza fra il primo e il terzo Evangelista balza manifesta specialmente a un confronto delle loro due redazioni del discorso sul monte: Luca VI, 17-49; Matteo V. 6. 7. – Le comunità paoline erano certamente composte anche di giudeocristiani; e il Vangelo di Luca ne tiene conto; non è quindi come il vangelo di Marco, che ha scritto esclusivamente per gli etnicocristiani; ma anche di fronte ai giudeocristiani: Luca resta… Luca, il tipo benigno e pieno d’attenzioni, il medico, che procura di far meno male ch’è possibile; Matteo e Giovanni ci hanno trasmesso delle parole di Gesù molto più dure dell’etnicocristiano Luca nei riguardi del loro popolo, che aveva ripudiato il proprio Messia; questi invece, se trova qualche fatto a favore di Israele, l’accoglie subito nel suo Vangelo. Così Cristo è la gloria e la redenzione (specialmente) del popolo d’Israele; Luca, e non Matteo né Giovanni, ha raccolto pure le lacrime e il lamento di Gesù su Gerusalemme: « Se anche tu conoscessi quello che serve alla tua pace!… ». « Non piangete su di Me, ma piangete sopra di voi e i vostri figli! ». Quale vasta risonanza trovò la bontà del Signore nel buon Luca! – Il disegno del terzo Vangelo è storico-cronologico; l’Evangelista incornicia gli avvenimenti della nostra salute nel contesto della storia universale; e questo è quanto mai prezioso. La vita di Gesù non si svolse in un’epoca lontana lontana, avviticchiata da miti e da favole, e neppure in un’illusoria luce crepuscolare di poesia e verità; no, essa si svolse nella chiara luce meridiana della storia: « Nei giorni di Erode, re della Giudea… Nei giorni dell’imperatore Augusto… Nell’anno decimoquinto del governo dell’imperatore Tiberio, quando Ponzio Pilato era procuratore della Giudea ». Anche nel riferire le singole notizie Luca si attiene, per quanto gli è possibile, all’« ordine », vale a dire al corso cronologico dei fatti; non possiamo però aspettarci che il suo Vangelo sia un racconto della vita del Signore al modo d’un diario; dov’egli non può indicare il luogo storico delle parole e delle opere riferite, si serve delle espressioni generiche: « Un giorno Gesù insegnava… »; spesse volte unisce l’ordine cronologico con quello oggettivo, come, ad esempio, nella biografia del Battista, quando d’un tratto racconta le opere di lui sino all’imprigionamento. Il terzo Vangelo quindi, per questo suo disegno, è articolato in modo chiaro e trasparente: precede, come un coro d’Angeli, la storia dell’infanzia di Gesù: 1, 1-2, 52; quanto al ministero pubblico del Signore, l’Evangelista, deflettendo un po’ da Matteo e da Marco, lo divide in tre grandi sezioni: il ministero galilaico: III, 1-9, 59; la « relazione dei viaggi », detta pure la « grande inserzione », fatta da Luca nel materiale evangelico di Marco: IX, 51-19, 28; la conclusione a Gerusalemme: XIX, 29-24, 53. – Nel prologo Luca sottolinea specialmente il fondamento del suo Vangelo. È evidente che, come a colto ellenista, gli sta a cuore moltissimo assicurare, contro tutti i dubbi e le esitazioni, la certezza storica delle notizie non mai udite; e a questo riguardo è ammirabile la Provvidenza, perché s’è fatta garante della credibilità dei quattro Vangeli, valendosi dell’indole dei diversi Evangelisti, in un modo sempre nuovo: si servì dell’oggettività di Matteo per il primo, della fedeltà di Marco a Pietro per il secondo, della familiarità di Giovanni con Gesù per l’ultimo e dell’indagine di Luca per il terzo. Luca stesso ricorda fonti orali e scritte, cui si rifece nella stesura del suo libro; quella mano premurosa, che gli era propria anche come medico, vagliò ed esaminò pure scientificamente le fonti evangeliche. Poichè fu sollecito d’investigare la lieta novella sin dai suoi « primi inizi », non v’è dubbio che da Cesarea si portò lassù a Gerusalemme per far visita a Maria. Maria… Luca! Fu un’ora veramente grande quella, in cui egli, silenzioso quasi come l’Arcangelo Gabriele, entrò nella piccola stanza solitaria della Donna tanto benedetta. Maria cominciò a dire con semplicità e Luca la seguiva con venerazione, scrivendo sui suoi foglietti di papiro: «L’Angelo entrò e disse: “Ave, o Piena di grazia, il Signore è con te” ». L’Evangelista tese l’orecchio, per lui era come se suonassero le campane in tutto il mondo. E continuò a scrivere: « Magnificat — l’anima mia glorifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore », ed era così bello, ch’egli pregò Maria di cantargli ancora una volta quell’inno; ed Ella proseguì eseguendo, sommessamente, il cantico del sacerdote Zaccaria, il « Gloria in excelsis » degli Angeli nella Notte Santa, il cantico del sole del vecchio Simeone, cui risposero tripudiando centomila cori dell’avvenire. Sui due primi capitoli del vangelo di Luca è diffuso il profumo dei gigli e delle prime rose illibate; fu tanta la sua timida venerazione nel concepire questi primi messaggi per opera di Colei, che aveva concepito per opera di Spirito Santo, che non ebbe l’ardire di tradurli nel suo greco elegante; lasciò le parole così, come erano fiorite sulle labbra di Maria; ecco perché in questi due primi capitoli, a differenza del resto del Vangelo, echeggia spiccatamente la lingua aramaica: sono suoni della Mamma. Ave, Maria! – Lo storico della Chiesa Teodoro Lettore, del sesto secolo, ch’è anche detto Anagnoste, in un frammento della sua storia ecclesiastica, che si Conserva ancora, riferisce che l’imperatrice Eudossia da Gerusalemme inviò a Pulcheria l’immagine della Madre di Dio dipinta dall’evangelista Luca; Niceforo Callisto informa inoltre che si tratta dell’immagine di Maria, onorata nella bella chiesa « Segnavia », edificata da Pulcheria — «apò tòn hodegòn », donde anche il nome dell’immagine: « Hodegetria » —; aggiunge pure che Luca avrebbe dipinte molte altre immagini della Vergine non solo, ma anche di Pietro e Paolo e anzi di Cristo stesso; la leggenda poi finì per contare sino a seicento le immagini di Luca; sono per lo più d’origine bizantina e la più celebre di tutte è la dignitosa e cara immagine della Madonna della Neve. Non ci fa più meraviglia che l’Evangelista sia stato eletto a patrono — e con più diritto che non dai macellai! —, oltre che dai medici, anche dagli artisti. In realtà non è impossibile che il medico Luca fosse insieme anche pittore; quand’anche però tutto questo non fosse che una zara leggenda, è fuor di dubbio ch’egli nel suo Vangelo ha delineato un’immagine di Maria, che serve di tema e di modello per tutti gli artisti. Nei giorni lieti e in quelli di dolore, quest’immagine vo’ portar nel cuore. – Luca aveva conosciuto Barnaba già ad Antiochia; ora a Cesarea prese alloggio nella casa del diacono Filippo, che aveva evangelizzata la Samaria; a Gerusalemme s’incontrò con Giacomo e forse anche con altri Apostoli; a Roma dimorò probabilmente nel medesimo tempo di Pietro e sicuramente di Marco: da tutti questi « testimoni oculari e ministri della Parola » egli raccolse con assiduità e diligenza le notizie del Vangelo; esse però scorrevano a lui da cento altri rigagnoli, ed egli le esaminò e discusse con gli Apostoli. Paolo, il suo grande maestro, non era in grado di riferirgli molto intorno alla vita storica di Gesù, perché non aveva vissuto accanto a Lui; nondimeno Luca gli sottopose lo schema del suo Vangelo e le idee basilari. Possiamo notare nel suo Vangelo un chiaro influsso anche da parte di Giovanni. Luca… Giovanni! il terzo e il quarto Evangelista! È possibile che Luca abbia incontrato Giovanni già a Gerusalemme, ma può darsi che l’incontro sia avvenuto solo nei decenni seguenti a Efeso. Quando Giovanni cominciava a parlargli del Verbo di Dio, Luca congiungeva le mani commosso, e forse egli fu uno dei primi a pregare Giovanni di scrivere un Vangelo proprio e sublime; frattanto però gli tolse e anticipò, per così dire, nel proprio Vangelo non poche sentenze intorno allo Spirito Santo, a Maria e anche a Maria e a Marta di Betania e alle altre pie donne; quando Giovanni le lesse, se ne rallegrò, sorridendo. – Nel suo prologo Luca parla anche di « molti, i quali hanno già intrapreso a scrivere una relazione sui fatti». Tutte queste relazioni scritte non ebbero certamente l’approvazione dei ministri della Parola; il nostro Evangelista si attenne anzitutto al Vangelo scritto e approvato di Marco e forse anche a quello di Matteo; probabilmente ebbe a sua disposizione una terza fonte ancora, che oggi però noi non conosciamo. Del vangelo di Marco prese per il proprio 350 versetti, più dunque d’una metà dell’intero Vangelo; con Matteo concorda in 230 versetti e per lo più nei discorsi del Signore; nonostante però questo sfruttamento dei precedenti Vangeli, la maggior parte del terzo è patrimonio di Luca, proprio a lui solamente; mendicando per tutte le vie e per tutti i sentieri, ch’egli ebbe occasione di percorrere, instancabile, fedele e buono, seppe raccogliere e metter insieme un Vangelo, che fra i quattro canonici è il più ricco, il più esteso e il più caldo. Sì, il più esteso e il più caldo! Esteso quanto i mari, che l’Evangelista solcò, caldo e lieto quanto il primo accordo, ch’egli tocca: « Ecco, io vi annunzio il lieto messaggio! ». Lieto messaggio! Nel Vangelo di Luca il Salvatore del mondo allarga le sue braccia e le protende lontano lontano verso l’umanità, gettando un ponte fra tutti i contrasti nazionali, sociali e persino religiosi, stringendo nel suo Cuore giusti e peccatori, poveri e ricchi, giudei, samaritani e pagani. Oggi noi siamo più che mai frantumati in razze, classi, popoli e individui, non siamo più quasi un’umanità: Luca mostra il Cuore che tutti unisce; oggi vi sono anche molti derubati sull’orlo della via, molti figli di vedove morti, molti prodighi che intristiscono in terra straniera e nella disperazione: Luca addita il misericordioso Samaritano, che fascia ferite, asciuga lacrime e si rallegra per ogni prodigo che rincasa più che per novantanove giusti.

IL CRONISTA

Noi andiamo debitori a Luca anche d’un secondo libro: gli Atti degli Apostoli. Che cosa ci mancherebbe, se non avessimo gli Atti! Son l’unico libro, che ci ragguaglia intorno al primo e importante periodo del giovane Cristianesimo. Molto opportunamente gli Atti degli Apostoli vengono posti fra i santi Vangeli e le lettere apostoliche, poiché essi presentano la realizzazione e il primo coronamento del Vangelo, mentre le lettere apostoliche in parecchi tratti sono un riflesso degli Atti. Ci richiama all’intima connessione degli Atti col Vangelo Luca stesso, quando nel prologo al secondo suo libro scrive: « Nella mia prima opera, o Teofilo, ho riferito intorno a tutto quello, che Gesù ha operato e insegnato dal principio sino al giorno, in cui fu assunto in Cielo » e poi riprende a descrivere di nuovo più dettagliatamente l’ultimo episodio riferito nel Vangelo, l’ascensione del Signore, per passare quindi alla narrazione di quanto avvenne nella Chiesa primitiva, la quale così, senza stacco né cucitura, si connette immediatamente e naturalmente col Vangelo, come l’estate con la primavera e il frutto col fiore: seguono infatti l’elezione di Mattia, la festa di Pentecoste, la guarigione del paralitico dalla nascita, il primo arresto degli Apostoli, l’interno ed esterno rafforzamento della comunità cristiana, la cattura di tutti gli Apostoli, l’opera e la morte di Stefano, la dispersione e i frutti del Cristianesimo in Samaria, la conversione dell’eunuco etiope, l’entrata di Saulo, la accettazione nella Chiesa del primo gentile, Cornelio, la fondazione della prima chiesa di gentili ad Antiochia, la persecuzione del re Erode Agrippa I il supplizio di Giacomo Maggiore, la liberazione di Pietro; dal capitolo decimoterzo entra nel cuore degli Atti l’Apostolo Paolo. – Luca però non mette semplicemente insieme episodi su episodi, come perle in un cordoncino; il suo libro è diretto da un disegno e animato da una passione. Il tema di tutta l’opera è indicato subito, nella prima pagina, e a forti colori con le parole di addio del Signore: « Voi sarete miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, sino anzi ai confini della terra »; e l’ultima proposizione degli Atti è come un allegro grido di soldati: « Ordine eseguito! », poiché « Paolo (a Roma) predicava con tutta franchezza e libertà il regno di Dio e la dottrina intorno al Signore Gesù Cristo ». Luca raggruppa tutti gli avvenimenti intorno a tre grandi figure e a tre grandi città, come intorno a un simbolo; le figure sono Pietro, Paolo e Giacomo; le città sono Gerusalemme, Antiochia e Roma; Gerusalemme è la chiesa dei giudeocristiani, Antiochia quella dei giudeocristiani ed etnicocristiani insieme, Roma quella degli etnicocristiani. Sebbene avesse ripudiato il Messia, non fu tolto a Gerusalemme l’onore d’essere la sua figlia primogenita; solo più tardi, quando persistette nella sua pervicacia, la grazia migrò lentamente altrove, in Samaria, ad Antiochia, dalla capitale dei Giudei alla capitale dell’universo, a Roma. Giacomo è l’Apostolo dei giudeocristiani; Pietro à l’apostolo dei giudeocristiani ed etnicocristiani insieme; Paolo è l’Apostolo degli etnocristiani; nella prima parte degli Atti domina Pietro, nella seconda Paolo, in parecchie svolte importanti Giacomo. Degli altri Apostoli, se prescindiamo dal catalogo degli Apostoli, sono ancora ricordati Giovanni e suo fratello, Giacomo Maggiore; il titolo quindi del libro « Atti degli Apostoli » non è esatto; non tratta di tutti gli Apostoli — se così fosse, quanto più facile sarebbe stata questa nostra opera! —, ma riferisce alcune vicende di alcuni Apostoli. – Si comprende facilmente che il distacco della Chiesa dalla sinagoga e il suo trapasso ai pagani non si effettuò senza tensioni e crisi; se ne percepiscono le vibrazioni anche negli Atti degli Apostoli, sebbene non vi si riflettano così violente come nelle lettere di Paolo. Si confronti, ad esempio, la relazione del Concilio apostolico nel capitolo decimoquinto degli Atti col secondo capitolo della lettera ai Galati: Luca narra oggettivamente, impersonalmente quello stesso episodio, che Paolo descrive con impeto, perché deve autodifendersi e precisare la sua condizione personale nei raffronti degli Apostoli più anziani. Anche come scrittore Luca è irenico, Paolo è polemico; Luca mette in luce l’unione, Paolo la tensione; anche Luca però conosce la tensione, come Paolo l’unione. Paolo infatti, nei riguardi di Gerusalemme, di Giacomo e di Pietro non si trova affatto in quella inconciliabile opposizione, che gli eruditi « paolinisti » vanno spacciando ai nostri giorni, egli non è così « paolino »; anche dopo ch’egli ebbe fatta la sua esposizione, gli Apostoli più anziani gli stesero la mano in segno di società. Luca dunque e Paolo anche nei loro scritti non si contradicono, ma felicemente si completano. Già gli antichi Padri fecero notare che Luca nel primo libro, il Vangelo, mise in iscritto quello che aveva udito, mentre negli Atti degli Apostoli scrisse quello che aveva visto. Di fatto egli fu presente a molti episodi narrati negli Atti e specialmente nella seconda parte di essi; altri gli furono riferiti da Paolo nei lunghi anni, nei quali gli stette a fianco con tanta bontà; e chi sa quante volte l’Apostolo gli avrà parlato soprattutto della propria conversione! Negli Atti non ne leggiamo meno di tre relazioni. Può darsi che ben volentieri abbiano fatto dono d’un mattone al nostro cronista, per la sua seconda opera, anche Pietro, Giovanni, Giacomo, Barnaba, Marco, il diacono Filippo e parecchi altri; probabilmente stavano pure a sua disposizione delle relazioni scritte, ch’egli accolse nel suo racconto, quali ad esempio, il decreto del Concilio apostolico, la lettera del tribuno Lisia, il discorso dell’avvocato Tertullo e forse anche degli schizzi delle prediche di Pietro e di Paolo. Non poté invece ancora utilizzare, per il suo libro, le lettere di Paolo, perché in quel tempo non erano ancora raccolte, ma disperse fra le comunità, che vivevano lontane le une dalle altre. Per essere in grado di conoscere a fondo la lealtà e la limpidezza degli Atti degli Apostoli, bisogna farne un confronto con i così detti « Atti degli Apostoli » apocrifi; che pio cicaleccio, quali miracoli ridicoli non si costruiscono mai in questi scritti non genuini. Ne abbiamo fornito qualche saggio nel corso di quest’opera « Le relazioni di Luca invece quanto sono sobrie, dignitose e precise quando si tratta di indicare il luogo, il tempo e le circostanze! I suoi Atti degli Apostoli hanno in se stessi il sigillo della genuinità. Volesse il Cielo che questo libro fosse letto e predicato di più, specialmente oggi! In esso soffia la bufera di Pentecoste, la bufera del primo amore e della prima fede, ma anche quella delle prime e pericolosissime persecuzioni; nell’ora più grave di tutta la storia della Chiesa, quando tutti gli Apostoli con unico colpo dovevano essere stesi a terra e il Cristianesimo con loro, Iddio ispirò la parola salvatrice al saggio Gamaliele: « Israeliti, badate bene a quello che state per fare con questa gente… Questo disegno o impresa viene soltanto dagli uomini: va in rovina di per sè; ma se è da Dio, non lo potete annientare ». Quell’« impresa » non andò in rovina; viene dunque da Dio; si affermerà quindi anche fra le tempeste del nostro tempo, ne abbiamo la lieta speranza!

IL SANTO

Chi può immaginare i sentimenti che avranno occupato lo spirito di Luca e quello di Marco, quando, il primo dal luogo del supplizio di Paolo e il secondo da quello di Pietro, si levarono e se n’andarono soli? Adesso l’onere e la beatitudine d’essere testimoni di Gesù sino alle estremità della terra incombeva su di loro. Ma purtroppo anche intorno agli ultimi anni di Luca abbiamo delle informazioni troppo scarse. Le testimonianze antiche sono imprecise, divergenti e contradittorie, provando così la loro poca sicurezza. Epifanio, il teste più antico (nacque verso il 315), riferisce che Luca evangelizzò la provincia della Dalmazia, le Gallie (confonderà con la Galazia?), l’Italia e la Macedonia. Gregorio di Nazianzo, Girolamo, Gaudenzio nelle loro relazioni additano come campo dell’attività apostolica di Luca l’Acaia, l’antica Grecia; anche Niceforo riferisce: « Dopo essere stato con Paolo a Roma, Luca andò nuovamente in Grecia, dove illuminò molti con la luce della dottrina e della scienza divina ». Mentre andava in Grecia o movendo da essa, visitò probabilmente anche Efeso, dove, dopo la morte di Paolo, aveva la sua sede l’apostolo Giovanni; il racconto dettagliato e caratteristico ch’egli negli Atti degli Apostoli ci fa di Efeso, induce a pensare che quella gli fosse ben nota e cara. – Molti scrittori greci ci informano d’un’attività missionaria di Luca nel basso Egitto; ad Alessandria, dopo la morte del vescovo Aniano, costituitovi da Marco, egli gli avrebbe dato un successore in Abilio; secondo Metafraste, sarebbe stato il primo pastore della città di Tebe, già da Omero chiamata la città dalle cento porte; ma è più probabile un’attività di Luca nella Tebe dalle sette porte, ch’era la capitale della provincia greca della Beozia, schernita per la goffaggine di spirito dei suoi abitanti. Le informazioni degli scrittori latini trasferiscono l’attività di Luca nella provincia di Bitinia nell’Asia Minore, un giorno percorsa da Pietro e lambita da Paolo; e anche questa tradizione ha le sue buone ragioni, e il Martirologio romano se l’è appropriata. Ma alla fin fine, che importa dove annunzi il lieto messaggio, se in una città con cento porte o solo con sette, se presso gli eruditi alessandrini o presso i tardi beoti. Purché Cristo sia predicato in tutti i modi e in tutto il mondo! Forse queste notizie tanto discordi intorno all’opera apostolica di Luca hanno il loro fondamento nella sua attività realmente molto estesa; si potrebbe dire ch’egli adì l’attività spirituale dell’Apostolo delle genti; ora quant’era stato vasto il mondo di Paolo! Può darsi che a Roma il gigante morente abbia trasmesso all’unico amico, che lo accompagnava alla porta dell’eternità, gli ultimi incarichi e commissioni per le sue molte comunità; e il fedele Luca portò la benedizione e le preghiere del padre, passato a vita migliore, in Beozia e in Bitinia, in Grecia e ad Alessandria e in tutto il mondo! Alla fine giunse anche per il nobile Luca il rimpatrio ai monti eterni, dove il Magnificat, l’encomio della divina misericordia, ch’egli aveva notato nel suo Vangelo, non tace mai. Con quanta clemenza Maria avrà rivolto al suo Evangelista i suoi occhi misericordiosi nel momento del suo ingresso nell’eternità e poi l’avrà condotto a Gesù, il frutto benedetto del ventre suo! Tutte le informazioni concordano nell’affermare che Luca s’addormentò nel Signore a età avanzata; i loro dati oscillano fra i 73 e 84 anni. Gli scrittori più antichi non sanno nulla d’un suo martirio, e noi ci aspetteremmo ch’egli morisse d’una morte tranquilla e soave; solo Gregorio Nazianzeno (+ 390) fa una prima allusione al suo martirio in una predica contro Giuliano l’apostata; più tardi Niceforo Callisto amplifica questa notizia e dice che Luca fu impiccato dai dileggiatori del Verbo di Dio a un albero di fertile olivo, perché non era stato possibile rintracciare nessun legno secco per prepararne una croce; sul suo sepolcro sarebbero piovuti dei panini, che avevano la virtù di guarire gli ammalati. E davvero noi tutti sino ad oggi gustiamo di quei pani e parole, ch’egli, anche dopo la sua morte, ci dona nelle sue opere. – L’antichità cristiana riferisce con singolare sicurezza, con precisione di dati riguardo al tempo e alle altre circostanze, la traslazione delle ossa di Luca dal loro primo sepolcro a Costantinopoli, nella magnifica chiesa degli Apostoli, edificata dall’imperatore Costanzo. Il giorno 3 marzo 357, quasi dunque trecento anni dopo la morte dell’Evangelista, avrebbe avuto luogo la detta traslazione e secondo gli uni dall’Acaia, secondo gli altri dalla Bitinia o da Efeso, a seconda del luogo, in cui lo ritengono morto. Il più antico testimonio di questo trasferimento delle reliquie di Luca è Girolamo, il quale ci riferisce che furono portate a Costantinopoli e ivi sepolte insieme con i resti mortali dell’apostolo Andrea, trasportati da Patrasso, nel ventesimo anno di governo dell’imperatore Costanzo. Luca… Andrea! Questi due nobili uomini, che evangelizzarono lo stesso suolo di Grecia quasi nel medesimo tempo, erano simili nell’anima, e finirono per riposare nell’imperiale Costantinopoli l’uno accanto all’altro. Non però per tutti i secoli! Le loro reliquie erano tanto desiderate — si desiderasse altrettanto il loro spirito! —, e oggi parecchie località si gloriano di possedere i resti mortali di San Luca: la cattedrale di Brescia, la chiesa di Fondi, il monastero di Sant’Andrea a Roma e più di tutte Padova, secondo la testimonianza del Martirologio romano. L’amato Luca riposerebbe solo a pochi passi dalla basilica di Sant’Antonio a Padova, nella chiesa di Santa Giustina; ma se così, sarebbe tanto desiderabile che le innumerevoli candele e baci, che gli italiani donano al sepolcro del loro « Santo », valessero ad accendere una luce e un amore anche per la tomba solitaria dell’evangelista Luca! Celebriamo la festa di San Luca il giorno 18 ottobre. In quel torno di tempo qui, da noi, i giorni sono spesso insolitamente miti e limpidi; tutto è maturato e si offre per donare: è un simbolo di Luca! Egli è una figura meravigliosamente chiara, mite e matura; in lui si sono disposate natura e sovrannatura, scienza, arte e religione, come la virtù del sole, la cura degli uomini e la benedizione dall’alto nei generosi grappoli dell’autunno; Luca, l’ellenista e il Cristiano, il medico e l’evangelista, la persona care ed il santo silenzioso, è come un grappolo generoso, venuto a maturazione nella vita vera, ch’è Cristo.