RIFIUTARE LA GRAZIA DELLA VITA CONSACRATA

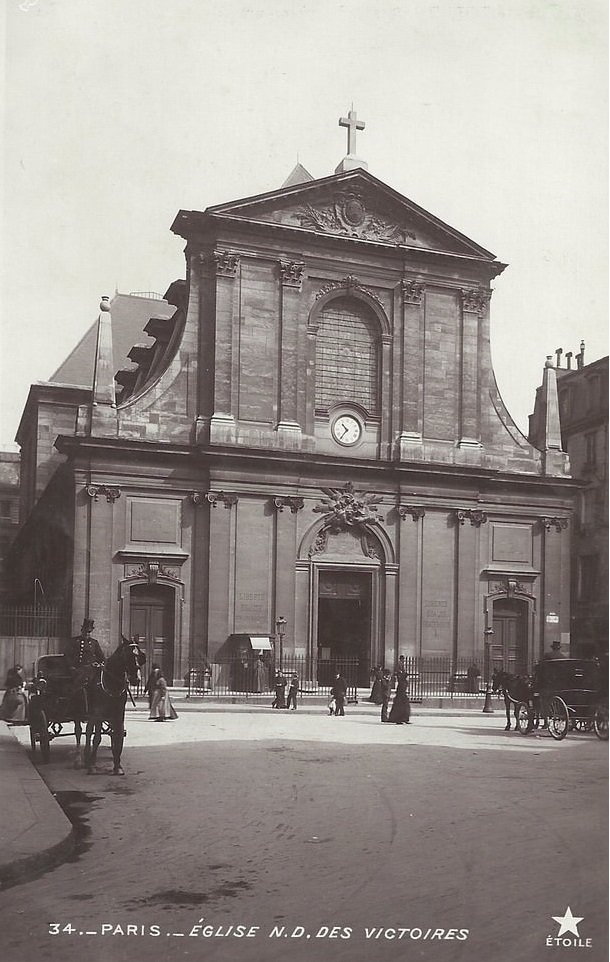

P. MATHEO CRAWLEY (dei Sacri Cuori)

TRIPLICE ATTENTATO AL RE DIVINO

[II Edizione SOC. EDIT. VITA E PENSIERO – MILANO]

Nihil obstat quominus imprimatur – Mediolani, die 4 febr. 1926, Sac. C. Ricogliosi, Cens. Eccles.

IMPRIMATUR: In Curia Arch. Mediolani die 5 febr. 1926 Can. M. Cavezzali, Provic. Gener.

CAPITOLO III

L’onore del Re della gloria disdegnato: Crisi di vocazioni sacerdotali e religiose

Dic ut sedeant hi duo filii mei, unus ad dexteram tuam et unus ad sinistram in regno tuo

[Di’ che seggano questi due miei figlioli uno alla tua destra, l’altro alla tua sinistra nel tuo regno.]

(Matteo XX, 21).

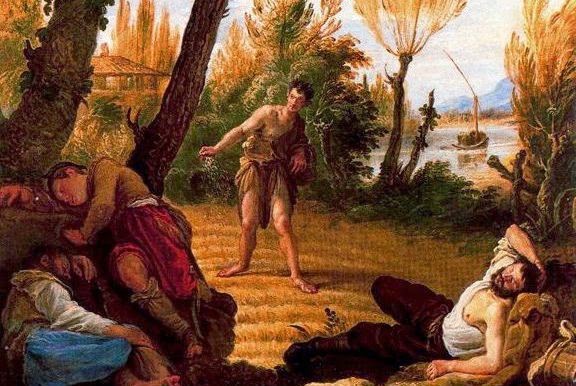

I. – Lo spirito contemporaneo riguardo al sacerdozio ed alla vita religiosa. Come siamo lontani dal tempo in cui la madre degli Zebedei, credendo alla Regalità temporale di Gesù e spinta dal suo amore materno, chiedeva al Maestro che si degnasse « far sedere i suoi due figliuoli, l’uno alla destra, l’altro alla sinistra nel suo Regno! » C’era un errore, nello spirito di questa donna, sulla natura del Regno Messianico; e c’era forse anche un sentimento reprensibile di vanità; e tuttavia nobile e previdente cuore d’una madre! Essa non chiede nulla per sé: non pensa che alla gloria dei suoi figli; e li vede già nel suo pensiero, ministri del Re-Gesù, e forse forti d’una potenza eguale a quella di Giuseppe, in Egitto. – La razza delle madri che si dimenticano, offrendo i loro figli a Nostro Signore, minaccia di estinguersi. Era un meraviglioso linguaggio, a traverso i secoli cristiani; perché non continua in tutta la sua santa nobiltà e la sua feconda bellezza? L’onore d’essere scelti e preferiti dal Re d’Amore, l’onore immenso di servir Gesù e di darlo alla terra, con la potenza del Sacerdozio e il sacrificio della vita religiosa, non è più oggetto d’ambizione, ma di timore e di disdegno. Perché? È la risposta inquieta e negativa alla grave domanda di nostro Signore: « Potete bere il calice che io bevo? » – In ogni tempo, il Sacerdozio e la vita religiosa sono stati una via dolorosa per quelli che le hanno seguite, ed hanno avuto la grazia di comprendere la gloria sanguinante del Calvario e le pesanti responsabilità legate a questa gloria. – Ma con le idee di libertà sfrenate che corrono come un uragano devastatore, con lo spirito ragionatore e orgoglioso, conseguenza di questa falsa libertà, nell’atmosfera satura del sensualismo raffinato dell’epoca nostra, le vocazioni sacerdotali e religiose diventano spesso un eroismo. E gli eroi sono pochissimi, specialmente quando l’eroismo è intimo, segreto, e che non deve contare né sulla benevolenza, né sugli applausi umani, ma sullo staffile terribile delle critiche e del disprezzo sociale. Era più facile, una volta, alle famiglie cristiane di conformarsi alla volontà divina e di accordare ai loro figlioli la libertà santa di seguire le chiamate del Signore. I campi erano molti più divisi allora: non si incontravano i giudei e i samaritani. Non era stata stretta l’alleanza fra i figli di Dio e i figli degli uomini. Negli ambienti cattolici si godeva di una maggiore indipendenza, e l’influenza delle critiche era molto diminuita dalle distanze reciprocamente stabilite e rispettate. – La società moderna ha spezzato gli ostacoli; e i mondani più audaci hanno rumorosamente invaso, con la loro dottrina, lo spirito, l’educazione e i costumi della vita familiare e sociale dei Cristiani. Le emanazioni malefiche delle loro teorie hanno soffocato la gran deferenza e l’ammirazione simpatica che si aveva, sempre per tradizione, per gli eletti al chiostro e all’Altare, tanto negli ambienti cristiani e ferventi, che tra le persone semplicemente oneste. La persecuzione ha fatto il resto. Confusi tra la folla, relegati negli ultimi posti, carichi di obbrobri, spogliati, spesso scacciati, siamo il rifiuto di una società deformata. La confidenza delle famiglie, di quelle famiglie persino, in cui si trasmettevano le tradizioni di venerazione verso di noi, ha ceduto a delle ragioni spiegabilissime di prudenza. Quanto all’immensa maggioranza delle famiglie — dominate dal rispetto umano, e scosse da questa mondanità, il cui cammino sempre facile, conduce all’indifferenza religiosa — essa si rifiuta con sempre maggiore energia, di dare i propri figlioli ad una istituzione sconosciuta e criticata. Questa indifferenza delle famiglie, più nefasta d’una persecuzione odiosa, è la prima causa della sterilità deplorevole della nostra società, in relazione alle vocazioni. – La fede è diminuita, il credito del religioso e del sacerdote è finito, a causa dell’attentato del mondo al suo prestigio soprannaturale, alla sua aureola evangelica… Ed ecco che questi due stati son divenuti, per una falsa concezione moderna, delle comuni carriere, apprezzabili, cioè, unicamente nella misura in cui esse possono dare un certo avvenire al giovane o alla fanciulla, e far conseguire alle loro famiglie, qualche vantaggio materiale. Le persecuzioni recenti e le condizioni critiche che traversano lo stato ecclesiastico e gli ordini religiosi, non promettono più quell’avvenire splendido e sicuro che poteva non produrre, ma facilitare almeno in altri tempi le vocazioni. Da allora, quale recisa opposizione non offre la nostra società, materialista e indifferente, all’aspirazione d’un ragazzo, che si dica chiamato al seminario o al convento! Si chiedevano onori alla Chiesa, quando essa poteva darne attraverso la sua potenza e il suo trionfo sociale. Tutti l’amavano nell’ora del Thabor; quanta differenza coll’attitudine ingrata d’adesso, che è l’ora del Pretorio. Si dimentica che la gloria di essere al bando per Iddio, è una gloria che sorpassa tutti gli onori. Se sono poche le madri, ammirabili nella loro ambizione, le quali vogliono vedere i loro figlioli consacrarsi a Gesù-Re, ciò avviene perché non si riconosce l’onore che questo Re fa ridondare sui suoi ministri e sulle sue spose. – Cos’è un principe o un re della terra, in confronto di un sacerdote? Misurate la loro potenza; il principe firmerà forse, migliaia di sentenze di morte; il sacerdote, con l’assoluzione, emetterà migliaia di sentenze di vita eterna, compresa quella dello stesso principe. Egli battezza, assolve e sotterra i Re! Che cos’è una regina, in confronto di una religiosa? Meno di una portinaia, in confronto della sposa d’un re! Un’umile religiosa, che insegnava il catechismo alle figliuole di Luigi XV, dette in proposito una simile risposta, quando una di esse, urtata dal un’osservazione della sua maestra, disse fieramente: « Pensate voi che parlate alla figlia del vostro Re? » E la religiosa: « Non dimenticate neanche, Signora, che siete dinanzi alla sposa del Dio di vostro padre e del vostro Dio! » – Il secolo nostro, pieno di se stesso, e tanto lontano da qualsiasi idealismo, soprattutto da quello che s’ispira al Vangelo, misconosce e rifiuta le grandi idee ed i nobili sentimenti delle precedenti generazioni. Esso ha sostituito, al concetto ereditario della dignità cristiana, un criterio molto più elastico e comodo, nel senso morale, e molto più egoista nelle risultanze pratiche. Non c’è da meravigliarsi, dunque, che si consideri il Sacerdozio come una carriera qualunque, molto umile, poco rispettabile, e molto meno redditizia di tante altre. Ed il mondo i fa presto a giudicare i motivi di questa inferiorità. – La religiosa, oh, essa non ha potuto pensare al chiostro che per puntiglio o in un momento d’inesplicabile storditezza; ammenoché non vi abbia trovato il rifugio ad una impotenza fisica o morale o la manifestazione d’un forte egoismo. – Numerose famiglie cristiane pensano oggi come il mondo e dicono: «Oh, no, Signore, non sei tu che chiami il mio figliolo: è lui che sì inganna. » Oppure: « la nostra figliola crede vocazione, ciò che è un illusione, essa non deve lasciare i suoi genitori, se non per maritarsi, ma giammai per consacrarsi a Te. La madre degli Zebedei non si incontra quasi più… Ma il Maestro buono, che non è mutevole come noi, continua a passare fra gli uomini, affascinando con uno sguardo, trascinando con unu parela « Lascia tutto, vieni e seguimi! » Nonostante il mondo e la bufera di modernità che ha investito la società cristiana, l’esercito degli apostoli e delle o spose di Cristo rimane. Se è meno numeroso, è però meglio agguerrito, nello spirito della sua sublime vocazione. – Se il mondo si affretta tanto a giudicare e a valutare quel che gli è superiore, può essere permesso anche a noi di scoprire e di abbattere l’incoerenza dei ragionamenti, per i quali esso si vanta di essere saggio. Guardate: nella misura in cui la famiglia si disfà, a poco, a poco, dell’autorità del Maestro, i genitori reclamano per sé un aumento di autorità. In virtù di essa, che costoro dichiarano sacra, inviolabile, si oppongono alla scelta che i loro figli hanno fatto della vocazione religiosa o sacerdotale. Pertanto, essi dicono di lasciarli liberi, oh, assolutamente liberi di scegliere la loro via… a meno che la scelta non cada proprio sul solo stato decisamente escluso. È forse logico tutto questo? Si può aspirare a tutte le carriere degne e, onorevoli; si può sposare o restar celibi; si può tentare la fortuna, esponendo la propria salute e anche la vita, ma non si ha il diritto di indossare l’abito talare o religioso. La chiamata intima, l’attrazione potente, irresistibile, il diritto di cercare la felicità secondo ciò a cui spinge la propria coscienza, possono essere invocati… invano. Temporeggiare, provar a piegare la mentalità degli oppositori, tutto è inutile: non si ha il diritto di consacrarsi a Dio. Si può dare tempo, gioventù, cuore ad una società frivola; si può darlo con giuramento ad una creatura che, buona oggi, è capace di darci disinganni orribili domani.. Si può consacrarsi alla salvezza della patria, mostrarle un amore eroico, offrirle il proprio sangue. Tutto questo è bello, è buono… eccettuato servire il Signore e consacrargli la propria vita. – Ora bisogna che il Signore disprezzato accordi questi diritti. Cerca l’uomo di vendicarsi della sua impotenza, rifiutandosi di riconoscere, nel Creatore la sorgente divina da cui emanano tutti i diritti e quello inviolabile, di far primeggiare il suo onore e il suo servizio? – Se si fosse veramente logici, non si dovrebbe invocare il titolo di « padre » per opporsi al Padre per eccellenza, Giudice divino dei genitori, fedeli o infedeli rappresentanti di Lui. La gerarchia diritti e dei doveri spezzata, quando Dio non ha più l’autorità suprema, e non può dire ai genitori quel che disse ad Abramo: « Offrimi il figlio tuo in olocausto alla mia «gloria ». La famiglia può chiedere a buon diritto dei sacrifici ai membri che la compongono, per il bene generale del focolare. La società può imporre alle famiglie, per il bene sociale, dei veri sacrifici. La Nazione può esigere, anche per forza, delle grandi immolazioni, per il bene pubblico e nazionale. Ed è nell’ordine naturale delle cose accettare tutto questo. Non vi sarebbe che Dio, il Signore di ciascun uomo, il Padrone assoluto delle famiglie, il Re Sovrano della società e delle nazioni, che non potrebbe reclamare, imperiosamente e con pieno diritto, le sue proprietà, prestate temporaneamente ai genitori? Per l’onore, per il denaro, per la pace, per l’umanità, i genitori possono e debbono cedere tutti i giorni parte del loro relativo diritto. E Gesù Cristo avrà meno diritto degli avvenimenti che Egli stesso conduce, e delle creature che vivono del suo soffio?… – Il sacerdozio e la vita religiosa, doni sublimi del Signore, sono talmente al disopra di tutti i beni, di tutti gli Stati, di tutti gli onori della terra! Vale a dire che, quando Egli chiama al suo seguito è giusto lasciar tutto e passare, se fosse necessario, su un braciere ardente. Perché nulla, sulla terra è così nobile e così bello; e pertanto le sofferenze più inaudite non possono comprare l’onore, l’amore, la felicità che il Cuore di Gesù riserba a questi predestinati. – Noi siamo convinti che la maggior parte delle famiglie, che lasciano bussare invano alla porta loro il Re dei re, lo fanno in un momento di timore del sacrificio, in un pensiero spiegabilissimo, cioè, d’egoismo. Esse non si rendono conto del bene inapprezzabile, del tesoro senza pari che esse rifiutano, del torrente di benedizioni celesti di cui esse si privano e del giusto pentimento che ne avranno un giorno, forse troppo tardi! Il sacerdote e la religiosa sono tanto poco e male conosciuti, che è ben facile spiegarsi i mille pregiudizi diffusi contro il loro nobile stato. Allontanàti più o meno da ogni relazione con le creature esclusivamente mondane, spesso separati dalla vita pubblica sociale, essi non possono essere compresi dal mondo, che hanno lasciato, d’altronde, con ragionevole disdegno. E il mondo risponde a questa indifferenza giustificata, accentuando la sua diffidenza verso questi « eccentrici », la cui vita seria e felice è una condanna alla loro, vana, molle e inquieta. Aggiungiamo a questa diffidenza generale, a questa misconoscenza, tutte le calunnie che sono state diffuse dall’ignoranza e dalla malizia, tutti gli oltraggi fatti loro, ed avremo una spiegazione più che sufficiente di questa atmosfera ostile alle vocazioni. Questo è antimilitarismo contro l’esercito del Signore. Oh, se le famiglie cristiane, i focolari veramente onesti e fedeli conoscessero il « dono di Dio », il segno d’onore, il valore della grazia, la distinzione soprannaturale, il beneficio inaudito, la preferenza gratuita e gloriosa che suppone l’appello di Gesù, tanto per gli eletti che per loro stesse, oh, come tratterebbero il Signore alla porta loro! Come gli direbbero, prese da santa confusione: « Allontanati da noi, Signore, che siamo peccatori! O Maestro, non siamo degni che Tu entri sotto il nostro tetto! » Ahimè! il gesto che ferma su tante soglie il Re di gloria, che va in cerca di apostoli e di vergini, non mai ispirato ad umiltà, forma delicata d’adorazione! Esso è provocato dalla misconoscenza dei diritti divini di Gesù Cristo!

II. – I figlioli appartengono a Dio

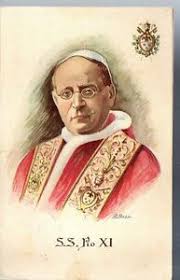

A chi appartengono i figli, e quale è il loro destino? Ecco adunque la vera soluzione della questione della vocazione. Sono, i genitori, i padroni o i semplici depositari, incaricati d’interpretare una volontà ed un comandamento divino? Essi sono stati gli strumenti per la vita naturale, ma il diritto cristiano non riconosce loro alcuna autorità assoluta, sull’avvenire dei loro figlioli. – Il quarto comandamento è sempre subordinato al primo. I genitori devono andare a Dio, poiché essi sono da Dio; i figli, attraverso i genitori, devono tendere a Dio, poiché anche essi sono da Dio. Se la società, e soprattutto la Patria, hanno dei diritti che genitori debbono rispettare, e ai quali sacrificano le loro più legittime 00affezioni, in un grado infinitamente superiore, il Signore s’è riservato il pieno diritto di disporre della vita e della morte delle creature affidate, temporaneamente e condizionatamente, alla cura affettuosa, alla custodia cristiana di altre creature – E come il potere civile, anche più legittimo e meglio stabilito, non può assolutamente misconoscere i sacri diritti dell’individuo, e questi, quando si tratta di difendere la sua coscienza cristiana, per esempio, è obbligato a disubbidire alla autorità umana opposta alla divina, così la patria podestà, fondata sulla natura e confermata dalla legge evangelica, non può contrariare il diritto del figlio, chiamato dal suo Dio. Il figlio è del Creatore, passando attraverso i genitori che l’han ricevuto per Lui, e che debbono renderglielo, non solo all’ora della sua morte, ma anche quando il Signore lo sceglie e lo chiama, lo trae dietro a sé e lo fa camminare pel sentiero stretto, ma glorioso, dei consigli evangelici. Se neanche un sol capello del nostro capo può cadere senza il permesso del Maestro, se ogni uccello e ogni fiorellino è nutrito e rinfrescato per ordine di Lui, che pensare dell’autorità divina e della Provvidenza amorosa che vegliano sull’esercizio dei suoi sovrani diritti, e sull’avvenire temporale ed eterno dei figli?… D’altra parte, chi ha il segreto di questo avvenire? Dio solo, nessuno all’infuori di Lui, ed Egli se lo riserba gelosamente. Non vediamo forse tutti i giorni, per esperienza, fallire le previsioni così prudentemente calcolate, così ben combinate? E quando noi crediamo aver raggiunto lo scopo, con un piano sapientemente elaborato, sopravvengono avvenimenti imprevisti, malattie improvvise, agitazioni materiali o morali, che distruggono immediatamente le nostre previsioni. Anche la morte ci prova che l’avvenire delle creature non è che nelle mani del Creatore. – Chi può tracciare all’uomo la sua via, se non Colui che conosce l’uomo? Ora, chi conosce veramente, intimamente e profondamente l’uomo, se non Dio? La vocazione è un problema troppo grave per affidarne la soluzione al corso delle circostanze, delle velleità o degli interessi umani. Il legame fra l’avvenire temporale e l’avvenire eterno è molto stretto. La vocazione è la strada, l’eternità è la mèta cui questa strada deve condurre. Vi è un ingranaggio fatto da una sapienza increata; guardiamoci dallo spezzare una molla della catena, che comincia dalla culla e, che, intrecciata da una mano provvidenziale, conduce all’eternità. Quanto spesso il fermarsi d’un’anima, per colpa sua o di altri, una deviazione definitiva dalla diretta via, ha delle fatali conseguenze quaggiù e nella sua vita avvenire. Se è vero che le stelle hanno la loro via, invariabilmente tracciata, non l’avrà forse l’anima cristiana, più preziosa di tutte le costellazioni? Da ciò sembra che il Cristiano, soprattutto se ha la responsabilità della paternità, non dovrebbe osare, per nessun pretesto, far deviare un’anima di fanciullo dalla via divina verso cui è spinta. Ahimè! il numero di questi audaci incoscienti aumenta, ma non negli ambienti religiosi, dove le vocazioni sono un’eccezione straordinaria, ma nelle famiglie in cui si riversa la misericordia del Cuore di Gesù. Questo. gesto, quanto mai pericoloso, è un attentato contro la Sapienza e l’assoluta Sovranità di Dio e tanto più grave in quanto esso è commesso proprio da coloro che sono ufficialmente incaricati da Dio d’educare i loro figlioli in modo che essi siano sempre pronti ad ascoltare la Sua voce, e ad ubbidire alle Sue chiamate. Di conseguenza, si rende vana l’attesa divina, si sviano i disegni di Lui, si arresta la corrente della Sua misericordia, si assume un’enorme responsabilità morale. – Privare così il Signore della sua gloria non può dare la felicità. Un sacerdote di meno: calcolate, se potete, il bene immenso che sarebbe stato Compiuto e che non lo sarà mai!… Un sacerdote di meno, vuol dire 368 messe di meno; e supponete che questo sia soltanto per 25 anni e così potremo calcolare, se si aggiunge l’amministrazione dei Sacramenti, la grazia delle predicazioni e le iniziative di zelo?… Potremo mai farci un’idea di questo bene immenso, incalcolabile, che sorpassa ogni previsione, e a cui ci si è opposti? – Un religioso o una suora di meno, una sposa cioè una lampada, una particella d’ostia di meno sull’altare, è la soppressione di tutta una vita di lavoro, di preghiera, di sacrificio, la distruzione di grazie, di vita divina, di fecondità spirituale. – È forse permesso di rifiutare impunemente il mantello di porpora con cui Gesù stesso avvolge un fanciullo predestinato? di togliere il diadema regale ch’Egli pone sulla fronte di una giovinetta? Si può forse privare impunemente di tante glorie, il Re dei re ? È possibile esporre migliaia di anime alla loro perdita eterna, soffocando delle vocazioni di sacerdoti, di contemplativi, di spose, zelatrici della gloria sua, senza provocare la giusta collera di Dio? Poiché non si tratta soltanto, né principalmente, di rifiutare questo onore che Dio decreta e offre gratuitamente, ma di sconvolgere l’ingranaggio della salvezza, di rompere la rete meravigliosa destinata ad una meravigliosa pesca. E il sangue di Gesù è versato inutilmente per migliaia di creature, che periranno per mancanza di ministero sacerdotale, e del ministero nascosto dell’umile religiosa. Se a causa dell’astensione di un uomo onesto, d’uno solo, dalle elezioni, il paese può subire dei grandi disastri politici e nazionali, cosa sarà nel piano della Redenzione se, per colpa d’una famiglia cristiana, un sacerdote o una suora mancano, nel torrente di misericordia che il Cuore di Gesù vorrebbe riversare, con il loro zelo e col sacrifizio loro, sul mondo intero? Nel mondo morale, come nel fisico, un cataclisma spaventoso delle disgrazie irreparabili, possono essere la conseguenza d’una lacuna, apparentemente leggera ed isolata. Così ragionava un gran Vescovo, col Marchese de B… qualche anno prima della guerra. Il figlio minore del Marchese, giovane di 19 anni, manifestava il desiderio di farsi sacerdote. Il padre si opponeva: « Rifletta, diceva Monsignore, all’enorme responsabilità di fronte a Dio e di fronte alla Chiesa. Un sacerdote di meno, specialmente alla nostra epoca così sterile di vocazioni ecclesiastiche, porta gravi conseguenze! ». E poiché il Marchese si ostinava ed esprimeva freddamente un’irrevocabile volontà, Monsignore, congedandosi, disse con triste gravità: « Chiedo a Nostro Signore di illuminarvi su una questione così seria e delicata, e, in ogni caso, desidero sinceramente che questo sacerdote di meno nella diocesi, già tanto provata dal numero esiguo delle vocazioni, non manchi proprio a Lei, all’ora della sua morte! » La guerra scoppia. 1 due sacerdoti del paese prossimi al castello del Marchese partono come soldati portaferiti. Tre anni dopo, il Marchese vien colpito da apoplessia, e chiede un prete. Il curato del villaggio più vicino è vecchio ed infermo, e deve assistere molti parrocchiani. Si deve cercare altrove un altro prete, e quando questo giunge, il malato è morto. Il prete che è di meno nella diocesi è forse quello che manca al capezzale dell’agonizzante. – E notare che la guerra ha reso ancora più acuta questa crisi, alla quale S. S. Pio XI allude nella sua Enciclica con queste parole: « Come è per noi doloroso il vedere che il contingente dei preti diminuisce dappertutto ». Il Papa se ne duole!

III. Sacrifici mondani – Sacrifici Cristiani

I genitori possono di buon diritto temere gli onori che vengono dal mondo. Essi darebbero prova di una grande saggezza, nel tener lungi alcune ambizioni di gloria e di ricchezza, suscettibili di essere un giorno la causa della infelicità dei loro figlioli. Essere grande nel mondo, non significa sempre essere onesto e felice. – Il sacerdozio e la vita religiosa non offrono onori pericolosi. Nostro Signore riversa, sopra quelli che Egli sceglie, le sue grazie in sovrabbondanza. D’altra parte l’esser tentati dall’onore sacerdotale e dalla gloria di una vita monacale, non può generare l’orgoglio e il sensualismo, perché costituisce l’attrattiva intima di una vocazione di sacrificio dello spirito, del cuore, dei sensi. « Io voglio essere prete! », diceva un fanciullo al suo curato. E questi di rimando: — Ma i preti sono disprezzati, nella strada li chiamano « pretonzoli ». — Proprio perché li insultano, io voglio essere prete. Li insultano, perché sono buoni. —- Ma si combatte la religione, caro fanciullo, e la si perseguita nei suoi ministri. — Ragione di più, signor Curato; io la difenderò. — Ma allora, perché vuoi essere prete? Tu puoi formarti un brillante avvenire, seguendo la carriera di tuo padre. — Perché? perché il buon Dio non è amato e tutti Lo abbandonano. Voglio legarmi a Lui, e andrò a farlo conoscere ed amare. Io sarò l’avvocato di Gesù. — Bisogna convenire che la carne ed il sangue non parlano questo linguaggio, e che l’immensa maggioranza dei buoni non è spinta a sacrificare tutto e per la gloria di una Croce e per il piacere di un diadema di spine. – « Che orribile sacrificio impone ai genitori la vocazione religiosa! », si lamentava una madre cristiana, che aveva proprio allora sentito suo figlio di venti anni, dirle di essere francamente risoluto a farsi sacerdote e religioso. Oh! siamo rispettosi e giusti verso Nostro Signore! Sì, certo, c’è un sacrificio, un sacrificio reciproco e doloroso, mai orribile. E questa parola ferisce il Cuore di Gesù. Lo dice mai qualcuno, quando dona i suoi figli al mondo? L’aveva forse detto, quella stessa madre, quando la sua figlia maggiore s’era maritata ad un uomo d’affari, destinato a restare, forse per sempre, lontano dal suo paese, e che conduceva la fanciulla ad una distanza di oltre due settimane di viaggio? Aveva essa esitato ad unire la sua seconda ad un diplomatico, parimenti lontano dal suo paese e dalla sua famiglia? Aveva essa ostacolato la vocazione del primogenito, ufficiale di marina; del più piccolo, già iniziatosi alla carriera militare a diciott’anni appena? Ma quando il buono, il dolce, l’adorabile Gesù, che rende il mille per uno, che permette la ferita, ma la cosparge di balsamo, e di una gloria che non si può calcolare; quando il Re dei re tende la mano al suo fanciullo, gli offre un magnifico destino di bellezza, di onore e di fecondità; quando il Maestro del mondo vuol sollevarlo fino al suo trono, oh, allora, la vocazione diviene un orribile, un impossibile sacrificio! Allora soltanto tutta l’influenza efficace e potente della madre agirà per fare desistere il giovane dalla sua aspirazione. Quale illogica incomprensione, e che ingiustificabile contegno! – Il sacrificio imposto dalla vocazione religiosa, è veramente più penoso e meno compensato di quello che esigono le carriere del mondo e i matrimoni? È una pemiciosa ed errata illusione il crederlo. Ascoltate questa storia, dolorosamente vissuta: una signora di ventisette anni, distinta e buona, vuol essere religiosa: ha avuto questo desiderio dalla sua prima Comunione fatta ad otto anni. La madre vi si oppone risolutamente e le dichiara che finché essa vivrà non le darà mai il consenso. Dopo una resistenza quasi eroica, esaurita dai quotidiani rimproveri e dalle più pressanti sollecitazioni, si rassegna a maritarsi a ventisette anni, con le labbra sorridenti, ma col cuore dolorante. Tre anni dopo la morte di suo padre, le esecuzioni testamentarie portano delle complicazioni impreviste. Il giovane marito è esigente, ambizioso; egli è attaccato con esagerazione a quello che egli considera i diritti di sua moglie. Vi sono altri figli interessati, le cose non sono chiare. Ora un giorno, il tribunale cita la Signora X… per abuso di beni di minorenni e per falso, in una dichiarazione che le si era fatta fare. Uno scritto firmato da sua figlia l’accusa. La povera madre, nel ricevere la notifica della citazione grida: « Sono giustamente castigata! È mai possibile che mia figlia, la quale avrebbe rinunziato a ogni sua fortuna per il convento, tratti ora sua madre di ladra e spergiura? ». – Il caso è tipico. Se non è per il denaro, è per mille altre cose inattese che le madri hanno sofferto e soffriranno sempre per i loro figlioli, che stanno nel mondo. Senza che questi arrivino a pervertirsi, i loro nuovi doveri ed i loro interessi provocano spesso tali conflitti familiari, che arrivano ad essere dei veri calvari intimi, tragedie penose e accoranti. Per seguire suo marito, la figliola abbandona sua madre: per creare un nuovo focolare, il figlio lascia il focolare paterno: questa è la legge ineluttabile del matrimonio. È il sacrificio dei genitori che danno i loro figlioli al mondo; è spesso qui il duro e orribile Sacrificio! Certo, la separazione imposta dalla vocazione sacerdotale e religiosa ha il suo lato penoso, ma essa è mille volte compensata e più dolce, in seguito, per i genitori. La ragione è semplice: i preti e i religiosi non dividono i loro cuori; nel darsi a Dio essi non hanno dimenticato la loro famiglia. « Il più caro dei miei fanciulli, il più mio, il più vicino al cuore mio, nonostante la distanza che ci ha sempre separati, sei tu, il figliolo apostolo » mi ha scritto più di una volta mia madre, col pericolo di rendere gelosi gli altri otto figli che le vivono intorno. Le distanze sono relative, quando le anime restano unite! Oh! vi sono ben altri ostacoli che dividono, oltre gli oceani e le montagne. Si è delle volte vicini e così lontani… Guardate un po’ voi, madri che leggete queste righe, guardate intorno voi e troverete che troppo spesso il matrimonio dei figlioli non è una conferma della affezione figliale. Al contrario invece, voi non troverete mai la prova che il seminario od il convento abbiano soffocato nei giovani il quarto comandamento o ne abbiano diminuita la forza. Altra cosa è il separarsi, ed altra è il dimenticare l’attaccamento nobile del figlio verso i suoi, o di rinunciarvi. E non è certo il mondo che può invitare i sacerdoti od i religiosi ad intendere dalla sua bolla, le lezioni di dignità, di gratitudine, di affezione filiale. – Genitori cristiani, se voi sapeste, per esperienza, il compenso che il Signore vi riserva, voi non avreste abbastanza lacrime per riparare la diffidenza, forse la ribellione, con le quali avete ricevuto le sue proposte di gloria. Qual è dunque quello stato di vita, in cui non vi sia in gran parte il sacrificio, e tanto più crudele, quanto più siano allontanati i sacri doveri, per essere esenti dalla croce? Si sarebbe veramente tentati a credere che alcune delle famiglie cristiane non temano che la Croce del Maestro Gesù, tanto esse sono coraggiose nel sacrificio che la vita o la società impongono loro. Così durante la grande guerra, quale eroismo patriottico nel cuore delle madri! I figli partivano, le madri dicevano loro addio piangendo, sì; ma le loro lacrime erano calme e fiere. Giammai esse avrebbero pensato di arrestare il figlio sì caro, da quel glorioso cammino d’immolazione alla Patria! E se per disgrazia egli avesse avuto una esitazione, una debolezza, la virtù materna avrebbe rinvigorito lo spirito vacillante del giovinetto e l’avrebbe tenuto fermo nella via dell’onore e del dovere. Un plauso per queste patriote ammirabili! Ma ove sono esse mai, le grandi Cristiane che mostrano tanta nobiltà e tanto volere nella vocazione dei loro figlioli, quando questi entrano nel cammino infinitamente più glorioso, del seminario o del convento? – Si era a Ginevra, durante il governo dell’illustre Monsignore Mermillod. La tempesta morale imperversava su di lui. Una notte, la folla malvagia aveva urlato per lunghe ore: « a morte il Vescovo, a morte! » Di buon mattino Monsignore riceveva la visita della sua vecchia madre. « Sembra » diceva essa, che vogliano uccidere il Vescovo di Ginevra; io l’ho saputo ieri sera molto tardi e mi sono affrettata a venirti a supplicare di non fuggire. Il tuo dovere è di restare qui. Se tu morrai per la fede, quale onore sarà per la famiglia!» Se le famiglie cristiane avessero delle madri di questa forza, e di questo spirito, la Chiesa sarebbe sempre glorificata e vittoriosa. La crisi di autorità nelle famiglie e quella di pudore nella società, sono certamente in gran parte dovute alla crisi di vocazioni.

IV. Il Sacerdozio e lo Stato Religioso in confronto alle altre classi della Società.

Se il Maestro Divino non regna più nel focolare, se la sua Legge è compromessa, se vi è del rilasciamento e si constatano delle libertà pericolose nelle relazioni sociali, se lo spirito mondano ha profanato il santuario della famiglia, è forse da meravigliarsi che non vi giunga più la voce della chiamata Divina, che la semenza della verginità e del sacrificio non vi si sviluppi, e che il frutto benedetto e sacro delle vocazioni non vi sì maturi più? Non sì raccoglie il frumento dalla sabbia, né l’uva squisita fra i cespugli di un sentiero battuto. La crisi delle vocazioni è il segno più sicuro della mancanza inquietante delle virtù cristiane e sociali. Dal frutto si giudica l’albero ed il terreno La necessità assoluta di un ambiente molto ricco di virtù, perché vi nasca e vi si sviluppi una vocazione è un argomento indiretto per dimostrar come sia eminente e nobile la vita sacerdotale e religiosa. Gli eletti debbono vivere casti: il loro nido deve essere dunque casto. Essi debbono essere obbedienti ed umili, vale a dire che non si produrranno in un ambiente orgoglioso. Essi debbono vivere di sacrificio; epperò il lusso e la mollezza attesteranno il loro manifestarsi. Si vuole sapere che cosa vale una società ed un paese? La statistica del clero e delle comunità religiose sarà la migliore regola per giudicare. Perché? Perché gli eletti del Signore sono la più bella la più nobile espressione della moralità e dell’idealismo cristiano di una Nazione. Molto meno delle milizie nazionali, molto meglio delle Istituzioni di diritto pubblico, il sacerdozi e la vita religiosa sono di diritto e di fatto una norma vivente per giudicare l’elevatezza intima della coscienza, quella della società e della nazione. Nessun altra istituzione fa della virtù eroica un sistema di vita, mantenuto ed amato fino alla morte. È dunque una vera gloria l’esservi assunto. A coloro che non si peritano di parlare di cose che ignorano e di pubblicare che i sacerdoti ed i religiosi hanno cercato la pace in un ritiro egoista e facile, che sono i fuggiaschi della battaglia, i disertori della vita, noi potremmo dare la risposta che dette un buon monaco, pieno di spirito ad un signore superbo che era andato a visitarlo: « Se la nostra vita è così dolce, così comoda, se noi siamo vigliaccamente barricati, dietro queste mura, ebbene… non faccia penitenza restando nel mondo, venga a provare la nostra vita fatta di sonnolenza e di torpore, così Ella potrà parlare, non con prevenzione, ma da uomo onesto e convinto ». – Abbracciare l’ignominia redentrice della Croce di Gesù Cristo, è diventata un’ignominia sociale. Le classi dirigenti non vollero più prendere la parte che loro spettava di diritto al servizio del Re dei re. Altri tempi, altri costumi! Avviene tristemente per il sacerdozio, quello che avviene per le mode femminili. Una casa famosa per l’audacia ed il credito delle sue mode, disegna alcuni modelli, dichiara che la forma e le linee che costituiscono durante la stagione l’ultima eleganza, ed il pubblico che si dice intelligente e ragionevole, accetta, paga caro, e critica chiunque osi criticarli. « Rivoluzione e liberalismo » è come quella casa di mode, come la società di tutti quegli individui pervenuti alla sommità della scala sociale, in grazia della loro audacia, resa possibile dall’indifferenza degli ambienti cattolici: questa società ha lanciato la sua opinione, e questa opinione fa legge contro di noi. – Ed ecco che anche la gente onesta ci considera ora con disprezzo, e quando ci avvicina è convinta, da parte sua, di farci l’onore di una vera e propria concessione. Eppure la nobiltà, la vera nobiltà è la nostra; ed ogni dignità o tradizione, qualunque essa sia, impallidisce dinanzi alla dignità dell’abito sacerdotale o religioso. Bisognerebbe convincere di nuovo, il fior fiore delle famiglie, di questa grande e bella verità. Così la concepiva una nobile signora, presentata dal suo curato al nuovo Vescovo: « Non dica: « signora Duchessa », signor Curato, dica piuttosto », interruppe ella durante la presentazione, « … la madre del Sacerdote X… Ecco il titolo glorioso di cui sono fiera, e di cui resterò fiera anche in cielo ». Qualche giorno dopo l’elezione di Pio X, domandarono a questi, quale titolo di nobiltà avrebbe accordato alle sue sorelle: « Il titolo di nobiltà, risponde il Sovrano Pontefice, l’hanno già; sono sorelle del Papa. » – I Principi che hanno rinunziato ad alcuni loro privilegi e diritti per diventare sacerdoti, non sono discesi di grado, essi hanno fatto, per una grazia misericordiosa e gratuita, un’ascensione immensa, per cingere la più bella corona, la corona sacerdotale. Tutti i beni ed i poteri a cui rinunziano, non sono nulla, in confronto di un calice pieno del Sangue Divino. – Luisa di Francia, nel lasciare la Corte di suo padre, Luigi XV, per scambiarla con una cella di carmelitana, a San Dionigi, aggiunse al suo blasone un nuovo titolo di nobiltà. Ella sorpassò le sue sorelle e lasciò di gran lunga dietro di sé, il lignaggio reale della famiglia, quando il velo di Regina del Gran Re del cielo e della terra venne a coprirle la testa, non più soltanto circondata di pietre preziose, ma consacrata dal Sangue di Gesù che la chiamava — Oh titolo ineffabile — Sponsa mea! Sposa mia! È proprio questo in complesso che io dicevo con una convinzione al di sopra di ogni eloquenza durante la professione di una giovane Suora, che lasciava la famiglia, una buonissima condizione sociale, un brillante avvenire, una immensa ricchezza: « Ella cambia, sorella mia, l’oasi di un deserto, i suoi pochi fiori, la sua ombra, e la sua scarsa sorgente, con un giardino di gioia immortale. « Ella dona un granellino di sabbia e riceve un fulgido dono; ella si priva d’una goccia, ed un oceano infinito la inonda; rinunzia ad essere la regina di un focolare o di un salotto, per essere regina fra gli Angeli, per divenire la sposa del Creatore. I suoi beni l’avrebbero un giorno, forse, riempita d’amarezza: li avrebbe dovuti ad ogni modo lasciare, mentre che la ricchezza divina che oggi possiede sarà un bene eterno. – Sorella, ecco quello che il linguaggio delle creature chiama « sacrificio » e che nel linguaggio del Vangelo io chiamo « esaltazione e gloria divina ». Che cosa è, infatti, la vera nobiltà, se non una tradizione. d’onore, di dignità morale, di coraggio, di devozione, di alta virtù? Questa nobiltà è legata ad un nome che impone il rispetto. Non è dunque una posizione improvvisata, né una vincita alla lotteria. La nobiltà è una bellezza che tende all’immortalità. Ma qual è la nobiltà più legittima di quella del sacerdote, che è erede della grandezza, della potenza redentrice del Re-Salvatore, ed il cui ministero e la cui vita debbono essere infatti, di valore e di devozione eroica? Che cosa sono le più ricche tradizioni di nobiltà, le più alte cariche sociali, paragonate a questa discendenza del Cristo-Gesù, che è il sacerdozio, di origine divina e antico di venti secoli? E vicino al sacerdote, primo principe tra i principi la religiosa, creazione splendida della Chiesa, di una bellezza che sorpassa, in un certo senso, la beltà angelica, santuario vivente del Signore, la religiosa, dico io, non ha sopra di sé che il sacerdote ed il Cielo. – Nella misura in cui il gran mondo disprezza e disdegna la gloria del sacerdote e della religiosa, la rivoluzione, più logica di quel che si pensi, vendica incoscientemente il Dio così oltraggiato. Perché delle distinzioni e delle caste fra gli uomini, quando essi non accettano i titoli conferiti da Dio stesso? I demagogi ritorcono contro i signori, il loro stesso linguaggio. Come l’aristocrazia, la borghesia, a sua volta, non ha più confidenza nel Signore e gli lesina i suoi figli. L’esempio delle classi alte trascina il discredito gettato dagli uni, provoca il rispetto negli altri. Il sacerdozio non attira più. Esso appare come una casta in decadenza. E si cerca sempre per i fanciulli, quand’essi hanno talento e carattere, una educazione atta ad elevarli al disopra del comune, un piedestallo che li renderà grandi, e nello stesso tempo onorerà la famiglia intera. Rettifichiamo qui, senza pietà, un termine che implica in sé un’idea falsa. Si dice: la carriera sacerdotale, il sacerdozio non è una carriera propriamente detta, è uno stato unico a parte ed al di sopra di tutte le carriere, anche delle più nobili. E se vi fu un tempo in cui la sua nobiltà fu tanto ambita nella società, da provocare in essa delle ambizioni, le cui conseguenze furono tanto dolorose, oggi ohimè! Essa è caduta: il sacerdozio è discreditato, abbandonato, da tutte le classi sociali. Se uno dei figli di un gran signore ha ricevuto il rifiuto formale da suo padre, alla domanda di farsi prete, perché gli si è fatto osservare « che non deve abbassarsi », perché il figlio del dottore o del notaio dovrebbe andarsi a chiudere in seminario, quando tutto gli sorride nell’avvenire, quando ha la speranza di elevarsi nella società, e di lasciare alla sua famiglia, un nome ch’egli avrà reso illustre? L’onore offerto da Nostro Signore è misconosciuto e disprezzato… che dolore! Si sarebbe fieri di avere un figlio ministro o alto personaggio ai servizi di un re della terra, e si teme di farne un ministro del Re immortale? Una giovinetta molto ricca della borghesia, può aspirare a un nobile parentado e ciò avviene frequentemente, perché i milioni comprano tutto. Ma è raro, molto raro ch’ella non incontri opposizioni, se pretende di diventare « regina » consacrandosi a Dio. Un castello potrebbe diventare la sua dimora; il monastero, il palazzo del Re Crocifisso… è una follia! Ma gli umili, rispondono essi almeno generosamente all’appello divino? Ne sono essi onorati? Ohime! Essi risentono della mentalità anzidetta, per quanto in un grado minore. Essi sanno che i tempi sono duri, che il sacerdote è povero e che per lui la lotta è aspra. Niente li attira adunque verso il seminario od il convento. Bisogna, per conseguenza, che la fede degli umili sia ben radicata, perché il divino mietitore scelga tra di essi alcune belle spighe, che frutteranno mille per uno nel campo della Chiesa. – Ma sembra che il Dio di Betlemme abbia voluto, come compenso, mettere nell’anima del povero e dell’umile una nobiltà di sentimenti ed un istinto del Divino, che noi riscontriamo sempre meno nella classe superiore. Io conosco una povera domestica, già avanzata in età e malaticcia, che dette tutte le sue economie per le spese necessarie all’educazione in un seminario, di un fanciullo più povero di lei: « Io servirò fino alla morte, diceva ella, ma voglio offrire un sacerdote al mio Dio. » – Il barone di … è vittima di un grave accidente di caccia. Per molto tempo ha dimenticato i suoi doveri religiosi: altezzoso e poco amico dei sacerdoti, egli agonizza tuttavia nella povera stanza di una chiesa di campagna. Il giovane sacerdote ha, egli stesso, deposto il ferito sul proprio letto, ed ha fatto con abilità e delicatezza, i primi medicamenti. Quando la famiglia piangente arriva, il ferito è calmo. Egli riposa tra le braccia dello zelante sacerdote, che lo ha confortato, ed ora lo conforta e lo prepara al supremo distacco. – Dopo la prima esplosione di dolore, la madre e le figlie si provano a ringraziare; la loro riconoscenza è ben grande per quel sacerdote, che il ferito vuole accanto a sé, chiamandolo il suo miglior amico, il suo ammirabile benefattore. Esse chiedono: « il Suo nome Reverendo? » Sentendolo, il barone turbato si solleva ed esclama: « Ma come, Ella sarebbe il figlio di X… il nostro antico portiere?… » « Sì, risponde il giovane sacerdote, timidamente. Ma non parliamo di questo, aggiunge egli, rivolgendosi alle signore, preghiamo piuttosto per il caro malato. Io le ho attese per dargli il Viatico ». La sera stessa il barone rendeva la sua anima a Dio, fra le braccia dell’umile sacerdote, figlio di portiere, di cui ecco la storia. A undici anni, per sua richiesta, i genitori lo misero in Seminario. Il barone, scontento e dimentico dei lunghi anni di servizio e di fedeltà del suo servitore e di sua moglie, che era stata nutrice di due sue figlie, congedò la famiglia, quando apprese questa notizia. Qualche tempo dopo, il buon servitore, minato dal dolore, morì, ma il fanciullo continuò gli studi, e Dio voleva che il giusto pentimento, la misteriosa espiazione, la santa vendetta, la riconciliazione caritatevole fosse fatta nelle sue mani sacerdotali. In quell’ora solenne, in quel quadro illuminato già dalla luce dell’Eternità, chi era realmente il grande, il vero personaggio di dignità morale, e di potere superiore a tutta la potenza terrena? – Vi è anche di peggio della diffidenza delle classi: la mentalità dei giovani educati nella frivolezza, per il piacere. E come la sconfitta d’un esercito è certa, per l’educazione effeminata e per la leggerezza di costumi d’una razza, così lo spirito di sacrificio e di dedizione, la vocazione di rinunzia a sé stessi del sacerdote e della vita religiosa, non possono svilupparsi in una gioventù assetata di comodità e delirante di piacere. – Il principio antimilitarista non è soltanto e principalmente un principio d’orgoglio rivoluzionario: essa è, prima di tutto, un principio di sensualismo eccessivo. Si aborre l’esercito più per egoismo che per umanità. Nel seminario e nel chiostro si forma ugualmente una milizia, più forte, più disciplinata, più rigida nella santa austerità, più virile nella resistenza di carattere, più provata non solo in atti isolati, ma in una vita intera di eroismo. Ora, i giovani vogliono scuotere ogni giogo di disciplina. Tanto si è parlato loro di libertà, di indipendenza, di diritto alla potenza senza limiti, che sembra loro impossibile, anche se cresciuti in famiglia cristiana, d’abbracciare la vita sacerdotale o religiosa. – Nella crisi di vocazione vi è una crisi acuta di carattere, vi è anche una crisi di sensualismo. La mancanza di sobrietà, di freno, di pudore, crea un’atmosfera carica di passione, che la vita sociale, l’abitudine del teatro malsano e degli abiti provocanti rende più densa ed asfissiante. La virtù dei giovani, anche dei migliori, è scossa.

V. – Il vittorioso appello del Signore

Sopra tutte le opposizioni, restano i diritti del Maestro che ha fatto, del sacerdote, lo strumento indispensabile delle sue grazie. Egli si riserba il diritto sovrano di regnare, nella numerosa falange dei suoi amici predestinati, quelli ch’Egli ha guardato con sguardo di predilezione; Giovanni e le Marie… Egli li prende dove vuole; fra gli umili, fra i grandi, fra i santi e fra gl’indifferenti. E a volte per far risplendere la sua potenza, Egli va a cercare anche lontano. Egli designa, chiama sotto mille diverse forme, insiste con la sua grazia, fa dolce pressione, pur lasciando a ciascuno la libertà, il merito di seguirlo; si può sempre preferire a Lui, le reti e la barca del mondo, e rifiutare la missione gloriosa d’essere « pescatori» d’uomini ». – Avviene qualche che il giovane, la fanciulla restano esitanti, confusi, turbati. E allora comincia la grande e delicata missione dei genitori cristiani. Dio, che ha loro partecipato l’autorità sua, richiede da essi un gesto di fede, una condotta che sia d’accordo con la loro coscienza cristiana, e che non soltanto non contraddica, ma sia conforme e faccia eco alla sua volontà suprema. La loro missione d’educatori e di maestri continua, con lo stretto dovere, di secondare l’appello della grazia, senza precipitare le soluzioni, ma circondando soavemente e fortemente e prudentemente l’anima del fanciullo. E la santa decisione può nascere dal cuore della madre e delle figlie, del padre e del fanciullo come un unico e stesso cuore. Oh, che santa unione! – Se ancora, dopo di questo, resta qualche dubbio, la preghiera, i savi consigli d’un direttore e una sottomissione perfetta alla volontà di Dio, provocheranno certamente la luce. – Una famiglia per quanto nobile e cristiana, non può meritare la grazia di questa visita di Gesù Cristo, che passa da Re in cerca d’un ministro, da Fidanzato che vuol scegliersi una sposa. Certo, le vocazioni possono essere talora titoli di nobiltà divina, onde Nostro Signore vuol ricompensare la virtù provata d’una famiglia a Lui particolarmente unita, la fedeltà di molte generazioni… Ma l’onore di possedere un sacerdote o una suora è talmente superiore a ogni merito personale, ch’esso rimane una delle grazie più gratuite che il Signore possa accordare ai suoi amici. Così pensava il sig. Martin, il babbo avventurato della piccola Teresa, quando diceva: « Io non merito che il Signore venga a prendere le sue spose a casa Mia ». Il numero sempre crescente, delle famiglie cristiane, insensibili e refrattarie a questo onore incomparabile, è uno dei sintomi più inquietanti della decadenza del senso sociale cristiano. Supponete questa dolorosa inversione d’una delle più belle scene evangeliche: la sera del Giovedì Santo, Gesù, venuto a Betania, per il supremo addio, è fermato sulla soglia della casa, congedato colla sua Madre Divina, da coloro che Egli aveva chiamato suoi amici: Lazzaro, Marta e Maria, e questo perch’Egli li invitava a partecipare alla sua crocifissione, e a seguirli fino al Calvario! Ahimè, come questa scena si ripete troppo spesso, per il Cuore Divino, nelle famiglie amate, ove Egli viene ad invitare qualcuno al suo seguito! Eppure è Lui il solo padrone, che avendoci tutto dato, può anche liberamente riprendere e scegliere quel che è suo. Non è dunque mai l’intruso, meno ancora il ladro, quando chiama con un amore che potrebbero invidiarci gli Angeli. È ho visto molto spesso scacciare insolentemente l’Amico di Betania! Ho visto questo dolce Maestro, bandito dal focolare, solo perché osava rivendicare un bene che solo temporaneamente aveva confidato alla custodia dei genitori. – Queste famiglie così degne, così cortesi, di educazione così fine, io le ho viste, soffocate dalla collera. – lo le ho intese pronunciare parole che, per rispetto alla sua miseria, non avrebbero detto ad un mendicante impertinente. « Io ho otto figlie », mi diceva una signora, « tutte son fisse nella mia mente: sei saranno per il mondo; esse si mariteranno facilmente. Quanto a Luisa, la più piccola, è così poco graziosa, così poco simpatica e intelligente che farà bene ad entrare in convento. È la sola alla quale permetterò di essere religiosa » ed abbassando la voce, « il piccolo cencio della famiglia: non è buona a nulla ». Il Signore dispose altrimenti, e prese, nonostante il volere della madre, le due figlie preferite per il monastero, e una terza per il cielo. Un rovescio di fortuna cambiò crudelmente la posizione. Le tre figliole che restarono dovettero lavo far vivere la madre e la sorella malata. La povera madre, in uno stato quasi di miseria, dovette assoggettarsi a mangiare nel parlatorio di un convento, ove una delle sue figliole era divenuta superiora. Ella aveva spesso detto: « È una provvidenza che vi siano dei conventi, perché essi sono il rifugio degli spiriti miseri e insopportabili, delle malaticce, di coloro che una famiglia di un ceto rispettabile non potrebbe convenientemente sistemare », e in altri termini: Gesù è il mendicante al quale si gettano i rifiuti del mondo, gli esseri deboli nel fisico e nel morale. – Ho potuto spesso ammirare la debolezza infinita, la pazienza instancabile, la divina pietà del Maestro adorabile, il cui Cuore resiste a tutti gli oltraggi per conquistare un’anima d’apostolo, un’anima di sposa. La lotta è crudele anche per gli eletti, tanto più, in quanto sentono che il seguire Colui che li chiama, è un loro pieno diritto. Essi veggono la libertà di cui godono i loro fratelli, libertà di cui questi possono abusare a volte, mentre essi menano una vita di oppressione e di diffidenza insopportabile. Tutti li allontanano da tutto ciò che potrebbe favorire quello che viene preso per una « esaltazione ». Non si accorda loro che il minimo di espansione, di pietà e s’impongono loro le più odiose restrizioni. Conosco il caso di un giovane che, per arrivare a intrattenersi con il suo direttore, non trovava altro mezzo che di fingere una innocente relazione amorosa, per la quale veniva approvato in famiglia. Egli vedeva a teatro, a passeggio, una giovinetta… e tutti e due parlavano di vocazione, perché tutti e due si trovavano nella stessa insostenibile e dolorosa situazione. Essi dunque complottavano in favore di Nostro Signore. Aiutandosi a frustare le opposizioni, che le famiglie entusiaste della loro unione avrebbero fatto alle loro vocazioni, essi si vedevano al teatro ed a passeggio, ma.. dopo qualche momento di mistico conversare, si separavano, ed andavano a compiere il loro piano d’avvenire, coi loro confessori. Egli a ventun anni e lei a ventitrè, partivano e realizzavano infine la santa ambizione, per la quale avevano sofferto per lunghi anni, una vera tortura morale. Non è un’enorme ingiustizia in questo caso, veramente vissuto, che questi due giovani, che pur avendo ogni libertà di vedersi e d’incontrarsi, non potessero avvicinare i loro maestri e direttori neanche una volta al mese? Quanti casi come questi, ed anche più penosi, si verificano in seno alle migliori famiglie! Ci si difende con accanimento contro il Volere Divino, e giovani anime si veggono tristemente obbligate di lottare contro i loro parenti. Una convinzione di coscienza lotta contro l’affezione ed il rispetto filiale. « Se lei sapesse — mi diceva una giovane — come il mio cuore batte quando debbo incontrare i miei cari parenti, per difendere la mia vocazione, i diritti contestati del mio Gesù! » – « lo spero che tu non ci darai mai questo grande dolore », diceva la Contessa X… a sua figlia di venti anni, che parlava continuamente di voler essere religiosa, rinunciando ai più brillanti partiti e dando prova in tutti i modi della serietà della sua decisione. « Tutto, mia cara, tutto eccetto questo: diceva la madre con veemenza —; questo sarà un sacrificio al disopra delle mie forze. E poi pensa al tuo stato. ». Dai venti ai ventotto anni, la povera fanciulla subì degli assalti terribili. Infine, dopo una scena di disperazione da parte della madre, ella si sente vinta e dichiara di acconsentire a maritarsi. « Ma brava — esclama la madre consolata tu hai finalmente pensato all’onore dei tuoi parenti; il cielo ti benedica ». Il Cielo avrebbe presto risposto dell’onor suo! Due anni dopo, poche persone intime, accompagnate dagli agenti di polizia, bussavano alla porta dell’albergo ove abitava la contessa. Esse riconducevano presso la madre, la giovane figlia, vacillante, tutta atterrita dallo spavento, con gli abiti portanti ancora tracce di sangue… Ella si era maritata con un « viveur », che aveva considerata questa unione soltanto come un mezzo per dare, con i milioni della sposa, un lustro al suo blasone scolorito. Era stata molto infelice, e quella notte, il marito, che non l’amava affatto, era rientrato tardi ed ubriaco, ed aveva cercato di batterla perché essa lo aveva rimproverato; e mentre lei si difendeva, egli perduta la testa per la collera e per i fumi dell’alcool, si era ucciso con quello stesso colpo che voleva dirigere alla povera donna. Se i genitori hanno il diritto di mettere a prova prudentemente e delicatamente la vocazione dei loro figlioli; se anche, in certi casi è per essi un dovere, non debbon tuttavia opporvisi per partito preso. Vi è un’enorme distanza tra la discrezione del silenzio, dell’osservazione, dell’attesa, ed il sistema della biasimevole opposizione di cui abbiamo parlato. E perché tante esigenze, tante prove, fatte fare prematuramente, tante precauzioni per questa vocazione di sacrificio; ed invece tanta felicità, tante strade aperte per le carriere del mondo, ove i pericoli che minacciano l’onore, la coscienza dei giovani, sono così numerosi? Si direbbe che i genitori siano nati, e vissuti nel mondo, come in un paradiso terrestre, circondati di virtù e di delizie, talmente preme loro che i propri figlioli vi rimangano, nonostante la voce della loro coscienza. – Noi concepiamo chiaramente la lotta del cuore in un padre e in una madre; la perplessità dovuta ad una esitazione istintiva, ad una ripugnanza naturale al sacrificio che loro chiede Gesù, ma non comprendiamo il perché, nelle famiglie cristiane, il mondo sia preferito alla vita religiosa. Poiché di fatto, su cento eletti del Signore, si può giudizio, più con certezza affermare che, in generale, tutti e cento siano molto felici, mentre che quelli che hanno l’esperienza del secolo, sanno quale sia, all’opposto, la spaventosa proporzione dei felici tra coloro che vivono nel mondo. – Se i genitori avessero incontrato, prima del loro matrimonio, le diffidenze, le opposizioni nascoste e palesi, i fastidi di ogni genere che tante giovinette hanno, per attuare la loro sublime vocazione, avrebbero considerato quelle giuste, legittime, ragionevoli? No! essi sanno bene a quali pericoli, a quali scandali frequenti, a quali sofferenze conducono le opposizioni matrimoniali fondate, per esempio, su l’ineguaglianza del patrimonio o di stato, quando i cuori che si amano superano qualunque ostacolo, pur di raggiungere la loro felicità. Forse qualcuno, leggendo queste righe, ricorderà le amarezze provate per il rifiuto e l’opposizione sistematica: che essi risparmino ai loro figlioli, di fronte a una via ben più alta e sublime, queste angustie, che sono un’agonia del cuore. – Mi preme di esporre qui un’idea molto seria, che potrebbe far riflettere molte famiglie cattoliche. – Da che dipende lo strano, inesplicabile svilupparsi d’indifferenza, d’irreligiosità, e a volte anche l’assenza assoluta di pietà, in un fanciullo nato ed educato in un focolare cristiano? Questa anomalia può avere, secondo il mio umile giudizio, più spesso di quanto non si pensi, la sua causa non soltanto nel singolo individuo, ma nella catena che lega le famiglie e le generazioni. La legge della grazia, come la legge della natura, stabilisce questo stretto legame, questa comunione di beni e di infermità morali e materiali. Mi è sembrato constatare, che quando si estingue la sorgente di grazia, che è il pozzo divino di una vocazione, non soltanto ne patiscono le anime degli estranei assetati dell’acqua della grazia, ma la famiglia stessa ne soffre, o ne soffrirà nelle successive generazioni. Quel pozzo divino; quelle messe, quelle immolazioni, quelle preghiere, quella vita. d’olocausto erano destinate prima di tutto ad arricchire la vita soprannaturale del giardino familiare. Tutti gli alberi di questo giardino vivono colle radici nello stesso suolo, tutte le anime sono in stretta comunione spirituale; vi è una partecipazione più o meno abbondante di tesori, di luce, di forza, di amore. E che non si vada a cercare un’altra spiegazione a questi strani problemi morali, a questi enigmi angosciosi che si incontrano in alcune famiglie: la chiave non ne è, spesso, che il rifiuto delle grazie di una vocazione. Si è rinunciato ad un patrimonio: misteriosamente, un male latente ed insanabile ne farà lungamente sentire la privazione, per diverse generazioni. Il Signore è geloso del suo onore; è facile avvedersi di ciò. Egli che, per estrema umiltà, provocata dal suo amore, lascia il trono, lo scettro ed il suo cielo di gloria per salvare il mondo, non vuol essere disprezzato nelle sue chiamate. Di quest’oltraggio, che lo ferisce infinitamente, Egli si vendica — pare portando via, con violenza, il tesoro rifiutato alla Maestà sua. – Non dimenticherò mai questa eloquente lezione di giustizia divina, inflitta a una madre ostinata, da Nostro Signore. La Signorina di X… supplicava invano i suoi per ottenere l’autorizzazione d’entrare in convento. Essendo maggiorenne avrebbe potuto farne a meno, ma le sembrava preferibile d’aspettare che il suo affetto, le sue pene, la tenacia nel suo desiderio. piegassero l’opposizione di sua madre. Questa, da parte sua, sperava in una evoluzione nell’animo della figlia. La situazione diveniva pertanto sempre più penosa, e la madre, esasperata, finì per esclamare un giorno: « Ebbene, se dovessi scegliere fra vederti religiosa e contemplarti morta, preferisco e chiedo la seconda cosa ». Ed ella insisté su questo terribile augurio. Ma per dissipare la dolorosa impressione prodotta sulla giovane, essa aggiunse: « Preparati: domani partiremo. I viaggi ti distrarranno; staremo in giro due mesi, e avrai, senza dubbio, la fortuna di dimenticare, in viaggio, le tue fantasticherie ». Esse partirono, e la mamma non risparmiò né denaro, né fatica per distrarre con passeggiate, teatri, serate e spiagge, i desideri deprecati della docile figliola, che, nonostante tutto, conservava intimamente il tesoro della sua vocazione. Un giorno, mentre il treno espresso su cui erano montate arrivava alla grande stazione di X …, la fanciulla dette un leggero grido, mormorando convulsamente: « Gesù mio » e … cadde morta ai piedi della madre costernata. Qualche minuto dopo, il cadavere era calato dalla vettura e steso sopra un banco d’una sala d’aspetto. Al posto del velo di sposa di Nostro Signore, era spiegato un lenzuolo funebre; la povera madre pagava a duro prezzo la sua triste preferenza…

VI. – Risposte ad alcune obiezioni

Come conclusione di questo studio, esamineremo ora brevemente una serie d’obiezioni, che si trovano sulle labbra di alcuni genitori, Cristiani, altrettanto buoni cristiani, quanto temibili nemici delle vocazioni. Contraddizione inesplicabile! Essi adorano Gesù Cristo in ginocchio, ma sono terrificati al pensiero che uno dei loro figli divenga un altro Cristo o una sposa del Re d’Amore. – Ridurremo a sette, questa serie purtroppo lunga, e risponderemo con tutta la santa e triste veemenza, che l’onore disprezzato del nostro Divino e adorabile Maestro, mette in un cuore d’apostolo e di sacerdote.

1.° Per l’amore di Nostro Signore, per obbedire cioè al quarto comandamento, che i nostri figlioli rinunzino alla vocazione loro e non ci impongano questo sterile sacrificio!!

Salvo il caso del figlio unico che debba sostenere dei genitori poveri o malati, caso ben chiaro in generale, e che non si discute, l’’ obiezione or ora formulata non regge. – Nostro Signore stesso ne ha dato la risposta nel Vangelo: « Chi preferisce suo padre o sua madre a Me, non è degno di Me. ». Del resto, anche umanamente parlando, perché gli eletti del Signore sarebbero i soli a rinunziare alla loro sublime vocazione, mentre i fratelli e le sorelle possono, con ogni libertà sposare, lanciarsi negli affari, allontanarsi dal tetto paterno, in una parola: scegliere liberamente la loro vita? – Quante volte abbiamo dovuto constatare simile ingiustizia! Essa è ormai tanto comune, da diventare regola stabilita. Quelli che desiderano consacrarsi a Dio, debbono aspettare la morte dei genitori; devono essere i fedeli infermieri dei loro ultimi giorni, mentre tutti gli altri, per fondare una famiglia ed assicurare il loro avvenire, possono prendere il volo a loro piacimento. Cento volte m’è capitato di vedere questo: Gesù può attendere: i fidanzati terreni, no! Certamente non li condanniamo se hanno proceduto con prudenza; ma reclamiamo almeno gli stessi diritti per il Fidanzato Divino. Giacché, se la vocazione del matrimonio crea, ad una certa età, ed in circostanze normali, un diritto, reale, questo diritto è, almeno lo stesso, se non più formale e più imperioso, quando si tratta della vocazione religiosa. – Il quarto comandamento obbliga indistintamente tutti i figli di una stessa famiglia. Un fratello non può, senza ingiustizia disimpegnarsene a danno del proprio fratello. V’è una gerarchia dei doveri che elimina qualunque conflitto. Il primo comandamento precede il quarto e tutti, genitori e figli devono rispettare questa priorità. Tale è l’ordine stabilito da Dio stesso. – Questi genitori che reclamano il sacrificio d’una vocazione, avrebbero essi stessi, in simili circostanze spezzato il loro avvenire, ritardando il loro matrimonio? Quanto al sacrificio che fate, non dite che sia sterile! Oh! No! Benedetti, mille volte benedetti, i genitori che offrono il glorioso sacrificio che Nostro Signore chiede loro, per la sua causa. Essi saranno colmati di felicità, e la loro ultima tappa quaggiù sarà più radiosa d’un meriggio, poiché Dio si compiace di vincere in generosità la creatura. Essi Paesi Essi avranno la loro parte meravigliosa nella fecondità sacerdotale o religiosa dei loro figli. L’onore e l’abbondanza empiranno la loro casa, come fu colmata quella del vecchio Giacobbe per la gloria e la potenza del suo figlio Giuseppe. « Pensa ai diritti di tua madre, non dimenticare che tu sei mia figlia! », », diceva con indignazione una madre alla sua figliola, che già maggiorenne, libera ormai di attuare il suo ideale, che aveva accarezzato ormai da quattro anni, sollecitava dalla madre dalla madre un’ultima benedizione prima d’entrare in convento. Con le lacrime agli occhi, con un tono dolce e rispettoso, la ragazza replicò: « Mamma, tu non hai mai parlato così alle mie due sorelle minori già maritate, né al mio fratello maggiore tanto lontano da noi. Mamma, pensa ai diritti di Gesù ».

2° Faccio ostacolo alla sua vocazione, per la sua felicità.

Fu l’obiezione di un padre al suo figlio maggiore, diventato dottore in diritto, e brillante avvocato, meno per convinzione propria che per compiacere i suoi. Alle istanze reiterate del giovane, il padre risponde: « Tu non conosci il mondo; come puoi dire che non sarai felice? Aspetta, osserva, esci di più, tu sei in una età in cui puoi godere ». – Quante volte, triste ed inquieto, il giovane rispondeva: « Sento che sarò un grande infelice nel mondo e un cattivo. Sarò debole e ne soffrirete anche voi… Lasciatemi partire… » Tutto era inutile. Trascorsero molti anni. Il giovane avvocato diventò quello che aveva previsto: « un, grande infelice » e fu veramente uno dei deboli che il mondo perverte. La sua fede fu sommersa in una palude di passioni scatenate. I suoi disordini procurarono vergogna alla sua famiglia, che dovette ritirarsì in campagna. Il vecchio padre fu improvvisamente colpito da apoplessia in seguito ad una discussione grande col figlio, che reclamava imperiosamente denaro… sempre denaro! Chiese un sacerdote, il curato del villaggio accorse, ma il figlio snaturato gli impedì di accostarsi al malato, per assolvere la sua missione… « No, signor curato, no: se non volle in casa sua il figlio prete, non ha certo bisogno d’un sacerdote estraneo Disputare un figlio a Dio, è addossarsi la sventura; se non sempre la sventura materiale almeno quella intima e morale. E nello stesso modo che non sarebbe giusto né ragionevole spingere verso il seminario od il chiostro un giovane o una fanciulla aspiranti legittimamente al matrimonio, allo stesso modo sarebbe odioso e pericoloso di trattenere per forza nel mondo coloro che desiderano sortirne. Noi reclamiamo questa libertà per la felicità del tempo e dell’Eternità. – Ma paragonare la pace interiore, la calma, la dignità e la felicità della vita religiosa e sacerdotale, con la umana felicità, è fare ingiuria alla saggezza del Signore, fare un onore insensato ai capricci e alle invenzioni degli uomini. Se i genitori comprendessero la felicità inesprimibile che provano o gli eletti dell’altare e del chiostro, essi cederebbero generosamente ai loro desideri. – Ma come potrebbero essi farsene una idea esatta, essi che vivono in un ambiente completamente diverso? A poco a poco tuttavia, quando è dato loro di penetrare nella pace e nella luce di cui sono inondati i loro figli consacrati, quale sorpresa e quale gioia per essi! – Tale fu lo stupore profondo di Luigi XV, quando vide la sua figlia Luisa nella sua angusta cella di Carmelitana, vivente di silenzio, di mortificazione e di soggezione e cantando, nonostante questo, la sua felicità! Il re frivolo ebbe una lezione che dovette ricordarsi un giorno. Creder di lavorare alla felicità dei figlioli, opponendosi alla loro vocazione, non è d’altronde che una conseguenza logica dello spirito del mondo. Difatti, quando si è ricco, giovane e libero, come credere che si possa vivere felici nella povertà, la castità e l’obbedienza? Questa follìa della croce è ben lungi dall’esser l’ideale anche per dei buoni Cristiani. Ma ciò non deve impedirci di predicar loro questa filosofia sublime, e di persuaderli lentamente e soavemente, in difesa della Divina Sapienza della Croce e dei diritti del Crocifisso. Sì, quelli che si sono consacrati a Gesù sono felici; sono anzi i soli pienamente felici, giacché si sono spogliati spontaneamente e con gioia di tutto. Essi sono stati padroni della loro natura, hanno voluto vivere della grazia. OQuuaannttii desideri repressi o nobilitati! Quante torture eliminate dal sacrificio delle passioni; quanti piccoli interessi sostituiti dall’unico e supremo interesse: la gloria di Dio! – Essi hanno lavorato aspramente per spezzare le loro catene, ma in ricompensa, allorchè i legami sono stati rotti, volano con sicurezza oltre ogni bruttura e miseria del mondo. Essi respirano l’aria pure delle grandi Altezze. Oh! che santa libertà, che nobile indipendenza, che umile fierezza, quella di cui si gioisce al servizio del Signore! E soprattutto, quale pace immensa e divina che nessuno può rapirci! Noi lottiamo, certamente. anzi noi facciamo della immolazione, un sistema di vita soprannaturale, e del dolore, un mezzo di gioia per l’amore divino; ma nella nostra vocazione di sacrificio, la croce, lungi dall’essere un patibolo, è il trono di gloria che abbracciamo con amore. E questo, perché noi possediamo la sorgente, per eccellenza, della gioia e della forza, il Cuore di Gesù! – In Lui, e con il soccorso della sua Madre Immacolata, noi godiamo anticipatamente del Cielo, noi abbiamo tutto. – Genitori cristiani, che non desiderate per i vostri figli una felicità artificiale, seducente ed ingannatrice, ma una felicità reale, pura, senza fine, donate i vostri fanciulli al Maestro adorabile, Re dei cuori sacerdotali e sposo delle anime vergini. Egli non cambia, non mente, non muore mai!

3° 1 nostri figlioli hanno delle illusioni, la loro pretesa vocazione non è che momentanea esaltazione religiosa… essi non hanno ancora l’età.

È vero che ci si può cullare nell’illusione, e senza dubbio, il pericolo d’ingannarsi esiste dappertutto; tuttavia è molto meno là che altrove. Perché? In primo luogo, perché la vocazione sacerdotale e la vita religiosa sono essenzialmente vie di sacrificio, ed il sacrificio non seduce, né esercita il fascino come il piacere. In secondo luogo, perché tutte e due hanno un tirocinio, una prova, un noviziato, che il matrimonio non ha e non può avere. Il tempo del fidanzamento è lungi dal dare un’idea reale della vita coniugale, con i suoi doveri e le sue responsabilità; mentre la vita del seminario ed il tempo del noviziato sono, per se stesse, la vita che condurranno gli eletti dopo l’ordinazione e la professione. Il sacerdote dunque e il religioso sono infinitamente più coscienti nella loro scelta del più intelligente e più ponderato candidato al matrimonio. L’esperienza conferma eloquentemente questa affermazione là, dove la nefasta legge del divorzio ha alzato le barriere, s’è potuto fare una statistica di focolari infelici. Invece le persecuzioni subite in certi paesi hanno provato che le anime consacrate non erano state disingannate nella loro vocazione. Il coraggio eroico, con cui esse hanno affrontato l’esilio, la povertà e le sofferenze di tutti i generi, per restare fedeli, prova ben chiaramente la felicità intima in cui essi vivono sempre, nonostante l’uragano. – Dunque, se è permesso avere dei dubbi riguardo alle intime disposizioni, alla capacità o alla salute di coloro che si sentono chiamati dal Maestro, questi dubbi saranno certamente dissipati, prima del supremo impegno; ciò fa, della vocazione religiosa, la via più sicura e più provata; per conseguenza la più lontana da ogni illusione. Ciò è come dire che gli inconvenienti dell’età non sono che apparenti, e poiché noi tocchiamo questa questione dell’età, ci preme di far constatare la differenza ingiusta delle misure ordinariamente usate dalle famiglie secondo che si tratti di matrimonio o di convento. Sono rari i genitori che rifiutano il permesso di fidanzarsi ad una fanciulla dai 18 ai 21 anni, quando il pretendente offre delle brillanti garanzie materiali e delle sicure doti morali. Ma quanti giovani di questa età otterranno l’autorizzazione benevola dei loro, io non dico per professare, no, ma semplicemente per diventare aspiranti in un seminario o in un noviziato? – Nostro Signor Gesù Cristo è dunque meno degno di essere accolto dalle povere creature umane? Non può Egli dare sufficienti garanzie di felicità, alla fidanzata che Egli chiama nel suo palazzo di sacrificio e di povertà? Perché, questa parzialità oltraggiosa pel suo Cuore? Evidentemente i genitori possono e debbono esaminare e studiare soprannaturalmente la serietà della chiamata ma, consultando coloro che ufficialmente sono maestri e specialisti nella questione come si fa per ogni altra materia. L’affezione naturale diventa una formidabile ingiustizia, e i genitori s’ingannano spesso, quantunque in buona fede, quando giudicano da soli delle aspirazioni dei loro figli. Un fanciullo vivace, monello, fanatico delle passeggiate e dei giuochi, diventa spesso un religioso eccellente; una giovinetta apparentemente leggera, vanitosa, dissipata dalla mondanità, può diventare una santa carmelitana. Lo spirito del Signore soffia dove vuole, e vince quando trova la buona volontà. Al contrario, non è rado vedere la più pia e seria delle fanciulle, maritarsi e diventare un’eccellente madre di famiglia. Che sia necessario conoscere il mondo per rinunziarvi, è un ragionamento assolutamente falso. Non si deve cercare la menzogna, per amare la verità, e dare ad essa il suo giusto valore. Si dovrebbe dunque tentare di rovinar la salute, o di provocare una malattia, per apprezzare meglio il dono della sanità? O sprecare una ricchezza, per meglio apprezzare il benessere materiale? Allora, perché non imporre, con la stessa teoria, sei mesi di convento a coloro che sono chiamati al matrimonio, perché conoscano anch’essi e considerino meglio, in cambio, quello che pretendono trovare nel mondo ?

4° Guardate quel giovane che voleva essere sacerdote, guardate quella fanciulla che pensava tanto risolutamente al convento; hanno sposato, e sono felici. Se non si fossero trattenuti a tempo!

Andiamo piano, in una affermazione tanto delicata; essa potrebbe trascinarci ad errori fatali. Quel giovane e quella ragazza, dite voi, volevano decisamente consacrarsi a Dio; ora, la prova che si ingannavano sta nel vederli sposi felici. Questo può succedere, nulla di più semplice e di più umano; ma allora noi potremo dire che la risoluzione e il desiderio di quei giovani, non erano così sicuri come si poteva credere; questo sarebbe soprattutto vero, se la vostra opposizione non fosse stata un ingiusto rifiuto, ma una prova ragionevole e prudente che voi potete, del resto, sempre esigere, come poco sopra fu detto. In ogni caso, non si può assolutamente concludere che il cambiamento avvenuto stia a provare in favore dell’opposizione; che cioè, tutti quelli che hanno cambiato, si ingannassero e sbagliassero strada; né che tal cambiamento fosse voluto dal Cielo, sebbene li abbia resi felici; poiché le cose non sono sempre in realtà, come appariscono a prima vista. Una guerra di opposizione, abile e delicata, oppure un sistema di soffocamento tenace, prolungato, crudele, possono pur condurre alla rovina, non soltanto di una qualunque debole aspirazione, ma della più sicura e più eccellente vocazione. La più forte salute, la più bella voce, la migliore delle memorie possono perdersi ad un tratto, in una crisi acuta; ma la perdita del tesoro, non prova affatto che non lo possedevano. Così per la vocazione. I cedri del Libano possono essere sradicati dalla tempesta; e che sarà delle anime da lui chiamate, esposte al vento della dissipazione, per provarne la vitalità? Quali genitori, per giudicare dei sentimenti della loro figlia fidanzata, la metterebbero a continuo contatto con altri pretendenti che se la disputino? Quale mai fidanzato potrebbe tollerare un simile sistema? E se, alla fine, la fanciulla, invaghita del fascino e della ricchezza d’un altro, cambiasse un giorno la sua scelta, tutto ciò, potrebbe forse dimostrare che la prima simpatia non fosse esistita seria e verace? Non si deve scherzare col cuore. Ed il fatto che un povero cuore prende fuoco, passando sui carboni ardenti del mondo, non dimostra che due cose: la debolezza del candidato, e la colpevole responsabilità del tentatore. – Bando dunque, all’iniquo sistema che consiste nel mostrare il mondo in quel che ha di più seducente, ossia di ingannevole, non già per provare la serietà di una vocazione, ma per soffocarla. – Nondimeno, non giudicando che dalle apparenze, affermare che il cambiamento di strada ha dato la felicità, è temerario. – Quelli che si erano veramente ingannati, possono essere felici, ma tutti gli altri appariscono tali, e nel fondo del cuore non lo sono in realtà. – Fui chiamato presso una giovane signora morente: creatura dotata delle più belle qualità di spirito e di cuore, essa era capace di render felice il più esigente marito. Aveva già ricevuto gli ultimi sacramenti, ma volle, prima di morire, confidarmi un segreto. « Padre — disse. — Lei ha conosciuto il mio desiderio di farmi religiosa; e come gli sia rimasta fedele lungamente. Vinta dalle lacrime di mio padre, già vecchio ed infermo, e da quelle di mia madre, consentii a maritarmi. Ebbene, padre, io muoio col desiderio mio vivo e insoddisfatto di essere religiosa, e con una profonda amarezza nell’anima, per aver vissuto questi tre anni di matrimonio fuori della mia vita. Ho fatto l’impossibile per render felice il mio ottimo marito, com’era mio dovere; ma non ci sono riuscita. Egli ha sentito che v’era in mezzo a noi un mistero che egli non comprendeva… Il mondo mi ha creduto felice… eppure, ahimè, io muoio profondamente infelice. Che Dio mi perdoni d’aver tradito i suoi diritti! » – Il giorno della sua morte, il marito, giovane eccezionale, mi confidava fra i singhiozzi « Non sono mai riuscito a dissipare un’ombra di tristezza che oscurava l’anima sua!… Ella non è stata felice con me, lo sentivo! Ha portato con sé nella tomba, chi sa quale segreto di dolore e di angoscia! » Oh, queste anime disorientate, più da compiangere che da biasimare, son più numerose che non si creda! Se i loro cuori si aprissero, come smentirebbero spesso, il sorriso delle labbra, ed accuserebbero di folle imprudenza coloro che vollero radicare alla terra anime che sentivano la nostalgia delle altezze celesti! Ho ancora sotto gli occhi lo spettacolo spaventoso d’un giovane dell’aristocrazia, che moriva idiota e roso dal male in un ospedale popolare. La sua storia: fino ai 25 anni voleva esser sacerdote e religioso. Avendo vasta intelligenza e talento non comune, la famiglia volle lanciarlo nel mondo per farne un piccolo superuomo moderno. Quante volte egli aveva dichiarato alla madre: « Conosco il mondo e conosco me stesso. Se esso riesce a sedurmi, mi trascinerà fino in fondo all’abisso non voglio ». Ma lo tentarono in mille modi. Hanno complottato veramente per distoglierlo dalla sua vocazione e non posso raccontare quel che ha osato fare, per allontanarlo dall’altare, la sua sciagurata famiglia, considerata come cristiana!… Essa riuscì oltre quello che s’aspettava, ed io rivedo sempre quel povero caro amico mio piombare una sera nella mia stanza e sentendosi già preso dalla voragine, dirmi piangendo: « Mi salvi Padre, salvando la mia vocazione. Nel mondo io mi perderò certamente! Le oscure previsioni del povero giovane si avverarono: onore, costumi, salute, la stessa ragione, tutto naufragò in pochi anni!… Invece del piccolo eroe mondano che s’era vagheggiato, invece soprattutto del buon Sacerdote che si sarebbe potuto dare a Nostro Signore, se ne fece un dissoluto e un’idiota. La famiglia, spaventata, dovette assistere alla fatale caduta sul tremendo pendìo che essa stessa aveva voluto; nel baratro che essa stessa aveva spalancato ai suoi piedi… Quanti altri poveri sviati come lui! Quante anime, soprattutto vegetanti in una vita volgare e senza intima felicità, che soffocano, nello stretto orizzonte che le opprime, conservando la nostalgia d’un cielo perduto! I genitori ignorano, ordinariamente, l’ultima parola di queste deviazioni. E la dolorosa angoscia dei figli ha un solo rimedio: far delle loro sofferenze una penitenza per essi e per i propri sacrificatori.