DOMENICA III DOPO L’EPIFANIA (2022)

Semidoppio. – Paramenti verdi.

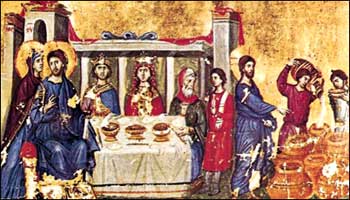

Le Domeniche III, IV, V, e VI dopo l’Epifania hanno il medesimo Introito, Graduale, Offertorio e Communio, che ci manifestano che Gesù è Dio, che opera prodigi, e che bisogna adorarlo. La Chiesa continua, infatti, in questo tempo dopo l’Epifania, a dichiarare la divinità di Cristo e quindi la sua regalità su tutti gli uomini. E il Re dei Giudei, è il Re dei Gentili. Così la Chiesa sceglie in San Matteo un Vangelo nel quale Gesù opera un doppio miracolo per provare agli uni e agli altri d’essere veramente il Figlio di Dio. – Il primo miracolo è per un lebbroso, il secondo per un centurione. Il lebbroso appartiene al popolo di Dio, e deve sottostare alla legge di Mosè. Il centurione, invece, non è della razza d’Israele, a testimonianza del Salvatore. Una parola di Gesù purifica il lebbroso, e la sua guarigione sarà constatata ufficialmente dal Sacerdote, perché sia loro testimonianza della divinità di Gesù (Vang.). Quanto al centurione, questi attesta con le sue parole umili e confidenti che la Chiesa mette ogni giorno sulle nostre labbra alla Messa, che Cristo è Dio. Lo dichiara anche con la sua argomentazione tratta dalla carica che egli ricopre: Gesù non ha che da dare un ordine, perché la malattia gli obbedisca. E la sua fede ottiene il grande miracolo che implora. Tutti i popoli prenderanno dunque parte al banchetto celeste nel quale la divinità sarà il cibo delle loro anime. E come nella sala di un festino tutto è luce e calore, le pene dell’inferno, castigo a quelli che avranno negato la divinità di Cristo, sono figurate con il freddo e la notte che regnano al di fuori, da queste « tenebre esteriori » che sono in contrasto con lo splendore della sala delle nozze. Alla fine del discorso sulla montagna « che riempi’ gli uomini d’ammirazione » S. Matteo pone i due miracoli dei quali ci parla il Vangelo. Essi stanno dunque a confermare che veramente « dalla bocca di un Dio viene questa dottrina che aveva già suscitato l’ammirazione » nella Sinagoga di Nazaret (Com.). –Facciamo atti di fede nella divinità di Gesù, e, per entrare nel suo regno, accumuliamo, con la nostra carità, sul capo di quelli die ci odiano dei carboni di fuoco (Ep.), cioè sentimenti di confusione che loro verranno dalla nostra magnanimità, che non daranno ad essi riposo finché non avranno espiato i loro torti. Così realizzeremo in noi il mistero dell’Epifania che è il mistero della regalità di Gesù su tutti gli uomini. Uniti dalla fede in Cristo, devono quindi tutti amarsi come fratelli. « La grazia della fede in Gesù opera la carità » dice S. Agostino (2° Notturno).

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Ps XCVI: 7-8

Adoráte Deum, omnes Angeli ejus: audívit, et lætáta est Sion: et exsultavérunt fíliæ Judae.

[Adorate Dio, voi tutti Angeli suoi: Sion ha udito e se ne è rallegrata: ed hanno esultato le figlie di Giuda]

Ps XCVI: 1

Dóminus regnávit, exsúltet terra: læténtur ínsulæ multæ.

[Il Signore regna, esulti la terra: si rallegrino le molte genti.]

Adoráte Deum, omnes Angeli ejus: audívit, et lætáta est Sion: et exsultavérunt fíliæ Judae.

[Adorate Dio, voi tutti Angeli suoi: Sion ha udito e se ne è rallegrata: ed hanno esultato le figlie di Giuda]

Oratio

Orémus.

Omnípotens sempitérne Deus, infirmitatem nostram propítius réspice: atque, ad protegéndum nos, déxteram tuæ majestátis exténde.

[Onnipotente e sempiterno Iddio, volgi pietoso lo sguardo alla nostra debolezza, e a nostra protezione stendi il braccio della tua potenza].

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.

Rom XII: 16-21

Fratres: Nolíte esse prudéntes apud vosmetípsos: nulli malum pro malo reddéntes: providéntes bona non tantum coram Deo, sed étiam coram ómnibus homínibus. Si fíeri potest, quod ex vobis est, cum ómnibus homínibus pacem habéntes: Non vosmetípsos defendéntes, caríssimi, sed date locum iræ. Scriptum est enim: Mihi vindícta: ego retríbuam, dicit Dóminus. Sed si esuríerit inimícus tuus, ciba illum: si sitit, potum da illi: hoc enim fáciens, carbónes ignis cóngeres super caput ejus. Noli vinci a malo, sed vince in bono malum.

“Fratelli: Non vogliate essere sapienti ai vostri propri occhi: non rendete a nessuno male per male. Procurate di fare il bene non solo dinanzi a Dio, ma anche dinanzi a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, siate in pace con tutti gli uomini. Non fatevi giustizia da voi stessi, o carissimi, ma rimettetevi all’ira divina, poiché sta scritto: A me la vendetta; ripagherò io », dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; perché, così facendo, radunerai sul suo capo carboni ardenti. Non lasciarti vincere dal male; al contrario vinci il male con il bene”. (Romani XII, 16-21).

P. G. Semeria: Le epistole delle Domeniche, Op. naz. Per il mezzogiorno d’Italia, Milano, 1939.

(Nihil obstat sac. P. De Ambroggi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Curia Arch, Mediolani, 1-3-1938)

LA VITTORIA DEL BENE SUL MALE.

Questa volta bisogna proprio che ve la legga questa lettera o porzione di lettera di S. Paolo ai Romani, ve la leggo e niente altro. È troppo delicato l’argomento che tratta, è troppo importante lo sviluppo che gli dà. Del resto, purtroppo la sentite così di rado la parola di San Paolo, il grande predicatore della verità. Continua l’Apostolo a dare ai romani i consigli morali più tipicamente cristiani; li chiamo consigli, pensando al tono che è d’esortazione, ma si tratta di precetti belli e buoni. L’Apostolo insiste sul tasto delicato e forte della carità cristianamente intesa, così diversa e superiore alla filantropia. « Non fate del male a nessuno, e fate del bene a tutti gli uomini » frase molto chiara e dove l’accento cade su quel nessuno e quel tutti. Cristiani battezzati di fresco, Cristiani troppo freschi per essere Cristiani profondi, potevano credere che la carità nella sua doppia espressione di non fare del male e di fare del bene, potesse e dovesse restringersi nell’ambito dei fedeli. Per gli infedeli, pei pagani doveva essere, poteva essere un altro conto, un altro affare. Ebbene, no. S. Paolo dissipa l’equivoco. Male un Cristiano non deve fare a nessuno, neanche al più scomunicato dei pagani, e bene a tutti. Ma se non dovendo fare e non facendo del male a nessuno il buon Cristiano non può mettersi in contrasto con nessuno, purtroppo possono gli altri mettersi in contrasto con lui, rompendo quello stato pacifico nel quale sfocia logicamente la carità. L’Apostolo lo sa e perciò soggiunge: « se è possibile e per quanto dipende da voi. Siate in pace con tutti ». Soggiunge così per continuare il filo logico del suo discorso ai Cristiani in caso di confitti che altri (non essi) abbiano suscitato, turbando il pacifico equilibrio della carità. In questo caso il dovere del Cristiano, offeso, oltraggiato, danneggiato è di non farsi giustizia da sé: « non vi vendicate, dice il testo, e continua: rimettetevi alla giustizia di Dio, giusta la frase del V. T.: « È mia la giustizia, penserò io a farla ». Dove tocchiamo un’altra volta con mano il mirabile equilibrio del Cristianesimo contrario alla vendetta, ma pieno d’ardore per la giustizia, anzi tanto più dalla vendetta aborrente quanto più alla giustizia devoto. Ogni vendetta individuale rischia di essere un’ingiustizia, perché si fa giudice chi è parte in causa. La giustizia, questa idealità obbiettiva, cristiana per sua natura, non può essere soggettivizzata; o ci si rinuncia, o la si affida a Dio. – Affidato a Dio l’esercizio eventuale, eventualmente necessario, della giustizia, il buon Cristiano anche nel caso di ingiuria sofferta deve riprendere verso il suo offensore l’esercizio della carità. La quale nella fattispecie esercitata verso un nemico, verso chi l’ha demeritata diventa perdono. « Ci penso io alla giustizia, a mettere a posto il malvagio », dice il Signore, e allora a noi non resta che continuare per il solco radioso della carità. E perciò: « se — riprende la parola l’Apostolo Paolo — il tuo nemico (colui che ha voluto essere tale per te) viene ad avere fame, tu, da buon fratello, perché non sei, non puoi, non devi essere altro, tu dagli da mangiare, se ha sete dagli da bere. Lo richiamerai così, collo spettacolo vivo, edificante della tua bontà indomita ed indomabile, a coscienza più chiara e cosciente della sua malvagità ». – E qui senza tradire il concetto dell’Apostolo Paolo ho dovuto modificare un po’ le sue parole. Ma il concetto come è bello e profondo! Quando uno ti picchia, tu, secondo la morale del mondo, dovresti, devi picchiarlo: al gesto violento e brutale rispondere con un altro gesto egualmente brutale e violento, scendere anche tu su quel terreno bestiale e brutale, dove si è collocato lui. Dare a lui un cattivo esempio, come egli lo ha dato a te. Il Cristianesimo ragiona ben altrimenti. A chi si brutalizza, bisogna dare esempio di umanità; il Cristiano rimanga al suo posto, alto e nobile, e potrà condurvi l’avversario. E così avrà una vittoria non di Pietro su Cesare, dell’uomo sull’uomo, del più forte e violento sul più debole, no; si avrà la vittoria, una vittoria del bene sul male, del bene che lo ferma sul male che vorrebbe continuare le sue gesta. La Vittoria del bene sul male, il segno e il programma del Cristianesimo che Paolo riafferma a conclusione del suo discorso: « non ti far vincere dal male, ma vincilo tu il male e vincilo col bene, la sola arma efficace all’uomo, « noli vinci a malo, sed vince in bono malum ».

Graduale

Ps CI: 16-17

Timébunt gentes nomen tuum, Dómine, et omnes reges terræ glóriam tuam.

[Le genti temeranno il tuo nome, o Signore: tutti i re della terra la tua gloria.]

V. Quóniam ædificávit Dóminus Sion, et vidébitur in majestáte sua.

[V. Poiché il Signore ha edificato Sion: e si è mostrato nella sua potenza. Allelúia, allelúia.]

Alleluja

Allelúja, allelúja.

Ps XCVI: 1

Dóminus regnávit, exsúltet terra: læténtur ínsulæ multæ. Allelúja.

[Il Signore regna, esulti la terra: si rallegrino le molte genti. Allelúia].

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthæum.

Matt VIII: 1-13

In illo témpore: Cum descendísset Jesus de monte, secútæ sunt eum turbæ multæ: et ecce, leprósus véniens adorábat eum, dicens: Dómine, si vis, potes me mundáre. Et exténdens Jesus manum, tétigit eum, dicens: Volo. Mundáre. Et conféstim mundáta est lepra ejus. Et ait illi Jesus: Vide, némini díxeris: sed vade, osténde te sacerdóti, et offer munus, quod præcépit Móyses, in testimónium illis. Cum autem introísset Caphárnaum, accéssit ad eum centúrio, rogans eum et dicens: Dómine, puer meus jacet in domo paralýticus, et male torquetur. Et ait illi Jesus: Ego véniam, et curábo eum. Et respóndens centúrio, ait: Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestáte constitútus, habens sub me mílites, et dico huic: Vade, et vadit; et alii: Veni, et venit; et servo meo: Fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus, mirátus est, et sequéntibus se dixit: Amen, dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël. Dico autem vobis, quod multi ab Oriénte et Occidénte vénient, et recúmbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno coelórum: fílii autem regni ejiciéntur in ténebras exterióres: ibi erit fletus et stridor déntium. Et dixit Jesus centurióni: Vade et, sicut credidísti, fiat tibi. Et sanátus est puer in illa hora.

[“In quel tempo, sceso che fu Gesù dal monte, lo seguirono molte turbe. Quand’ecco un lebbroso accostatosegli lo adorava, dicendo: Signore, se vuoi, puoi mondarmi. E Gesù, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio; sii mondato. E fu subito fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: Guardati di dirlo a nessuno; ma va a mostrarti al sacerdote, e offerisci il dono prescritto da Mose in testimonianza per essi. Ed entrato che fu in Capharnaum, andò a trovarlo un centurione, raccomandandosegli, e dicendo: Signore, il mio servo giace in letto malato di paralisi nella mia casa, ed è malamente tormentato. E Gesù gli disse: Io verrò, e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo, disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto; ma di’ solamente una parola, e il mio servo sarà guarito. Imperocché io sono un uomo subordinato ad altri, e ho sotto di me dei soldati: e dico ad uno: Va ed egli va; e all’altro: Vieni, ed egli viene; e al mio servitore: Fa la tal cosa, ed ei la fa. Gesù, udite queste parole, ne restò ammirato, e disse a coloro che lo seguivano : In verità, in verità vi dico, che non ho trovato fede sì grande in Israele. E Io vi dico, che molti verranno dall’oriente e dall’occidente, e sederanno con Abramo, e Isacco, e Giacobbe uel regno de’ cieli: ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre esteriori: ivi sarà pianto e stridore di denti. Allora Gesù disse al centurione: Va, e ti sia fatto conforme hai creduto. E nello stesso momento il servo fu guarito”.]

OMELIA

(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. – Soc. Ed. Vita e pensiero.- Milano 1956)

SALVIAMO L’ANIMA DAL PECCATO

Il Vangelo della Messa odierna ci propone due miracoli che insegnano come efficacemente possiamo ottenere da Gesù la salvezza dell’anima nostra, e la salvezza dell’anim:a di qualche nostro prossimo. – IL LEBBROSO E LA SALVEZZA DELL’ANIMA NOSTRA. Il primo miracolo è di un lebbroso che corse coraggiosamente ai piedi di Gesù, e, adorandolo, gli disse: « Se vuoi, tu puoi guarirmi »; Era proibitissimo ai colpiti dall’orrendo inguaribile male avvicinarsi all’abitato, accostare i sani; e similmente chiunque avesse toccato un lebbroso, tosto era dichiarato immondo, per legge di Mosè e veniva segregato dal consorzio civile. Ma il lebbroso era così certo nella sua fede, che già si vedeva guarito e non badò più a nessun divieto legale. E Gesù si sentiva talmente superiore ad ogni legge e ad ogni contagio che distese la sua bianca mano divina a toccare quella carne tumefatta e imputridita. «Se vuoi, tu puoi guarirmi ». «Lo voglio, e sii guarito ». Istantaneamente la lebbra scomparve. Voi lo sapete, Cristiani, la lebbra del corpo è figura di un’altra lebbra più disastrosa, che colpisce la parte migliore dell’uomo: voglio dire il peccato che è perdizione dell’anima. Vorrei che tutti quelli che si sentissero oppressi da questo orrendo male, l’unico vero male, salvassero la loro anima, imitando il lebbroso evangelico in due cose: nella decisione della volontà, e nel coraggio della sincerità. – a) Decisione della volontà. Il lebbroso ebbe quel desiderio e quella decisa volontà di guarire, che spezza ogni indugio, supera ogni difficoltà. È questo che dovrebbero avere i peccatori se conoscessero il loro male: invece sono freddi e indifferenti. Par che stimino sventura da poco la lebbra spirituale, e per conseguenza par che stimino fortuna da poco l’essere mondati. Dicono: «un giorno o l’altro, voglio anch’io fare la mia confessione; adesso ho tante altre brighe che mi disturbano; se mi riesce di mettere a posto quell’affare, poi verrò a mettere a posto anche i conti coll’anima ». Ma è volontà decisa, questa? La salvezza dell’anima, la pace con Dio viene dunque per ultima nell’ordine dei vostri desideri? – Una sorella di S. Tommaso d’Aquino avendo saputo della fama di santità e di sapienza che circondava il fratello, gli scrisse una lettera, nella quale lo pregava di indicarle il modo sicuro per diventare santa. S, Tommaso, per provare il suo desiderio, non risponde. La sorella gli scrive una seconda e una terza volta. Finalmente le invia un biglietto con due parolette di risposta: « Si vis ». Se vuoi! – b) Coraggio della sincerità. Tanta era nel lebbroso la decisione della volontà che gli levò la vergogna, che naturalmente doveva sentire, di mostrarsi così schifoso com’era davanti a Gesù e alle altre persone che erano con Lui. A molti invece il coraggio di aprire le piaghe e le cancrene della loro coscienza viene meno. E non osano, non dico in pubblico, ma neppure nel secreto della confessione, manifestarsi a Gesù rappresentato dalla persona del suo ministro. Pare ad essi troppo gravoso il confessare schiettamente i loro peccati, e per mancanza di coraggio nella sincerità o non si confessano o si confessano male. Così non salvano la loro anima dalla orribile lebbra. – IL CENTURIONE E LA SALVEZZA DEL PROSSIMO. Il secondo miracolo è la guarigione d’un servo del Centurione di Cafarnao e c’insegna come dobbiamo interessarci anche per la salvezza dell’anima del nostro prossimo. I Centurioni erano ufficiali dell’esercito che avevano sotto di sé un centinaio circa d’uomini. Uno di questi, di presidio a Cafarnao, aveva uno schiavo morente, che egli amava tanto. Avendo udito parlare di Gesù, forse avendo anche veduto parecchi suoi miracoli, pensò che soltanto Lui glielo avrebbe potuto guarire, purché volesse. Ma, essendo pagano, non osò fare direttamente la domanda al Messia; degli amici la fecero in vece sua. – Alcuni anziani e maggiorenti si incaricarono della cosa, e si presentarono a Gesù: « Merita che tu gli guarisca il servo, perché è un uomo che ama la nostra nazione e ha costruito a sue spese una sinagoga ». Rispose a loro Gesù: « Verrò Io e glielo guarirò ». E subito si pose in cammino. – Quando il Centurione seppe che il Signore si degnava di venire in casa sua, fu talmente commosso, che gli mosse incontro per fermarlo: « Non incomodarti così che è troppo! Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa, ma dì una sola parola e il mio servo sarà guarito ». E aggiunse un paragone pieno di vita. « Anch’io, Signore, sono uomo di qualche potere e posso farmi ubbidire dai soldati e servi che ho sotto di me. Se dico a uno: « va! » ed egli va; e se dico a un altro: « vieni!, ed egli viene. Ma tu hai tutto sotto di te, le cose e le forze, la vita e la morte, e ciò che comandi viene eseguito sempre ». Gesù, davanti a un’anima leale ed aperta che di colpo si elevava a riconoscere in Lui un potente sovrano sull’universo, meravigliato e commosso, si rivolse alla gente che lo circondava ed esclamò: « Non ho mai trovato tanta fede neppure in Israele ». Poi disse al Centurione: « Torna a casa, che già è stato fatto come hai creduto ». In quel momento stesso, il suo servo guariva. Nel Centurione ci sono tre cose che devono essere imitate: il suo interessamento per la salvezza del servo, le sue buone opere, l’umiltà del suo cuore. Bisogna interessarsi dell’anima del nostro prossimo, specialmente delle persone che sono legate a noi da vincoli particolari o di parentela, o di servizio, o d’amicizia. Vedete come il Centurione in un tempo e in una società in cui di solito i padroni trattavano gli schiavi come cose, si affligge e si adopra per il suo servo morente come fosse un suo figliuolo. Perché altrettanto interesse e premura non vengono adoperati dai genitori per i figliuoli, dai padroni per i servi e i dipendenti, dai superiori per i sudditi, quando sanno che han l’anima morente o fors’anche già morta? «Ho provato ogni mezzo, — si scusano alcuni, — ma non ho ottenuto nulla. Non vuol sapere di mutar vita, continua come prima, e peggio di prima ». Non avete però provato i mezzi del Centurione: le buone opere e l’umiltà. Bisogna compiere opere buone e fare buone preghiere per avere presso Dio dei potenti intercessori. Se gli Angeli della vostra parrocchia, se le anime del purgatorio, se i poveri potessero ripetere a Gesù quelle parole che già gli anziani e i maggiorenti dissero a favore del Centurione, otterreste la guarigione e la salvezza di quante anime vorreste: « Signore, merita che tu gli converta quella persona per cui ti prega: ama e sostiene le opere parrocchiali (potessero dire gli Angeli della Parrocchia!); si ricorda sempre di noi e ascolta e fa celebrare molte sante Messe in nostro suffragio (potessero dire le anime purganti!); è compassionevole e generoso davanti ad ogni nostra miseria e sofferenza (potessero dirlo i poveri!) ». Bisogna infine essere molto umili. Non confidare sui nostri meriti, quasi ne avessimo, e quasi fossero tali da obbligare Dio a chinarsi verso di noi. Ricordiamo sempre le belle parole che l’umiltà pose sulle labbra del Centurione e che la Chiesa ha rese popolari e immortali nella sua liturgia: « Domine, non sum dignus… » L’umile, quando prega, non ha pretese, ma implora; se non ottiene subito non si sgomenta né desiste, ma dolcemente insiste; e se dopo anni di continuate preghiere non vede frutto alcuno, non dispera, ma crede che le sue preghiere non andranno perdute anche s’egli non ne vedrà mai l’effetto. Chi può intuire quello che avviene nei cuori? Forse all’ultimo istante della vita per quelle umili, ripetute, disinteressate preghiere, la grazia vincerà la resistenza del cuore indurito, e l’anima si salverà. – « Se vuoi, tu puoi guarirmi da un male inguaribile » dice il lebbroso. «Se vuoi, con una parola soltanto che tu dica, tu puoi salvare il mio servo agonizzante » dice il Centurione. Due belle e profonde professioni di fede in Gesù, Figlio di Dio, e Dio stesso onnipotente. – Orbene, moriva tant’anni fa il servo di un principe il quale aveva per tutta la sua lunga vita adempiuto il suo ufficio con la massima fedeltà. Il principe lo andò a visitare che già era agli ultimi istanti. Il morente allora aprì gli occhi già torbidi e lo guardò a lungo con una straziante supplicazione. «Che hai? qualunque cosa desideri, dimmela, e l’avrai ». « Principe, non lasciarmi morire! ». « Questo, non te lo posso fare ». « Allora allungami la vita d’un anno, d’un mese almeno… ne ho bisogno per riabbracciare il mio figlio lontano ». « Questo, non te lo posso fare ». « Allora, provvedimi di buona scorta per il viaggio ch’io sto per fare all’eternità; almeno levami un poco di quest’orrore della morte che mi fa tutto tremare… ». « Non posso, non posso » Il servo sospirando dolorosamente, come chi s’accorga d’un grande inganno che gli sia stato fatto, disse: « Me infelice! ecco che dopo una vita di continuo e pesante servizio, il mio padrone non può darmi nemmeno una delle ricompense di cui ho desiderio e bisogno. Ho dunque sciupato la vita». E spirò. – Dalla parabola di questo misero servo, impariamo a non servire quei padroni che non possono né salvarci dalla morte eterna, né darci la piena felicità a cui aspira l’anima nostra. Da questo momento senza più infedeltà poniamoci al servizio del Signor nostro Gesù, il quale può tutto ciò che vuole. Con una sua parola, può tramutare il nostro cuore, da incostante, egoistico, pauroso del sacrificio com’è, in un cuore forte nel bene, generoso nell’amore, coraggioso nelle difficoltà. – Che bel carattere d’uomo questo Centurione! Da una parte sentiva la necessità di Gesù, per non lasciar morire in atroce spasimo quel servo che gli era prezioso come un figlio, dall’altra tremava al pensiero di vedere Dio con i suoi occhi impuri, di parlargli colla sua bocca profanata da tante parole non giuste, non buone, di riceverlo nella sua casa ove ancora forse stava eretto qualche idolo nelle nicchie. Questi devono essere i sentimenti di tutti i Cristiani davanti a Gesù nella Comunione. – Il desiderio e la necessità devono spingerci continuamente a Lui; il timore di riceverlo indegnamente ci deve far tremare ogni volta, prima di toccare la sacra mensa. Chi non mangia di questo Pane, non ha la vita. Ma chi ne mangia male, avrà la morte. Probet autem se ipsum homo (I Cor., XI, 28). – a) Desiderio della Comunione per ottenere la forza di sopportare le tribolazioni e le fatiche. – All’albeggiare Giosuè levò il campo e comandò all’esercito e al popol di passare il Giordano. La primavera e le piogge avevano ingrossato il fiume fino al colmo, e l’acque correndo vertiginosamente mandarono un rombo cupo che s’udiva da lontano. Ma appena i portatori dell’Arca santa misero piede nell’onda, le acque superiori s’irrigidirono e s’accumularono come un monte, mentre le acque inferiori scolarono al mare, lasciando secco il fondo (Giosuè, III). – Anche noi dobbiamo attraversare il fiume vorticoso della vita: sono le acque della fatica quotidiana, sono le acque delle tribolazioni che si susseguono senza finire mai quaggiù, sono le acque delle malattie che colpiscono noi o i nostri cari e della morte che tratto tratto fa un vuoto in giro al nostro povero cuore. Non disperiamo; se i soldati e le genti di Giosuè ebbero l’arca, noi abbiamo qualche cosa di infinitamente più grande e più divino: la Santa Comunione. Con essa l’uomo attraversa sicuro la vita e tocca la sponda beata della terra promessa: il Paradiso. – b) Desiderio della Comunione per vincere le tentazioni. – Era notte di battaglia. I Madianiti e gli Amaleciti e tutti i popoli d’oriente armati contro Israele giacevano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette; i cammelli erano innumerevoli come l’arena che è sul lido del mare. Gedeone, a spiare il campo nemico. Il vento gli porta un bisbiglio umano; si ferma e ascolta. Era un soldato nemico che raccontava al suo vicino un sogno misterioso che lo turbava. « Ascoltami — diceva quella voce nell’oscurità — ho avuto un sogno e mi pareva di vedere come un pane d’orzo cotto sotto la cenere rotolare contro di noi: faceva stramazzare i soldati, faceva traballare le tende, tutti morivano ». Gedeone raggiante di gioia tornò al suo campo e gridò: « Sorgete! Il Signore ci ha dato nelle mani tutti i nemici » (Giud., VII, 13-15). – La nostra vita, o Cristiani, è tutta una battaglia, molti nemici ci combattono, ogni momento. Il demonio con le tentazioni, il mondo col mal esempio e con gli scandali e coi piaceri, la nostra carne con le sue passioni. C’è un misterioso Pane col quale potremo rovesciare tutti gli inganni e vincere il terribile combattimento spirituale da cui dipende la nostra salvezza: la Santa Comunione. – c) Desiderio della Comunione per la salvezza eterna. Giorno terribile fu quello della distruzione di Gerico. Le sette trombe squillavano, il popolo intiero non era più che un’unica bocca per gridare l’anatema contro la città che Dio voleva abbattere. Ed ecco le mura e le torri e i palazzi scrosciare con fragore in una nube immensa di polvere: ogni abitante, uomo o donna, vecchio o fanciullo era ucciso; perfino i buoi e le pecore e gli asini erano messi a fil di spada. Intanto sul cielo saliva, tutta rossa come una paurosa macchia di sangue, l’aurora d’un nuovo giorno. In quella rovina solo una donna fu salvata: Rahab la peccatrice. Perché essa aveva bene ricevuto nella sua casa due esploratori di Israele, in quel giorno le venne usata misericordia! Ma dite: quando allo squillare delle trombe angeliche questo vecchio mondo scroscerà nella rovina finale, e tutti gli uomini morranno, e verrà la terribile giustizia di Dio, volete che il Signore non abbia misericordia di quelli che l’hanno ben ricevuto nella santa Comunione, Egli che salvò dalla rovina di Gerico la peccatrice Rahab solo perché aveva dato alloggio a due esploratori? – Questi sono i principali motivi che ci devono far bruciare di desiderio per la Eucarestia; questo, e la parola che disse David nei suoi salmi: « Chi s’allontana da te, muore » (Ps., LXXII 27). – È spaventoso quello che si narra nella Sacra Scrittura (Lev., X). Nadab e Abiu, figli d’Aronne, presi i turiboli vi misero del fuoco profano e dell’incenso e con quello, contro il divieto di Dio, entrarono a far profumi nel tabernacolo santo. Fu un attimo: un fuoco sprigionatosi dall’altare li investì e li abbruciò. I loro cadaveri, così come erano, furono gettati via; fu proibito di scoprirsi il capo in segno di lutto, di stracciarsi le vesti in segno di pianto. – Tremendo castigo: ma pensate quanto più tremendo sarà quello dei Cristiani che osano accostarsi alla Comunione indegnamente. I due figliuoli di Aronne avevano profanato il luogo santo che Dio con segni speciali aveva benedetto; ma coloro che con fuoco profano, ossia col peccato e coll’irriverenza nel cuore, ricevono l’Eucarestia, profanano il Corpo e il Sangue di Dio stesso. Di Giuda il traditore è scritta una parola terribile nel Vangelo di San Giovanni: « Et post buccellam introivit in eum satanas » Così è dei sacrileghi: aprono la bocca per ricevere Gesù e ingoiano il demonio. Tornano a casa e il rimorso li dilania, e non comprendono più la strada della redenzione, e vanno nella notte. Cum ergo accepisset ille buccellam exivit continuo: erat autem nox (XIII, 30). – A Mosè, per accostarsi al roveto dov’era Dio, fu imposto che si levasse i calzari; ma agli Apostoli, prima di ricevere la Comunione, fu imposto non soltanto di togliersi i calzari, ma di lasciarsi lavare i Piedi da Gesù stesso, per significare la mondezza che Dio vuole da noi quando ci avviciniamo al banchetto degli Angeli. Come sono lontani da questa purezza coloro che si comunicano dopo una confessione senza dolore, fatta alla rinfusa! come sono lontani quelli che si comunicano senza raccoglimento, senza fede, senza dire una preghiera! come sono lontani quelli che si comunicano con rancori nell’anima, con passioni conservate in fondo alcuore. – Allora — concluderà qualcuno — meglio comunicarsi una volta all’anno, o al più una volta ogni sei mesi. – Ma se dopo i peccati di otto o quindici giorni ve ne stimate indegni, dopo quelli di un anno o quasi in qual modo sperate di diventarne degni? Meglio seguire il consiglio che S. Agostino rivolgeva ai Cristiani del suo tempo: « Deposto ogni affetto al peccato, sforzatevi tutte le domeniche di rendervi degni della Santa Comunione ».

Ecco simboleggiati due sacramenti: nella guarigione del lebbroso, la confessione che ci monda dalla lebbra del peccato: nelle parole del centurione, l’Eucaristia che guarisce da ogni paralisi spirituale e ci dà la forza a correre sulla via dei comandamenti del Signore. Quando, nei secoli del Medio evo, la nostra patria fu spartita a brani, ed ogni brano aveva un principe, ed ogni principe con grande apparato di vessilli, di cavalli, di armi, di trombe usciva in guerra per conquistare altri regni ed altri uomini, ci fu chi amò lanciare in mezzo al folto della mischia uno stendardo magnifico con queste parole: « Qui v’è il cuore e la mano ». Iddio pure, movendo alla conquista delle nostre anime coi due sacramenti della confessione e della comunione, può dire: « qui v’è il mio cuore e la mia mano ». Solo l’amore di Dio poteva perdonarci i peccati. Solo l’onnipotenza di Dio poteva darci in cibo la sua carne e in bevanda il suo sangue. – L’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO NELLA CONFESSIONE. Cesare Augusto venne a sapere che Lucio Cinna, cavaliere romano, congiurava nell’ombra contro di lui. Fremette e già meditava lo sterminio del cospiratore e della sua famiglia, quando mutò consiglio. Fece chiamare il colpevole, che s’illudeva nella segretezza della sua trama, lo condusse nella sala più recondita del palazzo imperiale, e tutto solo con lui, così gli parlò. « Lucio! non hai nulla da dirmi? ». « Nulla. » – « Allora ti dirò io qualche cosa. Quando con le mie armi occupavo l’impero, tu e la tua famiglia mi eravate nemici, vi siete nascostamente opposti; io sapevo e non vi ho puniti. Quando tutto il mondo mi proclamò imperatore, tu mi hai chiesto un posto onorevole nella repubblica: altri me lo domandavano, e più degni, eppure a te, non a loro io lo concessi. Non è vero? ». «Verissimo », rispose il cavaliere. « È per questo, allora, che tu congiuri, che tu mi vuoi uccidere? ». « Falso! falso!» urlò Cinna. « Lucio! taci che so tutto. So la notte in cui hai convocato i traditori, so il luogo, so i nomi, so le parole che dicesti. So che nella tua casa sono nascoste le armi per uccidermi;… negalo, se puoi ». Lucio Cinna tremava come una foglia di pioppo. Dopo una pausa, Cesare ripigliò cupamente: Se ti facessi pugnalare col tuo pugnale stesso e ti gettassi nella cloaca massima sarebbe troppo poco. Se con la tua moglie e i tuoi figli ti chiudessi in carcere, senza luce né respiro, se ti lasciassi morire a goccia a goccia sarebbe ancora troppo poco, troppo poco sempre. Or ecco invece che a te, mio nemico nel passato e mio traditore nel presente, lascio la vita, lascio la famiglia, i beni, la libertà, il grado. E non mi basta; ti faccio quello che non hai sognato di essere mai: console ». – Lucio vinto dalla bontà di Augusto ruppe in pianto chiedendo perdono. La dolcezza d’Augusto è poca cosa in confronto a quella del Signore nel sacramento della penitenza. Non ci rinfaccia i nostri peccati; non una volta sola, ma sempre ci perdona e ci ama di nuovo. Ci ridà la grazia santificante, si fa nostro amico, nostro padre, e ci prepara, dopo la morte, un trono di gloria in paradiso. Quanto amore! Al lebbroso guarito Gesù aveva imposto di offrire al tempio il dono prescritto da Mosè: due passeri. Il sacerdote giudaico, ricevendoli, ne uccideva uno e col sangue appena sgorgato aspergeva l’altro, che solo così veniva lasciato in libertà. Il passero che vien ucciso per la salute dell’altro è un simbolo di Gesù Cristo che muore per il peccatore. Nella confessione siamo lavati dal sangue sgorgato dal cuore di Gesù, e questo sangue ci monda dal peccato e ci libera dalla schiavitù del demonio. – L’AMORE ONNIPOTENTE DI DIO NELLA COMUNIONE. Nostro Signore apparve a S. Paola Maria di Gesù, carmelitana scalza, e le disse così: « Fra tutte le mie opere, la più grande, la più potente, la più rara, è l’invenzione del santissimo Sacramento ». Infatti: se Dio fu potente quando trasse dal nulla le cose e con le sue mani plasmò l’uomo, più potente è quando converte tutta la sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. – Se fu buono quando nell’Incarnazione nascose lo splendore della sua divinità nel velame della carne umana, più misericordioso ancora è nell’Eucaristia ove nasconde la maestà divina e l’affabilità umana nell’apparenza di un po’ di pane bianco. Se fu sapiente Dio quando mise nella vite la forza che trasforma gli umori della terra in rosso vino, più sapiente è certamente quando diede al sacerdote la potestà di consacrare il vino nel suo sangue, ripetendo la miracolosa parola della consacrazione. Dio nell’Antico Testamento, quando faceva piovere fuoco, quando divideva le acque del mar Rosso, quando dettava la sua legge dal Sinai, soleva mostrare la sua potenza nella grandezza e nella forza. Nel Nuovo Testamento, istituendo l’Eucaristia, preferì mostrare la sua potenza nell’umiltà e nella debolezza. Ha preferito ridurre la sua vita al minimo perché noi potessimo avere la nostra vita al massimo. E da Dio forte si è fatto debole nell’Eucaristia perché noi che siamo deboli divenissimo forti. – Dice, infatti, S. Giovanni Grisostomo che quando ritorniamo dalla Sacra Mensa, siamo come leoni spiranti fiamme, terribili allo stesso demonio. Ut leones flammam spirantes; terribiles effecti diabolo. E Dio si è fatto pane, perché noi mangiando di questo pane diventassimo come Dio. – « Eritis sicut dii » aveva promesso il demonio quando offrì ad Eva il frutto proibito: se ne accorse ben presto, l’incauta, quanto bugiarda fosse una tale promessa, e quanto funesta. Eppure, Gesù Cristo, Redentore nostro, ha voluto renderla vera con un altro frutto: la S. Comunione. Chi la riceve vivrà della vita divina: « Vivet propter me ». – Geremia udì questo lamento del Signore: « Stupite, o cieli, stupite, o Angeli! E fuggiam via inorriditi dalle porte degli uomini. Due mali ha fatto il popolo: abbandonò la fontana dell’acqua viva e si scavò delle cisterne, delle cisterne avvelenate e rotte che non sanno contenere neppure una stilla d’acqua buona ». Dereliquerunt fontem acquæ vivæ et foderunt sibi cisternas, cisternas dissipatas quæ continere non valent acquas (Geremia, II, 13). Fontana non d’acqua viva, ma di preziosissimo sangue sono i due sacramenti della Confessione e della Comunione: ci furono dati solo a prezzo della vita di un Dio. Ma noi li abbiamo abbandonati, o tutt’al più ci accostiamo assai di rado; ma noi ci siamo scavati nel peccato la nostra cisterna avvelenata che par che ci disseta mentre invece ci cuoce dentro col rimorso e ci cuocerà poi per sempre nell’inferno. Figlio mio — ci ripete Gesù con voce lamentosa — perché m’hai tu fatto due mali? Hai abbandonato la fontana dell’acqua viva e ti sei scavato la cisterna dell’acqua marcia ». – Nella preghiera di questi due bisognosi, sentite quanta fede nella potenza di Gesù. Il lebbroso dice: Tu puoi guarirmi! ed il Centurione a sua volta: Basta che tu comandi e tutto andrà bene! Notate ancora quale rassegnazione alla volontà del Signore. L’ammalato di lebbra non domanda subito la grazia, ma dice: Se tuo vuoi, cioè sta a te il decidere della mia salute. Il comandante romano poi non chiede neppure che il suo servo guarisca, solo espone il suo triste caso, così come è: tocca poi a Gesù volere che il suo servo guarisca. Fede e rassegnazione sono le caratteristiche delle preghiere del Vangelo di oggi, fede e rassegnazione devono essere le doti delle nostre preghiere di ogni giorno. – FEDE. Una santa giovinetta della quale fu scritta la vita davvero edificante, un giorno faceva alla mamma questa domanda: « Mi permetti che alla Messa preghi senza servirmi del libro? ». « Per qual ragione mi fai questa domanda? ». « Perché spesso quando leggo mi distraggo. Invece non sono mai distratta quando parlo col buon Gesù, sai, mamma, quando parlo con Lui è come quando si discorre con qualcuno; si sa bene quello che si dice ». – Questa figliuola aveva capito che vuol dire pregare con fede. Non sono necessari libri, non è necessaria tanta istruzione, tanta scienza, no. Ci sono delle povere persone ignoranti che non sanno forse neppure leggere e sanno pregare benissimo. Basta credere che il Signore sia una persona viva vera e presente e l’orazione diventa facile. « Cos’è la fede? », fu domandato un giorno al Curato d’Ars. « C’è la fede quando si parla a Dio come si farebbe con un uomo » rispose. Comprese bene questa verità quel buon contadino d’Ars che se ne stava tanto tempo inginocchiato in chiesa. « Cosa fate, cosa dite — gli domandò il Santo Curato — quali sono le vostre preghiere? », « Io guardo il mio Dio e Dio guarda me! ». Ecco, o Cristiani, che cosa vuol dire pregare con fede. Bisogna guardare Dio, bisogna parlare con Dio. – Affinché la nostra preghiera sia davvero uno sguardo e una parola rivolta a Dio con pienezza di fede, mi pare che pregando dobbiamo essere convinti di tre cose: a) Anzitutto che Dio è grande. Egli è infinitamente più grande di come lo possiamo immaginare con la nostra piccola testa. Egli è il Creatore di ogni cosa, colui che trasse dal nulla anche la nostra vita. – b) Poi, dobbiamo essere convinti che Dio è buono, ed ha promesso di donarci qualunque cosa gli chiederemo. Nessun padre ama e aiuta i suoi figli come il Padre Celeste. Una volta Dio adirato sta per lanciare lo sterminio contro il popolo d’Israele; Mosè prega: e Dio ritira la sua vendetta. Un’altra volta il popolo eletto, dopo una giornata di battaglia, è sorpreso dalla sera senza aver potuto dare il colpo decisivo; eppure era necessario che il nemico avesse una notte in mezzo da potersi rifare. Allora Giosuè prega: ed ecco il sole arrestarsi sull’orizzonte e prolungare la giornata di qualche ora. I tre fanciulli innocenti, gettati nella fornace ardente, sono risparmiati perché hanno pregato; Daniele nella fossa dei leoni rimane incolume perché ha saputo innalzare la sua mente al Signore. – c) Infine, pregando ci dobbiamo unire a Gesù. Distaccati da Lui noi siamo peccatori, indegni d’ogni sguardo misericordioso da parte di Dio. Ma uniti a Lui, con la grazia e con l’amore, noi siamo suoi fratelli, figli di Dio, teneramente amati dal Padre Celeste. Uniti a Cristo, è Cristo che prega per noi ed offre al Padre le sue suppliche, i suoi meriti, il suo Sangue. A tanto imploratore potrà forse Dio ricusarsi? Son fatte così le nostre preghiere? Pensiamo queste verità mentre preghiamo? Se non è questa la nostra preghiera, non lamentiamoci di essere sempre distratti, di non provarci nessun gusto; non lamentiamoci soprattutto di non ottenere nulla. – RASSEGNAZIONE. Quando con fede sentita domandiamo al Signore le grazie che riguardano il bene dell’anima, le nostre preghiere hanno infallibile effetto. Di questo noi dobbiamo essere sicuri: altrimenti non sarebbero vere le tante promesse che Gesù Cristo ci ha fatto di essere ascoltati quando chiediamo al Padre il Regno dei cieli. Invece non sempre otteniamo le grazie che riguardano il corpo, perché esse non sempre giovano al nostro vero bene. Ed ecco la necessità della rassegnazione alla santa volontà di Dio, rassegnazione che diventa facile quando si vive di fede. Se, con la vivezza della nostra fede, crediamo che Dio è infinitamente sapiente, e conosce il passato, il presente ed il futuro, comprendiamo allora che soltanto il Signore sa quello che è utile per la nostra vita, per la salvezza della nostra anima. Dunque fidiamoci di Dio. – Si portò un giorno da S. Giovanni Elemosinario, Patriarca di Alessandria, un ricchissimo uomo che aveva un figliuolo gravemente malato. Gli recava una grossa somma di denaro da distribuire ai poveri perché con le loro orazioni gli ottenessero che suo figlio guarisse. Ma appena distribuito il denaro e fatte molte preghiere il fanciullo morì. Se ne lamentò il Santo amorosamente con Dio osservando che a questa maniera i fedeli non avrebbero stimolo a fare elemosine ai poveri e poi perderebbero la fede nelle loro preghiere. – Invece il Signore gli rivelò che quella morte era stata appunto l’effetto della elemosina del padre e delle preghiere di poveri. Se quel ragazzo fosse guarito, si sarebbero dannati tutt’e due: il padre a motivo della troppa avarizia per lasciar ricco il figliuolo; e questi perché avrebbe dissipato il patrimonio in stravizi e in disordini. Dunque chiediamo pure a Dio le grazie materiali; ma poi lasciamo fare a Dio, che ci vuol sempre bene. Se un Cristiano vive di fede, dal suo labbro non dovrebbero mai uscire i lamenti. « Perché — dicono alcuni — mi ha messo in tanta povertà? ». E se con tante ricchezze avessi perduto l’anima? Fidiamoci di Dio, che non sbaglia mai! – S. Bernardo, quando si recava in chiesa, era solito dire a se stesso, stando sulla porta: « Pensieri di mondo e di affari terreni, fermatevi qui e aspettate finché sarò uscito. Allora tornerò a riprendervi ». E dalla preghiera, dalla unione con Dio trasse la forza per compiere un bene immenso. Sono pochi gli uomini che come S. Bernardo hanno esercitato un così largo influsso. Sapete perché le nostre orazioni riescono male ed ottengono poco? Perché ci manca il raccoglimento. Sforziamoci davvero, quando preghiamo, di tenere la mente rivolta al Signore: facilmente allora ci sarà la fede nella grandezza e nella bontà di Dio; ci sarà la rassegnazione ai voleri di Dio e se Iddio è con noi di che cosa possiamo temere? Abituiamoci a parlare con Dio e la grazia più bella che noi otterremo sarà di migliorarci ogni giorno sul cammino del bene, verso il Paradiso. – Cristiani, se con sofferenze spirituali o dolori materiali le braccia e le mani di Gesù ci venissero a percuotere, ricordiamoci che esse possono diventare per noi un ascensore. Esse ci portano al cielo: basta che noi ci lasciamo trasportare colla stessa confidenza di un bambino quando è sulle braccia di suo padre.

Offertorium

Orémus

Ps CXVII: 16;17

Déxtera Dómini fecit virtutem, déxtera Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, et narrábo ópera Dómini.

[La destra del Signore ha fatto prodigi, la destra del Signore mi ha esaltato: non morirò, ma vivrò e narrerò le opere del Signore.]

Secreta

Hæc hóstia, Dómine, quǽsumus, emúndet nostra delícta: et, ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora mentésque sanctíficet.

[Quest’ostia, o Signore, Te ne preghiamo, ci mondi dai nostri delitti e, santificando i corpi e le ànime dei tuoi servi, li disponga alla celebrazione del sacrificio.]

https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/20/comunione-spirituale/

Communio

Luc IV: 22

Mirabántur omnes de his, quæ procedébant de ore Dei.

[Si meravigliavano tutti delle parole che uscivano dalla bocca di Dio.]

Postcommunio

Orémus.

Quos tantis, Dómine, largíris uti mystériis: quǽsumus; ut efféctibus nos eórum veráciter aptáre dignéris.

[O Signore, che ci concedi di partecipare a tanto mistero, dégnati, Te ne preghiamo, di renderci atti a riceverne realmente gli effetti.]

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)