FESTA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI N. S. GESÙ CRISTO (2020)

Doppio di 1^ classe. •

Paramenti rossi.

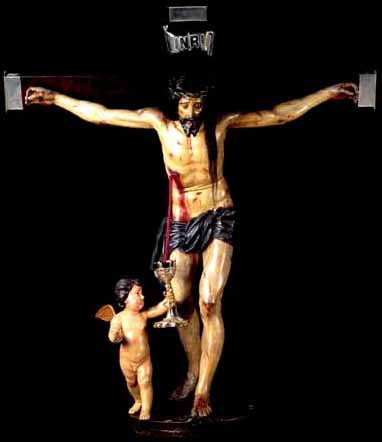

La liturgia, ammirabile riassunto della storia della Chiesa, ci ricorda ogni anno che in questo giorno fu vinta, nel 1849, l a Rivoluzione che aveva cacciato il Papa da Roma. A perpetuare il ricordo di questo trionfo e mostrare che era dovuto ai meriti del Salvatore, Pio IX, allora rifugiato a Gaeta, istituì la festa del Preziosissimo Sangue. Essa ci ricorda tutte le circostanze in cui fu versato. Questo sangue adorabile il Cuore di Gesù lo ha fatto circolare nelle sue membra; perciò, come nella festa del Sacro Cuore, anche oggi il Vangelo ci fa assistere al colpo di lancia che trafisse il costato del divino Crocifisso e ne fece colare sangue e acqua. Circondiamo di omaggi il Sangue prezioso del nostro Redentore, che il sacerdote offre a Dio sull’altare.

Il gran Sacerdote, attraversando il

Tempio, entrava una volta all’anno nel Santo dei Santi col sangue delle

incoscienti e forzate vittime, immolate sull’altare degli olocausti. Questo

sangue dava soltanto una purezza legale ed esteriore. Il Cristo, è salito fino

al vero Santo dei Santi, che è il cielo ed ha presentato al Padre il suo sangue,

spontaneamente e liberamente versato sulla croce. Gesù è dunque il mediatore del Nuovo Testamento, e

il suo sangue espia i peccati dapprima degli Israeliti, e poi di tutti gli

uomini.

Incipit

In nómine Patris, ✠ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen

Introitus

Apoc V, 9-10

Redemísti nos, Dómine, in sánguine tuo, ex omni tribu et lingua et pópulo et natióne: et fecísti nos Deo nostro regnum.

[Ci hai redento, Signore, col tuo sangue, da ogni tribù e lingua e popolo e nazione: hai fatto di noi il regno per il nostro Dio.]

Ps LXXXVIII: 2

Misericórdias Dómini in ætérnum cantábo: in generatiónem et generatiónem annuntiábo veritátem tuam in ore meo.

[L’amore del Signore per sempre io canterò con la mia bocca: la tua fedeltà io voglio mostrare di generazione in generazione.]

Redemísti nos, Dómine, in sánguine tuo, ex omni tribu et lingua et pópulo et natióne: et fecísti nos Deo nostro regnum.

[Ci hai redento, Signore, col tuo sangue, da ogni tribù e lingua e popolo e nazione: hai fatto di noi il regno per il nostro Dio.

Oratio

Orémus.

Omnípotens sempitérne Deus, qui unigénitum Fílium tuum mundi Redemptórem constituísti, ac ejus Sánguine placári voluísti: concéde, quǽsumus, salútis nostræ prétium sollémni cultu ita venerári, atque a præséntis vitæ malis ejus virtúte deféndi in terris; ut fructu perpétuo lætémur in cœlis.

[O

Dio onnipotente ed eterno, che hai costituito redentore del mondo il tuo unico

Figlio, e hai voluto essere placato dal suo sangue, concedi a noi che veneriamo

con solenne culto il prezzo della nostra salvezza, di essere liberati per la

sua potenza dai mali della vita presente, per godere in cielo del suo premio

eterno.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebrǽos.

Hebr IX: 11-15

Fratres: Christus assístens Póntifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non hujus creatiónis: neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, ætérna redemptióne invénta. Si enim sanguis hircórum et taurórum et cinis vítulæ aspérsus inquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis: quanto magis sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti? Et ídeo novi Testaménti mediátor est: ut, morte intercedénte, in redemptiónem earum prævaricatiónum, quæ erant sub prióri Testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt ætérnæ hereditátis, in Christo Jesu, Dómino nostro.

(Fratelli, quando Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraversando una tenda più grande e più perfetta, che non è opera d’uomo – cioè non di questo mondo creato – è entrato una volta per sempre nel santuario: non con il sangue di capri e di vitelli. ma con il proprio sangue, avendoci acquistato una redenzione eterna. Se infatti il sangue di capri e tori, e le ceneri di una giovenca, sparse sopra coloro che sono immondi, li santifica, procurando loro una purificazione della carne; quanto più il sangue di Cristo, che per mezzo di Spirito Santo si offrì senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire al Dio vivente? Ed è per questo che egli è mediatore di una nuova alleanza: affinché, essendo intervenuta la sua morte a riscatto delle trasgressioni commesse sotto l’antica alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna, oggetto della promessa, in Cristo Gesù nostro Signore.]

Graduale

1 Joann 5:6; 5:7-8

Hic est, qui venit per aquam et sánguinem, Jesus Christus: non in aqua solum, sed in aqua et sánguine.

[Questo è colui che è venuto con acqua e con sangue: Cristo Gesù; non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue.]

1 Joann V: 9

V. Tres sunt, qui testimónium dant in cœlo: Pater, Verbum et Spíritus Sanctus; et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui testimónium dant in terra: Spíritus, aqua et sanguis: et hi tres unum sunt. Allelúja, allelúja.

[V. In cielo, tre sono i testimoni: il Padre, il Verbo, lo Spirito Santo; e i tre sono uno. In terra, tre sono i testimoni: lo Spirito, l’acqua, il sangue; e i tre sono uno. Alleluia, alleluia]

V. Si testimónium hóminum accípimus, testimónium Dei majus est. Allelúja

[V. Se accettiamo i testimoni umani, Dio è testimonio più grande. Alleluia.

Evangelium

Sequéntia +︎ sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann XIX: 30-35

In illo témpore: Cum accepísset Jesus acétum, dixit: Consummátum est. Et inclináto cápite trádidit spíritum. Judæi ergo – quóniam Parascéve erat -, ut non remanérent in cruce córpora sábbato – erat enim magnus dies ille sábbati -, rogavérunt Pilátum, ut frangeréntur eórum crura et tolleréntur. Venérunt ergo mílites: et primi quidem fregérunt crura et altérius, qui crucifíxus est cum eo. Ad Jesum autem cum venissent, ut vidérunt eum jam mórtuum, non fregérunt ejus crura, sed unus mílitum láncea latus ejus apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimónium perhíbuit; et verum est testimónium ejus.

[In quel tempo, quand’ebbe

preso l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». Poi, chinato il capo, rese lo

spirito. Allora i Giudei, essendo la Parascève, perché i corpi non rimanessero

sulla croce durante il sabato – era, infatti, un gran giorno quel sabato –

chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e portati via. Andarono,

dunque, i soldati e spezzarono le gambe al primo, e anche all’altro che era

stato crocifisso con lui. Quando vennero a Gesù, vedendo che era già morto, non

gli spezzarono le gambe: ma uno dei soldati gli trafisse con la lancia il

costato, e subito ne uscì sangue ed acqua. Colui che ha visto ne rende

testimonianza, e la sua testimonianza è veritiera.]

OMELIA

[A. Rey: Il

preziosissimo Sangue – Pia Unione del Prez. Sangue, Roma, 1949]

Discorso I

Motivi e modi per fare con frutto il Mese del

Preziosissimo Sangue.

Gratiam

fideiussionis ne obliviscaris (Eccles. XXIX, 20)

Nell’anno 68 dell’Era Volgare, sotto il regno di Galba, Giovanni l’Evangelista – è relegato a Patmos, isoletta rocciosa in faccia all’Asia Minore, all’ovest di Mileto (Act. XX, 15)- una delle Sporadi, ov’erano concentrati, pei duri lavori nelle cave di marmo, i condannati di un certo riguardo. Qui egli ha la spettacolare visione (Apoc. V, 1 segg.) apocalittica « di eventi futuri relativi allo sviluppo ed alla consumazione del Regno di Dio sulla Terra – Vede nella destra di Dio, che siede sul trono, un libro misterioso scritto dentro e fuori, serrato da sette sigilli. Un angelo grida:

– Chi è degno di aprire il libro e di romperne i sigilli? – Ma né in cielo, né in terra, né sotto terra si trovò chi potesse aprirlo. Giovanni, dal cuore reso più tenero al contatto di quello del Maestro, rompe in pianto. Uno dei Seniori, adoranti la divina Maestà, gli si appressa, gli dice: – Non piangere! Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di David ha vinto. A lui è dato il potere di aprire il libro, di scioglierne i sigilli! – E su gli occhi velati da lagrime fulge la incantevole scena: In mezzo al trono, a quattro animali ed a ventiquattro Seniori un Agnello come scannato, balza d’improvviso, pieno di vitalità nova; si avanza dinanzi al trono dell’Onnipotente e riceve da la sua destra il libro misterioso. E non l’ha pur aperto che gli animali ed i Seniori gli si prostrano di fronte, suonano le cetre, offrono coppe colme di profumati aromi. Cantano il cantico nuovo: – Degno tu sei, o Signore, di ricevere il libro e di aprirne i sigilli; poiché sei stato ucciso, e col tuo Sangue hai ricomprati a Dio i popoli, le tribù, le lingue, le nazioni, e ci hai fatti pel nostro Dio re e sacerdoti. Regneremo! – Migliaia e migliaia di spiriti luminosi, roteanti quali astri nel cielo, fanno eco: – E’ degno l’Agnello, che fu sacrificato, di ricevere virtù, divinità, sapienza, fortezza, onore, gloria, benedizione! All’acclamazione angelica rispondono cielo, terra, mare; perfino l’abisso: – A Lui che siede sul trono ed all’Agnello la benedizione, l’onore e la potestà, pei secoli dei secoli! – E la circulata melodia si sigilla in un Amen festoso che fa sussultare il cielo, trasalire la terra. – La visione di Patmos è pur dinanzi ai nostri occhi avidi di luce, fra tanta caligine di male, in questo radioso mese di giugno (luglio – ndr.), dedicato al Redentore. Ci si presenta Egli ancora, dopo venti secoli, col misterioso libro nel quale è scritta, a caratteri purpurei, la storia umana, contesta di Sangue divino, la infinita carità di un Dio, per quella svenato, che, con valido clamore, (Hebr. V, 7) protesta una volta di più l’abissale profondità della sua misericordia: in caritate perpetua dilexi te, ideo attraxi te, miserans tui (Ger. XXXI, 3)! – Il Primogenito dei molti fratelli (Rom. VIII, 29) ci invita a meditare il valore, gli effetti, i benefici del suo Sangue per quem salvati et liberati Sumus (Gal. VI, 14). C’invita per mezzo di un santo moderno, che del culto del Sangue divino fu promotore ardente, del gran dono di Gesù fu adoratore inclito, e del Calice di benedizione s’inebriò pienamente: il Beato Gaspare Del Bufalo. Ci richiama egli ai motivi onde far con frutto il Mese che chiama grande (lett. Vol. 8, p. 487); al « modo onde praticarlo » con frutto, gratiam fidejussionis ne obliviscaris; dedit enim prò te animam suam! Non dimenticar l’alta grazia della redenzione. Gesù per te diede l’anima sua ( Predic. Del fondat., p. 441-442)!

I.

– Motivi onde far con frutto il Mese

1. Dare un culto di compenso al Sangue divino. Ecco il motivo basilare, che fulge dell’ineffabile amore di Gesù Cristo! Nello sfondo di luce vivissima accesa dai corruschi bagliori del ministro maggior della natura (Par. X, 28), fra i cori esultanti delle creature balzate al fiat (Gen. I) della onnipotenza, l’uomo, il re del creato, con parole, organate dal cuore gonfio di amor purissimo, canta la gloria di Colui (Par. I, 1) che si è benignato di crearlo a sua immagine e somiglianza (Gen. I, 26). – Gli è accanto, nella laude amorosa, la creatura ch’è carne della sua carne, osso delle sue ossa, rifrazione incantevole della suprema bellezza, Eva (Ge. II, 23). Ad essi Dio ha sorriso; e quel sorriso ha colorite le labbra di arcana letizia. Ad essi Dio ha parlato; e le loro orecchie son colpite dal canto che gli Angeli sciolgono nell’empireo. Essi Dio ha guardato con occhio di compiacenza paterna; l’iride s’è avvivata della diafana luce dei cieli. Dio ha toccato quelle carni; e le carni hanno strappato alla rosa il grazioso colore. Dio ha fatto toccare dalle sue prime creature umane i saporosi frutti degli alberi; ed essi se ne sono cibati con giubilo, che assaporavano l’amore stesso di Dio rinserrato nel grembo della terra feconda. – Vita intera di amore e di pace è la loro. Sono stati unti del crisma dell’immortalità! Vita di luce intellettuale; che della proteiforme natura conosce i misteri, uno ad uno. Hanno avuto il dono della scienza! – Vita di armonia fra corpo ed anima, che la rende ineffabile, amabile: l’integrità li fa per poco inferiori agli angeli ( Ps. VIII, 6)! Ma sono figli di Dio sopra tutto: vos dii estis et filli Excelsi (Ps. LXXXI).

Egli solo sarà per loro, fatti figli ed eredi di Dio (Rom. VIII, 17), la merces magna nimis (Gen XV, 1)). Sono perciò i Sovrani della natura. Poggiano ipiedi su una terra senza insidie, ed hanno la fronte che sfiora l’angelica sostanza! Tanta grandezza è legata però ad una prova: prova di fede al Padre, al Creatore, al Signore: prova di amore. Dinanzi a un albero deve essere vagliata quella umana libertà – di cui più dell’uomo è geloso Dio stesso – con l’obbedienza volontaria a Lui, col riconoscimento dei suoi diritti su tutte le creature. Solo a questo patto rimarrà quella gloriosa grandezza! Purtroppo l’uomo – sedotto dal superbire del maledetto che osò alzar le ciglia contro l’Onnipotente – attratto dalla lusinga di più altezza, quella stessa di Dio, coglie il frutto vietato, preferendo alla divina volontà il suo libito, e, col frutto, strappa la sua condanna: eterna morte! L’incanto è rotto! La mente offuscata, il cuore avvilito, la volontà infiacchita. I sensi son colpiti: per gli occhi la tenebra, per gli orecchi il pianto, per le labbra l’assenzio, per le nari il fetore, per la carne il dolore, la malattia! Dilegua la scienza, avanza la morte, il corpo si ribella all’anima,la natura al suo re. E l’uomo che volontariamente s’è avulso da Dio – vita eterna – è condannato ad eterna dannazione, e con lui l’umanità intera ch’è in lui virtualmente racchiusa come nel germe l’albero. L’uomo è cacciato dal suo paradiso, gettato in una terra che produrrà triboli e spine (Gen. III, 18). Il cielo s’abbuia del lungo ed amaro pianto di questo infelice che non nacque e che dannando sé, dannò tutta la sua prole! Ma su nel cielo si leva un valido clamore (Hebr. V, 7). Il Figlio di Dio, il Verbo eterno si volge al Padre: – Scendo io a salvarlo questo infelice che non vuol salvarsi. Ecce ego, mitte me (Isa. VII, 8)! Anche se volesse versare il suo sangue per l’immolazione completa a te, o Padre, l’uomo non potrebbe riparare l’offesa, infinita perché lanciata contro di te, Infinito! Io son tuo Figlio, come Te Infinito. Posso riparare l’infinito oltraggio a te fatto dall’uomo. E poiché il delitto fu compito nella umana natura, scendo ad assumerla, perché in essa si operi la riparazione, si compia la redenzione! – Il Padre accetta. Il Verbo exauditus… prò sua reverentia, (Hebr. V, 7) freme d’amore, pago alfine: sacrificium et oblationes noluisti, corpus autem aptasti mihi (sacrificio ed oblazioni non hai voluto, ma mi hai fatto un corpo – Hebr. X, 5)! E, nella pienezza dei tempi, missus est ab arce Patris – Pange lingua) il Verbo, nel quale Egli pone le sue compiacenze (S. Matt. III, 17)); s’incarna nel seno purissimo della Eva novella, destinata a mutarne l’amarezza del nome (Ave maris Stella); e, dopo anni di silenzio e di azione riparatrice, sale l’altare per l’olocausto; col suo sacrificio placa Iddio, nelle cui mani pone il Sangue preziosissimo, prezzo delle anime riscattate; e lo facolare sull’umana natura per mondarla, santificarla, ridonarla all’amplesso del Padre (Hebr. XII, 7). – Quale amore! Quanto amore! Amore nel Padre che manda il Figlio: sic Deus dilexit mundum, ut Unigenìtum suum daret (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito – Joan. III; 16). Amore nel Figlio che si sostituisce al peccatore, pagando per lui l’insolvibile cambiale: servus erat morte dignus, rex luit pœnam optimus (In fest. Pr. Sang. Hymn. ad Mat. Ira justa). Gratiam fideiussionis ne obliviscaris (Eccl. XXIX; 20)! Non dimenticare, o uomo, che Gesù si è fatto per te ostaggio; ha sciolto dai tuoi polsi le catene della servitù per legarle ai suoi; ha sostituito te, impossibilitato a mantenere l’impegno con Dio, con la sua adorabile Persona, capace di sorreggerlo, col suo amore fatto obbediente fino alla morte umiliante della Croce! Dedit prò te animam suam (ivi)! Ha dato per te la sua anima, versando il suo Sangue! Si è fatto mediatore fra te e il Padre per la riconciliazione (1 Thim. II; 5 — Ebr. VIII; 6 — 9; 15 — 12). E tu?… Come l’hai tu compensato ? – L’amore non è riamato! ecco l’alta accusa che ti vien da quel legno sul quale salus mundi pependit (Fer. VI in Parasc.: Ecce lignum Crucis etc.)! Da quel labbro che si lamenta della tua voluta ignoranza, della tua colpevole ed inspiegabile indifferenza, della tua strana apatia. Non v’è per te discolpa alcuna. Né puoi attenderti che la Verità, infissa su quel patibolo infame pel tuo peccato, si sollevi con la voce di un isperato perdono, di una longanime attenuazione del tuo misfatto, come fece sul Calvario per i crocifissori: Pater, dimitte illis, non enim, sciunt quid faciunt (S. Lc. XXIII, 34)! Se non fosse Egli venuto, se non ti avesse parlato, se non avesse pagato di persona il fio del tuo peccato, avresti avuto ragione (S. Joan. XV; 22). Ma tu sai chi si è immolato? Dio! Tu sai perché si è immolato? per salvarti! Sai a qual prezzo ti ha salvato? col suo Sangue! Sai qual sia stato il movente di questa generosità? l’amore! Sai con quale intensità ti ha amato? Per te, Egli, Innocente e Santo, si è fatto peccatore (Ebr. VII; 26 – Sap. IV; 10). Sulle sue spalle ha preso l’ignobile fardello delle tue malvagità: svelere nostra ìpse tuit (Isai. LIII, 4- S. Matt. VIII, 17) sulle spalle del Figlio di Dio. apparso peccatore agli occhi del Padre, si è scaricato il furore dell’ira divina: oh scelus populi mei pentissi eum (Jsaj. LIII; 8). Per questa sostituzione e con l’effusione di tutto il suo Sangue ti ha sanato: cuius livore sanati sumus (ibi, LIII; 5)! L’ignoranza di ciò è un delitto! Hai tu un cuore ? Freme ancora di fronte agli attentati contro la giustizia, contro l’amore? L’ingiustizia provoca il tuo sdegno. L’amore conculcato ti fa ribollire il sangue fino all’ira, all’indignazione. Puoi tu rimanere indifferente di fronte ad un’ingiustizia così palese, qual è quella tua stessa, che osa rimanere fredda ed insensibile dinanzi al sacrificio fatto per te dal Cristo, scritto sulle tue carni e sulla tua anima con le arrovellanti stille del suo Sangue? L’indifferenza ti fa ingiusto anche con te, pensa!… – Hai tu un cuore? Lo credo; dal momento che ti ferve nel petto per il grido d’infelicità comune che sale dalle turbo di penanti, colpite dalla sventura, dal dolore. Apri la tua mano al poverello che ti chiede un pane; le braccia a chi, relitto da tutti, domanda rifugio sul tuo petto; ti affianchi all’estraneo che ti vuol guida nel buio tormentoso del suo spirito. E neghi il tuo amore a chi non ti è estraneo ma Redentore, a chi non ti cerca conforto ma solo corrispondenza in nome di un amore infinito, che a posta della tua libertà, ha messo il suo Sangue; a chi non ti chiede pane – te ne dà ogni giorno nella sua regale generosità! – ma un palpito che dica la tua gratitudine!

La

tua indifferenza è infamia!

Sei stato redento da Lui, col Sangue,

pensa! Senza il suo provvidenziale, volontario intervento, saresti rimasto fra

le tenebre e le ombre di morte (S. Luc. I, 79), sempre. Ti ha strappato dal

lago fondo del male (Ps. XXIX; 4),

della pena; ti ha riportato al Padre; ti ha riposto sul piedistallo di gloria; ti ha voluto fratello,

partecipe dei suoi trionfi. Ed

osi rimanere nel gelo, mentre dovresti ardere come ferro divenuto incandescente a contatto del fuoco?

La tua apatia è vergogna!

E giusto il suo lamento: Quæ utilitas in sanguine meo? (Ps. XXIX; 10). Quid ultra debui facere vinæ meæ et non feci (Cosa avrei duvuto far di più alla mia vigna, che non ho fatto? – Fer. VI in Parasc. Improperia)? Ma è ingiusta la tua condotta! Nemmen con Giuda puoi e sai dire: tradidi sanguinem Justum (ho tradito un sangue innocente – S. Mt. XXVII; 4).

2) Di qui il giusto richiamo del Beato nell’altro motivo onde dare un compenso al Redentore per te dissanguato: concepire un odio grande alla colpa! La ragione intima di questa ignoranza, indifferenza, apatia è sempre nella apodittica frase del Profeta: non est qui recogitet corde (Jsaj. LVII; 1.)! Chi può comprendere il delitto di lesa Maestà divina? Delicta quis intelligit (Ps. XVIII; 13)? Chi potrà conoscere appieno l’entità di questa manomissione dei divini diritti? Chi lo sprezzo del divino riscatto? Fu, certo, nostra rovina il peccato: per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors (il peccato è entrato nel mondo a causa di un uomo, e attraverso il peccato, la morte – Rom. V, 12 ). E ne sentiamo il morso proprio nella distruzione del nostro essere corporeo, e ne proviamo ripugnanza per egoismo. Ma si pensa mai all’espressione di Paolo, che non riguarda solo noi, bensì lo stesso Figlio di Dio, contro cui si appuntano gli strali della nostra abbietta volontà, refrattaria anche al più sano degli egoismi: la salvezza dell’anima: rursum crucifìgentes Filium Dei (Hebr. VI, 6). Indulgere al peccato vuol dire render vana l’opera della redenzione col Sangue, calpestare quel divin Sangue! Significa ostacolare al Redentore il possesso delle anime, ricomprate col Sangue sparso con tanto fuoco d’amore (S. Cat. da Siena, passim nelle Lettere), mettere in antinomia Dio ed uomo, Creatore e creatura, annullando i frutti della divina liberazione dell’uomo! Ristabilire il chaos magnum (S. Lc. XVI; 26.) superato dal Cristo con la sua passione che ha pacificato nella sua Croce terra e cielo (Col. 1; 20)

Odiare il peccato. Ecco l’imperativo categorico che salva l’uomo e fa splendere nella sua vera luce il Sangue divino: fuge a facie peccati tanquam a facie colubri (Eccli. XXI, 2) perché possa dirsi di noi: ipsi vicerunt (draconem) propter Sanguinem Agni (Questi vinsero il dragone con il sangue dell’Agnello – Apoc. XII, 11) Nella legge di Dio, legge d’amore, niun odio è permesso. – Ogni odio esclude dal Regno di Dio! Un odio solo è permesso, odio logico e necessario: odio al peccato, per non esser nemici di Dio, per esser fratelli di Cristo, per partecipare alla sua Passione, e, di conseguenza, alla sua gloria!

3.) Quest’odio logico e legittimo, è indispensabile, per addivenir « zelanti » anche del bene prossimo.

E l’ultimo

motivo che il Beato ci porge per far con frutto il Mese dedicato al prezzo di

nostra redenzione, e ci si mostra in due aspetti caratteristici: siam

debitori ai nostri fratelli; dobbiamo perciò stesso essere apostoli!

Debitori ai Fratelli. — Nati da uno stesso palpito infinito, plasmati dalla stessa mano, fatti tutti a sembianza d’un solo, siamo pure tutti figli di un solo riscatto. Se essi si son distaccati dal Padre, se han disertata la casa natale, perché non dobbiamo andare loro incontro, per riportarli alla grazia profluente del Sangue di Cristo? Se una solidarietà esiste che ci lega nella gioia e nel dolore, che ci fa lietamente dividere un pane benedetto dal sudore, essa non deve limitarsi ai vincoli del sangue, restringersi nella cerchia del domestico focolare, ma dilatarsi, spandersi, estendersi a quanti ci sono fratelli di fede, per aiutarli a che divengano tamquam civitas firma (Prov. XVIII, 19). Ricordiamoci che Cristo disse a noi oltre che a Pietro: Et tu, aliquando conversus, confirma fratres tuos (S. Luc. XXII, 32)! Di essi dobbiamo curarci, perché, come noi, redenti dallo stesso Sangue. L’opera nostra non deve limitarsi a non dar cattivo esempio, non fuorviar le anime con lo scandalo, appunto per non frustare l’opera della redenzione; ma deve spingersi fino a strapparlo da satana, per farlo tuffare, a rigenerazione, nel Sangue prezioso. Se il Cristo per i fratelli peccatori diede la vita, noi abbiamo il categorico dovere di salvarli. L’amore cristiano non si limita alla parola, alla lingua: non diligàmus verbo (non amiamo a parole… – 1 Giov. III, 18), ma si estende all’opera, alla verità: sed opere et verìtate (ma con l’opera e verità – ibi). San Giovanni è esplicito al riguardo: In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam ille animata suam prò nobis posuit, et nos débèmus prò frutribus animas ponere (Da questo abbiamo conosciuto l’amore di Dio: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. – 1 Giov. III, 16). In quel Sangue c’è un patto di amore che non deve rompersi. Ci sarebbe da rievocare, a giusto sdegno, il monito del poeta: Siam fratelli, siam stretti ad un patto – maledetto colui che l’infrange (Manzoni).

Siamo Apostoli. – Non disse Cristo ai soli Apostoli: – Andate, predicate, diffondete ovunque il Regno di Dio! – A tutti impose l’obbligo perentorio di coadiuvarlo in questa gigantesca opera di ricostruzione morale del mondo, quando invitò a rivolgere al Padre la significativa preghiera: Adveniat regnum tuum (s. Matt. VI, 10)! Debitori ai fratelli di questo verace fondamento (Par. XXIX, 111) dobbiamo ricordare il monito del Maestro: luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum qui in cœlis est (Matth. V, 16 _ 2 Petr. II, 12)! Il nostro apostolato non deve limitarsi alla preghiera, che pure è una gran leva, ma estendersi all’opera, al buon esempio perché i peccatori godano i frutti della redenzione e non sia reso inutile il sacrificio di un Dio. Avrebbe ben ragione di lamentarsi Egli col grido esasperante dell’aspettativa delusa da una ingratitudine senza fine: Quæ utilitas in sanguine meo (Ps. XXIX,10)? – Come intese nella sua vasta portata e nella sua illimitata estensione questo dovere l’umile ma ardente apostola del Sangue la figlia del lanaio di Fontebranda, Caterina da Siena, quando vedendo in ogni anima riflesso il purpureo colore di quel Sangue, ogni anima cercò di avvicinare, per tuffarla ed annegarla in quel mare di infinita misericordia! All’opera dunque, sulle orme della grande Santa, per dare al Sangue divino quel culto di compenso che è la risposta più degna all’immensurabile amore di Dio per le sue creature!

II. – Modo onde praticarlo

In qual modo dobbiamo praticare il pio

esercizio del Mese, sacro al ricordo della Redenzione? Su l’altare troneggia,

rosseggiante di Sangue, il Dio Crocifisso. Lumi e fiori lo circondano. Occhi ed

anime debbono protendersi a Lui, meno indegne certo dei lumi e dei fiori!

1.) Proporsi sott’occhi il Libro

della Croce di Gesù Cristo, afferma il Beato Gaspare. Fulget Crucis

mysterium (In Vexilla Regis, Vesp.

temp. Pasc.)!

La Croce, su cui lampeggia Cristo (Par. XIV, 104) è il libro santo da leggere. Fu scandalo per i Giudei quel condannato all’infame patibolo. Lo dissero maledetto, poiché stava scritto: maledictus qui pendet in ligno (Deut. XXI; 23)! Stoltezza parve ai gentili quella ignobile morte di un essere straordinario che sì nuova ed alta dottrina aveva consegnata all’umanità (1 Cor. I, 23)! – I Giudei, nella loro errata concezione di redenzione, e ligi al programma di un esagerato nazionalismo, dimenticarono che quell’albero di morte, soppiantava quello dell’Eden, il solo letale! Scordarono che questo Adam novus (1 Cor. XV, 45) strappava il chirografo della umana condanna, scrivendo sulle sue stesse carni, col sangue, il decreto della molt’anni lagrimata pace: delens quod adversus nos erat chirographum decreti (annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli – Col. II, 14). Non seppero guardare nel Re dei Giudei il Salvatore del mondo che pacificava, con la Croce sua, terra e cielo: pacificans per sanguinem crucis ejus sive quæ in cœlis sive quæ in terris sunt (Colos. 1; 20). – Ai Romani parve stoltezza il morire del Cristo, il morire da schiavo! A noi no. Vediamo sulla croce la giustizia e la bontà di Dio. È un Dio che si offre al Padre per noi: oblatus est (Jsaj. LIII; 7); per riparare l’ingiustizia dall’uomo fatta a Dio. È un Dio che per noi, condannati a. morte eterna, offre in espiazione la sua vita col Sangue per riportarci all’amore divino: cuius livore sanati sumus (Ps. CIII, 5) E se il Cristo exauditus est prò sua reverentia (fu esaudito per la sua pietà – Hebr. V, 7), non dobbiamo dimenticare che Egli ha detto al Padre: respice in faciem Christi tui (mira la faccia del tuo Cristo – Ps. LXXXIII, 10).Nella sua umanità senza macchia c’era la nostra umanità contaminata; ma nella sua Persona divina c’era l’immagine e somiglianza di Dio: imago bonitatis illius (Sap. 7, 26). E con la forza del divino amore il Verbo sana, proprio sulla croce, la carne umana, solleva la umana natura fino al trono di Dio, rifacendo gli uomini suoi figli e suoi eredi: filii Dei, cohæredes autem Christi (Rom. VIII, 17)

2) Fulget

Crucis mysterium!

Questo

prezioso libro, la Croce, ha per noi tre significative parole: conoscere,

amare, imitare il Crocifisso!

Conoscere! – Ignoti nulla cupido, dissero gli antichi. Per amare bisogna conoscere; e noi lo abbiamo conosciuto il nostro Dio. Apparve terribile come giustiziere nell’Antico Patto; tangit montes et Fumigant (Ps. CIII, 32) e la sua parola sul Sinai o presso il vitello d’oro, sorge dal fuoco come sull’Oreb e domina il fragore delle folgori e dei tuoni che atterrisce. Ma nel patto novello noi lo abbiamo visto come lo vedeva Giovanni: agnus, agnello (Joan I; 29), come lo aveva veduto il profeta del suo dolore tamquam agnus ad occisionem ductus (Is. LVII, 7) agnello mansueto e pio. Egli ci si è accostato, si è fatto simile a noi, habitu inventus ut homo (Fil. II, 7); ci ha parlato con tenerezza: in mundo conversatus); ha toccate le membra malate per mondarle dalla lebbra, ha sfiorate le anime bacate per riportarle alla grazia: pertransiit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabulo (il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo – Act. X, 38)! Su noi ha versato, con l’onda del suo amore, il fiume regale del suo Sangue; questo Sangue ha racchiuso nei Sacramenti per la perenne vitalità dell’anima; l’ha spremuto nel calice porgendolo generosamente a bevanda di eterna resurrezione: Accipite et bibite (S. Matt. XXVI, 26)! Esige dunque che lo amiamo. Ad amore risponda l’amore e sia, il nostro, per il suo amore sovra modo e sovra misura, (S. Bonav.)! Qual carità maggiore di quella dell’amico che s’immola per l’amico? majorem caritatem nemo habet ut ponat quis animam suam prò amicis suis(Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici – S. Giov. XV, 13). Egli si è immolato per i nemici, in amore: Amor sacerdos immolat (Ad regias Agni, etc.)! I nemici ha chiamato non servi ma amici: jam non dicam vos servos vos dixi amicos (S. Joan. XV, 15). Le sue piaghe, fiammanti come rubini, cantano il poema dell’amore; Christi vulnera, immensi amoris pignora, quibus perennes rivuli – manant rubentis sanguinis (Imn. Salvete etc,). La nostra risposta a lui che ci chiede come a Pietro: Diligis me (Mi ami, tu? – S. Giov. XXI, 16)? la sola possibile dopo averlo conosciuto,è: Domine, tu scis quia amo te (Signore, Tu lo sai che ti amo – ivi, v. 17)! E chi ci separerà piùdalla carità del Cristo: quis nos separabit a caritate Christi (Rom. VIII, 35)? Quel Sangue ha cementata la nostra amicizia con Lui. Né la morte, néla vita, né la spada, né le pene varranno a romperla. Ma l’Apostolo ci avverte che per non infrangerla è necessario vivere la vita del Crocifisso, come l’attestato più grande del nostro amore: omnes qui volunt pie vivere carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiìs suis(Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. – Gal V, 24). A quella carne crocifissa, strappata dai flagelli, tormentata dalle spine, coperta di piaghe a pianta pedis usque ad verticem capiti (dalla pianta dei piedi fino al vertice del capo – Jsaj. LIII, 8)) deve combaciare la nostra carne macerata dalla penitenza, bagnata dal pianto, dalla contrizione: castigo corpus meum (1 Cor. XIX, 27)! I lividori di quel corpo immacolato son frutto dei nostri vizi, delle nostre concupiscenze. Per questi il Padre lo ha percosso: propter scelus populi mei percussi eum (percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti – Jsaj. LIII, 4)! All’opera dunque, per estirpare le scelleratezze dell’anima, cagione di tanto martirio al Figlio di Dio, al nostro fratello primogenito, Gesù, che per noi lo subì: Vere languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit(Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori – Jsaj. LIII; 4). L’invito è anche dell’Apostolo: Empii estis pretio magno. Glorificate et portate Deum in corpore vestro (Siamo stati comprati a gran prezzo. Glorificate e portate Dio nel vostro corpo- 1 Cor. VI, 20)! Come Paolo predichiamo Cristo, Cristo Crocifisso, ma nel nostro corpo, perché si plachi l’ira divina, scenda col Sangue la virtù risanatrice, sia mitigata la lunga tortura del Cristo. Ed ascoltiamo l’invito del nostro santo: Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiæ! (Andiamo dunque con fiducia al trono di grazia). Andiamo a Lui in questo Mese, per mondarci nel suo Sangue, succhiarne l’amorosa onda che trasforma; unirci al suo sacrificio; ed otterremo misericordia: ut misericordiam consequamur (Hebr. IV, 16)! E leviamo a Lui, devoti e grati, amorosamente, la Lauda che gli rivolge la Sposa purpurata del suo Sangue benedetto:

Pange, lingua,

gloriosi

Corporis

mysterium

Sanguinisque

pretiosi

quem in mundi prætium

fructus ventris generosi

Rex effudit gentium!

(Pange lingua, S.

Thom.)

ESEMPIO

Nel 1296 dinanzi alla Chiesa di San Vito, patrono di Fiume, Pietro Longarich giocava a carte coi compagni del male. Perdeva in modo insolito, e già negli occhi infiammati brillava, sinistra, l’ira caina. Contrariato dalla fortuna, ruppe in grida oscene ed esecrabili bestemmie, senza curarsi dei passanti che, inorriditi, fuggivano lontano, quasi timorosi che la divina giustizia stesse per scaricarsi su quell’empio. Poi prende da terra un sasso e, con rabbia satanica, lo lancia furiosamente contro un crocifisso di legno ch’era sulla facciata del tempio, colpendolo al lato sinistro del petto. La mano sacrilega è ancor tesa in alto, quasi a maggiore sfregio, mentre il costato del Cristo colpito si squarcia, come fosse viva carne, e dalla ferita fiotta vivo sangue. La terra improvvisamente si apre, ingoia il perverso, di cui lascia al di fuori soltanto l’empia mano, testimonio dell’esecrando delitto! – Il Governatore di Fiume, Barone Rauber, fece bruciar pubblicamente lo empio arto; ed a ricordo del fatto appese ai piedi del simulacro una mano di bronzo. Il sasso col quale fu colpito, ancor oggi si vede, aderente al lato sinistro del Crocifisso e reca al di sotto la leggenda: Hoc lapidis ictu percussus fuit Crucìfixus. La terra bagnata di quel Sangue prodigioso fu portata a Pola, ove. da quel tempo è fatta segno di straordinaria venerazione. Il racconto ci ha fatto rabbrividire, fratelli! Eppur quel sasso lo abbiamo scagliato ancor noi al Crocifisso ogni volta che ci siamo ribellati a Lui con la colpa! – Ripariamo l’insulto sacrilego. Chiediamo perdono a Lui: sorgiamo dalla nostra indifferenza ed apatia; preghiamolo a concederci di soddisfare con l’amore più puro e più grande! E quel sangue cadrà su noi a benedizione!

Preghiera

O Sangue divino, versato per la nostra

salute, ci inginocchiamo a te innanzi per adorarti, benedirti, amarti. Per offrirti

un culto di compenso, in questo Mese odieremo la colpa e ripareremo il male

compiuto col divenire zelanti della salute del prossimo. Ci stringiamo alla

Croce con l’amore di Maria Maddalena, in penitenza: benediciamo la tua sovrana

bontà! Fa, o Gesù Redentore, che nel tuo sacrificio e nel Tuo Sangue conosciamo

sempre più il tuo amore per risponderti con l’amore il più tenero. Concedici di

seguirti fin sulla Croce, ove crocifiggeremo la nostra carne con i suoi vizi e

le sue concupiscenze. Donaci, col perdono, il tuo Sangue, perché di esso

aspersi, possiamo essere forti nella lotta, ed essere accolti, trionfatori per

Te, nel Regno che col tuo martirio ci hai acquistato. E canteremo coi quattro

animali, coi ventiquattro Seniori, con le schiere degli Angeli e dei Santi

l’inno che udiva Giovanni sul Cielo: A Lui che siede sul trono, ed

all’Agnello sia benedizione, onore, potestà, per secoli dei secoli.

Amen.

Risoluzione

Esser fedele,

ogni giorno del Mese, nella recita di qualche orazione o giaculatoria al

Preziosissimo Sangue (N. Pagliuca).

Fioretto Spirituale

O Sangue col quale si dissipa

ogni timore servile, donaci la tranquillità!

(S. Caterina da Siena)

Giaculatoria

Sangue adorabiledel mio Signore,

di amore fervidom’inebria il

core!

Credo

https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/12/il-credo/

Offertorium

Orémus

1 Cor X:16

Calix benedictiónis, cui benedícimus, nonne communicátio sánguinis Christi est? et panis, quem frángimus, nonne participátio córporis Dómini est?

[Il calice dell’eucarestia che

noi benediciamo non è forse comunione del sangue di Cristo? Il pane che noi

spezziamo non è forse comunione col corpo di Cristo?]

Secreta

Per hæc divína mystéria, ad novi, quǽsumus, Testaménti mediatórem Jesum accedámus: et super altária tua, Dómine virtútum, aspersiónem sánguinis mélius loquéntem, quam Abel, innovémus.

[O Dio onnipotente, concedi a noi, per questi divini misteri, di accostarci a Gesù, mediatore della nuova alleanza, e di rinnovare sopra il tuo altare l’effusione del suo sangue, che ha voce più benigna del sangue di Abele.]

https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/20/comunione-spirituale/

Communio

Hebr IX: 28

Christus semel oblítus est ad multórum exhauriénda peccáta: secúndo sine peccáto apparébit exspectántibus se in salútem.

[Il Cristo è stato offerto una volta per sempre: fu quando ha

tolto i peccati di lutti. Egli apparirà, senza peccato, per la seconda volta: e

allora darà la salvezza ad ognuno che lo attende.]

Postcommunio

Orémus.

Ad sacram, Dómine, mensam admíssi, háusimus aquas in gáudio de fóntibus Salvatóris: sanguis ejus fiat nobis, quǽsumus, fons aquæ in vitam ætérnam saliéntis:

[Ammessi, Signore, alla santa mensa abbiamo attinto con gioia le acque dalle sorgenti del Salvatore: il suo sangue sia per noi sorgente di acqua viva per la vita eterna:]

https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/20/preghiere-leonine-dopo-la-messa/

https://www.exsurgatdeus.org/2018/09/14/ringraziamento-dopo-la-comunione-2/

https://www.exsurgatdeus.org/2019/05/20/ordinario-della-messa/