IL ROSARIO E LA SANTITÀ (3)

del

R. P. EDOUARD HUGON DEI FRATELLI PREDICATORI

TERZA PARTE

IL ROSARIO E LA PRATICA DELLA SANTITÀ

PRIMO CAPITOLO

IL ROSARIO, FONTE DI SANTITÀ

Dio vuole che siamo santi come Lui. La nostra vocazione – dice l’Apostolo – non è l’impurità, la sozzura, ma la vita immacolata. Il Cristiano è una persona consacrata. C’è, infatti, una consacrazione universale che si estende su tutta la nostra esistenza, c’è come una rete divina che ci abbraccia tutti insieme, perché siamo preservati dal contagio del tempo e perché rimaniamo sempre e ovunque una cosa del Signore. Guardate cosa fa la Chiesa per santificarci. Quando arriviamo in questo mondo, Essa ci riceve tra le sue braccia, ci segna e ci consacra: è Essa che si impossessa di noi. Fa delle misteriose unzioni su di noi, ci versa un po’ d’acqua sulla testa: siamo santi! – Nell’ora della nostra suprema agonia, Essa viene ancora a imprimere sulle nostre membra il sigillo della salvezza; fa un’ultima unzione, ci benedice un’ultima volta: siamo consacrati fino alla morte … benedirà persino la nostra polvere nella tomba; le nostre spoglie conserveranno così una sorta di maestà anche nella corruzione; e Dio si ricorderà che siamo stati consacrati per la risurrezione della gloria. – Ma la Chiesa benedice i suoi figli in modo speciale, quando devono scegliere uno stato di vita. Benedice le sue vergini, affinché il profumo della castità sia più gradevole e il cuore immolato sia una vittima più pura; benedice i suoi monaci, affinché la regalità della vita religiosa non pesi troppo sulla loro testa. E i suoi Sacerdoti?! Quando viene il giorno, « … li mette a terra nelle sue basiliche, versa su di essi una parola e una goccia d’olio »; eccoli santi: ora possono andare in tutto il mondo sotto la protezione della loro consacrazione. Venite anche voi, sposi cristiani: la Chiesa vi consacrerà; benedirà le vostre mani, affinché la vostra alleanza sia più duratura e più stretta; benedirà il vostro cuore, riversandovi un po’ dell’amore fedele con cui Cristo custodisce la sua Chiesa. Questa è la nostra prima santità: la consacrazione, che segna tutti i Cristiani, a qualunque stato appartengano, e scrive sulla loro fronte questo motto che molti, ahimè! rispettano così poco: « Sanctum Domino! Tu sei cosa sacra del Signore! » – Eppure questa è solo una santità esteriore. La santità propriamente detta è una partecipazione all’Essere stesso di Dio, uno stato dell’anima che ci unisce intimamente al Signore facendoci vivere con la sua vita, amando con il suo amore. Un santo è uno che può dire: « Non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me ». Cercheremo di mostrare come il Rosario ci comunichi questa santità che è la vita stessa di Dio. Gli organi vitali sono la testa e il cuore. Anche nella Chiesa troviamo una testa da cui discendono energie soprannaturali ed un cuore che è l’organo della “circolazione divina”: la testa è Gesù Cristo, il cuore è lo Spirito Santo. – « Nella testa – dice san Tommaso – ci sono tre cose da notare: l’ordine o il posto che occupa, la perfezione di cui gode, la potenza che esercita. Il suo posto: perché la testa è la prima parte dell’uomo, che inizia dall’alto; la sua perfezione: perché nella testa tutti i sensi, sia interni che esterni, sono uniti, mentre un unico senso – il tatto – è diffuso agli altri membri; la sua potenza, infine: perché l’energia e il movimento degli altri membri e la direzione dei loro atti procedono dalla testa, per la virtù motrice che risiede in essa. – Questo triplice ruolo si addice a Cristo nell’ordine spirituale. Egli ha il primo rango, è più vicino a Dio, la sua grazia è più alta di quella degli altri uomini, poiché questi hanno ricevuto la grazia solo in relazione a Lui. In secondo luogo, Egli ha la perfezione, perché possiede la pienezza di tutte le grazie, secondo le parole di San Giovanni (I, 14): « Lo abbiamo visto pieno di grazia e di verità. » Infine, Egli ha il potere di comunicare la grazia a tutti i membri della Chiesa, secondo le parole dello stesso evangelista: “Siamo stati tutti arricchiti dalla sua pienezza” ». (S. Th. III. P, q. VIII, art. I) – Questo ruolo di capo appartiene a Cristo, per la sua umanità visibile. Il ruolo del cuore, invece, è interiore e nascosto; si adatta quindi bene allo Spirito Santo, il cui funzionamento è segreto e misterioso. Il divino Paraclito esercita un’influenza invisibile ma irresistibile nella Chiesa; ne conserva il calore, la vita, la bellezza e la perpetua giovinezza; la consola e la rafforza. È il fiume impetuoso che rende la città di Dio fertile e gioiosa; in una parola, è il cuore misterioso ma onnipotente che lancia la vita e la grazia all’altezza della loro sorgente, che è l’eternità. – Questa è l’economia della vita soprannaturale, questa è la condizione della santità: per avere la salvezza, per avanzare nella perfezione, bisogna essere uniti nella testa e nel cuore, a Cristo e allo Spirito Santo. – Ora, la meditazione del Rosario non è che una dolce unione con l’uno e con l’altro. Dal primo all’ultimo mistero, tocchiamo l’adorabile Persona di Cristo Gesù; è ancora Lui che passa, è ancora la sua vita, sono le sue azioni che sono davanti a noi con la loro infinita virtù, e possiamo ancora penetrare nella sua anima e nella sua divinità. La nostra testa divina ci imprime il suo movimento; la vita trabocca in noi in una fretta impetuosa, e possiamo dire e sentire che abbiamo un’anima viva: Factus est homo in animam viventem (Gen. II, 7). In ogni mistero ci sorprende pure l’azione dello Spirito Santo; è Lui che fa concepire la Vergine Immacolata coprendola con la sua ombra; è Lui che fa trasalire Giovanni Battista, che trasforma Elisabetta e Zaccaria; è Lui che dirige tutta la trama della Passione e che ancora anima tutta la serie dei misteri gloriosi. – Lo Spirito Santo è veramente la virtù, l’agente, il cuore di ogni mistero. Se sapremo entrare nell’interno di questa devozione, l’adorabile Paraclito diventerà, per così dire, il nostro cuore e ci comunicherà dei battiti abbastanza forti da far scorrere il sangue della nostra anima nell’eternità. – È quindi verissimo che il Rosario ci unisce al Capo e al Cuore della Chiesa. Vivere con Cristo, sussultare ed amare con lo Spirito Santo, o dolci e ineffabili momenti di questa meditazione! Quando siamo con il Figlio ed il Paraclito, siamo anche con il Padre. Eccoci dunque nel grembo amoroso della Trinità, alle sorgenti stesse della vita, dell’amore, della santità e della felicità!

CAPITOLO SECONDO

IL ROSARIO E LA SANTITÀ COMUNE

Per far apprezzare meglio questa influenza del Rosario sulla vita spirituale, considereremo i tre gradi di santità, che sono: la santità comune, la santità perfetta, la santità eroica. La santità comune consiste nello stato di grazia e nell’osservanza dei precetti; è quella veste nuziale, quella carità primaria senza la quale non si ha accesso alla festa del Padre di famiglia. Per arrivare a questo primo grado di vita spirituale, non è necessario compiere azioni straordinarie, e nemmeno molte azioni. Il Rosario ci offre esempi alla portata di tutti. Gesù Cristo, l’ideale di ogni santità, durante la sua vita a Nazareth ha fatto solo azioni semplici e disadorne; Maria e Giuseppe, che sono alla ricerca di Gesù, i nostri modelli infallibili, hanno condotto una vita molto oscura; le piccole azioni ne costituiscono il tessuto divino. La santità, quindi, non consiste nello straordinario. Poiché la condizione comune dell’umanità può essere riassunta in due parole: lavoro e sofferenza, santificare se stessi è saper lavorare e soffrire. Ora il Rosario è la vera scuola del lavoro e della sofferenza. I Misteri Gioiosi ci portano all’interno di Nazareth, e lì cosa troviamo? L’officina, il padrone e l’operaio. Ci sono qui profondità insondabili. Il Figlio, nato dal Padre negli splendori dell’eternità, non ha voluto regnare su un trono o abitare in un palazzo, ma diventare operaio e farsi chiamare operaio. Gli ebrei dicevano di lui: « Non è forse figlio di un operaio? » (Matt. XIII, 5) – Non è forse un operaio il figlio di Maria? Nonne hic est faber filius Mariæ – (Marc. VI, 3). Sì, era un lavoratore, il nostro adorabile Salvatore, che si guadagnava il pane con il sudore della fronte. Se l’operaio cristiano sapesse capire queste grandi lezioni, potrebbe dire ai grandi uomini di questo mondo: Non invidio la tua condizione, perché Dio non ha voluto rassomigliarti, ma si è fatto piccolo operaio come me!…. Se l’operaio e il suo capo mantenessero il dolce rapporto che univa Gesù e Giuseppe, il problema sociale sarebbe presto risolto e la felicità potrebbe tornare a visitare tante case desolate. Gesù, Maria e Giuseppe, non è questa la trinità della felicità? Se gli insegnamenti del Rosario fossero messi in pratica, tutte le officine assomiglierebbero a quella di Nazareth: la Trinità della felicità entrerebbe in ogni famiglia, ed il mondo potrebbe cantare il ritorno dell’età dell’oro, perché sarebbe il regno della santità. I Misteri Dolorosi ci insegneranno a santificare la sofferenza. Non si ha il coraggio di lamentarsi quando si è compreso il suo Rosario. Sei esausto per la stanchezza, il sudore ti inonda il viso. Avete mai voi, come Gesù Cristo, sudato sangue? Il vostro corpo è prostrato dal dolore: ma è mai stato martoriato da un’atroce fustigazione? La vostra testa è devastata da preoccupazioni: è stata mai incoronata con un diadema sanguinante? Le spine vi hanno lacerato la fronte? I vostri occhi sono stati riempiti di sangue come quelli di Gesù? Le spalle sono piegate sotto pesanti fardelli: sono state mai arate dalla pesante croce del Golgotha? Le mani e i piedi si sono stancati per il lavoro; ma sono stati trafitti da quei terribili chiodi che lacerano le carni ed i nervi? La tua anima è inebriata di angoscia; è mai scesa in quell’abisso di terrore che strappava a Nostro Signore quel grido di angoscia: « Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? » Oh no, chi capisce il suo Rosario non ha la forza di lamentarsi. Ma c’è chi ripete: Se almeno le mie sofferenze fossero meritate! E Nostro Signore aveva forse meritato la sua agonia, la sua fustigazione, la sua crocifissione? Noi non siamo mai così felici se non quando soffriamo senza averlo meritato. La prova meritata è una punizione; l’altra è una grazia di scelta: è la visita e il sorriso di Dio. Non sappiamo cosa stiamo facendo respingendo la Croce. C’è nella sofferenza -dicono i santi Dottori – un triplice potere: di espiazione, di impetrazione e di santificazione. – Potere di espiazione: Niente purifica l’anima come il dolore soprannaturale accettato, e questo è un modo molto efficace di fare del nostro purgatorio in questo mondo. Voi allora che piangete, voi le cui mani sono ferite dal duro lavoro e la cui anima è angosciata a morte, gioite! Siete sul Calvario, siete più vicini al cielo; siete sulla Croce, siete più vicini a Dio! – Potere dell’impetrazione: Dio non può rifiutare nulla a un’anima che gli dice: Io ti do dei miei, perché tu mi dia dei tuoi; ti do le mie sofferenze, perché tu mi dia la tua grazia. – Potere di santificazione: La sofferenza cristiana ci distacca e ci eleva, ci rende partecipi della bellezza del divino Crocifisso, e non c’è nulla di più incantevole qui sulla terra di un’anima trasfigurata dal sacrificio. È così che vediamo il dolore nella Scuola del Rosario. Lo assaporiamo come la bevanda del Cielo, perché troviamo Gesù in fondo a quel calice, e diciamo con il Salmista: Oh, quanto è bello il calice dell’amore in cui la nostra anima è inebriata! Calix meus inebrians quam prœlarus est1 (Sal. XXII,5). In questo modo, e grazie al Rosario, è facile per tutti santificarsi; basta unirsi al Salvatore e innestare ogni nostra azione su ciascuno dei suoi Misteri. Noi sperimentiamo il dolore fisico? … innestiamolo sulla Flagellazione e sulle inenarrabili sofferenze del Verbo fatto carne. È una pena morale? … innestiamolo sull’Agonia e sulla Coronazione di spine, che ci ricordano soprattutto i dolori morali del nostro Salvatore. È un atto di pazienza? … innestiamolo sul Portamento della Croce e sull’ineffabile pazienza dell’Agnello divino. È una preghiera: uniamoci al suo spirito di preghiera. Il nostro dovere è lo studio?: innestiamo tutto questo sulla scienza infinita della Sapienza Incarnata che si rivela tra i dottori, nel Mistero del Ritrovamento nel Tempio. Figli di Maria, cavalieri della sua Guardia d’Onore, il Regno di Dio è veramente in mezzo a voi; la santità è alla vostra portata, e senza ricorrere ad azioni straordinarie, o addirittura a molte azioni, potrete trovare il segreto della perfezione nel vostro Rosario. Uomini di dolore e di lavoro, pensate ai Misteri gioiosi, pensate di essere gli operai dell’eternità, unitevi all’Operaio di Nazareth, e ditegli: O Gesù, che siete stato operaio come noi, alleggerite un po’ il nostro fardello! Uomini di studio, operai del pensiero, perché non alzate un attimo lo sguardo al cielo? Gli occhi dell’anima, infatti, come quelli del corpo, hanno bisogno del cielo per vedere: gli occhi del corpo riposano nel cielo visibile; gli occhi dell’anima hanno bisogno del Cielo dei cieli, cioè di quell’adorabile Trinità che invochiamo nel Rosario. Oh! siate certi che lo spirito e il corpo avranno trovato riposo in questa breve invocazione: « Padre nostro, che sei nei cieli, ti offro la mia stanchezza! » Quando il sudore del lavoro o il sudore dell’angoscia ti inonda il viso, perché non dici al buon Maestro: « O Gesù, io mescolo questo mio sudore con il sudore misto a sangue che il vostro amore versò nell’Orto degli Ulivi! » Se lavorate in questo modo, la vostra giornata sarà veramente fruttuosa, e potrete dire la sera: I covoni che abbiamo raccolto per il cielo sono più ricchi e più belli dei raccolti nei nostri campi, o dei nostri covoni letterari. Se dovete ricevere la visita austera della sofferenza, se più lacrime che sorrisi devono essere colti sul vostro viso, allora entrate nello spirito dei Misteri Dolorosi, dicendo: Dio del Gethsemani e del Golgota, io mescolo il sangue della mia anima con il vostro sangue, le mie lacrime con le lacrime preziose che Voi avete versate, quando avete pronunciato quelle potenti grida che hanno salvato il mondo! Infine, se non avete né lavoro né dolore da condividere, se la fortuna vi circonda la testa con quell’aureola di un giorno, avete bisogno soprattutto del Rosario, perché siete esposti a lasciarvi accecare. Viaggiatori dell’eternità, non indugiate sulle rive del tempo! I Misteri gloriosi eleveranno i vostri pensieri verso la regione delle grandi e supreme realtà. Il primo Mistero, che ci ricorda il trionfo del Salvatore, ci fa assistere in anticipo alla risurrezione generale, a quel giorno solenne e terribile in cui l’Angelo del Signore griderà sulle rovine del mondo: Tempus non erit amplius! (Apoc. X, 6). « Tutto è finito, non c’è più tempo! » San Girolamo, nel profondo del suo deserto, credeva di aver sentito l’ultima tromba: Morti, sorgete, venite al giudizio! La meditazione del Rosario avrà lo stesso effetto salutare su di noi. Passando per le nostre grandi città, non fermeremo i nostri cuori su queste vanità, diremo con i Santi: Verrà il giorno in cui questa possente città, ora così viva, così inebriata dalla sua voluttà, giacerà nel silenzio e nella morte! Niente più movimento nelle piazze pubbliche; niente più viaggiatori frettolosi o strade affollate; niente più clamorosi canti di festa; è cessato per sempre il rumore degli affari! Non c’è più tempo, non c’è più tempo! Non riposiamoci dunque su queste sabbie mobili: viaggiatori dell’eternità, non soffermiamoci sulle rive del tempo! Appoggiamoci sul Rosario, come su un’ancora immutabile, fissata in alto e che giunge fino Dio. La devozione intesa in questo modo santificherà la ricchezza e la felicità, così come ha santificato il lavoro e la sofferenza. Il Rosario metterà così un’aureola su tutti le fronti. Sulla fronte di chi lavora l’aureola di Nazareth; sulla fronte degli afflitti l’aureola del Golgota; e ai raggi ingannevoli della gloria mondana verrà a contrapporsi l’aureola futura della visione beatifica e della resurrezione trionfante.

CAPITOLO TERZO

IL ROSARIO E LA SANTITÀ PERFETTA

Al di sopra della carità comune, necessaria a tutti coloro che vogliono entrare nel regno dei cieli, c’è una carità più nobile, che non è ancora l’ultimo vertice della vita spirituale, ma che può già essere chiamata la perfezione dell’amore nella perfezione del sacrificio; è la santità dello stato religioso. Gesù Cristo, prima di ascendere al cielo, ha istituito nella sua Chiesa una doppia scuola ufficiale, incaricata di riprodurre, una il suo ruolo di santificatore, l’altra la sua santità personale. Il primo è il Sacerdozio, il secondo è lo stato religioso. Entrambi devono durare fino alla fine dei tempi. Perpetuare nei secoli la missione di santificatore che appartiene a Cristo è il vostro sublime destino, o Sacerdoti! Riprodurre la sua santità personale è il vostro augusto dovere, o religiosi! In virtù della loro professione, le anime consacrate si impegnano ad esprimere in se stesse l’ideale celeste. È necessario che Dio Padre possa riconoscere in essi il suo Figlio, e che Maria possa dire, guardandoli, « Ecco com’era il mio Gesù; questi sono infatti i suoi tratti amati: è infatti la sua dolcezza, la sua carità, la sua umiltà, il suo spirito di rinuncia ». Ma per raggiungere questo tipo immacolato, dovranno lavorare incessantemente per la loro santificazione; e anche dopo lunghi sforzi, non saranno ancora in grado di dire: è sufficiente! Ci sarà sempre nel profondo del loro cuore una voce potente che grida loro: più in alto! Più in alto! Il tuo modello è la perfezione infinita; il quadro della tua anima non è ancora completo; l’immagine non è abbastanza somigliante; devi sempre aggiungerci qualcosa, apportare sempre qualche nuovo ritocco per avvicinarti all’incantevole ideale. Per questo la vita religiosa deve essere una marcia perpetua verso la perfezione. E in cosa dovrebbe consistere questa perfezione? Quando leggiamo la storia dei grandi religiosi, vediamo che hanno pagato il tributo dell’eroismo alla Chiesa, così come i martiri hanno pagato il tributo del sangue. La professione ha creato nell’anima una sete ardente di ideale e un’aspirazione all’eroismo, e più di una volta l’obbedienza ha dato vita al sublime. La santità, però, che è normalmente richiesta ai religiosi, non è una carità eroica: è una carità intermedia, al di sotto dell’eroismo, al di sopra della carità comune; consiste nell’eliminare tutti gli ostacoli che possano frapporsi all’atto dell’amore divino. È una specie di carità perfetta, o, come abbiamo detto, è la perfezione dell’amore nella perfezione del sacrificio. Nostro Signore ci ha amati con il sacrificio; a Lui rispondiamo con la morte ed il sacrificio: la morte ed il sacrificio dell’ambizione e dei beni terreni: è la povertà; la morte e il sacrificio della carne e dei sensi: è la castità; la morte e il sacrificio della volontà: è l’obbedienza. Quando lo spirito ed il cuore sono immolati, quando la volontà, quel grande dominio che rimane anche ai più poveri di questo mondo, è stato abbandonato, si dice l’ultima parola: è la perfezione dell’amore in quella del sacrificio. Un’anima religiosa interamente fedele ai suoi tre voti avrebbe già quella perfetta carità che è vicina all’eroismo. Ma per essere fedele, gli basta evitare il peccato mortale? Senza dubbio, finché non cade in una colpa grave, è ancora, in un certo senso, nello stato di perfezione; tuttavia, la voce divina che grida in lei: “Sii perfetta! Sii perfetta! Sali più in alto!” esige di più, cioè un odio radicale per il peccato veniale. Concedersi a questo peccato significa ferire Nostro Signore nella pupilla dell’occhio, anche se non si vuole ucciderlo. È davvero la perfezione dell’amore e del sacrificio contrariare in questo modo al buon Maestro in ciò che gli è di più sensibile? È evidente, quindi, che il desiderio vero della santità debba andare di pari passo con l’odio per il peccato veniale. Ogni progresso nella perfezione è un trionfo su di esso, e ogni volta che si commette uno di questi difetti volontari, si scade di un passo: non si rimane più su quelle altezze radiose dove planano i veri religiosi. Ogni anima preoccupata della sua perfezione deve avere la ferma e decisa volontà di evitare ogni peccato veniale deliberato, intenzionale. Diciamo intenzionale, perché molte colpe sfuggiranno immancabilmente alla nostra debolezza, ed infatti la Chiesa insegna che è impossibile, senza un privilegio distinto come quello concesso a Maria, evitare ogni peccato veniale per tutta la vita. Inoltre, noi non facciamo voto di essere perfetti, ma solo di lavorare per diventarlo. Non si commette ipocrisia né si mente se si hanno ancora difetti nello stato religioso: sarebbe ipocrisia e menzogna se si perdesse il desiderio di una vita perfetta, e se si dicesse in modo pienamente ponderato: rinuncio alla perfezione d’ora in poi. Questa, insomma, è la santità religiosa: la perfezione dell’amore nella perfezione del sacrificio, che presuppone l’osservanza fedele dei tre voti e richiede un odio profondo per ogni peccato veniale deliberato. Per camminare, senza mai fallire, verso queste vette divine, bisogna essere uniti a Gesù e tenerlo per mano. Il Salvatore, infatti, è il Gigante dell’eternità: se sapremo afferrare la sua possente mano, saremo trasportati senza problemi, e correremo con Lui in questa regale carriera. Exultavit ut gigas ad currendam viam (Psal. XVIII, 6). Il Rosario ci dà questo mezzo per raggiungerlo. Gesù nel Rosario è veramente il nostro modello, la nostra via e la nostra vita. Il nostro modello, perché ci si rivela nei Misteri come il perfetto religioso del Padre celeste; la nostra via, perché ci tende la mano, la mano che indica l’eternità, che sostiene e porta; la nostra vita, perché da questi Misteri sgorgano potenti grazie per farci osservare i nostri voti. Sono considerazioni facili, che sarà piacevole per noi approfondire. Nostro Signore, nel Rosario, è il religioso per eccellenza dell’Eterno Padre. Un religioso è un uomo interamente legato a Dio. La parola religione deriva, infatti, da religare, che significa « legare una seconda volta ». Siamo già legati a Dio dal legame indissolubile della creazione e della conservazione, senza il quale non potremmo sopravvivere un attimo. A questo legame fisico e necessario, noi aggiungiamo un legame morale e volontario. Dio è nostro Principio, siamo legati a Lui dal vincolo dell’adorazione; Dio è il nostro sovrano Padrone, siamo incatenati a Lui dalla sottomissione e dall’obbedienza; Dio è il nostro fine supremo, ci uniamo a Lui con il vincolo dell’amore. Questa dolce catena che ci lega al nostro Principio, al Signore nostro e al nostro fine è la Religione. Tutti coloro che servono Dio – dice San Tommaso – possono in questo senso ampio essere chiamati religiosi; ma questo nome è riservato agli uomini che dedicano tutta la loro esistenza al servizio divino, liberandosi totalmente delle questioni mondane. I loro tre voti completano il loro attaccamento a Dio. La povertà li lega a Dio, Principio di ogni vero bene, la castità al Dio vergine, il Principio di tutto ciò che è puro e bello, e l’obbedienza al Dio Re, il Principio di ogni libertà. Così, in ogni caso, il religioso è l’uomo legato al Signore. Nella triplice serie del Rosario, ammiriamo in Gesù Cristo questa dipendenza assoluta dal Padre suo. Nel testimoniare, attraverso il primo Mistero, la sua partenza dall’eternità e la sua Incarnazione, vediamo l’adorabile Salvatore mettersi alle dipendenze di Dio e diventare, in un certo senso, il suo stesso uomo-servitore. « Eccomi qui – disse – per fare la tua volontà, Ecce venio ut faciam, Deus, volontatem tuam » (Hebr. X, 9), e quando sta per tornare alla sua eternità da cui è sceso, avrà la stessa parola: Fiat voluntas tua. Questo è ciò che ha dominato la sua esistenza quaggiù. Quando si separa da Maria e da Giuseppe e si ritira in mezzo ai dottori della legge, è per occuparsi degli affari del Padre; se passa la notte in ardente preghiera, è per essere interamente al servizio di Colui che lo ha mandato. Trascorrerà tutto il suo tempo consumando il lavoro affidatogli, e potrà dire a fine carriera: Opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam (Giov. XVII, 4). Egli è, quindi, in tutto e ovunque il religioso perfetto del Padre suo, l’uomo interamente consacrato e legato a Dio. Oh, che dolce meditazione è considerare nei Misteri Gesù interamente dipendente, Gesù religioso, Gesù povero, Gesù vergine, Gesù ubbidiente! – Povertà! La praticò fino all’eroismo: fu povero alla nascita e per tutta la vita, non avendo un posto dove poggiare la testa; povero sul suo Calvario, dove vide i soldati che dividevano tra loro le sue ultime vesti; ancora più povero nella sua Eucaristia, dove si spoglia dell’aspetto stesso della sua umanità e si copre di una veste molto fragile, molto inferma, le specie sacramentali. La castità! È il Dio vergine, Figlio di una Madre vergine, Sposo di una Chiesa vergine; ha voluto che il suo corpo riposasse solo sulla pietra di un sepolcro vergine, e rimane ancora nel Santissimo Sacramento il grano puro degli eletti, il vino che fa germogliare i vergini. – L’obbedienza! Egli ha avuto per essa un amore appassionato: è l’obbedienza che lo fa nascere, vivere e morire, che lo incatena nell’Eucaristia e lo consegna impotente nelle mani sacrileghe degli apostati. Così, in tutti i Misteri, Nostro Signore è il modello dei religiosi, ai quali può dire: « Vi ho dato un esempio, affinché facciate come ho fatto io ». Egli non si accontenta di mostrarci la via; Egli stesso è la nostra via; Egli stesso è la nostra vita, cioè i Misteri del Rosario hanno una potente efficacia nel comunicarci le grazie del nostro stato. I nostri voti sono una sfida solenne alle tre grandi concupiscenze che condividono l’impero del mondo. Ora, il nostro Salvatore ha sconfitto questa triplice forza dello spirito del male con la sua vita, passione e resurrezione, per vitam, mortem e resurrectionem suam, che ci viene ricordata nelle tre serie dei Misteri. Non si è mai sottomesso a queste maledette concupiscenze, le ha vinte per il nostro bene: così ha espiato i vizi che nascono in noi da questa triplice radice, e ci ha guadagnato le grazie della virtù contraria. Meditare il Rosario, quindi, è assistere alla vittoria del Salvatore sulle tre concupiscenze; siamo, in questi Misteri, di fronte ad un vizio schiacciato e ad una virtù trionfante. L’anima religiosa che sa entrare nell’interno del Rosario può facilmente ottenere, grazie al contatto con il Verbo incarnato, delle grazie concrete per domare la stessa concupiscenza e praticare la stessa virtù. Unendoci al povero Gesù nei suoi vari Misteri, troveremo aiuto per superare la concupiscenza degli occhi; il nostro contatto con il vergine Gesù ci farà trionfare sulla concupiscenza della carne; e la nostra umile obbedienza, innestata sulla sua, distruggerà l’orgoglio della vita. In questo modo, la pratica dei voti diventa facile, e le tentazioni contrarie vengono messe da parte. Ma abbiamo visto che la perfezione religiosa, non contenta di un facile trionfo sul peccato mortale, deve avere per ogni colpa veniale un odio perenne che nulla può attenuare. Le grazie del Rosario vanno così lontano. Esse si estendono non solo a quelle grandi lotte in cui la vita dell’anima è in pericolo, ma anche alle lotte quotidiane tra rinuncia e tiepidezza, tra il desiderio di perfezione e l’attaccamento alle passioni della natura. Il Rosario, infatti, ci mette in comunicazione con l’impeccabile Religioso che è stato perfetto fin dal primo momento. In virtù del nostro contatto con Lui, dobbiamo ricevere qualcosa della sua perfezione; e le grazie che scaturiscono da una fonte così pura devono far nascere in noi squisite prelibatezze come quelle del Sacro Cuore. Queste prelibatezze consistono nel dimenticare se stessi per gli interessi dell’Amato, nel temere soprattutto di offenderlo anche nelle cose leggere, e, staccandoci impercettibilmente da noi stessi e dal creato, ispirano in noi dolci e forti attrattive per il servizio divino ed una vita piena di fervore. Queste sono le grazie di scelta che scaturiranno dai Misteri, tali sono i meravigliosi effetti che il Rosario può avere sull’anima religiosa che ne sa approfittare. Ma dobbiamo essere molto vigili: se non sappiamo come afferrare la mano di Gesù, quando passerà, rimarremo lontani da Lui. Il Gigante dell’eternità sta camminando molto velocemente: sarà impossibile raggiungerlo, e rimarremo soli su questo arduo sentiero dove è così facile scoraggiarsi e tornare indietro. Allora forse incontreremo Maria. Anche Ella passa attraverso il Rosario per dare una mano ai religiosi, perché in questi Misteri praticava la povertà, la castità, l’obbedienza, con una squisita perfezione che escludeva l’ombra stessa del peccato veniale. Se sapremo unirci a Lei nella meditazione del suo salterio celeste, l’augusto Distributrice di grazie ci darà un aiuto energico per imitare la sua perfezione, il suo amore per Dio e il suo odio per il peccato. Con l’aiuto di Maria, cercheremo di raggiungere Gesù, e forse il buon Maestro, alla voce di sua Madre, si degnerà di voltarsi verso di noi; e allora potremo camminare senza ostacoli sulla strada dell’eternità, tra Cristo e Maria. Oh! se le anime religiose sapessero come capire e praticare il loro Rosario, come sarebbe facile per loro il cammino verso la perfezione! Sarebbero, in un certo senso, portati dalla mano di Gesù e dalla mano di Maria, cioè dalle grazie che ci vengono da entrambi, e potrebbero ripetere le parole di Fra Marie-Raphaël: « Ho trovato nel Rosario il mio segreto della santità ».

CAPITOLO QUARTO

IL ROSARIO E LA SANTITÀ EROICA

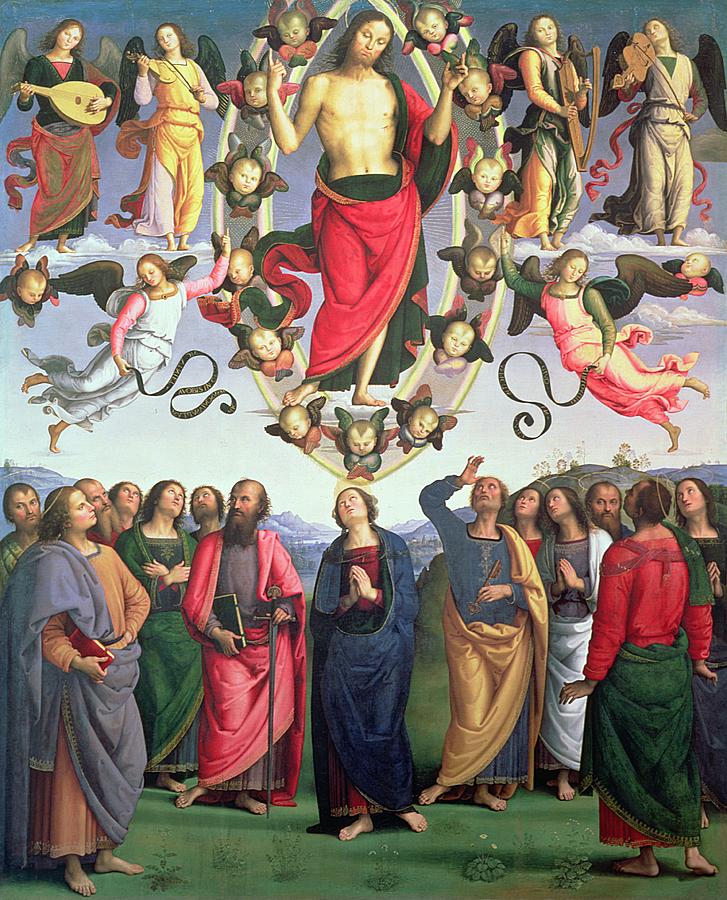

Il grado di carità richiesto dallo Stato religioso costituisce già una sorta di santità perfetta. Tuttavia, la fecondità della Chiesa non si ferma qui. La natura ha esaurito tutte le sue energie, la grazia stessa è all’apice; improvvisamente supera se stessa, il finito sembra scomparire, il divino solo si mostra; abbiamo nominato l’eroismo. È una sorta di “cuscinetto” tra l’umano e il divino, o meglio, è il divino che trasforma l’uomo. È l’eroismo – dice San Tommaso – che rende divini certi uomini. Secundum quam dicuntur aliqui, divini viri. (S. Th. la IIæ, q. 58, art. I, ad 1.). Questo è l’ultimo grado di santità. Quando questi giganti della perfezione attraversano il mondo, questa si innalza davanti ad essi come una manifestazione di Dio. L’eroismo! Tutta la vita della Chiesa ne è intessuta, dai primi Martiri ai Missionari moderni. Dodici milioni di martiri! È qui che la santità ha veramente trionfato: il paganesimo e l’inferno hanno mietuto vittime, la Chiesa ha mietuto eroismo. I secoli che seguirono hanno rimandato i loro echi a questa grande voce dei primi secoli. Essere eroici è saper rompere la natura e sacrificare tutto l’amore a quello di Gesù. Tutte le età hanno visto questo prodigio. C’è prima di tutto l’amore filiale, fatto di rispetto, di tenerezza e di pio timore. È stato immolato a Cristo: il bambino strappato dalle braccia dei suoi genitori per seguire il Dio perseguitato, e spesso per volare verso il tormento e la morte. Ah! senza dubbio la lacerazione è stata crudele e la ferita cruenta: quanto è costato resistere alle carezze di un padre e vedere cadere le lacrime di una madre! Ma l’amore del Salvatore era più dolce e più forte, faceva degli eroi. C’è anche l’amore materno, che sale così rapidamente al sublime, che vive di sacrificio e devozione, che è più duro di un diamante e più dolce della tenerezza. Eppure le madri hanno generosamente immolato un affetto che era nelle loro stesse viscere. Vedete questa martire nel luogo del suo tormento; il suo bambino viene portato vicino a lei per essere martirizzato. La povera madre gli mette la mano sul cuore per esortarlo ad essere forte, culla il suo dolore nella sua fede e nel suo amore, e dice a suo figlio: « O figlio mio, l’amore che ti porto è più forte di me. Bene allora, perché io ti amo e tu mi ami, ti offro a Gesù per farti soffrire… Oh, per pietà, figlio mio, vieni a morire! » Dopo di ciò il suo bambino cammina con gioia verso la morte, e in questo doppio sacrificio trova ancora dolce il Signore! Infine, c’è l’amore coniugale, che di due vite ne fa una sola e la cui gloria consiste nella casta fecondità. E i coniugi a loro volta hanno sacrificato i loro affetti. Sant’Alessio, Sant’Elzéaro e Santa Delfina, Sant’Enrico e Santa Gunégonda, Sant’Edoardo e Sant’Edith, hanno immolato i loro cuori sul cuore verginale di Gesù; hanno riservato la fronte per una corona immacolata, e per loro è sbocciata la rosa dell’Eden. Sì, dall’inizio della Chiesa fino ai giorni nostri, abbiamo visto di quegli innamorati che erano appassionati del Crocifisso; quando non avevano più nulla da dare, prendevano il loro sangue puro ed eloquente nelle loro mani e lo offrivano a Dio, dicendo: O mio diletto, sia questo il linguaggio del nostro amore! Non ci è rimasto nulla, ma quando l’amore ha dato tutto, dà il sangue. Bene, ecco il sangue! E tutti quegli amici della croce e tutte quelle eroiche vergini hanno ripetuto più e più volte l’inno trionfale di Sant’Agnese martire: Amo Christum! Io amo Cristo! Questo è l’eroismo. Non possiamo parlare qui degli altri suoi prodigi a riguardo del nostro prossimo – È stato l’eroismo che ha suscitato la grande anima di San Paolo quando ha voluto essere “anatema” per i suoi fratelli; è stato l’eroismo che ha ispirato l’apostolo degli infelici, San Vincenzo de’ Paoli, quando, mostrando alle signore di Parigi i bambini abbandonati, ha gridato: « Vedete ora se volete abbandonarli. Smettete di essere le loro madri e diventate i loro giudici! La loro vita e la loro morte sono nelle vostre mani: io prenderò i voti e i suffragi. È ora di fermarli e vedere se non si vuole più avere pietà di loro!… ». L’eroismo ha dato origine ad un amore appassionato per i nemici, ha fatto sì che i Santi baciassero la mano insanguinata degli assassini della loro famiglia; ha fatto dire al Beato Grignon de Montfort: « O mio Dio, prendi il mio sangue, ma perdona i miei nemici! » L’eroismo è ancora vivo oggi, sarebbe facile citare nomi e fatti eloquenti, e quante pagine brucianti ci fornirebbero questa storia d’amore! Durerà finché ci sarà miseria da alleviare, amore da dare e sangue da spargere sulla terra. Noi stessi, che sappiamo essere così imperfetti ed indegni di essere fratelli dei santi, non dobbiamo dimenticare che ogni Cristiano, in certe circostanze, può essere chiamato all’eroismo. Il Battesimo, creando in noi nobili aspirazioni, ci ha imposto gravi doveri, e ci possono essere lotte così grandi e terribili nella nostra esistenza che, poiché la virtù ordinaria non è più sufficiente, avremo bisogno di energie di ordine superiore: è allora che entra in gioco l’eroismo. I giusti non vengono colti alla sprovvista in queste circostanze straordinarie; i loro cuori sono pronti per queste grandi lotte. C’è, infatti, in ogni anima in stato di grazia, il sangue degli eroi, o meglio, il sangue divino che vuole elevarsi all’altezza della sua fonte; c’è un seme fertile da cui nasce il sublime. Questi semi di eroismo sono i Sette Doni dello Spirito Santo. Secondo San Tommaso, i Doni non differiscono in realtà dalla virtù eroica: sono come un seme il cui eroismo è il fiore, o come una lira il cui eroismo è il suono. In alcune anime il seme, anche se vivo, non raggiunge mai il suo fiore; la lira, anche se sonora, può restare sempre silenziosa; ma tutti hanno almeno il potere di sbocciare o di vibrare. Basta un raggio di sole per far maturare il fiore, o basta un tocco leggero per far risuonare la lira: questo raggio, questo tocco, è l’impulso dello Spirito Santo che improvvisamente ci afferra e ci conduce al sublime. L’umiltà non deve nasconderci questa bella dottrina; per quanto spregevoli possiamo essere, la nostra anima può, sotto le dita dell’Artista supremo, rendere suoni divini. Ed è il Rosario che ci inizierà a questa scienza, come andremo a spiegare. I teologi insegnano che tutte le virtù si trovano nell’anima del Verbo allo stato perfetto ed in grado eroico. Nostro Signore ha vissuto costantemente del sublime, cosicché la storia della sua vita è diventata la storia dell’eroismo. Ma la storia di Gesù è il Rosario: l’eroismo ha quindi penetrato e profumato tutta la serie dei Misteri. È lì che i doni dello Spirito Santo, il seme fecondo nascosto nell’anima di Nostro Signore, hanno prodotto il loro fiore, e la lira celeste ci ha fatto sentire quei suoni meravigliosi che deliziano il genere umano. Da quel momento in poi, basta meditare sul Rosario per contemplare la virtù al suo apogeo, e tutti coloro che sono predestinati all’eroismo sono così predestinati a diventare conformi al Dio che si rivela nei Misteri. È proprio a questa scuola che si sono formati i Santi. Un giovane cavaliere, Giovanni Gualberto, circondato da una grande scorta, stava per punire l’assassino del fratello; l’assassino indifeso, impossibilitato ad evitare la spada vendicativa, stese le braccia a forma di croce, appellandosi al mistero della Crocifissione; era il Venerdì Santo. Un tale ricordo fu in grado di far germogliare l’eroismo. Giovanni Gualberto non si accontentò di perdonare il suo nemico, ma da quel momento lo prese come suo fratello. Entrando in chiesa, vede il crocifisso chinare il capo verso di lui per ringraziarlo. Questo è ciò che il pensiero di un Mistero aveva già fatto prima dell’istituzione del Rosario; sarà lo stesso per gli altri. I Misteri, infatti, non sono solo esempi di eroismo, ma possiedono ancora una particolare efficacia nel farci praticare ciò che insegnano. Non è inutile ricordare qui ciò che abbiamo detto più di una volta: la nostra unione con l’anima del Verbo ci dispone a ricevere grazie che ci renderanno simili ad esso, ed il nostro pio contatto con l’eroismo del Salvatore meriterà dei soccorsi attuali per essere eroici come Lui. Queste grazie di scelta sono il raggio di sole che fa nascere e maturare il fiore contenuto solo come un germe nella nostra anima, ed il fremito che fa vibrare la lira del sublime, prima silenziosa. È allora che il soffio divino rapisce le nostre anime e le conduce al suo grado; non conosciamo più, almeno per qualche istante, le imperfezioni del passato, e sembra che la parola della Scrittura si sia per noi attuata: anche Saulo è diventato profeta. Così, senza uscire dal Rosario, si può raggiungere l’apogeo della santità. L’eroismo non è un fatto raro negli annali dei Cavalieri di Maria e i nostri lettori ricordano come li ha ispirati i tre Fratelli Predicatori, apostoli del Rosario, che si sono dimostrati così sublimi nel naufragio de “La Borgogne”. E non è tutto. Se l’eroismo è una virtù divina, avrà bisogno di un linguaggio divino. Bene, Dio darà agli eroi della santità una grande voce, che è il miracolo. La vera Chiesa ha sempre dato vita a dei taumaturghi: i miracoli sono stati come fulmini e tuoni in mezzo ai quali è stata promulgata la nuova legge. Erano più numerosi nei primi secoli, quando la voce del paganesimo dominava quella della verità; ma sono necessari in ogni epoca per manifestare la santità della Chiesa e per convertire le anime. Ci sono sempre degli infedeli. Ahimè, in mezzo ad una società inondata dalle luci del Vangelo, sentiamo ogni giorno l’incredulità che suscita insolenti proteste contro Cristo e la sua Chiesa. Il Dio potente e misericordioso ha voluto coprire questi clamori con la voce del miracolo. Ogni anno a Lourdes, per non dire da un capo all’altro dell’universo, il miracolo risuona come un tuono, e a volte le orecchie più ribelli sono costrette a sentirlo. No, il miracolo non abbandona la Chiesa. Gesù Cristo, inoltre, l’aveva promesso, perché aveva detto in modo universale a tutti gli uomini e a tutti i tempi: « Chi crede nel mio Nome farà i prodigi che faccio Io, e ne farà di più grandi ancora. Questa parola ha avuto un solenne compimento. In tutte le epoche la Chiesa ha posto dei Santi sugli altari. Ora ha preteso da tutti l’omaggio del miracolo, e nell’esame dei fatti si è dimostrata perfino eccessivamente severa. Tuttavia, i Santi sono saliti sugli altari, pagando il tributo miracoloso dopo la loro morte, così come avevano pagato il tributo dell’eroismo durante la loro vita. Non ripugna assolutamente che i malvagi siano profeti e taumaturghi, ma, come regola generale, il miracolo è la testimonianza suprema della santità, soprattutto della santità eroica. Ecco perché, quando sentiamo questa grande voce, più ammirevole e più potente di quella dei fiumi e dei mari, gridiamo: Credo sanctam Ecclesiam, credo nella santità della Chiesa! Il Rosario, che insegna e ispira eroismo, è fecondo anche nei miracoli. Conosciamo questa parola di Pio IX: «Tra tutte le devozioni approvate dalla Chiesa, nessuna è stata onorata dal cielo con tanti miracoli come il Rosario ». Una circostanza davvero notevole è che la Vergine dei miracoli, Nostra Signora di Lourdes, è anche la Vergine del Rosario, la Vergine che presenta il Rosario al popolo come segno di speranza. I miracoli del Rosario hanno avuto un impatto sociale davvero immenso, ed offrono questo carattere speciale, che sono stati dei trionfi definitivi per la Chiesa, annientando per sempre il potere del male. Il Rosario incontra gli Albigesi: fin dal primo colpo è una vittoria completa. Questo fatto è particolarmente degno di nota. Le grandi eresie non sono mai state sconfitte in un colpo solo; ognuna di esse è stata sufficiente a coinvolgere diverse generazioni, e molti secoli dopo la morte dei loro autori hanno ancora dato vita a tempeste e temporali. L’errore albigese, al contrario, scomparve in un colpo solo, anche se fu difeso da una potente setta che aveva per sé tutto ciò che c’era di grande e attraente nel mondo. L’apparizione del Rosario l’aveva colpita come un fulmine: San Domenico, in vita, la vide ferita a morte senza speranza di risurrezione, e poco dopo, sulle rovine di questa eresia impura, la Francia e la Chiesa salutarono l’alba di un futuro radioso. Qualche secolo dopo il Rosario incontrò l’islamismo nel Golfo di Lepanto; gli infedeli videro nell’aria la terribile Madre di Dio come un esercito schierato in battaglia, animando i Cristiani nella loro lotta. Anche in questo caso è stata ottenuta una vittoria definitiva. L’impero di Maometto non si è mai ripreso da questa sconfitta; da allora ha vegetato nell’impotenza senza mai tornare ai suoi giorni gloriosi di un tempo. Infine il Rosario ha incontrato l’orgogliosa Riforma all’assedio di La Rochelle. Vittoria definitiva! Da quel giorno in poi il prestigio del protestantesimo è stato rovinato per sempre in Francia. Questi sono i grandi miracoli storici del Rosario. Non cercheremo di richiamarne altri qui. Miracoli di protezione, miracoli di guarigione, miracoli di conversione, sono, per così dire, eventi quotidiani; e le riviste del Rosario hanno spesso l’opportunità di pubblicare alcuni di questi tratti meravigliosi. Il nostro scopo era quello di mostrare solo di sfuggita che il miracolo e l’eroismo sono uniti nel Rosario, come lo sono nella vita dei Santi. Il Rosario dimostra così la santità della vera Chiesa. Infatti, sebbene questi miracoli siano dovuti alla Madre di Dio, essi sono fatti nella Chiesa e per la Chiesa, e servono a far risplendere in Essa quell’aureola luminosa che la distingue da tutte le sette e che si chiama nota di santità. Credo sanctam Ecclesiam. – Ora sappiamo come il Rosario, ben compreso, ci possa avviare a tutti i gradi della vita perfetta: ci resta da chiedere a Maria la grazia di realizzare alcuni di questi insegnamenti, nella convinzione che, se otterremo questa conoscenza pratica del Rosario, avremo conquistato la scienza dei Santi.

FINE