TEMPO DI PASSIONE

I. — Commento dogmatico.

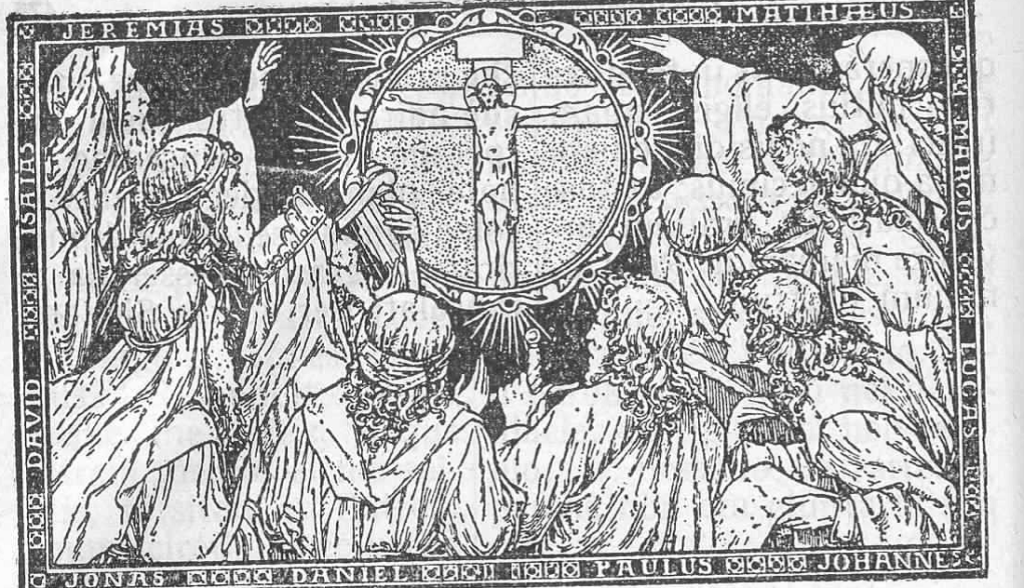

La Chiesa, che, dal principio del ciclo di Pasqua ha seguito Gesù nel suo ministero apostolico, durante il Tempo della Passione, contempla, in lutto, i dolorosi avvenimenti che segnarono l’ultimo anno (Settimana di Passione) e l’ultima settimana (Settimana Santa) della vita mortale del Redentore. L’odio dei nemici del Messia si accresce di giorno in giorno, fino a culminare, nel giorno del Venerdì Santo col più orribile dei delitti, col dramma cruento del Golgota, annunciato dai profeti e da. Gesù stesso. Cosi la liturgia, mettendo a confronto il Vecchio ed il Nuovo Testamento, stabilisce un parallelo impressionante tra le parole di S. Paolo e degli Evangelisti a proposito della Passione, e le profezie così chiare di Geremia, di Isaia, di Davide, di Giona e di Daniele. Via via che il fatale scioglimento si avvicina, gli accenti di dolore della Chiesa, si fanno più commossi e ben presto noi sentiremo i suoi lamenti per lo Sposo che non è più. « Il Cielo della Santa Chiesa si oscura sempre più », scrive Don Guéranger. Come in un giorno di temporale, si vedono accumularsi all’orizzonte nubi sinistre, cariche di tempesta. La folgore della Giustizia divina sta per cadere ed essa colpirà il Salvatore che per amore verso il suo Padre e verso di noi si è fatto uomo. In virtù della solidarietà misteriosa che esiste fra tutti i membri della grande famiglia umana, questo Dio fatto uomo si sostituisce ai suoi fratelli colpevoli. « Egli si riveste dei nostri peccati », dice il Profeta, « come di un mantello, e si fa peccatore per noi (II Cor. V, 21) per poterlo portare nella sua carne sulla Croce (I Piet. II, 24) e di struggerlo con la sua morte ». Nell’orto del Getsemani, i peccati di tutti i secoli e di tutte le anime, affluiscono orribili, ripugnanti, in onde fangose, nell’anima rarissima di Gesù che viene così « il ricettacolo di tutto il fango umano e il rifiuto della creazione ». Così il Padre, facendo violenza all’amore per il Figlio, deve trattarlo come un essere maledetto, poiché è scritto: « Sia maledetto chiunque è appeso al legno » (Gal. II, 13). Per la nostra salvezza, bisognava veramente » che Gesù « fosse appeso al legno della Croce affinché la vita ci fosse resa da chi si aveva dato la morte e che colui che aveva trionfato della Croce, fosse a sua volta vinto dalla Croce » [Prefazio della croce – Così è segnato il principio di opposizione che fa dire allo Spirito Santo: «Considera tutte le opere dell’Altissimo: esse a due a due, l’una di fronte all’altra». Di fronte al male sta il bene, di fronte alla morte sta la vita: così di fronte al peccatore sta il giusto (Eccles., XXXIII, 15). Poiché — dice San Paolo — da un uomo è venuta la morte, da un uomo pure deve venire la risurrezione da morte. E , come in Adamo, tutti muoiono, così pure in Cristo tutti saranno vivificati ( I Cor., XV, 21). E la liturgia nota che siccome i nostri progenitori sono stati ingannati da satana, bisognava che «uno stratagemma divino sventasse l’artificio del serpente» (Inno mattutino della Domenica di Passione). San Bernardo lo spiega dicendo che, « poiché Gesù non aveva che l’apparenza del peccato, fu appunto quest’apparenza a mascherare la trappola in cui satana cadde ». E S. Agostino: « Per un giusto permesso di Dio, Lucifero perdette il diritto di morte che aveva sui peccatori, il giorno in cui egli fu abbastanza temerario da usarlo contro il Giusto]. Si tratta di una lotta senza l’uguale tra il principe della vita e quello della morte (Seq. di Pasqua) ma « immolandosi, Cristo trionfa » (Pange lingua). La Domenica delle Palme infatti, Egli si avanza come un conquistatore, sicuro di sé, acclamato e cinto di palme e di alloro « segni della vittoria che doveva riportare » (Oraz. della benediz. delle palme). « Gioisci, figlia di Sion, poiché il tuo Re viene a te », dice Zaccaria, e la folla stende le sue vesti sotto i piedi di Gesù, come si faceva per i Re, e grida: « Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re d’Israele» (Giov. XXII, 13). Gesù entra nella capitale Gerusalemme, sale sul trono prezioso che il suo sangue « orna della porpora regale » (Vexilla Regis) e in alto del quale Giudei e Romani scrivono nelle tre lingue allora in uso: il suo titolo glorioso « Gesù di Nazareth, Re dei Giudei ». L’oracolo di Davide si è compiuto « Dio ha regnato dalla Croce » che, da oggetto d’ignominia, diventa «il vessillo del re » e « la nostra sola speranza in questo tempo di Passione ».

« Noi ci prostriamo davanti alla Croce poiché è per Essa che è venuta la gioia in tutto il mondo » (Ador. della croce il ven. santo). E per ben dimostrare che è da questo punto di vista che la Chiesa considera Gesù in Croce, gli artisti cristiani un tempo cambiavano la corona di spine in una corona araldica e reale. I Concilii ordinavano che si amministrassero i sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia ai catecumeni e che si desse l’assoluzione sacramentale ai penitenti pubblici, alla fine della Quaresima, quando cioè, la Chiesa celebra il ricordo della morte e del trionfo di Gesù. I catecumeni venivano cosi « sepolti con Gesù per il Battesimo, per resuscitare poi con Lui a vita nuova» (Rom. VI, 4). A questo modo, i Tempi di Passione, rappresentando per tutti i Cristiani l’anniversario di questi benefici ricordavano loro che la morte e la risurrezione di Cristo, che erano state la causa efficiente e l’esempio della loro morte al peccato e della loro risurrezione spirituale, dovevano continuare ad esserlo soprattutto in questa parte dell’anno.

Queste feste non sono dunque un semplice ricordo storico riferentesi alla sola persona di Gesù; esse devono essere, per l’unione della fede e dell’amore che suscitano nelle anime, una realtà per tutto il corpo mistico di Gesù. Per esse il dramma del Golgota si estende dunque atutto il mondo e con Cristo suo Capo, la Chiesa riporta ogni anno,all’epoca delle solennità di Pasqua, una nuova vittoria su Satana. Il Tempo della Passione, per la sua connessione intima col Tempo di Pasqua, ha dunque lo scopo di rinnovare in noi lo spirito delBattesimo nel quale la nostra anima è stata lavata nel sangue diGesù, e quello della nostra prima Comunione colla quale l’animanostra si è dissetata di questo stesso sangue. Colla Confessione ela Comunione Pasquale, residui della disciplina penitenziale ebattesimale di un tempo, questo Tempo liturgico ci fa morire e risuscitare sempre più con Cristo.

II. — Commento storico.

Il Tempo di Passione, che ricorda le sofferenze di Gesù, sì riporta specialmente all’ultimo anno del suo ministero, poiché fu allora soprattutto che l’odio, ogni giorno crescente, dei suoi nemici si manifestò in modo più tangibile e culminò nel dramma che la Chiesa celebra durante la cosi detta Settimana Maggiore O Settimana Santa durante la quale Essa segue il Maestro giorno per giorno.

Secondo anno. – Dopo aver guarito il figlio della vedova di Naim, Gesù assolve quella eccatrice, la quale non ebbe timore di venire a gettarsiai suoi èiedi, mentre Egli era a tavola a casa di Simone il fariseo. L’avarizia di Giuda fa prevedere il suo delitto (Giov. di passione).

Terzo anno. — Dopo la Trasfigurazione, Gesù andò a Cafarnao, poi a Gerusalemme per la festa dei Tabernacoli (Mart. di passione). Egli disse di essere la fontana di acqua viva che disseta le anime, ed annunciò la Sua prossima fine. Il giorno dopo queste feste, Egli dette ai Giudei le prove della Sua divinità, ma essi tentarono di lapidario. (Dom. Pass.). Tornato in Galilea, andò nuovamente a Gerusalemme per celebrarvi, durante l’inverno, la festa dell’Anniversario della Dedicazione del Tempio. I Giudei volevano ancora lapidarlo: non era egli forse un bestemmiatore Colui che pretendeva di essere una sola natura col Padre Celeste? (Merc. Pass.) Poi, essendo andato in Perea, Gesù fu chiamato a Betània, dove risuscitò Lazzaro. Questo prodigio gli procurò tanta rinomanza che i Giudei, non potendo contenere più a lungo la loro gelosia, stabilirono di farlo morire. Gesù si rifugiò ad Ephrem (Ven. Pass.). Sei giorni avanti la Pasqua, Egli ritornò a Betania, dove Maria sparse il profumo sui suoi piedi (Lun. santo).

Settimana Santa. — Il giorno dopo, Gesù fece l’ingresso trionfale a Gerusalemme (Vang. della benediz. delle Palme). Lasciò la città quella sera stessa per tornarvi il giorno seguente, il Lunedi Santo, giorno nel quale Egli s’intrattenne con i Giudei nel Tempio (Sabato di Passione). Il Martedì Santo andò di sera, verso il Monte degli Ulivi e predisse agli Apostoli la sua Passione prossima. Non ritornò a Gerusalemme che il Giovedì sera per l’ultima Cena (Giov. santo) e fu crocefisso il giorno dopo alle porte della città, sul Monte Calvario. Nello stesso giorno fu deposto nel sepolcro e ne usci glorioso, il mattino della Domenica seguente.

III. — Commento Liturgico.

Il Tempo di Settuagesima è una preparazione remota alla festa di Pasqua, il Tempo di Quaresima è una preparazione prossima e le due ultime settimane di Quaresima, che portano il nome di « Tempo di Passione », sono una preparazione immediata. Le feste e le cerimonie dell’ultima settimana, detta Settimana Santa o Settimana Maggiore, hanno origine dalla Chiesa di Gerusalemme. Col Vangelo alla mano, i Cristiani seguivano passo passo il Salvatore, venerando sul posto i preziosi ricordi degli avvenimenti solenni coi quali si era compiuta la Sua vita mortale. Roma adottò questa Liturgia dapprima locale e sistemò le sue Chiese in modo da poter celebrare gli Uffizi della Settimana Santa, come si facevano a Gerusalemme. Per una quindicina di giorni la Chiesa sopprime il Salmo il «Judica me » e il « Gloria Patri » che non si trovano nella liturgia antica. Essa copre pure di veli violetti le sante immagini. Senza dubbio, la devozione ai Santi si oscura davanti al grande avvenimento della Redenzione, ma, se si pensa che il Crocifisso stesso è velato, si vedrà in quest’uso un vestigio della tenda che, un tempo, veniva tesa durante tutta la Quaresima, tra la navata e l’altar maggiore. Nei tempi antichi, i penitenti pubblici che erano stati espulsi dalla Chiesa, non potevano rientrarvi che il Giovedì Santo. Dopo la soppressione di questa cerimonia, tutti i Cristiani furono più o meno assimilati ai penitenti pubblici e pur non pronunciando contro di essi la pena di espulsione, si nascose loro l’altar maggiore e tutto quello che vi si trovava, per mostrar loro che essi non meritavano di prender parte al culto eucaristico con la Comunione Pasquale che dopo aver fatta la debita penitenza.

Alcuni autori credono che questo velo avesse per scopo di nascondere la Croce, che nei tempi, antichi non aveva su di essa il Cristo, masplendeva di pietre preziose. Era quindi necessario togliere aglisguardi questo segno di Trionfo fino al Venerdì Santo, quando Gesù riportò la sua vittoria sulla croce, che si espone allora alla adorazione dei fedeli. Spogliando gli altari e facendo tacere le campane il Giovedì, il Venerdì e il Sabato della Settimana Santa la Chiesa mostra la tristezza che prova al ricordo delia morte del suo Sposo divino.