DELL’ESAME DELLA

COSCIENZA (1)

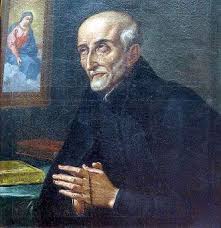

[S. A. Rodriguez: Esercizio di perfezione e virtù cristiane; vol. II, Marietti ed. – Torino, 1917]

TRATTATO VII. (1)

CAPO I.

Quanto sia importante l’esame della

coscienza.

Uno dei principali e efficaci mezzi che abbiamo pel nostro profitto, è l’esame della coscienza: e come tale ce lo raccomandano i Santi. S. Basilio, il quale è stato dei più antichi che abbiano dato Regole ai Monaci, comanda, che ogni sera facciamo questo esame. S. Agostino nella sua Regola comanda il medesimo. S. Antonio abbate insegnava e ingiungeva assai questo esame a’ suoi Religiosi. S. Bernardo, S. Bonaventura, Cassiano, e tutti comunemente convengono in caldamente raccomandarlo. Il beato S. Gio. Crisostomo tra gli altri sopra quelle parole del reale profeta David, In cubilibus vestris compungimini (Ps. IV, 5), Compungetevi e confondetevi nei vostri letti; trattando di questo esame, e consigliando, che si faccia ogni sera prima d’andar a dormire, n’adduce due buone ragioni. La prima, acciocché nel giorno seguente ci troviamo più disposti e preparati a guardarci dai peccati e da cader nelle colpe nelle quali siamo caduti oggi; perché essendoci noi oggi esaminati e pentiti di esse, e avendo fatto proponimento di emendarci, chiara cosa è, che questo ci servirà di qualche freno per non tornar a commetterle domani. – La seconda, che ancora per questo medesimo giorno d’oggi ci sarà di qualche freno l’averci ad esaminare la sera; perché il sapere, che in questo medesimo giorno abbiamo da render conto ci farà stare sopra di noi e vivere più circospettamente. Siccome un padrone, dice S. Gio. Crisostomo, non comporta, che il suo spenditore lasci di dar ogni giorno i suoi conti, acciocché questo non dia occasione di procedere con trascuraggine e di dimenticarsi, onde poi il conto non si possa veder netto; così anche sarà ragionevole, che noi altri rivediamo ogni giorno i conti a noi stessi, acciocché la trascuraggine e la dimenticanza non vengano ad imbrogliarli. S. Efrem e S. Giovanni Climaco (D. Eyhr. serm. Ascet., de vita relig.; D. Climac. grad. 7) v’aggiungono un’altra terza ragione, e dicono, che siccome i mercanti diligenti ogni giorno bilanciano e fanno conto delle perdite e dei guadagni di quel giorno, e se trovano d’aver fatta qualche perdita, procurano di rimediare ad essa e di ripararla con molta diligenza; così noi altri dobbiamo ogni giorno esaminarci e vedere i conti delle nostre perdite e dei nostri guadagni; acciocché la perdita non vada avanti né si dia fondo al capitale, ma lo rimettiamo e vi rimediamo subito. Il beato S. Doroteo v’aggiunge un’altra utilità grande, la quale è, che esaminandoci e pentendoci ogni giorno dei nostri errori e mancamenti, non si radicherà in noi il vizio e la passione, né verrà a crescere l’abito cattivo e la cattiva consuetudine (D. Doroth. doctr. 11). Per lo contrario si dice dell’anima che non è diligente e sollecita in esaminarsi, che è simile alla vigna dell’uomo pigro, della quale dice il Savio che passò per essa, e vide, che la siepe d’intorno era caduta e che ogni cosa era piena d’ortiche e di spine: Per ogrum hominis pigri transivi, et per vineam viri stulti: et ecce totum repleverant urticæ, et operuerant superfìciem ejus spinæ, et maceria lapidum destructa erat (Prov. XXIV, 30-31): Così sta l’anima di coluiche non ha cura di esaminare la suacoscienza; sta come una vigna che non silavora, divenuta un disertaccio pieno d’erbaccecattive e di spine. Questa cattivaterra della nostra carne mai non lascia digermogliare erbe cattive; onde bisognasempre stare col sarchiello in mano sbarbandola mala erba che spunta. Serve dunquel’esame di sarchiello per levar via esbarbar il vizio e la malvagità che cominciavaa germogliare, e per non lasciar chepassi avanti né getti radici. – E non solo i Santi, ma anche i Filosofigentili col lume naturale conobbero l’importanzaed efficacia di questo mezzo. Quelgran filosofo Pitagora, siccome riferisconosan Girolamo e san Tommaso (D. Hier. tom. 1 in Apol. advemus Ruf. o. 10; D. Thom. lib. 4 de Regim. Frinc. c. 22. 1), fra gli altri documenti che dava ai suoi discepoli metteva questo per molto principale, che ciascuno avesse due tempi del giorno determinati, uno la mattina ed un altro la sera, ne’ quali si esaminasse e seco stesso facesse i conti di tre cose; che cosa ho fatta; come l’ho fatta; e che cosa ho lasciato di fare di quel che doveva, rallegrandosi del bene e pigliandosi dispiacere del male. Lo stesso raccomandano Seneca, Plutarco, Epitteto ed altri. Per questo il nostro S. P. Ignazio fondato nella dottrina dei Santi, nella ragione e nell’esperienza, c’ingiunge l’esame della coscienza come uno de’ più principali ed efficaci mezzi di quanti possiamo usare dalla parte nostra pel nostro profitto, e ce lo pose per regola. Usino, dice, tutti ogni giorno il solito esame della coscienza: e in un altro luogo dice, che ciò si faccia due volte il giorno. E in certo modo stimava più l’esame che l’orazione; perciocché coll’esame s’ha d’andar mettendo in esecuzione quello che per frutto si cava dall’orazione, che è la mortificazione delle proprie passioni e l’estirpazione dei vizi e difetti. E S. Bonaventura dice, che l’esame della coscienza è il più efficace mezzo che possiamo adoperare dal canto nostro pel nostro profitto. Onde nella Compagnia se ne fa tanto conto, che a suono di campanella siamo chiamati ad esso due volte il giorno, una la mattina e l’altra la sera: e così siamo invitati all’esame, come all’orazione; acciocché nessuno lasci di farlo né la mattina né la sera. E né anche si contentò il nostro S. Padre, che usassimo noi altri questo esame; ma volle ancora, che lo persuadessimo a coloro le cui coscienze venivamo a dirigere (P.7 Const. c. 4, litt. F , et lib. Exerc. ep. reg. seu annot. 13 ex prioribus.). Onde i buoni operari della Compagnia subito che cominciano a trattare con alcuno, gl’insegnano a fare l’esame generale della coscienza, e anche il particolare, per levar via qualche mala consuetudine, come di giurare, di dir bugie, di maledire, o di altra cosa simile, come facevano i nostri primi Padri, e particolarmente leggiamo del Padre Pietro Fabro, che questa era una delle prime divozioni che dava a quei che si mettevano sotto alla sua direzione. E del nostro santo Padre si legge (Lib. 5, c. 10 Vit. P. N. Ign.), che non si contentava di proporre questo mezzo dell’esame particolare a quella persona che egli voleva guarire di qualche vizio; ma che di più, acciocché non si dimenticasse di metterlo in esecuzione, le ingiungeva, che prima del pranzo, e prima di andare a letto, desse conto a qualche persona confidente che egli stesso assegnavale, e che le dicesse se aveva fatto l’esame, e come, e se nella maniera che esso glielo aveva ordinato. E sappiamo ancora (Ibid. lib 2, cap. 4), che trattenne lungo tempo i suoi compagni nei soli esami e nella frequenza dei Sacramenti; parendogli, che se questo si faceva bene, bastasse per conservarsi nella virtù. – Di qui abbiamo da cavare una stima e un apprezzamento tanto grande di quest’esercizio di esaminar due volte il giorno le nostre coscienze, che lo teniamo per un mezzo importantissimo ed efficacissimo pel nostro profitto, e come tale l’usiamo ogni giorno: e quel dì nel quale ciò mancheremo di fare, siamo persuasi di aver mancato in una cosa molto principale della nostra Religione. Non v’ha da essere occupazione alcuna bastante a farci lasciar questo esame: e se uno sforzato da qualche necessaria occupazione non avesse potuto farlo all’ora assegnata, ha da procurare di farlo quanto più presto potrà, come sarebbe dopo il pranzo prima d’ogni altra cosa. Nemmeno l’infermità e la indisposizione che basta per dispensarci dal far lunga orazione, ha da bastare per dispensarci dal far gli esami. E così conviene, che tutti sappiano, che gli esami non si hanno da lasciar mai, né il particolare né il generale. E ha ben materia l’infermo da far l’esame particolare, considerando come si conformi alla volontà di Dio nell’infermità e nei dolori che gli manda; come accetti i rimedi che gli ordina il medico, i quali alle volte sono più disgustosi e più penosi che la stessa infermità; e come sopporti con pazienza i mancamenti che gli pare si facciano con lui da quelli che lo assistono e servono.

CAPO II.

Circa quali cose s’ha da fare l’esame particolare.

Due esami usiamo nella Compagnia, uno

particolare e 1’altro generale. Il particolare si fa sopra una cosa sola, e

perciò si chiama particolare: il generale si fa sopra tutti i mancamenti ed

errori ch’abbiamo commessi tra giorno, coi pensieri, parole e opere; e per

questo si chiama generale, perché abbraccia ogni cosa. Tratteremo in primo

luogo dell’esame particolare; ed indi diremo poi brevemente del generale quello

che vi sarà da aggiungere, atteso che in molte cose il medesimo s’ha da fare nel

generale che nel particolare: e così quello che si dirà del particolare servirà

ancora pel generale. Due cose spiegheremo circa questo esame particolare. La

prima, sopra quali cose si ha da fare; la seconda, come si ha da fare. Quanto

alla prima, acciocché sappiamo sopra quali cose abbiamo principalmente da tirar

quest’esame, si ha da notar bene una Regola, o avvertenza, che il nostro S.

Padre mette nel libro degli Esercizi spirituali (D. Igo. lib. Exerc. spir.

in reg. ad motus animæ discernendes, reg. 14), ed è altresì di S. Bonaventura

(D. Bonav. 3 p. breviloq.).

Dice, che il demonio fa con noi

come un capitano che vuol battere e prendere

una città, o fortezza, il quale procura

di riconoscere prima con ogni diligenza la parte più debole della muraglia, e verso quella drizza tutta l’artiglieria, ed ivi impiega tutti i suoi soldati,

ancorché vi sia pericolo della

vita per molti di essi; perché

gettata a terra quella parte, entrerà, e

prenderà la città. Così procura il demonio

di riconoscer in noi altri la parte più

debole dell’anima nostra, affine di batterci e vincerci per quella. Or questo ci deve servir d’avviso per premunirci e prepararci contra il nostro nemico, che abbiamo a considerare e riconoscere con

attenzione la parte più debole

dell’anima nostra e più manchevole

di virtù; ch’è quella cosa alla quale

più ci tira l’inclinazione naturale, o la

passione, o la cattiva consuetudine, o il mal abito; e in questa parte abbiamo ad invigilare con maggiore attenzione e a provvederci di maggior

riparo. Questa tal cosa, dicono

i Santi e i Maestri della vita spirituale

(D. Dorotb. serm. 12 ; Hugo de S.

Victore lib. de anim. cap. 8), questa è quella che principalmente e con maggior diligenza e

sollecitudine dobbiamo procurare

di sradicare da noi; perché di

questo abbiamo maggiore necessità; e così a questo principalmente si deve applicar l’esame particolare. Cassiano adduce di ciò due ragioni (Cass. coll. 5 Abb. Serap. c. 14). La prima, perché questo è quello che

ci suol mettere in maggiori

pericoli e ci fa cadere in

mancamenti maggiori: onde conviene, che

ivi usiamo maggior diligenza e sollecitudine.

La seconda, perché dopo che avremo

vinti e superati i nemici più forti e

che più ci fanno guerra, facilmente vinceremo e abbatteremo tutti gli altri: perocché colla vittoria e col trionfo di questi l’anima viene a farsi più coraggiosa e più forte, e il nemico più debole. E apporta Cassiano a questo proposito l’esempio di quei giuochi che si facevano

anticamente in Roma alla

presenza dell’Imperatore, ne’

quali traevano fuori dalle cave molte

fiere, acciocché gli uomini combattessero con esse: e quei che si volevano mostrar più valenti e dar gusto all’Imperatore, investivano prima quella che vedevano esser più forte e più feroce, vinta

la quale ed uccisa, facilmente

vincevano e trionfavano delle

altre. Or così, dice Cassiano, abbiamo

da fare noi altri. Vediamo per

esperienza, che ciascuno ha qualche vizio che è come sopra degli altri, che ha un grande impero sopra di lui, e come dietro di sé lo strascina per la grande inclinazione che egli ha

ad esso. Vi sono certe passioni

chiamate predominanti, le quali

pare che s’impadroniscano di noi altri e

ci facciano fare quello che per altro non

vorrem fare. Onde sogliono dire alcuni: S’io non avessi questo difetto, mi pare, che non vi sarebbe cosa che

m’intrigasse né mi desse

fastidio. Or sopra di questo abbiamo

da tirar principalmente l’esame particolare. – In quella guerra che fece il Re di

Siria contra il Re d’Israele,

dice la S. Scrittura, che quel

Re comandò a tutti i capitani del suo

esercito, che non combattessero contra nessuno

né piccolo né grande, se non solamente contra

il Re d’Israele: Ne pugnetis contra minimum, aut contra maximum, nisi contra

solum Regem Israel (II.

Paral. XVIII, 30), parendogli,

che ove fosse vinto il Re, si sarebbe

vinto tutto l’esercito: e così fu, che

ferito il re Acab con una saetta che uno

tirò a caso, e come si suol dire, a Dio

e alla ventura, fu finita la battaglia. Questo è quello che abbiamo da fare noi altri. Vinci tu questo vizio predominante, che tutto il resto facilmente s’arrenderà. Taglia il capo a cotesto gigante Golia, e

subito fuggiranno e resteranno

sconfitti tutti gli altri

Filistei. Questa è la miglior regola generale

per poter ciascuno conoscere sopra che cosa ha da tirare e stendere quest’esame. Ma in particolare uno de’ migliori

modi che in ciò si può dare, è,che ciascuno conferisca questocol suo Confessore e

Padre spirituale, con dargli

prima pieno ragguaglio della sua

coscienza e di tutte le sue inclinazioni,

passioni, affezioni e abiti cattivi, senza

che resti cosa che non gli manifesti; perché in questa maniera veduta egli e conosciuta la necessità del

figliuolo suo spirituale e le

circostanze particolari, gli

sarà facile il determinargli la materia

sopra di cui gli converrà di tirare l’esame particolare. E una delle cose principali, che uno ha da esporre quando dà

ragguaglio della sua coscienza,

è, sopra di che suol fare

l’esame particolare, e che frutto ne cavi,

come si dice nelle Regole del Prefetto delle

cose spirituali e nell’Istruzione che

di ciò abbiamo. Importa grandemente l’accertar

bene a tirare l’esame particolare sopra

quello che più conviene. Siccome non ha

fatto poco, ma assai, il medico, quando

ha accertato nel trovare la radice dell’infermità, poiché allora si

applicano rimedi a proposito e

le medicine vanno facendo operazione;

così noi altri non abbiamo fatto poco,

ma assai, quando abbiamo accertato nel

trovare la radice delle nostre infermità

spirituali, perché in conseguenza accerteremo ancora a medicarle bene,applicando ad esse il rimedio e la medicina

dell’esame particolare. Una

delle cagioni, per cui molti cavano

poco profitto dall’esame particolare, è

perché non l’applicano a quella cosa alla quale dovrebbero applicarlo. Se tu tagli la radice dell’albero, o sbarbi quella

dell’erba cattiva, subito si

marcirà e si seccherà tutto il

resto; ma se non fai altro che troncar rami,

c lasci la radice intatta, subito torna

a germogliare e a crescere come prima.

CAPO III.

Di due ricordi e

avvertimenti importanti pur far buona elezione della cosa sopra della quale si

ha da tirare l’esame particolare.

Discendendo in questa materia più alparticolare, si hanno qui da avvertire due cose molto principali. La prima, che quando vi sono difetti esteriori che offendono e scandalizzano i nostri fratelli, questi hanno da essere i primi che si ha da procurar di levare coll’esame particolare, ancorché vi siano altre cose interne di maggior momento; come sarebbe, se uno è difettivo nel parlare, o perché parla assai, o perché parla con impazienza e collera, o perché dice parole che possono mortificare il suo fratello, o forse parole di mormorazione e che possono oscurar alquanto un altro, o altre simili. Perché la ragione e la carità ricercano, che prima leviamo via quei difetti che sogliono offendere e scandalizzare i nostri fratelli, e che procuriamo di vivere e conversare di tal maniera fra essi, che niuno possa lamentarsi né offendersi di noi, come dice il sacro Evangelio del padre e della madre del glorioso Battista: Erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justifìcationibus Domini sine querela (Luc. I, 6): Erano entrambi giusti dinanzi a Dio e vivevano senza querela dinanzi agli uomini. Questa è una gran lode d’un servo di Dio e una delle cose che ha da procurar assai un Religioso che vive in comunità. Non basta, che egli sia giusto dinanzi a Dio; ma ha da procurar che il suo modo di procedere nella Religione sia tale, che niuno si possa lamentare di lui, sine querela; che non si possa di lui dire alcun male. E se vi è qualche cosa che possa offendere, su questa si deve cominciar a tirare l’esame particolare. La seconda cosa, che si ha da avvertire, è, che non dobbiamo spendere tutta la vita nostra nel far esame particolare sopra queste cose esteriori; perché queste sono più facili e stanno più in poter nostro che le interiori. S. Agostino dice molto bene: io comando alla mano, e la mano ubbidisce; comando al piede, e il piede ubbidisce; ma comando all’appetito, e l’appetito non ubbidisce (D. Aug. lib. 8 Confess. c. 9). È cosa chiara, che stan più soggetti e son più ubbidienti la mano e il piede, che l’appetito; perché essi non hanno moto contrario, come lo ha l’appetito. E così abbiamo da procurare di sbrigarci da queste cose esteriori quanto più presto ci sia possibile, e di conchiuderla con esse, acciocché ci resti tempo per altre cose maggiori, come è l’acquistare qualche virtù principale, o qualche superior perfezione; una profondissima umiltà di cuore per cui uno arrivi non solo a sentire bassamente di se medesimo, ma altresì a gustar, che gli altri ancora sentano di lui bassamente o lo vilipendano; il fare tutte le cose puramente per Dio, finché arriviamo a poter dire quello che diceva quel Santo: Non ho mai pensato di servir ad uomini, ma a Dio (Vide supra tract. 3, c. V); una conformità grande alla volontà di Dio in ogni cosa, e altre cose simili. Perché sebbene è vero, che l’esame particolare propriamente e drittamente serve a levar via i difetti e le imperfezioni, e sempre ci sia assai che fare in noi circa di ciò, poiché mentre viviamo non possiamo star senza difetti, nemmeno senza peccati veniali; nondimeno non se ne deve andar in questo tutta la vita nostra. È molto bene impiegato il tempo che si spende in carpir le erbe cattive dal giardino; ma non ha da esser ogni cosa il levar via la viziosità e i perniciosi germogli della terra; anzi questo si ordina per potervi piantar belli e buoni fiori: così ancora è molto ben impiegato il tempo che si spende negli esami, sradicando i vizi e le male inclinazioni dell’anima nostra; ma tutto questo si ordina per piantar in essa fiori buoni e odoriferi di virtù: Constitui te hodie… ut evellas, et destruas, et disperdas, et dissipes, et ædifices, et plantes, disse Dio a Geremia (Ger. I, 10). Prima ha da esser il gettar a terra e lo sradicare; ma di poi ha da seguire l’edificare e il piantare. Tanto più, che anche per levar via questi medesimi difetti e imperfezioni esteriori conviene alle volte il tirare l’esame particolare sopra qualche virtù o perfezioni superiore: perché molte volte suol essere questo mezzo più efficace per tal effetto, e più breve, e più soave. Hai un difetto di parlare ai tuoi fratelli con qualche mal termine e libertà; e tu tira l’esame sopra il tener tutti essi per superiori e te per inferiore: e questo t’insegnerà in che modo hai da parlare e da risponder loro: potrai bene startene sicuro, che non dirai ad alcuno parola aspra né mortificativa se conseguirai questa umiltà. Così ancora, se senti ripugnanza e difficoltà in certe cose, o occasioni, che ti si presentano, tira l’esame particolare sopra il ricevere tutte le cose che ti avverranno come venute dalla mano di Dio e per particolar disposizione e provvidenza sua, facendo conto, ch’Egli te le manda per maggior bene e utilità tua: e in questo modo te la passerai bene in tutte esse. Patisci d’immodestia, e sei facile a voltar gli occhi e il capo ad una banda e ad un’altra; ovvero hai per difetto di esser curioso in voler saper nuove e investigar ciò che occorre; e tu tira l’esame sopra lo stare alla presenza di Dio e il fare tutte le cose di maniera che possano comparire nel suo divino cospetto; e in poco tempo ti troverai modesto, raccolto e spirituale: e questo senza alcuna stracchezza e in certo modo anche senza averci sentita molta difficoltà. E che sia il vero, guarda come quando esci dall’orazione devoto, non ti vien voglia né di parlare né di guardare; perché il trattare e conversare con Dio ti fa scordare di tutte queste cose. E se vuoi metterti a rimediare a tutti questi difetti esteriori ad uno ad uno, oltre che sarà un molto lungo viaggio, avverrà di più molte volte, che se vorrai tirar l’esame sopra la modestia degli occhi non lo saprai fare, e ti verrà subito il dolore di capo, per volere tutto in un tratto e con violenza tener gli occhi a freno. E così un bravo Maestro di spirito soleva riprendere quelli che tutta la diligenza loro mettevano in avvertir di questi difetti esteriori, e diceva, che la principal cura e sollecitudine del buon Direttore e Pastore delle anime ha da essere circa la riforma del cuore e circa il procurare, che la persona rientri in se stessa, come dice la S. Scrittura di Mosè, che minabat gregem ad interiora deserti (Es. III, 1). Tratta di riformar il cuore, e subito sarà riformata ogni cosa.

CAPO IV.

Che l’esame particolare si ha da tirare sopra

una cosa sola.

L’esame particolare sempre s’ha da tirare sopra una cosa sola, siccome lo dice il nome istesso. E la ragione, per la quale conviene che cosi si faccia, è, perché in questa maniera questo mezzo è più efficace e di maggior effetto che se lo tirassimo sopra più cose insieme. Perché è cosa chiara e l’istessa ragione naturale ce l’insegna, che è molto più potente un uomo contra un vizio solo che contra tutti insieme: Pluribus intentus minor est ad singula sensus. Chi molto abbraccia, poco stringe: e presi ad uno ad uno si vincono meglio i nemici. Questo modo di vincere i nostri nemici, cioè i nostri vizi e le passioni, dice Cassiano (Cass. coll. 5 Abb. Scrap. cap. 14), ce l’insegnò lo Spirito Santo, dando l’istruzione a’ figliuoli d’Israele circa il modo di governarsi con quelle sette Genti e Nazioni per vincerle e distruggerle: Dominus Deus tuus consumet nationes has in conspectu tuo paulatim, atque per partes. Non poteris easdelere pariter (Deuer. VII, 22), non le potrete vincere tutte insieme; ma a poco a poco Dio vi darà la vittoria di tutte esse. Lo stesso Cassiano, come rispondendo ad una tacita obbiezione che qui potrebbesi fare, nota, che non accade, che uno tema che occupandosi contra un sol vizio e impiegando ivi la sua principal diligenza, gli altri vizi gli facciano molto nocumento. Primieramente, perché questa medesima diligenza che usa per emendarsi di cotesto vizio particolare cagionerà nell’anima sua un orrore e odio grande contra tutti gli altri vizi, per quella malizia comune nella quale tutti convengono: e così, stando armato e premunito contra quello in particolare, starà armato e premunito contra tutti, custodito e difeso da essi. Secondariamente, perché colui, il quale nell’esame particolare usa diligenza per isradicar da sé una cosa, va tagliando la radice che è nel cuore per le altre tutte; che è la libertà che a lui dassi di secondare in ciò che vuole le sue inclinazioni; onde il fissarsi a far l’esame sovra d’un vizio particolare è un combattere contra tutti: perché quel raffrenamento e quella opposizione che fassi per combattere quello in particolare, serve ancora per combattere e raffrenar gli altri: come si vede in un cavallo sboccato, che il tirargli le redini e il dargli una stirata di freno, acciocché non si spinga né corra disordinatamente per una strada, serve ancora acciocché non corra disordinatamente per le altre. E a questo s’aggiunge la terza cosa, che facciamo anche ogni giorno un altro esame generale che abbraccia tutto il resto. – In tal modo poscia abbiamo da insistere nel non far mai l’esame particolare che sopra una cosa sola, che anzi spesse volte e più ordinariamente conviene che un sol vizio o una sola virtù restino da noi divisi in parti ed in gradi, e che si vada a poco a poco facendo l’esame particolare prima sopra una parte, o sopra un grado, e poi sopra l’altra dello stesso vizio, o virtù, per potere a questo modo conseguir meglio quello che si desidera; perché, se pigliassimo generalmente ogni cosa insieme, non faremmo niente. Per esempio, se uno vuol tirar l’esame particolare sopra lo sradicar da sé la superbia, e l’acquistar l’umiltà, non ha da pigliar la cosa così in generale, dicendo: non voglio esser superbo in cosa alcuna, ma in ogni cosa umile; perché questo comprende gran roba, e farebbe più che se tirasse l’esame sopra tre, o quattro cose insieme; e così farà poche faccende, perché abbraccia troppo, ma ha da divider questo in più parti, o gradi; perché in questa maniera dividendo i nemici, e pigliando ciascuno di essi da sé, si vinceranno meglio, e si verrà a conseguir più presto quello che si desidera. Acciocché questa cosa si possa meglio mettere in pratica, stenderemo qui alcune cose principali sopra delle quali si può fare l’esame particolare, dividendole nelle loro parti e gradi. E sebbene per quel che tocca alcune virtù facciamo questo ne’ loro trattati a parte; nondimeno acciocché ogni cosa si trovi unita, per esser questo il luogo proprio, di tutte ne metteremo qui una breve raccolta che ci potrà anche servire di esemplare e di specchio nel quale possiamo mirare se andiamo facendo profitto, e veder quanto ci manchi per acquistare la perfezione.

CAPO V.

Come si ha a tirare e dividere l’esame

particolarenelle parti e ne’ gradi delle virtù.

Dell’umiltà.

1. Non dir parole che possano ridondare in

mia lode e riputazione.

2. Non compiacermi quando un altro mi loda e dice bene di me; anzi pigliar da ciò occasione d’umiliarmi e di confondermi più, vedendo, che non son tale quale gli altri si pensano né quale dovrei essere. E con questo si potrebbe congiungere il rallegrarmi quando è lodato un altro e si dice bene di lui. E quando di ciò avrò qualche dispiacere, o qualche movimento d’invidia, notarlo per difetto e per errore. E così ancora quando avrò qualche gusto e compiacenza vana del dirsi bene di me.

3. Non far cosa alcuna per rispetti

umani, né per esser veduto e stimato dagli uomini, ma puramente per Dio.

4. Non iscusarmi, e molto meno buttar la

colpa addosso ad altri, né esteriormente né interiormente.

5. Troncare e soffocare subito i

pensieri vani, alteri e superbi, che mi vengono, di cose concernenti il mio

onore e la mia reputazione.

6. Tener tutti per superiori, non solo

speculativamente, ma praticamente, e nell’attual modo di procedere con essi,

portandomi verso tutti con quell’umiltà e rispetto che si deve ai Superiori.

7. Accettar volentieri tutte le

occasioni che mi si porgeranno in materia d’umiltà; e circa di ciò andar

crescendo e ascendendo per questi tre gradi: 1° Tollerandole con pazienza: 2°

Con prontezza e facilità: 3° Con gusto ed allegrezza. E non mi ho da quietare, sinché

non giunga al provare allegrezza e gusto nell’essere dispregiato e vilipeso, per

assomigliare ed imitar Cristo nostro Redentore, il quale volle essere

dispregiato e vilipeso per me.

8. Si può condurre l’esame particolare sì

in questa materia, come in altre simili, facendo alcuni atti ed esercizi

d’umiltà e di qualsisia altra virtù sopra della quale si farà l’esame

particolare, sì interiori, come esteriori, a questo applicandomi tante volte la

mattina e tante la sera, cominciando con meno e andando sempre aggiungendo di più,

sinché vada acquistando abito e consuetudine in quella virtù.

Della carità

fraterna.

1. Non mormorare né dire alcun

mancamento, o difetto d’un altro, ancorché sia cosa leggiera e pubblica. Non

guastargli le cose sue, né dar segno alcuno di far poca stima di lui, né in

presenza né in assenza, ma procurare, che su la mia bocca tutti siano buoni,

onorati e stimati.

2. Non dir mai ad un altro: Il tale ha detta

la tal cosa di te, essendo cosa della quale possa ricevere qualche disgusto,

per piccolo che sia; perché questo è seminar discordie e zizzania tra’

fratelli.

3. Non dir parole mordenti, né delle

quali altri si possa mortificare, né aspre, o impazienti. Non contrastare

ostinatamente, né contraddire, né riprendere altri senza esser ciò a carico

mio.

4. Trattar tutti amorevolmente, e con carità,

e dimostrarlo con gli affetti, procurando di far loro servizio, di aiutarli, e

di dar loro gusto in quanto potrò. E specialmente quando uno per ragione

dell’ufficio che ha deve aiutar gli altri, ha da procurare di far questo tanto

più compiutamente, e di supplire colle buone maniere, colle buone risposte e

colle buone parole, ove non potranno arrivare i fatti.

5. Schifare qualsivoglia avversione; e

molto più il dimostrarla; come sarebbe lasciando per qualche disgusto di parlar

ad un altro e di fargli servizio in qualche cosa, potendo; o in qualsivoglia

modo dando segno di aver qualche sorta di querela contro di lui.

6. Non essere singolare con alcuno nel trattare,

ed evitare le famigliarità e amicizie particolari che offendono.

7. Non giudicar alcuno, anzi procurar di

scusare i suoi mancamenti e difetti con me stesso e con altri, tenendo buona

opinione di tutti.

Della

mortificazione.

1. Mortificarmi nelle cose e occasioni

che mi si presentano, senza che io le vada cercando; o vengano immediatamente

da Dio; o vengano per mezzo dei Superiori; o per mezzo dei nostri prossimi e

fratelli; o per qualsivoglia altra via; procurando di accettarle di buona

voglia e di approfittarmi di esse.

2. Mortificarmi e vincermi in tutto quello

che m’impedirà l’osservanza delle mie Regole e il far bene le cose ordinarie

che fo ogni giorno, sì spirituali, come esteriori; perché tutti i mancamenti

che in ciò facciamo, procedono, o dal non vincerci e non mortificarci in patir

qualche travaglio, o dal non astenerci da qualche gusto e diletto.

3. Mortificarmi in procedere colla

modestia che debbo, essendo Religioso, e specialmente in quel che tocca gli

occhi e la lingua, quando in ciò vi sia qualche mancamento, o difetto.

4. Mortificarmi in alcune cose che

lecitamente potrei fare, come in non uscire dalla mia stanza; in non vedere

qualche cosa curiosa; in non domandare né voler sapere quel che non m’importa;

in non dir qualche cosa che ho voglia di dire; e in altre cose simili; tirando

l’esame sopra il far tante di queste mortificazioni la mattina e tante la sera,

cominciando con meno, e andando di mano in mano aggiungendone di più: perché

l’esercizio di queste mortificazioni volontarie, ancorché sia circa cose piccole,

è di molto gran giovamento.

5. Mortificarmi nelle istesse cose che non posso a meno di fare, in questo modo, che quando vo a mangiare, a studiare, a leggere, a predicare, o a far qualsivoglia altro esercizio del quale ho gusto, io mortifichi prima il mio appetito e la mia volontà; dicendo col cuore: Signore, io non voglio far questo per mio gusto, ma perché lo volete Voi.

Dell’astinenza,

o gola.

1. Non mangiar cosa alcuna né prima né

dopo l’ora comune, né fuori del refettorio.

2. Contentarmi di quello che si dà alla Comunità, senza voler altre cose, né quelle medesime accomodate o condite in altro modo, non ammettendo particolarità senza necessità molto ben conosciuta.

3. In queste cose comuni non eccedere circa

la quantità la regola della temperanza.

4. Non mangiare con molta ansia né con molta

fretta, ma con modestia e decenza, non lasciandomi trasportare dall’appetito.

5. Non parlare di cose appartenenti al mangiare,

e molto meno mormorarne o lamentarmene.

6. Tagliare e troncare pensieri di gola.

Della pazienza.

1. Non mostrare alcun segno esteriore d’impazienza,

anzi mostrar segno di molta pace nelle parole, nelle azioni, e nel sembiante del

viso, reprimendo tutti i movimenti e affetti contrari.

2. Non permettere, che entri nel cuore alcuna

perturbazione, o dispiacere, o sdegno, o tristezza, e molto meno desiderio di

vendetta alcuna, benché sia molto leggiera.

3. Ricevere tutte le cose e occasioni

che mi si presenteranno, come mandate da Dio per bene e utilità mia, in

qualsisia modo e per qualsivoglia mezzo, o via, elle vengano.

4. Andarmi esercitando e attuando in ciò

per questi tre gradi: il primo, sopportando tutte le cose che m’occorreranno,

con pazienza; il secondo, con prontezza e facilità, il terzo, con gusto e

allegrezza, per essere quella la volontà di Dio.

Dell’ubbidienza.

1. Esser puntuale nell’ubbidienza

esteriore, lasciando la lettera cominciata, e movendomi anche al cenno della

volontà del Superiore, senza aspettare comandamento espresso.

2. Ubbidire volontariamente e di cuore, ed

avere uno stesso volere e volontà col Superiore.

3. Ubbidire ancora con intelletto e col

giudizio, essendo di un medesimo parere e sentimento col Superiore, non

ammettendo giudizi o ragioni contrarie.

4. Ricevere la voce del Superiore e

della campanella come se fosse voce di Dio, e ubbidire al Superiore, qualunque

egli sia, come a Cristo Signor nostro, ed anche agli Ufficiali subordinati.

5. Avere ubbidienza cieca; che vuol

dire, ubbidire senza investigare, né esaminare, né cercar ragione del perché; o

a che effetto; ma mi basti per ragione l’esser ubbidienza e comandarlo il

Superiore.

6. Passar agli atti della volontà,

attuandomi, quando ubbidisco, nello star ivi facendo la volontà di Dio, e che

questo sia tutto il gusto e la contentezza mia.

Della povertà.

1. Non dare, né ricevere da altri in

Casa, o fuori, cosa alcuna senza licenza.

2. Non imprestare, né pigliar cosa alcuna dalla Casa, o dalla stanza di un altro, senza licenza.

3. Non tener cosa alcuna superflua,

privandomi di tutto quello che non mi sarà necessario, sì intorno ai libri e

alle suppellettili della stanza, come intorno al vestire e mangiare e a tutto il

rimanente.

4. Nelle medesime cose necessarie che adoprerò,

ho da procurare di parer povero, poiché sono tale, e che elle siano delle più povere,

più semplici, e di manco valuta; di maniera che e nella stanza, e nel vestito,

e nel mangiare, e in tutto il rimanente risplenda sempre la virtù della

povertà, e apparisca, che son povero, desiderando e gustando, che le cose

peggiori della Casa siano sempre per me, per mia maggior abnegazione e profitto

spirituale.

5. Gustare, che ancora di quello che mi è necessario mi manchi qualche cosa; poiché questo è il vero povero di spirito e imitatore di Cristo nostro Redentore, il quale, essendo tanto ricco e potente, si fece povero per amor nostro, e volle sentir mancamento delle cose necessarie, patendo fame, sete, freddo, stanchezza e nudità (2 Cor. VIII, 8),

Della castità.

1. Essere circospetto negli occhi, non guardando

persone né cose che possano essere incentivo di tentazione.

2. Non dire né ascoltare parole che

tocchino questa materia, o che possano eccitar movimenti, o pensieri cattivi, né

leggere cose simili.

3. Non ammettere pensiero alcuno

toccante a questo, ancorché sia molto remoto e lontano, scacciandolo con gran

diligenza e prestezza subito al principio.

4. Non toccar altra persona,

specialmente nella faccia, nelle mani, nel capo, né lasciarmi toccare.

5. Osservar con me stesso molta decenza e

onestà in guardarmi, scoprirmi, o toccarmi, fuori di quel che è precisamente

necessario.

6. Non tener amicizie particolari, né dare né ricever presentucci né cose da mangiare. E con persone di facile occasione e con chi sente quest’affetto e inclinazione proceder con gran circospezione, fuggendo con buon modo la loro pratica e conversazione: il che suole esser unico rimedio in queste cose.

Del far bene le

opere e azioni ordinarie.

1. Non lasciar giorno alcuno di fare i miei

esercizi spirituali compiutamente, dando loro tutto il tempo per essi

assegnato. E quando in questo tempo occorresse qualche occupazione necessaria,

supplire in altro tempo.

2. Far bene ed esattamente l’orazione mentale

e gli esami generale e particolare, osservando le Addizioni: e negli esami

trattenendomi nel dolore e nella confusione dei mancamenti ed errori, e nel

proponimento di emendarmene, più che nell’esaminar quante volte vi sono

incorso: perché in questo sta la sostanza e il frutto dell’esame; e per

mancamento di ciò sogliono alcuni cavare da esso poco frutto.

3. Far bene gli altri esercizi

spirituali, Messa, Ufficio, Lezione spirituale, e le penitenze e mortificazioni

così pubbliche come private, procurando di cavarne il fine e il frutto per lo

quale ciascuna cosa è ordinata, e non facendola come per usanza, per complimento

e per cerimonia.

4. Esercitar bene il mio ufficio e i

miei ministeri, facendo quanto potrò e starà in mia mano, acciocché riescan ben

fatti, come chi fa tutto questo per Dio e alla presenza di Dio.

5. Non commettere mancamento né errore alcuno

a posta.

6. Stimare assai le cose piccole.

7. E perché il mio profitto e la mia

perfezione sta nel far bene e perfettamente queste opere e azioni ordinarie che

facciam ogni giorno; debbo tenere molta cura di tempo in tempo, quando sentirò

che mi ci vada intiepidendo, di ritornar a tirare per alcuni giorni l’esame

particolare sopra di queste per rinnovarmi e rifarmi nel farle bene.

Del far tutte le

cose puramente per Dio.

1. Non fare cosa alcuna per rispetto

umano, né per esser veduto né stimato dagli uomini, né per mia comodità,

interesse, o gusto.

2. Far tutte le opere e le azioni

puramente per Dio, assuefacendomi a riferirle attualmente tutte a Dio;

primieramente la mattina subito che mi sveglio: secondariamente nel principio

di ciascuna operazione ed azione: in terzo luogo anche nel decorso dell’opera e

azione istessa, alzando molte volte, mentre la sto facendo, il cuore a Dio, con

dire: Per voi, Signore, fo questa cosa, per vostra gloria, perché così voi

volete.

3. Andar tirando questo esame su l’attuarmi

nelle cose sopra dette tante volte la mattina e tante la sera, cominciando col

meno e andando poi successivamente aggiungendo di più, sino che io vada

acquistando una buona consuetudine ed un buon abito di alzare molto

frequentemente il cuore a Dio nelle mie opere e azioni, sicché in esse non

abbia più altra mira che di compiacere alla Divina Maestà Sua.

4. Non mi ho da

fermare circa il fare quest’esame ed esercizio fin a tanto che io non arrivi a

far le opere e azioni mie come chi serve Dio, e non uomini, e a farle in tal

maniera, che in esse io stia sempre attualmente amando Dio e gustando di star ivi

facendo la volontà sua, e che tutto il mio gusto in esse sia questo; talché

quando io starò operando, più paia che sto amando che operando.

5. Questa ha da essere la presenza di

Dio nella quale ho da camminare e stare, e la continua orazione che ho da

procurare di fare; perché sarà molto buona e molto utile per l’anima mia, e mi

aiuterà a far le cose ben fatte e con perfezione.

Della conformità

alla volontà di Dio.

1. Pigliare tutte le cose e tutte le

occasioni che avverranno (siano elleno grandi o siano piccole, per qualsivoglia

via e in qualsisia modo che vengano) come venute dalla mano di Dio, il quale me

le manda con viscere paterne, per maggior mio bene e profitto; e conformarmi in

esse alla sua santissima e divina volontà, come se io vedessi l’istesso Cristo

che mi stesse dicendo: Figliuolo, Io voglio, che adesso tu faccia, o patisca

questa cosa.

2. Procurare d’andar crescendo e

ascendendo in questa conformità alla volontà di Dio in tutte le cose, per

questi tre gradi, il primo, in queste cose uniformarsi con pazienza ; il secondo,

con prontezza e facilità; il terzo con gusto e allegrezza, per esser quella la

volontà e il gusto di Dio.

3. Non mi ho da fermare nella pratica di

questo esame fin a tanto che io non arrivi a provare in me stesso uno

sviscerato gusto e giocondità, che si adempisca in me la volontà del Signore,

ancorché sia con travagli, con dispregi e dolori, e fin a tanto che tutta la

mia allegrezza e il mio gusto non sia la volontà e il gusto di Dio.

4. Non lasciare di far cosa che io

conosca esser volontà di Dio e maggior gloria e servizio suo, procurando in

questo d’imitar Cristo nostro Redentore, il quale disse: Ego, quæ placita

sunt ei, facio semper (Jo. VIII, 29): Io fo sempre quello che piace più

al mio eterno Padre.

5. Lo stare in questo esercizio sarà

molto buon modo di stare alla presenza di Dio, e in continua orazione, è molto

utile.

6. L’esame della mortificazione che abbiamo posto di sopra si potrà far meglio per via di conformità alla volontà di Dio; pigliando tutte le cose e occasioni come venute dalla mano del Signore, nel modo che qui s’è detto. E in questa maniera sarà più facile, più gustoso e più utile; perché sarà esercizio di amor di Dio. – È da avvertire, che non vogliamo dire per questo che l’esame particolare si abbia da fare con quell’ordine col quale si mettono qui le virtù, né con quell’ordine dei gradi, o delle parti, che si è tenuto in ciascuna di esse. Ma la regola che in ciò s’ha da tenere ha da essere, che ciascuno faccia scelta di quella virtù della quale avrà maggiore necessità, e in essa cominci da quella parte e da quel grado che più gli abbisogna: e finito che avrà con questo, vada pigliando del rimanente quello che conoscerà più convenirgli, sino a che arrivi ad acquistare la perfezione di quella determinata virtù con la grazia del Signore.

[1- Continua] https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/17/esame-di-coscienza-2-s-alfonso-rodriguez/