Questa parte dell’enciclica è dedicata alla lode divina e agli esercizi di pietà e spirituali raccomandati ai fedeli. Tutto è spiegato con somma sapienza e dottrina, e occorre solo leggere e memorizzare. Accorato in particolare è il biasimo del Pontefice per coloro che omettono di ottemperare al sacro precetto del rispetto del giorno del Signore e delle Feste della Chiesa « …come non temeranno la morte spirituale quei Cristiani che fanno opere servili nei giorni festivi, e per la durata del riposo festivo non si dedicano alla pietà, non alla Religione, ma si abbandonano smodatamente alle attrattive di questo secolo? (…) L’animo Nostro si rattrista profondamente, nel vedere come nei nostri tempi il popolo cristiano trascorre il pomeriggio del giorno festivo: i luoghi dei pubblici spettacoli e dei giochi sono pieni, mentre le chiese sono meno frequentate di quel che converrebbe ». È questo un motivo per cui ci si possa rendere conto dell’apostasia attuale dalla dottrina cattolica, interamente sovvertita dal modernismo ecclesiastico riflesso su una società resa totalmente pagana ed anticristiana. Questi traditori della verità divina e della parola evangelica di Cristo, che si celano sotto la veste di agnelli, cioè con talari variopinte e abiti religiosi con jeans e t-shirt griffate, hanno il coraggio di comparire ancora in pubblico affettando pietà e religione ammantata di una misericordia ingannatrice e da un’accoglienza economicamente interessata, di popoli resi diseredati e smobilitati dalle proprie case e dalle proprie terre, pensano di poter sfuggire all’ira divina contando sulla improbabile teologia gnostica, per la quale, sentendosi essi esseri divini impunibili e protesi verso il “tutto universale”, l’« ensof cabalistico », possono commettere qualsiasi scempio morale, materiale e spirituale coinvolgendo tutto e tutti. L’enciclica è bene quindi fissarla nella mente, per mantenere l’abito cattolico della minoranza del “pusillis grex”, che seguendo il Vicario di Cristo e praticando la parola divina di Gesù che ha fondato la sua Chiesa sulla pietra di Pietro, il figlio di Barjona, cioè il figlio della Colomba (lo Spirito Santo), non deve demordere affatto, ma ricordare le parole che Gionata, figlio di Saul, diceva al suo scudiero timoroso nell’affrontare il drappello dei Filistei: « non est Domino difficile salvare, vel in multis, vel in paucis » (I Re, XIV, 6). Al Signore non servono i numeri, ma « … interficiet spiritu oris sui », li brucerà tutti con il soffio della sua bocca! (II Tess. II, 8). Leggiamo, impariamo, pratichiamo con fede ed amore.

ENCICLICA

”MEDIATOR DEI”

DI S. S. PIO XII

“SULLA SACRA LITURGIA” (5)

La divina Lode

L’ideale della vita cristiana consiste in ciò che ognuno si unisca intimamente a Dio. Perciò il culto che la Chiesa rende all’Eterno, e che è imperniato nel Sacrificio Eucaristico e nell’uso dei Sacramenti, è ordinato e disposto in modo che, con l’ufficio divino, si estenda a tutte le ore del giorno alle settimane, a tutto il corso dell’anno, a tutti i tempi e a tutte le condizioni della vita umana. Avendo il Divino Maestro comandato: «È necessario pregare sempre, senza stancarsi», la Chiesa, obbedendo

fedelmente a questo ammonimento, non cessa mai di pregare, e ci esorta con l’Apostolo delle Genti: «Per suo mezzo

[di Gesù]

offriamo sempre a Dio il sacrificio di lode».

Le Ore canoniche

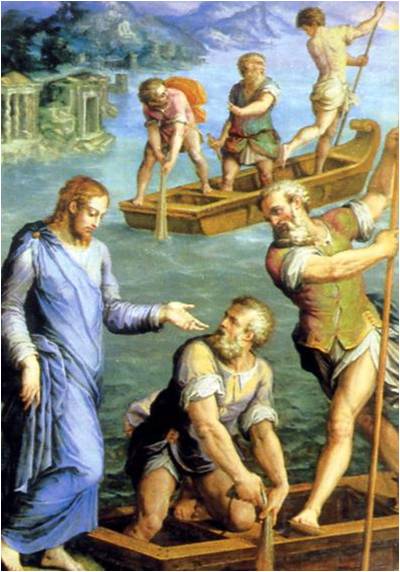

La preghiera pubblica e collettiva, rivolta a Dio da tutti insieme, nell’antichità aveva luogo soltanto in certi giorni e in certe ore. Tuttavia, si pregava non solo nelle pubbliche riunioni, ma anche nelle case private e talvolta coi vicini e gli amici. Ben presto, però, nelle varie parti della cristianità, invalse l’uso di destinare alla preghiera particolari tempi, per esempio l’ultima ora del giorno, quando il sole tramonta e si accende la lucerna; o la prima, quando termina la notte, dopo, cioè, il canto del gallo e al sorger del sole. Altri momenti del giorno sono indicati come più adatti alla preghiera dalla Sacra Scrittura, dal costume tradizionale ebraico e dagli usi quotidiani. Secondo gli Atti degli Apostoli i discepoli di Gesù Cristo si riunivano per pregare all’ora terza, quando «furono tutti riempiti di Spirito Santo»; il Principe degli Apostoli, poi, prima di prender cibo, «salì sul tetto per pregare circa la sesta ora »; Pietro e Giovanni «salivano al Tempio per la preghiera all’ora nona»; e Paolo e Sila « lodavano Dio a mezzanotte ». Queste varie preghiere, specialmente per iniziativa ed opera dei monaci e degli asceti, si perfezionano ogni giorno più, e a poco a poco sono introdotte nell’uso della sacra Liturgia per autorità della Chiesa. L’Ufficio Divino è, dunque, la preghiera del Corpo Mistico di Cristo, rivolta a Dio a nome di tutti i cristiani e a loro beneficio, essendo fatta dai sacerdoti, dagli altri ministri della Chiesa e dai religiosi, a questo dalla Chiesa stessa delegati. Quali debbano essere il carattere e il valore di questa lode divina si ricava dalle parole che la Chiesa suggerisce di dire prima di iniziare le preghiere dell’Ufficio, prescrivendo che siano recitate « degnamente, attentamente e devotamente ». Il Verbo di Dio, assumendo l’umana natura, ha introdotto nell’esilio terreno l’inno che si canta in cielo per tutta l’eternità. Egli unisce a sé tutta la comunità umana e se la associa nel canto di questo inno di lode. Dobbiamo con umiltà riconoscere che noi «non sappiamo quel che dobbiamo convenientemente domandare, ma lo Spirito stesso prega per noi con gemiti inesprimibili». Ed anche Cristo, per mezzo del suo Spirito, prega in noi il Padre. «Dio non potrebbe fare agli uomini un dono più grande … Prega [Gesù] per noi come nostro sacerdote; prega in noi come nostro Capo; è pregato da noi come nostro Dio … Riconosciamo dunque e le nostre voci in Lui e la sua voce in noi . . . Lo si prega come Dio, prega come servo: là il Creatore, qui un essere creato in quanto assume la natura da mutare senza mutarsi, facendo di noi un sol uomo con Lui: Capo e Corpo ». Alla eccelsa dignità di questa preghiera della Chiesa deve corrispondere la intenta devozione dell’anima nostra. E poiché la voce dell’orante ripete i carmi scritti per ispirazione dello Spirito Santo, che proclamano ed esaltano la perfettissima grandezza di Dio, è anche necessario che a questa voce si accompagni il movimento interiore del nostro spirito, per fare nostri quei medesimi sentimenti con i quali ci eleviamo al cielo, adoriamo la Santa Trinità e le rendiamole lodi e i ringraziamenti dovuti: «Dobbiamo salmeggiare in modo che la nostra mente concordi con la nostra voce». Non si tratta, dunque di una recitazione soltanto, o di un canto, che, pur perfettissimo secondo le leggi dell’arte musicale e le norme dei sacri riti, arrivi soltanto all’orecchio, ma soprattutto di una elevazione della nostra mente e della nostra anima a Dio, perché ci consacriamo, noi e tutte le nostre azioni, a Lui, uniti con Gesù Cristo. – Da qui dipende certamente in non piccola parte l’efficacia delle preghiere. Le quali, se non sono rivolte allo stesso Verbo fatto Uomo, si concludono con queste parole: «per il Signor Nostro Gesù Cristo»; che, come mediatore tra noi e Dio, mostra al Padre celeste le sue stimmate gloriose, «sempre vivente per intercedere per noi». – I Salmi, come tutti sanno, costituiscono parte principale dell’Ufficio Divino. Essi abbracciano tutto il corso del giorno e gli danno un contatto e un ornamento di santità. Cassiodoro dice bellamente a proposito dei Salmi distribuiti nell’Ufficio Divino del suo tempo: «Essi … col giubilo mattutino ci rendono favorevole il giorno che sta per cominciare, ci santificano la prima ora del giorno, ci consacrano la terza ora, ci allietano la sesta nella frazione del pane, ci segnano, a nona, la fine del digiuno, concludono la fine della giornata, impediscono al nostro spirito di ottenebrarsi all’avvicinarsi della notte». Essi richiamano le verità da Dio rivelate al popolo eletto, talvolta terribili, talvolta soffuse di soavissima dolcezza; ripetono e accendono la speranza nel Liberatore promesso che un tempo veniva animata col canto intorno al focolare domestico e nella stessa maestà del Tempio; pongono in meravigliosa luce la profetizzata gloria di Gesù Cristo e la somma ed eterna sua potenza, la sua venuta e il suo annientamento in questo terreno esilio, la sua regia dignità e sacerdotale potestà, le sue benefiche fatiche e il suo sangue versato per la nostra redenzione. Esprimono egualmente la gioia delle nostre anime, la tristezza, la speranza, il timore, il ricambio d’amore e l’abbandono in Dio, come la mistica ascesa verso i divini tabernacoli. «Il Salmo … è la benedizione del popolo, la lode di Dio, l’elogio del popolo, l’applauso di tutti, il linguaggio generale, la voce della Chiesa, la canora confessione di fede, la piena devozione all’autorità, la gioia della libertà, il grido di giocondità, l’eco della letizia». Nel tempo antico l’assistenza dei fedeli a queste preghiere dell’Ufficio era maggiore; ma gradatamente diminuì, e, come ora abbiam detto, la loro recita attualmente è riservata al Clero ed ai Religiosi. A rigore di diritto, dunque, nulla è prescritto ai laici in questa materia; ma è sommamente da desiderare che essi prendano parte attiva al canto o alla recita della ufficiatura del Vespro, nei giorni festivi, nella propria parrocchia. Raccomandiamo vivamente, Venerabili Fratelli, a voi ed ai vostri fedeli, che non cessi questa pia consuetudine e che si richiami possibilmente in vigore ove fosse scomparsa. Ciò avverrà certamente con frutti salutari se il Vespro sarà cantato non solo degnamente e decorosamente, ma anche in maniera da allettare soavemente in vari modi la pietà dei fedeli. Sia inviolata l’osservanza dei giorni festivi, che devono esser dedicati e consacrati a Dio in modo particolare; e soprattutto della Domenica, che gli Apostoli, istruiti dallo Spirito Santo, sostituirono al sabato. Se fu comandato ai Giudei: «Lavorerete durante sei giorni: nel settimo giorno è Sabato, riposo santo al Signore; chiunque lavorerà in questo giorno, sarà condannato a morte»; come non temeranno la morte spirituale quei Cristiani che fanno opere servili nei giorni festivi, e per la durata del riposo festivo non si dedicano alla pietà, non alla Religione, ma si abbandonano smodatamente alle attrattive di questo secolo?. La Domenica e i giorni festivi devono essere consacrati, dunque, al culto divino con il quale si adora Dio e l’anima si nutre del cibo celeste; e sebbene la Chiesa prescriva soltanto che i fedeli si devono astenere dal lavoro servile e devono assistere al Sacrificio Eucaristico, e non dia nessun precetto per il culto vespertino, però, oltre i precetti, ci sono anche le sue insistenti raccomandazioni e desideri; ciò più ancora è richiesto dal bisogno che tutti hanno di rendersi propizio il Signore per impetrarne i benefici. – L’animo Nostro si rattrista profondamente, nel vedere come nei nostri tempi il popolo cristiano trascorre il pomeriggio del giorno festivo: i luoghi dei pubblici spettacoli e dei giochi sono pieni, mentre le chiese sono meno frequentate di quel che converrebbe. Ma è necessario, senza dubbio, che tutti si rechino nei nostri templi, per essere istruiti nella verità della fede cattolica, per cantare le lodi di Dio, per essere arricchiti dal sacerdote con la benedizione Eucaristica e muniti dell’aiuto celeste contro le avversità della vita presente. Procurino tutti di imparare le formule che vengono cantate nei Vespri, e cerchino di penetrarne l’intimo significato; sotto l’influsso di queste preghiere, difatti, sperimenteranno quel che Sant’Agostino affermava di sé: «Quanto piansi tra inni e cantici, vivamente commosso dal soave canto della tua Chiesa. Quelle voci si riversavano nelle mie orecchie, stillavano la verità nel mio cuore, e mi ardevano sentimenti di devozione e le lacrime scorrevano, e mi facevano bene».

I misteri del Signore

Durante tutto il corso dell’anno la celebrazione del Sacrificio Eucaristico e l’Ufficio Divino si svolgono soprattutto intorno alla persona di Gesù Cristo; e si organizzano in modo così consono e congruo, da farvi dominare il nostro Salvatore nei suoi misteri di umiliazione, di redenzione e di trionfo. Rievocando questi misteri di Gesù Cristo, la sacra Liturgia mira a farvi partecipare tutti i credenti in modo che il divin Capo del Corpo Mistico viva nella pienezza della sua santità nelle singole membra. Siano, le anime dei Cristiani, come altari sui quali si ripetano e si ravvivano le varie fasi del Sacrificio che immola il Sommo Sacerdote: i dolori, cioè, e le lacrime che lavano ed espiano i peccati; la preghiera a Dio rivolta che si eleva fino al cielo; la propria immolazione fatta con animo pronto, generoso e sollecito e, infine, l’intima unione con la quale abbandoniamo a Dio noi e le nostre cose e riposiamo in Lui, «essendo il succo della religione imitare colui che adori». – Conformemente a questi modi e motivi con i quali la Liturgia propone alla nostra meditazione in tempi fissi la vita di Gesù Cristo, la Chiesa ci mostra gli esempi che dobbiamo imitare, e i tesori di santità che facciamo nostri, perché è necessario credere con lo spirito a ciò che si canta con la bocca, e tradurre nella pratica dei privati e pubblici costumi ciò che si crede con lo spirito.

Avvento

Infatti, nel tempo dell’Avvento, eccita in noi la coscienza dei peccati miseramente commessi; e ci esorta affinché, frenando i desideri con la volontaria mortificazione del corpo, ci raccogliamo in pia meditazione e siamo spinti dal desiderio di tornare a Dio, che solo può liberarci con la sua grazia dalla macchia dei peccati e dai mali che ne conseguono.

Natale

Con la ricorrenza del Natale del Redentore, sembra quasi ricondurci alla grotta di Betlemme, perché vi impariamo che è assolutamente necessario nascere di nuovo e riformarci radicalmente; il che è possibile soltanto

quando ci uniamo intimamente e vitalmente al Verbo di Dio fatto uomo, e siamo partecipi della sua divina natura, alla quale veniamo elevati.

Epifania

Con la solennità della Epifania, ricordando la vocazione delle Genti alla fede cristiana, vuole che noi ringraziamo ogni giorno il Signore per così grande beneficio, desideriamo con grande fede il Dio vivo, comprendiamo con devozione e in profondità le cose soprannaturali, e prediligiamo il silenzio e la meditazione per potere facilmente capire e conseguire i doni celesti.

Settuagesima

Nei giorni della Settuagesima e della Quaresima, la Chiesa, nostra Madre, moltiplica le sue cure perché ognuno di noi si renda diligentemente conto delle sue miserie, sia attivamente incitato alla emendazione dei costumi, e detesti in modo particolare i peccati cancellandoli con la preghiera e la penitenza; giacché l’assidua preghiera e la penitenza dei peccati commessi ci ottengono l’aiuto divino, senza il quale è inutile e sterile ogni opera nostra.

Passione

Nel sacro tempo, poi, nel quale la Liturgia ci propone gli atroci dolori di Gesù Cristo, la Chiesa ci invita al Calvario, per seguire le orme sanguinose del Divin Redentore, affinché portiamo volentieri la Croce con Lui, abbiamo in noi gli stessi sentimenti di espiazione e di propiziazione, e perché insieme moriamo tutti con Lui.

Pasqua

Con la solennità Pasquale, che commemora il trionfo di Cristo, l’anima nostra è pervasa di intima gioia, e dobbiamo opportunamente pensare che anche noi dobbiamo risorgere insieme con il Redentore da una vita fredda ed inerte, a una vita più santa e fervente, offrendoci tutti e con generosità a Dio, e dimenticandoci di questa misera terra per aspirare soltanto al cielo: «Se siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, . . . aspirate alle cose di lassù».

Pentecoste

Nel tempo di Pentecoste, finalmente, la Chiesa ci esorta con i suoi precetti e la sua opera, ad offrirci docilmente all’azione dello Spirito Santo, il quale vuole accendere i nostri cuori di divina carità, perché progrediamo ogni giorno nella virtù con impegno maggiore, e così ci santifichiamo, come Cristo Signore e il suo Padre celeste sono santi. – Tutto l’anno liturgico, dunque, può dirsi un magnifico inno di lode che la famiglia cristiana indirizza al Padre celeste per mezzo di Gesù eterno suo mediatore; ma richiede da noi anche uno studio diligente e bene ordinato per conoscere e lodare sempre più il nostro Redentore; uno sforzo intenso ed efficace, un indefesso addestramento per imitare i suoi misteri, per entrare volontariamente nella via dei suoi dolori, e per partecipare finalmente alla sua gloria ed alla sua eterna beatitudine. Da quanto è stato esposto appare chiaramente, Venerabili Fratelli, quanto siano lontani dal vero e genuino concetto della Liturgia quegli scrittori moderni, i quali, ingannati da una pretesa più alta disciplina mistica, osano affermare che non ci si deve concentrare sul Cristo storico, ma sul Cristo «pneumatico e glorificato»; e non dubitano di asserire che nella pietà dei fedeli si sarebbe verificato un mutamento, per cui il Cristo è stato quasi detronizzato, con l’occultamento del Cristo glorificato che vive e regna nei secoli dei secoli e siede alla destra del Padre, mentre al suo posto è subentrato il Cristo della vita terrena. Alcuni, perciò, arrivano fino al punto di voler rimuovere dalle chiese le immagini del Divin Redentore che soffre in Croce. Ma queste false opinioni sono del tutto contrarie alla sacra dottrina tradizionale. «Credi nel Cristo nato in carne – così Sant’Agostino – e arriverai al Cristo nato da Dio, Dio presso Dio». La sacra Liturgia, poi, ci propone tutto Cristo, nei vari aspetti della sua vita: il Cristo, cioè, che è Verbo dell’Eterno Padre, che nasce dalla Vergine Madre di Dio, che ci insegna la verità, che sana gli infermi, che consola gli afflitti, che soffre, che muore; che, infine, risorge trionfando sulla morte, che, regnando nella gloria del cielo, ci invia lo Spirito Paraclito, che vive sempre nella sua Chiesa: «Gesù Cristo ieri ed oggi: Egli è anche nei secoli». E inoltre non ce lo presenta soltanto come un esempio da imitare, ma anche come un Maestro da ascoltare, un Pastore da seguire, come Mediatore della nostra salvezza, principio della nostra santità, e Mistico Capo di cui siamo membra, viventi della sua stessa vita. E siccome i suoi acerbi dolori costituiscono il mistero principale da cui proviene la nostra salvezza, è secondo le esigenze della Fede cattolica porre ciò nella sua massima luce, poiché esso è come il centro del culto divino, essendone il Sacrificio Eucaristico la quotidiana rappresentazione e rinnovazione, ed essendo tutti i Sacramenti congiunti con strettissimo vincolo alla Croce. Perciò l’anno liturgico, che la pietà della Chiesa alimenta e accompagna, non è una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato, o una semplice e nuda rievocazione di realtà d’altri tempi. Esso è, piuttosto, Cristo stesso, che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato con pietoso consiglio in questa vita mortale, quando passò beneficando allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei suoi misteri, e farle vivere per essi; misteri che sono perennemente presenti ed operanti, non nel modo incerto e nebuloso nel quale parlano alcuni recenti scrittori, ma perché, come ci insegna la dottrina cattolica e secondo la sentenza dei Dottori della Chiesa, sono esempi illustri di perfezione cristiana, e fonte di grazia divina per i meriti e l’intercessione del Redentore, e perché perdurano in noi col loro effetto, essendo ognuno di essi, nel modo consentaneo alla propria indole, la causa della nostra salvezza. Si aggiunge che la pia Madre Chiesa, mentre propone alla nostra contemplazione i misteri di Cristo, con le sue preghiere invoca quei doni soprannaturali per i quali i suoi figli si compenetrano dello spirito di questi misteri per virtù di Cristo. Per influsso e virtù di Lui, noi possiamo, con la collaborazione della nostra volontà, assimilare la forza vitale come rami dall’albero, come membra dal capo, e ci possiamo progressivamente e laboriosamente trasformare «secondo la misura dell’età piena di Cristo».

Le feste dei Santi

Nel corso dell’anno liturgico si celebrano non soltanto i misteri di Gesù Cristo, ma anche le feste dei Santi, nelle quali, sebbene si tratti di un ordine inferiore e subordinato, la Chiesa ha sempre la preoccupazione di proporre ai fedeli esempi di santità che li spingano ad adornarsi delle stesse virtù del Divin Redentore. È necessario, difatti, che noi imitiamo le virtù dei Santi, nelle quali brilla in vario modo la virtù stessa di Cristo, come di Lui essi furono imitatori. Poiché in alcuni rifulse lo zelo dell’apostolato; in altri si dimostrò la fortezza dei nostri eroi fino all’effusione del sangue; in altri brillò la costante vigilanza nell’attesa del Redentore; in altri rifulse

il verginale candore dell’anima e la modesta dolcezza della cristiana umiltà; in tutti, poi, arse una fervidissima carità verso Dio e verso il prossimo. La Liturgia pone davanti ai nostri occhi tutti questi leggiadri ornamenti di santità perché ad essi salutarmente guardiamo, e perché «noi che godiamo dei loro meriti siamo accesi dai loro esempi». È necessario, dunque, conservare «l’innocenza nella semplicità, la concordia nella carità, la modestia nell’umiltà, la diligenza nel governo, la vigilanza nell’aiutare chi soffre, la misericordia nel curare i poveri, la costanza nel difendere la verità, la giustizia nella severità della disciplina, perché nulla in noi manchi di ogni virtù che ci è stata proposta ad esempio. Queste sono le tracce che i Santi, nel loro ritorno alla patria, ci lasciarono, perché seguendo il loro cammino, possiamo seguirli nella beatitudine». E perché anche i nostri sensi siano salutarmente impressionati, la Chiesa vuole che nei nostri templi siano esposte le immagini dei Santi, sempre, però, allo stesso fine, che cioè «imitiamo le virtù di coloro dei quali veneriamo le immagini». Ma c’è ancora un altro motivo del culto del popolo cristiano per i Santi: quello di implorare il loro aiuto, e di «esser sostenuti dal patrocinio di coloro delle lodi dei quali ci dilettiamo». Da ciò facilmente si deduce il perché delle numerose formule di preghiere che la Chiesa ci propone per invocare il patrocinio dei Santi. Tra i Santi, poi, ha un culto preminente Maria Vergine, Madre di Dio. La sua vita, per la missione affidatale da Dio, è strettamente inserita nei misteri di Gesù Cristo, e nessuno, di certo, più di lei ha calcato più da vicino e con maggiore efficacia le orme del Verbo Incarnato, nessuno gode di maggiore grazia e potenza presso il Cuore sacratissimo del Figlio di Dio, e, attraverso il Figlio, presso il Padre celeste. Essa è più santa dei Cherubini e dei Serafini, e senza alcun paragone più gloriosa di tutti gli altri Santi, essendo «piena di grazia», Madre di Dio, e avendoci dato col suo felice parto il Redentore. A Lei, che è «Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra» ricorriamo tutti noi «gementi e piangenti in questa valle di lacrime», e affidiamo con fiducia noi e tutte le nostre cose alla sua protezione. Essa è diventata Madre nostra mentre il Divin Redentore compiva il sacrificio di Sé, e perciò, anche a questo titolo, noi siamo figli suoi. Essa ci insegna tutte le virtù; ci dà suo Figlio, e, con Lui, tutti gli aiuti che ci sono necessari, perché Dio «ha voluto che tutto noi avessimo per mezzo di Maria». Per questo cammino liturgico che ogni anno ci è aperto di nuovo, sotto l’azione santificatrice della Chiesa, confortati dagli aiuti e dagli esempi dei Santi, soprattutto della Immacolata Vergine Maria, «accostiamoci con cuore sincero, con pienezza di fede, purgati il cuore da coscienza di colpa e lavati il corpo con acqua pura», al «grande Sacerdote», per vivere e sentire con Lui, e penetrare per suo mezzo «fino al di là del velo» ed ivi onorare il Padre celeste per tutta la eternità. Tale è l’essenza e la ragione d’essere della sacra Liturgia: essa riguarda il Sacrificio, i Sacramenti e la lode di Dio; l’unione delle nostre anime con Cristo e la loro santificazione per mezzo del Divin Redentore, perché sia onorato Cristo, e per Lui ed in Lui la Santissima Trinità: Gloria al Padre, al Figliolo e allo Spirito Santo.