LIBRO V

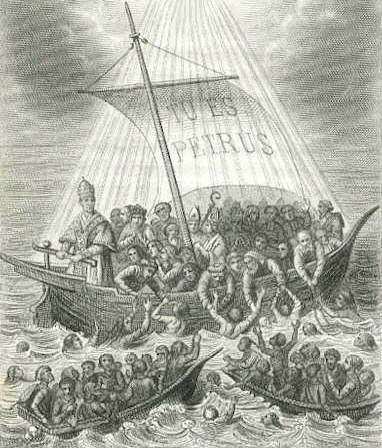

I canali della redenzione.

CAPO II.

I Sacramenti.

[F. Pratt: La teologia di San Paolo – Parte SECONDA, S.E.I. Ed. – Torino, 1927 – impr.]

Nel NUOVO Testamento non vi è un termine generico il quale indichi i riti simbolici istituiti da Gesù Cristo per conferire la grazia. Siccome μυστήριον (= musterion), tradotto assai sovente per sacramentum nella Bibbia latina, prende qualche volta il significato di simbolo o di segno sacro, esso è sembrato il più adatto per esprimere i veicoli sensibili della grazia, quando si ebbe l’idea di comprenderli tutti sotto un nome unico. Assai presto furono così chiamati il Battesimo, l’imposizione delle mani che lo sigilla, e l’Eucaristia che lo accompagna; ma la natura speciale di questi tre riti, che incorporano il neofìto all’assemblea cristiana e che fanno pensare alle iniziazioni religiose del paganesimo, rendeva difficile l’estensione del nome di misteri agli altri sacramenti. La parola latina corrispondente sacramentum si prestava meglio, per la sua stessa indeterminatezza, a significare istituzioni disparate che di comune avevano bensì il carattere sacro, ma le cui relazioni colpivano meno, a prima vista, che non le loro differenze specifiche: questo nome perciò è già applicato a tutti o a quasi tutti i sacramenti da sant’Agostino il quale in questo altro non fa che generalizzare l’usanza di Tertulliano e di san Cipriano. Tra i sette sacramenti della Chiesa, l’estrema unzione non è menzionata da san Paolo; molto probabilmente neppure la penitenza. Invece le sue allusioni al Battesimo e, per concomitanza, alla confermazione, sono assai frequenti; il suo insegnamento sopra l’Eucaristia è più completo che quello degli evangelisti; le sue asserzioni riguardo all’Ordine e al Matrimonio permettono di conchiudere che egli li considera come segni sacri che conferiscono la grazia, senza che si possa inferirne direttamente che egli li creda istituiti da Gesù. Cristo.

I. IL BATTESIMO.

1 . SIMBOLISMO MULTIPLO DEL BATTESIMO. — 2. MORTE E RISURREZIONE MISTICHE. — 3. LA FEDE E IL BATTESIMO.

1 . Il rito del Battesimo per immersione, che fu la pratica ordinaria della Chiesa primitiva, si può considerare sotto almeno quattro aspetti simbolici: come bagno sacro, simbolo di purificazione interiore; come ritorno alla luce, simbolo d’illuminazione spirituale; come seppellimento mistico, simbolo della morte dell’uomo vecchio e di unione alla morte del Cristo; come risurrezione mistica, simbolo di rigenerazione e di vita nuova. – Più tardi il simbolismo si arricchì di due nuovi elementi: l’unzione, emblema dell’innesto del neofito sul vero olivo, e il cambiamento di abito, emblema della trasformazione morale: ma questo doppio simbolismo, sia o non sia suggerito dal linguaggio di san Paolo, qui non deve occuparci, perché non vi è nulla che dimostri che esso risalga all’età apostolica. Dei quattro aspetti sopra indicati, il primo, quello evocato anzitutto dall’etimologia e che più naturalmente ci viene in mente, fu anche il più comune in origine. – Il secondo fu particolarmente in onore a partire dal secondo secolo; secondo san Giustino, illuminare e illuminazione diventarono sinonimi di « battezzare » e di « battesimo » . Queste maniere di parlare e di concepire sono familiari a Paolo. I Cristiani hanno « gli occhi del cuore illuminati (Ephes. I, 18) » sono « figli di luce e figli del giorno (I Tess. V, 5) ». Anzi la luce che li penetra nel Battesimo li cambia in focolari luminosi; « essi riflettono la luce e la diffondono come risplende e irradia un cristallo colpito dai raggi del sole: essi risplendono come « luminari stessi nel mondo (Fil. II, 15) » e sono essi medesimi « luce nel Signore (Ephes. V, 8) ». Paolo non ignora neppure che il Battesimo sia un « bagno di rigenerazione e di rinnovamento (Tit. III, 5) »: che tutti i fedeli siano in esso « purificati, santificati, giustificati (I Cor. VI) », che Gesù Cristo, volendosi preparare una sposa perfetta e degna di Lui, la santifica « purificandola col bagno dell’acqua nella parola (Ephes. V, 26) ». Certamente qui non si tratta di una purificazione materiale: il lavacro battesimale deve la sua efficacia alla parola onnipotente che lo innalza alla dignità di rito sacramentale. Tuttavia non è né la purificazione dell’anima mediante la remissione dei peccati, né l’illuminazione dell’intelligenza mediante la fede quella che san Paolo vuol mettere in rilievo quando parla del Battesimo: egli fa rilevare la morte e la risurrezione mistica, figurate e prodotte dal Sacramento.

2. La rinascita dell’uomo ha per condizione essenziale una morte precedente. Gesù Cristo è salvatore soltanto per mezzo della croce e non ci salva altrimenti che con l’associarci alla sua morte. Ma per diventare salutare, bisogna che questa morte ideale si realizzi in ciascuno di noi, e questo avviene appunto nel Battesimo:

“Ignorate forse che noi tutti che fummo battezzati nella sua morte! Noi fummo dunque seppelliti con Lui per mezzo del Battesimo (il quale è) nella sua morte, affinché, come il Cristo risuscitò da morte per la gloria del Padre, così pure anche noi camminiamo nella novità della vita. Se infatti noi siamo stati innestati su Lui per la somiglianza della sua morte, lo saremo pure per (quella della) risurrezione, sapendo che il nostro vecchio uomo fu crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse distrutto, perché noi non siamo più schiavi del peccato; infatti colui che è morto è liberato dal peccato (Rom. VI, 3-7). – In poche parole questo testo condensa con una meravigliosa pienezza di lignificato gli effetti immediati del Battesimo, i beni che ci assicura nell’avvenire, i doveri che c’impone nel presente. Perché non si distinguono questi diversi aspetti, esegeti e teologi mettono insieme idee disparate e trasformano una delle più belle pagine di san Paolo in un insipido pasticcio. Qui noi non dobbiamo occuparci che dei frutti immediati del Battesimo. Essere battezzati nella morte del Cristo, vuol dire essere battezzati nel Cristo morente, vuol dire essere incorporati al Cristo nell’atto medesimo in cui ci salva, vuol dire morire misticamente con Colui che ha sofferto la morte in nome e a vantaggio di tutti. Questa morte mistica è una realtà, poiché gli effetti ne sono realissimi: morte al peccato, morte all’uomo vecchio, morte alla Legge. – Se si volesse credere a certi commentatori protestanti, la morte al peccato altro non sarebbe che il risultato di una finzione legale; Dio ci considererebbe come morti, al modo stesso con cui ci considera come giusti, senza che vi sia in noi nulla di mutato. Al più essi fanno consistere il cambiamento in una rottura decisiva della volontà col peccato, con i suoi istinti e con le sue aspirazioni, e questo sotto l’impero sempre rinnovato della fede nella morte del Cristo per il peccato. Questa spiegazione non spiega nulla. Che il Cristiano, dal fatto del suo Battesimo, contragga il dovere di perseverare in uno stato di morte, relativamente al peccato, è cosa che nessuno contesta, ma questo dovere, se si analizza, implica un cambiamento interiore di ordine morale. San Paolo non si contenta di dire: « Morire al peccato », ma dice: « Voi siete morti al peccato ». Morire al peccato vuol dunque dire spogliarsi della lordura del peccato; ma nel tempo stesso è anche essere liberati dalla sua tirannia ed essere messi in grado di resistere ai suoi ulteriori assalti. Non v i è restrizione né eccezione: peccato originale, peccati attuali, tutto ciò che si chiama peccato nel vero senso della parola, tutto è svanito col Battesimo; poiché « non vi è più condanna per quelli che sono nel Cristo Gesù (Rom. VIII, 1)) ». Ieri potevano essere idolatri, impudichi, ladri, detrattori, bestemmiatori; ora sono stati « purificati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo (I Cor. VI, 11) ». La morte all’uomo vecchio è una conseguenza della morte al peccato. Quando fummo battezzati nella morte del Cristo, « il nostro vecchio uomo fu crocifisso con Lui (Rom. VI, 6) ». L’uomo vecchio significa tutto ciò che abbiamo di comune col primo Adamo, tutto ciò che direttamente o indirettamente abbiamo da Lui, come capo religioso dell’umanità. Tutto questo perisce per il fatto della nostra unione col secondo Adamo. È poi evidente che la morte all’uomo vecchio è progressiva, perché l’inclinazione al male sussiste anche nell’uomo rigenerato; ma l’uomo vecchio ha ricevuto il colpo mortale; con l’antidoto della grazia, la concupiscenza, chiamata qui « il corpo del peccato » è resa inerte e inoffensiva. – Sembra pure che il Battesimo cristiano sia una morte alla Legge mosaica: « Per la Legge, io sono morto alla Legge per vivere a Dio; sono stato crocifisso col Cristo; non sono dunque più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. — Fratelli miei, voi siete morti alla Legge per il Corpo del Cristo… Ora noi siamo stati liberati dalla Legge, essendo morti a questa (Legge) che ci teneva » prigionieri (Gal. II, 19; Rom. VII, 6). In quest’ultimo passo l’allusione al Battesimo appare evidente; è infatti il Battesimo che mette termine a tutte le nostre schiavitù: « Colui che è morto è libero dal peccato » e da tutte le sue conseguenze. Probabilmente si deve dire altrettanto del testo precedente; poiché in quale momento l’Apostolo fu crocifisso con Gesù Cristo, se non nel rito battesimale che lo univa al Cristo morente? Non senza motivo l’Apostolo stabilisce sempre un vincolo di connessione tra la morte e la risurrezione spirituali. È infatti impossibile morire al peccato senza cominciare a vivere alla grazia: « Se siamo morti col Cristo crediamo che vivremo anche con Lui . . . Se siamo stati innestati sopra di Lui con la somiglianza della sua morte, tali pure saremo con quella della sua risurrezione (Rom. VI, 8) ». La nostra nuova vita può anche non essere apparente ma esiste necessariamente perché è un corollario della nostra morte: « Voi siete morti, e la vostra vita è nascosta col Cristo in Dio (Col. III, 3) ». E come potrebbe essere altrimenti, se il Battesimo che è la tomba dell’uomo vecchio è pure la culla dell’uomo nuovo? (Col. II, 12). – Per ben comprendere questo linguaggio, bisogna avvicinare queste espressioni: « essere battezzati nelCristo » e « rivestire il Cristo ». Non possiamo dare ragione a coloro i quali pretendono che il senso etimologico di « battezzare » e il senso figurato di « rivestire » sono completamente scomparsi da questi modi di dire. Essere battezzati nel Cristo è essere immersi nel Cristo mistico, come nell’elemento naturale della nostra nuova vita; è dunque, in sostanza, la stessa cosa che essere battezzati nel corpo del Cristo, ossia incorporati al suo corpo mistico. Così pure rivestire il Cristo è essere avvolti da questa atmosfera divina, essere fatti membra viventi del Cristo, assoggettati a quella forza soprannaturale che si chiama l’anima della Chiesa e che altro non è che lo Spirito Santo. L’Apostolo è solito dire « rivestire il Cristo o il Signore Gesù Cristo, rivestire l’uomo nuovo, rivestire l’immortalità, rivestire le armi di luce, rivestire l’armatura di Dio, l’elmo della salute, la corazza della fede e della carità »; e in tutti questi esempi il senso figurato è trasparente. – Noi rivestiamo il Cristo non tanto come un mantello che copre la nostra miseria, quanto piuttosto come una forma vitale che ci fa partecipare alla sua vita. Quasi tutti i frutti del Battesimo, considerato come principio di una vita nuova, sono mirabilmente compendiati nel testo seguente: « Dio ci ha salvati col bagno di rigenerazione e di rinnovamento dello Spirito Santo, che ha sparso su noi con abbondanza per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, noi diventiamo eredi, nella speranza, della vita eterna (Tit. III, 5-7) ». Da queste parole, trascurando i punti accessori, risulta che: — Il Battesimo è un bagno di rigenerazione e di rinnovamento: un bagno che purifica l’anima da tutte le macchie passate; di rigenerazione, perché è una seconda nascita per mezzo dell’acqua e dello Spirito Santo, che ci rende figli di Dio, come la prima ci ha costituiti schiavi del peccato: di rinnovamento, perché sotto l’influsso dello Spirito creatore il neofito si spoglia dell’uomo vecchio e riveste il nuovo, si trasforma in tutto il suo essere e diventa una nuova creatura. — Il Battesimo è inoltre il dono dello Spirito Santo diffuso nei nostri cuori dal Padre, con la mediazione del Figlio. — Finalmente il Battesimo ci rende eredi della vita eterna conferendoci la filiazione adottiva: eredi veri, benché il godimento effettivo del nostro patrimonio venga differito e che per questo titolo noi siamo soltanto eredi nella speranza; ma noi sappiamo che, da parte di Dio, la nostra speranza è certa.

3. Tutti gli effetti che abbiamo ora assegnati al battesimo — la giustizia, la vita, la salvezza, la filiazione adottiva, il possesso dello Spirito Santo — san Paolo li attribuisce pure alla fede. Da che cosa deriva questa stretta unione, questa mutua compenetrazione della fede e del Battesimo? Anzitutto vi è il sincronismo. Quasi tutti i destinatari delle lettere di Paolo avevano ricevuto nel tempo stesso il Battesimo e il dono della fede: questo doppio ricordo si confondeva nella loro memoria. L’istruzione dei catecumeni era allora sommaria: « Chiunque crederà e riceverà il Battesimo sarà salvo », aveva detto il Signore prima di salire al cielo, come se le due azioni fossero simultanee. Infatti i tre mila uomini convertiti d a san Pietro nella prima Pentecoste furono battezzati il giorno stesso (Act. II, 41); l’eunuco della regina Candace scese dal cocchio per ricevere il Battesimo dalle mani del diacono Filippo che lo aveva allora catechizzato (Act. VIII, 28); il carceriere di san Paolo fu battezzato con tutta la sua famiglia nella stessa notte in cui aveva abbracciata la fede (Act. XVI, 33); i dodici discepoli di Efeso, che avevano ricevuto soltanto il battesimo di Giovanni, « credettero in Gesù e furono battezzati (Ct. XIX, 5) ». Una formola simile a questa riassume le fatiche dell’Apostolo a Corinto (Act. XVIII, 8). Non vi è ancora intervallo tra la fede e il Battesimo. A questo primo vincolo esteriore che risulta dalla simultaneità dei due atti e dall’identità dei due ricordi, se ne aggiunge un altro più intimo e che dipende dalla natura delle cose. Per san Paolo, la fede concreta, la fede normale, la fede che giustifica, non è un semplice assenso dell’intelligenza a una verità speculativa; è invece l’amen della ragione, della volontà, di tutto l’uomo al Vangelo, ossia all’economia della salvezza di cui Dio è autore e Gesù Cristo è araldo. Questa fede iniziale della quale soprattutto si occupa san Paolo, perché essa fu per lui medesimo, come per i suoi primi lettori, il punto decisivo della sua vita e il momento critico del suo destino, comprende dunque necessariamente, con l’offerta di se stesso a Dio, il voto implicito del Battesimo. Non soltanto non si può concepire il Battesimo di un adulto senza la fede, poiché non si può concepire senza la penitenza e senza la conversione a Dio, ma neppure la fede sincera e giustificante non si può concepire senza il desiderio del Battesimo. Per questa ragione la nostra rigenerazione spirituale è attribuita ora alla fede, ora al Battesimo, perché l’atto e il rito sono tra loro in una dipendenza reciproca ed esercitano una causalità comune. Il caso di un catecumeno sorpreso dalla morte prima di ricevere il Sacramento, non è chimerico; ma è accidentale ed eccezionale, e la teoria fa astrazione dalle eccezioni e dagli accidenti: « Voi tutti siete figli di Dio, per la fede, nel Cristo Gesù. Poiché voi tutti che foste battezzati nel Cristo v i siete rivestiti del Cristo (Ga. III, 26-27) ». – Così la filiazione adottiva è attribuita nel tempo stesso alla fede e al Battesimo. Voi non siete più, dice l’Apostolo, fanciullini come erano un tempo gli Ebrei ancora sotto tutela e sotto un pedagogo; voi siete figli di Dio (υἱοὶ Θεοῦ = uioi teou), giunti all’età matura, emancipati dalla Legge, in pieno possesso del vostro patrimonio e di tutti i vostri diritti; e voi siete tutto questo per la fede viva che vi unisce al Cristo Gesù e vi fa partecipare alle sue prerogative. Come non sareste voi figli di Dio? Battezzati nel Cristo, voi avete rivestito il Cristo. avete la forma del Cristo e per conseguenza la filiazione adottiva inerente a questa torma. Infatti è l’unione al Cristo quella che ci fa figli di Dio, e questa unione è operata dalla fede e dal Battesimo; ma né l’unione effettiva del Battesimo si può produrre senza l’unione della fede, né l’unione affettiva della fede avviene senza qualche relazione intrinseca con l’unione effettiva del Battesimo: e perché l’unione affettiva della fede tende essenzialmente all’unione effettiva del Battesimo, diventa essa medesima effettiva; così le due concezioni, non solo non sono opposte ma si riuniscono.

II. LA CRESIMA.

Essendo il conferimento dello Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani così strettamente unito al Battesimo, i due atti sembravano non essere altro che le parti integranti di un medesimo rito. Senza dubbio la domanda rivolta da san Paolo ai discepoli di Efeso, che egli credeva battezzati col Battesimo cristiano, dimostra abbastanza che questi atti erano non soltanto distinti, ma separabili (Act. XIX, 2); e difatti i Samaritani battezzati dal diacono Filippo ricevettero lo Spirito Santo soltanto più tardi, all’arrivo degli Apostoli (Act. VIII, 17-18); tuttavia, siccome non vi era altro motivo di separare la Cresima dal Battesimo, che l’assenza di un ministro legittimo, questi due Sacramenti venivano ordinariamente conferiti insieme e formavano due articoli connessi della catechesi elementare. San Paolo, pure supponendo che i Cristiani abbiano ricevuto lo Spirito Santo nel Battesimo, ricorda l’imposizione delle mani soltanto a proposito del Sacramento dell’Ordine. Molti teologi vogliono vedere un’allusione alla Confermazione nel passo seguente: « Colui che ci fortifica con voi nel Cristo è Dio il quale ci ha pure segnati con un sigillo e ci ha dati i pegni dello Spirito (II Cor. I, 21-22) ». L’argomentazione fondata sopra questo testo è molto precaria. Essa non può appoggiarsi molto sui verbi fortificare o confermare (qui confirmat), sigillare (qui signavit), ungere (qui unxit), perché soltanto più tardi questi termini furono applicati alla Confermazione ed hanno come soggetto Dio, non già il sacro ministro. E poi qui non si tratta di tutti i fedeli, ma di Paolo e dei suoi compagni, specialmente di Silvano e di Timoteo; ora non si vede come mai potrebbero questi ultimi riferire ad un dono che è a loro comune con tutti i cristiani, il coraggio necessario agli apostoli per il degno esercizio del loro ministero. L’unzione dalla quale deriva quella forza divina, è la loro stessa vocazione all’apostolato, e il sigillo che li segna con la sua impronta, sono le operazioni dello Spirito Santo le quali autorizzano la loro missione. Vi è tuttavia un’allusione abbastanza chiara alla Confermazione, in un testo dove la maggior parte dei teologi non la scorgono: « Come il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, nonostante il loro numero, sono un solo corpo, così è del Cristo; poiché in un medesimo Spirito noi tutti, o Ebrei o Greci, o schiavi o liberi, fummo battezzati in un solo corpo, e tutti fummo abbeverati del medesimo Spirito (I Cor. XII, 13) ». Quattro ragioni ci fanno pensare che questa infusione dello Spirito indichi il Sacramento della Cresima: il verbo all’aoristo (ἐποφίσθημεν = epofistemen) non indica uno stato permanente, né una azione ripetuta con frequenza, ma un rito transitorio analogo e parallelo a quello del Battesimo. — D’altra parte non si può pensare al Battesimo stesso che è stato appunto nominato poco prima, né alla bevanda eucaristica che non si potrebbe riconoscere sotto questo enigma. — Le parole di Paolo descrivono la formazione del corpo mistico: col Battesimo il neofito è innestato sul Cristo, immerso nel Cristo, incorporato al Cristo; allora interviene lo Spirito Santo, anima della Chiesa, per infondergli una nuova vita; il conferimento dello Spirito Santo completa l’incorporazione del Battesimo. — Nell’Antico Testamento, come nel Nuovo, la missione dello Spirito di Dio si presenta ordinariamente sotto il simbolo di una effusione, di una pioggia, di un effluvio (Is. XII, 3; XXXII, 15; XLIV, 3; Ger. II, 13; Ezech. XLVII, 1; Zac. XII, 10; Gioel. II, 28, etc. Giov. VII, 39-40; Act. II, 17, 18, 33; Tit. III, 6, etc.). Vi è immagine più atta a indicare il rito sacro che rinnova e perpetua in seno alla Chiesa il miracolo della Pentecoste!

[continua]