[D. Gaspare Gilli: PICCOLO MESE DI MAGGIO AD USO DEL POPOLO; Tip. Dell’Imm. Concezione ed. – 1864]

I. GIORNO

Maria prima della creazione.

Da tutta l’eternità il Signore ha decretato il mistero dell’Incarnazione di suo Figlio e preparato i mezzi che servir dovevano ad attuare quest’atto d’infinito amore. Quindi da tutta l’eternità eziandio egli conobbe Maria, la elesse fra tutte le donne, l’amò con amore di singolare preferenza, la fece sua sposa. Laonde possiamo dire che, nella mente di Dio, Maria già esisteva nel cielo, prima di tutti i tempi, accanto a Gesù, Pontefice eterno, e che già stava preparato in salute del mondo questo capolavoro della divina misericordia. Il mondo aveva ancora da imparare a riporre in Maria tutta la sua speranza, e già destinata era Maria a riparare ad ogni futura disgrazia del mondo. Ecco il perché noi siamo sì cari al suo cuore; ecco il perché non cesserà mai la Santa Chiesa d’invocarla: Salute degli infermi, Rifugio dei colpevoli, Aiuto dei cristiani, Consolatrice degli afflitti e via dicendo; perché dal nostro infortunio appunto nacque la sua gloria. – Io ancora fui da tutta l’eternità presente al pensiero di Dio, e da Lui infinitamente amato. Da tutta l’eternità mi preparò i benefici e le grazie che adesso con tanta liberalità mi largisce. Alla mia salute si riferisce tutto il piano dell’Incarnazione e della Redenzione. L’amor di Dio verso di me, fu in certa guisa, più disinteressato di quello che ebbe per Maria, perché fui da Esso amato malgrado la schifosa lebbra del peccato di che già vedevami contaminato, mal grado la previsione dell’abuso che avrei fatto delle sue grazie, malgrado la mia sconoscenza, e la mia malizia. E non mi risolverò ancora di porre un termine al corso, oimè! Già troppo protratto delle mie ingratitudini e delle infedeltà mie?..

ESEMPIO.

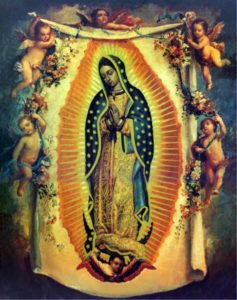

La Spagna si distinse mai sempre per la sua venerazione verso la Madre di Dio; già ne celebrava le feste priaché fossero venute a notizia di altri popoli eziandio cattolici; si distinse ancora per la moltitudine e la magnificenza dei santuari, degli oratorii a lei dedicati; per il gran numero dei Santi devoti di Maria, e degli ordini religiosi istituiti a di Lei gloria. Presentemente ancora distinguesi la Spagna pel suo culto alle statue ed alle immagini della SS. Vergine; si trovano rinomatissimi santuarii a Madrid, Saragozza, Toledo, Siviglia, Gruadalupa, Valenza, Barcellona, Agreda, ed in quasi tutte le città e villaggi le confraternite del Rosario e dello Scapolare. Passo sotto silenzio il suo culto verso l’immacolata Concezione, poiché ne parlai in altra operetta – Il mese dell’Immacolata Concezione – Dirò solamente che nel 1859, dichiarata la guerra all’impero del Marocco, la regina Isabella II fe’ preparare per l’armata belligerante uno speciale vessillo, sul quale era dipinta l’immagine di Maria concepita senza peccato. E le rapide e decisive vittorie riportate dagli Spagnoli in quella sì malagevole guerra, ben provarono che non indarno si venera Maria, e nel suo patrocinio si confida.

Orazione.

O Vergine tutta piena di dolcezza, di bontà, di clemenza, la quale non foste arricchita dal Signore di tanta potenza e bontà, se non perché vi faceste per tutti i secoli la consolatrice degli afflitti, il sostegno dei deboli, il rifugio de’ poveri peccatori, deh! pregate per me adesso, e nell’ora della mia morte. Così sia.

OSSEQUIO.

Portate sul cuore l’immagine di Maria; e premendola con affetto al seno, ditele spesso: Questo cuore, o Maria, voglio che sia tutto vostro.

GIACULATORIA.

Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

Lasciate, o Vergine,

Che anch’io vi onori:

Voi siete l’unica

Gioia de’ cuori.

-343-

O Domina mea, sancta Maria, me in tuam

benedictam fidem ac singularem custodiam et

in sinum misericordiae tuae, hodie et quotidie

et in hora exitus mei animam meam et corpus

meum tibi commendo: omnem spem et consolationem

meam, omnes angustias et miserias meas,

vitam et finem vitae meae tibi committo, ut per

tuam sanctissimam intercessionem et per tua

merita, omnia mea dirigantur et disponantur

opera secundum tuam tuique Filii voluntatem.

Amen (S. Aloisius Gonzaga).

Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, quotidiana orationis recitatione in integrum mensem producta (S. C. Indulg., 15 mart. 1890; S. Pæn. Ap., 28 mari. 1933).

II. GIORNO.

Concezione di Maria.

Non v’ha dubbio che l’anima di Maria non sia stata fregiata dal Signore di tutti i doni della natura; ma non v’ha dubbio neanco che il più prezioso di questi doni, quello senza cui un nulla sono tutti gli altri, si è il dono della santità. Maria fu concepita senza peccato, è dogma di fede, la fede de’ figli suoi. Tutti i discendenti di Adamo sono redenti, purificati pei meriti del Redentore; Maria sola è preservata: ricevono gli altri una grazia di purgazione, di riparazione; riceve Maria una grazia di preservazione, di conservazione. Quindi fin dalla sua concezione Ella è dotata del perfetto uso di ragione, e di tutte le grazie che sono ad un tempo il principio, le compagne, gli effetti d’una più che angelica innocenza. Quindi ancora il suo cuor puro, la sua anima innocente, il suo spirito ripieno di sapienza e d’intelligenza, fin da quel punto elevaronsi naturalmente e senza sforzo verso il cielo: fin da quel punto Maria conobbe, adorò, amò il Signore con maggior ardore dei serafini: fin da quel punto Maria poté dire: II mio amore è il mio peso. – Ed io, figlio del peccato, caduto nel fango al primo mio passo nella vita, col marchio dell’anatema del padre mio in fronte, contaminato dalla colpa della mia madre, schiavo d’un padrone infame e crudele, non ho, non sento propensione, attrazione che pel male! verso il male si diressero le prime mie inclinazioni; non cerco se non il male; non respiro, non conosco, non opero che il male! Io posso a tutta ragione esclamare: Il mio peso, il movimento del mio cuore è un principio di male…. Ed ardisco camminare con la testa alta; ardisco nutrire pensieri di vanità, di superbia, io schifoso verme di terra, io disprezzabile composto di lordura e di peccato!

ESEMPIO.

L’Algeria, celebre contrada del nord dell’Africa, ove la religione cristiana fiorì con tanta gloria, ai tempi specialmente di S. Agostino, vescovo d’Ippona, restò sepolta per molti secoli nelle tenebre del maomettismo. Gli Algerini tuttavolta conservarono l’idea di un Dio solo, e del culto della Madre del Messia. Ma dal 1839, epoca in cui fu creato il primo loro vescovo Monsignor Dupuch, la religione cristiana risorse a vita novella. Un misto di stupore e di edificazione s’impadronisce del cuore nell’osservare questi Arabi teneramente commossi alla vista delle immagini di Maria. Quando nelle solennità, la processione percorre la città, essi piegano il ginocchio dinanzi allo stendardo della Vergine Immacolata, e nelle infermità de’ loro figliuoli, corrono innanzi tutto ad offrirli a questa tenera Madre, perché credono che là è la salute degli infermi.

Orazione.

Balzò di gioia il cuor mio, o Vergine innocentissima, in udendo la voce del successore di Pietro annoverare tra i dogma di fede l’Immacolata vostra Concezione. Io lo credo questo dogma, e vorrei mi fosse dato soscriverlo col mio sangue, e morire ripetendo col cuore pieno di amore: O Maria concepita senza peccato pregate per me che a voi ricorro. Così sia.

OSSEQUIO.

Fate una visita ad un’immagine di Maria, e raccomandate caldamente alla sua intercessione l’anima vostra.

GIACULATORIA.

Salva, me, Domina, salva me.

Un dono voglio

Da voi, Maria;

Salvate, pregovi,

Quest’alma mia.

# # #

Ave Maria, etc.

O Domina mea! 0 Mater mea! Tibi me totum

offero, atque, ut me tibi probem devotum, consecro

tibi oculos meos, aures meas, os meum,

cor meum, piane me totum. Quoniam itaque

tuus sum, o bona Mater, serva me, defende me

ut rem ac possessionem tuam.

[Indulgentia quingentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodooblationis actus quo tidie per integrum mensem pie iterates fuerit (S. C . Indulg., 5 aug. 1851; S. Pæn. Ap.,

21 nov. 1936).

III. GIORNO.

Nascita di Maria.

Maria nasce nell’oscurità e nel silenzio; viene al mondo, come la grazia, senza strepito, senza splendore. Deposta in povera culla, la sua nascita non è festeggiata che dai suoi genitori e da qualche congiunto. Che se ignari della loro fortuna, insensibili dìmostraronsi gli uomini, chi può ridire qual fu il primo sguardo di amorosa compiacenza abbassato dall’augusta Trinità sopra questa benedetta fanciulla? Sì, la mano dell’Onnipotente si stese con ineffabile tenerezza sopra Maria, la quale, fin da quel primo istante, già faceva ascendere al trono di Lui l’ossequio delle più pure e più fervide adorazioni. Rischiarata da lume celeste, Maria già ravvisa la vita che per Lei comincia, sotto il suo vero punto di vista; un viaggio più o meno lungo che mette all’eternità; un tempo di prova; un campo ove pochi giorni sono concessi all’uomo per seminar nel tempo quello che desia raccogliere nell’eternità: quindi si getta con perfetto abbandono tra le braccia del Signore, domandandogli una sol cosa, amarlo, amarlo sempre con novello ardore; ed intrepida s’avvia per la strada che se le apre dinanzi, e che dovrà innaffiare di tante lacrime. – Ad esempio di Maria abbiamo noi considerata la vita al lume della fede? Oimè! I primi nostri anni furono di dissipazione, e di oblio del Signore. Ben lungi dal ravvisare la vita come un tempo di prova, destinato alla conquista del cielo, l’abbiamo tenuto qual lungo giorno di festa che tutto scorrere doveva tra i piaceri. Poi, allor che l’età dell’esperienza sottentrò alle illusioni della giovinezza, invece di considerarci quali viaggiatori sviati, e piangere nell’amarezza del cuore il lungo tratto di vita percorso senza Dio, ci siamo ingolfati negli interessi del tempo senza por mente a quelli dell’eternità, senza por mente che ben tosto verrà la morte a gettarci poveri e nudi d’ogni merito ai piedi del tribunale del Giudice eterno! E adesso che cosa risolviamo?….

ESEMPIO.

Fin dal II, secolo della Chiesa, con la propagazione del Vangelo si propagò in Germania, vastissima contrada posta nel centro dell’Europa, il culto di Maria; e già le di lei feste solennizzavansi con grande magnificenza ai tempi di Carlo Magno. Tutti gli imperatori, pochissimi eccettuati, fino al regnante Francesco Giuseppe, si professarono devoti di Maria. S. Stefano la proclamò signora dell’Ungheria; Ottone I pose la Baviera sotto la di Lei protezione; Federico il Vittorioso la Sassonia; Massimiliano II la Boemia; Ferdinando III tutta l’Austria; ed un gran numero di regine assunsero l’augusto nome di Maria. Fra tutti i sovrani però, quelli d’Austria dimostraronsi i più zelanti per la gloria dell’Immacolata Concezione; fin dal 1725 ottennero dalla s. Sede il privilegio al loro clero di recitarne l’ufficio in tutti i sabati, ed in mezzo alle molte statue di bronzo dei suoi imperatori, Vienna lascia vedere sulla piazza principale, la statua della Vergine innalzata da Ferdinando III nel 1629, sul cui piedestallo leggesi: Alla Vergine Madre di Dio concepita senza peccato. Le strade della Boemia, Sassonia, Ungheria, ecc., sono seminate di statue e d’immagini di Maria; numerose le cattedrali a Lei dedicate.

Orazione.

Prostrato ai piedi della vostra culla, o celeste bambina, vi offro l’omaggio della mia adorazione e dell’amor mio; ma deh! voi permettetemi che, da questo istante, unisca la mia vita alla vostra, onde renderla gradita al vostro divin Figlio, e copra la mia nudità col dovizioso tesoro dei vostri incomparabili meriti. Così sia.

OSSEQUIO.

Se avete qualche peccato mortale, andate subito a confessarvene, oppure detestate quelli che commetteste per lo addietro.

GIACULATORIA.

Solve vìncla reis, Profer lumen cæcis.

Il pie’ scioglietemi

Da lacci rei;

E luce fatevi

Degli occhi miei.

348

Concede nos famulos tuos, quæsumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitategaudere; et, gloriosa beatæ Mariæ semper Virginis

intercessione, a præsenti liberari tristitia et æterna perfrui lætitia.

Per Christum Doninum

nostrum. Amen (ex Miss. Rom.).

Indulgentia trìum annorum.

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, oratione quotidie

per integrum mensem devote repetita (S. Paen. Ap.,

i8 mart. 1935).

IV. GIORNO.

Infanzia di Maria.

E il fanciullo cresceva in sapienza, in età, in grazia dinanzi a Dio, e dinanzi agli uomini. Tale fu il Figlio: tale per conseguenza esser dovette la Madre, ricevendo ognora, ed ognora più rendendosi fedele nel corrispondere alla grazia ricevuta. Il corpo di Lei prendeva lente proporzioni, ed in ragione dell’età; la di Lei anima però batteva a passi di gigante la strada della perfezione. Ma qual perfezione non chiedeva da Maria l’eccelso ministero che doveva poi un giorno esserle affidato? E Maria, fedele, obbediente agli impulsi della grazia, docile alla voce del Dio che la custodiva e governava, non pose mai il menomo ostacolo, non mai arrestò il corso della grazia nel proprio cuore; laonde per un progressivo accrescimento di celeste soccorso, pervenne a sì fatto apice di virtù, di meriti e di grazie che vincerà sempre ogni nostro concetto, come ogni nostra espressione. – Ed a me quando mai mancò la grazia, e quando mai le ho io corrisposto? Ah! sì preziosa è la grazia che un’anima, la quale siane in possesso, può ad ogni istante alzare al cielo uno sguardo di speranza, d’amore, e dire a se medesima: Là è la mia patria, là io sono amata, attesa, desiderata: là ho un Padre il cui amore veglia sopra di me, la cui orecchia sta sempre aperta alle mie preghiere, il cui cuore s’intenerisce ad ogni mio sospiro; là infine ho un possente mediatore il quale perora la mia causa presso il Padre suo; una Madre e dei fratelli che mi tendono la mano onde ajutarmi a raggiungere il trono che mi sta presso di loro preparato. Eppure! io che sono sì sensibile agli avversi colpi di fortuna; io che sono inconsolabile nella perdita della sanità, de’ parenti, ho fatto lagrimevole getto d’un bene così prezioso qual è la grazia, e poi non solo non trovo una lacrima a spargere per una perdita sì grande, ma vivo gli anni interi senza darmi pensiero di riacquistarla! O Maria, o Madre mia, pietà, soccorso!

ESEMPIO.

L’Anatolia, la Siria, la Palestina, le quali stavano tanto a cuore agli Apostoli, fin dalla culla del Cristianesimo, e distinguevansi per la loro fede e per la loro divozione verso l’immacolato Cuore della Vergine tutta santa, presentano pur anco oggi giorno non pochi esempi di fedeltà alla vera religione e di pietà verso Maria. Nicomedia, Nicea, Smirne, Efeso, Antiochia, Neocesarea, Damasco, Tiro, Palmira, ecc., ricche di religiose rimembranze, queste celebri città conservano ancora molte immagini, statue, reliquie della Madre di Dio, e rispettosi gli abitanti inchinansi tuttora dinanzi ai venerabili avanzi degli antichi santuari, ove cantavansi altre volte le di Lei grandezze, ed i prodigi da Dio operati in virtù delle di Lei orazioni. Così le antiche città della Palestina: Nazaret. Betlemme, Gerusalemme, Ioppe, Edessa ecc., nomi sì cari al cuore cristiano, e sono e saranno mai sempre l’oggetto d’incessanti pellegrinaggi.

Orazione.

O Madre della grazia, sovvengavi che io sono la debolezza, la fragilità in persona; vegliate voi medesima alla custodia del prezioso tesoro che mi fu dal Signore confidato; proteggetemi, difendetemi, copritemi col manto della vostra materna protezione fino all’estremo mio respiro. Così sia.

OSSEQUIO.

Fate un atto di mortificazione della gola in penitenza delle soddisfazioni illecite date al vostro corpo.

GIACULATORIA.

Munda cor et corpus meum, Sancta Maria.

Questa mia carne

Questo mio cuore

Purgate al fuoco

Del vostro amore.

347

Adiuvet nos, quæsumus Domine, gloriosæ

tuæ Genitricis semperque Virginis Mariae intercessio

veneranda: ut quos perpetuis cumulavit

beneficiis, a cunctis periculis absolutos,

sua faciat pietate concordes: Qui vivis et regnas

in sæcula sæculorum. Amen (ex Miss. Rom.).

Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidiana orationis recitatio i n integrum mensem produhierit

(S. Pæn. Ap., 6 febr. 1934):

V. GIORNO.

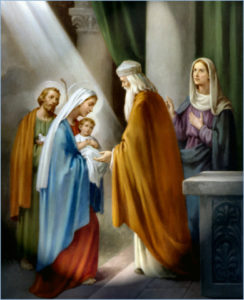

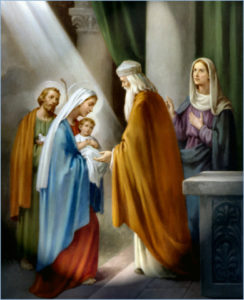

Presentazione di Maria al tempio.

Maria conta appena tre anni di vita, e già la vediamo condotta al tempio da’ suoi pii genitori; vanno essi a trapiantare a pie degli altari del Dio vivente questo giglio abbagliante di purezza e d’innocenza, onde cresca e si spanda all’incontaminata ombra del santuario. Per riguardo a Maria, si è il suo cuore che la guida al tempio; il suo cuore tutto ardente d’amore non è penetrato che da un pensiero, da un desiderio: essere tutto del Signore senza interruzione di tempo, senza divisione d’affetti. Il mondo non conteneva pericolo di sorta per la Vergine Immacolata, e vi avrebbe potuto vivere pura e senza macchia; è vero: Maria tuttavolta vivere doveva vicino a Dio. Fanciulla, il suo posto è il santuario; madre presso la culla del Figlio; poi un giorno presso la croce di Lui; più tardi alla destra di Lui ne’ cieli. – Voleva il Signor che la vita di Maria offrisse un modello a tutte le persone del suo sesso, quale che fosse la posizione in cui sarebbersi trovate; laonde cominciò a darla perfetto esemplare a quelle che avrebbero un giorno eletto la miglior parte, e rinunziato a tutto per non possedere che Lui solo. – Quanto differente è la nostra condotta! Non che imitar Maria nell’offrire a Dio le primizie della nostra vita, crediamo di far gran cosa nel conservargliene i miserabili avanzi. E nulladimeno abbiamo appreso fin dalla nostra infanzia che fummo creati all’unico fine di amare e servire il Signore, e per tal via conseguire la vita eterna. Non sono tutti chiamati come Maria a rinunziare ad ogni terreno affetto o legame, onde consacrarsi a Dio in un chiostro; ma nessuno tuttavia è dispensato dal dovere di tendere alla perfezione propria del suo stato o della sua condizione. L’essenziale, su che trovasi, generalmente parlando, fondata l’eterna nostra salute, si è di corrispondere ai disegni di Dio, vedere di conoscere la propria vocazione, e poi generosamente seguire la divina chiamata.

ESEMPIO.

La Religione Cattolica, abbracciata dalla Svizzera fin dai primi tempi del Cristianesimo, vigorì in tutta la sua purezza fino al secolo XVI, in cui Lutero, Zwinglio e Calvino vi seminarono l’eresia. Presentemente sono misti insieme eretici e cattolici, ed i templi dedicati a Maria, dei quali non pochi sono venerabili per la loro antichità, trovansi seminati, come porti di salute, in mezzo alle popolazioni sedenti nelle tenebre dell’errore. A Unterwald, ove il pellegrino non iscorge sotto a’ suoi piedi se non ispaventevoli precipizi, e sopra il suo capo enormi massi di pietra quasi lanciati in alto, avvi un santuario adorno di graziosi dipinti, rappresentanti gli attributi della SS. Vergine, nel quale si venera da parecchi secoli una celebre statua chiamata Nostra Signora del Passeggero. Qui vengono i Calvinisti medesimi nelle loro afflizioni ad implorare la misericordia di Maria. A Einsiedeln il santuario di Nostra Signora la miracolosa, è sempre affollatissimo di pellegrini d’ogni regione; nel 1859 vi si recò con tutta la sua famiglia Carlo Antonio, principe regnante di Hohenzollern-Sigmaringen. All’abbadia del medesimo villaggio, in una sotterranea cappella, incavata nel vivo masso, si onora l’antica e graziosa immagine della beata Vergine, chiamata Nostra Signora della Pietra, meglio nota però sotto il titolo di Nostra Signora degli Eremiti, rinomatissima per sorprendenti prodigi. – A questo santuario pellegrinarono nel 1858 l’arciduca Luigi d’Austria, fratello dell’attuale imperatore Francesco Giuseppe; e nel 1859 un grandissimo numero di ufficiali francesi ed austriaci. In Ginevra finalmente, metropoli del Calvinismo, Monsig. Marilley vescovo di Losanna, accompagnato da tre altri vescovi e da più di 150 sacerdoti, consacrò una magnifica chiesa dedicata all’Immacolata Concezione.

Orazione.

O Vergine immacolata, la quale con fedeltà sì perfetta corrispondeste ai disegni di Dio, insegnate alla povera anima mia la strada che batter dee per non perdersi; e poi, quale che ella siasi, impetratemi quello spirito di generosità che fa coraggiosamente superare ogni ostacolo, e trovare tutta la sua felicità nell’ adempimento della volontà divina. Così sia.

OSSEQUIO.

Eccitate qualche orazione in onore di Maria.

GIACULATORIA.

Vitam prcesta puram, iter para tutum.

O Madre datemi

Un alma pura:

Del ciel mostratemi

La via sicura.

349

Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes,

refove flebiles, ora prò populo, interveni

prò clero, intercede prò devoto femineo sexu:

sentiant omnes tuum iuvamen, quicumque celebrante

tuam sanctam commemorationem

(ex Breviario Rom.).

Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummododevota orationis recitatio, quotidie peracta, in integrum

mensem producta fuerit (S. Pænit. Ap., 29 maii 1936).

VI. GIORNO

Dimora di Maria nel tempio.

Nascosta nella solitudine del tempio, Maria non ha che un desiderio: glorificare il Signore e ad ogni respiro di sua vita dargli un novello attestato dell’amor suo. Ma per giungere a questo fine non ignora ella non esser d’uopo di fare strepitose azioni, le quali risveglino l’ammirazione degli uomini, severamente eseguire la volontà divina, né esser altra questa volontà divina se non il perfetto adempimento dei doveri annessi allo stato in che ella ci ha posto. Quali sono i doveri dello stato di Maria? Quelli di tutti i fanciulli in generale, e specialmente delle giovani figlie; la preghiera, il lavoro, l’obbedienza, la carità. — Più infiammata d’amore che i serafini l’anima di Maria elevavasi a Dio con prodigiosa rapidità ed agevolezza. — Dall’orazione passava al lavoro; ma la sua intima ed abituale unione con Dio volgeva in una incessante preghiera ogni suo lavoro, ogni sua azione. — Posta sotto l’ubbidienza, un desiderio di chi la guidava, equivaleva per Lei ad un comando; e faceva consistere la propria felicità nel prevenirne eziandio gli ordini ed i desideri, — Educata nel tempio in compagnia di altre fanciulle, Maria copriva col velo di carità le loro imperfezioni, ed alla loro invidia non opponeva che dolcezza ed invitta pazienza. La santità che Dio da noi richiede, consiste nell’adempire esattamente i doveri del nostro stato; ed adempirli con l’unico intento di piacere al Signore e fare la volontà sua. Fuori di qui, non vi ha, non dirò perfezione, ma neanco salute. Sì, intendiamola bene, negligentare i propri doveri sotto pretesto di occuparsi in opere più perfette, la è grossolana illusione; e le opere che noi anteponiamo ai propri doveri, per quantunque sante esser possano in se medesime, non che tornar gradite al Signore, ci costituiscono colpevoli e degni di punizione al divin suo tribunale.

ESEMPIO.

La Russia, impero sì vasto al presente, era ancora un deserto nel iv secolo. S. Ignazio di Costantinopoli vi mandò missionari nell’870. Nel 950 fu solennemente battezzata la principessa Olga col nome di Elena, e tosto per ogni dove edificaronsi templi all’augusta Madre del Salvator del mondo. Valdimiro I nel 992 nella città da lui edificata, ed alla quale impose il proprio nome, eresse un sontuoso tempio, in cui collocò un’immagine di Maria, inviatagli da Nicolao patriarca di Costantinopoli, divenuta poi rinomatissima pei prodigi che operava. Si è alla vista di quest’immagine che Pietro il Grande pose fine alla strage degli Strelitz nel 1698. Separandosi con la scisma dalla Chiesa romana i Russi non abbandonarono già il culto di Maria. Dedicata all’Assunzione di Maria è la più bella chiesa di Mosca, la cattedrale; se ne porta processionalmente l’immagine sotto un magnifico baldacchino, ed eziandio nella casa degli infermi a loro consolazione e sollievo. Ad una porta del Kremlin è sovrapposta una prodigiosa immagine della B. Vergine guardata da due sentinelle a capo scoperto. Dinanzi a questa profondamente inchinossi Napoleone I nel 1812. – Fino alla superstizione spingono il culto di Maria i Russi. Si è per tale motivo che Mosca è considerata come una città santa, ed in essa fannosi incoronare gli imperatori.

Orazione.

O Maria, perfetto esemplare di tutte le età, di tutte le posizioni in cui possono trovarsi le persone del vostro sesso, ottenetemi la grazia che, a vostro esempio, io doni un principio di vita a tutte le mie azioni per mezzo di un’intima ed abituale unione con Dio, onde possa, all’uscir dal tempo, ricevere nell’eternità il guiderdone promesso a chi è fedele nelle piccole cose. Così sia.

OSSEQUIO.

Nelle tentazioni prendete in mano la corona e baciatela. Disgustar Maria mentre baciate il suo rosario, nol farete per fermo.

GIACULATORIA.

A Peccato mortali lìbera me, Domina.

Lungi tenete

Da questo seno

Dell’atra colpa

Il rio veleno.

351

O Mater pietatis et misericordiæ, beatissima

Virgo Maria, ego miser et indignus peccator ad

te coniugio toto corde et affectu; et precor pietatem

tuam ut, sicut dulcissimo Filio tuo in

Cruce pendenti adstitisti, ita et mihi misero

peccatori et fidelibus omnibus sacrosanctum Filii

tui Corpus sumentibus clementer adsistere

digneris, ut tua gratia adiuti, digne ac fructuose

illud sumere valeamus. Per eumdem Christum

Dominum nostrum. Amen.

Fidelibus supra relatam o rationem ante Communionem recitantibus conceditur: Indulgentia trium annorum; Indulgentia plenaria, si quotidie per integrum mensemidem præstiterint et præterea sacramentalem confessionem, alicuius ecclesiæ vel publici oratorii visitationem

et ad mentem Summi Pontificis preces addiderint (S. Pænit.

Ap., 25 maii 1941)

VII. GIORNO.

Voto di Verginità.

Separata ed ignorata dal mondo cresceva Maria in età, in santità, in grazia all’ombra del santuario. Sempre volta dalla parte del cielo, la sua anima pura ed immacolata consumavasi già tra i casti ardori del divino amore, né altra felicità conosceva od altra gloria che la felicità e la gloria d’essere tutta di Dio. Una bocca divina non ancora aveva proclamato l’eccellenza della purità, e Maria già l’ha indovinata col suo cuore, il quale comprende ed ama tutto che è puro e santo. Gelosa quindi di riserbare per Dio solo tutti gli affetti del suo cuore, a Lui si consacra col voto di verginità. Quest’atto eroico, divenuto in seguito l’irresistibile calamita delle anime generose presuppone una prodigiosa virtù, in Maria. Difatto viva più che mai era in que’ giorni tra la nazione l’attesa del Messia; non ignoravasi che nascer doveva dalla prosapia di David; Maria erane un rampollo: qual donna avrebbe rinunziato alla seducente speranza di divenire madre dell’Aspettato dalle genti?… Maria fu più che donna; con questo voto si rese superiore agli Angeli stessi. O Vergine Immacolata! non sarà sterile tanta virtù; a te, a te sola sta riserbata la gloria che fuggi; diverrai madre del Figlio di Dio. Beate le anime dal cuor puro, esse vedranno Dio. Vedranno Dio per l’affettuosa conoscenza che egli loro comunica delle sue grandezze, delle infinite sue perfezioni, delle sue misericordie, dell’amor suo: vedranno Dio per l’attitudine ad abbracciare tutto che a Lui si riferisce, per la facilità a comprendere i misteriosi rapporti che esistono tra il Creatore e la povera creatura. Si Dio rivelasi al cuor puro, gli si manifesta, lo tratta con la dolce ed intima famigliarità di amico ad amico. Ma non obliamo che questo fiore del cielo non agevolmente si acclimata sulla nostra terra: onde conservisi, è d’uopo circondarlo di precauzioni, di sollecitudini assidue; che estrema è la sua delicatezza, e ben poca cosa è sufficiente a cagionargli la morte.

ESEMPIO.

Il Portogallo non ha solamente comune con la Spagna il territorio, ma i costumi eziandio e gli affetti religiosi, il rispetto e la divozione verso l’Immacolato Cuore di Maria. Sì profonde radici aveva piantato la religione cristiana fra questo popolo che, per molti secoli fu l’unica religione permessa: ragione per cui il sommo Pontefice Benedetto XIV concesse ai re di Portogallo l’ereditario titolo di Fedelissimo. – La divozione alla beata Vergine vigorisce tuttora, sebbene la fede abbia rimesso non poco di sua vivezza, e rari sono i Portoghesi i quali non portino lo scapolare di Maria, od una qualsiasi di Lei immagine, purché tuttavolta abbia toccato alcuna di quelle che sono riputate prodigiose. Onorasi a Cieca un’immagine denominata la B. Vergine degli sgozzati, perché, dicesi, molte persone strangolate nella guerra di Alfonso II nel 1253, portate dinanzi a quest’immagine, istantaneamente risuscitarono. – Un’altra è venerata a Villa-Viciosa, sotto il titolo di Nostra Signora della Stella; ed una terza presso Lisbona da parecchi secoli rinomatissima, appellata Nostra Signora dei lumi, presentemente visitata da innumerevoli pellegrini portoghesi e spagnoli.

Orazione.

O Vergine Immacolata, chiamata con tanta ragione da santa Chiesa, Madre senza macchia, giglio splendido di purezza e d’innocenza, pregate per me sì fragile, sì contaminato da innumerevoli colpe. Sovvengavi che vostro figlio io sono; deh! accorrete in mio soccorso nell’ora della tentazione, e della mia morte. Così sia.

OSSEQUIO.

Prostratevi dinanzi ad un immagine di Maria e pregatela a tener lontano da voi i divini castighi.

GIACULATORIA

Mater Dei, ora pro me.

Voi che di Dio

La Madre siete

Potenti suppliche

Per me porgete.

339

Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse

auditum a sæculo, quemquam ad tua recurrentem

praæsidia, tua implorantem auxilia, tua petentem

suffragia esse derelictum. Ego tali animatus

confidentia ad te, Virgo Virginum, Mater,

curro; ad te venio; coram te gemens peccator

assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere,

sed audi propitia et exaudi. Amen.

Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, quotidianaorationis recitatione i n integrum mensem producta (S. C.

Indulg., 11 dec. 1846; S. Pæn. Ap., 8 sept. 1935).

VIII. GIORNO.

Annunciazione.

Da qualche tempo Maria, per obbedire ai ministri di Dio, era uscita dal santuario, ed unitasi in matrimonio con l’artigiano Giuseppe. Ma questo sposo, puro e vergine anch’esso, non doveva essere che il custode, il protettore della verginità di Maria. Intanto suona l’ora della nostra redenzione; l’arcangelo Gabriele, ad un cenno dell’Eterno, scende dal cielo, viene a gettarsi ai piedi di Maria, e le dice: Io vi saluto, o piena di grazia; il Signore è con voi. Queste sublimi parole: Piena di grazia, atterriscono l’umiltà di Maria: ah! se Ella inquietasi per un sì rispettoso saluto, qual effetto produrrà in lei la parola del celeste messaggero con cui le domanda il consenso di divenir madre del suo Dio?- Son vergine, risponde la timida fanciulla, e vergine io vo’ rimanere. Ma al sentire che il prodigio dell’amore e della misericordia di Dio sarà in Lei l’opera dello Spirito Creatore, abbassa il capo ed esclama: Io sono l’ancella, del Signore, in me si compisca la di Lui volontà. Sì, niente meno richìedevasi che un abisso di umiltà e di delicatezza per contenere l’abisso dell’amore e dell’annientamento di quell’immensa maestà che non può essere contenuta da cosa alcuna. – Perché mai siamo noi sempre umili unicamente in parole, ed in pratica non mai! Ah! si è perché non conosciamo noi medesimi; che anzi paventiamo lo studio del nostro cuore, perché questo studio,- persuadendoci della nostra debolezza, della grandezza della nostra miseria, c’insegnerebbe ad un tempo l’umiltà; essendo impossibile conoscerci quali siamo in realtà, e conservare qualche stima per noi medesimi. – Oimè! noi siamo un nulla; abbandonati alle proprie nostre miserie, siamo impotenti a tutto; sprovvisti della grazia siamo inabili ad ogni bene, abilissimi ad offender Dio con i più deplorabili disordini, e nulla possediamo che non sia un dono della liberalità del Signore. Laonde chi non è umile commette un furto a Dio, e la più schifosa delle ingiustizie.

ESEMPIO.

La Russia divide presentemente con la Turchia il possesso dell’Armenia, vasta contrada dell’Asia occidentale che abbracciò il culto di Maria col Vangelo fin dal primo secolo della Chiesa. Nella città di Van, la più antica di tutta l’Armenia, si ravvisano ancora i venerabili avanzi d’ un celebre santuario di Maria, erettovi, dicesi, dall’apostolo s. Bartolomeo, quando vi predicò il Dio crocifìsso per la salvezza degli uomini. C’insegna una costante tradizione che veneravasi fin d’allora una prodigiosa immagine della Madre di Dio, affidata dallo stesso Apostolo alle sollecite cure di sante donne. Trovasi nell’Armenia un buon numero di antiche chiese, parecchie delle quali dedicate a Maria, che partironsi tra di loro i Greci uniti, i Greci scismatici ed i Musulmani. Generalmente parlando, fassi ognor più ardente adesso la divozione degli Armeni all’immacolato Cuore di Maria.

Orazione.

O Maria, Vergine purissima, la quale foste la più elevata delle creature, appunto perché foste la più umile, volgete uno sguardo di misericordia sopra di me così pieno di amor proprio, e fate che modellando il mio cuore sul vostro, il quale è parlante immagine di quello di Gesù, possa un giorno conseguir la mercede promessa ai dolci ed umili di cuore. Così sia.

OSSEQUIO

Baciate tre volte la terra, ripetendo a voi medesimo queste parole: Quid superbis terra, et cinis?

GIACULATORIA.

Tu nos ab hoste protege, et mortis hora suscipe.

Nell’ultima ora

Della mia vita

Imploro, o Madre,

La vostra aita.

293

Dignare me laudare te, Virgo sacrata;

Da mihi virtutem contra hostes tuos.

(ex Brev. Rom.).

Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suet is conditionibus, si quotidianainvocationis recitat io in integrum mensem producta fuerit.

(S. C. Indulg., 5 apr. 1786; S. Paen. Ap., 28 mari. 1933).

IX. GIORNO.

La Maternità divina.

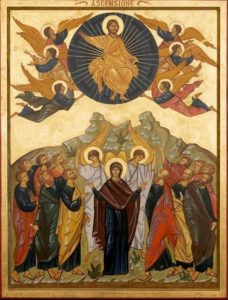

Erudita nelle sacre scritture, non ignorava Maria quanto caro le sarebbe costato il titolo di Madre di Dio; e che il suo Figlio avrebbe dovuto comprare a prezzo di sangue il nome di Salvatore, e quindi Ella parimenti pagare con lacrime, e lacrime ben amare il nome di Madre. Che farà Maria dinanzi a sì dolorosa prospettiva? Rassicuriamoci: il Signore ha parlato, e l’umile Vergine non sa che obbedire. Si è quindi col sentimento di profonda umiltà, e perfetta sommissione a ciò che tutto chiederà il Signore da Lei e dal suo divin Figlio, che esclama: Io sono l’ancella del Signore, in me si compisca la volontà di Lui. Chiniamo il capo dinanzi a queste parole le quali ci dipingono al naturale il Cuore della nostra Madre del cielo, l’abisso della sua umiltà, l’estensione della sua rassegnazione. Io sono l’ancella di Dio; qui accetta per sé la gloria della maternità divina, e poi più tardi accetterà per sé, per suo figlio le miserie di Betlemme, l’oscurità d’una vita laboriosa, e più tardi ancora gli strazi del Calvario. Ottenuto questo consenso da Maria, il Signore fecondò il seno verginale di Lei con l’onnipotente sua virtù, ed essa divenne vera Madre del Figlio di Dio. Non invidiamo a tanta fortuna di Maria; che per mezzo della comunione siamo noi eziandio chiamati a dividerla con Lei. La comunione ci unisce non solamente alla divinità ma all’umanità ancora dell’adorabile Salvatore; a quel sangue prezioso che pagò sul Golgota il riscatto dell’anima nostra; a quel sacro Cuore che dimostrossi così misericordioso, così sensibile alle nostre miserie. Tale unione con chi mai la contrae Iddio per mezzo della comunione? Con l’uomo: con l’uomo, essere d’un giorno, chiamato dal nulla alla vita dalla di Lui potenza; essere mortale che oggi esiste e domani non è più contato nel novero dei viventi. Approssimiamoci pertanto alla mensa degli Angeli con fede viva, con umiltà profonda, con ardente carità, con purezza di coscienza ed allora diverrà per noi il preludio dell’eterna nostra comunione nel cielo.

ESEMPIO.

Il regno d’ Inghilterra fu convertito al Vangelo nel 590 da s. Agostino, consacrato in seguito primo arcivescovo di Cantorbery. In brevissimo tempo elevaronsi per ogni dove sontuosissime chiese dedicate a D. O. M. sotto l’invocazione di Maria, e non piccol numero di monasteri e di abbadie in di Lei onore, tra cui primeggiano quelle di Glastembury, di Abingdon, di Ramsy, di York, di Westminster. Sorse eziandio un gran numero di cattedrali consacrate alla Regina degli Angeli; per la costruzione di quella di Salisbury impiegaronsi 39 anni, e ne conta poche pari in magnificenza. Una passione, oimè! non frenata nei suoi inizi, bastò a svellere dal corpo della Chiesa questo regno, chiamato per antonomasia, la terra dei Santi; la cupidigia distrusse i monasteri, l’empietà chiuse i templi, e la barbarie trucidò vescovi, sacerdoti, monaci, vergini… Siffatte conseguenze seco si trasse la brutta passione! Povera Inghilterra! In tuo favore non altro abbiamo che lacrime e voti; ma in tuo prò congiungono le loro preghiere alle nostre ed a quelle di Maria, gli Agostini, gli Anselmi, i Tommasi, gli Edoardi, gli Edmondi, e ben già se ne ravvisano i salutari effetti. Noi vediamo quel governo farsi di giorno in giorno meno ostile al cattolicismo: già si contano 926 chiese cattoliche; un cardinale creato nel 1840, 18 tra arcivescovi e vescovi, 1217 sacerdoti esercitano liberamente le loro funzioni. Un gran numero di scuole, di seminarii, di ospizi, di ospedali, la più parte affidati alla tutela di Maria, danno le più care speranze di un prossimo ritorno al seno di santa Chiesa di tutto il regno.

Orazione.

O Maria, primo tabernacolo del Verbo fatto carne, la quale riceveste con tanto amore nel santo vostro seno questo Dio annichilato, ottenetemi le disposizioni necessarie, onde fervorose sempre e meritorie siano le mie comunioni in vita, e sopra ogni altra fervorosa e santa quella che precederà la mia morte. Così sia.

OSSEQUIO.

Nel mettervi a letto figuratevi d’essere al divin tribunale, ed ascoltate ciò che vi dice la coscienza.

GIACULATORIA.

In Die judicìi libera me, Domina.

Nel giorno estremo

Giorno di pianto,

Madre copritemi

Col vostro manto.

-295-

Virgo ante partum, ora prò nobis.

Ave Maria.

Virgo in partu, ora prò nobis.

Ave Maria.

Virgo post partum, ora prò nobis.

Ave Maria.

Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, invocationibus quotidie per integrum mensem iteratis (S. C . Indulg.,

20 maii 1893; S. Pæn. Ap., 12 oct. 1934).

X. GIORNO.

Visitazione.

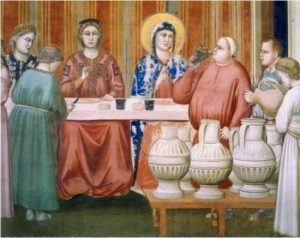

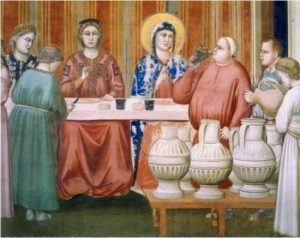

Il bambino che vive nelle castissime viscere di Maria venne a portare sulla terra il sacro fuoco della carità; il suo cuore ne è la sorgente, e già lo accese nel cuore di sua Madre. Al contatto del cuore di Gesù, il cuor di Maria diviene fornace divampante di amore e di carità: questo fuoco è attivissimo epperciò la stimola, la spinge a comunicarlo ad altri cuori. Quindi alla primiera notizia che la situazione d’Elisabetta domanda le sue cure, Maria esce dalla cara sua solitudine di Nazaret, s’avvia verso le montagne della Giudea, e va a costituirsi ancella di colei alla quale ella medesima è immensamente superiore. Ma lo spirito di Maria non conosce quelle idee di preminenza, di dignità, d’autorità, e va dicendo, di che il mondo si pasce con tanta sicurezza; eh! no: più la è grande, e più è umile; né altro ravvisa in Elisabetta che una sua parente la cui avanzata età e gravidanza merita le sue attenzioni. — La carità comunica i tesori del cielo: ovunque passa, Maria semina benedizioni: alle sue parole Giovanni è santificato, Elisabetta profetizza, la casa del Levita esulta di gioia, e Maria prende parte sincera alla felicità di che è cagione. Per poco che si esaminino le parole dell’adorabile Salvatore intorno alla virtù della carità, di leggieri si scorge che questa virtù la vince sopra ogni altra agli occhi di Lui, ed è come la respirazione, la vita del suo divin cuore tutto ardente d’amore verso Dio, e degli uomini. E qual amore? ah! Betlemme, il Calvario, il tabernacolo altamente ci predicano che sì fatto amore non si contentò di parole: operò, sofferse, sacrificossi in pro nostro. Laonde non illudiamo noi medesimi; la carità che Dio esige da noi verso il prossimo esser dee una carità non teorica ma pratica, perciò disse; Tutto che FARETE al minimo dei vostri fratelli, lo considererò come fatto a me stesso.

ESEMPIO.

Fin dal IV secolo noi vediamo s. Adalberto vescovo di Gnesne, comporre inni a Maria per l’armata polacca, la quale combatteva ne’ paesi ancora infedeli della Pomerania e della Prussia. Uno di questi, le cui iniziali erano: Boga Botsica (Madre di Dio), fu per molti secoli il loro cantico guerriero. I Poloni ascrissero mai sempre a loro precipuo onore l’essere detti i figli della Chiesa Cattolica Romana, ed i servi fedelissimi della Madre di Dio, da essi chiamata la Regina del cielo e della Polonia, od eziandio semplicemente la Regina della Polonia. Ad avere un’idea caratteristica della venerazione che questo sventuratissimo regno sentiva per Maria, parmi sufficiente questo fatto. Per legge di stato era formalmente vietato l’imporre a chi che sia il nome di Maria, onde col rendersene familiare il nome, non si venisse a scemar di rispetto verso di Lei; e questa proibizione fu spinta a tal segno che Ladislao IV, impalmandosi a Maria Luigia di Nevers, nel contratto nuziale appose la clausola che la novella regina abbandonerebbe il nome di Maria, perché forse non l’avrebbero i polacchi tollerato. Indarno tentarono per lo addietro la riforma ed il sinodo russo di schiantare questo culto da quella infelice nazione; ma pur troppo! da tre anni sì feroce è la persecuzione mossale dai luogotenenti dello Czar Alessandro, sotto politici pretesti, che quasi quasi presentemente (1867) non rimane più vestigia né di polacchi, né di culto cattolico. Il cielo solo può ancora rimediare a tanto sterminio; preghiamo e speriamo!

Orazione.

O Maria, consolatrice degli afflitti, ispirate al mio cuore un grammo di quella carità che rese l’immacolato vostro Cuore così sensibile alle nostre miserie. Deh! fate che a vostro esempio, io sia pieno di misericordia, d’indulgenza, di compassione pe’ miei fratelli, e specialmente per quelli che mi offendono, o da cui ricevo qualche torto, onde conseguir possa il premio promesso alla carità. Così sia.

OSSEQUIO.

Stando in Chiesa, dite: Se io dovessi star qui in ginocchio per tutta l’eternità, oh! che disperazione. E nell’inferno! e nell’inferno!

GIACULATORIA.

A pœnis inferni libera me, Domina.

Dal cupo, orribile

Eterno esilio

Madre salvatemi

Son vostro figlio.

XI. GIORNO.

Il Magnificat.

Continuiamo ad ammirare i prodigi di che è feconda la visita di Maria ad Elisabetta. — La Vergine immacolata ascolta le lodi che le sono prodigate dalla cugina ad ispirazione di Dio; non le rifiuta queste lodi, che la vera umiltà come ama la verità così odia e detesta la menzogna. Ma il suo cuor verginale, non che ripiegarsi sopra se medesimo onde compiacersi od invanirsi della propria eccellenza, non pone mente se non ai benefizi del Signore, e trovasi talmente ricolmo da sentimenti di gratitudine e d’amore verso di Lui che, impotente a contenerli dentro se medesimo, simile a vaso troppo pieno, apresi un’uscita, e lega ai secoli avvenire il più soave cantico che vanti la novella alleanza, qual perenne monumento della sua umiltà, riconoscenza ed amore. — L’anima mia glorifica il Signore, ed il mio spirito è rapito di gioia in Dio mio Salvatore, perché guardò l’umiltà della sua ancella; ed ecco che tutte le generazioni mi diranno beata ecc. – E questo inno di paradiso è cantato da Maria a nome di tutti i beneficati dal Signore, di tutti i redenti del Calvario. Ad esempio di Maria, siamo noi riconoscenti ai benefici di Dio? La ricordanza della liberalità di questo Dio, il quale è per noi il Padre più tenero ed il benefattore più generoso, accende per avventura ne’ nostri cuori un profondo sentimento di gratitudine e d’amore? Oimè! l’abitudine di ricevere i benefici dal nostro Dio ci rese insensibili, e ce ne serviamo senza neanco benedire alla mano che sopra di noi li sparge; non ne conosciamo il prezzo se non allorché ne siamo privi; e le nostre labbra che apronsi così spesse fiate onde implorare novelli favori, ignorano poi la via d’aprirsi allorché è d’uopo renderne grazie a Colui dal quale scende ogni dono perfetto. Oh! Perché mai non arrossiamo di comparir ingrati verso Dio, noi i quali arrossiamo di comparir ingrati verso gli uomini?

ESEMPIO.

Sebbene fin dal II secolo, e poi nuovamente nel VI fosse predicato il Vangelo nella Baviera da s. Roberto, possiam dire tuttavolta che la Religione Cattolica, col culto della Madre di Dio, non divenne la religione dominante che nel 755, in cui s. Bonifazio vescovo di Metz e di Magonza fondò l’arcivescovado di Eichstadt. Ottone I pose tutti i suoi stati sotto il patrocinio di Maria. Alla metà del secolo XVIII noveravansi nella Baviera 315 case religiose, tutte dedicate al culto della B. Vergine, e la più parte occupate nell’educazione della gioventù. Ad Alten-Oelting è venerata una prodigiosa statua, celebre per innumerevoli pellegrinaggi che vi si fanno. Frequentatissima da ogni ceto di persone è l’immagine della B. Vergine al monastero della Visitazione in Oggersheim. La festa della Natività solennizzata nella chiesa della santa Casa di Loreto, vi radunò nel 1845, oltre a dodici mila fedeli, di cui otto mila accostaronsi ai Sacramenti, A Munich, in una cappella attigua al convento de’ Cappuccini, si scorge la più gran venerazione a Maria V. Addolorata. La cattedrale di Passau, dedicata alla Annunziazione di Maria, vi trae ogni anno un considerevole numero di pellegrini, e Maria Annunziata li rinvia consolati, paghi nei loro voti.

Orazione.

O Maria, perfetto modello di gratitudine, non permettete che la sconoscenza agghiacci il mio cuore; ma prestatemi il vostro per benedire al Signore di tutti i beni spirituali e temporali a me prodigati, onde la mia vita divenga un continuo ringraziamento, e quest’inno di benedizione, di laude cominciato nel tempo, possa continuarlo perennemente nell’eternità. Così sia.

OSSEQUIO.

Risolvetevi ad una pratica di divozione a Maria da farsi ogni giorno affinché vi liberi dall’inferno.

GIACULATORIA.

Gratias tibi, Virgo, quia non ardeo.

Se tra le eterne

Fiamme non sono,

Vergine eccelsa

Fu vostro dono.

320

Magnificat anima mea Dominum: Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce

enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum

nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies

timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente

cordis sui.

Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles inanes. Esurientes implevit bonis: et dìvites dimisit inanes.

Suscepit Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiæ

suæ. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham

et semini eius in sæcula.

(Luc., I , 46).

Indulgentia trium annorum.

Indulgentia quinque annorum, si canticum in festo Visitationis B. M. V. vel quolibet anni sabbato recitatum fuerit.

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, cantico quotidie

per integrum mensem pie recitato (S. C. Indulg.

20 sept. 1879 et 22 febr. 1888; S. Pæn. Ap., 18 febr.

1936 et 12 apr. 1940).

XII. GIORNO.

Ritorno di Maria in Nazaret.

Come tutti gli sventurati figli di Adamo, e più di tutti Maria doveva essere provata al crogiuolo della tribolazione; conciossiachè predestinata dal Signore ad immensa gloria esser doveva predestinata eziandio ad immensi dolori. Non ci rivela l’Evangelo se Maria fosse ancora presso la cognata al tempo della nascita del santo precursore; certa cosa è tuttavolta che fu mai sempre guidata dal Santo Spirito in ogni sua operazione. Rientrata nell’oscurità di Nazaret, per le necessarie domestiche relazioni s’avvede il casto suo sposo della gravidanza di lei. Quale sconforto per Giuseppe! Che pensa? a che si risolve? Reputeralla colpevole? Oh! no; troppo santa è Maria, e troppa venerazione ispira…. eppure non si può ignorare che Ella è divenuta madre. — Sospende adunque ogni giudizio, ed appigliasi al partito di celatamente allontanarsi da lei; preferendo in sì fatta guisa esporsi al biasimo ed al disprezzo che ne saranno la conseguenza, piuttostochè diffamare la Vergine Immacolata con l’accusarla d’infedeltà al cospetto di tutta la nazione. Maria legge sul volto dello sposo tanta tristezza: con una sola parola potrebbe ridonargli la pace; ma questa parola formerebbe la sua gloria, e l’umile Maria non la pronunzia. – Se il silenzio di Maria è il modello delle anime bersagliate dai falsi giudizi e dalla calunnia, la moderazione di Giuseppe in sì delicato frangente è la condanna delle anime corrive nei giudizi temerari. Non giudicate, e non sarete giudicati: chi pronunziò questo comando e questa promessa si è quel Giudice sovrano ed infinitamente giusto cui avremo un giorno a rendere ragione dal più grave delitto al più intimo palpito del cuore. E noi non ignoriamo neanco che il Vangelo è l’unico codice che verrà da Lui consultato onde profferire inappellabile sentenza; e che allora la misericordia cederà il luogo alla giustizia. Or bene; fu per avventura così santa la nostra vita che nulla ci resti a temere da un giudizio il cui pensiero incuteva terrore ai più gran santi?…

ESEMPIO.

La Lapponia dividesi in russa e svedese. Cristiani sono i Lapponi, ma la lor religione trovasi in generale, sfigurata da assurdissime superstizioni. Le sole religiose idee rette da essi conservate, riguardano il mistero dell’Incarnazione, ed il culto della Santa Vergine, epperciò professano un esemplare rispetto alla croce di Gesù ed alle immagini di Maria. Incerta è l’epoca della loro conversione al cristianesimo. I più accreditati autori la fissano circa l’842, tempo in cui l’apostolo del Settentrione, s. Anscario, evangelizzò la Lapponia, l’Islanda e la Groenlandia. – Un celebre tempio dedicato a Maria, fu eretto nel 1030 a Wardenhuns.

Orazione.

Oimè! colpevole e pieno di miserie, o tenera Madre mia, giudico i miei fratelli con una severità che dovrei riservare per me solo, e riservo per me un’indulgenza che dovrei unicamente usare verso i miei fratelli. Deh! Insegnatemi a conoscere me stesso affinché vivendo nell’umiltà, eserciti la sincera carità. Così sia.

OSSEQUIO.

Fate una visita a Maria onde per voi ringrazi il divin Figlio dei benefici che vi ha fatto, e vi perdoni l’ingratitudine vostra.

GIACULATORIA.

Vita, dulcedo, spes nostra, salve.

Vita dolcissima,

Speranza mia

Salve purissima

Vergin Maria.

-276-

Christe, qui Mariæ et Ioseph

subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus

consecrasti: fac nos, utriusque ausilio,

Familiae sanctae tuæ exemplis instrui et consortium

consequi sempiternum: Qui vivis et

regnas in sæcula sæculorum. Amen (ex Missali Rom.).

Indulgentia quinque annorum.

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo

orationis recitatio, quotidie devote peracta, in integrum

mens’em producta fuerit (S. Pæn. Ap., 3 sept. 1936).

XIII. GIORNO.

Viaggio a Betlemme.

Era scritto che il Messia doveva nascere a Betlemme. Nascosta nell’umile sua dimora Maria attendeva con profonda pace quel giorno benedetto tanto sospirato dai patriarchi e dai profeti, quando sente da Giuseppe essere necessario recarsi seco lui a Betlemme pel censimento prescritto dall’imperatore romano, essendo ambedue della famiglia di David. In tal guisa il Signore fa servire all’esecuzione de’ disegni suoi la politica ed i capricci degli uomini. Ecco Maria portata da umile cavalcatura, guidata dal santo suo sposo, dirigersi alla volta della città reale. Arrivata alle porte di Betlemme, fa sosta la povera carovana, e Giuseppe s’inoltra a cercar un asilo; ma tutti gli alberghi sono ingombri d’illustri viaggiatori, di doviziose famiglie…, non v’ha ricetto pel povero artigiano. Ei ritorna a Maria e le annunzia l’amaro disinganno; e Maria abbassa il capo e adorando la volontà di Dio, risponde: Fiat. – Una donna commossa a tal vista, loro addita una grotta deserta non lungi dalla città in mezzo alla campagna. O Figlia di David, o Madre dell’Altissimo, ecco la vostra reggia! Vi entra Maria, e volgendo intorno intorno lo sguardo sopra le umide e povere pareti, ripete una seconda volta Fiat. – La povertà preparò la culla al Dio fatto carne, lo accolse al suo ingresso nel mondo, lo seguì sulla terra d’esilio, con Lui fe’ ritorno dall’Egitto in Nazaret, ormeggiò tutti i suoi passi nella privata e pubblica sua vita; Ella ancora lo accompagnò al Calvario, seco Lui ascese il sanguinoso trono della croce; Ella infine gli preparò l’ultimo suo letto. Dopo sì fatti esempi oh! come consolanti, come belle sulle labbra dell’Uomo-Dio risuonano quelle parole che beatificano la povertà, e la fanno sedere sul trono della felicità e della gloria: Beati i poveri di spirito, ché ad essi appartiene il regno de’ cieli. Tutti i santi ottimamente compresero la morale del divino Maestro, e ne fecero lo studio e la pratica di tutta la loro vita; e noi l’abbiamo in orrore, e diciamo col fatto: Beati i ricchi, e pretendiamo salvarci!..

ESEMPIO.

Il culto a Maria venne introdotto in Italia col Vangelo fin dal primo secolo della Chiesa, e rapidissima ne fu la propagazione, malgrado le persecuzioni degli imperatori pagani, e le irruzioni de’ barbari, nemici non meno accaniti della Cattolica Religione, e sempre puro si mantenne come s’addice alla contrada, nel cui centro ha sede il Vicario dell’Uomo-Dio. Impossibile riesce il far menzione dei mille luoghi ove si venerano prodigiose immagini di Maria. Roma sola conta oltre a cinquanta chiese a lei dedicate, e quattordici Napoli. Se questa adesso sì sventurata nazione, può andar superba per l’amore di preferenza dimostratole dal Signore nel costituirla il centro della cattolicità, non può forse andar parimente superba per l’amore di preferenza dimostratole da Maria che in essa volle prodigiosamente trasferita la casa di Nazaret, santificata dalla sua presenza, e da quella del Salvator del mondo? – Onorasi a Torino la B. Vergine della Consolata, a Pisa la Madonna della Spina, a Firenze la Madonna del Popolo, a Mantova la Madonna delle Grazie, a Capotena quella del Rosario, a Carlo-Forte quella della Concezione, a Spoleto quella del Carmine, senza parlare di quasi innumerevoli santuari posti sulla vetta o tra le gole delle più dirupate montagne. Il Tirolo, la Stiria, hanno le case e le vie adorne tutte dell’immagine di Maria.

Orazione.

O Maria, la quale foste veramente povera di spirito e di cuore, ottenetemi stima ed amore alla povertà; fate che, a vostro esempio, io cerchi innanzi tutto il regno di Dio e la sua giustizia, convinto che si avvererà in tal guisa la promessa del vostro divin Figlio, e che tutto il resto mi sarà donato per soprassello. Così sia.

OSSEQUIO.

Ovunque vi troviate, esercitate una particolare modestia in riparazione degli scandali dati al vostro prossimo.

GIACULATORIA.

A delictis meìs munda me, et ab alienis parce servo tuo.

Vorrei perdono

De’ falli miei

De’ falli altrui

Perdon vorrei.

308

Recordare, Virgo Mater Dei, dum steteris in

conspectu Domini, ut loquaris prò nobis bona,

et ut avertat indignationem suam a nobis (ex

Missali Rom.).

Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, si quotidie perintegrum mensem invocatio pie recitata fuerit (S. Pæn.

Ap., 22 nov. 1934).

XIV. GIORNO.

Maria al presepio.

Entrata nell’umile tugurio obliò ben tosto la Vergine Immacolata e le fatiche del viaggio e la durezza dei betleemiti, e la terra e tutte le cose della terra, per non occuparsi che del Dio il quale faceale presentire imminente il suo ingresso nel mondo per mezzo d’estasi d’amore sconosciute ai serafini stessi. Ed è frammezzo a quest’estasi di paradiso, che il Dio Bambino uscì dal seno verginale di Maria senza danno alcuno all’integrità di Lei, come il raggio del sole attraversa limpido cristallo senza alterarne benché menomamente la purezza. Il primo vagito dell’adorabile bambino fe’ rientrare in se medesima la Vergine Madre: tremante d’emozione e di gioia contemplò Maria con religioso spavento per qualche istante il Verbo fatto carne: poi prendendolo tra le braccia, lo serrò contro il cuore, lo bagnò di lacrime, adorollo come suo Dio, baciollo come suo figlio. – Oh! chi ci dirà i sentimenti del cuor di Maria in quell’ora avventurata, allorché l’amor di Dio e l’amor materno formarono nel suo cuore un solo amore, e l’inondarono di castissime voluttà? Chi varrà a dipingerci i trasporti d’amore che fece nascere nel cuor di Maria la prima occhiata di Gesù, il primo vagito di Gesù, la prima lacrima di Gesù? Ah! non è dato alla debolezza nostra lo scandagliare questo abisso. Contemplare, adorare Gesù tra le braccia della Vergine-Madre, quale ventura! Ma non possiamo forse visitare Gesù, adorarlo in annichilamenti più profondi ancora, gli annichilamenti dell’Eucaristia? È forse meno amabile nel tabernacolo che nel presepio? meno prodigo di sue grazie? – Il tabernacolo! ah! ecco il centro della luce ove illuminaronsi le intelligenze più prodigiose; la fornace ove si accesero i cuori i più ardenti, la scuola ove si apprese la virtù dei sacrifici i più eroici, la sorgente di acqua viva a cui si attinsero le consolazioni più pure. Eppure per quanti cristiani il Dio del tabernacolo, come il Dio del presepio, è un Dio straniero, un Dio sconosciuto! Ci troviamo noi forse nel novero di questi sconoscenti ed infelici cristiani?….

ESEMPIO.

Antico quanto il Cristianesimo, è nella Corsica il culto della SS. Tergine; vi predicarono l’Apostolo s. Paolo ed i discepoli di san Pietro. La più parte delle cattedrali di quest’isola ricordano un mistero della vita di Maria; l’Assunzione quella di Nebbio, edificata nel VII secolo, e quella di Mariana; l’Annunziazione quella di Corte, e tutti gli altri misteri le numerosissime cappelle di che trovansi seminati i dintorni di Bastia, la cui cattedrale si appella Maria- la- Santa. Fioriscono le associazioni del Rosario, dell’Annunziazione, della Natività, ecc.; quasi tutte le feste di Maria vi sono celebrate coll’ottava. Il più celebre degli oratori è quello di Lavasina sulla spiaggia marittima: malgrado la corruzione de’ nostri giorni, da tutti i punti d’Italia vi accorrono devoti i pellegrini d’ogni età e condizione tra li 8-16 settembre a sciogliere i voti fatti nel corso dell’anno. Nel 1730 (30 gennaio) in generale adunanza riuniti i Corsi elessero Maria per loro sovrana, ed ordinarono che, sull’esergo delle monete corse, venisse inciso: Monstra te esse matrem.

Orazione.

O Maria! la quale foste il sacro altare su cui riposò le tante volte il Verbo incarnato; deh! fate che io trovi le mie delizie nel tenermi ai suoi piedi nel sacramento dell’amor suo, onde, dopo averlo senza interruzione corteggiato nel tempo, venga annoverato tra i suoi adoratori ancora nel gran giorno dell’eternità. Così sia.

OSSEQUIO.

In qualsivoglia luogo v’incontriate in un’immagine di Maria, salutatela col recitare l’Ave Maria, vincendo ogni rispetto umano.

GIACULATORIA.

Sancta Maria, Mater Dei, ora prò nóbis peccatoribus.

Per tutti ì rei,

Pregate Iddio:

Son reo pur troppo,

O Madre anch’io.

311

Benedicta es Tu, Virgo Maria, a Domino Deo

excelso, præ omnibus mulieribus super terram

(ex Missali Rom.).

Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, prece iaculatoria quotidie per i ntegrum mensem pie repetita (S. Pænit. Ap., 20 maii 1936).

XV. GIORNO.

Purificazione.

Nella stessa guisa che il sole vibrando i suoi raggi sui fiori non fa che renderne più splendido il colore, più soave l’olezzo, così la nascita di Gesù lungi dal nuocere alla purezza della Vergine-Madre, accresciuta aveala ed adorna di novello fulgore. Laonde per lei non vigorisce la legge della purificazione, né pel suo figlio concepito per opera dello Spirito Santo, figlio unico dell’eterno Padre, è vero: ma, e come potrà non sottomettersi a questa legge, Maria, la quale vide il Figlio di Dio sottomettersi alla legge promulgata pei peccatori, la legge della circoncisione? Dolorosissimo oltre ogni dire fu per la povera Madre questo sacrifizio: non già perché rapisse a Lei dinanzi agli uomini la sua più bella qualità, quella di Vergine incontaminata, figuratevi! Maria non cercava che di nascondere la propria gloria: ma in qual modo velare la gloria di quel desso che Ella così ardentemente bramava di vedere adorato, conosciuto, glorificato da tutte le creature? Presentare al suo popolo come un ordinario bambino l’aspettato della nazione, il promesso dai profeti, il Dio che scendeva a vivere con l’uomo, salvarlo, riaprirgli il cielo? Vani discorsi! Maria allora soltanto si stima avventurata che le è dato glorificare la Maestà sovrana con l’umile ubbidienza alle sue leggi. – Quest’ammirabile ubbidienza di Maria come altamente condanna le continue nostre infrazioni delle leggi di Chiesa santa, ed i mendicati pretesti onde esimerci dall’osservarla! Oh! guai a quei figli ingrati i quali ribellansi alla loro Madre, la deprezzano, contristano il cuore di lei, l’oltraggiano; perché, vano l’illudersi! non è la Chiesa solamente che essi offendono, sebbene Dio stesso. Non limitiamoci tuttavolta ad amarla e rispettarla, con l’umile sommissione alle sue leggi, ma facciamola amare e rispettare dagli altri ancora col prenderne la difesa contro i suoi nemici: Non curiamo i loro sarcasmi; che anzi andiamone superbi; che i sarcasmi e gli insulti tollerati per la nostra fede, diverranno un giorno i nostri titoli di gloria dinanzi a Dio.

ESEMPIO.

Come la Lapponia, così tutte le altre regioni del Nord furono evangelizzate dall’apostolo del settentrione, S. Anscario. Sventuratamente, per mancanza di cristiana istruzione, il culto di Gesù e di Maria trovossi adulterato ben presto da innumerevoli superstizioni. Nel XVI secolo i Danesi, i Norvegesi e gli Svedesi abbracciarono gli errori di Lutero e di Calvino. Una parte ciò non ostante non disprezzabile professa ancora la Religione Romana, e nutre fervida divozione a Maria. Le preghiere che, mercé gli scritti dello svedese P. Stub barnabita, da ogni parte del mondo cattolico salgono a Dio in pro di queste settentrionali regioni, già cominciano a produrre sensibile effetto. In Isvezia con la religione rialzasi visibilmente il culto di Maria. Monsig. Studach vicario apostolico a Stockolm, consacrò (16 settembre 1837) una chiesa a Dio sotto l’invocazione di Maria; e due anni dopo, nella chiesa di s. Eugenia, eresse canonicamente la compagnia dell’immacolato Cuore di Maria. Confidiamo che si degnerà il Signore di esaudire pienamente le nostre preghiere.

Orazione.

O Maria che mi deste un sì prodigioso esempio di ubbidienza alle leggi di Dio e della Chiesa, ottenetemi quella perfetta sommissione che ha sua sorgente nell’amor di Dio. Vegliate eziandio sull’amatissimo pontefice Pio IX, consolatelo, tergete le sue lacrime col ricondurre ai suoi piedi tante anime infelici che l’abbeverano di amarezza, ed infliggono sul paterno suo cuore dolorosissime ferite. Così sia.

OSSEQUIO.

Se tra i vostri libri, o scritti, od immagini possedete alcun che di meno decente, consegnatelo tosto alle fiamme ad onor di Maria.

GIACULATORIA.

Janua cœli, ora prò nobis.

Per queste a voi

Alme fedeli,

Pregate, o lucida

Porta de’ cieli.

312

Regina mundi dignissima, Maria Virgo perpetua,

intercede prò nostra pace et salute, quæ

genuisti Christum Dominum Salvatorem omnium

(ex Missali Rom.).

Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodoquotidie per integrum mensem invocatio devote iterata fuerit (S. Pæn. Ap., 10 oct. 1936).

XVI. GIORNO.

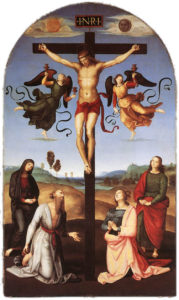

Vaticinio di Simeone:

Non solamente per osservare la legge della purificazione venne la Vergine-Madre al tempio, ma eziandio onde deporre sull’altare del Signore l’innocente Vittima delle prevaricazioni di tutti i discendenti del primo fra i colpevoli. In questo mentre, eccoti il vecchio Simeone, guidato dal Santo Spirito al tempio, approssimarsi a Maria, tendere le braccia al divin bambino, adorarlo profondamente, e poi, premendolo amorosamente al cuore, esclamare « I miei occhi videro la salute, or muoio in pace. » Vestendo quindi mestissimo aspetto volge fatidica parola a Maria « Ecco che è posto in ruina ed in risurrezione di molti in Israello; e come segno di contradizione; ed una spada trapasserà l’anima tua » Ben comprese la povera Madre tutto il senso di quelle parole: comprese che il suo Gesù sarebbe quella spada, vale a dire che i suoi dolori formerebbero una piaga sì fatta nel materno suo cuore che, apertavi in quell’istante medesimo, doveva ad ogni giorno, ad ogni ora del giorno, farsi più crudele, più profonda, più lacerante, né più rimarginarsi che sulla soglia del cielo. E tutta volta nella veemenza dell’afflizione, non sa Maria che adorare la volontà del Signore, e pienamente abbandonarsi agli imperscrutabili suoi disegni. Rendiamoci capaci di questa importantissima verità; cioè che il Signore non domanda da noi strepitose azioni, ma la perfetta sommissione della nostra volontà alla sua. Ecco il più gran segno d’amore che sia in nostra mano di dargli, non meno che la più sicura, la più agevole via onde giungere alla più alta perfezione. Facendo la volontà nostra noi bene spesso ci diamo a credere di gradire a Dio, e non soddisfiamo che il nostro amor proprio: laddove sottomettendo la nostra volontà a quella di Dio, per quanto penosa la esser ci sembri, certa cosa è tuttavia che noi soffriamo ma Dio è contento; ed a misura che perfetta è la nostra sommissione, più abbondante farassi la pace nel nostro cuore, e più copiosi saranno i meriti che ci acquisteremo pel cielo.

ESEMPIO.

L’Olanda, regno dopo il 1814, ebbe i suoi apostoli fino dal II secolo: sant’Egisto e san Materno con la fede propagarono il culto di Maria nella Frisia: san Siagrio e san Superiore fra i Batavi. In breve tempo, mercé lo zelo di questi santi, a Tourges, Haarlem, Maestricht, Loeuwarden, Groeninga, Arnhem, ecc. elevaronsi magnifici santuari, ove inneggiavasi a Dio ed alla perfezione dell’immacolato Cuor di Maria. S. Willibrord, primo vescovo di Utrecht, vi edificò una chiesa all’augusta Madre di Dio, mentre altrettanto facevano nella Frisia, s. Bonifazio, e nella Campignia s. Lamberto. Gli errori di Lutero e Calvino penetrarono nell’Olanda nel 1566, e vi fecero pur troppo, orribili guasti; presentemente tutto dà a sperare un non lontano ritorno in grembo alla Chiesa Cattolica. Qualche anno fa, venne ridonato ai cattolici l’antico tempio di Maria, il quale era stato ridotto ad arsenale. Nuovo passo che dà nella divozione verso la B. Vergine, questa contrada.

Orazione.

O Maria, perfetto esemplare di sommissione alla volontà divina, fate che in mezzo alle mie afflizioni, io non dimentichi mai che il Signore non vuole se non quello che è proficuo all’anima mia; e che la mano con cui mi flagella, è mano di amorosissimo padre. Frenate le mie mormorazioni, ed insegnatemi a benedire a quel Desso la cui volontà è sempre piena per me di sapienza, di misericordia, d’amore. Così sia.

OSSEQUIO.

Se mai vi siete raffreddato nella divozione a Maria, fate di riprendere tosto il primiero fervore.

GIACULATORIA.

Et tràhe me, post te, Santa Mater.

Siatemi fulgida

Propizia stella,

Con voi traetemi

Vergine bella.

314

Ora prò nobis, sancta Dei Genitrix, ut digni

efficiamur promissionibus Christi (ex Brev. Rom.).

Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria, su etis conditionibus, quotidiana invocationis recitatione per integrum mensem producta (S. Pæn. Ap., 15 dec. 1940).

XVII. GIORNO.

Fuga in Egitto.

Il vaticinio di Simeone non tardò ad avere il suo principio, l’angelo del Signore comparisce a Giuseppe nel sonno e « su, gli dice, alzati, prendi il fanciullo e la madre di Lui, fuggi in Egitto, che Erode cerca a morte il bambino. » Oh! chi non si sente commosso da tenera compassione nel contemplare la Vergine-Madre tremante per la vita del suo divin Figlio, toglierlo dalla culla, stringerselo amorosamente al seno, e, senza permettersi un sol lamento, avviarsi tra le tenebre della notte, senz’altra guida e compagnia che il suo sposo Giuseppe, verso la terra d’esilio? Che non dovette soffrire per anco quest’augusta Trinità della terra, nell’attraversare l’immenso deserto che separa l’Egitto dalla Palestina, senz’altra risorsa per sì lungo cammino che la fiducia in Dio? E poi, giunti i santi esiliati al termine del loro viaggio, non giunsero tuttavolta al termine delle loro pene. In Egitto più ancora che a Betlemme ed a Nazaret, la povertà con tutte le sue privazioni ed umiliazioni, stette indivisa compagna ai loro fianchi. Ma tutte queste prove, tutti questi dolori erano da Dio voluti, e l’umile Vergine, sempre uguale a se stessa, li sopporta in silenzio, con inalterabile pazienza, con perfetta rassegnazione. – Se il Signore volle che Maria prendesse sì gran parte ai dolori umani, non è forse per rendere noi persuasi che la croce è il vero sigillo de’ predestinati? E dall’ora in cui l’Uomo-Dio, barcollante sotto l’enorme peso della croce, guadagnò la vetta del Golgotha, e confitto consumò il sanguinoso suo sacrificio, questa croce sì è fatta non la speranza soltanto de’ discepoli suoi, sivveramente l’eredità loro. Qui non v’ha eccezione: come la morte, così la croce, raggiunge tutte le classi della società, il dovizioso ed il mendico, il vecchio ed il giovane, a tutti Gesù distribuisce alcuna delle spine del doloroso suo diadema, ed a tutti fa sentire: « Colui che vuol essere mio discepolo, rinunzi a se medesimo, tolgasi la sua croce sulle spalle, e mi segua. »

ESEMPIO.

La Grecia, celebre contrada meridionale dell’Europa, fu per la massima parte evangelizzata dall’apostolo s. Paolo, e fervido ognora si mantenne il culto di Maria. Non vi ha forse altro paese così fecondo in ritrovati onde alimentare questo culto; Maria è invocata sotto differenti titoli: vien chiamata Nostra Signora delle Grazie, dei Dolori, della Misericordia, dell’Immenso. Consolatrice, Stella del mattino, Nostra Signora la Vergine-Madre, Nostra Signora Madre di Dio, ecc. ; è rappresentata sotto graziosissimi simboli: di regina in atto di proteggere il suo popolo, di ricca dama in atto di largire copiose limosine, o di medicar infermi, soccorrere afflitti, ricoverare mendici, come stella che rischiara la tenebria del mare ai naviganti: come vascello immobile al rompere delle tempeste: come incrollabile fortezza contro nemici assalti; come porta che mette in cielo, ecc. – La si nomina Panagia, la tutta-Santa, Evangelistria, apportatrice di fauste novelle, Nicopeia, trionfatrice, Phaneromena, rivelatrice di cose salutari, Hodegetria, guida conduttrice, Achatista, preservatrice, ecc. Atene, Megara, Vonitza, Gordiani, ecc.; le isole di Tino, di Delos, di Santorini, vantano superbi santuari di Maria, ne’ quali i Greci scismatici, confusi coi cattolici, implorano il soccorso della Vergine-Madre, ne celebrano i prodigi, e vi cantano inni di grazie.

Orazione.

O Maria, chiamata a sì giusto titolo Madre del dolore, e che conosceste tutte le amarezze della vita, ottenetemi la grazia di accettare ognora in spirito di penitenza le croci cui piacerà al Signore di addossarmi, e di santificarle per mezzo della pazienza e della rassegnazione, onde tutte rivolgansi in meriti dinanzi a Dio, e mi ottengano il premio promesso ai tribolati. Cosi sia.

OSSEQUIO.

Recitate la corona ad onore di Maria, e, se vi è possibile, invitate altri a tenervi compagnia.

GIACULATORIA.

Mater amabilis, ora prò nobis.

O Luce amabile

Degli occhi nostri

Porgete suppliche

Pei figli vostri.

315

Sancta Maria, Dei Genitrix Virgo, intercede prò me.

Indulgentia trecentorum dierum. Indulgentia plenaria, suetis conditionibus, dummodoquotidie per integrum mensem invocatio devote iterata fuerit (S. Pæn. Ap., 25 febr. 1941).

XVIII. GIORNO.

Amor di Maria verso Gesù.

Onde spiegare qual sia stato l’amor di Maria verso il suo divin Figlio, sarebbe necessaria non la lingua di un Angelo solamente ma il di Lei cuore: basta dire che quest’amore fu una derivazione dell’amor di Dio pel suo Verbo nel cuor di Maria; cuore creato da Lui appositamente per amare Gesù, ed amarlo senza divisione d’affetti. Quest’amore comunicato a torrenti nel cuor della Vergine-Madre dal Santo Spirito nel momento che discese onde fecondare le castissime viscere di Lei, andava ognora più divampando ad ogni sguardo, ad ogni parola, ad ogni carezza che da Gesù riceveva. Arroge che Maria poteva tranquillamente concentrare nel suo Figlio tutta la tenerezza dell’anima sua, tutti gli affetti del suo cuore, perché, in amando il più bello ed il più amabile de’ figli degli uomini, amava il suo Dio. Né sterile già ed ozioso dimorava tanto amore nel cuore di Maria, figuratevi! ei manifestavasi nelle sollecitudini, nella vigilanza con che provvedeva a tutti i bisogni di Lui, e risparmiavagli tutti i patimenti possibili: e queste cure prodigate da Maria verso Gesù con religiosa premura, con profonda umiltà, con illimitata tenerezza divenivano per quell’immacolato cuore gioie ognor novelle, ed alimento ognor novello a più acceso amore. – Nel meditare sull’amor di Maria verso Gesù, la confusione ed il rossore s’impadroniscono come naturalmente dell’anima nostra; vediamo tuttavolta che non nasca in noi scoraggiamento di sorta, sebbene un vivo desiderio di emularlo, quanto sia possibile alla fralezza nostra. Oh! Come passarcela senza Gesù il quale è l’unico nostro padre, fratello, amico, benefattore, tesoro? E se non possiamo far senza di Lui nel corso di nostra vita, che dire del momento di nostra morte? Chi di noi vuol morire senza Gesù, senza appoggiarsi sul cuore di Lui, senza gettar l’àncora delle proprie speranze sulla di Lui bontà infinita? E poi; allorché cangerà la sua qualità di Salvatore in quella di giudice nostro, come non ci riputeremo avventurati d’averlo amato in vita!….

ESEMPIO.

Il regno di Francia, da pochi anni impero, da XIV secoli per lo meno, a nessun altro cattolico paese della terra va secondo nel culto all’immacolato Cuor di Maria. S. Clotilde invocò il patrocinio di Maria, e Clodoveo, riportata una compiuta vittoria sui Germani a Tolbiac nell’anno 496, mantenne la sua promessa, ricevette il battesimo, e divenne zelantissimo dell’onor di Maria. Non è possibile nei stretti limiti di un esempio, diffondermi come sembra richiedere il soggetto; tuttavolta, a dare una sufficiente nozione, basta l’accennare che la Francia nelle sue ottanta diocesi, addita con santa alterigia, quaranta cattedrali che portano il nome dell’augusta Madre di Dio, e cinquanta mila oratorii, ove Maria dimostrasi la consolatrice degli afflitti. I suoi Sovrani da Clodoveo al regnante imperatore, moltissimi dei quali riposero tutta la loro gloria nel dimostrarsi degni del titolo di re Cristianissimi, precedettero con l’esempio i loro sudditi nella devozione e nell’amor di Maria. Questa terra di Maria difese con zelo e perseveranza l’onore dell’Immacolata Concezione: primiera dopo Roma, adottò la divozione del mese di maggio; diede il primo slancio a quella dei sacri Cuori di Gesù e di Maria, e conta migliaia di associazioni in di Lei onore. — O figlia primogenita della Chiesa, tergi, è tempo, le lunghe lagrime dell’amatissimo Pontefice, l’immortale Pio IX! Il Signore in tua mano ha posto i mezzi…. paventa che non ti stimi più degna di tanto onore, e scelga un’altra nazione per frangere le molte catene da che è cinta l’Immacolata sua sposa, e far cessare gli assalti con che tentano stoltamente di abbatterla gli arditi nemici suoi, nemici dell’altare come del trono!

Orazione.

O Maria, madre del bell’amore, insegnate alla povera anima mia la scienza del divino amore: insegnatemi ad amar Gesù con le opere, e non unicamente con le parole, ad amarlo costantemente tra le consolazioni come tra le croci, nella sanità come nelle malattie, onde l’estremo mio respiro sia ancora un atto d’amore per Lui, e di fiducia nella sua misericordia. Così sia.

OSSEQUIO.

Prima d’ogni azione ed in specie tra le tentazioni ripetete tra voi medesimo: Dio mi vede!

GIACULATORIA.

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

A noi volgete

O Madre, quelle

Vostre pietose

Tenere stelle

321

Ave maris stella,

Dei Mater alma,

Atque semper Virgo,

Felix cœli porta.

Sumens illud Ave

Gabrielis ore,

Funda nos in pace

Mutans Hevæ nomen.

Solve vincla reis,

Profer lumen cæcis,

Mala nostra pelle,

Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,

Sumat per te preces

Qui prò nobis natus

Tulit esse tuus.

Virgo singularis,

Inter omnes mitis,

Nos culpis solutos

Mites fac et castos.

Vitam præsta puram,

Iter para tutum,

Ut videntes Iesum

Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,

Summo Christo decus,

Spiritui Sancto,

Tribus honor unus. Amen.

(ex Brev. Rom.).

Indulgentia trium annorum. Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo pia hymni recitatio, quotidie peracta, in integrum mensem

producta fuerit (S. C. Indulg., 27 ian. 1888; S. Pæn.27 mart. 1935).

XIX. GIORNO

Vita nascosta.