TERZA DOMENICA di QUARESIMA

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Ps XXIV:15-16.

Oculi mei semper ad Dóminum, quia ipse evéllet de láqueo pedes meos: réspice in me, et miserére mei, quóniam unicus et pauper sum ego.[I miei occhi sono rivolti sempre al Signore, poiché Egli libererà i miei piedi dal laccio: guàrdami e abbi pietà di me, poiché sono solo e povero.]

Ps XXIV:1-2

Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam, [A Te, o Signore, ho levato l’ànima mia, in Te confido, o mio Dio, ch’io non resti confuso.]

Oculi mei semper ad Dóminum, quia ipse evéllet de láqueo pedes meos: réspice in me, et miserére mei, quóniam únicus et pauper sum ego. [I miei occhi sono rivolti sempre al Signore, poiché Egli libererà i miei piedi dal laccio: guàrdami e abbi pietà di me, poiché sono solo e povero.]

Oratio

Orémus.

Quæsumus, omnípotens Deus, vota humílium réspice: atque, ad defensiónem nostram, déxteram tuæ majestátis exténde. [Guarda, Te ne preghiamo, o Dio onnipotente, ai voti degli úmili, e stendi la potente tua destra in nostra difesa.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios.

Ephes V:1-9

“Fratres: Estote imitatores Dei, sicut fílii caríssimi: et ambuláte in dilectióne, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblatiónem, et hostiam Deo in odorem suavitátis. Fornicatio autem et omnis immunditia aut avaritia nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos: aut turpitudo aut stultiloquium aut scurrilitas, quæ ad rem non pertinet: sed magis gratiárum actio. Hoc enim scitóte intelligentes, quod omnis fornicator aut immundus aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditátem in regno Christi et Dei. Nemo vos sedúcat inanibus verbis: propter hæc enim venit ira Dei in filios diffidéntiæ. Nolíte ergo effici participes eórum. Erátis enim aliquando tenebrae: nunc autem lux in Dómino. Ut fílii lucis ambuláte: fructus enim lucis est in omni bonitate et justítia et veritáte.”

OMELIA I

[Mons. G. Bonomelli: Nuovo saggio di Omelie, Marietti ed., Torino, 1898; vol. II, Om. V – impr.]

“Siate imitatori di Dio, come figliuoli diletti; e camminate in carità, come anche Cristo ci ha amati, e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio di fragranza soavissima. E come si conviene a santi, né fornicazione, né immondezza, né avarizia si nomini pure tra voi. Né disonestà, né stolto parlare, né buffonerie, le quali cose non si convengono; ma piuttosto rendimento di grazie. Perché questo dovete sapere, che nessun fornicatore, od impudico, od avaro, il quale è idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Niuno vi seduca con vani ragionamenti, che per queste cose viene l’ira di Dio sopra gli uomini riottosi. Non vogliate dunque accomunarvi a costoro. Perché un tempo eravate tenebre; ora siete luce nel Signore: diportatevi da figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni rettitudine e giustizia e verità „ (Agli Efesini, v. 1-9).

È questa la lezione della epistola, che la Chiesa ci propone a considerare in questa Domenica, tolta dal quinto capo della lettera agli Efesini. Questa lettera di S. Paolo agli Efesini è una delle cinque ch’egli scrisse dalla carcere. Due volte S. Paolo sostenne la carcere: la prima a Cesarea di Palestina , sotto Felice e Festo; la seconda a Roma sotto Nerone, intorno al 66 dell’era nostra. Sembra più che verosimile che questa lettera sia stata scritta nella prima prigionia, a Cesarea di Palestina. Essa consta di sei capi: i primi tre sono un monumento d’altissima dottrina intorno a Gesù Cristo, alla sua redenzione ed alla vocazione dei Gentili: negli altri tre vi sono condensati gli ammonimenti morali più necessari e più comuni ad ogni classe di persone, e di questi è ricco il brano che avete udito e che io verrò svolgendo. — Ascoltateli con tutta l’attenzione, che bene lo meritano. – “Siate imitatori di Dio, come figliuoli diletti, e camminate in carità. „ Nel versetto che precede questo immediatamente, l’Apostolo aveva esortato i fedeli a perdonarsi a vicenda ad imitazione di Dio, che ci perdona in vista dei meriti di Cristo: qual cosa più naturale quanto il venire alla conseguenza: “Imitate dunque Dio, come suoi figli bene amati. „ I figli ricevono la vita dai genitori, e con la vita la loro fisionomia, la loro somiglianza, ed anche le loro tendenze morali; i figli sono la riproduzione e la copia più o meno fedele dei loro genitori. Voi, dice san Paolo, siete figli di Dio, che col battesimo ha posto in fondo ai vostri cuori ed alle anime vostre una vita, troppo più nobile e più preziosa di quella che avete ricevuto dai vostri genitori naturali, la vita spirituale, che è una partecipazione della sua stessa vita divina: voi, che siete figli di Dio, imitate Dio… È gloria dei figli imitare i genitori, e tanto più quanto i figli sono buoni ed amorosi e i genitori virtuosi: gloria vostra adunque sia il rendervi simili a questo gran Padre che è nei cieli. E in che cosa vi studierete d’essere simili a Dio? In tutto, perché Egli è l’eterno modello, sul quale dobbiamo formare la nostra vita, ma particolarmente nella carità: Ambulate in dilectione. Nessuna virtù è più spesso ricordata ed inculcata dal grande Apostolo nelle sue lettere quanto la carità, che ad ogni tratto e nelle più svariate forme, compare sotto la sua penna, ed a ragione, perché in essa si compendia tutto l’insegnamento della legge dei profeti. – Ben è vero che al giorno d’oggi taluni abusano di questo nome sì caro e sì santo di carità, e vorrebbero che per essa si sacrificasse la verità, pareggiandola all’errore; ma perché taluni abusano della carità e ne stravolgono il senso, facendola complice dell’errore, cesseremo noi dal predicarla come regina di tutte le virtù? Saremmo simili a coloro che sbandissero l’oro perché vi è l’orpello e rigettassero le pietre preziose perché ve ne sono di false. Perciò non operano saggiamene alcuni, anche buoni cattolici, che diffidano di chi predica la carità e quasi ne mettono in canzone il nome sì augusto e sì sacro. Noi la predicheremo sempre questa carità benedetta, unita alla verità, e la praticheremo, imitando Iddio, che è carità e insieme verità — Deus charitas est — Ego sum via, veritas. Il nostro modello supremo è Dio; ma non è facile salire a tanta altezza e noi, povere creature sensibili, abbiamo bisogno d’un modello più vicino a noi: abbiamo bisogno che la sovrana perfezione ci sia presentata sotto forma sensibile, ed eccola brillare vivissima nell’Uomo-Dio, Gesù Cristo. Il perché san Paolo, dopo aver detto: ” Camminate nella carità, „ soggiunge subito: ” Come Cristo ci ha amati. „ E l’amore di Gesù Cristo verso di noi si manifestò nelle opere, e quali opere, o dilettissimi? Egli per noi non spese soltanto parole, non diede soltanto le cose sue, non sostenne soltanto fatiche e dolori, ma diede se stesso, la sua stessa vita: la diede qual prezzo di riscatto per strapparci di mano al nostro crudele nemico: la offrì quale sacrificio al Padre suo. Tradidit semetipsum prò nobis, oblationem et hostiam. A chi non torna gradita la fragranza dei fiori, degli aromi, dei profumi? Essa ci rallegra e ci diletta. Similmente, dice l’Apostolo, il sacrificio, che Gesù Cristo per amor nostro e per la gloria del Padre offerse sulla croce, esalò, a nostro modo di dire, una fragranza soavissima, che rallegrò il cuore di Dio: Hostiam Deo in odorem suavitatis. – Non è egli vero, che se noi vediamo una persona faticare e soffrire per noi, ci sentiamo commossi, e un sentimento dolcissimo di gratitudine ricrea tutte le fibre del nostro cuore non già per il faticare e soffrire di quella persona (del che ci duole), ma sì per l’amore che in quel faticare e soffrire ci si fa manifesto? È una immagine della gioia che Dio prova, contemplando il sacrifìcio da Gesù Cristo consumato sulla croce e di quelli, che per amor suo si compiono ogni giorno da noi. I nostri sacrifici sono dinanzi a Dio come fiori che olezzano, come profumi, che spandono intorno soave fragranza, perché sono frutti dell’amore, e l’amore è un profumo che sale gradito a Dio. – Qui S. Paolo, come suole in quasi tutte le sue lettere, da conoscitore perfetto delle miserie umane, viene alla pratica, ed enumera di volo le ree abitudini e gli atti malvagi, dai quali con ogni cura dovevano guardarsi i suoi fedeli di Efeso, di fresco convertiti, e viventi in mezzo alla corruzione pagana. “La fornicazione tra voi neppure si nomini — Fornicatio autem… nec nominetur in vobis. „ Grande Iddio! l’Apostolo dai suoi neofiti esigeva tanta illibatezza di vita, che non permettesse nemmeno il pronunziare la brutta parola di fornicazione, che significa la colpa d’uomo libero con donna libera. Che accade ora nella nostra società tutta cristiana? Che vediamo ed udiamo noi, o carissimi? Oh quanti disordini! quanti scandali! quante relazioni colpevoli e tresche vergognose! Donde poi discordie, separazioni, odi, scialacqui e rovine di intere famiglie. E chi potrebbe narrare tutte le dolorose conseguenze di questa malnata passione, vero carnefice dell’uomo? Volgete intorno gli occhi, udite le grida di dolore, che si levano d’ogni parte e comprenderete che cosa sia questa passione. Fratelli e figli miei! che questo bruttissimo tra i vizi non si nomini nella nostra parrocchia. Né qui si arresta l’Apostolo nella sua esortazione, e vuole che similmente non si conosca né si nomini tra gli Efesini qualsiasi impudicizia, o cupidigia, come si conviene ai santi. „ Non pure voi, così in sentenza l’Apostolo, dovete tenervi lontani dalla fornicazione, che è peccato esternamente consumato; ma dovete conservarvi netti da qualunque immondezza od impudicizia, che può sfuggire all’occhio degli uomini, ma non si nasconde all’occhio di Dio. Allude non oscuramente a tutte quelle sozzure, delle quali l’uomo può imbrattarsi da solo, e che il tacere è bello, e che sventuratamente sono sì frequenti anche tra cristiani. Ohimè! quanti peccati si commettono contro la modestia, che sono noti soltanto a Dio ed alla coscienza di chi se ne rende colpevole! Io mi guarderò bene dal nominarli, perché offenderei le vostre orecchie. Solo vi dirò: Guardatevi dal fare anche da soli, ciò di cui arrossireste innanzi agli uomini, agli amici, ai compagni. Non vi vedono gli uomini, ma vi vede Iddio!… Chi può intendere intenda. – La cupidigia od avarizia, che S. Paolo vuole sbandita di mezzo ai cristiani, che sono chiamati alla santità, più innanzi e più fortemente è sfolgorata dall’Apostolo, e perciò qui me ne passo. Proseguendo nella sua enumerazione, san Paolo scrive: ” Così non si nomini tra voi né disonestà, né parlare da stolto, né buffonerie, le quali cose non si convengono. „ Altri facilmente potrebbe credere che con la parola “disonestà — turpitudo, „ si ripeta ancora ciò che sopra si volle significare con le parole “fornicazione ed impudicizia; „ ma evidentemente sono cose distinte, e se con le due parole di fornicazione e di impudicizia il sacro testo indicò i peccati di incontinenza esterna con altri e quelli di incontinenza con se stessi, con la parola disonestà intese fulminare l’oscenità del parlare, come spiega il massimo degli interpreti (Cornelio Alapide): Obscœnitas verborum. Che dire, o miei cari, di quest’altro male che l’Apostolo segnalava ai suoi figliuoli di Efeso? Ne siamo noi immuni? Me ne appello a voi. Ohimè! come anche in mezzo a noi fa strage il turpiloquio e i malvagi discorsi corrompono i buoni costumi! Nelle case, nelle conversazioni, nelle vie, nelle piazze, nei crocchi e perfino in mezzo al lavoro dell’officina e del campo, la parola turpe, lubrica, insozza la lingua di tanti cristiani e scandalizza i loro fratelli. Hanno il cuore corrotto, e da esso, come miasmi pestilenziali d’una palude, procedono i discorsi osceni. Pur troppo la trista abitudine del parlare osceno toglie il ribrezzo al peccato, e non è raro udire taluni, che dicono: Che male c’è a dire certe cose? Lo facciamo per ridere e stare allegri. In fine non facciamo male a persona. Come! Non sapete che la parola è come una scintilla, che appicca l’incendio all’anima e suscita il fuoco della libidine? La parola tua può uccidere l’anima del fratello, che per essa pensa e desidera il peccato. Tu uccidi l’anima del fratello e dici: Che male faccio? — Lo fo per eccitare l’allegria? Ah se sapessi ciò che avviene nel cuore del fratello che ti ascolta, inorridiresti! Fine, o dilettissimi, a tanto vituperio: Nec nominetur in vobis. – Non si accontenta l’Apostolo di proscrivere tra i cristiani quelle opere e quelle parole, che sono per se stesse malvagie, come la fornicazione, la impudicizia e le oscenità; ma vuole che siano con ogni studio fuggite anche quelle cose che, quantunque per se stesse non peccaminose, pure sembrano rasentare il peccato e facilmente ad esso spianano la strada, e perciò proseguendo, dice: ” Né vi sia tra voi parlare da stolto e buffoneria — Aut stultiloquium, aut scurrilitas, quæ ad rem non pertinet. „ L’uomo, come uomo e più assai come Cristiano, deve sempre in ogni cosa regolarsi secondo ragione e secondo fede: è questa la sua sapienza, che lo terrà lungi dalla imprudenza, dalla temerità, dalla timidezza, dall’errore e da ogni eccesso, che è sempre riprovevole. Il suo parlare, regolato sempre dalla sapienza cristiana, sarà un parlare retto ed onesto, e lontano dal parlare da stolto, che l’Apostolo flagella, aut stultiloquìum. E naturale nell’uomo la tendenza a quella che si dice piacevolezza o giovialità e quindi al giuoco, al passatempo, e via dicendo. È questo male per se stesso? No, sicuramente, e per questo a ragione S. Paolo aggiunse: Quæ ad rem non pertinet, parole che significano l’eccesso o sconvenienza. I divertimenti, i giuochi, le piacevolezze devono sempre contenersi entro i confini dell’onesto e relativamente alle persone ed al loro stato, e non eccedere o per ragione del tempo e del modo e delle condizioni speciali, donde poi derivano le facezie mordaci, la rilassatezza del costume ed altri disordini. Il vero cristiano, secondo S. Paolo, conserva sempre in tutto la giusta misura, quella gravità e compostezza che si conviene a chi è padrone delle proprie passioni e sa di camminare sotto gli occhi di Dio, che tutto vede e giudica secondo verità. Invece di tutte queste cose più o meno riprovevoli vuole l’Apostolo, che i fedeli rivolgano le loro menti e i loro cuori a Dio, e lo ringrazino dei benefizi senza numero ricevuti. Tutta la esistenza nostra ed ogni istante della medesima è un beneficio del Signore, e come continuo è il beneficio, così continuo dovrebb’essere da parte nostra il rendimento di grazie: Deo gratias, scrive S. Agostino: hoc nec dici brevius, nec audiri lætius, nec intelligi grandius, nec agi fructuosius potest (Epist. 77). – Dopo aver messo sotto gli occhi dei cristiani i peccati che devono cessare, S. Paolo come spesso suol fare, ricorda la sanzione divina, il castigo riserbato a chi li commette, e in modo solenne esclama: “Perché questo dovete sapere, che nessun fornicatore od impudico od avaro, che vuol dire idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. „ Hanno un bel dire certi uomini dotti e che si atteggiano a maestri e pretendono correggere la dottrina cristiana: ” Il male si deve evitare per se stesso, perché è cosa brutta, e non occorre parlare di castigo, di perdita del cielo, del fuoco dell’inferno preparato a chi lo fa. „ Certo il peccato lo si deve fuggire anche perché è cosa brutta ed abbominevole per se stessa; ma questo motivo è desso bastevole e bastevole sempre e per tutti? Sarebbe come dire che noi possiamo chiudere le carceri, abolire i tribunali e i carabinieri e bruciare il codice penale, perché gli uomini possono e devono adempire i loro doveri e vivere virtuosamente senza questi mezzi, che atterriscono e frenano i malvagi. Più che la bruttezza del peccato, a ritrarne l’uomo, assai spesso vale il timore del castigo, la perdita del cielo, e per convincercene basta studiare un poco la natura umana. Non è egli vero, o genitori, che voi stessi per ottenere l’obbedienza dai vostri figliuoli e farli camminare sulla via del dovere, siete costretti non rade volte di ricorrere alla promessa del premio ed alla minaccia del castigo? E ciò stesso fa Paolo, gridando: “Ricordatevelo bene: il cielo, l’eredità che Dio ha promesso a noi suoi figliuoli adottivi per mezzo di Cristo, non sarà dato ai fornicatori, agli impudichi, agli avari. Cessino adunque codesti moderni stoici dal ripeterci che noi cattolici, promettendo il premio ai virtuosi e minacciando il castigo ai malvagi, facciamo un mercato della virtù e la tramutiamo in una merce ed appelliamo all’egoismo. L’uomo non può prescindere da se stesso e non può non volere il proprio bene e la propria felicità, e perciò fuggire il vizio per timore del castigo e praticare la virtù per la speranza del premio, è cosa conforme alla natura. Sarà motivo nobilissimo sopra ogni altro cessare il male e fare il bene per il solo amore di Dio, senza dubbio: ma quanti lo faranno? Lo stesso Apostolo, quell’anima sì sublime, ci grida che aspettava anch’egli il premio delle sue fatiche dal giusto Giudice. Il timore del castigo e la speranza del premio sono due motivi ragionevoli e nobili per vivere virtuosamente: più nobile è l’amore di Dio. – L’avarizia è lo sfrenato amore delle ricchezze, che spinge l’uomo a violare la giustizia o la carità per accumularle, e perciò non si vuol confondere coll’amore del risparmio e col desiderio di accrescere i propri beni con mezzi onesti e legittimi. L’Apostolo, nominato l’avaro, soggiunge: il quale è idolatra. Come ciò, o carissimi? Ogni passione soddisfatta, ogni peccato, non è desso un idolo, a cui l’uomo sacrifica l’amor suo e a cui rende quel culto, che rifiuta a Dio? Sì, è vero: in un senso, ogni peccato grave, è una specie di idolatria, in quanto l’uomo pone in esso quel fine, che dovrebbe porre solamente in Dio. Ma, se bene si considera, negli altri peccati, come nella disonestà, nella gola, nella superbia, il fine, l’oggetto è nell’uomo stesso, nella sua soddisfazione, dove ché nell’avarizia l’oggetto è fuori di lui: è l’oro, oggetto materiale, dinanzi al quale cade, come il pagano si prostra ai piedi del suo idolo. Quale umiliazione, quale vituperio per l’uomo, essere spirituale, fatto per elevarsi al conoscimento del vero, della virtù, di Dio stesso, e Lui solo amare sopra ogni cosa, gettarsi ai piedi d’un po’ d’oro, d’un pugno di materia e porre in esso ogni sua felicità (Jo. Chrys., Hom. 64 in Matth.)? Segue un’altra raccomandazione generale: “Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. „ – Allora, come sempre, vi erano i seminatori di false dottrine, e S. Paolo in altre lettere ne nomina alcuni: essi alteravano l’insegnamento della fede, e la loro parola, scrive l’Apostolo, si dilatava come un cancro — Sermo eorum ut cancer serpit. — Egli è contro questi spargitori di false dottrine, contro questi adulteratori del Vangelo che S. Paolo vuol premunire i suoi figliuoli spirituali, dicendo: “Deh! Che nessuno vi seduca con falsi ragionamenti! Tenetevi fermi alle dottrine, che avete ricevute da me. „ – Il pericolo additato dall’Apostolo esiste e grande, e forse non minore che non fosse a quei tempi. O dilettissimi! Non lasciamoci ingannare né dai maestri d’errori, né da tanti libri pestiferi, che corrono per le mani di molti. Teniamoci saldi alla fede della madre nostra amorosissima, la Chiesa, e chiudiamo le orecchie alle parole ingannevoli dei seduttori, e gli occhi ai loro libri e scritti quali che siano. Guai a voi, se ingannati dai seduttori, abbandonate la dottrina di Cristo, vi ribellate al suo Vangelo: lo sdegno di Dio, la sua vendetta verrà sopra di voi — Propter hæc venit ira Dei in filios diffidentiæ. — Separatevi da questi riottosi e da questi uomini di perduti costumi, affinché il loro contagio non si appicchi a voi pure — Nolite effici participes eorum. — Ciò si intende sempre nella maniera che è possibile e in ragione del pericolo, che per noi si corre, usando con questi peccatori, o dello scandalo che altri potrebbe ricevere vedendovi frequentare la loro compagnia. Dalla raccomandazione sì calda fatta ai suoi novelli cristiani: “Non vogliate accomunarvi con questi uomini riottosi, „ era naturale il passaggio alla sentenza che segue: “Un tempo eravate tenebre; ora siete luce nel Signore, „ cioè per opera e bontà del Signore. L’immagine della luce è famigliare a Gesù Cristo nel Vangelo e la ripete spesso S. Paolo: essa tra le create cose è la bellissima e meglio d’ogni altra rappresenta Dio stesso, la verità, la bellezza, la virtù, tutto ciò che è buono e santo. Voi, cosi S. Paolo, pochi anni or sono, eravate immersi negli errori del paganesimo, camminavate nelle tenebre, ignorando il vostro principio ed il vostro fine, anzi eravate tenebre: Dio vi ha tratti fuori di queste tenebre, vi ha trasportati nel regno della sua luce, che è la Chiesa, e vi ha fatto conoscere la verità e siete non più tenebre, ma luce: Nunc autem lux in Domino. Rischiarati da questa luce della verità, camminate, ossia operate, e diportatevi come figli della luce. Questa frase sì viva e brillante del nostro Apostolo è sostanzialmente quella che vi spiegai altrove (Omelia I , vol. 1°), e che si legge nel c. XIII ai Romani. Uditela: ” La notte è passata ed il giorno è vicino: gettiamo via le opere delle tenebre e vestiamo le armi della luce e camminiamo con decoro, come di giorno… e rivestite il Signore Gesù Cristo. ,, – E che cosa importa operare o diportarsi come figli della luce? Ascoltate ancora l’Apostolo: “Il frutto della luce, ossia le opere della verità e della fede, che avete ricevuta, consiste in ogni rettitudine e giustizia e verità, „ che è quanto dire: siate retti, giusti, amanti della verità, sinceri e voi proverete col fatto d’essere figli della luce, e con questa raccomandazione del grande Apostolo io chiudo l’Omelia, o dilettissimi, e vi lascio.

Graduale

Ps IX: 20; 9:4

Exsúrge, Dómine, non præváleat homo: judicéntur gentes in conspéctu tuo. [Sorgi, o Signore, non trionfi l’uomo: siano giudicate le genti al tuo cospetto.

In converténdo inimícum meum retrórsum, infirmabúntur, et períbunt a facie tua. [Voltano le spalle i miei nemici: stramazzano e periscono di fronte a Te.]

Tractus Ps. CXXII:1-3

Ad te levávi óculos meos, qui hábitas in cœlis.[Sollevai i miei occhi a Te, che hai sede in cielo.]

Ecce, sicut óculi servórum in mánibus dominórum suórum.[Ecco, come gli occhi dei servi sono rivolti verso le mani dei padroni.]

Et sicut óculi ancíllæ in mánibus dóminæ suæ: ita óculi nostri ad Dóminum, Deum nostrum, donec misereátur nostri, [E gli occhi dell’ancella verso le mani della padrona: così i nostri occhi sono rivolti a Te, Signore Dio nostro, fino a che Tu abbia pietà di noi].

Miserére nobis, Dómine, miserére nobis. [Abbi pietà di noi, o Signore, abbi pietà di noi.]

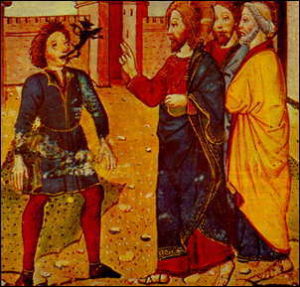

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum S. Lucam. [Luc XI:14-28]

“In illo témpore: Erat Jesus ejíciens dæmónium, et illud erat mutum. Et cum ejecísset dæmónium, locútus est mutus, et admirátæ sunt turbæ. Quidam autem ex eis dixérunt: In Beélzebub, príncipe dæmoniórum, éjicit dæmónia. Et alii tentántes, signum de coelo quærébant ab eo. Ipse autem ut vidit cogitatiónes eórum, dixit eis: Omne regnum in seípsum divísum desolábitur, et domus supra domum cadet. Si autem et sátanas in seípsum divísus est, quómodo stabit regnum ejus? quia dícitis, in Beélzebub me ejícere dæmónia. Si autem ego in Beélzebub ejício dæmónia: fílii vestri in quo ejíciunt? Ideo ipsi júdices vestri erunt. Porro si in dígito Dei ejício dæmónia: profécto pervénit in vos regnum Dei. Cum fortis armátus custódit átrium suum, in pace sunt ea, quæ póssidet. Si autem fórtior eo supervéniens vícerit eum, univérsa arma ejus áuferet, in quibus confidébat, et spólia ejus distríbuet. Qui non est mecum, contra me est: et qui non cólligit mecum, dispérgit. Cum immúndus spíritus exíerit de hómine, ámbulat per loca inaquósa, quærens réquiem: et non invéniens, dicit: Revértar in domum meam, unde exivi. Et cum vénerit, invénit eam scopis mundátam, et ornátam. Tunc vadit, et assúmit septem alios spíritus secum nequióres se, et ingréssi hábitant ibi. Et fiunt novíssima hóminis illíus pejóra prióribus. Factum est autem, cum hæc díceret: extóllens vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quæ suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.”

Omelia II

[Ibi, om. VI]

“Gesù stava cacciando un demonio, ch’era muto, e come lo ebbe scacciato, il muto parlò e le turbe si meravigliarono. Ma alcuni tra quelle dissero: Egli scaccia i demoni per Beelzebub, loro capo. Ed altri, tentandolo, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: Ogni regno diviso in se stesso sarà disfatto e cadrà casa sopra casa. Se dunque anche satana è diviso in parti contrarie, come starà in piedi il suo regno? poiché voi dite ch’io caccio i demonii per Beelzebub. S’io poi caccio i demoni per Beelzebub, per chi mai li cacciano i vostri figli? Per questo essi saranno i vostri giudici. Ma se io caccio i demoni per la potenza di Dio, per fermo è giunto tra voi il regno di Dio. Quando un potente armato custodisce la sua casa, è sicuro quanto egli possiede. Ma se uno più forte di lui sopravenendo lo vinca, gli porterà via tutte le armi, in cui confidava, e spartirà le sue spoglie. Chi non è meco è contro di me; e chi meco non raccoglie, disperde. Quando lo spirito impuro è uscito dall’uomo, si aggira per luoghi aridi, cercando riposo, e non lo trovando, dice: Tornerò nella mia casa, donde uscii. E, venuto, la trova spazzata ed adorna. Allora si parte e prende sette altri spiriti più malvagi di lui, ed entrati, vi abitano, e le ultime condizioni di quell’uomo sono peggiori delle prime „ (Luca, XI, 14-26).

È questo, o carissimi, il tratto evangelico, sul quale oggi fermeremo la nostra attenzione. Esso è alquanto lungo e comprende quattro parti distinte, il miracolo del muto guarito da Gesù, l’orribile calunnia mossa a Gesù, e la sua risposta, e l’ostinazione dello spirito maligno nell’infestare le anime. Risparmiamo il tempo e poniamo mano alla spiegazione. “Gesù stava cacciando un demonio, che era muto, e come l’ebbe cacciato, il muto parlò e le turbe si meravigliarono. ., Questo fatto è narrato brevemente anche da S. Marco e più particolarmente da S. Matteo, il quale dice che il muto era non solo muto, ma eziandio cieco. Non è necessario l’avvertire che quando l’Evangelista dice che il demonio era muto, si deve intendere che il demonio lo rendeva muto. Non ignoro, o dilettissimi, che ai nostri giorni parlare di demoni e di infermità o malattie da loro cagionate, per certa gente che si crede istruita e sciolta da vecchi pregiudizi, è un esporsi al ridicolo od alla men peggio ad un mal dissimulato compatimento. Ma voi comprenderete bene che il Vangelo, anche umanamente parlando, merita maggior fede di questi uomini, se volete, anche istruiti e approfonditi in ogni scienza. Per noi Cattolici credenti, dove parla il Vangelo, parla Dio stesso, ed ogni scienza umana, sia pur somma, deve tacere. D’altra parte chi può negare che, tra noi uomini, composti di spirito e di corpo, e Dio, spirito d’infinita perfezione, possano esistere altri spiriti, a Lui inferiori e superiori a noi? La ragione ne comprende la possibilità, la fede ce ne insegna l’esistenza reale e tutta la storia dell’umanità lo attesta. E chi può negare che tra questi, alcuni siano fedeli a Dio ed altri a Lui siano ribelli, appunto come anche tra gli uomini alcuni sono buoni e virtuosi ed altri cattivi e perversi? E questo pure la ragione naturale intende, la fede proclama e l’umanità tutta conferma. E se vi sono questi spiriti malvagi, ribelli a Dio e nemici dell’uomo, perché immagine di Dio, qual cosa più facile ad intendersi, ch’essi possano produrre nella natura visibile, nell’uomo e nel suo corpo, permettendolo Iddio, effetti malefici, infermità, cecità, mutolezza ed altri somiglianti malanni? Se noi uomini possiamo produrre sulla materia tante modificazioni; se possiamo alterare le condizioni naturali del corpo umano e svilupparvi con tanta facilità dolori e malattie e persino la perdita della ragione, perché ciò non potrebbe con facilità, senza confronto maggiore lo spirito malefico, quando Iddio per i suoi fini lo permettesse? La ragione non ha nulla da opporre. Noi non diremo certamente che le infermità onde gli uomini sono al presente travagliati, siano opera dello spirito maligno, no, per fermo: o solo allora lo diremo che gli uomini della scienza lo affermano, al giudizio dei quali dobbiamo affidarci; ma essi non si offenderanno, né troveranno cosa irragionevole, se ammettiamo e crediamo che un uomo sia reso cieco o muto dallo spirito malvagio, allorché il Vangelo lo dice. Lo spirito malvagio può esistere, come esiste l’uomo malvagio: se esiste può fare il male sopra l’uomo, se Dio non lo impedisce: il Vangelo mi dice che lo fece sul tale e tal altro: con che diritto lo potrei io negare? Il ragionamento non ammette ombra di dubbio. – Ora ritorniamo al testo del nostro Vangelo. Gesù Cristo col solo impero della sua volontà scacciò il demonio, che aveva preso possesso di quel misero, e questo fu immediatatanente guarito, riebbe la vista e la favella. Ponete mente come Gesù Cristo, in questo e in tutti gli altri miracoli, agisca sempre in modo assoluto, con la sola volontà, in un lampo, senza esitare, senza applicare rimedio di sorta e in pubblico, alla presenza delle moltitudini, spesso dei suoi nemici, e l’effetto è istantaneo, infallibile, che sono i caratteri del vero miracolo. Le turbe, alla vista di quel miracolo, furono ripiene di stupore e dovettero prorompere in altissime esclamazioni ed in grandi applausi. Esse, nella loro semplicità, riconobbero il miracolo, non ne ebbero ombra di dubbio. Ma in mezzo a quelle turbe, scrive S. Luca, vi erano “alcuni che dissero: Egli scaccia i demoni per Beelzebub, loro capo. „ Chi erano costoro? S. Luca non ne fa il nome, ma lo fanno S. Matteo e S. Marco. Non era il buon popolo, ma erano gli scribi e i farisei venuti da Gerusalemme, i dotti di quel tempo. Costoro, pieni di superbia, di invidia e di odio contro Gesù Cristo, che smascherava la loro ipocrisia ed era acclamato dal popolo qual profeta e Messia: fieramente indispettiti contro di Lui, perché sconvolgeva e distruggeva interamente le loro false idee intorno al Messia ed alla sua grandezza, idee materiali, non potendo negare i miracoli che operava, li attribuivano a virtù diabolica. — Le passioni acciecano e non vi è eccesso, contraddizione, quanto si voglia enorme, a cui non possano trascinare chi ne è schiavo, e qui ne abbiamo una prova dolorosa. Hanno sotto i loro occhi la vita di Gesù Cristo: essa è modello perfettissimo di tutte le più elette virtù: non cerca che il bene delle anime e la gloria di Dio: conferma la sua dottrina coi miracoli più strepitosi, è impossibile negarli o dubitarne. Si arrendono alla evidenza dei fatti, lo riconoscono per Messia? No, mai: a costo di fare oltraggio al buon senso, di calpestare la ragione, essi dicono: “Costui caccia i demoni per virtù di satana, loro capo”. Il povero popolo conosce la verità e la segue: gli uomini della ricchezza e della scienza d’allora, la disconoscono e la rigettano! Mistero di accecamento e di superbia, che si ripete attraverso tutti i tempi! I farisei chiamano Beelzebub capo dei demoni. I demoni hanno essi un capo? Stando al linguaggio dei Libri santi, sembra fuor di dubbio. Gesù Cristo parla del principe di questo mondo e designa il demonio: S. Paolo lo chiama dio di questo secolo; S. Giovanni descrive il dragone e gli angeli suoi, che pugnano contro Michele e gli angeli buoni: quelle espressioni indicano abbastanza chiaramente che, come gli Angeli buoni hanno i loro duci ed un duce supremo, così li hanno i malvagi. I farisei e gli scribi attribuiscono al demonio il potere di far miracoli. Che dire? Si può ammettere? I demoni, essendo spiriti dotati di intelligenza e di forze di gran lunga superiori a quelle degli uomini, indubbiamente possono far cose superiori alla intelligenza e alla forza degli uomini e tali che agli uomini debbano sembrare miracoli. E Dio li può permettere? Li può permettere finché non traggono in errore gli uomini; ma allorché questi fatti od opere diaboliche, che hanno l’apparenza di veri miracoli, possono indurre in errore gli uomini, allora Dio deve impedirli o dare agli uomini mezzi o segni sicuri per distinguerli dai veri miracoli. Se ciò non facesse, l’errore sarebbe inevitabile, e Dio medesimo ne sarebbe autore. E qui, o fratelli miei, forse più d’una volta avrete letto od udito parlare di risposte date da spiriti; di tavole scriventi, o parlanti, di apparizioni di spiriti, di conoscimento dei pensieri e via dicendo. Mi domanderete: che dobbiamo pensare di tutte queste cose? Mi è impossibile darvi una spiegazione ampia come sarebbe necessario: vi dirò quel tanto, che basti per vostra regola pratica. Anzitutto diffidate della verità di tutti questi fatti: vi hanno gran parte la fantasia, la destrezza e, diciamolo, il ciarlatanismo degli uni e la soverchia buona fede degli altri. In secondo luogo alcuni di questi fenomeni, che sembrano straordinari e quasi miracolosi, si possono spiegare naturalmente mercé l’uso di certi agenti noti agli operatori, che sanno manipolarli. In terzo luogo voi vedrete che siffatti fenomeni non si ottengono con la sola volontà degli operatori, ma si domandano preparazioni più o meno lunghe di luoghi, di strumenti, di tempo, di soggetti, né sempre riescono: tutte cose che mostrano l’arte e l’industria dell’uomo. Poi è chiaro che se fossero veri tutti questi fenomeni che si dicono, e se si conoscessero i pensieri degli uomini, come si afferma, gli autori se ne varrebbero a proprio vantaggio in guisa da diventare ben presto ricchi signori. Finalmente sappiate che la Chiesa riprova questo interrogare gli spiriti e le tavole scriventi o parlanti, perché vi è gran ragione di sospettare, che vi entrino l’inganno, l’impostura e la superstizione, e le risposte che si hanno sono ora ridicole, ora contraddittorie, ora irreligiose od empie. Figli ubbidienti della Chiesa, non sia mai, che prendiate parte a siffatte prove. Non vi è lecito e ciò basti. Non paghi gli scribi ed i farisei dell’orribile ingiuria fatta a Gesù e della esecrabile bestemmia di attribuire al demonio le opere di Lui, opere divine, spinsero l’audacia sacrilega fino a chiedere a Lui stesso un miracolo, ma un miracolo a loro modo, che fosse operato, non in terra, ma in cielo, quasiché fosse più facile verificare i miracoli che avvengono in cielo, che quelli che si operano sulla terra e si possono toccare con mano. Gesù Cristo era padrone delle opere sue e nessuno poteva imporgli il luogo, il tempo, il modo di operare i suoi miracoli. È sempre l’orgoglio dell’uomo che, per sottrarsi alle prove che ha lì presenti, ne domanda altre a suo capriccio; che se queste Iddio le concedesse, altre ancora ne chiederebbe. Costoro non crederebbero, come disse in altro luogo Gesù Cristo, quand’anche uno uscisse dalla tomba e parlasse loro. Quantunque quegli ostinati e superbi non meritassero alcuna risposta, Gesù la diede loro, e tale che avrebbe dovuto conquiderli: “Voi dite ch’Io opero miracoli per virtù del demonio, che scaccio il demonio col demonio istesso, come è avvenuto testé sotto i vostri occhi. Ora se è così, come voi dite, il demonio è in guerra con se stesso e il suo regno va necessariamente in mina e, per conseguenza viene il regno di Dio, quel regno che Io vi annunzio”. È questa la prima risposta e, come vedete, trionfante, che Gesù dà ai suoi nemici. Che potevano essi rispondere? Nulla, e nulla risposero. Alla prima ne aggiunse una seconda non meno gagliarda. Egli poco prima aveva mandato i suoi Apostoli a predicare il regno dei cieli, quasi per iniziarli alla grande missione, che più tardi avrebbero adempiuto: aveva dato loro potere di guarire gli infermi e di cacciare gli spiriti immondi. Essi avevano compiuta la loro missione, ed erano ritornati narrando con gioia e meraviglia a Gesù stesso, che anche gli spiriti malvagi loro obbedivano: Etiam dæmonia subjiciuntur nobis. La cosa doveva essere pubblica e la fama sparsane dovunque e nota agli scribi ed ai farisei, ai quali Gesù rivolgeva la parola. Egli li stringe nuovamente in questa forma: Voi dite ch’io scaccio i demoni per opera del loro capo, satana (Beelzebub, o Baal-Zebud, era il nome della Divinità dei Filistei, che gli Ebrei davano al capo dei demoni), o Beelzebub. Voi non potete ignorare, che questi miei discepoli, che sono vostri fratelli, filii vestri, li hanno scacciati e scacciano anch’essi. Ditemi dunque, in nome di chi essi scacciano i demoni? Vorreste forse sospettare e dire ch’essi pure ciò fanno in virtù di Beelzebub? Essi sono miei discepoli, e se non vi basta l’animo di affermare che anch’essi sono strumenti di Beelzebub, come lo potete dire di me, loro maestro? Essi, questi miei cari discepoli e vostri connazionali e conterranei, saranno i vostri giudici e la vostra condanna: Ipsi judices vestri erunt. S’Io pertanto e i miei discepoli scacciamo il demonio, lo scacciamo, non per la potenza del demonio, ma per la potenza di Dio, e questa è una prova solenne, irrecusabile che il suo regno cade e che è giunto tra voi il regno di Dio, in altri termini, che è venuto il Messia che aspettate. Son due quelli che si contendono l’impero morale del mondo, il Figlio di Dio fatto uomo, Gesù Cristo, e il maligno, lo spirito delle tenebre: se Gesù volesse usare direttamente il suo potere divino, la lotta finirebbe tosto e il suo regno in un istante sarebbe stabilito e il regno di satana distrutto. Chi può resistere alla sua onnipotenza? Ma Gesù Cristo vuol vincere la lotta e stabilire il suo regno, usando delle cause seconde, conquistando le menti e le volontà, non con la forza, ma con la persuasione e rispettando la libertà umana fino allo scrupolo. Egli non vuole entrare nelle anime se non quando esse volontariamente gli aprono la porta: non vuole nel suo regno che quelli che liberamente vi entrano: di qui la durata della lotta, che rende più grande e più glorioso il trionfo di Cristo e dei suoi figli. È una conquista che Gesù Cristo va compiendo per mezzo dei suoi seguaci, guadagnando a palmo a palmo il terreno, a prezzo di sudori e di sangue, e a mano a mano che il suo regno si allarga, quello di satana si restringe, precisamente a quel modo che il sole, con il suo lento avanzarsi sull’orizzonte, scaccia le tenebre, e quello acquista quel che queste perdono. – Seguitiamo il Vangelo: “Quando un potente armato custodisce la sua casa, è sicuro quanto egli possiede; ma se uno più forte di lui sopravenendo lo vinca, gli porterà via tutte le armi nelle quali confidava, e spartirà le sue spoglie. „ È questa un’immagine o similitudine, con cui Gesù Cristo viene rischiarando e ribadendo le cose dette. Chi è questo forte armato, che custodisce la casa e ciò che nella casa si trova? Indubbiamente è il principe delle tenebre, il demonio, la cui forza è certamente grande. Che casa è questa ch’egli difende, e nella quale sono ammassate grandi ricchezze? È il mondo pagano, e quelli stessi tra i Giudei, che combattevano la verità annunziata da Cristo. Egli, il demonio, da lungo tempo possedeva questa casa, e con tutte le armi della forza, dell’astuzia, della menzogna vegliava alla sua difesa per impedire che gli fosse tolta. Chi è il più forte che sopraviene, che lo vincerà, gli strapperà di mano le armi, nelle quali confidava, e si impadronirà della casa e di tutte le ricchezze in essa raccolte? È manifesto: è Gesù Cristo stesso, che viene a cacciare il demonio dal suo regno usurpato: Princeps hujus mundi ejicietur foras, e poco prima ne aveva dato una prova, liberando l’ossesso sotto gli occhi degli stessi scribi e farisei. – Gesù Cristo, non dimentichiamolo mai, o carissimi, caccerà da ciascuno di noi questo forte armato, se per somma sventura vi fosse entrato, o lo terrà fuori delle anime nostre se, come spero, non vi è penetrato; ma sempre a patto che non solo lo lasciamo operare liberamente in noi, ma cooperiamo alla sua grazia, giacché questa senza la nostra cooperazione, rimarrebbe infeconda e non servirebbe che a nostra condanna. “Chi non è meco è contro di me, e chi meco non raccoglie, disperde. „ Questa sentenza di nostro Signore parrebbe non avere nesso alcuno con le altre che la precedono, ma lo ha e naturale, se a dovere ne penetriamo il senso. “Io, così sembra ragionare il Salvatore, Io vengo per combattere il comune nemico, il demonio; io sono il capitano in questa gran guerra; voi e tutti gli uomini dovete combatterlo con me, sotto la mia bandiera. In questa guerra non v i possono essere uomini indifferenti: tra la verità e l’errore, il principe delle tenebre e me, che sono la luce e il Figlio di Dio, dovete scegliere: o sotto la mia bandiera, o sotto quella del mio nemico, e chi non si schiera sotto la mia, è mio nemico, chi meco non raccoglie, cioè chi non si unisce a me, disperde, da me si allontana. „ Qui non si tratta di cose, intorno alle quali si può dissentire senza pericolo della salute, come là dove Cristo disse: “Chi non è contro di voi, sta per voi — Qui non est adversum vos, prò vobis est „ (Luca, IX, 50), ma sì di cose necessarie, anzi del fondamento stesso della salute, giacché si tratta di seguire Cristo od il suo e nostro nemico, il demonio. Gesù passa a descrivere l’arte, l’odio e l’ostinazione con cui il nemico muove a danno degli uomini. “Quando lo spirito impuro è uscito dall’uomo, si aggira per luoghi aridi, cercando riposo, e non trovandolo, dice: Tornerò nella mia casa, donde uscii. E venuto, la trova spazzata ed adorna. Allora si parte e si prende sette altri spiriti peggiori di lui, ed entrati, vi abitano, e le ultime condizioni di quell’uomo sono peggiori delle prime. „ Lo spirito impuro, ossia il demonio, allorché è costretto a partire da un’anima, arde del desiderio di ritornarvi: non si dà pace, e vedendola rifatta bella e stanza di Dio, che vi abita con la sua grazia, “prende altri sette spiriti peggiori di lui, „ cioè raddoppia le insidie e gli sforzi, chiama in suo aiuto altri spiriti molti (il numero sette indica in genere un numero considerevole), e con essi riviene all’assalto, e se l’anima non è ben salda, cade, e allora vi rientra, e il suo stato diventa peggiore. Fors’anche queste parole si riferiscono al popolo d’Israele: esso per lungo tempo fu il popolo eletto, la casa di Dio, mentre tutto il resto del genere umano brancolava nelle tenebre ed era schiavo di satana. Ma questo popolo eletto, ingrato alle grazie ricevute, respingendo e perseguitando i profeti, e sopra tutto, respingendo Cristo e perseguitandolo a morte, doveva cadere sotto la tirannica signoria del demonio e rimanervi fino alla conversione dei Gentili, ondeché la condizione d’Israele, dopo Cristo, sarebbe stata ben peggiore che per lo innanzi. Di questa spiegazione ne persuade ciò che si legge in S. Matteo (XII, 45), il quale, riferite le stesse parole di Gesù Cristo presso S. Luca da noi riportate, conchiude: ” Tale avverrà ancora a questa generazione malvagia. „ Quale che sia la interpretazione di queste sentenze di nostro Signore: sia che le riferiamo al popolo ebreo, sia che le intendiamo dell’anima in particolare che ricade in peccato, la verità che dobbiamo cavarne è questa: che il demonio vinto non lascia nulla di intentato per avere la rivincita; che se può rientrare col peccato in un’anima, da cui fu scacciato, ne fa più crudele governo, e lo stato di quest’anima diventa peggiore, perché le passioni già sopite, si risvegliano più rabbiose, si riaprono le antiche ferite; Dio, offeso dalla ingratitudine diminuisce le sue grazie, e il cuore con il mal uso di queste indura.

Credo …

Offertorium

Orémus Ps XVIII:9, 10, 11, 12

Justítiæ Dómini rectæ, lætificántes corda, et judícia ejus dulci ora super mel et favum: nam et servus tuus custódit ea. [I comandamenti del Signore sono retti, rallégrano i cuori: i suoi giudizii sono più dolci del miele: perciò il tuo servo li adémpie.]

Secreta

Hæc hóstia, Dómine, quaesumus, emúndet nostra delícta: et, ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora mentésque sanctíficet. [Ti preghiamo, o Signore, affinché questa offerta ci mondi dai peccati, e santífichi i corpi e le ànime dei tuoi servi, onde pòssano degnamente celebrare il sacrifício.]

Communio

Ps LXXXIII:4-5 – Passer invénit sibi domum, et turtur nidum, ubi repónat pullos suos: altária tua, Dómine virtútum, Rex meus, et Deus meus: beáti, qui hábitant in domo tua, in sæculum sæculi laudábunt te. [Il pàssero si è trovata una casa, e la tòrtora un nido, ove riporre i suoi nati: i tuoi altari, o Signore degli esérciti, o mio Re e mio Dio: beati coloro che àbitano nella tua casa, essi Ti loderanno nei sécoli dei sécoli.]

Postcommunio

Orémus.

A cunctis nos, quaesumus, Dómine, reátibus et perículis propitiátus absólve: quos tanti mystérii tríbuis esse partícipes. [Líberaci, o Signore, Te ne preghiamo, da tutti i peccati e i perícoli: Tu che ci rendesti partécipi di un così grande mistero.]