Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus Ps XLII:1-2.

Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitudo mea. [Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa da gente malvagia: líberami dall’uomo iniquo e fraudolento: poiché tu sei il mio Dio e la mia forza].

Ps XLII:3

Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me de duxérunt et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua. [Manda la tua luce e la tua verità: esse mi guídino al tuo santo monte e ai tuoi tabernàcoli.]

Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab homine iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus meus et fortitudo mea. [Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa da gente malvagia: líberami dall’uomo iniquo e fraudolento: poiché tu sei il mio Dio e la mia forza].

Oratio

Orémus. Quæsumus, omnípotens Deus, familiam tuam propítius réspice: ut, te largiénte, regátur in córpore; et, te servánte, custodiátur in mente. [Te ne preghiamo, o Dio onnipotente, guarda propízio alla tua famiglia, affinché per bontà tua sia ben guidata quanto al corpo, e per grazia tua sia ben custodita quanto all’ànima.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebræos.

Hebr IX:11-15

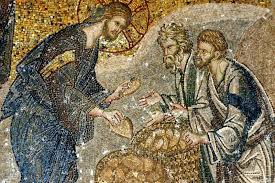

Fatres: Christus assístens Pontifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non hujus creatiónis: neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, ætérna redemptióne invénta. Si enim sanguis hircórum et taurórum, et cinis vítulæ aspérsus, inquinátos sanctíficat ad emundatiónem carnis: quanto magis sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum semetípsum óbtulit immaculátum Deo, emundábit consciéntiam nostram ab opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti? Et ideo novi Testaménti mediátor est: ut, morte intercedénte, in redemptiónem eárum prævaricatiónum, quæ erant sub prióri Testaménto, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt ætérnæ hereditátis, in Christo Jesu, Dómino nostro.

OMELIA I

[da Nuovo Saggio di OMELIE di mons. Bonomelli – 3^ ed. VOL. II, Omelia IX– Marietti ed. Torino 1898- impr.]

“Venuto Cristo, pontefice dei beni futuri, per un maggiore e più perfetto tabernacolo, non fatto a mano, cioè non di questa creazione, né per il sangue di capri o di vitelli, ma per il proprio sangue è entrato una volta per tutte nel Santuario, avendo compiuta una redenzione eterna. Che se il sangue dei “capri e dei tori ed il cenere di giovenca,, sparso sopra i contaminati, santifica a purità della carne; quanto più il sangue di Cristo, il quale, per lo Spirito Santo, offerse se stesso immacolato a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire al Dio vivente? E per questo egli è mediatore del nuovo Testamento, acciocché, intervenutavi la morte, a pagamento delle trasgressioni avvenute sotto l’Alleanza prima, i chiamati ricevano la promessa della eredità eterna „ (Agli Ebrei, IX, 11-15).

Sono cinque versetti, tolti dal capo IX della lettera di S. Paolo agli Ebrei, che la Chiesa ci fa leggere nella Messa di questa Domenica, che dicesi di Passione, perché oggi cominciano i grandi misteri della passione di nostro Signore. È la prima volta, che devo spiegarvi alcune sentenze di questa lettera agli Ebrei, e trovo conveniente premettere alcune avvertenze, che chiariranno alquanto il senso dei versetti che avete uditi. – Questa lettera fu scritta dall’Italia, come si fa manifesto dal penultimo versetto dell’ultimo capo, forse da Roma, dove l’Apostolo era stato in carcere, di recente uscitone tra la prima e la seconda sua prigionia, circa sei anni prima della distruzione di Gerusalemme e quattro circa prima della sua morte. La lettera è scritta ai Cristiani di Palestina, che prima erano stati Giudei. Questi credevano che Gesù Cristo era il Messia, il Figliuol di Dio e tutto ciò ch’Egli aveva insegnato e comandato; ma, nati e cresciuti nel giudaismo, non sapevano staccarsi dalle sue leggi, dai suoi riti, dai suoi sacrifici, dalle sue grandezze, e male sapevano entrare nello spirito del Cristianesimo, tutto fede, vita interna, speranze future, rinnegamento di se stessi, insegnamento della croce. L’antico Patto, iniziato dagli Angeli, proclamato da Mosè, imperniato nel sacerdozio di Aronne, la magnificenza del tempio, le memorie del tabernacolo, dell’arca, delle tavole della legge e via dicendo, esercitavano un fascino incredibile sui loro animi, che noi oggi non possiamo abbastanza comprendere; non sapevano rinunciarvi e alla men peggio essi volevano che il mosaismo dovesse mantenersi per sempre anche nel Cristianesimo. S. Paolo nella sua lettera, si propone di dissipare questi pregiudizi dei Giudei convertiti, che di mente e di cuore erano in gran parte ancora Giudei. Perciò nella lettera toglie a dimostrare la sovrana eccellenza del nuovo sull’antico Patto, del Cristianesimo sul mosaismo, della Chiesa sulla sinagoga, specialmente per tre capi, cioè in quantoché Cristo, Figlio di Dio, di infinito intervallo sovrasta agli Angeli, a Mosè, ad Aronne, ed è il mediatore per eccellenza e l’eterno Pontefice. È questo lo scopo di tutta la lettera, per chi bene la considera. Nel breve tratto recitato e che ora devo spiegare, l’Apostolo dimostra che Cristo, per ragione del suo sacerdozio, sta sopra l’antico, perché Egli è entrato nel santuario vero, cioè il cielo, non nel sangue altrui, nel sangue delle vittime immolate, ma nel proprio sangue, avente efficacia per se stesso. Ora svolgiamo l’alto insegnamento dell’Apostolo e voi, o cari, raddoppiate l’attenzione, perché il soggetto ne è ben degno. “Venuto Cristo, pontefice dei beni futuri, per un maggiore e più perfetto tabernacolo, non fatto a mano, cioè non di questa creazione, né per il sangue di capri o di vitelli, ma per il proprio sangue, è entrato una volta per tutte nel Santuario, avendo compiuta una redenzione eterna. „ Affinché possiamo capire ciò che S. Paolo insegna in questo luogo, occorre accennare brevemente a ciò che dice nei versetti precedenti, e che riguarda le cose principali spettanti al culto dell’antica legge. Le cose del culto nella legge mosaica erano minutamente determinate e tutte e ciascuna avevano un significato proprio. Il popolo ebraico aveva un sol tempio in Gerusalemme, al quale tre volte all’anno si recavano tutti i figli d’Israele giunti all’età di dodici anni. In quel tempio vastissimo tutto era ordinato: nel centro era il luogo destinato ai sacerdoti: nel mezzo il grande altare destinato agli olocausti, ossia al bruciamento delle vittime: oltre l’altare degli olocausti era il vestibolo od atrio: dopo l’atrio c’era il tabernacolo anteriore, o primo tabernacolo, o luogo santo, e finalmente il Santo dei santi, o Santissimo, o secondo tabernacolo, separato dal Santo dei santi, o Santissimo, mediante un velo. Nel primo tabernacolo, o luogo santo, erano il candelabro con le sette lucerne sempre accese, la mensa coi dodici pani, uno per ciascuna tribù d’Israele, e che si rinnovavano ogni sette giorni. Nel Santo de’ santi, o Santissimo, si conservavano il turibolo d’oro, l’arca del Testamento, ed in essa, rivestita d’oro, l’urna d’oro racchiudente la manna, la verga d’Aronne e le tavole della legge. Nel luogo santo, o primo tabernacolo, i sacerdoti entravano due volte al giorno per gli uffici sacri; ma nel secondo tabernacolo, o Santo dei santi, entrava il solo sommo pontefice ed una volta all’anno per offrirvi il sangue della vittima in espiazione dei peccati suoi e del popolo. – Tutto questo significava, dice S. Paolo, che non era ancora venuto il tempo nel quale tutti potessero entrare nel Santo de1 santi, e che dovevano limitarsi a sacrifici, abluzioni e riti materiali, che non avevano forza di santificare la coscienza, e che tutto quel culto doveva durare finché venisse il raddrizzamento (usque ad tempus correctionis), cioè finché venisse Colui che compisse la legge e schiudesse il Santo de’ santi e vi introducesse tutti i redenti. Ora, continua S. Paolo: “È venuto Cristo,, pontefice dei beni futuri; „ al pontefice dell’ordine di Aronne è sottentrato Cristo, il sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec, alla figura è sottentrata la realtà. A quelli che vivevano sotto il sacerdozio mosaico, cioè ai figli d’Israele, se osservavano la legge, era promessa principalmente una mercede temporale: ma Cristo, Pontefice della nuova legge, promette e a suo tempo darà beni celesti, ricompense incomparabilmente più nobili: Christus… Pontifex futurorum honorum. Voi, carissimi, non ignorate l’economia e il carattere dell’antica legge: a chi la trasgrediva erano minacciate pene temporali, e non rare volte inflitta perfino la morte: a chi la osservava erano promessi beni temporali, vittorie sui nemici, abbondanza dei frutti della terra, pace ed ogni prosperità. Ben è vero, che, oltre i castighi e le ricompense terrene, ai trasgressori ed agli osservatori della legge, erano riserbati altresì castighi e premi nella vita futura; ma in generale nei Libri santi si parla più assai di castighi e premi temporali che degli eterni, attesa la natura grossolana del popolo ebraico. La legge nuova, per contrario, ai suoi seguaci non parla che dei premi e dei castighi della vita futura: ai credenti, ai virtuosi quaggiù sulla terra non promette mai la mercede dovuta, ma la mostra aldilà della tomba; anzi va più oltre: ai credenti, ai virtuosi, qui sulla terra annunzia persecuzioni, dolori, travagli, e l’apostolo S. Paolo non teme di proclamare altamente “… che tutti quelli che vogliono vivere piamente secondo Cristo, soffriranno persecuzione — Omnes qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur. „ È questo il carattere proprio della dottrina di Cristo, che in ciò si differenzia dal mosaismo e di gran lunga si innalza sopra di esso. Nondimeno, bisogna confessarlo, non mancano anche tra i Cristiani alcuni, che, malamente applicando alla nuova legge le parole dei Libri santi, che si riferiscono soltanto alla mosaica, e seguendo un cotale spirito giudaico, promettono alla virtù ricompense terrene e al vizio denunziano terrene vendette (Talvolta Iddio può ricompensare la virtù e punire il vizio anche sulla terra ; ma non è economia regolare come nel mosaismo, e noi non possiamo dire ciò in particolare se non quando vi sono argomenti chiari ed evidenti.), e tutto questo in modo ordinario ed a nome di Dio. Ah! no, carissimi. Noi dobbiamo vivere di fede, come vuole l’Apostolo: la nostra vita deve essere la copia della vita di Cristo, che in terra patì ogni maniera di umiliazioni e dolori: la nostra speranza, la nostra mercede non è quaggiù, ma lassù in cielo: noi siamo discepoli di un Pontefice che promette beni futuri: Poritifex futurorum honorum. Il pontefice ebraico, una sola volta all’anno entrava nel Santo dei santi, ch’era opera degli uomini: Gesù Cristo, scrive l’Apostolo, il Pontefice nostro, è entrato in un tabernacolo, nel vero Santo dei santi, raffigurato dal primo, che è il cielo dei cieli, non opera degli uomini, ma di Dio stesso. Il pontefice ebraico entrava nel Santo dei santi, offrendo il sangue di due vittime per i peccati propri e del popolo; Gesù Cristo è entrato in cielo, non col sangue delle vittime, ma per il sangue proprio, e offerto non per i peccati suoi, che non poteva averne, Lui sacerdote santo, innocente, immacolato, non avente parte alcuna con i peccatori (Capo VII, 26). Il pontefice ebraico entrava nel Santo dei santi una volta sola all’anno, ma tutti gli anni, ripetendo gli stessi sacrifici. Pensano alcuni interpreti, anche assai autorevoli, che in quel tabernacolo, maggiore e più perfetto, nel quale dicesi entrato Cristo, sia rappresentata la Chiesa militante, o l’Umanità santa di Cristo. Ma non so come Cristo debba passare per la Chiesa militante e molto meno possa passare per la sua Umanità. — L’una e l’altra sentenza parmi strana, è entrato in cielo una volta sola, e questa non si ripete, perché vale per tutte; e vale per tutte, perché la espiazione da Lui compiuta con il suo sangue è eterna, cioè bastevole per tutti e per tutti i secoli. Gli antichi sacrifici, quelli stessi offerti solennemente una volta all’anno dal sommo pontefice, si dovevano ripetere: ora la stessa necessità del dover ripetere quei sacrifici, grida in altro luogo l’Apostolo, vi dimostra la loro poca efficacia, la loro impotenza di santificare gli uomini (Capo X, 2). Penso che, udendo questa dottrina dell’Apostolo, si affacci alla vostra mente una difficoltà, che è bene sciogliere. Se dal ripetersi i sacrifici nell’antica legge, S. Paolo arguisce la loro poca efficacia e la loro impotenza di santificare le anime, altri potrebbe alla stessa maniera argomentare contro il Sacrificio stesso di Cristo sulla croce, che ogni giorno si ripete senza numero sulla faccia della terra nel sacrificio dell’altare. Ma la risposta è facile e perentoria, o carissimi figliuoli. I sacrifici dell’antica legge erano diversi e distinti tra loro, in guisa che ciascuno era vero sacrificio da se stesso. La cosa va ben altrimenti quanto al Sacrificio di Cristo consumato sulla croce e rinnovato sui nostri altari in ogni Messa che si celebra. Noi teniamo per fede, che il Sacrificio della nuova legge è un solo, quello della croce, al quale nulla si può aggiungere, nulla levare, e sovrabbonda a tutti i bisogni nostri. Nella Messa abbiamo un vero e proprio Sacrificio, ma non è altro che quello stesso della croce: l’unica differenza che corre tra l’uno e l’altro è accidentale, ossia di modo: quello della croce fu sanguinoso, questo della Messa è incruento e si compie sotto le specie del pane e del vino. La vittima che si offre, è la stessa, l’Uomo-Dio, Gesù Cristo; sul Calvario sparse visibilmente il suo sangue e morì: sull’altare sparge il sangue e muore misticamente in quantoché sotto le specie eucaristiche rappresenta veramente ciò che fece sulla croce. Sulla croce offerse e compì il suo Sacrificio, sull’altare lo ripete, e quasi direi, lo prolunga e lo applica agli uomini attraverso lo spazio e il tempo. Un fiume sgorga dai fianchi delle Alpi, e scorrendo per valli e per pianure volge al mare l’ampio volume delle sue acque: esso è un solo fiume, sempre quel solo e medesimo fiume, che scaturisce dalle Alpi, che bagna le valli, che tocca le borgate e le città che trova sulle sue sponde, che irriga le pianure, che sbocca nel mare. Così è il sacrificio del Calvario, un solo, sempre lo stesso, che sotto altra forma continua in tutti i punti dello spazio e del tempo fino all’ultimo giorno dei secoli. Ecco perché san Paolo più innanzi (X, 14) pronuncerà questa sublime sentenza: “Cristo con un solo Sacrificio in perpetuo fece perfetti i santificati — Una oblatione consummavit in sempiternum sanctificatos. „ Ora torniamo al nostro commento là dove l’abbiamo lasciato. Dopo aver detto che Cristo, eterno Pontefice, entrò nel vero Santuario, che è il cielo, una sola volta per tutte, e vi entrò con il proprio sangue, offrendo a tutti per tutti i secoli una compiuta espiazione, prosegue e così ragiona: “Che se il sangue di capri e di tori ed il cenere di giovenca sparso sopra i contaminati (Nel Levitico e nei Numeri, particolarmente al c. XIX, Mosè parla a lungo di quelle che si dicono immondezze della carne od esterne. Era immondo il lebbroso e chi lo toccava: immonda la puerpera, chi toccava un cadavere, ecc. ecc. Erano immondezze materiali, non morali, ma che non permettevano a chi n’era macchiato, il consorzio civile e religioso, se non si purificava con le abluzioni o con i sacrifici prescritti, che erano molti e gravosi), santifica a purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, per lo Spirito Santo, offerse se stesso immacolato a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire al Dio vivente! „ È un argomento semplicissimo e calzante usato con gli Ebrei divenuti Cristiani. Voi tenete che il sangue delle vittime e le purificazioni stabilite da Mosè vi nettino dalle immondezze legali e vi rendano possibile il consorzio civile e la partecipazione delle cose sacre, e sta bene: ora come potrete voi, dice S. Paolo, dubitare che il sangue della Vittima divina, pura ed immacolata, che è Gesù Cristo, che si offerse a Dio con atto d’amore ardentissimo, prosciolga le coscienze, le anime vostre da ogni sozzura di peccato e vi renda atti a servire debitamente a Dio? Qui l’Apostolo mette in rilievo la profonda differenza che passa tra l’efficacia dei sacrifici antichi e il Sacrificio di Cristo. Quelli, per se stessi, non producevano che una purificazione esterna, legale, materiale, e se producevano anche la interna, spirituale, dinanzi a Dio, era unicamente in quanto risvegliava la fede nel futuro Messia e nel suo Sacrificio, doveché questo monda l’anima per virtù propria, la rende bella agli occhi di Dio, liberandola dalle opere morte, cioè dai peccati. E perché i peccati si dicono opere morte? Perché come le cose morte, i cadaveri, sono brutti a vedersi, fanno ribrezzo, gettano lezzo, e nell’antica legge rendevano immondo chi li toccava; così i peccati fanno l’anima brutta e schifosa a Dio, e a così dire lo costringono a torcere altrove gli sguardi. Purificata dai peccati, l’anima è atta a servire al Dio vivente, dice l’Apostolo, mettendo in rilievo il passaggio di stato, d’essere prima soggetta alle opere morte, e poi di poter servire a Dio vivente. “E per questo, conchiude S. Paolo il suo ragionamento, e per questo è mediatore del Testamento nuovo, acciocché, intervenutavi la morte a pagamento delle trasgressioni avvenute sotto l’Alleanza prima, i chiamati ricevano la promessa della eredità eterna. „ – L’Apostolo spiega perché Cristo è l’autore e mediatore del nuovo Testamento, e qui lasciate, o cari, che spieghi un po’ diffusamente il valore di queste parole “testamento” e “mediatore”. Si parla assai spesso di patto, di alleanza, di testamento antico, e di patto, di alleanza e testamento nuovo. Che vogliono dire queste parole? Qual è la ragione del loro uso nel linguaggio sacro? Dio fece promesse solenni a Noè, ad Abramo, ad Isacco, a Mosè: promesse di protezione, di beni temporali e spirituali, e soprattutto fece la gran promessa del futuro Salvatore, che sarebbe venuto dalla progenie di Abramo e dalla famiglia di Davide. Le promesse dei beni temporali, come sapete, erano legate alla condizione che i figli di Abramo e di Giacobbe sarebbero stati fedeli alla osservanza della legge. Le promesse divine furono accettate dai patriarchi e dal popolo registrate nei Libri santi. Era un patto, un’alleanza stretta tra Dio ed il suo popolo, una specie di contratto giurato e consacrato con il sangue delle vittime immolate. L’osservanza del patto con Dio da parte del popolo portava naturalmente il diritto di avere i beni da Dio promessi, e da parte di Dio l’obbligo di darli: ecco perché; i chiamò alleanza o patto, si disse poi anche testamento, perché al possesso dei beni spirituali e della vita eterna che ne è il termine ultimo, non sarebbero giunti che per la morte di Cristo. Ben è vero che gli Ebrei ebbero i beni temporali prima della morte di Cristo: ma quei beni temporali erano figura degli spirituali, e poiché questi non si potevano ottenere che per la morte di Cristo, così anche per ragione dei primi l’economia mosaica meritamente fu detta testamento. In una parola: la disposizione che dicesi testamento, ha vigore dopo la morte del testatore, e solo dopo questa l’erede riceve il possesso della eredità: ora tutte le promesse fatte da Dio agli uomini, quanto ai beni spirituali, erano tutte necessariamente legate alla morte di Cristo, come causa meritoria, e solo alla sua morte si sarebbero dischiuse le porte dei cieli ed avuto il possesso della vita eterna, ed è perciò che Cristo si chiama mediatore del Testamento nuovo, che completa il vecchio imperfetto. S. Paolo in questo luogo e in altri chiama Cristo mediatore in termini, implicitamente poi, dovunque nei Libri santi, è rappresentato come mediatore. La parola mediatore per se stessa importa l’idea d’uno che sta tra due e si adopera a conciliarli tra loro. A chi meglio che a Cristo si addice la dignità di mediatore? Egli primieramente è mediatore tra Dio e l’umano genere per natura, come avvertono i Padri. Gesù Cristo è vero Dio e vero Uomo: in Lui è perfetta la natura umana non meno della divina e unica la persona, e questa è divina. In Lui pertanto si congiungono la natura umana e la divina per guisa ch’Egli è veramente infinito e finito, eterno e temporario, immutabile e mutabile, in una parola Dio e uomo: Egli è, come scrisse S. Gregorio Nisseno, il punto che congiunge le due sponde del finito e dell’infinito, pel quale passano tutti i doni di Dio agli uomini, e per il quale gli uomini e gli Angeli stessi, dei quali ancora è capo, vanno a Dio. In questo senso Gesù Cristo è mediatore naturale. Egli poi adempie con sovrana perfezione gli uffici tutti di mediatore. Egli, in quanto uomo, paga per noi non solo, ma alla giustizia divina offre se stesso qual vittima espiatrice e propiziatrice in modo perenne, e salva da una parte tutti i diritti della giustizia eterna, pagando della sua stessa Persona in misura infinita, e dall’altra spiegando le magnificenze della sua carità, col patire e morire per gli uomini colpevoli, ond’Egli è la nostra conciliazione e la nostra pace, come insegna l’Apostolo. Carissimi! Gesù Cristo è il Figlio di Dio e di Maria: in Lui il Padre trova tutte le sue compiacenze: in Lui ama ed abbraccia tutti quelli che per fede ed amore a Lui sono uniti e somiglianti: a Gesù Cristo adunque, fratel nostro secondo la carne, stringiamoci per fede viva, per salda speranza, per ardente carità: a Lui facciamoci simili nelle parole e nelle opere, e dov’Egli è, noi pure saremo.

Graduale Ps CXLII:9, 10

Eripe me, Dómine, de inimícis meis: doce me fácere voluntátem tuam

Ps XVII:48-49

Liberátor meus, Dómine, de géntibus iracúndis: ab insurgéntibus in me exaltábis me: a viro iníquo erípies me.

Tractus Ps CXXVIII:1-4

Sæpe expugnavérunt me a juventúte mea.

[Mi hanno più volte osteggiato fin dalla mia giovinezza.]

Dicat nunc Israël: sæpe expugnavérunt me a juventúte mea. [Lo dica Israele: mi hanno più volte osteggiato fin dalla mia giovinezza.]

Etenim non potuérunt mihi: supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres. V. [Ma non mi hanno vinto: i peccatori hanno fabbricato sopra le mie spalle.]

Prolongavérunt iniquitátes suas: Dóminus justus cóncidit cervíces peccatórum. [Per lungo tempo mi hanno angariato: ma il Signore giusto schiaccerà i peccatori.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann VIII: 46-59

“In illo témpore: Dicébat Jesus turbis Judæórum: Quis ex vobis árguet me de peccáto? Si veritátem dico vobis, quare non créditis mihi? Qui ex Deo est, verba Dei audit. Proptérea vos non audítis, quia ex Deo non estis. Respondérunt ergo Judæi et dixérunt ei: Nonne bene dícimus nos, quia Samaritánus es tu, et dæmónium habes? Respóndit Jesus: Ego dæmónium non hábeo, sed honorífico Patrem meum, et vos inhonorástis me. Ego autem non quæro glóriam meam: est, qui quærat et júdicet. Amen, amen, dico vobis: si quis sermónem meum serváverit, mortem non vidébit in ætérnum. Dixérunt ergo Judaei: Nunc cognóvimus, quia dæmónium habes. Abraham mórtuus est et Prophétæ; et tu dicis: Si quis sermónem meum serváverit, non gustábit mortem in ætérnum. Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mórtuus est? et Prophétæ mórtui sunt. Quem teípsum facis? Respóndit Jesus: Si ego glorífico meípsum, glória mea nihil est: est Pater meus, qui gloríficat me, quem vos dícitis, quia Deus vester est, et non cognovístis eum: ego autem novi eum: et si díxero, quia non scio eum, ero símilis vobis, mendax. Sed scio eum et sermónem ejus servo. Abraham pater vester exsultávit, ut vidéret diem meum: vidit, et gavísus est. Dixérunt ergo Judaei ad eum: Quinquagínta annos nondum habes, et Abraham vidísti? Dixit eis Jesus: Amen, amen, dico vobis, antequam Abraham fíeret, ego sum. Tulérunt ergo lápides, ut jácerent in eum: Jesus autem abscóndit se, et exívit de templo.” Laus tibi, Christe!

Omelia II

[Idem om. X]

“Chi di voi mi convince di peccato? S’io dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Allora i Giudei risposero e gli dissero: Ora non diciamo noi bene, che tu sei un Samaritano, e che hai addosso il demonio? Gesù rispose: Io non ho addosso il demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Ma io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e ne giudica. In verità, in verità vi dico: Se alcuno osserva la mia parola, non vedrà morte in eterno. Laonde i Giudei gli dissero: Ora conosciamo che hai addosso il demonio. Abramo e i profeti son morti: e tu dici: Chi osserva la mia parola non vedrà morte in eterno! Sei forse da più di Abramo, padre nostro, che morì? E dei profeti, che morirono? Che pretendi di essere? Gesù rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla; quegli che mi glorifica è il Padre mio, il quale voi dite essere vostro Dio. Eppure non l’avete conosciuto; ma Io lo conosco: e se dicessi di non lo conoscere, sarei bugiardo simile a voi; ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, il padre vostro, giubilando, desiderò vedere il mio giorno: lo vide, e se ne rallegrò. A1lora i Giudei gli dissero: Non hai ancor cinquant’anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro: I n verità, in verità vi dico: Prima che nascesse Abramo, io sono. Essi allora diedero di piglio alle pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose, e uscì dal tempio „ (S. Giov. VIII, 46-59).

Era il mese di settembre dell’anno precedente la morte di Gesù Cristo, e in Gerusalemme si celebrava la festa solenne della Seenopegia, ossia dei Tabernacoli, che ricordava i quarant’anni vissuti dal popolo sotto le tende nel deserto. Quella festa durava otto giorni e chiamava al tempio tutti i Giudei che non erano dispensati. Gesù vi andò con i suoi discepoli, e nel tempio stesso, o forse nell’atrio. ebbe molte e lunghe discussioni con i dottori o maestri della legge, presenti, com’era naturale, molti del popolo. Queste discussioni tra Gesù e i principi del popolo e i maestri della legge, versavano quasi interamente sulla sua missione divina, e si trovano compendiate nei capi settimo e ottavo di S. Giovanni, e i quattordici versi sopra riportati ne sono una piccola parte. La spiegazione è piana e facile ma, non posso dissimularlo, mi torna grave e molesto il darvela, perché vi si incontrano le più atroci ingiurie e le più orribili bestemmie lanciate in faccia a Gesù Cristo stesso. Ma se i nostri cuori proveranno una stretta dolorosa, udendo quei vituperi e quelle bestemmie esecrabili scagliate contro il Figlio di Dio fatto uomo, ne riceveranno anche lume e conforto, ammirando la bontà di Chi le sofferse con tanta mansuetudine, e meditando l’alta lezione, che ci è data. – “Chi di voi mi convince di peccato? „ Nei versetti che precedono Cristo aveva rimproverato ai Giudei il disegno già da loro concepito di ucciderlo, nel che mostravano di seguire il demonio, che fin da principio fu omicida, trascinando i progenitori nel peccato e sottoponendoli alla morte, e bugiardo e padre di bugia, ingannandoli. Per mostrare che dovevano credere alle sue parole, soggiunge: “Chi di voi mi convince di peccato ? „ S’Io violassi la legge, se fossi in qualche cosa colpevole, avreste ragione di rifiutarmi fede: ma voi non trovate, né potrete mai trovare colpa alcuna in me: perché dunque resistete alla mia dottrina? Perché non mi credete? Questa solenne sfida di Gesù Cristo fatta ai suoi nemici “Chi di voi mi convince di peccato, „ non poteva uscire che dalle sue labbra. Egli francamente afferma d’essere immune d’ogni colpa: e come poteva essere altrimenti? Egli era Uomo-Dio; l’umana natura sussisteva nella Persona del Verbo, e se l’umana sua natura avesse potuto peccare, Dio stesso avrebbe peccato, che è assurdo e bestemmia orrenda. Ma Io so, continua Cristo, Io so perché voi non credete alle mie parole: “Chi è da Dio ascolta le parole di Dio; „ cioè chi ha lo spirito di Dio, chi ama Dio, chi è inchinevole ad ubbidire a Dio, ascolta volentieri le sue parole e crede ad esse: voi non avete lo spirito di Dio, voi non lo amate, perciò non ascoltate le parole mie, che sono quelle di Dio stesso. È ciò che avviene anche tra gli uomini. Se noi abbiamo stima d’una persona, se l’amiamo, se abbiamo comunanza di idee, ci sentiamo inchinevoli a porgere orecchio benevolo alle sue parole, le accogliamo facilmente e non ci permettiamo nemmeno di esaminarle o discuterle. Il figlio ascolta volentieri le parole del padre, la sposa quelle dello sposo, l’amico quelle dell’amico, perché hanno comune lo spirito, e l’amore unisce misteriosamente i loro cuori e le loro menti. Ecco perché le anime pie ascoltano docilmente la parola di Dio, e le anime tristi e malvagie ne provano noia e dispetto. Ciascuno ne può fare in se stesso la prova: si ascolta con piacere ciò che si ama, ciò che risponde ai bisogni del nostro cuore: amiamo Dio ed ascolteremo volentieri le sue parole. I Giudei compresero il rimprovero di Cristo, che in sostanza diceva loro che non avevano lo spirito di Dio, e pieni d’ira, con mal piglio gli dissero: “E non diciamo bene noi che tu sei un Samaritano ed hai addosso il diavolo? „ Insulto più bestiale e più empia e scellerata ingiuria non si poteva gettare in viso al Figliuol di Dio, al Santo dei santi! E ponete mente che l’orrida ingiuria era fatta a Gesù nel tempio, alla presenza dei suoi discepoli e d’una gran folla, e fatta con un’aria di cinica beffa, che la rende ancor più cocente. “E non diciamo noi bene che tu sei un Samaritano ed hai il demonio addosso? „ Qui si fa chiaro che altra volta, anzi poco prima gli avevano scagliato contro l’orrendo insulto, ancorché il Vangelo non lo riporti, ed ora freddamente lo riconfermano, e per giunta dicono: “Sì, noi diciamo bene, né punto ci inganniamo,, . – Due titoli, l’uno più ingiurioso dell’altro, appongono a Cristo: lo chiamano Samaritano e posseduto dal demonio. Per i Giudei i Samaritani erano doppiamente nemici, degni di disprezzo e d’odio: essi erano nemici nel senso nazionale e patriottico e più ancora nel senso religioso, come disertori dell’antica fede. L’astio tra i due popoli era profondo e comune in tutte le classi sociali, a talché la donna samaritana rifiutò a Cristo un po’ d’acqua, che le aveva chiesto, unicamente perché era giudeo, e altra volta gli abitanti d’un castello gli chiusero in faccia le porte, perché se ne andava a Gerusalemme. I Giudei forse avevano saputo delle escursioni di Cristo nella Samaria, della conversione di molti tra di loro, e nominatamente della donna al pozzo di Sichem; fors’anche avevano udito della parabola da Lui recitata, in cui il Samaritano dava una terribile lezione al sacerdote ed al levita, e si proponeva quale modello di carità: perciò era venuto in voce di amico dei Samaritani, di questi nemici della patria, del culto e della fede pura dei Giudei, e per dirgli una villania gravissima, rispondono a Gesù: “E non diciamo noi bene che tu sei un Samaritano,„ cioè amico dei nemici della patria nostra e disertore della nostra religione? – E non basta, aggiungono ancora: “Ed hai addosso il demonio. „ Un uomo posseduto dal demonio, che agisce sotto l’impulso del demonio, che è schiavo del demonio, valeva dire del padre della bugia e autore del male, è l’uomo peggiore che si possa immaginare, il più sciagurato di tutti gli esseri. Ebbene: questo atrocissimo insulto fu detto a Gesù Cristo: “Tu hai addosso il demonio! „ Oh scelleraggine che non ha nome! Oh orrore! E Gesù che disse? che fece? Ah! noi avremmo voluto che in quell’istante avesse lasciato trasparire la luce, che lo avvolgeva sul Tabor, che avesse armata la destra di fulmini, che sotto il peso della sua gloria avesse schiacciati quei miserabili e copertili di vituperio: ma queste sono le idee nostre, affatto umane, ben diverse dai consigli della sapienza e della misericordia di Dio. Gesù, udita quella orribile contumelia, con tutta calma e con sovrana dignità, rispose: “Io non ho addosso il demonio. „ Egli lascia cadere la prima ingiuria, “Tu sei un Samaritano, „ perché trattavasi di uomini erranti, sì, ma che potevansi ravvedere, e tra i quali molti erano pur retti e buoni. Quanto alla seconda e più sanguinosa ingiuria, risponde semplicemente: “Io non ho addosso il demonio. „ Quanta dignità! qual piena signoria di se stesso! quanta grandezza d’animo! Figliuoli carissimi! Allorché altri vi offende, vi ingiuria, vi vitupera, fosse anche brutalmente, vi stia dinanzi agli occhi l’esempio di mansuetudine, di dolcezza, di pazienza inalterabile di Gesù Cristo. Le ingiurie, che voi riceverete, non potranno mai pareggiare quelle ricevute da Gesù Cristo, e pensate, ch’Egli è Dio e voi povere creature! Dopo aver respinta dignitosamente la brutale ingiuria, Gesù aggiunse: “Io onoro il Padre mio e voi mi disonorate. „ Io l’onoro, annunziando la verità, adempiendo in mezzo a voi la missione che tengo, e facendo in ogni cosa il voler suo, “e voi mi disonorate. „ In questa espressione si semplice e sì piena di dignità si sente il dolore, quasi il gemito d’un’anima crudelmente ferita. “Io non cerco, continua Cristo, la mia gloria, „ come non cerco di fare la mia volontà, come uomo; ma cerco solo la gloria del Padre mio e di fare la sua volontà. Tutto Io son pronto a sacrificare, anche la mia vita ed il mio stesso onore, purché ne venga gloria a Colui che mi ha mandato. Io non penso a me ed all’onor mio: a questo penserà il Padre mio e a Lui totalmente me ne rimetto. E ciò che dovremmo far tutti noi Cristiani, adempire i nostri doveri e cercare e procurare, nella loro osservanza, la gloria di Dio, sicuri che Iddio penserà a noi, e a suo tempo ci renderà la promessa mercede. “Tu pensa a me, diceva Cristo a S. Caterina da Siena, ed io penserò a te. „ E qui Cristo, quasi in atto di rivolgersi a quelli tra i suoi uditori che credevano alle sue parole e confortarli a star saldi nella fede in onta alla incredulità, agli insulti ed all’odio dei Giudei, assumendo quell’accento pieno di autorità e maestà, che gli si addiceva, disse: “In verità, in verità vi dico: Se alcuno osserva la mia parola, non vedrà morte in eterno. „ Che fu un dire: Chiunque crederà alle mie parole, non basta, e le metterà in pratica, non soggiacerà a quella morte che sola è vera morte, la morte eterna. Una sentenza sì solenne, sì perentoria e sì inaudita in bocca d’un uomo, contro del quale erano pieni di mal animo e di disprezzo, doveva naturalmente irritare i Giudei e provocarli a nuove ingiurie. E in vero, guardandosi forse gli uni gli altri in aria di scherno e scrollando dispettosamente il capo, gli risposero: “Ora conosciamo che hai addosso il demonio. „ Sì, non ci siamo ingannati quando poco fa te l’abbiamo detto; se avevamo ancora qualche dubbio, tu ce lo togli con le tue parole. Come osi tu dire che chi osserva le tue parole non vedrà la morte in eterno? Abramo e i profeti sono morti. Sei tu forse da più di Abramo nostro padre, che morì? E dei profeti, che morirono anch’essi? Chi pretendi di essere? Evidentemente i Giudei fraintesero le parole di Cristo e, secondo l’uso loro, le pigliarono nel senso materiale e non nello spirituale. Cristo aveva detto: “Chi osserva le mie parole non sarà soggetto alla morte eterna dell’anima”, e i Giudei le intesero della morte del corpo, quasiché avesse voluto dire che chi osservava le sue parole sarebbe stato affrancato, come già fu promesso ad Adamo, dalla morte naturale del corpo. Ecco il perché della loro risposta, della rinnovata ingiuria, “tu hai addosso il demonio, „ e della difficoltà che muovono e che si chiude con quell’insolentissima domanda: “Chi pretendi di essere?„ Gesù, sempre inteso ad illuminare quelle menti ostinate, dissimulando le nuove e più gravi ingiurie, con imperturbabile mansuetudine risponde: “Se io glorifico me stesso, la gloria mia è nulla; quegli che mi glorifica, è il Padre mio, il quale voi dite essere vostro Dio. „ – “Vi ho detto – tale è il significato della risposta di Cristo – vi ho detto che chiunque osserva la mia parola, non vedrà mai la morte eterna dell’anima; voi ne argomentate ch’Io mi levo sopra tutti, anche sopra i profeti ed Abramo stesso; voi mi accusate di cercare la mia gloria, mi accusate di orgoglio intollerabile. No, Io non cerco la mia gloria, Io non sono un orgoglioso: se cercassi, Io, la mia gloria, sarebbe una follia con voi e dinanzi a tutti gli uomini. La gloria non la dà l’uomo a se stesso, ma la riceve dagli altri, gli deve esser resa da testimoni degni di fede, da giudici competenti. S’Io parlassi per conto mio e non avessi una testimonianza pubblica, irrecusabile, che conferma la mia parola, voi avreste ragione di respingere la mia parola; ma vi è chi mi glorifica, chi conferma la mia parola, è il Padre mio. Egli ha confermato la mia parola, mi ha glorificato sulle rive del Giordano, in modo strepitoso, mi ha glorificato con la testimonianza del Battista e con la prova dei miracoli: sono le opere, ch’Io faccio, opere divine, che voi non potete negare, quelle che mi danno gloria e mostrano la verità della mia missione. Queste opere non sono opere di me, uomo povero e debole, ma opere del Padre mio. — E chi è, o Figlio di Maria, questo Padre, di cui sì spesso parlate, che vi glorifica e che Voi glorificate? Egli certamente non può essere Giuseppe, povero operaio e già disceso nel sepolcro. Chi è dunque questo Padre vostro, o Gesù benedetto? Gesù non esita a dirlo nettamente : “Il Padre mio è Colui, che voi dite essere vostro Dio: il Padre mio è Dio. „ Osservate che Gesù non dice: Dio è padre nostro, accomunando la propria dignità a quella di tutti gli uomini, figli di Dio per adozione; ma dice: Dio è Padre mio, chiaramente indicando che Egli non è figlio di Dio come gli altri uomini, figlio per grazia, per benigna adozione; ma è Figlio di Dio in altro modo ben più alto e perfetto, che non può essere che Figlio di Dio per generazione naturale. Gesù Cristo pertanto si dice solennemente, in faccia alle turbe ed ai suoi stessi nemici, Figlio vero e naturale di Dio, eguale al Padre. “Voi, prosegue Gesù Cristo, non conoscete Dio, il Padre mio: non ponete mente alla sua testimonianza, alle opere ch’Io fo nel suo nome e mostrano, ch’Io sono suo Figlio; ma se non lo conoscete voi, lo conosco Io e lo proclamo; se non lo dicessi, mentirei e sarei menzognero come siete menzogneri voi, i quali dite ch’Io sono un Samaritano ed un posseduto dal demonio, ed affermate di conoscere Dio e ricusate fede al Figliuolo suo, che vi parla. Ma Io non verrò meno alla mia missione, e l’adempirò fedelmente. Voi dite d’essere figli di Abramo, e ve ne gloriate: Abramo è morto da duemila anni: ebbene, sappiatelo, “Abramo, il padre vostro, giubilò, pensando di vedere il mio giorno: lo vide, e ne gioì. „ Gesù Cristo in queste parole manifestamente insinua la sua preesistenza ad Abramo e fa meglio conoscere che cosa intenda significare, affermando d’essere Figlio di Dio. Abramo, a cui fu fatta ripetutamente la promessa, che dalla sua progenie sarebbe venuto il Salvatore del mondo, si rallegrò, esultò in questa speranza: vivendo con gli altri patriarchi e profeti e santi nella serena aspettativa della futura redenzione, Abramo dalla bocca di Simeone, di Zaccaria, di Elisabetta, di Giuseppe, di Giovanni e d’altri poté udire che il Figlio di Dio fatto uomo era nato, che il giorno del riscatto era vicino: Abramo, attraverso alle ombre del Limbo poté vedere il giorno, ossia la venuta di Cristo, e ne fu ricolmo di gioia. I Giudei, intendendo sempre le parole di Cristo alla maniera umana e non ravvisando in Lui, che un semplice uomo, credettero di coglierlo in fallo, e in aria di compatimento e di beffa gli dissero: “Non hai ancora cinquant’anni e tu vedesti Abramo? „ Veramente Cristo non aveva detto d’aver veduto Abramo, ma che Abramo aveva veduto la sua venuta e ne aveva gioito, ma la sostanza era la stessa. Allorché Gesù Cristo tenne questo discorso nel settembre o nell’ottobre precedente la Pasqua, in cui morì, era presso ai 34 anni; ma i Giudei, per modo di dire e per scherno, dissero : “Non hai ancor cinquant’anni ed hai veduto Abramo? Tu parli da scherzo o sei un dissennato. „ Gesù li colse in parola, e senza velo affermò chi Egli era, e dicendo con la sua forma solita della massima osservanza: “In verità, in verità vi dico: Prima che nascesse Abramo, Io sono. „ Ponete mente alla forma di dire di assoluta autorità e della massima chiarezza usata da Cristo: Abramo visse ventitré secoli or sono, così il divino Maestro: voi vedete in me un uomo, che non tocca i cinquant’anni; eppure vi dico, ch’Io sono prima che Abramo nascesse: non sono fatto, non creato, ma sono prima di Abramo. L’affermazione della propria esistenza prima di Abramo e con quella parola sono, che s’addice solo a Dio e richiama l’oracolo mosaico, io “sono quel che sono”, metteva in tutta luce il pensiero di Cristo: Io sono il Figlio di Dio naturale, Io sono eterno. E i Giudei pigliarono veramente in questo senso le parole di Gesù Cristo, vi ravvisarono l’affermazione precisa della propria divinità e tosto diedero di piglio alle pietre per scagliargliele ed ucciderlo. Mosè nel Levitico (Capo XXIV, 16) aveva comandato, che il bestemmiatore fosse tosto lapidato dalla moltitudine; ora la dichiarazione esplicita e formale di Cristo, ch’Egli era il Figlio di Dio e Dio, per loro era la più enorme bestemmia, e sarebbe stata tale quando realmente non lo fosse stato. E fu, pochi mesi dopo, precisamente questa stessa dichiarazione di Gesù Cristo, che provocò il grido di Caifa e del gran Consiglio: “Egli ha bestemmiato, è reo di morte. „ E non vi è dubbio, quei furibondi, afferrate le pietre, che erano loro alle mani, perché il tempio era allora in fabbrica, l’avrebbero ucciso sullo stesso luogo, come più tardi uccisero Stefano; ma Gesù si nascose, probabilmente mescolandosi nella folla, protetto altresì dai discepoli e da parecchi della folla stessa, che credevano in Lui, e così usci dal tempio, perché l’ora da Lui stabilita non era venuta, né quello era il modo con cui voleva consumare il suo sacrificio. Con ciò volle anche insegnarci, che se dobbiamo animosamente affrontare qualunque più grave pericolo, anche della vita, per la difesa della verità, dobbiamo prudentemente scansarlo, allorché la manifesta necessità del dovere non lo esige. Due grandi verità Gesù Cristo ci insegna nel Vangelo, che vi ho spiegato: la prima è l’esempio di pazienza e mansuetudine meravigliosa in soffrire le orribili ingiurie, delle quali fu fatto segno pubblicamente dai Giudei; la seconda è la divinità della sua Persona, la sua origine per generazione eterna dal Padre, proclamata apertamente in faccia ai suoi stessi nemici; verità, che è il fondamento principale della nostra fede.

Credo …

Offertorium

Orémus Ps CXVIII:17, 107

Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: retríbue servo tuo: vivam, et custódiam sermónes tuos: vivífica me secúndum verbum tuum, Dómine. [Ti glorífico, o Signore, con tutto il mio cuore: concedi al tuo servo: che io viva e metta in pràtica la tua parola: dònami la vita secondo la tua parola.]

Secreta

Hæc múnera, quaesumus Dómine, ei víncula nostræ pravitátis absólvant, et tuæ nobis misericórdiæ dona concílient. [Ti preghiamo, o Signore, perché questi doni ci líberino dalle catene della nostra perversità e ci otténgano i frutti della tua misericórdia.]

Communio 1 Cor XI:24, 25

Hoc corpus, quod pro vobis tradétur: hic calix novi Testaménti est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem. [Questo è il mio corpo, che sarà immolato per voi: questo càlice è il nuovo patto nel mio sangue, dice il Signore: tutte le volte che ne berrete, fàtelo in mia memoria.]

Postcommunio

Orémus.

Adésto nobis, Dómine, Deus noster: et, quos tuis mystériis recreásti, perpétuis defénde subsidiis. [Assístici, o Signore Dio nostro: e difendi incessantemente col tuo aiuto coloro che hai ravvivato per mezzo dei tuoi misteri.]