DOMENICA II di AVVENTO

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Is XXX:30.

Pópulus Sion, ecce, Dóminus véniet ad salvándas gentes: et audítam fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia cordis vestri. [Popolo di Sion, ecco il Signore verrà a salvare tutte le genti: il Signore farà udire la gloria della sua voce inondando di letizia i vostri cuori.]

Ps LXXIX:2

Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Joseph. [Ascolta, tu che reggi Israele, tu che guidi Giuseppe come un gregge.]

Pópulus Sion, ecce, Dóminus véniet ad salvándas gentes: et audítam fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia cordis vestri. [Popolo di Sion, ecco il Signore verrà a salvare tutte le genti: il Signore farà udire la gloria della sua voce inondando di letizia i vostri cuori.]

Oratio

Orémus.

Excita, Dómine, corda nostra ad præparándas Unigéniti tui vias: ut, per ejus advéntum, purificátis tibi méntibus servíre mereámur: [Eccita, o Signore, i nostri cuori a preparare le vie del tuo Unigenito, affinché, mediante la sua venuta, possiamo servirti con anime purificate:]

Lectio

Lectio Epístolæ beáti Pauli Apostoli ad Romános.

Rom XV:4-13.

Fatres: Quæcúmque scripta sunt, ad nostram doctrínam scripta sunt: ut per patiéntiam et consolatiónem Scripturárum spem habeámus. Deus autem patiéntiæ et solácii det vobis idípsum sápere in altérutrum secúndum Jesum Christum: ut unánimes, uno ore honorificétis Deum et Patrem Dómini nostri Jesu Christi. Propter quod suscípite ínvicem, sicut et Christus suscépit vos in honórem Dei. Dico enim Christum Jesum minístrum fuísse circumcisiónis propter veritátem Dei, ad confirmándas promissiónes patrum: gentes autem super misericórdia honoráre Deum, sicut scriptum est: Proptérea confitébor tibi in géntibus, Dómine, et nómini tuo cantábo. Et íterum dicit: Lætámini, gentes, cum plebe ejus. Et iterum: Laudáte, omnes gentes, Dóminum: et magnificáte eum, omnes pópuli. Et rursus Isaías ait: Erit radix Jesse, et qui exsúrget régere gentes, in eum gentes sperábunt. Deus autem spei répleat vos omni gáudio et pace in credéndo: ut abundétis in spe et virtúte Spíritus Sancti.

Omelia I

[Mons. Bonomelli: Omelie – Vol. I, Omelia III – Torino 1899]

“Tutte le cose che furono già scritte, furono scritte per nostro ammaestramento, affinché per la pazienza e per la consolazione delle Scritture noi manteniamo la speranza. Il Dio poi della pazienza e della consolazione vi conceda di avere un medesimo sentimento fra voi, secondo Gesù Cristo. Affinché di pari consentimento, con un sol labbro, diate gloria a Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Il perché accoglietevi gli uni gli altri come Gesù Cristo ha accolto voi a gloria di Dio. E veramente io affermo, Gesù Cristo essere stato ministro della circoncisione per la veracità di Dio, per mantenere le promesse fatte ai patriarchi: i gentili poi glorificare Iddio per la misericordia, siccome sta scritto: Per questo io ti celebrerò fra le nazioni e inneggerò a] tuo nome. E altrove: Rallegratevi, o genti, col suo popolo. E ancora: “Quante siete nazioni, lodate il Signore, e voi, o popoli tutti, celebratelo. E Isaia dice ancora: Vi sarà il rampollo di Jesse e colui che sorgerà a reggere le nazioni, e le nazioni spereranno in lui. Intanto il Dio della speranza vi ricolmi di ogni allegrezza e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la forza dello Spirito santo. ,, (Ai Rom, XV, 4-13). –

Queste parole l’apostolo Paolo scriveva ai fedeli a Chiesa di Roma verso la fine della sua lettera, e queste parole la Chiesa oggi ci fa leggere nella santa Messa, e su queste parole io richiamerò per pochi minuti la vostra attenzione, che vi prego di accordarmi intera. – ” Tutte le cose che furono già scritte, furono scritte per nostro ammaestramento, affinché per la pazienza e per la consolazione delle Scritture noi manteniamo la speranza. „ Per comprendere il significato di questa sentenza fa d’uopo rilevare il nesso con le parole che la precedono. Nel versetto antecedente l’Apostolo parla di Gesù Cristo, che non secondò le sue inclinazioni naturali per salvare gli uomini, ma tutto sostenne; onde tutte le offese fatte a Dio ricaddero sopra di Lui, che n’era mallevadore, e a conferma cita un luogo del Salmo LXVIII: ” I vituperi dei tuoi vituperatori caddero sopra di me: „ parole queste messe in bocca a Gesù Cristo stesso. Messo innanzi ai fedeli questo oracolo delle Scritture, adempiutosi in Cristo, l’Apostolo prosegue, affermando in genere, che tutto ciò che i Libri divini insegnano, lo insegnano a nostro vantaggio spirituale. Che cosa sono i Libri santi? Sono il Codice divino, al quale dobbiamo conformare tutta la nostra vita: sono la lettera, scrive S. Atanasio, che Dio manda agli uomini; lettera che contiene la sua santa volontà, legge sovrana per noi tutti. “La Scrittura tutta, dice san Paolo in un altro luogo, è divinamente inspirata, ed è utile ad insegnare, ad arguire, a correggere, ad ammaestrare nella giustizia, affinché l’uomo di Dio sia perfetto ed adorno d’ogni opera buona „ (II Timot. III, 16 e 17). Senza il conoscimento di ciò che dobbiamo credere e fare è impossibile salvarci. E questo conoscimento donde deriva? Da Dio solo, fonte d’ogni verità. E per quali modi, per quali vie Dio ci comunica il conoscimento di queste verità? Per mezzo della parola; e questa può essere annunziata a noi a voce per mezzo degli Apostoli e della Chiesa e può giungere a noi scritta, per mezzo dei Libri divinamente ispirati. La prima via è la più facile e spedita e basta per tutti indistintamente gli uomini: la seconda via è meno facile e meno spedita, né a tutti possibile: ma è pur sempre buona e santa. Qual cosa più buona e santa dell’apprendere le verità della fede su quei libri, che Dio volle si scrivessero a nostra istruzione e conforto? Quelle verità, che un dì risuonarono sulle labbra di Cristo e degli Apostoli, sono lì scritte sui Libri santi: tra noi e gli ascoltatori di Cristo e degli Apostoli non vi è differenza alcuna; quelli ricevevano la verità per gli orecchi, noi per gli occhi, ma è sempre la stessa verità. – Un tempo, o carissimi, la Scrittura santa si leggeva e si meditava anche dai semplici fedeli; era un libro in mano di tutti che sapevano leggere: oggi dov’è il laico, anche istruito, che legga e mediti alcuna volta questo Libro divino? Si leggeranno libri d’ogni maniera; ma il libro per eccellenza, il libro in cui tutto è verità e che ci ammaestra nelle cose del cielo, che ci insegna la via della virtù, pur troppo è dimenticato. Se non lo si legge, né si medita, se ne ascolti almeno la spiegazione, che la Chiesa comanda sia fatta al popolo ogni domenica! E che cosa ci insegnano i Libri santi e nominatamente le parole del Profeta sopra riportate dall’Apostolo? Esse ci insegnano (scolpitevelo bene nell’animo), ci insegnano la pazienza nei mali e il conforto nelle tribolazioni. Chi di noi, o dilettissimi, non ha da soffrire nell’esercizio della virtù, e nel durarvi saldamente? Bisogna patire, bisogna portare ogni giorno la nostra croce, e sovente assai pesante. Ebbene! Nei Libri sacri, nell’esempio dei santi e sopratutto nell’esempio di Gesù Cristo troveremo lume, forza e conforto e perfino consolazione in mezzo alle amarezze della vita, ponendoci innanzi agli occhi la mercede che ci è promessa e che teniamo sicura per la speranza: Spem habeamus. Un’anima, che si inginocchia dinanzi a Gesù Cristo crocifisso e, scorrendo il Vangelo, ne medita la vita piena di dolori, di umiliazioni senza nome e pensa ch’Egli è Dio, il Santo per eccellenza: un’anima, che creda oltre la tomba cominciare un’altra vita interminabile, in cui si riparano le ingiustizie della presente e i dolori passeggeri di questa sono ripagati con gioie ineffabili ed eterne: come volete che quest’anima non si conforti e non si rallegri? Ah! essa deve esclamare con l’Apostolo: “Sovrabbondo di gioia in mezzo alle mie tribolazioni e la morte stessa per me è un guadagno. „ – Pregustando nella speranza le gioie promesse a chi soffre per Gesù Cristo, S. Paolo, in uno di quegli impeti di carità sì frequenti nelle sue lettere, esclama: “Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere un medesimo sentimento fra voi, secondo Gesù Cristo. „ Le parole “il Dio della pazienza e della consolazione „ sono un modo di dire ebraico, che significa, Dio autore e Largitore della pazienza e della consolazione: Dio, che è pazientissimo, o la stessa pazienza e consolazione, vi conceda ciò che è frutto prezioso della pazienza e causa di consolazione purissima, cioè la pace, la concordia fra voi, secondo Gesù Cristo, cioè quale è da Lui voluta. Carissimi! l’Apostolo desiderava ai suoi cari figliuoli, come il massimo dei beni, la concordia e la pace tra loro. L’abbiamo noi nella nostra parrocchia, nelle nostre famiglie questa pace benedetta, questo sentimento stesso tra noi, come si esprime l’Apostolo? Oimè! Quanti mali umori! quanti rancori! quante maldicenze, che seminano la discordia e mettono sossopra le famiglie! Se la carità fraterna non regna nei nostri cuori, come potremo, di pari sentimento e d’un sol labbro glorificare Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, secondo che comanda l’Apostolo? Può egli un padre amoroso gradire l’ossequio e le testimonianze di riverenza e di affetto dei figli, quando sa che essi si guardano di mal occhio tra loro e forse anche si odiano? Oh! no certamente; così Iddio, il padre nostro, non può gradire i nostri omaggi e le nostre preghiere, se i nostri cuori non sono avvivati dall’alito divino della carità fraterna. Dobbiamo aver tutti un solo cuore e un’anima sola, come i cristiani della primitiva Chiesa, e allora la preghiera e la lode uscirà dalle nostre labbra come un soave profumo, che rallegra il cuore di Dio. Gesù Cristo è il sovrano ed eterno modello, sul quale dobbiamo tener fissi gli occhi, e l’Apostolo in modo specialissimo ad ogni pagina, quasi ad ogni linea delle inarrivabili sue lettere, ce lo rammenta. Se il vincolo della carità di Gesù Cristo congiunge tutti i cuori e ne caccia le contese ed i sospetti, quale ne sarà la naturale conseguenza? “Allora voi – dice S. Paolo – vi accoglierete gli uni gli altri, come anche Gesù Cristo accolse voi a gloria di Dio. „ E come Gesù Cristo accolse voi? sembra domandare l’Apostolo. Fra voi non pochi sono figli di Abramo e portano il segno dell’alleanza e della promessa divina, fatta ai patriarchi, e molti sono gentili, nati e cresciuti in mezzo alle tenebre del paganesimo; ma Gesù Cristo, continua l’Apostolo, non ha fatto differenza alcuna, e ha chiamati egualmente alla fede voi, Ebrei, e voi, gentili, e tutti egualmente vi ha stretti al suo seno paterno. Se Gesù Cristo pertanto vi ha accolti tutti nella sua Chiesa, vi ama tutti come figli e tutti vi ricolma dei suoi doni, come non dovete voi pure accogliervi gli uni gli altri quasi fratelli? L’argomento non poteva essere più chiaro ed efficace. E qui vedete differenza che corre tra le società umane e la società divina, che è la Chiesa. Fate che in una società umana entrino ricchi e poveri, sapienti ed ignoranti; fate che vi siano Francesi ed Inglesi, Tedeschi ed Italiani e andate dicendo: essi sono tutti uomini e lo riconoscono: ma qual differenza di accoglienze tra loro! Quali diffidenze! quali sospetti! Si dicono fratelli, ma troppo spesso si trattano come stranieri, anzi come nemici. Non così nella grande famiglia di Gesù Cristo, che è la Chiesa! Sono tutti figli dello stesso Padre celeste, tutti fratelli e se si usa qualche differenza, questa è per i poverelli, per gli ignoranti, perché Gesù Cristo disse: “Son venuto per annunziare il Vangelo ai poveri e per consolare gli afflitti. „ Nella Chiesa di Gesù Cristo non vi è né greco, né scita, né barbaro: son tutti egualmente redenti da Lui e tutti fratelli. S. Paolo per provare la chiamata dei gentili alla fede non altrimenti degli Ebrei cita quattro oracoli profetici, che a principio avete udito e che non occorre ripetere. Piuttosto è da notare una differenza, che l’Apostolo mette in rilievo tra la chiamata degli Ebrei e quella dei gentili, ed è questa, che Gesù Cristo chiama gli Ebrei per la veracità, doveché chiama i gentili per la misericordia. Che differenza è questa, o dilettissimi? Forse che anche la chiamata degli Ebrei non è opera di misericordia come quella dei gentili? Sì, e chi ne potrebbe dubitare? Come dunque S. Paolo attribuisce la prima alla veracità di Dio e la seconda alla sua misericordia? La risposta è facilissima. La conversione degli Ebrei, come quella dei gentili, è tutta e sola opera della bontà e misericordia di Dio, come insegna la fede. Che merito o diritto potevamo noi avere a tanta grazia, noi che abbiamo ricevuto tutto da Lui; noi che non avevamo di nostro che il peccato; noi che siamo miserabili creature? Indegni d’essere suoi servi, come potevamo aspirare all’altissimo onore di diventare suoi figli per adozione? Iddio, unicamente per sua bontà, ripetutamente per i profeti e pei patriarchi promise ai figli d’Israele la salute per mezzo di Gesù Cristo, mentre che ai gentili non fece direttamente promessa alcuna: ai gentili non diede la legge di Mose, non i profeti, non i patriarchi: a loro diede la sola ragione e con essa la legge naturale. Coll’offrire la fede agli Ebrei Dio mantenne le sue promesse fatte loro nei Libri santi, ed ecco perché S. Paolo l’attribuisce alla veracità di Dio: coll’offrire la fede ai gentili Dio non mostrò di mantenere promesse di sorta, perché ai gentili non ne aveva fatte, e perciò S. Paolo ripete la loro conversione dalla sola misericordia. In una parola: Dio accolse gli Ebrei per la sua misericordia e per mantenere le promesse loro fatte, e accolse i gentili per la sola sua misericordia, perché con essi non aveva promesse da osservare. Noi, o dilettissimi, siamo figli di questi gentili, che Dio accolse insieme coi figli d’Israele; noi siamo gli eredi della loro fede e in noi si continua la divina misericordia. Permettete che ve lo domandi: La vostra fede è viva ed operosa come quella dei Romani, ai quali scriveva l’Apostolo e che era rinomata in tutto il mondo? In mezzo ai tanti pericoli che ne circondano, alle tante insidie che ci son tese, la conserviamo noi pura ed intatta, come il più prezioso beneficio della misericordia divina? La onoriamo noi questa fede con le opere, che la mostrano viva ed efficace? Ascoltiamo la risposta che a ciascuno darà la coscienza. – Siamo all’ultimo versetto della epistola citata: “Intanto il Dio della speranza vi riempia d’ogni allegrezza e pace nel credere, con l’arricchirvi di speranza nella potenza dello Spirito santo. „ E un caro e santo augurio,, che con la tenerezza di padre l’Apostolo indirizza ai suoi figliuoli in spirito. Il Dio della speranza, che è quanto dire, Dio autore, fonte e termine della speranza, allontani da voi qualunque contesa e discordia, vi riempia di quella pace, che è figlia della fede e vi avvalori nella forza dello Spirito santo; e in termini più chiari ancora: Dio vi conceda di star saldi nella fede, che avete ricevuta e nella speranza, che deriva dalla fede, e frutti di questa fede e di questa speranza saranno l’allegrezza e la pace, e tutti questi beni conservi ed accresca in noi la grazia e la forza dello Spirito santo. S. Paolo in questa sentenza ci presenta l’allegrezza e la pace, che augura ai fedeli, come frutti della fede e della speranza, e bene a ragione. – La fede, o cari, ci dice chiaramente la nostra origine, ci segna la strada che dobbiamo tenere, ci addita il fine, a cui dobbiamo tendere; essa ci insegna con sicurezza donde veniamo e dove andiamo. La speranza, che si fonda nella fede, ci insegna i mezzi, con lo aiuto dei quali possiamo e dobbiamo raggiungere il fine, pel quale siamo creati. Ponete che un uomo ignori chi l’abbia creato e messo su questa terra: che ignori al tutto ciò che sarà di lui di là della tomba, in quella regione, dove tutti entrano e d’onde nessuno torna mai: ponete per conseguenza che quest’uomo non abbia, né possa mai avere un solo filo di speranza per la vita avvenire: ditemi, quest’uomo non sarebbe egli come un essere perduto sulla terra? Immaginate che voi, ad un tratto, bendati gli occhi, foste trasportati li da una forza prepotente lungi molte migliaia di miglia e deposti in mezzo ad un deserto: aprite gli occhi, vi rivolgete da ogni lato, non vedete traccia di via, non un colle, non un albero, non il sole, velato da fitte nubi, non una stella: non vedete che arida sabbia, e deserto in tutta la maestà opprimente del suo silenzio. Potreste voi dire, donde siete venuto! dove vi convenga volgere il passo per uscire da quel deserto, in cui vi sentite morire? Impossibile. Ecco l’immagine d’un uomo senza fede e senza speranza. Egli si trova balzato qui sulla terra, come in mezzo ad uno sconfinato deserto. Chi mi ha dato la vita? domanda affannosamente a se stesso. Chi mi h a collocato quaggiù? Dove mi debbo incamminare? Che debbo fare? Là è la tomba: presto vi sarò calato: oltre la tomba, che c’è? Finirò tutto nel cimitero? Vi sarà un’altra vita, e quale? Domande inevitabili e paurose, alle quali nessuno risponde: il grido del misero si perde nel deserto: non v’è un’eco lontana, che risponda: tutto è silenzio e morte. Ecco l’uomo senza fede e senza speranza: è ciò che si può immaginare di più desolato, di più sconsolato: è il nulla, il nulla nella sua forma più spaventevole. — Ma brilli in alto un raggio di luce, un raggio della fede e della speranza, e l’orrido deserto si copre di erbe verdeggianti; di vaghi fiori: da lungi si scorge la patria, sospirata e si vede la via sicura che ad essa conduce. Ah! la pace, la gioia della fede e della speranza cristiana. Vedete questi poveri operai, che sudano nella loro officina : quei poveri contadini, che indurano sotto la sferza del sole di luglio e sotto i geli del gennaio: vedete quelle povere madri, quelle vedove, che a stento possono sfamare e coprire di abiti sdrusciti i loro figli: essi soffrono, e Dio solo conosce appieno i loro dolori: ma essi sanno che Dio li ha creati; che Gesù Cristo li ha redenti, che ha patito come loro e più di loro: sanno che l’occhio di Dio veglia sempre sopra di loro, che conta le loro lacrime, che li sostiene con la sua grazia, che alla morte comincia una seconda vita interminabile, e che allora sarà fatta a tutti piena giustizia: essi sanno in fine che Gesù Cristo disse: Beati i poveri: beati quelli che piangono: beati quelli che soffrono per la giustizia: beati quelli che sono perseguitati perché grande è la loro mercede: questo pensiero del premio eterno, che li attende è quello che li conforta, che muta in gioia il dolore e sulla terra dell’esilio fa gustare le dolcezze della patria. — “Che il buon Dio pertanto, chiuderò ancora con san Paolo, vi riempia. Di ogni allegrezza e pace nella fede e vi arricchisca di speranza nella potenza dello Spirito Santo!. ,,

Graduale

Ps XLIX:2-3; 5

Ex Sion species decóris ejus: Deus maniféste véniet,

V. Congregáta illi sanctos ejus, qui ordinavérunt testaméntum ejus super sacrifícia. [Da Sion, ideale bellezza: appare Iddio raggiante.

V. Radunategli i suoi santi, che sanciscono il suo patto col sacrificio. Alleluia, alleluia.]

Alleluja

Allelúja, allelúja,

Ps CXXI:1

V. Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. Allelúja. [V. Mi sono rallegrato in ciò che mi è stato detto: andremo nella casa del Signore. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthaeum.

R. Gloria tibi, Domine!

Matt. XI:2-10

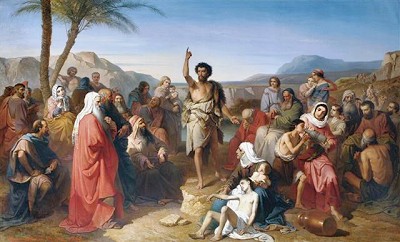

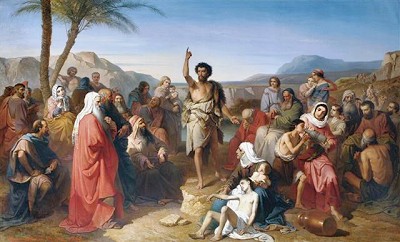

In illo tempore: Cum audísset Joánnes in vínculis ópera Christi, mittens duos de discípulis suis, ait illi: Tu es, qui ventúrus es, an alium exspectámus ? Et respóndens Jesus, ait illis: Eúntes renuntiáte Joánni, quæ audístis et vidístis. Cæci vident, claudi ámbulant, leprósi mundántur, surdi áudiunt, mórtui resúrgunt, páuperes evangelizántur: et beátus est, qui non fúerit scandalizátus in me. Illis autem abeúntibus, coepit Jesus dícere ad turbas de Joánne: Quid exístis in desértum vidére ? arúndinem vento agitátam ? Sed quid exístis videre ? hóminem móllibus vestitum ? Ecce, qui móllibus vestiúntur, in dómibus regum sunt. Sed quid exístis vidére ? Prophétam ? Etiam dico vobis, et plus quam Prophétam. Hic est enim, de quo scriptum est: Ecce, ego mitto Angelum meum ante fáciem tuam, qui præparábit viam tuam ante te. [In quel tempo: Non appena Giovanni, nel carcere, sentí delle opere del Cristo, mandò due suoi discepoli a chiedergli: Sei tu quello che deve venire o attenderemo un altro? E Gesú rispose loro: Andate e riferite a Giovanni ciò che avete udito e visto. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti resuscitano, i poveri sono evangelizzati: ed è beato chi non si scandalizzerà di me. Andati via quelli, Gesú incominciò a parlare di Giovanni alla folla: Cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito mollemente? Ecco, quelli che vestono mollemente abitano nelle case dei re. Ma cosa siete andati a vedere? Un profeta? Vi dico anzi: piú che un profeta. Questi in vero è colui del quale è scritto: Ecco mando il mio angelo avanti a te, affinché ti prepari la via.]

Omelia II

[Del canonico G. B. Musso – Seconda edizione napoletana, Vol. I -1851-]

(Vangelo sec. S. Matteo XI, 2-8)

Miracoli di Gesù Cristo.

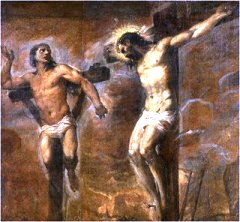

E perché il Battista stretto in catene nel castello di Macheronte manda due dei suoi discepoli à interrogar Gesù Cristo, s’Egli era o no il Messia aspettato da tutte le genti? Ben Lo conobbe con lume profético fin dal ventre materno, e in riva al Giordano, e nella carcere stessa ove gli arrivò la fama dei suoi prodigi. Or perché spedisce ambasciata a chiedere quel che non ignorava? Ecco il perché: voleva che i suoi discepoli conoscessero Gesù per il promesso Salvatore del mondo, come egli il conosceva. E per qual mezzo? Per mezzo de’ miracoli che avrebbe operato in loro presenza. Infatti giunti al suo cospetto i due inviati, “andate, disse loro, e riferite a Giovanni ciò che udiste e vedeste con gii occhi vostri: ai ciechi s’è data la vista, ai zoppi libero e retto il passo, ai lebbrosi la mondezza, ai sordi l’udito”. Ammirate, uditori, l’eccellente maniera di rispondere più coll’opere, che colle parole. I miracoli adunque da Cristo operati son quelli che danno a conoscere la sua Persona, la sua divinità; e ciechi son quelli, e ciechi di pura malizia, che di tali prodigi o negano l’evidenza, o non ne ravvisano l’autore. Contro di questi ciechi è diretta la presente spiegazione, per illuminarli, se sia possibile, o piuttosto per aggiungere lume a voi, miei fedeli carissimi, che siete figli della luce per ferma cristiana credenza. Di grazia non perdete una parola di quanto son per dirvi colla solita discreta brevità. – V’è sempre stata nel mondo, e volesse Iddio che non vi fosse tutt’ora, una certa razza di gente perversa, che non vuol vedere, che non vuol intendere, per non esser astretta a lasciar il male ed ad operare il bene. Lo disse sin dai suoi tempi il reale Profeta, “noluit intellìgere, ut bene ageret” (Ps. XXXV, 3). Tali erano né più né meno i Farisei, questi uomini superbi, che il divin Redentore chiamava ciechi, e guide di ciechi, “cæci et duces cæcorum” (Matth. XV, 14), vedevano i miracoli di Gesù Cristo, e pur non volevano vederli; li vedevano operati alla vista del pubblico, alla loro presenza, sotto degli occhi propri in modo da non poterli per alcun verso negare, (e qui è da notarsi, uditori, tratto mirabile d’altissima provvidenza, che nessun dei nemici di Cristo abbia mai negato infatti, l’opere sue prodigiose, non gli Ebrei, non i Gentili, non i profani scrittori), li vedevano, dissi, i caparbi Farisei, e non volendo vederli, a tutt’altra cagione ne attribuivano la virtù, che alla sua Persona, molto meno alla sua Divinità. Dicevano pertanto: “Come può costui per divina virtù far miracoli, se non osserva la legge di Mosè, se non santifica il sabato, se opera contro il precetto di Dio?” – “E voi, Gesù rispondeva, che vi vantate osservatori della legge Mosaica, non portate nel giorno festivo del sabato ad abbeverare i vostri giumenti? e se il vostro somaro cade per via, non vi affaticate a sollevarlo da terra? S’io poi senz’uso di braccia, senz’altra fatica raddrizzo gli storpi, illumino i ciechi, do l’udito ai sordi, la favella ai muti, la sanità agl’infermi, sono da voi incolpato violatore del giorno santo, e del precetto di Dio e di Mosè?” – Queste divine risposte chiudevano la bocca agli accusatori maligni per poi aprirla a nuove imposture. Tu, dicevano, fra l’altre opere meravigliose discacci i demoni dai corpi ossessi, è vero, ma li discacci in nome di Beelzebù principe dei demoni. Ma come? rispondeva il mansueto Signore, se i maligni spiriti, da me sforzati ad uscire dai corpi invasati, si lagnano ch’io son venuto a tormentarli, che su di loro esercito un troppo rigoroso potere, e confessano ch’ Io son il Cristo promesso? E poi, un regno diviso in contrari partiti sarà desolato e distrutto. Come dunque potrà sussistere il regno di satana principe dei demoni, se egli e i suoi satelliti sono tra loro in di visione ed in contrasto? Quest’ opere mie sono finalmente a vantaggio dell’uomo, tanto pel corpo quanto per lo spirito, e glorificano il mio Padre celeste, ripugna dunque ch’Io mi valga d’un nome nemico dell’uomo, e nemico di Dio. – Seguite ad ascoltarmi, soggiungeva il Divino Maestro, o abitatori di Gerusalemme, o popoli della Palestina. L’opere che in nome del Padre mio io vo facendo a benefizio di tutti voi vi danno di me la più autentica testimonianza, e provano la verità delle mie parole, ch’io sono il Figliuolo di Dio, ch’Io e il mio Padre siamo due quanto alle Persone, ed un solo Dio riguardo all’essenza, “Ego et Pater unum sumus” (Io. X, 30). Non credete alle mie parole? credete ai fatti, credete all’opere, e se opere non fo degne di Dio mio Padre, non mi prestate fede: “Si non facio opera Patris mei, nolite credere” (ib. 37). Se poi da me son fatte, “si autem facio”, e non potete ignorarle, credetemi, “operibus credite”. Son pur opere mie i ciechi illuminati, i zoppi raddrizzati: e per me i muti hanno acquistato la favella e i sordi l’udito: dalla forza di mie parole son mondati i lebbrosi, sono prosciolti gli energumeni, son risanati d’ogni genere infermi: al mio volere obbediscono il mare e i venti: le febbri, i malori, i demoni e la morte, che ha restituiti i cadaveri d’una stesa sul letto, d’un altro condotto alla tomba, d’altro già fracido e fetente, da quattro giorni sepolto. Di questi miracoli son testimoni i vostri occhi, sugli occhi vostri son tuttavia i risanati, i prosciolti, i risuscitati. Voi non osate, né potete negarli. Sentite or dunque; i miracoli sono i caratteri, sono i sigilli della divina onnipotenza. Iddio non lascia, né può lasciare in mano a veruno i suoi sigilli per testificare la menzogna, per autorizzare l’impostura; dunque quanto insegna, quanto di sé asserisce l’Operatore di tali miracoli, è una incontrastabile verità, verità da Dio confermata, da Dio suggellata, verità che quel che vi parla sotto l’umana forma è il Figlio di Dio, il Verbo eterno, un Dio fatto uomo, un Uomo-Dio. – A queste prove convincentissime che risolvono i Farisei, gli Scribi, i capi del Sinedrio? Credono i prodigi, non credono alle parole; credono i miracoli, non ne ammettono le conseguenze. – “Che facciamo noi, s’interrogano intanto a vicenda, radunati a concilio presso il Pontefice Caifa, che facciamo noi? Quest’uomo, questo Nazareno fa molti e grandi prodigi,” … “Quid facimus, quia hic homo multa sìgna facit” (Io. XI, 47)? Ecco chiara e manifesta la confessione della verità de’ miracoli di Gesù Cristo. “Homo hic multa signa fæcit”, e di questa confessione quale si fu il risultato? Eccolo: “cogitaverunt ut interficerent eum”. Decisero a voti concordi di toglierlo dal mondo. Possibile tanta nequizia, e tanto accecamento? Così fu. La loro malizia li rese ciechi, e indurì i loro cuori, “excæcavit oculos eorum, et indurexit cor eorum” (Io. XI, 40). – E forse che a’ giorni nostri non succede altrettanto? Noi abbiamo innanzi agli occhi molti e stupendi miracoli, e pure … i miracoli, voi m’interrompete, dopo quei di Gesù Cristo eran frequenti nella Chiesa nascente, perché necessari, dice il Magno Gregorio (Hom. 29 in Ev.), come ad una tenera pianta è necessario un frequente inaffiamento; ora però che la Chiesa è come un albero alto, cresciuto, che stende i suoi rami dall’uno all’altro confine dell’universo, non v’è più necessità di miracoli, sono al presente assai rari, e non mai ne abbiamo veduto. E pure, io ripeto, molti e stupendi miracoli vi stanno dinanzi, se volete distinguerli. Mirate quel santo Crocifisso, quell’altare, queste sacre immagini, questa Chiesa, son questi autentici monumenti, testimoni parlanti dei miracoli operati da Gesù Cristo, dagli Apostoli e da’ loro successori nella propagazione della cattolica fede. I nostri maggiori, i nostri antichi padri erano ciechi adoratori d’idoli falsi e insensati: regnava in queste nostre contrade la pagana superstizione. Chi alle statue di Giove, di Saturno, di Venere, di Mercurio, e di tanti altri creduti, adorati qual Dei, ha sostituita la Croce, il Crocefisso, le immagini di Maria e dei Santi? Non la forza dell’armi, non l’allettamento dei sensi, non qualunque altra passione o violenza, ma l’intima persuasione della verità: e questa verità con qual mezzi è penetrata nella mente e nel cuore di gente idolatra? Coi miracoli, miei cari, coi miracoli; imperciocché al dilemma del grand’Agostino conviene ridursi: o il mondo dalla cieca superstiziosa idolatria si è convertito alla fede di Cristo per via di miracoli, o senza miracoli. Se per via di miracoli, dunque è fuor di questione la loro realtà. Se senza miracoli ha il mondo abbandonato il paganesimo, una setta, un culto tutto a seconda dell’umane passioni, ed ha infranto i simulacri di quei numi protettori dei vizi, e dei viziosi, Giove degli adulteri, Venere degl’impudichi, Mercurio dei ladri, Bacco degli ubriachi, ed ha invece abbracciato una legge, legge evangelica, che umilia lo spirito, che impone al cuore, che proibisce non solo ogni opera malvagia, ma d’esse il desiderio, l’affetto e la volontaria compiacenza; egli è questo il maggiore di tutti i miracoli. Miracolo che tutt’ora sussiste, e questa Chiesa, e quel fonte battesimale, e questi altari, e quella croce ne sono gli effetti e le prove, anzi il miracolo stesso, ed altrettanti miracoli. – Ed in vero, quando il divino Redentore risuscitò Lazzaro quatriduano fu un miracolo stupendissimo, e ne restarono sorprese e tocche sensibilmente le molte astanti qualificate persone, venute da Gerusalemme a far visita di condoglianza alle sue sorelle Marta e Maddalena; e se tale fu nel primo istante, nel primo giorno che questo avvenne, fu sempre tale il secondo, il terzo giorno, e tutti quegli anni che durò là vita di Lazzaro; laonde si poteva dir Lazzaro un miracolo vivente, un continuo miracolo. Per simile modo quel santo Crocifisso, che adoriamo, è un miracolo permanente che ci rammemora il massimo de’ prodigi, un mondo convertito, un mondo fatto adoratore d’un Uomo-Dio confitto in Croce; ed una Croce, conchiude sant’Agostino, pria patibolo infame di empì malfattori, passata dal luogo de’ supplizi all’onor degli altari e degli incensi, e collocata in fronte ai re, agl’imperatori, “a locis suppliciorum ad frontes ìmperatorum” (Enar. in ps. XXXVIII, 2). – Prodigi son questi che durano pur tuttavia, e dureranno sino alla consumazione dei secoli; e i secoli che sono decorsi dalla loro origine non scemano punto la loro realtà, la provano anzi e più la confermano. Chi dunque non vorrà riconoscerli? I simili ai Farisei, i ciechi di malizia, che gli hanno per abitudine sotto lo sguardo materiale, ma applicar non vogliono l’intelletto a comprenderne l’evidenza e la forza; e nella volontaria loro cecità si fanno un vanto di sparger dubbi, ed affettar talento e bello spirito, con tacciarli di pregiudizi superstiziosi. Non vi sorprenda, o fedeli, la loro arditezza. Hanno i meschini in ciò il loro interesse. Gli Ebrei avevano risoluto d’uccidere Gesù Cristo operatore di miracoli, per timore di perdere il grado e l’autorità che avevano sul popolo, “tollent nostrum locum et gentem” (Jo. XI, 48). I miscredenti temono perdere la quiete dell’animo, la pace del cuore, che si lusingano trovare ne’ piaceri del senso. E siccome fede e peccato non si comportano, ed altronde non vogliono desistere dal peccare, perciò la fede diventa loro nemica; nemica che turba le loro coscienze, che amareggia i loro piaceri colle terribili verità che presenta dopo una morte certa. Oh Dio! un giudizio a rigor di pura giustizia, un giudice inesorabile, un Dio punitore degli empì, un supplizio eterno sono oggetti fastidiosi e funesti, sono nubi oscure minaccianti fulmini e tempeste, che gli empì pensano dissipare con una negativa, la quale sebbene non li assicuri, almeno li palpa, e li anima a lusingarsi che non esista quel che ricusano vedere, ed hanno interesse a non credere. Poveri ciechi! preghiamo per essi, e se per nostra sventura fossimo colpiti ancor noi da una eguale cecità, deh portiamoci ai piedi di Gesù luce del mondo, e col cieco di Gerico, e col penitente Profeta preghiamolo di cuore, che dissipi le nostre tenebre, e ci conceda la vista dell’anima, “Domine ut videam. Deus meus, illumine tenebras meas” (Luc. XVIII, 41; Ps. XVII, 29), Signore, le nostre passioni ci han tolto ogni lume di ragione e di fede, confessiamo la nostra cecità, ed il conoscerla e il contestarla è già un principio di luce che viene da Voi. Deh! dunque compite le vostre misericordie, comandate che in noi sia fatta la luce, “fiat lux”, luce che ci faccia conoscere l’eterne verità, che indirizzi i nostri passi nella via dei vostri precetti, nella strada della salute. Sarà questo forse il maggiore dei vostri miracoli, quanto più di quella della corporale cecità, è eccellente e preziosa la guarigione della cecità dello spirito.

CREDO …

Offertorium

Orémus

Ps LXXXIV:7-8

Deus, tu convérsus vivificábis nos, et plebs tua lætábitur in te: osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis. [O Dio, rivongendoti a noi ci darai la vita, e il tuo popolo si rallegrerà in Te: mostraci, o Signore, la tua misericordia, e concedici la tua salvezza.]

Secreta

Placáre, quǽsumus, Dómine, humilitátis nostræ précibus et hóstiis: et, ubi nulla suppétunt suffrágia meritórum, tuis nobis succúrre præsídiis. [O Signore, Te ne preghiamo, sii placato dalle preghiere e dalle offerte della nostra umiltà: e dove non soccorre merito alcuno, soccorra la tua grazia.]

Communio

Bar V:5; IV:36

Jerúsalem, surge et sta in excélso, ei vide jucunditátem, quæ véniet tibi a Deo tuo. [Sorgi, o Gerusalemme, e sta in alto: osserva la felicità che ti viene dal tuo Dio.]

Postcommunio

Orémus.

Repléti cibo spirituális alimóniæ, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut, hujus participatióne mystérii, dóceas nos terréna despícere et amáre cœléstia. [Saziàti dal cibo che ci nutre spiritualmente, súpplici Ti preghiamo, o Signore, affinché, mediante la partecipazione a questo mistero, ci insegni a disprezzare le cose terrene e ad amare le cose celesti.]