NELLA NOVENA DI NATALE

[A. Carmagnola: MEDITAZIONI, vol. I – S.E.I. Torino, 1942 -impr.-]

MEDITAZIONE PRIMA.

Sopra l’editto di Cesare Augusto.

Avvicinandosi la festa del S. Natale, mediteremo sulle particolarità di sì grande mistero per disporre i nostri cuori a ben celebrarlo e a trarne frutti salutari. Cominceremo dal riflettere sui motivi che ebbe la Divina Provvidenza nell’editto di Cesare Augusto. C’immagineremo di vedere Iddio che dall’alto dei cieli tiene rivolto il suo sguardo di compiacenza sopra il suo Divin Figlio e che, giunta la pienezza dei tempi da Lui stabilita per la sua nascita, dispone ogni cosa per essa. Adoreremo queste divine disposizioni e imploreremo da Gesù l’aiuto di saperci sottomettere anche noi a tutto ciò che il Signore dispone per il nostro bene.

PUNTO 1°.

Primo motivo dell’editto di Cesare Augusto.

L’imperatore romano Cesare Augusto, divenuto padrone di quasi tutto il mondo, volendo fare il censimento dell’impero, emana un decreto, per il quale tutti i suoi sudditi devono recarsi nella loro città natale a dare il proprio nome. Ma sebbene sia egli l’autore materiale del decreto ed abbia per movente la sua saggezza amministrativa, pure in realtà è Iddio che ordina così, affinché il suo Divin Figlio abbia a nascere nella città indicata dai profeti, e la sua regale discendenza sia confermata dagli atti pubblici. Così dunque gli uomini si agitano, ma Dio li conduce e ne fa convergere tutte le azioni all’adempimento perfetto dei disegni della sua Provvidenza. Oh! se noi fossimo ben persuasi di questa verità, che solo Iddio regola tutti gli avvenimenti del mondo con sapienza infinita, con forza irresistibile e con bontà paterna, noi vedremmo sempre la mano di Lui che tutto dirige e ordina per nostro bene e per la sua gloria! Tante volte, è vero, le ragioni che Iddio ha nel suo governo ci sono ignote, i suoi disegni sfuggono alla corta vista del nostro intelletto; ma sicuri che in cielo comprenderemo ogni cosa, adoriamo intanto la Provvidenza Divina. E ciò non solo per riguardo alla storia del mondo, ma ancora per ciò che spetta a ciascuno di noi. Gesù ci ha insegnato che un capello solo non cade dalla nostra testa senza permissione divina (Luc., XXI, 18). Nelle contrarietà dunque abbandoniamoci a Dio; questo abbandono sarà per noi fonte di pace e di consolazione.

PUNTO 2°.

Secondo motivo dell’editto di Cesare Augusto.

Giunto anche in Nazaret l’editto imperiale, a cui dovevano ottemperare anche i Giudei, divenuti quasi sudditi romani, Maria e Giuseppe si accingono senz’altro a recarsi a Betlemme, loro terra natale, ancorché si tratti di un viaggio lungo, a piedi, per strade montane, in stagione cruda. Ma ciò essi fanno, perché lo stesso Bambino Gesù con le sue ispirazioni li anima a compiere la volontà di Dio, espressa per la volontà di un re. Oh esempio di obbedienza, che ci dà Gesù non ancor nato, volendo sottomettere sé, la sua Madre e il suo futuro padre nutrizio al decreto di Cesare! Vicino a manifestarsi agli uomini vuol subito offrir loro l’esempio di questa virtù, con la quale viene a ripararne l’orgoglio. Per la disobbedienza di Adamo, dice S. Paolo (Rom., V, 19), gli uomini furono costituiti peccatori, e per l’obbedienza di Gesù gli uomini devono diventare giusti. Pur troppo dal giorno in cui Adamo superbamente disobbedì a Dio, penetrò negli uomini il disdegno degli altrui comandi, benché legittimi, affine di far prevalere la propria volontà. E Iddio volendo sradicare dal cuore degli uomini un sì grave disordine stabilisce che venga fuori un editto, cui il suo Divin Figlio incarnato si sottometta, offrendosi tosto a noi come modello della più perfetta obbedienza. Dinanzi a tanto esempio come non ti animerai tu a obbedire in tutto e sempre?

PUNTO :3°.

Terzo motivo dell’editto di Cesare Augusto.

Il Signore dispose che l’editto di Cesare Augusto desse occasione al suo Divin Figlio di compiere un viaggio prima ancora di nascere, perché con esso si appalesasse ben tosto la missione che Egli veniva a compiere e quanto gli sarebbe premuto di muovere in cerca di noi per salvarci. Giuseppe, figliuolo di Giacobbe, mandato dal padre in cerca dei suoi fratelli, interrogato da chi lo incontrava, rispondeva: Fratres meos quaero, cerco i miei fratelli (Gen., XXXVII, 16). Or ecco la parola che Gesù benedetto va ripetendo in quel viaggio penoso. Infatti il Vangelo ci attesta che Gesù è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto: Venit quaerere et salvum facere quod perierat ( Luc., XIX, 10). Egli altro non vuole che cercare i suoi fratelli per salvarli: Fratres meos quaero, fratres meos quaero. Ed oh! come si reputerà felice, se dopo tanto soffrire potrà ritrovare coloro che Egli cerca, e stringerseli al cuore! E noi non l’abbiamo già troppo a lungo costretto a correrci dietro, chiamandoci con insistenza? È tempo che ci fermiamo nella nostra fuga, che ci stacchiamo dal nostro orgoglio, dalle nostre vanità, dalle nostre insensatezze, e muoviamo incontro a Lui con uno slancio di amore e di fede, massime in questo tempo.

MEDITAZIONE SECONDA.

Sopra l’indifferenza dei Betlemmiti

Mediteremo sopra l’indifferenza dei cittadini di Betlemme per Maria e Giuseppe, indifferenza per la quale Gesù nacque in una povera capanna fuori di quella città. C’immagineremo l’affanno dei due santi sposi e la calma del Verbo incarnato, il quale prima ancora di nascere c’insegna a sopportare per amor di Dio i maltrattamenti altrui. Adoreremo il Divin Verbo in queste sue interiori disposizioni e lo pregheremo con ardore di volercene rendere partecipi.

PUNTO 1°.

I Betlemmiti rifiutano Gesù.

Maria e Giuseppe, compiuto il penoso viaggio da Nazaret a Betlemme, si recarono tosto dal pubblico ufficiale per dare il proprio nome e quello di Gesù, indi mossero in cerca di una casa ove riparare la notte. Si aggirano di porta in porta, benché stanchi dal cammino: ma non trovano persona amica o cortese, che li accolga presso di sé. Oh se i Betlemmiti avessero conosciuto chi erano quei due pellegrini e chi doveva nascere in quella notte! Ah! tutti avrebbero voluto dar loro la propria abitazione o li avrebbero forzati a entrare nella casa più bella che vi fosse in quella città. Al contrario non conoscendoli e non sapendo il gran mistero di quella notte, mentre provvedono di buon alloggio tutti i forestieri di agiata condizione, con tutta indifferenza lasciano in abbandono Maria e Giuseppe e con essi il Salvatore del mondo- Tant’è, Gesù è venuto nella sua città natale e i suoi concittadini non gli han dato ricetto: In proprio venit et sui Eum non receperunt (Jo., I, 11). A Betlemme si può raffigurare quell’anima, in cui Gesù sarebbe pronto a nascere con la sua grazia, ma che per attacco alle misere vanità del mondo lo respinge da sé. E tale anima non sarebbe per avventura la nostra? Ma che cosa ci possiamo aspettare di bene dalle meschinità della terra? Deh! alla vista di Gesù, pronto a visitare la nostra anima per arricchirla dei suoi celesti favori, liberiamoci tosto dagli attacchi terreni e cediamo in essa il posto al nostro buon Redentore.

PUNTO 2°.

Nel pubblico albergo non c’è posto per Gesù.

Maria e Giuseppe, respinti da ogni casa, furono costretti a presentarsi al pubblico albergo. Non si trattava, è vero, che di un recinto quadrato contornato da un portico lunghesso le mura, sotto al quale conveniva distendere delle stuoie per adagiarvisi sopra. Ma almeno avrebbero avuto un riparo in città, frammezzo a gente, che poteva porgere un po’ di aiuto. Eppure nemmeno lì si trova un posto: non erat eis locus in diversorio (Luc., II, 7). Il Creatore e Signore del cielo e della terra non troverà dunque in Betlemme un luogo qualsiasi, ove fare la sua entrata nel mondo? Gesù, dice S. Agostino, permette che fra le mura di Betlemme gli manchi una stanza, per vedere se tu, o cristiano, pensi ad aprirgliela dentro il cuor tuo: non erat eis locus in diversorio, ut tu locum illi praeberes in corde tuo. Se in questo momento Maria si presentasse a me in cerca di un cuore, ove posare il suo Divin Piglio, le potrei offrire il cuor mio? Dio lo voglia: ma voi intanto, o Vergine Santa, aiutatemi a rendere il mio cuore meno indegno di dare ricetto al vostro Divin Figlio.

PUNTO 3°.

Gesù nasce in una grotta.

Maria e Giuseppe respinti non solo dalle case private di Betlemme, ma persino dal pubblico albergo, escono alla campagna e cercano tra l’oscurità e la solitudine un misero tugurio ove ricoverarsi. Trovano finalmente una grotta scavata nella collina, una di quelle grotte, che servivano di rifugio ai pastori sorpresi dalle intemperie nella custodia del gregge. E lì in quella grotta solitaria, mentre tutto all’intorno era profondissimo silenzio e le stelle sul firmamento segnavano la mezzanotte, da Maria Vergine nacque Gesù Cristo, eterno Dio e Piglio dell’Eterno Padre! Oh grotta benedetta! Per quanto umile e meschina, tu sei diventata il luogo santo, la casa di Dio, la porta del Cielo. Così Gesù ci ha fatto conoscere quanto ami l’oscurità e la solitudine, e come a nascere nell’anima nostra con l’abbondanza delle sue grazie voglia che essa per amore di oscurità e di solitudine si renda simile alla grotta di Betlemme. Oh se noi fossimo persuasi di queste grandi verità: che quanto più noi amiamo di essere oscuri, di tenerci nascosti, di vivere lontani dall’ammirazione del mondo e dalle sue frivole conversazioni, tanto più Iddio si avvicinerà a noi, ci parlerà al cuore, ci farà godere della sua amabile presenza e delle sue consolazioni! Come ameremmo di più la vita di ritiro! Come cercheremmo meno di metterei in evidenza! Quanta minor cura avremmo di attirare su di noi gli altrui sguardi! E quanta maggior pace godremmo!

MEDITAZIONE TERZA.

Sopra la capanna di Betlemme.

Mediteremo sopra la povertà e abiezione della capanna di Betlemme, in cui volle nascere il Divin Salvatore. C’immagineremo di vedere il Bambino Gesù che accetta con gioia di nascere nella povertà, nello spogliamento e nella miseria, avendo stabilito da tutta l’eternità di dare fin dalla sua nascita la preferenza a tutto ciò che lo separa dal mondo e lo abbassa e lo umilia, per insegnare anche a noi il distacco dalla terra, l’amore agli abbassamenti e alle umiliazioni. Prostrandoci dinanzi a lui col nostro spirito lo adoreremo umilmente e lo pregheremo di mettere nel nostro cuore quei sentimenti, che ha manifestato di avere nel suo all’atto della sua nascita.

PUNTO 1°.

Povertà della capanna di Betlemme.

Che povera stanza era quella in cui nacque il Re del Cielo! Una misera stalla destinata a rifugio degli animali, mal difesa dalle intemperie dell’aria, sprovvista di ogni mobile, con soltanto una meschina mangiatoia e un po’ di paglia. Perché si abbassò cotanto Colui che non poteva essere degnamente albergato nel più sontuoso palazzo, e a cui nemmeno gli Angeli avrebbero potuto preparare una degna abitazione. Egli ci volle in tal modo insegnare che conto si debba fare delle cose del mondo. Difatti, che cosa sono mai davanti a Dio l’oro, l’argento, le pietre preziose, i più ricchi abbigliamenti, i più sontuosi palazzi, e tutte le grandezze mondane? Tutto ciò davanti a Dio non conta più del fango e della spazzatura. Ma quanti purtroppo mettono la loro felicità nel possesso del danaro, nel godersi le comodità e gli agi della vita, nelle belle comparse, nelle ricche vesti, nelle pompe del secolo, nelle più sciocche vanità! – Noi che in effetto abbiamo rinunziato ai beni caduchi della terra possiamo dire d’avervi rinunziato altresì coll’affetto? Ah! se finora il nostro cuore ha ceduto al fascino delle misere cose di questo mondo, non sia più così dinanzi al grande insegnamento di Gesù Bambino.

PUNTO 2°.

Confronto della capanna di Betlemme con l’anima nostra.

Ben a ragione ci sorprende la degnazione che ebbe i l Re del Cielo col nascere in una capanna sì misera; ma ancora più dobbiamo meravigliarci della degnazione, che Egli ha, di venire a prendere dimora nell’anima nostra per mezzo della Santa Comunione. Difatti, paragonando l’anima nostra a quella capanna, non dobbiamo riconoscere che la miseria della nostra anima è di gran lunga superiore a quella della capanna betlemmitica? Tutta la povertà di questa era solo materiale, mentre l’anima nostra è misera spiritualmente, disadorna delle cristiane virtù, e sordida per tanti peccati. Eppure Egli si degna di visitarla e di abitarvi, oh quanto frequentemente! Ma dovrà sempre trovare questa sua casa così poco degna di Lui? Se fossimo stati là a Betlemme, e avessimo saputo che in quella capanna doveva nascere il Re del Cielo, che premura ci saremmo presa di mondarla e purificarla da ogni sozzura, di ripararla dal rigore della stagione, di provvederla del necessario! Avremmo fatto tutto il possibile perché quell’abitazione di animali diventasse una stanza meno indecente per il Divin Salvatore. – Ora questo dobbiamo fare nell’anima nostra, perché quando Gesù viene in essa con la Santa Comunione vi si trovi meno a disagio. Sebbene sia vero che anche col peccato veniale possiamo accostarci quotidianamente alla Comunione, tuttavia il nostro studio ha da essere quello di evitarlo, di staccarne affatto il cuore e di adornare l’anima nostra delle virtù cristiane e religiose.

PUNTO 3°.

I due animali della capanna ài Betlemme.

Secondo l’antichissima tradizione, ritenuta dalla Chiesa nella sua liturgia, c’erano nella capanna di Betlemme un bue e un giumento, che stando dappresso alla mangiatoia, in cui fu deposto il Bambino Gesù, col loro fiato mitigavano il rigore della fredda aria notturna. Grande argomento di umiltà! Canta la Chiesa: Colui che risplende nei cieli di gloria eterna, giaceva nel presepio tra due animali! Come poteva maggiormente abbassarsi il Re del cielo per insegnare anche a noi l’abbassamento? Eppure quanto facilmente rigettiamo tale insegnamento! Noi cerchiamo tutto ciò che serve a conciliarci la stima degli uomini, non vogliamo cedere nei nostri puntigli, ci irritiamo se siamo ripresi di qualche mancamento, andiamo dietro alle vanità mondane. Dinanzi all’infinita maestà del Signore così umiliata, ceda ogni pretesto che ci tragga a far atti di superbia e c’induca ben anche a commettere gravi errori con danno incalcolabile dell’anima nostra e con scandalo delle anime altrui. Ecco la più bella disposizione del nostro cuore per diventare abitacolo gradito a Gesù.

MEDITAZIONE QUARTA.

Sopra i sentimenti di Maria e di Giuseppe.

Mediteremo sopra i sentimenti di Maria e di Giuseppe nella nascita di Gesù Bambino. C’immagineremo di entrare nella capanna di Betlemme e di vedervi Maria e Giuseppe inginocchiati presso il santo presepio, in atto di profonda adorazione. Ci prostreremo in spirito anche noi, unendo le adorazioni nostre alle loro e pregando il Santo Bambino di volerci rendere partecipi dei sentimenti, che vi ebbero la sua santissima Madre e il suo padre nutrizio.

PUNTO 1°.

Sentimenti di pena di Maria e di Giuseppe.

Quali sentimenti di pena ebbero nel loro cuore Maria e Giuseppe allora che, respinti da Betlemme, furono costretti a entrare nella povera capanna! S. Giuseppe, dalla Divina Provvidenza destinato a essere l’angelo tutelare visibile di Maria, ebbe a soffrire il più grande affanno, non per sé certamente, ma per lei. Per Maria quel luogo gli si mostrava troppo orrido, troppo aspro e inospitale, e pensando poi chi Ella fosse, doveva sentirsi nel petto scoppiare il cuore dall’ambascia. Maria Vergine dal canto suo quanto pure doveva soffrire al pensiero che il suo Divin Figlio, Creatore e Signore del cielo e della terra, doveva nascere in quel meschino tugurio! Con tutto ciò i santi sposi chinarono la fronte ai disegni di Dio, e riconoscendo che così piaceva al Signore, conformarono pienamente la loro volontà alla sua. Ecco la virtù, che noi pure dovremmo esercitare continuamente. Pur troppo noi vorremmo sempre le cose a modo nostro; Dio invece le vuole a modo suo. Noi vorremmo sempre sanità, e invece Iddio talora ci vuole infermi; noi vorremmo sempre essere ben voluti, onorati e rispettati, e Iddio permette che siamo non curati, scherniti e perseguitati; noi vorremmo che non ci mancasse mai nulla, e invece Iddio dispone che ora ci troviamo senza una cosa, ora senza un’altra. Ma tutto ciò che Dio vuole è senza dubbio per la sua gloria e per il bene nostro. Come dunque non conformarci sempre alla sua santa volontà?

PUNTO 2°.

Sentimenti di gioia di Maria e di Giuseppe.

Ai sentimenti di pena sottentrarono ben preso in Maria e Giuseppe i sentimenti della più ineffabile gioia, appena nacque il sacrosanto Bambino. Maria per la prima vide a sè dinanzi il vezzosissimo suo figlio, che la guardava, le sorrideva e le tendeva le candide manine. Per impeto d’ineffabile amore lo adorò dicendo: O Gesù Bambino, nato da Dio prima del tempo, nato da me or ora, tu sei il mio figlio e il mio Dio, ed io sono la tua madre, la Madre di Dio. O Gesù, Salvatore del mondo, Re del cielo e della terra, tu sei il mio tesoro, il mio amore, la gioia del mio cuore! San Giuseppe da parte sua, sebbene come semplice custode di Gesù non potesse esprimergli i medesimi sentimenti, tuttavia anch’egli invaso dalla gioia più viva e più santa non lasciava di sfogare il suo cuore nei più teneri accenti. E noi quali sentimenti proviamo ricevendo Gesù nel nostro cuore per la S. Comunione, o venendo a visitarlo nel SS. Sacramento? Non dobbiamo confessare che purtroppo le nostre comunioni e le nostre visite sono fredde, senza gusto spirituale e senza gioia alcuna del cuore?

PUNTO 3°.

Sentimenti di fede di Maria e di Giuseppe,

I sentimenti di gioia, che riempirono Maria e. Giuseppe per la nascita di Gesù, erano la conseguenza dei sentimenti vivissimi della loro fede. Gesù Bambino, pur essendo vero Dio, sotto il velo della carne nascondeva al tutto la sua divinità, e nella carne stessa non appariva nulla più di quello che sono gli altri bambini appena nati. Di modo che era debole, sofferente, bisognoso di venir ricoperto, allattato, sostentato; come gli altri bambini piangeva, dormiva, non mostrava intelligenza di sorta; insomma sebbene a differenza di tutti gli altri bambini non avesse in sé il peccato e le impure sue conseguenze, era tuttavia, come dice S. Paolo, nella somiglianza della carne di peccato, umiliato e passibile: in similitudinem carnis peccati (Rom., VIII, 3). Ora a riconoscere che questo Bambino era vero Dio, si richiedeva una vivissima fede. E tale fu propriamente la fede di Maria e di Giuseppe. Entrambi riconobbero in Lui il vero Figlio di Dio, incarnatosi e fattosi uomo per la salute del mondo, e come tale Maria lo adorò: Ipsum quem genuit, adoravit. E alle adorazioni di Maria si unirono ben tosto quelle di S. Giuseppe. Oh se anche noi avessimo nel cuore una fede somigliante a quella di Maria e di Giuseppe! La fede sarà tanto più viva in noi, quanto più sull’esempio di Maria e di Giuseppe saremo puri ed umili di cuore.

MEDITAZIONE QUINTA.

Sopra gli atti interiori del Bambino.

Mediteremo sopra gli atti interiori del Bambino Gesù appena nato. C’immagineremo di vedere questo Santo Bambino, che nel presepio si considera come sull’altare, di dove, sacerdote e vittima ad un tempo, si offre al suo Eterno Padre in espiazione dei nostri peccati. E prostrati in spirito dinanzi alla sua culla lo adoreremo e ringrazieremo di quanto comincia a operare in nostro vantaggio e gli prometteremo di non mandare a vuoto ciò che Egli ha tosto fatto per noi appena nato.

PUNTO 1°.

Gesù Bambino si offre al suo Divin Padre.

Secondo la testimonianza di S. Paolo, Gesù Cristo, entrando nel mondo, disse a Dio suo Padre: Tu non hai gradito i sacrifizi di quelle vittime, che furono precedentemente offerte; e perciò a me hai formato un corpo, con cui io fossi atto a venir immolato in luogo di tutte le vittime precedenti per la tua gloria e per la salute del mondo, e questo corpo io te l’offro in espiazione dei peccati degli uomini fin da questo momento, compiendo perfettamente la tua santa volontà (Hebr., X, 5-7). Così dunque Gesù appena nato si offre vittima al suo Divin Padre per ripararlo delle nostre ingratitudini, colpe, tiepidezze, debolezze e miserie, e per espiarle comincia tosto a offrirgli quei patimenti che soffre nel suo tenero corpicciuolo. O vittima adorabile, come non esaltare e ringraziare la vostra bontà infinita! Con quanta prontezza, con quanto zelo voi v’immolate per la mia salute! Ma se Gesù si offre tosto, appena nato, in sacrifizio al suo Divin Padre, c’insegna altresì che noi, dovendo imitarlo come nostro modello, dobbiamo menare volentieri una vita di sacrifizio per espiare i tanti peccati da noi commessi e cooperare in tal guisa alla nostra salvezza. Miseri noi se non siamo fermamente risoluti di immolare a Dio la nostra volontà, il nostro carattere, il nostro io, l’amore dei nostri comodi e delle nostre soddisfazioni! Molto facilmente lasceremo la via del bene per metterci su quella del disordine e della rovina.

PUNTO 2°.

Gesù Bambino prega il suo Divin Padre.

Gesù Bambino appena nato, oltre all’offrirsi al suo Divin Padre come vittima di espiazione per i nostri peccati, gli rivolse pure le più efficaci preghiere a nostro vantaggio, per implorarci la sua misericordia e impetrarci tutte le grazie, di cui abbiamo bisogno. Sì, Gesù ha cominciato le sue preghiere fin dal presepio, preghiere non espresse con parole, ma con lacrime, come furono poi altresì quelle offerte al suo Padre celeste dall’alto della croce. Nei giorni della sua carne, dice S. Paolo, offerse preghiere e suppliche con forti grida e con lagrime: in diebus carnis suae preces supplicationesque… cum clamore valido et lacrimis offerens (Eebr., V, 7). E quanto furono ferventi tali preghiere! Costituito nostro pontefice, resosi simile in tutto a noi, fuorché nel peccato, conoscendo in se stesso le infermità e miserie nostre, ne sente la più tenera compassione, e volendo tosto alleviarle implora col massimo fervore su di noi la misericordia e la grazia di Dio. Oh bontà grande del mio Gesù! Voi appena nato rivolgete subito il pensiero a me, alla mia meschinità e impotenza, e per me indirizzate al vostro Divin Padre i sentimenti del vostro cuore e le lagrime de’ vostri occhi, supplicandolo che si muova a pietà di me, che mi perdoni i miei peccati e mi conceda i suoi celesti favori! Voi senza avere alcun bisogno di pregare, tuttavia appena nato, non curando i vostri patimenti, pregate per l’anima mia, e io con tanto bisogno che ne ho, anche in mezzo ai patimenti, penso così poco a pregare! Concedetemi, o caro Gesù, che comprenda l’importanza e la dolcezza della preghiera, e preghi anch’io e preghi con fervore.

PUNTO 3°.

Gesù Bambino glorifica il suo Divin Padre.

Gesù Bambino appena nato rinnovò l’atto di glorificazione, che al suo Divin Padre aveva fatto sin dal primo istante della sua Incarnazione. Giacché, siccome nessun’altra opera, neanche quanto l’Incarnazione del Verbo eterno, Così ora che l’Incarnazione di lui si era manifestata al mondo con la sua nascita, Gesù dice con slancio: la mia gloria è un niente: gloria mea nihil est (Jo., VIII, 54), non mi preoccupo che della gloria di mio Padre: honorifico Patrem meum (Jo., VIII, 49). Così Egli rese tosto a lui onore e gloria infinita per tutto ciò che aveva stabilito si avesse a fare per la salvezza degli uomini. Che zelo ammirabile! Che purità di amore! Avviciniamoci a questo fuoco sacro, che arde in petto al Bambino Gesù per purificare le nostre intenzioni, guaste così spesso da mire ambiziose, che ci tolgono il merito delle nostre opere, e per accenderci anche noi di zelo per i grandi interessi della gloria di Dio. Non siamo noi tanto caldi per gli interessi della gloria nostra? Per acquistare, o per non perdere questa gloria, che cosa non diciamo, che cosa non facciamo, che cosa non soffriamo? E per la gloria di Dio invece siamo tanto freddi, tanto trascurati? Impariamo, sì, impariamo da Gesù Bambino a non dire, a non fare, a non desiderare nulla per l’amor proprio, per la lode e riputazione nostra, ma tutto per l’onore e la gloria di Dio.

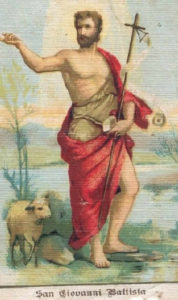

MEDITAZIONE SESTA.

Sopra gli omaggi degli angeli.

Mediteremo sopra gli omaggi resi dagli angeli al Bambino Gesù. C’immagineremo di vederli raccolti intorno al presepio per adorare il Divin Salvatore, lodarlo e benedirlo. Ci uniremo a loro, pregando questi beati spiriti che vogliano congiungere le loro e le nostre adorazioni e benedizioni in una sola oblazione, che riesca così meno indegna del Divino Infante.

PUNTO 1°.

Gli angeli adorano il Bambino Gesù.

Essendo il Divin Salvatore nato pressoché incognito agli uomini, ancorché fosse stato predetto da tanti profeti e aspettato da tutto il mondo, tuttavia ben lo conobbero gli Angeli. Ubbidienti all’ordine del Padre celeste di adorarlo, secondo che ci apprende S. Paolo: cum introduca Primogenitum in orbem terme dicit: Et adorent eum omnes angeli Dei (Hebr., I, 6), discesero tosto dal Paradiso per prosternarsi in adorazione intorno al loro sovrano sotto la forma di tenero bambino. E chi può dire la loro ammirazione, il loro slancio d’amore e di ossequio davanti alle umiliazioni dell’eterno Figlio di Dio! Quanto più lo vedono impicciolito, tanto più riconoscono la sua infinita grandezza e tanto più si fanno con riverenza ad adorarlo. Confrontando le loro perfezioni con quelle di Lui, si riconoscono un nulla al suo cospetto e sentono ad ogni modo che quanto vi ha di bello e grande in loro, da lui l’hanno ricevuto. E col sentimento della più viva gratitudine lo ringraziano e lo esaltano, e confessano che a Lui solo si devono onore e gloria, lode e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Oh il bell’esempio, che ci danno in tal modo, del come dobbiamo diportarci con Gesù, che si trova pure realmente presente tra di noi nei Santi Tabernacoli! Quando entriamo nelle dimore del Dio Sacramentato, portiamovi gli stessi sentimenti e affetti, che ebbero gli angeli nella grotta di Betlemme.

PUNTO 2°.

Gli Angeli annunziano la nascita di Gesù.

Gli angeli, non paghi di adorare essi il Santo Bambino, ardono della brama di guadagnargli altri adoratori. Uno, che piamente si crede essere stato l’arcangelo Gabriele, a nome di tutti gli altri, prendendo vaghissima forma umana, apparve, in una fulgidissima luce, ad alcuni pastori che stavano vigilando alla custodia del gregge nei dintorni di Betlemme. E poiché per quella luce i pastori furono presi da gran timore, l’Angelo li rassicurò tosto dicendo: Non temete, perché io vengo ad annunziarvi una grande allegrezza, non solo per voi, ma anche per tutto il popolo: oggi è nato in Betlemme, città dì David, il Salvatore, che è Cristo, il Messia aspettato da tutti i secoli; ed ecco il segnale a cui lo riconoscerete: troverete un bambino involto in pannicelli, messo dentro un presepio. Quando si ama Iddio, si ha zelo di farlo conoscere e amare anche dagli altri, e quanto più vivo è l’amore a Dio, tanto più ardente è lo zelo per acquistargli altri cuori amanti. Le persone religiose, che si sono consacrate a Dio per tendere meglio alla loro perfezione, si sono pure consacrate a Lui per zelare la sua gloria e la salute delle anime in quelle opere apostoliche, le quali

mirano a farlo meglio conoscere, amare e servire. Questo ufficio lo compiamo noi davvero nel debito modo e con rettitudine d’intenzione?

PUNTO 3°.

Gli angeli cantano gloria a Dio e pace agli uomini.

All’Angelo che era apparso ai pastori, si unì la moltitudine degli altri spiriti celesti lodando Dio e dicendo: Gloria a Dio negli altissimi cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria a Dio negli altissimi cieli, perchè la nascita del Bambino Gesù ha operato questo primo effetto di procurare a Dio, che abita nel più alto dei cieli, una gloria infinita, essendoché l’abbassamento a cui si è assoggettato Gesù nella sua Incarnazione e nascita, è per Iddio un omaggio di valore infinito. Pace in terra agli uomini di buona volontà, perché la nascita di Gesù ha operato questo secondo effetto di apportare la vera pace a tutti quegli uomini, che, essendo animati da buona volontà, amano praticamente la legge divina, operando il bene e fuggendo il peccato. Anche noi siamo venuti al mondo e vi dobbiamo vivere per dar gloria a Dio. Se persino il sole, la luna, le stelle, le piante, gli animali e tutte le altre creature irragionevoli esistono per dar gloria a Dio, quanto più noi dotati di ragione e d’intelligenza! Il che dobbiamo fare in due modi: praticando opere buone ogni volta che ce ne viene l’opportunità: facendo tutte le nostre azioni, anche indifferenti, per l’onore di Dio. Solo così acquisteremo tesori di meriti per l’eternità; solo così gusteremo intanto su questa terra un preludio di quella felicità, che si gode in cielo nel possesso della pace del Signore, pace che Dio dà realmente a godere a quelli che lo amano e lo servono, anche in mezzo alle tribolazioni del mondo.

MEDITAZIONE SETTIMA.

Sopra la condotta dei pastori.

Mediteremo sopra la santa condotta tenuta dai pastori chiamati dall’Angelo alla grotta di Betlemme. C’immagineremo di vederli davanti alla culla del Bambino Gesù, in atto di vagheggiarlo con gioia ineffabile e di adorarlo col più profondo rispetto. Prostrandoci in spirito accanto a loro, adoreremo anche noi il Divin Salvatore e lo ringrazieremo d’averci concessa una fortuna anche maggiore di quella concessa ai pastori, potendolo noi ricevere dentro i nostri cuori per mezzo della Santa Comunione.

PUNTO 1°.

I pastori si recano prontamente alla capanna.

Con quale prontezza i buoni pastori si recarono alla grotta di Betlemme! Il Vangelo ci dice che appena gli Angeli si furono ritirati da loro verso il cielo, i pastori presero a dirsi l’uno all’altro: Andiamo sino a Betlemme a vedere quello che è ivi accaduto, come il Signore ci ha manifestato. E andarono con prestezza: et venerunt festinantes (Luc., II, 15). Lasciarono dunque i loro armenti e partirono senza indugio, ancorché fosse nel cuor della notte. Le buone ispirazioni sono messaggi celesti che c’invitano a lasciare il male e a operare il bene. Quante volte non ne facciamo caso o lasciamo che si spengano nel nostro cuore, perché differiamo a metterle in pratica! Se in questi santi giorni si faranno sentire più forti le ispirazioni della grazia, che ci chiamino a far sacrifizio di noi stessi, del nostro amor proprio, delle nostre comodità, per dedicarci interamente all’amore del Bambino Gesù, arrendiamoci ad esse con tutta prestezza. I pastori assecondano senza più l’invito dell’angelo, perché sono uomini umili e semplici e credono tosto a quanto è stato loro detto. Così anche noi ci arrenderemo facilmente alle divine inspirazioni, se avremo umiltà e semplicità, scacciando dall’animo nostro quei sentimenti di orgoglio, che soli sono la causa, per cui non seguiamo l’invito dei celesti messaggi.

PUNTO 2°.

I pastori adorano Gesù nella capanna.

I pastori arrivati alla grotta v i trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino giacente nella mangiatoia. Con che devozione e fede l’adorarono! Oh come, piegati i ginocchi e giunte le mani, saranno stati estatici a rimirarlo! Ed ecco a quali persone il Signore manifestò se medesimo prima che ad altre. Oh come il Signore intende le cose a rovescio del mondo, il quale si mostra sempre incantato dallo splendore delle ricchezze, della gloria e dell’umana sapienza, dando le sue preferenze a coloro che di tutto ciò sono ammantati! E la condotta che Gesù tiene dalla nascita è quella che seguirà mai sempre; perciocché, dice San Paolo, il Signore elegge le cose stolte del mondo per confondere i sapienti, le cose deboli per confondere le forti, le cose ignobili, le spregevoli e quelle che sono reputate un nulla per distruggere quelle che sono stimate assai, affinché non vi sia alcun uomo che abbia ardire di darsi vanto dinanzi a lui (I Cor., I, 27-29). – Di qui dobbiamo imparare che non la nostra abilità, sapienza, valentia induce il Signore a farci favori speciali e a chiamarci all’onore di compiere le sue grandi imprese, ma l’umiltà, la semplicità, la rettitudine. Non lasciamo, no, di mettere il nostro impegno ad acquistare scienza, idoneità e pratica per compiere bene certi uffici, essendo pur questo il nostro dovere; ma più di tutto adoperiamoci ad avere in noi quelle virtù, per le quali soltanto possiamo piacere a Dio, ed essere da lui prescelti e aiutati a far del bene.

PUNTO 3°.

I pastori ritornano giubilanti dalla capanna.

I pastori, poiché ebbero resi i loro omaggi al Bambino Gesù, se ne ritornarono alle loro abitazioni pieni di santo giubilo, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e veduto, conforme era stato ad essi predetto, di guisa che tutti quelli, che li sentivano a parlare, restarono meravigliati delle cose da essi riferite ( Luc., II, 18, 20). Ecco quello che dovremmo fare anche noi quando il Signore per grazia sua ci fa sentire le dolcezze della vita cristiana e delle pratiche devote. Col nostro contegno, più ancora che colle parole, dovremmo glorificare e lodare Iddio al cospetto degli uomini, dimostrando loro coi fatti che la vita veramente cristiana, anziché riuscire di peso, arreca consolazioni e gioie ineffabili; che sono veramente beati coloro che abitano per la grazia, per l’orazione, e per la frequenza dei Sacramenti, nella casa del Signore; che vale infinitamente più un’ora passata davanti al tabernacolo, che non mille giorni trascorsi nelle case dei peccatori: così il nostro prossimo sarebbe indotto dal nostro esempio a fare anch’esso la prova.