DOMENICA XXIII dopo PENTECOSTE

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Jer XXIX:11; 12; 14

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. [Dice il Signore: Io ho pensieri di pace e non di afflizione: mi invocherete e io vi esaudirò: vi ricondurrò da tutti i luoghi in cui siete stati condotti.]

Ps LXXXIV:2

Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Jacob. [Hai benedetta la tua terra, o Signore: hai distrutta la schiavitú di Giacobbe.]

Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. [Dice il Signore: Io ho pensieri di pace e non di afflizione: mi invocherete e io vi esaudirò: vi ricondurrò da tutti i luoghi in cui siete stati condotti.]

Oratio

Orémus.

Absólve, quǽsumus, Dómine, tuórum delícta populórum: ut a peccatórum néxibus, quæ pro nostra fraglitáte contráximus, tua benignitáte liberémur. [Perdona, o Signore, Te ne preghiamo, i delitti del tuo popolo: affinché dai vincoli del peccato, contratti per lo nostra fragilità, siamo liberati per la tua misericordia.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses.

Phil III:17-21; IV:1-3

Fratres: Imitatóres mei estóte, et observáte eos, qui ita ámbulant, sicut habétis formam nostram. Multi enim ámbulant, quos sæpe dicébam vobis – nunc autem et flens dico – inimícos Crucis Christi: quorum finis intéritus: quorum Deus venter est: et glória in confusióne ipsórum, qui terréna sápiunt. Nostra autem conversátio in cœlis est: unde etiam Salvatórem exspectámus, Dóminum nostrum Jesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostræ, configurátum córpori claritátis suæ, secúndum operatiónem, qua étiam possit subjícere sibi ómnia. Itaque, fratres mei caríssimi et desideratíssimi, gáudium meum et coróna mea: sic state in Dómino, caríssimi. Evódiam rogo et Sýntychen déprecor idípsum sápere in Dómino. Etiam rogo et te, germáne compar, ádjuva illas, quæ mecum laboravérunt in Evangélio cum Cleménte et céteris adjutóribus meis, quorum nómina sunt in libro vitæ.

OMELIA I

[Mons. Bonomelli: Nuovo saggio di Omelie; vol. IV – Omelia XXI– Torino 1899]

“Fratelli, siate imitatori miei, e riguardate quelli che procedono nel modo, del qual- avete l’esempio in noi. Perché molti, dei quali spesso vi parlavo, ed ora ve lo ripeto piangendo, operano da nemici della croce di Cristo; fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, e la gloria è a loro ignominia, che non amano che le cose terrene. Ma noi siamo cittadini del cielo, donde anche aspettiamo il Salvatore, Signor nostro Gesù Cristo; il quale trasformerà l’abbiettissimo nostro corpo, modellandolo sul suo corpo gloriosissimo con quella operazione, con la quale può anche sottomettere a sé ogni cosa. Il perché, o fratelli carissimi e desideratissimi, mia gioia e mia corona, tenetevi così saldi nel Signore, o carissimi! Esorto Evodia e prego anche Sintiche a sentire lo stesso nel Signore. Prego te pure, compagno leale, le soccorri, come quelle che hanno combattuto per il Vangelo insieme con me e con Clemente e gli altri miei cooperatori, i nomi dei quali sono nel libro della vita „ (Ai Filippesi, c. III, 17-21; c. IV, 1-3).

Anche queste sentenze sì piene d’affetto paterno si trovano nella Epistola di S. Paolo ai fedeli della Chiesa di Filippi. Ormai quella lettera quasi per intero nel corso dell’anno ecclesiastico è passata sotto i nostri occhi. Il metodo che noi teniamo di spiegare parola per parola le sentenze delle Lettere apostoliche, ha lo sconcio di dover ripetere non poche volte le stesse verità; ma ha pure dei vantaggi non lievi, tra gli altri quello di seguire passo passo l’Apostolo nelle sue esortazioni sì belle e sì eloquenti, di conoscere i bisogni, i mali ed i beni di quelle cristianità appena nate, che di poco si differenziano dai nostri, e di sentire, direi quasi, ad uno ad uno i battiti di quel cuore tutto zelo per la salvezza delle anime, e di addentrarci in ogni pensiero, anche minimo, di quell’altissima mente. Fu detto, ed a ragione, che il mezzo più facile e sicuro per conoscere un uomo, è quello di leggere le sue lettere: ciò si avvera singolarmente quanto all’Apostolo: la lettura e lo studio, anche ad intervalli, di queste lettere ammirabili, ci fanno entrare nei penetrali di quell’anima incomparabile e ce ne fanno sentire tutta la grandezza. Ma lasciamo da banda qualunque esordio, veniamo alla chiosa degli otto versetti che vi ho riportati. – Il muratore, che costruisce il muro, prima di porre una nuova pietra, con la mano si assicura che quella già posta sia salda; così anch’io, prima di spiegarvi la lezione dell’odierna Epistola, debbo vedere alcune sentenze che le stanno innanzi, affinché apparisca il legame tra loro e l’armonia delle parti. S. Paolo, dopo aver esortati i Filippesi ad una santa letizia, e messili in guardia contro i giudaizzanti, i quali volevano legare il cristianesimo alla legge mosaica; dopo aver detto che i veri circoncisi, i veri Israeliti sono i cristiani, che hanno la circoncisione dello spirito, non quella inutile della carne; dopo aver detto che anch’egli fu addetto al giudaismo, ma che ora lo reputa fango per seguir Cristo, che lo ha tirato a sè, prosegue esortando tutti a fare lo stesso, e scrive: ” Fratelli, siate imitatori miei — Irnitatores mei estote, fratres. ,, Grande, o cari, è l’efficacia dell’esempio sugli animi nostri, e ben maggiore che non sia la efficacia della parola. Allorché noi vediamo un alto personaggio, il capo nostro affrontare pel primo i pericoli e superare i maggiori sacrifici, quasi nostro malgrado ci sentiamo spinti a seguirlo, e talvolta i codardi diventano eroi. Simone Maccabeo giunse coll’esercito sulla riva d’un torrente impetuoso: bisognava guadarlo: i soldati esitavano dinanzi al pericolo: Simone pel primo gittossi nel torrente e passò, e dietro a lui, pieno di entusiasmo, passò tutto l’esercito. Sulle rive della Beresina si accalcavano a migliaia i miserabili avanzi del grande esercito di Russia: il ponte era distrutto : i cosacchi incalzavano alle spalle: il fiume mezzo agghiacciato: i soldati, intirizziti dal freddo, atterriti, non avevano sotto le palle nemiche ricostruire il ponte: un disastro irreparabile era imminente. Un generale si lancia nel fiume fino alle spalle: l’acqua gli gelava intorno alla persona, e vi stette alcune ore, di là incoraggiando i soldati e dirigendo i lavoranti alla ricostruzione del ponte, e salvò le reliquie dell’esercito (Il fatto è narrato coi colori più vivi dal Thiers nella sua storia dell’Impero; quell’intrepido generale del Genio francese era Eblé, che poco dopo morì). – L’esempio fa prodigi. Noi, uomini di Chiesa, dobbiamo camminare innanzi a voi, o laici, e guai se non lo faremo; ne renderemo conto strettissimo a questo Duce supremo; ma voi pure, o padri e madri, voi, o padroni, voi che tenete un’autorità qualunque, dovete precedere col buon esempio i vostri figli, i vostri dipendenti, i vostri soggetti in guisa da poter loro indirizzare le parole dell’Apostolo : “Fratelli, siate miei imitatori. „ – E non è questo orgoglio, o grande Apostolo? Pòrti innanzi come esempio di perfezione? Perché non dire piuttosto: Siate imitatori di Gesù Cristo? — No, non è orgoglio quello dell’Apostolo, che nelle sue lettere in faccia al mondo confessò tante volte le sue colpe; tre righe più sopra di queste parole egli confessa d’essere stato giudeo, ostinato persecutore della Chiesa: poi, il dire la verità, quando torni a bene altrui, benché ridondi a proprio onore, non è orgoglio, purché retta sia l’intenzione. Finalmente, se qui l’Apostolo propone se stesso in esempio, si associa tosto gli altri, scrivendo: ” E riguardate a quelli che procedono nel modo, del quale avete l’esempio in noi; „ vedete cioè e seguite tutti quelli che tengono con me la stessa via: onde l’Apostolo conforta i fedeli ad imitare non solo sé, ma tutti quelli in genere che corrono la via della verità e della virtù. E d’avere buoni esempi, e seguirli animosamente, avevano bisogno anche i Filippesi, perché pur troppo avevano sotto gli occhi uomini, e non pochi, di scandalo. Udiamo S. Paolo. “Molti, dei quali spesso vi parlava, ed ora ve lo ripeto con le lacrime, operano da nemici della croce di Cristo. „ State sull’avviso, così l’Apostolo; se molti tra voi seguono la via retta, e potete e dovete imitarli, molti camminano per vie torte, e dovete fuggirli. E chi sono? Sono uomini che vi additai quando ero in mezzo a voi, e li conoscete: uomini, che con le perverse loro dottrine e prava loro condotta mi colmano di dolore e mi fanno versare lacrime amarissime; ve lo dico con una sola parola: ” Sono nemici della croce di Cristo — Inimicos crucis Christi. „ Non dovete credere che con la parola croce l’Apostolo intenda significare la croce materiale: con la parola croce indubbiamente vuole indicare la dottrina di Cristo, come noi pure siamo soliti fare nel nostro linguaggio. Nondimeno vi deve essere una ragione speciale, per cui S. Paolo in questo luogo volle usare questa forma di dire, che non gli è famigliare, e deve essere questa: I giudaizzanti, che seguivano e perseguitavano da per tutto l’Apostolo con una rabbia implacabile, insegnavano doversi osservare la circoncisione e tutte le prescrizioni mosaiche, m a non si curavano gran fatto della mortificazione della carne e delle passioni: volevano tutto il bagaglio materiale della legge, ma del culto interno, della vita dello spirito, della crocifissione delle passioni, nulla o quasi nulla. Questi uomini S. Paolo li designa con la frase energica e felice di nemici della croce di Cristo; son gente, secondo san Paolo, che non vogliono patire, che non vogliono rinnegare se stessi, che non vogliono crocifiggere le malnate loro cupidigie, che respingono e combattono la dottrina di Cristo, che si compendia nella croce. – E di questi nemici della croce di Cristo quanti ne abbiamo noi pure, o carissimi! Nemici della croce di Cristo sono coloro che recitano, se volete, lunghe orazioni, che intervengono alle sacre funzioni, che ascoltano la S. Messa, che accettano tutto il simbolo, si dicono cattolici, ma non vogliono rompere quella tresca nefanda, non vogliono restituire il mal tolto, ricusano di dar pace all’offensore, tengono mano a contratti usurai, si abbandonano all’ubriachezza ed ai bagordi, sonieni d’orgoglio, e se fosse possibile convertirebbero in oro le gocce di sudore dei loro operai, avidi solo di arricchire: ecco i nemici della croce di Cristo. Ricordino costoro la sentenza dell’Apostolo: “Quelli soltanto appartengono a Cristo, i quali hanno messo in croce la loro carne colle sue cupidigie e coi suoi vizi. ,, – E quale sarà la fine di questi nemici della croce di Cristo? Risponde l’Apostolo: “La perdizione eterna — Quorum finis interitus. Non ingannatevi, così nel vigoroso suo linguaggio S. Paolo: se fuggite la croce di Cristo, se l’odiate, se accarezzate la vostra carne, finirete nell’eterna perdizione. — Qui l’Apostolo, quasi sfavillante di nobile sdegno contro questi nemici della croce di Cristo, della quale sola egli si gloriava, ch’era tutta la sua sapienza, come protesta altrove, usa una frase piena di forza, ed esclama: ” Questi uomini, il Dio dei quali è il ventre — Quorum Deus venter est. „ – Non vi è dubbio, la frase rovente cade su coloro, che per servire alla gola, col mangiare e col bere, a guisa d’esseri irragionevoli, non curano le leggi sante della temperanza, dimenticano e calpestano ogni dovere, e tutto sacrificano al ventre. Gran cosa! Grande è l’amore degli uomini al denaro, più grande forse ancora alla propria stima, all’onore: sommo poi è l’amore alla sanità ed alla vita del corpo; eppure, per saziare le voglie della gola si consuma il patrimonio, si disprezza il proprio onore e la stima del pubblico, e si fa getto persino della sanità del corpo e si accorcia la vita, tanta è la tirannia di questa passione animalesca. Che dico animalesca! Peggio che animalesca; perché non troverete animale, che, lasciato in balia a se stesso, ecceda i limiti del necessario e del conveniente: poiché ha spento il bisogno naturale di cibo, s’acqueta e cessa di nutrirsi, dove ché l’uomo già satollo ed ebro, ancora domanda cibo, ancora desidera il vino! Aveva ragione Crisostomo di scrivere, che ad alcuni fa più danno il ventre, cioè la gola sregolata, che il mare, allorché uscito dai suoi confini, inonda i campi vicini. Voi lo sapete, o cari, se il valicare alcun poco i confini della cristiana temperanza non è colpa grave, lo è sempre allorché si nuoce (e spesso ciò accade) alla salute del corpo, si perde la ragione, si reca scandalo e si fa soffrire la fame ai figli e alla moglie, e si corre pericolo di proferire bestemmie ed oscenità, e appiccar risse. È vergogna e somma per noi uomini e cristiani, chiamati a servir Dio, servire al ventre! – Un’altra espressione aggiunge l’Apostolo per folgorare questi nemici della croce di Cristo: ” E l a gloria è a loro ignominia; „ e vuol dire: Costoro si fanno un vanto, una gloria di ciò che li dovrebbe far arrossire e vergognare: si vantano delle loro crapule, delle loro immondezze, dei loro vizi, mentre dovrebbero sentire la loro ignominia. È male il darsi in braccio alle passioni, quali che siano; ma il gloriarsi d’essere schiavi delle passioni e menarne quasi trionfo, è cosa intollerabile, è l’essere caduti in fondo al degradamento morale; e a tanta abbiettezza e vergogna si giunge per alcuni cristiani, i quali vanno con la fronte alta e portano in trionfo: i loro viz.! Quorum gloria in confusione est, grida S. Paolo. Davvero costoro, così continua l’Apostolo. “non amano, non gustano che le cose terrene — Qui terrena sapiunt. „ Vedeteli questi uomini, che non han gusto che per le cose materiali; parlate loro di Dio, della vita avvenire, della virtù, delle gioie della buona coscienza, della pace del giusto, della serenità dell’uomo, signore delle proprie passioni; essi si annoiano, si stancano, si offendono: essi non parlano che di passatempi, di affari, di teatri, di conviti, di balli, di piaceri sensuali; han perduto il senso delle cose dell’anima, e non gustano che le cose della terra: Terrena sapiunt. Ci vorrà un miracolo della grazia perché questi, tutto sensi e carne, si riducano ancora sulla via del cielo. A questi uomini, nemici della croce di Cristo, schiavi della gola, che non hanno gusto se non per le cose della terra, S. Paolo, con felice passaggio, contrappone la vita dei veri cristiani, dicendo: ” Noi siamo cittadini del cielo, „ ossia, noi viviamo qui sulla terra come se già fossimo in cielo: Nostra autem conversatio in cœlis est. Codesti uomini dei quali vi ho parlato, son sempre fitti col pensiero e con l’affetto, con la mente e col cuore nelle cose misere e caduche di quaggiù: Terrena sapiunt; noi illuminati dalla fede, sorretti dalla speranza, portati sulle ali della carità, ci solleviamo in alto, viviamo in cielo. Come ciò si intende? Con tutta facilità. Noi abbiamo questo corpo, e finché viviamo, esso non può dimorare che sulla terra. Ma in questo corpo vive l’anima nostra: essa pensa ed ama, e non può non pensare ed amare, come il corpo non può non respirare. Il pensiero e l’amore sono le due perenni manifestazioni dell’anima nostra, sono le due ali, con cui vola là dove le aggrada. Dov’è l’anima nostra? Là dove è il suo pensiero e dove la ferma il suo affetto: il corpo è sempre qui sulla terra, ma l’anima è là dove vuole e come vuole e quando vuole la sua mente e il suo cuore. Mirate l’astronomo: col suo corpo è là sul suo osservatorio, forse seduto sopra la sua sedia: appunta il suo telescopio, e l’anima sua viaggia nei campi del cielo, passeggia d’astro in astro, contempla quelle stelle, la cui luce percorrendo pure 300,000 chilometri ogni minuto secondo, impiega cinque, dieci, dodici anni per giungere su questo atomo della terra! Il corpo è qui, e l’anima va pellegrina più rapida della luce per gli spazi sterminati del cielo. Vedete l’esule ebreo sulle sponde dell’Eufrate: il corpo è là, l’anima sua s’aggira sui colli della sua Gerusalemme. Quante volte voi, che mi ascoltate, col corpo vi trovate lungi dalla patria, dal focolare domestico! E quante volte sorprendete il vostro pensiero e il vostro affetto che vagheggia le colline che circondano la patria, vi trovate in mezzo ai vostri cari! Si vive in un luogo col corpo, si può vivere altrove coll’anima, e si vive con essa là dove si pensa e si ama. Or bene, dilettissimi: noi siamo condannati a vivere col corpo qui sulla terra quanto piacerà a Dio: ma coll’anima possiamo e dobbiamo vivere là dove è la vera e stabile nostra patria, là dove sono i Santi, là dove è Dio, il Padre nostro, che ci aspetta, là dove staremo eternamente. Quando solleviamo la mente e il cuore a Dio, quando detestiamo il vizio ed amiamo la virtù, quando preghiamo, quando meditiamo le eterne verità, quando disprezziamo le cose della terra e sospiriamo quelle del cielo, allora noi viviamo in cielo, siamo cittadini del cielo: Nostra eonversatìo in cœlis est. Quale felicità, o carissimi! Allora non si sentono, o si sentono più lievemente i mali della terra, e si pregustano le delizie, onde si saziano senza mai saziarsi i beati. In alto adunque, o cari, i nostri pensieri, in alto i nostri affetti e desiderii: Sursum corda! Cominciamo ora a vivere lassù, dove eternamente vivremo, ponendovi, come scrive S. Agostino, le primizie del nostro spirito. Seguitiamo l’Apostolo, il quale, dopo averci esortato a vivere fin d’ora in cielo, coglie l’occasione di rammentare un’altra verità fondamentale, che alla accennata si lega come l’effetto alla causa. Viviamo in cielo, ” donde aspettiamo il Salvatore Signor nostro Gesù Cristo. „ Gesù Cristo risorto e glorioso regna in tutta la sua divina maestà in cielo; nostro capo e modello lassù ci ha preceduto, di lassù guida i nostri passi con la fede, avvalora la nostra debolezza con la sua grazia, e di lassù alla fine dei tempi verrà a coronare i nostri sforzi e a compiere le nostre speranze. Come? “Trasformando l’abbiettissimo nostro corpo, conformandolo o modellandolo sul suo gloriosissimo. „ Rallegratevi, gioite, esclama il nostro Paolo, riguardando il cielo: verrà giorno, nel quale Gesù Cristo, nella sua umanità, raggiante di luce, si mostrerà su questa terra: e come il sole, con la sua luce, riscaldando la terra, fa rigermogliare le piante e copre d’un verde ammanto tutta la natura, richiamandola ad una seconda vita, così Gesù Cristo, mostrando il suo corpo, quasi sole versante luce e calore di vita divina, farà risorgere dalla loro polvere i nostri corpi, li rivestirà di gloria, li riempirà d’una giovinezza fiorente ed immortale. Come doveva essere bello, sfavillante di luce e di gloria il corpo di Gesù Cristo, allorché l’anima sua fu ad esso ricongiunta e apparve alla madre e agli Apostoli! Ebbene: i nostri corpi in quel gran dì saranno foggiati sul corpo stesso di Gesù Cristo, come qui dichiara l’Apostolo, e “risplenderanno come il sole — Fulgebunt sicut sol.,, – ” A che ti lamenti, così S. Bernardo parlava al suo corpo, a che ti lamenti? A che ricalcitri? A che combatti lo spirito? Se lo spirito ti umilia, ti castiga, ti assoggetta, lo fa Per il suo e per il tuo meglio… Pensa, che Colui, che ti ha fatto, ti trasformerà. „ Come potrà egli, Gesù, trasformare il nostro corpo? ” Con quella operazione o con quella forza, con la quale può assoggettarsi ogni cosa, „ vale a dire, usando quella forza stessa, con la quale risuscitò il suo corpo, e con la quale signoreggerà a suo tempo ogni cosa. Gesù Cristo è uomo, ma anche Dio, e come Dio tutto può, e come con la sua parola trasse l’universo dal nulla, così con la stessa parola, molto più facilmente, richiamerà alla seconda ed eterna vita i nostri corpi. – Ricordate queste sì alte verità, S. Paolo ad un tratto si rivolge ai suoi figliuoli spirituali, e scrive: ” Perciò, o carissimi e desideratissimi fratelli, mia gioia e mia corona, tenetevi così saldi nel Signore, o carissimi! „ In queste affettuosissime parole si sente palpitare il cuore dell’Apostolo e del padre tutto tenerezza per i suoi figli. Uomo veramente ammirabile è il nostro Paolo! Scorrendo la sua vita e leggendo le sue lettere, noi troviamo in lui l’apostolo intrepido, la tempra d’acciaio, il martire: ha pagine d’un vigore, d’una eloquenza irresistibile, rimproveri acerbi, parole di fuoco contro gli scandalosi, i seduttori, i corruttori della verità; e poi ad un tratto il suo stile si muta, diventa dolce, insinuante, festivo, amabile, lo si direbbe il linguaggio, non d’un padre, ma d’una madre la più tenera. Egli riunisce in sé gli estremi, com’ è dei grandi uomini, e la sua parola veste tutte le forme con una rapidità e facilità singolare. Egli vuole raffermare nella verità insegnata i suoi Filippesi, e nella foga del suo dire per stringerli a sé e quindi a Dio, li chiama “sua gioia — gaudium meum; corona del suo apostolato — corona mea, desideratissimi; „ e quasi non trovasse più altre parole per versare la piena del suo affetto, ripete due volte la parola carissimi. Sembra di vedere questo uomo, già innanzi negli anni, logoro dalle fatiche e dai patimenti, carico di catene in fondo alla sua carcere di Roma, stringere al suo seno l’uno dopo l’altro i suoi neofiti e bagnarli delle sue lacrime. Un uomo, che con sì affocato affetto amava i suoi figli, doveva essere con eguale affetto da loro riamato, ed i Filippesi gliene diedero prova, mandandogli Epafrodito fino a Roma per consolarlo e soccorrerlo nella sua prigione e nei suoi bisogni. L’affetto vivissimo che legava Paolo ai suoi figli di Filippi, e questi a lui, dovrebbe essere il modello dell’affetto che deve stringere ogni pastore al suo gregge e il gregge al pastore. – La vera virtù è sempre graziosa, e non manca mai di usare quei modi che sono voluti dalla buona educazione, e S. Paolo 1i osserva perfettamente nelle sue lettere, che si chiudono con molti saluti e cordialissimi auguri: “Io esorto Evodia e prego anche Sintiche a sentire lo stesso nel Signore. „ Evodia e Sintiche erano due ragguardevoli donne, e fors’anche signore, di Filippi, convertite probabilmente dallo stesso Apostolo, che avevano resi grandi servigi alla causa della fede, come tosto si dice; in qual modo lo ignoriamo; ma. secondo ogni verosimiglianza, con la parola e con i soccorsi materiali. S. Paolo non le dimentica, e poiché sembra che tra loro fosse sorto qualche dissidio (e dove non vi sono dissidi anche tra persone buone e virtuose?), soggiunge destramente : ” Io le prego ambedue a sentire lo stesso nel Signore, „ che è quanto dire a ristabilire quella concordia, quella pace che deve sempre regnare tra le persone che servono al Signore, che camminano per le sue vie e sono informate dallo spirito di Gesù Cristo. Anche dissentendo tra loro in ciò che è lecito, non devesi mai rompere il vincolo della carità, a talché devesi sempre per amor di Dio avere un solo cuore. Poi, rivolgendo direttamente la parola ad un uomo, che doveva essere notissimo in Filippi, e che era stato suo leale compagno nell’apostolato, S. Paolo scrive: ” E prego ancor te, o leale compagno, aiutale (cioè Evodia e Sintiche), come quelle che hanno faticato nel Vangelo con Clemente e cogli altri miei cooperatori. „ S. Paolo, come Apostolo, poteva certamente comandare; in quella vece prega, insegnandoci che è più conforme allo spirito cristiano, anche in quelli che tengono autorità, il pregare che il comandare, e meglio rispecchia la fratellanza e l’umiltà sì spesso e sì fortemente inculcata nel Vangelo. S. Paolo, tra gli altri suoi cooperatori, nomina Clemente, che può essere quello stesso, che poi tenne la cattedra di S. Pietro e scrisse le due magnifiche lettere ai Corinti, continuando l’opera pacificatrice del suo maestro, S. Paolo stesso. “I nomi di costoro, dice S. Paolo, sono scritti nel libro della vita. „ Certo nessuno di voi, o cari, penserà che Iddio tenga un libro, sia della vita, sia della morte, sul quale siano scritti i nomi, volete degli eletti, volete dei reprobi. Dio non ha bisogno di libri, Dio che tutto vede e conosce perfettamente: è un modo di dire che dobbiamo usare noi, uomini, parlando di Dio. Il libro di Dio è la sua scienza infinita, a cui nulla può sottrarsi, né in cielo, né in terra: e Dio conosce quelli che lo servono e lo amano, e questi sono chiamati alla vita eterna, e perciò si dicono scritti nel libro della vita. Carissimi! Viviamo in modo che i nostri nomi tutti siano scritti su quel libro della vita, a cui aspiriamo, libro che si scrive da ciascuno di noi con le opere sue, e dal quale nulla si scancellerà mai per tutti i secoli dei secoli.

Graduale

Ps 43:8-9

Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.

[Ci liberasti da coloro che ci affliggevano, o Signore, e confondesti quelli che ci odiavano.]

In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saecula. Allelúja, allelúja. [In Dio ci glorieremo tutto il giorno e celebreremo il suo nome in eterno..]

Alleluja

Allelúia, allelúia

Ps CXXIX:1-2

De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúja. [Dal profondo Ti invoco, o Signore: o Signore, esaudisci la mia preghiera. Allelúia.]

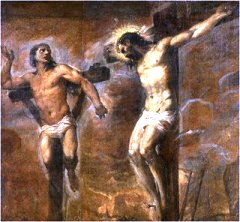

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.

Matt IX:18-26

In illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, ecce, princeps unus accéssit et adorábat eum, dicens: Dómine, fília mea modo defúncta est: sed veni, impóne manum tuam super eam, et vivet. Et surgens Jesus sequebátur eum et discípuli ejus. Et ecce múlier, quæ sánguinis fluxum patiebátur duódecim annis, accéssit retro et tétigit fímbriam vestiménti ejus. Dicébat enim intra se: Si tetígero tantum vestiméntum ejus, salva ero. At Jesus convérsus et videns eam, dixit: Confíde, fília, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est múlier ex illa hora. Et cum venísset Jesus in domum príncipis, et vidísset tibícines et turbam tumultuántem, dicebat: Recédite: non est enim mórtua puélla, sed dormit. Et deridébant eum. Et cum ejécta esset turba, intrávit et ténuit manum ejus. Et surréxit puélla. Et éxiit fama hæc in univérsam terram illam. [In quel tempo: Mentre Gesù parlava alle turbe, ecco che uno dei capi gli si accostò e lo adorò, dicendo: Signore, or ora mia figlia è morta: ma vieni, imponi la tua mano su di essa, e vivrà. Gesú, alzatosi, gli andò dietro con i suoi discepoli. Quand’ecco una donna, che da dodici anni pativa una perdita di sangue, gli si accostò da dietro, e toccò il lembo della sua veste. Diceva infatti tra sé: Solo che io tocchi la sua veste e sarò guarita. E Gesù, rivoltosi e miratala, le disse: Abbi fiducia, o figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quel momento la donna fu salva. Giunto che fu alla casa del capo, vedendo dei suonatori e una turba di gente rumoreggiante, disse: Ritiratevi, poiché la fanciulla non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma dopo che la gente venne fatta sgombrare, Egli entrò, prese la giovane per mano ed ella si alzò. E la fama di ciò si diffuse per tutto quel paese.]

OMELIA II

[Del canonico G. B. Musso – Seconda edizione napoletana, Vol. III -1851-]

Pietà.

La pietà, dice l’Apostolo, per ogni cosa per ogni modo è utile e, vantaggiosa , “pietas ad omnia utilis” (Ad Rom. XIII, 17). Quest’eccellente virtù, prosegue lo stesso, contiene in sé una sicura promessa d’ogni bene per la vita presente e per la futura, “promissionem habens vitæ, quæ mens est futuræ”. Il Vangelo di questa domenica in due esempi ce ne dà la più autentica prova. Ad un Principe della Sinagoga era morta l’unica figlia; privo d’ ogni umano rimedio s’accosta a Gesù e, “Signore, Gli dice nella più umile e rispettosa maniera, la mia figlia non vive più ma se voi vi degnate venire a porre la vostra mano sopra la stessa, io son sicuro che tornerà in vita”. Sorge il pietoso Salvatore, e lo segue accompagnato da’ suoi discepoli. Facendo strada, ecco una donna da dodici anni languente per un ostinato flusso di sangue, che tra sé va dicendo: “se mi riesce toccargli soltanto l’orlo della sua veste, io son sanata.” Così avvenne: toccò la fimbria della sua veste, e guarì sull’istante. Giunto poi Gesù alla casa del Principe, che tutta era in lutto e mestizia, “non è morta., dice Egli, questa fanciulla, ella dorme”. Certi di sua morte gli astanti, presero a scherno le sue parole. Indi entrato nella camera della defunta, la prende per mano, e viva e sana la rende ai suoi genitori. Ecco quanto fu giovevole por quel Principe e per l’emorroissa quella pietà che la fece ricorrere al Salvatore. “Pietas ad omnia utilis”… Di questa pietà, da cui, al dir di S. Agostino, derivano tutte le pratiche d’un retto vivere, “pietas, unde omnia recte vivendi ducuntur officia” (Ep. 25), io vengo a parlarvi; potrei mostrarvi di quanto vantaggio sia alla vita umana, alla vita civile, alla vita sociale, alla vita spirituale, alla vita eterna; ma per adattarmi alle strettezze del tempo , e non abusarmi della vostra sofferenza, ve ne darò un piccolo saggio, onde allettati dall’utilità che apporta, vi risolviate abbracciare cosi bella virtù. – Agli occhi del mondo, agli amatori del secolo suole comparire la cristiana pietà in aspetto d’un mostro, che divora i suoi seguaci. A disinganno di costoro, ed a nostra istruzione, eccovi un ritratto dì questa virtù, madre d’ogni retto operare, in quel che avvenne al giovane Tobia (Tob. VI). Giunto questi alle sponde del Tigri, mentre sta lavandosi i piedi, ecco venirgli incontro a bocca spalancata un pesce enorme. Ohimè, Signore, grida spaventato Tobia, aita, m’inghiotte! L’Arcangelo Raffaele sotto le sembianze d’Azaria gli fa cuore, e, “prendilo, gli dice, per una branca e trascinalo in sull’asciutto”. Ubbidisce Tobia, e trattolo in sull’arena, lo vede, dopo alquanto dibattersi, palpitante ai suoi piedi. “Dov’è, Tobia, il tuo spavento”? dovette dirgli l’Arcangelo, “tu non sai quanto sia per giovarti quel che tanto ti sbigottì. Sventralo orsù, e metti da parte il fiele: sarà questo l’opportuno rimedio a guarire la cecità del tuo buon genitore: fa altrettanto del fégato e del cuore; una porzione di questi posta sopra accesi carboni ha virtù di scacciare il demonio, e lo scaccerà infatti da Sara tua futura sposa: l’altre parti condite con sale ci serviranno per nutrimento nel nostro viaggio”. Tanto disse l’Angelo a Tobia, lo stesso io dico a voi riguardò alla pietà, alla vita devota. Sembra questa un mostro che divori per le apparenti e mal supposte difficoltà ed asprezze, che v’apprendono i mondani, ma non è così. Appigliatevi alla pietà soda e vera, ad un tenore di cristiana e costante devozione, e una dolce esperienza vi farà conoscere quanto sian vani i timori di chi si lascia sedurre dall’apparenza, vedrete in pratica di quanti beni vi sarà apportatrice. Essa v’aprirà gli occhi a conoscere la vanità delle cose terrene e la grandezza dell’eterne, vi scoprirà la bellezza della virtù e la deformità del vizio, la preziosità dell’anima, l’importanza dell’eterna salute, passerete come il vecchio Tobia dalle tenebre di cecità alla luce d’un nuovo giorno. Essa scaccerà da voi il demonio tentatore, vi farà schivar i suoi lacci, ributtar lo sue suggestioni, vincere i suoi assalti. Essa in fine sarà per voi una sorgente di benedizioni, un mezzo ond’essere provveduti di temporale sostentamento nel viaggio di questa vita mortale. Ve n’assicura in più luoghi lo Spirito Santo: per chi teme Dio non v’è da temer povertà, “non est inopia timentibus eum” (Ps. XXXIII, 10-11): a chi cerca il Signore non verranno mai meno i sussidi d’ogni bene terreno, “inquirentes Dominum non minuentur omni bono”. Noi vediamo infatti nella divina Storia, che Iddio ha sempre avuta una cura tutta singolare di quei che camminano nelle vie della giustizia e della pietà, o si tratti di liberarli da generali castighi, o di versar sopra di essi le più generose beneficenze. – Se parliamo dei flagelli, la divina giustizia sommerge il mondo tutto nell’acqua di un universale diluvio: vuol salvare una famiglia per conservare l’umana specie. Si salva la famiglia d’un malvagio? No, voi lo sapete, bensì la famiglia del giusto, Noè e tre suoi figli con le rispettive consorti. La sempre giusta ira di Dio fa piover fuoco sulle infami città di Sodoma e di Gomorra. Si vuol liberare dall’incendio fatale un’altra famiglia; sarà quella d’un impudico o quella di un casto? Ognun lo sa, vien liberato Lot con le due sue figlie, perché nella comune corruzione si è mantenuto incorrotto. Se poi si tratti di spandere le sue larghe beneficenze, mirate di grazia su chi il buon Dio le diffonde; sopra i tanto rinomati Patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, tutti personaggi santissimi, e nel tempo stesso doviziosissimi, abbondanti d’ogni sorta di armenti, di possessioni , di servi, d’oro, d’argento, e di ogni bene più desiderabile. E giacché di Giuseppe si è fatta menzione, vi prego a condurvi col pensiero là in Egitto nella casa di Putifar a dargli un consiglio. Egli è nel fior dell’età giovanile, chi sa che non ne abbisogni. Si trova questi in terra straniera, in casa altrui, in qualità di schiavo. La sua padrona di esso invaghita gli ha chiesto più volte corrispondenza in amore. Accostatevi al suo orecchio, o politici, voi che sul fondamento della nequizia sperate innalzar la vostra fortuna. “E possibile (par di sentirvi) … possibile in te tanta ritrosia? Si vede bene che sei semplice ed inesperto: la tua sorte è fatta se tu sai profittarne. La padrona che t’ama è ricca e potente, se tu la disgusti per uno sciocco tuo scrupolo, tu sei perduto, tu non sai quanto sia da temersi quell’odio che comincia dall’amore; tu non sai che non v’è ira che possa somigliarsi all’ira della donna. Giuseppe non sa di tanta politica, ei teme Dio, ei non v’ascolta, lascia nelle mani dell’impudica padrona la sopravvesta, e fugge dicendo, “come posso far tanto male e tanta offesa al mio Dio”? Oh! questa volta, voi ripigliate, la pietà non l’indovina. Giuseppe calunniato come tentatore vien posto in ferri, condannato ad un’oscura prigione. La pietà non l’indovina? Aspettate in grazia, ed ammirate i tratti stupendi di quell’altissima provvidenza che protegge i suoi cari. Il Faraone fa sogni misteriosi, nessun si trova capace a interpretarli, dal fondo della sua carcere si chiama Giuseppe, spiega i sogni, provvede i popoli, salva l’Egitto, ed eccolo innalzato al primo grado del regno, eccolo assiso sopra cocchio reale, acclamato per le contrade di Menfi e di tutto l’impero Salvatore del mondo. Che dite ora, Signori miei? Avrebbe potuto Giuseppe sperar dal peccato un tanto innalzamento? Sarebbe ora egli tanto celebre nella divina storia, tanto a Dio accetto, e quel che il tutto importa eternamente beato? – “E pure, voi replicate, più dell’uomo pio è sovente prosperato il malvagio. Chi fa fortuna al mondo? L’usuraio nascosto, il ladro civile, lo spergiuro sfacciato, il prepotente impunibile, il litigante animoso, il superbo fortunato. È vero, sono alle volte prosperati i malvagi, ma per l’ordinario non è durevole la loro prosperità. Io fui giovane, diceva il Reale Profeta, ed ora son vecchio, “iunior fui, etenim senui”, ed ho veduto l’empio esaltato come i cedri del Libano, “vidi impium superexaltatum sicut cedros Libani” (Ps. XXXVI), … fatti alcuni passi son ritornato per rivederlo, non v’era più, “transiti, et ecce non erat”, e ne ho potuto distinguere il luogo , ov’era piantato, “quæsivi eum, et non est inventus locus eius”. Per lo contrario non ho veduto mai l’uomo giusto abbandonato, né i figliuoli andar alla cerca del pane. “Et non vidi justum derelictum, nec semen eius quærens panem”. – Inoltre gli iniqui sono talvolta felicitati, non già perchè son tali, molto meno per difetto di provvidenza, ma perché Iddio premia in ossi l’atto, o l’abito di qualche naturale virtù. Il sentimento è di S. Agostino, che porta in esempio la Romana Repubblica, da Dio prosperata con tante vittorie fino ad estendere col valor della sue armi dall’Oriente all’Occidente il suo dominio. – A tanta gloria innalzò Iddio quegli antichi eroi con lauta estensione d’impero, perché di lor natura erano sobri, temperanti, fedeli nelle promesse, zelatori della giustizia, umani coi popoli soggiogati. Queste virtù naturali non potevano avere né merito, né premio di vita eterna, perché opere morte di gente idolatra: ond’è che Dio, a Cui piace l’ombra eziandìo della virtù, li ricompensò con beni terreni, con onori mondani, con felicità temporali. – Applicate questa dottrina al caso nostro. Non v’è, come è da credere, al mondo uomo così scellerato che in vita sua non pratichi, o praticato non abbia qualche atto naturalmente buono, come sarebbe soccorrere un miserabile, proteggere un oppresso, assistere un infermo, impedir l’altrui danno, amar la verità, praticar la giustizia. – Questi atti naturalmente virtuosi, fatti da chi è in disgrazia di Dio, non son certo meritevoli d’eterno premio, sono ombre, sono immagini, sono cortecce di virtù, quali Iddio, autore anche d’ogni naturale onestà, non vuol lasciare senza proporzionata ricompensa. – A farvi meglio comprendere quest’importante verità, e adattarmi alla capacità di tutti, fatevi tornare a mente ciò che avrete più volte veduto. Allorché un omicida, un assassino vien condannato a morte, tutta la città è in movimento. Vanno a confortarlo in carcere sacerdoti, religiosi, e i più distinti signori, lo provvedono di cibi scelti, di vini preziosi, di squisiti liquori. Nell’uscir poi della sua prigione per andar al patibolo, se lo tolgono in mezzo, l’accompagnano con carità, con tutto rispetto, come personaggio di merito singolare. Ditemi ora, gli fanno queste attenzioni perché è un assassino, perché ha tolta la vita a tanti suoi simili? Non già, e voi lo sapete, così lo trattano, perché loro prossimo e fratello in Gesù Cristo. Laonde come uomo, come prossimo, come fratello riceve tante finezze, e come omicida, come sanguinario, assassino si sospende ad un infame patibolo. – Dite lo stesso degli empi prosperati; come uomini, come ragionevoli creature, che in atto o in abito han praticata qualche naturale virtù, sono da Dio rimuneratore trattati bene nel breve corso di questa vita; come malvagi poi, e come rei saranno dallo stesso Dio, giusto punitore dell’empio e dell’empietà, condannati all’eterno supplizio. Tanto avvenne precisamente al ricco Epulone: ebbe la sua mercede in questa terra, e poi il suo castigo nell’eternità, “recepisti bona in vita tua” (Luc. XVI), gli disse Abramo dal luogo del suo riposo, ove aspettava la risurrezione del Salvatore: “recepisti”, dunque aveva qualche merito nell’ordine di natura, “recepisti bona”, e furono vestir di bisso, o di porpora, seder quotidianamente a lauto banchetto; dopo ciò, perché stato crudele verso il povero Lazzaro, fu sepolto nell’abisso infernale, “mortuus est dives et sepultus est in inferno”. – Dal fin qui detto, discende questo consolante argomento. Se il nostro buon Dio tanto ama la virtù fino a premiarne la sola apparenza nella persona dei suoi nemici, quanto più largamente ricompenserà la virtù vera, la soda pietà nella persona dei suoi eletti? Così è, così sarà: “Beato l’uomo che teme il Signore, dice il Re Salmista (Ps. I), sarà come un albero piantato in riva a fresca sorgente, che a sua stagione s’arricchirà di frutti, e in tutte l’opere sue sarà prosperato; non così gli empi, non così; ma saranno come polvere, che il vento sbalza da terra, e disperde per l’aria”. Camminiamo dunque, fratelli carissimi, nelle vie della giustizia, della devozione vera, della pietà cristiana, e scenderà copiosa sopra di noi la benedizione dell’Altissimo, benedizione foriera di quella ch’Egli comparte ai beati nel suo eterno regno, ove Dio ci conduca.

Credo…

Offertorium

Orémus

Ps CXXIX:1-2

De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te, Dómine. [Dal profondo Ti invoco, o Signore: o Signore, esaudisci la mia preghiera: dal profondo Ti invoco, o Signore.]

Secreta

Pro nostræ servitútis augménto sacrifícium tibi, Dómine, laudis offérimus: ut, quod imméritis contulísti, propítius exsequáris. [Ad incremento del nostro servizio, Ti offriamo, o Signore, questo sacrificio di lode: affinché, ciò che conferisti a noi immeritevoli, Ti degni, propizio, di condurlo a perfezione.]

Communio

Marc XI:24

Amen, dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite, quia accipiétis, et fiet vobis. [In verità vi dico: tutto quello che domandate, credete di ottenerlo e vi sarà dato.]

Postcommunio

Orémus.

Quǽsumus, omnípotens Deus: ut, quos divína tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subjacére perículis.