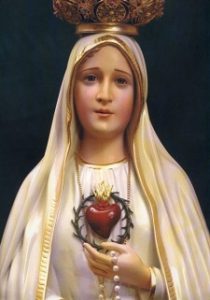

FESTA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

La devozione al Cuore Immacolato.

La devozione al Cuore Immacolato di Maria è antica come il Cristianesimo. Lo Spirito Santo l’insegnò per mezzo di san Luca, l’evangelista dell’infanzia del Salvatore: «Maria conservava nel suo Cuore e meditava tutte queste cose ». « E la Madre di Gesù conservava tutte queste cose nel suo Cuore» (Lc. II, 19; 51). La devozione, che porta i fedeli a rendere a Maria l’onore e l’amore che a Lei si devono, ha qui la sua origine. I più grandi Dottori della Chiesa cantarono le perfezioni del suo Cuore: sant’Ambrogio, sant’Agostino, san Giovanni Crisostomo, san Leone, san Bernardo, san Bonaventura, San Bernardino da Siena, le due grandi monache sante, Gertrude e Metilde… Nel secolo XVII, san Giovanni Eudes « padre, dottore e apostolo del culto al Sacro Cuore » (Bolla di Canonizzazione) si fece dottore e apostolo del culto al Cuore purissimo di Maria e dal dominio della pietà privata, lo introdusse nella Liturgia cattolica.

Oggetto della devozione.

Di questa devozione egli ci dice: « Nel Cuore santissimo della prediletta Madre di Dio, noi intendiamo e desideriamo soprattutto venerare e onorare la facoltà e capacità naturale e soprannaturale di amare che la Madre dell’amore tutta impegnò nell’amare Dio e il prossimo. Poiché sia che il cuore rappresenti il cuore materiale che portiamo in petto, organo e simbolo dell’amore, o piuttosto la memoria, la facoltà d’intendere con cui meditiamo, la volontà, che è radice del bene e del male, la finezza dell’anima per la quale si fa la contemplazione, in breve, tutto l’interno dell’uomo (noi non escludiamo alcuno di questi sensi) intendiamo e vogliamo soprattutto venerare e onorare prima di ogni cosa e sopra ogni cosa, tutto l’amore e tutta la carità della Madre del Salvatore verso di Dio e verso di noi » (Devozione al Sacro Cuore di Maria, Caen, 1650, p. 38 e Cuore ammirabile, 1. I, c. 2). – La cosa più dolce per un figlio è onorare la madre e pensare all’amore di cui è stato oggetto. San Bernardo, parlando del Cuore di Gesù, ci dice: « Il suo Cuore è con me. Il Cristo è mio capo. Come potrebbe non essere mio tutto quello che appartiene alla mia testa? Gli occhi della mia testa sono miei e allo stesso modo questo Cuore spirituale è veramente mio cuore. È veramente mio e io possiedo il mio cuore con Gesù» (Vigna mistica, c. 3). Possiamo dire allo stesso modo del Cuore di Maria. Una madre è tutta di suo figlio e gli appartiene con i suoi beni, il suo amore, la sua vita stessa. – Un figlio può sempre contare sul cuore della madre. Noi tutti siamo figli della Santa Vergine, che ci accolse con Gesù nel suo seno nel giorno dell’Incarnazione. Ci generò nel dolore sul Calvario e ci ama in proporzione di quanto a Lei siamo costati. Essa ha offerto al Padre, per noi, quanto aveva di più caro. Gesù, ha detto il suo fiat per l’immolazione, lo ha dato a noi e come l’avrebbe dato senza dare se stessa?

Confidenza nel Cuore Immacolato.

Maria ridice a noi le parole di Gesù: Venite a me voi tutti e vi consolerò… Ci sorride e ci chiama come a Lourdes e nessuno, per la sua indegnità, ha motivo di starne lontano. Il Cuore di Maria fu sede della Sapienza, dimora per nove mesi del Verbo fatto carne, formò il Cuore stesso di Gesù e gli insegnò la misericordia verso gli uomini, pulsò all’unisono col Cuore di Gesù e per quel Cuore fu ornato dei più preziosi doni di grazia. Cuore materno per eccellenza, resta il rifugio dei poveri peccatori. Per questo fu fatto Immacolato e ne sgorgò soltanto sangue purissimo, il sangue dato a Gesù, perché lo versasse per la nostra salvezza. È il Cuore depositario e custode delle grazie meritate dal Signore con la sua vita e con la sua morte e sappiamo che Dio non distribuì mai, né distribuirà grazie ad alcuno se non per le mani e il Cuore di Colei, che è tesoriera e dispensatrice di tutti i doni. È il Cuore, infine, che ci è stato dato con quello di Gesù, « non solo per modello, ma perché sia il nostro, perché, essendo membra di Gesù e figli di Maria, dobbiamo avere con il nostro Capo e con la nostra Madre un solo cuore e dobbiamo compiere tutte le nostre azioni con il Cuore di Gesù e di Maria » (S. Giov. Eudes, Cuore ammirabile, 1. XI, c. 2).

Consacrazione al Cuore Immacolato.

Se la consacrazione individuale di un’anima a Maria le assicura le grazie più grandi, quali frutti non potremo attendere dalla consacrazione del genere umano fatta dal Sommo Pontefice? La Vergine stessa si degnò farci sapere che desiderava tale consacrazione e, rispondendo al desiderio della Madonna di Fatima, S. S. Pio XII, il giorno otto dicembre 1942, pieno di confidenza nell’intercessione della Regina della pace, solennemente consacrò il genere umano al Cuore Immacolato di Maria. Le nazioni cattoliche si sono unite al supremo Pastore.

MESSA

La festa del Cuore di Maria era stata concessa a parecchie diocesi e a quasi tutte le Congregazioni religiose, che la celebravano in date differenti. S. S. Pio XII l’estese a tutta la Chiesa e la fissò al giorno 22 Agosto. – Vangelo (Gv. XIX, 25-27). – In quel tempo: Stavano vicino alla croce di Gesù la sua Madre, la sorella della sua Madre, Maria di Cleofa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo la sua Madre e il discepolo ch’Egli prediligeva, disse a sua Madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco la tua Madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé. La maternità di Maria data dall’Incarnazione, ma fu proclamata in modo solenne sul Calvario da Gesù morente. Dandoci sua Madre, Gesù ci diede la prova più grande del suo amore e Maria, accettando di divenirlo, ci mostrò quanto il suo Cuore possedesse di tenerezza e di misericordia. Maria non si sentì mai Madre come in quel momento in cui vedeva il Figlio soffrire e morire in croce, intendeva che ci confidava e ci donava a Lei, e accettò di estendere l’affetto che nutrì in vita per Gesù, non solo su san Giovanni, ma su noi tutti, sui carnefici del suo Figlio, su tutti quelli, che erano stati causa della morte di Lui. – Quando il centurione venne ad aprire il cuore di Gesù già morto, la spada predetta dal vecchio Simeone penetrò nell’anima, nel Cuore di Maria e produsse una ferita che, come quella del Salvatore, resterà sempre aperta.

Preghiera al Cuore Immacolato di Maria.

« Quali cose grandi e ricche di gloria bisogna dire e pensare del tuo amabile Cuore, o Madre degna di ogni ammirazione! Lo Spirito Santo dice che Tu sei un abisso di prodigi e noi diremo, senza ingannarci, che il tuo Cuore è un mondo di meraviglie. L’umiltà del tuo Cuore ti ha innalzata al più alto trono di gloria e di grandezza, che possa essere occupato da una creatura. L’umiltà, la purezza e l’amore del tuo Cuore ti resero degna di essere Madre di Dio e di possedere per conseguenza tutte le perfezioni, tutti i privilegi, tutte le grandezze, che sono dovute a tale dignità. Per questo io ammiro, saluto e onoro il tuo Cuore verginale come un Mare di grazia, un miracolo d’amore, uno specchio di carità, un abisso di umiltà, come il trono della misericordia, il regno della divina volontà, il santuario dell’amore divino, come il primo oggetto dell’amore della Santissima Trinità» (San Giov. Eudes, Cuore ammirabile, 1 IX, c. 14). – «Apri, o Madre di misericordia, apri la porta del tuo Cuore benignissimo alle preghiere che noi facciamo sospirando e gemendo. Tu non rigetti il peccatore, non lo disprezzi, anche se è al colmo della corruzione e del delitto, purché sospiri a te, purché implori con cuore contrito e penitente la tua intercessione » (San Bernardo, Preghiera alla Vergine). – « Sia sempre benedetto, o Madre, il tuo nobilissimo Cuore, onorato di tutti i doni della divina Sapienza e infiammato dagli ardori della carità. Sia benedetto il Cuore nel quale meditasti e conservasti con tanta diligenza e fedeltà i sacri misteri della Redenzione, per rivelarceli nel momento opportuno. A te la lode, a te l’amore, o Cuore amantissimo, a te l’onore, a te la gloria da parte di tutte le creature, per tutti i secoli dei secoli. Così sia » (Nicola de Saussay, Antidotario dell’anima, Parigi, 1495).

[Dom Gueranger, l’Anno Liturgico, vol II]

SANTA MESSA

Introitus

Hebr IV:16.

Adeámus cum fidúcia ad thronum grátiæ, ut misericórdiam consequámur, et grátiam inveniámus in auxílio [Accostiamoci al trono delle grazie con piena e sicura fiducia, per avere misericordia e trovare grazia che ci soccorrano al tempo opportuno].

Ps XLIV:2

Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea regi. [Vibra nel mio cuore un ispirato pensiero, mentre al Sovrano canto il mio poema.]

Adeámus cum fidúcia ad thronum grátiæ, ut misericórdiam consequámur, et grátiam inveniámus in auxílio opportúno opportúno [Accostiamoci al trono delle grazie con piena e sicura fiducia, per avere misericordia e trovare grazia che ci soccorrano al tempo opportuno].

Oratio

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Orémus.

Omnípotens sempitérne Deus, qui in Corde beátæ Maríæ Vírginis dignum Spíritus Sancti habitáculum præparásti: concéde propítius; ut ejúsdem immaculáti Cordis festivitátem devóta mente recoléntes, secúndum cor tuum vívere valeámus. [O Dio onnipotente ed eterno, che nel cuore della beata Vergine Maria hai preparato una degna dimora allo Spirito Santo: concedi a noi di celebrare con spirito devoto la festa del suo cuore immacolato e di vivere come piace al tuo cuore.]

Lectio Léctio libri Sapiéntiæ.

Eccli XXIV:23-31

“Ego quasi vitis fructificávi suavitátem odóris: et flores mei, fructus honóris et honestátis. Ego mater pulchræ dilectiónis, et timóris, et agnitiónis, et sanctæ spei. In me grátia omnis viæ et veritátis: in me omnis spes vitæ, et virtútis. Transíte ad me omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Spíritus enim meus super mel dulcis, et heréditas mea super mel et favum. Memória mea in generatiónes sæculórum. Qui edunt me, adhuc esúrient: et qui bibunt me, adhuc sítient. Qui audit me, non confundétur: et qui operántur in me, non peccábunt. Qui elúcidant me, vitam ætérnam habébunt.” [Come una vite, io produssi pàmpini di odore soave, e i miei fiori diedero frutti di gloria e di ricchezza. Io sono la madre del bell’amore, del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me si trova ogni grazia di dottrina e di verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. Venite a me, voi tutti che mi desiderate, e dei miei frutti saziatevi. Poiché il mio spirito è più dolce del miele, e la mia eredità più dolce di un favo di miele. Il mio ricordo rimarrà per volger di secoli. Chi mangia di me, avrà ancor fame; chi beve di me, avrà ancor sete. Chi mi ascolta, non patirà vergogna; chi agisce con me, non peccherà; chi mi fa conoscere, avrà la vita eterna.]

Graduale

Ps XII:6

Exsultábit cor meum in salutári tuo: cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi: et psallam nómini Dómini altíssimi [Il mio cuore esulta nella tua salvezza. Canterò al Signore perché mi ha beneficato, inneggerò al nome del Signore, l’Altissimo.]

Ps XLIV:18

Alleluja

Mémores erunt nóminis tui in omni generatióne et generatiónem: proptérea pópuli confitebúntur tibi in ætérnum. Allelúja, allelúja [Ricorderanno il tuo nome di generazione in generazione, e i popoli ti loderanno nei secoli per sempre. Alleluia, alleluia.]

Luc 1:46; 1:47

Magníficat ánima mea Dóminum: et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo. Allelúja. [L’anima mia magnifica il Signore, e si allieta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. Alleluia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann XIX:25-27

“In illo témpore: Stabant juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus María Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidísset ergo Jesus matrem, et discípulum stantem, quem diligébat, dicit matri suæ: Múlier, ecce fílius tuus. Deinde dicit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua”. [In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa, e Maria Maddalena. Gesù, dunque, vedendo la Madre e accanto a lei il discepolo che amava, disse a sua Madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua Madre». E da quell’ora il discepolo la prese con sé.]

Omelia

per la Festa del SACRO CUORE DI M. VERGINE

[Del Padre Bonaventura da Venezia, dei minori riformati in:

“Omelie” del canonico G. B. Musso – Seconda edizione napoletana, Vol. II -1851-]

“Omnis gloria eius filiæ regis ab intus”. [Ps. 44.]

Sconsigliate figliuole di Sion, che vana pompa seguendo e fallaci ornamenti, dell’esteriore comparsa soltanto andate superbe, niente chiudendo in voi stesse di buono, e sotto una corteccia splendida e rilucente il loto ascondete di un frale mal composto, e di un vizioso animo; ah! copritevi pur di rossore la fronte, e di qua vi togliete. Ecco la bella Figliuola del principe, che d’ogni vezzo e grazia fornita, non stima che i tesori nel suo cuore raccolti, non va superba che delle eccellenti doti dell’animo suo. A Lei pure non manca soavità di linguaggio, leggiadria di volto, elevatezza di spirito, splendore di dignità; ma più di tutte queste sì belle doti, che provocar potrebbero l’ambizione e l’invidia di parecchie a voi simili, Ella si pregia del candor del suo cuore, e dell’altre belle virtù, che sì vagamente l’adornano: “Omnis gloria eius filiæ regia ab intus”. Siccome ella non cerca che d’incontrare il genio del suo Creatore Iddio, così non dell’apparenza fa conto ch’esteriormente appaga l’umano vedere, ma dell’interna sostanziale bellezza, ch’è l’oggetto del compiacimento divino: “Deus autem intuetur cor”. Di questa Ella fa degna stima qual di preziosa margarita d’inestimabile prezzo e valore, o qual di ben fortunato campo, in cui sta nascosto assai ricco tesoro, che solo può invogliare il giusto estimatore e buon discernitore celeste. Ora di questa sì rara margarita e tanto dalla Vergine avuta in pregio, di questo eccellente prezioso Cuore egli è ben giusto il favellare con lode; ed è ben saggio il consiglio vostro, o Signori, d’aggraduirvi l’affetto della gran Donna in questo giorno del suo lieto apparire fra noi mortali, di celebrarne festevole pompa e devota, e di presentarle insieme coi vostri affetti, gli ossequi e gli encomi. – Il che sebbene non molto acconciamente per me fare si possa, non potendo con disadorna e breve orazione i pregi tutti adeguare di sì nobile ed eccelso argomento; pure la devozione vostra seguendo, io mi lusingo di poter in qualche modo riuscir nell’impresa, se riconoscendo’ nel cuor di Maria tre sublimi caratteri, io vel fo veder senza più un Cuore purissimo, un Cuore dolcissimo, un Cuore afflittissimo, che sono appunto gli aspetti sotto dei quali la pietà vostra, a grande vostro profitto, è solita riguardarlo. Sotto di queste semplicissime idee adunque io vi propongo il Cuor di Maria quale specchio di purità, e ciò dovrà servire a vostra particolar edificazione: qual fonte di dolcezza, e ciò potrà servire a vostra spiritual consolazione: in fine qual pelago di amarezza, e ciò dovrà destare nei vostri petti la più tenera compassione. Me felice, se tali pregi devotamente esponendo, potrò meritarmi in oggi il favor della Vergine, potrò piacere all’amabile suo Cuore, e potrò godere insieme e gloriarmi del vostro spirituale profitto. – La purità di un Cuore, comeché sostanziale divisione non ammetta in sé stessa, siccome neppur variazione o esteriore frammischianza; pure al proposito nostro in negativa e positiva agevolmente si distingue. Consiste la prima nell’aver il cuore immune da ogni macchia e difetto, e da quello eziandio sì universale, che per infelice retaggio dai nostri progenitori ci fu partecipato; consiste la seconda nella bellezza della castità, e nell’aver il cuore netto interamente e puro dal fango d’ogni sensuale brutto piacere. Or sì dell’una e sì dell’altra eccovi, signori miei, quasi centro, anzi quasi lucido specchio il cuor della Vergine. E a riscontrarvi in esso la prima, io salgo tosto col pensiero ad Adamo e a quella, per nostra mala ventura, debole e lusinghiera sua compagna; e li vedo creati da Dio di un animo per natura innocente, di una coscienza tutta pura e illibata, di un cuore d’ogni passione sgombro, di speciale grazia forniti, di scienza, di carità, delizia agli occhi di Dio, cui solo riguardano coi loro purissimi affetti: che già non uscì giammai della mano di Dio opera che tutta pura non fosse e nel primo esser suo tutta bella e perfetta. Ma poco tratto seguendo, ahimè io vedo smarrirsi di questi il bel candore, lo splendore oscurarsi, mancar la beltà. Ambedue queste creature sì monde ribellansi a Dio, si macchiano di grave colpa, e perdono del loro animo la sì pregiata originaria innocenza. Disubbidisce Adamo, ed Eva con esso, e in conseguenza di sì funesto delitto, tutta rendono prevaricatrice la in sé stessi raccolta umana generazione. Or che fia mai della Vergine? Essa pure è di Adamo figliuola; essa pure dallo stesso ceppo e radice trae la sua discendenza. Dovrà dunque essa pure essere a parte… Essa pure dovrà soggiacere… Che mai vi pensate, o signori? S’io ben intendo le Scritture, se non mi fallisce la Chiesa, no che Maria, sebbene da Adamo progenerata, sebbene per natura agli altri tutti congiunta, non porterà, per grazia almeno, di un sì gran disordine il Cuore unquemai macchiato. E vaglia pur sempre la verità, miei ornatissimi. – Di chi si parla là per l’Ecclesiastico a quel passo: “Ego ex ore Altissimi prodivi primogenita ante omnem creaturam”? Io so che la divina sapienza proferisce letteralmente di sé un oracolo sì bello, ma so pur che la Chiesa in quegli arcani detti riconosce significata e rappresentata a vivo la Vergine. Che se Maria fu il primo parto della privilegiante divina bocca, come potrà ella aver parte nel contagio dell’umana perduta discendenza? S’Ella fu innanzi nella sua spirituale generazione e nella predilezione celeste, come dipenderà dalla sorte infelice di chi le viene dietro peccando? Ella al più lo potrà essere secondo la carne, non lo potrà secondo Io spirito; quella al più in qualche maniera potrà apparire ad alcuno della paterna concupiscenza ingombrata, lo spirito e il cuore non lo potrà esser mai. Poiché il suo Cuore predestinato da Dio con elezione speciale, antecedente e opponentesi ad ogni preveduta umana colpa e miseria, nacque innanzi alle cose tutte nello straordinario decreto della grazia (che questo è il nascer vero), nacque prima alla purità che alla vita, prima alla salute che alla corruzione, e però non va soggetta ai danni della già preveduta e ristorata in Maria umana prevaricazione. Quindi prima essendo di tutte le creature, ogni altra creatura avanza nella purità, né può mai essere soggetta alle altrui triste affezioni, poiché dalla parola efficace di Dio uscì primogenita: “Ego ex ore Altissimi prodici primogenita ante omnem creaturam”. – M’inganno io forse, o signori, o cerco con strani arditi pensieri di far onta e violenza alla verità? I nostri cuori, pur troppo avvezzi a incontrare fin dal primo loro nascere la impurità della colpa, non sanno intendere nel prediletto Cuor di Maria una tanta purezza. Del resto Ella fu preordinata fin dai secoli eterni a noi tutta dissimile, non soggetta ad alcun posteriore infortunio o miseria, tutta pura ed intatta: “Ab eterno ordinata sum, et ex antiquis”. Ella apparì appunto siccome la luce, che fin dal primo giorno tratta con impero sovrano dal sen delle tenebre e degli abissi, purissima sfavillò, brillante, serena, e d’ogni macchia e vapore sgombra e purgata: ed anzi la separò Iddio in tutto dall’orrore e dall’oscurità delle tenebre: “iussit separari lucem a tenebris”; che quantunque involgessero poi queste di fosca notte il mondo e tutte le create cose, pure non ne ricevette giammai offesa od oltraggio, ma sempre bella in sé stessa ritenne la sua primiera purezza, e l’antico splendore. Tale Maria; luce nata prima ancor della luce, fu separata dalle tenebre della colpa con esterna irreconciliabile nimistà; e quantunque destinata fosse a risplendere fra le tenebre e fra gli orrori della morte, non mai, però queste offuscarono la sua beltà, il suo chiarore; ma sempre in tutta la sua vita, pura si conservò senza ombra e senza macchia, tutta bella e immacolata: “Tota pulcra es, et macula non est in te”. Ma stringiamoci sempre più, miei signori, al Cuor della Vergine, e veggiamone l’altra sorta di purità positiva e più propria, di cui fu fornita, e da cui la sua virtù riceve siccome il compimento e la perfezione. Purità di un Cuore si è più propriamente, e più distintamente lo zelo e la premura di mantener intatto il giglio purissimo della castità. Questa virtù è delicata cotanto, che ogni legger fiato l’appanna, ogni ombra la tinge e la scolora, e quindi, chi questa sa mantener veramente illibata, dà mostra sicura della sua universale mondezza e integrità. A questa si applicò con gran fervore il Cuor della Vergine vago oltremodo di possederla. E voi già l’avreste veduta fin dai più teneri anni, allorché sapeva reggere appena i primi passi, tutta sollecita del suo bel candore, palpitare ad ogni umano incontro, starsi vegliante sempre e guardinga, che il suo tenero fior non languisse, e comparire così fin d’allora fra le donzellette di Sion, qual comparisce candido giglio, in mezzo ad ispide e brutte spine, o qual maligna stella in mezzo a dense e fosche nuvole. Voi La avreste veduta sempre grave nel portamento, modesta negli atti, circospetta nel conversare, nel ragionare parca, amare il ritiro, il silenzio, il riserbo, la semplicità, di verecondia assai spesso coprirsi, e gli occhi di colomba, e gli altri sensi tutti fra gl’innocenti pensieri ed i purissimi affetti tener in Dio rapiti, e al mondo chiusi sempre; e rimaner sempre così qual ben suggellato fonte, che non perde giammai la tranquillità delle cristalline sue acque, o qual orto ben chiuso, che non vede giammai appassito da rio tocco o velenoso fiato alcun suo fiore. Voi l’avrete veduta… Ma che vederla voi? Già La vide il tempio replicar frequenti i voti per la sua integrità; La vide la casa in continue orazioni, in solitudine, in penitenza, in disagio; La vide il mondo viaggiar con fretta fuggendo sempre la vista e la comunanza degli uomini; La vide e l’ammirò il cielo palpitare e smarrire alla vista in fino dei suoi Angeli stessi; La vide, sì, La vide anche Iddio, e se ne compiacque, e amor lo prese di quest’anima eletta; e deliberò di affrettar in Essa il suo riposo e di venire a deliziarsi nel suo castissimo seno, per uscir poi del suo seno a purgar le macchie del tristo mondo. – Bello innocente Cuor di Maria, or che dite di questo divino consiglio? Il Signore della purità, quegli che a voi La ispirò, La mantenne e La stabilì con eterno decreto, Quegli che compiacesi tanta delle anime pure e caste, questi vuole adesso in voi discendere, in voi e di voi ingenerarsi. Ah! voi vi turbate a un tale annuncio? Non temete o Maria, Voi siete la favorita da Dio, Voi siete la privilegiata, destinata a fortunatissima Madre del gran Messia e Dio Salvatore, Voi siete la Regina del cielo e della terra. Tutto bene, Ella dice, ma pur “quomodo, quomodo fiet istud” O parole degne di eterno encomio! O Cuor di Maria geloso troppo di sua purità! Si tratta di esser genitrice del Monarca dei cieli, del Salvatore del mondo e si frammettono dimore, e s’interpongono domande? Eh, non tardate. Il compiacimento di Dio, la salute del mondo, la gloria vostra dipende da Voi. Maria pensa, sospira, ma non risolve. O cimento sorprendente invero e terribile all’illibatissima sua purità! O angustie maggiori ancora di quelle, in cui fu posto il patriarca Abramo nel punto del gran sacrifizio! Imperciocché ivi combatteva l’immancabile promessa di Dio col nuovo comando, qui la inviolabile promessa fatta a Dio col richiesto consenso; la speranza contro speranza, qua evidenza, dirò cosi, contro evidenza; là l’amore del figlio con l’amore di Dio, qua amore di Dio contro lo stesso Dio; là il paterno dolore col divino piacere, qua il piacere di Dio con la premura di più sempre piacerGli. Voi volete, diceva Ella, o mio diletto, venire nell’orto ch’è vostro? Veniteci pure in buona pace, ch’Io di gigli lo adorno, e ve ne farò satollo; ma soffrite che i miei gigli, onde è cinto tutto e vallato, ve ne contendano per poco il passo; Voi volete discendere nel mio seno, ma il mio seno a Voi consacrato non può ammettere mischianza alcuna di umano consorzio, Voi mi proponete la vostra maternità per esaltarmi, ma io lasciar non posso la mia integrità per sempre e maggiormente piacervi: “Quomodo, dunque, “quomodo fiet istud”? Sapete come, o gran Vergine? Con un portento, che coroni la vostra incomparabile purità, che vi renda il miracolo di tutti i secoli, lo stupore di tutte le generazioni. La vostra Virginità stessa diverrà feconda, ed essa stessa vi renderà adorna e lietissima del divin Parto. – Sì, o gran Vergine, il vostro cuore è veramente un sole di purità; e Iddio appunto in questo sole vuol porre il suo tabernacolo: “In sole posuit tabernaculum suum”. Il vostro cuore è letto florido d’intemerato pudore, e in esso appunto vuol posarsi il diletto: “Adorna thalamum tuum, Sion, et suscipe Regem Christum”. Siccome il sole manda fuori di sé il puro raggio senza lesione neppur menoma del suo splendore, così dal verginale seno vostro uscirà Cristo senza il minimo pregiudizio della vostra interezza. Siccome lo Sposo si leva del letto tutto riguardoso per non recar disturbo alla sposa, che soavemente riposa; così da Voi, dal vostro verginale chiostro, se ne uscirà chetamente e quasi non avvertito Gesù: “In sole posuit tabernaculum suum, et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo”. O miracolo adunque, o portento! “Maria virginitate placuit”, dirò con Bernardo, ma più forte chiuderò ancor col Crisostomo: “Propterea Christum ventre concepit”. Ella in premio della sua purità ricevette la gloria di sì nobile fecondità; Ella l’una e l’altra in sé stessa mirabilmente congiunse: “Gloria Libani data est ei, decor Carmeli et Saron”; e la maternità sua è divenuta la prova più bella e più autentica della nitidezza del suo Cuore illibato. – Che dite voi pertanto, amatissimi, a un esempio sì bello? Non vi par veramente il Cuor di Maria un miracolo di purità? Ma che vi par poi di voi stessi in faccia a questo limpidissimo specchio? Ah! che alcuno non potrà forse fissar in esso lo sguardo senza coprirsi tutto di confusione e di vergogna. La scostumatezza che corre ai giorni presenti, il disordine in cui sono poste le umane passioni, la niuna custodia dei sentimenti, lo sregolamento di tutti gli affetti fanno pur brutto un tale confronto, e fanno apparir questo specchio a guisa di un cristallo orribile, quanto più bello in sé, tanto più disviato e sconcio elle altrui triste apparenze. Per me non si faranno adesso su di ciò maggiori o più lunghe parole per non contaminare di tali sozzure un argomento sì casto, e per non funestare con troppo amari rimproveri l’allegrezza di un sì bel giorno. Voi da voi stessi già vel vedete, amatissimi, a vostra emendazione; che io a più leggiadre cose rivolgendo adesso il pensiero, della dolcezza del Cuor di Maria mi fo a ragionarvi, secondo argomento proposto alla vostra attenzione. – Se il tempo avaro troppo non mi premesse ai fianchi, e se virtù di dire m’avessi pari al leggiadro argomento; oh! le belle cose che io vorrei qui dirvi, amatissimi, atte a stemperare ad ognuno per dolcezza il cuore. Ma io debbo cedere alla delicatezza del nobile soggetto, io dunque d’una tanta dolcezza or vi darò sol qualche saggio, e voi, gentili anime e devote, ne riconoscerete per le vie del cuore la miglior parte, che ancora vi taccio, né saprei qui palesare. – La dolcezza di un cuore non da altro procede, né da altro si può meglio conoscere, che dall’amore; essendo l’amore, al definire dei mio serafico Bonaventura, una dolce pendenza dell’animo verso un qualche oggetto, che più ne diletta, o da cui il Cuore riempiuto viene di dolcezza e di soavità. Ora due amori considero nella gran Vergine; uno più nobile, che ha Dio per oggetto, ed è della sua dolcezza siccome il principio e la fonte; 1’altro inferiore, che noi riguarda, ed è della sua dolcezza siccome effetto e testimonio. L’amor di Dio in Lei infuso la riempì di soavità, di delizie; l’amor suo a noi diffuso fe’ conte e palesi a noi le sue dolcezze. Abbondò in Lei l’amor di Dio; e ciò fin d’allora, che chiamandola all’esser primiero di sua innocenza, Vieni, le dice con voce tutta di grazia, vieni mia Bella, mia Colomba, mia Immacolata, che già per te è finito il crudo inverno, il diluvio della colpa è ormai passato, e sul terreno ch’è mio spuntano i vaghi fiori dell’innocenza, e i primi frutti della mia redenzione; vieni; mia sposa e mia diletta, tutta secondo il mio cuore formata; vieni, ch’io già ti eleggo al mio amore, al mio trono; e in così dire, stendendo a Lei le caste braccia, e facendo della manca sostegno al capo, e della destra dolce ritegno al colpo, se La strinse pieno di amore al seno. Chi può mai spiegare qual si restasse allora il Cuor di Maria a questa prima sorpresa di amore? Qual bianca neve, cui fervido raggio di sole batte immoto e ferisce, tosto si dilegua in umor radioso, o qual molle cera a fuoco ardente appressata, si strugge tosto e si sface; tal si rimase della Vergine il cuore ai raggi di quel Sole divino: “Factum est cor meum quasi cera liquescens”. La sua anima restò allora liquefatta tutta d’amore alle voci del suo Diletto, e fu allora che a formar venne un Cuore di tempra sì amabile e sì dolce, che solo amore e tenerezza respira, solo di amore e dolcezza si pasce. Soavi pensieri, dolci e teneri affetti, estasi giocondissime, sfinimenti, grazie, tenerezze, delizie sono il suo continuo esercizio, la sua vita, il suo nutrimento. – Ma qual poi non divenne allora quando, disceso il Verbo dal seno del Padre, La riempi tutta di sé, e nelle sue viscere prese giocondo albergo e umane spoglie dalla sua carne, e sua Madre chiamolla e sua Signora, allora quando i monti stessi distillarono dolcezza, e giù dai colli si vide scorrere il puro latte e il dolce miele; che sarà stato allora del Cuor della Madre? Allora il suo cuore e la sua carne esultarono unitamente nel suo Dio di nuova vita; allora il suo spirito restò tutto compreso d’un immenso ardore di carità al vedersi unita sì strettamente al suo diletto, e d’una strabocchevole piena di dolcezza e di gaudio restò inondato. E in verità, miei signori, se la grazia divina è una specie di giocondità e di dilettazione procedente da amore, per cui al dir di S. Agostino sopra qualunque oggetto 1’anima si diletta e piace di Dio, e dolce le diventa ed amabile. “Per quam dulcescit Deus”; di qual giocondità e dolcezza, di qual amore non sarà stato ricolmo il Cuore della Vergine, s’Ella in quel punto fu piena di grazia non solo, ma sovrappiena, al dire dei Padri, e sopraffluente, che mai la maggiore o simile, siccome non si troverà giammai la più capace? E se Gesù Cristo è il fonte della dolcezza e della grazia, che in sé i tesori tutti racchiude della divinità; come non ne sarà rimasta piena Colei che doveva essere qual canale al fonte, anzi del fonte e della grazia stessa la produttrice? E se Iddio d’un torrente di giocondità e di piacere allaga il cuor dei beati in Paradiso; di qual soavità e dolcezza non avrà riempito il Cuore di Maria, mentre conteneva in sé stessa quello, per cui solo è delizia il Paradiso? Se non che sì belle congetture ancora non bastano; che a riconoscer la dolcezza del Cuor di Maria più chiara prova e più sensibile a noi pur rimane da quell’amore, ch’Ella per noi nutre ancora e conserva. – Amore, miei dilettissimi, amore niente men che di madre, che tale divenne, poiché del comun nostro fratello Gesù in Genitrice fu eletta; che tale divenne, poiché da Gesù Cristo medésimo sopra il Calvario in Madre Ei fu lasciata. – Del che se ogni altra prova pur ci mancasse, il suo Cuore abbastanza per tale la ci avrebbe data a conoscere. E qual miglior cuore per noi del Cuor della Vergine? Madri infelici, onde venimmo a questa mortale vita di supplizio e lamento, voi d’ordinario avete il nome e l’apparenza di madri, ma non ne avete già il cuore. – Solo Maria, e dicasi pure che è dolcissima gioia il dirlo, solo Maria ha propriamente viscere e cuor vero di Madre. Per Lei noi siamo alla grazia divina rigenerati, per Lei diletti noi diventiamo e cari al divino suo Figliuolo; per Lei le dolcezze del cielo a noi piovono copiosamente. Lo dicano pure quelle anime, che a Lei, siccome a madre, han ricorso, e che di Lei fanno spesso amorosa e pia rimembranza, qual rugiada di grazie non le conforta? Qual latte soavissimo di devozione non le nutrisce? Qual amore beatissimo non le infiamma ed accende? E perché, a dire di Bernardo Santo, la misericordia agl’infelici appare ancora più dolce; voi, o peccatori, voi che vi trovate nelle tenebre e nell’ombre della morte, voi meglio ancora lo dite, se sia dolce della Vergine il Cuore. In tanta vostra disgrazia, in tanto abbandono, dov’è l’unico vostro rifugio? Ov’è il dolce conforto vostro? Se non nel Cuor amantissimo della Vergine, se non nel cuor della Madre? A Lei non temete già voi di ricorrere, che niente ha Ella in sé di aspro e terribile, tutta … tutta è soave; e a tutti esibisce ricreazione e riposo. Già non sa Ella, né può ai vostri prieghi resistere, se parlano e pregano per voi le stesse sue viscere, e s’interpone per voi l’amoroso suo Cuore: “Urgentur Matris viscera: intus est, qui interventi et exorat affectus”. Ma che dico resistere? Ella anzi vi viene incontro, e va in cerca di voi ansiosa e sollecita, siccome del suo smarrito figliuolo? Ella vi viene appresso a stimolarvi con la dolcezza e con l’amore; e qual esca soavissima, come la chiamò Gesù Cristo, sempre intenta a far preda di miseri peccatori, Ella vi tira dietro di sé col grato odore dei suoi unguenti e delle sue virtù, vi conduce soavemente in braccio alla misericordia, v’introduce alle nozze del Re celeste, alle delizie del Paradiso. O Maria, dunque veramente nostra Madre, nostra vita, nostra dolcezza! O clemente e pia Vergine! Che Cuore è il vostro sì dolce, sì pietoso, sì amabile? Già non è egli questo un Cuore, ma puro miele, anzi del miele stesso più soave e più dolce: “Spiritus meus super mel dulcis”. – Un Cuore egli è questo, amatissimi, più ancor che di madre, poiché Ella ci amò più ancora in qualche guisa, che non amò lo stesso unigenito suo diletto Figliuolo, avendocelo Ella dato in dono per la nostra salute, e per dimostrarci la estrema dolcezza del suo Cuore amantissimo. – Ella ce Lo diede fino a privarsene e a perderLo in questo mondo; e quasi minore avesse per Lui la tenerezza e l’affetto, Ella lo diede a nostro riguardo a strazi inumani, e Lo sacrificò per noi a barbara e cruda morte . . . Ma quale a tal riflessione idea di onore mi si apre innanzi, e tutta m’ingombra di dolore e di tristezza la mente? Sospendiamo, in grazia, sospendiamo per poco il discorso, poiché mi convien mutare e tuono e stile e pensieri, se da un Cuore dolcissimo io mi vedo costretto a dimostrarvi in fine il Cuor di Maria veramente afflittissimo. – Doveva pure, o signori, un Cuore sì dolce, per quanto il pensiero nostro porta e l’affetto, andar esente da ogni angustia e travaglio, e ogni contrario insulto infrangere e superare; ma non fu così, che anzi per questo stesso egli è il Cuore più afflitto, il più addolorato di tutti, Lo stesso amore, che della sua dolcezza fu il principio e la fonte, rivolto adesso in amarezza, è il più fiero carnefice, che La tormenta. Passati erano i giorni felici della deliziosa dimora di Gesù nel suo verginal utero; quando appena uscito alla luce Lo vide esposto alle pubbliche contraddizioni, bersaglio fatto alle più fiere persecuzioni. Qual tormento al Cuor della Madre nel vedere si villanamente oltraggiato il divino suo Figliuolo! O come poi al vederLo in sul Calvario crocifisso e piagato spasimava nell’anima di un atroce supplizio! “Tota es … ”, esprime pur bene un tanto dolore il mio piissimo Bonaventura, “tota es in vulneribus crucifixi”. Stava Maria con tutta l’anima nelle piaghe del suo amor crocifisso, con tutta l’anima ne accoglieva i tormenti. Dimentica di sé stessa e di ogni sua gloria, pendeva Essa pur dalla croce del suo caro Figlio, agonizzava con Gesù moribondo, e nelle sue piaghe e sulla sua croce Essa pure moriva: “Christo confixa sum cruci, tota es in vulneribus crucifixi”; e quasi ciò ancor non bastasse, di un sì doloroso oggetto la sanguinosa immagine tutta in sé ritraendo, scolpiva altamente a colpi di fiero dolore nella più tenera e più delicata parte del Cuor suo a farlo scoppiare di un estremo rammarico: “Totus Christus crucifixus est in intimis visceribus cordis tui”. Così nave che, abbandonata alle furie di mar procelloso, dopo di aver sofferti gli oltraggi tutti del cielo irato, dell’onda fremente e terribile apre in fine il fianco lacero a ricevere il nemico elemento, che già la sommerge: Maria pure così: “Miserere mei, quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam” … “Tota es in vulneribus crucifixi: totus Christus crucifixus est in intimis visceribus cordis tui”. Oh lo strano combattimento! Oh il fiero spasimo! Oh la tempesta atrocissima dell’amabile suo Cuore! – Tempesta che non si calma già al riflettere del nostro vantaggio e della nostra salute, ma si accresce anzi, e più fiera diventa al comprendere, che la maggior parte dei figli suoi non si sarebbe approfittata di una tanta passione e di un sì acerbo tormento. Ed ecco nel nuovo amore una nuova e più aspra cagione di dolore; ecco il Cuor di Maria per ogni parte combattuto e trafitto. “Ahimè, va Ella dicendo con Giacobbe, e con quella sapiente di Tecue, ahimè! madre dolente e infelice che sono, che mi vedo estinto a’ fianchi un Figliuolo, vedo gli altri spinti da furor cieco condursi a eterna morte. Io per vederli salvi, ho dato questo, che era la mia delizia, il mio amore; ed ora che Lo vedo esanime nel mio seno, quelli ricusano la salute e la vita, e me lasciar vogliono vedova desolata e senza conforto. E dovrò dunque dopo un tanto costo, dopo un sì grande affanno vederli morire? Dovrò vederli ancora seguaci del peccato, prigionieri del demonio; vittime infelici di eterna morte? Ah figli, ingrati figli, mie viscere, parlo di questo Cuore, con tanto affanno sopra il Calvario da me generati, perché trafiggete di sì acuta saetta il cuor della Madre? Deh! vi sovvenga di questo seno, che sì amorosamente vi accolse, mirate il vostro dolce Fratello, che sì stranamente per voi morì, lasciate il peccato, e fate a Lui e a questo mio Cuore ritorno.” Ove son questi figli sì ingrati, che tanto accrescono con le loro colpe a Maria il tormento? E chi dei suoi cari le arreca adesso qualche consolazione? – Questi ingrati forse qui non si trovano, o che io non li discerno. Ed io sol vedo una illustre e pia congregazione tutta applicata a onorare con nobil pompa e devoti il Cuor della Vergine, e compatendone i suoi dolori, imitarne la purità, per godere abbondantemente dì sue delizie! Vedo una corona di anime gentili e devote, che nulla più bramano che di piacere al cuor di Maria, e di meritarsi il suo amore e il suo patrocinio. Queste belle e pie anime, che si specchiano sovente nella sua purità, che bevono al fonte di sua dolcezza, che non ricusano di essere a parte delle sue amarezze; queste sono il suo gaudio, la sua corona, il suo conforto. Sopra di queste adunque si allarghi, o pia Vergine, il vostro Cuore dolcissimo, e in esso accogliendole tutte, fate che vi abbiano sicuro asilo, tranquilla pace, dolce consolazione, e per esso siano trasferite un giorno, quando che sia, al sommo gaudio, ove giubilar possano e deliziarsi con esso Voi in Dio eternamente.

Credo …

Offertorium

Orémus

Luc 1:46; 1:49

Exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus. [L’anima mia esulta perché Dio è mio Salvatore, perché il Potente ha operato per me grandi cose e il Nome di Lui è Santo].

Secreta

Majestáti tuæ, Dómine, Agnum immaculátum offeréntes, quǽsumus: ut corda nostra ignis ille divínus accéndat, cui Cor beátæ Maríæ Vírginis ineffabíliter inflammávit. [Offrendo alla tua maestà l’Agnello immacolato, noi ti preghiamo, o Signore: accenda i nostri cuori quel fuoco divino che ha infiammato misteriosamente il cuore della beata Vergine Maria.]

Communio

Joann XIX:27

Dixit Jesus matri suæ: Múlier, ecce fílius tuus: deinde dixit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua. [Gesù disse a sua Madre: «Donna, ecco il Figlio tuo». Poi al discepolo disse: «Ecco la Madre tua». E da quell’ora il discepolo la prese con sé.]

Postcommunio

Orémus.

Divínis refécti munéribus te, Dómine, supplíciter exorámus: ut beátæ Maríæ Vírginis intercessióne, cujus immaculáti Cordis solémnia venerándo égimus, a præséntibus perículis liberáti, ætérnæ vitæ gáudia consequámur. [Nutriti dai doni divini, ti supplichiamo, o Signore, a noi che abbiamo celebrato devotamente la festa del suo Cuore immacolato, concedi, per l’intercessione della beata vergine Maria: di essere liberati dai pericoli di questa vita e di ottenere la gioia della vita eterna.]