[LA C. PAPALE O UNIVERSALE]

b) Periodo secondo : fino a Sisto V. – Gregorio X ordina l’inquisitio per il processo di s. Margherita d’Ungheria (18 genn. 1270) a tre prelati ungheresi. Nel 1271 il processo era chiuso, ma a Roma giudicato insufficiente (il processo è andato perduto); pertanto Innocenzo V commise a due italiani esperti della Curia di istituire un secondo processo (1276) con gli « interrogatoria » mandati da Roma. Il processo è conservato, ma non ebbe poi seguito. Soltanto recentemente (1943) Margherita è stata canonizzata equipollentemente da Pio XII (v. appresso c. equipollente). – Onorio IV poco prima della sua morte (3 apr. 1287) nel convento di S. Sabina a Roma, ricevuta la notizia della morte di Ambrogio Sansedoni, domenicano senese (20 marzo 1287), circondato da fama di santità e di miracoli straordinari, ordinò subito a quattro domenicani di recarsi a Siena per iniziare le dovute indagini. I commissari, sopravvenuta la morte del Papa, continuarono, pur senza forma di processo, a riunire il materiale in proposito. Ma tutto si fermò lì. Quando poi nel 1442-1443 Eugenio IV fu sollecitato di procedere alla c., promise di farlo a Roma. Intanto, il 16 apr. 1443, concesse alla provincia romana dei Domenicani di solennizzare la festa di Ambrogio « velut si sanctus esset canonizatus »: ma una c. formale non ebbe mai luogo. – Bonifacio VIII, nel luglio 1297, a Orvieto, canonizzò s. Luigi IX, re di Francia (25 ag. 1270). Questa c. ha un certo sapore politico, perché fatta dal Papa in seguito alla sua rappacificazione con Filippo IV, re di Francia. – Clemente V, il 5 maggio 1313, canonizzò, in Avignone, s. Pietro de Murrone, Celestino V papa (19 maggio 1296). – Giovanni XXII, il 7 apr. 1317, canonizzò s. Ludovico vescovo di Tolosa (19 ag. 1297); il 17 apr. 1320, s. Tommaso Canteloup, vescovo di Herford (3 ott. 1282); c., il 18 luglio 1323, s. Tommaso d’Aquino (7 marzo 1274), sempre in Avignone. – Clemente VI, ancora in Avignone, i l 26 giugno 1347, canonizzò s. Ivo Hélory (19 maggio 1303) e, il 19 sett. 1351, s. Roberto de Furlande, abate di Chaise-Dieu (17 apr. 1067). – Urbano V, il 15 apr. 1369, canonizzò, in Avignone, s. Elzeario de Sabran, conte di Ariano (27 sett. 1323). La bolla di c. fu pubblicata da Gregorio XI il 15 genn. 1371. Era l’ultima c. fuori Roma. – Sotto Gregorio XI è degno di nota il caso di Carlo di Blois, conte di Bretagna, caduto nella battaglia di Auray il 29 sett. 1364. Il processo di c. fu costruito regolarmente ad Angers nel 1374 e spedito ad Avignone. Il Papa, secondo la relazione dell’ambasciatore veneziano, già in procinto di partire per Roma, decise di far la solenne c. a Marsiglia il giorno precedente la sua partenza che realmente avvenne il 2 ott. 1376: ma nessuna fonte ci attesta l’avvenuta c. La c. di s. Caterina, figlia di s. Brigida, posta da diversi autori al 1378, sotto Urbano VI, manca di ogni fondamento storico; la sua festa, permessa da Sisto IV, fu fissata da Leone X, il 21 marzo 1512, al 25 giugno, « donec ad eius canonizationem deveniatur ». Alla stessa epoca era viva in Francia la fama del taumaturgo Pietro, conte di Lussemburgo (2 ag. 1387). L’antipapa Clemente VII (Roberto di Ginevra), che l’aveva creato cardinale vescovo di Metz, commise a tre cardinali una prima indagine e, nel Concistoro del 16 giugno 1389, Pietro d’Ailly, a nome di Carlo VI, ne perorò la causa. Nominata nuovamente una commissione di cardinali, nel 1390 fu costruito il processo in base a non meno di 280 articoli, ma, dati i tempi turbinosi, tutto si fermò lì. Nel 1433 Eugenio IV riprese la causa, e il Concilio di Basilea nel 1435 istituì una nuova commissione, ma ancora una volta senza esito. Finalmente papa Clemente VII, il 7 apr. 1527, dopo iterate istanze, emanò una bolla in cui permise che il predetto Pietro e Luigi Aleman potessero esser venerati come « .. donec… ad canonizationem deventum fuerit ». Ma la c. non fu mai fatta. – Bonifacio IX, il 7 ott. 1391, canonizzò s. Brigida (23 luglio 1373), nella cappella del palazzo Vaticano, e il giorno seguente, domenica, ne celebrò la Messa solenne. – Martino V canonizzò, il 26 marzo 1425, s. Sebaldo eremita (19 ag., sec. VII o VIII). Egli ordinò anche l’inquisizione per Edvige, regina di Polonia (17 luglio 1399); nel 1426 Alberto Jastrzembiec, arcivescovo di Gnesna, nella sua qualità di visitatore apostolico del regno di Polonia, istituì di nuovo una sottocommissione per raccogliere testimonianze sulla regina; nel 1450 il cancelliere regio Giovanni Dlugos notò rassegnato che non c’era più speranza per la causa. – Eugenio IV celebrò, il 1 febbr. 1447, la c. di s. Nicola da Tolentino (10 sett. 1306), e, poiché il novello Santo apparteneva all’Ordine degli Eremiti agostiniani, terminata la funzione in s. Pietro, il Papa si recò in grandiosa processione alla chiesa di s. Agostino per celebrarvi la Messa. – Niccolò V, il 24 maggio 1450, canonizzò s. Bernardino dagli Albizeschi, da Siena (20 maggio 1444). – Callisto III, il 1 genn. del 1456, canonizzò s. Osmundo, vescovo di Salisbury (4 dic. 1099); il 29 giugno 1456 s. Vincenzo Ferreri (5 apr. 1419). La pubblicazione della bolla avvenne, sotto Pio II, il 1 ott. 1458. Il 15 ott. 1457 canonizzò s. Alberto da Trapani, carmelitano (7 ag. i307); la pubblicazione della bolla fu fatta da Sisto IV, il 31 maggio 1476. Pio II, il 29 giugno 1461, canonizzò s. Caterina Benincasa, da Siena (29 apr. 1380). – Paolo II nel 1466 ordinò il processo per s. Emma di Gurk (29 luglio 1045). In una lettera all’imperatore Federico III (1467) affermò che intendeva procedere alla c., ma solo nel 1938 si ebbe l’approvazione del culto col titolo di « santa ». Paolo II intervenne anche nella causa di s. Andrea Corsini (6 genn. 1373), caso quanto mai interessante per la storia della c. Andrea fu subito venerato a Firenze, e a lui si attribuì, nella guerra di Firenze contro Milano del 1440, la salvezza della città. Nell’anniversario della liberazione si espose solennemente il corpo. Il Papa visitò il suo sepolcro e acconsentì senz’altro a tutte le manifestazioni di venerazione ormai regolari. Paolo II finalmente, ad istanza di Firenze, formò la commissione di tre cardinali, allora necessaria per iniziare il processo di c. La causa fu ripresa sotto Clemente VIII e Paolo V, ma soltanto sotto Urbano VIII, nel 1629, si poté procedere alla formale c. Si vedrà come Urbano VIII stroncò una volta per sempre certe affermazioni di culto che certo apparivano non del tutto scevre di inconvenienti. – Sisto IV. E da notare il caso particolare dei protomartiri francescani del Marocco, Bernardo, Pietro, Ottone, Accursio e Adiuto (16 genn. 1220). Il Papa aveva concesso « vivæ vocis oraculo » di celebrarne la festa nelle chiese dell’Ordine francescano; ma levatesi varie opposizioni, il Papa emanò un breve i l7 ag. 1481, nel quale dichiarò espressamente che i frati Minori « ubicumque et solemniter ac publice » potevano celebrare questa festa. Questa concessione rientra quindi perfettamente nelle concessioni papali di un culto limitato, ma con tutte le prerogative di un culto di santi canonizzati: una c. « minore », se si vuole, ma sempre una c. Il 14 maggio 1482 canonizzò s. Bonaventura (14 luglio 1274). – Innocenzo VIII canonizzò solennemente, i l6 genn. 1485, s. Leopoldo III, duca d’Austria, della famiglia dei Babenberg (15 nov. 1136). – A Giulio II (1508) si ascrive un caso simile a quello di Sisto IV, per i martiri camaldolesi Benedetto, Giovanni, Matteo, Isacco e Cristiano (10 nov. 1003, presso Poznan). Però la notizia è una invenzione del sec. XVII. Il 15 dic. 1512 egli approvò il culto da secoli prestato a Notgero di S. Gallo, detto il Balbo, (6 apr. 912) per il monasterò di S. Gallo e per la diocesi di Costanza, con la clausola però « quod… propterea canonizatus aut alias approbatus non censeatur », dunque esclude positivamente l’effetto di una c. formale, a differenza di simili concessioni precedenti già ricordate. La c. formale già talmente radicata come atto supremo del Papa, che bisognava prevenire possibili malintesi derivanti da concessioni di grado minore. – Leone X, il 1 maggio 1519, canonizzò s. Francesco di Paola (2 apr. 1507) e, nel 1521, s. Casimiro, figlio di Casimiro IV il Grande, re di Polonia (4 marzo 1484). – Adriano VI, il 31 maggio 1523, canonizzò, primo caso di questo genere, in un’unica c. due santi insieme: s. Antonino, arcivescovo di Firenze (2 maggio 1459) e s. Bennone, vescovo di Meissen (16 giugno 1105 o 1107); la bolla però fu promulgata da Clemente VII il 26 nov. 1523. – Paolo III nel 1537 commise al nunzio di Sicilia di istituire il processo di c. di Guglielmo Cuffitella, eremita a Scicli (4 apr. 1411). Esaminatolo, il 26 febbr. 1538, il Papa permise per il momento il culto già esistente, ma con la clausola : « quod dictus Guglielmus, propter præmissa, canonizatus non censeatur»; la c. formale, non venne mai. Questi e simili casi sono i primi indizi di quella che in seguito doveva essere la beatificazione. – Sisto V canonizzò, il 2 luglio 1588, s. Diego da Alcalà (13 nov. 1463) ed è l’ultima c. secondo lo stile antico. La Congregazione dei Riti, istituita appena da qualche mese, non poté infatti intervenirvi in alcun modo. Durante il secondo periodo delle c. papali, si constata subito una decisa e completa affermazione di tali c. come unica forma legittima per la costituzione di un culto universale. Ma tuttavia, anche se nelle bolle pontificie generalmente la festa del nuovo santo viene prescritta in termini categorici, in realtà poche di quelle feste sono entrate nell’uso venerale della Chiesa; i culti rimasero circoscritti, de facto, a territori più o meno limitati. Qualche volta invece anche nelle stesse bolle papali tale limitazione viene espressamente stabilita, senza per questo derogare alla qualità di « santi » dei relativi canonizzati. Qualche volta però l’intervento papale è avvenuto, con espressa esclusione dell’effetto completo della c.; sono i primi indizi della futura beatificazione formale distinta dalla c. – La procedura e il rito della c. in questo periodo ci è noto in primo luogo attraverso alcune precise descrizioni. G. Gaetani Stefaneschi, nipote di Bonifacio VIII, cardinale nel 1295, m. nel 1341, lasciò una relazione sulla c. di s. Celestino V e di s. Tommaso Canteloup, in prosa; una seconda su s. Celestino, in versi, e una terza su s. Luigi di Tolosa, inserita nell’Ordo Romanus XIV (capp. 111 e 115). – Nella procedura canonica appare una novità che però in seguito non fu mantenuta, cioè tutta una serie di concistori per lo studio del processo, e la scelta di 7 o 8 prelati della Curia incaricati di esporre, il giorno della c., il contenuto del processo in forma di predica al popolo. Interessante la notizia che il Papa, nell’ultimo concistoro, nominava due cardinali, generalmente religiosi, con incarico di preparare i testi liturgici, uno le lezioni, l’altro le antifone, i responsori e l’Oremus. Appare poi un personaggio nuovo: il procuratore della causa della c., ordinariamente l’ambasciatore di uno Stato cattolico. Questi dovrà domandare al Papa a volersi degnare di ascoltare i prelati che peroreranno la causa del canonizzando; seguono le prediche dei 7 o 8 prelati al popolo; il Papa, dopo il canto del Confiteor, dà l’assoluzione e pubblica l’indulgenza. In un secondo tempo poi, in chiesa, il Papa stesso tiene il sermone e chiede che si preghi. Intonato il Veni Creator, si continua, dopo il canto, a pregare in silenzio; poi il Papa pronunzia la formula della c., canta il Te Deum, con l’Oremus del nuovo santo. Segue il Confiteor, con l’indulgenza di 7 anni e 7 quarantene, e la Messa solenne. – Ca. cento anni dopo lo Stefaneschi, il patriarca di Grado, Pietro Amely (Petrus Amelii; m. nel 1403), nel 1395 stese una relazione sulla c. di s. Brigida, inserita nell’Ordo Romanus XV (cap. 153). Da questa relazione si conoscono altre novità introdotte: dopo la proclamazione della c., i procuratori chiedono al Papa di rogare il pubblico istrumento dell’atto. Mentre si canta il Te Deum, vengono distribuite torce di peso diverso, secondo il grado della persona cui sono destinate, e si fa una grandiosa processione verso il palazzo Vaticano. Nella cappella si chiude la funzione con l’Oremus e l’indulgenza. Finalmente, durante la Messa, un’altra novità, la quale costituisce ancora oggi per il pubblico una delle più curiose attrattive della c. Dopo il Vangelo i tre cardinali commissari della causa escono dalla sacrestia di S. Pietro con le oblazioni: il primo porta due grandi torce dorate, il secondo due pani, coperti con panni recanti gli stemmi dei tre cardinali e di s. Brigida, il terzo due barilotti dorati, pieni di vino e con gli stessi stemmi. Seguono cinque procuratori e l’avvocato della causa, e ciascuno offre un canestrello verde con due colombe bianche e due tortore. Nel caso di s. Brigida, il Papa, per riguardo alla Santa tanto venerata, concesse l’indulgenza in forma di giubileo, cioè un’indulgenza plenaria. Importante la notizia dell’Amely che la causa ebbe tre cardinali commissari; da altre fonti successive sappiamo che essi furono scelti dai tre ordini: dei vescovi, preti e diaconi. I cardinali commissari, alla loro volta, avevano nominato sottocommissari (vescovi, abati o altri dignitari) con le facoltà necessarie per la costruzione del processo apostolico. Durante il sec. xv, l’esame dei processi di c., la rubricazione ecc., passò agli uditori di Rota, nominati sin dai tempi di Innocenzo III, per lo studio e la trattazione di certe cause. Dopo Bonifacio VIII gli uditori che formano già un collegio ben determinato, furono incaricati di esaminare i processi di c. Nella c. di s. Bonaventura appare per la prima volta la notizia del canto delle litanie dei santi. Per la c. di s. Francesco di Paola il noto cerimoniere pontificio Paris de Grassis rivide tutto il cerimoniale, nelle forme ormai tradizionali, rimasto in uso, nelle grandi linee, fino ad oggi.

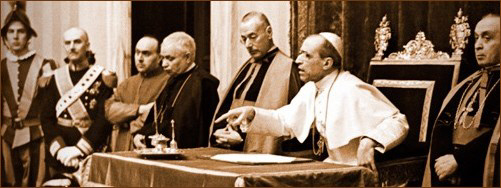

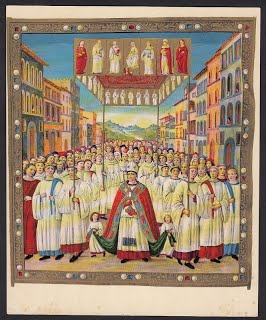

c) Periodo terzo. – Evoluzione della procedura e della trattazione delle cause da parte della S. Congregazione dei Riti. Nel generale riordinamento della Curia voluto da Sisto V nel 1588, con il quale furono istituite 15 Congregazioni cardinalizie, la S. Congregazione dei Riti occupa il quinto posto. A questa il Papa affidò, fra l’altro, anche il compito: « diligentem quoque curam adhibeant cardinales circa sanctorum canonizationem ». Con questa semplice frase, venne affidato ufficialmente e stabilmente alla nuova Congregazione tutta la preparazione delle cause dei santi fino alla loro piena maturazione, quando cioè potevano essere presentate al Papa nei soliti concistori, per l’ultimo esame formale. Fino a questo momento lo studio immediato dei processi inviati nell’Urbe era stato affidato agli uditori di Rota; però gli uditori non funzionarono, nelle cause dei santi, come collegio, ma isolatamente. Un organo permanente, che sorvegliasse e accompagnasse ogni causa attraverso le varie fasi fino al termine, mancava. Accadde non di rado che un processo, portato in Curia e deposto nella casa di uno dei tre soliti cardinali commissari, per la morte di uno, andasse smarrito. Anche i processi venivano costruiti con criteri molto disparati. Ora, Sisto V, affidando tutta la materia della c. alla nuova Congregazione dei Riti, gettò le fondamenta per la formazione definitiva di quella procedura che gode giustamente in tutto il mondo la meritata fama. Era troppo evidente che agli inizi la Congregazione avesse bisogno di trovare la giusta strada, di raccogliere esperienze, di formarsi una prassi stabile, di trovare soluzioni, norme, applicazioni generiche in tanta varietà di materia. Questo periodo di orientamento e di stabilizzazione durò dal 1588 fino a tutto il pontificato di Urbano VIII (1623 – 44). Spetta a lui il merito di aver indirizzata la procedura canonica della c. a quella austerità e sicurezza che vige ancora. Nel 1642 egli fece pubblicare in un volumetto di 63 pagine tutti i decreti e i successivi schiarimenti emanati durante il suo lungo governo in materia di c.; porta il titolo: Urbani VIII O. M. Decreta servando in canonizatione et beatificatone sanctorum. Accedunt Instructiones declarationes quas Emi et Rmi S. R. E. Cardinal præsulesque romanæ Curiæ ad id muneris congregate ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt. – Si apre con due decreti della S. Inquisizione (13 marzo e 2 ott. 1625), fondamentali in materia di culto. Fino a quel momento erano nati continuamente nuovi culti. I grandi santi della Riforma cattolica, come s. Ignazio, s. Filippo Neri, s. Francesco Saverio, s. Teresa, suscitarono quasi subito una spontanea venerazione popolare che presto si trasformò in vero culto, anzi molto esteso, prima che la Chiesa si fosse pronunziata in merito alla loro santità. Urbano VIII vietò d’un colpo ogni culto ecclesiastico nuovo; anzi, d’allora in poi l’esistenza di un tale culto recente doveva costituire un impedimento alla procedura canonica. Così non pochi culti più o meno recenti furono allora troncati, altri si spensero da sé. Con ciò cessò qualunque spinta indisciplinata e pericolosa verso la c. Per simili ragioni gli stessi decreti vietarono la pubblicazione di libri o scritti sulla vita, sui miracoli, sul martirio, su rivelazioni ecc. di persone, morte in concetto di santità, senza previa approvazione ecclesiastica e senza debite proteste dell’autore di non voler in alcun modo prevenire il giudizio della Chiesa in questa materia. Per la stessa ragione fu vietato anche di porre alle sepolture di tali persone qualsiasi segno di culto religioso. In un supplemento ai sopraddetti decreti, fu permesso solo di accettare e di conservare, ma in luogo appartato e segreto, gli « ex-voto », affinché servissero, eventualmente, come attestato di fama di santità e di miracoli in una futura trattazione della causa. Considerato però il fatto che un culto già esistente poteva avere anche le sue ragioni giuridiche, fu stabilito che culti formati « per communem Ecclesiæ consensum, vel immemorabilis temporis scientia, ac tolerantia Sedis Apostolicæ, vel Ordinami », non venissero pregiudicati. Segue il celebre breve Cælestis Hierusalem cives (5 luglio 1634), nel quale si inculcano le prescrizioni dell’Inquisizione dell’anno 1625, aggiungendo poi ulteriori norme molto incisive per la procedura canonica della c. – Anzitutto vengono proibite informazioni private sulla vita, virtù, miracoli o martirio di un servo di Dio, raccolte da qualsiasi autorità, per servire ad una futura c. – Invece per prima cosa doveva esserci un processo canonico particolare sull’obbedienza prestata ai decreti urbaniani del non cultu; per culti formati legittimamente, come sopra fu detto, viene introdotto invece come normale lo spazio di 100 anni prima dell’anno 1634. Ogni interpretazione dei decreti urbaniani è riservata alla Santa Sede. Seguono le formule per le varie proteste degli autori, di cui sopra; si stabilisce, in conseguenza ai decreti stessi, una duplice via canonica di c., per viam cultus e per viam non cultus; l’ultima è d’ora in poi la via ordinaria, l’altra la via di eccezione: casus exceptus [a decretis urbanianis], distinzione basilare che vige ancor oggi. Urbano VIII stabilisce poi anche l’ordine progressivo degli atti fondamentali. Tre volte l’anno (genn. maggio, sett.) si terranno Congregazioni « coram Sanctissimo » (l’odierna Congregazione generale), in presenza dei cardinali dei Riti, del protonotario della Congregazione, del sacrista del Papa, del promotore della Fede, del segretario, degli uditori di Rota di turno per le cause in discussione. Quindici giorni prima delle Congregazioni papali si terranno Congregazioni particolari (le odierne Congregazioni preparatorie) nella casa del cardinale più anziano, per preparare la materia per la Congregazione papale; il cardinal proponente dovrà riferire sul merito della causa. La Congregazione papale tratterà la validità dei processi, le virtù e i miracoli. Nel caso che una Congregazione generale non bastasse ad esaurire l’argomento stabilito, si continuerà nelle susseguenti Congregazioni ordinarie e si riferirà al Papa. Le Congregazioni ordinarie invece saranno competenti, nelle cause dei santi, in tutto ciò che si riferisce all’ubbidienza ai decreti urbaniani, all’apertura dei processi, la deputazione, surrogazione ecc. dei giudici e cose simili, a patto che tutto venga riferito al Papa. Viene poi imposto il segreto di ufficio (p. 24) con le varie formule del relativo giuramento. Un altro punto che causò molti ritardi e non fu sempre ben interpretato, fu la prescrizione di Urbano VIII secondo cui (p. 27) non si poteva in alcun modo procedere « ad effectum canonizationis seu beatificationis, aut declarationis martyrii, nisi lapsis 50 annis ab obitu illius »; e anche dopo i 50 anni soltanto con un espresso permesso del Papa. Si permetteva però la costruzione dei processi ordinari, sia di quelli « in genere », come di quelli « in specie, ne pereant testes », anche prima del cinquantennio, ma i detti processi dovevano essere sigillati e conservati chiusi. Misura questa molto severa, ma sapientissima; la fama di santità, nata attorno ad un personaggio morto da poco, doveva subire, per dire così, la prova della sua consistenza reale. Nelle pp. 28-56 viene rapidamente descritta la procedura canonica relativa alle cause: lettere postulatorie da parte di prìncipi e personalità cospicue come base, la « signatura Commissionis » e la formula del relativo decreto; il giudizio sopra l’ubbidienza ai decreti urbaniani circa il non cultu, la concessione delle « litteræ remissioriales » per la formazione del processo ordinario « in genere » e la formula delle remissioriali; dopo un sommario giudizio, fatto « coram Sanctissimo », si concedono nuove lettere remissioriali per il processo ordinario « in specie ». Qualora capitasse di istruirlo nella stessa Roma, dovrà essere a ciò delegato il cardinal vicario, il quale, a sua volta, deputerà un dignitario dimorante in Roma, aiutato dal protonotario della Congregazione dei Riti, uso ancora in vigore. Agli uditori, il Papa raccomanda soprattutto di bene indagare sulla morte del servo di Dio e le sue circostanze, sull’origine della fama di santità, e circa eventuali scritti lasciati da lui, i quali, nel caso, devono essere raccolti ed esaminati per vedere se contengano nulla che possa ostacolare la causa. Da qui nacque la procedura particolare ancora vigente intorno agli scritti dei servi di Dio, altro punto molto importante che richiedeva una sistemazione. Finalmente viene stabilito che, dopo tutti gli esami dei processi, e dopo lo studio di tutta la procedura percorsa da una causa, prima di procedere alla c., si debba tenere una Congregazione particolare davanti al Papa, per deliberare, tutto valutato e considerato, « an sit procedendum ad canonizationem » ; è la Congregazione che oggi si chiama « super tuto ». – Le ultime pagine del libretto urbaniano contengono i testi di lettere circolari ai nunzi, patriarchi, arcivescovi, vescovi, prelati minori ecc. con un formale rinnovato divieto di assumere, nelle cause dei santi, informazioni private, extragiuridiche. Si ordina poi che gli originali dei processi si conservino sigillati nelle relative curie, mentre a Roma si devono inviare copie autenticate, il « transumptum ». Finalmente il Papa dichiara che, quando la S. Sede ha posta la mano ad una causa, essa è sottratta ad ogni ingerenza degli Ordinari qualora non ricevano una particolare autorizzazione da parte della Congregazione. Chiude il libro una serie di minute prescrizioni per gli uditori, il promotore della Fede, gli avvocati, ecc. – Questa raccolta del 1642 costituisce la «magna charta » in materia di c. , perfezionata in seguito in vari punti; nella sostanza però è ancor oggi il fondamento della procedura canonica della c.. – Dopo l’unica c. celebrata da Urbano VIII nel 1625, in seguito alle severe norme da lui emanate, si ebbe una stasi fino a Alessandro VII (1658); bisognava adattare la prassi alle norme e mettere tutta la procedura in nuova e più organica efficienza. A ciò servirono varie ulteriori prescrizioni delle quali presentiamo soltanto le più importanti. Fino a Innocenzo X (successore di Urbano VIII), i processi furono consegnati agli uditori di Rota che li studiarono « in casa »; ma ormai la Congregazione dei Riti prese nelle proprie mani il detto esame, soprattutto attraverso l’ufficio del promotore della Fede e del sottopromotore. Dal tempo di Alessandro VIII la serie delle « Congregationes » si è completata con una « Congregatio ante præparatoria »; le prime annotate nei protocolli della Congregazione dei Riti sono del 1691, sia per le virtù, come per i miracoli. D’ora innanzi si avrà quindi: 1° Congr. antepraep., in presenza dei consultori e dei prelati della Congregazione dei Riti, nella casa del cardinal ponente, allo scopo di procurargli la necessaria conoscenza della causa stessa; 2° la Congr. praepar., in Vaticano (allora anche al Quirinale), in presenza di tutti i cardinali della Congregazione dei Riti, dei consultori e prelati, per l’informazione dei cardinali; e, finalmente, 3° la Congr. generalis, in presenza del Papa, per informarlo sul merito della causa. Queste tre Congregazioni hanno luogo sia per la discussione delle virtù o martirio, come dei miracoli, e tale serie si chiude con un’ultima Congregazione generale, « super tuto », che apre la via o alla beatificazione, o alla c., secondo il grado dell’avanzamento della causa stessa. Con ciò i consultori della Congregazione furono posti sempre più in vista. Essi, insieme al promotore e sottopromotore della Fede, in una gara vicendevole di esami e di discussioni intorno ai punti deboli delle cause, esposti appunto dal promotore, specie di procuratore o pubblico ministero per garantire da parte della « Fede », ossia della Chiesa, l’incolumità del diritto e degli interessi morali e dottrinali, portarono la causa, mediante una continua e progressiva chiarificazione, allo stadio di perfetta maturazione per la definitiva sentenza della c. In seguito alla prassi introdotta da Urbano VIII, ed entro il suo secolo, si creò la piena separazione fra beatificazione e c.. Alessandro VII (2 ott. 1655) prescrisse che nelle lettere remissoriali, rilasciate agli Ordinari, fosse espresso un preciso termine di validità, oltrepassato il quale sarebbe stata necessaria una rinnovazione esplicita del mandato. Innocenzo XI (15 ott. 1675) emanò una serie di nuovi decreti, dopo lunga preparazione (Decreta novissima… servando in causis beatificationis et canonizationis sanctorum) con non pochi perfezionamenti. Va citata, fra l’altro, l’istituzione, nei processi, di « testes ex officio », da scegliersi dai giudici, indipendentemente dai postulatori, per garantire meglio la veracità delle cose. Furono introdotte severe misure per garantire l’assoluta segretezza degli interrogatòri, con chiusura e sigillo dopo ogni seduta, e con rinnovato giuramento in ogni apertura. Notevole l’introduzione di uno spazio di 10 anni fra la consegna di un processo alla Congregazione e la segnatura della Commissione, ulteriore inasprimento del cinquantennio urbaniano. – Seguono particolareggiate norme per le incombenze specifiche del sottopromotore, e prescrizioni circa gli avvocati delle cause. Lo stesso Innocenzo XI, con un decreto del 18 apr. 1682, diede anche una nuova e più chiara fisionomia alla segnatura della Commissione. Ormai l’originaria idea si era completamente trasformata. D’ora in poi la detta segnatura avrà per ragione il passaggio di una causa dalle mani dell’Ordinario alla S. Sede, e ciò in seguito ad un giudizio preliminare circa la fama di santità in generale, circa i miracoli o il fatto del martirio, per stabilire se la causa merita di essere presa in considerazione dalla Sede Apostolica. Pertanto questo atto prese il nuovo termine di Introductio causæ e fu giuridicamente fissato mediante un apposito decreto. Da questa determinazione invalse l’uso di conferire alle persone, di cui la causa era stata introdotta, il titolo onorifico di « venerabilis ». Però nel 1913 (26 ag.) Pio X, per ragioni di maggiore sicurezza, stabilì che tale titolo in futuro sarebbe riservato solo ai servi di Dio di cui era stata dichiarata l’eroicità delle virtù o il martirio: determinazione che entrò poi anche di diritto nel CIC. – Clemente XII (11 maggio 1733) represse vari e non indifferenti abusi e interferenze, determinò la incompatibilità fra gli incarichi di consultori, avvocati, postulatori ecc. ed escluse i consultori religiosi dalla votazione in una causa di un religioso della propria Congregazione. – Benedetto XIV (23 apr. 1741), in seguito soprattutto alla causa di Giovanna Francesca di Chantal, causa che si basò non tanto sopra testi oculari, ma sopra testi di informazione di seconda mano, e sopra documenti storici, stabilì che in tali cause, si esigessero non due, come ormai era di regola, ma tre o anche quattro miracoli, prima di poter procedere alla beatificazione, ordinanza che passò anche nel CIC. In questo stesso spazio di tempo, fra Urbano VIII e Benedetto XIV, si era venuto anche a determinare con maggiore precisione un elemento fondamentale per il giudizio sulla santità di una persona, il concetto cioè della « virtù eroica ». Certamente, anche nel medioevo si richiedeva, come attestano le bolle di c. di quell’epoca e le opere dei canonisti, una « excellentia virtutum », una « multiplex excellentia vitæ ». Ma mancava, per così dire, una specie di misura della santità, conforme alle possibilità umane di misurare cose soprannaturali. Tale misura fu trovata appunto nel concetto dell’eroicità delle virtù che proveniva dall’etica aristotelica; la letteratura ascetico-mistica e teologica l’aveva applicate alle virtù cristiane, il Collegio dei Salmanticensi in supplica a Clemente VIII per la c. di Teresa del Gesù ( 2 febbr. 1602) introdusse la prima volta il concetto dell’eroicità delle virtù nelle cause dei santi. – Anche gli uditori della Rota incominciarono (verso il 1614-16) a seguire questa idea nelle loro relazioni e la riassumono senz’altro, nella forma, rimasta classica: « itaque ad hunc effectum (cioè: per virtutes heroicæ in canonizandis requiruntur ». Urbano VIII nei suoi molteplici decreti non usa questo termine, invece ne parla nelle lettere apostoliche per la concessione, « ad interim », del titolo di beato a Gaetano da Thiene (1629) e a Giovanni di Dio (1630). L’eroicità delle virtù infatti non è altro che uno stato di perfezione o di santità che permette all’uomo che la possiede una certa facilità permanente di porre atti di virtù in grado superiore, e in forme abituale e normale. Ciò presuppone una completa trasformazione dell’interno dell’anima, la restaurazione, per quanto possibile, dell’uomo allo stato d’innocenza, sotto l’influsso dei doni dello Spirito Santo. – Ora, a noi non è dato fare una diretta introspezione nelle anime, ma possiamo dedurne, dagli atti esterni, lo stato interno. Qui sta il fondamento pratico, concreto del giudizio sull’eroicità delle virtù: i testimoni interrogati nei processi forniscono il materiale, cioè il racconto di una quantità di fatti ed episodi della vita del servo di Dio, il confronto dei quali permette una conclusione valida circa il movente interno da cui essi scaturiscono. Per queste ragioni l’idea dell’eroicità delle virtù entrò rapidamente nella trattazione delle cause di c. e tutta l’indagine svolta attraverso le tre ormai rituali adunanze, antepreparatoria, preparatoria e generale, converge ad appurare l’esistenza, nel soggetto, della virtù « in gradu heroico ». Nella stessa seconda meta del sec. XVII, anche la discussione ed elaborazioni teologica di questo concetto raggiunge l’apice: il trattato di Brancati da Lauria De virtute heroica (1668) è rimasto classico; il Lappi (1671) ne dedusse le conseguenze per le cause dei santi, e Benedetto XIV, nella sua opera monumentale sulla c., riunì tutti gli elementi opportuni sull’argomento in modo definitivo. Da questa evoluzione deriva anche il fatto che la conclusione giuridica, dopo la discussione sull’eroicità delle virtù, acquistò rapidamente un valore superiore; essa costituisce, infatti, un vero giudizio formale del Sommo Pontefice sulla realtà delle virtù eroiche nel soggetto, di cui si propone la causa, ed apre la via alla glorificazione suprema, quando viene appoggiata da miracoli, operati da Dio ad intercessione del servo di Dio. – In un primo tempo, dopo la discussione sulle virtù di un servo di Dio, quando il giudizio fosse stato favorevole e quando il Papa avesse dato il suo consenso, la cosa si notava semplicemente fra gli atti della Congregazione dei Riti; ma ben presto la decisione pontificia su questo punto si presentò in tutta la sua importanza fondamentale per una causa: quindi intorno ad essa si sviluppò un certo cerimoniale. – All’epoca di Clemente XI (1700-21) era già di uso che il Papa differisse alquanto la sua decisione, e solo dopo un certo intervallo di preghiera e di riflessione, in una prossima occasione festiva, aprisse la sua « mente » in presenza del segretario e del promotore generale della Fede, a ciò chiamati, e ordinasse la pubblicazione fra gli atti. Benedetto XIV qualche volta ne dettò personalmente il testo « verbum ad verbum ». La tipografia camerale ne curava poi la stampa e il testo veniva affisso alle porte delle chiese di Roma. Dopo il 1760 il testo di questi decreti divenne meno formalistico, e prese un tono più solenne, iniziandosi spesso con una citazione biblica. La lettura di questi decreti fu resa ancor più solenne, in quanto il Papa li fece leggere in pubblico, dopo una cappella papale o una visita pontificia in una delle chiese di Roma. Dal 1870 in poi la lettura si fece generalmente nella sala del Concistoro, in presenza di uno stuolo di invitati e di rappresentanze degli interessati alla causa; in queste occasioni il Papa soleva anche pronunziare un discorso. Celebri quelli di Pio XI. Ma dopo la sua malattia (1938) quest’uso cessò e non fu più ripreso e ora la lettura ha luogo in forma privata, in presenza del cardinal ponente, del segretario, del promotore generale e del postulatore della causa. Da notare che anche i decreti sull’introduzione della causa, sui miracoli e sopra il « Tuto » solevansi (almeno dopo il 1800) leggere con simili solennità. Ma attualmente anche questi decreti vengono pubblicati in forma privata. – Fra i vari decreti più recenti circa le cause di beatificazione e di c. rammentiamo solo quello di Pio X (26 ag. 1913: AAS, 5 [1913], pp. 436- 38) , con il quale restrinse l’uso del titolo venerabile ai servi di Dio, dei quali è stata riconosciuta la eroicità delle virtù o il fatto del martirio; prescrisse, nelle cause recenti, che venissero uditi nei processi anche tutti i testimoni contrari, “poena nullitatis”; e stabilì finalmente sagge norme per garantire meglio, nelle cause antiche, la raccolta e la disanima dei documenti. Finalmente con il motu proprio « Già da qualche tempo », Pio XI, in data 6 febbr. 1930, istituì, nella Congregazione dei Riti, la Sezione storica, organo stabile, incaricato di tutto ciò che concerne la preparazione delle cause antiche, e, comunque, di tutto ciò che ha attinenza alla storia e alla critica storica in rapporto agli affari da trattarsi nella Congregazione (revisione di lezioni storiche, revisione di libri liturgici, e simili). In tutto questo periodo il luogo dì celebrazione delle c. è la basilica Vaticana; tale uso è invalso sin dal ritorno dei papi da Avignone. Bonifacio IX, a causa di una sua indisposizione, celebrò la c. di s. Brigida nella cappella interna del palazzo pontificio vaticano, però il giorno seguente scese alla basilica Vaticana per la Messa solenne. Alessandro VII, quando prescrisse la solenne beatificazione, come atto conclusivo della prima fase verso la c., la volle in S. Pietro: « ut ibi fieret beatificatio, ubi fit canonizatio ». Benedetto XIII, quando consacrò solennemente la basilica del Laterano (1729), per risparmiare le spese, essendo la basilica magnificamente addobbata, vi celebrò la c. di s. Giovanni Nepomuceno e la beatificazione di s. Fedele da Sigmaringa (19 e 24 marzo). Anche Clemente XII, grande mecenate della detta basilica, vi celebrò l’unica c. del suo pontificato (1736) e la beatificazione di s. Giuseppe da Leonessa. – Benedetto XIV (13 dic. 1741) emanò una costituzione, nella quale stabilì che la c. e la beatificazione, qualora il Papa fosse presente a Roma, si celebrassero esclusivamente nella basilica Vaticana. Però le c. degli anni 1881 e 1888, sotto Leone XIII, causa gli avvenimenti politici del 1870 e degli anni seguenti, si celebrarono alla meglio nell’Aula delle benedizioni, sopra l’atrio di S. Pietro; solo nel 1897 si tornò alla basilica. Da notare ancora il caso che in una sola c. venissero canonizzati più santi. Sotto Gregorio XV, avverandosi il primo caso di una quintuplice c., fu deliberato e concluso di serbare l’ordine dell’antichità, cioè la data di morte, preferendo solo s. Ignazio di Loyola, come fondatore, al suo figlio spirituale, s. Francesco Saverio, onde si ebbe l’ordine seguente: Isidoro l’agricoltore, Ignazio, Francesco, Teresa d’Avila e Filippo Neri. Ma sotto Clemente X si chiese un parere al celebre canonista G. B. De Luca, il quale propose l’ordine gerarchico, principio accettato con il decreto del 6 dic. 1670: « servandum esse ordinem hierarchiæ ecclesiasticæ; et si plures sint eodem ordine, praeferatur dies mortis ». Finalmente, sotto Clemente XII (decreto del 17 apr. 1737), fu accordata la precedenza, entro lo stesso ordine gerarchico, ad un fondatore religioso. Tutti però precede un martire, essendo il martirio la testimonianza più eccelsa per il Cristo. – Giovano ora alcune notizie intorno ad alcuni particolari aspetti della celebrazione della c. La processione solenne che precede il Papa, quando discende dalle stanze pontificie in S. Pietro, è in qualche modo assai antica, dovendosi il Papa ricevere solennemente al suo arrivo già nel medioevo. Ma da quando le c. si celebrarono costantemente in S. Pietro, il Papa fu accompagnato da tutta la corte e la famiglia pontificia. Di ciò siamo certi già sin dal sec. XV. La processione per la c. di s. Giacinto si aprì con il cantico dell’Ave Maris Stella, uso rimasto fino ad oggi. L’uso di portare uno stendardo con l’immagine del novello santo, risale alla c. di s. Stanislao, vescovo e martire (1253), ed è attribuito addirittura ad un miracolo; si narra cioè che fosse apparsa improvvisamente, davanti al corteo, l’immagine del santo, il che indusse in seguito all’uso di un enorme stendardo, come si usa ancora. L’esposizione di un altro stendardo pendente dalla facciata di S. Pietro, risale almeno alla costruzione del nuovo S. Pietro. – La triplice postulazione rivolta al Papa per la c. appare nella sua forma piena sin dal 1482 (c. di s. Bonaventura). Il procuratore della causa, alla fine del medioevo e, fino a ca. il sec. XVIII, sempre l’ambasciatore di una potenza cattolica, assistito da un avvocato concistoriale, si rivolgeva al Papa, domandando instanter che volesse canonizzare il servo di Dio in parola. Vi rispondeva il segretario ai prìncipi e si intonavano le litanie dei santi. Gli stessi ripetevano la domanda instantius, rispondeva di nuovo il detto segretario e si intonava il Veni Creator Spiritus; finalmente, dopo la terza domanda instantissime, il Papa proferiva la definizione dopo la quale l’avvocato, per l’ambasciatore, chiedeva che ne venisse steso l’atto. Chiudeva tutto il Te Deum. Questo solenne rito fu mantenuto fino ai nostri giorni, quando, per abbreviare la lunghissima cerimonia, le litanie dei santi furono anticipate all’ingresso della processione, mentre le tre istanze sono state riunite in una sola, seguita dal Veni Creator e dalla definizione. Ancora ai tempi di Clemente XI la formula stessa della c. variava alquanto. Lo stesso Clemente XI, il quale amava molto predicare al popolo, tenne anche l’omelia dopo la c., uso che prima di lui non era sempre osservato, ma che divenne dopo di lui di regola. – Le oblazioni, cerimonia fra le più singolari e caratteristiche della c. , nella forma attuale, rimontano, come fu già detto, almeno a quella di s. Brigida (1391). Benedetto XIII, chiestone un parere dal b. card. Tommasi, soppresse l’uso delle oblazione degli animali; però Benedetto XIV lo restituì senz’altro e rimase in vigore fino ad oggi. Quanto alla sua origine, gli autori che asseriscono che lo stesso cerimoniere pontificio Pietro Amely, di cui ci resta la descrizione, ne fosse stato l’inventore, sono tratti in inganno da una frettolosa lettura; l’Amely dice solo che l’apparecchio fastoso della cappella pontificia per tale celebrazione era di sua invenzione; il rito stesso delle oblazioni, compreso quella degli animali, pare che sia più antico; ma ci mancano notizie. Le oblazioni delle candele, dei pani e del vino sono prese dal rituale della dedicazione delle chiese o della consacrazione dei vescovi. Le più o meno dotte deduzioni di autori antichi e moderni, circa il significato dell’oblazione degli animali sono senza fondamento reale. – Un’ultima parola circa l’addobbo sfarzoso usato nelle c. Già le varie notizie e descrizioni contenute nell’Ordo Rom., XIV e XV, nei diari di Paris de Grassis, nel cerimoniale romano di Marcello, ricordano unanimemente la ricchezza dell’addobbo e dell’illuminazione usata nelle c. Nella nuova basilica Vaticana, con la sua vastità, che si presta così magnificamente alle cerimonie pontificie, il disegno degli addobbi fu affidato ben presto agli artisti più rinomati. Basta consultare le incisioni inserite negli atti stampati delle c., per ammirare la varietà e la grandiosità di tali apparecchi, i quali, talvolta, cambiarono addirittura l’aspetto della basilica. Fra gli artisti più noti di cui si conservano i disegni, rammentiamo il Bernini, il Borromini, Carlo Fontana, il Vanvitelli, il Valadier, il Poletti e il Vespigniani. Da mezzo secolo non si varia più tale disegno. L’introduzione della illuminazione elettrica ha portato a fissare il numero dei lampadari e la loro disposizione (dicesi che ci siano ca. centomila lumi).

[Continua … ]

S. S. GREGORIO XVII [26.10.1958-2.5.1991]

S. S. GREGORIO XVII [26.10.1958-2.5.1991]