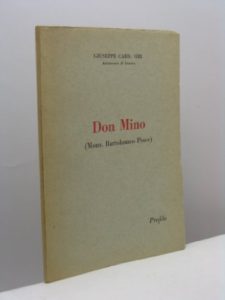

GIUSEPPE CARD. SIRI

Arcivescovo di Genova

[futuro GREGORIO XVII]

Don Mino

(Mons. Bartolomeo Pesce)

Profilo

Ai Suoi genitori

LO STUDENTE

Don Mino era nato il 5 febbraio 1921 da Giovanni Pesce e da Elvira Mazza a Genova in Via Casaregis 18. Egli avrebbe portato fino alla fine il senso della saggezza pacata di suo padre e la educazione e finezza di sua madre. L’attaccamento ai suoi genitori fu esemplare, senza stornarlo dal suo dovere di sacerdote. Due anni prima della sua morte, un giorno a Villa Campostano, nel giardino restammo soli. Ne approfittai per fare un certo discorso, su un argomento che mi preoccupava da tempo. Volevo studiare per lui una sistemazione, che gli fosse stata congrua. Mi disse: “Non si preoccupi; vede, io non potrei sopportare la morte di mio padre o di mia madre. Del resto sento che morirò giovane”. Visse sempre del ricordo dei suoi nonni paterni e materni con una devozione commovente. Ebbe profondità e finezza di sentimento – tutta sua – verso gli zii e le zie. Il ceppo della famiglia era a Molare presso Ovada; egli non vi era nato, ma quella era la sua patria. Negli ultimi anni volle si comperasse un terreno nel Cimitero, per trovarsi tutti uniti dopo la morte. Credo però che il tono e il tipo di questo amore per il natìo loco si potrà capire quando la sua figura sarà più completamente delineata. – La sua storia comincio a narrarla da un giorno d’Ottobre quando io cominciai la mia missione di Insegnante di religione al Regio Liceo Doria nel 1937. Don Mino apparteneva alla terza B, che occupava al secondo piano l’aula a destra in fondo al corridoio prospiciente la Questura. Rivedo tutti i miei scolari d’allora e li rivedo al loro posto. Mino occupava la seconda fila da sinistra, il secondo banco a destra, che condivideva con Biagio Petraroli. – Feci il primo appello, adagio come era consuetudine, per stamparmi bene in testa nomi e fisionomie in modo da poter ritenere subito tutti, chiamarli senza alcun bisogno di registri o di piante dell’aula. Cominciai la scuola. Prima della fine avevo una certa idea degli scolari, ma tra questi ne notai uno, attentissimo con due occhi benevoli e penetranti che esprimevano un immenso desiderio di imparare quanto insegnavo. Era Mino Pesce. Quello sguardo era tale, che capii subito esserci qualcosa di non comune. Col tempo seppi che era benvoluto da tutti, che la sua casa era facilmente il ritrovo di compagni, che andavano a studiare con lui in gruppo nutrito. Come ero stato solito fare nelle scuole, nelle quali avevo prima insegnato, diedi inizio al “Focolare”, per curare meglio fuori della scuola l’anima di quei ragazzi. Corrispondevano in modo commovente. Il luogo di incontro era la mia camera in Seminario, nel corridoio dei Superiori, immediatamente prima della Tribuna della Cappella. Sapevo che i ragazzi hanno una immensa sete di verità e di giustizia, di ideali. Il focolare visse sempre per quella grande sete. Sapevano che eravamo in Seminario, che bisognava rispettare il silenzio. Arrivavano al sabato nel pomeriggio, camminavano in punta di piedi, perché bisognava passare davanti alla porta del Rettore. Nella mia camera ci stavamo assiepati in più di trenta, seduti su tutti i mobili in qualche modo senza alcun chiasso. Per anni sono venuti e non hanno mai disturbato nessuno, tanto che io non ebbi mai rimproveri o proibizioni. Dopo che si era tra loro fondata una specie di Società di san Vincenzo de Paoli, si faceva la raccolta e io conservo ancora la busta di panno azzurro che serviva a deporvi i denari. L’anima di questo focolare era don Mino. – Sui suoi compagni aveva un prestigio singolare che non venne mai meno. Il segreto di questo prestigio era la chiarezza del suo contegno, la finezza della sua educazione, l’equilibrio dell’anima sua, la prontezza a fare quello che potesse essere utile agli altri. La sua fu la classe che ricorderò di più: una parte arrivò senza spinte alla Comunione quotidiana, che comportava naturalmente il sacrificio di una molto sollecita levata. I più facevano la Comunione festiva. Ancora oggi il ricordo di quella classe non abbandona quelli che vi appartennero. – I professori erano persone per bene: due – che non sono più – sono particolarmente ricordati: il Prof. Savelli di filosofia e la Signora Settignani di matematica e fisica. Il primo era ammirato per la sua dirittura e per la forza educativa che sapeva infondere nel suo insegnamento. Aveva la statura da grande professore universitario e lo sarebbe certamente stato se si fosse piegato alla moda politica del tempo. Gli fui amico, lui frequentava per anni i Corsi di Villa Maria, nella onesta ricerca della Fede. Durante la guerra, mi pare nel 1942, verso l’estate mi giunse da lui, da Ancona, una cartolina in cui mi annunciava che si era confessato e comunicato. Era quello che attendevo: dopo un mese era morto. Pensando al Prof. Savelli ho sempre pensato essere impossibile che un uomo veramente onesto e desideroso della giustizia non arrivi alla Fede. Quest’uomo ebbe una influenza fondamentale sulla onestà di don Mino: egli lo venerò sempre e spesso di lui si parlava insieme. – La seconda era una donna unica: nubile splendida insegnante, severa, costituiva il terrore delle reclute del Liceo. Il terrore si tramutava presto in rispetto e in serietà di studio. Eppure era una santa donna: viveva leggendo le opere di Santa Teresa. A me veniva a chiedere notizia della salute di questo o quello; temeva che qualcuno patisse per mancanza di mezzi e non voleva mostrare a nessuno che aveva il cuore buono. Più di una volta sono stato strumento della sua carità accuratamente nascosta. Dava un tono a tutta la scuola. Anche questa insegnante ebbe una notevole influenza sulla formazione di don Mino. Fu da studente che lui rivelò la singolarissima capacità di fondere gli animi, di amalgamarli. Lui forse non se ne accorgeva, ma era la sua personalità buona ad imporsi. – Studiava con profondità ed allargava notevolmente la sfera di quello che imparava a scuola. Era un lettore formidabile specialmente nel settore letterario e filosofico. Alcuni compagni facevano con lui un gruppo speciale, che non si accontentava dello studio scolastico. È facile che in studenti così fatti venga a preponderare la cultura nozionistica ed altrettanta coscienza di sapere tutto. Non direi che questo possa pensarsi di quel gruppo, ora che esiste la controprova data nella vita. Per don Mino non fu certamente così. Io l’aiutavo, ma certamente egli si costruì un casellario logico mentale, nel quale le nozioni trovavano giusta collocazione per una costruzione più legata ed una sintesi più alta. Di questo dovrò parlare ancora. Nella lettura aveva il gusto delle opere che restano ed appunto perché restano si chiamano “classici”. Lo attraevano profondamente le grandi idee e le grandi sintesi. Prima ancora che in lui si manifestassero chiari i segni di una vocazione al sacerdozio, la struttura era fatta. È difficile che gli studenti si facciano delle strutture portanti ed evitino la più antipatica delle presunzioni. – Naturalmente tutto questo si perfezionò col tempo allorché entrò in Seminario e quando cominciò egli stesso l’insegnamento. Tutte le mattine era puntuale nel coretto di Santa Zita, ove io celebravo la Santa Messa alle otto.

Dopo, la scuola.

Ho sempre creduto per esperienza alla efficacia dei ritiri minimi. Li volevo in un ambiente monastico, perché avevo osservato che erano incomparabili aiuti, la consuetudine dei monaci, la divina liturgia, il canto corale, i pasti presi in silenzio insieme alla comunità. Quasi sempre i ritiri minimi, nel tempo al quale mi riferisco, si tenevano per i miei alunni alla Abbazia benedettina di San Nicolò del Boschetto. Più tardi ci si trasferiva a Sant’Andrea di Cornigliano. Le vere tappe della formazione e della vocazione di don Mino sono stati questi ritiri. Li predicavo io, facevo fare l’esame di coscienza, partecipavamo al Coro. Si finiva verso sera, prima o dopo a seconda dei casi, ma in modo che non si annoiassero mai e partissero coll’animo contento, disposti a ritornare. – Alla domenica e alle feste era sempre fedelissimo al canto dei Vespri all’Apostolato Liturgico. Viveva ancora mons. Moglia e tutti noi eravamo attratti nell’alone di quell’uomo incomparabile ed indimenticabile. Mancavamo solo quando si andava ad occuparci dei poveri nel Ricovero municipale di Borzoli. Là ci dividevamo per visitare e portare soccorsi alle diverse famiglie. Poi insieme scendevamo a piedi attraverso Coronata a Cornigliano. Erano ben più contenti che se si fossero divertiti e lo dicevano chiaro. – Le vacanze hanno una loro importanza nella breve storia che narro. Mettevo insieme un gruppetto di amici di diversa età (il più anziano, il caro signor Stefano Parodi, aveva quasi settant’anni) sceglievo la località alpina, organizzavo tutto, gite comprese e si partiva. Diversi alunni cominciarono ad unirsi a noi: il gruppo era il più eterogeneo che si potesse immaginare, preti, laici, vecchi e giovani, eppure ancora oggi ripenso con nostalgia al signor Stefano Parodi il più arguto e sereno, singolarmente saggio. Queste vacanze nella amabile mista compagnia, mi permettevano di curare meglio dal punto di vista spirituale e intellettuale il gruppetto degli studenti. Di questo gruppetto Mino era il capo ed anche il più interessato. Fu in queste vacanze che egli con una singolare tenacia, mise a punto la costruzione filosofica e lo fece in modo tale da poterne essere poi maestro a molti altri e da poter dare una particolare e forse unica caratteristica alla sua scuola d’Arte in Seminario. – Afferrava, assimilava, godeva della certezza conquistata e la sapeva comunicare ad altri. Quando si trattava di entrare in Seminario per la Teologia ed egli doveva subire l’esame integrativo di filosofia, feci per lui un riassunto della Metafisica, che in seguito credo sia servito a molti altri. Le nostre campagne oscillavano dal Trentino a Courmayeur, ma la più frequentata restò la colonia P. Semeria a Courmayeur diretta allora dall’indimenticabile Padre Cossio, Barnabita. Non dimenticherò mai più un circolo di studio tenuto in un prato di Dolonne, sullo sfondo delle Gr. Jorasses e nel quale tutti arrivarono a capire l’ammirevole contenuto dello a. 3, c. 3 della parte prima della Somma di San Tommaso. – Don Mino era uno studente al tutto singolare. Era bibliofilo, amante delle nozioni, ma molto più dell’approfondimento razionale sistematico. Obbligava con le sue interrogazioni a mettere a fuoco le questioni, senza mai sbandare. Intellettualmente egli avrebbe portato fino alla fine la fisionomia limpida e sicura del sapere, che lo avrebbe caratterizzato fra tutti. In questo tempo con alcuni indivisibili amici frequentava le migliori manifestazioni d’arte e di cultura che erano allora a Genova ed ho assistito più volte alle nutrite discussioni, che questi ragazzi seri sapevano condurre con competenza e sagacia, dopo quelle manifestazioni. – Oggi occupano tutti il loro posto nella società, ma sono certo che bene spesso ritornano a quei tempi bellissimi, anche se in una cornice di fatti che dovevano ineluttabilmente portare alla seconda guerra mondiale.

LA VOCAZIONE

Non tardai molto a capire che la spiritualità di Mino prendeva un certo indirizzo, scartava passatempi, sceglieva ambienti congeniali ad un certo tipo di vita. Io non parlai mai di quello che mi pareva intuire. Egli era felice di venire nelle solennità a fare il chierichetto all’Istituto Giosuè Signori per ragazze deficienti e abbandonate. Mi occupavo di quell’Istituto in rappresentanza dell’Arcivescovo ed ogni festa vi celebravo io una Santa Messa alle 6,30 del mattino. Penso alle Messe di Natale, che lasciarono a lui un ricordo per tutta la vita. La sua maturazione spirituale limpida e generosa era evidente. Cercò molte volte di incominciare un discorso, che doveva portare a parlare di vocazione. Io feci mostra di non capire. Fu solo all’inizio della terza liceale che egli mi fece il discorso chiaro, al quale non potevo sfuggire. Ci voleva del tempo, bisognava pregare. Intanto la maturazione cresceva, lo spirito di preghiera e soprattutto, di meditazione. Gli dissi che gli avrei comunicata la decisione a Pentecoste. Venisse con me all’Opera Giosuè Signori. Io cantai la Messa. Dopo la Messa, in sacristia gli diedi la risposta: poteva andare avanti nella via del sacerdozio. Era raggiante. Da molto tempo la sua vita sarebbe stata esemplare per il migliore seminarista, da quel giorno, come se avesse dato addio al mondo, la sua vita si affinò e raggiunse una virtù al tutto singolare. Io non ebbi mai ombra di dubbio sulla sua riuscita. Così a Ottobre di quel 1940 entrò nel Seminario Maggiore. I suoi Genitori non lo ostacolarono, pur sentendo il colpo di un inopinato cambiamento di rotta, che poteva sconvolgere i loro piani. Essi erano della sua levatura. Lui sarebbe stato per loro come per la sorella di una devozione unica, che diventò più splendente ancora col passare degli anni. Essi ritrovarono sempre in lui con una chiarezza pura il loro bambino d’un tempo. Ebbe appena, si può dire, la gioia di vederli sistemati a Pegli e quella casa porta in tutto l’impronta del suo gusto. Più tardi i suoi nipoti avrebbero avuto in lui uno zio indimenticabile, proprio per la levatura spirituale. – Mi sono chiesto molte volte quali potessero essere le lontane cause di quella vocazione, che come tutte le vere vocazioni, viene da Dio. Ma egli parlò sempre soprattutto del suo nonno paterno: lo ammirava, l’esempio di lui gli era guida, le sue massime luce. Probabilmente il merito dei padri aveva la sua parte in tutta questa vicenda. Così cominciò con entusiasmo lo studio della Teologia. La assimilò come ho visto accadere a pochi. Non sfarfallò mai nella gustosa e facile bibliografia. Approfondiva tutto e talvolta colle debite licenze faceva excursus più ampi della scuola. Egli vagliò veramente tutto il pensiero moderno alla luce della teologia, raggiungendo una meravigliosa precisione in tutto, quella che lo avrebbe reso ammirato e carissimo tra i suoi futuri alunni del Doria. – Lo ebbi alunno in primo anno per la sola Eloquenza, poi per tutto il corso della Teologia Speciale. Visse la Teologia come una contemplazione continua e come la luce per capire e misurare qualunque altra cosa. Raggiunse una sicurezza che gli permetteva di conoscere senza esitazioni o danno qualunque manifestazione del pensiero moderno. Il cammino della sua vocazione fu un cammino luminoso e sereno.

LO STATO DI SALUTE

Questo costituisce una componente veramente principale della Sua vita. Da ragazzo ebbe qualche indisposizione, ma in sostanza era un ragazzo normale e resistente. Fanciullo di poco più che dieci anni, passò diverse vacanze a Cortina d’Ampezzo. Là, da solo, girò tutte le montagne. Al sentirgli narrare le sue prodezze e la resistenza dimostrata, pareva incredibile non gli fosse successo qualcosa di grave. Egli poteva parlare di tutta la conca Ampezzana con una famigliarità che stupiva. Fu durante la guerra, mentre egli studiava teologia, che cominciò ad apparire quell’esaurimento che avrebbe costituito il merito segreto di tutta la rimanente esistenza. Nel 1942 dopo i gravi bombardamenti a tappeto del 22 e 23 Ottobre il Seminario, non colpito ma danneggiato e divenuto ormai pericoloso, fu chiuso. Poco dopo venne riaperto nei locali allora del Maremonti a Ruta, località che pareva dare una notevole sicurezza in ordine alle possibili operazioni belliche. Là, anche perché l’alimentazione era di guerra, la salute di Mino manifestò quell’abbassamento, dal quale non si sarebbe sostanzialmente rialzato. Fu visitato da un medico estero che gli trovò almeno una dozzina di malattie. La verità era nell’esaurimento nervoso. Il suo sistema neuro vegetativo era in malo arnese e fu il protagonista di una lunghissima passione, sia pure con alti e bassi. Aveva tutti i sintomi, tanto che, a chi non fosse stato edotto, lo avrebbe ritenuto affetto da chi sa quali malanni, mentre il malanno era uno. Tuttavia poté proseguire con una certa regolarità ed arrivò così sereno come sempre e felice alla sacra ordinazione che gli fu conferita nel Santuario dell’Acquasanta il 3 Giugno 1944. Io ero vescovo da un mese; lo chiesi come segretario al card. Boetto, che benevolmente me lo accordò subito. – Due anni dopo, diventato io Arcivescovo, condivise con me le fatiche. Era stremato, tanto che dopo una non lunga permanenza mia in Svizzera a titolo di riposo, decisi di lasciarlo lassù, perché pareva che l’aria e le terapie dessero per lui migliori speranze. Ma anche là i progressi furono insignificanti o assenti del tutto. Da amici di Lucerna venne consigliato di ricorrere ad un Naturarzt dell’Appenzel. Si trattava di un Signore distinto, abitante a Waldstatt, un grazioso villaggio poco distante da Appenzel. Io non sono in grado di giudicare dei metodi seguiti dal Signore di Waldstatt, però Mino seguendo le sue indicazioni riuscì a raggiungere un passabile tenore di vita. Quel bravo uomo lo prediligeva ed egli finché visse, disse di dovere la vita al Naturarzt. Vi sarebbe ritornato poi anche quando questo Signore non esercitava più e ricordo che una volta trovandoci in Svizzera andammo insieme a Waldstatt. Dopo quattordici mesi ritornò in Italia, non perfettamente guarito, ma tale da avere una vita abbastanza normale, anche se sempre più o meno sofferente. – Cominciò una vita, nella quale, pur dimostrando una singolare resistenza, facilmente doveva fare della notte giorno e viceversa con dolori e disturbi di tutti i generi che assiduamente gli tenevano compagnia. Aveva i disturbi più strani, che celava quanto poteva anche a noi di casa. La sua sensibilità gli donò una sofferenza anche per le più piccole cose. Egli celava. Tra l’altro aveva i cinque sensi incredibilmente sviluppati, sentiva e percepiva tutto. Questa situazione di ipersensibilità generale gli rendeva greve quello di cui noi neppure ci accorgevamo. I rumori erano i suoi nemici. Si trovava così esposto a tutti i malanni, che affioravano secondo le stagioni. Di influenze con febbre ne faceva almeno quattro all’anno e quasi mai duravano solo due o tre giorni. Aveva delle prostrazioni che lo facevano privo di forze ed era frequente per lui andare vicino al collasso. La penultima influenza la prese a principio del 1969, fu lunga e se ne liberò in modo soddisfacente con una cura di vaccini. Non c’è merito ad essere sofferente, se manca una accettazione ed una virtù. Egli, nonostante questo, continuava a lavorare e, non solo rappresentava per nulla un aggravio della serenità familiare, ma ne era la luce. La pazienza, la serenità, il sorriso erano lo schermo dei suoi dolori. Questa accettazione del suo stato, assolutamente semplice e senza pose, questa serenità comunicativa a tutti, fatta di Fede e di coscienza, costituisce l’aspetto più grande della sua figura morale. – Bisogna farsi un’idea di quello che lo affliggeva. Per anni ed anni quasi mai mangiò a tavola, tale era la debolezza che lo prendeva. Il pranzo o la cena gli era servita stando lui su una sedia a sdraio per essere in nostra compagnia. E questa era sempre piacevole. Molte volte era costretto a consumare i pasti a letto. Molte notti erano bianche. La ragione di questa debolezza? Si prodigava per tutti e per tutto; anche quando non stava bene, continuava a ricevere, a trattare pratiche. Egli era assolutamente incapace di sbrigare le persone. Doveva servirle tutte fino all’esaurimento; quando era fuori per scuola o per altri motivi facilmente al suo rientro trovava gente che lo aspettava per qualche motivo. Egli, anche sentendosi mancare, senza dare alcun segno di peso o fastidio, ascoltava tutti. Così quando rincasava, non era neppure in grado di mangiare e, spesso doveva attendere sul letto che gli ritornassero le forze. Il sabato era una giornata campale. Nel pomeriggio riceveva nei locali della Segreteria: ascoltava, confessava, consigliava ed erano alunni suoi recenti e lontani, professionisti … Quando rincasava noi eravamo spesso a tavola da un pezzo. – Quando i suoi nervi non reggevano, era per lui un supplizio trattare cogli altri; eppure continuava a ricevere. Il suo ufficio d’arte sacra (egli ne era il titolare) potrebbe raccontare molte cose su questo punto. Parlava poco dei suoi guai; se lo faceva era per rispondere alle nostre affettuose domande o riderci sopra. E quando in casa, tutti, (notare la parola ”tutti”) avevamo qualcosa andavamo da lui. Era il pacificatore di tutte le dure esperienze e di tutte le ansietà. Si rianimava veramente solo in montagna, in alto. Dopo che abbiamo presa l’abitudine di passare le nostre magre vacanze sulle pendici della Bisalta in quel di Peveragno, facilmente di buon mattino, all’alba, partiva per esplorare, cercare sentieri, strade che permettessero le gite oltre i duemila metri. Egli conosceva perfettamente, le valli alpine della provincia di Cuneo e noi abbiamo compiuti degli itinerari noti a pochi, ma scoperti da lui. La sua abitudine contemplativa lo metteva in comunione con tutto: molti animali, piante, fiori. Era felice, allora. E scopriva un’altra caratteristica della sua anima: quella di portare tutto in alto. Nei quattordici mesi in cui tra il 1947-48 restò in Svizzera dove trovò la sua relativa salute, egli conobbe tutto di quel mondo alpino, spesso meraviglioso. Ed imparò anche perfettamente il dialetto tedesco di quei monti. Quella esperienza svizzera deve essere stata assai dura per Lui, ma egli si guardò bene dal metterci a parte delle sue sofferenze: per lui andava sempre bene. I suoi amici svizzeri da allora non l’hanno mai più dimenticato. – Dalla Svizzera ritornò definitivamente sul finire della estate 1948. Nel 1953 ritenni necessario cooptare nella nostra famiglia Arcivescovile un altro giovane sacerdote (don Giacomo Barabino, ndr) che tutti conoscono e stimano. Ma per don Mino questa fu solo la occasione di riempire con altri impegni di pazienza e di carità il tempo che veniva da altri supplito nel lavoro di Segretario. Tempo non ne perse mai. Tutto questo durò, l’ho già detto, per ventotto anni! Il suo peso fu in parte notevole dovuto ai dolori morali. Egli soffriva del male altrui, soffriva dei difetti altrui, partecipava in modo singolare a tutti i dolori che hanno accompagnato il mio ministero (qui, si potrebbe percepire una eco del dramma interiore dell’Arcivescovo, ndr). Questi furono molti e non tanto a causa del Governo della Diocesi, e per le vicende della Chiesa e dell’Italia, per le quali non poteva lasciarmi insensibile la mia appartenenza al Senato della Chiesa stessa. Egli, anche se io non parlavo, indovinava le ombre nei miei occhi e silenziosamente soffriva con me. Soffriva per tutti e spesso era il solo che riusciva ad addolcire l’amarezza di tutti. Lo stato del suo sistema neuro vegetativo faceva rimbalzare nella sua anima paziente i più insignificanti episodi. Alcuni aspetti delle sue sofferenze, per lo più a me nascoste, gli venivano dall’adempimento di taluni suoi doveri … La insonnia aveva il potere di moltiplicargli tutto. Eppure pregava e taceva. Sui suoi guai aveva la capacità di scherzare. Forse lo faceva perché temeva essi pesassero su di noi.

IL SACERDOZIO

Dopo essere stato ordinato all’Acquasanta dal Cardinale Boetto, il giorno appresso 4 Giugno 1944 cantò la Sua prima Messa nella chiesa parrocchiale di Molare. Vi andai e tenni io il discorso. Ricordo che all’inizio della mia predica sentimmo passare con fracasso sulle nostre teste la formazione di bombardieri che, andavano a bombardare Torino. Verso la fine ripassò ancora sulle nostre teste per andare a bombardare Genova nella zona della bassa Polcevera. Era una giornata di eccidio, che a Molare passò serena e luminosa. Io ritornai quel giorno stesso e dovetti lasciare il mio bagaglio a Borzoli, perché oltre era interrotta la linea e, a piedi, me ne andai a Certosa a constatare i disastri, poi a Genova. Egli rimase qualche tempo in famiglia, anche perché un mese dopo dovetti scomparire perché mi si voleva, per lo meno, portare in campo di concentramento. – Don Mino il suo sacerdozio lo realizzò nell’Arcivescovado. Per capire l’anima di questa esistenza sacerdotale bisogna considerare la Sua Messa. La sentiva talmente, vi si addentrava con tale profondità da consumarvi le forze, tanto che molte volte non riusciva celebrare e doveva accontentarsi della sola Comunione. La meditazione e la preghiera duravano, negli intervalli possibili, tutto il giorno. Una volta ad una Superiora che gli riferiva dell’atteggiamento critico di un sacerdote, rispose semplicemente: “Non c’è altro che da pregare”. Questo era il suo atteggiamento costante, che spiega in lui altre cose. Le questioni ecclesiastiche e pastorali specialmente dopo che assunse la difficile Delegazione Arcivescovile per la Università, le risolveva sempre pregando. Era facile a qualunque ora trovarlo nella Cappella dell’Arcivescovado, seduto, colla testa appoggiata sul banco del coro, del tutto immerso nella orazione. Ed a fondamento di quello che faceva come sacerdote metteva la offerta delle sue sofferenze fisiche e morali. Questo mi parve, almeno, di capirlo per quanto egli fosse su questo argomento, estremamente riservato. Preghiera e sofferenza avvolsero il suo sacerdozio e gli diedero le caratteristiche, delle quali dirò appresso. – I suoi contatti con altri, anche quando avevano la apparenza di contatti culturali, d’ufficio, occasionali – ed era sempre di una comunicativa per nulla pesante – avevano uno scopo sacerdotale. Quante sono le persone che per aver avuto a qualunque titolo un contatto con lui hanno riflettuto, hanno trovata una via, hanno cessato di essere anticlericali …? Non saprei dirlo, perché sono molti e lo deduco dai frammentari accenni che arrivano a me. Tutti quelli che non solo lo hanno accostato, ma lo hanno frequentato, sono diventati migliori. Tutto quello che fece, lo fece da sacerdote. – Egli, don Mino, non ebbe mai impegno di parrocchia: né il suo ufficio, né la sua salute glielo avrebbero permesso. Lavorava moltissimo, sorprendeva anzi per la strana resistenza al lavoro; ma il diagramma delle sue forze non combaciava in genere con gli orari. Il suo sacerdozio lo esercitò anzitutto come segretario mio. Non si trattava di un impegno burocratico, come addetto di un sia pure importante ufficio; per lui tutto era un atto ministeriale. Quanto compiva era sempre un atto di Fede e taluni tratti lo davano chiaramente a vedere. L’Arcivescovo lo vedeva coll’occhio della Fede: fino all’ultimo e nonostante le mie reiterate proteste si alzava rispettosamente in piedi ovunque io entrassi. Mai prese confidenza, quella almeno che fa perdere la riverenza. Ogni suo gesto era educatissimo e fine; il contegno diceva chiaro che egli serviva il Signore, non un uomo. – La segreteria di un Vescovo è sempre un posto pericoloso e questo è tanto vero che spesso i segretari, scomparso il Superiore, finiscono ai margini di tutto. La ragione è che per forza di cose possono trovarsi immischiati nei rapporti tra il Vescovo e gli altri, possono venire sollecitati o creduti in modo inopportuno, devono spesso meditare per lasciare fuori questione il loro Superiore. È insomma un ufficio per il quale occorre virtù e saggezza. Don Mino era la discrezione personificata. Nei tanti anni, nei quali mi fu accanto, mai mi rivolse una domanda per sapere quello che avrei fatto, deciso chi avrei nominato o dei segreti di Curia. Queste cose le sapeva dagli altri. Circondava e tutelava la Autorità con una educazione perfetta, con una finezza e delicatezza esimie, con chiunque trattasse egli sapeva che doveva usare tale umanità e tale cortesia (anche con chi non la usava per lui) da trarne prestigio al Superiore. Era il riserbo in persona: mai si permise di dire agli altri quello che veniva a conoscere per ragioni di ufficio. Tutto questo testimoniava non solo di un controllo continuo, ma – come ho già detto – di un movente soprannaturale. Al suo tatto si debbono molte buone figure fatte dalla Autorità. Sapeva trattare con tutti con bontà e decoro e molti Personaggi si sono rallegrati con me per avere un tale segretario. C’erano i viaggi. – Taluni li dovetti compiere all’estero come Legato Pontificio. Il ruolo del segretario per gli alti contatti che si dovevano avere, diventava allora di una singolare importanza. Fu proprio in occasione della mia prima Legazione Pontificia in Spagna che venne nominato Cameriere Segreto di Sua Santità ed ebbe il titolo di “Monsignore”. Egli riusciva perfetto diplomatico, non solo per lo straordinario possesso delle lingue, ma per la affabilità, la cortesia e la intelligenza. In tale qualità mi accompagnò in Spagna e due volte in Belgio. Fu ammirato anche perché in situazioni simili è estremamente facile compiere dei passi falsi. Dopo la mia assunzione al Cardinalato (12 Gennaio 1953) compresi che dovevo prendere contatto e cognizione diretta degli ambienti internazionali. Cominciai una serie di viaggi attraverso i paesi cattolici d’Europa ed attraverso i Paesi di diaspora cattolica. Era preziosissimo don Mino. Egli possedeva perfettamente, parlando speditamente e scrivendo il Francese, l’Inglese, il Tedesco più il dialetto Svizzero. Ero pertanto libero da tutte le noie del viaggio e mi riuscì sempre di mantenere l’incognito ben necessario a chi va per osservare e studiare. La cosa strana era che quando compivamo tali viaggi, sia perché erano quasi sempre al nord ovest o al nord dell’Europa (e a lui il clima continentale o nordico era favorevole), sia per la eccitazione nervosa delle nuove cose da imparare, stava benissimo e poteva, alternandosi con un altro nostro collaboratore (Barabino? ndr), condurre per lunghi tratti la macchina. Io per lui non avevo il fastidio di compitare lingue e di provvedere. Lui mi faceva trovare tutto fatto. Per i sondaggi in ambienti culturali, lui era il compagno ideale. Per le opere d’arte era un vero maestro, data la sua straordinaria competenza in materia. In Inghilterra qualcuno mi chiese perché io avevo con me un segretario inglese; lui! Risposi che era genovese come me, solo parlava la lingua con tale correttezza da far credere che fosse nato a Londra. Bisogna dire che egli aveva una singolare abilità di parlare le lingue estere col più fedele accento dei diversi Paesi. – Questi viaggi con lui li potevo organizzare in modo razionale: molti mesi prima studiavamo tutto quello che poteva sapersi sulla storia, sulla geografia, sulla letteratura, sul diritto del Paese da visitare. L’incognito ci ha sempre protetto a meraviglia se eccettuiamo uno o due casi nei quali fummo in imbarazzo. Un giorno venni riconosciuto da un sacerdote italiano mentre ce ne andavamo con padre Ferrari alla Camera dei Lords a Londra. Me la cavai con una battuta e tutto finì lì. Certo sarebbe stato imbarazzante un cardinale alla Camera dei Lords. – Per don Mino accompagnare me ad acquistare le notizie od informazioni utili al mio ufficio, era sempre un atto sacerdotale. Il nunzio a Vienna del quale fummo ripetutamente ospiti, il genovese Monsignor Dellepiane, era entusiasta del mio Segretario. Anche l’Uditore (agente diplomatico facente parte della Nunziatura ndr); che, diventato a sua volta Delegato Apostolico in Indonesia, precedette di parecchi anni nella tomba don Mino. Come segretario, nel trattare cogli altri, era di una signorilità mai smentita. Credo che molta carità fatta da lui sia nota solo a Dio. Quando nel 1953 venne con noi don Giacomo Barabino (prima volta che lo nomina esplicitamente, peraltro con evidente scarso entusiasmo), per aiutarci e per sostituire don Mino nell’accompagnarmi e nei contatti ordinari, tutto rimase sereno, direi luminoso: la casa arcivescovile fu una vera famiglia. Fino al 1966 il faro della casa restò mio Padre, della cui virtù scriverò a parte; egli amò i miei segretari come figli e ne era riamato. Dopo cena, salvo i frequenti casi nei quali dovevo uscire per ragioni pastorali o dovevo ricevere gente, si stava qualche tempo tutti insieme e quello era l’unico momento di riposo che ci si concedeva dopo le dure e lunghe giornate di lavoro. Le ombre che facilmente sorgevano dai casi della giornata in quel momento, tra tanta serenità si dissipavano. Credo che sia difficile dire che cosa sia stata questa famiglia la quale comprendeva, allo stesso modo, me, mio padre, i collaboratori, chi stava in cucina, chi guidava la macchina. La carità e la serenità giuliva del mio segretario, unita alla singolare presenza di mio padre, (di Barabino non scrive nulla di particolare) hanno creato uno stile, che anche dopo i vuoti tristissimi dura, come se niente fosse accaduto. – L’altro campo della attività sacerdotale di don Mino era la scuola. La fece per molti anni in una o due sezioni, coll’insegnamento della religione al Doria. Negli ultimi anni la lasciò perché troppo onerosa per la sua salute e dati gli altri impegni; fino alla morte invece tenne la cattedra di Arte in Seminario, per la (facoltà di) Teologia. – Per la scuola al Doria, trascrivo qui, quello che scrive uno dei suoi alunni ben certo che interpreta il pensiero di quanti lo ebbero maestro. “Era amico, grandissimo e vero amico e – ciò che più conta – non solo verso le persone che gli volevano bene, applicando così alla lettera l’insegnamento evangelico. Ascoltava tutti, confortava tutti, incoraggiava tutti a guardare con fiducia il giorno seguente. A fondamento di questa sua grande disponibilità verso gli uomini, c’era la sua Fede piena illimitata, illuminata da un pensiero chiarissimo. Essa lo univa a Dio e gli permetteva di vedere negli uomini null’altro che creature Sue, bisognose di comprensione, desiderose di umanità di dignità di verità. Credeva nei suoi studenti liceali, universitari e di tutti esaltava le doti, gli aspetti positivi, mettendo sempre in secondo piano debolezze, mancanze ed altro”. E ancora: “Durante i giorni, che ho vissuto con lui sulle montagne … imparavo sempre cose nuove; mi rendevo conto che ogni minuto trascorso con don Mino era una lezione a livello della Grazia … Per don Mino, animo finissimo, non esisteva il bello fine a se stesso, ma bellezza, armonia, ordine, sintonia, purezza erano doni di Dio a disposizione degli uomini per loro sollievo ed elevazione”. – Ed ancora un ricordo della montagna cuneese: “Partiti da San Giacomo dal sentiero che si stacca dietro la casa di caccia e conduce ai due “gias Colomb”, di qua salimmo per il lago del “Vei del Buc”. Sotto un temporale con tuoni, fulmini e grandine, arrivammo al lago. Entrammo ad asciugarci in un ricovero di pastori, dove c’era un po’ di fuoco, gli levai gli scarponi inzuppati, lo guardai: era felice, con gli occhi radiosi più del solito. In quel momento, per essere arrivato fin lassù, doveva aver capito che poteva dare ancora molto di se stesso …” – Un antico scolaro di don Mino scrive: “ È stato l’unico insegnante del Liceo, che mi abbia lasciato un’impronta. Le doti, che in classe venivano messe più in luce erano la sua serenità, la sua umiltà e la sua scienza. Non ho mai visto Monsignore perdere anche per un solo istante il suo equilibrio; era fermo nei suoi propositi, ma sapeva anche ascoltare e comprendere noi giovani alunni come se avesse potuto scrutare fino in fondo nel nostro animo … Andava sempre al fondo agli argomenti da trattare, ma ci dava la impressione di aver raggiunto noi le conclusioni che ci porgeva. Ci stupiva la sua capacità di assimilare le questioni più disparate e di porgerci risposte chiare e brevi che non lasciavano ombra di dubbio. Aveva una grande erudizione ed una ancor maggiore capacità di far vivere le cose che ci diceva. Ma forse per una dote si distingueva da tutti gli altri …: era l’unico veramente rispettato ed amato, che con la sua stessa presenza ci imponeva una rigida disciplina. – È stato lui il primo insegnante che mi abbia portato ad amare lo studio ed apprendere con umiltà … Era un vero e proprio maestro, colui che trascina con la propria personalità e che non può essere dimenticato da chi lo abbia conosciuto, perché ci ha dato un esempio concreto di quanto si possa e si debba fare”; conosco molti altri compagni suoi ed alunni suoi, che dicono queste cose. Il segreto della scuola? Credo che fosse la sua anima, abitualmente unita a Dio, spoglia di ogni umano interesse e la luminosità interiore che riusciva a mantenere nonostante la prova del dolore e della debolezza continua. Certo in scuola conta l’ingegno e lui l’ebbe, come poche volte ho trovato nella mia vita; si trattava di una intelligenza apertissima, pacata, sicura, nata per la sintesi. I suoi giudizi in materia di pensiero mi hanno spesso meravigliato per la intuizione e per l’equilibrio. Tuttavia questa intelligenza non era sola. Ho trovato pochi uomini, che avessero una cultura varia ed universale come la sua. Non si esibiva mai, ma sosteneva sempre con personaggi di alta cultura una conversazione degna, ferma, illuminante. Quelli che hanno partecipato alle tavole rotonde, guidate da lui, in materia di arte, di scienza e di pensiero lo sapevano bene. Ma la cosa più grande per lui, quella che gli altri intuivano, era che lui insegnava per amore, quello di Dio. Senza una visione della costante altezza di sacrificio e di intenzione dell’anima sua è impossibile spiegare la sua scuola di religione. E le basi messe da lui, in genere resistono. Tutti vedevano che questo giovane sacerdote non aveva nemici, antipatici, avversari. Non che non ne abbia avuti, ma tutto cadeva e svaniva dinanzi alla serenità virtuosa dell’anima sua. – C’era la scuola di arte in teologia. La fece per lunghi anni. Ne fu il fondatore ed ancor oggi non è stato sostituito. Egli aveva in arte una competenza, una cultura ed un discernimento che lo fecero stimare da quanti professionisti ed artisti ebbero a fare con lui nell’ufficio curiale di arte. Per l’arte aveva una predisposizione marcatissima e congeniale. La sua sensibilità estrema gli faceva cogliere con semplicità e naturalezza quello che a molti sfuggiva. Insegnare il criterio, infondere il gusto, svegliare le recondite affinità col bello che gli alunni portavano in sé, gli era facile e quasi immediato. – A questo punto devo soffermarmi, perché una parte non indifferente del suo studio in materia era sul problema filosofico, connesso con l’arte, sulla estetica, sulla teoria del bello. La sua biblioteca d’arte testimonia fin dove sia andato a scovare opere di penetrazione, di valutazione critica, di teoria generale. Egli non poteva concepire l’arte separata dalla filosofia e vedeva nella carenza di obbiettivi principi filosofici le colpe, anche in buona fede di molti artisti alla moda. Sotto questo aspetto la sua cultura, favorita dal pieno possesso delle lingue estere, fu tale che io non ne ho conosciuto una di pari valore. Ho insistito per molti anni perché raccogliesse tutta la fondamentale teoria dell’arte e del gusto in un volume. La sua modestia lo rese sempre attento a non mettersi in mostra ed oggi ci rimane solo la speranza di poter reperire e sistemare le sue carte in modo da stampare, almeno, le sue lezioni. – Egli spaziava da signore su tutti i campi dell’arte, era sensibilissimo alla musica, aveva una stupefacente memoria musicale: per lui l’arte non era una semplice imitazione od espressione, era una vita che assommava tutto. Credo avesse ragione. Per questo mai in arte apparve come il piccolo grammatico dei termini, delle distinzioni, delle catalogazioni; per questo capì fin dove non diventa pazza tutta l’arte moderna. – Credo che se tutto il clero da vent’anni a questa parte ha un gusto più elaborato, lo si debba alla scuola d’arte del seminario fatta da don Mino. La considerazione dell’arte dà un tocco inconfondibile ed insieme rivelatore alla figura di questo sacerdote, perché in fin dei conti la sua inimitabile finezza, la sua educazione, il suo sorriso nel dolore non sono comprensibili affatto senza la presenza di una Suprema Armonia che gli diede fermezza di Fede ed ardore di carità. Noi tutti avevamo la impressione che il suo piano fosse sempre in alto. – Un campo speciale del sacerdozio di don Mino fu la Delegazione Arcivescovile Universitaria della quale fu il primo esecutore ed il primo Delegato. L’Università di Genova, per quanto in qualche settore permeata dalla presenza e dalla azione di buoni studenti cattolici, non aveva una cura spirituale generale, appropriata e diretta. D’altra parte ne era evidente il bisogno: oggi la evidenza è certamente cresciuta. Non si poteva creare una parrocchia della università, perché la grande dislocazione delle facoltà non permetteva una giurisdizione parrocchiale continua, né un solo sacerdote, anche se a tempo pieno coadiuvato da un cooperatore poteva essere sufficiente ai bisogni di una massa, che s’avvicina ormai ai ventimila. Fu così che decisi di istituire una Delegazione Arcivescovile con tutti i poteri e che potesse servirsi dell’opera di numerosi sacerdoti adatti, anche a tempo non pieno. I membri di questa delegazione per evitare questioni giurisdizionali, furono chiamati semplicemente “addetti alla assistenza spirituale degli universitari”. Altri sacerdoti furono aggregati in qualità di “ausiliari”; altri, per la competenza, in qualità di consulenti. Per cementare questo drappello di studio, sull’esempio dell’altro gruppo interessato ai lavoratori, c’era il convegno settimanale del Giovedì nella Segreteria Arcivescovile. Là si studiava, si pregava, si organizzava. Tutto è duro all’inizio. Il peso lo portò tutto don Mino fino alla vigilia della morte. Il suo pensiero era lì. È ovvio che una istituzione simile fosse ritenuta alquanto rivoluzionaria del quieto vivere di tradizioni antiche e di tale stato d’animo si provassero le conseguenze. I colloqui, gli incontri, le ore di conversazione che occuparono il tempo di questo sacerdote sofferente non si possono dire. Certo la sua resistenza, la sua tenacia e la sua pazienza furono in tutto questo eroiche. A me non disse mai male di nessuno – del resto, di chi mai ha detto male questo uomo? – . Per non turbarmi, specialmente in momenti nei quali la mia salute era dolorosamente provata, prospettò sempre quello che era oggetto di gioia e di speranza, senza tentennamenti. Gli era vicino e conforto il buon padre Alberto Boldorini, Barnabita. Tutto il peso lo teneva per sé. Io vedevo e rispettavo il merito della sua virtù. La Delegazione o DAU diventò il centro motore di talune iniziative culturali. Tra queste mi piace annoverare la iniziativa editoriale “Fonti e studi”, che pubblicò documenti originali e studi severi su aspetti interessanti la Storia Ecclesiastica di Genova. Vi collaboravano anzi dirigevano egregi docenti universitari: l’anima con don Mino era il padre Alberto Boldorini. Queste edizioni ebbero dei singolari consensi in Italia ed all’estero. – C’erano le tavole rotonde. Gli elementi della prima e forse della seconda tavola rotonda erano stati raccolti ed animati da un altro benemerito sacerdote. Ma la cosa si affermò splendidamente quando Mino assunse anche questa non comune fatica. Le tavole rotonde radunavano dei competenti su un argomento (urbanistica, arte, scienza, Fede, etc.); i componenti erano pochi, ma il risultato notevolissimo, tanto che mi parve uno degli strumenti più atti all’apostolato di livello. Il nostro intendimento era di arrivare un giorno a stampare gli elaborati di queste tavole rotonde, delle quali mi auguro la resurrezione. Molte volte finivano oltre la mezzanotte ed io non mi accorgevo neppure del ritorno di don Mino. Pensavamo ad una nostra casa editrice, che potrò realizzare quando troverò uomini competenti, disponibili da altri impegni ed obbedienti al pari di Lui. – Il suo apostolato si dilatava in tutte le direzioni, mentre egli stava sempre nella oscurità ed aumentava il peso dei suoi incontri, delle sue conversazioni. Non posso dimenticare che nei primi anni del mio Governo lo volli direttore dell’Opera Giosuè Signori, detta allora “per deficienti e abbandonate”. In seguito alla sua salute dimostrò che non poteva esercitare una tale direzione a distanza e che non la si poteva far combaciare coi suoi possibili orari. Ne lo dispensai con rimpianto, perché la cura di quelle creature l’avevo tenuta io fino alla mia nomina di Arcivescovo, avendola cominciata – me giovanissimo – nell’autunno del 1929. – Questo sacerdozio era illuminato da una pressoché continua preghiera ed era caldo di una intensa carità. Della sua carità ci ha celato tutto quello che ha potuto celare. Ora nelle narrazioni dei molti che lo piangono andiamo lentamente riscoprendo un aspetto, che prima dovevamo solo intuire e ricostruire da casuali elementi. Vi portava una semplicità ed una finezza commovente. – Il sacerdozio di don Mino ha lasciato un singolare rimpianto. La sua finezza aveva risorse commoventi per tutti. Dico per tutti, perché non fece mai differenza tra quelli che lo trattavano bene e quelli che – forse – lo trattavano male. Mai aggressivo, mai reattivo, mai vendicativo: la sua finezza era per tutti. Una luce interiore lo avvolgeva sempre e lontana da ogni discriminazione. Quanti hanno visto arrivare al momento giusto il piccolo dono, la cartolina, la rapida lettera. Fece tante cose, ma come se una regia liturgica lo sovrastasse; fece tutto in ordine al suo sacerdozio. – E questo fece mai pesare a nessuno. Esistono molti che oggi lo rivedono stupiti, in se stessi, come se fosse passato senza fare rumore.

LA INTELLIGENZA

Tutto in don Mino parve qualificato. Una componente era la sua intelligenza Non credo che questo semplice profilo sarebbe sommariamente completo se non la considerassi a parte. Era una intelligenza che voleva la ragione delle cose. Lo constatai subito quando era studente al Doria. Non si accontentava mai della piccola giustificazione di una verità e di un fatto. È per questo che diede basi granitiche alla sua Fede. Ci arrivò presto. Su tutto indagò e discusse, assetato della verità. Ma sulla verità certa, mai tornò indietro. Quando si iniziò per la Chiesa un periodo triste di discussioni e negazioni sulle cose certe, egli vide tutto, sentì tutti, ma non seguì nessun facile profeta. Chi parlava con lui finiva coll’avere – in quasi tutti i casi – (non in tutti purtroppo) la sua certezza irradiante. Era una intelligenza che conduceva diritto alle supreme giustificazioni. E qui sta la ragione della sua sicurezza. Io in questo periodo oscuro ebbi molte e gravi preoccupazioni per gli errori che si andavano insinuando, ma non ebbi mai bisogno di trattarne con lui; egli era già al mio fianco con una intuizione precisa e concludente. Tutte le questioni, anche le più periferiche, con lui o prima o poi risalivano – e spesso si trattava di un baleno – ai supremi principi. Vedeva immediatamente col colpo del maestro le crepe, le illogicità, le contraddizioni, le dispersioni. E sapeva convincere. – La intelligenza di don Mino non cercava la platea. Non ho mai vista la più piccola ricerca dell’effetto, né la più piccola compiacenza di esso quando, indipendentemente da lui, l’effetto c’era. Infatti la conoscenza di lui si diffondeva tranquilla, senza colpi e reazioni. Ho conosciuto pochi che avessero come lui chiara la situazione della cultura moderna, nella cui storia, specialmente se si trattava di arte, egli leggeva sempre la vicenda dei supremi principi. Leggeva moltissimo, ricordava, assimilava ed incasellava subito tutto il puro materiale nozionale. Per questo la conversazione con lui, oltreché piacevole, era sempre illuminante. – Aveva il gusto della letteratura finissimo, era un purista della lingua e dello stile. La ridondanza di questa intelligenza la sentivano sempre e la accoglievano quelli che avevano dimestichezza con lui o con lui vivevano, i suoi scolari soprattutto. Con tutto questo niente c’era in lui dell’intellettualoide (tipo oggi di estrema facilità), il senso pratico non gli fu mai offuscato. Teneva la amministrazione della casa e questo con perfetta accortezza, immediatezza e tatto; nei viaggi io potevo occuparmi di nulla ed attendere solamente allo scopo del viaggio stesso, perché tutto si moveva colla esattezza di un orologio per la organizzazione fatta da lui. – Aveva capacità anche nel disegno e nella pittura. Vi si esercitò in anni lontani e non ignobilmente. Poi non ne fece più nulla; non disse il perché, ma credo che ciò sia accaduto per un suo giudizio di inutilità in ordine al suo ministero sacerdotale. Aveva altro da fare. – Spaziava nei grandi problemi della Chiesa; erano gli unici che potessero interessare. Dalla grandezza di questi problemi e dal modo con cui li impostava si capiva l’altezza del suo ingegno. Spesso, quasi sempre, è l’oggetto trattato dall’intelletto che dà la vera misura del vero intelletto. Mi riesce difficile dire che cosa abbia rappresentato per me, in tempi di vero travaglio, la vicinanza di questa autentica intelligenza. Non gli sfuggivano i dettagli anzi aveva l’occhio di lince per vederli; ma prevaleva l’“insieme”. Per forza della intelligenza, da parte di tutti, il contatto con lui era sempre elevato. Egli era l’autentico “signore” per la sua intelligenza.

LA MONTAGNA

Ne parlo perché era lo specchio dell’anima sua. Ho già ricordato che da ragazzo decenne, ospite dello zio paterno a Cortina d’Ampezzo, ebbe il coraggio di girarsi ripetutamente tutte le alpi ampezzane. Solo. La forza, la linea, la maestà della montagna lo attraevano e lo esaltavano. A poco a poco questo diventò sempre più marcatamente un fatto spirituale. Lo si capiva dal fatto che egli in montagna non aveva alcun bisogno di compagnia. Non che la sopportasse; anzi era un compagno amabilissimo, ma cogli altri in realtà continuava il suo dialogo della montagna. Esultava per la purezza dell’aria, per l’irrompere della natura senza conduzione umana, per il vero silenzio, il più ricco in realtà di arcane melodie. Sono convinto che, specialmente negli ultimi anni, il suo appassionato errare per la montagna fosse fatto di contemplazione e di orazione. Non si trattava di una commozione naturalistica; egli trovava la più pura impronta materiale di Dio. La montagna aveva un potere magico su di lui; svanivano per incanto tutti i limiti impostigli dal suo travagliato sistema nervoso. Per questo lo incitavo ad andare anche quando noi si stava a Genova. Gli orizzonti, i colori, le trasparenze lo mandavano in visibilio e gli facevano dimenticare ogni malanno. Filosoficamente egli era ben certo che “ens et pulchrum convertuntur”. La bellezza della natura non cessava mai di agire su di lui, ma si trattava sempre di un influsso religioso. Se amava la fotografia, questo era certo per fissare volti cari di parenti e di amici, ma era soprattutto per fissare la epopea della montagna. Non aveva importanza per lui che fosse irritata, che fosse percossa dai tuoni e dai lampi: era la montagna e basta. Negli anni in cui si fecero le vacanze nel cuneese, la sua attrattiva era Entraque e di lì la valle di San Giacomo, che lo portava fino ad oltre il padiglione reale di caccia, perché quella valle aveva il Gelas e il Clapier, i soli monti delle Alpi Marittime che conservino veri perenni e consistenti ghiacciai. Ne conosceva i sentieri, i pastori, gli abitanti. Penso che lassù qualcuno lo ricorderà a lungo. Si preoccupava della cioccolata da portare agli amici pastori e credo che se non fosse stato per lasciare noi, lui si sarebbe adattato a viversene lassù, nelle baite. Del resto in quegli intervalli, in cui lui tornava e noi eravamo a Genova, era sempre lassù. – Dopo il primo periodo delle sue sofferenze, fu la Svizzera a dargli una relativa stabilità di salute. La amava ed amava soprattutto i monti. Se poteva raggiungeva i monti sopra Lauterbrunnen – le due meravigliose quinte davanti alle alpi bernesi – per godere della Jungfrau e di tutto il grande ammanto di ghiaccio. Conosceva tutto e finché anch’io per ragioni di quiete ho passato le mie povere vacanze in Svizzera, era lui ad organizzare una meravigliosa varietà con conoscenze perennemente nuove ed entusiasmanti. Io mi occupavo piuttosto di imparare le situazioni e le risorse dei contadini svizzeri, nella vaga e mai soddisfatta speranza di trapiantare qualcosa in Italia: lui vedeva i laghi, i fiumi, i monti. Ricordo una escursione per vedere il gruppo del Silvretta davanti a Davos, coll’attraversamento piuttosto periglioso date le misere condizioni della strada, dell’orrido di Berentritt. Le ultime sue uscite verso la montagna furono ancora una volta nella valle di San Giacomo verso il Gelas e il Clapier. Era felice perché suo cognato e sua sorella nell’assicurarsi un alloggio ad Entraque, avevano pensato a lui riservandogli una stanza. In tal modo egli senza uscire dal caldo ambiente familiare avrebbe potuto facilmente ritirarsi lassù di quando in quando. Purtroppo ne usufruì, come vedremo, una volta solo.

LA MORTE

Don Mino l’attendeva con una certa sollecitudine. Eppure era tranquillo. Me lo aveva detto due anni prima che lui sarebbe morto giovane. Era ormai arrivato al suo meriggio, sofferente e sereno. Io avevo la impressione che tutte le cose di questo mondo, dolori compresi, si fossero ormai distesi in una grande pace. La sua finezza educatissima per noi era commovente. – Lui aveva la cura di amministrare la casa Arcivescovile e questo ufficio comportava i contatti e la cura spirituale delle buone suore, che attendono alla Casa stessa. Vi era assiduo, impegnato; vi portava una gran luce. Quella luminosità serena mi impressionava. Lo trovavo facilmente nella Cappella del Righi, curvo e raccolto in quell’atteggiamento di abbandono che gli era caratteristico. Ora che ho la prospettiva del “poi” capisco che la Provvidenza se lo stava preparando. – Nel Gennaio del 1969 fu colpito dalla influenza. Non c’era alcunché di strano, perché egli era abbonato a tutti i fastidi, che le stagioni portavano con sé. Fece ricaduta e questa fu più lunga del solito. Il Dott. Boggero, suo cognato e suo medico curante, per garantirgli una reale e duratura guarigione pensò di ricorrere alle iniezioni di vaccino. Durarono parecchi mesi, anche dopo la salute recuperata, sotto questo aspetto, pienamente. La vita fluì in modo ordinario. Quando il 3 Giugno di quell’anno egli celebrò il suo giubileo sacerdotale d’argento, stava abbastanza bene rispetto agli anni precedenti. Tutto si chiuse colla celebrazione vespertina nella Cappella del Palazzo Arcivescovile. Erano presenti i suoi amati genitori, la famiglia della sorella coi nipoti; c’eravamo tutti noi. Fu una festa semplice, indimenticabile. Non mancava un gruppo di antichi suoi compagni ed amici. Subito dopo ci trasferimmo alla casa Arcivescovile del Righi. Lui non avrebbe fatto più ritorno al Palazzo Arcivescovile! Le vacanze passarono in modo normale. Don Mino poté ritornare a Peveragno a godersi qualche giorno la montagna. Si arrivò ai Santi. Egli accompagnò la sorella alcuni giorni a riposarsi nella casa di Entraque e subito dopo riprese la vita ordinaria. Si occupava fortemente della organizzazione di quanto gli era affidato. Ma fu questione di pochi giorni: l’influenza lo aggredì nuovamente. Stette alcuni giorni a letto, sempre amorosamente curato dal cognato dottore. Dopo pochi giorni era sfebbrato e tutto parve ritornato alla normalità. Egli riprese la sua consuetudine di portarsi di buon mattino dal Righi sulle alture di Genova, per godere dell’aria pura e fresca: era il fascino della montagna, che aveva sempre un benefico influsso anche sul suo usurato sistema nervoso. Penso che queste uscite mattutine, a lui sì care, abbiano provocato la ricaduta. Si era infatti a metà novembre e cominciava a far freddo. – Alla metà di novembre si rimise a letto e questa volta la febbre venne alta e violenta. Suo cognato lo curava amorevolmente. Eravamo ancora alla villa Arcivescovile del Righi dove egli occupava il piano a tetto. Ci stava lui solo, se lo era arredato e disposto lui, là stava la sua non comune biblioteca. Dalla finestra più che la città vedeva il mare, l’infinito. Noi salivamo lassù solo quando era malato. Era sempre tranquillo, sempre sorridente, grato di qualsivoglia attenzione. Questa volta il male era più serio. Il giovedì 20 Novembre il Dott. Boggero chiese il consulto col Prof. Meneghini. Lo chiamai io stesso al telefono, perché la influenza imperversava in tutta la casa ed io solo ero stato immune dalla influenza. Venne subito; era sera. Il consulto confermava la grande preoccupazione. Quella sera don Mino cominciò ad essere davanti alla morte. Era calmo. Soffriva molto per l’affanno, che facilmente lo coglieva, se qualche poco si sollevava sul letto o scendeva, dopo poco aveva sintomi di collasso. Venne la Suora per l’assistenza anche notturna. Parlava sereno e tranquillo con tutti e sorrideva a tutti. Si capiva che la sua occupazione abituale era la preghiera. In quella malattia breve abbiamo vista veramente l’anima di Mino. La sua finezza, la sua educazione, il suo perfetto equilibrio, la sua pace davanti ad un pericolo che, colla sua intelligenza prontissima, doveva certo capire più di noi. Il preoccuparsi degli altri, il ringraziare per tutto quello in cui lo si aiutava, il suo ragionar tranquillo e sereno dimostrava che da molti anni egli era unito a Dio. Non aveva mai detto male di nessuno, non aveva partecipato a nessuna passione faziosa, aveva coperto il difetto altrui anche quando questo lo faceva terribilmente soffrire. Se l’argomento portava a parlare di aspetti spiacevoli, questi si fondevano sempre in una carità senza limite, mai ostentata e mai pesante. In questi ultimi giorni abbiamo capito il riassunto della sua vita. – Aveva vissuto di Fede, continuamente, mai aveva cercato di apparire, lui, al quale erano tormento per lo stato dei nervi il più piccolo sgarbo, mai se ne era commosso. Si stava accendendo, anche per noi una luce retrospettiva, fatta di cose che una umiltà non comune aveva sempre accuratamente nascosto. È difficile dire quanto amasse suo Padre e sua Madre, la famiglia della sua cara sorella, ma, per non disturbarli e impressionarli ebbe l’eroismo di non chiederne la presenza. Io ero cieco e non pensavo che potesse morire. Lui vedeva. Si arrivò così alla mattina del 24 Novembre. Era un lunedì. Quella mattina salii a salutarlo ancora, prima di andare in Curia: l’affanno era fortissimo (mai lo avevo trovato così) e doveva parlarmi a tratti, sempre calmo e sereno. Quella mattina il Prof. Meneghini chiese la consulenza del Prof. Fieschi. È difficile dire come e con quale affetto questi medici illustri lottarono contro il male. Si trattava di polmonite doppia virale. Fu deciso l’immediato ricovero in clinica. Il Prof. Fieschi chiese in quale clinica volesse andare; egli rispose: “In quella che è più comoda a Lei”. Venne così ricoverato alla clinica di Montallegro. Io ero in arcivescovado per le solite udienze e venni avvertito. Fu un colpo. Subito nel pomeriggio andai a Montallegro, lo trovai sotto la tenda ad ossigeno, più sollevato di quella mattina. Mi chiese: “Ma che cosa dicono che ho, i medici?” Io fui interdetto e risposi con una pia scusa. Capì subito: per un attimo seguì e lesse il mio pensiero, poi evidentemente per non contrariarmi chiese più nulla e continuò a parlare per quanto poteva tranquillamente sorridendo. So che al Padre Cappellano della clinica disse poco dopo: “Non mi lascerete morire senza Sacramenti”. Ci avevo pensato subito ed avevo pregato il Padre Damaso da Celle di amministrargli i Santi Sacramenti. Andò, lo avvertì ed egli non si mostrò affatto sorpreso. Con tranquillità e serenità, con intima devozione ricevette i Santi Sacramenti. Io non riuscivo a persuadermi che il pericolo era veramente mortale, ciò nonostante volli fosse subito provveduto. Ritornai in clinica. C’era allarme tra i medici e venne richiesto il polmone artificiale per permettere al paziente di poter respirare senza troppa fatica. Non so come abbia fatto, ma, Padre Damaso riuscì a far arrivare il polmone artificiale dalla Clinica universitaria. Naturalmente si dovette procedere alla intubazione e da quel momento non passando più l’aria espirata per la gola, il paziente non poté più parlare. Le labbra e la lingua articolavano tutto ma la fonazione, mancando l’aria, non avveniva. Egli continuò a parlare così e a sorridere, sempre perfettamente presente a se stesso; per noi era uno strazio. Ogni mattina si facevano le radiografie. Esse rivelavano che l’area di respirazione dei polmoni si andava progressivamente restringendo per la spaventosa infiltrazione del virus violentissimo. Avrei dovuto capire che moriva, ma io non lo volli capire e continuavo a sperare. Lui sorrideva sempre. Al mattino del mercoledì 26 i medici decisero, per un tentativo disperato, di procedere alla tracheotomia. La lotta era tra il ciclo del virus e le risorse vitali. Se il ciclo del virus si fosse esaurito prima delle risorse vitali, sarebbe stato salvo. Io per questo continuavo fortemente a sperare. Ma, come mi fu spiegato dopo, don Mino non aveva risorse immunitarie sufficienti: ci fosse stato almeno un po’ di essudato polmonare si sarebbe potuto fare la cultura del virus e la vaccinazione (l’unica arma contro quel virus); ma essudato non c’era o non ci fu in tempo utile. Lo rividi dunque col respiratore direttamente applicato alla gola tagliata. Mi parlò a segni delle labbra, che io, stravolto come ero, non potevo capire; ma sorrideva e questo era nella piena coscienza e lucidità, testimone della pace e uniformità alla volontà di Dio, colle quali egli andava incontro alla morte. Gli amici più stretti, il cognato medico, si avvicendavano intorno a Lui, il Padre Damaso, il Padre Boldorini. Nella notte ebbe una agitazione nervosa effetto evidente della asfissia galoppante. Gli fu fatta una iniezione. Si assopì, non rinvenne più e cessò colla coscienza il sorriso. – Al mattino del giovedì 27 fu fatta l’ultima radiografia ed i polmoni apparvero completamente presi. Mi venne immediatamente riferito, ma io impenitentemente continuai a sperare. Fu verso mezzogiorno che mi venne data la terribile notizia. Mino era spirato senza riprendere conoscenza alle dodici meno dieci. Era presente il suo devoto cognato Dott. Boggero e proprio in quel momento sopraggiungeva Padre Boldorini. Diedi ordine che la cara salma venisse immediatamente trasportata e composta nel salone dell’Arcivescovado. Fu così che rividi don Mino morto, rivestito dei sacri paramenti e della casula nel salone poco dopo. Sorrideva ancora. Il concorso del Clero, dei molti scolari, condiscepoli ed amici, per visitare la salma fu imponente e si può veramente dire segnato dal pianto. Arrivarono i suoi genitori. Fu uno strazio: essi erano stati fidenti fino all’ultimo momento. Tutti capivano che avevamo perduto un uomo per nulla comune. I funerali li celebrai io nella Chiesa Metropolitana. Con me concelebrarono i sacerdoti membri della famiglia arcivescovile: Mons. Luigi Cuneo, don Alfredo Capurro Cerimoniere, don Giacomo Barabino segretario. Non invitate, spontaneamente vennero le Autorità. Noi non avevamo fatto l’invito per discrezione. La folla fu grande, la commozione intensa. Io non ebbi la forza di parlare ed il silenzio fu assai più eloquente. I Genitori di Lui, la sorella colla famiglia furono oggetto di una attenzione commossa e affettuosa. Chiesi al Padre di poterlo seppellire nel cimitero di Molare, vicino ai suoi nonni. Del resto Lui, in vita aveva fatto chiaramente capire che desiderava là il luogo del suo riposo. Là aveva trascorse tutte le sue vacanze giovanili, là aveva i ricordi più cari, là avevano vissuto e lavorato i suoi nonni, gli antenati; là restavano parenti. Così il vecchio paese lo riabbracciò e lo tenne con sé. Nella attesa di una sistemazione più acconcia e da Lui sognata, la salma riposa ora in loculo che guarda verso mezzogiorno, verso il sole. Sulla lapide è scritto solo così: Mons. Bartolomeo Pesce. Per XXIII anni segretario dell’Arcivescovado di Genova. 1921 – 1969. – Tutti noi abbiamo la impressione che ci segua dovunque e che ci protegga dal Cielo. Ci volgiamo indietro a guardarlo nel suo insieme. – Era alto di statura, slanciato, la pelle bianca, di capelli neri. I suoi occhi di colore castano avevano una straordinaria capacità di rivelare i sentimenti dell’anima e, per questo, i rapporti di tutti con Lui erano facili, immediati e tendevano a diventare profondi. Guidò nello spirito anime giovanili e tutti i suoi antichi discepoli del Doria portano e porteranno con sé la impronta di una profondità, onestà e serietà cristiane, quale da lui ebbero. I suoi condiscepoli lo riguardarono come un maestro ed era per loro un punto di incontro come se non fossero passati gli anni. I confratelli lo sentirono passare accanto a loro umile, sincero, sempre pronto a tenersi in disparte e ad essere amico servizievole. Nessuno mai si accorse esternamente che era il Segretario del Cardinale Arcivescovo di Genova. Stava alle mie spalle e vi si nascondeva. Mai pesò su nessuno. – Portava con sé la sua pena procuratagli costantemente dal suo sistema neuro vegetativo. Questa pena la nascondeva quanto poteva e per gli altri serbava in qualunque momento la giovialità che ha consolato molti. Quando tutti noi (notare il “tutti noi”) si aveva qualche rompicapo si andava da Lui. Allora si raccoglieva, pensava qualche secondo, poi rispondeva, risolveva, incoraggiava, infondeva la gioia. La sua virtù, il suo spirito di orazione che fu in un certo senso continuamente in atto, non erano affatto comuni. Non disse male di alcuno, cercò di capire tutti, fece quanto poté per risparmiare dolori agli altri, o per dirottarne il duro colpo. Ho sentito il dovere di scrivere queste poche pagine, perché molti le hanno invocate e perché molti hanno ancora bisogno di Lui! Rimane un esempio.